.

Eingangs: In Massenets Griselidis verliebte ich mich bei einer Begegnung mit dieser Oper in Strasbourg 1996, wohin ich in jenen Jahren oft und gerne fuhr. Nicht nur wegen der schönen Stadt, des Münsters und des Backöffele, sondern vor allem wegen der Opéra du Rhin, die sich (und in den letzten Jahren ja erneut) immer wieder dem französischen Repertoire mit ausgefallenen Titeln der damaligen Jahrhundertwende widmete.

Massenets „Grisélidis“: Hélène Garretti und René Massis in Strasbourg/ Foto Archiv Heinsen

Und 1996 gab es eben Griselidis von Jules Massenet, heimgesucht im Vorfeld von der adoptierten Enkelin des Komponisten, die – eine bizarre Regelung des französischen Urheberrechts – auf die gezeigte Produktion Einfluss nehmen wollte und konnte. Sie hielt sie für zu frivol (und nahm Anstoß am Motorrad des Teufels) … Ach ja, glückliches Frankreich. Aber den Einwänden der Goldketten-behängten Dame im strengen schwarz-weiss Chanel-Kostüm wurde begegnet. Man einigte sich. Ah: der überwältigende Charm des Intendanten René Terrasson!

Sänger waren die mir bis daher unbekannte Hélène Garretti mit cremiger, wunderbar-jugendlicher Sopranstimme (keine wirkliche Karriere danach, bei youtube mit ein-zwei Dokumenten), unvergleichlich der französische Bariton René Massis, bezaubernd der junge Tibère Raffalli als feuriger Alain: Es war akustisch wie optisch (Terrassons italienisch-beleuchtete Inszenierung diskret-zeitgenössisch) ein Fest. Weitere Begegnungen mit Grisélidis verliefen weniger enthusiasmierend (1982 in Wexford, 1992 in Saint-Etienne (dann auf CD), 2006 in Lübeck).

.

Die neue Aufnahme: Deshalb war ich so überrascht von meiner Begeisterung beim Anhören der neuen Aufnahme vom Palazzetto Bru Zane, die mit einem wirklich rundherum fabelhaften Ensemble und solidem akustischen Eindruck aufwarten kann. Nach dem Konzert 2023 in Paris mit demselben Cast eingespielt zählt dies hier zu dem Besten, das der Palazzetto herausgegeben hat und macht manche Ärgernisse der Vergangenheit vergessen. Jean-Marie Zeitouni am Pult der Kräfte aus Montpellier Occitaine schafft ein ebenso grandioses Klangbild wie auch die prickelnde Durchsichtigkeit für die ironischen Momente der frechen Parlandi aus der Hölle. Und die fünf Protagonisten könnten nicht besser besetzt sein: Vannina Santoni ist eine “fruchtig” klingende, dunkelstimmige Titelsängerin, der man abnimmt, dass unter der Oberfläche des doch schon recht schwingenden Soprans ein Feuer lodert, das von der großbürgerlichen Prüderie gezügelt wird. Eine wirkliche Entdeckung (sie wäre die bessere Massenet-Ariane beim Palazzetto gewesen)! Thomas Dolié, Tassis Christoyannis und Julien Dran sind bekannte Größen im Cadre der Firma, als Marquis, Diable und Alain stehen sie für hohe Gesangskunst, schöne Timbres und makellose Diktion. Christoyannis ist eh´ einer meinem Lieblingssänger im dunklen Bereich. Mit Annette Dennefeld kommt eine kesse, aber eben nicht soubrettige, sondern frische und helle Stimme als Fiamina im wirkungsvollen Kontrast zur Santoni hinzu. Alle im besten Französisch zum Mitschreiben, das hat man lange so nicht mehr erlebt.

Die neue Aufnahme: Deshalb war ich so überrascht von meiner Begeisterung beim Anhören der neuen Aufnahme vom Palazzetto Bru Zane, die mit einem wirklich rundherum fabelhaften Ensemble und solidem akustischen Eindruck aufwarten kann. Nach dem Konzert 2023 in Paris mit demselben Cast eingespielt zählt dies hier zu dem Besten, das der Palazzetto herausgegeben hat und macht manche Ärgernisse der Vergangenheit vergessen. Jean-Marie Zeitouni am Pult der Kräfte aus Montpellier Occitaine schafft ein ebenso grandioses Klangbild wie auch die prickelnde Durchsichtigkeit für die ironischen Momente der frechen Parlandi aus der Hölle. Und die fünf Protagonisten könnten nicht besser besetzt sein: Vannina Santoni ist eine “fruchtig” klingende, dunkelstimmige Titelsängerin, der man abnimmt, dass unter der Oberfläche des doch schon recht schwingenden Soprans ein Feuer lodert, das von der großbürgerlichen Prüderie gezügelt wird. Eine wirkliche Entdeckung (sie wäre die bessere Massenet-Ariane beim Palazzetto gewesen)! Thomas Dolié, Tassis Christoyannis und Julien Dran sind bekannte Größen im Cadre der Firma, als Marquis, Diable und Alain stehen sie für hohe Gesangskunst, schöne Timbres und makellose Diktion. Christoyannis ist eh´ einer meinem Lieblingssänger im dunklen Bereich. Mit Annette Dennefeld kommt eine kesse, aber eben nicht soubrettige, sondern frische und helle Stimme als Fiamina im wirkungsvollen Kontrast zur Santoni hinzu. Alle im besten Französisch zum Mitschreiben, das hat man lange so nicht mehr erlebt.

Massenets „Grisélidis“: Konzert 2023 in Paris/ Foto Marc Ginot

.

Wie stets gibt es lohnende Aufsätze im gewohnten CD-Buch (wieder nur englisch-französisch, dabei sind die drei deutschsprachigen Länder kein zu verachtender Markt), die grauen Illustrations-Prints (Pardon, sogar zwei farbige) lassen wie stets zu wünschen übrig, das ist eben so bei diesen Buch-Ausgaben. Aber alles in allem ist dies eine ganz aufregende, lohnende und rundherum befriedigende Aufnahme. Wenngleich nicht die erste (dazu nachstehend mehr)…

.

.

Das Werk: Grisélidis ist ein Spätwerk von Massenet, nur fünf Monate vor Debussys Pélléas et Mélisande uraufgeführt (was für ein Unterschied!) und weitgehend mit derselben Equipe besetzt (außer in der Sopranrolle). In die Musiksprache dieser üppig gehaltenen Oper mischen sich denn auch Reminiszenzen aus bekanntere Massenet-Opern, etwa der Esclamonde, der Thais oder des Chérubin (auf dessen RCA-Aufnahme die von mir erwähnte Hélène Garretti mitsingt, meines Wissens ihre einzige offizielle Aufnahme), also die bekannte rauschhaft-orgiastische Orchestrierung der großen Opern und das witzig-neckische Parlando der heiteren Werke jener Massenet-Jahre. Beides findet sich in der Grisélidis, die hier die Aufteilung der beiden Ebenen des Heiteren und des Tragisch-Ironischen deutlich unterscheidet.

Massenets „Grisélidis“: Lucienne Bréval war die erste Titelsängerin/Wikipedia

Die Griselda-Geschichte findet sich him Decamerone von Boccaccio und ist von vielen Komponisten als Vorlage verwendet worden, von Scarlatti über Paer, Adam, dem Puccini-Vorfahren Domenico bis eben zu Massenet und danach. Er selbst kannte zweifellos den Stoff, den ihm die beiden Autoren Silvestre und Morand aufbereiteten, nachdem 1891 am Théâtre Francais ein Stück der beiden mit eben diesem Titel herausgekommen war.

Der Komponist Massenet gehörte nach den Erfolgen der Manon 1884, des Werther 1893, der Thais 1894 zu den Säulen der französischen Musikszene. Seine Opern wurden mit Jubel bedacht, sein Name fast schon eine Legende und ein absolutes Zugpferd für die Opernhäuser. Seine umfangreiche Produktion allein war an der Regelmäßigkeit der Premieren ablesbar, war für Massenet das Komponieren doch schon ein Zwang, denn auch in der folgenden Zeit konnte beinahe jährlich ein neues Werk auf den Pariser Bühnen bewundert werden. Massenet war ein wahrer Fließbandproduzent. Auf La Navarraise 1895 folgten Le Portrait de Manon 1892, dann Sapho 1897, Cenrillon 1988 und 1900 schließlich das Oratorium La terre promise. Es nimmt also nicht Wunder, dass sich die Arbeit an Grisélidis neun Jahre hinzog und erst 1901 zum Abschluss kam.

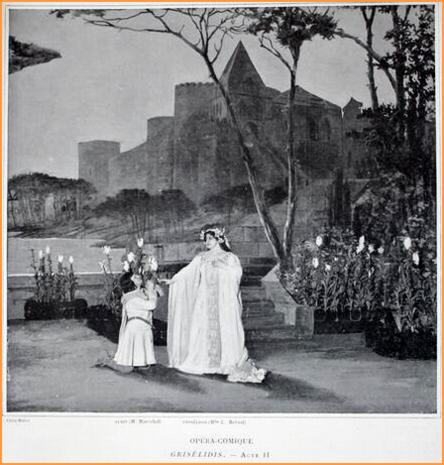

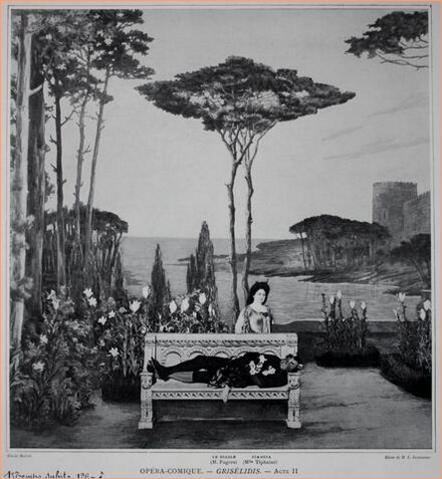

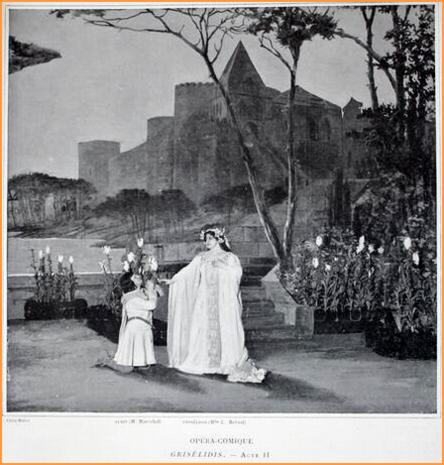

Massenets „Grisélidis“: Lucien Fougère, der erste Teufel/Wikipedia

Am 20. November war es dann so weit: In der bewährten Opera Comique, dem Hort der Tradition und des Comique-Genres (die einst so strengen Grenzen zwischen Dialogen und Rezitativen waren längst aufgehoben), hob sich der Vorhang zu einem glanzvollen Premierenabend, der die besten Sänger jener Zeit in Frankreich vereinte. Die Titelpartie sang die eminente Singschauspielerin Luciénne Breval, Star der Opéra de Paris. Lucien Fougère gab den Teufel und erzielte einen großen persönlichen Erfolg, Camille Dufranc war der Marquis, der Tenor Maréchal der verführerische Liebhaber Alain, eine Madame Tiphaine die kokette Fiamina. Nicht genug damit: Der Komponist und spätere Pelléas-Dirigent André Messager leitete das glanzvolle Ereignis; die üppigen und bewunderten Dekorationen im Stil des Mittellalters (durch die Brille der Belle Epoque) stammten von Bianchini – das Beste an Eleganz, was zu haben war.

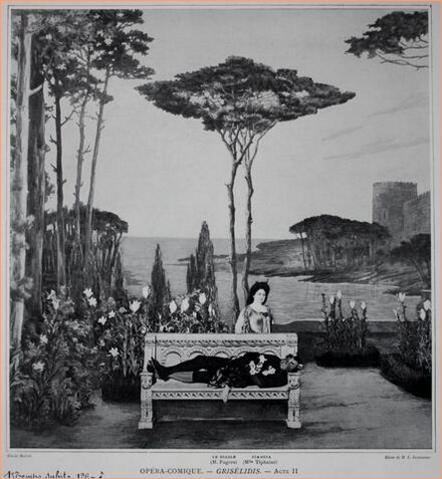

Gegenüber dem Original des Bühnenstücks hatten die Autoren den Text abgewandelt, die reichlich sadistische Haltung des Ehemanns de Saluces gegenüber seiner Gattin, die er auf die Tugendprobe stellt, gemildert: Im 1. Akt der Oper nun ist es der Teufel, der der Anwalt des Zynismus und der Menschenverachtung wird. Charme und Poesie inmitten dieses etwas gestelzten Dramas der Ehespannungen wird von dem schönen Alain eingebracht, der nach dem feurigen Prolog der Grisélidis im 2. Akt in einer Vision erscheint und mit seinen schmachtenden Liebesschwüren eine späte ironische Parodie, wenngleich auch eine wirkungsvolle, auf die Liebhaber der alten Massenet-Schule abgibt – Des Grieux als erfolglos Seufzender sozusagen.

Was das Libretto, abgesehen von der zeitlichen Ansiedlung im fernen Mittelalter (wie viele der französischen Opernsujets nach dem schmachvollen Deutsch-französischen Krieg als Rückbeschwörung auf die am Boden liegende Grande Nation), so effektvoll macht, ist die gelungene mélange der Charaktere und der Stimmungen. Der tugendhaften und recht humorlosen Grisélidis wird die kesse, leichtfertige Fiamina, Gefährtin des Teufels, gegenübergestellt. Der salbadernde Prior hat seine Entsprechung im Teufel selbst, der zwischen seinen Gefühlen schwankende Marquis de Saluces in dem permanent Liebenden Alain á la Des Grieux.

Massenets „Grisélidis“: Akt 2 der Uraufführung/Gallica/BFN

Auch die einzelnen atmosphärischen Unterschiede sind gut herausgearbeitet, zwischen lustfreundlicher Hölle (allerdings ein blasses Abbild des zuvor bei Offenbach so genial Vorgestellten) und tugendhafter, in ein enges Korsett gepresster adligen Welt, in die der Teufel mit grotesker Infamie eindringt, gut unterschieden. Das Abschlusstableau mit seiner Apotheose der Heiligen Macht unter Gewimmel von Engeln und Heiligen ist sicherlich von Massenet doch ernsthaft gemeint (und darum seinem Kollegen Saint-Saens ähnlich, blanker Glaubenskitsch alter Männer), hatte er selbst ein von Sentiment nur so waberndes Oratorium wie Marie Madeleine verfasst, das noch wesentlich unerträglicher auf die sentimental-religiöse Tube drückte. Wie viele Komponisten seiner Zeit genierte sich Massenet nicht, triefende Religiosität auf die Bühne zu bringen – eine sichere Bank beim damaligen bürgerlichen Publikum. Religiöser (oder idiologischer) Sentiment war zu dieser vor allem wirtschaftlich schwierigen Zeit das Gängige, nicht das Aufgesetzte und für uns heute schwer Erträgliche. Frankreich war mehr als heute damals ein zutiefst katholisches Land, schon seit der Bartholomäus-Nacht. Und die Nachkriegs-Schmach tat das übrige.

.

.

Massenets „Grisélidis“: Akt 1 der Uraufführung/Gallica/BFN

Grisélidis hatte nach recht großen Anfangserfolgen kein weiteres Glück bevor sie im 20. Jahrhundert an der Opéra du Rhin in Strasbourg 1996 wiederentdeckt wurde. Eine kurze Wiederbelebung in Wexford 1983 mit einer recht allgemeinen Wiedergabe vermochte keine größere Wirkung zu zeitigen (ein Mitschnitt bei der verschwundenen Firma MRF als LPs, später bei ein-zwei Firmen auch als CD zeugt davon). Eine Radioproduktion von Radio France (Chant du Monde) bot 1963 eine sehr idiomatische, aber – wie für dies Format übliche – rabiat auf zwei Stunden gekürzte Aufnahme mit Geneviéve Moizan und Jean Mollien, ganz wunderbar.

Die Straßburger Produktion der Opera du Rhin allerdings, mit ihrer intelligent-ironischen Inszenierung und ihrer ausschließlich französisch-sprachigen Besetzung, brach einmal mehr eine Lanze für Massenets späte Oper (ist aber leider nur bei Sammlern zu finden).

Lange Jahre war die Schwann-Koch-Aufnahme von 1995 aus Saint-Etienne (als Echo der damaligen Massenet-Festspiele 1992) die einzig verfügbare. Sie hat in der ältlich-gestandenen Michéle Command keine wirklich überzeugende Vertreterin (aber die Command war eine wirklich aufregende Médée in jenen Jahren!), wenngleich alle Beteiligten – und sie – eben tadelloses Französisch singen und Patrick Fournillier sehr zügig am ungarischen Orchesterpult für Spannung sorgt. Jean-Luc Viala ist als Alain eine feurige Pracht an Tenor, Jean-Philippe Courtis zu balsamisch für den Teufel (aber was für eine schöne Stimme!), Didier Henry macht viel aus dem ehrpusseligen Marquis, und der Rest ist beste französische Bühne jener Jahre. Wäre da nicht die matronale Titelbesetzung wär´s eine ideale Aufnahme. Aber das ist nun für mich die neue, beim Palazzetto (Illustration oben von Theodore Chasseriau/Wikipedia). Geerd Heinsen

Lange Jahre war die Schwann-Koch-Aufnahme von 1995 aus Saint-Etienne (als Echo der damaligen Massenet-Festspiele 1992) die einzig verfügbare. Sie hat in der ältlich-gestandenen Michéle Command keine wirklich überzeugende Vertreterin (aber die Command war eine wirklich aufregende Médée in jenen Jahren!), wenngleich alle Beteiligten – und sie – eben tadelloses Französisch singen und Patrick Fournillier sehr zügig am ungarischen Orchesterpult für Spannung sorgt. Jean-Luc Viala ist als Alain eine feurige Pracht an Tenor, Jean-Philippe Courtis zu balsamisch für den Teufel (aber was für eine schöne Stimme!), Didier Henry macht viel aus dem ehrpusseligen Marquis, und der Rest ist beste französische Bühne jener Jahre. Wäre da nicht die matronale Titelbesetzung wär´s eine ideale Aufnahme. Aber das ist nun für mich die neue, beim Palazzetto (Illustration oben von Theodore Chasseriau/Wikipedia). Geerd Heinsen

Mit dem Machtbeginn der Nationalsozialisten zwanzig Jahre nach seinem Tod wurde die

Mit dem Machtbeginn der Nationalsozialisten zwanzig Jahre nach seinem Tod wurde die

Die neue Aufnahme:

Die neue Aufnahme:

Lange Jahre war die

Lange Jahre war die

Mit der Titelfigur hat Busoni eine besonders eindringliche und eindrucksvolle Gestalt geschaffen, die das Beste des jeweiligen Sängerdarstellers zum Vorschein bringt.

Mit der Titelfigur hat Busoni eine besonders eindringliche und eindrucksvolle Gestalt geschaffen, die das Beste des jeweiligen Sängerdarstellers zum Vorschein bringt.

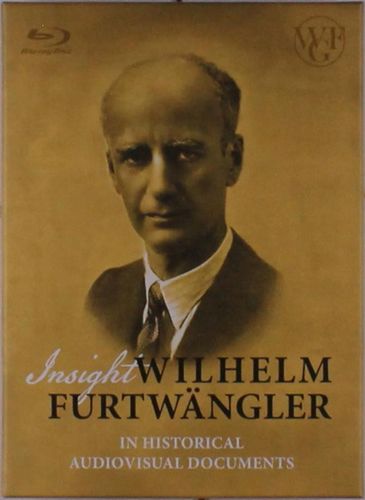

Aufmerksamen Beobachtern des Musiklebens dürfte nicht entgangen sein, dass es entgegen der vorherrschenden Tendenz doch einige Furtwängler-Würdigungen gab: Die „Süddeutsche Zeitung“ brachte am 29. November, ein wenig versteckt, nicht in ihrer Printausgabe, sondern ausschließlich digital, einen lesenswerten Zweispalter von

Aufmerksamen Beobachtern des Musiklebens dürfte nicht entgangen sein, dass es entgegen der vorherrschenden Tendenz doch einige Furtwängler-Würdigungen gab: Die „Süddeutsche Zeitung“ brachte am 29. November, ein wenig versteckt, nicht in ihrer Printausgabe, sondern ausschließlich digital, einen lesenswerten Zweispalter von