.

Wie in anderen Ländern des ehemaligen k. u. k. Imperiums regte sich auch in den böhmischen Reichs-Gebieten ab den 1880er Jahren der immer lauter werdende Widerstand gegen Wien. Wenn auch erst gegen Ende des Jahrhunderts die Ablösungsbestrebungen durch die politischen Entwicklungen konkrete Formen annahmen, so sind doch schon ab 1850 nationale Strömungen von großer Bedeutung, die sich namentlich in der Musik und der Dichtkunst bemerkbar machten (man denke da an Smetanas Verkaufte Braut). Nationale Themen – wie z. B. in Frankreich der Saint-Saens-Zeit nach dem demütigenden Deutsch-Französischen-Krieg – nahmen an Bedeutung zu, wie man in den besetzten Ländern der Donaumonarchie bei Komponisten wie Ivan Zajc oder Viktor Parma und anderen mehr verzeichnen kann. Musik/Oper als alle vereinendes nationales Instrument und als Seismograph der Stimmung im Lande war zwar nicht der schnellste Indikator für Volkeswille, aber mit etwas Verzögerung doch ein wichtiger (s. Verdi und die Wirkung seines Nabucco).

Zdenek Fibich/fibich.cz

Auch Zdeněk Fibich ging auf das nationale Rumoren im von Österreich beherrschten Land ein. Sein im mythischen Baltikum angesiedeltes zweiteiliges Mammutwerk Pad Arkuna (assoziativ denkt man an die den Troyens von Berlioz und auch natürlich an Wagners Ring, dem das Werk in Hinsicht auf den Aufbau, auf die musikalische Linie und die Verwendung von zugeordneten Motiven nahe kommt) bedient eben dieses Bestreben nach etwas nationalem Eigenen, Großen, Wagner, eben Verdi, Wagner und Tschaikowsky Ebenbürtigen. Auch und vor allem auf dem Gebiet der Musik, aber auch als bewusst nationales Idiom. Es finden sich die bekannten Ingredienzien wie die Ausflüge in die nationale Folklore, die Verwendung von scheinbar mythischer Lokalisierung, von großen Chortableaus, (zu) viel Parlando und machtvollen Finali, darin absolut vergleichbar den Opern von Zajc, Paderewski, Zelenski oder Parma aus der Zeit der Jahrhundertwende.

Die (nur digitale) Veröffentlichung des Konzertmitschnitts von Fibichs Mammut-Oper Pad Arkuna (Arkuna ist das alte Wort für die Insel Rügen, wo noch heute die Landspitze Kap Arkona heisst) bei Supraphonline als erstmalig allgemein verfügbares Dokument ist nicht nur für tschechische Opernfreunde eine kleine Sensation, denn Fibichs monumentales Tongemälde kursierte bislang nur unter Sammlern in den Dokumenten von drei (Teil-)Aufnahmen im tschechischen Rundfunk und als Produktion in Prag (youtube). Bereits 1952 (1) gab es beim Prager Rundfunk dem Teil Helga mit Eduard Hacken und Drahomira Tikalova unter Frantisek Dyk, 1960 (2a) und 1968 (2b) folgte Dargun mit Jaroslav Horacek und erneut der Tikalova unter den Dirigenten Frantisek Vajnar und Vaclav Jiracek. 2014 (3) nun dirigierte der Amerikaner John Fiore das komplette Werk, szenisch am Prager Nationaltheater mit Jiri Sulzenko und Jevhen Sokalo sowie Dana Buresova/ Eva Urbanova und Maria Kobielska alternierend.

Fibichs „Pad Arkuna“: Der Hohe Priester Absalon stürzt in Arkon das Idol des Hl. Vitus. Gemälde von Laurits Tuxens/ Wikipedia

Diese ist bei youtube zu hören.Eine frühere konzertante Aufführung wurde 1989 (4) vom Prager Radio übertragen und erschien nun bei Supraphonline als (mager ausgestattete) Digitalausgabe. Hier dirigiert Petr Vronsky, und es singen Dalibor Jedlicka, Daniela Sounanova, Ivan Kusner und andere. Sammler hatten natürlich alle drei, bzw. vier Aufnahmen. Als Ergänzung sei auf John Fiores vierteilige Einführungen zum Werk auf youtube hingewiesen – sehr hilfreich (wenngleich nur in Englisch).

.

Der Komponist Zdeněk Fibich (* 21.Dezember 1850 in Všebořice/Scheborschitz, Böhmen; † 15. Oktober 1900 in Prag) ist ja operalounge.de-Lesern kein Unbekannter, hat sich doch Daniel Hauser bereits ausführlich mit dessen sinfonischem Erbe bei Naxos für uns auseinandergesetzt. Wir haben nun anlässlich der digitalen Ersterscheinung den nachfolgende Bericht zusammenstellt, der auf verschiedenen Quellen beruht, namentlich auf dem Beitext von Frank Kuznak in der (ansonsten dürftig ausgestatteten) digitalen Ausgabe bei Supraphonline, aber auch auf Beiträgen von Jiri Kopecki, Libor Dřevikovský, Phil´s Opera World (ein blog) und verschiedenen mehr. Wie stets bietet das Netz eine Vielfalt an Informationen, wenngleich in Fibichs und Pad Arkunas Fall weitgehend nur in Tschechisch. G. H.

Fibichs „Pad Arkuna“: Karel Kovarovic Vilimek dirigierte die Uraufführung 1900 in Prag/Wikipedia

„Als ich mehrmals auf der Insel Ruji (Rügen) war und mich mit ihrer heroischen slawischen Zeit befasste, ermutigte ich Fibich, nach einem Libretto aus der Geschichte des Falls von Arkun zu suchen, und gab ihm lokales und historisches Material mit Text und Bildern der Insel. Fibich studierte das Material, interessierte sich sofort dafür und lud Anežka Schulzová ein, ein Libretto zu erstellen.“, schreibt der erste Direktor des Prager Nationaltheaters, František Adolf Šubert, in seinen 1902 veröffentlichten Memoiren.

Zdeněk Fibich, 1850 in Ostböhmen geboren, aber hauptsächlich im Ausland aufgewachsen und ausgebildet, war ein Romantiker, dessen Werk die tschechische Phantasie nie so berührte wie seine nationalistischen Zeitgenossen Smetana und Dvořák. Heute ist er vor allem durch das Klavierstück Gedicht (aus der Sammlung Stimmungen, Eindrücke und Souvenirs) und die Oper Šárka bekannt. Er beendete den Fall von Arkun, seine siebte Oper, im Jahre 1899 und starb nach einer Lungenentzündung, bevor sie im November 1900 im Nationaltheater uraufgeführt wurde.

.

Fibichs „Pad Arkuna“/Prag 2014/ : Szene mit Ales Briscein und Eva Urbanova/youtube

Pad Arkuna ist in jeder Hinsicht ehrgeizig, angefangen bei der Struktur: Ein einaktiger Prolog mit dem Titel Helga, der im Dänemark des 12. Jahrhunderts spielt, gefolgt von der dreiaktigen Oper Dargun, die 20 Jahre später auf der norddeutschen Insel Rügen spielt. Im ersteren ist die Titelfigur mit dem christlichen Krieger Absalon verlobt, wird aber vom heidnischen Häuptling Dargun schwanger. Eine Konfrontation zwischen den beiden Männern ist ergebnislos, aber Absalon schwört eine zukünftige Lösung. Als sie sich in der zweiten Oper wiedersehen, ist Absalon ein Priester, der einen Kreuzzug anführt, um Darguns heidnischen Kult im Tempel von Arkun zu zerstören. Helga ist schon lange verstorben, aber ihre Tochter Margit macht eine schreckliche Entdeckung inmitten des blutigen Verrats von Darguns Hof, wo die intrigante Prinzessin Radana bereit ist, ihren eigenen Ehemann zu ermorden, um zu bekommen, was sie will.

Fibichs „Pad Arkuna“/Prag 2014/ Szene wie auch großes Foto oben/youtube

Wenn sich die Handlung stark an Shakespeare und die europäische Religionsgeschichte anlehnt, erhebt sich die Musik im wahrsten Sinne des Wortes und grüßt Wagner. Geschrieben als kontinuierliches Musikdrama voller kraftvoller Leitmotive, ist die Partitur oft ausdrucksstärker als das, was die Charaktere auf der Bühne sagen und tun. Fibich hat seine eigenen Ideen – es gibt überall schöne Melodien und die erotische Ladung in Radanas Gesang lässt die Moderne erahnen. Aber von dem Moment an, in dem Helga und Dargun am entgegengesetzten Ende der Bühne stehen und lange emotionale Notlagen austauschen, ist klar, dass wir uns auf Wagner-Gebiet befinden. Der Klang ist satt und durchweg farbenfroh, abwechselnd dramatisch, zart und donnernd, ohne jemals eine Nuance zu verlieren. Oft treibt die Musik die Erzählung besser vorangetrieben als die Handlung (oder deren Fehlen) auf der Bühne.

.

Viele Opern kommen und gehen, weil sie nicht mehr als ein einziges Hören verdienen. Diese ist ein Opfer ihres eigenen Ehrgeizes, eine anspruchsvolle Produktion in einer Sprache, die nicht viele Sänger außerhalb der Tschechischen Republik beherrschen. Aber als belebende und intelligente Synthese und Reflexion ihrer Zeit ist es eine Offenbarung.

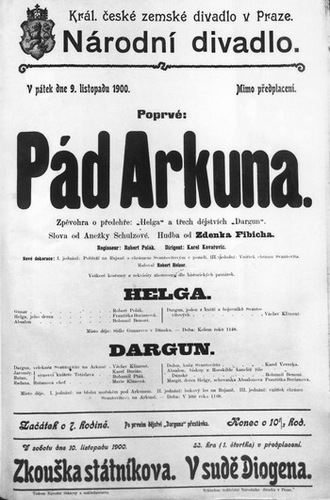

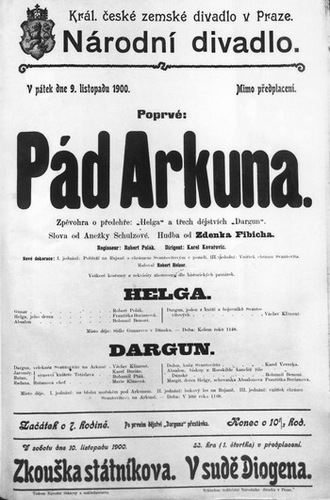

Fibichs „Pad Arkuna)/ Plakat für die Uraufführung in Prag 1900/ Wikipedia

Diese Oper ist eine Rarität, weil es bislang (vor der gegenwärtigen Supraphonline Ausgabe) keine eine kommerziell veröffentlichte Aufnahme gab (wenngleich auf youtube die szenische Produktion von 2014 in Prag akustisch verfügbar war!); sie wird auch selten aufgeführt, und wenn, dann nur in Tschechien bzw. in der vormaligen Tschechoslowakei. Sie wurde vom Nationaltheater Prag zweimal nach der Uraufführung 1900 in den Jahren 1902 und 1925 sowie zweimal in der mährischen Stadt Ostrava in den Jahren 1922 und 1936 inszeniert, hatte aber ansonsten nur zwei weitere Produktionen: eine gekürzte Konzertfassung 1989 (nun Supraphon-Einspielung, digital erschienen) und die Neuinszenierung im Jahr 2014 im Nationaltheater, die in dieser Rezension verwendet wird. Beide Abschnitte wurden 1952 bzw. 1960 separat im Studio aufgenommen (Helga komplett sowie eine Auswahl von Dargun). Die einzige Ausnahme von dieser Vernachlässigung ist

die 12-minütige Ouvertüre zur Oper, die regelmäßig in Orchesterkonzerten in der Tschechischen Republik aufgeführt wird.

Die Musik ist dunkel und düster, wobei insbesondere Dargun eine dramatische Intensität besitzt, die nur schwer effizient umgesetzt werden kann, daher auch die Seltenheit einer Aufführung. Fibich sympathisierte überhaupt nicht mit seinen christlichen Charakteren (laut seiner Geliebten, der Librettistin Anežka Schulzová, war der Komponist selbst Pantheist, dem slawischen Heidentum näher als dem Christentum). Fibich starb drei Wochen vor der Uraufführung im November 1900 (obwohl er an mehreren Proben teilgenommen hatte), so dass das Werk nie revidiert werden konnte, um es bühnenwirksamer zu machen. G. H./ Übersetzungen Daniel Hauser

.

.

Die Handlung: Rügen, 1148 und 1168. Helga ist ein intimeres Werk mit nur vier Solisten und ohne Chor, das die Geschichte von Helga (Sopran) erzählt, der Tochter eines dänischen Adligen namens Gunar (Bass) und der Verlobten von Absalon (Bariton), einem dänischen Soldaten, der gerade von einem überraschenden Aufstand in Dänemark zurückkehrt. In seiner Abwesenheit hat sich Helga in den slawischen Krieger Dargun (Bass) verliebt und wurde von diesem geschwängert. Als Absalon zurückkehrt und erfährt, dass Helga ihn verraten hat, tötet er sie fast, erkennt aber, dass dies seine Liebe zu ihr nicht beenden würde. Dargun weigert sich unterdessen, Helga zu heiraten, weil er glaubt, von der slawischen Gottheit Svantovít zum Hohepriester seines (?) Kultus berufen zu werden. Gunar greift ihn an, weil er seine Tochter entehrt hat, aber der ältere Mann wird von Dargun, die ihn verlässt, unbeabsichtigt tödlich verwundet. Gunar vertraut Helga Absalon an, als er stirbt.

Fibichs „Pad Arkuna“: Figurine für Gunna von Karel Stapfer/ Prag 1900/ Wikipedia

Dargun spielt zwanzig Jahre später. Während dieser Zeit starb Helga bei der Geburt einer Tochter namens Margit (Sopran, in der Originalinszenierung von derselben Solistin gesungen) und Absalon (der Vormunds des Mädchens) wurde Bischof und Kanzler des Königs von Dänemark. Inzwischen ist Dargun der heidnische Hohepriester, aber auf Rügen ist die Lage aus den Angeln geraten. Der regierende Fürst Tetislav (erscheint nicht) hat zwei Neffen, Jaroměř und Rutan (beide Tenor). Rutan hat eine Frau namens Radana, die tatsächlich in ihren Schwager verliebt ist und plant, ihren eigenen Ehemann zu töten, um Jaroměř zu heiraten. Währenddessen begegnet Jaroměř dem schiffbrüchigen Absalon und Margit, verliebt sich in das Mädchen und sie in ihn, aber Absalon verweigert seine Gastfreundschaft, um ihn zum Christentum zu bekehren. Radana gesteht Jaroměř ihre Liebe, wird jedoch zurückgewiesen und droht ihrem Mann zu sagen, dass sein eigener Bruder ihn verraten hat. Dargun vertreibt Jaroměř aus dem heidnischen Zirkel, als er sich weigert, die Dänen weiter anzugreifen, und Jaroměř wird von Absalon aufgenommen, der plant, ihn zu benutzen, um die Insel zum Christentum zu bekehren (das ist nur der erste Akt!). Die drei verstecken sich in einer Höhle an einer Buchenküste und die Beziehung zwischen Jaroměř und Margit blüht auf, aber Absalon hat eine Begegnung mit Dargun, bei der dieser versucht, ein Kruzifix in Stücke zu hacken.

Fibichs „Pad Arkuna“: Figurine für Helga von Snimek/ Prag 1900/ Wikipedia

Als Dargun Margit sieht, denkt er, sie sei der Geist ihrer Mutter, und flieht. Absalon sagt Margit, er habe keine Ahnung, warum der heidnische Priester den Namen ihrer Mutter kannte (natürlich eine Lüge). Rutan hat inzwischen Beweise dafür entdeckt, dass Radana untreu ist, und er schleppt sie in die Höhle, um sie zu töten. Als Margit Radana in der Höhle begegnet und diese entdeckt, dass erstere ihre Rivalin ist, beschuldigt sie sie, Rutan getötet zu haben (was ist das Motiv?) und lässt das unschuldige Mädchen nach Arkun verschleppen, um sie wegen des Mordes vor Gericht zu stellen. Dann enthüllt Radana, was sie Jaroměř angetan hat und versucht, ihn zu verführen, aber als sie erkennt, dass er sie niemals lieben kann, beschließt sie, Margit zu gestehen und sie zu befreien. Die dänische Armee trifft ein und Jaroměř und Absalon schwören, Arkun zu zerstören und Margit zu retten (das ist Akt II). Im Tempel von Svantovit gesteht Radana Dargun ihren Ehemord und sie beschließt, hingerichtet zu werden, indem sie auf dem Scheiterhaufen ihres Mannes verbrannt wird. Dargun lässt Margit vor sich herbringen und befiehlt ihr, ihm zu sagen, wer sie ist. Aus den Details des Mädchens erkennt er, dass sie seine Tochter von Helga ist und in einer von seinem Gott nicht gebilligten Handlung umarmt er seine Tochter. Sie warnt ihn vor dem kommenden dänischen Ansturm und davor, zum Christentum zu konvertieren, aber er weigert sich. Inzwischen haben die Dänen bereits den Tempel in Brand gesteckt, der gerade einstürzt, als nur eine ohnmächtige Margit von Absalon gerettet wird. Die überlebenden Rügen lassen sich taufen, Jaroměř und Margit werden als dänische Vizekönige eingesetzt, und die Oper endet damit, dass die christliche Armee ein Te Deum anstimmt. G. H./ Übersetzungen Daniel Hauser

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Und zuvor:

Und zuvor:

Als mehr Beethoven denn Strauss entpuppt sich das

Als mehr Beethoven denn Strauss entpuppt sich das

Allein die Texte der zugrunde liegenden Lieder auf Ihrer Komponistinnen-CD sind ja für sich schon tief berührend. Was leisten Gesang und Musik darüber hinaus?

Allein die Texte der zugrunde liegenden Lieder auf Ihrer Komponistinnen-CD sind ja für sich schon tief berührend. Was leisten Gesang und Musik darüber hinaus?  Was schätzen Sie an ihrem Klavierpartner Benjamin Mead am allermeisten?

Was schätzen Sie an ihrem Klavierpartner Benjamin Mead am allermeisten?