.

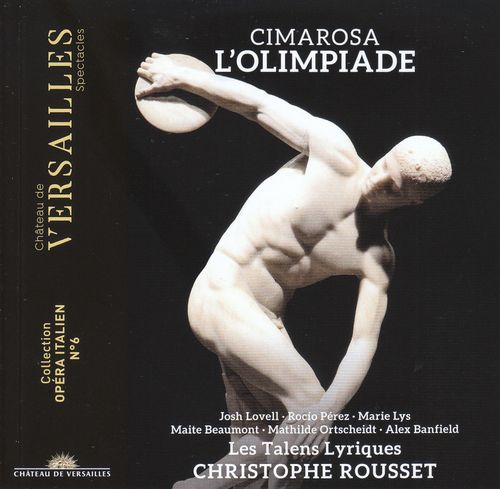

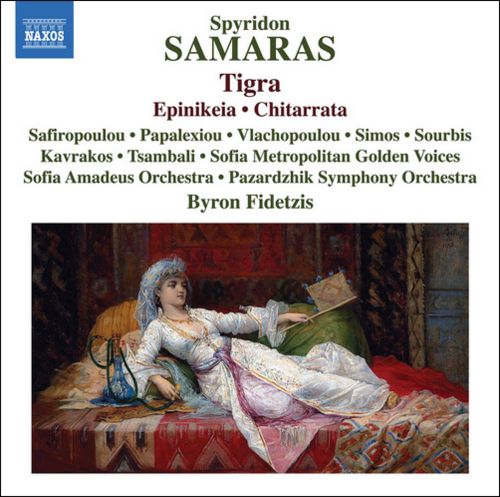

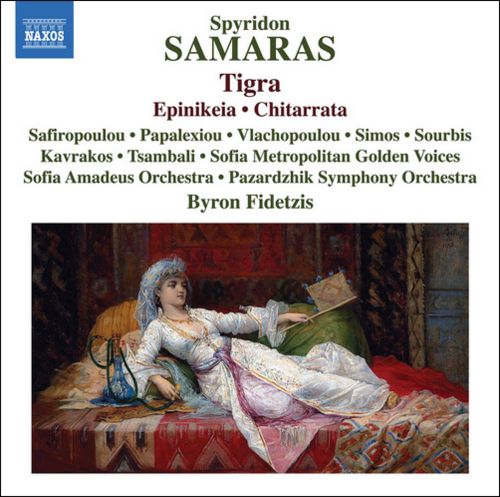

Umfangreich und tiefgründig hat sich operalounge.de bereits mit dem griechischen Komponisten Spyridon Samaras, insbesondere mit seinem Opernschaffen, befasst. Nun ist bei Naxos noch der erste Akt seiner unvollendet gebliebenen Oper Tigra veröffentlicht worden, zusammen mit nach der Rückkehr des Komponisten in sein durch zwei Balkankriege 1912/1913 von den Osmanen befreites Heimatland entstandenen Songs of Victory in griechischer Sprache und einem Konzertstück, einer Chitarrata.

Spyridon Samaras, Benakis Museum Athen/Samara-Archive

Das Booklet befasst sich in griechischer und englischer Sprache mit der Geschichte der unvollendeten Partitur, die es dem Dirigenten Byron Fidetzis verdankt, dass sie überhaupt zur Aufführung gelangte, in italienischer Sprache, in der das Libretto vorlag, und mit bulgarischen Kräften, abgesehen vom abschließenden Orchesterstück, das von Schülern einer Musikschule Korfus musiziert wird.

Die Oper heißt Tigra, ein orientalischer Frauenname, und auf dem Cover räkelt sich eine schöne Odaliske mit Wasserpfeife auf einem Diwan. Im vorhandenen ersten Akt spielt diese Tigra nur eine recht untergeordnete Rolle, ist die Gefährtin des Tenors, der sich blitzschnell in die venezianische Maria, Gespielin aus vergangenen Kindheitstagen, verliebt, so dass der erste Akt und damit das vorhandene Material mit seinem einsamen Liebesgeständnis „Testimone m’è la notte odorosa“ endet. Nun kann der erfahrene Opernfreak natürlich vermuten, dass es mit viel Eifersucht und Ränken, in denen auch ein bisher nur kurz einmal aufgekreuzter Bariton eine Rolle spielt, weitergeht, mit Konflikten zwischen Christentum und Islam, denn besagte Tigra zeigte sich bereits widerspenstig beim Abendgebet. Vielleicht ist ihre Rolle auch gar nicht so bedeutend, wie der Titel vermuten lässt, denn der Komponist äußerte, dass die Oper eigentlich Maria heißen müsste, diesen Namen zu gebrauchen, er sich aber scheue.

Samaras, der zunächst unter französischem Einfluss stand, in Paris auch Anerkennung fand, so soll ihn Gounod nach der Aufführung der Chitarrata begeistert umarmt haben, wandte sich bald Italien und dem italienischen Verismo zu, wovon Tigra mit mediterraner Daueraufgeregtheit und geschmeidigem Melodienfluss Zeugnis ablegt. Byron Fidetzis hat mit dem Sofia Amadeus Orchestra einen vollmundig begleitenden Klangkörper zur Verfügung, der Sofia Metropolian Golden Voices Mixed and Children’s Choir unter Sofia Bardarska lässt die frommen Gesänge wohltuend erklingen. Ein Auftritt bulgarischer Sänger ist selten ein enttäuschender, und so kann auch der Sopran Lenia Safiropoulou mit zarter Lieblichkeit, sanft aufblühend, rein und klar, erfreuen. Mit ebenmäßig koloriertem, geschmeidigem Mezzosopran macht Marissia Papalexiou auf mehr Tigra-Auftritte neugierig, Maria Vlachopoulou ist die herb mahnende Donna Palma, Angelo Simos‘ Tenor hat für den Adoaldo eine solide Mittellage angenehmen Timbres, solide scheint der im 1. Akt kaum auftretende Dionysios Sourbis die Baritonlage zu vertreten, in der sich der Brana beweg, recht grummelig ist der Old Sailor von Dimitri Kavrakos. Sehr schön musiziert werden die beiden Interludes.

Für die heroischen Gesänge auf Texte von Georgios Drosinis hat man mit dem Mezzosopran Vavara Tsambali eine angemessen vollmundige, weich und geschmeidig ihre Stimme einsetzende Interpretin gefunden und die Chitarrata ist an mitreißendem Schwung kaum zu überbieten (Naxos 8.574358.). Ingrid Wanja

Für die heroischen Gesänge auf Texte von Georgios Drosinis hat man mit dem Mezzosopran Vavara Tsambali eine angemessen vollmundige, weich und geschmeidig ihre Stimme einsetzende Interpretin gefunden und die Chitarrata ist an mitreißendem Schwung kaum zu überbieten (Naxos 8.574358.). Ingrid Wanja

.

.

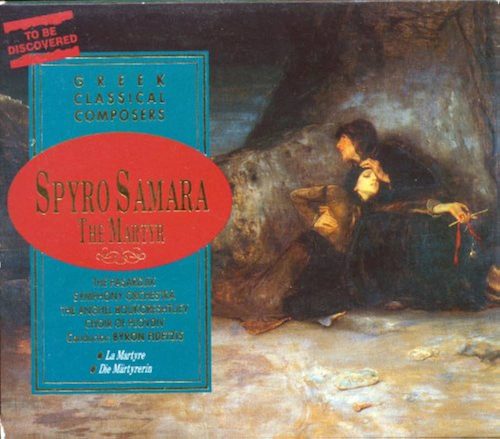

Wie Ingrid Wanja oben anführt, haben wir uns bei operalounge.de viel um griechische Opern und namentlich um Spyros Samara gekümmert (namentlich seine Opern Rhea, La Biondinetta, La Mademoiselle de Belle-Isle/Naxos und La Martire). Er und sein Vorgänger Pavlos Carrer haben ganz entscheidend zur Installation von Oper in Griechenland beigetragen, im Zuge der Befreiung von den Osmanen zuerst auf den Inseln und dann auf dem Festland.

Niemand hat sich mehr Verdienste um die Wiederbelebung und Anerkennung von der Griechischen Oper in moderner Zeit verdient gemacht als der Dirigent und Musikwissenschaftler Byron Fidetzis, der zahllose Opern ausgegraben, ediert, vervollständigt und aufgeführt hat. Die inzwischen leider eingegangene griechische Firma Lyra hatte viele seiner Werke herausgegeben (die weitgehend bei youtube zu hören sind), zahlreiche Konzerte und Aufführungen tragen seine Handschrift. Jüngst stellte er, wie bei youtube nachzusehen/-hören, Samaras´ Lionella vor (dazu später ein Artikel bei uns). Und als neueste Nachricht: Die Oper Medge wird demnächst nach der kürzlichen Uraufführung komplett bei youtube erscheinen.

Eines seiner Lieblingsprojekte war Samaras´ Tigra, unvollendet und zum damaligen Zeitpunkt vom Material her möglich ergänzt/ediert auf der Naxos-CD verfügbar. Fidetzis hatte bereits vorher einen Artikel zu seiner Entdeckung von Samaras´ Tigra verfasst, den wir nun (in unserer Übersetzung) nachstehend wiedergeben. Danke Maestro Fidetzis! G. H.

.

.

Foto von Samaras mit Widmung 1913/ Samaras Archive/Lyra

Byron Fidetzis: Wege zu Samaras Tigra. In der zweiten Hälfte des Jahres 1983 gab es zwei Ereignisse, die ich als Wiederbelebung von Samaras‘ Werk bezeichnen würde.

Das erste ereignete sich irgendwann zu Beginn des Herbstes im Haus des großen griechischen Komponisten George Sicilianos in der Lykavitos-Straße 1.

Ich erinnere mich, dass Sicilianos in seinem Arbeitszimmer saß und allgemein über griechische Komponisten sprach. Als wir auf das Thema Samaras und seine verlorenen Werke kamen, zeigte Sicilianos auf die Straße, die man von seinem Fenster aus sehen konnte, und sagte: „In dem Wohnblock, den du dort drüben sehen kannst, Byron, in der Alexandros-Soutsou-Straße, lebte Samaras‘ Witwe. Dort muss auch sein Archiv aufbewahrt worden sein. Wenn Sie den Hausmeister fragen, der jetzt in einem bestimmten Alter sein sollte, kann er Ihnen sicher einige Informationen geben.“

Ich ging zu dem Haus und fand den Hausmeister. Er sagte mir, dass die Person, die den Besitz von Samaras‘ Witwe geerbt hatte, ihre Nichte war, Nena Michelaki, die in der Spefsippos-Straße 4 in Kolonaki lebte.

Das als Kolonaki bekannte Viertel in Athen hat sich historisch gesehen als eine Art „Fundgrube“ für Werke der neugriechischen Literatur erwiesen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Dort gelang es mir, Werke von Komponisten wie Riadis, Lavragas, Varvoglis, Petridis, Lialios und Skalkotas auszugraben. 1983 waren auch die Werke von Samaras hier zu finden.

Die verstorbene Nena Michelaki war eine liebenswürdige Persönlichkeit des alten Athener Bürgertums.

Die verstorbene Nena Michelaki war eine liebenswürdige Persönlichkeit des alten Athener Bürgertums.

Samaras‘ Archiv war ziemlich umfangreich. Nicht so sehr in Bezug auf das musikalische Material, sondern eher in Bezug auf die Informationen, die es über das Glück dieser musikalischen Werke nach dem Tod ihres Schöpfers enthielt. Unter den wenigen Musikstücken befanden sich auch die handschriftlichen Kurzpartituren der Oper mit dem Titel „Tigra“ sowie das maschinengeschriebene Libretto von „Corriere della Sera“, das in einem Umschlag steckte. Nach einem kurzen Durchblättern kam mir plötzlich der Gedanke, dass dieses Werk eines Tages orchestriert werden könnte. Abgesehen von einigen erwarteten Auslassungen und Streichungen, die ich entdeckte, schien das meiste (zumindest für ein geschultes Auge) klar genug und im Großen und Ganzen ziemlich effektiv, um die Absichten des Schöpfers zu vermitteln. Ich behielt eine Fotokopie des Manuskripts und um sicherzustellen, dass ein so wertvolles Archiv nicht verloren geht, überzeugte ich Frau Michelaki, es zusammen mit Samaras‘ Schreibtisch im Benaki-Museum zu hinterlegen. Der Schlüssel für die Schreibtischschublade wurde versehentlich verlegt, aber als ich ihn Jahre später in einem kleinen Umschlag fand, gab ich ihn Irene Geroulanou, damit sie ihn wieder an seinen Platz zurücklegte.

Das zweite Ereignis, das 1983 stattfand und die jüngste Wiederbelebung von Samaras‘ Werken markierte, war die Zustimmung, die ich für einen bestimmten Vorschlag erhielt, den ich den damaligen Verantwortlichen des Korfu-Festivals unterbreitet hatte: K. Nikolakis – Mouhas und S. Bogdano sowie dem damaligen Direktor des Kulturministeriums, Herrn N. Zoroyiannidis. Sie alle stimmten schließlich einer Konzertaufführung von „Rhea“ während des Korfu-Festivals im September 1984 zu.

Somit stellt das Jahr 1983 aus zwei Gründen einen historischen Meilenstein für Samaras und seine Werke dar. Erstens, weil wir es geschafft haben, den Ariadnefaden zu finden, dem wir später folgen würden, um an die vollständigen Partituren der größten erhaltenen Werke des Komponisten zu gelangen. Zweitens, weil wir 1983 den Grundstein dafür legten, dass diese Werke später die Ohren und (was am wichtigsten ist) das Bewusstsein ihrer natürlichen Empfänger erreichen konnten: das Publikum.

Spyridon Samaras: Terrazzo negli appartamenti di Medgè, bozzetto di Carlo Ferrario per Medgè (1887) – Archivio Storico Ricordi ICON012212/Wikipedia

Eine Weile später – etwa 1987 – wandte ich mich an einen alten Freund meines Vaters (über die Hellenic Broadcasting Corporation), um Unterstützung bei der Orchestrierung von „Tigra“ zu erhalten. Es handelte sich um George Platon (1910–1993), den brillanten Pianisten, Komponisten und Musiker, mit dem ich bereits 1984 bei der Wiederaufnahme von „Rhea“ zusammengearbeitet hatte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte G. Platon bereits Josef Mastrekinis (1892–1903) Oper „Eleasar“ (1889) orchestriert, deren vollständige Partituren bei einem Brand zerstört worden waren. Die Klavier- und Gesangsnoten waren jedoch zusammen mit einigen von Totis Karalivanos aufgenommenen Auszügen gerettet worden. Platon, der sich als Komponist weigerte, sich harmonisch weiter als die Form von C. Franck zu entfernen, lehnte die Orchestrierung von „Tigra“ höflich ab. Er betrachtete es dennoch als ein überwiegend „modernes“ Werk. Daher erklärte er sich zumindest bereit, „Tigra“ neu zu lesen, indem er es klar und deutlich niederschrieb und gleichzeitig seine Interpretation aller unleserlichen Stellen lieferte. Platon füllte auch die wenigen fehlenden Teile der Harmonie aus den Takten aus, die Samaras harmonisch exponiert oder in Kurzschrift geschrieben hatte. Dies gelang ihm, indem er sich auf einen vergleichbaren (in der Regel früheren) musikalischen Übergang bezog. Er führte auch eine nicht poetische, aber äußerst nützliche Übersetzung des Librettos der Oper durch.

Spyridon Samaras: Ricca sala nel castello d’Orèbro, bozzetto di Carlo Ferrario per Flora Mirabilis (1886) – Archivio Storico Ricordi ICON012152/Wikipedia

Seitdem sind viele Jahre vergangen, in denen ich die meisten der als Partitur verfügbaren Werke des Komponisten aufgeführt habe: „Rhea“ 1984, „La Martyr“ 1990, „La Biondinetta“ 1995, „Mademoiselle de Belle-Isle“ 1995, „Epinikia“ 1987 usw. Durch diese praktische Verbindung mit einigen der bedeutendsten Opern aus Samaras‘ Ära („Cavaleria“, „Pagliacci“, „Manon Lescaut“, „La bohème“, „Tosca“, „Butterfly“ usw.) gelang es mir, mich mit dem Stil dieser Zeit vertraut zu machen, zumindest was die Orchestrierung betraf. Ich weiß nicht, warum, aber im Juli 2009 hatte ich dieses unkontrollierbare Verlangen, intensiv an „Tigra“ zu arbeiten, um es zu orchestrieren. Ich erinnere mich, dass ich am 15. Juli ein Konzert im Odeon des Herodes Atticus mit dem Athener Staatsorchester gab und dann gleich am nächsten Tag in die Region Argiraiika in Pilion aufbrach, wo ich mich auf „Tigra“ konzentrierte. Trotz der unvermeidlichen kleinen Unterbrechungen arbeitete ich ziemlich intensiv und schaffte es, einige Monate später, am 20. Dezember, die vollständigen Partituren der Oper vor mir zu haben.

Ich muss übrigens auch erwähnen, dass ich um das Jahr 2000 herum die Kopie, die Platon angefertigt hatte, meinem bulgarischen Kopistenkollegen gegeben hatte, der daraus eine Klavier-Gesangsausgabe erstellte, die für jede Form der Aufführung von unschätzbarem Wert ist. Nach einer gründlichen Überprüfung und einem ständigen Vergleich mit Samaras‘ Archiv wurde diese Klavier-Gesangsausgabe zur Grundlage, auf der Solisten und der Chor die Oper einstudierten. Die Übertragung der vollständigen Partituren und Orchesterstimmen in einen Computer wurde von einem jungen Komponisten namens Antonis Anestis durchgeführt. Antonis arbeitete unglaublich hart daran, diese anspruchsvolle und komplexe Aufgabe zu bewältigen, und ich denke, dass das Endergebnis die Mühe rechtfertigt, die wir beide in dieses Projekt gesteckt haben.

Samaras´ „Mademoiselle de Belle-Isle“ hatte auch in Deutschland nach der italienischen Uraufführung 1905/Genua Verbreitung, hier ein Theaterzettel zu einer Würzburger Aufführung als „Gabrielle von Belle-Isle“ in Deutsch/ Würzburger Theaterzettel

Ich habe die Uraufführung dieses Werkes dem Orchester meiner geliebten Heimatstadt anvertraut – dem Staatlichen Symphonieorchester Thessaloniki. Die Uraufführung fand am 29. April 2010 in der Athener Konzerthalle im Rahmen des sechsten Zyklus der Griechischen Musikfeste statt. Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um all den Menschen zu danken, die hart daran gearbeitet haben, Samaras‘ Meisterwerk zum Leben zu erwecken – und auch für meinen Beitrag. Sie alle haben ihr Bestes gegeben, und dafür bin ich ihnen wirklich dankbar.

Diese Studie ist dem Andenken an Christos Dimitri Labrakis (1934–2009) gewidmet, einem großen Liebhaber und Förderer der griechischen Musik.

.

Im Wesentlichen: „Tigra“ gehört als Werk zu Samaras‘ reifer Schaffensphase. Meiner Meinung nach verkörpert dieses Werk den Triumph eines großen Meisters des lyrischen Theaters und der Komposition. Dank der Recherchen von George Leotsakos können wir mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es zwischen 1908 und 1911 geschrieben wurde. Stilistisch ist es seinem unmittelbaren Vorgänger mit dem Titel „Rhea“ (uraufgeführt 1908) sehr ähnlich. Die in diesen beiden Opern verwendete Musiksprache unterscheidet sich deutlich von der frühen Verismo-Sprache, die „Martire“ (1984) charakterisiert, und noch mehr von der typisch romantischen Sprache, die in „Flora Mirabilis“ (1886) zu finden ist. Nachdem Samaras nach und nach viele Elemente des modernen französischen lyrischen Dramas in eine einzige, sich stetig weiterentwickelnde Sprache (die sich durch einen romantischen Charakter und eine Ästhetik sowie eine Orientierung an der Verismo-Bewegung auszeichnet) integriert hatte, leitete er einen neuen Trend ein. Während er diesen neuen Trend entwickelte, assimilierte und vermischte er funktional viele griechische kirchliche und traditionelle (auch als demotisch bekannte) Teile. Dieser Trend sollte die ideologischen (wie auch technischen) Grundlagen für die Entstehung der Griechischen Nationalen Musikschule einläuten und legen. Die besondere Beziehung der Franzosen zum Orient – eine Beziehung, deren Überreste sich auch in der außergewöhnlichen Neigung zum musikalischen Orientalismus finden, der die Musik des 19. Jahrhunderts kennzeichnet – war für Samaras ein Anlass zum Nachdenken und eine Quelle intellektueller Anregungen. Ich bin sicher, dass dieser eigentümliche Orientalismus in der französischen Musik eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Samaras‘ kreativen Anfängen spielte – d. h. die Grundlagen, auf denen der Komponist sein Klanguniversum aufbaute.

Spyridon Samaras´ „Mademoiselle de Belle-Isle“: Der Bariton Antonio Paoli sang den Richelieu in der Uraufführung von 1905 in Genua/ OBA

Da seine Psyche sowohl auf der Insel Korfu während der Blütezeit der Ionischen Musikschule als auch im postrevolutionären Athen (einer Zeit, in der sich in Griechenland eine romantisch-wissenschaftliche nationale Ideologie herauszubilden begann) geprägt wurde, bewahrte Samaras die Vorstellung des „Griechischen“ als das wichtigste – und vor allem existenzielle – Element in seinem Werk. In diesem Sinne erinnert Samaras an Komponisten wie Händel oder Meyerbeer, die sich eine Reihe von Elementen aus verschiedenen europäischen Musikschulen aneigneten und diese kreativ verarbeiteten, um so allmählich ihren eigenen persönlichen Stil zu entwickeln. Für mich ist das vorherrschende französische Element in den Werken von Samaras in seiner harmonischen Sprache zu finden. Die ausgefeilte und bemerkenswert persönliche Harmonik des Komponisten ist vielleicht der Hauptunterschied zwischen ihm und seinen italienischen Kollegen, mit denen er in ihrem eigenen Land konkurrierte, die er aber gleichzeitig als Basis für seine Karriere wählte. In seinen Werken finden wir eine Reihe innovativer Harmonien, selbst in denen, die er in seinen Anfängen komponierte. Doch selbst die kühnsten harmonischen Resonanzen, die wir in seinen früheren Opern finden, werden in seinen Werken eher dazu verwendet, seine harmonische Sprache „aufzupeppen“, als dass sie als Hauptbestandteil fungieren. Im Gegensatz dazu offenbart die innovative harmonische Sprache, die in „Rhea“ und „Tigra“ verwendet wird, einen Charakter, der durch verschiedene kühne Akzente bereichert wird, die dank ihrer systematischen Verwendung die funktionale Rolle der Definition von Samaras‘ reifem Stil übernehmen. Die Mischung dieser kühnen harmonischen Akzente mit einer Reihe von Kirchentonarten und einer Ganztonskala schafft oft die verführerische Atmosphäre eines umfassenderen musikalischen Orientalismus.

Auf diese Weise wird dieser orientalistische Stil nahtlos in die allgemeine Sprache integriert, ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt der Eindruck entsteht, dass in der Harmonie ein Fremdkörper existiert. In beiden Werken, die seine kompositorische Reife ausmachen, schafft Samaras musikalisch Kontraste zwischen Ost (dem Orient) und West (dem Okzident), die alle im Namen der dramatischen Wirkung stehen. In „Rhea“ wird der Kontrast zwischen Ost und West beispielsweise auf einer oberflächlichen Ebene durch die Wahl der (typisch) griechischen Charakternamen im Gegensatz zu den westlichen Namen symbolisiert. Auf der theatralischen Ebene scheinen die Charaktere durch die Wahl ihrer Kleidung visuell kontrastiert zu werden. Die tieferen dramatischen Kontraste zwischen Wahrnehmungen oder Ideologien werden uns durch den Einsatz von Musik präsentiert. Samarastakes nutzt diese Gelegenheit voll aus und überträgt dem Publikum die Rolle, an seinen kreativen Ansätzen und innersten Gedanken zum Hauptthema seiner Epoche teilzuhaben: dem griechischen musikalischen Ausdruck. In ähnlicher Weise wird in „Tigra“ der Kontrast zwischen Ost und West auf allgemeinere Weise dargestellt, da das Herkunftsland der Heldin in der gleichnamigen Oper nie eindeutig definiert wird.

Samaras: Olympische Hymne aus „Rhea“/ Wikipedia

In diesem Fall besteht einer der tieferen Zwecke der Verwendung von Musik nicht darin, sich nur auf die musikalische Skizzierung einer bestimmten Figur zu konzentrieren, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Vielmehr geht es darum, durch den Einsatz von Musik eine ferne und traumhafte Welt zu vermitteln: einen geliebten, aber für immer verlorenen Osten. Das rätselhafteste Element dieses undefinierbaren Ostens wird durch die Verwendung des typisch orthodoxen Hymnus mit dem Titel „Christos Anesti“ nachdrücklich hervorgehoben – wenn nicht sogar noch verstärkt. Die Verwendung dieser Hymne während des musikalischen und theatralischen Höhepunkts der Oper stellt eine morphologische Entdeckung dar, die durch ihre Positionierung im Zentrum des Aktes ein Gleichgewicht zwischen dem vorangehenden theatralisch bewegten Abschnitt voller Intensität und dem nachfolgenden statischen Abschnitt von geringerer Intensität und idyllischem Charakter, der die Oper abschließt, herstellt.

.

Ein interessantes Element, das sich durch die Entwicklung von Samaras‘ Schaffenskraft zieht, ist der Einfluss der französischen Musikschule auf die Orchestrierungsfähigkeiten des Komponisten. Seine solide, sichere und konservative Herangehensweise an das Komponieren in Kombination mit seiner Art, Instrumentalklänge zu verwenden und zu organisieren, spiegelt eine klassisch klingende Ästhetik sowie die italienisch klingenden Standards von Xindas und Stancampiano wider. Darüber hinaus können wir auch die theoretischen Konzepte griechischer Komponisten wie Matzaros und Katakouzinos in Samaras‘ Werk erkennen. Dies deutet darauf hin, dass all diese Komponisten während der Studienzeit des jungen korfiotischen Komponisten am Athener Konservatorium eine führende Position in der Theorie und Praxis innehatten. Gleichzeitig scheint die praktische Erfahrung, die Samaras als Geiger durch die Teilnahme an verschiedenen Athener Orchestern in dieser Zeit sammelte, seine instrumentale Denkweise nicht (zumindest nicht in einem definitiven Sinne) bereichert zu haben.

Die Gründe dafür sind zum einen das begrenzte Repertoire dieser Orchester und zum anderen das fragwürdige Niveau ihrer professionellen Musikstandards. Ich glaube daher, dass sein unmittelbarer Kontakt mit der Französischen Musikschule und ihrem Orchestrierungsstil ebenfalls ein Schlüsselfaktor für die endgültige Gestaltung seines persönlichen Klanguniversums war. Ich denke, dass ein Hinweis auf die Art der Beziehung, die Komponisten zu Wagner haben – und mehr noch für Opernkomponisten aus Samaras‘ Zeit –, eine unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis des wagnerschen Einflusses auf Samaras‘ eigenes kreatives Schaffen ist. Auf allgemeiner Ebene lässt sich dieser Einfluss in dem Kontakt erkennen, den der Komponist mit den vorherrschenden postwagnerischen Musik- und Theaterkonzepten hatte, in die er sich nach und nach und auf natürliche Weise vertiefte. Ein Beweis dafür ist die Verwendung des Leitmotivs und sein allmählicher Widerstand gegen die Verwendung von Strukturformen, die als autonom und nicht voneinander abhängig definiert sind (wie Arien und verschiedene phonetische Ensembles). Auch die erweiterte Bedeutung, die der Rolle und Größe eines Orchesters beigemessen wird, ist ein Beweis dafür. Es scheint jedoch, dass Wagner-Konzepte, die bereits einer „Filterung“ durch den französischen Geist unterzogen wurden (dem sie als Konzepte auch viel verdanken), Samaras und seine Arbeit nur auf einer sekundären Ebene beeinflussten, wenn es um spezifischere Elemente ging (wie die Erweiterung des harmonischen theoretischen Denkens sowie die Art der Orchestrierung).

Die Gründe dafür sind zum einen das begrenzte Repertoire dieser Orchester und zum anderen das fragwürdige Niveau ihrer professionellen Musikstandards. Ich glaube daher, dass sein unmittelbarer Kontakt mit der Französischen Musikschule und ihrem Orchestrierungsstil ebenfalls ein Schlüsselfaktor für die endgültige Gestaltung seines persönlichen Klanguniversums war. Ich denke, dass ein Hinweis auf die Art der Beziehung, die Komponisten zu Wagner haben – und mehr noch für Opernkomponisten aus Samaras‘ Zeit –, eine unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis des wagnerschen Einflusses auf Samaras‘ eigenes kreatives Schaffen ist. Auf allgemeiner Ebene lässt sich dieser Einfluss in dem Kontakt erkennen, den der Komponist mit den vorherrschenden postwagnerischen Musik- und Theaterkonzepten hatte, in die er sich nach und nach und auf natürliche Weise vertiefte. Ein Beweis dafür ist die Verwendung des Leitmotivs und sein allmählicher Widerstand gegen die Verwendung von Strukturformen, die als autonom und nicht voneinander abhängig definiert sind (wie Arien und verschiedene phonetische Ensembles). Auch die erweiterte Bedeutung, die der Rolle und Größe eines Orchesters beigemessen wird, ist ein Beweis dafür. Es scheint jedoch, dass Wagner-Konzepte, die bereits einer „Filterung“ durch den französischen Geist unterzogen wurden (dem sie als Konzepte auch viel verdanken), Samaras und seine Arbeit nur auf einer sekundären Ebene beeinflussten, wenn es um spezifischere Elemente ging (wie die Erweiterung des harmonischen theoretischen Denkens sowie die Art der Orchestrierung).

Samaras´ „Rhea“: Dimitria Theodossiou sang die Titelpartie in Athen 2004/filmora

Durch die Wahl des französischen musikalischen Weges macht sich der korfiotische Komponist die massive Anziehungskraft zu eigen, die in der wagnerianischen mythischen Figur der Einheit liegt, die darin besteht, klar definierte musikalische Parameter (wie Harmonie und Orchestrierung) auf die Logik eines ganzheitlichen dramatischen Konstrukts anzuwenden. In Übereinstimmung mit dem französischen Metrum ist diese Umarmung offensichtlich, aber qualitativ und niemals quantitativ. Diese metrische Umarmung beinhaltet auch eine kritische Haltung gegenüber dem Wagnerismus, zu einer Zeit, als allgemeine Reaktionen, die hauptsächlich aus Südeuropa kamen, auch neue ästhetische und künstlerische Bewegungen hervorriefen – die bekannteste davon war die Verismo-Bewegung.

Die Anziehungskraft, die von der Subtilität des französischen harmonischen theoretischen Denkens sowie von seinem delikaten Orchestrierungsstil in einer Zeit intensiver (und vielfältiger) Umwälzungen am europäischen Musikhorizont ausging, stellte für Samaras und seine hauptsächlich melodische Natur auch die „Gefahr“ dar, dass er genau diese Natur von sich ablehnen könnte. Sein Instinkt und seine italienische Erfahrung bewahrten ihn jedoch vor dieser „Gefahr“. In einem Interview, das er um 1910 einer Athener Zeitung gab (d. h. während der Kompositionsjahre von „Tigra“), stellte Samaras die Bedeutung der Melodie, wie sie von der zeitgenössischen französischen Musikschule vertreten wurde, nachdrücklich in Frage, indem er seine Ablehnung gegenüber dieser Art von ästhetischer Richtung betonte.

.

Spyridon Samaras´“Mademoiselle de Belle-Isle“/ Szene der Aufführung in Athen 1997 mit Martha Araois und Angelos Simos/ youtube

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Orchestrierung von „Tigra“ eingehen. Ich denke, dass die oben genannten Punkte die Affinität zwischen „Rhea“ und „Tigra“ verdeutlichen. Aufgrund dieser Affinität kam ich auf die Idee, mich bei der Orchestrierung von „Tigra“ auf die Orchestrierungskonzepte zu stützen, die in „Rheas“ Partitur allgegenwärtig sind, und dann auch Werke wie „Epinikia“, „Mademoiselle de Belle-isle“, „La biondinetta“ und „Kritikopoula“ als zusätzliche Inspiration zu berücksichtigen. Die von mir angewandte Instrumentenverteilung war die, die in „Rhea“ zu finden ist. Dabei habe ich mich eng an Samaras‘ Beispiel gehalten, mit einer Ausnahme. Ich habe mich entschieden, ein Kontrafagott speziell in der Prozessionsszene einzusetzen, während ich es aus Gründen der instrumentalen Ökonomie auch durchgehend verwendet habe. Soweit ich weiß, handelt es sich dabei um ein Instrument, das Samaras nie verwendet hat. Ein weiterer subtiler Unterschied zwischen meinem und Samaras‘ instrumentellem Ansatz (den er auch mit anderen Musikern seiner Zeit, insbesondere in Italien, teilte) bestand darin, dass ich die schnellen Übergänge bei den Ventil-Posaunen vermied. Wie wir aus „Rhea“ und der in „Lionella“ verwendeten Ungarischen Rhapsodie schließen können, scheint Samaras es vorgezogen zu haben, dass die Posaune mit Klappen gespielt wird.

Der Autor: der Dirigent und Pionier der griechischen Musik, Byron Fidetzis/Lyra

Um das Schlüsselproblem im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen den Gesangs- und Instrumentalstimmen anzugehen, habe ich mich wieder so eng wie möglich an Samaras‘ Ansatz gehalten. Ich habe die Gesangsstimmen daher ohne instrumentale Unterstützung für sich allein stehen lassen. Ich habe dies so gehandhabt, es sei denn, die Dichte des Stücks erforderte das Gegenteil, um die Klangbalance zu erhalten. Darüber hinaus habe ich diese Strategie sowohl für die Gesangsparts der Protagonisten als auch für den Chor befolgt. Gemäß den kurzen Partituren habe ich es bewusst vermieden, die Pause der Chorstimmen während des Höhepunkts der Oper, wenn „Christos Anesti“ einsetzt, aus zwei Hauptgründen auszufüllen. 1) Obwohl der Komponist die Zeilen der betreffenden Metren vorgibt, lässt er sie dann leer, was meiner Meinung nach keineswegs zufällig war. 2) Ich glaube, dass Samaras das Geschehen auf der Bühne musikalisch (und in gewisser Weise rätselhaft) kommentieren wollte, indem er eine bekannte Hymne verwendete, ohne jedoch einen ihrer Texte zu verwenden.

Teile in den Partituren, die ich als Fehler erachtete, wurden korrigiert und in den beigefügten Anmerkungen des Herausgebers/Orchestrators ausführlich erläutert. Diese Fehler scheinen entweder aufgrund von Eile oder sogar aufgrund einer schlechten Handschrift entstanden zu sein, die das Löschen und die umfassende Korrektur von Fehlern erforderlich machte. Es liegt an zukünftigen Lesern – Interpreten von Samaras‘ Manuskript –, meine Entscheidungen zu überprüfen und weitere notwendige Überarbeitungen vorzunehmen. Byron Fidetzis/ DeepL/G. H. (Abbildung oben: Odalisque mauresque, Georges Bretegnier, 1863 – 1892)/ Wikipedia commons. Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge in der Reihe Die vergessene Oper findet sich auf dieser Serie hier.)

Wann und wie haben Sie zum ersten Mal die Kompositionen Ihres Urgroßvaters Willy Heinz Müller entdeckt?

Wann und wie haben Sie zum ersten Mal die Kompositionen Ihres Urgroßvaters Willy Heinz Müller entdeckt?

Wie hat dieses Projekt Ihre Sichtweise auf Ihre eigene künstlerische Arbeit und Ihren musikalischen Weg beeinflusst?

Wie hat dieses Projekt Ihre Sichtweise auf Ihre eigene künstlerische Arbeit und Ihren musikalischen Weg beeinflusst? Warum sind Ihnen die Lieder Ihres Urgroßvaters so wichtig, und was möchten Sie mit deren Aufführung erreichen?

Warum sind Ihnen die Lieder Ihres Urgroßvaters so wichtig, und was möchten Sie mit deren Aufführung erreichen?  Sehen Sie musikalische oder thematische Einflüsse Ihres Urgroßvaters in Ihrer eigenen Arbeit?

Sehen Sie musikalische oder thematische Einflüsse Ihres Urgroßvaters in Ihrer eigenen Arbeit? Wie haben Sie die Werke der Zeitgenossen ausgewählt, die auf der CD zu hören sind?

Wie haben Sie die Werke der Zeitgenossen ausgewählt, die auf der CD zu hören sind?

Für die heroischen Gesänge auf Texte von

Für die heroischen Gesänge auf Texte von

Die verstorbene Nena Michelaki war eine liebenswürdige Persönlichkeit des alten Athener Bürgertums.

Die verstorbene Nena Michelaki war eine liebenswürdige Persönlichkeit des alten Athener Bürgertums.

Die Gründe dafür sind zum einen das begrenzte Repertoire dieser Orchester und zum anderen das fragwürdige Niveau ihrer professionellen Musikstandards

Die Gründe dafür sind zum einen das begrenzte Repertoire dieser Orchester und zum anderen das fragwürdige Niveau ihrer professionellen Musikstandards

Die

Die

Dazu ein kleiner Überblick über Vohandenes

Dazu ein kleiner Überblick über Vohandenes

Unter Sammlern kursiert ein bemerkenswertes Dokument von

Unter Sammlern kursiert ein bemerkenswertes Dokument von