.

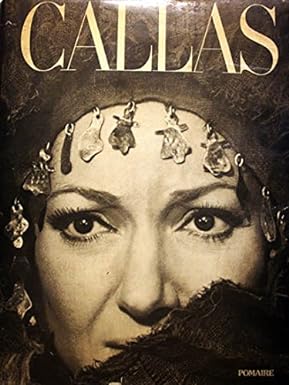

Und noch mehr Bücher über sie. Hatten wir nicht gerade beteuert, dass über Maria Callas, die Vielbesprochene und Vielausgebeutete, alles gesagt ist? Offenbar nicht, denn allein in diesem, ihrem 100sten Geburtsjahr erschienen erwartungsgemäß mindesten vier neue Bücher, die – so unsere Korrespondenten – von herausragend bis mehr als lässlich zu lesen sind. Diese nachstehend.

.

Aber die eigentlichen Schätze finden sich – so meine Meinung – doch bei den Älteren, in der Vergangenheit. Nichts geht für mich über John Ardoins profunde und ungeschlagene Biographie (Maria Callas und ihr Vermächtnis; deutsch mit Verspätung bei Noack-Hübner 1979; ISBN-13 :-978-3884530146) mit seinen immer noch gültigen Einschätzungen, inzwischen auch als Hörbuch (Callas: The Voice the Story; Highbridge & Co, 1997) – für mich das Ultimative über die Sängerin Callas. Als Hörbuch ebenfalls verfügbar (Maria Callas in her own words (Highbridge Audio 1997; SBN-13 –978-1565112292). Ebenfalls von Ardoin The Callas Legacy (Scribner 1977; ISBN ISBN-13 : 978-0684152974). Gefolgt von dem Bild-/Biographie-Band Callas von John Ardoin und Gerald Fitzgerald (Thames & Hudson Ltd; 1. Edition, 1974). Auch die Biographie von Nadia Stancioff (Maria Callas Remembered; Da Capo Press Edition/ April 2000; ISBN-13 : 978-0306809675), der langjährigen loyalen Freundin und Begleiterin, hat vieles für sich und keine Kolportagen wie nachstehendes Werk von Eva Gesine Bauer. Die beiden wunderbaren, in der alten Edition sehr großformatigen Bildbände von Schirmer & Mosel sind im optischen Bereich unerreicht (ah, die wunderbaren Scala-Fotos!!!). Auch Callas at Juilliard: The Masterclasses von John Ardon (Amadeus Press 2002; ISBN 0815412282) sagt vieles, auch Kritisches über ihren gegenstandlosen Versuch zu unterrichten. Die Biographie von Stelios Galliopoulos (Maria Callas: Sacred Monster; Forth Estate Press 1988; deutsch bei S. Fischer 2002; ISBN-13 : 978-3100244130) bringt viele Details und gehört zu meinen immer wieder aufgesuchten Standardwerken.

Aber die eigentlichen Schätze finden sich – so meine Meinung – doch bei den Älteren, in der Vergangenheit. Nichts geht für mich über John Ardoins profunde und ungeschlagene Biographie (Maria Callas und ihr Vermächtnis; deutsch mit Verspätung bei Noack-Hübner 1979; ISBN-13 :-978-3884530146) mit seinen immer noch gültigen Einschätzungen, inzwischen auch als Hörbuch (Callas: The Voice the Story; Highbridge & Co, 1997) – für mich das Ultimative über die Sängerin Callas. Als Hörbuch ebenfalls verfügbar (Maria Callas in her own words (Highbridge Audio 1997; SBN-13 –978-1565112292). Ebenfalls von Ardoin The Callas Legacy (Scribner 1977; ISBN ISBN-13 : 978-0684152974). Gefolgt von dem Bild-/Biographie-Band Callas von John Ardoin und Gerald Fitzgerald (Thames & Hudson Ltd; 1. Edition, 1974). Auch die Biographie von Nadia Stancioff (Maria Callas Remembered; Da Capo Press Edition/ April 2000; ISBN-13 : 978-0306809675), der langjährigen loyalen Freundin und Begleiterin, hat vieles für sich und keine Kolportagen wie nachstehendes Werk von Eva Gesine Bauer. Die beiden wunderbaren, in der alten Edition sehr großformatigen Bildbände von Schirmer & Mosel sind im optischen Bereich unerreicht (ah, die wunderbaren Scala-Fotos!!!). Auch Callas at Juilliard: The Masterclasses von John Ardon (Amadeus Press 2002; ISBN 0815412282) sagt vieles, auch Kritisches über ihren gegenstandlosen Versuch zu unterrichten. Die Biographie von Stelios Galliopoulos (Maria Callas: Sacred Monster; Forth Estate Press 1988; deutsch bei S. Fischer 2002; ISBN-13 : 978-3100244130) bringt viele Details und gehört zu meinen immer wieder aufgesuchten Standardwerken.

Jürgen Kestings – im deutschen Lesebereich als ultimativ geltendes Buch über die Callas ist mir zu akademisch und nicht sinnlich genug, eher ein Bericht von der Intensivstation, aber dies und seine Radio-Dauersendung über die Künstlerin haben sich einen festen Platz im deutschen Fanbewusstsein erobert (inzwischen als Taschenbuch bei List ISBN-13 : 978-354860260).

Absolut nicht zu vergessen ist The Unknown Callas: The Greek Years von Nicholas Petsalis-Diomidis (Hal Leonard Corporation; Illustrated Edition, neu herausgegeben 2001; ISBN-13 – 978-3100244130). Dies ist ein besonders spannendes Buch über die Callas, weil die zum Teil beklemmend zu lesenden Details über die italienische und schlimmer noch deutsche Besatzung Athens mehr als deutlich geschildert wird. Hunger-Leichen lagen in den Straßen, und die deutschen Besetzer schossen bei der geringsten Gelegenheit (danach kam der Widerstand und schoss ebenfalls) – kein Ruhmesblatt für uns hier. Die Callas und ihre Mutter sowie Schwester hatten jeweils italienische und dann deutsche Liebhaber, die sie vor dem Schlimmsten schützten. Und sie studierte Tiefland und Leonore mit ihrem Freund ein. Das reich illustrierte Buch, voll mit Zeitzeugen-Aussagen (Mireille Flery, Zoe Vlachopoulou, Constantin Stellakis)

Absolut nicht zu vergessen ist The Unknown Callas: The Greek Years von Nicholas Petsalis-Diomidis (Hal Leonard Corporation; Illustrated Edition, neu herausgegeben 2001; ISBN-13 – 978-3100244130). Dies ist ein besonders spannendes Buch über die Callas, weil die zum Teil beklemmend zu lesenden Details über die italienische und schlimmer noch deutsche Besatzung Athens mehr als deutlich geschildert wird. Hunger-Leichen lagen in den Straßen, und die deutschen Besetzer schossen bei der geringsten Gelegenheit (danach kam der Widerstand und schoss ebenfalls) – kein Ruhmesblatt für uns hier. Die Callas und ihre Mutter sowie Schwester hatten jeweils italienische und dann deutsche Liebhaber, die sie vor dem Schlimmsten schützten. Und sie studierte Tiefland und Leonore mit ihrem Freund ein. Das reich illustrierte Buch, voll mit Zeitzeugen-Aussagen (Mireille Flery, Zoe Vlachopoulou, Constantin Stellakis)

und hervorragend recherchiert, ist absolut habens- und lesenswert. Und ein Exkurs in deutsch-griechischer Geschichte.

Aber ganz eigentlich und ungeschlagen ist der auf seine Weise bewegende Film Maria über Callas (Regie: Tom Volf, Studiocanal 2021) mit sensationellen und bislang unbekannten Live-Rollen-Aufnahmen.

Natürlich gibt es noch unendlich viele Bücher über die Seelige. Mein Freund Sergio Segalini hatte ein gutes, schmales verfasst und Attila Csampais inzwischen zum beklagenswerten Taschenbuch mutierte Bild-Biographe erwähnt Rolf Fath, und dazu nun. G. H.

.

.

Arnold Jacobshagen: „Maria Callas. Kunst und Mythos“: La Divina wird sie genannt, „Die Göttliche“. Sie galt als „Primadonna assoluta“ und war schon zu Lebzeiten ein Mythos. Maria Callas war eine hollywoodreife Diva, deren glamouröse Erscheinung, deren gesellschaftliche Skandale und deren künstlerischen Erfolge Publikum und Presse (nicht nur die Regenbogenpresse) auf der ganzen Welt in Atem hielten. Maria Callas ist schon zu Lebzeiten ein Mythos geworden.

Arnold Jacobshagen: „Maria Callas. Kunst und Mythos“: La Divina wird sie genannt, „Die Göttliche“. Sie galt als „Primadonna assoluta“ und war schon zu Lebzeiten ein Mythos. Maria Callas war eine hollywoodreife Diva, deren glamouröse Erscheinung, deren gesellschaftliche Skandale und deren künstlerischen Erfolge Publikum und Presse (nicht nur die Regenbogenpresse) auf der ganzen Welt in Atem hielten. Maria Callas ist schon zu Lebzeiten ein Mythos geworden.

Jürgen Kesting, einer der führenden Callas-Biographen (Maria Callas 1990) schreibt in seinem Geleitwort zu Helge Klausers vorzüglichem Callas-Buch („Maria Callas. Eine Chronik“) zurecht: „Die meisten Versuche, ,,the woman behind the legend“ zu finden, sind nicht über eine Kehrichtsammlung von Fakten und Fakes hinausgekommen“.

Wie sagte John F. Kennedy: „Der Mythos ist der große Feind der Wahrheit.“ Indeed: „Mythos Maria Callas: Uber keine zweite Musikerpersönlichkeit der letzten einhundert Jahre wurden so viele Bücher in so vielen unterschiedlichen Sprachen geschrieben. Neben den einschlägigen Biographien füllen auch viele Romane, Novellen und sogar Theaterstücke die Regale. Weder Caruso noch Karajan, weder Elvis noch Madonna können es in publizistischer Hinsicht mit ihr aufnehmen. Sie ist die absolute Primadonna in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts.“ So schreibt der renommierte Musikwissenschaftler Arnold Jacobshagen in seinem Callas-Buch.

Er unterscheidet in seinem Buch zwischen „Kunst und Mythos“ der Maria Callas und nimmt das sängerische Jahrhundertphänomen einmal mit wissenschaftlicher Präzision genauer unter die Lupe genommen. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit, und nicht eingetrübt durch irgendwelche Emotionen trennt er zwischen Leben, Kunst und Mythos, Callas heute und Callas morgen, stellt ihre wichtigen biografischen Stationen (New York, Athen, Italien und den Rest der Opernwelt) dar, beschreibt präzise ihre Stimme, ihre Interpretationen und Aufnahmen, schließlich sortiert er noch die unterschiedlichen Aspekte des Mythos: Liebe, Märchen, Diva, Medien und Opfer. Jacobshagen zieht eine Summe, er bilanziert und stellt fest:

„Allzu bereitwillig wurden in der Vergangenheit tradierte Fehlurteile und Gerüchte über die Sängerin fortgeschrieben und aufgebauscht. In vielen Fällen eröffnet ein quellenkritischer, musik- und geschichtswissenschaftlicher Blick andere Perspektiven. Die immense Überlieferung macht zugleich eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem facettenreichen Callas-Mythos unumgänglich. In seiner eigentümlichen Formulierungskraft hat Günter Grass einmal beklagt, dass in der postmodernen Gesellschaft ‚jeder Scheißhaufen ein Mythos genannt‘ werde. Für unser Thema ließe sich in Anlehnung an diese Metapher die konsequente Entsorgung abwegiger Callas-Fabeln fordern. Neue Untersuchungen und Forschungsansitze aus den Kultur-, Musik- und Medienwissenschaften, der Psychologie und Soziologie, der Staranalyse, den Celebrity Studies und der Fanforschung tragen zur Erhellung vieler Fragen bei. Noch wichtiger als die Klärung biographischer Details und Legenden bleibt die Würdigung ihrer einzigartigen künstlerischen Leistungen.“

Jacobshagen löst diesen Anspruch faszinierend und respektgebietend ein und kommt zu dem Schluss: „Die herausragende Sängerin des 20. Jahrhunderts war Maria Callas nicht wegen der Schönheit, sondern wegen der Expressivität und Unverwechselbarkeit ihrer Stimme. … Ingeborg Bachmann schrieb über Callas, sie habe mit ihrem Gesang ‚auf der Rasierklinge gelebt’. Erst durch sie, so scheint es, wurde auch der Operngesang zu einer existentiellen Erfahrung.“ Und er betont zurecht, dass „der künstlerische Einfluss von Maria Callas auf die Musik und das Musikleben der Gegenwart“ nach wie vor immens sei.

Über die Stimme der am 2. Dezember 1923 geborenen Maria Callas gehen die Meinungen weit auseinander. Eigentlich hatte sie drei Stimmen. Die drei Register – eine herb-getönte, dramatische Bruststimme, eine dunkel timbrierte, fast animalische, dämonische Mittellage und eine brillante Höhe bis zum dreigestrichenen Es waren je für sich beeindruckend, wenn auch nicht restlos ausgeglichen. Aber mit ihrer vielschichtigen Stimme konnte sie eine irritierende und oftmals schockierende Vielfalt von Klängen und Stimmfarben erzeugen und damit Seelisches zum Klingen bringen wie nur wenige andere Sängerinnen.

Tatsächlich war die Bedingungslosigkeit, die Intensität, die Ernsthaftigkeit und Kompromisslosigkeit ihres Singens, aber auch die ihres schauspielerischen Instinkts, und ihrer perfekten Beherrschung der Rolle der Primadonna hat das Publikum, trotz ihrer stimmlichen Anfechtbarkeit, schlichtweg hingerissen und überwältigt, denn sie hat mit ganzer Seele gesungen. Das war das Geheimnis der Callas. Das, was die Italiener „Canto espressivo“ nennen.

Sie hat die Sehnsüchte und Bedürfnisse des Publikums erfüllt, und sie hat den von ihr dargestellten Figuren der Vergangenheit eine Stimme unserer modernen Zeit gegeben. Vor allem den Belcantopartien, die sie fürs 20. Jahrhundert wieder entdeckt hat.

Die Karriere der Callas war vergleichsweise kurz. Nur 15 Jahre stand sie erfolgreich auf der Bühne. Sie hat sich durch ihren schonungslosen Einsatz regelrecht verbrannt. Singen war für sie mehr als Beruf und Big Business, auch wenn sie der teuerste Opernstar ihrer Zeit war. Maria Callas hat sich mit den Figuren, die sie darstellte, total identifiziert. Sie war ungewöhnlich fleißig. Sie hatte ein sehr breites Repertoire. Sie sang italienisches Fach, Französisches Fach, sie sang Wagner, Belcanto, Rossini und Spontini. Sie hatte das Leben lieben gelernt, daher hatte sie Raubbau an ihrer Stimme betrieben. Die Begegnung mit dem glamourösen Milliardär Onassis, durch die sie zur berühmtesten Frau der Welt wurde, hat ihr schließlich das Genick gebrochen, seelisch wie stimmlich. Ihr erster Mann, Meneghini, war nichts als Vaterersatz und ein skrupelloser Manager gewesen. Onassis war ihre große Liebe. Onassis versprach Maria Callas die Heirat. Sie wollte endlich ein ganz „normales“ Leben als Frau führen. Doch dann hat Onassis schließlich das Interesse an Maria Callas verloren und heiratete die ehemalige First Lady der USA, Jacqueline Kennedy. Darüber kam Maria Callas nicht hinweg. Sie war eine gebrochene Frau. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr. Das war ihr Ende. Darüber berichtet die Yellow Press genüsslich. Es war der Bodensatz, aus dem sich die Callas-Mythen und Legenden speisten und speisen, bis heute. Daran beteiligt sich Jacobshagen erfreulicherweise nicht.

Jacobshagen versteht es, diese durch Boulevardpresse, Klatsch und Sensationsgier verzerrte Sicht auf die Sängerin Maria Callas wieder auf den Boden der Tatsachen zu stellen und einzuordnen.

Die Callas, so Jacobshagen, sei ihrer Zeit weit voraus gewesen. „Sie leitete eine Repertoirewende des musikalischen Theaters und einen Paradigmenwechsel der Gesangsästhetik ein, den man als ‚Belcanto turn‘ bezeichnen könnte. Diese Wende ist heute noch längst nicht Geschichte. Im Gegenteil: Sie ist aktueller denn je.“

Last but not least: Jacobshagen nennt Zahlen und Fakten des bis heute andauernden Medienrummels, der Mythisierung und der Vermarktung der Callas dreht. Sorgfältige Anmerkungen, Literaturverzeichnis und Register verstehen sich bei Jacobshagen von selbst. Er hat den Überblick über die vielseitige Auseinandersetzung mit dem Phänomen Callas behalten und eindrucksvoll eine Summe gezogen (Arnold Jacobshagen: „Maria Callas. Kunst und Mythos“ Reclam 366 S.) Dieter David Scholz..

.

Sonderausgabe von Attila Csampais Callas: Eine solche Gewichtsabnahme um mehr als 20% hätte der Diva gefallen. Äußerlich abgespeckt vom coffee table book zum immer noch großformatigen, aber handlicheren Buch hat die Hommage, die rechtzeitig zum 100. Geburtstag der Callas am 2. Dezember wieder aufgelegt wurde, nichts von ihrer gediegenen Machart und Schönheit verloren, für die der Schirmer/Mosel Verlag steht („Callas – Gesichter eines Mediums“. 248 Seiten, 165 Duotone-Tafeln, 4 Farbtafeln; ISBN-13 : 978-3829609821). Unverändert blickt sie uns auf Cecil Beatons Halbporträt aus dem Jahr 1956 im schwarzen Pullover und den das Gesicht einrahmenden aufgestützten Armen entgegen. Eine Sphinx. Ganz klar. Die Rätsel werden auch durch diese Sonderausgabe des erstmals 1993 erschienen Buches nicht gelöst, mit dem Attila Csampai seinerzeit den angelsächsischen Publikationen mit einer deutschen Veröffentlichung entgegentrat. Entsprechend des Untertitels „Gesichter eines Mediums“ zeigt der nahezu unverändert übertragene Band, der wieder durch Ingeborg Bachmanns „Hommage à Maria Callas“ eingeleitet wird („Es ist schwer oder sehr leicht, Größe anzuerkennen“), worauf Csampais Liebeserklärung-Essay „Augenblicke der Ewigkeit“ folgt, die vielen Gesichter der Callas privat und ihren Bühnenrollen, angefangen von den Familienbildern und Fotos mit Freunden in Griechenland über die ersten Proben und Auftritte, die zunehmend in Schönheit schwelgenden kunstvollen Rollenporträts bis zu den letzten Bühnenauftritten und dem wehmütigen Blick, mit dem sie aus ihrer Pariser Wohnung auf die Avenue Mandel schaut. Der Unterschied gegenüber der ursprünglichen Ausgabe findet sich im sog. Anhang, der auf die dreizehn Seiten mit der wertvolle Auflistung der Bühnenauftritte verzichtet und die aus unzähligen Live- und Studioaufnahmen bestehende und heute sicherlich überholte Diskographie, die Dieter Fuoss auf acht Seiten erstellt hatte, durch einen Hinweis auf die Warner Classics Gesamtedition der Callas-Audioaufnahmen (2014/2017) ersetzt, die ihrerseits inzwischen von einer noch umfangreicheren Studio-Edition „La Divina – Maria Callas in all her roles“ abgelöst wurde. Rolf Fath.

Sonderausgabe von Attila Csampais Callas: Eine solche Gewichtsabnahme um mehr als 20% hätte der Diva gefallen. Äußerlich abgespeckt vom coffee table book zum immer noch großformatigen, aber handlicheren Buch hat die Hommage, die rechtzeitig zum 100. Geburtstag der Callas am 2. Dezember wieder aufgelegt wurde, nichts von ihrer gediegenen Machart und Schönheit verloren, für die der Schirmer/Mosel Verlag steht („Callas – Gesichter eines Mediums“. 248 Seiten, 165 Duotone-Tafeln, 4 Farbtafeln; ISBN-13 : 978-3829609821). Unverändert blickt sie uns auf Cecil Beatons Halbporträt aus dem Jahr 1956 im schwarzen Pullover und den das Gesicht einrahmenden aufgestützten Armen entgegen. Eine Sphinx. Ganz klar. Die Rätsel werden auch durch diese Sonderausgabe des erstmals 1993 erschienen Buches nicht gelöst, mit dem Attila Csampai seinerzeit den angelsächsischen Publikationen mit einer deutschen Veröffentlichung entgegentrat. Entsprechend des Untertitels „Gesichter eines Mediums“ zeigt der nahezu unverändert übertragene Band, der wieder durch Ingeborg Bachmanns „Hommage à Maria Callas“ eingeleitet wird („Es ist schwer oder sehr leicht, Größe anzuerkennen“), worauf Csampais Liebeserklärung-Essay „Augenblicke der Ewigkeit“ folgt, die vielen Gesichter der Callas privat und ihren Bühnenrollen, angefangen von den Familienbildern und Fotos mit Freunden in Griechenland über die ersten Proben und Auftritte, die zunehmend in Schönheit schwelgenden kunstvollen Rollenporträts bis zu den letzten Bühnenauftritten und dem wehmütigen Blick, mit dem sie aus ihrer Pariser Wohnung auf die Avenue Mandel schaut. Der Unterschied gegenüber der ursprünglichen Ausgabe findet sich im sog. Anhang, der auf die dreizehn Seiten mit der wertvolle Auflistung der Bühnenauftritte verzichtet und die aus unzähligen Live- und Studioaufnahmen bestehende und heute sicherlich überholte Diskographie, die Dieter Fuoss auf acht Seiten erstellt hatte, durch einen Hinweis auf die Warner Classics Gesamtedition der Callas-Audioaufnahmen (2014/2017) ersetzt, die ihrerseits inzwischen von einer noch umfangreicheren Studio-Edition „La Divina – Maria Callas in all her roles“ abgelöst wurde. Rolf Fath.

,

,

Helge Klausener: Maria Callas. Eine Chronik: Tag für Tag – Jahr für Jahr. La Divina wird sie genannt, „Die Göttliche“. Sie galt als „Primadonna assoluta“. Sie war zu Lebzeiten schon ein Mythos und sie war eine hollywoodreife Diva, deren glamouröse Erscheinung, deren gesellschaftliche Skandale und deren künstlerischen Erfolge Publikum und Presse auf der ganzen Welt in Atem hielten.

Helge Klausener: Maria Callas. Eine Chronik: Tag für Tag – Jahr für Jahr. La Divina wird sie genannt, „Die Göttliche“. Sie galt als „Primadonna assoluta“. Sie war zu Lebzeiten schon ein Mythos und sie war eine hollywoodreife Diva, deren glamouröse Erscheinung, deren gesellschaftliche Skandale und deren künstlerischen Erfolge Publikum und Presse auf der ganzen Welt in Atem hielten.

Ihr Leben rieb sich zwischen den Polen Kunst und Liebe auf. Ihre filmreife und romanhafte Vita ist eine bewegende Geschichte von Triumphen, Exzessen und Tragödien. Auch 100 Jahre nach ihrer Geburt am 2. Dezember 1923 bleibt Maria Callas eine der größten Opern-Diven schlechthin.

Maria Callas fasziniert nach wie vor als überragende Künstlerin, aber auch als Stilikone und mit ihrer Persönlichkeit. Dramatischer Gestus und musikalische Authentizität sind die unverwechselbaren Merkmale ihrer Interpretationen. Ebenso einzigartig ist der außergewöhnliche Tonumfang ihrer Stimme, ihr einzigartiges Timbre ist berührend. All dies verbindet sich zu einer Aura, mit der Maria Callas viele Protagonistinnen der Oper verkörperte und sie zum Inbegriff der Primadonna wurde.

Über die Stimme der Callas gehen die Meinungen weit auseinander. Eigentlich hatte sie drei Stimmen. Die drei Register – eine herb-getönte, dramatische Bruststimme, eine dunkel timbrierte, fast animalische, dämonische Mittellage und eine brillante Höhe bis zum dreigestrichenen Es – waren je für sich beeindruckend, wenn auch nicht restlos ausgeglichen. Aber mit ihrer vielschichtigen Stimme konnte sie eine irritierende und oftmals schockierende Vielfalt von Klängen und Stimmfarben erzeugen und damit Seelisches zum Klingen bringen wie nur wenige andere Sängerinnen.

Die Karriere der Callas war vergleichsweise kurz. Nur 15 Jahre stand sie erfolgreich auf der Bühne. Sie hat sich durch ihren schonungslosen Einsatz regelrecht verbrannt. Singen war für sie mehr als Beruf und Big Business, auch wenn sie der teuerste Opernstar ihrer Zeit war. Maria Callas hat sich mit den Figuren, die sie darstellte, total identifiziert. Und sie hat sich nicht geschont. Sie war ungewöhnlich fleißig. Sie hatte ein sehr breites Repertoire. Sie sang italienisches Fach, Französisches Fach, sie sang Wagner, Belcanto, Rossini und Spontini. Sie hatte Raubbau an ihrer Stimme betrieben. Die Begegnung mit dem Milliardär Onassis, durch die sie zur berühmtesten Frau der Welt wurde, hat ihr schließlich das Genick gebrochen, seelisch wie stimmlich. Ihr erster Mann, Meneghini, war nichts als Vaterersatz und ein skrupelloser Manager gewesen. Onassis war ihre große Liebe. Onassis versprach Maria Callas die Heirat. Sie wollte endlich ein ganz normales Leben als Frau führen. Doch dann hat Onassis schließlich das Interesse an Maria Callas verloren und heiratete die ehemalige First Lady der USA, Jacqueline Kennedy. Darüber kam Maria Callas nicht hinweg. Sie war eine gebrochene Frau. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr.

Die Karriere der Callas war vergleichsweise kurz. Nur 15 Jahre stand sie erfolgreich auf der Bühne. Sie hat sich durch ihren schonungslosen Einsatz regelrecht verbrannt. Singen war für sie mehr als Beruf und Big Business, auch wenn sie der teuerste Opernstar ihrer Zeit war. Maria Callas hat sich mit den Figuren, die sie darstellte, total identifiziert. Und sie hat sich nicht geschont. Sie war ungewöhnlich fleißig. Sie hatte ein sehr breites Repertoire. Sie sang italienisches Fach, Französisches Fach, sie sang Wagner, Belcanto, Rossini und Spontini. Sie hatte Raubbau an ihrer Stimme betrieben. Die Begegnung mit dem Milliardär Onassis, durch die sie zur berühmtesten Frau der Welt wurde, hat ihr schließlich das Genick gebrochen, seelisch wie stimmlich. Ihr erster Mann, Meneghini, war nichts als Vaterersatz und ein skrupelloser Manager gewesen. Onassis war ihre große Liebe. Onassis versprach Maria Callas die Heirat. Sie wollte endlich ein ganz normales Leben als Frau führen. Doch dann hat Onassis schließlich das Interesse an Maria Callas verloren und heiratete die ehemalige First Lady der USA, Jacqueline Kennedy. Darüber kam Maria Callas nicht hinweg. Sie war eine gebrochene Frau. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr.

Das Geheimnis der Callas und ihrer immensen Wirkung jenseits der Skandale und Bildzeitungssensationen, die natürlich auch zum Mythos Callas gehörten, hat niemand besser auf den Punkt gebracht als die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Sie hat einmal gesagt: „Die Callas hat nicht Rollen gesungen, sondern auf der Rasierklinge gelebt“. Diese Bedingungslosigkeit, die Intensität, die Ernsthaftigkeit und Kompromisslosigkeit ihres Singens, aber auch die ihres schauspielerischen Instinkts, und ihrer perfekten Beherrschung der Rolle der Primadonna hat das Publikum – trotz ihrer stimmlichen Anfechtbarkeit – schlichtweg hingerissen und überwältigt, denn sie hat mit ganzer Seele gesungen. Das, was die Italiener „Canto espressivo“ nennen. Sie hat die Sehnsüchte und Bedürfnisse des Publikums erfüllt, und sie hat den von ihr dargestellten Figuren der Vergangenheit eine Stimme unserer modernen Zeit gegeben. Vor allem den Belcantopartien, die sie fürs 20. Jahrhundert wieder entdeckt hat.

Ihre Skandale und Erfolge haben jahrelang die Schlagzeilen der internationalen Medien, nicht nur der Regenbogenpresse beherrscht. Sie ist dabei selbst zu einer der tragisch-romantischen Heldinnen geworden, die sie auf der Bühne unnachahmlich verkörperte. Maria Callas ist ein Mythos geworden, der bereits zu ihren Lebzeiten entstand. Über den Mythos habe John F. Kennedy einmal gesagt, so zitiert ihn Klausener, er sei „der große Feind der Wahrheit.“ Man kann dies als Motto seines Buches verstehen.

Klausner hat aus gegebenem Anlass eines der bemerkenswertesten Callas-Bücher geschrieben. Er ist inzwischen pensioniert. Er hat an der Universität Mainz Spanisch, Italienisch, Philosophie und Betriebswirtschaft studiert, arbeitete als Diplom-Übersetzer, bei der Bundesagentur für Arbeit, und in diversen Berufen in Italien. Musikwissenschaftler ist er nicht, auch kein Stimmen- oder Sängerspezialist. Er ist „nicht vom Fach“ wie er bekennt. „In meinem beruflichen Leben habe ich mit Gesang, Oper, Musik nichts zu tun gehabt.“ Vielleicht deshalb ist ihm gelungen, was so viele Bücher über La Divina vermissen lassen: die Sachlichkeit eines Archivars, der über Jahre gesammelt und geordnet hat

Klausner hat aus gegebenem Anlass eines der bemerkenswertesten Callas-Bücher geschrieben. Er ist inzwischen pensioniert. Er hat an der Universität Mainz Spanisch, Italienisch, Philosophie und Betriebswirtschaft studiert, arbeitete als Diplom-Übersetzer, bei der Bundesagentur für Arbeit, und in diversen Berufen in Italien. Musikwissenschaftler ist er nicht, auch kein Stimmen- oder Sängerspezialist. Er ist „nicht vom Fach“ wie er bekennt. „In meinem beruflichen Leben habe ich mit Gesang, Oper, Musik nichts zu tun gehabt.“ Vielleicht deshalb ist ihm gelungen, was so viele Bücher über La Divina vermissen lassen: die Sachlichkeit eines Archivars, der über Jahre gesammelt und geordnet hat

Jürgen Kesting, selbst einer der führenden Calls-Biographen (Maria Callas 1990) schreibt denn auch zurecht in seinem Geleitwort: „Die meisten Versuche, ,,the woman behind the legend“ zu finden, sind nicht über eine Kehrichtsamm-lung von Fakten und Fakes hinausgekommen. … Dem Faszinosum der Sängerin, die Lanfranco Rasponi in seinen Gesprächen mit ,,The Last Prima Donnas“ als ,,The One and the Only“ führt – diesem mythisierten Wesen spürt Helge Klausener auf den 440 Seiten einer Akte nach, die sich an eine Maxime des ,,Spiegel“-Günders Rudolf Augstein hält: ,,Sagen, was ist.“

Das Buch von Klausener ist das Ergebnis akribischer Archivarbeiten und Recherchen: eine respektgebietende Sammlung von biographischen Daten, von Erinnerungen und von Dokumenten (Zeitungs- und Magazin-Artikel, Rundfunksendungen, Erinnerungen von Kolleginnen und Kollegen) über die Ausbildung der Callas, über ihre ersten Aufführungen und Konzerte, über den Beginn ihrer Karriere, über den Aufstieg zur Primadonna und über ihre ruhmreichen Jahre bis zum Ende ihrer Karriere.

Die Sammlung von Fakten „wird kontrastiert oder auch konterkariert durch Berichte oder Kritiken, durch die sich ihr künstlerischer Weg erschließt. Es finden sich lange (und nicht geschönt zitierte) Passagen aus Kritiken nach wichtigen Premieren und Gastspielen, aus denen nicht zuletzt die Parameter abzulesen sind, nach denen sie beurteilt wurde. … Weiters finden sich Auszüge aus den wichtigsten Essays und Würdigungen bedeutender Connaisseurs, aus Erinnerungen von Dirigenten“ und aus legendären Callas Debatten. (Jürgen Kesting)

Chronologisch geordnet reiht Klausener nichts als Fakten aneinander, die die Konturen des Callas-Bildes deutlicher denn je erscheinen lassen. Wie gesagt: Dies ist keine Callas-Biografie. Es ist eher eine Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte der vielleicht bedeutendsten Sängerin des vergangenen Jahrhunderts. Gleichzeitig ist es der Versuch, die durch Boulevardpresse, Klatsch und Sensationsgier verzerrte Sicht auf die Sängerin Maria Callas wieder auf den Boden der Tatsachen zu stellen und biographische Fakten zu korrigieren.

Klausener ist bescheiden in seinem Anspruch an sich selbst. Er wolle mit seinem Callas-Buch nicht weniger, aber auch nicht mehr als „eine Chronik ihrer Lebensdaten mit all ihren Aufführungen und Schallplatteneinspielungen in bislang nicht vorliegender Ausführlichkeit und Präzision liefern; ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Kritiker, ihre Freunde und Gegner sollten zu Wort kommen. So, stellte ich mir vor, würde aus den Zeugnissen ihrer Zeit ein realitätsnahes und für heutige Leser authentisches Bild der Künstlerin Maria Callas entstehen. … So kann dieses Buch … einen Überblick über die internationale Rezeption von Maria Callas geben, und es kann, unterfüttert mit gesicherten Daten und Fakten, auf meine persönliche Wertung als ,,Autor“ verzichten.“ Chapeau! Das nennt man Understatement.

Klausener ist bescheiden in seinem Anspruch an sich selbst. Er wolle mit seinem Callas-Buch nicht weniger, aber auch nicht mehr als „eine Chronik ihrer Lebensdaten mit all ihren Aufführungen und Schallplatteneinspielungen in bislang nicht vorliegender Ausführlichkeit und Präzision liefern; ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Kritiker, ihre Freunde und Gegner sollten zu Wort kommen. So, stellte ich mir vor, würde aus den Zeugnissen ihrer Zeit ein realitätsnahes und für heutige Leser authentisches Bild der Künstlerin Maria Callas entstehen. … So kann dieses Buch … einen Überblick über die internationale Rezeption von Maria Callas geben, und es kann, unterfüttert mit gesicherten Daten und Fakten, auf meine persönliche Wertung als ,,Autor“ verzichten.“ Chapeau! Das nennt man Understatement.

Register, Quellenverzeichnis, ausführliche Anmerkungen und ein imponierendes Verzeichnis der Erinnerungen, Würdigungen und Porträts der Callas in TV und Radio sind angehängt und vervollständigen dieses vergleichslose Buch. Es herrscht wahrlich kein Mangel an Callas-Büchern. Aber dieses ist konkurrenzlos und wichtig (Helge Klausener: Maria Callas. Eine Chronik: Tag für Tag – Jahr für Jahr, Hollitzer Verlag Wien 2023. 476 S.; ISBN-13 : 978-3990940648). Dieter David Scholz

Maria und Maria und Maria: Maria Callas heißt das Buch von Eva Gesine Baur im Beck Verlag, und darunter kann man sich viel vorstellen: einen Roman, eine Biographie, eine wissenschaftliche Abhandlung. Die Stimme der Leidenschaft ist das Werk untertitelt, und nun erwartet man ein Buch, dass sich mit der Sängerin Maria Callas auseinandersetzt. Eine Biographie liest man in der untersten Zeile, und wieder ist offen, um was es sich bei den immerhin mehr als 500 Seiten umfassenden Werk handelt. Für eine wissenschaftliche Abhandlung sprechen die mehr als fünfzig Seiten Anhang, bestehend aus vierzig Seiten Quellennachweisen, einem Literaturverzeichnis, einem Bildnachweis und einem Personenregister. Auf einen fiktionalen Text hingegen weisen die Überschriften für die einzelnen Kapitel hin wie Die umschwärmte Verschmähte, denen wiederum drei oder mehr Untertitel folgen wie Omero Lengrini wird entbunden und stirbt, Callas ist noch immer nicht schwanger und zeigt sich in knappen Bikinis. Dabei fällt auf, dass fortlaufend und in schöner Konsequenz mit Gegensätzen gearbeitet wird, ja dass die Verfasserin das Objekt ihrer Betrachtungen als eine Art Doppelperson, zerfallend in eine Maria und eine Callas, sieht. Sehnt sich Maria nach Liebe und Mutterschaft, so strebt Callas nach Ruhm und Reichtum und vor allem nach künstlerischer Bestätigung, nach Vollkommenheit und die beiden Komponenten dieses Gegensatzpaars werden in schöner, manchmal auch penetrant wirkender Konsequenz durch das gesamte Buch hindurch begleitet, zu jedem Ereignis, zu jeder neu auftretenden Persönlichkeit werden nacheinander Maria und Callas oder umgekehrt Callas und Maria quasi befragt, wobei vieles belegt ist, wie die Anmerkungen beweisen, vieles aber auch Spekulation zu sein scheint, auf jeden Fall viele Seiten damit gefüllt werden können, ohne dass es immer zu einem bedeutenden Erkenntnisgewinn kommt. Das extremste Beispiel dafür ist der angebliche Sohn von Callas und Onassis, den sie sich, so wollten Gerüchte wissen, vor dem Geburtstermin aus dem Leib schneiden ließ, um dem Erzeuger des Kindes nicht mit dickem Bauch entgegentreten zu müssen. Diese Geschichte wird erst erzählt, damit sie dann ebenso ausführlich widerlegt werden kann. Spektakuläre Gegensätze wie Ausnahmetalent in Kittelschürze oder Musikstudentin auf Abwegen sind besonders beliebt und immer eindrucksvoll.

Vor Eva Gesine Baur hatte bereits Pasolini erkannt, dass in Callas‘ Brust zwei Seelen wohnten: die einer antiken Tragödin und die einer modernen Frau, aber das ist eine andere Art der Gegenüberstellung als die von der Verfasserin praktizierte.

Vor Eva Gesine Baur hatte bereits Pasolini erkannt, dass in Callas‘ Brust zwei Seelen wohnten: die einer antiken Tragödin und die einer modernen Frau, aber das ist eine andere Art der Gegenüberstellung als die von der Verfasserin praktizierte.

Dem Fiktionalen nähert sich die Autorin besonders dann, wenn sie vorgibt, die Gedanken von Callas zu kennen, Spekulationen sind dem Romanautoren durchaus erlaubt, ja erwünscht, auch Pauschalurteile wie die, dass Jackie, die Schwester, nach Geld, Maria aber nach Ruhm strebte. Und auch gewagte Thesen wie die, dass zur antiken Tragödie auch Vernunft gehört, erwecken das Erstaunen des Lesers.

Nicht wirklich sattelfest ist die Verfasserin, was Opernpartien, Opernarien und Opernsänger angeht. So war Benvenuto Franci nicht Dirigent (Das war sein Sohn Carlo.), sondern Bariton, will Amonasro Radames nicht „vernichtet sehen“, sondern zur Flucht animieren, ist Elena aus den Vespri nicht Königs-, sondern Herzogstochter, Imogen nicht Königin, hat Alfredo nur eine und nicht zwei große Arien, ruft Tosca nicht im 3. , sondern im 1. Akt dreimal „Mario“, singt Aida nicht im 1., sondern im 3. Akt „Oh patria“, können di Stefano und Björling nicht gemeinsam im Trovatore aufgetreten sein, ist Butterfly im zweiten und nicht im dritten Akt voller Freude, Norma hat nur zwei und nicht vier Akte, ist Verdis Jago kein Tenor. Das mögen Kleinigkeiten sein, sie zerstören aber das Vertrauen des Lesers in die Teile des Textes, die er nicht kontrollieren kann, weil ihm die Kenntnisse dazu fehlen.

Weite Teile des Buches gelten dem Berichten über Ereignisse, politische oder künstlerische, von denen irgendwann bekannt wird, dass Callas davon keine Kenntnis nahm, seien es Erfolge der Beatles oder seien es Unruhen in ihrer griechischen Heimat. Sie geschehen lediglich zeitgleich mit dem, was von Callas berichtet wird. So wird das Buch gespeist von einfühlsamen Betrachtungen über Karriere und Leben der Callas, aber auch von zum Verständnis ihrer Seelenlage oder ihres Handelns nicht notwendigen Abschweifungen oder Wiederholungen.

Außer Maria Callas ziehen am Auge des Lesers, und das macht einen beträchtlichen Wert des Buches aus, Persönlichkeiten wie Visconti und Zeffirelli, Toscanini und Serafin, di Stefano und Simionato, Gorlinski und Legge, Onassis und …vorbei. Und die Autorin hätte noch mehr über nur am Rande gestreifte Ereignisse erfahren können, so von Fiorenza Cossotto, dass Zeffirelli nie mehr ein Wort mit ihr sprach, nachdem sie ihre Töne länger als Callas‘ Norma gehalten hatte, und Raina Kabaivanska hätte ihr davon berichten können, dass Callas sie nach den misslungenen Vespri in Turin mit nach Paris nehmen wollte, um sie zu einem Star zu machen. Was diese dann auch ohne Nachhilfe wurde.

Außer Maria Callas ziehen am Auge des Lesers, und das macht einen beträchtlichen Wert des Buches aus, Persönlichkeiten wie Visconti und Zeffirelli, Toscanini und Serafin, di Stefano und Simionato, Gorlinski und Legge, Onassis und …vorbei. Und die Autorin hätte noch mehr über nur am Rande gestreifte Ereignisse erfahren können, so von Fiorenza Cossotto, dass Zeffirelli nie mehr ein Wort mit ihr sprach, nachdem sie ihre Töne länger als Callas‘ Norma gehalten hatte, und Raina Kabaivanska hätte ihr davon berichten können, dass Callas sie nach den misslungenen Vespri in Turin mit nach Paris nehmen wollte, um sie zu einem Star zu machen. Was diese dann auch ohne Nachhilfe wurde.

Leider spricht das Buch zwar von vielen Fotos, es sind aber nicht viele davon in dem Band zu finden. Es ist eine reiche Materialsammlung, informiert sehr ausführlich, wenn auch natürlich nicht mit dem Wahrheitsgehalt eines Dokuments, über den Menschen Maria Callas und lässt denjenigen Leser etwas enttäuscht zurück, der gern mehr über die Besonderheit der Kunst der Ausnahmesängerin erfahren hätte (Eva Gesine Baur Maria Callas; C.H.Beck Verlag 2023; 510 Seiten; ISBN 978 3 406 79142 0, 2023). Ingrid Wanja

Wie bei

Wie bei

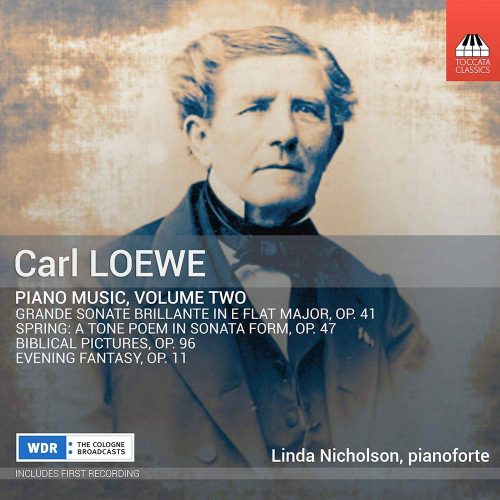

1854, auf einem Höhepunkt der Auswanderung, entstanden seine

1854, auf einem Höhepunkt der Auswanderung, entstanden seine  Es stellt sich manche Ähnlichkeit mit den Balladen ein. So würde es einen nicht wundern, wenn bei den Biblischen Bildern plötzlich ein Sänger hinzuträte. Für Mazeppa braucht Loewe keine zehn Minuten. Er wurde durch die literarische Vorlage von Lord Byron inspiriert, die 1819 erschienen war – gut zehn Jahre bevor sich Loewe an seine Komposition machte. Liszt kam mit seiner sinfonischen Dichtung, die auf ein Gedicht von Victor Hugo zurückgeht, mehr als zwanzig Jahre danach. Tschaikowski beschäftigte sich mit dem Stoff noch viel später. Seine Oper, die einem Gedicht von Puschkin folgt, wurde 1884 uraufgeführt. Mazeppa, längst zum Hetman, also zum Führer des Kosakenheeres aufgestiegen, ist in die Jahre gekommen und liebt eine junge Frau, die seine Tochter sein könnte. Im Gegensatz zu Tschaikowski wenden sich Liszt und Loewe der legendenumwobenen, rasanten Vorgeschichte zu, die auch Maler zu dramatischen Gemälden inspirierte. Mazeppa war als Page an den Hof des polnischen Königs Johann Kasimir gekommen, der auch über ukrainische Provinzen gebot. Er genoss das Vertrauen des Königs, wurde mit vielen Missionen betraut, schließlich aber hart bestraft, als er in sehr vertraulichem Umgang mit der Gattin eines einflussreichen Magnaten überrascht wurde. Dieser soll ihn nackt auf den Rücken seines eigenen Pferdes gebunden haben, das fortan durch die Steppe raste. Nach wenigen Tagen stirbt das Pferd, Mazeppa aber wird völlig entkräftet von Kosaken gerettet, zu deren Heerführer er aufstieg. Ähnlich Liszt, der dazu ein großes Orchester zur Verfügung hatte, schildert Loewe ausschließlich den verhängnisvollen Ritt.

Es stellt sich manche Ähnlichkeit mit den Balladen ein. So würde es einen nicht wundern, wenn bei den Biblischen Bildern plötzlich ein Sänger hinzuträte. Für Mazeppa braucht Loewe keine zehn Minuten. Er wurde durch die literarische Vorlage von Lord Byron inspiriert, die 1819 erschienen war – gut zehn Jahre bevor sich Loewe an seine Komposition machte. Liszt kam mit seiner sinfonischen Dichtung, die auf ein Gedicht von Victor Hugo zurückgeht, mehr als zwanzig Jahre danach. Tschaikowski beschäftigte sich mit dem Stoff noch viel später. Seine Oper, die einem Gedicht von Puschkin folgt, wurde 1884 uraufgeführt. Mazeppa, längst zum Hetman, also zum Führer des Kosakenheeres aufgestiegen, ist in die Jahre gekommen und liebt eine junge Frau, die seine Tochter sein könnte. Im Gegensatz zu Tschaikowski wenden sich Liszt und Loewe der legendenumwobenen, rasanten Vorgeschichte zu, die auch Maler zu dramatischen Gemälden inspirierte. Mazeppa war als Page an den Hof des polnischen Königs Johann Kasimir gekommen, der auch über ukrainische Provinzen gebot. Er genoss das Vertrauen des Königs, wurde mit vielen Missionen betraut, schließlich aber hart bestraft, als er in sehr vertraulichem Umgang mit der Gattin eines einflussreichen Magnaten überrascht wurde. Dieser soll ihn nackt auf den Rücken seines eigenen Pferdes gebunden haben, das fortan durch die Steppe raste. Nach wenigen Tagen stirbt das Pferd, Mazeppa aber wird völlig entkräftet von Kosaken gerettet, zu deren Heerführer er aufstieg. Ähnlich Liszt, der dazu ein großes Orchester zur Verfügung hatte, schildert Loewe ausschließlich den verhängnisvollen Ritt.

Aber die eigentlichen

Aber die eigentlichen  Absolut nicht zu vergessen ist

Absolut nicht zu vergessen ist

Sonderausgabe von

Sonderausgabe von  Helge Klausener

Helge Klausener Die Karriere der Callas war vergleichsweise kurz. Nur 15 Jahre stand sie erfolgreich auf der Bühne. Sie hat sich durch ihren schonungslosen Einsatz regelrecht verbrannt. Singen war für sie mehr als Beruf und Big Business, auch wenn sie der teuerste Opernstar ihrer Zeit war. Maria Callas hat sich mit den Figuren, die sie darstellte, total identifiziert. Und sie hat sich nicht geschont. Sie war ungewöhnlich fleißig. Sie hatte ein sehr breites Repertoire. Sie sang italienisches Fach, Französisches Fach, sie sang Wagner, Belcanto, Rossini und Spontini. Sie hatte Raubbau an ihrer Stimme betrieben. Die Begegnung mit dem Milliardär Onassis, durch die sie zur berühmtesten Frau der Welt wurde, hat ihr schließlich das Genick gebrochen, seelisch wie stimmlich. Ihr erster Mann, Meneghini, war nichts als Vaterersatz und ein skrupelloser Manager gewesen. Onassis war ihre große Liebe. Onassis versprach Maria Callas die Heirat. Sie wollte endlich ein ganz normales Leben als Frau führen. Doch dann hat Onassis schließlich das Interesse an Maria Callas verloren und heiratete die ehemalige First Lady der USA, Jacqueline Kennedy. Darüber kam Maria Callas nicht hinweg. Sie war eine gebrochene Frau. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr.

Die Karriere der Callas war vergleichsweise kurz. Nur 15 Jahre stand sie erfolgreich auf der Bühne. Sie hat sich durch ihren schonungslosen Einsatz regelrecht verbrannt. Singen war für sie mehr als Beruf und Big Business, auch wenn sie der teuerste Opernstar ihrer Zeit war. Maria Callas hat sich mit den Figuren, die sie darstellte, total identifiziert. Und sie hat sich nicht geschont. Sie war ungewöhnlich fleißig. Sie hatte ein sehr breites Repertoire. Sie sang italienisches Fach, Französisches Fach, sie sang Wagner, Belcanto, Rossini und Spontini. Sie hatte Raubbau an ihrer Stimme betrieben. Die Begegnung mit dem Milliardär Onassis, durch die sie zur berühmtesten Frau der Welt wurde, hat ihr schließlich das Genick gebrochen, seelisch wie stimmlich. Ihr erster Mann, Meneghini, war nichts als Vaterersatz und ein skrupelloser Manager gewesen. Onassis war ihre große Liebe. Onassis versprach Maria Callas die Heirat. Sie wollte endlich ein ganz normales Leben als Frau führen. Doch dann hat Onassis schließlich das Interesse an Maria Callas verloren und heiratete die ehemalige First Lady der USA, Jacqueline Kennedy. Darüber kam Maria Callas nicht hinweg. Sie war eine gebrochene Frau. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr. Klausner hat aus gegebenem Anlass eines der bemerkenswertesten Callas-Bücher geschrieben. Er ist inzwischen pensioniert. Er hat an der Universität Mainz Spanisch, Italienisch, Philosophie und Betriebswirtschaft studiert, arbeitete als Diplom-Übersetzer, bei der Bundesagentur für Arbeit, und in diversen Berufen in Italien. Musikwissenschaftler ist er nicht, auch kein Stimmen- oder Sängerspezialist. Er ist „nicht vom Fach“ wie er bekennt. „In meinem beruflichen Leben habe ich mit Gesang, Oper, Musik nichts zu tun gehabt.“ Vielleicht deshalb ist ihm gelungen, was so viele Bücher über La Divina vermissen lassen: die Sachlichkeit eines Archivars, der über Jahre gesammelt und geordnet hat

Klausner hat aus gegebenem Anlass eines der bemerkenswertesten Callas-Bücher geschrieben. Er ist inzwischen pensioniert. Er hat an der Universität Mainz Spanisch, Italienisch, Philosophie und Betriebswirtschaft studiert, arbeitete als Diplom-Übersetzer, bei der Bundesagentur für Arbeit, und in diversen Berufen in Italien. Musikwissenschaftler ist er nicht, auch kein Stimmen- oder Sängerspezialist. Er ist „nicht vom Fach“ wie er bekennt. „In meinem beruflichen Leben habe ich mit Gesang, Oper, Musik nichts zu tun gehabt.“ Vielleicht deshalb ist ihm gelungen, was so viele Bücher über La Divina vermissen lassen: die Sachlichkeit eines Archivars, der über Jahre gesammelt und geordnet hat Klausener ist bescheiden in seinem Anspruch an sich selbst. Er wolle mit seinem Callas-Buch nicht weniger, aber auch nicht mehr als „eine Chronik ihrer Lebensdaten mit all ihren Aufführungen und Schallplatteneinspielungen in bislang nicht vorliegender Ausführlichkeit und Präzision liefern; ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Kritiker, ihre Freunde und Gegner sollten zu Wort kommen. So, stellte ich mir vor, würde aus den Zeugnissen ihrer Zeit ein realitätsnahes und für heutige Leser authentisches Bild der Künstlerin Maria Callas entstehen. … So kann dieses Buch … einen Überblick über die internationale Rezeption von Maria Callas geben, und es kann, unterfüttert mit gesicherten Daten und Fakten, auf meine persönliche Wertung als ,,Autor“ verzichten.“ Chapeau! Das nennt man Understatement.

Klausener ist bescheiden in seinem Anspruch an sich selbst. Er wolle mit seinem Callas-Buch nicht weniger, aber auch nicht mehr als „eine Chronik ihrer Lebensdaten mit all ihren Aufführungen und Schallplatteneinspielungen in bislang nicht vorliegender Ausführlichkeit und Präzision liefern; ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Kritiker, ihre Freunde und Gegner sollten zu Wort kommen. So, stellte ich mir vor, würde aus den Zeugnissen ihrer Zeit ein realitätsnahes und für heutige Leser authentisches Bild der Künstlerin Maria Callas entstehen. … So kann dieses Buch … einen Überblick über die internationale Rezeption von Maria Callas geben, und es kann, unterfüttert mit gesicherten Daten und Fakten, auf meine persönliche Wertung als ,,Autor“ verzichten.“ Chapeau! Das nennt man Understatement. Vor Eva Gesine Baur hatte bereits Pasolini erkannt, dass in Callas‘ Brust zwei Seelen wohnten: die einer antiken Tragödin und die einer modernen Frau, aber das ist eine andere Art der Gegenüberstellung als die von der Verfasserin praktizierte.

Vor Eva Gesine Baur hatte bereits Pasolini erkannt, dass in Callas‘ Brust zwei Seelen wohnten: die einer antiken Tragödin und die einer modernen Frau, aber das ist eine andere Art der Gegenüberstellung als die von der Verfasserin praktizierte. Außer Maria Callas ziehen am Auge des Lesers, und das macht einen beträchtlichen Wert des Buches aus, Persönlichkeiten wie Visconti und Zeffirelli, Toscanini und Serafin, di Stefano und Simionato, Gorlinski und Legge, Onassis und …vorbei. Und die Autorin hätte noch mehr über nur am Rande gestreifte Ereignisse erfahren können, so von Fiorenza Cossotto, dass Zeffirelli nie mehr ein Wort mit ihr sprach, nachdem sie ihre Töne länger als Callas‘ Norma gehalten hatte, und Raina Kabaivanska hätte ihr davon berichten können, dass Callas sie nach den misslungenen Vespri in Turin mit nach Paris nehmen wollte, um sie zu einem Star zu machen. Was diese dann auch ohne Nachhilfe wurde.

Außer Maria Callas ziehen am Auge des Lesers, und das macht einen beträchtlichen Wert des Buches aus, Persönlichkeiten wie Visconti und Zeffirelli, Toscanini und Serafin, di Stefano und Simionato, Gorlinski und Legge, Onassis und …vorbei. Und die Autorin hätte noch mehr über nur am Rande gestreifte Ereignisse erfahren können, so von Fiorenza Cossotto, dass Zeffirelli nie mehr ein Wort mit ihr sprach, nachdem sie ihre Töne länger als Callas‘ Norma gehalten hatte, und Raina Kabaivanska hätte ihr davon berichten können, dass Callas sie nach den misslungenen Vespri in Turin mit nach Paris nehmen wollte, um sie zu einem Star zu machen. Was diese dann auch ohne Nachhilfe wurde.

Die Musik:

Die Musik: