.

Erstaunlicher Weise hat es vierzig Jahre gedauert, bis eine zweite (Fast-Studio)-Aufnahme von Meyerbeers Oper Le Prophète erschienen ist. Die gruselige CBS-Einspielung mit dem indiskutablen James McCracken und der nicht mehr so durchschlagenden Marilyn Horne stammt von 1977 und verwendet natürlich die alte Brandus-Fassung. Denn erst vor kurzem (2007) war die neue, ultimative Ricordi-Bärenreiter-Ausgabe offiziell erschienen, der weder Toulouse 2017 noch Berlin 2017 (trotz der Beteuerungen) wirklich gefolgt sind, Münster 2004 aber ja. Karlsruhe 2015 ist fassungsmäßig außer Konkurrenz. Die nun bei Oehms vorliegende Aufnahme aus Essen 2017 aber bietet diese (mit ganz kleinen Strichen/ 3 CDs, OC 971). „Trotz Beteuerungen“ verwendete die Deutsche Oper, deren Aufführungen mir so sehr im Ohr sind (namentlich die vorletzte mit anderer und tränen-bewegender Besetzung), eine „revidierte Fassung der historisch-kritischen Ausgabe von 2014“, und auf den Ankündigungs-Plakaten stand so etwas wie „nach der gängigen Aufführungspraxis“ (pardon, ich fand den genauen Wortlaut nicht mehr). Das heißt etwa – im Gegensatz zur Neuaufnahme aus Essen – ohne die vom Saxophon(!!!) begleitete Todesszene der Berthe im letzten Akt und ohne manches andere (s. nachstehend). Da war man eben doch halbherzig – denn allein diese paar Minuten mit diesem wunderbaren, und erstmalig in einer Oper verwendeten, Instrument, das nur wenige Jahre vor der Premiere des Prophéte von Adolphe Sax in Paris entwickelt wurde (1846), sind die Anschaffung der Oehms-Ausgabe wert. Was war doch Meyerbeer für ein moderner, an Neuerungen interessierter Mann. Wie man ja auch von den Erfindungen und Bühnenbedingungen für seine Opern weiß.

Auch manches andere ist bei der Oehms-Aufnahme erfreulich. Mut wie Tatkraft des Essener Aalto-Theaters sind nicht genug zu loben, dieses Projekt vom April/Mai 2017 zu stemmen. Die drei Aufnahmedaten der CDs zeigen, dass offenbar auch „kalt“ aufgenommen wurde. Es ist jeglicher Beifall herausgefiltert, was mehr als ärgerlich ist, weil man wieder – bei Oehms üblich – weder Fisch noch Fleisch hat: Ist dies nun eine Live-Aufnahme oder nicht? Wie bei den kürzlichen Troyens (bei Erato aus Straßburg) wirken nun manche Momente eigentümlich steif, matt, uninspiriert (so die Akte 1 und 2), aber dann wieder – Akt 3 und 5 – prall, voll, leidenschaftlich. Dirigent Giuliano Carella bevorzugt langsame Tempi, und manche Szenen wirken wie ein Kammerspiel. Das kommt seinen Solisten entgegen, die eher kleinstimmiger angelegt sind – anders als in Berlin unter Enrique Mazzola, der fast zu martialische Dynamiken bevorzugte, oder Clauspeter Flohr in Toulouse im selben Jahr, der eher ein beschwingtes, Belcanto-nahes Klangbild bot. Carella bleibt mir zu unentschlossen, kann aber mit den Chormassen (Jens Bingert) voluminös und packend auffahren. Die Essener Philharmonie zeigt sich von ihrer besten Seite. Aber ich vermisse die sonore Tiefe des Klanges wie in der Deutschen Oper (wie das DLR-Radioband der 3. Aufführung belegt).

Solistisch liegt das Exzellente beim weniger Wunderbaren beieinander. Bezaubernd ist die Berthe von Lynette Tapia, die sehr jung klingt, viel Charme hat und sowohl die Power für ihre Soloszenen wie für die Aktschlüsse zeigen kann. Eine fast kindliche Sopranstimme mit enormer Durchschlagskraft und bestem Französisch (Nicole Haslet in Berlin und auch Sofia Fomina in Toulouse nicht unähnlich, Inga Schlingensiepen in Karlsruhe 2015 ist mir zu grell), ganz eindrucksvoll. Und sie hat eben diesen – hier nun erstmals zu hörenden – Selbstmordschluss mit Saxophon im letzten Akt, extrem bewegend in der durch eben dieses Instrument evozierten, melancholischen Stimmung. Das muss man einfach gehört haben.

Wir haben dazu den erhellenden Artikel von Matthias Brzoska aus dem Booklet der Neuaufnahme nachstehend übernommen. Herr Brzoska wies mich auch auf das Meyerbeer-Konzert 2007 an der Folkwangschule in Essen hin, dessen Umschnitt ich – natürlich!!! falsch abgelegt – dann ebenfalls in meinem bescheidenen Archiv fand: Dort gab es unter David de Villers am Pult der Kräfte der Folkwang Hochschule Essen (verstärkt durch Bundeswehreinsatz) nicht nur den 5. Akt des Prophète komplett in der Urfassung, sondern auch weitere morceaux precieux. Nämlich die originale Ouvertüre von rund 20 Minuten in der Erstedition der kritischen Neuausgabe, die Auftrittcavatine der Berthe in C-Dur, Scene et Duo Berthe – Fidès mit vollständiger Orchesterfassung im 4. Akt, einen Marche du Sacre aus dem 4. Akt in der Urfassung und manches mehr. Gloria Scalchi, Victoria Loukianetz, Benjamin Bruns und andere sangen. Dies alles bereits 2007! Haben die anderen Häuser in den Aufführungen danach nichts davon gewusst? Nachhörbar war´s ja…Und jeder Meyerbeer-Fan sollte es haben.

Meyerbeer: „Le Prophéte“/ John Osborn als Jean/ Foto wie auch oben aus dem Booklet der Aufnahme bei Oehms Classics und der Essener Aufführung von Matthias Jung

Das ganz große Plus der Essener Aufnahme ist auch John Osborne als Prophet Jean (für ihn, Jean, weist Brzoska auf die von Meyerbeer selbst vorgenommenen Limitierungen der Partie durch den originalen Sänger der Uraufführung hin). Osborn ist in der von ihm mehrfach – wie in Toulouse – gesungenen Rolle nicht unangefochten, manche Höhen, vor allem im dramatischen Bereich, führen ihn hörbar an seine Grenzen. Und mir will besonders zu Beginn (in seiner Pastorale Akt 2) die Stimme etwas gaumig-quallig scheinen, später in den oberen Bereichen ebenfalls in sich unruhig (der Preis dafür, seine eigentlich recht lyrische Stimme zu weit zu führen? Er ist nicht der Kollege Spyres mit der robusteren Grundierung.). Aber das wäre alles etwas mäkelig, denn er macht einen wunderbaren Job, singt sich furchtlos durch die Ensembles und die lange Oper hindurch und ist ein sehr differenzierter, eben eher lyrisch angelegter Held im Wandel seiner Existenz. Ich habe aber noch – und der Vergleich sei gestattet, weil die Oehms-Aufnahme ja auch fast eine Live-Aufnahme ist – Bruce Sledge als Jean in Berlin im Ohr – eine vergleichbare, aber schlankere, lyrische Tenorstimme mit schönen Kopfnoten und elegant-kraftvoller Stimmführung, meinem Ideal Gedda ähnlicher.

Meine eigentlichen Bedenken gelten Marianne Cornetti als Fidès. Sie mag – wie mir rundum versichert wird – im Saal wahnsinig und rasend und exorbitant bewegend gewesen sein. Ihrer zweifellosen Bühnenpräsenz beraubt, wirkt sie für mich rein akustisch stimmlich dünn, im oberen Register recht begrenzt, zu sopranig, nicht dunkel genug und einfach zu klein für die Partie. Sie ist eine Donizetti-Elisabetta oder charaktervolle Amneris, keine Fidès mit machtvoller Tiefe und einer furchtlosen 3-Oktaven-Höhe. Ich (nur ich! sag ich mal, und des Zorns der vielen Fans bewusst) finde auch die Qualität der Stimme nicht besonders, eher sauer und ältlich. Da hatte selbst Kate Aldrich in Toulouse mehr Peng, von den beiden Berliner Damen ganz zu schweigen. Fidès als ruhender Felsen in dieser turbulenten Oper, wie ich Ronnita Miller erleben durfte, fehlt mir in dem Essener Mitschnitt. Und Ewa Wollack in der vielgerühmten Kratzer-Inszenierung in Karlsruhe ließ mit ihrem sensationell geführten Alt 2015 das Karlsruher Haus erbeben. Nachhörbar!

Die übrigen sind absolut zufriedenstellend, wenn auch nicht immer so ganz im scharfen Profil der Rollen. Karel Martin Ludvik ist ein präsenter Oberthal. Albrecht Kludszuweit, Pierre Doyen und Tijl Faveyts sind das allgegenwärtige, bedrohliche Trio der Wiedertäufer. In Neben-Rollen hört man die Solisten des Theaters, und wie im Theater freut man sich über die „lieben Kleinen“ im letzten Akt. Im ganzen also Daumen hoch für eine neue, erste Aufnahme dieser unglaublichen Oper Meyerbeers in der neuen kritischen Ausgabe von 2004, Saxophon einschließlich. Martin Brzoska hätte sich zudem die ursprüngliche Auftrittscavatine der Berthe C-Dur (und nicht die nachkomponierte B Dur) und die ungekürzte Urfassung der Pastoralarie des Jean im 2. Akt (und nicht die für den Uraufführungs-Tenor Roger eingekürzte Fassung) gewünscht.

Am 6. November 1814 wurde der Belgier Adolphe Sax geboren, der Erfinder des Saxophons. Am 21. März 1846 erhielt Sax in Frankreich ein Patent. Sax baute nun das Saxophon in seiner Produktionsstätte in Paris in acht verschiedenen Größen (Sopranino, Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass, Kontrabass, Subkontrabass). Seine Instrumente wurden besonders in der französischen Militärmusik eingeführt. Doch auch die Komponisten wurden auf den besonderen Klang aufmerksam. (Mit Dank an „moderato“ vom Tamino Klassik-Forum)

Und dennoch komme ich noch einmal auf die Bemühungen der Deutschen Oper Berlin in Sachen Meyerbeer zurück. Man mag sich über die zum Teil wirklich ärgerliche Optik der drei bisherigen Opern-Produktionen streiten (von Vasco will ich erst gar nicht anfangen, und der Himmel bescherte mir eine statische Bühne für den letzten Propheten). Ich habe mich zum ersten Mal in meinem langen Kritikerleben deswegen so richtig mit Meyerbeer beschäftigt. Da gab es das hochspannende Symposium in der DOB und vier Opern zu erleben (mit der konzertanten Dinorah fing alles an): Meyerbeer satt möchte man sagen. Bis dahin hatte ich ihn „nur“ als so eine Art etwas schwierig zu hörenden Belcanto-Komponisten betrachtet, als Steinbruch für Verdi und die Nachfolger, einschließlich Wagner. Nicht als intellektuellen, hochpolitischen Neuerer. Spätestens der Prophète zeigte mir, wie sehr Meyerbeer seine Zeit und deren Strömungen, die politische Umwälzungen in seinen Opern behandelt, konservativ zwar (die Revolution muss scheitern, weil sie aus dem Ruder läuft, aber notwendig ist sie gewiss), aber einsichtig. Die Spannungen und Diskriminierungen religiöser Gruppen gegeneinander, die Verfolgung Andersdenkender, die Ausbeutung der Kolonien, der Tanz auf dem gesellschaftlichen Vulkan, die Fatalität von scheinbar sicheren Fluchtpunkten – all dies ging mir im Laufe der Beschäftigung als Resultat der drei bislang gezeigten Hauptwerke auf. Und dafür meine Verbeugung vor der DOB. Eine große Leistung und ein großer Kraftakt.

Dennoch – ohne den alten und immer noch fabelhaften Prophéte-Mitschnitt aus Rom 1970 möchte ich auch nicht sein, alte Fassung hin oder her. Nicolai Gedda ist auch nach Osborn, Heller/Karlsruhe und Sledge unerreicht: höhensicherst, lyrisch, zerrissen und absolut – für mich – der aufregendste Jean weit und breit, pardon Messieurs. Die junge Marilyn Horne sucht als Fidés immer noch ihresgleichen, selbst wenn Ewa Wollack in Karlsruhe und Ronnita Miller in Berlin sich fabelhaft gegen sie behaupten. Und ich liebe auch Margerita Rinaldi als Berthe! In Stereo.

Live gab´s den Prophète erstaunlich oft. In meiner kleinen, unvollständigen Sammlung finde ich natürlich die (optisch wirklich grausliche) Wiener Aufführung mit einer die Partie verkennenden Agnes Baltsa neben einem Plácido Domingo in zerquältem Allgemein-Modus 1988; Stockholm gab das Werk 1999 mit einem bemerkenswerten Jean-Pierre Furlan neben Ingrid Tobiasson unter Gunnar Stearn. 1977 dirigierten Richard Lewis und 1979 Charles Mackerras die Oper mit Horne und McCracken an der Met. 2004 gab´s den ersten „modernen“ Prophéte nach der neuen Meyerbeer-Edition in Münster. Dann kam Karlsruhe 2015 mit besagter Ewa Wollack und Marc Heller in der vielgelobten Kratzer-Produktion (allerdings stark gekürzt), danach Toulouse 2017, Essen 2017 und Berlin 2017 (nachdem am selben Haus das Werk 1966 wahre Buhorkane ausgelöst hatte: Das Ehepaar Warfield-McCracken bestritt neben Annabelle Bernard den Abend, ich erinnere mich an den Skandal). Ganz sicher habe ich einige andere nicht erwähnt. Man möge mir verzeihen. Geerd Heinsen

Auch die Bildchen in Liebigs Fleischextrakt-Packungen sorgten für Verbreitung Meyerbeers/Finale aus der Oper „Le Prophète“/OBA

Und nun Matthias Brzoska: Zur Ersteinspielung der Neuedition von Meyerbeers Grand Opéra Le Prophéte. Die vorliegende CD ist die erste Aufnahme von Meyerbeers Hauptwerk, die auf der Basis der kritischen Neuausgabe der Oper aufgenommen wurde. Diese Ausgabe berücksichtigt nicht nur den Notentext der im 19. Jahrhundert bekannten Version, die bei dem Verleger Brandus erschien, sondern sie bietet auch die Fassung des Werkes, die Meyerbeer für die definitive Besetzung ausgearbeitet hatte und in Paris ab Dezember 1848 einstudieren ließ. Sie wird deshalb als Urfassung bezeichnet.

Die bekannte Brandus-Fassung unterscheidet sich von der Urfassung durch umfangreiche Striche, die durch Überleitungstakte ersetzt wurden, welche im Anhang der Neuausgabe abgedruckt sind. Dass viele dieser Striche gegen die ursprüngliche Intention des Komponisten erfolgten, berichtet Meyerbeers Sekretär Johannes Weber. Ein Teil der Striche geht auf die Überforderung des Uraufführungstenors Gustave Roger zurück. Über die Unfähigkeit des Tenors hat sich Johannes Weber wesentlich drastischer geäußert als der stets diplomatische Meyerbeer. Allerdings kannte Weber Roger wesentlich besser, denn Meyerbeer hatte seinen Sekretär schon im Vorfeld der Produktion zur Begleitung der privaten Probenarbeit seines Sorgenkindes entsandt. Das Bild, das Weber von diesen Proben zeichnet, die in der Wohnung des Tenors stattfanden, ist nahezu eine Karikatur. Offenkundig hatte die Ehefrau des Tenors für die Gestaltung der Titelpartie das letzte Wort: „Jean tritt erst im zweiten Akt auf, dieser Akt ging ohne Widerstände durch, aber im dritten begann das Massaker. Madame Roger wohnte den Proben unvermeidlich bei, sie war weder Künstlerin noch Musikerin; sie umgab ihren Mann mit beständiger mütterlicher Fürsorge und ertrug keinen Widerspruch. Roger hatte im zweiten Akt viel zu singen; Madame Roger fand, dass er im dritten wenig zu singen haben müsste. Sicher war die Rolle, so wie sie geschrieben war, zu schwer für Roger. Generell lag das Repertoire der Opera ein wenig über seinen Kräften. Er war ein Tenor der Opera comique oder demi-caractere, nicht dramatischer Tenor. Mit ihm kamen die süßen und charmanten Wirkungen sehr schön heraus, aber nicht die mächtigen und kräftigen Wirkungen. […] Es gab im dritten Akt eine sehr originelle und ausdrucksstarke Arie des Jean. Kaum war sie ausprobiert, fand Madame Roger, dass sie zu viel sei und man sie streichen müsse. Roger wollte das erst nicht, die Arie gefiel ihm, aber Widerstand war unmöglich, und am nächsten Morgen sagte er mir, dass die Arie gestrichen sei.“

Der Starkomponist Giacomo Meyerbeer/OBA.

Die komplett gestrichene Arie ist die Prière No. 18 (B) am Ende des dritten Aktes, die in der vorliegenden Aufnahme erstmals zu hören ist. Jedoch wurde die Tenorpartie auch an anderen Stellen eingekürzt. Diese Striche wurden in der vorliegenden Aufnahme ebenfalls teilweise geöffnet und sind somit Ersteinspielungen.

Die meisten Striche entstanden jedoch aus reinen Zeitgründen noch kurz vor der Premiere. Am 1.4.1849 schreibt Meyerbeer in sein Tagebuch: „Generalprobe von allen 5 Akten. Sie dauerte mit den Entreakten, welche 1 Stunde 20 Minuten währten, von 1/2 8 bis 1 Uhr, also 4 Stunden 16 Minuten Musik. Ich muss also 40 Minuten Musik wenigstens schneiden: eine harte und schwierige Aufgabe.“

Bedauerlicherweise fiel diesen Strichen in letzter Minute eine der bedeutendsten und schönsten Nummern der Partitur zum Opfer: der Selbstmord-Monolog der Berthe. Er ist auch von allgemeiner musikgeschichtlicher Bedeutung, denn es hätte sich um die erstmalige Verwendung des neu erfundenen Saxophons in der Operngeschichte gehandelt. Möglicherweise wäre die Geschichte dieses Instrumentes, das dann hauptsächlich im Jazz Verwendung fand, anders verlaufen, wenn es in der bedeutendsten Oper des meistgespielten Komponisten des 19. Jahrhunderts als ausdrucksstarkes Orchesterinstrument bekannt geworden wäre.

Im Februar 1848 hatte Meyerbeer den Einfall, Berthes Selbstmord durch ein Trio (No. 28 (B)) zu motivieren, das mit einem ausdrucksstarken Monolog endet, der auch stilistisch auf die spätere, deklamatorischer konzipierte Gattung des drame lyrique vorausweist. Meyerbeer komponierte mit großem Engagement an dieser wichtigen Szene: Zunächst schrieb er Berthes Monolog mit Cello-Begleitung. Noch zwei Wochen vor der Generalprobe, am 16. März 1849, probierte er mit dem Oboisten Louis Verroux das neu erfundene Altsaxophon (in Es) aus und transponierte nicht nur die Begleitung desTodes-Monologes der Berthe für dieses Instrument, sondern auch das Erinnerungsmotiv der Pastorale im 3. Akt (Scene nach No. 16).

Der Autor: Matthias Brzoska studierte Musikwissenschaft in Marburg und Berlin bei Reinhold Brinkmann, Sieghart Döhring und Carl Dahlhaus sowie Französische Philologie bei Hermann Hofer.

1981 bis 1986 war er Lehrbeauftragter an der Hochschule der Künste in Berlin, promoviert wurde er 1986 an der Technischen Universität Berlin mit einer Dissertation über Franz Schreker. Von 1987 bis 1990 war er in Paris in einem Forschungsprojekt tätig, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde. 1992 wurde er an der Universität Bayreuth mit einer Studie über die Idee eines Gesamtkunstwerks habilitiert.

Anschließend wurde er Professor für Musikwissenschaft an der Folkwang Universität der Künste Essen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Oper, Musik und intertextuelle Beziehungen zwischen Musik und anderen Künsten. Verschiedene Forschungsarbeiten unternahm er gemeinsam mit seiner Frau, der Musikwissenschaftlerin Elisabeth Schmierer/ Quelle Wikipedia

Dadurch hätte sich auch ein klanglicher Bezug zwischen dem Pastorale und dem Todesmonolog hergestellt, der die motivische und charakterliche Beziehung zwischen der Pastoralarie und dem Mittelsatz des Trios pointiert hätte. Denn das Anfangsmotiv dieses Pastoralsatzes des Trios ist als Umkehrungsvariante aus der Pastoralarie abgeleitet.

Johannes Weber berichtet in seinen Memoiren, auf welch lakonische Weise der Regisseur schließlich sowohl Berthe als auch ihren Todesmonolog erledigte: „Eines Morgens teilte er [Meyerbeer] mir mit, dass die Szene gestrichen wurde. Berthe erdolcht sich, fällt in die Kulissen, und alles ist gesagt; das Saxophon verschwand.“

Auch diese zentrale Nummer der Oper hat die Essener Produktion zur Uraufführung gebracht, selbstverständlich auch mit den korrespondierenden Saxophon-Stellen im dritten Akt. Matthias Brzoska

Deshalb hier im Anschluss noch einmal der Hinweis auf das wichtige Konzert in der Essener Folkwang Hochschule 2007 (Essen, Zeche Zollverein, Salzlager der Kokerei, 16. Mai 2007). Mit dem Chor, namhaften Solisten und dem Orchester der Folkwang Hochschule dirigierte David de Villiers nicht nur den 5. Akt des Prophéte in der ungestrichenen Erstaufführung der Neuedition: Entracte et Scène (No 25); Scène, Cavatine et Air (Fides) (No 26); Scène et Grand Duo (Fidès, Jean) ( No 27); Scène, Trio et Récitatif : (Berthe, Fidès,Jean) (No 28) (Todesmonolog mit Saxophon); Finale : Bacchanale (No 29 A); Couplets Bachiques (No 29 B) – Uraufführung.

Sondern auch Ausschnitte aus den vorhergehenden vier Akten: Ouverture: Die im 19. Jahrhundert verschollene Ouverture in der Erstedition der kritischen Neuausgabe; Auftrittscavatine der Berthe C-Dur (I. Akt, No. 1bisA), Uraufführung der Urfassung; Complainte de la Mendiante (Arie Fidès), (IV. Akt, No 21); Scène et Duo, Berthe / Fidès, (No 22), mit der vollständigen Orchesterfassung sowie den Marche du Sacre (IV. Akt, No 23) Uraufführung der Urfassung.

Es sangen Gloria Scalchi, Victoria Loukianetz, Benjamin Bruns, Sung-Rae Kim, Tobias Hänschke und Mohsen Rashidkhan neben den bereits genannten Kräften.

„Le Prophète“ an der Deutschen Oper Berlin am 4. 1. 2018: Ronnita Miller als Fidès/ Foto Bettina Stöss

Und zuvor: der lange Weg des Propheten. Das Internationale Meyerbeer-Institut gab in Zusammenarbeit mit der Univ.-GH Paderborn und dem Forschungsinstitut für Musiktheater Thurnau eine kritische Ausgabe der Bühnenwerke Giacomo Meyerbeers heraus. Die Oper Le Prophète (Abt. 1 Bühnenwerke, Bd. 12, Le Prophète, Partitur und Anhang, 5 Bde, Kritischer Bericht, Libretto und Klavierauszug) wurde von Matthias Brzoska ediert. Die Ausgabe ist bei Ricordi München erschienen. Die in dieser Ausgabe edierte Urfassung des Werkes wurde erstmals am 25. September 2004 an den Städtischen Bühnen Münster aufgeführt. Die Regie übernahm Wolfgang Quetes, die musikalische Leitung hatte Ivan Törsz. Die Hauptrollen wurden von Daniel Magdal (Jean), Suzanne McLeod (Fidès), Carmen Acosta (Berthe), Anton Keremidtchiev (Oberthal), Plamen Hidjov (Zacharie), Radoslaw Wielgus (Mathisen) und James Mc Lean (Jonas) interpretiert. Die neu aufgefundene Ouverture wurde in einem Konzert der Bochumer Symphoniker am 27.11.98 unter der Leitung von Stephen Sloane zur Uraufführung gebracht. In einem Gesprächskonzert der Folkwang Universität der Künste waren am 30.11.1997 folgende Teile der neu edierten Urfassung erstmals aufgeführt worden. (s. o.)

Im Zeitraum 3.-6.6.1999 fand in Stockholm eine weitere Inszenierung des Werkes statt, die neben den o.g. Werkteilen weitere Teile der Urfassung in einer Bearbeitung für kleines Orchester erstmals vorstellte. Insbesondere interpretierte Ingrid Tobiasson die Partie der Fidès ungekürzt nach der Urfassung. (Konzeption: Mathias Clason und Sofia Nyblom, Musikalische Ltg.: Gunnar Stern, Fidès: Ingrid Tobiasson, Berthe: Christina Knochenhauer, Jean: Jean-Pierre Furlan, Zacharie: Stig Tysklind, Mathisen: Frederic Zetterström, Jonas: Torbjörn Lilliequist, Oberthal: Tord Wallström) (Quelle http://www.brzoska.de/meyerbeerwerkausgabe.html). G. H.

.

..Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie Die vergessene Oper hier.

Der Verfasser scheint ein glühender Verehrer Medeas zu sein (Er vergleicht sie sogar mit Jesus.), und entsprechend schlecht kommt Jason bei ihm weg, der sicherlich keine Sympathie verdient. Ned geht aber so weit, ihn als „angestaubter Berufsheld“ zu titulieren, der „nicht der Typ“ von Dirke sei. Er will wissen, dass ihre Befangenheit nicht der Angst vor Medeas Rache gilt, sondern der Tatsache, dass sie Jason nicht heiraten möchte. In diesem Zusammenhang wird auch endlich einmal auf die Musik eingegangen, nämlich die Bedeutung der Flöte in Dirkes Arie, während man sonst nichts über dieses nicht unwichtige Element einer Oper erfährt, außer dass sich der Autor lustig macht über die Urteile von Zeitgenossen über Cherubinis Werk, deren einer „nicht schnallt“, wie die Musik angemessen einzuschätzen sei.

Der Verfasser scheint ein glühender Verehrer Medeas zu sein (Er vergleicht sie sogar mit Jesus.), und entsprechend schlecht kommt Jason bei ihm weg, der sicherlich keine Sympathie verdient. Ned geht aber so weit, ihn als „angestaubter Berufsheld“ zu titulieren, der „nicht der Typ“ von Dirke sei. Er will wissen, dass ihre Befangenheit nicht der Angst vor Medeas Rache gilt, sondern der Tatsache, dass sie Jason nicht heiraten möchte. In diesem Zusammenhang wird auch endlich einmal auf die Musik eingegangen, nämlich die Bedeutung der Flöte in Dirkes Arie, während man sonst nichts über dieses nicht unwichtige Element einer Oper erfährt, außer dass sich der Autor lustig macht über die Urteile von Zeitgenossen über Cherubinis Werk, deren einer „nicht schnallt“, wie die Musik angemessen einzuschätzen sei.

Vor der Bühne sitzt das Orchestra Internazionale d’Italia, das unter Leitung von

Vor der Bühne sitzt das Orchestra Internazionale d’Italia, das unter Leitung von

Bekanntlich braucht der Trovatore für eine erfolgreiche Aufführung „nur“ die vier, in Wahrheit die fünf besten Sänger der Welt. An der

Bekanntlich braucht der Trovatore für eine erfolgreiche Aufführung „nur“ die vier, in Wahrheit die fünf besten Sänger der Welt. An der

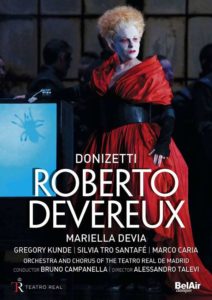

Roberto Devereux ist eine fast abgezirkelte Vierecksgeschichte. Roberto und Sara lieben sich. Auf Geheiß der Königin musste Sara nach dem Tod ihres Vaters Robertos besten Freund Nottingham heiraten. Sie wirft ihm die Liebe zur Königin vor, er ihr den angeblichen Treuebruch. Es gibt zwei Liebes- bzw. Treupfänder, den Ring der Königin, der Roberto Sicherheit verspricht, sowie den blauen Schal, den ihm Sara schenkt und der Nottingham den Treuebruch seiner Frau verrät, weshalb Nottingham seine Frau festhält und sie der Königin nicht der Ring überbringen kann, mit der Roberto Elisabetta an ihr gegebenes Versprechen erinnern will. Zu spät. Roberto wird hingerichtet. Die Königin bricht zusammen und dankt ab. Das Finale, in dem Donizetti den Typ der virtuosen Schlussarie zu einer großartigen musikdramatischen Szene vom „Vivi, ingrato“-Lamento über ariose und rezitativische Passagen zur leidenschaftlichen Cabaletta „Quel sangue versato“ steigert, ist der Höhepunkt einer an intensiven und leidenschaftlichen Zweierszenen reichen Oper, in der der Chor, Lord Cecil und Sir Raleigh nur Randfiguren bleiben.

Roberto Devereux ist eine fast abgezirkelte Vierecksgeschichte. Roberto und Sara lieben sich. Auf Geheiß der Königin musste Sara nach dem Tod ihres Vaters Robertos besten Freund Nottingham heiraten. Sie wirft ihm die Liebe zur Königin vor, er ihr den angeblichen Treuebruch. Es gibt zwei Liebes- bzw. Treupfänder, den Ring der Königin, der Roberto Sicherheit verspricht, sowie den blauen Schal, den ihm Sara schenkt und der Nottingham den Treuebruch seiner Frau verrät, weshalb Nottingham seine Frau festhält und sie der Königin nicht der Ring überbringen kann, mit der Roberto Elisabetta an ihr gegebenes Versprechen erinnern will. Zu spät. Roberto wird hingerichtet. Die Königin bricht zusammen und dankt ab. Das Finale, in dem Donizetti den Typ der virtuosen Schlussarie zu einer großartigen musikdramatischen Szene vom „Vivi, ingrato“-Lamento über ariose und rezitativische Passagen zur leidenschaftlichen Cabaletta „Quel sangue versato“ steigert, ist der Höhepunkt einer an intensiven und leidenschaftlichen Zweierszenen reichen Oper, in der der Chor, Lord Cecil und Sir Raleigh nur Randfiguren bleiben.