.

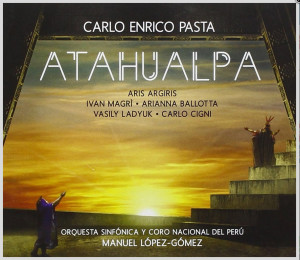

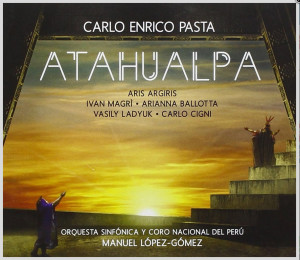

Nationalhymnen anlässlich von Olympischen Spielen und Fußballweltmeisterschaften rufen vor allem beim opernliebenden Publikum oft ein Lächeln hervor, wenn sie musikalische Assoziationen an Donizetti, Rossini oder Verdi wachrufen – die meisten stammen ja aus dieser Zeit, namentlich in den lateinamerikanischen Ländern, wie die aus Peru von 1822, die sich auch am Ende der Oper Atahualpa von Carlo Enrico Pasta findet. Pasta? Nie gehört! Wenn man in Chile, Bolivien oder Peru von der Oper des 19. Jahrhunderts, sei es diesseits oder jenseits des Atlantik, spricht, beschränkt sich das meist auf den in Mailand ausgebildeten Brasilianer Carlos Gomez und seine Fosca und natürlich auf die Indianeroper Il Guarany, die zu einer Nationaloper geworden ist und vielfach dort aufgeführt wurde. Was wirklich zu kurz gedacht ist, denn viele italienisch ausgebildete Musiker der Zeit schrieben für „auswärtige“ Gelegenheiten, und man sollte sich wenigstens daran erinnern, dass Rossini für Lissabon im Jahre 1826 seine Adina schrieb oder dass Mercadante gut sieben Titel seines Werkkatalogs für ein iberisches Debüt vorsah (Lissabon, Cadiz und Madrid). Es würde sich auch lohnen, sich an den Navareser Emilio Arrieta (1823-1894) zu erinnern, der vor allem wegen seiner Zarzuela Marina oder seiner Conquista di Granata auf das Libretto von Solera bekannt war. Oder an den Katalanen Ramon Carnicer (1789-1855), ebenfalls Komponist von Opern auf Texte von Tottola oder Ferretti.

.

Carlo Enrico Pasta/ Universal

Ganz und gar italienisch waren in jedem Falle, abgesehen von den Libretti, die musikalischen Modelle, die von einer festen Kontinuität der musikalischen Strukturen made in Milan sprechen. Mailand und das dortige Konservatorium, die Opernfabrik des mittleren 19. Jahrhunderts quasi, brachten viele Komponisten hervor, italienische und auswärtige, die in fernen Ländern als Nationalkomponisten auf der Basis des in Italien Gelernten geehrt wurden. Forino, Gomez, Montero, Carrer, Tschoukadian und viele mehr, die von Brasilien und Schweden bis Armenien für die Verbreitung der italienischen Oper, aufgefüllt mit nationalen Inhalten, sorgten und die in den adoptierten Heimatländern die italienische Musikkultur installierten bzw. sie zu einheimischer ummünzten.

.

„Atahualpa“: Schinkels Bühnenbild zu Spontinis „Fernand Cortez“ in Berlin/ Wiki

So lohnt es sich auch, sich Carlo Enrico Pasta zuzuwenden (Mailand 1817-1898), der rund dreißig Jahre lang nach einem italienischen Vorspiel zwischen Bolivien, Chile und Peru pendelte, unterbrochen nur von wenigen Jahren in Italien, während derer er seinen Atahualpa in Genua 1875 am Teatro del Verme zur Uraufführung präsentierte. Vorher hatte er mehr oder weniger einige andere Werke vorgestellt und sich – wie man erzählt – als angeblicher Neffe der großen Giuditta Pasta einen ersten Auftritt an der Scala „erarbeitet“. Warum er sich nach Lateinamerika „absetzte“ ist ungeklärt. Alexander Weatherson (Donizetti-Gesellschaft London) meint, er sei den besatzenden Österreichern unliebenswert aufgefallen und habe sich aus politischen Gründen wie Jacopo Foroni nach Schweden eben nach Lima „verdrückt“, um der Verfolgung zu entgehen. Bei anderen Zeitgenossen gibt es Hinweise auf erdrückende Schulden, die eine Flucht notwendig machten. In jedem Falle fand Pasta in Lima über lange Jahre eine Heimat und wurde dort als Nationalkomponist geehrt.

„Atahualpa“: Schinkels Bühnenbild zu Spontinis „Fernand Cortez“ in Berlin/ Wiki

Carlo Enrico Pasta wurde am 17. November in Mailand geboren und starb ebendort am 31. August 1898. Nach Studien am heimischen Konservatorium ging er an das gleiche Institut in Paris, studierte bei Hippolyte Colet (empfohlen von Donizetti; Colet hatte auch Adolphe Adam unterrichtet) und schloss 1849 mit einem Diplom ab. Im Mai 1849 debütierte er mit siener ersten Oper La Romana in Rom (gelobt wurden die folkloristischen Elemente darin). Für Turin schrieb er 1850 eine Sinfonia, eine Polka für die Ballerina Amalia Ferrari und schließlich seine erste ernsthafte Oper I Tredici auf ein Libretto von Giorgio Giachetti am Teatro Sutera 1851 (die Presse sprach von einem vielversprechenden Beginn). Zwischen 1851 und 1855 war Pasta musikalischer Leiter des Infanterie-Regiments Savoyen. Eine Oper namens La Fronda o Il castello di San Germano auf ein Libretto von Francesco Guidi, für 1855 in Turin angekündigt, gelangte nicht zur Aufführung.

Aus unbekannten Gründen (s. oben) schiffte sich Pasta nach Lima ein. Dort verdiente er seinen Lebensunterhalt als Klavierlehrer, später als Dirigent, Coach und Grüpndungsmitglied der Philharmonischen Gesellschaft – und Komponist für das örtliche Theater. Seine beiden Zarzuelas auf spanische Libretti, El loco de la guardilla 1863 und La cola del diabolo (auch Una taza de te) 1863 brachten ihm große Anerkennung. Weitere Projekte aber fielen ins Wasser, darunter auch eine geplante Zusammenarbeit mit dem Dichter Juan Vincente Camacho (1829 – 1872). Hingegen erwies sich die Arbeit mit Juan Cossio (1823 – 1881) bei dem geplanten Werk Rafael Sanzio als fruchtbar – die erste originale peruanische Zarzuela! Sein Interesse an der Geschichte des Landes mehrte sich und er beschäftigte sich mit der Eroberung Perus durch Pizarro. Mit seiner nun in Lima aufgeführten ersten Oper La Fronde landete er einen überwältigenden Erfolg, hatte er doch auch Hinweise auf Indios und eben die Geschichte Perus mit eingebaut. La Fronde wurde 1855 in Lima aufgeführt und gilt als erste italienische Oper in Peru. Dennoch ließ Pasta der Gedanke an eine europäische Karriere nicht ruhen. Er kehrte nach Italien zurück und versuchte wieder in Mailand Fuß zu fassen. Aber die überwältigenden finanziellen Schwierigkeiten ebendort zwangen ihn zur erneuten Flucht nach Lima zurück. Er komponierte dort Kirchenmusik, darunter eine Missa solemnis 1869 (wahrscheinlich bereits in Paris geschrieben) und schließlich Atahualpa, der zwar 1875 schon n Genua am Teatro Paganini erstaufgeführt, aber wohl doch der auf Europa fixierten regierenden Gesellschaft in Lima 1877 als originales Werk „verkauft“ wurde. Im selben Jahr kam es auch zu einer Aufführung der Oper am Teatro del Verme in Mailand. Dann fiel das Werk in Vergessenheit. 2013 nun orchestrierte Matteo Angeloni die Oper für eine Aufführung am Gran Teatro Nacional in Lima.

„Atahualpa“: Finale des Konzerts in Lima 2013/ Ministerio de Coltura Lima

Von der Oper Atahualpa hat leider keine Partitur überlebt, nicht einmal die komplette Instrumentierung, so dass es nur einen Klavierauszug für Singstimme gibt. Vom dem Moment an, an dem man sich am Gran Teatro Nacional von Lima entschloss, für das Festival Internazionale dell’ Opera Alejandro Granda 2013 eine verdiente Wiedergutmachung des adoptierten Landes-Sohns mit allen Ehren (und eine nachfolgende Aufnahme) anzugehen, wurde eine Orchestrierung notwendig, für die man dem Komponisten Matteo Angeloni gewann. Angeloni hielt sich an die typischen Stilmittel der Epoche, ohne sich passiv denselben zu unterwerfen, und ließ sich kreativ von dem wenigen Überlieferten inspirieren. Damit wird – wie man nun hören kann – nicht immer das Niveau eines Verdi erreicht, dessen Zeitgenosse ja Pasta war, aber man näherte sich doch dessen frühen Opern und den letzten Vertretern der Grand Opéra an. Die lokalen musikalischen Elemente sind in Atahualpa nicht schmückendes Beiwerk, sondern in ein dramaturgisches Konzept eingebettet und lassen die leidenschaftliche Sprache des Komponisten für die Ureinwohner Perus erkennen. So werden besonders die originären, regionalen Indianer-Elemente ins Licht gerückt, weit mehr als die der üblichen Oper-Konvention, was dem Werk eine überspringende Energie und große Individualität verleiht, in der auch das Erklingen der peruanischen Nationalhymne am Schluss mitreißend und inspiriert wirkt: organisch und nicht etwa künstlich aufgesetzt. Musikalisch ist die Oper von solider Erfindung. Sie bietet zwei-drei wirklich beeindruckende Monologe für die Protagonisten, effektvolle Momente/ Concertati für den Chor, sowohl der Männer Pizarros wie der versammelten und kommentierenden Inkas. Der Guarany von Carlos Gomez ist hier nicht weit (Mailand 1870), und es bleibt die Frage, wieweit Pasta den gekannt hat…. Es ist zudem immer wieder spannend, das Bemühen der Komponisten der Zeit, die compositori minori, zu erleben, eben nicht in Verdis Idiom zu verfallen, das ja musikalisch allbeherrschend war zu jener Zeit – das erlebt man bei Gomez ebenso wie bei Foroni oder Braga und auch bei Pasta. 1875 ist Verdi unangefochten der große Mann der italienischen Oper, aber die „Gegenrichtung“ Ponchiellis oder vor allem Lauri Rossis (der namentlich auch als Lehrer die scapigliati beeinflusste), Pedrottis, Bragas und anderer zielte eben darauf ab, eine andere Klangästhetik und ein anderes dramatisches Konzept zu entwerfen. Pasta steht zwischen diesen Richtungen. Meyerbeers Einfluss ist musikalisch wie im Libretto deutlich. Man hört Anklänge an die frühen Opern Verdis (I Lombardi, Alzira et al), aber man hört auch Rossini (Tell), Donizetti und Ponchielli, um bei den bekannten Modellen zu bleiben. Melodischer als bei Apolloni oder Braga fließt die Musik weniger in langen deklamativen Rezitativen als vielmehr in ariosen Passagen, die sich recht schnell mit Soli und Ensembles abwechseln. Verdi ist natürlich nicht ganz zu umgehen: Im driten wie vierten Akt gibt es Anklänge an die Traviata und vor allem an den Rigoletto, eher strukturell als harmonisch. Namentlich die Aktschlüsse und das Finale beeindrucken durch ihre robuste Kraft. Als ausgesprochen gelungener Coup muss das Einschließen der 1822 von Bernardo Alcedo komponierten Nationalhymne Perus für den Schlusschor der Oper gelten. Das reißt von den Sitzen, bis heute. Und ist nicht nett zu den Spaniern…

„Atahualpa“: der Librettist Antonio Ghislanzoni/ Wiki

Das Libretto von Antonio Ghislanzoni macht einen großartigen Eindruck. Der Stoff behandelt die schmerzhaft-bekannte Epoche der Eroberung Lateinamerikas. Pizarro tötet den letzten Inka-Kaiser Atahualpa und verleibt Peru der spanischen Krone ein – für die Nachkommen der Indios bis heute traumatisch und für die Erben der Spanier im Lande eine fragwürdige, aber stets mit zweifelhafter Berechtigung verteidigte Hypothek. Hinein spielt der bekannte Topos des „edlen Wilden“ wie bei Rousseau, der in vielen Opern der Zeit und davor behandelt wird, von Rameau und Hasse bis zu Meyerbeer, Cherubini, Spontini, Rossini, Donizetti, Verdi und vielen anderen. 1870 hatte Gomez mit seinem Guarany an der Scala damit einen überragenden Erfolg erzielt, der sogar den nun fest installierten Verdi unruhig machte. Edle Wilde waren im musikalischen Italien des aufgeklärten ausgehenden 19. Jahrhunderts also keine Seltenheit, wohl aber noch für die lateinamerikanischen Länder, die ja die originale Vorlage abgaben.

„Atahualpa“: der Sponsor der originalen Aufführung 1877 in Lima, Dionisio Derteano/ Wiki

Carlo Enrico Pasta war zu diesem Zeitpunkt ein geübter Komponist, sicher kein überragender wie der überraschende Jacopo Foroni oder Carlos Gomez, aber doch einer der soliden B-Kategorie, wie Apolloni, Braga oder andere. Für seine lateinamerikanische Phase schrieb er die erwähnten Zarzuelas in Bolivien und dann La Fronda bereits in Lima 1872 und präsentierte eben Atahualpa 1877 (nach der originalen Premiere in Genua zwei jahre zuvor). Ghislanzonis Libretto in Musik gesetzt zeigt diesen als Sohn der Meyerbeerschen Grand Opéra, damals modern und als Modell viel verwendet, sowohl bei Don Carlos, Les Vêpres Siciliennes und Aida wie auch in der Musikdiskussion der Zeit präsent. Zumal Meyerbeers und Spontinis Opern gerade in Italienisch von Neapel ausgehend oft auf den Spielpänen Italiens auftauchten (dazu auch die Diskussion im Spontini-Buch des Studiopunkt-Verlages). Ghislanzoni führt die dramaturgische Lektion Verdis weiter und erschafft ein Duett zwischen Nichte Cora und Kaiser/Onkel Atahualpa, das stark an jenes zwischen Aida und Amonasro erinnert. Oder auch das große Liebesduett zwischen dem Spanier Hernandez de Soto und Cora (der übliche Konflikt zwischen Besatzer und Besetzten), das nicht von einer unisonen Kadenz einer stretta besiegelt, sondern von einer coda wieder eröffnet wird, die an den Schluss („Numi pietà“) des Duetts von Aida und Amneris erinnert. An Meyerbeers Africaine (sicher eher die Africana) gemahnt die Eröffnung des 2. Aktes („O paradiso“) mit den flirrenden Streichern. Es wäre jedoch falsch, das Libretto nur durch den Filter Aida zu betrachten. Atahualpa ist eine politisch stark engagierte Oper, obwohl der Gegenstand so konventionell wie wenige scheint: Konflikte zwischen zwei Völkern, Siegern und Besiegten, Christen und Heiden. Dazu die übliche verbotene (und aussichtslose) Liebe zwischen zwei jungen Leuten, die den jeweilig feindlichen Parteien angehören.

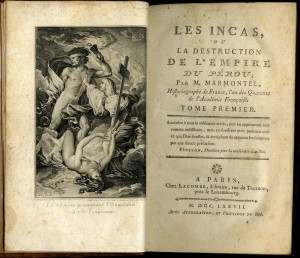

Marmontels bahnbrechendes Drama „Les Incas ou la Destruction de l´Empire du Pérou“, Paris 1777/ OBA

Das Libretto hätte sich darauf beschränken können, für die Inkas Partei zu ergreifen, mit den Besiegten zu sympathisieren. Alle tot – Schluss. Aber Pasta und Ghislanzoni tun 1875/77 mehr. Sie tun etwas, das über den patriotisch- konventionellen Grundton hinausgeht und was den komplizierten religiösen Aspekt beleuchtet. Hier merkt m,an das voranschreitende Jahrhundert und die Früchte der scapigliatura. Bei Pasta/Ghislanzoni wird die Opernwelt von zweifelhaften, eifernden Priestern beherrscht, aber es wird nicht das Christentum als solches in Frage gestellt. Wenn man nach der Szene, in der der Inkakaiser die Bibel verächtlich zu Boden wirft, erwartet, dass in dem darauf folgenden Kerkerbild eine spirituelle Erleuchtung (quasi ex machina) zum christlichen Glauben ähnlich wie im Nabucco stattfindet: nichts dergleichen. Atahualpa verschmäht die Taufe, und die Nachricht von seiner angeblichen Unterwerfung wird nur deshalb von den Spaniern verbreitet, um die Eingeborenen zu demoralisieren und zum Aufgeben zu bringen. Diese wird aber sofort von Cora und von den Zeugen der letzten Momente des Inka widerrufen. Die Festigkeit, mit der die Nichte des Kaisers ihre – in einem Moment der Schwäche akzeptierte – Taufe widerruft und zu den Wurzeln des alten Glaubens zurückkehrt, hat etwas unvergleichbar Heroisches, Beharrendes, Grundsätzliches. Und auch Modernes, Anklagendes. Alles in allem ist dies einer der eindrucksvollsten Aspekte in der Oper: Die von dem perfiden, unversöhnlichen Mönch Valverde vertretene Religion wird nicht einfach mit den spanischen Invasoren identifiziert. Sie ist in überraschender Modernität (Feuerbach beginnt 1841 Thesen über die Religion herauszugeben; sie sind ein heikles Thema für die italienische Oper und kaum ohne ein Trauma zu akzeptieren ) erkenntlich als „Opium für´s Volk“. Die Religion vergiftet die Invasoren selbst, wie der Prolog klar macht, wenn die Soldaten (müde des nutzlosen, in fernem Land geführten Kriegs) meutern wollen und von den fanatischen Reden des Mönches neu indoktriniert werden. Auch Pizarro hämmert seinen Leuten patriotische Parolen ein. Aber es ist der Schatten des Kreuzes, der jeden Widerstand besiegt und sogar ein Gefühl der Beschämung gegenüber dem Wunsch nach endlich Frieden aufkommen lässt. Der Konquistador Pizarro besitzt menschliche Würde, auch wenn er sich im Irrtum befindet. Er schämt sich für seinen fanatischen Glaubensvertreter und schiebt die Pflicht vor, um sein Gewissen zu beruhigen. Er weiß Zweifel und Dignität auszudrücken, besitzt eine Art von Glauben wollender Naivität, eine Aufrichtigkeit in seinem Bemühen, der Krone ein Imperium zu erobern. Der Jesuit Valverde nicht. Er ist der steinerne Prophet des Fanatismus, eher ein dämonischer als ein patriarchalischer Bass. Die christliche Religion wird – 1875! – von Ghislanzoni mit diesem fanatischen Repräsentanten gleichgesetzt. Da gibt es keine Hoffnung auf Toleranz, nur ein Vorgehen nach der Pflicht. Dem widersetzt sich der junge Spanier Soto vergeblich, der damit die Worte von Verdis Giselda in den Lombardi wiederholt: „Nein, nein, der Christengott fordert kein menschliches Blut“. Gegenüber dem Sonnenkult der Inka repräsentiert Soto ein Menschen-Ideal zwischen einem kommenden, schreckerfüllten fin de siécle und dem alten Gottesglauben der Aufklärung (der Mythos des „edlen Wilden“). Alles in allem wird hier eine Vision ausgebreitet, die den Antiklerikalismus der scapigliati überspringt und hin (oder zurück) zum kritischen historischen und pessimistischen Blick des Juden Meyerbeer auf Katholiken, Hugenotten und Widertäufer führt. G. H.

„Atahualpa“: Kampf zwischen Incas und Spaniern in Cajamarca/ Wiki

Dazu auch eine Passage von Malena Kuss in ihrer Dissertation zu Robert Stevensons Beitrag zur Musik in der Karibik und Lateinamerika: Other writings emphasized the significance of 19th- and early 20th-century Peruvian works, especially the first Atahualpa for the lyric stage by the Italian Carlo Enrico Pasta, who settled in Lima in 1855, with libretto by Antonio Ghislanzoni, premiered in Milan four years after Aida’s performance in Cairo. Stevenson’s emphasis on Ghislanzoni in references to this work is paradigmatic of his total output, that is, his virtuoso command of the European tradition without which academic traditions in the Americas up to the first decades of the 20th century cannot be understood in the context of their interdependent relationship with Europe. The Pasta/Ghislanzoni 1875 setting of one of the great tales of history (the imprisonment, sentence, and execution of the last Inca ruler by Francisco Pizarro in 1533) is remarkable for two reasons: Ghislanzoni’s exultant verse is essentially a disquisition of the ideas that relegate human conflict to a level of dramatic insignificance, and in that sense comparable with Giuseppe Antonio Borgese’s text for Roger Sessions’s 1964 setting of Montezuma, based on that `other‘ great tale of history, the Conquest of Mexico.

The other remarkable fact about the first Atahualpa for the lyric stage by Pasta and Ghislanzoni is that two Italians could dramatize a Peruvian view of the Atahualpa story, one that touched a nerve of identification and amusement when I presented a paper on this work in Lima, on October 20, 1995. At the end of this most conventional and eclectic four-act score, the dying priestess Cora (syncretized here from Marmontel’s Les Incas [1777]) projects a vision of redemption of the indigenous people, the vindication of a Conquest presented as massacre, through the musical symbolism of Peru’s National Anthem (by José Bernardo Alcedo (1788-1878), which had been the subject of a tribute by Stevenson (see Bibliography). It is naive at best to think of the 1821 Peruvian Independence as vindication of the indigenous peoples whose destiny Pizarro changed forever, and the Limeñan anthropologists, historians, and cultural psychoanalysts present at my lecture found this interpretation of Peru’s creole independence so fascinating as to have proposed another performance of this Atahualpa, 120 years after its premiere in Lima in 1877.

Auf der neuen CD bei Universal Italien (s. nachstehend) singt Ivan Magri mit sehr gutem Material den feurigen jungen Spanier Soto, der in die Kaisernichte Cora verliebt ist – seine Stimme sitzt gut und leuchtet, und für einen Konzertmitschnitt ist dies eine wirklich bewundernswerte Leistung. Soto ist ein Liebhabertenor mit edlen Gefühlen, von Anfang an gegen den Krieg mit den Inkas eingestellt, duldsam gegenüber Fremdem und treu dem eigenen Glauben, den er nur im Moment der höchsten Wut anzweifelt. Dies alles liefert Magri überzeugend. Cora ist eine in ihrem Innersten erschütterte Figur, die allmählich die Liebe entdeckt, die unheilvolle Ahnungen hat. Sie ist zwischen unterschiedlichen Gefühlen hin- und hergerissen, gibt für einen Moment dem Drängen der Invasoren nach und lässt sich taufen, sterbend verneint sie jede Bindung an die Spanier und ihre Religion und erhebt sich zur stolzen Heldin ihres Volkes. Man kann nicht abstreiten, dass Arianna Ballotta als Cora über eine unangenehme Emission der Stimme verfügt. Sie bleibt in dem bekannten Rahmen der zu leichten, willensstarken, aber zu dünnen Sopranstimmen, wie man sie von den historischen Einspielungen der Gomez-Opern aus Brasilien kennt: durchdringend und enervierend. Gleichwohl zieht man den Hut vor ihrer unerschrockenen Tapferkeit, sich dieser schweren, umfangreichen und zentralen Partie zu nähern. Sie klingt wie Page Oscar im Gewand der Amelia. Dies war das Repertoire, das die erste Interpretin der Partie sang und das man Frau Ballotta nicht zutrauen würde. Die restlichen Männerstimmen sind prachtvoll. Die beiden Kontrahenten Pizarro und Atahualpa, Vassily Ladyuk und Aris Agiris, prunken mit satten Bass-Baritonen, der gemeine Mönche Valverdi/ Carlo Cigni mit charaktervollem Bass, auch die übrigen (Xavier Fernandez, Juan Pablo Marcos sowie Rosa Parodi) brauchen sich nicht zu verstecken. Chor und Orchester (Coro Nacional sowie Orquesta Sinfonica Nacional del Peru) unter Manuel Lopez-Gomez sind zudem eine Pracht: frisch, temporeich, nuanciert – absolut ein Gewinn.

Auf der neuen CD bei Universal Italien (s. nachstehend) singt Ivan Magri mit sehr gutem Material den feurigen jungen Spanier Soto, der in die Kaisernichte Cora verliebt ist – seine Stimme sitzt gut und leuchtet, und für einen Konzertmitschnitt ist dies eine wirklich bewundernswerte Leistung. Soto ist ein Liebhabertenor mit edlen Gefühlen, von Anfang an gegen den Krieg mit den Inkas eingestellt, duldsam gegenüber Fremdem und treu dem eigenen Glauben, den er nur im Moment der höchsten Wut anzweifelt. Dies alles liefert Magri überzeugend. Cora ist eine in ihrem Innersten erschütterte Figur, die allmählich die Liebe entdeckt, die unheilvolle Ahnungen hat. Sie ist zwischen unterschiedlichen Gefühlen hin- und hergerissen, gibt für einen Moment dem Drängen der Invasoren nach und lässt sich taufen, sterbend verneint sie jede Bindung an die Spanier und ihre Religion und erhebt sich zur stolzen Heldin ihres Volkes. Man kann nicht abstreiten, dass Arianna Ballotta als Cora über eine unangenehme Emission der Stimme verfügt. Sie bleibt in dem bekannten Rahmen der zu leichten, willensstarken, aber zu dünnen Sopranstimmen, wie man sie von den historischen Einspielungen der Gomez-Opern aus Brasilien kennt: durchdringend und enervierend. Gleichwohl zieht man den Hut vor ihrer unerschrockenen Tapferkeit, sich dieser schweren, umfangreichen und zentralen Partie zu nähern. Sie klingt wie Page Oscar im Gewand der Amelia. Dies war das Repertoire, das die erste Interpretin der Partie sang und das man Frau Ballotta nicht zutrauen würde. Die restlichen Männerstimmen sind prachtvoll. Die beiden Kontrahenten Pizarro und Atahualpa, Vassily Ladyuk und Aris Agiris, prunken mit satten Bass-Baritonen, der gemeine Mönche Valverdi/ Carlo Cigni mit charaktervollem Bass, auch die übrigen (Xavier Fernandez, Juan Pablo Marcos sowie Rosa Parodi) brauchen sich nicht zu verstecken. Chor und Orchester (Coro Nacional sowie Orquesta Sinfonica Nacional del Peru) unter Manuel Lopez-Gomez sind zudem eine Pracht: frisch, temporeich, nuanciert – absolut ein Gewinn.

Das Ganze gibt’s bei Amazon Italien (Universal 481 1771, 2 CD) und kann mit deutscher Amazon-Kundenidentität/ Passwort bestellt werden gegen einen ganz geringen Aufpreis. Inhalt und das Libretto/ italienisch/spanisch liegen der CD bei, erhellende Artikel allerdings nicht. Aber im Ganzen: absolut habenswert!!! G. H. (Dank an Ingrid Wanja für die Übersetzung verschiedener Texte für diesen Artikel)

„Atahualpa“: die reommierte italienische Journalistin und Musikwissenschaftlerin Roberta Pedrotti/ apemusicale.it

Und zum Schluss, für Italienischkenner, ein Interview, dass die italienische Journalistin Roberta Pedrotti mit dem Komponisten Matteo Angeloni anlässlich dessen Orchestrierung der Oper Atualpa führte: Orchestrare Atahualpa, di Roberta Pedrotti: In occasione dell’uscita in CD dell’opera Atahualpa di Carlo Enrico Pasta [leggi la recensione], abbiamo rivolto alcune domande al compositore Matteo Angeloni, che ne ha curato l’orchestrazione. Come è nato il progetto Atahualpa e il suo coinvolgimento per l’orchestrazione? Ernesto Palacio, Direttore Artistico del Festival Internacional de Opera Alejandro Granda di Lima, anni fa è venuto in possesso dello spartito. L’autore, Carlo Enrico Pasta, nato a Milano nel 1817, visse in Perù dal 1855, e l’opera è ispirata a un episodio storico della conquista da parte degli spagnoli; Atahualpa è stato l’ultimo imperatore Inca, sconfitto e ucciso nel 1533. L’argomento di fondo è l’incontro/scontro tra due popoli, tra civiltà molto diverse tra loro; la vicenda ruota intorno all’amore, destinato a finire tragicamente, tra due giovani di parti avverse, il condottiero Soto e Cora, sacerdotessa del Sole. Quest’opera è stata rappresentata nel 1875 a Genova, e nel 1877 a Milano e a Lima. Il m° Palacio ha quindi iniziato a concepire il progetto di recuperarla e rappresentarla in prima moderna al Gran Teatro Nacional di Lima per il suo Festival. Io sono stato coinvolto per l’orchestrazione su suggerimento del direttore d’orchestra Michele Mariotti e del compositore Paolo Marzocchi; devo ringraziare loro per aver fatto il mio nome.

Qual è lo stato delle fonti? Avete utilizzato altro materiale oltre alla riduzione canto e piano dedicata a Dionisio Derteano? Si è reso necessario anche un lavoro filologico di revisione? La partitura orchestrale originale è andata completamente perduta; il mio lavoro si è basato esclusivamente sulla versione per canto e pianoforte, che è l’unica arrivata fino a noi. La revisione si è resa necessaria riguardo ad alcuni evidenti errori di stampa, come note che determinavano armonie sbagliate, o articolazioni musicali mancanti ma presenti in passaggi simili.

„Atahualpa“: Der Co-Komponist Matteo Angeloni/ youtube

Come definirebbe lo stile di Pasta, quali gli aspetti più interessanti del suo lavoro? Direi che Pasta sia stato molto influenzato da Verdi: alcune scene richiamano il Verdi maturo, anche se la resa generale è forse ancora legata al primo Verdi. Ciò è favorito anche dal libretto, che presenta situazioni e figure abbastanza tipiche nel melodramma ottocentesco. Alcune scene sembrano riecheggiare l‘Aida (il librettista era lo stesso, in fondo): il duetto Soto-Cora del secondo atto ricorda quello di Aida e Radames, la maledizione di Atahualpa a Cora ricorda l’analogo anatema di Amonasro alla figlia. Analoghe somiglianze e influenze possono trovarsi nel concertato dell’atto primo (coro dei sacerdoti) e nella prima scena dell’atto secondo, con Cora che aspetta l’amato (Amneris che attende il ritorno di Radames). Un legame con il Don Carlos può essere rinvenuto nella figura di

Valverde, basso che potrebbe richiamare i toni sinistri del Grande Inquisitore.

Lo stile di Pasta ha comunque dei tratti personali, come certe peculiarità armoniche, e momenti molto suggestivi e di grande potenza drammatica, uniti a slanci lirici toccanti. Complessivamente l’opera è di fattura molto buona, al di là della curiosità che può sorgere per la novità della sua riscoperta.

Quali difficoltà ha posto il lavoro di orchestrazione? Quali principi ha seguito, quali sono stati i modelli a cui rifarsi e le eventuali trappole da evitare? La scarsità di notizie riguardo a Pasta, e il non conoscere assolutamente gli altri suoi lavori, sono stati paradossalmente uno stimolo a una maggiore libertà e creatività. Dato che non ci è arrivata nessuna indicazione orchestrale, il mio lavoro non era ricostruire, mareinventare i timbri, cioè il modo in cui la musica sarebbe giunta alle nostre orecchie. Non ho voluto scrivere come si presume l’avesse fatto Pasta (cosa impossibile da verificare, peraltro); ho trattato lo spartito come un campo aperto di possibilità e di colori. Il punto di partenza è stato ovviamente la data della rappresentazione, il 1875, e il fatto che il librettista fosse Antonio Ghislanzoni. Quindi ho analizzato moltissime opere del repertorio lirico ottocentesco italiano, soprattutto di Verdi ma non solo, con l’intento di assimilare un ventaglio quanto più ampio possibile di soluzioni di scrittura orchestrale più usate e tipiche del periodo. Inoltre ho confrontato le partiture con le relative riduzioni per canto e piano, per capire quanta discrepanza ci fosse tra loro.

Der Dirigent Manuel Lopez-Gomez/ Ministero de Cultura

Ho esaminato opere le più diverse per tipo di scrittura e clima espressivo, per utilizzare nel mio lavoro tecniche il più possibile varie, ma che trovassero comunque giustificazione storica. Ho scelto un organico orchestrale abbastanza tipico, tra quelli usati nel periodo. L’impostazione che ho dato al lavoro è stata di realizzare una partitura che suonasse “del periodo”, adottando soluzioni mai anacronistiche, ma comunque creative, per disposizioni orchestrali e impasti timbrici, cercando di trovare il colore migliore per ogni momento musicale. Ne è scaturita una scrittura orchestrale probabilmente più mutevole e ricercata rispetto alla prassi del tempo, con un’attenzione particolare alle percussioni, e a strumenti come corno inglese e clarinetto basso, presenti in momenti molto importanti e suggestivi. Attraverso l’uso dei timbri ho sottolineato dei rimandi interni all’opera: ad esempio l’uso dell’ottavino e del triangolo al n.4 della partitura, dove è indicata l’Aurora. Il triangolo compare di nuovo nel n.16 – finale III, in contrappunto al coro che intona “Sulla patria oppressa e mesta gemi, o core”. E ritorna nel finale ultimo, stabilendo così un parallelismo tra la sua prima comparsa, quando il coro saluta l’aurora nascente, e il finale dell’opera in cui Cora, prima di uccidersi, profetizza la nascita della nazione peruviana (momento che tra l’altro incorpora l’incipit dell’inno nazionale peruviano, già composto quando Pasta scrisse l’opera).

„Atahualpa“: Bühnenbild zu Gomez´Oper „Il Guarany“/ Wiki

Oppure l’uso del tam-tam, che si ascolta solo due volte, al finale dell’Atto II, la cattura di Atahualpa, e al n. 15, quando Atahualpa maledice Cora per essersi convertita: due culmini grandiosi e drammatici. Ci sono inoltre dei temi ricorrenti, militari, di guerra, d’amore, che ho orchestrato in maniera ogni volta diversa, secondo le esigenze espressive. Il solo tema che si mantiene sempre identico è l’unico di sapore popolare peruviano, presente già nel Preludio, che segnala ad ogni sua comparsa la presenza in scena degli Inca. Per questo tema ho adottato una soluzione che suonasse “etnica”, ma con gli strumenti normali di un’orchestra sinfonica. Complessivamente, l’orchestrazione ha richiesto un anno di lavoro molto duro, quasi 500 pagine di partitura per due ore di musica; ma sicuramente ne è valsa la pena.

Oltre ad aver approntato l’orchestrazione, ha seguito anche le prove e la realizzazione lavorando con gli interpreti? Sì, sono stato a Lima per seguire le prove, ed eventualmente apportare correzioni. Era la prima volta che realizzavo un lavoro per grande orchestra e voci, e avevo un po’ di timore soprattutto riguardo ai pesi sonori, e che l’orchestra potesse sovrastare i cantanti. Ma ero stato molto attento a questo aspetto, scrivendo, e per fortuna non c’è stato bisogno di cambiare niente, il lavoro funzionava.

Pensa che l’opera potrebbe avere una circolazione? Si parla di qualche ripresa magari in forma scenica? Ora che questa musica riscoperta è disponibile in cd, è finalmente possibile farla conoscere. La circolazione in un primo momento dovrebbe avvenire soprattutto nei grandi teatri del Sudamerica, poi chissà…il m° Palacio sta lavorando per questo.

„Atahualpa“: die Proganonisten der neuen Aufnahme – Arianna Ballotta, Ivan Magri, Carlo Cigni/ Ministero de Cultura

Come potremmo raccontare in due parole chi è Matteo Angeloni e qual è la sua formazione e la sua attività di musicista? Quali sono ora i suoi progetti? Sono diplomato al Conservatorio “G. Rossini” in pianoforte e in composizione; ho conseguito il Master in musica da camera all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, con P.N. Masi, e mi sono inoltre perfezionato con l’Altenberg Trio Wien. Come pianista, compositore e orchestratore ho collaborato con istituzioni come la Fondazione Toscanini di Parma, Filarmonica Marchigiana, Macerata Opera Festival, Festival Internazionale “Da Bach a Bartòk”, Ente Concerti di Pesaro, Gioventù Musicale, Associazione Angelo Mariani di Ravenna, Theatre Na Strastnom di Mosca. Tra i miei lavori eseguiti, le Variazioni su un tema di Bartòk per orchestra (2009), Run (2012) per ensemble di 100 violoncelli (con Giovanni Sollima), Sinfonia degli arrivi – Azione rituale per orchestra (2014), rielaborazioni dell’ouverture della Battaglia di Legnano di Verdi e della Carmen di Bizet, e la versione integrale per trio dell’Histoire du Soldat di I. Stravinsky. In questo momento sto scrivendo un monodramma per soprano e quartetto d’archi, commissionato dall’Associazione Harmonia Novissima, ed è in corso un progetto di carattere nazionale in collaborazione con il CIDIM e le Edizioni Curci, per un’opera cameristica. (Das Gespräch entnahmen wir der italienischen website apemusicale.it mit großem Dank an Roberta Pedrotti.)

Abbildung oben: Luis Montero/ The Funeral of the Inca Atahualpa in the town of Cajamarca attended by Francisco Pizarro (c.1475-1541) (oil on canvas), Mexican School, (19th century) / Museo Colegio Militar Eloy Alfaro, Quito, Ecuador/ es.wikipedia.org

Obwohl in Bukarest/ Rumanien am 21. Oktober 1925 geboren, wurde Virginia Zeani stets in erster Linie für eine italienische Sängerin gehandelt, schon weil sie – abgesehen von der italienischen Schulung der Stimme – bereits seit 1948 in ltalien wohnte. Sie hatte zudem eine italienische Mutter. Sie hatte wie die meisten rumänischen Sänger eine solide Ausbildung in Geschichte, Philosophie und Literaturwissenschaft erhalten und hatte während ihrer Jugend in ihrem Heimatland bereits Gesang bei der ehemals berühmten russischen Koloratursopranistin Lydia Lipowska genommen. Als sie als junge Frau in Mailand, damals die Gesangs-Metropole, eintraf, begann sie ihren Unterricht bei dem unvergleichlichen Star-Tenor der 30er und 40er, Aureliano Pertile. Er war es auch, der seine Elevin überredete, eine erste Vorstellung einer Traviata in Bologna zu übernehmen, die in letzter Minute durch den Ausfall des vorgesehenen Soprans bedroht war (die berühmten Zufälle!, die Parallele zur Callas drängt sich auf). Die Zeani übernahm also innerhalb kürzester Zeit diese Partie und hatte ihren ersten soliden Erfolg, so sehr, dass sie die Rolle bald in anderen Häusern, z. B. Turin, sang. Die Violetta wurde zu einer Erkennungspartie, einem Markenzeichen ihrer langen Karriere. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon optisch als sehr schöne Frau für diese Rolle besonders geeignet, besaß sie doch bereits damals ihre warme, sehr persönlich timbrierte und ungemein flexible, glottisreiche und tiefendunkle Stimme, deren langen Atem, lange Bögen und ungeheure lntensität sie mit einer überaus attraktiven Buhnenerscheinung und natürlichem, engagiertem Spiel verband.

Obwohl in Bukarest/ Rumanien am 21. Oktober 1925 geboren, wurde Virginia Zeani stets in erster Linie für eine italienische Sängerin gehandelt, schon weil sie – abgesehen von der italienischen Schulung der Stimme – bereits seit 1948 in ltalien wohnte. Sie hatte zudem eine italienische Mutter. Sie hatte wie die meisten rumänischen Sänger eine solide Ausbildung in Geschichte, Philosophie und Literaturwissenschaft erhalten und hatte während ihrer Jugend in ihrem Heimatland bereits Gesang bei der ehemals berühmten russischen Koloratursopranistin Lydia Lipowska genommen. Als sie als junge Frau in Mailand, damals die Gesangs-Metropole, eintraf, begann sie ihren Unterricht bei dem unvergleichlichen Star-Tenor der 30er und 40er, Aureliano Pertile. Er war es auch, der seine Elevin überredete, eine erste Vorstellung einer Traviata in Bologna zu übernehmen, die in letzter Minute durch den Ausfall des vorgesehenen Soprans bedroht war (die berühmten Zufälle!, die Parallele zur Callas drängt sich auf). Die Zeani übernahm also innerhalb kürzester Zeit diese Partie und hatte ihren ersten soliden Erfolg, so sehr, dass sie die Rolle bald in anderen Häusern, z. B. Turin, sang. Die Violetta wurde zu einer Erkennungspartie, einem Markenzeichen ihrer langen Karriere. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon optisch als sehr schöne Frau für diese Rolle besonders geeignet, besaß sie doch bereits damals ihre warme, sehr persönlich timbrierte und ungemein flexible, glottisreiche und tiefendunkle Stimme, deren langen Atem, lange Bögen und ungeheure lntensität sie mit einer überaus attraktiven Buhnenerscheinung und natürlichem, engagiertem Spiel verband.

Dennoch – mit den

Dennoch – mit den

Vor ein paar Jahren brachte die Deutsche Grammophon Händels Alcina in einer Produktion des WDR von 1959 offiziell auf den Markt, die wegen der Protagonisten Joan Sutherland und Fritz Wunderlich schon lange vorher ein bevorzugtes Objekt der „Piraten“ war. Monti ist hier in der Partie des Oronte zu erleben, die er irrtümlich einstudiert hatte, während er für den Ruggero verpflichtet war; der ist freilich im Original keine Tenorpartie, was den Irrtum erklärlich macht. Der für Oronte vorgesehene Wunderlich war bereit, mit Monti die Rolle zu tauschen und wagte das Husarenstück, die größere Partie kurzfristig zu übernehmen, was seiner Reputation sehr zuträglich war, auch wenn Ruggero nicht ideal auf seiner Stimme lag. Monti gibt als Oronte ein weiteres Beispiel von Gesangskultur und Stilverständnis.

Vor ein paar Jahren brachte die Deutsche Grammophon Händels Alcina in einer Produktion des WDR von 1959 offiziell auf den Markt, die wegen der Protagonisten Joan Sutherland und Fritz Wunderlich schon lange vorher ein bevorzugtes Objekt der „Piraten“ war. Monti ist hier in der Partie des Oronte zu erleben, die er irrtümlich einstudiert hatte, während er für den Ruggero verpflichtet war; der ist freilich im Original keine Tenorpartie, was den Irrtum erklärlich macht. Der für Oronte vorgesehene Wunderlich war bereit, mit Monti die Rolle zu tauschen und wagte das Husarenstück, die größere Partie kurzfristig zu übernehmen, was seiner Reputation sehr zuträglich war, auch wenn Ruggero nicht ideal auf seiner Stimme lag. Monti gibt als Oronte ein weiteres Beispiel von Gesangskultur und Stilverständnis. Von seinem Don Ottavio existieren leider keine Tondokumente. Seine hohe Mozart-Kompetenz bewies er aber in einer Schallplatten-Produktion des Frühwerks Il re pastore, die 1967 in Neapel unter der Leitung von Denis Vaughn entstand und in der neben Reri Grist, Lucia Popp und Arlene Saunders auch Montis stärkster Konkurrent Luigi Alva als Alessandro mit von der Partie war. Obwohl sich der jetzt 47jährige Sänger als Agenore mit unverminderter Klangschönheit und jugendlicher Strahlkraft präsentiert, hat er danach erstaunlicherweise keine Aufnahmen mehr gemacht, und auch auf den internationalen Spielplänen verliert sich seine Spur. In der Blütezeit der Belcanto-Renaissance, zu der er sein Scherflein beigetragen hatte, war er jedenfalls nicht mehr als Sänger aktiv. Er überlebte sein Karriere-Ende um ein Vierteljahrhundert. Am 1. März 1993 starb er in Fidenza. Seine Nachfolger konnten die Ernte einfahren, allen voran der ihm vom Stimmtypus verwandte Pietro Bottazzo (1934-1999), der nicht weniger als 26 Rossini-Partien im Repertoire hatte. Ekkehard Pluta

Von seinem Don Ottavio existieren leider keine Tondokumente. Seine hohe Mozart-Kompetenz bewies er aber in einer Schallplatten-Produktion des Frühwerks Il re pastore, die 1967 in Neapel unter der Leitung von Denis Vaughn entstand und in der neben Reri Grist, Lucia Popp und Arlene Saunders auch Montis stärkster Konkurrent Luigi Alva als Alessandro mit von der Partie war. Obwohl sich der jetzt 47jährige Sänger als Agenore mit unverminderter Klangschönheit und jugendlicher Strahlkraft präsentiert, hat er danach erstaunlicherweise keine Aufnahmen mehr gemacht, und auch auf den internationalen Spielplänen verliert sich seine Spur. In der Blütezeit der Belcanto-Renaissance, zu der er sein Scherflein beigetragen hatte, war er jedenfalls nicht mehr als Sänger aktiv. Er überlebte sein Karriere-Ende um ein Vierteljahrhundert. Am 1. März 1993 starb er in Fidenza. Seine Nachfolger konnten die Ernte einfahren, allen voran der ihm vom Stimmtypus verwandte Pietro Bottazzo (1934-1999), der nicht weniger als 26 Rossini-Partien im Repertoire hatte. Ekkehard Pluta Des Nachdenkens wert ist die Behauptung Weikls, dass zwar allgemein die Verrohung des Zuschauers durch Gewalttaten im Fernsehprogramm beklagt werde, dies aber nicht auf die Oper zutreffen solle. Allerdings kann man einwenden, dass der Opernbesucher, sollte er aggressiv aus dem Kulturinstitut nach einer Aufführung entlassen werden, diese Aggression kaum ausleben dürfte. Ein Rückzug aus dem „Kulturleben“ dürfte wahrscheinlicher sein als der Griff nach der Axt. Der Ruf nach JEKI ( jedem Kind ein Instrument) und JEKISOSI (jedes Kind soll singen) dürfte nun bei den vielen anderen Problemen, denen sich Deutschland gegenüber sieht, erst recht ungehört verhallen, was angesichts der heilsamen Wirkung von beidem auf Körper und Seele schade ist.

Des Nachdenkens wert ist die Behauptung Weikls, dass zwar allgemein die Verrohung des Zuschauers durch Gewalttaten im Fernsehprogramm beklagt werde, dies aber nicht auf die Oper zutreffen solle. Allerdings kann man einwenden, dass der Opernbesucher, sollte er aggressiv aus dem Kulturinstitut nach einer Aufführung entlassen werden, diese Aggression kaum ausleben dürfte. Ein Rückzug aus dem „Kulturleben“ dürfte wahrscheinlicher sein als der Griff nach der Axt. Der Ruf nach JEKI ( jedem Kind ein Instrument) und JEKISOSI (jedes Kind soll singen) dürfte nun bei den vielen anderen Problemen, denen sich Deutschland gegenüber sieht, erst recht ungehört verhallen, was angesichts der heilsamen Wirkung von beidem auf Körper und Seele schade ist.

Auf der neuen CD

Auf der neuen CD

Spiegelbild: Das Foto links zeigt Hanne-Lore Kurse 1967 in der Garderobe des Opernhauses von Philadelphia vor Beginn einer Vorstellung von Tristan und Isolde. Ihr zur Seite Friedelind Wagner. Die Ähnlichkeit mit dem Großvater Richard ist bei letzterer unverkennbar. Beide Frauen waren eng befreundet. Das Bild wurde dem Autor des Beitrages noch von Hanne-Lore Kuhse persönlich überlassen/ Atchiv Kuhse.

Spiegelbild: Das Foto links zeigt Hanne-Lore Kurse 1967 in der Garderobe des Opernhauses von Philadelphia vor Beginn einer Vorstellung von Tristan und Isolde. Ihr zur Seite Friedelind Wagner. Die Ähnlichkeit mit dem Großvater Richard ist bei letzterer unverkennbar. Beide Frauen waren eng befreundet. Das Bild wurde dem Autor des Beitrages noch von Hanne-Lore Kuhse persönlich überlassen/ Atchiv Kuhse.

Meistens haben aktive Dirigenten nicht die Muße, ihre Erinnerungen selbst zu schreiben, oft ist ihre Muttersprache nicht die der potentiellen Leser und des erfolgversprechendsten Marktes, so dass in der Zusammenarbeit oft mit einem Journalisten ein Frage- und Antwortspiel entsteht oder auch eine Lebens- und Karriereerzählung oder ein -bericht. Das hat den Vorteil, dass der Komponist nicht in Eigenlob verfallen und damit wenig sympathisch erscheinen muss und trotzdem seine Vorzüge ins rechte Licht gesetzt werden. Eine Art Mischform stellt das vorliegende Buch dar, indem in den erzählenden Text Zitate von Michail Jurowski eingestreut sind, was nicht selten dazu führt, das nuancierter noch einmal das wiederholt wird, was bereits geschrieben wurde. Generell fällt an dem wegen seines Faktenreichtums und wegen der authentischen Äußerungen interessanten Buches auf, dass der Autor sich häufig wiederholt, so wenn

Meistens haben aktive Dirigenten nicht die Muße, ihre Erinnerungen selbst zu schreiben, oft ist ihre Muttersprache nicht die der potentiellen Leser und des erfolgversprechendsten Marktes, so dass in der Zusammenarbeit oft mit einem Journalisten ein Frage- und Antwortspiel entsteht oder auch eine Lebens- und Karriereerzählung oder ein -bericht. Das hat den Vorteil, dass der Komponist nicht in Eigenlob verfallen und damit wenig sympathisch erscheinen muss und trotzdem seine Vorzüge ins rechte Licht gesetzt werden. Eine Art Mischform stellt das vorliegende Buch dar, indem in den erzählenden Text Zitate von Michail Jurowski eingestreut sind, was nicht selten dazu führt, das nuancierter noch einmal das wiederholt wird, was bereits geschrieben wurde. Generell fällt an dem wegen seines Faktenreichtums und wegen der authentischen Äußerungen interessanten Buches auf, dass der Autor sich häufig wiederholt, so wenn  Musik unter Bewachung

Musik unter Bewachung