.

„Da hast du ihn“, schreit Urok und stößt Manru den Dolch ins Herz. Er nimmt blutige Rache für Manrus Frau Ulana, die sich zuvor selbst getötet hat. Ein knalliges, auch etwas konventionelles Ende für die von Anfang an zum Scheitern verurteilte Liebe zwischen dem Roma Manru und Ulana, der Tochter von Tatra-Bauern. Leoncavallos Pagliacci scheinen nicht weit. Doch Manru ist mehr als ein aufgewärmter Verismo-Schocker, der zufällig im einem Dorf im Tatra-Gebirge spielt, hat ihn doch Ignacy Jan Paderewski einmal als „erste Oper über das Problem der Rassen“ bezeichnet: ein Ehe- und Gesellschaftsdrama, das Paderewski mit slawischer Volksmusik und Musik der Roma musikalisch genau ausdifferenzierte. Mögen auch manche der Melodien, die er 1883/ 84 bei der von städtischer Zivilisation unberührten Bevölkerung im Süden Polens in den Karpaten sammelte und aufzeichnete aus zweiter Hand sein.

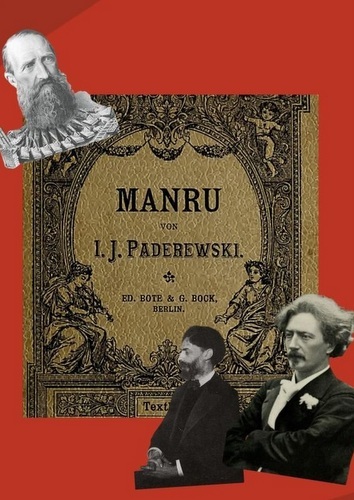

Ignacy Jan Paderewski, 1900, photo collections of United States‘ Library of Congress

Vor allem die beiden Außenakte, bei der Hochzeitsfeier von Ulanas Schwester und bei der Roma-Sippe der Erumanels, quellen über von Tänzen und Liedern. Der Zigeuner Manru hat Ulana geheiratet und ihr zuliebe seine Gemeinschaft verlassen, die ihn als Abtrünnigen betrachtet. Zugleich bleibt er auch in Ulanas Dorf ein Außenseiter, wo Ulanas Mutter Hedwig, in deren hartherzige Phrasen sich Gabriella Guilfoil verbeißt als sei sie eine Schwester von Janáčeks Kabanicha, gegen den Schwiegersohn hetzt. Obwohl sie ein Kind haben, verlässt Manru Ulana, erliegt der Liebe zur seiner Ex Asa und den Geigenklängen seiner Leute und kehrt zu den Zigeunern zurück. Ulana erkennt, dass sie Manru verloren hat und bringt sich um. Der sie heimlich liebende Urok rächt sich und tötet im Gegenzug Manru. Das liest sich wie die direkte Kopie eines veristischen Stoffes. Tatsächlich könnte man, ungeachtet der Sprache, den durchkomponierten Manru mit seinem kraftvollen Zugriff auf den Text und der leidenschaftlichen Singdeklamation für eine veristische Oper halten. Doch daneben kultiviert Paderewski einen spätromantischen Jahrhundertwendrausch mit vielen überdeutlichen Wagner-Reminiszenzen vom Wälsungen-Liebespaar über Jung-Siegfried, Tristan und Isolde bis Kundry, die ihren Höhepunkt im Liebesduett Ulana/ Manru im zweiten Akt finden, und lässt Asa wie eine in die Karpaten umgesiedelte Carmen klingen.

Paderewskis „Manru“ in Halle/ Szene/ Foto Federico Pedrotti

Die Lücke, die in der polnischen Oper zwischen den Werken Moniuszkos und Szymanowskis König Roger klafft, – Władysław Żeleńskis Goplana von 1896 blieb eine Rarität und wurde erst 2015 von der Warschauer Opern rehabilitiert – schließt Ignacy Paderewski mit seinem Manru. Beim zweiten Blick ist es gar nicht so erstaunlich, dass die auf Jozef Ignacy Kraszewskis Roman Die Hütte am Rande des Dorfs basierende Oper mit dem deutschen Libretto von Alfred Nossig in Dresden 1901 herauskam. Dabei spielte weniger eine Rolle, dass Kraszewski nach dem Januaraufstand von 1863 in die Emigration ging und rund zwanzig Jahre im bei polnischen Exilanten belieben Dresden lebte, wo auch seine Sachsen-Romane entstanden. Vielmehr dürften dabei die weitreichenden Kontakte Paderewskis und seine Bekanntschaft mit allen Persönlichkeiten des europäischen Musiklebens von Vorteil gewesen sein. Um die vorletzte Jahrhundertwende war Paderewski (1860-1941) vor allem der weltweit konzertierende Klaviervirtuose; 1915-22 schlug er zusätzliche eine politische Karriere ein, war Mitglied der polnischen Exilregierung, wurde 1919 zum ersten Ministerpräsident Polens und Außenminister ernannt, vertrat Polen auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 und unterzeichnete für sein Land den Versailler Vertrag. Nachdem er 1922 seine politische Tätigkeit aufgegeben und sich wieder seinen Konzertauftritten gewidmet hatte, kehrte er 1939 nochmals in die Politik zurück.

..

Und nun Rolf Fath zur Auffüherung in Halle, erstmals in deutscher/originaler Sprache: An der Oper Halle, wo Manru erstmals (am 19. März 2022) seit der Uraufführung an der Dresdner Hofoper vor 120 Jahren wieder an einem deutschen Haus gespielt wird, verzichtet Katharina Kastening auf diesen ganzen folkloristischen und dörflichen Zierrat und trennt die jeweils anderen durch eine undurchsichtige milchige Scheibe, die Ausstatter Gideon Davey ganz geschickt auf der nahezu leeren Drehbühne installiert hat. Keiner sieht hinter die Scheibe, keiner kennt den anderen. Die Dorfbewohner feiern. Was dahinter stattfindet bleibt ihnen verschlossen. So entsteht Ausgrenzung. Umgekehrt genauso. Die politischen und gesellschaftlichen Implikationen werden nicht feingezeichnet. Ulana und Manru ziehen sich in ihre mit „Zigeuner“ beschmierten Plexiglasboxen zurück. Die Scheibe dreht sich. Die Ausgelassenheit bei den Roma sieht genauso wie im Dorf von Ulanas Mutter aus, nur die Röcke sind etwas kürzer, die Kleider greller und glitzernder. Manru lässt sich durch seine alte Liebe Asa und die Macht der Musik zum Bleiben verlocken und wird schließlich zum neuen Anführer gekürt, auch wenn ihm die Lederjacke des Herrschers zu eng geworden ist. Ohne konkret zu werden, führt Kastening das alles schmucklos und stringent, in den Chorszenen durchaus bravourös und überzeugend heutig vor, auch die Halluzinationen, in die Manru stürzt, nachdem ihn Ulana durch einen Liebestrank an sich zu fesseln versuchte, und seine Fieberträume, in denen er ständig einen Manru-Doppelgänger mit seiner kleinen Tochter sieht, wirken plausibel.

Paderewskis „Manru“: Marcella Sembrich war die erste Ulana/ Foto Ipernity

Das wird auch als Koproduktion mit der Opéra National de Lorraine in Nancy nocht gut wirken. Im Opernhaus Halle gab es für das Regieteam unverdientermaßen Buhs, während der musikalische Teil über die Maßen gefeiert wurde. Mit dem durchaus reifen Liebespaar Romelia Lichtenstein und Thomas Mohr setzte Halle bewusst nicht auf feurige Leidenschaft und jugendlich unbekümmertes Außenseiterum. Romelia Lichtensteins Sopran weist mittlerweile manche Schwächen auf, klingt nicht in allem Lagen gleichermaßen präsent und sicher, hat aber in der Höhe, so in Ulanas Wiegelied zu Beginn des zweiten Aktes, einen zarten Zauber und kann in den wagnerischen Pucciniaufschwüngen immer noch energisch durchgreifen. Mit robust geradlinigem, trompetenhellem Tenor steuert Thomas Mohr sicher durch die, so der Dirigent, zwischen Cavaradossi und Siegfried angesiedelte Partie und kann dank seiner Routine und vorbildlichen Textdeutlichkeit Akzente setzen. Daneben Levent Bakirci mit dem rechten knarzig schrägen Charakterbariton als faszinierend zwielichtiger Urok, Franziska Krötenheerd mit hart geschliffenem Sopran als brav ungefährliche Asa und Ki-Hyun Park als entthronter Anführer Oros. Mir kam der mit zwei Pausen weit über drei Stunden dauernde Abend deutlich zu lang vor, was vermutlich nicht an Michael Wendebergs musikalischer Leitung und der Staatskapelle Halle lag, schon gar nicht an den ausgezeichneten Chören mit Kinder- und Jugendchor. Paderewskis Hang zum weitschweifigen Kolorieren führt gelegentlich zu einem suppig unnuancierten Orchesterklang, dem Wendeberg entgegensteuert, indem er durchaus die Modernität und Vielfalt der Musik unterstreicht.

Die Buhs zielten sicher nicht auf den mit dem Regieteam erschienen Dramaturgen Boris Kehrmann, denn um Manru und das Thema Integration hatte er neben dem ungemein profunden Text im Programmheft ein Rahmenprogramm aus Ausstellung (Über Ausgrenzung, Assimilation, Homogenisierung), Lesung und Konzert aufgestellt. Vor allem ein zweitägiges Symposium, dessen Themenstellungen mich teilweise an das aktuelle Straßburger Arsmondo Festival Tsigane erinnerten, das sich um den Doppelabend Das Tagebuch eines Verschollenen und El amor brujo rankt und als Hommage an das reiche kulturelle Erbe der Sinti, Roma, Calé, Manush versteht.

Paderewskis „Manru“ in Halle/ Szene/ Foto Federico Pedrotti

Manru stellt den Höhepunkt von Paderewskis kompositorischem Schaffen dar, das um 1900 bereits nahezu vorständig vorlag. Die Dresdner Uraufführung am 29. Mai 1901 dirigierte Ernst von Schuch, es sangen Annie Krull (Ulana), die acht Jahre später die Elektra kreierte, und der erste Heldentenor des Hauses Georg Anthes den Manru, dazu Karl Scheidemantel den Urok. Zehn Tage später folgte in Nossigs Geburtsstadt Lemberg die polnische Erstaufführung. Manru wurde vielfach nachgespielt, 1902 sogar in New York gegeben, wo unter Walter Damroschs Leitung Marcella Sembrich die Ulana war, und steht in Polen bis heute auf den Spielplänen. In Bydggoszcz/ Brombeg entstand 2006 eine Aufnahme (DUX), neue Aufführungen aus Posen und Warschau gibt’s auf youtube oder DVD (alle stets in Polnisch). Nach Deutschland ist der (deutsche) Manru indes gar nicht bzw. 1987 in Dresden nur als Gastspiel aus Lodz zurückgekehrt. Nun also Manrus Heimkehr, die in Halle mit mehr Respekt als Bewunderung zu erleben ist (Dankenswerter Weise gab es einen Radiomitschnitt im Deutschlandradio Kultur/ Foto oben: Aleksander-Brückner-Zentrum/ zu Manru). Rolf Fath

.

Die polnisch-deutschen Schwierigkeiten nicht nur in den kulturellen Nachkriegs-Beziehungen beleuchtet die Oper Manru Paderewskis geradezu exemplarisch. Die Zögerlichkeit der polnischen Theater, den deutschen Anteil des kulturellen Erbes anzuerkennen und sogar vorzustellen mündet in einem sehr langsamen Prozess der Aufarbeitung. Ignaz Paderewski (Ignacy Jan Paderewski Herb Jelita, GBE * 6. bezw. 18. November 1860 geb. in Kuryłówka; † 29. Juni 1941 in New York), dessen Oper Manru im Paderewski-Jubiläums-Jahr 2018 an der Oper Posen Premiere hatte und der sich gelegentlich auf den nationalen Spielplänen wiederfindet (so in Krakau, Bytom und Breslau) ist natürlich in Deutsch komponiert worden. Da liegt bis heute das Problem wie bei vielen anderen deutsch geschriebenen Werken. Erst die mutige Chefin der Breslauer Oper wagte es bislang, die Oper in Deutsch aufzuführen (zu hören bei DUX). (Inzwischen gibt es ,2023, auch eine deutschsprachige Aufführung aus Nancy. G.H.)

.

Paderewkis „Manru“: Theaterzettel für die Aufführung an der Met 1901/Org.

Paderewskis Oper wurde 1901 erst in Dresden, dann im selben Jahr in Krakau und an der alten Metropolitan Opera New York mit Marcella Sembrich aufgeführt (wie auch an den anderen genannten Orten in deutscher Sprache, das soll nicht vergessen sein – tun sich die Polen doch immer noch sehr schwer mit der Anerkennung der deutschen Wurzeln mancher Kulturerscheinungen, und der neue Manru in Posen wurde natürlich in der polnischen Übersetzung gegeben). Paderewski spielte zudem in Amerika und im europäischen Ausland eine enorme Rolle im Kampf Polens um seine Unabhängigkeit auf dem Wege zu einem eigenen Staat, weg von Deutschland, Russland, Litauen und der Ukraine – wir wissen viel zu wenig über die Frustrationen und Verletzungen des polnischen Volkes im Laufe seiner leidvollen Geschichte der Fremdherrschaft und Kujonierung durch andere Staaten. Es ist kein Wunder, dass die eigene Sprache und die katholische Religion bis heute eine solche Bedeutung für Polen haben.

Die nachfolgenden Artikel von Peter-OIiver Loew und Marcin Gmys umreißen die Umstände der Entstehung der Oper, aber vor allem die politischen Dimensionen des Wirkens Paderewskis, den wir heute außerhalb Polens eher nur durch seine pianistische Aktivität erinnern. Dass er ein glühender Freiheitskämpfer war, der sein ganzes Gewicht als Künstler für die Sache eines freien Polens einsetzte, ist für uns Ausländer ebenso erstaunlich wie eindringlich. Wie sein Kollege Monisuzko und andere begriffen sich Polens Künstler in erster Linie als politische Menschen in einem Klima von Unterdrückung und Fremdherrschaft. Geerd Heinsen

.

.

Peter-Oliver Loew: Überlegungen zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte. Es muss ein erhabenes Gefühl gewesen sein: Am 25. Dezember 1918 stand der weltberühmte Pianist und Komponist an der Reling des britischen Kreuzers HMS Concord, rechts glitt die Halbinsel Hela vorbei, und voraus war bereits die grandiose Silhouette der Stadt Danzig zu erahnen. Den gesamten Krieg über hatte der charismatische Musiker für die polnische Sache gekämpft, war kreuz und quer durch Nordamerika gereist, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Polen als unabhängiger Staat wieder entstehen müsse. Er hatte Zugang zu Präsident Woodrow Wilson gefunden, der in seinen berühmten 14 Punkten für das künftige Polen „einen freien und sicheren Zugang zur See“ verlangt hatte. Wo, wenn nicht hier, in der Danziger Bucht, sollte sich dieser Zugang befinden, hier, wo Polen mehrere Jahrhunderte lang ans Meer gegrenzt hatte? Der kalte Wind zerzauste Paderewskis berühmte Mähne, einst ein leuchtender Rotschopf, mittlerweile war er ergraut. Doch er fühlte sich stark wie selten zuvor, er spürte, dass seine Ankunft in Polen etwas bewirken könnte. Zwar war im einstigen russischen Teilungsgebiet bereits ein neuer Staat entstanden, die deutsch-österreichischen Besatzungstruppen hatten die Waffen gestreckt, aber Danzig oder auch Posen, Teile des historischen polnischen Staatsgebietes, standen nach wie vor unter deutscher Verwaltung.

In Danzig verbrachte der Musiker einen Abend in Gesellschaft von Vertretern der kleinen hier ansässigen polnischen Bevölkerungsgruppe, dann ging es weiter nach Posen. Paderewskis Frau Helena erinnerte sich wenig später an die Stimmung, die ihnen in Danzig von deutscher Seite entgegengeschlagen war: „Die grimmige und feindliche Haltung der Deutschen, nicht nur der Soldaten, sondern auch der Zivilisten, begann sich auf meine Nerven auszuwirken. Ihr Hass auf die Polen war so stark und so verbissen (…), dass man befürchten konnte, einige von ihnen könnten einen Anschlag auf das Leben des Menschen verüben, der die Mission verfolgte, das Land wieder zu errichten.“

Auch Ignacy Paderewski hatte damals schon längst Distanz zu Deutschland gewonnen, und in seinen Lebenserinnerungen vom Ende der 1930er Jahre stilisierte er seine Distanz zu Deutschland – ähnlich wie zuvor seine Frau – sogar ganz deutlich: „(…) ich bin entschieden ein Feind Deutschlands“, schrieb er, um aber gleich danach zu präzisieren: „ (…) eigentlich bin ich nicht feindlich gegenüber allen Deutschen eingestellt, sondern ausschließlich gegenüber den Preußen, denn alle unschönen Merkmale, die wir heute in Deutschland beobachten, wie Rücksichtslosigkeit, Brutalität, Hochmut und Arroganz, wurden ihm von den Preußen aufgezwungen“.

Doch ohne Deutschland, ohne Preußen wäre Paderewskis Karriere gar nicht möglich gewesen. Sein Leben ist im Grunde ein gutes Beispiel für die vielfältigen Verflechtungen zwischen der polnisch- und der deutschsprachigen Welt, für deren Erforschung sich schon seit den 1970er Jahren der vor wenigen Wochen verstorbene Osteuropahistoriker Klaus Zernack stark gemacht hat. In seinem Konzept der „Beziehungsgeschichte“ ging es ihm darum, die Beziehungen zwischen historisch eng verknüpften Staaten bzw. Nationen in ihrem Verlauf zu untersuchen. In einem solchen Blick werden die gegenseitigen, grenzüberschreitenden Bedingtheiten staatlicher oder nationaler Entwicklungen sichtbar, die in der traditionellen Geschichtsschreibung entweder kaum berücksichtigt werden oder lediglich ein holzschnittartiges Stereotyp bilden.

Paderewskis „Manru“/ Szene aus der Aufführung 2018 an der Oper Posen/ Teatr Wielki Poznan

Der 1860 geborene Ignacy Jan Paderewski war im ostpolnischen Podolien aufgewachsen, doch schon mit zwölf Jahren schickte sein Vater das musikalisch begabte Kind zur Ausbildung nach Warschau. 1881 zog es den jungen Musiker schließlich nach Berlin, wo er sein kompositorisches Können vervollständigen wollte. Drei Jahre lang hielt er sich – mit Unterbrechungen – in der deutschen Hauptstadt auf, hier machte er als Komponist auf sich aufmerksam, hier fand er auch seinen ersten Verleger, die bekannte Firma Bote & Bock, und vom musikalischen Leben der Großstadt war er begeistert. Was Paderewski nicht gefiel, war die ihm zufolge in Deutschland herrschende Überzeugung, dass Musik keine nationale Färbung besitzen dürfe, schon gar keine polnische.

Noch mehrmals machte Paderewski Erfahrungen im Deutschen Reich, die er negativ interpretierte. So schrieb er Ende 1885 aus dem elsässischen Straßburg, wo er kurzzeitig am Konservatorium lehrte: „Gewaltige Arbeit, dafür gibt es eine elende Entlohnung, das Leben ist teuer, fast keine Privatstunden, nur Langeweile, Traurigkeit und Kopfzerbrechen bis über beide Ohren.“ Nach seinem sensationellen pianistischen Durchbruch in Paris 1888 spielte er zwar mehrmals in Deutschland, oft mit großem Erfolg, doch ein katastrophales Konzert in Berlin 1890, als Orchester und Dirigent versagten und einige Kritiker ihn verhöhnten, oder auch die negative Bewertung seiner kurz vor dem Weltkrieg vollendeten Symphonie in deutschen Rezensionen (kein Wunder, hatte er sie doch Polonia genannt), verfolgten ihn bis an sein Lebensende. Erfolge wie die sehr gut aufgenommene Uraufführung seiner Oper Manru in Dresden 1901 und manche gefeierten Konzertauftritte verloren für ihn an Bedeutung, ja er stilisierte sich zu einem Opfer des deutschen (Kultur-)Imperialismus. Das wertete ihn in den Augen der polnischen Nationalbewegung auf, und daran war ihm offensichtlich sehr gelegen.

Paderewskis “ Manru“/ Szene aus einer Aufführung an der Opera Wroclaw/ Breslau/Foto Maria Behrendt/ die Dux-Aufnahme der Oper Wroclaw stammt von 2013 und wurde in operalounge.de besprochen.

Sein Publikum suchte Paderewski sich nun vor allem in Nordamerika, wo er sich – nicht zuletzt mit der Interpretation von Chopins Werken – ein sagenhaftes Vermögen erspielte. Immer stärker sah er sich in einer politischen Rolle, als Botschafter einer geteilten Nation in der freien Welt. Als er 1910 das Krakauer Denkmal zum 500. Jahrestag der Schlacht bei Grunwald/Tannenberg stiftete und kurz darauf in Lemberg eine vielbeachtete Rede zum 100. Geburtstag Chopins hielt, in der er eine nationale Kunst forderte, machte ihn dies auch in Polen zu einer der wichtigsten politischen Stimmen.

Dieser Ignacy Jan Paderewski reiste also Ende Dezember 1918 unter britischem Schutz von Danzig nach Posen. Noch musste er dazu das preußische Staatsgebiet nicht verlassen, aber er fühlte sich bereits fast wie in Polen, auf vielen Bahnhöfen machten ihm Vertreter der ansässigen Polen die Aufwartung. In Posen bereitete ihm die polnische Bevölkerung einen grandiosen Empfang: „Ein geliebter König, der nach vielen Jahren der Verbannung zurückkehrt, oder ein von Liedern und Legenden besungener Nationalheld hätten sich keine eindrucksvollere, keine anrührendere Begrüßung erwarten können als die, welche die Posener Paderewski zuteilwerden ließen“, erinnerte sich Helena Paderewska kurz darauf. Tatsächlich war sein Aufenthalt der spontane Auslöser für den insgeheim zwar vorbereiteten, doch eigentlich erst für später geplanten Großpolnischen Aufstand: Die Scharmützel gegen oft unmotivierte, in den Bann der Revolution gezogene preußische Einheiten sowie hastig aufgestellte Freikorps dauerten einige Wochen und forderten viele tausend Tote.

Paderewskis „Manru“: Der Autor Peter-Oliver Loew ist Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Direktor im wissenschaftlichen Bereich des Deutschen Polen-Instituts.

Als nach wenigen Tagen die Kämpfe in Posen abebbten, begab sich Ignacy Jan Paderewski nebst Gattin am Neujahrstag des Jahres 1919 mit dem Zug auf die Reise nach Warschau. Hier übernahm er kurz darauf als über den Parteien stehende Weltberühmtheit für ein knappes Jahr das Amt des Ministerpräsidenten, um Polens Interessen auf der Pariser Friedenskonferenz zu vertreten. Danzig konnte er zwar nicht für Polen gewinnen, aber immerhin einen polnischen Zugang zum Meer.

Paderewski hatte sich bemühen müssen, um die Nähe zur deutschen Musikkultur in den Augen der polnischen Öffentlichkeit abzuschütteln. Aber auch wenn man die vielschichtigen Beziehungen und Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen aus der Geschichte heraus zu erzählen versuchte, so sind sie über alle Brüche hinweg bis heute ein fundamentaler Bestandteil europäischer Lebenswelten geblieben. Ihre Erforschung im Sinne Klaus Zernacks bietet noch Arbeit für Generationen. Peter Oliver Loew/ Dialog Forum 11/01/2018

.

Und nun ein Ausschnitt aus dem Artikel des polnischen Musikwissenschaftler Marcin Gmys zur Oper selbst (aus dem Programmheft zur Aufführung 2018 an der Oper Posen) (…) Nach einer triumphalen Tournee durch England beschloss Paderewski 1893, auf dem Höhepunkt seiner Virtuosenkarriere, zur Überraschung der Welt, obwohl er sehr unzufrieden mit den äußerst quälenden Schmerzen in seinen Händen war, seine Aufführungen in der kommenden Spielzeit einzustellen, um ernsthaft zu komponieren. Wie er in seinen Tagebüchern erwähnt: „Der Grund dafür war folgender: Ein polnischer Dichter und Schriftsteller, Alfred Nossig, schlug lange Zeit vor, einen Text zu schreiben, der als Libretto für eine Oper dienen würde. Ich habe einen seiner Entwürfe ausgewählt. Er hat es für mich geschrieben und, obwohl noch nicht ganz fertig, Ende 1893 an mich geschickt. Es diente als Grundlage für das Libretto für Manru.“ Dazu gehörten der Ballettentwurf Mittsommernacht und der Entwurf der Oper Schloss der Sirenen, der die Handlung in der imaginären Burg des Kastellans Syreniecki am Morskie-Oko-See unter Beteiligung einer Gruppe von „Hochlandräubern“ verlegt und – ja, tatsächlich – die Protagonistin Maryla tötet, die schließlich Selbstmord begeht, indem sie in den See springt. (Übrigens dürfen wir nicht vergessen, dass Alfred Nossig, der sich im 20. Jahrhundert der Idee des Polentums und dann des Zionismus und Pazifismus verschrieben hatte, in die entgegengesetzte Richtung ging wie der patriotische Paderewski: Bereits während des Ersten Weltkrieges im Verdacht, die Deutschen zu bevorzugen, wurde er 1943 im Warschauer Ghetto von Mitgliedern der Jüdischen Kampforganisation wegen seiner beschämenden Zusammenarbeit mit den Besatzern erschossen.)

Paderewski wollte sein Werk in Italien schreiben, wo er zum ersten Mal in seinem Leben war, aber er musste wegen Problemen mit seinem kranken Sohn nach Paris zurückkehren. In Frankreich mietete er heimlich ein Haus in Passy, um sich zu beruhigen und Abstand von der immer lauter werdenden „Paddy–Manie“ zu gewinnen (seine Pariser Wohnung wurde täglich von Freunden und Bewunderern belagert), wo er Privatsphäre und die Gelegenheit dazu erhielt, sich auf kreatives Denken konzentrieren. Infolgedessen vollendete er in den nächsten sechs Monaten die Originalfassungen des ersten und zweiten Aktes sowie den Beginn des dritten Aktes. Leider stellte sich bald heraus, dass der Künstler wieder seinen Lebensunterhalt verdienen musste: „Ich brauchte Geld (…) – meine zehn Finger waren mein ganzes Vermögen.“ Das Komponieren weiterer Fragmente, die manchmal für mehrere Monate unterbrochen wurden, dauerte bis 1901. Doch wurde Paderewski bereits 1897 bekannt, dass in Dresden – der Stadt, die er wegen ihrer Offenheit gegenüber den Novemberaufständischen, die in den 1830er Jahren aus ihrer Heimat flohen, sehr mochte – eine Oper auf seine Partitur wartete. Der Komponist korrigierte seine Partitur praktisch bis zur Uraufführung. Diese Modifikationen waren nicht nur mit einem Gefühl der Unzufriedenheit mit der musikalischen Form des Werkes verbunden, sondern – und mindestens ebenso oft – mit der Überzeugung, dass der von Nossig zur Verfügung gestellte Text zuweilen elementare dramaturgische und sprachliche Mängel aufwies.

Kraszewskis Prototyp und das Libretto von Nossig: Die Hütte außerhalb des Dorfes wurde in den Jahren 1854–1855 von Ignacy Jan Kraszewski verfasst, eine Reihe populärer Romane dieses Schriftstellers, die von Anfang an eine große Leserschaft anzog. Die Tatsache, dass es im Laufe des Lebens des Schriftstellers insgesamt dreimal veröffentlicht wurde, wurde nicht nur – wenn auch wahrscheinlich zu einem großen Teil – durch das melodramatische Thema bestimmt, sondern auch durch seine innovativen Merkmale: eine Einführung in die literarischen Salons des Themas Zigeuner als eine Gruppe, die die kulturelle Vielfalt und die sozialen Folgen dieser Tatsache symbolisiert.

Bei der Beschreibung der Adaptionsarbeiten von Nossig und Paderewski, in deren Verlauf diese zahlreiche Änderungen erforderten (z. B. die Erweiterung der beiden ursprünglichen Akte, die ein instrumentales Intermezzo benötigten, in die dreiaktige Struktur), sollten wir zunächst auf oberflächliche Änderungen achten. Im Zuge von Änderungen begannen die Autoren damit, die Namen der Helden zu ändern: Die fiktiven Charaktere Tumra und Motruna wurden in Manru und Ulana umbenannt. Ulana – der Name stammt übrigens aus einem der ersten Kraszewski–Volksromane, die in den frühen 1840er Jahren geschrieben wurden – ist eine tragischere Heldin als Motruna; Sie stirbt nicht auf natürliche Weise, sondern wie Moniuszkos Halka – indem sie ins Wasser springt, einen See oder Fluss (Kraszewskis Ulana begeht auch wegen unerwiderter Liebe Selbstmord). Zwei weitere wichtige Modifikationen sind: Der fiktive Krüppel Janek, der Motruna im Libretto unterstützt, verwandelt sich in einen Zwerg namens Urok (Charme), Chef der Zigeuner. Aprasz in Oros, während Motrunas Vater Lepiuk, eine Figur von Zigeunerherkunft, in der Oper durch Ulanas Mutter Jadwiga ersetzt wird, die nichts mit den Zigeunern zu tun hat und ihnen gegenüber offen ihre Feindschaft ausdrückt.

Jede Dramatisierung eines umfangreichen Romans – Dramaturgie, Film und insbesondere Oper, in der etwa 2/3 weniger Platz für Wörter vorhanden ist – erfordert Abkürzungen, Vereinfachungen und Verweise auf gängige Muster. Bei der Beziehung zwischen Die Hütte außerhalb des Dorfes und Manru war das nicht anders. Beim Betrachten und Anhören dieser Oper darf das für Kraszewski so wichtige Herrenhausmotiv von Paderewski und Nossig nicht außer Acht gelassen werden, oder die Tatsache, dass wir nur den letzten Teil der Geschichte der Ehe des Hochlandfrau und des Zigeuners auf der Bühne sehen. Ulana und Manru, die mit ihrem kleinen Sohn (Motruna und Tumrym hatten eine Tochter) in der titelgebenden Hütte am Rande der Hochlandgemeinde leben, haben es satt, weiter ums Überleben und die elementare Würde zu kämpfen. Ulana, in der Arbeit von Nossig und Paderewski ein bisschen Pappfigur, die ihr Schicksal sanftmütig trägt, und die innerlich zitternde und viel interessantere (auch musikalisch) Manru werden als Ausstrahlung ihrer jeweiligen Gemeinschaften dargestellt: etwas farblose Hochländer und faszinierende Zigeuner mit ihren mysteriösen Bestrebungen und ihrer Bereitschaft, ihren natürlichen Instinkten zu folgen.

In den ersten Jahrzehnten fand die Oper von Paderewski – worauf später noch eingegangen wird – weltweit großen Anklang. Und in Polen führte es indirekt zu einer temporären „Kraszewski–Mode“ unter den Komponisten, da 1907 die Uraufführung von Die alte Erzählung von Wladyslaw Żeleński nach einem Libretto von Aleksander Bandrowski und 1909 von Boleslaw der Tapfere nach Ludomir Różycki stattfand, ebenfalls nach dem Libretto von Bandrowski (wahrscheinlich der wichtigste Darsteller der Rolle von Manru in der Geschichte) nach dem Roman mit dem Titel Boleszczyce.

Paderewskis „Manru“: Marcella Sembrich war die Ulana an der Met/ Foto Ipernity

Musik: Aktuelle Trends gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die ersten Kommentatoren von Manru wiesen darauf hin, dass Paderewski als Opernkomponist einen viel stärkeren Einfluss Wagners spüren ließ als in seinen anderen Werken. Für zeitgenössische, insbesondere ausländische Kritiker, war es in der Regel ein Grund, den polnischen Künstler zu komplementieren, da er sich auf den „heißesten“ Komponisten der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bezog, dessen Einfluss auf die Musik in den folgenden Jahrzehnten überwältigend zu sein schien. In Polen wurde diese Tatsache mit weniger Enthusiasmus akzeptiert, aber auch die Musik Wagners brauchte mehr Zeit, um ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen. Der Wagnerismus in Manru wird in der Regel nicht diskutiert, ist aber nicht das einzige Zeugnis für die Übernahme bewährter Opernmodelle. Wenn man sich die Partitur des Werkes ansieht, kann man mit gebührender Vorsicht feststellen, dass Paderewski drei allgemeine Prinzipien von Wagner übernommen hat: die dramatische Wirkung auf Dialoge und Rücknahme der großen Ensembles, die Verwendung der Leitmotivtechnik und bestimmte Instrumentierungslösungen. Die Zurückhaltung dieser Meinung ergibt sich aus der Tatsache, dass für die dramatische Wirkung des Werkes auch die Chorszenen eine wichtige Rolle spielen, die – in diesen Größen – in den Musikdramen Wagners fehlen. Auch die Leitmotivtechnik erscheint problematisch, denn obwohl jeder der Protagonisten ein eigenes Thema hat, werden sie nur selten ähnlich dargestellt wie beim Autor von Tristan und Isolde – in dieser Hinsicht war Paderewski anderen Komponisten näher, insbesondere den Franzosen: Gounod, Saint–Saëns, Charpentier und Thomas, aber auch den Italienern (Puccini und Leoncavallo), Russen (hauptsächlich Tschaikowski) und Tschechen (Dvorák).

Leitmotive in Paderewskis Werken haben so weitreichende Assoziationen, dass sie ihre Einzigartigkeit verlieren. Dies ist der Fall, wenn die Oboenphrase die Oper in g–Moll eröffnet (was übrigens an Beginn von Moniuszkos Halka erinnert) oder wenn sich Jadwiga (Mezzosopran) über das Schicksal einer Mutter beschwert, deren Tochter von einem Zigeuner verführt wurde. Dieses Motiv wird schnell als Gesangspart vom Chor übernommen, der fortan den Verlauf des ersten Aktes bestimmt. Das Thema der Ulana (Sopran) wiederum erinnerte einige Kommentatoren (etwas übertrieben) an das sehnsüchtige Leitmotiv des wagnerischen Tristan und hat auch eine gewisse Beziehung zur Melodie von Jadwiga.

Paderewskis Manru: Ein Beleg für den Starstatus, den Paderewski in Amerika und Europa hatte, ist der Film „Moonlight Sonata“; Wikipedia schreibt: „Moonlight Sonata“ is a 1937 British drama film directed by Lothar Mendes and written by E. M. Delafield and Edward Knobloch. The film stars Ignacy Jan Paderewski, Charles Farrell, Marie Tempest, Barbara Greene and Eric Portman. The film was released on 11 February 1937, by United Artists and re-released in 1943 as „The Charmer“ (shortened). / Foto google-art-culture

Der Protagonist Manru (Tenor) ist mit zwei Motiven ausgestattet. Das erste, das auch als Stütze der gesamten Zigeunergemeinschaft gesehen werden kann, ist ein charakteristisches Volksthema, das in sehr charakteristischen rhythmischen Werten des Quintoletts eingeschlossen ist: Es erklingt zum ersten Mal im ersten Akt, als Manru noch nicht sichtbar ist auf der Bühne und Urok (Charm) zu Ulana die bedeutungsvollen Worte sagt: „Du machst dir selbst etwas vor, weil Zigeuner niemals Bauern sein dürfen“ (Manrus Quintolett fällt offensichtlich auf das Wort Zigeuner und kann daher auch als musikalisches Symbol der nomadischen Gemeinde angesehen werden, zu der Ulanas Ehemann gehört). Das zweite Manru–Thema dominiert den zweiten Akt in seiner Schmiede und ist oft eng mit den Klängen des Hammers verbunden, der auf den Amboss schlägt.

An diesem Punkt erreichen wir die Rolle des Orchesters, das der Komponist offensichtlich mit musikalisch–dramatischer Spannung angereichert hat. Die Beziehung zum ersten Akt des Siegfried im Ring des Nibelungen wurde zum Beispiel schon vor langer Zeit als offensichtlicher Stempel Wagners herausgestellt: Die Szene mit Manru in der Schmiedewerkstatt sollte das Bild des Schwertes Nothung wiederaufleben lassen. Es scheint gibt eine weitere Assoziation in einer kurzen letzten Szene – zum Abschluss dieses Aktes –, in der Jadwiga nach Rache ringt, beim Abschied zischt: „Lass die Verdammten gehen. Sie sollen Aussätzige im Dorf sein.“

Wenn wir im zweiten Akt die Geige des Zigeunermusikers Jagu hören, der eine klagende Melodie spielt, singt Ulana irgendwann die Worte „Das ist mein Tod“ mit vier (obwohl dies wiederum in den rhythmischen Partituren von Beethovens Schicksalsmotiv zum Ausdruck kommt!) fallenden Geräuschen und im tiefen Register der Skala ihrer Stimme. Eine eigentümliche Umkehrung dieser Linie erklingt im dritten Akt, wenn Manru bei den Zigeunern ist: Dasselbe Motiv mit den Worten „Das ist mein Triumph“ ist in der aufsteigenden Fassung zu hören, die von Aza in ekstatischen Tönen gesungen wird.

Paderewski wählte beim Schreiben von Manru bewusst Töne, die etwas bedeuteten. Zum Beispiel ordnete er g–Moll den Zuständen der Melancholie zu (die traurige Jadwiga zu Beginn des ersten Aktes), As–Dur einer etwas fröhlicheren Stimmung (Ulanas Wiegenlied im zweiten Akt), A–Dur den Hirtenszenen (Refrains zu Beginn des ersten Aktes) und c–Moll wahrscheinlich aus Beethovens Fünfter abgeleitet, dem dunklen – trotz aller Sinnlichkeit –, vom Tod geprägten Zigeuneruniversum (die letzte Szene der Oper!).

Paderewskis „Manru“: Theaterkritik zur Uraufführung in New York 1901/ google-arts-6-culture

Konfrontation zweier Welten und Kulturen: Die Hauptkonfliktachse in Manru, die sich auf das Stereotyp der mangelnden Akzeptanz der der Andersartigen (hier: eine gemischte Hochländer– und Zigeunerfamilie) durch die neidische Mehrheit (hier: die Gemeinschaft der Hochländer) konzentriert, schwingt offensichtlich mit in der musikalischen Ebene der Partitur. Und hier taucht ein axiologisches Problem auf: Es ist schwer zu leugnen, dass Paderewski – wie wir uns erinnern, der Autor des Tatra–Albums – die Audiosphäre der Hochländer umreißt (wie zuvor Moniuszko in Halka, doch der Vater der polnischen Nationaloper kannte das Hochländer–Original nicht so gut wie sein Nachfolger). Er schreibt ihnen eine erweiterte Ballettsequenz mit Chorstimmen in den folgenden vier Abschnitten zu: Schnelles Vivace (ähnlich der berühmten „Sabałowe–Note“), der sogenannte doppelte „Hochländer“–Tanz, der die Fortschritte eines Jungen hinsichtlich eines fliehenden Mädchens illustriert (aber ohne die charakteristische „Verdrehung“ am Ende) und die letzten beiden Teile, die eine Art Zusammenfassung der zuvor vorgestellten Themen und Motive darstellen.

Zur Abwechslung wird die Zigeuner–Folklore in zwei aufeinander folgenden Akten suggestiver und breiter umrissen. Es ist wahr, dass diese Musik den Eindruck einer fernen Inspiration von einigen ungarischen Rhapsodien von Franz Liszt erweckt, die dem populären Original nicht so nahe kommen, aber dank der Violinsoli (das wehmütige „Lied ohne Worte“, das manchmal an ein von Jagu gespieltes Miniatur–Violinkonzert erinnert) und – vor allem – das Hackbretts. Die Musik lässt keinen Zweifel daran, wer sich gegen die Hochländer in der Oper stellt (eine andere Sache ist, dass das Hauptthema der Zigeuner Geige mit Hackbrett – wahrscheinlich wegen der kulturellen Distanz zu den Volksquellen – heute sogar einige Assoziationen an die Mitte des 20. Jahrhunderts von Astor Piazzolla entwickelte Sprache des melancholischen Tangos aufkommen lassen könnte).

Paderwskis „Manru“: Der Autor Marcin Gmys: Musikwissenschaftler und Musikjournalist, Assistenzprofessor, Professor am Institut für Musikwissenschaft der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan, Direktor des Polnischen Radios Chopin. Sein Buch Harmonie and dissoancnes. Young Polish music to other arts (Poznan 2012) gewann den Hauptpreis im Wettbewerb des Nationalen Kulturzentrums für das beste schriftliche Werk in der Geschichte der polnischen Musik (2010-2014). Er hat kürzlich zwei weitere Monographien vorgelegt: Karol Kurpiński and Romantic Europe (Editions Spotkania/ Grand Theater − National Opera, 2015) sowie Not just “Rota”. Feliks and his music (PWM, Kraków 2017).

Beide Welten und auch die mit dramatischen Situationen verbundenen psychologischen Profile sind zu Beginn des zweiten Aktes auf äußerst interessante Weise polarisiert. Dann beginnt Manru seine Beschwerden über die Welt, die von melancholischer Stimmung durchsetzt sind und schlägt mit dem Schmiedehammer auf den Amboss. Seine Zuneigung wird durch Ulanas Gesang hervorragend untermauert – und dies ist eine der schönsten Seiten der gesamten Partitur, die Paderewskis Klavieredelsteinen wie den Melodien in G–Dur oder der Nocturne in B–Dur ebenbürtig ist – ein zartes Wiegenlied für seinen Sohn. Die Zigeuneridentifikation von Manru, die in dieser Passage des Werks in akustischer Hinsicht leicht wahrnehmbar ist, ist ein Anlass zum Nachdenken, wenn wir feststellen, dass das Unisono–Thema, das den zweiten Akt auf dem Gebiet der Instrumentierung und Tonalität eröffnet, auf Paderewskis anfängliche Quasi–Polonaise der Polnischen Fantasie in gis–Moll für Klavier und Orchester verweist. Wollte der Komponist vorschlagen – im Libretto von Nossig nicht präsent –, dass Manru trotz allem in die Kultur und Sitten der Hochländer passte, unter denen er lebte? Wir können nicht ausschließen, dass dies die Absicht des Komponisten war.

Volksmedizin gegen Volksmusik: Ein anderes wichtiges Motiv, das zuvor nicht erwähnt wurde (hauptsächlich aus Tristan und Isolde stammend) und das auch aus dem beliebten Liebestrank von Gaetano Donizetti abgeleitet werden könnte, ist der aus Liebstöckel hergestellte Liebestrank Uroks für Manru, den Ulana fordert, um die kühlen Gefühle ihres Mannes wieder zu entfachen. Dieser Trank ist wirksam, auch wenn er sich als kurzlebig erweist. Nach dem Triumph der Uraufführung im Königlichen Opernhaus in Dresden am 29. Mai 1901 (Georg Anthes sang den Manru, Annie Krull die Ulana) und der ebenfalls herzlichen Rezeption der Oper in ihrer polnischsprachigen Fassung unter Stanislaw Rossowski (unter der strengen Aufsicht des Komponisten) am 8. Juni 1901 in Lemberg (mit dem charismatischen Paar Aleksander Bandrowski und Janina Korolewicz-Waydowa) nahm das Werk ein Dutzend andere europäische und amerikanische Bühnen im Sturm ein, insbesondere die Metropolitan Opera in New York, das Opernhaus, an dem sich niemals zuvor oder danach eine polnische Oper im Standardrepertoire halten konnte. Die Begeisterung für Manru – dies muss ehrlich zugegeben werden – sank ab den 1930er Jahren rapide und auch heute wird diese wirklich aufführungswürdige Partitur – nach wie vor zu selten – durch polnische Theater dargeboten.

Die Schulden, die wir Padereweski Manru bezahlen müssten, sind noch immer nicht beglichen: Das Werk ist trotz seiner Verfügbarkeit auf CD (Oper Wroclaw) and DVD (Opera Nova in Bydgoszcz) noch nicht ausreichend bekannt. Und es ist nicht nur so, dass die Auswahl an Aufnahmen immer noch sehr schlecht ist, sondern auch, dass diese beiden Aufnahmen (insbesondere aus Wroclaw) keine Ehrfurcht vor dem Partitur haben, was zu drastischen Kürzungen führte. Hoffen wir, dass die jüngste Inszenierung der erste Schritt in Richtung einer würdigen Präsentation des Opus magnum des herausragenden Künstlers sein wird. Wir schulden dies einfach Ignacy Jan Paderewski im Jahr des hundertjährigen Bestehens der polnischen Unabhängigkeit. Marcin Gmys ( Übersetzung aus dem Englischen Daniel Hauser)

.

Wir bedanken uns für die Erlaubnis zur Übernahme des ersten Aufsatzes bei Peter-Oliver Loew und Arkadiusz Szczepanski vom Dialog Forum, wo der Artikel vom Peter-Oliver Loew erstmals 2018 erschien; und bei Piotr Tkacz vom Pressebüro des Teatr Wielki Poznan für die Genehmigung, den Artikel von Marcin Gmys aus dem Programmheft zum Manru an der Oper Posen 2018 in Deutsche übersetzen und hier verwenden zu dürfen. Redaktion G. H.

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Linzertörtchen wurde vom Komponisten nicht zu Ende geschrieben – man mag über die Motive spekulieren: Waren es die für damalige Zeit anrüchigen Szenen, war es das von ihm nur konzipierte Finale, war es vielleicht auch die Verwendung eines Hundes in einer Oper?. Sein Freund Gustav Mahler übernahm, wie bereits im Falle von Webers Drei Pintos, die endgültige Orchestrierung (und fügte zweifellos einige eigene Wendungen mit ein – eine endgültige Überprüfung des originären Brucknerschen Anteils steht immer noch aus; vergl. dazu auch den Aufsatz von Irmtraud Sennemeyer, Bruckner – Mahler: eine intime Männerfreundschaft in: Festschrift zu Anton Bruckners 100. Geburtstag, Linz, 1924). Mahler dirigierte auch die einzige Aufführung, 1896 im Wiener Grabentheater zum Andenken an seinen Freund – eine Benefizvorstellung für die in Armut lebende Witwe des Komponisten. Danach fiel das Werk in Vergessenheit, begünstigt durch den Brand des Theaters und die daraus resultierende Vernichtung des originalen Notenmaterials im Büro des Wiener Musikverlages Rosenthal und Erben im selben Gebäude.

Linzertörtchen wurde vom Komponisten nicht zu Ende geschrieben – man mag über die Motive spekulieren: Waren es die für damalige Zeit anrüchigen Szenen, war es das von ihm nur konzipierte Finale, war es vielleicht auch die Verwendung eines Hundes in einer Oper?. Sein Freund Gustav Mahler übernahm, wie bereits im Falle von Webers Drei Pintos, die endgültige Orchestrierung (und fügte zweifellos einige eigene Wendungen mit ein – eine endgültige Überprüfung des originären Brucknerschen Anteils steht immer noch aus; vergl. dazu auch den Aufsatz von Irmtraud Sennemeyer, Bruckner – Mahler: eine intime Männerfreundschaft in: Festschrift zu Anton Bruckners 100. Geburtstag, Linz, 1924). Mahler dirigierte auch die einzige Aufführung, 1896 im Wiener Grabentheater zum Andenken an seinen Freund – eine Benefizvorstellung für die in Armut lebende Witwe des Komponisten. Danach fiel das Werk in Vergessenheit, begünstigt durch den Brand des Theaters und die daraus resultierende Vernichtung des originalen Notenmaterials im Büro des Wiener Musikverlages Rosenthal und Erben im selben Gebäude.

Die Linzer Klangwolke hatte Interesse angemeldet, aber wie das ZDF auch dieses wieder eingestellt – das Sujet, so hörte man, schade dem Andenken des doch als sehr seriös bekannten Komponisten, zumal auch die Erben und Bruckners Hauptverlag, die Universal Edition, sich dagegen aussprachen. Es bleibt als Alternative nur der Blick über den Atlantik, wo das Caramoor-Festival wohl doch in zwei Jahren an die Realisierung einer kritischen Ausgabe gehen wird, Katja Czellnik ist als mögliche Regisseurin für diese Frauenoper im Gespräch

Die Linzer Klangwolke hatte Interesse angemeldet, aber wie das ZDF auch dieses wieder eingestellt – das Sujet, so hörte man, schade dem Andenken des doch als sehr seriös bekannten Komponisten, zumal auch die Erben und Bruckners Hauptverlag, die Universal Edition, sich dagegen aussprachen. Es bleibt als Alternative nur der Blick über den Atlantik, wo das Caramoor-Festival wohl doch in zwei Jahren an die Realisierung einer kritischen Ausgabe gehen wird, Katja Czellnik ist als mögliche Regisseurin für diese Frauenoper im Gespräch

Andere französische Sänger wie der von mir in diesem Fach so sehr geschätzte

Andere französische Sänger wie der von mir in diesem Fach so sehr geschätzte

Bereits 1956 sang Vanzo Hauptrollen wie den Herzog (Rigoletto) an der Opéra und Gerald (Lakmé) an der Opéra-Comique. Seine Karriere entwickelte sich sowohl an diesen Theatern als auch in der französischen Provinz rasch. Im französischen Repertoire war er u. a. in den Titelpartien in Gounods Faust und Werther, Des Grieux in Massenets Manon, Nadir (Les Pêcheurs de Perles), Roméo (Roméo et Juliette) und Vincent (Mireille) zu hören. Im italienischen Repertoire sang er Alfredo (La traviata), Rodolfo (La bohème) und Edgardo (Lucia di Lammermoor), die er 1957 an der Seite von Maria Callas aufführte.

Bereits 1956 sang Vanzo Hauptrollen wie den Herzog (Rigoletto) an der Opéra und Gerald (Lakmé) an der Opéra-Comique. Seine Karriere entwickelte sich sowohl an diesen Theatern als auch in der französischen Provinz rasch. Im französischen Repertoire war er u. a. in den Titelpartien in Gounods Faust und Werther, Des Grieux in Massenets Manon, Nadir (Les Pêcheurs de Perles), Roméo (Roméo et Juliette) und Vincent (Mireille) zu hören. Im italienischen Repertoire sang er Alfredo (La traviata), Rodolfo (La bohème) und Edgardo (Lucia di Lammermoor), die er 1957 an der Seite von Maria Callas aufführte. Internationale Aufmerksamkeit folgte, als Vanzo 1960 die letztere Rolle an der Seite von Joan Sutherland sang, die seinerzeit ihr Debüt an der Pariser Oper gab. Er wurde eingeladen, in Europa am Théâtre de la Monnaie (Brüssel), am Gran Teatro del Liceu (Barcelona), am São Carlos (Lissabon) und an der Wiener Staatsoper zu singen, und in Südamerika am Teatro Colón, Buenos Aires, wo er als Hoffmann (Les Contes d’Hoffmann) einen starken Eindruck hinterließ. Sein Nordamerika-Debüt gab er 1965 als Gennaro (Lucrezia Borgia) an der Seite von Montserrat Caballé in einer legendären Konzertaufführung in der Carnegie Hall, New York, während sein einziger Auftritt am Metropolitan Opera House als Mitglied der Pariser Oper stattfand, als die Kompanie Gounods Faust dort 1977 aufführte.

Internationale Aufmerksamkeit folgte, als Vanzo 1960 die letztere Rolle an der Seite von Joan Sutherland sang, die seinerzeit ihr Debüt an der Pariser Oper gab. Er wurde eingeladen, in Europa am Théâtre de la Monnaie (Brüssel), am Gran Teatro del Liceu (Barcelona), am São Carlos (Lissabon) und an der Wiener Staatsoper zu singen, und in Südamerika am Teatro Colón, Buenos Aires, wo er als Hoffmann (Les Contes d’Hoffmann) einen starken Eindruck hinterließ. Sein Nordamerika-Debüt gab er 1965 als Gennaro (Lucrezia Borgia) an der Seite von Montserrat Caballé in einer legendären Konzertaufführung in der Carnegie Hall, New York, während sein einziger Auftritt am Metropolitan Opera House als Mitglied der Pariser Oper stattfand, als die Kompanie Gounods Faust dort 1977 aufführte.