.

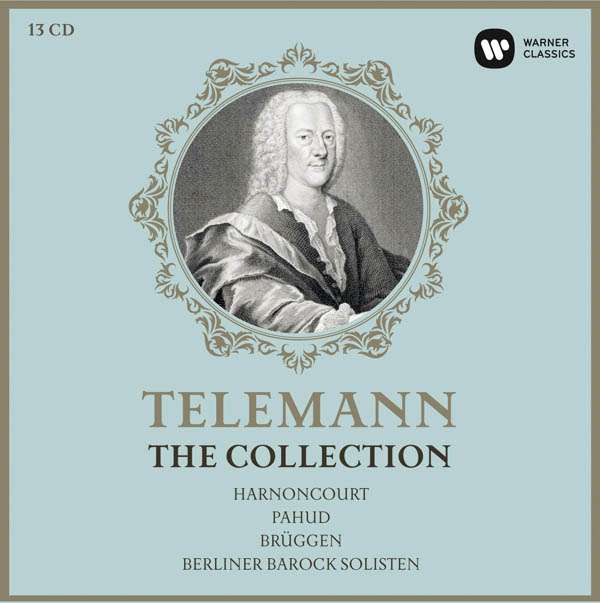

2017 jährte sich Georg Philipp Telemanns Todesdatum zum 250. Mal (14. März 1681 – 25. Juni 1767) – gewiss ein Anlass, uns diesem bedeutenden, großen deutschen Komponisten vor Johann Christian Bach und Carl Maria von Weber zu widmen. Wir machen dies mit seiner Oper Die Last tragende Liebe oder Emma und Eginhard von 1728. Die Telemann-Pflege ist in Deutschland nicht sonderlich ausgeprägt, nur ein Spezialist wie René Jacobs setzte mit der nun fast legendären Aufführung von Emma und Eginhard an der Berliner Staatsoper 2015 und vorher mit dem sensationell inszenierten Orpheus in Innsbruck 1993 und erneut an der Berliner Staatsoper 1994 (allerdings nicht wirklich nachhaltige) Signale. Es bleibt weitgehend der Magdeburger Telemann-Pflege vorbehalten, sich noch vor den DDR-Tagen (1929) um dieses Erbe zu kümmern, so neben manchen anderen Titeln mit Emma und Eginhard 1973 und erneut 1998. Weitere Telemann-Opern fanden ihre Interpreten dort und andernorts, auch in Hamburg, aber durchgesetzt hat sich der Komponist als Operngröße bei uns nicht: Trotz des relativ vollen Operntitelkatalogs bei Amazon (so Don Quichiotte, Damon, Orpheus, Miriways, Flavius Bertaridus u. a.) bleibt er in der Öffentlichkeit als Pimpinone-Autor in Erinnerung. Und als viel schreibender Komponist nur beliebig scheinender Unterhaltungsmusik.

Und vielleicht ist dies auch eine gute Gelegenheit, auf das neue Telemann-Festival in Hamburg hinzuweisen, vom 24. November 2017 bis zum 3. Dezember 2017 – u. a. wird dann mit der Akademie für Alte Musik die Oper Miriways und das Oratorium Das jüngste Gericht aufgeführt!

Zu „Emma und Eginhard“: Telemann, Titelkupfer zur „Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste“ nach dem Porträt von Lichtensteger (1764)/Wiki

Im Folgenden bringen wir als Hommage an diesen großen, ersten wirklich demokratischen Komponisten für ein breites Publikum aus dem Volke und des Bürgertums (am Hamburger Gänsemarkt-Theater) einen Artikel von Detlef Giese, den dieser zur Berliner Aufführung von Emma und Eginhard in Berlin 2015 schrieb und in dem er auf die Bedeutung von Telemann als Opernkomponist eingeht. Zum Werk selbst folgt ein Aufsatz von Bernd Baselt, damals zur ersten Aufführung von Emma und Eginhard in moderner Zeit, in Magdeburg 1973. G. H.

.

.

Nun also der Text von Detlef Giese: Telemann, der Opernkomponist – von Magdeburg bis Hamburg. Bereits mit elf oder zwölf Jahren, wenn er sich recht erinnere, habe er seine erste Oper geschrieben, so Georg Philipp Telemann in einem von Ende 1729 datierten Brief an den Komponisten und Musikgelehrten Johann Gottfried Walther, dem Verfasser eines Musicalischen Lexicons, das 1732 das gegenwärtige Wissen über die Musik einschließlich ihrer Protagonisten zusammenfasste. Dem jungen, musikalisch hochbegabten Pfarrerssohn aus Magdeburg gelang es sogar, eine Aufführung dieses Werkes mit dem Titel Sigismundus, das so wie viele seiner späteren Opern auch verloren gegangen ist, zu initiieren. Offenbar war er bei dieser Darbietung auch als Sänger aktiv, sehr zum Missfallen der es vorgeblich gut meinenden Bekanntschaft und Verwandtschaft, die »mit Schaaren« bei Telemanns Mutter vorstellig wurden und suggerierten, dass der Knabe Gefahr liefe, ein »Gauckler, Seiltäntzer, Spielmann, Murmelthierführer etc. [zu] werden«, wenn ihm »die Musik nicht entzogen würde.«

Der fast 60-jährige, inzwischen zu einem überaus prominenten, europaweit bekannten und gefeierten Musiker aufgestiegene Telemann hat diese Episode in jenen autobiographischen Mitteilungen festgehalten, die er für die 1740 in Hamburg erschienene Grundlage einer Ehren-Pforte seines Komponistenkollegen Johann Mattheson (mit dem er einerseits befreundet war und andererseits konkurrierte) verfasst hatte. In dieser für das Verständnis der Person Telemanns ungemein wichtigen Quelle, zumal von seiner eigenen Hand, lassen sich wertvolle Informationen zu Leben und Werk – und verschiedentlich auch zu seinem Opernschaffen – finden, auch wenn manche Dinge, die dort zur Sprache kommen, kaum mit letzter Sicherheit zu verifizieren sind. Die Erinnerung dürfte den Autor das eine oder andere Mal getäuscht haben.

Zu „Emma und Eginhard“: Szene aus der Berliner Aufführung 2015/ Foto Monika Rittershaus

So berichtet er etwa davon, an seinem nächsten Wirkungsort, der sächsischen Universitätsstadt Leipzig, wohin er sich eigentlich zum Jurastudium begeben hatte, »etliche und zwantzig« Opern komponiert zu haben. Nur Weniges von dieser Musik, von der wir gerne annehmen mögen, dass sie tatsächlich existiert habe, ist der Nachwelt erhalten geblieben. Immerhin konnte ein Werk, die Oper Germanicus, zumindest in ihren Grundzügen rekonstruiert werden; anlässlich des Leipziger Bachfestes 2007 ist sie erstmals wieder zur Aufführung gebracht worden. Und immerhin sind auch einige Textbücher und Arien überliefert, die einen Eindruck von der Opernästhetik und dem Opernleben der Stadt vermitteln, dem der junge, in seinen frühen Zwanzigern stehende Telemann von 1701 bis 1704 spürbare Impulse gab. Ausgehend von der Leitung eines neu gegründeten studentischen Collegium musicum, dessen Mitglieder auch in der seinerzeit bestehenden Leipziger Bürgeroper aktiv waren, wurde Telemann auch mit der Direktion dieser Einrichtung betraut – eine Tätigkeit im Übrigen, die er auch nach seinem Weggang aus der Messestadt nicht aufgab, da er bis um 1710 regelmäßig mit neuen musiktheatralischen Werken auf den Plan trat, nicht selten dabei in Personalunion von Textdichter und Komponist, zuweilen wohl auch als Sänger.

Zu „Emma und Eginhard“: „Emma et Eginhard ou les stragèmes d´amour“, Gemälde von Vafflard 1809, Museum Avreux

Die Oper, für Telemann offenbar ein Genre von höchster Attraktivität, blieb somit auch zu jenen Zeiten im Fokus, als er von Amts wegen eigentlich nichts mit ihr zu tun hatte. Sowohl in den Diensten von Graf Erdmann von Promnitz in Sorau in der Lausitz von 1704 bis 1708 als auch während der anschließenden Jahre bis 1712 als Konzert- und Kapellmeister der Hofkapelle in Eisenach waren andere Verpflichtungen bestimmend, vor allem in Richtung Kirchen- und Tafelmusik. Wiederholt hat sich Telemann jedoch über das Operngeschehen seiner Zeit und seines Umfeldes informiert, nicht zuletzt auch durch mehrere Besuche in Berlin, wo unter dem ersten preußischen König Friedrich I. und seiner musikliebenden Gattin Königin Sophie Charlotte die Hofmusik eine erste Blüte erlebte. Sowohl Werke italienischer Komponisten, wie etwa von Giovanni Bononcini, dem späteren Rivalen Händels in London, als auch von deutschen Künstlern wie August Stricker und Gottfried Finger gerieten so in seinen Gesichtskreis. Schon zuvor hatte sich Telemann in Residenzen wie Braunschweig und Hannover begeben, um dort das Opernwesen kennenzulernen, ebenso wie er einige Jahre darauf, 1719, nach Dresden reiste, um dort jene Werke zu hören und zu sehen, die zur Hochzeitsfeier des Kurprinzen und nachmaligen Königs Friedrich August II. gespielt wurden. War es im Niedersächsischen vor allem der Italiener Agostino Steffani, dessen Musik ihn begeisterte, so empfing er im schönen Elbflorenz bleibende Eindrücke von Opern aus der Feder Antonio Lottis und Johann David Heinichens, zudem zeigte er sich von einer Reihe glänzender Sängerinnen und Sänger fasziniert.

Zu „Emma und Eginhard“: die Hamburger Oper am Gänsemarkt/ Wiki

Zu dieser Zeit war Telemann in Frankfurt am Main beschäftigt, als Kapellmeister in kirchlichen Diensten. So sehr ihm das offene kulturelle Klima der freien Reichsstadt auch zusagte, ein Mangel ließ sich nicht beheben: Es gab keine Institution, die sich explizit der Aufführung von Opern widmete. Als sich zu Beginn der 1720er Jahre die Chance bot, nach Hamburg zu wechseln, mag ein Grund für diese Entscheidung auch darin gelegen haben, dort die Möglichkeit zu besitzen, wieder regulär – und unter guten Bedingungen – für die Oper arbeiten zu können.

Hamburg verfügte diesbezüglich bekanntlich über eine Tradition. 1678 war das am Gänsemarkt errichtete, rund 2.000 Zuschauer fassende Opernhaus eröffnet worden und hatte durch seinen quantitativ wie qualitativ auf einem hohen Niveau stehenden Spielbetrieb große Ausstrahlungskraft weit über die Grenzen der florierenden Hansestadt hinaus entwickelt. Vornehmlich mit dem Namen Reinhard Keiser ist diese von der Hamburger Bürgerschaft getragene Institution verbunden, die im Laufe von sechs Jahrzehnten mehrere hundert Werke auf die Bühne und unter die Leute brachte – wenngleich nicht immer zum Gefallen der ansässigen Theologen, die der Kunstform Oper generell vorwarfen, zum Verfall der öffentlichen Moral beizutragen. In der Generation danach waren es Komponisten wie Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson und eben Georg Philipp Telemann, die hier wirkten und dem Unternehmen Gesicht und Stimme gaben. Während Händel, der schon bald zum erfolgreichsten Opernkomponisten des Hoch- und Spätbarock avancieren sollte, in Hamburg seine ersten Schritte auf diesem Gebiet unternahm, bevor er nach London übersiedelte, waren Mattheson und Telemann über längere Zeit dort aktiv, Ersterer auch – und gerade – in seiner Eigenschaft als wirkungsmächtiger Musikschriftsteller, Letzterer als fähiger Administrator ebenso wie als fruchtbarer Komponist. Wie in der besagten Ehren-Pforte bei der Aufzählung seines schon damals riesenhaften Werkbestandes zu lesen ist, hat Telemann »etwa fünf und dreißig Stücke hiesiger Oper« zu Papier gebracht, eine enorme Zahl, die durch andere Quellen jedoch nicht bestätigt werden kann. Ungefähr gut die Hälfte davon – und auch das ist ja keineswegs wenig – ist bezeugt, wovon wiederum zehn Opern vollständig erhalten sind, zu einer Reihe weiterer Werke sind immerhin einige Arien auf uns gekommen.

Zu „Emma und Eginhard“: Szene aus der Berliner Aufführung 2015/ Foto Monika Rittershaus

Noch vor seinem Amtsantritt in Hamburg, wo er, neben anderen Aktivitäten, in erster Linie als Kantor für den Musikunterricht am Johanneum sowie für die Musik an den fünf Hauptkirchen zuständig war und zudem als Angestellter des Senats für die Ausgestaltung von offiziellen, repräsentativen Veranstaltungen zu sorgen hatte, schrieb er 1721 mit Der geduldige Sokrates ein Werk, das sehr genau auf die Erfordernisse des Hauses am Gänsemarkt zugeschnitten war – sie könnte durchaus als eine Art »Visitenkarte« gedacht gewesen sein. Das Interesse an der Oper war bei Telemann ja ausgeprägt genug, allein die Einrichtung selbst befand sich gerade in einer Krise. 1718 hatte die Bürgeroper Bankrott anmelden müssen, finanziell war das Unternehmen bereits in den Jahren zuvor in Schieflage geraten. Mit Telemann, dem tatkräftigen, hoch produktiven und zudem hervorragend vernetzten Musiker, sollte nun ein Neustart gewagt werden. Und in der Tat vermochte er es, das Haus wieder auf ein hohes künstlerisches Niveau zu führen und ihm den von der städtischen Öffentlichkeit – Telemann war von einer Gruppe einflussreicher Adliger wie Bürger eigens mit der Opernleitung betraut worden und erfuhr zunächst auch vielfältige Unterstützung – erwarteten Glanz zu verleihen.

Vor allem war dies die Folge einer klugen Spielplangestaltung: Telemann bemühte sich mit Erfolg darum, international renommierte Werke auf die Bühne zu bringen, u. a. einige Londoner Opern seines Freundes Georg Friedrich Händel, die er z. T. durch hinzukomponierte musikalische Nummern bereicherte, auch der »Altmeister« Reinhard Keiser war nach mehreren Jahren der Abstinenz wieder im Programm vertreten. Überdies gab es des Öfteren Stücke, die nicht allein in deutscher Sprache gesungen wurden, sondern auch italienische sowie französische Arien enthielten und somit ein gewisses weltläufiges Flair ausstrahlten. Oft hat dabei Telemann selbst, der über bemerkenswerte poetische Fähigkeiten verfügte, Hand an die Libretti gelegt, sofern er nicht mit einem der kompetenten Hamburger Textdichter zusammenarbeitete.

Bedeutsam wurde diese Phase, die 1738 mit der Schließung des Hauses, dessen ökonomischer Niedergang sich auf Dauer nicht aufhalten ließ, ihr Ende fand, jedoch zuvorderst durch Telemanns eigene Opernwerke. Neben dem Geduldigen Sokrates von 1721 schrieb er mit Genserich oder Der Sieg der Schönheit (1723/25), Der neumodische Liebhaber Damon (1724), mit Orpheus oder Die wunderbare Beständigkeit der Liebe (1726), mit Miriways (1728), Flavius Bertaridus, König der Langobarden (1729) weitere hochoriginelle Werke, oft mit einer Mischung aus tragischen und komischen Elementen. Einen Höhepunkt dieses Schaffenszweiges markiert gewiss Die Last-tragende Liebe oder Emma und Eginhard, die bewusst als Festoper zum 50-jährigen Bestehen 1728 der Oper am Gänsemarkt konzipiert und ausgestaltet wurde.

Zu „Emma und Eginhard“: Szene aus der Berliner Aufführung 2015/ Foto Monika Rittershaus

Während diese zumeist recht umfangreichen dreiaktigen Opern erst nach und nach wieder entdeckt und in modernen Aufführungen präsentiert werden, galt Telemann schon beizeiten als Meister der kleinen, kurzweiligen musikalischen Komödie. Verantwortlich hierfür war das 1725 komponierte Intermezzo Pimpinone oder Die ungleiche Heirat, das in der Tat durch seinen Humor und seine Charakterisierungskunst besticht. Dieses bis heute vergleichsweise oft gespielte »Operchen« besaß schon zu Lebzeiten einen Sonderstatus, war es doch das einzige musiktheatralische Werk, das zum Druck befördert wurde und deshalb eine weit größere Verbreitung erreichte als die lediglich in Manuskripten fixierten Partituren der großen Opern. Sein ausgeprägtes Talent für komische Stoffe bewies Telemann ein letztes Mal 1761, wenige Jahre vor seinem Tod, mit dem zweiaktigen Werk Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho – eine eindrucksvolle Spätblüte seiner Opernkunst.

Gemessen an seinem gewaltigem Schaffen auf anderen Feldern (u. a. seinen geistlichen Kantaten, seinen Oratorien und Passionen sowie seiner Orchester- und Kammermusik) wirkt Telemanns »Output« an Opern keineswegs unüberschaubar. Rund 50 Werke mögen es in der Summe wohl gewesen sein, die er komponiert hat, die meisten von ihnen in Leipzig und Hamburg. Aber auch die Höfe in Weißenfels sowie Bayreuth, mit denen er in Verbindung war, hat er nach eigenen Angaben mit vier bzw. zwei Opern beliefert, so dass nicht nur der numerische, sondern auch der räumliche Radius seiner Opernaktivitäten durchaus beachtlich ist: Telemann wusste somit auch diese Kunstform wesentlich zu bereichern. Immerhin scheint es zuzutreffen, dass die Erkenntnis sich durchzusetzen beginnt, der zu Lebzeiten berühmteste deutsche Komponist ist neben vielem anderem auch ein großer Opernkünstler gewesen. Die schrittweise Entdeckung seines facettenreichen Œuvres ist jedenfalls im Gange und wird hoffentlich noch weiter andauern. Bernd Giese

.

.

Zu „Emma und Eginhard“: Szene aus der Magdeburger Aufführung 1973/ Telemann-Zentrum Magdeburg

Und Bernd Baselt schreibt: Georg Philipp Telemanns Opernschaffen, dessen Bedeutung zumindest auf dem Gebiet der heiteren deutschen Spieloper seit dem Beginn der Magdeburger Telemann-Pflege unumstritten ist, verdankt seine schlagkräftige Wirkung nicht zuletzt den originellen volkstümlichen Sujets, die darin zum Tragen kommen. (…) Dieses Gespür für dramatisch wirkungsvolle, dabei aber auch leichtgeschürzte und wirklich humorvolle Stoffe ist Telemann in seiner gesamten Schaffenszeit treu geblieben. In diesen Stoffkreis gehört auch die heitere Oper Die Last tragende Liebe oder Emma und Eginhard, die Telemann nach einem Libretto von Christoph Gottlieb Wend für die Hamburger Gänsemarktoper schrieb und dort am 12. November 1728 zum ersten mal aufführte.

Der Oper Emma und Eginhard waren u. a. zwei umfangreiche Werke vorausgegangen: neben der im persisch-orientalischen Milieu spielenden Zauberoper Miriways (Text von J. S. Müller) hatte Telemann mehrere Werke anderer Komponisten überarbeitet und herausgebracht. Emma und Eginhard beschloss somit eine aufreibende Saison und fand auch in den Jahren 1731 und 1732 wieder Aufnahme in den Spielplan des Hamburger Opernhauses, dem Telemann zu dieser Zeit als verantwortlicher musikalischer Leiter vorstand.

Der Textdichter C. G. Wend, der nach dem Vorbild Christian Heinrich Postels, eines der talentiertesten Hamburger Librettisten der ersten Jahrhunderthälfte, die historisch-nationalen Sujets mit patriotischem Hintergrund bevorzugte, wählte als Fabel für sein Stück die tragikomische Liebesgeschichte zwischen Emma, einer Tochter Karls des Großen, und dessen Geheimsekretär Eginhard, die – wenn auch historisch nicht verbürgt – vor ihm und nach ihm Dichter und Maler beschäftigte und bekanntlich u. a. noch Wilhelm Busch zu einer komischen Bildergeschichte inspirierte. Das Motiv von der „ungleichen Heirat, ein Hauptanliegen der Dichtung der deutschen Aufklärung, das die Überwindung überlebter Standesvorurteile mit starken gesellschaftlichen Akzenten verfolgte, bildet also auch hier das eigentliche Handlungsmoment, dessen Quelle Wend in einem niederländischen Volksbuch fand, an das er sich bei der Gestaltung seines Librettos auch in der äußeren Diktion stark anlehnte.

Zu „Emma und Eginhgard“: Wilhelm Busch in „Fliegende Blätter“, um 1845/ Wiki

Zur Handlung: Das Stück spielt in der Residenz Karls des Großen in Aachen, der dort nach einem der Feldzüge gegen die Sachsen mit seinem Hofstaat in den Thermen Erholung sucht. Das emsige Leben und Treiben in dieser Umgebung, die Eifersüchteleien der Hofbediensteten untereinander und die Überlegungen Karls, sein Reich weiter zu festigen und mit den Mitteln friedlichen Nebeneinanderlebens der einzelnen Völkerschaften in Mitteleuropa zur Blüte zu bringen, bildet den reizvollen Hintergrund zum eigentlichen Spannungskonflikt, der aufkeimenden Liebe der Kaiser-Tochter Emma zu dem zwar unedel geborenen, aber auf Grund seiner überragenden Intelligenz und seiner Ergebenheit Karls gegenüber stark protegierten geheimen Sekretär Eginhard. Der sächsische Prinz Heswin, den Karl als Geisel mit nach Aachen brachte, um damit die widerspenstigen Sachsen im Zaum zu halten, verliebt sich gleichfalls in Emma, die ihm jedoch keine Zuneigung entgegenbringen kann und ihrer Freundin Hildegard das Feld überlässt. Eginhard, der viele Neider unter den älteren Hofbeamten hat, die ihm seine exponierte Stellung in Karls engster Umgebung missgönnen und ihn nur zu gern stürzen sehen würden, ist unvorsichtig genug, Emmas offenherzigen Sympathiebeweisen rückhaltlos nachzugeben. Es kommt unter dem Vorwand, dass Emma bei Eginhard Schreibunterricht nehmen möchte, zu mehrfachen zärtlichen Begegnungen der beiden Liebenden, die in dem begreiflichen Wunsch gipfeln, trotz der unüberwindbaren Standesunterschiede einander für immer anzugehören. Nach einem geheimen nächtlichen Rendezvous will Emma Eginhard ungesehen wieder aus dem Schloss bringen und kommt auf die Idee, ihren Liebhaber auf dem Rücken aus dem Schloss zu tragen, damit die Wachen in dem frisch gefallenen Schnee nur die Abdrücke eines weiblichen Fußes erkennen könnten. Unglücklicherweise entdeckt Karl, der an Schlaflosigkeit leidet und deshalb auf der Galerie des Schlosses frische Luft schöpft, in dieser Nacht die “ lasttragende Liebe“ und gibt sofort Befehl, das Paar zu verhaften. Beiden wird nun der Prozess gemacht, und trotz aller Fürbitten der Freunde der Beschuldigten will der sonst so gnadenreiche Kaiser aus Enttäuschung über den Verrat seiner liebsten Tochter ein Exempel statuieren und verurteilt sie zum Tode. In letzter Minute, als schon das Schafott aufgebaut ist, gelingt es, den Kaiser umzustimmen, der einer inneren Stimme Gehör schenkt und Gnade vor Recht ergehen lässt. Er verzeiht beiden und setzt Eginhard als Grafen ein. Nun kann dieser offen um Emma werben und seine Geliebte heimführen. Nach einer heiteren Persiflage au f die kaiserliche „Huld“ durch ein lustiges Dienerpaar schließt die Oper mit einer Tanzszene.

.

Die Musik: Diesen bühnenwirksamen und von vielerlei heiteren Szenen umrahmten Vorwurf hat Telemann auf gewohnt sorgfältige Weise vertont. Die reich instrumentierte Partitur der Oper, die vor allem in einer Reihe von Sätzen mit obligaten Instrumenten die Bläser (Blockflöte und Querflöte, Oboe und Horn ) zu farbigen Klangwirkungen heranzieht und beinahe jede Arie mit charakteristischem instrumentalen Kolorit versieht, bildet selbst unter den in dieser Hinsicht herausragenden Schöpfungen Telemanns ein besonders schönes Beispiel für diese Stileigentümlichkeit seiner Schreibweise. Das beginnt schon mit der als Violinkonzert (nach dem Vorbild Vivaldis) angelegten Ouvertüre und zieht sich bis in die Schluss-Szenen hinein. Das Klangbild der Oper vermeidet daher bewusst jene stereotypen Wirkungen, wie sie manch ältere Bühnenwerke des 18. Jahrhunderts in der Instrumentierung bis zum Überdruss strapazieren und damit das Interesse des heutigen Hörers an den formalen und melodischen Schönheiten dieser Kunst leicht ermüden lassen.

Zu „Emma und Eginhard“, Stich voin Moritz von Schwindt um 1860, Wiki

Die formalen Eigenschaften der Musik zu Emma und Eginhard erschöpfen sich aber keineswegs nur in bestimmten instrumentationstechnischen Effekten. Auch innerhalb der melodischen Charakterisierung der einzelnen Handlungsträger entwickelt Telemann ein hohes Maß von schöpferischer Individualität und Einfallsreichtum. Der stolzen Herrschergestallt Karls verleiht er durch unaufdringliches melodisches Pathos ehrfurchterheischende Züge, durch einprägsamen freundlichen Gestus aber auch rührende menschliche Qualität, während seine Gemahlin Fastrath, die Stiefmutter der Emma, ganz Würde, ganz Herrscherin darstellend, mehr äußerlich repräsentierend den überholten Standesgesetzen mit allen Mitteln Geltung zu verschaffen sucht. Emma und Eginhard, deren leidenschaftliche, über alle Vorurteile triumphierende Liebe sich in Sätzen voller ergreifender melodischer Schönheit und einer von innigen, lyrischen Stimmungen bis ins Ekstatische reichenden Ausdrucksskala äußert, werden demgegenüber auch formal von den anderen Personen des Stückes auffällig abgegrenzt. (…) Die fränkische Prinzessin Hildegard und der sächsische Prinz Heswin, die im Verlaufe der Handlung nach anfänglicher Zurückhaltung ganz zueinander finden, bewähren sich in edlen Gesängen als treue Freunde der Titelgestalten, wobei Hildegard wohl der formal interessanteste Satz der ganzen Oper zufällt: In ihrer Arie „Meine Tränen werden fließen“ im 2. Akt schreibt Telemann eine regelrecht ausgeführte Tripelfuge, deren Themen mit malerischer Phantasie die Tränen mit den Wellen, die Seufzer mit einem Orkan vergleichen, die das steuerlose Liebesschifflein an den Klippen der Hoffnungslosigkeit zerschellen lassen wollen. Dagegen werden die verschiedenen Höflinge, soweit sie in länger ausgeführten Arien zu Wort kommen, mit plastischen melodischen Gesten nach ihrer charakterlichen Eigenart bestimmt: der General Alvo als einfältige, nur sein wildes Soldatenleben schätzende Landsknechtsgestalt bramabrasierend, fluchend und oberflächlich, Wolrad, geheimer Rat und Oberkammerherr, diplomatisch, listig und vermittelnd, und Steffen, die lustige Person des Stückes, „des Kaisers kurzweiliger Rat“ (sprich Hofnarr) nach alter Hamburger Komödiensitte die Standespersonen parodierend und in volkstümlichen Liedern das gesunde Volksempfinden verkörpernd. Bernd Baselt

.

Den einleitenden Artikel zu Telemann als Opernkomponist überließ uns in sehr liebenswürdiger Weise Detlef Giese, er ist Dramaturg für Musiktheater und Konzert an der Berliner Staatsoper und betreut dort seit einigen Jahren die Barockproduktionen mit dem Dirigenten René Jacobs, so die Aufführung von Emma und Eginhard an der Berliner Staatsoper 2015, eine der ganz wenigen außerhalb Magdeburgs und in Deutschlands überhaupt. Der Artikel zum Werk von Bernd Baselt stammt aus dem Programmheft der Magdeburger Produktion 1973 und wurde uns von dem Telemann-Zentrum Magdeburg überlassen – unser besonderer Dank gilt Carsten Lange ebendort. Foto oben: „Emma und Eghinhard“/ Hermann Schoenfeld/ in: Women of the Teutonic nations. Philadelphia, Barrie, 1910

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

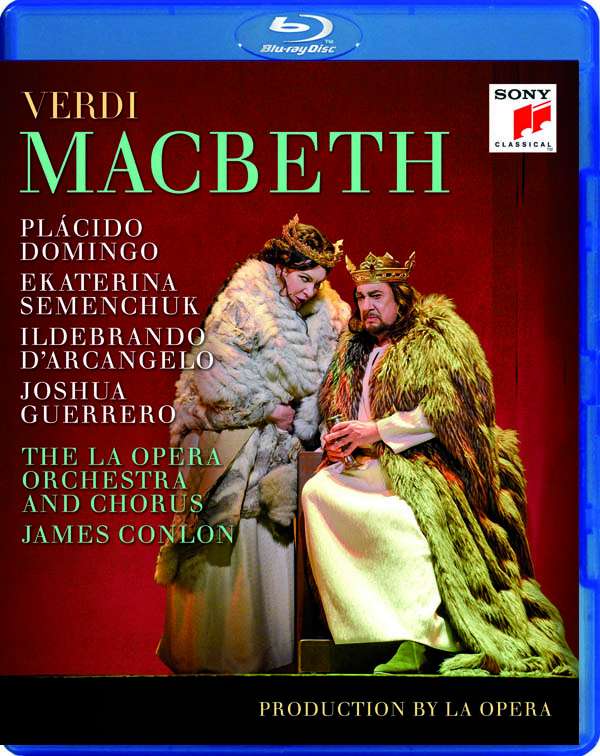

Leider ohne jede Produktions-Jahre-Angaben und in der Auswahl doch recht willkührlich gibt es bei

Leider ohne jede Produktions-Jahre-Angaben und in der Auswahl doch recht willkührlich gibt es bei

Etwas völlig Unbekanntes kommt aus Stockholm. Der Mitschnitt einer am Neujahrstag 1965 an der Kungliga Operan uraufgeführten Oper, vor der ich nie hörte. Auch nicht von dem Komponisten:

Etwas völlig Unbekanntes kommt aus Stockholm. Der Mitschnitt einer am Neujahrstag 1965 an der Kungliga Operan uraufgeführten Oper, vor der ich nie hörte. Auch nicht von dem Komponisten:  So oft werde ich die

So oft werde ich die

Eine wahre Kostümorgie (

Eine wahre Kostümorgie (

Der Komponist

Der Komponist