.

In unserer Serie Operngeschichte erinnern wir an uns wichtige Personen, die oft nur wenige oder keine Spuren hinterlassen haben, die aber für ihre Zeit und für den Fortbestand von Oper und Konzert so immens wichtig gewesen sind. Es waren und sind ja nicht allein die Stars, die die Oper am Laufen halten, sondern die Sänger der Nebenrollen und Komparsen, auch die Provinzsänger, die Diven und Heroen aus den kleineren Orten, wo Musik eine ganz andere Rolle spielte als hochgehypt in den großen Städten. Vor allem vor dem Krieg, aber auch in den Fünfzigern und Sechzigern hatte allein in Deutschland jedes der 36 und mehr Theater seine eigene Primadonna, seinen Haustenor und langlebigen Bariton, die von der Operette bis zu Mozart und Wagner alles sangen. Das macht Oper aus. Nicht (oder nicht nur) die Auftritte der umjubelten Stars.

Und das bringt uns zu Petre Munteanu, dem rumänischen Tenor mit einer bemerkenswerten Karriere in Deutschland und Italien.

Zwei meiner liebsten geistlichen Aufnahmen mit ihm sind die beiden Oratorien von Mozart und Vivaldi, La Betulia liberata und Juditha triumphans unter Carlo Felice Cillario bzw. Alberto Zedda am Pult des Mailänder Angelicum Orchesters und Chores, schwer aus den Sechzigern und im Klang zwar Stereo aber doch recht betagt. Neben solchen eher regionalen, aber im damaligen Italien Säulen des Konzert- und Opernlebens seienden, Sängern wie Emilia Cundari (immerhin Tochter Bruno Walters), Oralia Dominguez, Adriana Lazzarini, Laura Londi, Irene Companeez (die Cieca im Rai-Studio neben der Callas) tritt Petre Munteanu leuchtend und prophetisch hervor, sein stets etwas melancholisches Timbre unverkennbar und seine Interpretation engagiert und voller Aussage. Das ist für mich musikalisches Drama, Aussage in Musik, ähnlich wie Marga Höffgen mit Vivaldis Stabat Mater oder Margarete Klose mit dem Lamento der Arianna – über stilistische Fragen hinweg gültige und überzeitliche Aufnahmen. Petre Munteanu ist auf Dokumenten reichlich vertreten, vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Hermann Scherchen, mit dem er viel von Bach aufgenommen hat (Matthäus-Passion, Kantaten, Weihnachtsoratorium, meist auf Vanguard und kleinen italienischern Firmen)., Ein Verdi-Requiem findet sich bei Decca-Eclipse Australien, Beethovens Neunte erneut unter Scherchen bei DG. Eine Schöpfung von Haydn hatte die Firma Andromeda, das Mozart-Rerquiem findet sich bei Archipel. Youtube und Spotify haben viel von Munteanu. G. H.

Zwei meiner liebsten geistlichen Aufnahmen mit ihm sind die beiden Oratorien von Mozart und Vivaldi, La Betulia liberata und Juditha triumphans unter Carlo Felice Cillario bzw. Alberto Zedda am Pult des Mailänder Angelicum Orchesters und Chores, schwer aus den Sechzigern und im Klang zwar Stereo aber doch recht betagt. Neben solchen eher regionalen, aber im damaligen Italien Säulen des Konzert- und Opernlebens seienden, Sängern wie Emilia Cundari (immerhin Tochter Bruno Walters), Oralia Dominguez, Adriana Lazzarini, Laura Londi, Irene Companeez (die Cieca im Rai-Studio neben der Callas) tritt Petre Munteanu leuchtend und prophetisch hervor, sein stets etwas melancholisches Timbre unverkennbar und seine Interpretation engagiert und voller Aussage. Das ist für mich musikalisches Drama, Aussage in Musik, ähnlich wie Marga Höffgen mit Vivaldis Stabat Mater oder Margarete Klose mit dem Lamento der Arianna – über stilistische Fragen hinweg gültige und überzeitliche Aufnahmen. Petre Munteanu ist auf Dokumenten reichlich vertreten, vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Hermann Scherchen, mit dem er viel von Bach aufgenommen hat (Matthäus-Passion, Kantaten, Weihnachtsoratorium, meist auf Vanguard und kleinen italienischern Firmen)., Ein Verdi-Requiem findet sich bei Decca-Eclipse Australien, Beethovens Neunte erneut unter Scherchen bei DG. Eine Schöpfung von Haydn hatte die Firma Andromeda, das Mozart-Rerquiem findet sich bei Archipel. Youtube und Spotify haben viel von Munteanu. G. H.

.

Es gibt Sänger, die bleiben ein Geheimtipp. Auch weit über ihren Tod hinaus. Petre Munteanu ist so einer. Für mich zumindest. Ob Lied, Oratorium oder Oper, er war – mit Ausnahme der Operette – in allen Genres unterwegs. Preiser Records, seit Jahrzehnten für Ausgrabungen und Erbepflege bekannt und geschätzt, hat sich den Liedinterpreten vorgenommen und in einem Album mit drei CDs Werke von Franz Schubert und Robert Schumann zusammengestellt (89306). In dieser Konzentration erhalten die Aufnahmen, die verstreut und auch in anderen Zusammenstellungen auf den Markt gelangten, eine neue Bedeutung. Munteanu war immer gegenwärtig. Nicht auf den ganz großen Labels. Er führte ein vergleichsweise bescheidenes, aber feines Plattendasein. Fällt sein Name, dann nicken sich bis heute Kenner und Sammler wissend zu. Munteanu scheidet keine Geister und polarisiert nicht wie manche Stars und Platzhirsche der Szene. Dafür ist er nicht glamourös genug. Er gehört zu den Stillen. Er braucht keinen Lärm um seine Person.

In seiner Kompaktheit erweist sich das Preiser-Album auch als aufregende Fundgrube. Wer es besitzt, stellt es nicht in die hinterste Reihe des Regals. Bei mir bleibt es immer griffbereit. Schubert ist mit der Schönen Müllerin und dem posthumen Zyklus Schwanengesang in der damals üblichen Zusammenstellung und Reihenfolge vertreten, Schumann mit Dichterliebe, dem Liederkreis op. 24 und der Liedersammlung Myrthen. Alle Aufnahmen kamen zuerst auf Schallplatten bei Westminster heraus. Mit Ausnahme des 1952 eingespielten Schwanengesang sind die anderen Titel 1954 in Wien eingespielt worden, am Flügel begleitet Franz Holetschek. Munteanu war damals noch keine vierzig. Das schlägt sich positiv nieder. Er singt jung und ist allein dadurch in meinen Ohren emotional auf eine direktere Weise beteiligt als jemand, der die Lieder aus der Perspektive des fortgeschrittenen Alters deutet und interpretiert. Bei Munteanu werden Liebe, Schmerz, Glück oder Sehnsucht nicht sublimiert. Als Vortragender ist er selbst Betroffener. Deshalb überzeugt er mich so stark. Wenn ich ihm zuhöre, kann ich mich mit meinen eigenen Gefühlen nicht auf Kunst hinausreden. Ich muss sie zulassen.

Dieser Sänger verlangt einem auf seine leise, einnehmende Weise einiges ab. Er unterhält nicht, er fordert strikte Aufmerksamkeit ein. Im Grunde ist er auch ein bisschen humorlos. Man wird ihn so schnell nicht wieder los. Mir kommt es so vor, als singe er mache Passagen etwas gestelzt. Als müsse er ja alles richtig machen. Ein leichter Akzent verweise auf einen, der „fremd eingezogen“ ist. Die Winterreise ist leider nicht dabei. Mir ist auch gar keine Aufnahme von Munteanu bekannt. Kein Zweifel, dass sie ihm sehr gelegen hätte. Mitunter verunglücken Wendungen in der Aussprache total. Wenn aus dem „rauschenden Bächlein“ in Schuberts „Liebesbotschaft“ auch in der Wiederholung ein „Bööchlein“ wird, klingt das zwar merkwürdig – aber gar nicht komisch. Warum nur? Der aus Rumänien stammende Munteanu entdeckt – gezielt oder zufällig? – die Fremden und die Außenseiter, die in diesem deutschen Liedgut allgegenwärtig sind. Deshalb wirkt er auf mich so aktuell und zeitgemäß. Trotz der sprachlichen Eigenarten ist er musikalisch bestens aufgestellt. Sein Stil ist schlicht und schnörkellos. Er lässt sich Zeit beim Singen. Rhythmische Akzente unterbrechen oder bremsen den Fluss der Melodie nur dann, wenn es inhaltlich geboten ist. Natürlich ist den Mono-Aufnahmen ihr Alter anzuhören. Munteanu hingegen wirkt auf mich gar nicht historisch. Allein technische Umstände verorten ihn in seiner Zeit. Das muss kein Widerspruch sein. Rüdiger Winter

Petre Munteanu/ die bemerkenswerte „Matthäus-Passion“ unter Hermann Scherchen bei Vanguard

.

Dazu ein Artikel von Kurt Malisch in der Beilage zur (inzwischen verrgriffenen) 3-CD-Preiser-Ausgabe: Ein tenore di grazia aus Rumänien – Petre Munteanu: Selbst versierte Stimmenkenner werden sich schwer tun, mehr als eine Handvoll Namen zusammenzubekommen, wenn sie nach Sängern gefragt werden, die aus Rumänien hervorgegangen sind und die über die Grenzen ihres Landes hinaus Reputation erlangt haben. Die Sopranistinnen Stella Roman, Virginia Zeani und Ileana Cotrubas zählen dazu, die Baritone Nicolae Herlea und David Ohanesian – auch der Tenor Petre Munteanu. Gemeinsam mit seinen italienischen Kollegen Cesare Valletti, Giacinto Prandelli, Nicola Monti, Ferruccio Tagliavini setzte der Rumäne nach dem Zweiten Weltkrieg die große Tradition jener leichten, lyrischen, flexiblen Tenorstimmen fort, die vor allem in den Opern Mozarts und Rossinis, Bellinis und Donizettis zu Hause sind. Der Name, den man dieser „Tenor-Familie“ gegeben hat, ist zugleich Programm: „Tenore di grazia“. Das bedeutet: stimmliche Anmut und stilistische Eleganz haben Vorrang vor machtvoller Lautstärke und zwingender Durchschlagskraft, gesangstechnische Verfeinerung und Koloraturvirtuosität gelten mehr als plakatives Pathos und auftrumpfende Stentorwucht. Diese Tenöre sind Meister des musikalisch-gesanglichen Details, dem sie immer neu variierte Gestalt zu geben vermögen, dank nuancierter Phrasierungskunst, sublimer Abstufung der dynamischen Grade, vielfältiger Schattierung der Klangfarben, vollendeter Legato- beherrschung und feinster Pianissimokultur.

Zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg galt vor allem der Süditaliener Tito Schipa als tenora- ler Inbegriff solcher Stimmperfektion. Es ist daher kein Zufall, dass gerade Schipa das tief verehrte Vorbild Petre Munteanus war, ja mehr noch: die Schallplatten Tito Schipas waren es, die den rumänischen Künstler überhaupt dazu bewogen, dem Drängen seiner Musikerfreunde und Lehrer nachzugeben und selbst Sänger zu werden.

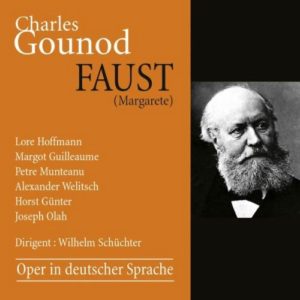

In dieser Rundfunkproduktion, die 1949 beim NWDR entstand, singt Petre Munteanu einen sehr sensiblen und in sich gekehrten Faust in der gleichnamigen Oper von Charles Gounod. Erschienen ist die Aufnahme beim schweizerischen Label Relief (CR 1923).

Geboren am 26. November 1916 in Campina nahe bei Bukarest, erhielt Petre Munteanu schon als Kind Klavier- und Geigenunterricht. Er war siebzehn, als er in das Konservatorium der rumänischen Hauptstadt eintrat, mit dem Ziel, Violinvirtuose zu werden. Seinem unverkennbaren Gesangstalent schenkte er lange keine Bedeutung, bis es zu jener schicksalhaften Begegnung mit den Tondokumenten Tito Schipas kam.Was den jungen Sänger vor allem faszinierte, war der mühelose instrumentale Umgang mit der Stimme, den Schipas Vokalkunst auszeichnete. Nun ent- schloss sich Munteanu zum Gesangsstudium, war aber mit seinen Fortschritten viel weniger zufrieden als seine Lehrer. Als er 1940 an der Bukarester Oper mit dem Conte Almaviva in Rossinis „II barbiere di Siviglia“ sein Bühnendebüt geben sollte, meinte er, dafür noch nicht reif genug zu sein und wählte für seinen Einstand die, wie er glaubte, weniger problematische Rolle des Cavaradossi in Puccinis „Tosca“.

Munteanus Absicht war es, bei Tito Schipa selbst zu studieren. Als dies nicht zu verwirklichen war, folgte er dem Rat seines Bukarester Lehrers und ging zur weiteren Ausbildung an die Berliner Musikhochschule zu Günter Weissenborn. Im Gepäck hatte er eine Schallplatte Tito Schipas mit der Arie des Conte Almaviva „Ecco ridente il cielo“. Er war fest entschlossen, die Bühne nicht mehr zu betreten, bevor er dieses Stück nicht im Stile und mit der stimmlichen Vollendung Schipas würde singen können. Und tatsächlich war er zum Neubeginn seiner Karriere an der Berliner Volksoper erst zu bewegen, als er im Berliner Rundfunk die bewusste Arie des Almaviva aufnehmen durfte. Anschließend bat er seinen Lehrer in das Berliner Funkhaus und spielte ihm beide Aufnahmen unmittelbar hintereinander vor. Erst als Weißenborn auf Ehrenwort versichert hatte, der ehrgeizige junge Sänger habe sein erstes Ziel erreicht und sei seinem großen Vorbild zumindest nahe gekommen, akzeptierte Munteanu das Angebot der Volksoper. 1943 begann der Tenor im Berliner Theater des Westens seine zweite Karriere. Seinen Einstand gab er in der Rolle des Filipeto in Ermanno Wolf-Ferraris musikalischem Lustspiel „Die vier Grobiane“. Sehr bald folgte der Ernesto in Donizettis „Don Pasquale“, der Pedrillo in Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ und der Chäteauneuf in Lortzings „Zar und Zimmermann“. Und gegen Ende seiner ersten Spielzeit durfte Munteanu in seinem neuen Engagement auch den Cavaradossi singen, jene Partie, mit der er vier Jahre zuvor in Bukarest debütiert hatte. „Wer hätte gedacht, dass die Volksoper mit dem jungen Rumänen Petre Munteanu einen solchen Treffer landen würde“, schrieb eine Berliner Zeitung. Weiter hieß es: „Eine derart schnelle Entwicklung dieses viel versprechenden lyrischen Tenors hat gewiss niemand erwarten können. Hier scheint ein Gesangskünstler heranzuwachsen, der einmal die Nachfolge eines Tito Schipa antreten kann.“

Petre Munteanu/Donizettis „Don Pasquale“ bei Philips

Auch die Leitung der Volksoper war sich bewusst, welch kostbares Talent sie für ihr Ensemble gewonnen hatte und gönnte ihm das Wichtigste, was eine solche Begabung benötigt: Zeit zu reifen. Man setzte Munteanu zunächst überwiegend in leichten Spielpartien ein, mutete ihm nur ganz allmählich gewichtigere Aufgaben zu wie die Partie des Alfredo in Verdis „La traviata“. Dies war zugleich die letzte Berliner Rolle des Siebenundzwanzigjährigen. Am 1. September 1944 wurden alle deutschen Bühnen geschlossen um ihr Personal für den Einsatz im „totalen Krieg“ freizustellen. Damit war für lange Zeit das deutsche Theaterleben erloschen. Munteanu wurde noch für einige Opern- und Liedaufnahmen im Rundfunk verpflichtet, dann war auch das nicht mehr möglich. Er verließ Deutschland, kehrte aber nicht in seine rumänische Heimat zurück, sondern fand sein neues Zuhause in Italien. 1947 in Rom begann Petre Munteanu zum drittenmal seine Laufbahn, als Don Ottavio in Mozarts „Don Giovanni“. Am 17. April desselben

Jahres gab er seinen Einstand an der Mailänder Scala, als Ferrando in „Cosi fan tutte“, neben Suzanne Danco als Fiordiligi und Giulietta Simionato als Dorabella, unter der musikalischen Leitung seines rumänischen Landsmannes Jonel Perlea. Damals erschien auch Munteanus Idol Tito Schipa noch auf der Bühne der Scala, im Dezember 1947 als Nemorino in Donizettis „L’elisir d’amore“, im stattlichen Alter von immerhin 58 Jahren. Während Schipa den Opern Mozarts eher aus dem Weg gegangen ist, machte sich Munteanu gerade in Partien dieses Komponisten einen Namen. Im Lauf der nächsten Jahre eignete er sich ein sehr umfangreiches Repertoire an, das von altitalienischen Arien bis zu moderner Musik reichte, von Domenico Cimarosas „Credulo“ bis zu Alban Bergs „Wozzeck“ und Igor Strawinskys „Persephone“. Ein denkwürdiges Datum war der 2. April 1952, als Petre Munteanu als Belmonte neben der jungen Maria Callas als Konstanze in Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ auf der Bühne der Mailänder Scala stand. Im Jahr darauf kehrte der Rumäne dann wieder nach Berlin zurück, für ein Konzert mit Liedern und Arien von Gluck, Händel, Scarlatti, Pergolesi und Caccini. Auch von verschiedenen Rundfunkanstalten wurde der Tenor nun wieder verpflichtet. So entstand unter anderem beim Norddeutschen Rundfunk Anfang der fünfziger Jahre eine Gesamtaufnahme von Gounods „Faust“ mit Munteanu in der Titelpartie.

Petre Munteanu – stets ein Eleganter/ OBA

Das künstlerische Zentrum des Sängers blieb jedoch Italien, wo er an zahlreichen großen Bühnen auftrat, in Rollen wie Almaviva, Fenton („Falstaff‘), Belmonte und Pedrillo, Pylades („Iphigenie en Tauride“). 1954 wirkte er in Rom in der italienischen Erstaufführung von Rimsky-Korsakovs Oper „Snegurotschka“ mit. 1961 hob er in Venedig Luigi Ninos „Intolleranza“ mit aus der Taufe. Häufig führten ihn Gastspiele an andere bedeutende europäische Opernhäuser: an den Londoner Covent Garden, an die Münchner und Wiener Staatsoper, das Teatro Real in Madrid. Auf überaus erfolgreichen Tourneen bereiste er Australien, Indien, Pakistan und Japan. Noch während seiner aktiven Sängerlaufbahn begann Munteanu seinen musikalischen Wirkungskreis zunehmend zu erweitern: 1969 erlebte ihn Turin erstmals am Dirigentenpult, er veröffentlichte musikwissenschaftliche Aufsätze, promovierte mit einer Dissertation über Hugo Wolf und versuchte sich auch als Komponist. Nach seinem Abschied von der Bühne wirkte er in Mailand als begehrter Gesangspädagoge am Conservatorio Giuseppe Verdi, zuletzt war er Direktor der Accademia di Canti di Milano. In Mailand ist Petre Munteanu am 18. Juli 1988 gestorben (Foto oben: Munteanu als Faust). Kurt Malisch (in der Preiser Box 89306)

Anders als bei anderen Komponisten der Fall, muss sich Dvořáks Musik in den Konzertsälen der Welt nicht erst durchsetzen. Zumindest die späten drei Sinfonien gehören seit Jahrzehnten zum Standardrepertoire. Mit zunehmender Tendenz erscheinen auch die früheren, besonders die Sinfonien Nr. 5 und 6, auf den Spielplänen; ab und an hört man eine der Tondichtungen. Dass

Anders als bei anderen Komponisten der Fall, muss sich Dvořáks Musik in den Konzertsälen der Welt nicht erst durchsetzen. Zumindest die späten drei Sinfonien gehören seit Jahrzehnten zum Standardrepertoire. Mit zunehmender Tendenz erscheinen auch die früheren, besonders die Sinfonien Nr. 5 und 6, auf den Spielplänen; ab und an hört man eine der Tondichtungen. Dass

Die Diva Neapels bediente Mayr vier Jahre später mit einer

Die Diva Neapels bediente Mayr vier Jahre später mit einer

Die

Die