…

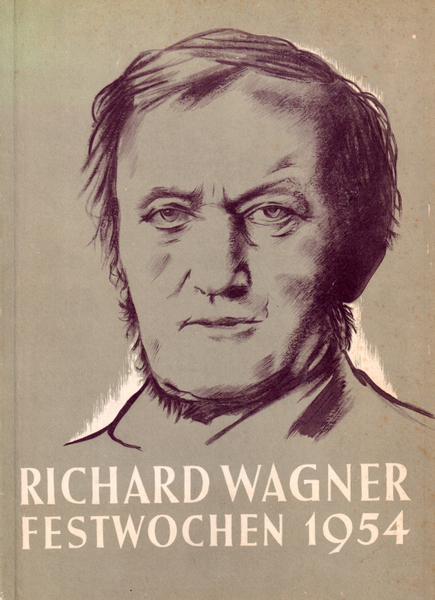

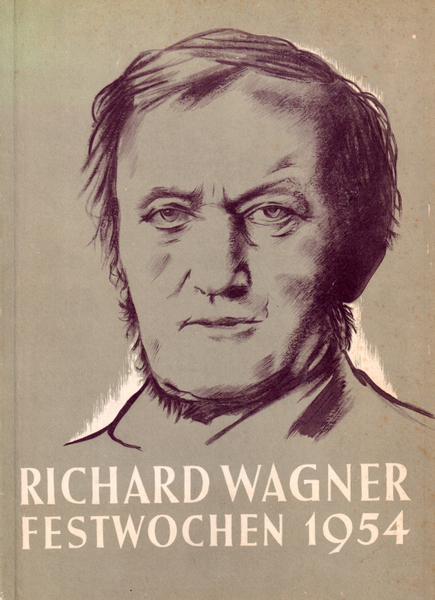

Im April 1954 traf in Dessau Post aus Bayreuth ein. Die Festspielleiter Wieland und Wolfgang Wagner zeigten sich in ihrem Brief an den Intendanten des Landestheaters Willy Bodenstein erfreut, dass die traditionelle Bühne eine große Richard-Wagner-Gedenk-Woche plant. „Wir beglückwünschen Sie zu diesem Entschluss, weil wir wissen, dass berufene Hände die Werke unseres Großvaters interpretieren werden.“ Diese Festwochen, es sollte bereits die zweiten ihrer Art sein, begannen – ganz nach Bayreuther Vorbild – am 8. Mai mit einer Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie und endeten am 19. Mai mit Tannhäuser. Dazwischen gab es Meistersinger, Lohengrin, den kompletten Ring und den Holländer. Umrahmt wurde das Programm von diversen Veranstaltungen. Der renommierte Leipziger Literaturwissenschaftler Hans Mayer hielt einen Vortrag über „Richard Wagner – heute“. Sein Verhältnis zu den Machthabern war noch nicht zerrüttet. Erst neun Jahre später würde er die DDR verlassen. Mitte der fünfziger Jahre war das innerdeutsche Verhältnis noch relativ entspannt. Selbst die Führung im Ostteil Berlins glaubte noch an die Wiedervereinigung, wenngleich unter ganz anderen Prämissen als der Westen. Das Interesse an den Festspielen in Dessau war also ein gesamtdeutsches. Die Kunde davon hatte selbst den Schriftsteller Thomas Mann, einen ausgewiesenen Wagner-Kenner, erreicht, der sich nach seiner Rückkehr aus der Emigration in der Schweiz niedergelassen hatte. Bereitwillig stelle er seinen Aufsatz über den Ring des Nibelungen für eine auszugsweise Veröffentlichung in der Festivalfestschrift zur Verfügung. „Die tiefe bestimmende Wirkung, die Wagners Riesenwerk auf meine Jugend geübt hatte, der kritische Enthusiasmus, den ich mir immer dafür bewahrt habe“, machten es auch ihm zum Bedürfnis, die Künstler in Dessau zu ihrem „großen Vorhaben herzlich zu beglückwünschen“, heißt es in einem handschriftlichen Schreiben, das sich in der Festschrift für 1954, die zugleich Programmheft war, als Faksimile wiedergegeben findet.

In diesem reich bebilderten Band im A4-Format taucht der Name eines Sängers auf, dessen Stimme erst jetzt wiederentdeckt wurde: Horst Wolf. Der studierte Ingenieur legte auch als Künstler größten Wert auf seinen akademischen Titel. 1954 sang er den Tannhäuser, den er auch im folgenden Festspieljahr neben Lohengrin, Loge, Siegmund, Siegfried (Götterdämmerung) und Tristan gab. Ein Pensum, das sich selbst im Bayreuth kein Heldentenor zutraute. Der Endfünfziger traute sich mit unverwüstlicher stimmlicher Energie und einer gehörigen Portion Routine. Wolf stammte aus Zwickau, wo er 1894 geboren wurde. Er war bereits vor dem Krieg in Dessau engagiert. Bei der Eröffnung des Theaterneubaus am 29. Mai 1938 in Anwesenheit von Adolf Hitler und seiner nationalsozialistischen Entourage mit Webers Freischütz war er der Max.

In diesem reich bebilderten Band im A4-Format taucht der Name eines Sängers auf, dessen Stimme erst jetzt wiederentdeckt wurde: Horst Wolf. Der studierte Ingenieur legte auch als Künstler größten Wert auf seinen akademischen Titel. 1954 sang er den Tannhäuser, den er auch im folgenden Festspieljahr neben Lohengrin, Loge, Siegmund, Siegfried (Götterdämmerung) und Tristan gab. Ein Pensum, das sich selbst im Bayreuth kein Heldentenor zutraute. Der Endfünfziger traute sich mit unverwüstlicher stimmlicher Energie und einer gehörigen Portion Routine. Wolf stammte aus Zwickau, wo er 1894 geboren wurde. Er war bereits vor dem Krieg in Dessau engagiert. Bei der Eröffnung des Theaterneubaus am 29. Mai 1938 in Anwesenheit von Adolf Hitler und seiner nationalsozialistischen Entourage mit Webers Freischütz war er der Max.

Von Horst Wolf gibt es keine offiziellen Platten. Angeblich soll er zeitlebens eine Abneigung gegen das „sterile Studio“ gehegt haben. Außer jenen, die ihn noch live gehört hatten, wusste also niemand wie er gesungen hat. Interessierte jüngere Opernfreunde und Sammler waren auf Kritiken und Berichte von Zeitgenossen angewiesen. Seine Stimme galt als verloren. Ein Schicksal, das er mit vielen Sängern seiner Generation teilt. Man denke nur an seine DDR-Heldentenorkollegen Ferdinand Bürgmann und Ernst Gruber, die von der Plattenindustrie links liegen gelassen wurden. Wolf hatte aber – wie übrigens auch Bürgmann in Leipzig – in seinen Vorstellungen mitschneiden lassen. Nach seinem Wünschen und Angaben ließ er sich dafür ein spezielles Tonbandgerät bauen. Um ein Haar wären alle Bänder bei einem Feuer im Januar 1980 in seinem Haus, bei dem seine zweite Ehefrau ums Leben kam, verbrannt. Was aus der Ruine des Gebäudes geborgen werden konnte, war durch Löschwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nun trat der für seine exzellenten, stets am Original orientierten Bearbeitungen bekannte Berliner Tonrestaurator Christian Zwarg auf den Plan. Das Ergebnis seiner mühevollen Kleinarbeit ist in einer Box zusammengeflossen, die bei Querstand unter dem Titel „Die wiederentdeckte Stimme – Heldentenor Dr. Horst Wolf“ erschien (VKJK 207). Für mich in jüngster Zeit eines der bemerkenswertesten Ereignisse auf dem Musikmarkt.

.

Das Dessauer Theater wurde 1938 eröffnet und 1944 bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Nach dem Wiederaufbau begann 1949 der Spielbetrieb. / Booklet

Wagner bildet das mit Abstand größte Kontingent der Sammlung. Nicht alle Mitschnitte stammen von den Festwochen. Wolf war auch im regulären Spielplan vertreten. Die meist hauseigenen Kräfte vermitteln stets einen starken Eindruck vom musikalischen Niveau dieses Hauses. Einer Repertoire-Vorstellung vom November 1956 entstammen Eriks beide großen Auftritte im Fliegenden Holländer: „Bleib Senta! Bleib nur einen Augenblick!“ und „Was muss ich hören? Gott, was muss ich sehn?“ Leider bricht das Finale kurz vor Schluss ab. Mit Emmy Prell als Senta tritt eine Sängerin in Erscheinung, die in Dessau über mehrere Jahre sehr aktiv war. Ihre schlanke Stimme mit enormer Durchschlagskraft erinnert mich an Anja Silja. Der Holländer ist Matthias Klein, über den für das Booklet keine Lebensdaten ermittelt werden konnten. Er ist auch in Szenen aus den Meistersingern von Nürnberg als Sachs besetzt. Für Tannhäuser vom Dezember 1954 gibt es eine ganze CD mit fast achtzig Minuten. Sie enthält die wichtigsten Szenen aus allen drei Aufzügen, nicht aber die Hallenarie und das Gebet der Elisabeth mit Emmy Prell. Aufhorchen lässt der erst fünfundzwanzigjährige Robert Lauhöfer als Wolfram, der im Jahr darauf an die Berliner Staatsoper Unter den Linden wechselte. Die Gralserzählung ist eine von drei Ausschnitten aus Lohengrin (November 1952). Der Abschied des Gralsritters endet zu abrupt, weil der furiose letzte Auftritt von Ortrud fehlt. Wie schon beim Holländer gibt die völlig ausgereizte Kapazität der CD nicht mehr her. Auch wenn die Box Horst Wolf und nicht eigentlich den dargebotenen Werken gewidmet ist, erweisen sich solche scharfen Schnitte letztlich als Manko – zumal in Wagners durchkomponierten Musikdramen.

.

„Zurück vor dem Speer!“ Vilma Fichtmüller (Brünnhilde), Horst Wolf (Siegmund), Kurt Uhlig (Wotan) und Peter Roth-Ehrang (Hunding/von rechts) in der Walküre 1954 / Programmheft

Doch es geht nicht nun um Wolf. Mit der ihm gewidmeten Edition erlangt ein ganzes Kapitel deutscher Wagnerpflege akustische Konturen. Endlich ist zu hören, wie es damals klang in Dessau. In Wolf treffen wir noch auf einen Sänger alter Schule. Damit wird auch ein gravierender Unterschied etwa zum Nachkriegsbayreuth deutlich, wo die Vergangenheit nicht nur optisch sondern auch im Gesangsstil weitestgehend überwunden worden war. Nur noch zweimal, nämlich 1952 als Siegfried in der Götterdämmerung und 1954 als Siegmund kam Max Lorenz aus der Vorkriegszeit zurück und hinterließ – wie aus Mitschnitte nachzuhören – einen zwiespältigen Eindruck. Wolf hingegen war immer noch da und sang, wie er es gelernt hatte. Der anhaltende Erfolg gab ihm Recht. Von jenen seinen Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Sammlung von Querstand dokumentiert sind, ist niemand vor 1900 geboren. Sie entstammen einer neuen Generation. Wolf bringt viel Erfahrung ein. Vor allem als Tristan in den großen Auszügen aus dem dritten Aufzug von 1955 jongliert er geschickt mit seinen Kräften. Er nimmt sich zurück, wo er zu sparen können glaubt, flüchtet sich auch mal in den Sprechgesang, um dann die Stellen, auf die es ankommt, mit großer Intensität und frappierender Wortdeutlichkeit auszufüllen. „Isolde kommt! Isolde naht!“ dürfte ihm so schnell niemand nachgesungen haben. Mit seiner stählernen Stimme, die hohen Wiedererkennungswert besitz, bohrt er sich in die Tiefen seiner Seele als verwunde er sich selbst. Trotz seines ökonomischen Gestaltens gibt er immer hundert Prozent. Die Isolde in dieser Vorstellung war Vilma Fichtmüller (1910-2008), die nur aus der Ferne mit den Worten „Tristan! Geliebter“ zu hören ist. Dafür singt sie bei den Festwochen 1956 mit Wolf als Parsifal die große Duett-Szene des zweiten Aufzugs. Da kommen immerhin fünfunddreißig Minuten zusammen. Genug, um von dieser Wagner-Sängerin endlich einen Eindruck zu bekommen.

.

Vilma Fichtmüller als Isolde 1955 in Dessau. Sie ist auch in der Horst-Wolf-Edition zu hören / Programmheft

Meine jahrelange Suche nach Tondokumenten mit Vilma Fichtmüller fand nun ein glückliches Ende. Neugierig hatten mich ihre Erinnerungen gemacht, die 2003 in Buchform bei der Druck und Verlags GmbH Holler in Karlsruhe, wo die Sängerin schon in den dreißiger Jahren engagiert war, herauskamen. Dessau ist in diesen Memoiren ein eigenes großes Kapitel gewidmet. Trotz der den politischen Verhältnissen geschuldeten Schikanen, die ihr widerfuhren, blickte sie dankbar zurück: „In Dessau fühlte ich mich heimischer als in Karlsruhe.“ Sie war über mehrere Jahre eine feste Stütze des Ensembles und trat auch in Opern anderer Komponisten auf. Ihre Elektra fand viel Aufmerksamkeit und soll sogar vom DDR-Rundfunk aufgezeichnet worden sein, wo sie aber nicht mehr auffindbar ist. In der Edition ist sie auch als Marta in großen Ausschnitten aus d’Alberts Tiefland vom 12. Juni 1956 dokumentiert. Wolf, der den Pedro singt, hatte nicht seinen besten Tag. Er verließ die Gesangslinie zu oft. Ein alter Freund, der die Fichtmüller noch auf der Bühne erlebte, erzählte mir, dass die hoch gewachsene blonde Frau eine Figaro-Gräfin gewesen sei, nicht aber eine Isolde oder Brünnhilde. Ich muss ihm widersprechen. Die Fichtmüller ist alles andere als eine Mozart-Sängerin. Vielmehr verkörpert sie – gemessen an den Tondokumenten – mit ihrem schlanken Sopran einen neuen hochdramatischen Typ, der Stimme und Erscheinung in Einklang zu bringen suchte. Sie agiert sehr intensiv, mitunter etwas scharf – und nicht gerade schön. Man ahnt, dass ihre Auftritte – wenn auch nicht auf meinen Freund – für große Teile des Publikum elektrisierend gewesen sein müssen.

Programmheft in Buchform für die Wagner-Festwochen 1954 in Dessau

Nur in privaten Sammlungen hatten sich bisher einige Szenen von Aufführungen der Dessauer Festspiele von 1954, 1962 und 1963 erhalten. Wer sie hat aufnehmen lassen, ist nicht bekannt. Wolf scheidet aus, weil er nirgends mitwirkt. Ein inzwischen verstorbener Sammler hatte sie mir für den eigenen Gebrauch überlassen. Deren Klang steht dem, was die neue Edition zu bieten hat, nicht nach. Eher ist das Gegenteil der Fall. Ich tippe auf professionelle Mitschnitte. Zum Bestand des Deutschen Rundfunkarchivs gehören sie aber nicht – oder nicht mehr, wie Recherchen ergaben. Künstlerisch werden unter der musikalischen Leitung der Dessauer Generalmusikdirektoren Erich Riede und Heinz Röttger, die auch Hort Wolf begleiten, packende Eindrücke vermittelt. Die Attraktivität der Dokumente beruht nicht zuletzt darauf, dass namhafte Gäste hinzugezogen wurden: Rudolf Gonszar (Sachs und Wotan), Erich Witte (Stolzing) Ruth Keplinger, die die Eva auch bei der Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper sang, und Brünnhild Friedland (Elisabeth). Erwähnenswert ist neben Joachim Sattler und Günther Treptow ein weiterer Dessauer Siegfried jener Jahre: Hans Wolfgang Vogt-Vilseck. Es ist wenig über ihn in Erfahrung zu bringen. Werner P. Seiferth vermerkt in seiner Dokumentation „Richard Wagner in der DDR“, dass er vorwiegend in der Bundesrepublik tätig war, in der ersten Hälfte der 50er Jahre als Gast-Heldentenor auch in der DDR auftrat. Mehr nicht.

.

Brünnhild Friedland sang bei den Festwochen 1954 die Elisabeth in „Tannhäuser“ / Programmheft

Die Richard-Wagner-Pflege in Dessau währt bis in die Gegenwart – wenngleich nicht mit dem Enthusiasmus und der Intensität von einst. Sie beruht auch darauf, dass der Komponist selbst in der Stadt weilte. Seine erste Frau Minna gehörte dem Schauspielensemble an. 1857 wurde im alten Herzoglichen Hoftheater, dem Vorgängerbau des jetzigen Landestheaters, mit Tannhäuser die erste Wagner-Oper gegeben. Für die Eröffnung des Bayreuther Festspielhauses mit dem Ring des Nibelungen 1876 stellte Dessau dreizehn Musiker. Nach der Aufführung der einzelnen vier Teile 1892 folgten im Jahr darauf erstmals zwei geschlossene Darbietungen des Bühnenfestspiels durch den leitenden Dirigenten August Klughardt, der inzwischen als Komponist wiederentdeckt wurde. Cosima Wagner setzte 1894 Humperdincks Hänsel und Gretel in Szene, wofür ihr der Komponist den so genannten Dessauer Schluss schuf – zu hören als Appendix der Gesamtaufnahme unter Donald Runnicles bei Teldec. Fazit ihres Aufenthaltes: „Dessau ist diejenige Stadt, in der nächst Bayreuth die Wagnerschen Werke am vollendetsten und getreuesten im Geiste ihres Schöpfers dargestellt werden.“ Anders als in Bayreuth wurde in Dessau auch Rienzi gespielt. Bei der Premiere am 22. Dezember 1956 sang – wie hätte es auch anders sein können – Wolf die Titelrolle. Der Mitschnitt des inbrünstig vorgetragenen Gebets „Allmächt’ger Vater, blick herab“ in der Edition stammt aber nicht aus Dessau sondern aus Gera, wo die große Oper 1959 auf dem Spielplan stand. Im letzten Kriegsjahr 1944 gab es am 1938 eröffneten Theaterneubaus, der mit seinen 1250 Plätzen als damals größte Bühne nördlich der Alpen galt, schwere Bombenschäden, die 1949 behoben waren.

.

„Nothung! So nenn‘ ich dich Schwert“: Horst Wolf und Emmy Prell sind als Siegmund und Sieglinde auch in der Edition vertreten / Programmheft

Der Neubeginn vollzog sich tastend und nicht so radikal wie im Bayreuth der Wagner-Enkel. Bühnenbilder wie sie in den Festschriften abgelichtet sind, erinnern am Emil Praetorius. „1959 war der Höhepunkt der Richard-Wagner-Festwochen bereits erreicht, ja überschritten“, heißt in dem historischen Abriss von Ronald Müller, der seit 1990 Dramaturg für Konzert und Musiktheater am Anhaltischen Theater ist. Als gesamtdeutsches Ereignis hätten sie 1960 zum achten und letzten Mal stattgefunden. Im Jahr darauf wurde die Berliner Mauer errichtet und mit ihr die Teilung Deutschlands für die nächsten achtundzwanzig Jahre zementiert.

.

Das Booklet, in dem sich auch der Text von Müller findet, ist so inhaltreich wie übersichtlich gestaltet. Es gibt viele Fotos und biografische Notizen – so ermittelbar – zu den Mitwirkenden. Mit Verweis auf die von Ernst A. Chemnitz herausgegebenen Lebenserinnerungen des Sängers, die 2020 in Anspielung auf die Oper Tiefland mit dem schönen Titel „Wolfserzählung“ bei Kamprad erschienen und auch bei Operalounge.de besprochen wurden, wird die Biographie von Horst Wolf zusammengefasst.

Und das Arbeitsprotokoll vom Klangrestaurator Christan Zwarg liest sich spannend wie ein Krimi: „Horchen Sie hinein ins Dessauer Landestheater vor siebzig Jahren. Und wenn Ihnen dann Dr. Horst Wolf und seine Kollegen sozusagen lebensecht vor Ohren stehen, hat sich der ganze Aufwand gelohnt!“ Rüdiger Winter (Foto oben: Rienzi-Statue vor dem Kapitol in Rom/ Foto Winter)

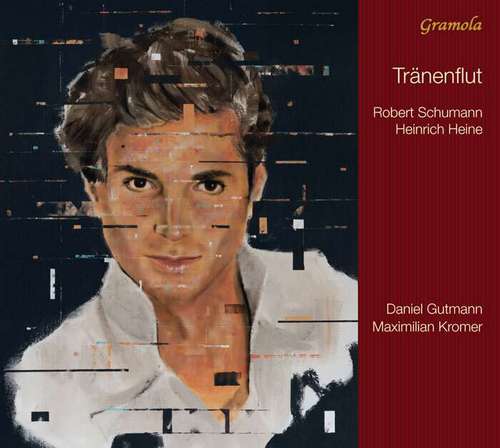

Bei der Winterreise lässt sich der deutsche Bariton

Bei der Winterreise lässt sich der deutsche Bariton  Der aus Niederösterreich stammende Bariton

Der aus Niederösterreich stammende Bariton

In diesem reich bebilderten Band im A4-Format taucht der Name eines Sängers auf, dessen Stimme erst jetzt wiederentdeckt wurde:

In diesem reich bebilderten Band im A4-Format taucht der Name eines Sängers auf, dessen Stimme erst jetzt wiederentdeckt wurde: