.

Obwohl heute kaum noch bekannt, muss Charles-Simon Catels Oper Les Bayadères doch zu dessen bedeutendsten Bühnenwerken gezählt werden (dazu auch der Artikel zu seiner Sémiramis, ebenfalls vom Palazetto Bru Zane bei Ediciones Singolares hier in operalounge.de). Das Werk konnte sich erfolgreich gegen Spontinis Vestale behaupten und erfreute sich auch außerhalb Frankreichs großer Beliebtheit (1810 im Théâtre de la Republique uraufgeführt; 1821 war die Oper immer noch so berühmt, dass sie zur Eröffnung der Salle Pelletier 1821 gewählt wurde – eine bemerkenswerte Langlebigkeit in jener Zeit). Kein Geringerer als der junge Hector Berlioz begeisterte sich 1822 bei seiner Ankunft in Paris für das Werk. Die in Indien angesiedelte Handlung bedingt zahlreiche musikalische Exotismen, und die Oper besticht besonders durch ihre meisterhaft durchgeformten Szenen der Aktschlüsse. Der Palazetto Bru Zane und Ediciones Singolares erweiterten unseren Opern-Horizont einmal mehr durch eine bemerkenswerte Rarität der frühromantischen französischen Oper.

.

Charles-Simon Catel/OBA

Opern wie Lakmé oder Le Roi de Lahore und auch Meyerbeers Africaine haben hier ihre Vorläuferin (nicht nur in puncto Sujet) – eine ganz neue Ästhetik kündigt sich an, die auf dem sich entwickelnden Kommunikationsgeflecht der post-revolutionären Zeit beruht. Gleichzeitig stellt sich auch das Bedürfnis des aufgestiegenen Bürgertums nach Pracht und Luxus dar. Eine affluente Schicht drängt ins Theater, die durch die aufkommende Industrialiserung und die Erschließung neuer Märkte (Kolonien) wohlhabend geworden ist und die den durch die Revolution beseitigten Adel ablöst. Dies ist eine spannende Epoche des Übergangs. Eine zeitgenössche Kritik beschreibt die begeisterte Aufnahme bei der Uraufführung der Bayadères und widmet sich vor allem auch den renommierten Sängern: Adolphe Nourrit sang auch den Arnold in Rossinis Guillaume Tell, der Bass Prosper Dérivis zählte zu dem Stars seiner Zeit (Robert le Diable), die Sopranistin Alexandrine-Caroline Branchu war die Julia in Spontinis Vestale, Médéé Cherubinis, Amazily im Fernand Cortez und prägende Diva de l´Empire. !

.

Die Aufnahme ist eine Pracht! Vor allem in Hinsicht auf Stimmen und Interpretation.- idiomatisch perfekt sind die durchweg frankophonen Sänger ein Labsal für´s Ohr. Inzwischen hat sich so etwas wie eine Dauer-Equipe an jungen Sängern für dieses Repertoire herausgebildet, die kompetent und engagiert mit Text und Musik umgehen, ein großes Verdienst auch vom Palazetto. Phiilippe Do zum Beispiel singt hier den Tenor-Helden Démaly mit Verve und Leidenschaft, gibt den Worten Bedeutung. Dies ist kein langweiliger Konzertabend in Sofia – dies ist erfülltes Singen! Das gilt auch für seine Kollegen, die bis in die kleinste Rolle (so die drei Bayadèren Jennifer Borghi, Mélodie Ruvio und Katia Velletaz ganz prachtvoll) hervorragend besetzt sind. Die tapfere, entschlossene Bayadère Laméa ist mit Chantal Santon dunkel und lockend vertreten, eine schöne Stimme voller Potenzial. Alndré Heyboer gibt den Bösewicht Olkar mit leichtem Bass und bester Diktion – auch er ebenso charaktervoll wie angenehm im Timbre. Mathias Vidal sticht mit seinem Rustal im ersten Akt hervor. Federic Caton macht einen würdevollen Brahmanen, Thomas Bettinger gefällt als Rutrem ebenso wie Thill Mantero und Karen Durand in kleinen Rollen. Und natürlich freut man sich über den erfahrenen und woanders oft gehörten Eric-Martin Bonnet in den Cameo-Partien des Salem und Irnanès sowie als Maratten-Offizier.

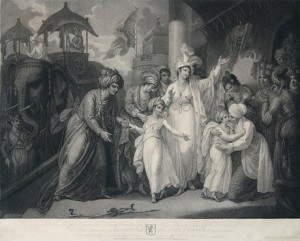

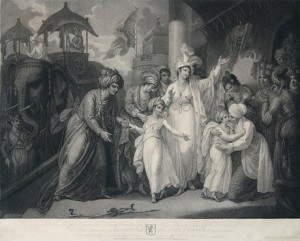

Zu Catels „Les Bayadères“: „The assault and taking of Seringapatnam“ von Henry Singleton, 1800/OBA

Über allem wacht der Dirigent Didier Talpain mit ebenso schwungvoller wie kompetenter Hand. Er gibt am Pult von Solamente Naturali (Milos Valent) und der Musica Flora (Marek Strynd) sowie den National Bulgarian Choir Svetoslav Obretenov (Ilia Mihaylov) eine bemerkenswerte Vorstellung voller Wucht, aber auch voller Valeurs der Sinnlichkeit – so in den wunderbaren Soli der Bayadère oder des Tenors Do, voller Schattierungen dieser bemerkenswerten Oper zwischen Mozart und der frühen Romantik. Die großen Chorszenen und die wirklich fabelhaften Aktschlüsse künden Kommendes an – und ich habe mehr als einmal Anklänge an Délibes und Meyerbeer gehört. Dies ist ein weitreichendes Werk voller Überraschungen. Dazu kommt die wirklich bemerkenswerte Ausstattung (wenngleich ich das Buchformat nach wie vor für lästig halte). Drei spannende Aufsätze vom Dirigenten selbst, vom Musikwissenschaftler Gérard Condé und vor allem auch von José Bros zu der Primadonna der Uraufführung, Alexandrine-Caroline Branchu, machen interessanten Lesestoff (in Französisch und Englisch), zusammen mit dem zweisprachigen Libretto eine willkommene Bereicherung für die Fans der romantischen Oper in Frankreich. Haben müssen! G. H.

.

Nun also der Text von Didier Talpain, den wir dem CD-Buch bei Ediciones Singolares entnahmen: Les Bayadères, oder Exotik zwischen Klassizismus und Romantik: In mehrfacher Hinsicht – Thema, musikalische Behandlung, Stil… – scheint Les Bayadères zwischen zwei verschiedenen Ästhetiken angesiedelt zu sein. Zunächst einmal in seinem „orientalischen“ Rahmen: 1810 uraufgeführt, liegt es ungefähr auf halbem Weg zwischen den oft farcenhaften Turqueries des mittleren 18. bis frühen 19. Jahrhunderts und dem „orientalischen Traum“ der Romantiker.

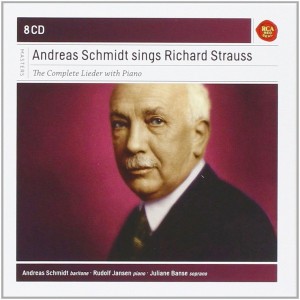

Zu Catels „Bayadères: der Autor und Didier Taipan/Palazetto Bru Zane

Zur ersten Kategorie gehören Glucks Le Cadi dupe (1761) und Les Pelerins de La Mecque ou la Rencontre imprevue von 1763 (Haydn verwendete das gleiche Libretto für sein Incontro improvviso von 1775), Mozarts Entführung aus dem Serail (1782), Gretrys La Caravane du Caire (1783), Joseph Martin Kraus‘ Soliman II ou les Trois Sultanes (1789) und sogar Webers Abu Hassan (1811, also zeitgleich mit Catels Les Bayaderes) und Rossinis L´Italiana inAlgeri (1813).

In den Jahren 1810-20 änderte sich die Herangehensweise der Romanciers und Librettisten an die „Ostfrage“. Das Lachen rückte in den Hintergrund – auch wenn gelegentlich noch ein Werk in der Art eines Buffa auftauchte, z. B. Cherubinis Ali Baba ou les Quarante Voleurs von 1833 (Teile des Werks waren jedoch schon viele Jahre zuvor für Koukourgi, 1793, geschrieben worden, das nie aufgeführt wurde) und später Der Barbier von Bagdad von Peter Cornelius (1858)) – und das Gefühl rückte in den Vordergrund. Der Orient faszinierte weiterhin, aber auf eine andere Art und Weise. Er war in den europäischen Hauptstädten besser bekannt, wo die Leser oft Zugang zu den Berichten der Reisenden hatten. Und um zu träumen und andere zum Träumen zu bringen, musste man weiter reisen, nach Indien, China, Ceylon…

Zu Catels „Bayaderes“: Adolpe Nourrit war Tenor der Uraufführung/Wikipedia

Nach den Wüsten des Mittelmeerraums kamen die feuchten Wälder des Fernen Ostens, während die glühende Sonne von Kairo, Algier oder Mekka durch die schwerere Atmosphäre von Benares oder Colombo ersetzt wurde. Raffinesse, geheimnisvolle Umgebungen, „religiöse Exotik“ usw. standen von nun an auf der Tagesordnung. Zu den französischen Opern dieser Zeit, die in Paris aufgeführt wurden, gehörten Le Dieu et la Bayadère (Auber, 1830), Les Pécheurs de Perles (Bizet, 1863), L’Africaine (Meyerbeer, 1865; trotz ihres Titels spielt sie hauptsächlich in Indien), La Princesse Jaune (Saint-Saens, 1872), Le Roi de Lahore und Lakmé (Massenet bzw. Délibes; beide 1883).

.

Auch in Catels musikalischer Bearbeitung von Les Bayadères hat man das Gefühl, zwischen zwei Ästhetiken zu stehen, sowohl im allgemeinen Stil des Werks als auch in der Handhabung des Orchesters und der Stimme. Die lyrische Tragödie, die auf Geschichten aus der klassischen Mythologie oder der Antike basiert, erlebte ihre letzte große Zeit in den Jahren 1780-90 mit den französischen, italienischen und deutschen Komponisten wie Lemoyne, Vogel, Sacchini und Salieri, die sich an Glucks Reform hielten. Mehrere Werke von Musikern der folgenden Generation knüpften ebenfalls an diese Tradition an (einige von ihnen wurden nicht an der Pariser Opéra, sondern an der Opéra-Comique, dem Theatre Feydeau, uraufgeführt): Horatius Cocles (Mehul, 1794), Télémaque (Lesueur, 1796), Medéé (Cherubini, 1797) und Sémiramis (1802) von Catel selbst. Während des Ersten Französischen Kaiserreichs (1804-1815) entstand ein neuer Zweig: die Opéra heroique. Den Anfang machte zweifellos Gaspare Spontinis La Vestale von 1807, der größte Erfolg dieses Komponisten, der viele Gemeinsamkeiten mit Les Bayadères aufweist. Die opéra heroique ebnete natürlich den Weg für die etwa zwanzig Jahre später aufkommende grand opéra, wie sie von Auber, Meyerbeer, Halevy und anderen verkörpert wurde und die praktisch bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Mode bleiben sollte.

Alle Bestandteile der opéra heroique, von denen viele später in der großen Oper übernommen wurden, sind auch in Les Bayadères vorhanden: ein historisches Thema (die Rivalitäten zwischen Demaly, dem Rajah von Benares, und den Mahratta-Kriegern im Indien des 14. Jahrhunderts); prächtige Bühnenbilder, die sowohl Innenräume (den Harem im ersten Akt, den Palast im dritten Akt) als auch Außenräume (den öffentlichen Platz in Benares im zweiten Akt) darstellen; Tänze, die sorgfältig in die Handlung eingearbeitet sind (das für die ersten Aufführungen des Werks gedruckte Programmheft nennt 32 Tänzer im ersten Akt, 28 im zweiten Akt und 60 im dritten Akt); große Chöre (33 Männer und 26 Frauen, die (im Programmheft) angekündigt werden), die Catel viele Möglichkeiten für ihren Einsatz bieten: 2 oder 3 Stimmen für die Favoriten oder die Bayadéres, 4- oder 5-stimmige gemischte Chöre, 6-stimmige doppelte Männerchöre (für die Schlacht zwischen den Indianern und den Mahrattas). Das Ergebnis ist ein prächtiger Festzug, ein visuell prächtiges Werk, bei dem am Ende des dritten Aktes mehr als 130 Künstler auf der Bühne stehen.

Zu Catels „Les Bayadéres“:Alexandrine-Caroline Branchu sang die Laméa in der Uraufführung/OBA

Catels Orchester ist typisch für die romantische Epoche, bereits mit vielen Blechblasinstrumenten (4 Hörner und 3 Posaunen, zusätzlich zu den 2 Trompeten), aber sein „östliches“ Schlagwerk – Triangel, Becken und große Trommel – wurde von Mozart fast dreißig Jahre zuvor in Die Entführung aus dem Serail verwendet. Streicher und Holzbläser werden in der Tradition der Wiener Klassiker behandelt, außer in den begleiteten Rezitativen (sie werden alle begleitet), in denen Catel, wie andere seiner Zeit auch, zu dramatischen Zwecken viel Tremolo einsetzt.

.

Die Behandlung der Stimme ist in mancherlei Hinsicht innovativ. Die Charakterisierung der Rollen ist natürlich traditionell. Die heroische Bayadère Lamea lehnt sich zum Beispiel an Glucks Iphigénie (Iphigénie en Aulide, 1774; Iphigénie en Tauride, 1779) oder Salieris Hypermnéstre (Les Danaides, 1784) an. Aber man kann nicht umhin, in dem intensiven Lyrismus ihrer Rolle im dritten Akt eine Vorwegnahme von Meyerbeers Alice (Robert le Diable, 1831) oder sogar von Gounods Mireille in der gleichnamigen Oper von 1864 zu sehen. Und während die drei Bajaderen offensichtlich an die drei Damen in Mozarts Die Zauberflöte (1791) erinnern, kündigen die beiden Tenöre Rustan und Demaly Meyerbeers Robert und Rimbaut in Robert le Diable an, und der mächtige Olkar nimmt den Nelusko in L’Africaine desselben Komponisten vorweg. Eine Verbeugung vor der Vergangenheit also und gleichzeitig eine ausgestreckte Hand in die Zukunft.

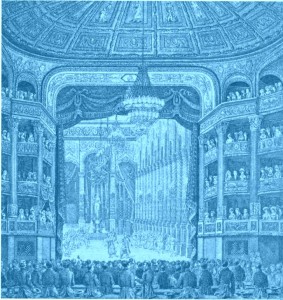

Les Bayadères, ein grandioses Werk mit einer Musik von konstanter Raffinesse und einem Ton, der im Laufe der Handlung immer bewegter wird, hatte alle Voraussetzungen für einen Erfolg. So ist es nicht verwunderlich, dass das Werk elf Jahre nach seiner Uraufführung für die Einweihung des Salle Le Pelletier ausgewählt wurde, in dem die Pariser Oper von 1821 bis zu ihrer Zerstörung durch einen Brand im Jahr 1873 untergebracht war und der durch das Palais Garnier ersetzt wurde. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator/ Charles-Simon Catel (1773-1830) : Les Bayadères mit Chantal Santon, Philippe Do, Andre Heyboer, Mathias Vidal, Katia Velletaz, Jennifer Borghi,Musica Florea, Solamente Naturali, Didier Talpain, 2 CDs Ediciones Singolares

.

.

Zu Catels „Les Bayadéres“: Dérivis als Olkar der Uraufführung/Blibliothèque Musée d´Opera/Palazetto

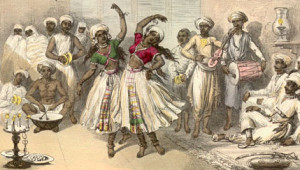

Und hier eine zeitgenössische Aufführungskritik der Uraufführung am Théâtre de la Republique in Paris von 1810: Aus Littérature Dramatique, pp. 2011; M: Catel. Les Bayadères: Die Bayadèren sind indische Tänzerinnen und gleichzeitig Ordensfrauen, die dem Brahma-Kult anhängen. Ihre Aufgabe ist es, die Sinnlichkeit durch Tänze anzuregen, die die Strenge unserer Sitten als unanständig und lasziv ansieht. Die Orientalen sind nicht so skrupulös: Sie lieben in diesen Tänzen genau das, was wir ihnen vorwerfen; der Zweck scheint ihnen die Mittel zu rechtfertigen, die Wirkung scheint ihnen zu schön, um die Ursache zu verdammen. Die Völker, deren Religion mit ihren Sinnen in Einklang steht, bei denen die Sinnlichkeit ein Teil der Moral ist, bieten gute Opernthemen. Im Lauf von zivilen Uneinigkeiten erschien eine Bayadère am Théâtre de la République. Dieses Theater war ein bisschen zu ernsthaft (schwer) für eine solche Gestalt. Die Autorin war eine Frau und diese Frau war die Schauspielerin, die die Bayadère darstellte: Sie war schöner als alle Bayadèren Indiens und sie war nicht glücklich. Anstatt sich an ihren Geist und ihre Anmut zu halten, hielt man nur an ihrer Sekte fest. Sie verehrte Schirven; die Anhänger von Wistnou, die an diesem Tag verstärkt im Parterre befanden, erregten sich gegen die Schauspielerin mit einer heiligen Wut und sie zerrissen aus ihrem Glauben heraus das Stück.

Zu Catels „Les Bayadères“: Stich um 1830/OBA

Die Bayadèren der Oper hatten ein anderes Schicksal wie die der République: Die Zuschauer empfanden sich derselben Religion zugehörig wie die Darstellerinnen, die Darstellerinnen regten die Zuseher zu großer Sinnlichkeit an und sie wurden mit Applaus belohnt. Die Geschichte der Bayadèren bietet mir viele interessante Details, die ich nicht weit zu suchen brauchte: Die Abhandlung (Dissertation) von Herrn Jouy lässt über dieses angenehme Thema nicht viel zu wünschen übrig, aber man muss sich beeilen, die Geschichte der ersten Aufführung dieser Oper, die lang erwartet wurde, ist in diesem Augenblick mehr wert als eine ganze Abhandlung der Tatsachen und Gesten aller Klöster der Bayadèren.

Inhalt – Akt 1: Ein indischer Prinz, dessen Hauptstadt Benares ist, eine Stadt, in der die Brahmanen eine berühmte Lehrstätte haben, befindet sich in einer grausamen Lage. Er ist zu der Zeit angekommen, als das Gesetz Brahmas verlangt, dass er eine Gattin unter seinen Frauen auswählt: Der Unglückliche liebt keine von ihnen: Sein Herz gehört einer Bayadère, der es ihre Religion verbietet, zu heiraten. Ich habe nicht genug Studien an der Schule von Benares gemacht, um genau zu wissen, ob der Rajah oder indische Prinz, der Demaly heißt, die Bayadère Lamea zwar nicht zu seiner Gattin, aber doch zu seiner Geliebten machen könnte. Dieser Passus müsste sich in der Verfassung der Ordensleute des Ganges befinden. Ich bin versucht zu glauben, dass Brahma ihnen nur die Aufgabe zuteilte, Begierden zu erwecken, ohne ihnen zu erlauben, sie zu befriedigen, da der Rajah Demaly so verzweifelt ist und sich so bitten lässt, eine Gattin zu wählen. Vergeblich drängen ihn die Anführer der Brahmanen und seine Minister; aber ein Anführer der Maratten namens Olkar hilft ihm aus seinen Sorgen: Während seine Priester und Minister ihn bei Vergnügungen und Festen einschläfern, überrascht Olkar Benares, erobert den Palast, lässt den Rajah in Eisen legen, bemächtigt sich der Frauen und erspart ihm so die Unannehmlichkeit, eine von ihnen zu wählen. Das ist der erste Akt, recht aktionslos, aber voll von charmanten Tänzen und sehr ansprechenden Musikstücken.

Zu Catels „Les Bayadères“: anonymer Stich um 1810/OBA

Im zweiten Akt sieht man den Anführer der Maratten damit beschäftigt, das berühmte Stirnband des Wistnou zu bekommen, das durch seine Kostbarkeit alle Schätze Asiens wettmacht. Der Rajah hat dieses wunderbare Juwel versteckt, und auch die wildesten Drohungen können ihn nicht dazu bewegen, es herzugeben. Olkar glaubt nichts Besseres tun zu können als sich an die Bayadère Lamea zu wenden, die so großen Einfluss auf den Geist des Rajah hat: Aber Lamea ist nicht nur eine Bayadère, sondern auch eine Heldin; sie haucht ihrem Geliebten nicht nur Sinnlichkeit ein, sondern auch Mut. Sie hat schon die treuesten Untertanen des unglücklichen Rajah versammelt: Sie plant eine Revolution. Die Sinnlichkeit hat Demaly ins Verderben gestürzt, nun soll die Sinnlichkeit Olkar ins Verderben stürzen. Lamea verschwört sich mit ihren Gefährtinnen gegen den Sieger. Und diese Verschwörung der Tänzerinnen wird Demaly wieder auf den Thron setzen. Es ist diese Verschwörung, die den Erfolg der Oper garantiert. Lamea akzeptiert den Handel, der Olkar ihr auferlegt :Sie sieht den gefangenen Prinzen, tut so, als ob sie ihn überzeugen will, das Band Wistnous herzugeben, aber tatsächlich tut sie es, um seinen Mut durch die Hoffnung neu zu erwecken. Sie kehrt zu Olkar zurück, täuscht ihn mit einem falschen Bericht und berauscht ihn mit der Idee, das kostbare Band Wistnous bald zu besitzen Der wilde Maratte ist schon halb besiegt durch die Sinnlichkeit, die ihn von allen Seiten umgibt, die Bajaderen umkreisen ihn, bedrängen ihn und entwaffnen scherzend den stolzen Krieger. Dieselbe Vorgangsweise wenden sie gegen die Soldaten an, die noch weniger Widerstand leisten als ihr Anführer: Die Bayadèren nehmen ihnen Stück für Stück ihre Waffen weg, bekleiden sich damit und tanzen, so verkleidet, einen Militärtanz von ganz neuer Art.

Zu Catels „Les Bayadères“: der Librettist Etienne de Jouy/OBA

Diese Mischung von sinnlichen und kriegerischen Bildern ist voll Charme; und das schwache Geschlecht bietet, indem es seine Weichheit und seine Anmut dem starken Geschlecht anbietet, die reizvollste und hübscheste Maskerade. Der Kampf und Sieg der Bayadèren über die Maratten (oder Maralten, er schreibt das jedes Mal anders!) erinnern an den Triumph der Nymphen über die Skythen in Das belagerte Kythira, einer opéra comique von Favart, die 1748 in Brüssel aufgeführt wurde, dann 1754 an der Opéra Comique. Die Idee dieser Art Liebeskrieg ist noch viel älter, weil Favart gemeinsam mit Fagan 1738 den ersten Entwurf dieses Themas in Prosa und mit Couplets aufführen ließ. Zu diesen Zeiten wurde diese opéra comique in die grand opéra gebracht mit einer Musik von Gluck und dennoch mit wenig Erfolg.

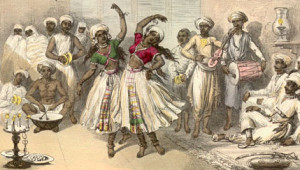

Zu Castels „Les Bayadères“: zeitgenössische Darstellung eines indischen Harems/OBA

Die komische Oper von Favart, voll von Witz, Anspielungen, galanten Zweideutigkeiten, ist noch besser zu lesen, als aufgeführt zu sehen; und um sie gut aufzuführen, braucht es eine Art Talent, die nicht das der Tänzerinnen der Opéra ist. Das Schauspiel der Bayadèren verliere die Hälfte ihres Reizes, wenn man darin spräche, die Nymphen von Favart schmeicheln ständig dem Geist derer, die welchen haben: Die Bayadèren wirken auf alle, die Augen haben, sie erwecken alle Ideen, die auf natürliche Weise aus den Sinnen entstehen. Diese Szene, in der der Tanz die Hauptrolle spielt, ist also nicht weniger neu, selbst nach Das belagerte Kythira; eine entzückende Allegorie, wo man die Skythen sieht, die auf Befehl des Mars Kythira belagern, die Hauptfestung der untreuen Venus, aber wo es für die ganze Besatzung nur fünf oder sechs Nymphen gibt. Nach einigen Ausfällen und eigenartigen Kämpfen, werden die Skythen gefangen, mit Blumen gefesselt und von den Nymphen im Triumphzug herumgeführt.

Zu Castels „Les Bayadères“: anonymer Stich nach einer Statuette von Auguste Barre 1838/Palazetto Bru Zane

Diese Szenen sind mehr einfallsreiche als sinnlichen Komödienschönheiten; die Schönheiten der Bayadèren gehören eher der Pantomime, dem Tanz, der Musik an und hängen von einem großen Ensemble ab: Sie erwecken mehr Gefühle als Ideen und beschäftigen besonders die Augen und Ohren, zur großen Erleichterung des Geistes und des Herzens. Während die Maratten den Bayadèren die Waffen geben, bewaffnen sich die Anhänger Demalys, befreien ihren Prinzen schlagen die entwaffneten Maratten in die Flucht. Und diese zweite Revolution beendet den dritten Akt, der allein wie eine ganze Oper ist und die Mängel des ersten und vor allem des zweiten Akts aufwiegt. Nicht dass dieser dritte Akt nicht voll von Heroismus wäre, aber von einem etwas kalten Heroismus. Die Bayadère, nachdem sie ihren ganzen Charme dafür eingesetzt hat, Demaly wieder auf den Thron zu setzen, verweigert es, diesen Thron mit ihm zu teilen und stimmt nur zu, ihn zu heiraten, wenn das Hochzeitsbett ein Scheiterhaufen ist. Demaly, weniger um seine Großzügigkeit zu beweisen als ihr ein Recht auf die Krone zu geben, tut so, als sei er in einem Kampf, den er mit den Maratten führte, tödlich verwundet worden; Der große Brahma seinerseits verkündet, dass das Heil Demalys sehr unsicher ist, wenn er stirbt, ohne verheiratet zu sein. Also braucht der sterbende Prinz eine Frau für das Heil seiner Seele, aber da in diesem Land jede Witwe ihren Ehemann ins Jenseits begleitet, fühlen sich die Frauen demalys wenig bereit zu diesem extremen Treuebeweis. Keine will ihm für diese verhängnisvolle Reise die Hand geben. Nur Lamea opfert sich mit heroischer Leidenschaft; aber in dem Moment, wo sie mit Demaly sterben wird, hebt sich ein Schleier; sie sieht ihn sehr lebendig auf dem Thron, statt des Todes, den sie erwartet hat, warten auf sie die Ehren und Freuden in der glücklichsten Vereinigung, dem würdigen Preis für ihre Liebe und ihren Mut.

Zu Castels „Les Bayadères“: tanzende Bajadere um 1830, eine sehr erotische Darstellung des Genitalbereiches/Bibliothèque Musée Opéra/Palazetto

Diese Rolle der Lamea ist erhaben: Diese Bayadère ist eine große tragische Prinzessin und fast eine Corneille-Heldin, zumindest durch die Erregung der Gefühle. Nichts ist mehr geeignet, die Talente von Madame Branchu als Darstellerin zu zeigen, und ich bin nicht überrascht, dass sie in dieser Beziehung sehr geschmeichelt von der Rolle war. Die Sängerin muss nicht weniger zufrieden sein, denn sie hat schöne Arien zu singen: Diese Arien sind übersät von gesanglichen Merkmalen, die ihr nur Schwierigkeiten machen, um ihr Triumphe zu bereiten. Madame Branchu lässt weder als Darstellerin noch als Sängerin zu wünschen übrig und hat nur zu wünschen, dass solcher Ruhm dauerhaft sei, dass sie genug Kraft habe, ihn lange zu erhalten. Der Rajah Demaly ist ein recht unbedeutender Held neben seiner Bayadère: Seine Rolle ist weniger anstrengend; man entthront ihn, man setzt ihn wieder ein, ohne dass er etwas dazu beiträgt. Die Zärtlichkeit ist die Basis seiner Rolle. Und das Beste. Das er hat, ist eine zarte Arie, die er sehr zart singt mit einer sanften und melodiösen Stimme. Die Musik ist meist angenehm und abwechslungsreich, gut an das Thema angepasst, öfter schöne Arien, schöne Ensemblestücke, manchmal Lärm,, Verschwommenes, Reminiszenzen.

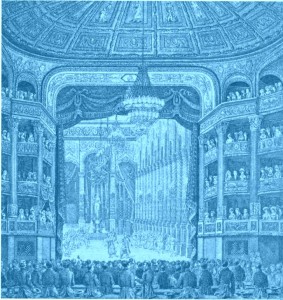

Zu Castels „Les Bayadères“: Das Innere der Salle Pelletier, wo die Oper zur Eröffnung des Hauses 1821 gegeben wurde/Bibliothèque Musée Opéra/Palazetto

Man kann Catel verzeihen, dass er sich selbst herangezogen hat und in den Bayadèren fast seinen Schritt der Skythen in Semiramis reproduziert hat. Wenn das Publikum das Recht hat, die Wiederholung eines Musikstücks, das ihm gefällt, zu verlangen, warum sollte der Schöpfer dieses Stücks nicht dasselbe Recht haben. Nicht zu vergessen sind die Maschinen und Dekorationen, die wichtige Elemente einer Oper sind. Das größte Lob, das man den Bayadèren spenden kann, ist zu sagen, dass man darin noch etwas zu bewundern gefunden hat nach all den Wundern, so viel Ruhm, so viel Himmlischem, so viel Paradiesen, die seit einiger Zeit auf diesem Theater aufeinanderfolgen und die Bewunderung schon erschöpft zu haben scheinen. (10 April 1810)

.(aus: Cours de Littérature Dramnatique, V.; PARIS. — IMPRIMERIE DE CASIMIR, RUE DE LA VIEILLE-MOMIFAIE , No. 12. RECUEIL PAR ORDRE DE MATIÈRES DES FEUILLETONS DE GEOFFROY, Tome Cinquieme, Paris Pierre Blanchard. Librairie 1825); Die Abbildungen im Text sind, soweit gekennzeichnet, dem Booklet der Neuaufnahme der „Bayadères“ bei Ediciones Singolares entnommen. Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie Die vergessene Operhier.

Sie singen nach Ihrer glanzvollen internationalen Karriere als Opern- und Konzertsänger bei den Stauferfestspielen in Göppingen den Conte Carnero im Zigeunerbaron von Johann Strauß. Wie kam es dazu? Meine Frau spielt hier schon die ganzen Jahre als Geigerin im Orchester mit. So habe ich natürlich alle bisherigen Aufführungen gesehen und mich auch immer wieder mit den Beteiligten unterhalten. Man wusste also von mir. Und Sabine Layer, die Dirigentin des Zigeunerbaron, kenne und schätze ich seit Jahrzehnten. Wir haben Liederabende zusammen gemacht und auch Oratorien aufgeführt. Sie hat mich einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mal mitzumachen. Und ich hatte Lust. Ich mache das einfach aus Spaß. Solistisch zu singen habe ich in dieser Partie, mit Ausnahme eines kleinen Couplets und den Ensemble-Szenen, nicht so viel. Für mich als Drahtzieher der Handlung, ich bin der Vorsitzende der Sittenkommission, steht mehr der gesprochene Text im Vordergrund. Aber es ist ja nicht meine erste Operette. Den Dr. Falke in der Fledermaus habe ich natürlich schon oft gemacht, in Paris, Barcelona und an anderen großen Häusern.

Sie singen nach Ihrer glanzvollen internationalen Karriere als Opern- und Konzertsänger bei den Stauferfestspielen in Göppingen den Conte Carnero im Zigeunerbaron von Johann Strauß. Wie kam es dazu? Meine Frau spielt hier schon die ganzen Jahre als Geigerin im Orchester mit. So habe ich natürlich alle bisherigen Aufführungen gesehen und mich auch immer wieder mit den Beteiligten unterhalten. Man wusste also von mir. Und Sabine Layer, die Dirigentin des Zigeunerbaron, kenne und schätze ich seit Jahrzehnten. Wir haben Liederabende zusammen gemacht und auch Oratorien aufgeführt. Sie hat mich einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mal mitzumachen. Und ich hatte Lust. Ich mache das einfach aus Spaß. Solistisch zu singen habe ich in dieser Partie, mit Ausnahme eines kleinen Couplets und den Ensemble-Szenen, nicht so viel. Für mich als Drahtzieher der Handlung, ich bin der Vorsitzende der Sittenkommission, steht mehr der gesprochene Text im Vordergrund. Aber es ist ja nicht meine erste Operette. Den Dr. Falke in der Fledermaus habe ich natürlich schon oft gemacht, in Paris, Barcelona und an anderen großen Häusern. Welche Bedeutung haben Ihrer Ansicht nach solche regionalen Festspiele, von denen es ja viele in Deutschland gibt? Am Anfang war ich, ehrlich gesagt, schon ein wenig skeptisch. Aber nach den ersten Aufführungen war ich total begeistert vom enorm großen Publikumsinteresse und natürlich von der sängerischen, musikalischen und szenischen Qualität. Fasziniert hat mich aber auch, wie hier Chöre, Schulen und Vereine aus der Region eingebunden werden und so eine Identität für das Publikum schaffen. So etwas muss man unterstützen, ohne dabei auf den eigenen Marktwert und die Gage zu schauen. Das dürfte den anderen Solisten, unter Ihnen übrigens auch mein früherer Stuttgarter Bassbariton-Kollege Karl-Friedrich Dürr als Schweinezüchter Zsupan, genauso gehen. Ich freue mich richtig drauf.

Welche Bedeutung haben Ihrer Ansicht nach solche regionalen Festspiele, von denen es ja viele in Deutschland gibt? Am Anfang war ich, ehrlich gesagt, schon ein wenig skeptisch. Aber nach den ersten Aufführungen war ich total begeistert vom enorm großen Publikumsinteresse und natürlich von der sängerischen, musikalischen und szenischen Qualität. Fasziniert hat mich aber auch, wie hier Chöre, Schulen und Vereine aus der Region eingebunden werden und so eine Identität für das Publikum schaffen. So etwas muss man unterstützen, ohne dabei auf den eigenen Marktwert und die Gage zu schauen. Das dürfte den anderen Solisten, unter Ihnen übrigens auch mein früherer Stuttgarter Bassbariton-Kollege Karl-Friedrich Dürr als Schweinezüchter Zsupan, genauso gehen. Ich freue mich richtig drauf. Sie waren bis 2005 festes Ensemblemitglied der Stuttgarter Staatsoper. Wie sieht Ihr sängerischer Alltag heute aus? Auch nach meinem offiziellen Abschied von Stuttgart habe ich permanent weiter gesungen. Und ich singe auch jetzt noch regelmäßig nicht nur Konzerte, sondern auch Oper, zuletzt etwa den Musiklehrer in Ariadne auf Naxos in Hamburg oder den Arkel in Pelléas und Mélisande in Essen und erst kürzlich auch in Nantes und Angers.

Sie waren bis 2005 festes Ensemblemitglied der Stuttgarter Staatsoper. Wie sieht Ihr sängerischer Alltag heute aus? Auch nach meinem offiziellen Abschied von Stuttgart habe ich permanent weiter gesungen. Und ich singe auch jetzt noch regelmäßig nicht nur Konzerte, sondern auch Oper, zuletzt etwa den Musiklehrer in Ariadne auf Naxos in Hamburg oder den Arkel in Pelléas und Mélisande in Essen und erst kürzlich auch in Nantes und Angers. Woran liegt es, denken Sie, dass Sie immer noch stimmlich souverän in Oper und Konzertsaal auftreten können? Das ist schwer zu erklären. Aber es ist sicher sehr viel Glück dabei, wenn man sein 50jähriges Singjubiläum feiern kann. Das ist schon die Ausnahme und bei Baritonen und Bässen wohl eher möglich als bei Tenören. Bei mir liegt es unter anderem wohl auch daran, dass ich relativ spät angefangen habe, hochgradig professionell zu singen. Zudem bin ich nie ein Risiko eingegangen und habe mir beim Rollenwechsel vom lyrischen über den Charakter- bis hin zum Heldenbariton verantwortungsbewusst sehr viel Zeit gelassen, sodass sich meine Stimme langsam weiter entwickeln konnte und nie beschädigt wurde. Zudem habe ich mir zwischen den einzelnen Produktionen immer wieder Pausen gegönnt. Den Hans Sachs in Wagners Meistersingern habe ich erst mit 60 in Hamburg zum ersten Mal gesungen. Heute wäre ein Sachs – die längste Männerpartie, die es überhaupt gibt – rein physisch natürlich nicht mehr machbar.

Woran liegt es, denken Sie, dass Sie immer noch stimmlich souverän in Oper und Konzertsaal auftreten können? Das ist schwer zu erklären. Aber es ist sicher sehr viel Glück dabei, wenn man sein 50jähriges Singjubiläum feiern kann. Das ist schon die Ausnahme und bei Baritonen und Bässen wohl eher möglich als bei Tenören. Bei mir liegt es unter anderem wohl auch daran, dass ich relativ spät angefangen habe, hochgradig professionell zu singen. Zudem bin ich nie ein Risiko eingegangen und habe mir beim Rollenwechsel vom lyrischen über den Charakter- bis hin zum Heldenbariton verantwortungsbewusst sehr viel Zeit gelassen, sodass sich meine Stimme langsam weiter entwickeln konnte und nie beschädigt wurde. Zudem habe ich mir zwischen den einzelnen Produktionen immer wieder Pausen gegönnt. Den Hans Sachs in Wagners Meistersingern habe ich erst mit 60 in Hamburg zum ersten Mal gesungen. Heute wäre ein Sachs – die längste Männerpartie, die es überhaupt gibt – rein physisch natürlich nicht mehr machbar. Nun schlagen die Herzen der Opernfans bei den Männerstimmen in der Regel ja eher für Tenöre als für Baritone und Bässe. Fühlt man sich also solcher da nicht ein wenig in den Hintergrund gedrängt? Wenn man in Italien zum Essen geht, wird man im Hintergrund aus dem Lautsprecher nie eine Bariton-Arie hören, immer nur Pavarotti und Kollegen. Es ist nun mal so, dass die Tenor-Nummern populärer sind. Damit muss man leben.

Nun schlagen die Herzen der Opernfans bei den Männerstimmen in der Regel ja eher für Tenöre als für Baritone und Bässe. Fühlt man sich also solcher da nicht ein wenig in den Hintergrund gedrängt? Wenn man in Italien zum Essen geht, wird man im Hintergrund aus dem Lautsprecher nie eine Bariton-Arie hören, immer nur Pavarotti und Kollegen. Es ist nun mal so, dass die Tenor-Nummern populärer sind. Damit muss man leben. Vom Lehrer zum Sänger – wie kam es zu dieser Entwicklung? Ich hatte beim Studium Musik als eines meiner Hauptfächer, und mein Professor hat mir geraten, einen Gesangslehrer zu suchen, da ich ihm im Chor aufgefallen war. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die mich lieber weiter als Beamten mit sicherem Einkommen gesehen hätten. Das waren für mich nie zwei Welten, die nicht zusammenkommen können. Deshalb bin ich wohl auch als erfolgreicher Sänger immer völlig normal und nahbar geblieben, habe nie Starallüren gekannt. Dabei hatte meine Mutter einen wunderbaren, fast schon professionellen Sopran und hat mich schon früh in den Kirchenchor mitgenommen, wo wir um die Wette gesungen haben.

Vom Lehrer zum Sänger – wie kam es zu dieser Entwicklung? Ich hatte beim Studium Musik als eines meiner Hauptfächer, und mein Professor hat mir geraten, einen Gesangslehrer zu suchen, da ich ihm im Chor aufgefallen war. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die mich lieber weiter als Beamten mit sicherem Einkommen gesehen hätten. Das waren für mich nie zwei Welten, die nicht zusammenkommen können. Deshalb bin ich wohl auch als erfolgreicher Sänger immer völlig normal und nahbar geblieben, habe nie Starallüren gekannt. Dabei hatte meine Mutter einen wunderbaren, fast schon professionellen Sopran und hat mich schon früh in den Kirchenchor mitgenommen, wo wir um die Wette gesungen haben. Sie waren 33 Jahre lang nonstop Ensemblemitglied der Stuttgarter Oper. Woran erinnern Sie sich da besonders gerne? Ich habe in Stuttgart so wahnsinnig viele Partien gesungen, dass es schwer ist, da Highlights herauszugreifen. Ganz sicher gehören dazu alle Götz Friedrich-Inszenierungen, vor allem aber seine Frau ohne Schatten, in der ich den Barak gesungen habe. Das ist eine meiner Lieblingspartien geblieben, weil sie total auf meinen Charakter, meinen Leib und meine Stimme zugeschnitten ist. Götz Friedrich hat meine Laufbahn ganz entscheidend mitgeprägt. Er hat mich vom einfachen Sänger zum Darsteller gemacht.

Sie waren 33 Jahre lang nonstop Ensemblemitglied der Stuttgarter Oper. Woran erinnern Sie sich da besonders gerne? Ich habe in Stuttgart so wahnsinnig viele Partien gesungen, dass es schwer ist, da Highlights herauszugreifen. Ganz sicher gehören dazu alle Götz Friedrich-Inszenierungen, vor allem aber seine Frau ohne Schatten, in der ich den Barak gesungen habe. Das ist eine meiner Lieblingspartien geblieben, weil sie total auf meinen Charakter, meinen Leib und meine Stimme zugeschnitten ist. Götz Friedrich hat meine Laufbahn ganz entscheidend mitgeprägt. Er hat mich vom einfachen Sänger zum Darsteller gemacht. Oper wird heute mit großen Namen spektakulär und mit viel Hype vermarktet. Man denke nur an den Reisezirkus von Anna Netrebko, Rolando Villazón oder Jonas Kaufmann. Nutzt das dem Genre? Schaden tut es unserem Metier ganz sicher nicht. Zudem gab´s das ja schon immer. Man denke nur an die Begeisterung für die Drei Tenöre.

Oper wird heute mit großen Namen spektakulär und mit viel Hype vermarktet. Man denke nur an den Reisezirkus von Anna Netrebko, Rolando Villazón oder Jonas Kaufmann. Nutzt das dem Genre? Schaden tut es unserem Metier ganz sicher nicht. Zudem gab´s das ja schon immer. Man denke nur an die Begeisterung für die Drei Tenöre.