.

Kein anderer Künstler oder Künstlerin ist in unserer Zeit so hochgehypt, so ausgequetscht, so vermarktet worden wie Maria Callas. Ihr Name ist selbst bei Klassik-Abgeneigten ein fester Begriff. Ihre Aufnahmen, vor allem auch die Live-Aufnahmen, sind (ehemals auf dem grauen Markt und manche bei der EMI, zuletzt nun Warner als deren Erbin) milliardenfach ganz oder auseinandergerissen verkauft worden. Sie erfüllte die Sehnsüchte der Fans nach Teilhabe am glamourösen Leben, sie verkörperte das Märchen von der grauen Ente, die zum stolzen Schwan wurde Sie ist bis heute Projektionsfläche für alles, was mit Kunst und Glamour zusammenhängt. Keine wie sie steht so repräsentativ für das Genre Oper. Anna Netrebko, Beverly Sills, Joan Sutherland und viele viele andere segelten und segeln in ihrem Fahrwasser. Bis heute. Sie hat der Welt der Oper die ideale, überdimensionale Diva zurückgegeben. Die Göttlichkeit der Kunst oder das Göttliche in dieser. Aber eben auch die zerbrechliche Menschlichkeit des Künstlers.

.

Maria Callas in Hamburg/ Foto EMI

Am 2. Dezember 2023 jährt sich der Geburtstag von Maria Callas zum 100. Mal. Alles, alles, absolut alles ist über sie gesagt, und nur ganz wenige von uns Lebenden haben sie live erlebt (vielleicht ihre letzten Konzerte noch, und die optischen Dokumente vermitteln natürlich nicht die Magie ihrer Auftritte und haben oft – wie die Londoner Tosca – eher etwas unfreiwillig Komisches, Gestriges).

Ihre eigentliche Stärke, Ausdruckskraft, Vehemenz ebenso wie Sensibilität erschließen sich am ehesten und besten für die Nachgeborenen in ihren Live-Aufnahmen, von denen viele erhalten sind und von denen die Sammler alle haben. In unterschiedlichen Pressungen und akustischen Bedingungen.

.

Es ist ja nach wie vor ein unergründliches Geheimnis, warum diese Live-Aufnahmen nur als Unikate existieren (bis auf Bellinis Pirata aus New York, den es wie die Anna Bolena der Scala sogar als alternativen house wire in Stereo gibt, ebenso auch die Vespri 1951 aus Florenz bei Testament in erstaunlicher Qualität). Hat denn in ganz Italien der Fünfziger nur ein einziger Fan am Radio mitgeschnitten? Gibt es jeweils nur diese einzige Aufnahme? Die originalen Bänder der RAI sind es nicht, die hat die ihren vernichtet – unbegreiflich, aber eben leider wahr. Von anderen Vorstellungen, wie etwa dem Don Carlo oder der Fedora, gibt es nichts – wenn auch hier gemunkelt wird, Frau Corelli hätte „nur“ die Auftritte ihres Mannes festgehalten, aber die sind verschwunden, wenn sie denn je existiert haben. Ebenso auch ein Gesamt-Piraten-Mitschnitt der Fedora. Wie auch der Tristan oder die Walküre aus ihren Anfängen in Italien. Der Ursprung dieser erhaltenen Live-Bänder bleibt mysteriös. Im Macbeth hörte man zudem am Ende von Akt 1 auf den frühen LP-Ausgaben (so Morgan) noch den ab- und ausfallenden Ton, überlagert von den Nachrichten der RAI. Das wurde später von Nikos Vellissiotis für seine Arkadia-Edition repariert und das fehlende Ende von Akt 1 mit einem Ausschnitt aus der Palermo-Aufnahme der Oper mit Leyla Gencer repariert, so zu hören auch in der EMI-Übernahme. Vellissiotis verklagte damals erfolgreich die EMI wegen der „Übernahme“ „seines“ Macbeth auf einen Vergleich, in Ricordi Shops Italiens standen Arkadia und EMI lange friedlich nebeneinander in den Regalen.

.

Aber eben: Woher stammen die Live-Aufnahmen ursprünglich? Dass die RAI-Bänder nicht mehr existieren, weiß ich von Ina Delcampo/Melodram, die beste Beziehungen zur RAI und viele ihrer Titel von dieser bezogen hatte, zumal ihr Sohn Stefan Felderer zu den begabtesten Tonrestauratoren gehörte und viele Sammler seine Überspielungen (und auch die von Naxos) anderen vorziehen…

.

Nun hat die Nachfolgerin ihrer Exklusivfirma EMI, die Warner, alle ihre dort versammelten Aufnahmen noch einmal herausgegeben, („Maria Callas in all her roles“, 131 CDs, 3 Blurays & HDBluray-CDs, 5054197473951), dazu aufgehübscht ein paar Blurays ihrer optisch bekannten Konzerte, in HD-Bluray–Qualität ein paar nur-akustische Auftritte dazu, die schlecht beratenen Julliard-Masterclasses (nicht die ja auch vorhandenen Interview mit Davids Frost und anderen) – alles bekannt. Und auch nicht ganz richtig, denn „all her roles“ bedeutet, alle Partien, die sie gesungen hat, und zum einen sind nur Arien keine Partien, und zum zweiten gibt es weder der Fidelio, noch Marta/Tiefland, Smaragda (in O Protomastoras von Kalomiris), die Walküre, noch die Fedora, noch die Isolde und mehr. Es müsste heißen „in all her at Warner documented roles and arias“! Also ein wenig genauer wäre schön gewesen …

.

Neu sind nur (die allerdings bei Divina bereits herausgekommenen) „Studio altenative takes and studio-sessions“ aus den Jahren 1964 – 1968 in Paris unter Nicola Rescigno, Vor-Studien zu den von ihr auf ihren Recitals dann veröffentlichten Opernarien von Rossini, Donizetti, Verdi Weber, Bizet und Berlioz. Eingefangen sind auch einige Gespräche über der Interpretation mit Rescigno, also eine Art work-in-progress Dokument, was ganz spannend ist (CD 131).

Neu sind nur (die allerdings bei Divina bereits herausgekommenen) „Studio altenative takes and studio-sessions“ aus den Jahren 1964 – 1968 in Paris unter Nicola Rescigno, Vor-Studien zu den von ihr auf ihren Recitals dann veröffentlichten Opernarien von Rossini, Donizetti, Verdi Weber, Bizet und Berlioz. Eingefangen sind auch einige Gespräche über der Interpretation mit Rescigno, also eine Art work-in-progress Dokument, was ganz spannend ist (CD 131).

.

Vermissen tut der Fan die bei Philips unter Antonio de Almeida aufgenommenen und von ihr nicht freigegebenen Duette mit Giuseppe di Stefano (Forza del Destino; I Vespri Sicilani, Don Carlo, Aida, Otello) von 1972, die wären doch ein Schmankerl für Kauffreudige gewesen und hätten das Übernahme-Geld gelohnt. Und Duette mit Franco Corelli soll es auch geben (dto. Philips), munkelt die Szene der Accolyten… Es wäre vielleicht auch möglich gewesen, die wirklich erstaunlichen Dokumente aus dem bedeutenden Film „Maria by Callas“ zu übernehmen (Butterfly und anderes optisch, wirklich aufregend und zudem: was für ein toller, bewegender Film!). Und Callas-Fans wie ich hätten da noch eine längere Wunschliste …

.

Aber – ganz ehrlich – ändern diese Schnipsel und geheimnisumwobenen Raritäten etwas an der Wirkung der Stimme und vor allem an der Kunst der Sängerin Maria Callas? Wir haben uns bei operalounge ja stets von dem Klatsch, den Schlüssellochberichten, den Sentimentalisierungen und Psychologisierungen der Diva ferngehalten. Zur Einschätzung ihrer Wirkung nützen weder ersteigerte Intimwäsche (doch noch, das gabs) noch Hochglanzfotos in verklebten Leitz-Klarsichttaschen. Was bleibt ist der ganz unmittelbare Eindruck ihrer gestalterischen Kunst, die vergessen macht, dass ihre Stimme eigentlich keine schöne, glatte, palatable war, sondern eine fordernde, aggressive, beunruhigende mit einer ganz eigenen „message“ und Farbe. „Keine wie sie“, möchte man sagen, und das ist in einer jetzigen Welt der Beliebigkeit und glattgebügelten Austauschbarkeit etwas bis heute Beunruhigendes, Wunderbares.

Aber – ganz ehrlich – ändern diese Schnipsel und geheimnisumwobenen Raritäten etwas an der Wirkung der Stimme und vor allem an der Kunst der Sängerin Maria Callas? Wir haben uns bei operalounge ja stets von dem Klatsch, den Schlüssellochberichten, den Sentimentalisierungen und Psychologisierungen der Diva ferngehalten. Zur Einschätzung ihrer Wirkung nützen weder ersteigerte Intimwäsche (doch noch, das gabs) noch Hochglanzfotos in verklebten Leitz-Klarsichttaschen. Was bleibt ist der ganz unmittelbare Eindruck ihrer gestalterischen Kunst, die vergessen macht, dass ihre Stimme eigentlich keine schöne, glatte, palatable war, sondern eine fordernde, aggressive, beunruhigende mit einer ganz eigenen „message“ und Farbe. „Keine wie sie“, möchte man sagen, und das ist in einer jetzigen Welt der Beliebigkeit und glattgebügelten Austauschbarkeit etwas bis heute Beunruhigendes, Wunderbares.

.

.

Freundinnen und Kolleginnen: Maria Callas und Elisabeth Schwarzkopf in Mailand während der Aufnahmen zur „Turandot“/Piccagliani/Schwarzkopf/ISBN 978-3884530184

Und als PS.: eine interessante Richtigstellung zum relativ frühen Abstieg in der Stimme der Maria Callas, der ja allgemein ihrem neuen Jet-Set-Lebenswandel, ihrem Abhungern oder intensiven Privatleben mit Onasssis zugeschrieben wird. Elisabeth Schwarzkopf, die mit der Callas nicht nur in der Turandot-Aufnahme sang sondern auch mit ihr befreundet war, gibt als Grund eine nicht behandelte/auskurierte Sinusitis an. Was sie ganz sicher als Kollegin und besorgte Freundin beurteilen konnte. In den berühmten „Schwarzkopf-Tapes“, die der englische Musikjournalist Alan Sanders aufgrund seiner Gespräche mit Elisabeth Schwarzkopf über das Jefferson-Buch über die Schwarzkopf herausgegeben hat (Alan Jefferson: Elisabeth Schwarzkof, Gollancz 1996):. Er las ihr Stellen aus dem Jefferson-Buch vor. Sie antwortete empört und an sehr vielen Stellen vernichtend berichtigend dazu, war das Buch doch ohne sie und gegen ihren Willen geschrieben worden. Sie sagt zur Callas (ich zitiere den ganzen Absatz):

AS. (liest Jefferson vor): In the 1950s and early 1960s the leading international soprano from the special category of the Wagnerians, were Maria Callas and L Schwarzkopf so different…

ES: Oh no, no, no. Because there was still Tebaldi, also you know, for instance …

AS: Los Angeles?

ES: Los Angeles of course, you see, sure.

AS (liest weiter): … in every way that there could be no rivalry between them. Schwarzkopf was never one to make public scenes, to court the press or to walk out; she was totally professional, going about her job undemonstratively and producing a superbly finished product. This resulted in a far longer career than the tragic American-Greek diva, who burned herself out far too soon.

ES: He doesn’t know about it, what happened. He shouldn’t imagine, none of them knows – they should be silent about that, you see. Besides, they are now writing about a poor woman who cannot take sense to what they say and it is really a scandal of all time. Besides, what has it got to do with her singing? Nothing. And you know not even her deterioration had to do with her private life. Oh no. She had for two years suffered from – what do you call it? – Sinusitis, yes. It wasn’t detected and so she sang against all this being filled up and she wanted to find the resonances which were not possible to find because those things were filled with pus. And Walter took her to [Dr] Griffith that’s when he (i. e. Walter) sat there holding her hand and he said, „Maria, don´t be frightened – after all, you are a Greek“. And she said, „Yes, but I am a frightened little Greek“, you see.

AS: … the tragic American-Greek diva, who burned herself out far too so.

ES: What does he know about this, the silly clot?

(Interview mit Alan Sanders in „The Schwarzkopf Tapes“, 2010; Classical Recordings Quaterly/ The Elisabeth Schwarzkopf/Walter Legge Society ISBN 978-0-95673561-0-9, p. 29)

.

Und noch ein PS.: Es gibt eine Theorie (von Harold Rosenthal, dem Begründer des englischen Opernmagazins Opera und eminenter Stimmenkenner seiner Zeit), dass die vielbeschworene Belcanto-Ausbildung der Callas bei Elvira del Hidalgo in Athen die ursprünglich riesige Stimme der Callas wie durch ein Nadelöhr zwängte und dadurch zwar wendig, aber auch klein machte, so als ob man einen Jeep mit einem Porsche-Motor versehen würde, was zur Kurzlebigkeit der Stimme beitrug. Darüber kann man sich streiten, wenngleich die Dokumente aus der üppigen, robusten Nachkriegsphase dem zuarbeiten würden. Es gibt aber noch eine Anekdote um Rosenthal, der – befragt zu seiner Meinung zur Callas-Norma in London 1952 – antwortete: „Wonderful, but isn´t it sad?“ und andeutete, dass er den kommenden Verschleiß bereits hören konnte – eine weitsichtige Bemerkung.

.

.

Nachstehend nun der Artikel über die 131 CDs (nebst DVDs) in der Warner Box „Maria Callas in all her roles“, den wir mit freundlicher Genehmigung der Firma und mit Dank wiedergeben. Wobei man auf ein gewisses grano salis hinweisen muss, denn es gibt – anders als mit dieser Edition der Eindruck entstehen mag – hier nicht, wie erwähnt, alle Rollen und eben auch recht viele weitere Live-Aufnahmen der Callas, die auf anderen Labels wie Melodram (der Mutter der Live-Aufnahmen), Divina et al. herauskamen. So die wirklich aufregende Lucia aus Rom 1957/Melodram neben Fernandi (die Callas krank und ihre ganze Kunst zusammenraffend zu überwältigendem Eindruck) oder die für mich unerreichte RAI-Norma konzertant 1955 (mit Stignani und del Monaco in Rom unter Serafin/Cetra im Sommer vor der Scala-Premiere). Diese und viele andere sind im Laufe der Bereinigung des „grauen Marktes“ von diesem verschwunden, zum Bedauern der Sammler.

Nachstehend nun der Artikel über die 131 CDs (nebst DVDs) in der Warner Box „Maria Callas in all her roles“, den wir mit freundlicher Genehmigung der Firma und mit Dank wiedergeben. Wobei man auf ein gewisses grano salis hinweisen muss, denn es gibt – anders als mit dieser Edition der Eindruck entstehen mag – hier nicht, wie erwähnt, alle Rollen und eben auch recht viele weitere Live-Aufnahmen der Callas, die auf anderen Labels wie Melodram (der Mutter der Live-Aufnahmen), Divina et al. herauskamen. So die wirklich aufregende Lucia aus Rom 1957/Melodram neben Fernandi (die Callas krank und ihre ganze Kunst zusammenraffend zu überwältigendem Eindruck) oder die für mich unerreichte RAI-Norma konzertant 1955 (mit Stignani und del Monaco in Rom unter Serafin/Cetra im Sommer vor der Scala-Premiere). Diese und viele andere sind im Laufe der Bereinigung des „grauen Marktes“ von diesem verschwunden, zum Bedauern der Sammler.

.

Nun also zur Box: Vor 100 Jahren, am 2. Dezember 1923, wurde Maria Callas im New Yorker Flower Hospital geboren, an der 5th Avenue beim Central Park. Nur wenige Monate zuvor waren ihre Eltern aus der griechischen Stadt Patras in die USA übergesiedelt, wo sie sich jenseits des East River, gegenüber von Manhattan, im Stadtteil Queens niederließen. Die vorliegende Sammlung La Divina: Maria Callas in all her roles geht den Etappen ihrer unvergleichlichen Karriere nach – im Aufnahmestudio, im Opernhaus und im Konzertsaal. Dafür wurden sämtliche verfügbaren Quellen aus den Jahren 1949 bis 1965 herangezogen – und als Überraschung einige Verdi-Aufnahmen, die 1969, vier Jahre nach Callas‘ letztem Buhnenauftritt, entstanden.

Nun also zur Box: Vor 100 Jahren, am 2. Dezember 1923, wurde Maria Callas im New Yorker Flower Hospital geboren, an der 5th Avenue beim Central Park. Nur wenige Monate zuvor waren ihre Eltern aus der griechischen Stadt Patras in die USA übergesiedelt, wo sie sich jenseits des East River, gegenüber von Manhattan, im Stadtteil Queens niederließen. Die vorliegende Sammlung La Divina: Maria Callas in all her roles geht den Etappen ihrer unvergleichlichen Karriere nach – im Aufnahmestudio, im Opernhaus und im Konzertsaal. Dafür wurden sämtliche verfügbaren Quellen aus den Jahren 1949 bis 1965 herangezogen – und als Überraschung einige Verdi-Aufnahmen, die 1969, vier Jahre nach Callas‘ letztem Buhnenauftritt, entstanden.

Die vorliegende Box kombiniert zum ersten Mal alle Studioaufnahmen der Callas, die 2014 in den Abbey Road Studios digital remastered wurden, mit Live-Aufnahmen ihrer Bühnenauftritte und Solokonzerte. Die Tonqualität dieser Mitschnitte, die größtenteils aus Radiosendungen stammen, ist zwangsläufig recht unterschiedlich, doch das Art et Son Studio in Annecy hat sie restauriert und optimiert. Die Sammlung folgt Callas‘ Opernrollen und hat sich zum Ziel gesetzt, jede Arie sowohl in einer Studio- als auch einer Live-Aufnahme vorzustellen. Beide Arten von Quellen ergänzen sich, und beide sind wichtig, um die Vielfalt der Rollen, die Maria Callas im jeweiligen Kontext gesungen hat, so gut wie möglich zu dokumentieren und zu illustrieren.

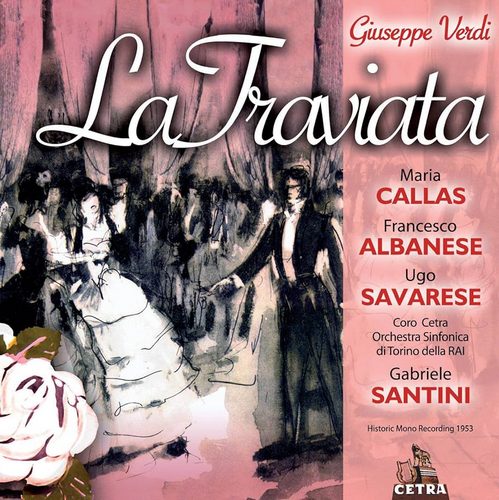

Nach einer Reihe von Übernahmen und Zusammenschlüssen von Unternehmen der Plattenindustrie sind alle Studioaufnahmen von Maria Callas heute bei Warner Classics gelistet. Anfänglich stand sie beim Label Cetra-Soria unter Vertrag, das der ehemalige CBS-Manager Dario Pellegrino Soria gegründet hatte (Kommentar s. unten). Im Jahr 1949 nahm sie dort drei Arien für 78er-Schallplatten auf. Von den vier Operngesamtaufnahmen, die ihr Vertrag vorsah, wurden nur zwei verwirklicht: La Gioconda im Jahr 1952 (Callas hatte 1947 ihr Italien-Debut in der Titelrolle gegeben) und La traviata im Jahr 1953. Manon Lescaut (eine Rolle, die Callas nie auf der Bühne gesungen hat) wurde erst 1957 für EMI eingespielt. Die geplante Studio-Aufnahme von Boitos Mefistofele kam nie zustande, 1954 interpretierte die Sängerin jedoch Margherita in Verona.

Im Jahr 1953, in dem Callas La traviata in Turin aufnahm, verkaufte Soria sein Label an Capitol Records und begann mit EMI und RCA zusammenzuarbeiten. Nach langwierigen Verhandlungen mit Walter Legge hatte Callas 1952 einen Folgevertrag mit dem mächtigen EMI-Produzenten unterzeichnet. Infolge der Übernahme der Rechte an den Aufnahmen verwaltet heute Warner Classics die gesamte Cetra-Soria- und EMI- Columbia-Diskografie von Maria Callas. Ihre Zusammenarbeit mit EMI begann Anfang 1953 mit einer spektakulären Lucia di Lammermoor unter Tullio Serafin, Callas‘ wichtigstem musikalischen Mentor neben Elvira de Hidalgo, ihrer Gesangslehrerin am Konservatorium in Athen. Es folgten I puritani, Cavalleria rusticana (Santuzza war 1939 ihre erste Opernrolle als Studentin in Athen gewesen) und eine gefeierte Tosca unter Victor de Sabata, ein Meilenstein des Opernrepertoires. Im Laufe dieser Zeit orientierte sie sich im Opernfach neu und setzte zunehmend auf Belcanto-Werke.

Maria Callas‘ Aufnahmetätigkeit war damals ausserordentlich rege: Von 1952 bis 1957 vollendete sie 21 Opern-Gesamtaufnahmen, die meisten davon mit dem Orchester der Mailänder Scala. Es folgten Stereoversionen von drei zuvor in Mono eingespielten Opern: Lucia di Lammermoor (1959), La Gioconda (1959) und Norma (1960). Ihre letzten Opern-Gesamtaufnahmen entstanden 1964 in Paris, wo sie Anfang der 1960er Jahre eine neue Heimat gefunden hatte: Carmen – eine Rolle, die sie nie auf der Buhne interpretierte – und eine weitere Tosca. Neben Opern nahm sie Soloalben auf, in denen sie nicht nur ihr Bühnenrepertoire verewigte, sondern sich auch an Rollen wagte, die sie nie komplett interpretiert hat, weder auf der Bühne noch im Studio. Nach den 1949 aufgezeichneten Arien entstanden zwischen 1954 und 1958 fünf Solo-LPs in London und Mailand sowie Anfang der 1960er-Jahre sechs weitere in Paris.

Maria Callas‘ Aufnahmetätigkeit war damals ausserordentlich rege: Von 1952 bis 1957 vollendete sie 21 Opern-Gesamtaufnahmen, die meisten davon mit dem Orchester der Mailänder Scala. Es folgten Stereoversionen von drei zuvor in Mono eingespielten Opern: Lucia di Lammermoor (1959), La Gioconda (1959) und Norma (1960). Ihre letzten Opern-Gesamtaufnahmen entstanden 1964 in Paris, wo sie Anfang der 1960er Jahre eine neue Heimat gefunden hatte: Carmen – eine Rolle, die sie nie auf der Buhne interpretierte – und eine weitere Tosca. Neben Opern nahm sie Soloalben auf, in denen sie nicht nur ihr Bühnenrepertoire verewigte, sondern sich auch an Rollen wagte, die sie nie komplett interpretiert hat, weder auf der Bühne noch im Studio. Nach den 1949 aufgezeichneten Arien entstanden zwischen 1954 und 1958 fünf Solo-LPs in London und Mailand sowie Anfang der 1960er-Jahre sechs weitere in Paris.

Nach zwei unergiebigen Jahren in New York (1945-47) debütierte Callas in Verona. Die um 1950 entstandenen Studioaufnahmen konnen ihren damaligen Glanz nur ansatzweise vermitteln. Zu dieser Zeit hatte sich ihre Stimme zu höchster Blüte entfaltet; im überaus arbeitsreichen Jahrzehnt von 1948 bis 1958 verfeinerte sie kontinuierlich ihre Gesangskunst, obwohl (oder vielleicht gerade weil) sie mit ersten stimmlichen Problemen zu kämpfen hatte, die in erster Linie aus einem geschwächten Selbstvertrauen resultierten. Dank ihrer verbesserten Gesangstechnik konnte sie die zunehmende Anfälligkeit ihrer Stimme ausgleichen. Deshalb sind auch die Aufnahmen von Callas‘ Radiosendungen (meist bei der italienischen Rundfunk-anstalt RAI) so bedeutsam: Sie ermöglichen es, dieser »Jahrhundertstimme« gerecht zu werden und – ergänzend zu ihren Cetra- und EMI-LPs – die gesamte Bandbreite ihres Repertoires zu erfassen, das von der Klassik (die starker vertreten ist, als man denken konnte) uber die Belcanto-Opern der Frühromantik bis zu Wagner, Verdi, den Komponisten des Verismo und Puccini reicht.

.

Maria Callas: Fidelio in Athen 1944/Petsalis-Diomidis

Der früheste erhaltene Live-Mitschnitt einer kompletten Oper mit Callas ist ein Nabucco aus Neapel vom 20. 12. 1949. (Die beiden kompletten Mitschnitte von Norma und Turandot in Buenos Aires sind allerdings vom Mai und Juli desselben Jahres/s. Melodram/ G. H.) Die selbstbewusste junge Sopranistin läuft hier stimmlich und musikalisch zu Höchstform auf. Die weiteren Mitschnitte von (in dieser Box versammelten/G. H.) Opernvorstellungen aus den Jahren um 1950 umfassen: Parsifal (RAI, Rom 1950 – Callas‘ einzige aufgezeichnete Wagner-Rolle, auf Italienisch gesungen); I vespri siciliani (Florenz 1951); Aida (Mexiko 1951); Armida (Florenz 1952); Rigoletto (Mexiko 1952); Norma (London 1952) und Macbeth (Mailänder Scala 1952).

Ab 1952 erschienen ihre ersten Studioaufnahmen vollständiger Opern, die von Live-Mitschnitten, vor allem aus der Scala, »überschattet« wurden: 1953 Medea; 1954 Alceste und La vestale; 1955 Andrea Chenier, La sonnambula und La traviata (die legendäre Visconti-Inszenierung) an der Scala sowie Lucia di Lammermoor in Berlin; 1957 Anna Bolena, Ifigenia in Tauride (die letzte Zusammenarbeit von Visconti und Callas an der Scala) und Un ballo in maschera in Mailand sowie La sonnambula in Köln. In den folgenden Jahren entstanden die legendäre Aufnahme der Traviata von 1958 in Lissabon, Il pirata in der New Yorker Carnegie Hall (1959) und Poliuto (1960) an der Scala – die letzte Produktion, in der Callas eine neue Rolle übernahm. Hinzu kommt die 1964 im Londoner Royal Opera House aufgenommene Tosca, die Oper, mit der sie 1965 ihren Abschied von der Bühne nahm.

Maria Callas als Smaragda in Kalomiris´“O Protomastoras“, Athen 1942/in „The unknown Maria Callas – The Greek Years“ von Nicholas Petsalis-Diomidis, Amadeaus 2001 – absolut empfehlenswert über die frühen Jahre ihrer Karriere (ISBNB 978-1574670592/ Amazon)

Neben den erwähnten Live-Aufnahmen vollstandiger Opern sind eine Reihe von Konzertmitschnitten erhalten, darunter einige Radiosendungen, die die RAI zwischen 1951 und 1956 in der Reihe Grandi Concerti Martini & Rossi ausstrahlte; das Konzert, mit dem Callas 1957 ihre Rückkehr nach Athen feierte; ihr im Fernsehen übertragenes Pariser Debut von 1958 mit dem Zweiten Akt von Tosca (auch auf Blu-ray verfügbar); einige Etappen aus ihrer Tournee von 1959 (Hamburg, Stuttgart, Amsterdam) sowie Aufnahmen der frühen 1960er-Jahre aus London und Paris.

Die in der Box enthaltenen Blu-ray Discs umfassen auch Videos ihrer Konzerte in Hamburg 1959 und 1962, im Londoner Royal Opera House 1962 (mit einer Kostprobe ihrer Carmen) und eine weitere Fassung des Zweiten Akts von Tosca, die 1964 in London entstand. Quelle: Warner

.

.

Und noch ein PS. zur Geschichte der italienischen Firma Cetra, die der obige Warner-Artikel als Produkt von Soria darstellt, was nicht richtig ist. Die staatliche Cetra war die Nachfolgerin der Staatsfirma EIAR (Turandot mit Gina Cigna etc.) und veröffentlichte weitgehend Radiomitschnitte der Fünfziger, so die Verdi-Opern aus dem Jubiläumsjahr 1951. Später fusionierte sie mit einer anderen Firme als Fonit Cetra und wurde in den Achtzigern von Warner aufgekauft. Soria war die amerikanische Vetriebsfirma, die auch andere Firmen im Programm hatte und das amerikanische Label Angel gründete, das später zum EMI-Imperium wanderte/daher der kleine Engel auf den Etiketten. G. H.

Und noch ein PS. zur Geschichte der italienischen Firma Cetra, die der obige Warner-Artikel als Produkt von Soria darstellt, was nicht richtig ist. Die staatliche Cetra war die Nachfolgerin der Staatsfirma EIAR (Turandot mit Gina Cigna etc.) und veröffentlichte weitgehend Radiomitschnitte der Fünfziger, so die Verdi-Opern aus dem Jubiläumsjahr 1951. Später fusionierte sie mit einer anderen Firme als Fonit Cetra und wurde in den Achtzigern von Warner aufgekauft. Soria war die amerikanische Vetriebsfirma, die auch andere Firmen im Programm hatte und das amerikanische Label Angel gründete, das später zum EMI-Imperium wanderte/daher der kleine Engel auf den Etiketten. G. H.

.

Dazu Wikipedia: C.e.t.r.a. (the name is the acronym of Compagnia per edizioni, teatro, registrazioni ed affini) was born in Turin on April 10, 1933 on the initiative of the Italian Agency for Radio Auditions (EIAR), which decides to transform the Edizioni musicali Radiofono, active since 15 September 1923 (and owned by him) in the record company, changing its name to Cetra Società Anonima; later the company will become a joint stock company. Initially, the Cetra only made its own recordings and the distribution of the discs, for the printing of which it used instead of the Parlophon as easily found on the labels.

In a short time, also starting the printing of its own records and with its own machinery, it became one of the leading companies in the Italian discography (at the time only 78 rpm records were printed), thanks above all to the link with the radio company EIAR, that all the major singers broadcast by the radio then recorded for the Cetra. (…) With an act dated December 16, 1957, Fonit and Cetra decided to merge into a new company, Fonit Cetra; the Cetra brand continues to exist within the new company.. (…) The company was notable for issuing many recordings of obscure or seldom heard operas and the more obscure operas of Giuseppe Verdi to coincide with the 50th anniversary of the composer’s 1901 death in 1951. Cetra opera albums were first distributed in the United States on the Cetra-Soria label (founded by Dario and Dorle Soria, who later founded Angel Records). Beginning in 1966, several Cetra opera recordings were distributed in the U.S. by Everest Records. Quelle Wikipedia

In a short time, also starting the printing of its own records and with its own machinery, it became one of the leading companies in the Italian discography (at the time only 78 rpm records were printed), thanks above all to the link with the radio company EIAR, that all the major singers broadcast by the radio then recorded for the Cetra. (…) With an act dated December 16, 1957, Fonit and Cetra decided to merge into a new company, Fonit Cetra; the Cetra brand continues to exist within the new company.. (…) The company was notable for issuing many recordings of obscure or seldom heard operas and the more obscure operas of Giuseppe Verdi to coincide with the 50th anniversary of the composer’s 1901 death in 1951. Cetra opera albums were first distributed in the United States on the Cetra-Soria label (founded by Dario and Dorle Soria, who later founded Angel Records). Beginning in 1966, several Cetra opera recordings were distributed in the U.S. by Everest Records. Quelle Wikipedia

Als problematisch erweist sich die Sängerbesetzung bei einer weiteren CD von

Als problematisch erweist sich die Sängerbesetzung bei einer weiteren CD von

Im Oktober und November kehren Sie wieder an die Dresdner Semperoper zurück. Auf dem Programm steht „Les Contes d’Hoffmann“, in der Produktion, die unter Ihrer musikalischen Leitung in der Spielzeit 2016/17 dort Premiere feierte. Sie dirigieren diese Oper seit Jahrzehnten, in Häusern wie der Metropolitan Opera, der Wiener Staatsoper bis zuletzt in diesem Jahr an der Mailänder Scala. Könnten Sie Ihre Herangehensweise an diese Oper erklären, den Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen und ob Sie sich letztendlich für eine bestimmte Ausgabe entschieden haben? Beabsichtigen Sie, eine eigene kritische Ausgabe zu veröffentlichen?

Im Oktober und November kehren Sie wieder an die Dresdner Semperoper zurück. Auf dem Programm steht „Les Contes d’Hoffmann“, in der Produktion, die unter Ihrer musikalischen Leitung in der Spielzeit 2016/17 dort Premiere feierte. Sie dirigieren diese Oper seit Jahrzehnten, in Häusern wie der Metropolitan Opera, der Wiener Staatsoper bis zuletzt in diesem Jahr an der Mailänder Scala. Könnten Sie Ihre Herangehensweise an diese Oper erklären, den Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen und ob Sie sich letztendlich für eine bestimmte Ausgabe entschieden haben? Beabsichtigen Sie, eine eigene kritische Ausgabe zu veröffentlichen?  Dann hat Fritz Oeser für Alkor ein paar « Erfindungen » gemacht, besonders die « Violinen » Arie im Antonia-Akt für die Rolle des Nicklausse, und den ziemlich pompösen Schluss der Oper, der sehr wagnerisch klingt, wenig nach Offenbach. Aber jetzt liebt jeder dieses Finale. Ob es echt Offenbach ist, kann ich nicht sagen, denn ich habe umsonst mehrmals um das Manuskript gebeten und nie eine Antwort bekommen. Eines ist sicher: das Arrangement und die Orchestrierung sind von Oeser, denn Offenbach hat NUR die Arie des « Kleinzack » orchestriert. Das, zum Beispiel, wird bearbeitet, damit es nach einem echten Offenbach klingt.

Dann hat Fritz Oeser für Alkor ein paar « Erfindungen » gemacht, besonders die « Violinen » Arie im Antonia-Akt für die Rolle des Nicklausse, und den ziemlich pompösen Schluss der Oper, der sehr wagnerisch klingt, wenig nach Offenbach. Aber jetzt liebt jeder dieses Finale. Ob es echt Offenbach ist, kann ich nicht sagen, denn ich habe umsonst mehrmals um das Manuskript gebeten und nie eine Antwort bekommen. Eines ist sicher: das Arrangement und die Orchestrierung sind von Oeser, denn Offenbach hat NUR die Arie des « Kleinzack » orchestriert. Das, zum Beispiel, wird bearbeitet, damit es nach einem echten Offenbach klingt. Das Poulenc Album, das in Venedig am Teatro La Fenice aufgenommen worden ist, besteht aus « La Voix Humaine » mit

Das Poulenc Album, das in Venedig am Teatro La Fenice aufgenommen worden ist, besteht aus « La Voix Humaine » mit

Streckenweise ist der Leser

Streckenweise ist der Leser