Es ist – denken wir bei operalounge.de – doch die Aufgabe eines anspruchsvollen Opernmagazins, nicht nur auf seltene Titel der Theatergeschichte hinzuweisen, sondern als Europäer vor allem europäische Opern bekannt zu machen (und damit das akute und sträfliche Versäumnis unserer Opernhäuser mit ihren einseitigen Spielplänen zu korrigieren), die – wie viele der von uns bislang vorgestellten – ursächlich oder begleitend zum nationalen Selbstverständnis der jeweiligen Entstehungsländer beitragen. Und dort nationale Entwicklungen zur Eigenständigkeit nach längerer Fremddominanz befördern. Dass Oper sozialpolitische Funktion hat und gleichzeitig auch ein Seismograph des nationalen Bewusstseins ist steht ja außer Zweifel. Zwar schlagen sich wichtige politische Ereignisse meist nur mit Verzögerung in den Opernplots nieder, aber vor allem Bestrebungen nach nationaler Identität ((und dem Verlust derselben) finden sich in vielen Werken zeitnah. Oft in Form der Verwendung von Folklore und/oder nationalem Liedgut, oft auch durch Reaktivierung glorioser Siege in der ferneren Geschichte des jeweiligen Landes (so zum Beispiel bei Gounod oder Saint-Saens um die Schmach des deutsch-französischen Krieges vergessen zu machen, auch in Ivan Zajcs Nicola Subic Zrinski, in dem zwar die Türken besiegt werden aber die Österreicher gemeint sind; gleiches gilt für Pavlo Carrers Marcos Botsaris oder Naumanns Gustav Wasa und natürlich auch Verdis Nabucco).

Anders als in z. B. Carl Maria von Webers Freischütz, der nicht bekanntes Volksgut verwendet, sondern Eigenes in der Nähe des Volkstümlichen erfindet und es wie Langbekanntes klingen lässt, sind viele Opern aus vor allem Süd- und Osteuropa angefüllt mit direkten Zitaten aus der musikalischen Folklore. Jede osteuropäische ethnische Minderheit beherbergt mindestens eine Oper, die als Banner des Nationalstolzes dient.

Alfreds Kalnins um 1920, Fotograf Mārtiņš Lapiņš./ Museum für Literatur und Musik.

Für die Letten ist es Alfreds Kalnins Banuta. Banuta ist eine dreistündige Mischung aus Fakten und Mythen aus dem 13. Jahrhundert in vier Akten. Die Protagonisten sind mutig und blutrünstig, die Liebenden aus ihrer Welt entrückt. Und das kriegerische Volk reckt die Fäuste gegen die Unterdrücker – das kennt man aus vielen osteuropäischen Opern der Übergangszeit ins Eigene, von Zajc zu Parma oder Fibich. Banuta wurde 1920 uraufgeführt, und Kalnins lebte bis 1951. Das Quelle der Musik liegt jedoch bei Smetana, Dvorak und Wagner; und nach Kalnins klarem Sinn für Orchestertextur zu urteilen, war es eine slawische Welt, in der er sehr zu Hause war.

Die Musik ist in der Tat trittsicher und stets angenehm, aber man sehnt sich nach einfallsreichen Wendungen und herausfordernden Überraschungen, um die langen Strecken milden Plätscherns zu unterbrechen. Aber es gibt einige – zum Beispiel am Ende der Bestattungsszene oder in den kirchenritualen Feierlichkeiten der Mittsommernacht.

Während Italien und Frankreich sich einer Operntradition von fast 400 Jahren erfreuen können, ist Lettlands musikalische Erbschaft hauptsächlich der an die 2000 Jahre alten mündlichen Volkslied-Tradition verbunden, die nur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Hauptstrom westeuropäischer Musikentwicklung verfloss. Kein Wunder, dass im Jahr 1920, als die Unabhängigkeit des jungen Staats kaum gewonnen war, Lettland noch nicht für eine Originaloper bereit war. und Banuta, die nicht der damals allgemein üblichen Verismo-Tradition entsprach, mit einiger Zurückhaltung empfing.

Heute hat sie einen bedeutenden Platz im Repertoire der Lettischen Nationaloper Riga. So war 2020 eine bislang letzte Aufführung in Riga geplant, der die Pandemie dazwischenkam, auch vorher finden sind immer wieder Aufführungen im Heimatland, während auswärtige eher schwer zu finden sind. Daher war die von mir 1984 in Münster erlebte und konzertante Version für ein Kennenlernen im europäischen Raum so bedeutend. Letten aus allen Teilen des westlichen Europas kamen in Scharen.

Uraufführung der „Banuta“ 1920 in Riga, Solisten und Mitwirkende nach der Premiere/Lettische Nationaloper. 28.05.1920 Fotograf Aleksandrs Mednis. Quelle Museum für Literatur und Musik

Kalnins war In Lettland vornehmst als Organist und Komponist lyrischer Lieder bekannt und hatte bisher keine Neigung zur dramatischen Bühne kundgegeben. Darum ist seine Banuta von 1920 – mehr noch als sein späterer Hamlet – umso mehr bedeutend für ihren dramatischen Inhalt, für ihren Schwung und ihr vollkommenes Beherrschen der Kompositionstechniken. Obwohl Kalnins Volksmelodien benutzt, besonders um im 3. Akt das heidnische Mittsommernachts-Ritual hervorzuheben, ist Banuta keine Volksoper im Sinne des Freischütz oder der Verkauften Braut. Sie ist eher dem Genre des romantischen Musikdramas zuzuordnen. Kalnins verwendet eine gemäßigte Leitmotivtechnik, aber nicht im gleichen Maß wie Wagner. Er verlässt sich auf seine musikalische Erfindungskraft, um Fragmente des Dramas durch lebhafte symphonische Episoden und mehrere Motive, die in verschiedenen thematischen Modifizierungen die Oper durchziehen, miteinander zu verbinden. Rezitative ahmen weder die italienische „seccco“-Formel nach, noch spiegeln sie Wagners Methode wider, bei der die Stimme eine untergeordnete Stelle zum Orchester einnimmt. In Banuta hat die Stimmenführung einen lyrisch deklamatorischen Charakter. Es gibt nur wenige abgeschlossene Arien, und die Musik fließt sozusagen in einem ungebrochenen, durchkomponierten Atem dahin. Nicht ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Nationalkopern wirkt in Banuta das sehr häufige Auftreten des Chors durch das ganze Werk hindurch. Wie im griechischen Drama erläutert er die Handlung und kommentiert die Protagonisten. Abgesehen von den heldenhaften bzw. leidenschaftlichen Passagen zwischen den Protagonisten ist dies eine Oper, die – wie bereits gesagt – den Chor ausgiebig nutzt, ähnlich wie Boughtons Queen of Cornwall und Alkestis. Hier liefert der Chor die Volks-Szenen und Kommentare – so wie Mussorgskys Chöre in Kovantschina für das unterdrückte russische Volk sprechen.

„Banuta“/ Uraufführung 1920 an der Nationalen Oper Riga/ Nationale Enzyklopädie

In Lettland hat Banuta viele Regierungen überlebt, und wie bei Verdis Ballo in maschera hat die die jeweilige Zensur (namentlich in Sowjet-Zeiten) Textveränderungen angeordnet, um den derzeitigen Wünschen jeder Regierung zu entsrechen. Für eine Aufführung im Jahr 1937 musste Kalnins einen Teil der Musik umschreiben und die ersten zwei Akte umorchestrieren. Zu Beginn der Sowjetbesetzung von Lettland im Jahr 1940 wurde ein neues, der Sowjetideologie entsprechendes Finale verlangt. Diese Version, mit einem „happy end“ durch die barockartige Einbeziehung eines „deus ex machina“, wurde bis 1979 verwendet. Spätere Aufführungen in Riga kehrten zum originalen tragischen Finale zurück, aber das Libretto enthält noch immer viele zensurbedingte Änderungen. Für die Konzertaufführung des Lettischen Chores von New York und der Philharmonia Hungarica in Münster 1984 wurde der Originaltext vom Manuskript des Komponisten verwendet.

Die Erstaufführung der Banuta in den USA fand am 5. 6. 1982 in der Carnegie Hall in New York statt, wieder mit dem Lettischen Chor von New York und dem Bronx Arts Orchestra unter dem Dirigent Andrejs Jansons.

Die Handlung folgt einer tragischen Vorlage, die Romeo und Julia aufgreift. Banuta ist eine gefangene Prinzessin und wird von Prinz Daumants nach Lettland zurückgebracht. Sie soll mit ihm gegen ihren Willen verheiratet werden. Daumants wird von Vizuts, dem Bruder von Yargala, getötet, die von Daumants vergewaltigt worden war, als sie sein Heiratsangebot ablehnte. Banuta verliebt sich in Vizuts und erst als die beiden in Akt 4 ihre gegenseitige Liebe erklären, gesteht Vizuts, Daumants getötet zu haben. Von Schuld und Trauer verfolgt, begehen die beiden Selbstmord, indem sie sich gegenseitig erstechen.

„Banuta“: Maralin Niska sang 1982 in New York und 1984 in Münster die Titelpartie/ oberon´s grove

Es ist dies eine eindrucksvolle große Oper, die die ganze Bandbreite der dramatischen Ereignisse abdeckt und die üblichen Anstrengungen des Zuschauers in puncto Logik der Handlung erfordert. Dafür erlebt man das ganze Arsenal an bewährten Opernelementen: eine glückliche Heimkehr, Triumphszenen (besonders in Akt 1), natürlich auch den bühnenwirksamen Mord, einen Liebesverbots-Eid, Mittsommer-Capricen à la Smetana, Liebesduette, ein in letzter Minute abgewendetes Menschenopfer – komplett mit Druiden, Wald-Intermezzi, Morgengrauen nebst Vogelgezwitscher (in Akt 4) – und einem gut vorbereiteten, effektvollen Liebestod der beiden Protagonisten.

Es gibt auch atmosphärische Ähnlichkeiten zu Bantocks Omar Khayyam. Die meditative Orchestestimmung nähert sich durchaus an oft Mussorgskys Morgendämmerung an der Newa und Dvoraks Neuer Welt in deren langsamen Passagen an. Der letzte Akt enthält extrem lyrische Musik, die an Fibich erinnert. Tatsächlich könnte diese Oper leicht ein modernes Gegenstück zur Braut von Messina und Sarka von Fibich sein oder zu Madetojas Juha oder Peterson-Bergers Arnljot sein. In Akt 3 greift Kalnins Volkstanz-Traditionen auf, wie sie von Dvorak und Smetana in der Tschechei und Ludolf Nielsen in Dänemark verwendet wurde (und in Erinnerung bleibt auch die Kompositionstechnik des Slowenen Viktor Parma von 1917) – Folklore als Medium der Erweckung eines nationalen Erbes. Oper als Instrument der nationalen Selbstfindung junger Staaten während und nach der Fremdherrschaft: ein bekanntes Phänomen, wie man es in den anderen ehemaligen Sowjet-Trabanten-Staaten findet. Jörg Graepel/ aktualisiert Geerd Heinsen

„Banuta“: Peteris Gravelis singt auf der CD-Aufnahme den Prinzen Daumants/ Wikipedia

Verbreitung: Nach der Uraufführung auf ein Libretto von Artūrs Krūmiņš am 29. Mai 1920 in Riga wurde Banuta in Lettland in verschiedenen Bearbeitungen immer wieder gegeben, während das Ausland sie kaum erlebte. 1984 wurde sie im Konzert in Münster gespielt, vorher, 1982, gab es die amerikanische Erstaufführung in der Cargenie Hall von New York, beide unter Andrejs Jansons, mit der amerikanisch-lettischen Sopranistin Maralin Niska in der Titelpartie (mit der wir bereits 2016 ein Interview anlässlich ihres Todes veröffentlichten). Bis heute sind nicht viele Aufführungen bekannt, ein Konzert zum 100 Geburtstag der Oper 2020 in Riga fand nicht statt („In einer Zeit, in der die lettische Kultur und das öffentliche Leben von der durch Covid-19 verursachten Krise überwältigt sind, dem 100. Jahrestag der Oper Baņuta zum 152. Jahrestag der Rigaer Lettischen Gesellschaft und dem 102. Jahrestag der Proklamation der Republik Lettland im November 18, 2020 ist sowohl eine Bestätigung als auch die Kontinuität der ältesten lettischen Organisation – der Rigaer Lettischen Gesellschaft – auch eine moderne Erinnerung an ihre turbulente Zeit vor 100 Jahren – das Frühjahr 1920, als der lettische Staat wuchs und Schwierigkeiten überwand, wenn seine eigenen Das lettische nationale Original wurde zum ersten Mal inszeniert „, äußerten Vertreter der Rigaer Lettischen Gesellschaft“)

Es gibt eine Aufnahme aus Lettland als CDs 1996 erschienen ist: Aleksandrs Vilumanmis dirigiert den Chor und das Orchester des Lettischen Rundfunks mit Regina Frinberge, Aleksanbdrs Daskovs, Peteris Gravelis und Karlis Zarins in den Hauptrollen (RIGAS SKANU RS010 [CD1 75.06; CD2 75.41]); bei youtube gibt es eine Art von Querschnitt der Uraufführungsbesetzung; bei Sammlern findet man den Mitschnitt des Münsteraner Konzertes von 1984. Geerd Heinsen

.

.

„Banuta“: Regina Frinberga singt die Titelrolle auf der CD-Aufnahme/ Wikipedia

Zum New Yorker Konzert schrieb die New York Times: In dieser Konzertfassung wurde keine visuelle Dramatik angestrebt, abgesehen vielleicht von den ethnischen Kostümen der Frauen. Algis Grigas, Bassbariton, sang mit einer gewissen Souveränität, hatte aber den Nachteil, sowohl den Vater als auch den Sohn zu spielen – und beschränkte sich oft auf musikalische Konversation. Maralin Niska marschierte unerbittlich durch die kämpferische Titelrolle, schwankte etwas in ihrem unteren Register und attackierte Kalnins‘ manchmal übermäßig anspruchsvolle hohe Töne mit einem durchdringend weißen Ton. Frau Niska überwältigte ihren romantischen Partner William Hall, dessen Tenor blutleer und kaum hörbar war, geradezu. Ilga Zenta Paups, Visvaldis Gedulis, Karlis Grinbergs und Peteris Lielzuika teilten sich die anderen Männerrollen. (8. Juni 1982, Abschnitt C, Seite 12 der nationalen Ausgabe mit der Schlagzeile: OPERA: LETTISCHE ‚BANUTA‘)/DeepL

.

Noch ein Wort zum Komponisten: Alfrēds Kalniņš (* 11. August 1879 in Cēsis; † 23. Dezember 1951 in Riga). Alfrēds Kalniņš studierte am Sankt Petersburger Konservatorium. Von 1903 bis 1911 war er Organist und Musiklehrer in Pärnu, danach bis 1915 in Liepāja, bis 1918 in Tartu und schließlich in Riga. Zwischen 1927 und 1933 lebte er in New York. Nach seiner Rückkehr wurde er Dom-Organist in Riga.[1] Von 1944 bis 1948 leitete er das Konservatorium der Stadt. Er komponierte zwei Opern, ein Ballett, eine Orchestersuite, sechs Kantaten, Chormusik, Orgel- und Klavierstücke. Am bekanntesten wurde seine Oper in vier Akten, Baņuta (1920), die als erste national-lettische Oper gilt. Auch sein Sohn Jānis Kalniņš wurde als Komponist bekannt (Hamlet ist eine Oper von ihm).

Obwohl die Familie Deutsch sprach, lernte A. Kalniņš als Kind auch Lettisch im Kontakt mit seiner Umgebung. Er wurde jedoch an deutsche Schulen geschickt. (…) 1894 zog die Familie nach Sigulda und A. Kalniņš trat in die private Rigaer Schule für Klangkunst ein, wo er bei dem schwedischen Pianisten Bror Mellersten Klavier studierte und Opernaufführungen besuchte. Noch wichtiger war der Privatunterricht im Orgelspiel beim Komponisten Oskars Šepskis, einem Sammler von Volksliedern in Kurzeme, dessen Heimatbibliothek auch zeitgenössische Orgelmusik aufführte.

„Banuta“: Karelis Miesniks als Krivukriva in einer Produktion aus den 70ern/ Wikipedia

Die Freundschaft mit lettischen Kunststudenten wurde während des vierjährigen Orgelspiels am St. Petersburger Konservatorium fortgesetzt, wo A. Kalniņš nach seinen eigenen Worten die Malausstellungen noch stärker beeinflusst hat als die Eindrücke von Oper und Konzerten. Nachdem A. Kalniņš die Orgelspielprüfung bestanden hatte, verließ er nach dem vierten Studienjahr (1901) das Konservatorium ohne Abschluss.

- Kalniņš fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine dauerhafte Arbeit im Musikleben von Riga, schrieb jedoch das erste Dutzend Sololieder. Diese und andere wurden bei Konzerten lettischer Solisten mit A. Kalniņš am Klavier populär. Auf der Suche nach Arbeit ließ er sich acht Jahre lang (1903–1911) in Pärnu (Estland) nieder, wo er Gesangslehrer in Turnhallen, Chorleiter, Kirchen- und Konzertorganist war und dauerhafte Kompositionen seiner Jugend. Er erhielt positive Rezensionen in deutschen Musikzeitschriften, die die nationale Originalität der Musik, malerische Texte mit einer reichen und engen Skala von Emotionen, aber reich an Nuancen, feststellten.

Er übernahm die Organistenposition der St. Anna-Kirche und ging (1911) nach Liepāja. Dort dirigierte er die Chöre der Liepāja Musik- und Gesangsvereinigung, organisierte thematische Konzerte und brachte die Musik beider Teile der lettischen und deutschsprachigen Gesellschaft näher zusammen. Außerdem schrieb er den ersten Akt der Oper Indulis und Aria, aber wegen des den Ersten Weltkriegs wurde die Oper nicht abgeschlossen.

Der Krieg erzwang die Flucht im Frühjahr 1915 zunächst nach Sigulda, im Herbst nach Tartu (heute Tartu). Von dort aus unternahm A. Kalniņš viele Konzertreisen mit lettischen Solisten, auch zu Flüchtlingszentren in Russland. Das Thema der Liebe zur Heimat, das sich bisher in den Darstellungen von Natur und Epos manifestiert hat, hatte sich nun auf die Leidens- und Protesttexte kriegsgeschädigter Menschen konzentriert. Nach der Februarrevolution, erschien das bislang dramatischste Werk von A. Kalniņš – die Vokalsinfonie Pastardiena (Rainis) sowie die „Lettische Hymne – 1917“ mit den Worten von V. Plūdonis („Wer möchte Herren in unserer Heimat sein “).

„Banuta“: Besetzungszettel für die Uraufführung 1920/ Nationale Enzyklopädie

Als Tērbata im Frühjahr 1918 ebenfalls unter deutsche Besatzung geriet, kehrten A. Kalniņš und seine Familie in das zuvor besetzte Liepāja zurück. Dort erschien in den Herbstmonaten 1918 ein Entwurf der ersten lettischen Oper Baņuta. Im Juni 1919. Das symphonische Gedicht „Lettland“ wurde ebenfalls fertiggestellt – mit einer Widmung an das erste Kabinett des unabhängigen Staates. Im Herbst 1919 ging A. Kalniņš mit seiner Familie nach Riga, nachdem er eine Einladung erhalten hatte, Leiter der Musikabteilung in der Kunstabteilung des Bildungsministeriums zu werden. Zu Beginn des deutschen Angriffs blieben die Notenbündel der einzigen Kopie von Baņuta mehrere Wochen lang unbeaufsichtigt auf einem Schiff, das auf See Patrouille fuhr. Die Uraufführung dieser Oper am 20. Mai 1920. gilt als Geburtstag der lettischen Oper.

Kalniņš verließ bald die Position eines Beamten (1921), weil er viele negative Verwerfungen in der Kultur- und Wirtschaftspolitik des neuen Staates. Andererseits gab er regelmäßig Orgelkonzerte und organisierte jährliche sogenannte Neuheitsabende, an denen in wenigen Jahren (1921–1924) erstmals rund 100 neue Sololieder aufgeführt wurden. Seine Oper Salinieki (Uraufführung an der Nationaloper im Jahr 1926) stammt aus dieser Zeit.

Andrejs Jansons dirigiert „Banuta“ 1982 in der New Yorker Carnegie Hall/ jauagaita.net

Als die Arbeitsbedingungen in Riga für A. Kalniņš zu eng wurden, wanderte er aus und verbrachte sechs Jahre in New York (1927–1933), wo er als Chorleiter, Organist, Lehrer und Komponist. Allerdings fühlte er sich auch dort nicht kreativ zufrieden, nahm die Einladung an, Organist in der Kathedrale von Riga zu werden und wöchentliche Orgelmusikkonzerte im lettischen Radio zu geben (bis 1945). Nach seiner Rückkehr nach Riga erhielt A. Kalnins unerwartete Auszeichnungen. Er führte neue Produktionen seiner überarbeiteten Oper Salinieki (1933 mit dem Titel „Erneuerung des Vaterlandes“) sowie Baņuta (1937) auf. Während der sowjetischen Besatzung musste A. Kalniņš das vom Moskau geforderte Happy-end neu gestalten, als die Oper für das – für 1941 – geplante „Jahrzehnt der lettischen Kunst“ in Moskau vorbereitet wurde. Während des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung durch die Nazis arbeitete A. Kalniņš als Musikinspektor in der Abteilung für Kunsterziehung der Generaldirektion Bildung und Kultur und komponierte das Ballett Staburadze (Uraufführung 1943).

Nach der zweiten sowjetischen Besetzung von Riga (1944) übernahm A. Kalniņš bis 1948 die Aufgaben des Rektors des Lettischen Staatlichen Konservatoriums, und verließ diesen Posten aus Protest gegen die Auflagen der sowjetischen Kulturpolitik.

Die Kreativität von A. Kalniņš umspannt fast das gesamte 20. Jahrhundert. Die erste Hälfte war eine der vielfältigsten und mit fast 900 Kompositionen eine der reichsten. Ein wesentlicher Teil davon befindet sich noch im heute im lettischen Musikleben. Die Oper Banuta hat seit ihrer Uraufführung 1920 acht Aufführungen in Riga und zwei Konzertauftritte im Ausland erlebt. Fast alle 270 Sololieder wurden in mehreren Konzertzyklen und bis heute gespielt.

Die Kreativität von A. Kalniņš umspannt fast das gesamte 20. Jahrhundert. Die erste Hälfte war eine der vielfältigsten und mit fast 900 Kompositionen eine der reichsten. Ein wesentlicher Teil davon befindet sich noch im heute im lettischen Musikleben. Die Oper Banuta hat seit ihrer Uraufführung 1920 acht Aufführungen in Riga und zwei Konzertauftritte im Ausland erlebt. Fast alle 270 Sololieder wurden in mehreren Konzertzyklen und bis heute gespielt.

In Bezug auf Ästhetik und Stil zeigte A. Kalniņšs Werk eine nationale Besonderheit der Musik, die nicht mehr auf dem Epos der Antike und dem Bewusstsein der patriarchalischen Gemeinschaft beruhte, sondern zum ersten Mal in der lettischen Musik so lebendig war wie ein individuell gefundenes Subjekt lyrisches Gefühl. Stilistisch wurde dies nicht durch das Zitieren von Volksliedern sichergestellt, sondern durch die Auswahl bestimmter Elemente der Volksmusik, der Einflüsse der lettischen Poesiepoetik und exquisiter Harmonien der Spätromantik.

Der zweitwichtigste Beitrag von A. Kalniņš ist die Synthese des musikalischen Ausdrucks mit einer malerischen, wie szenischen Musikzeichnung, die den Eindruck von Musik als Poesie des Klangs erweckt. Das Gleichgewicht zwischen Ausdruck und Darstellung in seiner Musik ähnelt der Verschmelzung von Sinnlichkeit und Dekorativismus in flexiblen Jugendstillinien.

Diese bemerkenswert malerisch orientierte Klangpoesie waren die Merkmale, die A. Kalniņš bereits bei seinen großen Vorgängern und Zeitgenossen Andrejs Jurjāns , Jāzeps Vītols und Emīls Melngailis als eine andere Individualität auszeichnetenMitten in E. Dārziņš in der lettischen Musik gefunden hatte. Diese Merkmale, die in seiner Jugend besonders aktuell waren, wurden im Laufe der Zeit durch dramatische Ausdrucksformen, breitere Musikformen und in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ergänzt – mit Merkmalen des expressionistischen Stils, der A. Kalniņš zu einem hellen Innovator der lettischen Musik von machte die Ära. Die bewusste Intellektualisierung und der Konstruktivismus der Musik sind auch in der Kreativität der Jahre der Auswanderung zu spüren, die am Abend des Lebens erneut durch die Dominanz malerischer Texte ersetzt wurde. (G. H:/ Quelle https://enciklopedija.lv/skirklis/32645/ Übersetzung google/ zur wechselhaften politischen Geschichte Lettlands s. auch https://de.wikipedia.org/wiki/Lettland)

.

„Banuta“: das Nationale Opernhaus Riga vom Architelten L. Bonstets, nach der Renovierung 1995/ Wikipedia

Alfred Kalnins: Banuta; Uraufführung am 29. Mai 1 920 in Riga.; Banuta — Sopran, Daumants – Baß-Bariton, Val- gudis — Bass-Bariton, Vizuts – Tenor, Maiga – Mezzosopran, Zvantevaitis Bariton, Zauberer Tenor, A Iter Mann — Tenor; Zeit, Ort: 14. Jahrhundert, Lettland

Inhalt: 1. Akt: Auf dem Schloß von König Valgudis wird der Königssohn Daumants begrüßt, der von seiner langen Reise eine Braut mitgebracht hat, Banuta, von der sich Valgudis eine Fortsetzung seines Geschlechts erhofft. Banuta erzählt, wie Daumants ihr Leben und ihre Ehre gerettet hat, als ihre Heimat von fremden Eindringlingen überfallen wurde. Die Hochzeitsfeier wird von bösen Omen überschattet, die Tod verkünden und Daumants daran erinnern, dass er sich einst an der schönen Jargala vergangen hat, nachdem sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte. Verstört schickt er Banuta und die Gäste fort und bleibt allein mit seinen quälenden Erinnerungen. Jargalas Bruder Vizuts ist es gelungen, heimlich in das Schloss einzudringen, um seine Schwester zu rächen. Die beiden Männer geraten aneinander: Im Zweikampf unterliegt Daumants und wird von Vizuts getötet.

2. Akt: Banuta und Daumants Schwester Maiga trauern an Daumants Sarg. Das Volk versammelt sich, um Abschied von dem Königssohn zu nehmen. Zvantcvaitis macht den Zauberer, der die Omen gedeutet hatte, für Daumants Tod verantwortlich und will ihn zusammen mit Daumants Leichnam den Flammen übergeben. Um sich zu retten, gibt der Zauberer aber vor, den Geist des Verstorbenen zu beschwören, der Banuta schuldig spräche; auch der verbitterte König Valgudis wirft Banuta vor, Tod in sein Haus gebracht zu haben. Anstelle des Zauberers soll nun Banuta in die Flammen gehen. Als sich jedoch der Trauerzug in Bewegung setzt, fällt das Schild Daumants Banuta so vor die Füße, daß ihr der Weg zum Scheiterhaufen versperrt wird: ein Zeichen, dass Daumants sie nicht beschuldigt. Der König läßt daraufhin Banuta feierlich schwören, solange niemanden zu lieben, bis Daumants Tod gerächt sei.

„Banuta“: Sonderbriefmarke zum 100. Gedenktag der Uraufführung 1920

3. Akt: Mittsommernacht. Alle feiern – bis auf Banuta. In der Menge bemerkt sie einen jungen Mann, der eine rote Rose auf den Opferaltar legt. Der Glaube besagt, dass das Mädchen, das die Blume dort aufhebt, seine Braut werden wird. Banuta nimmt die Rose und klagt darüber, dass es ihr Eid verbiete, erneut zu lieben. Ein Priester hört die Klage und erlöst sie von dem Eid. Schließlich ruft der Hohepriester alle auf, dem Gott des Donners Opfer darzubringen. Vizuts erkennt seine Rose in Banutas Haar und gesteht ihr seine leidenschaftliche Liebe, die sie erwidert.

4. Akt: Später am Abend erscheinen Banuta und Vizuts auf einer Lichtung im Heiligen Hain; sie versichern sich ihre Liebe. Bald erklingen die Trompeten, die Mitternacht ankündigen. Banuta vertraut nun Vizuts ihr Geheimnis an. Erst jetzt erkennt er, dass sie Daumants Braut war, und Vizuts gesteht, dass er derjenige sei, der Daumants getötet habe. Beide ziehen es vor, gemeinsam in den Tod zu gehen, um nicht getrennt weiterleben zu müssen; sie erstechen sich mit Banutas Dolch. Das Volk, das auf die Lichtung strebt, um die aufgehende Sonne zu begrüßen, findet die toten Liebenden und bittet die Götter, ihnen ewigen Frieden zu gewähren. (Quelle Programmheft zur Aufführung in Münster 1984)

Auch für diesen Artikel gibt es – ähnlich wie bei dem über Viktor Parmas Oper Zlatarog – viele Väter, namentlich die Nacionala enciklopedija Lettland, die lettische Wikipedia und zahlreiche andere wie Zeitschriften-Archive etc., die alle waren naturgemäß in lettischer Sprache, daher der google-Übersetzer, der für europäische Sprachen erstaunlich gut funktioniert. Foto oben Sonderbriefmarke zum 100. Jubiläum der Erstaufführung von Banuta in Lettland.G. H.

Eine „voce parallela“ (Lauri-Volpi), die dem Gesang und der Stimme Orofinos vergleichbar wäre, wird man unter seinen Zeitgenossen schwer finden. Am ehesten kommt einer der größten Tenöre der Vorkriegszeit dafür in Frage: Giovanni Martinelli, der nach Carusos Tod an der Metropolitan Opera dessen dramatisches Repertoire übernahm. Denn wie Martinelli exzellierte Orofino in Partien wie Radamès, Manrico, Don Carlos, Cavaradossi, Chénier und Calaf. Anders als Martinelli aber erhielt er sich bis in die letzten Jahre seiner Karriere die Fähigkeit, zwischen seinem Spinto-Repertoire und lyrischen Partien wie Duca, Rodolfo oder Pinkerton zu alternieren.

Eine „voce parallela“ (Lauri-Volpi), die dem Gesang und der Stimme Orofinos vergleichbar wäre, wird man unter seinen Zeitgenossen schwer finden. Am ehesten kommt einer der größten Tenöre der Vorkriegszeit dafür in Frage: Giovanni Martinelli, der nach Carusos Tod an der Metropolitan Opera dessen dramatisches Repertoire übernahm. Denn wie Martinelli exzellierte Orofino in Partien wie Radamès, Manrico, Don Carlos, Cavaradossi, Chénier und Calaf. Anders als Martinelli aber erhielt er sich bis in die letzten Jahre seiner Karriere die Fähigkeit, zwischen seinem Spinto-Repertoire und lyrischen Partien wie Duca, Rodolfo oder Pinkerton zu alternieren.

Die Kreativität von A. Kalniņš umspannt fast das gesamte 20. Jahrhundert. Die erste Hälfte war eine der vielfältigsten und mit fast 900 Kompositionen eine der reichsten. Ein wesentlicher Teil davon befindet sich noch im heute im lettischen Musikleben. Die Oper Banuta hat seit ihrer Uraufführung 1920 acht Aufführungen in Riga und zwei Konzertauftritte im Ausland erlebt. Fast alle 270 Sololieder wurden in mehreren Konzertzyklen und bis heute gespielt.

Die Kreativität von A. Kalniņš umspannt fast das gesamte 20. Jahrhundert. Die erste Hälfte war eine der vielfältigsten und mit fast 900 Kompositionen eine der reichsten. Ein wesentlicher Teil davon befindet sich noch im heute im lettischen Musikleben. Die Oper Banuta hat seit ihrer Uraufführung 1920 acht Aufführungen in Riga und zwei Konzertauftritte im Ausland erlebt. Fast alle 270 Sololieder wurden in mehreren Konzertzyklen und bis heute gespielt.

Für das Cover Ihrer Debüt-CD haben Sie und Yuhao Guo sich in ein Fuchsfell gehüllt und außergewöhnlich gestyled. Eigentlich sehr entgegengesetzt dem romantischen Anspruch der Lieder. Lieben Sie das Unkonventionelle im Konventionellen?

Für das Cover Ihrer Debüt-CD haben Sie und Yuhao Guo sich in ein Fuchsfell gehüllt und außergewöhnlich gestyled. Eigentlich sehr entgegengesetzt dem romantischen Anspruch der Lieder. Lieben Sie das Unkonventionelle im Konventionellen?

Herbert Blomstedt,

Herbert Blomstedt,

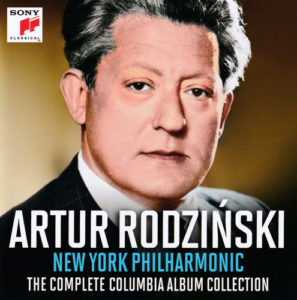

Die größten Spuren hinterließ der gebürtige Europäer tatsächlich in Amerika, wo er 1925 Assistent von Leopold Stokowski in Philadelphia wurde. 1929 übernahm er sodann als Musikdirektor zunächst das Los Angeles Philharmonic, um 1933 in selber Funktion zum Cleveland Orchestra zu wechseln. Dort blieb er ein Jahrzehnt und legte die Basis für den späteren Welterfolg des Orchesters unter seinem Nachfolger George Szell. Den endgültigen Karrieresprung machte Rodziński dann im Jahre 1943, als er das seit John Barbirollis Abgang 1941 ohne formalen Chefdirigenten agierende New York Philharmonic übernahm, eines der damaligen sogenannten Big Three (neben Boston und Philadelphia; erst in den 1950er Jahren wurde es endgültig zu den heute geläufigeren Big Five, als man Chicago und Cleveland ebenfalls in diese oberste Liga aufnahm). Konflikte mit dem Orchestermanager Arthur Judson kennzeichneten Rodzińskis New Yorker Engagement von Anfang an. Nicht zuletzt aufgrund dieser Problematik endete sein Vertrag bereits 1947. Im selben Jahr wechselte er nach Chicago, doch auch dort gab es ernsthafte Differenzen mit dem Direktionsgremium, so dass Rodziński nach nur einer Spielzeit hinwarf und fortan nur mehr als Gastdirigent auftrat. In seinem letzten Lebensjahrzehnt entstanden noch zahlreiche Einspielungen, machten sich aber auch zunehmende gesundheitliche Verfallserscheinungen des Dirigenten bemerkbar. Dies ging soweit, dass ihm ärztlich dringend von weiteren Dirigierverpflichtungen abgeraten wurde. Freilich scheint sich Rodziński nicht daran gehalten zu haben und übernahm nach seiner Rückkehr nach Chicago Wagners Tristan an der Lyric Opera (übrigens sein einziger dortiger Auftritt). Kurze Zeit später, am 27. November 1958, starb Artur Rodziński im Alter von 66 Jahren in Boston.

Die größten Spuren hinterließ der gebürtige Europäer tatsächlich in Amerika, wo er 1925 Assistent von Leopold Stokowski in Philadelphia wurde. 1929 übernahm er sodann als Musikdirektor zunächst das Los Angeles Philharmonic, um 1933 in selber Funktion zum Cleveland Orchestra zu wechseln. Dort blieb er ein Jahrzehnt und legte die Basis für den späteren Welterfolg des Orchesters unter seinem Nachfolger George Szell. Den endgültigen Karrieresprung machte Rodziński dann im Jahre 1943, als er das seit John Barbirollis Abgang 1941 ohne formalen Chefdirigenten agierende New York Philharmonic übernahm, eines der damaligen sogenannten Big Three (neben Boston und Philadelphia; erst in den 1950er Jahren wurde es endgültig zu den heute geläufigeren Big Five, als man Chicago und Cleveland ebenfalls in diese oberste Liga aufnahm). Konflikte mit dem Orchestermanager Arthur Judson kennzeichneten Rodzińskis New Yorker Engagement von Anfang an. Nicht zuletzt aufgrund dieser Problematik endete sein Vertrag bereits 1947. Im selben Jahr wechselte er nach Chicago, doch auch dort gab es ernsthafte Differenzen mit dem Direktionsgremium, so dass Rodziński nach nur einer Spielzeit hinwarf und fortan nur mehr als Gastdirigent auftrat. In seinem letzten Lebensjahrzehnt entstanden noch zahlreiche Einspielungen, machten sich aber auch zunehmende gesundheitliche Verfallserscheinungen des Dirigenten bemerkbar. Dies ging soweit, dass ihm ärztlich dringend von weiteren Dirigierverpflichtungen abgeraten wurde. Freilich scheint sich Rodziński nicht daran gehalten zu haben und übernahm nach seiner Rückkehr nach Chicago Wagners Tristan an der Lyric Opera (übrigens sein einziger dortiger Auftritt). Kurze Zeit später, am 27. November 1958, starb Artur Rodziński im Alter von 66 Jahren in Boston.