27

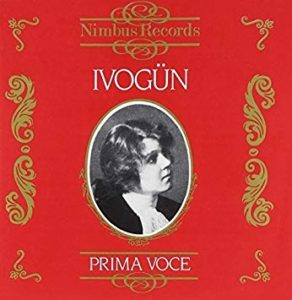

Jahrzehntelang quälten wir uns mit den technisch absolut grottigen Ausgaben der Weberschen Euryanthe mit der absolut stupenden (wenngleich wortfernen) Joan Sutherland in ihren Jugendtagen bei der BBC – diese berühmte Aufnahme litt in den verschiedenen Erscheinungsformen bei Walhall, Ponto und anderen Labels unter übersteuerten Höhen, unscharfen Chorstellen und im ganzen unter eingeschränktem Hörgenuss. Wie wenn man einen Rembrandt mit der Taschenlampe betrachten muss. Jetzt hat Nimbus die BBC-Bänder vom 30. September 1955 (aus der „Itter Broadcast Collection“ des Labels Lyrita, NI 7901, 2 CDs ohne Libretto, aber mit einem ausführlichen Aufsatz und Biographien im insularen Idiom, wobei die Sammlung Itter bereits die Kopien der gelöschten BBC-Bänder darstellt, die nun ihrerseits frech Lizenzen erhob, also „original.-BBC-Bänder“ stimmt nur bedingt), und das pure Glück tut sich beim Hören auf. In bester Radioqualität erklingt nun Webers wunderbare (und hier stark gekürzte) Oper. Was für eine Besetzung! Außer der Sutherland als vokal betörende Euryanthe singen da hochfulminant und absolut die beste Eglantine weit und breit (und für mich noch vor der Borkh auf dem Maggio Musicale Mitschnitt) Marianne Schech in dramatischem Auftritt, der seinesgleichen sucht. Unglaublich. Der Holländer Frans Vroons war damals für mich eine Entdeckung: ein solider, höhenstarker Adolar mit bester Diktion (wie alle außer La Stupenda) und schönster Rolleneignung. Überrascht hatte mich beim ersten und erneuten Hören Otakar Kraus – was für ein toller, viriler Telramund-Bass-Bariton als Lysiart. Markig, körnig, interessant im Timbre und auch er in hochengagierter Rollengestaltung. Kurt Böhme (der auf der Rückseite der CDs seinen Umlaut verloren hat) gibt einen gestandenen, langweiligen, aber stimmlich grundierten König. Dazu der falbelhafte BBC-Chor und das dto. engagierte Orchester unter Altmeister Fritz Stiedry, dem wir viele Wagner-Aufnahmen an der Met verdanken.

Webers „Euryabnthe“ in sensationellem Sound bei Prima Voce

Überhaupt muss man wieder mal die BBC loben, die – trotz unvergessenem „Blitz“ und Deutschen-Abneigung jener (?) Jahre – eine Oper von Weber (wie später andere deutsche Titel) aufnahmen, vielleicht weil Weber wegen seines Oberon auch als quasi-englischer Komponist gesehen wurde? In any case – anders als die kürzlich erschienene Clemenza di Tito (nämlich als The Mercy of Titus, 1956) gab es 1955 diese Euryanthe im deutschen Original (und man soll den anderen „modernen“ Neuzugang zur Serie nicht vergessen, den Don Giovanni live aus Glyndebourne 1954 mit Sena Jurinac und Leopold Simoneau unter Georg Solti.)

Danke dafür und Dank an Nimbus, deren Prima Voce Serie bei uns eine sehr ausführliche, wenngleich Würdigung erfährt. Rüdiger Winter wird sich einen ganzen Stoß von Prima Voce CDs widmen und braucht dafür naturgemäß auch Zeit. Stefan Lauter frischt bei uns seine Erinnerungen an seine Reise nach Wyastone zum Nimbus Hauptquartier auf, und Daniel Hauser hat für uns den Nimbus-eigenen langen Text zum technischen (Klang-)Geheimnisse des Prima Voce Erfolges übersetzt. Words from the great horn also… Geerd Heinsen

Nun also der Reisebericht von Stefan Lauter: High Tech aus dem Märchenschloss – Prima Voce in den walisischen Downs. Es sind noch gute zwei Stunden mit der Eisenbahn von London Paddington Station in Richtung Swansea bis Monmouth in Wales, und dann nimmt man besser ein Taxi (oder wird, wie in meinem Fall, in einer Limousine abgeholt), bis man nach einer kurzen Fahrt durch die malerische hügelige Landschaft des Grenzgebiets zwischen England und Wales vor das Manor House von Wyastone Leys rollt. Was sich hinter der herrschaftlichen Fassade großgrundbesitzlichen Ambientes verbirgt, ist in der Tat erstaunlich, denn hier – wie auch in den nahen Fertigungsstätten in Monmouth selbst – wird High Tech nach neuesten Erkenntnissen gefertigt, und bevor man über die risikofreudige Aufnahmefirma Nimbus spricht, muß man auf das Renomee von Nimbus als gesuchte Fertigungs- und Press-Stätte für viele englische Firmen sprechen: ehemals EMI, Virgin und andere ließen und lassen hier herstellen, und das war die Ausgangssituation für die heutige Firma Nimbus.

Nimbus: Das Märchenschloss Weyastone Leys/ Nimbus

Gründe ist Graf Alexander Numa Labinsky, auch unter seinem Künstlernamen Shura German bekannt und im Programm von Nimbus mit eigenen Aufnahmen dokumentiert. Labinskys Liebe zur Musik und seine Experimentierfreudigkeit mit möglichst genauer Klangwiedergabe („Tonaufnahmen sind der aufrichtigste Versuch des Menschen, um in der Zeit zu reisen!“ ist eine seiner Überzeugungen) führten nach verschiedenen Anläufen zur Gründung der Firma, als er 1976 das Schloß von Wyastone Leys kaufte (1818 gebaut und im Laufe der Zeit mehrfach substantiell verändert, dem heutigen Besucher bietet sich ein Gemisch verschiedener Stile dar. Lustigerweise gehört bis heute das Recht auf freien Fischfang zum Grund, aber nicht das Recht auf Jagd; Forellen also gibt es reichlich auf dem großen Eichentisch des Hauses …). 1977 begann man mit der Produktion von LPs; 1982 unterzeichnete Nimbus einen Lizenzvertrag mit der das Patent haltenden Firma Philips zur Fertigung von CDs (auch hierzu eine Information: Nimbus wäre längst in der Lage, CDs von einer Spieldauer von mehr als neun Stunden herzustellen, verböte eben dieser Lizenzvertrag das nicht, denn die von Philips gesetzte „internationale“ Norm erlaubt nur eine Spieldauer von ca. 75 Minuten im besten Falle; das erinnert an die Herstellung von schnell ermüdenden Glühbirnen, während das aufgekaufte Patent für eine Dauerbirne im Safe eines Glühbirnenfabrikanten schlummert). Innerhalb eines Jahres entwickelte Nimbus ein Fertigungssystem, das weit unter den Kosten herkömmlicher Verfahren liegt. Eine Besichtigung der technischen Einrichtungen zeigt denn auch diese verblüffend ökonomischen Vorgänge, die weitgehend von Hand und immer im Einzelnen überwacht werden, von der Herstellung der Master über die Galvanisierung bis zur Vervielfältigung.

Nimbus Prima Voce: Rosa Ponselle

Dies schafft – ein ganz wesentlicher Punkt im wirtschaftlich geschüttelten Südwales – eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen hoher Qualifizierung. 1984 also fiel die erste CD vom Band, noch für einen fremden Auftraggeber, 1985 erschien dann die erste eigene Nimbus-CD. In den nächsten Jahren gab es nur Erfolge, Preise und Expansionen in Form einer neuen Fertigungsstätte im nahen Cwbran und vor allem auf dem amerikanischen Markt, wo Nimbus eine Tochterfirma in Virginia installierte, während neue Technologien entwickelt wurden (u. a. die erste Quadruble Density CD und die CD ROM mit mehr als neuneinhalb Stunden Spieldauer für Datenübermittlung, besonders für die Industrie eine wichtige Sache, mit der Nimbus einen bedeutenden Teil des Umsatzes macht). Inzwischen ist Nimbus auch weltführend auf dem Gebiet der optischen Disc-Technologie. Das inzwischen berühmten Amisonic-System – Grundlage der Nimbus-Serie „Prima Voce“ (und der gesamten Neuproduktion) – wurde erstmals 1990 vorgestellt: eine besonders eindrucksvolle „natürliche“ Wiedergabetechnik, die dem einzelnen Ton sein Umfeld läßt und einen warmen, natürlichen Klang in einer Aufnahmetechnik mit nur wenigen Mikros bevorzugt.

Nimbus: aus den Gründerjahren – Adrian Farmer und das Große Horn/ Nimbus

Der Nimbus-Katalog weist viele Einspielungen auf, die ein gezieltes Standardrepertoire ausmachen, aber anders als andere britische Firmen vermeidet Nimbus den allzu insularen Eindruck, schon weil man sich nicht auf Großbritannien allein beschränkt hat. So findet sich eine Vielfalt von Komponisten des 20. Jahrhunderts (Copland, Britten, Tippett, Strauss) oder Schumann und andere Romantiker z. B., wie die Mozart-Aufnahmen mit Roy Goodmans Hanover Band oder das Haydn-Projekt mit dem von Nimbus sehr geförderten ungarischen Dirigenten Adam Fischer, der alle Haydn-Sinfonien mit dem Austro-Ungarischen Orchester in Eisenstadt im dortigen Esterhazy-Theater aufnimmt, oder Bartok in Einspielungen ebenfalls unter Adam Fischer. Es spricht für den Mut der Firma, sich nicht von parallelen Veröffentlichungen anderer Firmen beirren zu lassen und akute Marktchancen der erzielten Qualität zu überlassen. Vivaldi, Gabrieli, Beethoven, Debussy oder Brahms – das Spektrum ist breit, und Nimbus vermeidet es sich festzulegen. Die vokalen Beiträge von Shura German wurden bereits erwähnt (Schumann, Schubert etc.), aber auch der verdiente Tenor Hughes Cuenod singt hier Mélodies von Satie oder Debussy, und der Belcanto-Tenor Raúl Giminez fand bei Nimbus Gelegenheit für seine ersten Aufnahmen mit Mozart- und Rossini-Arien; June Anderson und er nahmen Rossini-Lieder auf.

Nimbus Prima Voce: Tito Schipa

Grund für die meine Neugier an einer Firma wie Nimbus (und meinen Besuch) war die Edition Prima Voce, viele Namen lassen Sammlerherzen höher schlagen (Eidé Norena, Ernestine Schumann-Heink, Claudia Muzio, Rosa Ponselle und viele, viele mehr, die vom Kollegen Rüdiger Winter sukzessive besprochen werden, die hochpersönliche Auswahl Labinskys an Künstlern für das Prima-Voce-Programm erstaunt, denn viele fehlen, die man erwarten würde und andere finden sich, die überraschen). Was also ist das Geheimnis dieses außergewöhnlich warmen, natürlichen und frappierend „modernen“ Klangs bei den Überspielungen der alten Schellacks? Den Besucher erwartet im herrschaftlichen Manor House von Wyastone Leys der Anblick eines überdimensionalen Hornes als Schallrichter eines nach modernsten Kriterien ausgestatteten Abspielgeräts, das im großen Saal des Gebäudes installiert ist. Erste Proben: Maggie Teyte mit mir unbekannten französischen Aufnahmen – verblüffend; dann die neue Battistini-Platte in ihrer Schellack-Original-Form – ungeheuer! Dominick Fyfe, der für die Research-Seite der Produktionen zuständig ist, war in Berlin, um Tiana Lemnitz ihr Exemplar der gerühmten Zauberflöten-Ausgabe unter Beecham zu überreichen und kam mit Schellack-Schätzen der Sopranistin zurück: „Rosenüberreichung“ oder „Wesendonck-Lieder“ – sensationell! Der Klang, der aus dem Horn tönt, ist raumhaft, groß und aufregend, nie metallisch oder eng, mit kleinen Retuschen gegen die. Norman White, Produzent und selber Sänger, wusste um die Probleme der Wiedererkennbarkeit von Stimmen auf dem technischen Medium und strahlt bei meiner offen gezeigten Begeisterung. Ich fachsimpele über die neue Nimbus-Aquisition – ein ganzer Keller voll Schellacks aus französischem Privat-Besitz: meterweise Ninon Vallin, Georges Thill, Emma Luart und, und, und … Dem Sammler läuft bildlich das Wasser im Mund zusammen. Leider haben bis heute manche noch nicht den Weg auf die Prima-Voce-CD gefunden (wenngleich – und das muss man auch fairerweise sagen – eigentlich alle Titel der Serien-Teilnehmer sich ebenfalls bei anderen Labels wie Pearl, Marston u. a. anderen finden; Prima Voce ist also nicht exklusiv sortiert, sondern besticht durch ihren ganz eigenen Klang).

Und dann geht es ab ins supermoderne hausinterne Soundstudio mit unüberbietbarem Blick auf die „Grounds“, die Umgebung. Adrian Farmer, Resident Music Director von Nimbus, spielt eine Digest der Aufnahmen vor: Besonders der Haydn von Esterhazy nimmt durch seine Wärme und Natürlichkeit des Klanges für sich ein, die Bartok-Aufnahmen haben eine überspringende Sonorität, und es sind diese Kriterien, die den Hörer beeindrucken. Stefan Lauter

Nimbus: aus den Grpünderjahren – Count Labinsky, Norman White und Adrian Farmer/ Nimbus

Und nun ganz offiziell – die Serie Prima Voce! Zur Einführung: Die frühe Geschichte der Tonaufnahme ist mehr als nur die Geschichte einer Erfindung und einer Industrie. Obwohl die Pioniere und Unternehmer eine wichtige und faszinierende Rolle spielten, würde ihre Arbeit uns heute wenig interessieren, wenn sie nicht mit der einzigartigen Kunst von Caruso und Melba, Schaljapin und Ponselle zusammenfiele. Es war das goldene Zeitalter des Gesangs und Prima Voce bewahrt dieses Archiv großer Stimmen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Transfers, die die Unmittelbarkeit der ursprünglichen Aufführungen einfangen.

Bei Prima Voce steht die Aufführung an erster Stelle. Unser Ziel bei der Übertragung von 78er Schellackplatten auf CD ist einfach: Wir möchten den vollen Musikgenuss dieser Aufnahmen ermöglichen, ohne dass störende Oberflächengeräusche zwischen dem Interpreten und dem Hörer davon ablenken. Dies wird durch ein Verfahren erreicht, bei dem der Originalton neu aufgenommen wird, anstatt ihn neu zu remastern. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus dem Besten der neuesten und frühesten Technologien der Tonwiedergabe.

Im Folgenden eine Reihe von Artikeln, die von den für die Prima Voce-Serie verantwortlichen Tontechnikern verfasst wurden und die Techniken beschreiben, mit denen wir 78er auf CDs übertragen.

Nimbus Prima Voce: Charles Kullman

Die Suche nach 78ern: Nicht alle Pressungen wurden auf die gleiche Weise hergestellt. Norman White, Berater der Prima Voce-Serie, reist um die Welt, um geeignete 78er zu finden, die zur Vorbereitung der Übertragung auf CD dem Prima Voce-Archiv hinzugefügt werden können. Seine Reisen können zu Privatsammlungen wie auch zu den Museen führen, mit denen wir eine Verbindung haben, z. B. das Staatliche Museum für Theater und Musik in St. Petersburg. Die Erfahrungen, die Norman aus jahrelangen Sammlungserfahrungen gewonnen hat, sind für ihn von unschätzbarem Wert, da er fast instinktiv weiß, welche Label und Typen oder Zeiträume der Pressung am wichtigsten sind, und außerdem diese charakteristischen Merkmale visuell erkennen kann. Wenn man sich über 500 Platten pro Tag ansieht, hat man kaum Zeit, jeden potenziellen Kauf abzuspielen.

Manchmal ist es sinnvoll, eine bestimmte 78er zu kaufen, obwohl mehrere Exemplare derselben Aufnahme in unserem Archiv vorhanden sind, einfach weil die Qualität des Schellacks oder die Art und Weise, in der die 78er gepresst wurde, auf eine mögliche Verbesserung der Klangqualität hindeutet. Wir kommen daher häufig zu einer Übertragungssitzung mit einer Auswahl von Pressungen und verbringen einige Zeit mit der Auswahl der zu verwendenden Kopie. Nur so können wir den Hörern unserer Serie die Möglichkeit geben, Oberflächengeräusche zu vergessen und die Aufführung zu genießen.

Vorbereitung: Wir investieren viel Zeit und Mühe in jedes einzelne Prima Voce-Projekt, lange bevor wir bereit sind, ins Studio zu gehen und die Transfers der 78er fortzusetzen. Ideen für neue Ausgaben können der Veröffentlichung einer CD um einen Zeitraum von einem Monat bis zu mehreren Jahren vorausgehen und aus verschiedenen Quellen stammen: – ein Lieblingssänger derjenigen, die an der Serie beteiligt sind;/ – Sammlungen innerhalb von Museen, die zur Nutzung bereitgestellt werden;/ – wichtige Stimmen, die in unserer Serie bisher unterrepräsentiert sind;/ – Gespräche, die unsere Handelsvertreter mit dem Einzelhandel führen;/ – Briefe von anderen Sammlern, die sich für einen bestimmten Sänger einsetzen.

Nimbus: Back view of horn, Norman White and record player/ Nimbus

Ab dem Moment, in dem wir uns auf einen bestimmten Künstler konzentrieren, wird Norman White, unser Serienberater, seine Bemühungen verstärken, die relevanten Aufnahmen zu finden. Je nach Sänger und Aufnahmedauer kann diese Aufgabe sehr lange dauern. Auch wenn unser Archiv über viele Jahre aufgebaut wurde, kann man sich immer ein bisschen mehr Mühe geben, die sauberste Pressung zu finden. Einige Projekte können daher etwas länger dauern als andere.

Wenn der Künstler relativ unbekannt ist, etwa Vilhelm Herold (NI 7880), bieten diese Sitzungen die Möglichkeit, sich mit ihrer Stimme und ihrem aufgezeichneten Erbe vertraut zu machen. Ansonsten bieten sie die Gelegenheit, sich gründlich an die Stimmen bekannter Künstler zu erinnern und ihre Aufnahmen in den Kontext einer Karriere zu stellen. Aus rein praktischer Sicht ist dies die Phase, in der die Anzahl der Datensätze für die Übertragung auf eine überschaubare Größe reduziert wird. Dies entspricht in der Regel einer Spieldauer zwischen 80 und 120 Minuten, je nach Zustand der Schallplatten.

Nimbus Prima Voce: Luisa Tetrazzini

Die letzten Etappen unserer Vorbereitung sind darauf ausgerichtet, die Übertragungssitzung so reibungslos wie möglich zu gestalten. Jede 78er muss gestimmt werden, d. h. die richtige Wiedergabegeschwindigkeit muss eingestellt werden. Jede Seite muss dann mit einem professionellen Reinigungsgerät gereinigt und die von uns verwendeten Holzdorne geschärft werden. Beide Aufgaben sind extrem zeitaufwändig und langwierig, aber für die Erzielung der besten Ergebnisse unerlässlich.

Pitching (Tonhöhe): Trotz der Tatsache, dass die meisten Aufzeichnungen vor 1950 ein Etikett mit der Angabe „78 rpm“ (d. h. 78 Umdrehungen pro Minute) tragen, ist die Wiedergabegeschwindigkeit nicht selbstverständlich. Aufgrund der Unzuverlässigkeit des primitiven Aufzeichnungsgeräts, mit dem diese Aufzeichnungen erstellt wurden, kann die korrekte Wiedergabegeschwindigkeit einer Seite nur 68 rpm oder gar 88 rpm betragen. Wenn man die Aufnahme zu langsam abspielt, klingt alles matt. In ähnlicher Weise ist der Ton zu scharf, wenn die Wiedergabegeschwindigkeit zu hoch ist. Ein zeitgenössischer Zuhörer änderte einfach den Geschwindigkeitsregler des Grammophons, bis er die Stimme des Künstlers hörte, die er am Abend zuvor im Opernhaus gehört hatte. Für den modernen Zuhörer sind die Dinge etwas schwieriger.

Nimbus: Adrian Farmer und Norman White mit der Schellack-Sammlung/ Nimbus

Um die richtige Wiedergabegeschwindigkeit zu ermitteln, muss die Tonart festgelegt werden, in der die Musik geschrieben wurde, und ein Klavier verwendet werden, um die Aufnahme zu begleiten. Die Geschwindigkeit der Schallplatte kann dann über einen elektrischen Plattenteller mit fein abgestufter Tonhöhenregelung geändert werden, bis der Klang zusammenpasst. Bei dem von uns verwendeten Drehteller handelt es sich um einen Technics SP-15, bei dem die Zahlen auf der Digitalanzeige eine prozentuale Abweichung der Geschwindigkeit von den Standarddrehzahlen von 78 rpm angeben, z. B +0,1 = 78,078 rpm. Eine Veränderung von ungefähr 5,5 % auf diesem Plattenteller entspricht der musikalischen Umsetzung eines Halbtons.

Es gibt eine Reihe von Hinweisen, die uns dabei helfen, eine Aufnahme auf die korrekte Tonhöhe einzustellen. Am offensichtlichsten muss die Stimme des Sängers natürlich klingen, ebenso wie alle Instrumente, die in der Begleitung enthalten sind. Wenn beispielsweise die Wiedergabegeschwindigkeit einer ausgewählten Seite sowohl bei +3.0 als auch bei -2.5 auf eine Tonart passt, können wir normalerweise feststellen, welche am natürlichsten klingt, insbesondere wenn wir mit anderen Aufnahmen des betreffenden Sängers vertraut sind.

Andere Hinweise liefern ebenfalls wertvolle Informationen, aber wir verwenden sie normalerweise, um zu überprüfen, was uns unsere Ohren bereits offenbart haben. Einige Beispiele sind unten angegeben:

Nimbus Prima Voce: Maria Ivogün

Das verwendete Aufzeichnungsgerät war im Verlauf dieser Sitzung in der Regel gleichbleibend, weshalb auch die Wiedergabegeschwindigkeiten von am selben Tag erstellten Aufzeichnungen in der Regel gleich waren. Sequenzen und Muster entstehen schnell, wenn man mit einer Gruppe von Aufzeichnungen arbeitet, und Anomalien können leicht identifiziert werden. Jede Regel hat jedoch ihre Ausnahme und es ist bekannt, dass die Wiedergabegeschwindigkeit zwischen Datensätzen mit aufeinander folgenden Matrixnummern und sogar zwischen dem Anfang und dem Ende einer Seite wechselt. Die 1936er Aufnahme von Schumanns Der Nussbaum mit Marian Anderson für HMV ist ein solches Beispiel.

Es ist oft bekannt, ob ein Künstler dazu neigte, eine Arie nach oben oder unten zu transponieren, und ob seine Tessitura es ihm ermöglichen würde, die höchste oder niedrigste Note zu erreichen, die wir hören.

Musikalische Grundprinzipien bestimmen das Verhältnis zwischen Instrumentalbegleitung und Tonart. Angesichts der Tatsache, dass die tiefste Note einer Gitarre ein E ist, kann es sein, dass die Aufnahme zu langsam läuft, wenn wir auf eine Gitarrenbegleitung stoßen, in der ein Bass-Es häufig zu hören ist.

Nimbus: Colourized old horn and microphone in ball room/ Nimbus

Die Übertragungssitzung: Im Gegensatz zu anderen Firmen, die dazu neigen, moderne elektrische Tonabnehmer zur Übertragung ihrer Schallplatten zu verwenden, spielen wir unsere 78er lieber mit einem Schallhorn-Grammophon. Auf diese Weise erzeugen wir einen warmen, lebendigen und äußerst naturgetreuen Klang, der vor der Ausgabe nur sehr wenig Verarbeitung erfordert (nur die schlimmsten Klicks werden entfernt). Tatsächlich ist der einzige „elektrische“ Teil des gesamten Wiedergabevorgangs der Technics SL-15-Plattenspieler, der verwendet wird, um sicherzustellen, dass die Aufzeichnung mit der richtigen Geschwindigkeit läuft.

Unser speziell angefertigtes Horn-Grammophon ist nichts anderes als eine Entwicklung von Maschinen, die es in den 1930er Jahren gab. Ohne das Problem zu haben, das Gerät in ein Wohnzimmer mit durchschnittlicher Größe einzubauen, haben wir es viel länger gemacht (seine Länge beträgt fast sechs Meter) und die Form der Hornkurve geändert. Diese Anpassungen ermöglichen es, extreme Frequenzen der Originalaufnahme klarer zu hören und einen ausgeglicheneren Klang zu erzielen. Die Stachel, die wir verwenden, bestehen aus einem biegsamen Holz und formen sich schnell so, dass sie genau in die Rille einer 78er passen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Dorn viel länger hält als eine Seite einer Schallplatte, bevor die Klangqualität beginnt sich zu verschlechtern. Abschnitte der Datensätze, die wir übertragen (normalerweise die Enden), werden daher häufig mehrmals abgespielt und die besten der verschiedenen Takes werden in der Bearbeitungssuite abgeglichen und zusammengefügt.

Indem wir die Platten im Performing Arts Center der Nimbus Foundation abspielen, geben wir den Künstlern praktisch eine zweite Chance, ihre Aufnahmen zu machen, diesmal in einer großzügigeren Akustik. Die Bedingungen, unter denen viele dieser Künstler aufgenommen haben, waren oft beengt und schwierig und man fragt sich oft, welche Chance die Stimme wirklich hatte.

Das Mikrophon, das wir verwenden, ist genau das gleiche, mit dem wir den größten Teil unserer Ambisonic-Aufnahmen machen. Es ist so positioniert, dass es zentral zur Öffnung des Horns liegt und der Abstand zum Horn variiert, abhängig von der Stimme des Sängers und der Qualität der zu übertragenden Schallplatten. Änderungen der Mikrophonposition werden während einer Sitzung auf ein Minimum beschränkt, es sei denn, die Originalaufnahmen unterscheiden sich grundlegend. Es sind keine Mixer, Fader oder Prozessoren beteiligt. Eine Sitzung in der Halle kann bis zu einer Woche dauern, in der normalerweise mindestens zwei CDs übertragen werden sollen.

Trotz aller Überlegungen und des Zeitaufwands für jede Prima Voce-Veröffentlichung bleibt das Grundprinzip sehr einfach: Wir spielen die Platten so, wie sie gespielt werden sollten, und nehmen die Ergebnisse auf, wie alle unsere Aufnahmen gemacht werden. (Quelle: Nimbus/ Dank an die deutsche Naxos/ die Distributorin für Nimbus in Deutschland, Rainer Aschemeier und Salvatore Pichireddu, für die Unterstützung! Foto oben Conchita Supervia im Ausschnitt aus dem Cover des Prima-Voce-Samplers).