.

Der Komponist Amilcare Ponchielli ist – wenn überhaupt – heute nur noch für berühmten Tanz der Stunden aus seiner Oper La Gioconda bekannt (von Walt Disney so hinreißend mit tanzenden Krokodilen, Nashörnern und Straussen umgesetzt). Giannina Arangi-Lombardi, Zinka Milanov, Maria Callas (!!!), Anita Cerquetti, Renata Scotto und die nachfolgenden Damen nutzten die Oper – nicht den Tanz – als Vehikel ihres Ruhms. Mehr oder weniger erfolgreich (ich erinnere Leonie Rysaneks zweifelhafte Verkörperung der Titelrolle und die grässliche rote Nelke in der ebenso grässlichen roten Perücke an der Deutschen Oper Berlin in Filippo San Justs antiker Pappe, bis vor kurzem immer noch der Renner bei ausverkauftem Haus).

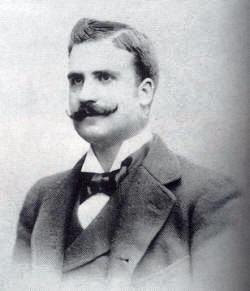

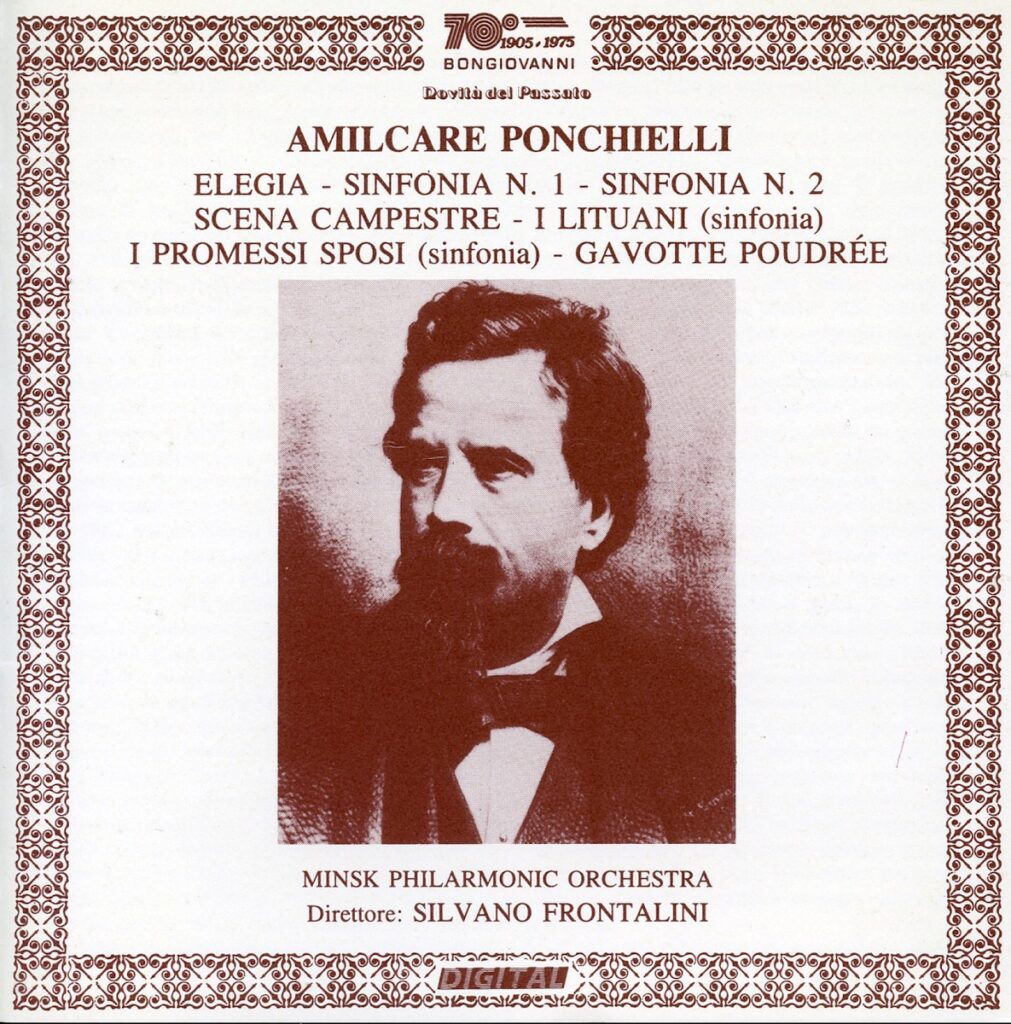

Der Komponist Amilcare Ponchielli/Wikipedia

Aber Ponchielli, zu dem nachfolgend der italienische Musikwissenschaftler Fernando Battaglia Gültiges schreibt, war nicht nur ein hervorragender Lehrer vieler berühmter Komponisten, sondern auch und vor allem der Komponist der Gioconda und anderer, weniger erfolgreicherer oder zumindest weniger bekannter Opern, so die Promessi sposi (bei youtube gibt’s die ganz hinreissend, und operalounge hat einen Opernführer dazu), der Figlio prodigo und eben die Lituani (1874 Scala) nach der Vorlage des polnischen Dichters Adam Mickiewicz (Konrad Wallenrod), in der die Letten den deutschen (!) Ritterorden durch patriotischen Verrat vernichten. Weg mit den Besatzern! Für das Publikum an der Scala 1874 selbst nach der 1870 erfolgten Einheit Italiens immer noch eine schöne Gelegenheit, den abgezogenen Österreichern noch mal so richtig eins drauf zu hauen, so lange war´s ja nun nicht her.

.

Die Oper zeigt viele Einflüsse. Mir fallen da Zeitgenossen wie Gomes, Faccio oder auch Apolloni ein, Verdis frühe Werke ebenfalls, auch ein paar Franzosen. Sie beginnt mit der eindrucksvollen Ouvertüre, die rauschhaft die Liebesbeziehung der Protagonisten aber auch den marzialischen Kampf um Freiheit umreisst. “: „Man muss nur die sinfonia von I Lituani hören, um die einzigartige Wirkung von tausend Schönheiten zu verstehen, die in nur einer verdichtet sind. Die Partitur umfasst alle Vorzüge der litauischen Legenden, all ihre Emotionen: unwiderstehliche Leidenschaft, Gebet, Bedrohung, Wut, Schlachten, endlose Horizonte, geheimnisvolle Zeremonien, gedämpfte Worte der Liebe, tiefe Verzweiflung, obskure Pläne, Orgien, Raserei, unheilvolle Vorhersagen, Tränen und Tod. Diese Symphonie ist ein Meisterwerk für sich.“ (schreibt die zeitgenössische Kriti)k. Viele Momente in der Oper selbst sind memorabel, so das Chorgebet und Bass-Solo des Prologs, die wunderbaren Choreinlagen im zweiten Akt, Aldonas Arie, der Trauermarsch und Corrado/Walters Arie im dritten Akt. Vielleicht ist nicht alles so eingängig wie die Gioconda, aber auf ihre Weise stehen die Lituani unangefochten gleichwertig daneben, wie für mich auch die Promessi sposi nach dem berühmten Roman von Manzoni.

.

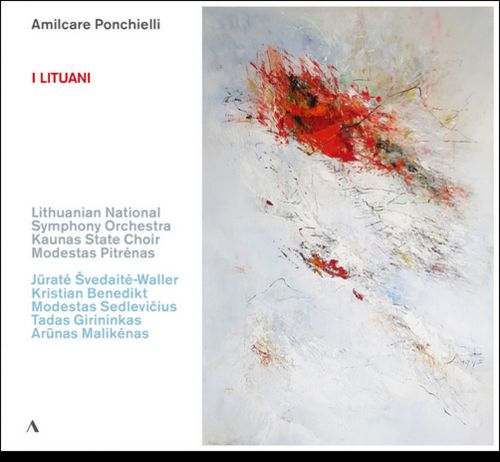

Die neue Accentus-Aufnahme der Lituani (AC 80642) ist zwar als Studioaufnahme in der Folge der Konzerte 2020 in Vilnius hochwillkommen als Bereicherung der kargen Dokumente dieser Oper und Ponchiellis. Aber es bewahrheitet sich doch erneut, dass das Bessere des Guten Feind ist. Die Konkurrenz schläft eben nie. Und so muss sich die erst 2025 herausgekommene Einspielung von 2020 (mit Ausnahme des Tenors mit der Konzert-Besetzung identisch) doch an dem älteren, etwas gekürzten RAI-Dokument von 1979 bei Bongiovanni messen lassen, wo eigentlich alle Beteiligten ihre lettischen Kollegen hinter sich lassen (GB 2390/91-2).

Die neue Accentus-Aufnahme der Lituani (AC 80642) ist zwar als Studioaufnahme in der Folge der Konzerte 2020 in Vilnius hochwillkommen als Bereicherung der kargen Dokumente dieser Oper und Ponchiellis. Aber es bewahrheitet sich doch erneut, dass das Bessere des Guten Feind ist. Die Konkurrenz schläft eben nie. Und so muss sich die erst 2025 herausgekommene Einspielung von 2020 (mit Ausnahme des Tenors mit der Konzert-Besetzung identisch) doch an dem älteren, etwas gekürzten RAI-Dokument von 1979 bei Bongiovanni messen lassen, wo eigentlich alle Beteiligten ihre lettischen Kollegen hinter sich lassen (GB 2390/91-2).

Das beginnt mit Gianandrea Gavazzeni vor dem operngeübten Rai-Torino Orchester, der sinnlichen Streicherfluss und zügige Dramatik im kleinen Finger hat und der das Drama über manche Längen des Werkes vorantreibt, der einfach einen spannenden Job macht. Er kann das! Modestas Pitrénas am Pult des Lithuanian National Symphony Orchestra und des Kaunas State Choir bleibt da dicker im Klang, weniger agogisch, eben ordentlich, aber nicht so aufregend wie Gavazzeni, der dieses Novecento-Idiom hundertfach in seiner langen Karriere bedient hat.

Ponchiellis „Lituani“ im Konzert Vilnius 2020 (mit dem Tenor Mickael Spadaccini als Walter)/ youtube

Das setzt sich mit den Vokalkünstlern fort. Und da leidet die neue Aufnahme an dem höhenengen, rauhen lettischen Tenor Kristian Benedikt (im Konzert 2020 sang der italo-belgische Kollege Mickael Spadaccini seine Partie, der Austausch war ein Fehler, wenn man dem youtube-Dokument glauben darf), der gegen Ottavio Garaventas strammen Walter/Corrado bei der RAI nicht ankommt. Der vielbeschäftigte Garaventa zählte sicher nicht zu den allerersten italienischen Tenören seiner Zeit und galt gern als tapferer Provinztenor, aber für diese Partie, die viel Lunge in der Folge eines Verdischen Aroldo oder Gomes-schen Guarany verlangt, ist er gerade richtig – heldisch, engagiert und vor allem idiomatisch-wortdeutlich. Das gilt für alle Beteiligte der alten Aufnahme. Auch für Yasuko Hayashi, die in Italien verheiratete Japanerin mit einer schönen Opernkarriere ebendort, die einen gut fokussierten, etwas herben Verismo-Ton als engagierte Aldona zeigt. Da kann die Kollegin Jurate Svedaite-Waller nicht mithalten. Ihr Ton spreizt sich doch schon recht und bleibt im Ganzen eher etwas quallig. Der deutlichste Unterschied zeigt sich bei den Bässen, denn auch Arunas Malikenas wirkt blass gegen Carlo de Bortolis routiniert-prachtvollen, orgelnden Albano der Eingangsszene. Alessandro Cassis macht als Arnoldo einen tollen Job. Dazu kommen gut besetzte Nebenrollen (bei Bongiovanni). Modestas Sedlevicius (mit sehr schönem, sonoren Bariton und Rollenintensität eine Labsal) und Kollegen auf der neuen Aufnahme sind wirklich nicht unrecht und kennte man das Bongiovanni-Dokument nicht, wären sie überzeugend lückenfüllend, aber eben auch nicht wirklich idiomatisch trotz gut gelerntem Italienisch – man zieht Parallelen zu Biondis nicht immer zufriedenstellenden polnischen Besetzungen seiner italienischen Opernaufnahmen bei NIFF. Idiomatik, eben das Singen in der eigenen Sprache, ist die Basis für überzeugenden, sinntragenden Ausdruck.

Dennoch begrüße ich die neue Aufnahme aus Vilnius, schon weil sie die Oper ungekürzt mit ausgiebigem 2. Akt bringt, der eine lange Tanz-/Ballettsequenz mit und ohne Chor und Solisten enthält, ungewöhnlich in den meisten Opern der Zeit und natürlich nicht ganz so lang und schmissig wie der Tanz der Stunden. Da kann die ältere Aufnahme nicht mithalten, deren 2. Akt ziemlich rudimentär eingedampft ist.

Dennoch begrüße ich die neue Aufnahme aus Vilnius, schon weil sie die Oper ungekürzt mit ausgiebigem 2. Akt bringt, der eine lange Tanz-/Ballettsequenz mit und ohne Chor und Solisten enthält, ungewöhnlich in den meisten Opern der Zeit und natürlich nicht ganz so lang und schmissig wie der Tanz der Stunden. Da kann die ältere Aufnahme nicht mithalten, deren 2. Akt ziemlich rudimentär eingedampft ist.

Das begleitende Booklet (Beata Baublinskiene) hebt angesichts des Deutschen Ritterordens ständig auf „Teutonen“ ab, was natürlich Unsinn ist. Das wird im anglo-amerikanischen Sprachgebiet bis heute gerne pejorativ als Synonym für Deutsche verwendet wird. Deutsche Ritter waren natürlich keine Teutonen. Ich sehe im recht allgemeinen Text auch keinen Hinweis auf die gespielte Fassung, von deren es zwei gibt. Zudem wird eine (mir völlig unbekannte) Balkanton-Aufnahme eines Mitschnitts das Gastspiels der Lithuainian Opera Company in New York von 1981 erwähnt. 2001 nahmen Violeta Urmana und Virgilio Noreika (immer noch!!) Ausschnitte aus der Oper auf (die wohl nur in Lettland verfügbar waren).

Die Litauische Nationalphilharmonie feierte 2020 mit einer konzertanten Aufführung dieses vormals vergessenen und von der Thematik sicherlich nicht unabsichtlich gewählten Werkes ihr 80-jähriges Bestehen. Und die Saisoneröffnung in schwierigen Corona-Zeiten. Die Aufführung im ausverkauften Großen Saal der Nationalphilharmonie Vilnius war ein seltenes Ereignis. Bei youtube gibt’s den Konzertmitschnitt optisch. Und die Radioübertragung des Konzertes fand viele internationale Abnehmer. Aber Radio-live ist eben nicht Studio-CD. Und manchmal ist das Alte doch das Bessere. G. H.

.

.

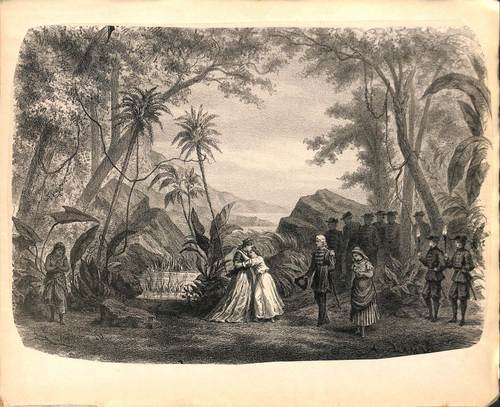

Zu Ponchiellis „Lituani“: La piazza della Cattedrale a Marienburgo, bozetto di Giroloamo Magniami 1874/Ricordi Archivio Storico

Nun also Fernando Battaglia zu Ponchiellis Lituani: Im Jahr 1873 war Amilcare Ponchielli achtunddreißig Jahre alt. In seinen frühen Theaterkompositionen hatte er hervorragende professionelle Fähigkeiten und eine fließende, fesselnde melodische Ader gezeigt, die von einer bemerkenswerten Fähigkeit getragen wurde, sowohl die Stimmen als auch das Orchester zu kontrollieren. In Jahren, die von einem reifen Verdi dominiert wurden, dessen unbestreitbare Meisterschaft europäische Dimensionen erreicht hatte, war Ponchielli möglicherweise der vielversprechendste Komponist seiner Generation. Seine makellose Beherrschung der Werkzeuge seines Handwerks hob ihn zweifellos von den Komponisten ab, die bereits Ruhm und Erfolg erlangt hatten oder dies bald tun würden. Er war zweifellos ein viel vollkommenerer Komponist als Petrella, Marchetti, Apolloni, Auteri-Manzocchi, während Boito und Gomes eine gesonderte Bewertung verdienen.

Und trotz seiner Meisterschaft und seines offensichtlichen Talents für das Operntheater hatte Ponchielli Schwierigkeiten, sich in der tückischen Arena der italienischen Oper durchzusetzen. Während andere Komponisten seines Alters bekannt und gefeiert waren – Filippo Marchetti mit seinem Ruy Bias und Carlo Gomes mit seinem Guarany zum Beispiel – war Ponchielli gezwungen, als Kapellmeister zu arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Zu Ponchiellis „Lituani“: Elena Bianchi-Capelli sang die Aldona 1919/Vitrola Opera Book

Nach einigen eher erfolglosen Experimenten begründete eines seiner frühen Werke, „Promessi Sposi“ (aus dem Jahr 1856), das 1872 in Mailand am neuen Teatro Dal Verme überarbeitet und produziert wurde, endlich seinen Ruf. Die Oper fand beim Publikum Anklang, wurde in ganz Italien aufgeführt und Musikverlage begannen, sich für den nicht mehr ganz jungen Komponisten zu interessieren. Es war Ricordi, der schließlich die Rechte an I Promessi Sposi erwarb und bald darauf eine neue Oper in Auftrag gab, die an der Mailänder Scala aufgeführt werden sollte.

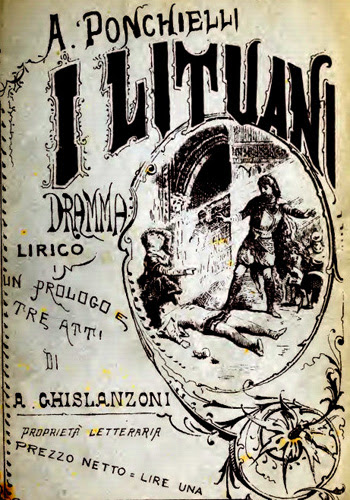

Dieser schmeichelhafte Vorschlag bereitete dem schüchternen und gewissenhaften Maestro jedoch Sorgen und Ängste: Würde er in der Lage sein, eine großartige, beeindruckende Partitur für das anspruchsvolle Publikum der Mailänder Scala zu komponieren? Die Briefe, die er in jenen Tagen an seine Freunde und seine Verlobte (die Sopranistin Teresina Brambilla, eine hervorragende Lucia in I Promessi Sposi) schrieb, sind voller Sorgen. Das erste Problem war der Inhalt der Oper, aber Ricordi löste es bald dank eines klugen Mitarbeiters: Salvatore Farina (1846-1918), ein Roman- und Theaterautor sowie Herausgeber der von Ricordi herausgegebenen Gazzetta Musicale di Milano. In seiner Bibliothek fand Farina ein historisches Gedicht des polnischen Dichters Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod, das 1828 in St. Petersburg veröffentlicht wurde. Dieser eher ungewöhnliche Hinweis faszinierte offenbar sowohl Ponchielli als auch Antonio Ghislanzoni, der zu dieser Zeit dank des Textes, den er Verdi für Aida geliefert hatte, ein hoch angesehener Librettist war.

Zu Ponchiellis „Lituani“: Luigi Bolis war der erste Walter/youtube

Das pathosreiche Gedicht – das sicherlich in einer italienischen Übersetzung gelesen wurde, deren Autor ich nicht ausfindig machen konnte – spielt im 14. Jahrhundert, einer schwierigen Zeit für das litauische Volk. Seit dem 12. Jahrhundert war Litauen – mit einem viel größeren Territorium als heute – von den Deutschen Rittern bedroht, einem Ritterorden, der nach dem ersten Kreuzzug mit dem Ziel gegründet wurde, das Heilige Grab zu schützen. Zurück in Europa unternahmen die Deutschen Ritter häufig Raubzüge gegen ihre östlichen Nachbarn, angeblich um die heidnischen Völker zum Christentum zu bekehren, aber hauptsächlich, um die deutsche Kontrolle nach Osten auszudehnen. Um sich vor den Deutschen zu schützen, schlossen sich die litauischen Fürsten zu einer Konföderation zusammen. Einer von ihnen, Fürst Mindaugas, konvertierte zum Christentum und wurde von Papst Innozenz IV. zum König von Litauen ernannt. Während die Raubzüge der Germanen weitergingen, heiratete König Jagellone – der 1395 zusammen mit dreißigtausend Litauern getauft wurde – Edwige, die Erbin des polnischen Throns, und schuf so ein persönliches Bündnis zwischen Litauen und Polen. Es war sein Cousin Vitold, der die Germanen ein für alle Mal besiegte.

Zu Ponchiellis „Lituani“: Francesco Pandolfini war der erste Arnoldo/Victrola Opera Book

In seinem Gedicht erzählt Mickievicz die Geschichte eines jungen Litauers, Walter Alf, der zwar als Deutscher erzogen und ausgebildet wurde, aber dank der Lieder von Halben, einem litauischen Barden, seine nationale Identität bewahrt. Walter flieht in sein eigenes Land, heiratet Aldona, die Tochter des Fürsten Kiejstut, und lehrt sein Volk die Kriegskunst, die er von den Deutschen gelernt hat. Während in Litauen der Krieg tobt, folgt Walter dem Grafen Wallenrod ins Heilige Land. Als Wallenrod getötet wird, nimmt er den Namen des Grafen an, kehrt nach Europa zurück, tritt dem Deutschen Orden bei und wird schließlich zum Großmeister des Ordens ernannt. Jetzt kann er Rache nehmen, indem er den Orden vernichtet. Während er die Deutschen gegen die Litauer anführt, strebt er absichtlich eine verheerende Niederlage an, wird jedoch entlarvt und wegen Verrats zum Tode verurteilt. Als Christ ist er sich jedoch seiner verlogenen, schändlichen Tat bewusst und vergiftet sich selbst. Der Dichter wollte daher das Dilemma des Helden unterstreichen, den Kampf zwischen der Liebe zu seinem Land und der Ethik in solch tragischen, dunklen Zeiten.

Der arme Ponchielli fühlte sich zweifellos verpflichtet, eine lange, düstere Tragödie zu vertonen, die das Schicksal eines unterdrückten Volkes sowie die Qualen eines von Zweifeln und Gewissensbissen geplagten Herzens schildert. Er arbeitete das ganze Jahr 1873 hindurch hart, konzentrierte sich insbesondere auf die vielen breiten Chorszenen und versuchte, das Unbehagen zu überwinden, das er empfand, weil das Libretto nicht vollständig vorlag. Ghislanzoni schickte ihm tatsächlich einen Akt nach dem anderen, manchmal mit langen Pausen zwischen den einzelnen Lieferungen. Aber die reiche Instrumentierung wurde schließlich mit kraftvollen und farbenfrohen Ergebnissen umgesetzt.

Zu Ponchiellis „Lituani“: Schlacht um die Marienburg/youtube

Die Oper wurde am 7. März 1874 an der Mailänder Scala uraufgeführt und kam gut an, obwohl ein Teil des Publikums und einige Kritiker auf ihre übermäßige Länge und düstere Atmosphäre hinwiesen. Zu den hervorragenden Darstellern gehörten die österreichische Sopranistin Antonietta Frietsche (geboren 1849 in Wien, gestorben 1912 in Turin), die in Italien ihren Namen in Fricci geändert hatte, der Tenor Luigi Bolis, der Bariton Francesco Pandolfini (geboren 1836 in Termini Imerese, gestorben 1916 in Mailand) und der Bass Giulio Petit unter der Leitung des Dirigenten Franco Faccio. Nachdem einige der bei der Premiere festgestellten Unvollkommenheiten beseitigt worden waren, wurde die Oper genau ein Jahr später, am 6. März 1875, erneut an der Scala aufgeführt. Während Walter erneut von Luigi Bolis verkörpert wurde, sang die Rolle der Aldona die Sopranistin Maddalena Mariani Masi, die Sopranistin, die bald darauf die erste Gioconda sein sollte (Florenz 1850, Erba 1916), der Bariton Adriano Pantaleoni (Udine 1833-1908) war Arnoldo und Albano wurde vom Bass Ormondo Maini (Viadana 1885- 1906) gesungen. Diese zweite Version wurde durch Ballette und das kurze Terzetto mit dem Chor der Spielleute ergänzt, während die Arie „Ivi il sospiro estremo“ im dritten Akt für Mariani Masi drastisch verändert und erweitert wurde.

Ponchiellis „Lituani“ als Lettisches Gastspiel in der Ukraine 2023/youtube

Sowohl die Uraufführung als auch die zweite, endgültige Fassung wurden gut aufgenommen, und einige Kritiker verloren sogar jegliches Augenmaß. So schrieb Francesco Uda für „La Lombardia“: „Man muss nur die Sinfonia von I Lituani hören, um die einzigartige Wirkung von tausend Schönheiten zu verstehen, die in nur einer verdichtet sind. Die Partitur umfasst alle Vorzüge der litauischen Legenden, all ihre Emotionen: unwiderstehliche Leidenschaft, Gebet, Bedrohung, Wut, Schlachten, endlose Horizonte, geheimnisvolle Zeremonien, gedämpfte Worte der Liebe, tiefe Verzweiflung, obskure Pläne, Orgien, Raserei, unheilvolle Vorhersagen, Tränen und Tod. Diese Symphonie ist ein Meisterwerk für sich.“ Vielleicht eine Übertreibung, auch weil Filippo Filippi zufolge „Ponchielli ein kurzes Vorspiel für seine Oper komponiert hatte, aber fast am Vorabend der Premiere plötzlich beschloss, eine Ouvertüre zu schreiben, und diese in nur vierundzwanzig Stunden komponierte“. Derselbe Kritiker gab jedoch zu, dass „Ponchielli ein großartiger Orchestrator ist: Sein Orchester offenbart exquisite Eleganz, außergewöhnlich vielfältige Farben, neue musikalische Mischungen und ausgewogene Klänge.“

Was dem Publikum in der ersten Version sofort gefiel, waren die sinfonia, das Chorgebet des Prologs, die wunderbaren Choreinlagen im zweiten Akt, Aldonas Arie, der Trauermarsch und Corrado/Walters Arie im dritten Akt. Die zweite Version hatte acht ebenso erfolgreiche Aufführungen und die vom Autor vorgenommenen Änderungen, die die Oper noch fesselnder machten, wurden besonders geschätzt.

Zu Ponchiellis „Lituani“: Antonietta Fricci (née Frietsche) war die erste Aldona/Daguerographie von Sebastianotti 1870 Triest/Wikipedia

Am 5. September 1876 wurde Lituani in Cremona aufgeführt und war, wie vorherzusehen war, ein durchschlagender Erfolg. Die gesamte Besetzung – dieselbe wie an der Mailänder Scala – und Maestro Faccio wurden lautstark gefeiert und das Publikum verlangte häufig nach einer Zugabe. Zwanzig Jahre später – am 5. April 1903 – wurde I Lituani erneut an der Mailänder Scala aufgeführt, mit einem glänzenden Orchester unter der Leitung von Toscanini, aber die Reaktionen waren eher verhalten. Insbesondere die Besetzung wurde als unzureichend empfunden: Obwohl sie gute Profis waren, wurden die Sopranistin Bianchini-Cappelli, der Tenor Mariacher, der Bariton Blanchart und der Bass Luppi als nicht geeignet für ihre jeweiligen Rollen angesehen. Die Oper wurde nur drei Abende lang aufgeführt.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde I Lituani in Triest, Brescia, Rom und Turin sowie in Buenos Aires, Montevideo und Chicago aufgeführt. Besonders erwähnenswert ist die einzige russische Aufführung im Jahr 1884 im Kaiserlichen Theater von St. Petersburg mit dem Titel „Aldona“. Im 20. Jahrhundert entdeckte die RAI 1979 die Partitur wieder – mit der Aufführung, die auf dieser Bongiovanni-CD zu hören ist – und 1984 inszenierte das Teatro Ponchielli in Cremona die Oper zum dritten Mal in der kurzen Theatergeschichte dieses interessanten Lituani.

(2020 folgten dann die Aufführungen in Vilnius sowie die neue Aufnahme bei Accentus; zuletzt als Lettisches Gastspiel (politisch nicht unbeabsichtigt) in der Ukraine 2023 beim LNOBT Open Festival recht episch dirigiert von Mikolas Diadiura mit einer etwas stumpfen Viktoriia Chenska als Aldona und einem schmalbrüstigen Genaidij Vashenko als Walter, letzteres auch bei youtube als Konzert zu erleben/G. H.)

.

Zu Ponchiellis „Lituani“: Oreste Luppi war der erste Albano/Reklamebild für seine Plattenaufnahmen bei Fonotipia/Yperniti

Die heutigen kulturellen Bedingungen ermöglichen es jedoch, einen ehrlichen, korrekten und begabten Komponisten wie Amilcare Ponchielli zu schätzen und neu zu bewerten, wobei das musikalische und spirituelle Klima seiner Zeit zu berücksichtigen ist. Ich möchte einige Zeilen zitieren, die Gaetano Cesari, ein Musikwissenschaftler, der wie der Maestro in Cremona geboren wurde, 1934 anlässlich des hundertsten Geburtstages von Ponchielli schrieb: „Die besonderen lombardischen Züge in Ponchiellis Musik, die ich (in meiner Jugend) gehört hatte, blieben in meiner spezifischen Sensibilität als Musiker aus Cremona eingeprägt. Und das ermöglichte es mir, Ponchiellis Werke von denen anderer Komponisten zu unterscheiden. Partituren anderer Komponisten könnten durch das breite, rhythmische Tempo des von Verdi geadelten emilianischen Arbeitsliedes, durch die leidenschaftliche Sinnlichkeit der Neapolitaner, durch die farbenfrohe stornello-ähnliche Qualität der Meister aus Lucca, durch den elektrischen, leichten Fluss der von Petrella, Pedrotti, Gomes oder Marchetti geschriebenen Melodien charakterisiert werden, aber ich konnte Ponchiellis Stimme sofort in der fesselnden Kraft seiner Ballette erkennen, im traurigen Rhythmus seiner Trauermärsche, die bei Sonnenuntergang verklingen – Erinnerungen an liebe Verstorbene – und in seiner sorgfältigen, meisterhaften Verwendung von Elegien, die er in seinen inspiriertesten Opernpartituren verschwenderisch einsetzt. Und seine Musik würde mich erreichen und meine tiefsten Gefühle mit der Fülle einer kontemplativen Seele oder der Zärtlichkeit eines vertrauensvollen Herzens berühren.“

.

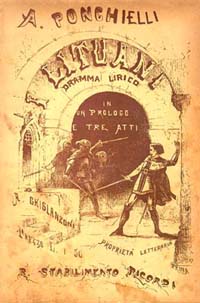

Zu Ponchiellis „Lituani“: Libretto-Cover 1875/Wikipedia

Das Libretto von Ghislanzoni besteht aus einem Prolog und drei Akten. Die Eröffnungssymphonie baut auf einigen der Themen auf, die gemäß dem italienischen Stil ordnungsgemäß eingeführt und entwickelt werden. Es handelt sich um eine symphonische Partitur von großer Wirkung, die bewundernswert orchestriert ist und in ihrer Struktur im Wesentlichen die Ouvertüre von I Promessi Sposi widerspiegelt, die so einhellig gefeiert wurde.

Zum Inhalt: Der Prolog spielt in einer verfallenen litauischen Burg mit Blick auf eine unwirtliche Landschaft, die von Bränden und den Zeichen des schrecklichen Krieges gezeichnet ist, den die Litauer gegen die einfallenden deutschen Ritter führen. Während ein alter Barde, Albano, vor einem kleinen Publikum aus Frauen und alten Leuten über das Schicksal der Heimat klagt, macht sich Aldona, eine litauische Prinzessin, Gedanken über Arnoldo, ihren Bruder, und Walter, ihren Ehemann, die noch nicht vom Schlachtfeld zurückgekehrt sind. Während sie auf ihre Liebsten wartet, bittet Aldona alle, das „Abendgebet“ zu sprechen, und ein bewegender Chorgesang wird angestimmt. Arnoldo und Walter berichten von der Niederlage der litauischen Armee und dem abscheulichen Verrat durch Vitoldo, einen ihrer Anführer. Arnoldo schlägt jedoch rätselhaft vor, dass es einen Weg gibt, sich zu rächen, und seine Worte der Hoffnung führen zu einem bemerkenswerten, konzertierten Stück, in das die Solisten mit einer Phrase von großer lyrischer Wirkung einstimmen. Nun allein mit Albano, erzählt Walter dem alten Mann, dass er vorhabe, einem Vorschlag zu folgen, den er ihm vor langer Zeit selbst gemacht habe: Dank seiner germanischen Erziehung sei Walter der Einzige, der die Litauer möglicherweise rächen könne. In einem melodisch intensiven Duett, das den Prolog abschließt, informiert Walter seine Frau über seinen Plan: Um jeden Preis, selbst mit unlauteren Mitteln oder Verrat, werde er die Germanen vernichten und sein Volk befreien. Mit leidenschaftlichen Worten versichert er seiner verzweifelten Frau, dass sie eines Tages wieder vereint sein werden, entweder in Freiheit oder im Himmel. Nachdem er seinen Schwager Arnoldo gebeten hat, sich um Aldona zu kümmern, geht Walter.

Der letzte Akt spielt zehn Jahre später auf dem Domplatz von Marienburg. In einer breiten Chorszene feiert das Volk den neuen Hochmeister des Deutschen Ordens, Corrado Wallenrod, niemand anderen als Walter. Er hat eine so hohe Ehre für seine Heldentaten gegen die Muslime erhalten, aber die allgemeine Freude – unter den Bläsern – berührt Vitoldo nicht: Der Verräter ist wütend, weil der Titel, den er begehrte, einem anderen Mann gegeben wurde. Auch Albano, der sich in der Menge versteckt, beobachtet das Ereignis: Begleitet von düsteren Celli und Kontrabässen werden zehn litauische Gefangene in Ketten gebracht, um zu Ehren von Corrado geopfert zu werden. Arnoldo ist einer von ihnen. Ein Sprechchor aus der Kathedrale stimmt eine feierliche Choralseite an, während der Bischof, der Fürst, die Deutschen Ritter und ihr Großmeister mit ihrem Gefolge den Platz verlassen. In seiner Rede an das Volk spricht Corrado unerwartet von Vergebung und christlicher Toleranz und lässt die Gefangenen frei. Seine edlen Worte werden von einem großartigen Chor des Einverständnisses begrüßt. Kurz darauf, allein auf dem leeren Platz, denkt Arnoldo über das nach, was er gerade gesehen hat: Er hat Walter erkannt und spricht in einem breiten Rezitativ, gefolgt von einer sanften Arie – „O rimembranze“ – über die Hoffnungen, die durch die gerade wiedererlangte Freiheit geweckt wurden. Fernando Battaglia

Der letzte Akt spielt zehn Jahre später auf dem Domplatz von Marienburg. In einer breiten Chorszene feiert das Volk den neuen Hochmeister des Deutschen Ordens, Corrado Wallenrod, niemand anderen als Walter. Er hat eine so hohe Ehre für seine Heldentaten gegen die Muslime erhalten, aber die allgemeine Freude – unter den Bläsern – berührt Vitoldo nicht: Der Verräter ist wütend, weil der Titel, den er begehrte, einem anderen Mann gegeben wurde. Auch Albano, der sich in der Menge versteckt, beobachtet das Ereignis: Begleitet von düsteren Celli und Kontrabässen werden zehn litauische Gefangene in Ketten gebracht, um zu Ehren von Corrado geopfert zu werden. Arnoldo ist einer von ihnen. Ein Sprechchor aus der Kathedrale stimmt eine feierliche Choralseite an, während der Bischof, der Fürst, die Deutschen Ritter und ihr Großmeister mit ihrem Gefolge den Platz verlassen. In seiner Rede an das Volk spricht Corrado unerwartet von Vergebung und christlicher Toleranz und lässt die Gefangenen frei. Seine edlen Worte werden von einem großartigen Chor des Einverständnisses begrüßt. Kurz darauf, allein auf dem leeren Platz, denkt Arnoldo über das nach, was er gerade gesehen hat: Er hat Walter erkannt und spricht in einem breiten Rezitativ, gefolgt von einer sanften Arie – „O rimembranze“ – über die Hoffnungen, die durch die gerade wiedererlangte Freiheit geweckt wurden. Fernando Battaglia

.

.

Den vorstehenden Artikel entnahmen wir mit Dank dem Booklet der RAI-Aufnahme der Oper bei Bongiovanni; Übersetzung DeepL. Redaktion G. H./ Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Es ist das große Verdienst des

Es ist das große Verdienst des

Genau 40 Jahre nach Bizet errang

Genau 40 Jahre nach Bizet errang

Mit neunzehn Jahren nahm ich 1857 erneut am Prix de Rome teil. Mit

Mit neunzehn Jahren nahm ich 1857 erneut am Prix de Rome teil. Mit  Leider existiert dieses Stück nicht. Ich habe nie damit angefangen. Während meiner Zeit in Rom wurde es zu einem Teil meines Lebens, ehrgeizige Projekte aufzugeben. Ich habe mindestens fünf Opern verworfen, zwei Versuche einer Symphonie und eine symphonische Ode zum Thema Odysseus und Circe. Ich habe es geschafft, in Rom nur ein Stück fertigzustellen, eine symphonische Dichtung namens Vasco da Gama, die Carmen Saeculare als mein zweites Werk ersetzte. Vasco da Gama wurde von der Académie gut aufgenommen, geriet aber schnell wieder in Vergessenheit.

Leider existiert dieses Stück nicht. Ich habe nie damit angefangen. Während meiner Zeit in Rom wurde es zu einem Teil meines Lebens, ehrgeizige Projekte aufzugeben. Ich habe mindestens fünf Opern verworfen, zwei Versuche einer Symphonie und eine symphonische Ode zum Thema Odysseus und Circe. Ich habe es geschafft, in Rom nur ein Stück fertigzustellen, eine symphonische Dichtung namens Vasco da Gama, die Carmen Saeculare als mein zweites Werk ersetzte. Vasco da Gama wurde von der Académie gut aufgenommen, geriet aber schnell wieder in Vergessenheit.

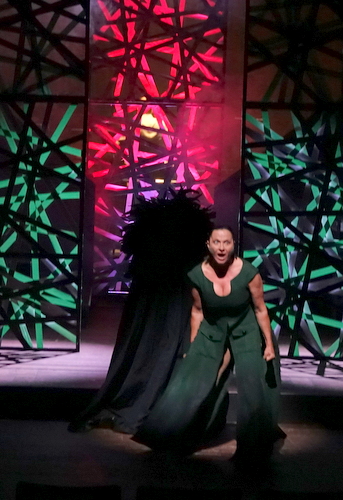

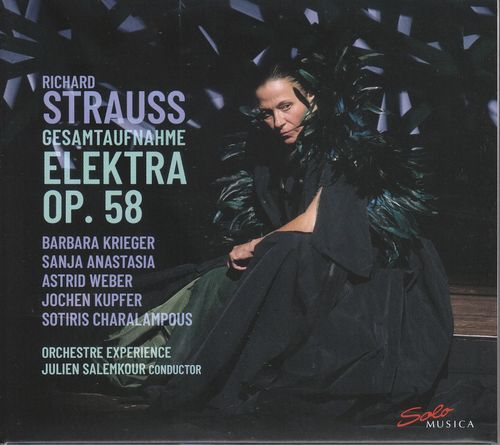

Barbara Krieger ist unbeschadet ihrer dramatischen Ausflüge weiter im Belcanto-Fach verankert. Ihr vielfältiges Können und umfangreiches Opernrepertoire hat sie im vergangenen Sommer im

Barbara Krieger ist unbeschadet ihrer dramatischen Ausflüge weiter im Belcanto-Fach verankert. Ihr vielfältiges Können und umfangreiches Opernrepertoire hat sie im vergangenen Sommer im

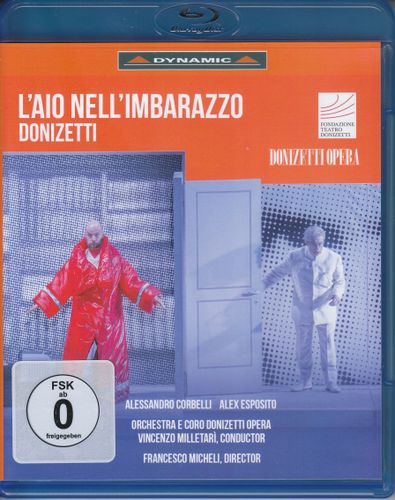

Eine sehr anspruchsvolle Arie am Schluss des Zweiakters hat die Gilda, Ehegattin des älteren Bruders, mit „No, caro padre, che tal ti chiamerò“, in der

Eine sehr anspruchsvolle Arie am Schluss des Zweiakters hat die Gilda, Ehegattin des älteren Bruders, mit „No, caro padre, che tal ti chiamerò“, in der

Überhaupt müssten wir mal einen Artikel über die

Überhaupt müssten wir mal einen Artikel über die

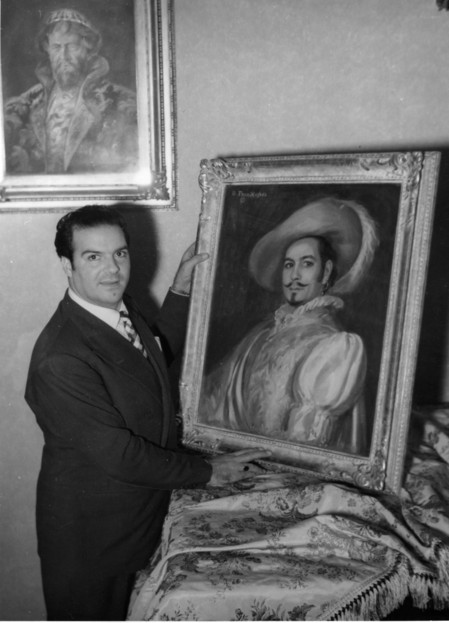

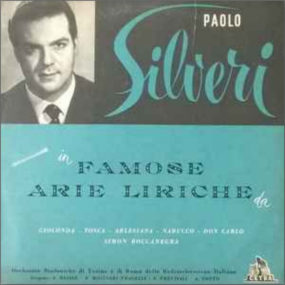

Die immense Kraft und unter die Haut gehende Virilität dieser nachdrücklichen Stimme sind nicht eben üppig, aber doch ausreichend

Die immense Kraft und unter die Haut gehende Virilität dieser nachdrücklichen Stimme sind nicht eben üppig, aber doch ausreichend

An der New Yorker Metropolitan Opera debütierte Silveri 1950 unter der Leitung von Fritz Reiner als Don Giovanni und hatte so großen Erfolg, dass er einen Vertrag für die folgenden drei Saisons erhielt. 1959 sang er in Dublin mit

An der New Yorker Metropolitan Opera debütierte Silveri 1950 unter der Leitung von Fritz Reiner als Don Giovanni und hatte so großen Erfolg, dass er einen Vertrag für die folgenden drei Saisons erhielt. 1959 sang er in Dublin mit