.

Bei OPUS ARTE: The Wayne McGregor Collection: In einem Schuber mit drei DVDs bringt OPUS ARTE mehrere Arbeiten des Choreografen Wayne McGregor heraus, die zwischen 2006 und 2021 entstanden sind und bisher als Einzelausgaben erhältlich waren (OA138080). Der Brite ist Resident Choreographer des Royal Ballet London, für das all seine Stücke entstanden sind und dort auch uraufgeführt wurden.

Die älteste Kreation ist ein Dreiteiler mit dem Titel Chroma/Infra/Limen aus den Jahren 2006, 2008 und 2009. Erste Solisten der Compagnie, darunter Federico Bonelli, Sarah Lamb, Steven McRae, Tamara Rojo, Edward Watson, tanzen in Chroma zu einer Kombination aus der Originalmusik von Joby Talbot und musikalischen Arrangements von Jack White. Die weiße Bühne des Architekten John Pawson zeigt eine Box, aus der drei Tänzerpaare auftreten. Danach wechseln Gruppenformationen, Pas de deux und solistische Auftritte.

Für Infra schuf Max Richter die Klangfolie. Hier kommen Leanne Benjamin und Ricardo Cervera sowie Marianela Nuñez und Eric Underwood auf der Bühne von Julian Opie in emotionalen Pas de deux zum Einsatz.

In Limen wird zu Kaija Saariahos Cello-Konzert Notes on Light getanzt, begleitet von Tatsuo Miyajimas und Lucy Carters Lichtinstallationen. Die Bewegungen sind abrupt und gekrümmt. McGregor wollte einen Schwellenzustand, einen Übergang von Licht und Dunkelheit, ja Leben und Tod darstellen.

2015 kam das Tanzstück Woolf Works heraus, welches in drei Teilen Bezug nimmt auf Virginia Woolf´s Romane Mrs. Dalloway, Orlando und The Waves. Einbezogen sind Ausschnitte aus Briefen, Tagebüchern und Essays der Schriftstellerin, die der Sprecherin Gillian Anderson übertragen wurden. Es war das erste abendfüllende Ballett des Choreografen für die Londoner Compagnie. Die Musik von Max Richter interpretiert das Orchestra of the Royal Opera House unter Leitung von Koen Kessels. Die Bühne mit Video-Installationen ist eine Gemeinschaftsarbeit des Choreografen mit Ciguë und We Not I. Moritz Junge kreierte die Kostüme.

In der Besetzung findet sich mit Alessandra Ferri eine Ikone der Tanzwelt. Erste Londoner Kräfte – Federico Bonelli, Natalia Osipova, Matthew Ball, Steven McRae, Sarah Lamb, Francesca Hayward – stehen ihr zur Seite und sorgen für starke Eindrücke. Auffallend bei I Now, I Then (aus Mrs. Dalloway) sind die homoerotischen Passagen in den Frauentänzen, was an die Affinität der Schriftstellerin zum eigenen Geschlecht erinnert. Auch emotionale Beziehungen in den Männer-Duos sind zu sehen.

In der Besetzung findet sich mit Alessandra Ferri eine Ikone der Tanzwelt. Erste Londoner Kräfte – Federico Bonelli, Natalia Osipova, Matthew Ball, Steven McRae, Sarah Lamb, Francesca Hayward – stehen ihr zur Seite und sorgen für starke Eindrücke. Auffallend bei I Now, I Then (aus Mrs. Dalloway) sind die homoerotischen Passagen in den Frauentänzen, was an die Affinität der Schriftstellerin zum eigenen Geschlecht erinnert. Auch emotionale Beziehungen in den Männer-Duos sind zu sehen.

In Becomings (aus Orlando) sind die Kostüme von historischer Pracht und vorwiegend in Goldtönen gehalten. Die hämmernde Musik ist strapaziös, die Choreografie von raffinierter Extravaganz. Sie endet in einem wilden Wirbel aller beteiligter Tänzer. In Tuesday (aus The Waves) hat die Ferri Federico Bonelli als Partner in einem sensiblen Duo. Über ihnen sieht man das tobende Meer in einem schwarz/weiß Foto. Später steht Sarah Lamb im Zentrum, umgeben von einer Schar jugendlicher Tänzer beiderlei Geschlechts.

The Dante Project entstand 2021 im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 700. Jahrestages von Dante Alighieris Tod. Die Musik von Thomas Adès tönt oft aggressiv und hämmernd, hat aber auch lyrische Inseln von herbem Melos und steigert sich gelegentlich zu spätromantischem Rausch. Im Purgatorio hört man sogar arabisch orientierte Vokalmusik. Das Orchestra of the Royal Opera House bringt diese Collage unter Leitung von Koen Kessels zu starker Wirkung. Die Ausstatterin Tacita Dean schuf für den 1. Teil eine riesige Kreidezeichnung in Schwarz/Weiß, die gespiegelt wird, und eine Uferlandschaft mit Felsgrotten, Eisschollen und dem wogenden Meer. Im 2. Teil sieht man einen begrünten Baum, im 3. Spiralen und andere abstrakte Gebilde. Die Lightdesigner Lucy Carter und Simon Bennison tauchen die Szene in wechselnde Stimmungen.

McGregors Ballett folgt keiner konkreten Handlung, die drei Teile Inferno, Purgatorio und Paradiso werden hier Pilgrim, Love und Poema sacro genannt. Im 1. und 2. Akt sind Dantes Wanderung durch die Hölle und seine Läuterung in einer stillen, klösterlichen Gemeinschaft zu sehen. Großen Raum nimmt die Liebesbeziehung zwischen ihm und Beatrice ein. Eine totale Veränderung bringt der 3. Akt, wenn die Tänzer zu abstrakten Lichtfiguren werden. Jeder der drei Akte ist verschieden – was sie verbindet, ist Dantes Reise durch das Jenseits, hin zu einem Ort der Hoffnung.

Die Choreografie fußt auf neoklassischem Vokabular. Furiose Gruppentänze in rasantem Tempo mit anspruchsvollen tänzerischen Figuren sorgen ebenso für starke Effekte wie Skulpturen aus mehreren Körpern. Protagonist in der Titelrolle ist Edward Watson, der die Rolle des Dante als Höhepunkt seiner Tänzerkarriere betrachtet. Seine Interpretation ist geprägt von Kraft, Intensität und Eleganz. Im langen grünen Hemd eröffnet er das Geschehen in geradezu wilder Expressivität mit schnellen Drehungen und weiten Sprüngen. Sein Weggefährte ist der Dichter Virgil, den der Grand Seigneur des Ensembles, Gary Avis, mit würdevollem Ausdruck gibt. Ihm sind vorwiegend schreitende Bewegungen verordnet, doch hat er auch sensible Duos mit Dante.

In grauen Trikots agieren die Sünder (sinners). Aus ihnen ragt Marcelino Sambé als Fährmann (ferryman) durch körperliche Biegsamkeit und lasziven Ausdruck heraus. Viele Mitglieder der Gruppe haben neben ihren gemeinschaftlichen Tänzen auch attraktive solistische Aufgaben zu bewältigen. Im 2. Teil, dem Purgatorio, agieren sie als Büßer (penitents). Hier tritt erstmals Sarah Lamb auf. Im transparenten hellen Kleid zeichnet sie die Beatrice als fragiles, anmutiges Geschöpf und hat auch im letzten Teil, dem Paradiso, noch einen starken Auftritt. Die Gruppentänzer faszinieren hier als himmlische Körper (celestial bodies). Am Ende steigert sich die Musik zur Apotheose mit feierlichem Chorgesang. Dante, jetzt im langen roten Gewand, und Beatrice sieht man noch einmal in inniger Zuwendung vereint. Dann bleibt der Dichter allein zurück. Bernd Hoppe

.

.

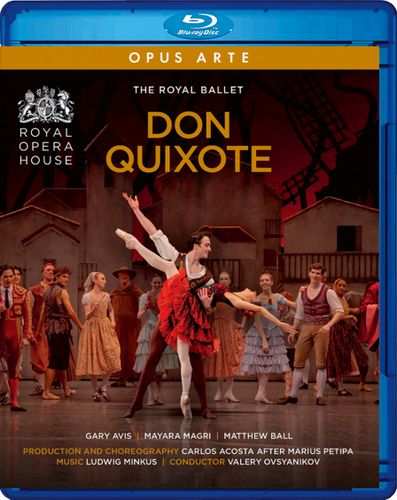

Bei OPUS ARTE: Showcase for the Royal Ballet. Vom Royal Ballet London bringt OPUS ARTE eine Blue-ray Disc mit dem Ballett Don Quixote heraus, die im Oktober/November 2023 gefilmt wurde (OABD7279D). Es ist Carlos Acostas Choreografie (nach Marius Petipa) aus dem Jahre 2013, welche OPUS ARTE bereits im Entstehungsjahr aufgezeichnet und veröffentlicht hatte. Der Superstar der Company, der mit dieser Produktion sein Debüt als Choreograf gab, tanzte damals selbst die Rolle des Basilio – an der Seite von Marianela Nuñez, der unvergleichlichen Ausnahmetänzerin des Ensembles. Es spricht für die Bedeutung dieser Produktion, dass das Label sie nun zum zweiten Mal als Bilddokument veröffentlicht.

Angetreten ist eine junge Besetzung, die derzeit das Niveau des Royal Ballet mitbestimmt. Der junge Matthew Ball, erfolgreich als Romeo und in den Prinzen-Rollen, hat das schier übermenschliche Amt übernommen, als Basilio gegen Carlos Acosta anzutreten. Seine Trümpfe sind Jugendlichkeit, Eleganz und Bravour, die strotzende Kraft und virile Energie seines Vorgängers sind ihm nicht gegeben. Dafür wirken seine Variationen leicht und spielerisch. Glanzvoll gerät der Pas de deux am Ende des 1. Aktes, wo Ball spektakuläre einarmige Hebungen gelingen. Dazu ist beider Tanz im 2. Akt in neoklassischem Stil ein starker Kontrast und stellt den beiden Interpreten ein schönes Zeugnis für Empfindsamkeit und lyrische Noblesse aus.

Angetreten ist eine junge Besetzung, die derzeit das Niveau des Royal Ballet mitbestimmt. Der junge Matthew Ball, erfolgreich als Romeo und in den Prinzen-Rollen, hat das schier übermenschliche Amt übernommen, als Basilio gegen Carlos Acosta anzutreten. Seine Trümpfe sind Jugendlichkeit, Eleganz und Bravour, die strotzende Kraft und virile Energie seines Vorgängers sind ihm nicht gegeben. Dafür wirken seine Variationen leicht und spielerisch. Glanzvoll gerät der Pas de deux am Ende des 1. Aktes, wo Ball spektakuläre einarmige Hebungen gelingen. Dazu ist beider Tanz im 2. Akt in neoklassischem Stil ein starker Kontrast und stellt den beiden Interpreten ein schönes Zeugnis für Empfindsamkeit und lyrische Noblesse aus.

Auch die brasilianische Tänzerin Mayara Magri als Kitri hat es schwer, gegen die Nuñez zu bestehen. Aber sie schlägt sich achtbar mit solider Technik und schöner Präsenz. Freilich hat sie nicht das südländische Temperament und das rasante Tempo ihrer Konkurrentin, wirkt gemäßigter und kontrollierter in ihren Auftritten. Zu großer Form gelangt sie mit ihrem Partner im Grand pas de deux des Finales, den beide, weiß/gold kostümiert, in hoheitsvoller Attitüde absolvieren. Sie imponiert mit sicheren Balancen und einer kapriziösen Variation, er mit bravourösen Sprüngen und Pirouetten. Bei der Live-Übertragung in die Kinos geschah Magri ein Lapsus im letzten Solo, der hier korrigiert ist.

Das zweite Paar Espada/Mercedes ist mit dem flamboyanten Calvin Richardson und der aufreizenden Leticia Dias sehr wirkungsvoll besetzt. Beider Auftritt in der Taverne ist Aufsehen erregend. Schon 2013 war Gary Avis als Lorenzo dabei und er – ein Urgestein der Company – gibt nun höchstselbst den wunderlichen Titelhelden mit Würde und Charme. Köstlich ist James Hay als exaltierter, effeminierter Gamache, der sich vergeblich um Kitris Gunst bemüht. Im Weißen Bild des Zaubergartens brillieren Annette Buvoli als Königin der Dryaden und Isabella Gasparini als Amour. Hinreißend ist das Corps de ballet, für das Acosta noch einige zusätzliche Tänze erdacht hat, die spanisches Flair und südliches Temperament einbringen.

Nicht zuletzt trägt Tim Hatleys stimmungsvolle Ausstattung zum Fest für das Auge bei. Und für das Ohr sorgt Valery Ovsyanikov am Pult des Orchestra of the Royal Opera House, das die Musik von Ludwig Minkus mit Esprit und Verve serviert. Bernd Hoppe

.

.

Bei NAXOS: Tschaikowsky-Lieder szenisch. An der Oper Frankfurt hat Christof Loy an einem Abend Tschaikowsky-Lieder szenisch arrangiert – unter dem Titel NONE BUT THE LONELY HEART ist dieses Programm jetzt bei NAXOS auf einer Blu-ray Disc erschienen, gefilmt zwischen dem 24. und 26. Februar 2021 (NBD0181V). Herbert Murauers Ausstattung wurde von Loys Stockholmer Inszenierung der Fedora Giordanos übernommen, die nach Frankfurt wechseln sollte, was sich wegen der Pandemie nicht realisieren ließ. Der Bühnenraum ist ein multifunktionales Zimmer, tapeziert und gediegen möbliert, welches an einen bürgerlichen Salon des 19. Jahrhunderts erinnert, wo man sich zum gemeinsamen Singen oder Musizieren traf. Die szenische Atmosphäre erinnert an die intimen Szenen in Eugen Onegin. An der hinteren Wand befindet sich ein prachtvoller mattgoldener Bilderrahmen, in den mehrfach die Köpfe der Sänger als schwarz/weiß Aufnahmen projiziert werden (Video: Ruth Stofer).

Die 24 Romanzen, die aus über 100 Liedern ausgewählt wurden, interpretieren fünf Sänger, die von den Pianisten Mariusz Klubczuk und Nikolai Petersen begleitet werden. Ein Instrumentalstück aus der Feder Tschaikowskys – das Adagio cantabile. aus dem Sextett d-Moll, Souvenir de Florence, op. 70 – spielen Mitglieder des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters.

Zentrales Motiv der Handlung ist ein Glas Wasser, zu dem der Protagonist (der Bariton Vladislav Sulimsky) immer wieder greift, womit an Tschaikowskys möglichen Suizid erinnert werden soll. Freilich sind die Umstände vom Tod des Komponisten bis heute ungeklärt – niemand weiß, ob eine Infektion mit der Cholera vorsätzlich oder unbewusst geschah. Sulimsky, dessen Physiognomie entfernt an die Tschaikowskys erinnert, eröffnet mit dem schwermütigen „Reconcilation“. Sein Bariton ist aufgeraut und vibrierend, doch stark im Ausdruck. Für das bekannte „Amid the din of the ball“ fehlt es ihm an Eleganz, das düstere „On yellow fields“ bekommt dagegen packende Kontur. In „Final“ schwingt er sogar das Tanzbein, geht das Lied doch auf ein Motiv aus dem Ballett The Sleeping Beauty zurück. Ausgelassen und lärmend beteiligen sich alle Sänger an dieser körperlichen Aktion. Ein leichterer, jugendlicher Bariton ist Mikolai Trabka eigen, der sich mit „I never spoke to her“ vorstellt. Ihm gehört die schönste Stimme, die sich in „The Night“ schwärmerisch verbreitet. „To forget so soon“ gehört zu den bekannteren Liedkompositionen des Meisters – dem Tenor Andrea Carè anvertraut, der es recht grobschlächtig vorträgt und in der darstellerischen Vehemenz Lenski mit seinen Zornesausbrüchen gleicht. Auch bei „Why?“ gerät er nach maßvollem Beginn ins Forcieren. Im Hosenanzug aus schwarzer Seide und im weißen Tüllrock geben die beiden Damen ein elegantes Bild ab – Olesya Golovneva/Sopran und Kelsey Lauritano/Mezzo vereinen ihre Stimmen mit strengem Vibrato anfangs zu Duetten mit herbem Klang. In ihrem Tutu und Ballettschuhen posiert die Sopranistin mit Figuren des klassischen Balletts und geht sogar auf die Spitze (Choreografie: Andreas Heise), stimmlich ist sie ein dramatischer Typ, der eine Lisa gut anstehen würde. Auch die Tatjana, an die das Lied „He loved me so“ erinnert, würde in ihr Repertoire passen. Das Lied, welches dem Programm den Titel gab, ist der Mezzosopranistin anvertraut, die es gemessen und auf Linie bedacht vorträgt. Auch „Frenzied nights“ profitiert von ihrer kulturvollen Interpretation. Der Schluss, „Again as before alone“, gehört dem imaginären Tschaikowsky, der dem Lied die gebührende Melancholie gibt. Bernd Hoppe

Zentrales Motiv der Handlung ist ein Glas Wasser, zu dem der Protagonist (der Bariton Vladislav Sulimsky) immer wieder greift, womit an Tschaikowskys möglichen Suizid erinnert werden soll. Freilich sind die Umstände vom Tod des Komponisten bis heute ungeklärt – niemand weiß, ob eine Infektion mit der Cholera vorsätzlich oder unbewusst geschah. Sulimsky, dessen Physiognomie entfernt an die Tschaikowskys erinnert, eröffnet mit dem schwermütigen „Reconcilation“. Sein Bariton ist aufgeraut und vibrierend, doch stark im Ausdruck. Für das bekannte „Amid the din of the ball“ fehlt es ihm an Eleganz, das düstere „On yellow fields“ bekommt dagegen packende Kontur. In „Final“ schwingt er sogar das Tanzbein, geht das Lied doch auf ein Motiv aus dem Ballett The Sleeping Beauty zurück. Ausgelassen und lärmend beteiligen sich alle Sänger an dieser körperlichen Aktion. Ein leichterer, jugendlicher Bariton ist Mikolai Trabka eigen, der sich mit „I never spoke to her“ vorstellt. Ihm gehört die schönste Stimme, die sich in „The Night“ schwärmerisch verbreitet. „To forget so soon“ gehört zu den bekannteren Liedkompositionen des Meisters – dem Tenor Andrea Carè anvertraut, der es recht grobschlächtig vorträgt und in der darstellerischen Vehemenz Lenski mit seinen Zornesausbrüchen gleicht. Auch bei „Why?“ gerät er nach maßvollem Beginn ins Forcieren. Im Hosenanzug aus schwarzer Seide und im weißen Tüllrock geben die beiden Damen ein elegantes Bild ab – Olesya Golovneva/Sopran und Kelsey Lauritano/Mezzo vereinen ihre Stimmen mit strengem Vibrato anfangs zu Duetten mit herbem Klang. In ihrem Tutu und Ballettschuhen posiert die Sopranistin mit Figuren des klassischen Balletts und geht sogar auf die Spitze (Choreografie: Andreas Heise), stimmlich ist sie ein dramatischer Typ, der eine Lisa gut anstehen würde. Auch die Tatjana, an die das Lied „He loved me so“ erinnert, würde in ihr Repertoire passen. Das Lied, welches dem Programm den Titel gab, ist der Mezzosopranistin anvertraut, die es gemessen und auf Linie bedacht vorträgt. Auch „Frenzied nights“ profitiert von ihrer kulturvollen Interpretation. Der Schluss, „Again as before alone“, gehört dem imaginären Tschaikowsky, der dem Lied die gebührende Melancholie gibt. Bernd Hoppe

.

.

The Christopher Wheeldon Collection bei Opus Arte. Einen Schuber mit drei Blu-ray Discs veröffentlicht OPUS ARTE, welche einen Einblick in das Schaffen des britischen Choreografen Christopher Wheeldon, Artistic Associate des Royal Ballet, ermöglichen (OABD73198D). Drei seiner bekanntesten Ballette werden vorgestellt, deren ältestes (und bekanntestes) Alice´s Adventures in Wonderland von 2011 ist. Seit seiner umjubelten Uraufführung wird es weltweit gespielt, auch das Bayerische Staatsballett München hat die Choreografie in seinem Repertoire. Hier ist eine Aufzeichnung aus dem Jahre 2017 zu sehen, die viele Principals der Londoner Compagnie vereint, angeführt von der bezaubernden Lauren Cuthbertson in der Titelrolle und Federico Bonelli als ihrem Freund Jack und später verwandeltem Herzbuben. Eine Glanzrolle in diesem Stück ist die exzentrische Herzkönigin, der Laura Morera einen gebührend extravaganten Umriss gibt. Auch die Doppelrolle des Zauberers und verrückten Hutmachers ist ein Fest für einen Tänzer von Ausnahmeformat – einfach wie geschaffen für den unvergleichlichen Steven McRae. Neben der tänzerischen Pracht sorgt auch die phantasievolle Ausstattung von Bob Crowley für optische Freuden und nicht zuletzt trägt Joby Talbots schwungvolle Musik zum stimmigen Gesamteindruck bei.

Ähnlich erfolgreich ist das im April 2014 herausgekommene Shakespeare-Ballett The Winter´s Tale, das hier in einer Aufzeichnung aus der Uraufführungsserie zu sehen ist. Wieder waren Wheeldons regelmäßige Mitarbeiter – der Komponist Joby Talbot und der Designer Bob Crowley – mit am Werk. Erzählt wird die Geschichte des eifersüchtigen Königs Leontes (Edward Watson in psychopathischer Intensität bis zum Wahnsinn), der seine schwangere Gattin Hermione (Lauren Cuthbertson mit viel Liebreiz und tiefer Empfindung) des Ehebruchs mit seinem Freund Polixenes (Federico Bonelli mit sinnlicher Aura) bezichtigt. 17 Jahre später spielt der 2. Akt in Böhmen, wohin die Tochter des Paares Perdida (Sarah Lamb von bezaubernder Anmut) mit ihrem Geliebten Florizel (Steven McRae mit hinreißender Vitalität und starker Ausstrahlung) fliehen konnte. Zurück nach Sizilien führt der 3. Akt, welcher die Versöhnung von Leontes und Hermione schildert. Zum Erfolg der Produktion, die inzwischen auch beim Hamburg Ballett gezeigt wurde, tragen auch das Orchestra of the Royal Opera House und der Dirigent David Briskin bei.

Ähnlich erfolgreich ist das im April 2014 herausgekommene Shakespeare-Ballett The Winter´s Tale, das hier in einer Aufzeichnung aus der Uraufführungsserie zu sehen ist. Wieder waren Wheeldons regelmäßige Mitarbeiter – der Komponist Joby Talbot und der Designer Bob Crowley – mit am Werk. Erzählt wird die Geschichte des eifersüchtigen Königs Leontes (Edward Watson in psychopathischer Intensität bis zum Wahnsinn), der seine schwangere Gattin Hermione (Lauren Cuthbertson mit viel Liebreiz und tiefer Empfindung) des Ehebruchs mit seinem Freund Polixenes (Federico Bonelli mit sinnlicher Aura) bezichtigt. 17 Jahre später spielt der 2. Akt in Böhmen, wohin die Tochter des Paares Perdida (Sarah Lamb von bezaubernder Anmut) mit ihrem Geliebten Florizel (Steven McRae mit hinreißender Vitalität und starker Ausstrahlung) fliehen konnte. Zurück nach Sizilien führt der 3. Akt, welcher die Versöhnung von Leontes und Hermione schildert. Zum Erfolg der Produktion, die inzwischen auch beim Hamburg Ballett gezeigt wurde, tragen auch das Orchestra of the Royal Opera House und der Dirigent David Briskin bei.

Das dritte (und aktuellste) Ballett trägt den Titel Like Water for Chocolate und ist eine Koproduktion mit dem American Ballet Theatre. Sie wurde im Juni 2022 im Royal Opera House London uraufgeführt, wovon auch der DVD-Mitschnitt stammt. Wieder ist das Trio Christopher Wheeldon (Choreografie), Joby Talbot (Musik) und Bob Crowley (Ausstattung) künstlerisch verantwortlich. Das Ballett wurde durch den mexikanischen Roman „Bittersüße Schokolade“ von Laura Esquivel inspiriert – eine Familiensaga von magischem Realismus in Mexiko um 1910. Die zentrale Figur ist Tita, verliebt in den Nachbarn Pedro, den sie jedoch nicht heiraten darf gemäß einer Familientradition, sich um die alte Mutter, Mama Elena, sorgen zu müssen. Statt ihrer ist Pedro die Hand Ihrer Schwester Rosaura versprochen. Dieser hofft, durch die Heirat näher bei seiner einzigen Liebe Tita zu sein. Ein Jahr ist vergangen und Rosaura hat Probleme, ihr neu geborenes Baby zu stillen. Wie durch ein Wunder kann Tita dieses Amt übernehmen, was Pedros Liebe zu ihr noch verstärkt. Ein nächtliches Treffen mit Tita wird gestört von Elena und Rosaura – Pedro muss mit seiner Frau und dem Baby die Farm verlassen. Die Magd Chenca übermittelt die Nachricht vom Tod des Kindes, Tita beschuldigt ihre Mutter als die Verursacherin des Unglücks. Ihren emotionalen Kollaps will Doktor John Brown in seinem Haus in Texas heilen. Er liebt Tita und will sie heiraten. Sie willigt ein trotz ihrer fehlenden Gefühle für diesen Mann, bei dem sie sich aber Frieden und Sicherheit verspricht. Die inzwischen verstorbene Mutter wird aufgebahrt, unter den Trauernden sind Pedro und Rosaura mit ihrer neuen Tochter Esperanza. In einer Kassette entdeckt Rosaura ein Tagebuch ihrer Mutter, welches ihre Liebe zu einem Mann namens José enthüllt, doch bestimmten die Eltern eine Heirat mit Juan de la Garza, Titas Vater. Die Liebenden wollten fliehen, doch Juan wird von Elenas Brüdern getötet. Dr. John gibt seine Verlobung mit Tita bekannt, aber Pedro erklärt ihr seine unverbrüchliche Liebe. Beider leidenschaftliche Verbindung endet in einer schrecklichen Vision – dem Erscheinen von Elenas Geist. Tita offenbart Dr. John ihre anhaltende Liebe zu Pedro und gibt ihm den Ring zurück.

Rosauras gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich immer mehr, verursacht durch ihre Eifersucht. Ihre Tochter Esperanza, die mit Johns Sohn Alex scherzt, ruft sie gebieterisch zu sich und wiederholt damit das Verhalten ihrer Mutter. Bald hält Pedro seine tote Frau im Arm. 20 Jahre wird eine weitere Hochzeit gefeiert – die von Esperanza und Alex. Endlich sind die Familien in Liebe vereint.

Für diese vielschichtige Saga erdachte Christopher Wheeldon eine facettenreiche Tanzsprache, die ihre starke Wirkung ebenso aus den intimen Momenten der Protagonisten bezieht wie aus mitreißenden Gruppenszenen. Tita und Pedro tanzen am Ende einen neoklassischen Pas de deux von ekstatischer Hingabe als apotheotisches Bekenntnis zur Macht der Liebe.

Führende Solisten der Compagnie verzeichnet die Besetzungsliste. An ihrer Spitze zwei Principals: Francesca Hayward als Tita und Marcelino Sambé als Pedro. Die in Kenia geborene Britin und der Portugiese sind längst das neue Traumpaar in London. Beider Tanzduos sind aufgeladen von überschäumendem Temperament und erotischer Leidenschaft. Sambé ist ein Ausbund an Vitalität und jugendlichem Übermut, hinreißend in den fulminanten Sprüngen und virtuosen Hebefiguren. Hayward ist bezaubernd und anmutig, aber sie vermag auch den. Schmerz und die Trauer zu vermitteln, beginnend bei Pedros Hochzeit mit Rosaura, später beim Tod der Mutter und beim leidenschaftlichen Wiedersehen mit Pedro.

Laura Morera ist faszinierend als strenge, hartherzige Mama Elena – fanatisch, unnachgiebig und grausam. Rasant und hocherotisch ist sie in einer Rückblende mit ihrem Geliebten José (Joseph Sissens von animalischer Sinnlichkeit), grotesk und fast eine Nachfolgerin der Herzkönigin als ihre eigene Geistererscheinung. Matthew Ball als fürsorglicher und großherzig liebender Dr John Brown ist ein Sympathieträger. Wheeldon hat für ihn und Tita zu Beginn des 2. Aktes ein inniges Duett erdacht, das beider Gefühle anschaulich schildert.

Bob Crowleys Ausstattung ist inspiriert von mexikanischer Kunst und Folklore, besitzt Strenge und Abstraktion, aber auch Naivität. Joby Talbots Musik lässt gleichfalls die Einflüsse mexikanischer Musiktradition hören, ist sehr rhythmisch betont und mit viel Schlagwerk instrumentiert. Am Ende rauscht sie hymnisch auf und bezieht auch noch die Gesangssolistin Sian Griffith ein. Das Orchestra of the Royal Opera House spielt unter Leitung der Dirigentin Alondra de la Parra mit südländischem Schwung und Temperament. Bernd Hoppe

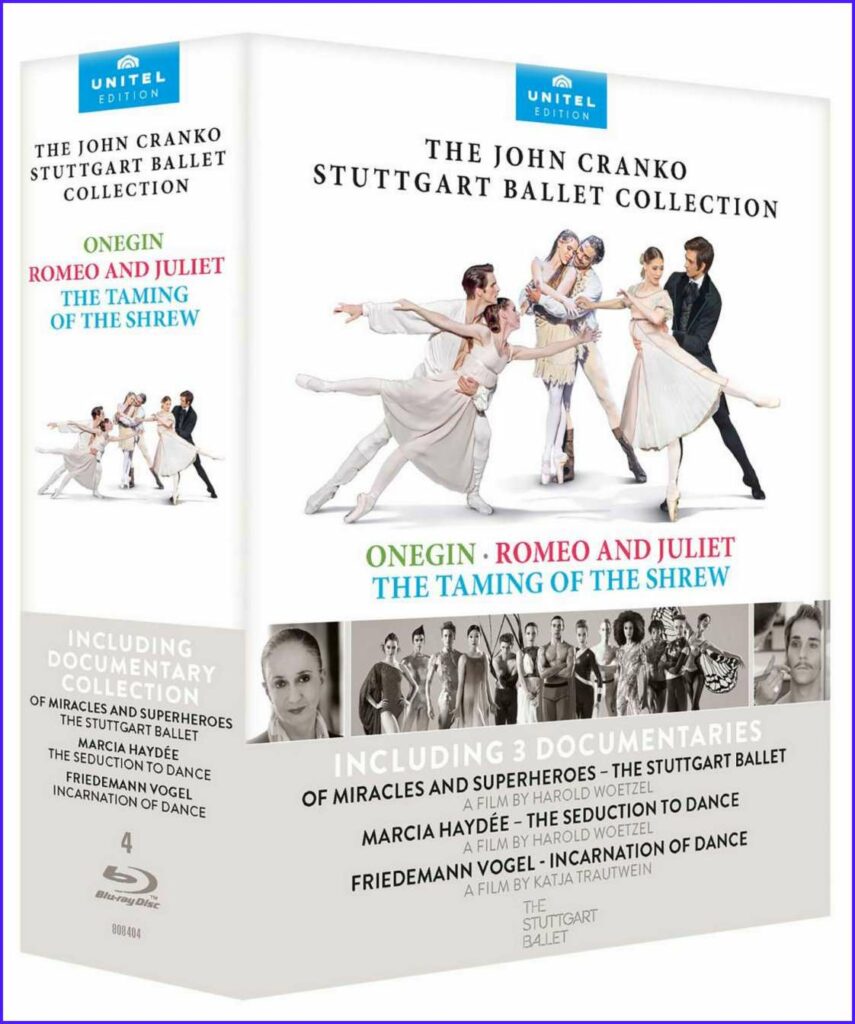

Bei UNITEL: Stuttgarter Schatztruhe: Drei John-Cranko-Klassiker vereint der Schuber The John Cranko Stuttgart Ballet Collection bei UNITEL (808308, 8 DVDs). Es sind seine Hauptwerke Romeo and Juliet, Onegin und The Taming of the Screw, die auf diesen Seiten schon besprochen wurden. Bei allen Produktionen wirken die aktuellen Stuttgarter Stars Alicia Amatriain, Elisa Badenes, Friedemann Vogel, David Moore und Jason Reilly mit.

Den Wert der Neuveröffentlichung machen die letzten beiden DVDs aus, welche als Documentaries drei Filme bieten, die sich dem Phänomen der Stuttgarter Compagnie sowie deren Stars Marcia Haydée und Friedemann Vogel widmen. Harold Woetzels Film von 2016 ist betitelt Of Miracles and Superheroes – The Stuttgart Ballet und umreißt das Phänomen vom „Stuttgarter Ballettwunder“, als das die Compagnie nach einem Gastspiel an der Metropolitan Opera von der New Yorker Presse betitelt wurde. Entstanden im Auftrag des SWR Fernsehens anlässlich des 55. Jahrestages der Gründung des Ballettensembles, vermitteln diese 90 Minuten einen faszinierenden Einblick in die spezielle Atmosphäre einer solchen Compagnie.

Ganz zeitgenössisch beginnt der Streifen mit einer Uraufführung: Salome auf Musik von John Adams und in der Choreografie von Demis Volpi, der beim Hamburger Ballett im nächsten John Neumeier ablösen wird. Stuttgarts erste Garde mit Alicia Amatriain, Elisa Badenes, David Moore und Roman Novitzky ist angetreten, um dem neuen Werk zum Erfolg zu verhelfen. Danach geht der Blick zurück zu John Cranko, der zwölf Jahre – bis zu seinem frühen tragischen Tod 1973 – das Ballett geleitet und es zur Weltspitze geführt hat. Marcia Haydée, die als Crankos Muse viele seiner Rollern kreierte und von 1976 bis 1996 die Compagnie leitete, sowie Reid Anderson, Tänzer, Crankos Weggefährte und dann Nachfolger der Haydée, berichten anschaulich über die Arbeitsweise und das Wesen des Choreografen, sprechen vom „Cranko-Geist“, der noch immer in diesem Hause herrscht, was auch Tamas Detrich bestätigt, der nun das Ensemble anführt. Natürlich kommen auch die Tänzerlegenden, Richard Cragun, Birgit Keil und Vladimir Klos zu Wort, bis hin zum derzeitigen Ersten Solisten Friedemann Vogel. Szenen aus mehreren Werken, ob von Proben oder Aufführungen, zeugen von der Repertoire-Vielfalt der Compagnie – so von Maurice Béjart, Hans van Manen, Jiri Kylian, Glen Tetley, William Forsythe, John Neumeier, kontrastiert von den Cranko-Klassikern. Erinnert wird an den Generalintendanten des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart, Walter Erich Schäfer, der die Ballettsparte an seinem Haus stets unterstützte und zu Cranko ein freundschaftliches Verhältnis unterhielt. Besonders gewürdigt wird Georgette Tsinguirides, die 1945 Mitglied des Ensembles wurde und diesem über 70 Jahre angehörte, zuerst als Tänzerin, dann als Ballettmeisterin und Choreologin. 2017 ging sie in den Ruhestand und konnte inzwischen ihren 95. Geburtstag feiern. Sie ist die Grande Dame unter den vielen Stuttgarter Legenden.

Ganz zeitgenössisch beginnt der Streifen mit einer Uraufführung: Salome auf Musik von John Adams und in der Choreografie von Demis Volpi, der beim Hamburger Ballett im nächsten John Neumeier ablösen wird. Stuttgarts erste Garde mit Alicia Amatriain, Elisa Badenes, David Moore und Roman Novitzky ist angetreten, um dem neuen Werk zum Erfolg zu verhelfen. Danach geht der Blick zurück zu John Cranko, der zwölf Jahre – bis zu seinem frühen tragischen Tod 1973 – das Ballett geleitet und es zur Weltspitze geführt hat. Marcia Haydée, die als Crankos Muse viele seiner Rollern kreierte und von 1976 bis 1996 die Compagnie leitete, sowie Reid Anderson, Tänzer, Crankos Weggefährte und dann Nachfolger der Haydée, berichten anschaulich über die Arbeitsweise und das Wesen des Choreografen, sprechen vom „Cranko-Geist“, der noch immer in diesem Hause herrscht, was auch Tamas Detrich bestätigt, der nun das Ensemble anführt. Natürlich kommen auch die Tänzerlegenden, Richard Cragun, Birgit Keil und Vladimir Klos zu Wort, bis hin zum derzeitigen Ersten Solisten Friedemann Vogel. Szenen aus mehreren Werken, ob von Proben oder Aufführungen, zeugen von der Repertoire-Vielfalt der Compagnie – so von Maurice Béjart, Hans van Manen, Jiri Kylian, Glen Tetley, William Forsythe, John Neumeier, kontrastiert von den Cranko-Klassikern. Erinnert wird an den Generalintendanten des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart, Walter Erich Schäfer, der die Ballettsparte an seinem Haus stets unterstützte und zu Cranko ein freundschaftliches Verhältnis unterhielt. Besonders gewürdigt wird Georgette Tsinguirides, die 1945 Mitglied des Ensembles wurde und diesem über 70 Jahre angehörte, zuerst als Tänzerin, dann als Ballettmeisterin und Choreologin. 2017 ging sie in den Ruhestand und konnte inzwischen ihren 95. Geburtstag feiern. Sie ist die Grande Dame unter den vielen Stuttgarter Legenden.

.

Dankenswerterweise hat sich

Dankenswerterweise hat sich

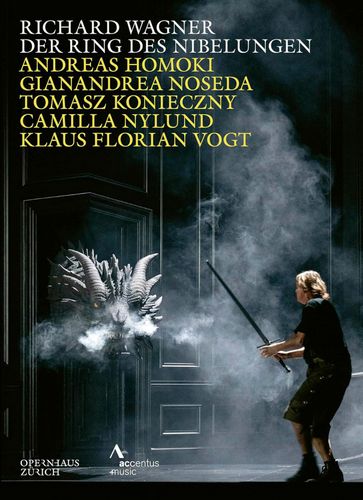

Elegant und gediegen ist alles in diesem Ring, der damit kokettieren kann, dass er „in der Nähe von Wagners ehemaligem Wohnsitz in Zürich, wo ein Großteil des Rings komponiert wurde“ und zwischen Frühjahr 2022 und Spätherbst 2023 entstanden ist. Bereits bei Woglinde, Wellgunde und Floßhilde, die in weiten weißen Walleanzügen eine Pyjama-Party feiern und dabei in der großbürgerlichen Gründerzeitvilla von einem in den anderen der elegant weißen, hohen, klassizistisch anmutenden Räume mit ihren markanten Tür- und Fensterausschnitten tollen, wo jede der Rheintöchter ihr eigenes Bett hat, an dem sie den Eindringling Alberich reizt. Angeführt von

Elegant und gediegen ist alles in diesem Ring, der damit kokettieren kann, dass er „in der Nähe von Wagners ehemaligem Wohnsitz in Zürich, wo ein Großteil des Rings komponiert wurde“ und zwischen Frühjahr 2022 und Spätherbst 2023 entstanden ist. Bereits bei Woglinde, Wellgunde und Floßhilde, die in weiten weißen Walleanzügen eine Pyjama-Party feiern und dabei in der großbürgerlichen Gründerzeitvilla von einem in den anderen der elegant weißen, hohen, klassizistisch anmutenden Räume mit ihren markanten Tür- und Fensterausschnitten tollen, wo jede der Rheintöchter ihr eigenes Bett hat, an dem sie den Eindringling Alberich reizt. Angeführt von  So unaufdringlich, gewitzt und im Detail auch pointiert wie Homoki die Gesellschaftskomödie einfädelt, so theatralisch zupackend und akzentuiert liefert Noseda seinen musikalischen Kommentar. Das funktioniert im kurzweiligen und handlungsreichen Vorabend ausgezeichnet. Schwarze Blende. Schon befinden wir uns in weiteren Räumen dieses an unzähligen Zimmern so reichen Palastes, in denen Mime von Alberich traktiert wird und die Götter Alberich überwältigen, wobei ein großer Schrank als Alberichs Zauberkästchen dient. Zurück von ihrer Mission lassen Wotan und Loge das den Zwergen abgetrotzte Gold in einem separaten Raum anhäufen. Homoki nutzt den Wechsel von einem Raum in den anderen souverän für kleine Umbauten oder Unterredungen im kleinen Kreis. Das führt auch zu einem durchaus spannenden Höhepunkt, als Wotan durch die Raumfluchten irrt und auf Erda (

So unaufdringlich, gewitzt und im Detail auch pointiert wie Homoki die Gesellschaftskomödie einfädelt, so theatralisch zupackend und akzentuiert liefert Noseda seinen musikalischen Kommentar. Das funktioniert im kurzweiligen und handlungsreichen Vorabend ausgezeichnet. Schwarze Blende. Schon befinden wir uns in weiteren Räumen dieses an unzähligen Zimmern so reichen Palastes, in denen Mime von Alberich traktiert wird und die Götter Alberich überwältigen, wobei ein großer Schrank als Alberichs Zauberkästchen dient. Zurück von ihrer Mission lassen Wotan und Loge das den Zwergen abgetrotzte Gold in einem separaten Raum anhäufen. Homoki nutzt den Wechsel von einem Raum in den anderen souverän für kleine Umbauten oder Unterredungen im kleinen Kreis. Das führt auch zu einem durchaus spannenden Höhepunkt, als Wotan durch die Raumfluchten irrt und auf Erda ( Noseda gelingt mit dem Orchester der Zürcher Oper ein Ring, dessen Intensität sich bis zur

Noseda gelingt mit dem Orchester der Zürcher Oper ein Ring, dessen Intensität sich bis zur  In der

In der

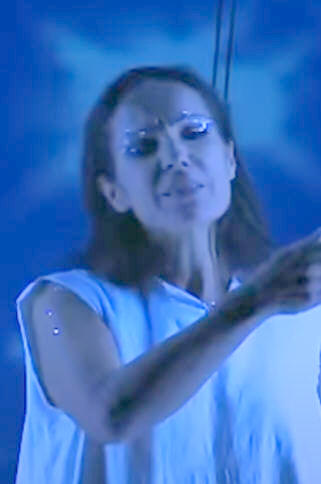

Die Berlin-Premiere von „Cassandra“ liegt hinter Ihnen, und die Kritiken waren durchweg begeistert. Wie war die Rückkehr zu dieser Rolle – emotional, stimmlich und künstlerisch – auf einer neuen Bühne?

Die Berlin-Premiere von „Cassandra“ liegt hinter Ihnen, und die Kritiken waren durchweg begeistert. Wie war die Rückkehr zu dieser Rolle – emotional, stimmlich und künstlerisch – auf einer neuen Bühne?  Die Oper behandelt aktuelle und komplexe Themen: Klimakrise, Mythos, Wahrheit und Verleugnung. Wie hat das Berliner Publikum im Vergleich zu Brüssel reagiert? Gab es Überraschungen?

Die Oper behandelt aktuelle und komplexe Themen: Klimakrise, Mythos, Wahrheit und Verleugnung. Wie hat das Berliner Publikum im Vergleich zu Brüssel reagiert? Gab es Überraschungen?  Sie bewegen sich mühelos zwischen Barock, Romantik und zeitgenössischer Oper. Wie halten Sie Ihre Stimme flexibel – und gibt es ein Genre, in dem Sie sich besonders zuhause fühlen?

Sie bewegen sich mühelos zwischen Barock, Romantik und zeitgenössischer Oper. Wie halten Sie Ihre Stimme flexibel – und gibt es ein Genre, in dem Sie sich besonders zuhause fühlen?

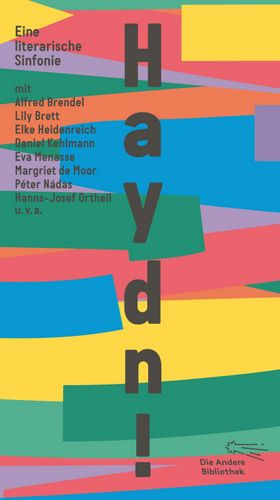

Gern hätte Haydn von

Gern hätte Haydn von

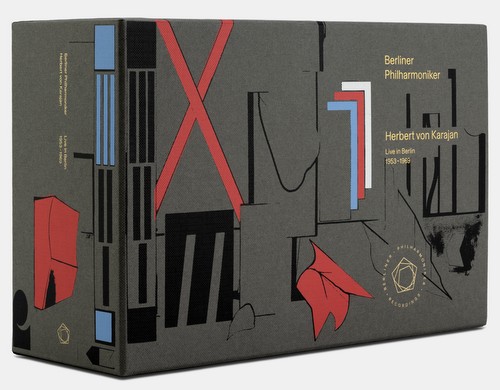

Es dauerte eine Weile, bis sich das Eigenlabel der Philharmoniker auf

Es dauerte eine Weile, bis sich das Eigenlabel der Philharmoniker auf