.

Im vergangenen Jahr, 2023, wäre die Chance gewesen, den weitgehend unbekannten Camille Erlanger neu zu entdecken. Das Wexford Festival, das sich gerne der großen Unbekannten annimmt, hatte Erlangers im Dezember 1911 in Rouen uraufgeführte L’aube rouge wiederbelebt. Keine Morgendämmerung. Kein Nachhall. Guillaume Tourniaire, der die irische Festspielentdeckung dirigiert hatte, erlahmte in seinem Enthusiasmus dennoch nicht und versammelte bereits am 12. Dezember 2023 in der Genfer Victoria Hall Orchestre et Choeur de la Haute École de Musique de Genève und zwei Dutzend Sänger, um Erlangers letzte zu Lebzeiten uraufgeführte Oper La Sorcière auf drei CDs zu bannen.

Das Ergebnis liegt nun in aufwendiger Taschenbuch-Ausgabe mit den CDs in der vorderen und hinteren Innenseite (B Records 3 CD LBM068) und in luxuriöser Gestaltung, aber schwer lesbarer Schrift vor. Das Schauspiel von Victorien Sardou, auf dessen Dramen u.a. Fedora und Tosca basieren, wurde von Erlangers Sohn André in ein Libretto verwandelt. Wie nicht anders zu erwarten bietet die Vorlage glutvolles Theater. Die Titelrolle der von Sarah Bernhardt 1903 kreierten Zauberin Zoraya ist reinster Virtuosinnenglimmer. Eine exotische Zauberin, Verführerin, Heilerin, die bereit ist, sich zu opfern, um den Geliebten zu retten. Erlangers Oper wurde am 18.12. 1912 an der Opéra-Comique uraufgeführt, Marthe Chenal, die als schönste Frau von Paris galt und in den Kriegsjahren bald als Interpretin der „Marseillaise“ berühmt wurde, sang die Titelrolle.

Camille Erlanger/Wikipedia

Das Libretto führt in das Toledo des Jahres 1507 mitten in die Konflikte zwischen Christen und Muslimen, wo die Inquisition verbotene interkonfessionelle Beziehungen mit dem Tod bestrafte. Kalem, „ein Moor“, wurde wegen der Verführung einer Christin gesteinigt. Sein Körper wurde gestohlen. Man bezichtigt die Zauberin Zoraya der Tat. Don Enrique, dem Anführer der städtischen Bogenschützen, gesteht sie die Tat, da sie Liebende unabhängig ihres Glaubens schützen wolle. Don Enrique muss sie dem Großinquisitor übergeben. Sie verlieben sich in einander. Beider Verliebtsein steigert sich zu großer Leidenschaft. Enrique ahnt, dass er überwacht wird. Inzwischen vertraut sich Fatoum Zoraya an. Sie ist eine Muslimin, die zum Christentum konvertierte, um ein ihr von seiner sterbenden Mutter übergebenes Mädchen, Joana, großzuziehen. Es ist die Tochter des Gouverneurs Padilla, „der Kämpfer gegen die Mooren“, wobei in diesem Zusammenhang die Muslime gemeint sind. Fatoum bittet Zoraya um Hilfe, da Joana, die an diesem Tag heiraten soll, immer wieder in seltsame Zustände verfalle. Zoraya versetzt die junge Frau in einen Schlaf. Sie erfährt, dass Joana Enrique heiraten solle. Enrique erklärt Zoraya, dass diese Heirat bereits arrangiert wurde, als sie noch Kinder waren. Er und Zoraya beschließen zu fliehen, werden aber von Spionen der Inquisition überrascht. Enrique tötet einen der Verfolger. Gouverneur Padilla und Großinquisitor Ximénés sind entsetzt über den Verrat von Enrique, wollen ihn aber als Anführer der Bogenschützen schonen. Zoraya, die von zwei gedungenen Frauen als Hexe beschuldigt wird, und Enrique werden gegeneinander ausgespielt. Zoraya wird zum Tode verurteilt. Vor der Vollstreckung erfährt Enrique, dass sie alle Schuld auf sich genommen hat. Padilla hält die Hinrichtung auf, als er verkündet, dass seine Tochter von der Zauberin in einen todesähnlichen Schlaf versetzt wurde. Joana wird herbeigeführt, Zoraya weckt sie auf. Vergebens versuchen Padilla und Enrique, Zoraya in Sicherheit zu bringen. Zoraya und Enrique sterben gemeinsam durch einen Kuss Zorayas, die eine mit vergifteten Wachs betriebene Nuss an ihre Lippen führte, „Un dernier baiser“.

Das und manches mehr breitet sich über vier Akte und fünf Bilder als großes geschichtliches Panorama aus, dessen Fülle mich an La Gioconda erinnert, zieht aber in Erlangers duftig feiner Musik als gleichförmiger Strom vorbei, in dem maurische, iberisch-kastilische Weisen und Formen wie Barkarole, Siciliana und nächtliche Gesänge von Straßenmusikern eingewoben sind und immer wieder die aus der Ferne tönenden Glocken von Toledo für die couleur locale sorgen. Instrumentale Finessen der Geigen wie anderer Instrumente bilden eine leitmotivische Struktur, impressionistische Stimmungen, wie die Debussy-Zitate zu Beginn des zweiten Aktes, fangen die nächtliche Atmosphäre, Mondschein oder Morgenstimmungen mit einem Hauch von 1001 Nacht ein.

Das und manches mehr breitet sich über vier Akte und fünf Bilder als großes geschichtliches Panorama aus, dessen Fülle mich an La Gioconda erinnert, zieht aber in Erlangers duftig feiner Musik als gleichförmiger Strom vorbei, in dem maurische, iberisch-kastilische Weisen und Formen wie Barkarole, Siciliana und nächtliche Gesänge von Straßenmusikern eingewoben sind und immer wieder die aus der Ferne tönenden Glocken von Toledo für die couleur locale sorgen. Instrumentale Finessen der Geigen wie anderer Instrumente bilden eine leitmotivische Struktur, impressionistische Stimmungen, wie die Debussy-Zitate zu Beginn des zweiten Aktes, fangen die nächtliche Atmosphäre, Mondschein oder Morgenstimmungen mit einem Hauch von 1001 Nacht ein.

Die Leitmotive nennt Erlanger übrigens Sujets musicaux und erklärte, „für jede Figur möchte ich besonders ihre einzigartige Bedeutung, ihre Mentalität und sogar ihre Physis herausarbeiten, um ihnen eine ausdrucksstarke musikalische Persönlichkeit zu verleihen, und zwar so, dass alles, was sie umgibt, mit einem Wort, die Atmosphäre, diese Persönlichkeit, die sich darin entwickelt, auf echte und natürliche Weise umrahmt.“

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Konzert 2023 in Genf/ Andrea Soare in der Titelrolle und der Dirigent Guillaume Tourniare/Foto Carole Parodi/B-Records

Es ist die Musik eines Könners, der mit Farben und Orchesterklängen zaubert. Es fehlt jedoch jede Dramatik, jede theatralisch zupackende Pranke, wie wir sie von einer Sardou-Vertonungen erwarten würden. Nur kurz wird es zu Beginn des vierten Aktes im Orchester heftig. Melodische Ausbrüche und lyrische Leidenschaften und Steigerungen sucht man vergebens. Zu dramatischen Ballungen kommt es erst in den letzten Minuten der Oper. Kein Wunder, dass die zitierten Uraufführungskritiken eher verwirren als klären. Im stimmungsvollen zweiten Akt fällt als Zoraya, der quasi der gesamte zweite Akt gehört, Andrea Soare auf, die einen gepflegten und angenehmen, warmen Sopran mit schönen Mezzofarben ins Spiel bringt. Tenor Jean-François Borras ist der Sänger mit der vermutlich reichsten Erfahrung. Sein Don Enrique klingt matt, vielleicht ein wenig müde, zeigt Leidenschaft und Begehren nur verhalten. Alexandre Duhamel singt den Gouverneur Padilla mit ausgesprochen schön klingendem Bariton, der Bariton Lionel Lhote wirkt als Inquisitor Ximénés zu freundlich, aber das liegt sicher an Erlanger, Léa Fusaro fällt als Fatoum auf. Viele weitere Sänger treten in kleinen Partien auf, die nicht in Erinnerung bleiben (Alexandre Duhamel, Marie-Eve Munger, Sofie Garcia, Servane Brochard et al.).

Guillaume Tourniaire war mir erstmals in Prag aufgefallen, wo er Hélène von Saint-Saëns dirigierte als handele es sich um feinste französische Opernware. Auch diesmal kann man ihn nur ob seines unermüdlichen Elans bewundern, mit der er die 160 Minuten gliedert und formt und die Sorcière zu kurzem Leben wiedererweckt.

.

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Konzert 2023 in Genf/ Foto Carole Parodi/B-Records

Camille Erlanger (1863-1919) schrieb rund ein Dutzend Opern, darunter den Fünfakter Le fils de l’étoile (1904), der an der Grand Opéra uraufgeführt wurde und einen gewissen Erfolg erzielt, sowie der an der Opéra-Comique uraufgeführte und bis in die 1930er Jahre gezeigte Le Juif polonais (1900) nach einer Vorlage des elsässisch-lothringischen Autorenduos Erckmann-Chatrian; es war der zu seiner Zeit dauerhafteste Erfolg, den sich Mahler auch für Wien sicherte, wo er allerdings ein Misserfolg war. Erlanger wurde in Paris geboren, der Vater stammte aus dem Elsass. Die Eltern waren Juden und betrieben ein Modistengeschäft, der junge Camille wirkte als Chorknabe in der Synagoge der Rue des Tournelles in der Nähe der Place des Voges. Er studierte ab 1881 am Konservatorium bei Léo Delibes, gewann 1888 den Rom-Preis mit der Kantate Veléda, worauf mehrere Opernuraufführungen folgten, darunter auch Hannele Mattern nach Gerhart Hauptmann, deren Uraufführung durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs unmöglich gemacht und erst 1950 in Straßburg nachgeholt wurde. Zudem entstanden Lieder, Klavierstücke und eine Filmmusik. Erlanger starb im April 1919 in Paris und geriet in Vergessenheit. Wie Alfred Bruneau, Xavier Leroux, Georges Hüe, Henry Février wird Erlanger der Kunstperiode zwischen fin-de-siècle und Erstem Weltkrieg zugerechnet, als sich die französische Oper in Strömungen wie Naturalismus unter dem Einfluss von Émile Zola, Wagnerisme und Symbolismus aufsplitterte. Rolf Fath (30. 11. 24)

.

.

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Szenenfoto der Uraufführung an der Opéra-Comique/BNF Gallica

Dazu schreibt der eminente Schweizer Musikwissenschaftler und Champion für Camille Erlanger und seine Zeit, Jacques Tchamkerten, im Beiheft zur neuen Aufnahme bei B Records: Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es in der französischen Oper drei Hauptrichtungen: Naturalismus, Regionalismus und Wagnersches symbolistisches oder legendäres Drama. Diese drei Kategorien schlossen sich keineswegs gegenseitig aus, wie Alfred Bruneaus naturalistische Dramen zeigen, deren Libretti von Emile Zola geschrieben wurden und stark symbolisch aufgeladen waren.

Die Komponisten, die zur letzteren Gruppe gehören, zeigen oft einen Eklektizismus, der sich sowohl in ihren Inspirationsquellen als auch in ihrem eigenen Stil widerspiegelt. Fast alle diese Musiker hatten den Prix de Rome erhalten, doch keines ihrer Werke hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, obwohl sie alle Feinheiten des Schreibens für das Theater beherrschten und dramatische Musikformen den größten Teil ihres Repertoires ausmachten. Zu ihnen gehören Alfred Bruneau, Xavier Leroux, Georges Hue, Henry Fevrier und Camille Erlanger.

Erlangers Leben und Karriere sind von Geheimnissen umhüllt. Nur ein kleiner Teil seiner Archive und Manuskripte wird in Bibliotheken aufbewahrt, und es gibt kein vollständiges Werkverzeichnis. 1902 heiratete er Irene Hillel-Manoach, eine Verwandte der Familie Camondo und Autorin von Voyage

en kaleidoscope, einem esoterischen Roman, der das Interesse der Surrealisten weckte. Sie schrieb auch die Drehbücher für mehrere Filme von Germaine Dulac.

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Szenenfoto der Uraufführung an der Opéra-Comique/BNF Gallica

Der Nachname Erlanger wird von vielen jüdischen Familien deutscher und elsässischer Herkunft getragen. Mehrere nicht miteinander verwandte Musiker tragen ihn: die Komponisten Jules Erlanger, Gustav Erlanger und vor allem Frédéric d’Erlanger, der mehrere Opern schrieb. Erwähnenswert ist auch Frédéric d’Erlangers Bruder Rodolphe, ein Musikethnologe, der eine monumentale Studie über arabische Musik verfasste.

Auf den ersten Blick deutete nichts auf eine künstlerische Laufbahn von Camille Erlanger hin, dessen Eltern einfache Ladenbesitzer waren. Der am 24. Mai 1863 in Paris geborene Junge zeigte jedoch eine offensichtliche Begabung für Musik. 1881 trat er in das Conservatoire ein, wo er in die Kompositionsklasse von Léo Delibes aufgenommen wurde. 1888 gewann er vor Paul Dukas den Premier Grand Prix de Rome. Sein erstes großes Werk, die lyrische Legende Saint-Julien l’hospitalier, machte bei seiner Uraufführung im Jahr 1895 dank seines Umfangs und seiner harmonischen Kühnheit großen Eindruck. Obwohl sich Camille Erlanger hauptsächlich als Opernkomponist etablierte, umfasst sein Werkverzeichnis dennoch zahlreiche Melodien, einige Klavier- und symphonische Werke sowie eine Partitur für La Supreme Epopee, einen Film von Henri Desfontaines, der 1919 vom Service Cinématographique des Armées produziert wurde.

Erlangers Stil zeichnet sich durch eine Vorliebe für orchestrale Opulenz, zahlreiche treibende Motive und eine dichte Schreibweise aus. Seine harmonische Sprache scheut nicht vor überraschenden Kühnheiten zurück, die kurzzeitig an die Grenzen der Tonalität führen können. Als herausragender Orchestrator besitzt er eine offensichtliche Begabung für orchestrale Farben und weiß, wie man mit nur wenigen Takten eine eindrucksvolle Szene schafft.

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Szenenfoto der Uraufführung an der Opéra-Comique/BNF Gallica

Stark beeinflusst von Wagners Konzeption des Musikdramas, strukturierte er seine Partituren in ein dichtes Netz von Leitmotiven, die er „Musikalische Themen“ nennt, wie er selbst erklärt: „Diese musikalischen Themen entwickle, verflechte und verschmelze ich so, dass sie die verschiedenen Gemütszustände meiner Figuren darstellen, […] damit ein aufmerksamer Zuhörer durch sie alle Gefühlskonflikte in den verschiedenen dramatischen Situationen wahrnehmen kann […]. Lassen Sie mich das erklären: Für jede Figur möchte ich insbesondere ihre einzigartige Bedeutung, ihre Mentalität und sogar ihre Physis herausarbeiten, um ihnen eine ausdrucksstarke musikalische Persönlichkeit zu verleihen, und zwar so, dass alles, was sie umgibt, mit einem Wort, die Atmosphäre, diese Persönlichkeit, die sich in ihr entwickelt, auf echte und natürliche Weise umrahmt.“

Kermaria, Camille Erlangers erste Oper, ist eine Mischung aus Fantastischem und Legendenhaftem in einer bretonischen Umgebung. Das 1897 uraufgeführte Werk war ein mäßiger Erfolg.

Besser erging es dem Komponisten mit Le Juif polonais (Der polnische Jude), das auf dem Roman von Erckmann-Chatrian basiert und ein düsteres Drama über Schuld und Reue ist, das der naturalistischen Ästhetik entspricht, die zu dieser Zeit von Komponisten wie Alfred Bruneau und Gustave Charpentier vertreten wurde. Le Juif Polonais wurde 1900 erfolgreich an der Opera-Comique aufgeführt und bis in die späten 1930er Jahre hinein regelmäßig wiederaufgeführt.

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Marthe Chénal in der Titelpartie auf dem Cover von Le Théâtre/BNF Gallica

Le Fils de 1’Etoile (Der Sohn des Sterns) seinerseits wurde bei seiner Premiere im Jahr 1904 im Palais Gamier aufgeführt. Dieses opulente Drama in fünf Akten verdankt sein Libretto Catulle Mendes und schildert in einem episch-wagnerianischen Fresko den Aufstand der Hebräer, der durch die Entscheidung Kaiser Hadrians, an der Stelle des Tempels von Jerusalem eine Stadt zu errichten, ausgelöst wurde.

Neben Le Fils de l’Etoile schrieb der Komponist das Werk, das sein größter Erfolg bleiben sollte: Aphrodite, deren Libretto von Louis de Grammont Pierre Louys‘ berühmten Roman für die Bühne adaptiert. Die Erotik des Arguments und die Pracht der Inszenierung bei der Premiere an der Opera-Comique im Jahr 1906 waren wichtige Faktoren für den großen Erfolg des Werkes. Aber Erlangers Musik mit ihrem angeborenen Sinn für dramatische Orchesterfarben, ihrer höchst persönlichen Behandlung treibender Motive und dem oft unerwarteten Profil ihrer melodischen Muster war für den Erfolg des Werkes ebenso wichtig, dessen „Hybridcharakter vielleicht mehr über die Anfänge des Modernismus verrät als andere stilistisch homogenere Partituren“, wie der Musikwissenschaftler Leslie Wright zu Recht feststellte. 1909 brachte Erlanger Bacchus in Bordeaux auf die Bühne – ein großes, populäres Spektakel zu Ehren von Wein und Reben. 1911 folgte L’Aube Rouge in Rouen, ein Drama, das in russischen Nihilistenkreisen spielt. Seine nächsten beiden Opern wurden teilweise zur gleichen Zeit produziert: Hannele Mattern und La Sorciere, die letzte seiner Opern, die zu seinen Lebzeiten uraufgeführt wurde.

Bei seinem Tod hinterließ der Komponist zwei unvollendete Werke. Forfaiture, eine seltene Verfilmung, die in eine Oper umgewandelt wurde, wurde 1921 uraufgeführt und schockierte das Publikum mit der leidenschaftlichen Gewalt seines Librettos; sie wurde von den Kritikern einhellig verrissen. Faublas hingegen wurde nie aufgeführt, und die von Paul Bastide fertiggestellte Partitur liegt heute in den Regalen der Bibliothèque nationale de France.

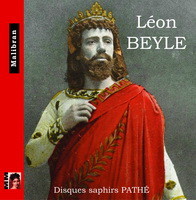

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/der Tenor Léon Beyle sang in der Uraufführung/Malibran Records

1913 hatte Erlanger Hannele Mattern fertiggestellt, basierend auf einem Libretto des gleichnamigen Theaterstücks von Gerhard Hauptmann, das im folgenden Jahr gegeben werden sollte. Die Premiere wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert, und während des Krieges war es undenkbar, ein Werk eines zeitgenössischen deutschen Autors in Paris aufzuführen. Da die Musik von Erlanger, der am 24. April 1919 in Paris starb, nicht zu den ästhetischen Revolutionen der Goldenen Zwanziger passte, geriet sie allmählich in Vergessenheit und Hannele Matterns Chancen auf eine Aufführung schwanden dahin. Dennoch wurde das Werk 1950 in Straßburg gebracht, ohne dass es mehr als höfliche Gleichgültigkeit hervorrief. Es war sicherlich eines der letzten Male, dass eine Oper von Erlanger aufgeführt wurde.

.

La Sorciere wurde zwischen 1909 und 1912 geschrieben. Sie bestätigt die Richtung, die mit Le Juif Polonais und dann L’Aube Rouge eingeschlagen wurde: eine Abkehr von Mythen und Legenden zugunsten eines direkteren, sogar abrupten musikalischen und dramatischen Ausdrucks. Das Libretto wurde von Camilles´ Sohn André nach dem gleichnamigen Theaterstück von Victorien Sardou, einem der berühmtesten Dramatiker der Belle Époque, bearbeitet. Sardou schrieb die Libretti für eine Reihe von Opern von so unterschiedlichen Komponisten wie Offenbach, Saint-Saens und Xavier Leroux. Vor allem schrieb er La Tosca, ein Drama in fünf Akten, aus dem Illica und Giacosa das Libretto für Giacomo Puccinis Oper schrieben. La Sorciere war eines der letzten Stücke Sardous, dessen Titelrolle für Sarah Bernhardt maßgeschneidert war, die bei der Premiere im Jahr 1903 einen großen Erfolg feierte.

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Szenenfoto zum 3. Akt der Uraufführung an der Opéra-Comique/BNF Gallica

Bei der Uraufführung von Erlangers Oper am 18. Dezember 1912 im Théâtre de l’Opéra-Comique sang die Sopranistin Marthe Chenal (1881-1947), die bevorzugte Interpretin des Komponisten, die Titelrolle. Sie beeindruckte durch ihre volle Stimme und Bühnenpräsenz. Sie war es, die am 11. November 1918 in den Farben der Trikolore gehüllt auf den Stufen des Palais Gamier in Anwesenheit von Clemenceau die Marseillaise sang. Dieser scheinbare Akt des Patriotismus hinderte sie nicht daran, Francis Picabias´ Muse zu werden und sich an den Aktivitäten der Dada-Bewegung zu beteiligen.

Obwohl La Sorciere beim Publikum ein großer Erfolg war, waren die Kritiker geteilter Meinung. Die erschreckende Darstellung des Katholizismus und der Inquisition konnte bei einigen Kommentatoren nur negative Reaktionen hervorrufen, wie bei Jean Darnaudat von der rechtsextremen Tageszeitung L’Action Française, der mit widerlichen antisemitischen Untertönen sowohl das Werk als auch den Komponisten angriff.

Camille Erlangers Oper „La Sorciere“/Nelly Marty sang den zweiten Sopran, Joana, in der Uraufführung an der Opéra-Comique/hier ein Publicityfoto aus Le Théâtre/BNF Gallica

Die Kritiker waren sich insbesondere über das Libretto uneinig, das beschuldigt wurde, auf primitiver Psychologie zu basieren und gefährlich in Richtung des italienischen Verismo zu tendieren. Letzterer wurde in Frankreich äußerst schlecht angesehen, wo er als nichts anderes als ein vulgärer Schwindel angesehen wurde, mit simplen und trivialen Libretti und einer melodischen und vokalen Hyper-Expressivität, die darauf ausgelegt war, das am wenigsten kultivierte Publikum anzusprechen. Eine Reihe von Kommentatoren sind sich einig, dass nur Musik von Puccinis Kaliber für ein Drama mit solch plumpen Effekten geeignet sein könnte, und loben Erlanger dafür, dass er diese Falle vermieden hat. Einer von ihnen, Maurice Ravel, schrieb in seiner Kolumne in Comoedia illustré: „Herr Erlanger ist Musiker und kann dies zu keinem Zeitpunkt verbergen. Wenn er also nicht von vornherein entschlossen war, seine natürlichen Gaben den einfachen Effekten des veristischen Horrors zu opfern, können wir den Beweggrund nicht verstehen, der den Komponisten von Saint Julien 1’hospitalier dazu veranlasst haben könnte, ein Melodram in ein lyrisches Drama zu verwandeln, das zumindest als Vorwand für die veralteten Formeln der alten Oper hätte dienen können.“

Wie in seinen anderen Werken baut Camille Erlanger seine Partitur um ein dichtes Netz treibender Motive herum auf. Pierre Lalo gibt in Le Temps – abseits von Werturteilen – eine recht genaue Vorstellung von der musikalischen Konstruktion: „Die Harmonie wird immer durch die gefürchteten Akkorde behindert, die Herrn Erlanger seit langem am Herzen liegen; durch diese hartnäckigen, aggressiven Quinten, die uns durch Aphrodite von einem Ende zum anderen begleitet haben; sicherlich scheinen sie in La Sorciere weniger zahlreich zu sein als in früheren Werken [ …]. Die Entwicklungsprozesse haben sich nicht geändert; es gibt immer Wiederholungen; Wiederholungen von Abschnitten eines Takts, von zwei oder vier Takten desselben melodischen Entwurfs, derselben harmonischen Formel, auf die eine andere Formel oder ein anderer Entwurf folgt, der wiederum wiederholt wird. […]“

Camille Erlangers Oper „L’Aube Rouge“/Ausschnitt aus dem Frontespiece des Klavierauszugs/BNF Gallica

Andere waren sich der Originalität und der Qualitäten von La Sorciere mehr bewusst. Dies war der Fall bei Reynaldo Hahn, der in den Spalten der Tageszeitung Le Journal erklärte: „Herr Erlanger hat den Schauspielern in dem Stück eine sehr ausdrucksstarke Physiognomie und Haltung verliehen und sie ihrem Charakter entsprechen mit einem warmen Leben, einem aufrichtigen, wahren, kommunikativen Akzent beseelt, und in dieser Hinsicht scheint mir La Sorciere einen unbestreitbaren Fortschritt gegenüber seinen früheren Werken zu markieren […] Was ich wirklich sagen möchte, ist, dass La Sorciere […] ein interessantes, robustes, überzeugendes und musikalisches Werk ist. Ich bestehe auf diesem Wort. Man mag Herrn Erlangers musikalische Natur mögen oder nicht mögen, aber man kann nicht leugnen, dass er Musik schreibt.“

Der Journalist und Polemiker Julien Torchet äußerte sich in der Wochenzeitschrift Les Homes du jour in der gleichen Richtung: „Junge und alte Kirchenfürsten verweigern Herrn Erlanger die Freiheit, seiner Inspiration zu folgen, das Recht zu sagen, was er will. Glücklicherweise ist er kein Mann, der sich von diesen heuchlerischen Urteilen beeindrucken lässt. Im Gegenteil, sie wecken ihn und beschleunigen seinen Fortschritt. La Sorciere hat es bewiesen. […]. Sie werden darin dieselben Eigenschaften finden, die sein Talent auszeichnen, die Intensität seiner Leidenschaft, seine Robustheit, seine Gabe zur Beschwörung; Sie werden auch feststellen, dass diese Eigenschaften, die einst so deutlich voneinander getrennt waren, nun harmonisch miteinander verschmelzen und zu größerer Einheit und Einfachheit tendieren.“

Erlangers sehr individueller Stil hebt sich von dem der Opernkomponisten derselben Zeit ab, insbesondere von den Schülern und Nachfolgern Massenets. Große lyrische Ergüsse und schwelgerische melodische Ausbrüche gehörten selten zu seinem Vokabular. Seine Qualitäten als Dramatiker kristallisierten sich um seinen Sinn für Klangfülle heraus.

Der Autor, der Komponist und Musikwissenschaftler Jacques Tschamkerten/Lied & Mélodie

Durch die Einzigartigkeit eines melodischen Entwurfs oder einer harmonischen Abfolge gelingt es ihm, einen bemerkenswert wirkungsvollen musikalischen Rahmen zu schaffen, mit einer evokativen Kraft, die es ihm ermöglicht, seine Charaktere, ihre Persönlichkeiten und ihre Gemütszustände zu definieren. La Sorciere ist Teil dieses höchst theatralischen und doch unkonventionellen Ansatzes, der sowohl Liebhaber der traditionellen Oper, die in der Tradition von Gounod und Massenet verwurzelt ist, als auch Förderer einer „neuen Kunst“, die von Komponisten wie Debussy, d’Indy und Dukas repräsentiert wird, zu befremden scheint.

Heute haben sich unsere Wahrnehmung und Wertschätzung der Opernkunst verändert, und wir haben gelernt, dramatische Wahrheit und Emotion anderswo als in melodischem Überschwang zu erkennen. Aus dieser Perspektive ist es wahrscheinlich, dass sich unsere Herangehensweise an Erlangers Musik von der seiner Zeitgenossen unterscheidet, und vielleicht können wir Qualitäten und Spielraum darin finden, die die Zuhörer der „Belle Époque“ nicht erkennen konnten. Jacques Tschamkerten/ DeepL

.

.

Großen Dank an Jacques Tschamkerten für die Erlaunis zur Übernahme seines Artikels im Beiheft zur neuen Aufnahme bei B Records, das allerdings Augenpulver für den Interessierten ist. Auch der Dirigent Guillaume Tourniaire hat einen sehr persönlichen Aufsatz zur Oper und seiner Liebe zu dieser Musikepoche im Booklet verfasst, operalounge.de-Lesern wird er wegen seines Ascanio (Die vergessene Oper 121) von Massenet in Erinnerung sein, zu dem sich bei uns ebenfalls ein Opernführer findet. Dank an beide Herren. Die Übersetzung aus dem Französischen besorgten wir mit DeepL (mit Korrekturen). Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge in der Reihe Die vergessene Oper findet sich auf dieser Serie hier. G. H.

Das und manches mehr breitet sich über

Das und manches mehr breitet sich über

Im

Im

Dekorationen ist seine Sache nicht. „Mir geht es eher um die Sichtbarmachung dessen, was hinter einer Wand steht, was auf der Bühne steht, was jenseits der Grenzen liegt. Grenzüberschreitungen sind mein Thema“ hat er einmal unmissverständlich erklärt. Theater ist für ihn immer ein „Umsetzen ins Heute!“ Fern allerdings von allem unverantwortlich bearbeitenden, selbstverliebt egomanischen, kommentierenden oder gar destruierenden … Regietheater.

Dekorationen ist seine Sache nicht. „Mir geht es eher um die Sichtbarmachung dessen, was hinter einer Wand steht, was auf der Bühne steht, was jenseits der Grenzen liegt. Grenzüberschreitungen sind mein Thema“ hat er einmal unmissverständlich erklärt. Theater ist für ihn immer ein „Umsetzen ins Heute!“ Fern allerdings von allem unverantwortlich bearbeitenden, selbstverliebt egomanischen, kommentierenden oder gar destruierenden … Regietheater.

Zu meinen tiefen musikalischen Erlebnissen zähle ich seinen

Zu meinen tiefen musikalischen Erlebnissen zähle ich seinen  Wie jeder Sänger mit einer so langen Karriere hat Roberto Alagna einen berauschenden, Star-machenden Erfolg und die damit einhergehende Anerkennung von Publikum und Kritikern genossen (ganz zu schweigen von den Dramen, die er hinter den Kulissen durchgestanden hat). In mehr als vier Jahrzehnten hat der franko-sizilianische Tenor nicht nur sein Durchhaltevermögen in der Oper unter Beweis gestellt, sondern auch eine immer noch jung gebliebene Leidenschaft für Musik gezeigt, indem er seine künstlerische Entwicklung mit einer ansteckenden Freude am Singen in Einklang gebracht hat. Dieses Album, dessen Titel 60 wie ein stolzes Banner verkündet, erinnert an Alagnas 60. Reise um die Sonne, und das mit Begeisterung. Das Programm ist breit gefächert und umfasst Arien und Lieder in einer außergewöhnlichen Vielfalt an Sprachen und Stilen, wobei die meisten Stücke zum ersten Mal von Alagna aufgenommen wurden.

Wie jeder Sänger mit einer so langen Karriere hat Roberto Alagna einen berauschenden, Star-machenden Erfolg und die damit einhergehende Anerkennung von Publikum und Kritikern genossen (ganz zu schweigen von den Dramen, die er hinter den Kulissen durchgestanden hat). In mehr als vier Jahrzehnten hat der franko-sizilianische Tenor nicht nur sein Durchhaltevermögen in der Oper unter Beweis gestellt, sondern auch eine immer noch jung gebliebene Leidenschaft für Musik gezeigt, indem er seine künstlerische Entwicklung mit einer ansteckenden Freude am Singen in Einklang gebracht hat. Dieses Album, dessen Titel 60 wie ein stolzes Banner verkündet, erinnert an Alagnas 60. Reise um die Sonne, und das mit Begeisterung. Das Programm ist breit gefächert und umfasst Arien und Lieder in einer außergewöhnlichen Vielfalt an Sprachen und Stilen, wobei die meisten Stücke zum ersten Mal von Alagna aufgenommen wurden. Das folgende Gespräch fand während Alagnas Proben für die Rolle des Calaf in Puccinis Turandot statt, die im April 2024 an der Met aufgeführt werden soll – und nur wenige Wochen nach den Aufnahmen zu diesem Album in Wien.

Das folgende Gespräch fand während Alagnas Proben für die Rolle des Calaf in Puccinis Turandot statt, die im April 2024 an der Met aufgeführt werden soll – und nur wenige Wochen nach den Aufnahmen zu diesem Album in Wien. Was ich an den großen Tenören in jedem Alter liebe, ist dieser Glanz in der Stimme, das leichte, natürliche Schweben der Linie, die Morbidezza. Ich mag keine ‚Tricks‘ beim Singen. Ich bevorzuge Spontaneität und Aufrichtigkeit in der Stimme, und wenn man nicht an die Technik denkt, sondern nur an das Gefühl in der Musik. Caruso pflegte zu sagen, dass die beste Technik vor dem Publikum verborgen ist – es ist die Kunst, die Kunst zu verbergen. Der Gesang von Caruso, Gigli, Pavarotti, Franco Corelli und Mario Del Monaco ist so natürlich, dass man, wenn man ihnen zuhört, nur denken kann, dass diese Leute einfach dazu geboren wurden, dies zu tun. Aber natürlich haben sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet und viele Opfer gebracht, um diese Qualität zu erreichen. Das ist wirklich etwas, was man anstreben sollte, egal wie alt man ist.

Was ich an den großen Tenören in jedem Alter liebe, ist dieser Glanz in der Stimme, das leichte, natürliche Schweben der Linie, die Morbidezza. Ich mag keine ‚Tricks‘ beim Singen. Ich bevorzuge Spontaneität und Aufrichtigkeit in der Stimme, und wenn man nicht an die Technik denkt, sondern nur an das Gefühl in der Musik. Caruso pflegte zu sagen, dass die beste Technik vor dem Publikum verborgen ist – es ist die Kunst, die Kunst zu verbergen. Der Gesang von Caruso, Gigli, Pavarotti, Franco Corelli und Mario Del Monaco ist so natürlich, dass man, wenn man ihnen zuhört, nur denken kann, dass diese Leute einfach dazu geboren wurden, dies zu tun. Aber natürlich haben sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet und viele Opfer gebracht, um diese Qualität zu erreichen. Das ist wirklich etwas, was man anstreben sollte, egal wie alt man ist.  Schließlich wurden auch die großen Opernhäuser auf den jungen Tenor aufmerksam. 1990 feierte Alagna sein Debüt an der Mailänder Scala, 1992 im Covent Garden und 1996 gelang ihm mit seinem Debüt an der New Yorker Metropolitan Opera endgültig der internationale Durchbruch. 2007 kam es an der Scala zu einem Eklat, als Alagna als Radames in Verdis Aida von den oberen Rängen ausgebuht wurde und daraufhin die Bühne verließ. Antonello Palombi musste in Straßenkleidung einspringen, um die Vorstellung zu retten. Als Pinkerton in Madama Butterfly an der Met engagiert, sprang Alagna im selben Jahr (2007) als Romeo in Roméo et Juliette ebenfalls dort für den erkrankten Rolando Villazón an der Seite von Anna Netrebko ein. Und ebenfalls 2007 erntete Alagna standing ovations, als er in der Aufführung der Aida am 16. Oktober in der Met für den indisponierten Marco Berti einsprang. Die Aufführung von Roméo et Juliette am 15. Dezember mit ihm an der Seite von Anna Netrebko wurde von der Met in 447 Opernhäuser weltweit in HD übertragen und von schätzungsweise 97000 Zuschauern live verfolgt. Am 25. Juli 2018 hätte Alagnas Debüt bei den Bayreuther Festspielen als Lohengrin erfolgen sollen, wegen Überlastung musste er sein Debüt aber am 29. Juni absagen. Nachdem Alagnas erste Frau Florence Lancien 1994 an einem Gehirntumor gestorben war, war er von 1996 bis 2013 mit der rumänischen Sopranistin Angela Gheorghiu verheiratet. 2015 heiratete er die polnische Sopranistin Aleksandra Kurzak. Im Laufe seiner Karriere hat Roberto Alagna ca. 40 verschiedene Opernrollen verkörpert und kann auf eine stattliche Anzahl an Einspielungen und CD-Veröffentlichungen zurückblicken. Im Jahr 2008 wurde er von der französischen Regierung zum Ritter der Ehrenlegion erhoben.

Schließlich wurden auch die großen Opernhäuser auf den jungen Tenor aufmerksam. 1990 feierte Alagna sein Debüt an der Mailänder Scala, 1992 im Covent Garden und 1996 gelang ihm mit seinem Debüt an der New Yorker Metropolitan Opera endgültig der internationale Durchbruch. 2007 kam es an der Scala zu einem Eklat, als Alagna als Radames in Verdis Aida von den oberen Rängen ausgebuht wurde und daraufhin die Bühne verließ. Antonello Palombi musste in Straßenkleidung einspringen, um die Vorstellung zu retten. Als Pinkerton in Madama Butterfly an der Met engagiert, sprang Alagna im selben Jahr (2007) als Romeo in Roméo et Juliette ebenfalls dort für den erkrankten Rolando Villazón an der Seite von Anna Netrebko ein. Und ebenfalls 2007 erntete Alagna standing ovations, als er in der Aufführung der Aida am 16. Oktober in der Met für den indisponierten Marco Berti einsprang. Die Aufführung von Roméo et Juliette am 15. Dezember mit ihm an der Seite von Anna Netrebko wurde von der Met in 447 Opernhäuser weltweit in HD übertragen und von schätzungsweise 97000 Zuschauern live verfolgt. Am 25. Juli 2018 hätte Alagnas Debüt bei den Bayreuther Festspielen als Lohengrin erfolgen sollen, wegen Überlastung musste er sein Debüt aber am 29. Juni absagen. Nachdem Alagnas erste Frau Florence Lancien 1994 an einem Gehirntumor gestorben war, war er von 1996 bis 2013 mit der rumänischen Sopranistin Angela Gheorghiu verheiratet. 2015 heiratete er die polnische Sopranistin Aleksandra Kurzak. Im Laufe seiner Karriere hat Roberto Alagna ca. 40 verschiedene Opernrollen verkörpert und kann auf eine stattliche Anzahl an Einspielungen und CD-Veröffentlichungen zurückblicken. Im Jahr 2008 wurde er von der französischen Regierung zum Ritter der Ehrenlegion erhoben.