.

Opernfans werden aufjauchzen, dass die von Samuel Zinsli so hymnisch besprochene Aufführung des Ascanio von Camille Saint-Saens aus dem Grand Théâtre de Genève 2017 nun auch als CD erschienen ist, in einer etwas freudlos-schwarz-weißen, aber recht informativ ausgestatten Buch-CD-Edition bei der franzöischen Firma B Records (LBM 013/ 3 CDs mit französisch-englischem Libretto und vielen Aufsätzen in beiden Sprachen, wirklich vorbildlich). Der nachfolgende Bericht von Samuel Zinsli über die konzertante Aufführung in Genf im September 2017 (in diesem Zeitraum wurde auch die Einspielung vorgenommen) deckt sich auch mit dem Eindruck, den die drei CDs beim Hörer hinterlassen, also bringen wir seine Rezensionhier einleitend.

Der Komponist des „Ascanio“, Camille Saint-Saens/ Wiki

Im Anschluss kommt der Dirigent Giullaume Tourniaire selbst zu Wort, der viele Jahre an einer Realisierung dieser vergessenen Oper gearbeitet hat (man kannte nur eine Arie daraus, die Régine Crespin auf ihrem Decca-Album mit französischen Arien singt, dazu ein paar Schellack-Dokumente historischer französischer Sänger, als die Oper selbst noch in Frankreich gegeben wurde). Das große Werk nun mit so hervorragenden Interpreten aus Genf und vor allem unter der leidenschaftlichen Leitung von Guillaume Tourniare am Pult der Genfer Kräfte zu hören ist für Freunde der französischen Oper ein Erlebnis der besonderen Art. G. H.

.

.

Samuel Zinzli schreibt: Der Titel von Saint-Saëns‚ 1890 uraufgeführtem Ascanio könnte an eine Fortsetzung von Berlioz‘ Troyens denken lassen. Der Titelheld ist zwar tatsächlich auch in Berlioz‘ Œuvre zu finden, es handelt sich aber nicht um Aeneas‘ Sohn, sondern um den gleichnamigen historischen Schüler Benvenuto Cellinis, der ihm nicht nur in Rom (wie bei Berlioz) zur Hand geht, sondern ihn auch nach Frankreich begleitet. Einige Geschehnisse in Paris, die Cellini in seiner Autobiographie schilderte, inspirierten Dumas senior zu einem Roman, auf dem wiederum ein Theaterstück von Paul Meurice beruht, aus welchem Louis Gallet für Saint-Saëns das Libretto formte. Dass Ascanio im Titel figuriert, dürfte wohl darauf zurückgehen, dass direkte Konkurrenz mit Berlioz vermieden werden sollte – denn auch in Saint-Saëns‘ Oper ist Cellini die noch etwas zentralere Gestalt, und er beschließt die Oper auch mit seinem bitteren Fazit aus dem Geschehen.

„Ascanio“ von Saint-Saens/ zeitgenössische Illustration von Adrien-Marie Scozzaone/ Bibliotheque National de l´Opéra

Die Musik: Saint-Saëns‘ Musik ist überaus inspiriert und abwechslungsreich, anders als Samson et Dalila durchkomponiert. Wagners Einfluss ist da offensichtlich, denn Leitmotive spielen eine große Rolle und prägen einzelne Szenen oft stärker im Orchester als in der Gesangslinie, die über weite Strecken melodiös-expressives, Handlung und Stimmungen minutiös folgendes Rezitativ ist. Kleine Soli sind in großer Zahl eingelegt, eher Szenen und Monologe als Arien, kaum je in ABA-Form – was mich insgesamt musikdramaturgisch mehr an den Verismo etwa der sechs Jahre jüngeren Bohème erinnert als an Wagner. Manche Abschnitte sind stilistisch eine Art Neobarock avant la lettre – oder sogar eher Neorenaissance? Sagen wir: dans le style antique – alles, was innerhalb der Handlung auch tatsächlich Musik ist, die Ballettmusik etwa, Scozzones Lied nach einer echten Canzone aus dem 16. Jahrhundert oder Colombes A-cappella-Canzone (ausnahmsweise mit partieller Wiederholung des A-Teils), aber auch andere Momente wie das Auftrittssolo des Königs. Die polyphone, effektvolle Schreibweise der (insgesamt kurzen) Chorbeiträge verrät unschwer den Autor des Samson oder des Oratoriums Le Déluge; die Orchesterbehandlung vereint französische Delikatesse mit klanglicher Üppigkeit (ohne in die „orientalisierenden“ Extreme zu gehen wie im Bacchanal des Samson oder dem 5. Klavierkonzert). In Bacchus‘ Auftritt im Ballett hört man ikonographisch akkurat Tambourine und die Glöckchen des Thyrsosstabs und schon in der Ouvertüre das Hämmern aus der Werkstatt Cellinis, was ebenso bewusste Hommage an Berlioz sein dürfte wie die fallende Eselsoktave (I-ah!), wenn d’Estourville und d’Orbec die Duchesse d’Étampes als ihre Schutzherrin beschwören. Auch die Ballettmusik (ein Panorama der griechischen Götterwelt) fällt musikalisch nicht ab, sondern setzt auf größtmögliche Kontraste und melodische Einfälle. Nur die Mythologie ist etwas seltsam, wenn man den Übertiteln trauen darf – Phoebus und Apollo sind ein und derselbe Gott, und die Hesperiden hüten mehr als einen goldenen Apfel in ihrem Garten, von denen aber keiner der Zankapfel beim Schönheitswettbewerb der Göttinnen war – und bedenkt man, dass dieser Wettbewerb dank dem Parisurteil den trojanischen Krieg ausgelöst hat, ist die Überreichung des Apfels an die Duchesse d’Étampes durch Amor ein beunruhigendes Omen… Saint-Saëns beweist mehrmals raffiniertes Geschick dafür, Personen mit ganz unterschiedlichen Gefühlszuständen in Duetten oder Ensembles musikalisch und im Ausdruck überzeugend zusammenzufügen – im Quartett zwischen den Verliebten Colombe und Ascanio und den sie belauschenden eifer- resp. rachsüchtigen Scozzone und Cellini zum Beispiel.

.

Zum Inhalt: Und diese Musik geht einher mit einem qualitativ hochstehenden, spannenden Libretto, das keine simple Dreiecksgeschichte bietet, sondern (darin an Don Carlos gemahnend) mindestens sechs wichtige Figuren mit jeweils eigenen Agenden und Gefühlslagen zeigt, die sich verquicken und zu dramatischen Ereignissen führen: Benvenuto Cellini erfährt von der in ihn verliebten Scozzone, dass die Duchesse d’Étampes, die Maitresse François‘ I., ein Auge auf seinen Lieblingsschüler Ascanio geworfen hat – was gefährlich ist, weil der König mögliche Nebenbuhler kurzerhand beseitigen lässt. Cellini will Ascanio schützen und brüskiert zu diesem Zweck die verkleidet zu einem Rendez-vous erscheinende Duchesse, womit er sich deren Hass zuzieht. Einen weiteren Feind macht er sich im Prévôt der Stadt Paris, d’Estourville, als der König ihm dessen Stadtpalais Grand Nesle als Werkstatt fürs Gießen einer goldenen Jupiterstatue zuweist. Verkompliziert wird das zudem durch die Tochter d’Estourvilles, Colombe, in die sich sowohl Ascanio als auch Cellini verlieben.

„Ascanio“ von Saint-Saens/ Fondeur/ Figurine 1890/ Entwurf von Charles Bianchini/ Bibliotheque National de l´Opera

Als die Duchesse Cellini beim König anschwärzt und erwirkt, dass er zwar die Statue fertigstellen, aber dem Monarchen nicht mehr unter die Augen treten darf, schleicht der Bildhauer sich unter dem Schutz des auf Staatsbesuch weilenden spanischen Königs Karl V. in den Hof ein und erwirkt das königlich-französische Pardon, als er tollkühn verspricht, die Statue in drei Tagen zu gießen. Die Duchesse kontert, indem sie vom König die Erlaubnis erbittet, schon am nächsten Tag Colombe mit d’Estourvilles Protégé d’Orbec verheiraten zu dürfen.

Nun wird’s etwas kriminalistisch: Ascanio plant, Colombe in einem Reliquienschrein, der aus Cellinis Werkstatt an ein Nonnenkloster geliefert werden soll, dem Zugriff der Duchesse und d’Estourvilles zu entziehen. Pagolo, ein auf ihn neidischer anderer Cellinilehrling, bekommt davon zufällig Wind und rennt damit zur Duchesse und Scozzone. Die Drei vereinen ihre Rachegelüste: Die Duchesse wird das Reliquiar auf dem Weg ins Kloster abfangen und im Louvre aufstellen lassen, offiziell, um es dem König zu zeigen, tatsächlich, um Colombe darin ersticken zu lassen. Scozzone hinterbringt Cellini Ascanios Plan – so hofft sie den Bildhauer zurückzugewinnen. Die beiden belauschen das Liebespaar (in dem besagten Quartett). Von der tiefen Liebe der jungen Leute bewegt, verzichtet aber Cellini auf Colombe und bittet Scozzone um Verzeihung. Die wird nun von Gewissensbissen überwältigt und opfert sich im letzten Moment, indem sie an Colombes Stelle in das Reliquiar steigt, während Colombe den Schrein verkleidet zu den Nonnen begleitet. Im letzten Bild wird im Louvre die Jupiterstatue enthüllt, und als Belohnung fordert Cellini Colombe nun nicht mehr für sich selbst, sondern für Ascanio. Als die Braut erscheint, wird Scozzones Leichnam entdeckt, die Duchesse bricht zusammen, die Menge bejubelt den König, und Cellini nimmt verzweifelt Abschied von Scozzone, seinem Frohsinn und seiner Jugend.

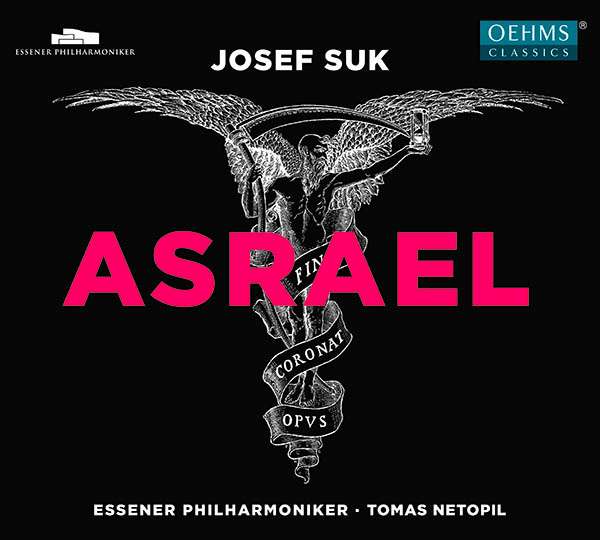

Camille Saint-Saëns: „Ascanio“ – Guillaume Tourniaire, De La Haute École de Musique de Genève (2018) B Records LBM013

Und der Abend selbst: Das rein frankophone (!) Ensemble setzt sich aus renommierten Solistinnen und Solisten und ebenso handverlesenen Absolvent/-innen und Studierenden der Haute École de Musique de Genève zusammen. Bernard Richter ist perfekt für die Titelrolle. Sein heller, schmelzreicher lyrischer Tenor entspricht ganz dem jungen Künstler Ascanio; in den letzten Jahren hat die Stimme aber auch an Volumen und Metall gewonnen, was in manchen Momenten für diese Rolle auch von Nöten ist. Beglückt lauscht man auch der eleganten Phrasierung, klaren Diktion und intelligenten Textbehandlung. (Nebenbei vermerkt ist auch Saint-Saëns‘ Prosodie von einer Sorgfalt, die man nicht bei allen seinen frankophonen Kollegen findet – bis hin zu den bewahrten italienischen Wortakzenten in Eigennamen) Die Fähigkeit, Gesang und Text zu einer mühelos verständlichen Einheit zu verschmelzen, teilt Richter mit dem Cellini von Jean-François Lapointe. In den Konversationsszenen des Anfangs scheint der sich noch aufzuwärmen, klingt sogar noch etwas matt, aber wie er bald darauf in emphatischeren Kantilenen die Bögen spannt, nie um Atem verlegen, und in den Spitzentönen mit kernigem Klang immer noch etwas zulegen kann, so musikalisch wie präzise, ist höchst eindrücklich. Frappant der Kontrast: Lapointe bleibt in der konzertanten Situation ganz Sänger, ganz privat mit Lesebrille und die Gesangslinie mit den Händen modellierend – und bietet ein saftiges vokales Portrait Cellinis in all seiner ungebärdigen Vitalität. Aber auch Sensibilität. Einer der berückendsten Momente der Partitur ist Cellinis Entschluss zum Verzicht auf Colombe, nur mit leisem Pizzicato begleitet, was für die Koordination sehr schwierig sein muss – am 24.11. hatte da selbst Lapointe einen kleinen Hänger.

Karina Gauvin, die macchiavellistische Duchesse, ist ein Fall für sich. Mit fruchtigem und mächtigem Sopran gibt sie der Figur, einer Schwester im Geiste Abigailles und der Princesse de Bouillon, vom ersten Ton an Profil, kann den Sarkasmus der Figur verblüffend in den Gesang legen, wirft sich furcht- und schonungslos in die Partie. Immer wieder hört man aber, dass sie viel Barock singt: Wie in manchen „historischen“ Gesangsschulen üblich zieht sie leise (v.a. hohe) Töne nach hinten, was bei Saint-Saëns nun stilistisch meiner Meinung nach gar nicht passt – und prompt brechen ihr solche Hochtöne auch mehrfach weg. Wo sie mit voller Stimme und Rundung singt, passiert ihr das nie. Dennoch: Was für ein Rollenportrait, was für ein Biest, das man mit Vergnügen hasst und auf dessen ätzende, girrende und tobende Töne man sich schon im Voraus freut.

„Ascanio“: Illustrationen zur Oper von Gillot Charles/ BNO

Ève-Maud Hubeaux als Cellinis verhärmte, abgelegte Muse und Geliebte Scozzone ist sogar noch bei der Selbstopferung glaubwürdig. Stimmlich wurde ich (der Ordnung halber sei’s gesagt: im Unterschied zur Mehrheit des Publikums) mit ihr nicht so recht warm: Sie singt engagiert und akkurat, mit der notwendigen Attacke und Leichtigkeit (für die erwähnte Canzone); ihr sicher und wendig geführter Mezzo ist gradlinig, im Timbre eher gaumig (es rutschen auch gelegentlich Töne in den Hals) und besitzt eine für meinem Geschmack etwas säuerliche Schärfe, die den dramatischen Momenten zu Gute kommt – aber ich wurde den Eindruck nicht los, dass sie meist an der oberen Grenze der für die momentane Stimmgröße möglichen Dramatik singt, keine Reserven übriglässt. Clémence Tilquin als liebenswürdige Colombe ließ einen leuchtenden lyrischen Sopran hören, samten in den ruhigen Momenten, intensiver ohne zu verhärten in den Ekstasen ihrer beiden Duette mit Ascanio – da bleibt kein Wunsch offen.

Jean Teitgen kann seinen ausnehmend schönen, dunklen Bass für François I. in Aggregats-Zuständen von Samt bis Marmor einsetzen und auch im hohen Register noch feine Töne produzieren. Mit raumgreifender Resonanz und natürlichem Fluss verbreitet er vokal wie szenisch Noblesse und erinnert nur hin und wieder mit einem schärferen Ton daran, dass der König auch eifersüchtig und gefährlich sein kann.

Nennen wir unter den jungen Solist/-innen aus der Region als ersten seinen königlich-spanischen Kollegen: Raphaël Hardmeyer kann als Charles-Quint mit ähnlich imposantem Volumen punkten; was für eine Begegnung auf ganz gleicher Augenhöhe noch fehlt, ist mehr Kern (und eine königlichere Stehhaltung, aber wir sind ja im Konzert) – aber die Süffisanz des Schlagabtauschs über Cellini servieren die beiden genüsslich. Joé Bertili als auf Ascanio neidischer Lehrling Pagolo besitzt ebenfalls einen sonoren Bassbariton, den er im oberen Register enger führt; auch er macht seine Figur lebendig und ist gut zu verstehen. Mohammed Haidar lässt als Mendiant (Bettler) einen angenehmen, im Moment noch nicht sehr kernigen Bariton hören, aber mit welcher expressiven Wärme segnet er Colombe und Ascanio… Maxence Billiemaz formt die undankbare Rolle des ungewollten Bräutigams d’Orbec stimmlich wie im szenischen Ausdruck markant; Olivia Doutney als Ursuline singt nur in einem großen Ensemble mit Chor im 5. Akt mit und entzieht sich daher der Beurteilung. Einzig Bastien Combe als d’Estourville ist seiner Partie sängerisch (noch) nicht gewachsen; er skizziert die Figur überzeugend, bei Linie und Intonation müssen aber Abstriche gemacht werden.

„Ascanio“: Jean-Louis Lasalle sang den ersten Cellini/ Jean Lassalle, en costume de Henry VIII, photo publiée dans Paris-Artiste, n°18, mai 1884. Photographe benque et Cie/ ipernity

Die Chöre des Grand Théâtre de Genève und der Haute École de Musique unter Alan Woodbridge sind trotz langer Pausen stets hellwach und vielfarbig bei der Sache. Das Orchester ist ebenfalls jenes der Haute École de Musique de Genève. Bedenkt man, dass es sich da nicht um einen über Jahre zusammengewachsenen und geformten Klangkörper handelt, der mit einer Partitur ohne Aufnahmen oder Aufführungstradition konfrontiert ist, kann man nur den Hut ziehen. Natürlich gibt es hie und da kleine Unsicherheiten und zaghafte Einstiege, aber ist das bei den „Großen“ denn wirklich immer anders? Ja, in einem kleinen Marsch in der 2. Szene erklingen im Blech wohl kühnere Harmonien, als Saint-Saëns sie sich vorgestellt hatte. Aber das wird mehr als aufgewogen mit der zu Recht gefeierten hochvirtuosen Flötensolistin in der Variation d’Amour des Balletts (Joidy Blanco). Saint-Saëns‘ Orchestration bietet jedem Instrument dankbare Passagen, und das Orchester dankt ihm das mit Hingabe und höchster Konzentration.

Dank gebührt da dem Grand Théâtre – eine solche Zusammenarbeit mit einer Musikhochschule ist nicht selbstverständlich, doch das Ergebnis spricht für sich. Und hat zudem den Effekt, dass der Altersdurchschnitt im Foyer massiv sinkt.

Am Pult steht Guillaume Tourniaire, der Spiritus rector des ganzen Projekts, der 10 Jahre darauf hingearbeitet hat, Ascanio endlich erklingen zu lassen, und dafür allein gebühren ihm schon höchstes Lob und Dank. Er betont die lyrischen Farben des Stücks, packt aber auch beherzt zu, wenn’s unzweifelhaft dramatisch wird. Die Liebe zu Saint-Saëns‘ Oper und die Energie und Begeisterung, die er dem Ensemble einflößt, sieht man ihm auch am Rücken an. Samuel Zinsli

.

.

„Ascanio“: der Dirigent Guillaume Tourniaire/ Grand Opéra de Geneve

Zur Oper und der Entstehungs-Geschichte schreibt der Dirigent Guillaume Tourniaire: „Es wird berichtet, dass Haydn, als er einmal Mozart eine seiner eigenen Kompositionen spielen hörte, gesagt haben soll: „Dieser junge Mann ist der größte Musiker, den ich kenne!“ Ja, und was würde er heute sagen …? Schhh! Ich habe überhaupt nichts gesagt … (Charles Gounod: „Ascanio von Saint-Saens“.)

Die Komposition von Ascanio begann am 17. November 1887 in Algier und wurde am 28. September 1888 in Paris vollendet. Was das Ballett anbelangt, wurde dieses 1889 in Saint-German-en-Laye geschrieben, dem Jahr der Weltausstellung, in dem die Oper uraufgeführt werden sollte. Nach verschiedenen Vorfällen fand die Premiere schließlich am 21. März 1890 an der Pariser Oper statt, aber in Abwesenheit von Saint-Saëns, der wegen eines schweren Nervenzusammenbruches infolge des Todes seiner Mutter die Proben verlassen musste. Bevor er abreiste, rief er den Komponisten Ernest Guiraud, den Librettisten Louis Gallet und seinen Verleger Auguste Durand zur Zusammenarbeit auf und gab ihnen zahlreiche Anweisungen für die bevorstehenden Proben und die ausdrückliche Anweisung, die Partitur nicht zu verändern. Bei seiner Rückkehr jedoch erwarteten ihn einige Überraschungen. „Als ich im Frühjahr 1890 nach Paris zurückkam (1), spielte man Ascanio nach wie vor und ich besuchte daher das Opernhaus. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen, die ich getroffen hatte, bevor ich Paris verließ, bemerkte ich Veränderungen, die mir nicht gefielen, und ich musste Berichtigungen vornehmen.“ Er bedauerte auch die Änderung der Besetzung: „Die bedeutende Rolle von Scozzone war für Mademoiselle Richard bestimmt gewesen. Als sie die Oper verlassen hatte, nutzte das Management meine Abwesenheit aus, um sich die Kosten für die Anstellung einer weiteren Altistin zu sparen und gab die Rolle Mademoiselle Bosman, die ziemlich reizend war; aber diese Änderung verdarb die Rolle, entfernte ihren Charakter und beeinträchtigte die Gesamtstruktur der Arbeit.“

Auf diese Weise war die Rolle des eifersüchtigen Liebhabers, für den sich Saint-Saëns die tiefgründigen, verzaubernden und sinnlichen Farben vorgestellt hatte, in denen er Dalila bereits geschmückt hatte, von Ernest Guiraud für eine Sopranistin übernommen worden. Das ergab überhaupt keinen Sinn, da die drei weiblichen Hauptrollen nun in derselben Gesangslage sangen. Als er eine mögliche Reprise in Betracht zog, schrieb der Komponist 1893 an seinen Verleger: „Wenn die Zeit gekommen ist, sollten Sie wissen, dass ich es zur absoluten Bedingung mache, dass die Rolle von Scozzone von einer Altistin gesungen wird. Ich weiß, dass Gailhard dieses Bedürfnis nicht hat, und deshalb bestehe ich darauf. Es gibt niemals mehr die Zustimmung zu dieser Umsetzung, die der Arbeit als Ganzes enorm abträglich ist.“(2)

„Ascanio“: Emile Cossira sang den ersten Ascanio, hier als Pylade von Gluck Paris 1930/ ipernity

Zu Beginn der Proben wurde ein erstes vollständig handgeschriebenes Orchestermaterial angefertigt. Es entsprach in jeder Hinsicht dem Autographen, und zu dieser Zeit bestand die Oper aus fünf Akten und sieben Tableaus. Im Laufe der Arbeit und dann bei den Aufführungen wurde das Stück jedoch erheblich überarbeitet (wie alle Änderungen an den Noten in der Museumsbibliothek der Pariser Oper bezeugen).

Wenn all diese Dokumente genau studiert werden, kann man sogar sehen, dass die Partitur mehr als zwanzig Schritte durchlaufen musste! Einige davon wurden nach der letzten Generalprobe als Reaktion auf die als frostig geltende Rezeption des Publikums als dringlich beschlossen. So konnte man in La Revue d’Art Dramatique lesen: „Das Stück erschien zu lang: Wir haben zwei Bilder zu einem zusammengefügt; drei ziemlich schwachen Szenen, die im Louvre spielen, herausgeschnitten; ein Duett vom Louvre nach Fontainebleau verlegt, das nach Streichung der Antwort der Herzogin zu einem einfachen Madrigal wird, welches von der Königin gesungen wird; schließlich wurde das Ballett verkürzt … Zusammenfassend ist das Ergebnis, das wir erhalten haben, überaus zufriedenstellend, und das ist schön.“(3)

Der Komponist teilte diese Meinung mitnichten, und einige Jahre später, als er noch einmal das Thema einer möglichen Wiederaufnahme der Oper aufgriff, schrieb er an Jacques Rouché (6): „Ich muss den letzten Akt mit Ihnen besprechen. Ich hatte ursprünglich eine ziemlich bedeutungsvolle vokale und chorale Entwicklung eingebaut, die etwas an den letzten Akt von Fidelio erinnert, in dem jeder zu singen beginnt, wenn das Stück fertig ist. Auf diese Weise gewann der letzte Akt mehr Gewicht und Interesse. Monsieur Gailhard fand den Aufzug zu lang – ganz sicher war er es nicht –, und da ich abwesend war und mein Verleger daran gewöhnt, mich zu widerlegen, wurde der letzte Akt nach dem Geschmack von Monsieur Gailhard arrangiert. Das Arrangement war verabscheuungswürdig; bei meiner Rückkehr nach Paris beeilte ich mich, den Originaltext, von dem Monsieur Gailhard (4) nichts wissen wollte, nicht wiederherzustellen, sondern ein anderes Arrangement, das zumindest vorzeigbar war. Der Aufzug ist jedoch zu kurz und von zu geringem musikalischen Interesse. Es ist nicht weniger als die Auflösung des Stückes. Mir ist aufgefallen, dass der Originaltext bei Monsieur Durand vollständig erhalten ist. Ich werde es Ihnen vorstellen und zweifle nicht daran, dass Sie der Notwendigkeit zustimmen werden, es wiederherzustellen.“ (7) Dieser erstaunliche Bericht könnte nicht erleuchtender sein! Die Originalfassung (in fünf Akten und sieben Tableaus) war zwar beim Verleger erhalten, aber mit Ausnahme einer 1890 veröffentlichten Klavierstimme wurden weder die Partitur des Dirigenten noch die Orchesterstimmen veröffentlicht. Es war jedoch eine modifizierte Version mit „vorzeigbaren“ Anpassungen, aber „von nicht genügend musikalischem Interesse“ (in fünf Akten und sechs Tableaus), für die sich Durand für den Druck der ersten vollständigen Edition des Ascanio von 1893 entschied. (5)

„Ascanio“: Rosa Bosman war die erste Scozzone/ Rosa Bosman as Rafaela Patrie Paladilhe ROSA BOSMAN (Bruxelles, 29 décembre 1857 – 1930). Belguim Soprano/ ipernity

Eine erschöpfende Darstellung aller Kürzungen würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber es ist wichtig, einige zu kommentieren, einschließlich des Schnittes an den Tableaus, die „verschmolzen“ wurden, wie im oben zitierten Artikel erwähnt. In der Originalfassung schließt der zweite Akt mit einer der dramatischsten Szenen des Werkes: dem Trio, in dem sich Ascanio und Colombe gegenseitig ihre Liebe erklären zum Trotze der Herzogin von Étampes, die sich vor Eifersucht für Rache entscheidet (Akt II, Tableau II, Szene IV). Diese außerordentlich leidenschaftliche Szene (Ascanio: „Möge meine verzückte Seele in dir bleiben …“) beschließt den Akt in einem Spannungsbogen, der die Wut der Herzogin auslöst, die entschlossen ist, Colombe loszuwerden („Vergeltung! Liefere diese Frau eines Tages meinem triumphierenden Zorn aus!“). Dennoch wurde beschlossen, sowohl dieses Trio als auch einen guten Teil des vorherigen Duetts (Akt II, Tableau II, Szene III) zu streichen, was Ascanio die Gelegenheit gegeben hatte, der Herzogin das von ihr in Auftrag gegebene Schmuckstück zu bringen. Auf diese Weise verlor die Partitur nicht nur einen ihrer intensivsten Momente, auch das Libretto wurde unverständlich. Saint-Saëns war ebenfalls über diesen Schnitt traurig und schrieb: „Es ist jedoch absolut notwendig, die Szene zwischen der Herzogin und Ascanio – für das Stück unentbehrlich und wegen nicht adäquater Leistungen gestrichen – wiederherzustellen.“ Aber das ist nicht alles … Da die eingesparten Takte dieses Duetts das Tableau II (das selbst zu kurz geworden war) keinesfalls schließen konnten, waren sie unmittelbar mit dem Beginn von Akt III verbunden. Die monumentale Ouvertüre, welche die Ankunft von Kaiser Karl V. und König Franz I. in den Gärten von Fontainebleau ankündigt, ließ nun den gesamten französischen Hof mit all seinem Pomp unverhofft in den Gemächern der Herzogin erscheinen!

In dem zuvor zitierten Brief sprach Saint-Saëns von „weniger als ausreichenden Aufführungen“. Die Nachrichtenkolumne L’Événement äußerte sich deutlich zu diesem „großen Trio, das in letzter Minute geschnitten wurde und das einen der schönsten Teile des Ascanio beinhaltete, der aber geopfert werden musste, um die Kraft einer der überaus müden weiblichen Darstellerinnen zu bewahren.“ Es gab jedoch kein Problem mit dem Sänger des Benvenuto Cellini. Im Gegenteil, Jean Lassalle triumphierte in der Rolle, die zweifellos eine der besten (und längsten!) im Repertoire der französischen Romantik darstellt. Obwohl Benvenuto in der dreistündigen Partitur von Anfang bis Ende singt, hat er nur eine einzige Arie in der Szene, in der er die Statue von Hebe formt (Akt II, Tableau I, Szene III). Diese Arie, deren außergewöhnlicher Geist die Faszination des Bildhauers widerspiegelt, der von der Schönheit seines Modells fasziniert ist, erfüllte Saint-Saëns mit glücklichen Erinnerungen. Er schrieb darüber: „Ich habe dieses Werk in Algier geschrieben; diese Stadt, in die ich so oft gegangen bin, um die Sonne zu suchen, die ich brauchte. Ich hatte damals eine gute Stimme und erinnere mich, wie sehr ich es genossen habe, die Arie von Benvenuto zu singen, als er die Statue von Hebe malte! Ich ging mit ganzem Herzen daran, mit der ganzen Kraft meiner Stimme, die nicht mit jener von Monsieur Journet (8) vergleichbar war, mit der ich aber zurechtkam, da mir keine andere zur Verfügung stand …“ Was Charles Gounod angeht, hat er diese Arie auch mit Lob überschüttet: „Dieses Stück ist bewundernswert. Die Beredsamkeit des Enthusiasmus, die Leidenschaft des Bildhauers, das strahlende Fieber, das ihn ergreift, wenn er seinem Ideal begegnet: all dies wird mit einer seltenen Schönheit von Form und Farbe gefühlt und wiedergegeben. Die Instrumentierung ist warm, abwechselnd zärtlich und kraftvoll, und der letzte Satz: ‚Verbrenne mich, Flamme des Genies!‘ krönt dieses meisterhafte Zwischenspiel herrlich.“ (9) Es ist jedoch verblüffend zu bemerken, dass wir genau in diesem Moment, als Benvenuto „Verbrenne mich …“ singt und Saint-Saëns‘ Musik das Göttliche erreicht, lesen: „Gehen Sie in der Oper zu Seite 174“, gedruckt in der von Durand veröffentlichten Orchesterpartitur (d. h. ans Ende der Arie!). Dieser Ausschnitt muss zumindest denjenigen „Monsieur de l’Orchestre“ (jemanden im Orchester) erfreut haben, der sich über diese Szene in Le Figaro lustig machte: „Lassalle, der sich übrigens nicht des Wissens um die Skulptur rühmt, arbeitet an einer bereits modellierten Figur, aber mit einer solchen Natürlichkeit, oder sollte ich Naturalismus sagen, dass die Illusion vollständig ist. Er arbeitet und antwortet Scozzone, während er seine mit Lehm bedeckten Hände wäscht. Das ist die ‚Stoff‘-Szene. So etwas haben wir noch nie in der Oper gesehen – gegenüber einem Bariton zu spielen, der seine Waschung macht.“

„Ascanio“, opera en cinq actes et six tableaux, poeme de L. Gallet, musique de C. Saint-Saens Dessin de Parys/ BNO

Die Kantilene, gesungen im zweiten Akt von Ascanio (Akt II, Tableau I, Szene I), spielte auch eine prominente Rolle in diesen Kürzungen, die, um es milde auszudrücken, ungereimt waren. Camille Bellaigue (10) schrieb zu diesem Thema Folgendes: „Oh, das entzückende Liebeslied, von Ascanio geseufzt, als er von Colombe träumte, die er gesehen hatte! Ja, Liebeslied; der Begriff mag lächerlich sein, aber die Sache, auf die er sich bezieht, ist es sicherlich nicht. ‚À l’ombre des noires tours, dans le jardin plein de roses!‘ (Im Schatten der dunklen Türme, im Garten voller Rosen). Es scheint, dass dieses Lied von himmlischer Emotion und fester Form, wie auch immer es definiert wurde, nicht verstanden wurde. Es wurde kritisiert (also, lassen Sie es uns wahrheitsgemäß als Pedant verteidigen, da es auf diese Weise angegriffen wurde), da es auf einer Terz endet. (11) Der expressive und musikalische Wert dieses Endes ist jedoch genau auf diese Unsicherheit zurückzuführen. ‚Là bas passent mes amours!‘ („Dort drüben geht meine Liebe!“). Das sind die letzten Worte des jungen Mannes. Da geht meine Geliebte – muss Ascanio sie nicht mit einem anhaltenden Blick beobachten, der sich verflüchtigt?“ (12) Diese Arie, die Gounod als „bezaubernde Träumerei“ beschrieb, scheint den „Pedanten“ missfallen zu haben, so dass sie später entfernt wurde, zusammen mit ihrer großartigen Streichereinleitung.

Saint-Saëns war fasziniert von Geschichte und antiker Kultur. Er bemühte sich immer darum, jeder seiner Opern eine bestimmte musikalische Farbe zu verleihen. Ascanios Handlung spielt 1539 am französischen Hofe und ist voller Referenzen, die den musikalischen Bereich der französischen Renaissance widerspiegeln. „Es ist nützlich zu wissen, dass die Ballettmusik teilweise aus dem 16. Jahrhundert stammt, zahlreiche Stücke aus dieser Zeit, die ich in der Nationalbibliothek fand, die eine Fülle sehr umfangreicher Dokumente dieses Typus darstellen und von höchstem Interesse sind.“ (13)

„Ascanio“ von Saint-Saens/ Fondeur/ Figurine 1890/ Entwurf von Charles Bianchini/ Bibliotheque National de l´Opera

Wie bei den zwölf Ballettstücken ist das musikalische Thema, das mit Franz I. verbunden ist, von dieser Epoche genährt, und jede Erscheinung des Königs wird durch ein Menuett von außerordentlicher Anmut angekündigt. Das Madrigal, das er an die Herzogin von Étampes singt, „Adieu, beauté, ma mie, ma vie!“ (Auf Wiedersehen, Schönheit, mein Schatz, mein Leben!) – Akt II, Tableau II, Szene I – ist ein Wunder der Höflichkeit, alles murmelt und streichelt. Während der König ihre bevorstehende Abreise beklagt und die untreue Herzogin Traurigkeit vortäuscht, erinnert das Orchester so an die Zartheit des Augenblickes, dass es zu schweben scheint, bis seltsame melodische Anklänge in den Flöten die Zweideutigkeit dieses Abschieds beschließen. Aber, wie L’Événement sich freute, „hatten sie Recht, das letzte Duettino zu streichen, das zu ungeschickt gesungen wurde“, und in dem Moment, als die Herzogin den König ansprechen sollte, „L’instant qui nous séoare“ (Der Augenblick, der uns trennt …), ging es in der Oper direkt weiter mit der nächsten Szene …

Wie König Franz, so werden in Ascanio alle Protagonisten mit musikalischen Themen in Verbindung gebracht, die im Stile der wagnerischen Leitmotive behandelt werden: „Alle meine Opern sind nach der gleichen Methode geschrieben, die weitgehend aus wagnerischen Techniken besteht, die sich leicht integrieren lassen in meiner Disposition, wobei ich in vielerlei Hinsicht meine Anschauung und vor allem meinen eigenen Stil, soweit möglich, beibehalten habe.“ (14) Zu den Motiven, die Scozzone zugehörig sind, gehört die fieberhafte Melodie in Des-Dur, die die Leidenschaft für Cellini charakterisiert. Das ist dieselbe Tonart wie für Dalilas Arie („Mon coeur s’ouvre à ta voix“) – mein Herz öffnet sich deiner Stimme – im zweiten Akt von Samson oder im langsamen Satz der Orgelsinfonie. Einige von Saint-Saëns‘ erhabenster Musik ist in dieser Farbe drapiert; eine Art tonales Leitmotiv der Inbrunst oder des Gebetes … Scozzones Motiv, das schon mehrfach in der Oper gehört wurde, eröffnet Akt V. Die Herzogin ist allein in ihren Gemächern, entsetzt über das Verbrechen, das sie gerade begangen hat. Sie glaubt, dass Colombe erstickt ist und tot im Reliquiar liegt. Sie freut sich in einer entsetzlichen Szene des Wahnsinns. Bevor sie ihren Monolog beginnt („Drei Tage! … Es ist alles vorbei!“), beschwört eine erschütternde orchestrale Ouvertüre den lauernden Geist von Scozzone, der heimlich Colombes Platz einnimmt, und entfaltet eine Variation ihres Motivs in seiner emblematischen Tonart … Gleichwohl wird die Ouvertüre in der Oper nach sieben Akkorden des Orchesters geschnitten und springt direkt in den Monolog …

„Ascanio“ von Saint-Saens/ Fondeur/ Figurine 1890/ Entwurf von Charles Bianchini/ Christian Richet

Unter anderen gestrichenen Seiten sollte auch die Eliminierung mehrerer Chorszenen erwähnt werden, deren Lebendigkeit der Partitur ein paar brillante Momente von Energie und Leichtigkeit verlieh. Der Verlust eines Teils des Streits zwischen Cellini und der Herzogin, „Genug! Welches Recht habt Ihr, mein Leben zu kontrollieren?“ (Akt I, Tableau II, Szene VIII), verwässerte die erste dramatische Szene in der Oper und ihr allgemeines Gleichgewicht wurde dadurch verdorben. Das Orgelsolo, welches das Ende des Gottesdienstes ankündigt, zwei Ballettstücke und mehrere stimmungsvolle Kontrabasstakte trugen ebenso die Hauptlast dieser Schnitte …

Während der Proben, wie René de Récy in der Chronique Musicale feststellte, „sagte jeder, dass das Stück in jeder Hinsicht strahlend, vibrierend und exquisit sei. Dieser Eindruck bestätigte sich bei der Lektüre des Werkes.“ Dann fügte er hinzu: „In der Generalprobe gab es auf der ganzen Linie eine Veränderung: wegen zwei überlanger Intervalle, ein paar überschüssigen sauren Noten von Madame Adiny und zwei oder drei Fehlern, mehr oder weniger durch den Dirigenten, wurde gesagt, dass alles verloren sei, das Stück untauglich oder die Musik bedeutungslos.“ In seiner Notice sur Ascanio schrieb Charles Malherbe, Fétis zitierend, (15) über diese Veränderung der Sichtweise: „Die Vielfalt der Meinungen über ein gespieltes Werk ist keine Negation ihres wahren Wertes. Der Wert wird auf verschiedene Weise beobachtet, aber immer mit Hilfe der Zeit, die einerseits rücksichtslosen Enthusiasmus beseitigt und andererseits zu schroffe und absolute Kritik entfernt.“ Hinsichtlich der „Verschmelzung“ des vierten Tableaus hat er bereits begonnen, die Relevanz der Kürzungen in Frage zu stellen. „Aus Gründen, die ohne Diskussion unbekannt sind, wurde dieses Tableau vor der Premiere der Oper geschnitten. Ein paar Minuten einzusparen ist ein mittelmäßiger Gewinn, der den Verlust einer doppelt wichtigen Szene nicht ausgleicht … Die thematische Analyse kann sich einer solchen Streichung nicht anpassen, und die Pflicht eines Kritikers besteht darin, trotzdem weiterzumachen, als wäre dies nur temporär.“

Für den Rest seines Lebens hat Saint-Saëns nicht aufgehört zu hoffen, dass diese Kürzungen nur vorübergehend sein würden! Doch obwohl er damit getröstet wurde, Ascanio in seiner ursprünglich beabsichtigten Besetzung mit einer Altstimme zu hören, war es immer die sechs Tableaus umfassende Version, die gespielt wurde, so in Toulouse (1897), Rouen (1898), Bordeau (1911) oder, während der letzten Reprise, in Paris (1921). Und für die einzige Aufführung, die jemals für das Ausland vorgesehen war, schrieb Saint-Saëns: „Das New Yorker Grand Metropolitan Theatre beauftragte das gesamte Ensemble, Ascanio zu spielen, aber gerade als dies ein Erfolg zu werden schien, brannte das Theater ab und Ascanio wurde niemals in Amerika gespielt.“ (16)

„Ascanio“: Probe mit Guillaume Tourniare/ Foto Grand Opéra de Geneve/ B-Records

Nach der frostigen Rezeption der Generalprobe wurde die Premiere ein Triumph, der mit sieben Zugaben gekrönt wurde! Le Gaulois teilte den allgemeinen Enthusiasmus: „Es gab ekstatischen Applaus … Der Vorhang wurde am Ende jedes Tableaus aufgezogen. Monsieur Lassalle, Madame Bosman und Monsieur Plançon wurden alle für Zugaben herausgerufen …“ L’Écho de Paris war amüsiert über den Erfolg: „Es ist nicht so, dass Saint-Saëns‘ Stil irgendwie an Offenbach oder Lecocq erinnert, aber die Zahl an Zugaben, die an der Nationalen Musikakademie so selten sind, haben Ähnlichkeiten mit den Uraufführungen von La Vie Parisienne und Le Petit Duc, die in dieser Hinsicht berühmt geworden sind.“ Die Chronique Musicale lobte die neue Partitur in den Himmel, darin möglicherweise das „emanzipatorische Werk“ erblickend, auf das die französische Oper gewartet habe. Allerdings war L’Événement nicht dieser Meinung: „Nicht einmal der Schatten einer Emotion in den fünf massiven Akten. Nicht einmal ein Schatten! …“, bevor ergänzend hinzugefügt wird: „Mehr noch, es muss betont werden: Kein Schatten von Wagnerismus.“ La Gaoulois bezweifelte die Meinung, dass es „den Leitmotiven an Originalität fehle“. La Gironde zeigte eine objektive Darstellung: „Man spürt, dass man auf einen Erfolg zusteuert trotz des Widerstandes einiger Zoiluses, die Monsieur Saint-Saëns niemals verzeihen werden, einer der größten Meister dieser Ära zu sein.“

Der kürzliche Erfolg der Orgelsinfonie (1886) hatte gerade noch einmal gezeigt, dass Saint-Saëns einer der Meister der französischen Schule war. Dennoch, nach dem Krieg von 1870 litten seine Opern in Frankreich weiterhin als Folge seiner Bewunderung für Wagner. So schrieb er 1891 Folgendes: „Ich wurde beschuldigt, wagnerianisch zu sein, so wie ich heute kritisiert werden, dass ich nicht wagnerianisch genug sei, und dies alles führt mich zu dem, was ich sagen wollte: dass ich es bedauere, wenn ich sehe, dass die Kritik nunmehr soweit gekommen ist, dass sie Richard Wagner alles zuschreibt, ähnlich wie christliche Polemiker alles der Doktrin zuschreiben; eine Methode, die so praktisch wie ungenau ist, indem sie Studium und Analyse durch eine vorgefertigte Bewertung ersetzt, die den Tod der Kritik bedeutet, wenn sie nicht vorsichtig ist.“(17)

„Ascanio“: Emma Eames sang die erste Colombe d´Estourville/ hier als Aida/Victrola Book of Opera

Saint-Saëns war auf dem Höhepunkt seiner Kunst (seine Sonate für Violine und Klavier op. 75 und Der Karneval der Tiere stammen ebenfalls aus dieser Zeit), mit Ascanio lieferte er sein ambitioniertestes Werk. Dieser „Strom der Musik“ an der Kreuzung der französischen Grand opéra, der komischen Oper, des wagnerianischen Einflusses und der italienischen Lyrik öffnete auch die Türen zum Impressionismus und Musiktheater. In der Abwesenheit des Komponisten wurden die Menschen durch die Ausmaße des Werkes, seine große Originalität, die stimmlichen Schwierigkeiten einiger Sänger und den Sarkasmus der Polemiker eingeschüchtert. Wie bei einem Schmuckstück von Cellini ist die Partitur jedoch von tausend Diamanten besetzt, die niemals so sehr oder besser glänzen werden, als wenn sie alle an ihrem Platze sind. Welche Verfeinerung von Klangfarben und Harmonien gibt es im Streichquartett der Herzogin, die Ascanio zu verführen sucht: „Seht Ihr, ob es mir gut passt?“ (Akt I, Tableau I, Szene IV)! Alles ist Gnade im Segen des Bettlers: „Ich sehe einen Priester in diesem alten Mann“ (Akt I, Tableau II, Szene II)! Welcher Rausch kommt aus dem Tamburin in „Bacchus und die Bacchantinnen“ (Ballett Nr. 4)! Was für eine Verzauberung ist die Pavane, in der „Phoebus, Apollo und die neun Musen“ auftreten (Ballett Nr. 5)! Alles ist Emotion im Quartett des vierten Aktes „Beuge dich über, meine Lilie!“ (Akt IV, Szene IV)! Was für ein Rausch der Energie weht aus dem Werk des Bildhauers: „Ehre sei dem triumphierenden Jupiter!“ (Akt IV, Szene V)! Was für ein Wunder ist der Chor, der vom Himmel herabsteigt, um die Düsternis des Monologes der Herzogin zu zerstreuen: „In seiner anhaltenden Pracht …“ (Akt V, Szene II)!

Saint-Saens: „Ascanio“/ B Records LBM 013/ 3 CD

Als die Wiederaufnahme von Ascanio 1911 in Bordeaux stattfand, sah La France de Bordeaux et du Sud-Ouest die Kontroversen, die durch die Premiere ausgelöst worden waren, bereits relativiert: „Zu dieser Zeit war die Meyerbeer’sche Opernformel als einziger Typus von unseren Landsleuten akzeptiert, denen der Wagnerismus als radikal inkompatibel mit ihren Gewohnheiten und Melodien erschien. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Saint-Saëns‘ Arbeit je nach der jeweiligen Schule, mit der die Kritiker verbunden waren, sehr unterschiedlich beurteilt wurde. Einige rügen den Komponisten, weil er die vokale Deklamation geopfert hatte, und andere beklagen die Tatsache, dass sie zu viele exzessive Zugeständnisse an traditionelle Methoden fanden. Außerdem hatte jeder in diesem Streit einen Punkt, der von einem Werk aufgewühlt wurde, das niemand mit solcher Leidenschaft diskutiert hätte, wenn es nicht durch seine unbestreitbare Eigenwilligkeit des Stils hervorgetreten wäre.“ Doch obwohl L’Éclair bereits 1890 begriffen hatte, wie ursprünglich die Partitur war: „Wir stellen ihn [Ascanio] weit über Étienne Marcel, Le Timbre d’argent und sogar Samson et Dalila, das soeben als bisher wichtigstes Werk des Meisters aufgeführt wurde“, waren die Kontroversen um Saint-Saëns weit davon entfernt, ausgestorben zu sein, als Ascanio zum letzten Male 1921 an der Oper aufgeführt wurde. In einem polemischen Traktat, das am 7. Dezember 1921 von Le Temps veröffentlicht wurde, konnte man Folgendes lesen: „Im gesamten dramatischen Schaffen von Monsieur Saint-Saëns, in welchem allein Samson lebendig und gut ist – und dies ist der unbedeutendste Teil seines Werkes –, ist nichts toter als Ascanio.“ Mit einer grausamen Ironie sollte Ascanio an diesem Abend aus der Erinnerung verblassen und Saint-Saëns wenige Tage später [16. Dezember 1921] sterben, ohne jemals seine Oper in ihrer Originalfassung gehört zu haben.

Es war, weil wir, genau wie Yves Gérard, „von der außergewöhnlichen Bedeutung der Partitur überzeugt waren, nicht nur als Teil von Saint-Saëns‘ lyrischem Werk, sondern auch als sinnbildliches Werk in der französischen dramatischen Kunst“, dass wir davon träumten, Ascanio wiederzubeleben. Wir haben die Neugier der Haute École de Musique und des Grand Théâtre de Genève geweckt und, nachdem wir ihre Unterstützung erhalten hatten, die fehlenden Passagen aus der Ausgabe von 1893 wiederhergestellt. So wurde Ascanio schließlich Realität und feierte am 24. November 2017 seine Uraufführung in der vollständigen Originalversion, die dem Autographen von Saint-Saëns entspricht.

Guillaume Tourniaire schreibt zudem: Wir möchten uns herzlich bedanken bei Messrs Luc Bourrousse, Rémy Campos, Quentin Gailhac und Aurélien Poidevin sowie bei den Mitgliedern und Freunden der Association Ascanio für ihre unschätzbare Hilfe. Die erwähnten Briefe und Texte von Saint-Saëns wurden in Büchern von Marie-Gabrielle Soret veröffentlicht, die den Schriften und der Korrespondenz des Komponisten gewidmet sind.

Matériel complémentaire réalisé par Guillaume Tourniaire pour reconstituer la version intégrale originale de 1888 en 5 Actes et 7 Tableaux, conforme au manuscrit autographe de Saint-Saëns

.

(Abbildung oben: Zu „Ascanio“,/Dessin de Parys/ Iluustration zur Uraufführung/ Ausschnitt/ BNF. Wir bedanken uns bei Guillaume Tourniare für die Genehmigung zur Übernahme seines Artikels aus der Beilage zur neuen Aufnahme bei B-Records. Übersetzung Daniel Hauser.)

.

Anmerkungen: 1. Ascanio was performed thirty-three times at the Paris Opera in 1890, three times in 1891, and six in 1921 before definitively disappearing from the billboard./ 2. Quelques Souvenirs de M. C. Saint-Saëns sur Ascanio. Text published in Excelsior, 1921./ 3. Letter to Gabriel Bender, published in Le Guide du concert, 1921./ 4. Pedro Gailhard (1848-1918): opera singer (bass), Director of the Paris Opera from 1884 to 1891and from 1893 to 1907. He staged Ascanio’s premiere performance./ 5. Letter to Auguste Durand, Algiers, 1893./ 6. Jacques Rouché (1862-1957): Patron and Director of the Paris Opera from 1914 to 1945./ 7. Letter to Jacques Rouché, 1918./ 8. Marcel Journet (1868-1933) played the role of Benvenuto in 1921 at the Opera./ 9. Charles Gounod – Ascanio de Saint-Saëns -1890./ 10. Camille Bellaigue (1858-1930) Musicologist and music critic./ 11. “Ascanio’s love song has grace and sensitivity but it/ ends on a third, in the middle of an unfinished phrase/ and the effect is lost.” Le Figaro, 1890./ 12. Ascanio de M. Saint-Saëns à l’Opéra – Camille Bellaigue – La Revue des Deux-Mondes, 1890./ 13. A systematic analysis of these driving motifs was carried out by musicologist Charles Malherbe (1835-1911) – Notice sur Ascanio 1890./14. Text published in La Tribune de Genève, 1892. 15. François-Joseph Fétis (1784-1871): composer and music critic, founder of La Revue Musicale./ 16. Avant la Reprise d’Ascanio, text published in Le Monde Illustré, 1921./ 17. Excerpt of a letter received on the 29th of November,/ 2017, from musicologist Yves Gérard.

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

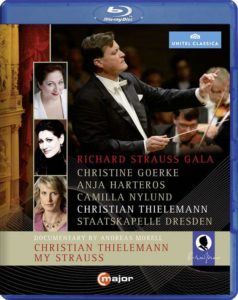

Das Besondere dieses Konzertes ist es, dass auch weniger bekannte Musik vorgestellt wird, neben der Zweiten Brautnacht vor allem in den Orchesterstücken. Zwar darf der Rosenkavalier-Walzer nicht fehlen, aber auch Die schweigsame Frau, Feuersnot und Intermezzo werden vom Orchester und seinem Dirigenten mal in funkelnder Pracht, mal in feiner Innigkeit zu Gehör gebracht.

Das Besondere dieses Konzertes ist es, dass auch weniger bekannte Musik vorgestellt wird, neben der Zweiten Brautnacht vor allem in den Orchesterstücken. Zwar darf der Rosenkavalier-Walzer nicht fehlen, aber auch Die schweigsame Frau, Feuersnot und Intermezzo werden vom Orchester und seinem Dirigenten mal in funkelnder Pracht, mal in feiner Innigkeit zu Gehör gebracht.