.

Ein bemerkenswerter Fund ließ mich auf den Komponisten Gino Marinuzzi aufmerksam werden, den man ja eigentlich nur als Dirigenten vieler alter Rundfunkaufnahmen der Cetra-Vorgängerin EIAR kennt. Bei meinem ungemein verdienstvollen Sammlerfreund und Opernspezialisten Einhart Luther fand sich in seiner immensen Sammlung von Tondokumenten ein verheißungsvoller Audio-DAT-Clip von rund 10 Minuten, ein kurzer Mitschnitt aus der deutschen Erstaufführung von Marinuzzis Oper Palla de´ Mozzi am Deutschen Opernhaus Berlin vom 2. Juni 1940 unter Leitung eben des Komponisten. Es handelt sich – in bester Klangqualität – um einen Ausschnitt aus dem Prolog im Kloster, wo zwei Nonnen einen Soldaten (Signorello) pflegen. Niemand Geringere als Elisabeth Schwarzkopf ist hier neben dem bemerkenswerten Tenor Henk Noort und der Mezzosopranistin Bertha Sietzler sowie – ebenfalls erste Garde – Gotthelf Pistor als Titelheld zu hören (Szene Signorello-Nonnen A1; Finale 1, Finale 2 in deutscher Übersetzung). Ein wirklich „kostbares“ Dokument aus der Zeit der nicht nur kulturellen Kollaboration der Achsenmächte Italien-Deutschland. Ein Mehr an Musik fand sich nicht in Luthers Sammlung, und auch weitere Nachforschungen verliefen im Sande. In Italien selbst gab es in den Siebzigern eine Rundfunkaufnahme der gesamten Oper, die aber nie wieder aufgetaucht ist, wenngleich bei zwei Sammlern gebunkert, die sie nicht herausrücken wollen. Sehr frustrierend.

.

Gino Marinuzzi und sein Kollege Franco Alfano/ ipernity.com

Umso begrüßenswerter und überraschender ist nun die Dynamic-Einspielung aus einer Aufführungs-Serie im mutigen Theater von Cagliari, das Kenner ja eh für seine interessanten Spielpläne schätzen (vd. Gomes et al bei Dynamic). 2020 gab es nun dort Palla de´Mozzi, unter Coronabedingungen leider nicht als optischen Stream. Aber der Musikfreund ist dankbar für den akustischen Mitschnitt, der nun als CD mit exzellentem Booklet vorliegt (aus dem wir nachstehend Auszüge des Artikels von zitieren, ebenso auch Anmerkungen des Dirigenten der Aufführung in Catania, Giuseppe Grazioli). Unter Grazioli am Pult des Orchesters und des Chores des Teatro Lirico di Cagliari singen EliaFabbian/ Palla, Leonardo Caimi/Signorello sowie Francesco Verna, Francesca Tiburzi (in der Schwarzkopf-Rolle der Anna Bianca), Cristian Saitta und viele mehr. Eine Besprechung unserer Freundin und Kollegin Eva Pleus macht den Anfang (Dank an den online-Merker!), dann folgen Auszüge aus dem Booklet zur Aufnahme bzw. aus dem Programmheft der Aufführung in Catania 2020 (2 CD Dynamic CDS7925.03 mit Libretto). G. H.

.

Eva Pleus zur Aufführung: Gino Marinuzzi (1882-1945) war neben dem fast gleichaltrigen Antonio Guarnieri, dem um 15 Jahre älteren Arturo Toscanini und dem um 10 Jahre jüngeren Victor De Sabata einer der bedeutendsten italienischen Dirigenten. Mit letzterem teilte er den Anspruch auf die Komposition eigener Werke. Trotz einiger der Nachwelt auf seinerzeit erfolgreichen Einspielungen erhaltenen Kompositionen blieb Marinuzzi den Kennern aber in erster Linie als Dirigent im Gedächtnis, dessen umfangreiches Repertoire von Monteverdi bis zu seinen Zeitgenossen ging, und der sich als internationaler Künstler besonders um die Interpretation von Wagner und Strauss verdient gemacht hat. Letzterer bewunderte Marinuzzis dirigentische Fähigkeiten sehr und vertraute ihm auch die italienische Erstaufführung der „Frau ohne Schatten“ an.

Marinuzzi: „Palla de´Mozzi“ in Catania 2020/ Szene/ Foto Priamo Tulu

Das Komponieren blieb aber eine Leidenschaft des Dirigenten, die neben seinen symphonischen Arbeiten auch drei Opern entstehen ließen. Nach „Barberina“ (1903) und „Jacquerie“ (1918) entstand in zehnjähriger Arbeit „Palla de‘ Mozzi“, 1932 an der Scala unter dem Autor in glanzvoller Besetzung uraufgeführt. Es folgten Palermo, Genua, Rom, Neapel, Turin, Triest, Bologna und 1942 nochmals Rom in einer leicht überarbeiteten Fassung. Auffallend ist, dass es trotz des behaupteten Erfolgs überall nicht mehr als 3-4 Aufführungen gab. Im Ausland wurde die Oper nur in Buenos Aires und Berlin nachgespielt, wobei es in Berlin 1940 den absolut größten Widerhall seitens Kritik und Publikum mit 12 (!) Vorstellungen gab.

Worum geht es in dieser Oper, deren Textbuch von Giovacchino Forzano stammt, der bekanntlich der Librettist von Puccinis „Suor Angelica“ und „Gianni Schicchi“ war, aber u.a. auch für Mascagni arbeitete? Mittelalterliche Sujets wie etwa Zandonais „Francesca da Rimini“ waren en vogue, und so erfand Forzano einen Söldnerführer, der unter dem Condottiere Giovanni de‘ Medici gedient hatte.

Marinuzzi: „Palla de´Mozzi“/ Bühnenbild-Entwurf von Antonio Valente zur Uraufführung/ Ricordi Archivio Storico

Zum Inhalt: Der aus einem Nebenzweig der Medici stammende Giovanni war der Begründer der sogenannten Bande nere, einer von ihm zusammengestellten und um Landsknechte bereicherten Truppe, die sich je nach Bezahlung für die Republik Siena, den Papst und andere Auftraggeber schlug. Die Handlung beginnt nach Giovannis Tod, als der – erfundene – Palla mit seinen Söldnern die Festung Montelabro seit bereits 40 Tagen erfolglos belagert. Er begehrt am Ostersamstag vom Bischof, dass seine Fahnen geweiht werden, denn seit der Exkommunikation durch den Papst sei ihm das Kriegsglück nicht mehr hold gewesen. Nach der Weigerung des Bischofs segnet er die Fahnen selbst. Pallas Sohn Signorello ist aus anderem Holz geschnitzt und leidet unter der Brutalität des Soldatenlebens. Das ist der Inhalt des 1. Akts. Im 2. hat Palla Montelabro tatsächlich eingenommen, reitet nach Siena, um Bericht zu erstatten, und vertraut seinem Sohn die Bewachung des gefangenen Schlossherrn an. Dessen Tochter Anna Bianca gelingt es, vier von Pallas Hauptleuten zu bestechen, damit der Vater fliehen kann. Sie wäre deren Beute gewesen und bittet sich aus, Signorello verführen zu dürfen, damit dieser nichts von der Flucht mitbekommt. Signorello hat aber alles gehört, widersteht den Verführungskünsten der jungen Frau, lässt aber die Flucht ihres Vaters zu, wohl wissend, dass auf diesen Verrat die Todesstrafe steht. Angesichts der Opferbereitschaft der beiden gegenüber den jeweiligen Vätern erkennen sie ihre Seelenverwandtschaft, die zur gegenseitigen Liebe führt. Im 3. Akt kehrt Palla zurück und erfährt mit Grauen, dass sein Sohn ein Verräter ist. Nach einem öffentlichen Urteil soll dieser hingerichtet werden, aber Anna Bianca beschwört den Augenblick der Vergebung und Auferstehung, da inzwischen Ostersonntag ist. Sie vermag auch die Soldateska zu überzeugen, aber Palla, der inzwischen auch vom Verrat seiner Hauptleute erfahren hat, kann nicht ohne Ehre leben und tötet sich. Signorello übernimmt sein Schwert, das er aber im Kampf für ein zu vereinigendes Italien einsetzen wird.

Marinuzzi: „Palla de´Mozzi“ in Catania 2020/ Szene/ Foto Priamo Tulu

Die Musik: Marinuzzis Musik ist voller raffinierter Farben und verlangt ein umfangreiches Orchester. Es kommt immer wieder zu umfangreichen rein orchestralen Stellen, die sehr viel Atmosphäre verströmen. Die Behandlung der Gesangslinie ist in erster Linie deklamatorisch mit manchen schwierig zu singenden Höhenexplosionen, die an einen Verismo erinnern, den Marinuzzi eigentlich überwinden wollte, was in der an Ravel und Debussy, aber auch vor allem Richard Strauss erinnernden Orchesterhandlung deutlich wird. Fanfaren und Marschmusik beherrschen die militärischen Moment, während man sich für die lyrischen Momente, vor allem im großen Duett Signorello-Anna Bianca des 2. Akts eine dramaturgisch straffere Hand wünschen würde.

Die Aufführung: Giuseppe Grazioli, der merklich an Marinuzzi glaubt (er hat auch dessen Sinfonia in la und Suite siciliana eingespielt), leitete das Orchestra del Teatro Lirico mit sicherer Hand durch das komplizierte klangliche Gewebe und war bei aller (oft nötigen) Lautstärke den Sängern ein sorgsamer Begleiter, der sie nie zudeckte. In der Titelrolle war der kraftvolle Bariton des Elia Fabbian zu hören, der Pallas herrischem Auftreten den nötigen Nachdruck verlieh, aber auch als durch den Verrat des Sohns gebrochener Vater beeindruckte. Signorello war Leonardo Caimi anvertraut, der dem Typ des vom brutalen Soldatenleben abgestoßenen Jünglings bestens entsprach. Einer angenehm timbrierten Mittellage seines Tenors stand ein forciertes Höhenregister gegenüber, das Caimi aber unter Kontrolle hatte. Mit der Interpretation der Anna Bianca erwies sich Francesca Tiburzi als die gesanglich beste der drei Protagonisten. Sie kam in ihrem großen Ausbruch im 3. Akt mit glanzvollem Sopran mühelos über das Orchester. Szenisch litt sie unter der Regie, doch davon später. Als Herr von Montelabro beeindruckte Francesco Verna in einer relativ kurzen, aber für einen Bariton unangenehm hoch liegenden Rolle. Die vier verräterischen Hauptleute wurden von Andrea Galli (Il Mancino, Tenor), Murat Can Güvem (Giomo, Tenor), Matteo Loi (Spadaccia, Bariton) und Luca Dall’Amico (Niccolò, Basso) bestens interpretiert. Cristian Saitta (Bass) donnerte den Bischof, Giuseppe Raimondo (Tenor) gab den getreuen Straccaguerra, Alessandro Busi (Bass) den Anführer der Landsknechte, der für Signorellos Hinrichtung stimmt, und schließlich Elena Schirru (Sopran) und Lara Rotili (Mezzo) als zwei verängstigte Nonnen. Der Chor des Hauses unter der Leitung von Donato Sivo sang kraftvoll und ausgewogen (wobei die Herren mehr gefordert waren als die Damen).

Marinuzzi: „Palla de´Mozzi“ in Rom 1932/ Szene/ Foto Reale/Opera di Roma Archivio

Doch nun zur bitteren Pille, der Produktion. Giorgio Barberio Corsetti und Pierrick Sorin setzten auf den Einsatz filmischer Mittel. An sich keine Neuheit, wird doch ein Gutteil heutiger Operninszenierungen um mehr oder weniger um Videoeinspielungen „bereichert“. Hier ging man allerdings ins Extrem: Am Bühnenrand stand jeweils das Modell eines Bühnenbilds, das von einer in der Rampenmitte postierten Kamera zusammen mit den Sängern gefilmt und auf eine Leinwand projiziert wurde. Das mochte manch farblich erfreuliche, an Renaissancemalereien gemahnende Wirkungen ergeben, aber zu welchem Preis? Dieser war hoch, denn um die erwähnten Farbeffekte zu erzielen, musste sich in der Bühnentiefe eine hellblaue Wand befinden und sonst – genau nichts. Vermochten die historisch treuen Kostüme von Francesco Esposito zu gefallen, so war es doch befremdlich, dass sich sämtliche Nonnen in roten Gewändern zeigten, was vermutlich wieder auf Notwendigkeiten der Kamera zurückzuführen ist. Angesichts all dieser Technik gab es praktisch keine Personenführung, im Gegenteil war zum Beispiel die Szene, in der die vier Hauptleute Anna Bianca als ihre Beute belästigen, nur peinlich und hätte laut Libretto sogar komisch sein sollen. (Die Stelle ließ allerdings auch musikalisch mit Wehmut an das Schmugglerquintett im 2. Akt „Carmen“ denken). Der Soldatenchor schüttelte im Gleichklang die Fäuste – hier und an zahlreichen anderen Stellen wurde leider Stadttheaterniveau unterboten. Das Schlimmste war aber, dass ein Mime hinzugezogen worden war: Julien Lambert wird im Programmheft als „Schauspieler und Akrobat“ ausgewiesen. Wuselte er im 1. Akt noch als irgendwie akzeptabler Mönch herum, so störte er als grotesker „Raubritter“ den 2. entschieden, ganz zu schweigen vom 3., wo er einen lustigen (?) Scharfrichter mimte. Seine peinlichen Auftritte waren häufig während längerer symphonischer Passagen vorgesehen, was bestätigt, dass sich die Regisseure ein auch ohne „action“ aufmerksam lauschendes Publikum gar nicht mehr vorstellen können. Ein Armutszeugnis!

Dank der interessanten Vorschläge von Raritäten, die das Teatro Lirico bei jeder Saisoneröffnung bringt, und der guten bis ausgezeichneten musikalischen Umsetzung jedenfalls eine positive Erfahrung, die vom Publikum eher phlegmatisch aufgenommen wurde. (7. 1. 20/ Aufführung am 31.1.20 (Premiere und Saisoneröffnung) Eva Pleus (mit Dank an den online-Merker, wo dieser Artikel 2020 erschien.)

.

.

Dazu auch der Dirigent der Aufführung in Catania, Giuseppe Grazioli: Marinuzzi, ein Mitteleuropäer aus Sizilien. Die erste Fassung von Palla de‘ Mozzi stammt aus dem Jahre 1932; die zweite und letzte, die von der Oper von Cagliari zur Eröffnung der Spielzeit aufgeführt wurde, entstand zehn Jahre später. Man kann nicht sagen, dass der renommierte Komponist und Dirigent Gino Marinuzzi im musikalischen Panorama des frühen 20. Jahrhunderts keine Vorbilder zur Verfügung hatte, auf die er sich beziehen konnte.

Dazu auch der Dirigent der Aufführung in Catania, Giuseppe Grazioli: Marinuzzi, ein Mitteleuropäer aus Sizilien. Die erste Fassung von Palla de‘ Mozzi stammt aus dem Jahre 1932; die zweite und letzte, die von der Oper von Cagliari zur Eröffnung der Spielzeit aufgeführt wurde, entstand zehn Jahre später. Man kann nicht sagen, dass der renommierte Komponist und Dirigent Gino Marinuzzi im musikalischen Panorama des frühen 20. Jahrhunderts keine Vorbilder zur Verfügung hatte, auf die er sich beziehen konnte.

Giuseppe Grazioli: Der erste Name, der einem beim Hören dieser Musik in den Sinn kommt, ist ohne Zweifel der von Richard Strauss, der Marinuzzi nicht zufällig zutiefst schätzte: Er vertraute ihm beispielsweise die italienische Erstaufführung von Die Frau ohne Schatten an, zu seiner großen Zufriedenheit. Marinuzzis Stil neigt dazu, viele Linien und Themen überlappen zu lassen, während er die absolute Kontrolle über die Harmonie behält. Das ist ein eindeutig Strauss-ähnlicher Zug.

Tatsächlich lässt sich Marinuzzis Musik in gewisser Hinsicht nicht unmittelbar mit dem italienischen Kompositionsstil in Verbindung bringen. Seine Komponierweise ist äußerst detailliert, manchmal sind die Streicher in vierundzwanzig, sogar sechsunddreißig Abschnitte unterteilt. Die Wahl der Instrumente zeugt von großem Einfallsreichtum, dem Wunsch, bei Bedarf ungewöhnliche Klänge erzeugen zu können. Das alles würden wir zum Beispiel von einem Ravel erwarten, nicht von einem italienischen Komponisten. (…)

Marinuzzi: „Palla de´Mozzi“ in Rom 1932/ Szene/ Foto Reale/Opera di Roma Archivio

Zu oft neigen wir dazu, das italienische Schaffen der 1930er Jahre als Dekadenz, ja als Erschöpfung des von großen Komponisten wie Puccini oder Giordano vermittelten Impulses zu interpretieren. Im Gegenteil, das war genau derjenige, sehr konstruktive Moment, als sich einige Musiker umzuschauen begannen und in Europa den Wandel entdeckten, den die verschiedenen Komponisten wie Ravel, Strawinsky, Bartók gebracht hatten. Und sie tauchten in die Neuheit ein. (…)

Diese intellektuelle Neugier, die Marinuzzi sicherlich auch aus seiner Erfahrung auf höchstem Niveau auf dem Podium gewonnen hat, fasziniert mich besonders. In Palla de‘ Mozzi sehen wir den sehr deutlichen, meist gelungenen Versuch, neue Wege zu gehen, besonders was die Harmonik betrifft. (…)

In Marinuzzi ist die Interaktion zwischen Instrumenten und Stimmen kontinuierlich und virtuos. Die Farben des Orchesters werden verwendet, um die wiederkehrenden Themen der Geschichte zu betonen, aber oft auch, um den Gedanken der Figuren eine Form zu geben. (…)

Was Marinuzzi entwickelt hat, ist in der Tat ein viel ausgefeilteres Ausdrucksschema, bei dem die thematische Entwicklung auf drei oder vier Ebenen gleichzeitig durchgeführt wird, um die Handlung und den Gesang der verschiedenen Charaktere auf der Bühne auf kraftvolle Weise zu begleiten. Unter diesen Umständen eine beständige Harmonie aufrechtzuerhalten, ist äußerst schwierig; aber er war ein großartiger Musiker und kam großartig zurecht. (…)

Marinuzzi: „Palla de´Mozzi“/ Einband zur Partitur bei Ricordi zu dem Libretto von Giovacchino Forzano/ Wikipedia

Seine Werke zeichnen sich, wie gesagt, sicherlich durch eine sehr raffinierte Orchestrierung aus. Aber es gibt noch mehr. Marinuzzi versorgt die Interpreten – Instrumentalisten und Sänger – mit einer Reihe von sehr genauen dynamischen und ausdrucksstarken Angaben, fast Untertiteln, die dazu bestimmt sind, präzise musikalische und theatralische Effekte zu erzielen. All das scheint tatsächlich Teil einer aufwendigen Reise zu sein, die ihn als Dirigenten, also nicht nur als Autor, sondern auch als Interpret, einbezieht. (…)

Palla de‘ Mozzi hat an die Interpreten ausgesprochen bemerkenswerte stimmliche Anforderungen. Sie brauchen eine außergewöhnliche Lautstärke, um Ihre Stimme über den vom Orchester gewebten Klangteppich hinauszutreiben, über die dicken Instrumentalmischungen, die uns wieder einmal an Strauss denken lassen. (…)

Interessant ist, wenn man von Melodie spricht, das ausgeklügelte Zusammenspiel von Abhängigkeiten, das zwischen Stimmen und Instrumenten stattfindet. Wenn aus dem Graben ein wichtiges orchestrales Cantabile erklingt, bleiben die Sänger scheinbar unbeachtet im Hintergrund. Im Gegensatz dazu hält sich das Orchester, wenn die Stimmen im Vordergrund stehen, an einfache, fast elementare Figurationen. Wir sprechen natürlich von einem theatralischen Mechanismus, der sehr kenntnisreich behandelt wird. (…)

Aber auch der Gesangssatz erfuhr im Laufe der Jahre einige Veränderungen, die sicherlich mit den Interpreten zusammenhingen, die dem Autor bei verschiedenen Gelegenheiten zur Verfügung standen. Marinuzzi änderte an manchen Stellen sogar die Takteinteilung, als wollte der Dirigent den Komponisten sozusagen korrigieren. (…)

Marinuzzi verachtete keineswegs die Werke von Puccini, mit dem er eine erfolgreiche berufliche Beziehung hatte. Die Tonschöpfer, die seine Neugier weckten, waren jedoch andere. Zum Beispiel Enescu oder Martinů, die damals als rückständig, weil nicht avantgardistisch galten und deren Modernität erst nach ihrem Tod erkannt werden sollte. Und dann Strawinsky, dessen Lehre sich in der großen Sorgfalt zeigt, die dem rhythmischen Element gewidmet wird. (…)

Wir sollten erwähnen, dass Palla de‘ Mozzi zu seiner Zeit großen, sogar unerwarteten Erfolg hatte. Es wurde viele Male und an wichtigen Orten aufgeführt. Marinuzzi hatte das Verdienst, sich selbst in der Angst vor Neuerungen das Ziel zu setzen, seine Sprache zugänglich zu machen und dem Publikum absoluten Respekt zu erweisen. Was für jene Jahre nicht so selbstverständlich war. (Auszüge aus dem Gespräch des Dirigenten mit Stefano Valanzuolo in der Beilage zur CD bzw. aus dem Programmheft der Aufführung in Catania 2019, mit freundlicher Genehmigung des Teatro Lirico di Cagliari; Übersetzung der englischen Version von Daniela Pilarz durch Daniel Hauser/ Abbildung oben: Edward Burne-Jones: Love amomg the ruins/ Wikipedia)

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

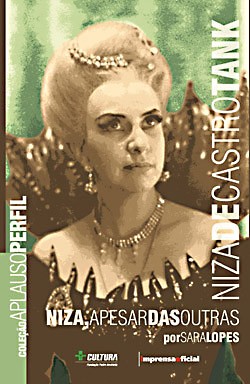

Sie hatte einen Abschluss in Kunsterziehung vom PUCCamp und in Pädagogik vom Institute of Social Sciences of Americana. Sie war Doktor der Kunst an der Unicamp, wo sie auch als Professorin für Gesangstechnik in der Musikabteilung arbeitete. Sie nahm als Gastlehrerin an mehreren Musikfestivals und Spezialkursen in Gesangstechnik und lyrischem Gesang teil.

Sie hatte einen Abschluss in Kunsterziehung vom PUCCamp und in Pädagogik vom Institute of Social Sciences of Americana. Sie war Doktor der Kunst an der Unicamp, wo sie auch als Professorin für Gesangstechnik in der Musikabteilung arbeitete. Sie nahm als Gastlehrerin an mehreren Musikfestivals und Spezialkursen in Gesangstechnik und lyrischem Gesang teil.

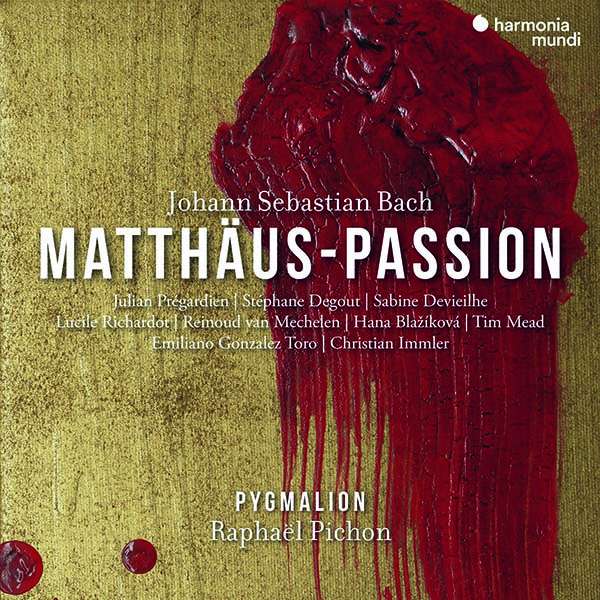

Dazu hätte es weiterführender Informationen bedurft. Berlioz-Kenner habe eh schon vieles beisammen. Sie können ein Lied davon singen, dass man nach einschlägiger Literatur auf dem deutschen Büchermarkt und im Internet lange suchen muss. Nicht nur einmal habe ich zu CD-Ausgaben zusätzlich die originalen Plattenkassetten erworben, nur um an aussagekräftige Booklets mit wissenschaftlichen Texten zur den jeweiligen Produktionen und mehrsprachigen Librettos zu gelangen. Jahrzehntelange Ignoranz gegenüber Berlioz im Nachkriegsdeutschland wirkt nach. Dabei gab es durchaus hoffnungsvolle Ansätze, die leider nicht konequent weiterverfolgt wurden. Schauplatz war übrigens Stuttgart, wo der inzwischen 88-jährige Norrington von 1998 bis 2011 als Chefdirigent des Radio-Sinfonieorchesters und des SWR wirkte. Heute ist er Ehrendirigent.

Dazu hätte es weiterführender Informationen bedurft. Berlioz-Kenner habe eh schon vieles beisammen. Sie können ein Lied davon singen, dass man nach einschlägiger Literatur auf dem deutschen Büchermarkt und im Internet lange suchen muss. Nicht nur einmal habe ich zu CD-Ausgaben zusätzlich die originalen Plattenkassetten erworben, nur um an aussagekräftige Booklets mit wissenschaftlichen Texten zur den jeweiligen Produktionen und mehrsprachigen Librettos zu gelangen. Jahrzehntelange Ignoranz gegenüber Berlioz im Nachkriegsdeutschland wirkt nach. Dabei gab es durchaus hoffnungsvolle Ansätze, die leider nicht konequent weiterverfolgt wurden. Schauplatz war übrigens Stuttgart, wo der inzwischen 88-jährige Norrington von 1998 bis 2011 als Chefdirigent des Radio-Sinfonieorchesters und des SWR wirkte. Heute ist er Ehrendirigent.

Und Müller-Kray? Der agiert mitunter etwas unentschlossen. Als sei er noch auf der Suche nach der für ihn richtigen Ausdrucksform. Ich vermisse dann doch die Magie von Beecham, Davis oder Nelson. Das soll aber kein schnöder Undank sein. Die Bedeutung, dass unter seien erfahrenen Händen etwas zustande kam, was es bis dahin nicht gab, nämlich eine neue Berlioz-Tradition, ist allenthalben zu spüren. Neuland wurde bei dem Sender auch mit dem Liederzyklus

Und Müller-Kray? Der agiert mitunter etwas unentschlossen. Als sei er noch auf der Suche nach der für ihn richtigen Ausdrucksform. Ich vermisse dann doch die Magie von Beecham, Davis oder Nelson. Das soll aber kein schnöder Undank sein. Die Bedeutung, dass unter seien erfahrenen Händen etwas zustande kam, was es bis dahin nicht gab, nämlich eine neue Berlioz-Tradition, ist allenthalben zu spüren. Neuland wurde bei dem Sender auch mit dem Liederzyklus

Für die Berlioz-Rezeption, die in jüngster Zeit wieder Fahrt aufgenommen hat, hätte sich auf diese Weise mit vorhandenem Material ein exklusiver Ansatz finden lassen, den es so noch nicht gab auf dem Musikmarkt. Norrington hat mit

Für die Berlioz-Rezeption, die in jüngster Zeit wieder Fahrt aufgenommen hat, hätte sich auf diese Weise mit vorhandenem Material ein exklusiver Ansatz finden lassen, den es so noch nicht gab auf dem Musikmarkt. Norrington hat mit

Dazu auch der Dirigent der Aufführung in Catania, Giuseppe Grazioli: Marinuzzi, ein Mitteleuropäer aus Sizilien

Dazu auch der Dirigent der Aufführung in Catania, Giuseppe Grazioli: Marinuzzi, ein Mitteleuropäer aus Sizilien