.

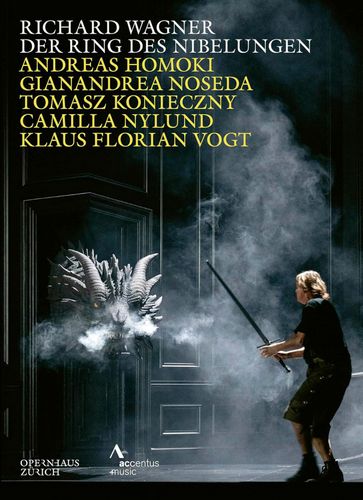

Wie eine feine Buchausgabe des in der gleichen Stadt beheimateten Diogenes Verlags ist die DVD-Ausgabe von Der Ring des Nibelungen, den das Opernhaus Zürich im Mai 2024 aufzeichnete, darin vier schmale Bändchen im markanten Reclam-Gelb für die Opern und ein schwarzes Bändchen mit den technischen Angaben sowie Gesprächen mit den beiden Machern Andreas Homoki und Gianandrea Noseda (Accentus music 7 DVDs ACC70656).

Elegant und gediegen ist alles in diesem Ring, der damit kokettieren kann, dass er „in der Nähe von Wagners ehemaligem Wohnsitz in Zürich, wo ein Großteil des Rings komponiert wurde“ und zwischen Frühjahr 2022 und Spätherbst 2023 entstanden ist. Bereits bei Woglinde, Wellgunde und Floßhilde, die in weiten weißen Walleanzügen eine Pyjama-Party feiern und dabei in der großbürgerlichen Gründerzeitvilla von einem in den anderen der elegant weißen, hohen, klassizistisch anmutenden Räume mit ihren markanten Tür- und Fensterausschnitten tollen, wo jede der Rheintöchter ihr eigenes Bett hat, an dem sie den Eindringling Alberich reizt. Angeführt von Uliana Alexyuks juchzender Woglinde wirken die Rheintöchter (Niamh O’Sullivan und Seana Licht Miller) wie drei ausgelassene Girlies, die irgendwann merken, dass sie zu weit gegangen sind. Die sich drehenden drei- oder mehrfachgeteilte Raumflucht von Christian Schmidt ist so etwas wie das „Schöner Wohnen“ für Ring-Regisseure. Das sieht man gerne, auch wenn man es gefühlt schon mehrfach gesehen hat. In einem der Räume ruht Wotan im Lehnstuhl und blickt auf die neue Burg. In einem anderen häuft sich das schwere Mobiliar der Gründerzeit samt dunklen Ledergruppen, hinter denen sich Donner und Froh verstecken.

Elegant und gediegen ist alles in diesem Ring, der damit kokettieren kann, dass er „in der Nähe von Wagners ehemaligem Wohnsitz in Zürich, wo ein Großteil des Rings komponiert wurde“ und zwischen Frühjahr 2022 und Spätherbst 2023 entstanden ist. Bereits bei Woglinde, Wellgunde und Floßhilde, die in weiten weißen Walleanzügen eine Pyjama-Party feiern und dabei in der großbürgerlichen Gründerzeitvilla von einem in den anderen der elegant weißen, hohen, klassizistisch anmutenden Räume mit ihren markanten Tür- und Fensterausschnitten tollen, wo jede der Rheintöchter ihr eigenes Bett hat, an dem sie den Eindringling Alberich reizt. Angeführt von Uliana Alexyuks juchzender Woglinde wirken die Rheintöchter (Niamh O’Sullivan und Seana Licht Miller) wie drei ausgelassene Girlies, die irgendwann merken, dass sie zu weit gegangen sind. Die sich drehenden drei- oder mehrfachgeteilte Raumflucht von Christian Schmidt ist so etwas wie das „Schöner Wohnen“ für Ring-Regisseure. Das sieht man gerne, auch wenn man es gefühlt schon mehrfach gesehen hat. In einem der Räume ruht Wotan im Lehnstuhl und blickt auf die neue Burg. In einem anderen häuft sich das schwere Mobiliar der Gründerzeit samt dunklen Ledergruppen, hinter denen sich Donner und Froh verstecken.

Wie von selbst ergibt sich die Handlung zwischen denen da oben und denen da unten: Fafner und Fasolt, die ausgezeichneten amerikanischen und britischen Bässe Brent Michael Smith und David Soar, schleudern Wotan ihre Forderungen entgegen als sie, eher drollige Waldgeister mit Gamsbarthüten als furchterregende Riesen, auf dem goldenen Rahmen hocken, der das Gemälde der Burg ziert. Doch als sie das Gemälde zu zerstören drohen, nehmen die feigen Donner und Froh (sehr unauffällig: Xiaomeng Zhang und Omer Kobiljak) rasch Reißaus. In einem Nebenzimmer kann Wotan derweil mit Loge, mit dem Matthias Klink ein singdarstellerisches Kabinettstück liefert, seine Absprache treffen.

So unaufdringlich, gewitzt und im Detail auch pointiert wie Homoki die Gesellschaftskomödie einfädelt, so theatralisch zupackend und akzentuiert liefert Noseda seinen musikalischen Kommentar. Das funktioniert im kurzweiligen und handlungsreichen Vorabend ausgezeichnet. Schwarze Blende. Schon befinden wir uns in weiteren Räumen dieses an unzähligen Zimmern so reichen Palastes, in denen Mime von Alberich traktiert wird und die Götter Alberich überwältigen, wobei ein großer Schrank als Alberichs Zauberkästchen dient. Zurück von ihrer Mission lassen Wotan und Loge das den Zwergen abgetrotzte Gold in einem separaten Raum anhäufen. Homoki nutzt den Wechsel von einem Raum in den anderen souverän für kleine Umbauten oder Unterredungen im kleinen Kreis. Das führt auch zu einem durchaus spannenden Höhepunkt, als Wotan durch die Raumfluchten irrt und auf Erda (Anna Danik) stößt. Und eigentlich ist es hier so schön, dass die Götter gar nicht umziehen müssten. Höchsten in einen größeren Raum, wo sie schließlich auf goldenen Stühlen am langen goldenen Tisch sitzen.

So unaufdringlich, gewitzt und im Detail auch pointiert wie Homoki die Gesellschaftskomödie einfädelt, so theatralisch zupackend und akzentuiert liefert Noseda seinen musikalischen Kommentar. Das funktioniert im kurzweiligen und handlungsreichen Vorabend ausgezeichnet. Schwarze Blende. Schon befinden wir uns in weiteren Räumen dieses an unzähligen Zimmern so reichen Palastes, in denen Mime von Alberich traktiert wird und die Götter Alberich überwältigen, wobei ein großer Schrank als Alberichs Zauberkästchen dient. Zurück von ihrer Mission lassen Wotan und Loge das den Zwergen abgetrotzte Gold in einem separaten Raum anhäufen. Homoki nutzt den Wechsel von einem Raum in den anderen souverän für kleine Umbauten oder Unterredungen im kleinen Kreis. Das führt auch zu einem durchaus spannenden Höhepunkt, als Wotan durch die Raumfluchten irrt und auf Erda (Anna Danik) stößt. Und eigentlich ist es hier so schön, dass die Götter gar nicht umziehen müssten. Höchsten in einen größeren Raum, wo sie schließlich auf goldenen Stühlen am langen goldenen Tisch sitzen.

Auch in der weiteren Folge läuft Homokis und Schmidts Konzept wie von selbst. Vielleicht etwas zu geschmiert und absehbar. Vor Überraschungen sind die Zuschauer jedenfalls gefreit. Homoki, der sich nach dreizehn Jahren von der Zürcher Oper verabschiedet, erzählt den Ring klar und schnörkellos, smart und präzise, macht diese Menschen, Zwerge, Götter und Fabelwesen quasi zu unseren Nachbarn. Zwar brechen in der Walküre wilde, archaisch anmutende Figuren und Gestalten in stupfen und abgerissenen Kleidern in diese helle 19. Jahrhundert-Welt, doch die Inszenierung wechselt weiterhin von Raum zu Raum, wenngleich die Säle nicht mehr so genau aufgefächert sind wie im Rheingold, zeigt uns in einem Raum Christof Fischessers etwas martialisch verzerrten Hunding mit seinen Mannen, in einem anderen die gewaltigen Esche, dann die „Lenz“-Zimmer und sogar einen Wald und lässt zuletzt die possierlichen Nachhemd-Mannen mit ihren Holzschwertern von den Walküren durch die Raumfluchten hetzen, doch insgesamt kann sich vor allem Nosedas Streben nach einem „klaren, transparenten Orchesterklang, in dem alle wichtigen musikalischen Linien klar hörbar sind“ beweisen. Noseda, der als Gergievs zweiter Mann bei den Auslandgastspielen des Mariinski-Theaters während seiner St. Petersburger Jahre 1997-2007 aufgefallen war, hat als Chef in Turin wie andernorts längst starkes Profil entwickelt. In diesem Ring fallen die straffen Tempi, die suggestive theatralische und vielfach lautstark auftrumpfende Kraft sowie die ausgepichte Sängerachtsamkeit seines Musizierens auf.

Noseda gelingt mit dem Orchester der Zürcher Oper ein Ring, dessen Intensität sich bis zur Götterdämmerung stetig steigert. Eric Cutler, der die Partie bei der Premiere der Walküre erstmals gesungen hatte, ist ein ausgezeichneter Siegmund, kraftvoll wie sensibel, mit einem reichen dunkel getönten Tenor, großartigen „Wälse“-Rufen und zarten Farben für den „Siehe der Lenz“, Daniela Köhler, deren Erzählung von der „Männer Sippe“ Homoki passgenau illustriert, ist mit steifen Jubelhöhen, starker Mittellage eine kühl kompetente jugendliche Sieglinde. Claudia Mahnke regiert als mächtige, eindrucksvoll tönende, nicht immer rund klingende Hausherrin Fricka. Gleichfalls eindrucksvoll Tomasz Konieczny, der den innerlich zerklüfteten Wotan mit scharfer, seinen metallischen Bariton fast bis zum Zerspringen herausfordernder Charakterstimme singt, aber auch zu Feinzeichnungen fähig ist und viel textintensiver als in Bayreuth wirkt. Er liefert eine erschütternde Charakterstudie, die sich im Siegfried bewegend verdichtet. Die Brünnhilde ist für die Rollendebütantin Camilla Nylund Gipfel einer klug aufgebauten und gesteigerten Karriere. Mit frischem Überschwang, gestochenen Spitzentönen, warmer Mittellage in der Todesverkündigung – im verschneiten Wald – ebenmäßig entfalteten Bögen und nur stellenweise gestresst scharfer oder unruhiger Stimme ist sie fast eine Idealbesetzung. Den schiefen Mund, den sie dabei macht, sieht man ungern.

Noseda gelingt mit dem Orchester der Zürcher Oper ein Ring, dessen Intensität sich bis zur Götterdämmerung stetig steigert. Eric Cutler, der die Partie bei der Premiere der Walküre erstmals gesungen hatte, ist ein ausgezeichneter Siegmund, kraftvoll wie sensibel, mit einem reichen dunkel getönten Tenor, großartigen „Wälse“-Rufen und zarten Farben für den „Siehe der Lenz“, Daniela Köhler, deren Erzählung von der „Männer Sippe“ Homoki passgenau illustriert, ist mit steifen Jubelhöhen, starker Mittellage eine kühl kompetente jugendliche Sieglinde. Claudia Mahnke regiert als mächtige, eindrucksvoll tönende, nicht immer rund klingende Hausherrin Fricka. Gleichfalls eindrucksvoll Tomasz Konieczny, der den innerlich zerklüfteten Wotan mit scharfer, seinen metallischen Bariton fast bis zum Zerspringen herausfordernder Charakterstimme singt, aber auch zu Feinzeichnungen fähig ist und viel textintensiver als in Bayreuth wirkt. Er liefert eine erschütternde Charakterstudie, die sich im Siegfried bewegend verdichtet. Die Brünnhilde ist für die Rollendebütantin Camilla Nylund Gipfel einer klug aufgebauten und gesteigerten Karriere. Mit frischem Überschwang, gestochenen Spitzentönen, warmer Mittellage in der Todesverkündigung – im verschneiten Wald – ebenmäßig entfalteten Bögen und nur stellenweise gestresst scharfer oder unruhiger Stimme ist sie fast eine Idealbesetzung. Den schiefen Mund, den sie dabei macht, sieht man ungern.

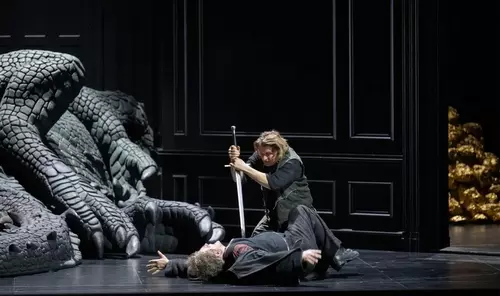

Für Siegfried müssen Schmidt und Homoki in einen finsteren Flügel des Palastes ausweichen, in dem alle Räumlichkeiten zwar schwarz, aber nicht übermäßig unelegant sind. Dort geht Wolfgang Ablinger-Sperrhackes Mime mit spitzer Tenor und Geifertenor seiner Aufgabe nach, den jungen Siegfried einigermaßen vernünftig heranzuziehen. Homoki nimmt die ihm von Dramaturg Werner Hintze im Gespräch vorgelegte Definition des Siegfried als Scherzo auf, „Siegfried ist eine Komödie, die gleichermaßen von grotesken Momenten und Situationskomik wie auch von rührenden und die Tragödie streifenden Szenen geprägt ist“. Das ist nicht neu. Es wirkt zunächst unnötig drollig, wenn Mime und Siegfried zwischen übergroßen Möbeln hausen, vor denen sie winzig klein wirken, wobei Mime beim Ratespiel mit Wotan kurzzeitig am goldenen Tisch der Götter sitzen darf. Doch im zweiten Akt, wo Alberich auf dem Mobiliar herumkraxelt und sich irgendwo dazwischen Fafners Höhle befindet, hat man sich daran und an das ereignisarme dunkle Kammerspiel und die sehr verhaltene Situationskomik gewöhnt. Klaus Florian Vogt ist ein leichtfüßiger, sympathischer, bubenhafter Siegfried mit einem leicht wirkenden, aber standfesten und ausdauernden Tenor. Vogt, auch er ein Rollendebütant, singt den Siegfried selbstverständlich, schlank und sportiv, sein farbenreich keusches Timbre passt zum unschuldigen Märchenhelden. Märchenhaft das flatternde Waldvögelein, das mit seinen weiten Schwingen Siegfried fast mütterlich umarmt (Rebeca Olvera) sowie Fafner, der dem riesigen Leib des Drachens entsteigt, und später Mime zum Sterben geleitet. Aufgeräumter, doch weiterhin schwarz und in Franck Evins geheimnisvoll dunkles Licht getaucht zeigen sich die Salons im dritten Akt, wo Wotan letztmals die schöne blinde Erda der hartkantigen Anna Danik befragt, seinem Enkel Siegfried unterliegt und lachend von der Bühne abtritt. Dreiviertelhosenträger Siegfried erklimmt den Walkürenfelsen, auf dem mittlerweile ein Bäumchen wächst und trifft auf die Brünnhilde der strahlend disponierten Camilla Nylund. Bald ziehen sich die beiden im stimmlichen und sinnlichen Überschwang in einen der anderen Räume zurück, wo Tante Brünnhilde den Neffen auf ein Bett wirft. Stimmliche Ekstase.

In der Götterdämmerung durchwandert Homoki nochmals die verwirrende Vielfalt der leicht angestoßenen Räume bis hin zu den Zimmern der Rheintöchter, wo alles begann. Der herrschaftliche Glanz hat merklich gelitten, der Lack splittert ab. Alles sehr vorhersehbar. Trotz aller glatten Routine gelingt es Homoki als Regisseur immer wieder auf Details in den Beziehungen hinzuweisen. Zwischen den Geschwistern Gunther und Gutrune, in der Charakterisierung des Hagen, im frivolen Spiel der Rheintöchter, die Hagen kurzerhand aus dem Fenster werfen, oder durchaus psychologisierend, wenn Brünnhilde den Betrug Siegfrieds durchschaut, als diesem in Gestalt Gunthers der Tarnhelm verrutscht. David Leigh, der bereits der Siegfried-Fafner war, ist ein gewaltiger, vor allem in Hagens Ruf eindrucksvoller, darstellerisch fesselnder Hagen, der seine immense Klangfülle durch ein Nebelhorn zu pressen scheint. Als Vater Alberich agiert nochmals das Kraftpaket Christopher Purves, Daniel Schmutzhard ist ein auffallender Gunther, die australische Sopranistin Lauren Fagan eine achtbare Gutrune, Sarah Ferede eine ebensolche Waltraute. Klaus Florian Vogt lässt in „Brünnhilde, heilige Braut“ nochmals erkennen, weshalb man ihn als Siegfried lieben wird. Camilla Nylund hat in ihrer wohldosierten Interpretation ausreichend Leuchtkraft und Volumen für den Schlussgesang der Brünnhilde. Zum szenisch nicht wirklich überwältigenden Schluss wirft Homoki nochmals die Drehscheibe an. U.a. besieht sich Wotan vom Lehnstuhl aus den Brand Wallhalls. Dann die leere Abfolge der Zimmer und Säle (alle Fotos Oper Zürich/Monika Rittershaus). Rolf Fath

In der Götterdämmerung durchwandert Homoki nochmals die verwirrende Vielfalt der leicht angestoßenen Räume bis hin zu den Zimmern der Rheintöchter, wo alles begann. Der herrschaftliche Glanz hat merklich gelitten, der Lack splittert ab. Alles sehr vorhersehbar. Trotz aller glatten Routine gelingt es Homoki als Regisseur immer wieder auf Details in den Beziehungen hinzuweisen. Zwischen den Geschwistern Gunther und Gutrune, in der Charakterisierung des Hagen, im frivolen Spiel der Rheintöchter, die Hagen kurzerhand aus dem Fenster werfen, oder durchaus psychologisierend, wenn Brünnhilde den Betrug Siegfrieds durchschaut, als diesem in Gestalt Gunthers der Tarnhelm verrutscht. David Leigh, der bereits der Siegfried-Fafner war, ist ein gewaltiger, vor allem in Hagens Ruf eindrucksvoller, darstellerisch fesselnder Hagen, der seine immense Klangfülle durch ein Nebelhorn zu pressen scheint. Als Vater Alberich agiert nochmals das Kraftpaket Christopher Purves, Daniel Schmutzhard ist ein auffallender Gunther, die australische Sopranistin Lauren Fagan eine achtbare Gutrune, Sarah Ferede eine ebensolche Waltraute. Klaus Florian Vogt lässt in „Brünnhilde, heilige Braut“ nochmals erkennen, weshalb man ihn als Siegfried lieben wird. Camilla Nylund hat in ihrer wohldosierten Interpretation ausreichend Leuchtkraft und Volumen für den Schlussgesang der Brünnhilde. Zum szenisch nicht wirklich überwältigenden Schluss wirft Homoki nochmals die Drehscheibe an. U.a. besieht sich Wotan vom Lehnstuhl aus den Brand Wallhalls. Dann die leere Abfolge der Zimmer und Säle (alle Fotos Oper Zürich/Monika Rittershaus). Rolf Fath