.

Dank der üppig bestückten Leibücherei in meinem kleinen Heimatort nahm die Artus-Sage in meiner jugendlichen Phantasie einen besonderen Platz ein, der durch die ersten amerikanischen Cinemascope-Filme im örtlichen Kino (Stuhlmachers Lichtspiele sonntags nachmittags mit strenger Alterskontrolle) einen zusätzlichen visuellen Glamour erhielt.

Abgesehen von meiner puerilen Begeisterung für Ritterspiele und Tafelrunde war es die Figur des Lancelot in seinem Zwiespalt zwischen Liebe zu Arthus und Liebe zu dessen Frau Guinever, die mich am meisten beschäftigte, vielleicht auch wegen des kleinen Quentchens an homosexueller Spannung zwischen den beiden „besten Freunden“. Was natürlich von Hollywoods Filmmaschienerie total negiert wurde. Dennoch – wenn (wie auf dem Filmplakat oben) Robert Taylor seine Lippen in die von Ava Gardner tauchte und Mel Ferrer dem grämlich zusah konnte man sich schon Gedanken machen (ich jedenfalls). Erst modernere Verfilmungen zeigen die drei vereint, wenngleich ostentativ angetrunken, im breiten Königsbett, um der Erbfolge nachzuhelfen.

Victorin Joncières/ Foto Nadar/BNF Gallica

Operalounge-Lesern wird meine Begeisterung für die französische Grand-Opéra nicht entgangen sein. Und sie können vielleicht nachvollziehen, dass die Ankündigung einer Lancelot-Oper von Victorin Joncières im fernen Saint-Etienne (gleich neben Lyon) im Mai 2022 mich aufschreckte, wenngleich ich den wenigen Aufführungen nicht beiwohnen konnte. Zumindest versorgten mich tüchtige Freunde mit einer klanglich ordentlichen Hosentaschenaufnahme, sah sich das Theater doch nicht in der Lage, eine Hausaufnahme herauszurücken. Oder für eine Radioübertragung zu sorgen. Oder den an diesen Opern sonst so interessierten Palazetto Bru Zane zu einer CD zu bewegen, nachdem ebendort bereits der hochinteressante Dimitri Joncieres erschienen war. Domage! Dafür lieber die x-te unnötige Saint-Saens-Oper oder Messager-Operette… (ABER – oh Wunder, nach ein paar Monaten gab´s eine DVD von der Aufführung, die mich zu meinem Entzücken erreichte, man soll eben nicht vorzeitig verzagen.)

.

Das besonders dürftige Programmheft zur Aufführung in Saint-Etienne (nicht einmal mit Libretto!) sagt so gut wie nichts über die Oper selbst und dafür sehr viel über die Mitwirkenden. Und auch in den regionalen Kritiken finden sich nur die bekannten Daten zur Entstehung 1900 und das übliche Blumige (les Francais…).

Also packte mich mein Ehrgeiz als Opernfan eben diesen Genres, das Werk als eines in einer erstaunlich langen Kette von Lancelot-Opern vorzustellen. Erst jetzt lernte ich, dass es vor allem im späten 19. Jahrhundert recht viele Vertonungen des Stoffes gab und sich in unserer Zeit auch einige namhafte Komponisten wie Paul Dessau (1969), Tancred Dort (1985), Friedrich Burkhard (1962), Boris Vian (1998), Georges Delerue (1957), sogar Francesco Malipero oder Roger Sessions damit befasst hatten.

.

Jean Arriet-Bartet (* 13. Dezember 1862 in Gurs; † 1943) hier als Markhoël in Joncieres „Lancelot“1900/ Ipernity.

Bis 1900 gibt es hingegen erstaunlich viele Lancelot-Opern: Lanzelot vom See von Adolf Emil Büchner, Uraufführung 1856 [nur Ouvertüre]; Lancelot du Lac „Drame musical en trois actes et cinq tableaux‘ von Augusta Mary Anne Holmes; Entstehung um 1870/75 [unveröffentlichtes Manuskript]; Lancelot von Theodor Hentschel; Uraufführung 30.10.1878, Bremen. Guenever von Charles Hubert Hastings Parry; Entstehung 1884-1886. Eliane „Dichtung in drei Akten nach Tennyson’s Königs-Idyllen‘ von Ödön Peter Jözsef von Mihalovich Hans Herrig; Uraufführung 16.2.1908, Budapest. Guinevere, or Love Laughs at Law von Harry Thomas Pringuer. Lanzelot „Heroische Oper in drei Aufzügen“ von Reinhold Ludwig Herrran 1891, Braunschweig. Etaine „Opera-Legende en 4 actes et 6 tableaux“ von Herman Bemberg, Uraufführung 5.7.1892, London. Lancelot du Lac „Drame lyrique en quatre actes et six tableaux“ von Victorin de loncieres id. i. Felix- Ludger Rossignol] Uraufführung 7.2.1900, Paris. Lancelot von Francis Burdett Money-Coutts Entstehung 1889. Launcelot Oper in 3 Akten von Isaac Manuel Francisco Albeniz/ Fragment 1902-1903. (…) (nach Michael Waltenberger/ Mittelalterrezeption im Musiktheater, s. nachstehend)

.

.

Der Germanist Michael Waltenberger hat den Topos des Lancelot in der Oper in einem Aufsatz (in Mittelalterrezeption im Musiktheater: Ein stoffgeschichtliches Handbuch, De Gryuter 2021) untersucht und schreibt dort: Die Lancelot-Opern des neunzehnten Jahrhunderts konzentrieren sich in der Mehrzahl auf eine ganz bestimmte Episode aus dem weiten Handlungskreis um Lancelot, nämlich auf die krisenhafte Komplikation seiner heimlichen Beziehung zu Ginover durch die Liebe der Jungfrau von Escalot, die von ihm abgewiesen wird und aus Kummer stirbt (…).

Der Germanist Michael Waltenberger/ Autor des nebenstehenden Artkels/ Professor für Germanistische Mediävistik an der Ludwig-Maximilian-Universität München (hier Einzelheiten zur Person)

Noch vor dem mittelalterlichen Prosaroman wird der Lancelot-Stoff durch einen Versroman Chretiens de Troyes schriftliterarisch manifest: Der um 1170 entstandene Chevalier de la charrette exponiert bereits das dilemmatische Liebesdreieck zwischen dem Königspaar und dem besten Ritter der Tafelrunde. Nur wenige Jahrzehnte später entsteht dann der französische Lancelot en prose, der nicht nur die Geschicke des Helden zu einer vollständigen Biographie erweitert, sondern diese auch noch in eine Gesamtchronik des Artusreichs einbettet und durch die Integration des Gralsstoffs vor einen heilsgeschichtlichen Horizont rückt (… und) wird schon bald durch vorgeschaltete Teile (Estohe del Saint Graal – Estoire de Merlin) zum Lancelot-Gral-Zyklus erweitert. Dutzende von Manuskripten, dann auch eine Reihe von Drucken überliefern den Roman kontinuierlich vom dreizehnten bis zum beginnenden sechzehnten Jahrhundert; vielfältige Varianten entstehen durch Bearbeitungen, Kompilationen und durch Kontamination mit anderen höfisch-ritterlichen Stoffen. Schon im Mittelalter weitet sich die Rezeption durch Ausläufer in mehrere europäische Literaturen aus.(…)

Die Konjunktur dieser Episode als Opernstoff ist ein Epiphänomen ihrer breiten zeitgenössischen Popularität und der reichen literarischen wie bildkünstlerischen Rezeption ihrer Bearbeitung durch Alfred Lord Tennyson (1809-1892/ 1833 und revidiert 1842 Ballade The Lady of Shalott nach einer italienischen Novellenversion des dreizehnten Jahrhunderts). Auf Tennysons Idylle basieren unter anderem die Libretti der Lancelot- Opern von Charles Parry (entstanden 1884-1886) oder auch Victorin de Joncieres (UA 1900 … u. a, ).

In vielen Fällen hat allerdings weniger Tennysons differenzierte romantische Psychologisierung (…) inspiriert, sondern eher das dramaturgisch hochwirksame Plot-Gerüst. So reichern etwa Edouard Blau und Louis Gallet in ihrem Text für den überzeugten Wagnerianer Joncieres (1839-1903) das Geschehen mit Figuren und Handlungselementen aus anderen Prätexten an und rücken zugleich die Polarität zwischen den beiden Frauenfiguren behutsam der antithetischen Grundkonstellation des Tannhäuser (-> Dichter und Sänger) näher (Joncieres 1899). Musikalische, szenische und strukturelle Annäherungen an Richard Wagner sind selbstverständlich schon vor Joncieres zu finden. (…) (Übrigens gibt es im mittelalterlichen Lancelot en prose zwar keine erotische Spannung zwischen Lancelot und Artus, wohl aber eine enge homosoziale, mit homoerotischen Obertönen versehene Beziehung zwischen Lancelot und seinem besten Freund, dem König Galahot.). Soweit Michael Waltenberger

.

.

Victorin Joncieres „Lancelot“ in Saint-Etienne/ Szene/© Cyrille Cauvet

Seit ihrer Uraufführung am 7. Februar 1900 an der Pariser Oper geriet Victorien Joncieres Lancelot in Vergessenheit, ebenso wie alle seine Werke wie Le Sicilien (1859), Sardanapale (1867), Les derniers Jours de Poimpeji (1869), La Reine Berthe (1878) und Le Chevalier Jean (1885), ohne Dimitri (1876, s. operalounge) zu vergessen, der dank der 2014 erschienenen CDs ein breiteres Publikum gefunden hat, natürlich auf Initiative des Palazetto Bru Zane.

Wie andere Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Werke wie Sigurd von Ernest Reyer (1884) verbindet sich in Lancelots Musikstil ein ausgesprochen französisches Flair mit Wagner-Reminiszenzen, die sowohl in der Musik als auch in der Wahl der Handlung präsent sind. Wenn die Eleganz des Beginns von Akt II sie geschickt mit einer feinen verdischen Charakterzeichnung verbindet, bringt die Ballettpantomime von Akt III einen ohrwurm-artigen und farbigen Walzer mit einer spanischen Note, die seit Carmen (1875) als Modell in der französischen Musik präsent ist. Dieses Ballett, dessen brillante Abfolge von sechs kurzen Szenen – kaum mehr als zwanzig Minuten – Applaus garantiert, verleiht dem Geschehen Nachdruck (man denke an Verdis Don Carlos mit seinem unverzichtbaren Handlungsbalett La Peregrina), während sie die musikalische Üppigkeit unterstreicht, die in dieser Komposition noch vor Pelléas et Mélisande vorhanden ist, sowohl in den kraftvollen Chorpartien als auch in ausgiebigen Glockenschlägen (am Ende der beiden Szenen des ersten Akts), die wiederum die große romantische Orgel für ein Finale im Kloster auf eine religiöse Hymne im Gounod-Stil assoziieren (erste Szene des vierten Akts).

Victorin Joncieres „Lancelot“/ die Starsopranistin der Pariser Oper, Marie Delna (Paris, 3 April 1875 – Paris, 24 July 1932), sang die Guinèvre der Uraufführung/ Nadar/ BNF Gallica

Die Oper (wieder eine heroische in der Rückbesinnung auf glorreiches Mittelalter in der Folge des Deutsch-Französischen Krieges und der demütigenden Niederlage für Frankreich) erzählt von der fatalen Liebe der Königin Guinèvre, der Gattin von König Arthus, zu dessen Freund und Mitstreiter Lancelot. Zwischen Markhoël, dem hasserfüllten, heimtückischen Ritter, der dem König diese Untreue verrät, dem reinen jungen Mädchen, das auch in Lancelot verliebt ist (Elaine), dem Vater von Elaine (der Graf Alain de Dinan), einem weisen, edlen und treuen Diener des König Artus, den anderen Rittern der Tafelrunde und den ausladenden Zeremonien fehlt keine Zutat für eine gut konstruierte und effektvolle Handlung. Wie es Tradition war, füllt, während Lancelot schläft, eine große Ballettpantomime, „Der Feensee“, wie bei Rimskys Mlada fast den ganzen 3. Akt. Diese ist in neun Teile geteilt. Die Dame vom See (eine Art Oberfee und mythische Gottheit, aus den diversen Filmen bekannt durch ihre weiße Hand, die aus dem Wasser heraus Arthus das Schwert Excalibur übergibt und dieses nach dessen Tod nach einem spektakulären Sturz ins Wasser wieder an sich nimmt) befehligt die Elfen, die Irrlichter – ein bekannter Topos, oft auf die Bühne gebracht und von Petipa und der Taglioni betanzt (vergl. Le Lac du Fées Offenbachs und anderer).

Die Musik von Victorien Joncieres zeigt viele Einflüsse, zum Beispiel von Wagner, dessen glühender Verteidiger in Frankreich Joncières war. Es gibt ein ständiges Leitmotiv und die Verwendung von dunklen und kriegerischen Blechbläsern bei den Auf- und Abtritten von König Artus. Joncieres´ Musik bezaubert (allerdings ohne dass seine Melodien im Gedächtnis bleiben) durch ihre Leichtigkeit und ihre persönliche Harmonik. So bei der Arie der Guinèvre im 1. Akt „Amour, cruel amour“, die von einem schönen Duett mit Lancelot gefolgt wird. Dann ein Duett zwischen Guinèvre und Elaine, die sich im 4, Akt in ein Kloster zurückgezogen haben, wo sich die Geständnisse ihrer Liebe bald in einen schweren Konflikt verwandeln, als sie erkennen, dass sie beiden denselben Mann lieben. Die Orchestrierung ist reich und zeigt die fachliche Fähigkeit des Komponisten, der in einer Epoche und einem Ästhetizismus, die vielleicht schon überholt waren, verankert war.

Victorin Joncières „Lancelot“ in Saint-Etienne/ Szene/© Cyrille Cauvet

Lancelot erscheint vor allem als die Synthese eines halben (vergangenen) Jahrhunderts französischer Oper, weil sich hier die Klänge des Prophète von Meyerbeer und der durch den französischen Geschmack gedämpften Wagnerismus in einer Oper begegnen, die auf Arien verzichtet, die aber – spät aber doch – eine Ballett-Pantomime, würdig eines Ambroise Thomas (oder auch Verdi) enthält. Trotz desselben Sujets ähnelt die Musik von Lancelot kaum der des Roi Arthus von Chausson (1903), aber, ein mittelalterliches Sujet verpflichtet eben, man hört viele Trompetenstöße; und die schönsten Passagen sind zweifellos die verschiedenen Duette zwischen den Protagonisten.

Wäre Lancelot dreißig Jahre früher geschrieben worden, hätte er sicher einen größeren Erfolg bei Publikum und Kritik gehabt als nur die 7 Vorstellungen, die ihm im Februar 1900 im Palais Garnier zugestanden wurden (wobei die große Marie Delna damals als Guinèvre für Furore sorgte), übrigens in demselben Monat der Uraufführung von Louise von Gustave Charpentier an der Opéra-Comique, einem weitaus zeitgemäßeren Werk, das sofort überall bekannt wurde. Lancelot ist jedoch nicht weniger eine Oper, die eine Wiederentdeckung sehr verdient. Aber keine CD-Ausgabe ist für diese letzte Oper von Joncières ist in Sicht.

.

.

Victorin Joncières „Lancelot“ in Saint-Étienne/ Szene/© Cyrille Cauvet

Zum Komponisten Victorien Joncieres schreibt Alexandre Dratwicki, künstlerischer Direktor des Palazzetto Bru Zane, in der CD-Ausgabe zu Joncieres Oper Dimirtri: Das Talent von M. Joncière hat eine bemerkenswerte und seltene dramatische Qualität. Im Gegensatz zu einigen der heutigen Komponisten hat er das Verdienst, Opern zu schreiben, die nicht so sehr malerisch sind – indem er Musik verwendet, um eine Szene zu setzen, ein Dekor zu schaffen –, sondern kraftvoll dramatisch. Er hat Meyerbeer und Verdi sehr bewundert und ihre Werke ausgiebig studiert, was für ihn von großem Wert war. Seine Rezitative sind immer gut vorgetragen, sein Orchester ausdrucksstark, seine Melodien immer auf die Bühnenbewegung abgestimmt. Die Absichten des Autors werden getreu und überzeugend wiedergegeben. Wenn ihm eine gute Handlung zur Verfügung gestellt wurde, hat M. Joncières es nie versäumt, sie gut zu verarbeiten, und wenn das Libretto starke Kontraste erfordert, wie zum Beispiel bei Dimitri, hat jeder der verschiedenen Akte seine eigene spezifische Färbung. Der erste ist malerisch, der zweite lebhaft und hell, der dritte und vierte dramatisch, und so vermeidet der Autor zu seinem großen Verdienst Monotonie; schließlich drückt der fünfte Akt Glück und Erfolg aus, die bald zerstört werden, wenn die Katastrophe eintritt. Diese Kunst, die Musik so umzuwandeln, dass sie mit den verschiedenen Tableaus und Szenen des Dramas in Einklang steht, fehlte Hálevy und Félicien David vollständig; sie fehlte bei Wagner, und unglücklicherweise hatte M. Joncières sie verloren, als er anfing, La Reine Berthe zu komponieren. Ich denke, es gibt sehr wenige Opern, in denen der Charakter und die Farbgebung der verschiedenen Tableaus so gut definiert sind (wie bei Dimitri). Dies ist eine der herausragenden Qualitäten von Meyerbeers Les Huguenots und L’Africaine, Berlioz‘ La Damnation de Faust, Gounods Faust (viel Abwechslung, aber sehr uneinheitlich), Reyers La Statue und Massenets Le Roi de Lahore.

(Georges Servières, „La musique française moderne: Victorin Joncières“, La Fantaisie artistique et littéraire, 2. Oktober 1880.)

Joncières „Lancelot“/ Mll.e Mante als Guinèvre/ Atelier Nadar/BNF Gallica

Ludger Rossignol, besser bekannt als Victorin (de) Joncières, wurde 1839 in Paris geboren, wo er 1903 starb. Er studierte zunächst Malerei im Atelier von François-Édouard Picot, wandte sich dann aber der Musik zu und gelangte ans Pariser Konservatorium, wo er an Elwarts Harmonieklasse teilnahm und an Lebornes Unterricht in Fuge und Kontrapunkt teilnahm. Aber er verließ diese Institution vorzeitig, anscheinend nachdem er sich mit letzterer über Richard Wagner zerstritten hatte, dessen Avantgarde-Theorien er viele Jahre lang verteidigen sollte. Ende der 1850er Jahre begann er eine Karriere als Komponist, insbesondere mit Schauspielmusik für Shakespeares Hamlet, dann eine erste Oper, Sardanapale, die 1867 uraufgeführt wurde. Eine weitere Oper, La Dernier jour de Pompéi, wurde 1869 im Théâtre-Lyrique aufgeführt, war aber trotz einiger schöner Momente, denen die Aufführungen nicht ganz gerecht geworden zu scheinen, weder ein Publikums- noch ein Kritikererfolg. Die Kritik empfand vor allem den Umgang des Komponisten mit dem Orchester als zu simpel. So begann Joncières ab 1870 in seiner Symphonie romantique mit neuen Instrumentalklängen zu experimentieren – Experimente, die in seiner Oper Dimitri, 1876 an Vizentinis Théâtre Lyrique National uraufgeführt, einen durchschlagenden Erfolg zeitigten, 1890 dann auch an der Opéra-Comique.

Der Musikwissenschaftlerund Prinzipal des Palazetto, Alexandre Dratwicki (Palazetto Bru Zane)

Das teilweise Scheitern sowohl von La Reine Berthe (Pariser Opéra, 1878) – wahrscheinlich erklärt durch ein zweitklassiges Libretto und eine unterdurchschnittliche Aufführung – als auch von Le Chevalier Jean (Opéra-Comique, 1885) trübte seinen Ruhm. Von dieser schwierigen Zeit erholte sich Joncières nicht. Nach Lancelot (Pariser Opéra, 1900) gab er das Komponieren offiziell auf. Letzteres Werk, das zehn Jahre zuvor komponiert worden war, erschien ihm verspätet, um angemessen gewürdigt zu werden, da es in den 1890er Jahren so viele Veränderungen in der Musikästhetik gegeben hatte. Zu Joncières‘ Werken gehören auch eine unvollendete Symphonie, eine dramatische Kantate mit dem Titel La Mer, mehrere Kunstlieder (mélodies) und einige anspruchslose Genrestücke. Er arbeitete zudem als Journalist: Von 1871 bis 1900 war er Musikkritiker von La Liberté, in dessen Kolumnen er seine Freunde unterstützte, darunter César Franck und Emmanuel Chabrier.

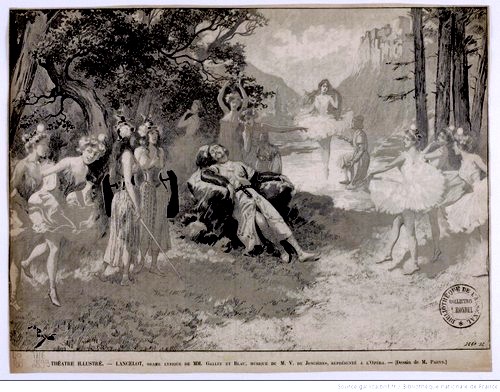

Victorin Joncières „Lancelot“/ zeitgenössische Zeitungsillustration zum Feen-Ballett/ BNF Gallica

Unter den Opernkomponisten ist Joncières insofern außergewöhnlich, als er sich sofort dieser komplexen und anspruchsvollen Gattung zuwandte, ohne zunächst Orchester- oder Kammermusikwerke zu komponieren. Er scheint schon sehr früh seine Berufung zu ernsthaften Werken mit monumentalen (insbesondere mittelalterlichen) Sujets gespürt zu haben. Er komponierte keine Opéras-comiques im eigentlichen Sinne, und alle seine Werke, selbst diejenigen, die nicht in den großen Theatern aufgeführt wurden, waren mit der gleichen Üppigkeit und Pracht konzipiert wie jene, die für die Pariser Opéra bestimmt waren. (…) Alexandre Dratwicki/ Übersetzung Daniel Hauser

.

.

Und schließlich noch eine repräsentative Kritik zur Uraufführung an der Pariser Oper vom 28. Februar 1900 in der Pariser Revue musicale der Revue des deux mondes: Nichts fehlt dem Lancelot von M. Joncières, was einmal eine Oper ausmachte, und sogar eine sehr schöne Oper. Diese sehr ordentliche Arbeit entspricht durchaus, wenn nicht sogar vollkommen, dem Geist und Genie zahlreicher früherer unvergänglicher Meisterwerke. Ich spreche nicht von den wagnerianischen Meisterwerken: Als einer der ersten, die Wagner verstanden und bewunderten, blieb Joncières einer der Letzten und Entschlossensten, die ihn absolut nicht imitierten. Darin hatte er übrigens zweimal recht, und das – vor allem in dieser Angelegenheit – war nicht jedem gegeben.

Victorin Joncieres „Lancelot“/ Starbesetzung der Urauffführung 1900 – extra ausgewiesen das große Ballett „Le Rêve de Lancelot“/BNF Gallica/ Dank an den Palazzetto Bru Zane

Abgesehen vom wagnerianischen Element ist alles Nötige für einen Erfolg im Lancelot vorhanden. Es gibt eine Fülle an Melodien und das Cantabile, ohne falsche Scham, blüht. Tenor, Mezzosopran und Bariton: „sie singen noch“ und einige ihrer Melodien sind nicht zu verachten. Die allgemeine Tonalität, wie die Melodik, hat nichts an sich, das missfällt. M. Joncières hat Sinn für „reiche Töne“. Er gefällt sich – gelegentlich ein wenig banal – in der Opulenz von G-, Des und gis-Moll.

„Es gilt zu singen, um zu singen“, sagte Grétry, „und zu singen, um zu sprechen.“ In keiner dieser beiden Bedingungen könnte man sagen, dass es bei M. Joncières schlecht singt. Eindrucksvoll bezüglich der Stimme, ist seine Musik es nicht weniger bezüglich des Wortes. Überall im Lancelot fällt die Betonung, wo und wie sie sein soll. Und das Orchester klingt ebenfalls nicht anders als es soll, und nach der üblichen Reihenfolge antworten einander Oboe und Klarinette. Die Rhythmen wechseln genauso erwartungsgemäß wie die Klangfarben, und bald folgen Staccato und Legato aufeinander, bald ist ein Violoncello-Solo gefolgt von einem Hornstoß.

Noch einmal, nichts ist hier falsch. Ritterliche und königliche Pracht, Umzüge und Chöre ohne Begleitung, Fanfaren auf der Bühne und Glockenspiele im Orchester. De profundis in der Kulisse und Feenballett mit Walzer, nichts wurde von dem sehr gewissenhaften Kompositeur an diesem vollständigen Werk vernachlässigt. So reproduziert Lancelot mit Genauigkeit das was früher eine „grand opéra“ war und was man heute noch so nennt.

Alles das müsste, wie es scheint, exzellent sein, und doch ist es nur passabel. Warum? Weil der Sinn und das Geheimnis des Genies in der musikalischen Formel fehlen, was sage ich, in der Form selbst. Es liegt nicht am Formalen, weil unterschiedliche, um nicht zu sagen, widersprüchliche Formen, die eines Orpheus und eines Lohengrin beide schön sein können. Weil einander äußerlich sich ähnelnde Werke im Grunde erstaunlich unähnlich sind. Weil ein einmaliges Ideal, zum Beispiel das der französischen Oper und des wagnerianischen Operndramas, Meyerbeer zu seinen Hugenotten oder zum Prophet inspiriert hat, und eben M. Joncières zu Lancelot, Wagner zu seiner Tetralogie oder zum Tristan, und M. d’Indy zu Fervaal.

Joncières „Lancelot“/ Albert Vaguet war der Titelsänger der Uraufführung/ Programnmheft/Libretto/ Dank an den Palazzetto Bru Zane

Die Motivation! Das ist in der Musik vor allem die Tatsache, dass sie magisch, mysteriös, einmalig und in ihrer Wirkung auch dem Verstand unzugänglich ist. Unter den Äußerlichkeiten entzieht sie sich ständig; sie entflieht den armseligen Forschern, die wir sind, und ihre ewige Flucht, die den Reiz unserer Forschung macht, macht auch ihre Unsicherheit und vielleicht das Nichts.

Ein Schulwerk hat man Lancelot genannt, und das ist nicht schlecht gesagt, unter der Bedingung, dass die Oper nicht ein Werk ohne Erfahrung, noch weniger der Unkenntnis ist, sondern eines von Tradition und Respekt, ein Werk, das nicht im Gegensatz zur Vergangenheit steht, sondern ihr entspricht und das sich mit Weisheit den großen Vorbildern nähert, anstatt sich von ihnen gewaltsam zu entfernen. Lancelot wird den Namen seines Autors wohl nicht berühmt machen; aber gewürdigt. Ich befürchte sogar, wenn ich von dieser Partitur ehrlich und in gutem Glauben mehr sprechen werde als von vielen anderen. Ich befürchte, wenn schon nicht keinen zu großen Respekt, auch zu wenig Sympathie gezeigt zu haben. Camille Bellaigue/ Übersetzung Ingrid Englitsch

.

.

Wie bei vielen Artikeln über Unbekanntes hat auch dieser viele Eltern, und es gilt sich zu bedanken. Vor allem bei Michael Waltenberger, Professor für Germanistische Mediävistik an der Ludwig-Maximilian-Universität München (hier Einzelheiten zur Person), und Autor des Beitrags zu Lancelot in: Mittelalterrezeption im Musiktheater: Ein stoffgeschichtliches Handbuch; herausgegeben von Christian Buhr, Michael Waltenberger. Bernd Zegowitz.; Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 06.04.2021 – 652 Seiten, S. 305 pp: Michael Waltenberger hat uns liebenswürdiger Weise die Übernahme seiner Textpassagen gestattet.

Die Anmerkungen von Alexandre Dratwicki zu Joncieres als entnahmen wir der CD-Buchausgabe zu dessen Oper Dimitri, die vom Palazzetto Bru Zane 2013 herausgegeben wurde, Daniel Hauser hat übersetzt. Ingrid Englitsch besorgte die Übertragung der Kritik von 1900 und gab Übersetzungshilfen bei der Recherche. Meinem französischen Tauschfreund G. danke ich für die Bereitstellung der Inhouse-Aufnahme. G. H.

Am 6. Mai 2022 gab es die letzte Oper von Victorin Joncières , Lancelot (Lancelot/Thomas Bettinger; Arthus/Tomasz Kumiega; Alain de Dinam/ Frédéric Caton; Markhoël/Philippe Estèphe; Kadio/ Camille Tresmontant; Guinèvre/ Anaïk Morel; Elaine/ Olivia Doray; Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire, Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire; Dirigent Hervé Niquet; Regie Jean-Romain Vesperini, Ausstattung Bruno de Lavenère).

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Über die Musik Wagners wird wenig gesagt, was wohl der Gattung Roman geschuldet ist, der Verzicht auf eine chronologische Gliederung und auf die strenge Bindung an einen einzigen Romanhelden, nämlich Levi, bringen Abwechslung, aber auch eine gewisse Unruhe in das Werk.

Über die Musik Wagners wird wenig gesagt, was wohl der Gattung Roman geschuldet ist, der Verzicht auf eine chronologische Gliederung und auf die strenge Bindung an einen einzigen Romanhelden, nämlich Levi, bringen Abwechslung, aber auch eine gewisse Unruhe in das Werk.

Und vorher die DVD zur Aufführung 2015: Peter P. Pachl

Und vorher die DVD zur Aufführung 2015: Peter P. Pachl

Von der um ein halbes Jahr verschobenen und schließlich im September 2020 in Graz herausgekommenen Produktion liegt nun der Mitschnitt vor (2 CD

Von der um ein halbes Jahr verschobenen und schließlich im September 2020 in Graz herausgekommenen Produktion liegt nun der Mitschnitt vor (2 CD

Den umgekehrten Weg schlägt eine Veröffentlichung

Den umgekehrten Weg schlägt eine Veröffentlichung  Gut drei Zentimeter dick ist die Klappbox.

Gut drei Zentimeter dick ist die Klappbox.

In der

In der