.

Angesichts der Bankenkrise 2010 und der mürrisch gezahlten Milliarden für Griechenland 2010 – 2018 mag man vergessen, was für ein Kulturland die EU retten (auch und vor allem Dank Angela Merkel) wollte, nicht nur einen Verwalter der antiken Trümmer, sondern eben auch eine Gesellschaft, die sich als eigener Staat erst im 19. Jahrhundert etablierte und nach einer so wechselvollen Okkupation durch Fremdmächte (Osmanen) Identität und den Anschluss an Westeuropa suchte – in politischer wie kultureller Hinsicht.

Kaum bekannt ist die Operngeschichte des Landes, das sich nach der Befreiung von den Türken Mitte des 19. Jahrhunderts zumindest in der Oberschicht akut am Westen zu orientieren versuchte, vor allem in musikalischer und literarischer Hinsicht – erst an Italien, dann Deutschland und Frankreich (bemerkenswerter Weise ist die Popmusik dort nach wie vor orientalisch beeinflusst). Im Folgenden werden einige Väter der griechischen Oper vorgestellt, so hier Paolo Carrer, dessen Marathon-Salamis (erst 2003!) an der Athener Oper Premiere hatte.

.

.

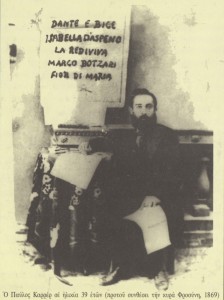

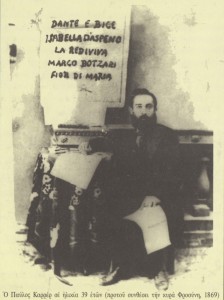

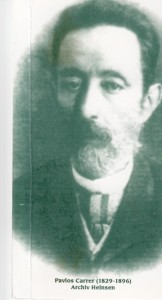

Pavias Carrer (oder auch: Paolo Carrer, der stets auf seinem griechischen Namen bestand) war einer jener ausländischen Komponisten, an denen das Italien der Verdi-Folge so reich war. Sie alle erhielten ihre musikalische Formierung meist in Mailand und gingen dann – nach beträchtlichen Erfolgen in Italien – in ihre Heimatländer zurück, wo sie umjubelte Nationalkomponisten wurden. Wie seine Kollegen Gomes (Fosca), Montero (Virginia), Zaijc (Amelia) oder sein etwas späterer Landsmann Samara (La Martire) wurde auch Carrer (um beim italienischen Namen angesichts seiner italienischsprachigen Opern zu bleiben) – nach einer Kindheit auf Korfu und in England und nach einem ersten Musikstudium bei Cricca und Mirangini auf seiner Heimatinsel Zakynthos – ebendort ausgebildet, denn 1850 übersiedelte er aus dem erst 1821 gegen die Türken revoltierenden Griechenland nach Italien und erlernte im Musikzentrum Mailand bei Bosserone, Tassistri und Winter sein Handwerk. Seine ersten Opern wurden in der Folgezeit mit Glanz am Teatro Carcano aufgeführt (so Dante e Beatrice 1852, lsabella d’Aspeno 1853 und La Rediviva 1854).

Paolo Carrer und seine Frau, die Sängerin lsavella (!) Yara/OBA

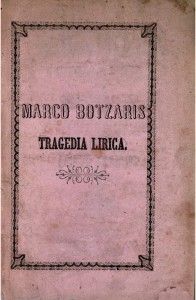

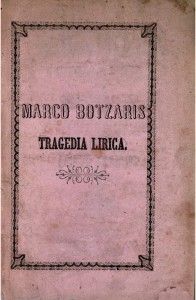

Bereits 1857 kehrte Carrer nach Zakynthos zurück, wo er die beiden letztgenannten Werke aufführen konnte. In beiden Fällen sang die Sopranistin lsavella (sic) Yara die Hauptrolle, und Carrer heirate sie kurz darauf (was sich auf die Sopranlastigkeit seiner weiteren Opern auswirkte). 1858 wurden erstmals Auszüge seiner gegen die ehemalige türkische Herrschaft gerichteten Oper Marcos Botsaris in Athen in Anwesenheit des Königs (der von den Siegermächten eingesetzte deutsche Otto) gegeben. Das ganze Werk zu spielen bereitete Probleme, weil die ionischen Inseln (Zakynthos war der Heimatort Carrers) nach der Vertreibung der Türken unter britischer Herrschaft standen, während Festland-Griechenland bereits unabhängig war und das Thema der Oper Marcos Botsaris ein mühsam unterdrücktes, pangriechisches Vereinigungsverlangen anstachelte, das politisch nicht opportun schien und Griechenlands Position gegenüber den Weltmächten problematisch machte. Noch 1861, als in Patras eine komplette erste Aufführung zustande kam, gab es Unruhen im Publikum, als im 1. Akt das interpolierte Freiheitslied „O yero Demos“ erklang und weitere Aufführungen darauf untersagt wurden – Oper als Ausdruck politischen Volkswillens lässt an Verdi und Auber denken.

.

Zwischen Verdi und dem Verismo – die Musik: Carrer muss als eine der großen Pionierfiguren in der Geschichte der abendländischen (i. e. westlich orientierten) Musik in Griechenland nach der abgeschüttelten Unterdrückung durch die Ottomanen gelten. Er war dort vor seinem späteren Kollegen Samara vielleicht der am meisten gespielte griechische Komponist im 19. Jahrhundert. Er gilt zudem als einer der wichtigsten Vertreter der ionischen (d. h. nicht dem Festland zugehörigen) Schule Griechenlands, der er sich mit seinen Opern über bedeutende Persönlichkeiten der griechischen Geschichte und in seiner Wendung gegen die türkische Unterdrückung widmete. Trotz seiner sehr kurzen Ausbildungszeit in Italien, aber doch auch durch seine vorausgehende Formierung in italienischer Idiomatik, erinnert sein Stil sehr an die Sprache eines frühen Verdi, wenngleich seine Opern große Ähnlichkeiten zu Bellini (Norma vor allem) und Donizetti aufweisen. Dabei zeigt seine Musik nicht wirklich die sonst für diese Exil-Komponisten typische „Ponchielli“-Sprache eines allgemeinen vor-verdianischen Idioms. Sie ist sehr reichhaltig an Cabaletten, plötzlichen Stimmungsumschwüngen, an Chorpassagen, die mit fast reißerischen Momenten an den Trovatore oder Attila erinnern, an langen, hervorragend aufgebauten Solo-Auftritten mit dankbaren und außerordentlich belkantesken Ausformungen, ohne in wirklich konservativen Ziergesang zu münden. George Leotsakos schreibt im Opera Groves von einer „spontan eingefangenen“ Melodie mit Blick auf enorme Bühnenwirksamkeit, üppig und flüssig in ihrem Effekt und von direkter dramatischer Zielrichtung .

Zwischen Verdi und dem Verismo – die Musik: Carrer muss als eine der großen Pionierfiguren in der Geschichte der abendländischen (i. e. westlich orientierten) Musik in Griechenland nach der abgeschüttelten Unterdrückung durch die Ottomanen gelten. Er war dort vor seinem späteren Kollegen Samara vielleicht der am meisten gespielte griechische Komponist im 19. Jahrhundert. Er gilt zudem als einer der wichtigsten Vertreter der ionischen (d. h. nicht dem Festland zugehörigen) Schule Griechenlands, der er sich mit seinen Opern über bedeutende Persönlichkeiten der griechischen Geschichte und in seiner Wendung gegen die türkische Unterdrückung widmete. Trotz seiner sehr kurzen Ausbildungszeit in Italien, aber doch auch durch seine vorausgehende Formierung in italienischer Idiomatik, erinnert sein Stil sehr an die Sprache eines frühen Verdi, wenngleich seine Opern große Ähnlichkeiten zu Bellini (Norma vor allem) und Donizetti aufweisen. Dabei zeigt seine Musik nicht wirklich die sonst für diese Exil-Komponisten typische „Ponchielli“-Sprache eines allgemeinen vor-verdianischen Idioms. Sie ist sehr reichhaltig an Cabaletten, plötzlichen Stimmungsumschwüngen, an Chorpassagen, die mit fast reißerischen Momenten an den Trovatore oder Attila erinnern, an langen, hervorragend aufgebauten Solo-Auftritten mit dankbaren und außerordentlich belkantesken Ausformungen, ohne in wirklich konservativen Ziergesang zu münden. George Leotsakos schreibt im Opera Groves von einer „spontan eingefangenen“ Melodie mit Blick auf enorme Bühnenwirksamkeit, üppig und flüssig in ihrem Effekt und von direkter dramatischer Zielrichtung .

.

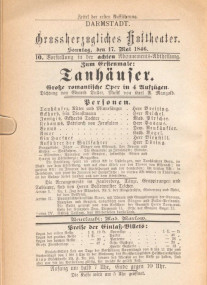

Libretto zu Marco Botzaris/OBA

Carrers Begabung lag in der Tat eher im Erfassen von Atmosphäre statt in der Ausbreitung des Dramas – das schlägt sich in großen Tableaus und kontemplativen Soloszenen nieder, die hinter dem Voranschreiten der dramatischen Handlung zurückbleiben. Der Dirigent und eigentliche Pionier bei der Wiederentdeckung der griechischen Oper heute, Byron Fidetzis, der die Opern von Samara und Carrer mit entscheidenden Aufführungen/Aufnahmen wiederbelebt, versucht sogar, etwas spezifisch „Griechisches“ in diesen Werken zu beschreiben. Bei Carrer spricht er von der Einbindung folkloristischer Lieder und Elemente, von einer bewussten Hinwendung zu einer neuen „griechischen Ästhetik“ der klassischen Musik, von spezifischen diatonischen und modal orientierten Strukturen dieser Musik, die viele Elemente der deutschen (!), russischen und nachfolgenden französischen Musik reflektiert und damit auf spätere, heutige Komponisten wie Kalomiris (Mutters Ring) weisen. Im Falle von Carrer muß zudem berücksichtigt werden, dass er ein außerordentlich abgeschiedenes Leben auf seiner Insel Zakynthos führte, also fast ohne Außeneinwirkungen das einmal Gelernte der ständigen Suche nach Ausdruck für neue Kompositionen unterzog . Er schrieb im weiteren Verlauf nach Marcos Botsaris (Athen 1858/ Patras 1861) noch Frossini (1879 Patras), Fior di Maria ovvero i Misteri di Parigi nach Sué (Korfu, 1868), Maria Antoinetta (Zakynthos 1884), Despo (Patras 1882/Lyra CD), Marathon-Salamis (Salamis 1886, unaufgeführt und erst 2003 in Athen premiert) sowie O konte Spourghitis (Athen 1888). Geerd Heinsen

.

.

Champion für die nationale Sache, der Dirigent Byron Fidetzis/Lyra

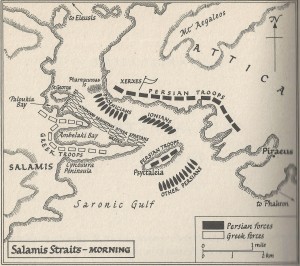

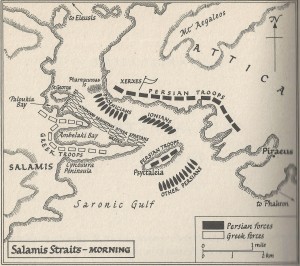

Dazu Alexander Weatherson: Ein Marathon der Leidenswege. Nach eigener Auffassung des Komponisten war die Oper Marathon-Salamis sein vollkommenstes Werk. Er schrieb in seinen Memoiren, er habe versucht, zeitgenössische Elemente in sein Werk aufzunehmen, „entsprechend den Anforderungen an die moderne Kunst“. Aber auch die Veröffentlichungen aus jener Zeit loben die Besonderheit dieser musikalischen Komposition hinsichtlich „der vom Komponisten gewählten Klangfarbe und Ausdrucksform“. Zur musikalischen und formalen Beurteilung der Oper, aber auch ihrer deutlichen Tendenz zum Neoklassizismus, die in den griechischen Opernkompositionen der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts festzustellen ist, sei auf die Texte des Musikwissenschaftlers und erfahrenen Forschers der griechischen Musik, Giorgos Leotsakos , hingewiesen.

Die historische Gemengelage/OBA

In seinen Memoiren versetzt uns der Komponist in den Herbst des Jahres 1886 und schildert, wie er, nachdem er gehört hatte, der sehr wohlhabende Andreas Synggros habe die Finanzierung des Baus des neuen Städtischen Theaters in Athen übernommen, überlegte, sich durch eine der Einweihung würdige Oper auszuzeichnen. Nachdem Carrer die dramatische Struktur entworfen hatte, machte sich Ende 1886 der aus seiner Heimat stammende Dichter (Aga-) Memnon Martzokis an das Libretto in italienischer (weil üblicher Opern-) Sprache. Etwa ein Jahr später, noch vor Vollendung der Komposition, wurden zum ersten und letzten Mal zwei musikalische Auszüge aus dem vierten Akt aufgeführt. Am 9. (oder am 10.) März 1887 sang die italienische Sopranistin Katarina Landi-Botarelli, Frau des aus Corfu stammenden Bass-Buffos Antonios Landis, im Rahmen einer Tournee des beliebten Sängerpaars auf der Insel Zakynthos, diese zwei Passagen aus der Oper bei einer Wohltätigkeitsveran- staltung.

.

Temistocles/Stich 18. Jahrhundert/Wikipedia

Die offizielle Bekanntgabe der Oper Marathon-Salamis als „bedeutendes neues griechisches musikalisches Bühnenwerk“ fand exklusiv in der Athener Zeitung Nea Efimeris im Oktober 1887 statt. Der Artikel betont, diese Oper sei geschaffen worden, um bei der Einweihung des Städtischen Theaters in Athen auf der Bühne vorgestellt zu werden, wobei er die zahlreichen Vorzüge des Werkes und seines Komponisten leidenschaftlich hervorhebt – offensichtlich mit der Absicht, Andreas Synggros ein verbindliches Versprechen zur Aufführung abzuringen. Die Franzosen Lassalle und Charlet waren die beiden Direktoren des französischen Ensembles Theâtre Francais a l’Etranger, das man für die erste Spielzeit verpflichtet hatte (Winter 1888 – 1889). Aus der Presse erfahren wir, dass Lassalle, „von der imposanten szenischen Anordnung des Werks begeistert“, verlangte, das Libretto müsse ins Französische übersetzt werden, „um vom französischen Ensemble aufgeführt zu werden (…)“. Der Verfasser des Artikels nutzt allerdings auch die Gelegenheit, die Forderung nach einer griechischen Übersetzung des Librettos hinterher zu schieben, und so klingen auch die Gedanken von Carrer selbst an, der schon oft bedauerte, seine Werke mangels geeigneter griechischer Sänger nicht in seiner Nationalsprache aufführen lassen zu können.

Eines der seltenen Fotos mit Carrer vor dem Plakat seiner Werke/Lyra

In einem Schreiben, das er am 21. Oktober 1888 an Pavias Carrer richtete, bestätigte Lassalle, die Übersetzung ins Französische sei in Auftrag gegeben worden, und bat den Empfänger, ihm „einen Klavierauszug zu schicken, mit dem Text unter den Noten“, ließ jedoch die Frage des Termines für eine bevorstehende Aufführung des Werkes offen. Der griechische Musikwissenschaftler Leotsakos vermutet hier eine absichtliche Täuschung Carrers; seines Erachtens versuchte sich Lassalle hier elegant aus einer für ihn unangenehmen Affäre (eines aufkommenden Konfliktes mit dem Großkapitalhörigen und anti-nationalgriechischen Synggros) zu ziehen. Dennoch ist es Tatsache, dass der französische Theaterdirektor sich immerhin die Mühe gab, einen Übersetzer ausfindig zu machen, der die Übersetzung des Werkes schließlich auch fertigstellte. Ferner besteht Gewissheit dahingehend, dass die Zusammenarbeit von Lassalle und Charlet mit dem Städtischen Theater Athen 1889 zu Ende ging. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass hieran das Zustandekommen der originalen Premiere gescheitert ist, die dann erst 2003 zu Stande kam.

.

Szene „Marathon-Salamis“ 2003 in Athen/Stefanos/Griechische Nationaloper

Ein Werk zwischen den Zeiten:Wenn jemand glaubt, dass auch nur die oberste Schicht des kilometerhohen Stapels an unbekannten Opernpartituren entstaubt worden ist, dann irrt er. Der arme Carrer! Er bleibt ein weiterer vergessener Komponist aus der Herrschaftszeit der italienischen Oper. Seine Musik kann als Beispiel der Embargo-Opfer in der Folge des Verdi-Komplotts gelten, deren wichtigste Vertreter Ponchielli und Lauro Rossi sind, die zusammen mit anderen das melodramma romantico mit dem verismo zusammenschweißten und damit den Beginn des 20. Jahrhunderts in der italienischen Oper vorbereiteten. Dazu gehören aber auch der junge Gomes, Marchetti, Petrella, der alternde Pacini, Di Giosa und Catalani. Wie ist es nur möglich, dass wir immer noch die farbenreichen Opern dieser hochwichtigen Übergangskomponisten im Schatten des Giganten Verdi vernachlässigen bzw. nicht kennen? Paolo Carrer begann doch so glanzvoll in Italien (mit zwei Opern am Teatro Carcano, wenngleich nicht an der Scala), packte dann seine Sachen und ging nach Hause auf seine Insel. Und warum wurde er kein berühmter Nationalkomponist wie Tschukadian, Montero oder auch Gomes? Ein Hineinhören in seine absolut unbekannte Oper Marathon-Salamis lässt den Opernbegeisterten aus dem Sessel fallen und bestätigt, dass Carrer ein wirklicher Melodiker war, mit einer immensen Begabung für die große, lyrische Linie und ebenso wie Ponchielli mit einer Liebe für die Dramatik der großen Stimmen.

Szene „Marathon-Salamis“ 2003 in Athen/Stefanos/Griechische Nationaloper

Man ist versucht zu sagen: einfach in das Duett Mirto/Fedima im 1. Akt hineinhören, aber es bringt nichts, nur auf einzelne Stücke dieser bemerkenswerten Komposition hinzuweisen. Es gibt zu viele davon, und sie kommen wie aus dem Gewehr geschossen. Die Vokalität klingt italienisch, die Instrumentation evoziert Griechenland, dies aber deutlich mit einer transalpinen Richtung. Diese Musik wühlt geradezu im Eklektizismus, in flamboyanter Orchestrierung, in großartig „swingenden“ unisoni á la Pacini und in dessen großen Chören.

Szene „Marathon-Salamis“ 2003 in Athen/Stefanos/Griechische Nationaloper

In mancher Hinsicht scheint der Komponist entschlossen, alle musikalischen Möglichkeiten seiner Zeit in diesem übervitalen, vollgestopften Werk unterbringen zu wollen – da jagt eine große Nummer die andere, da folgen tutti auf tutti. Es gibt so viele Klimaxe, dass man im Winter die Eigernordwand damit abschmelzen könnte. Alles ist überdimensional, triumphierend, gewalttätig, überreif, süß, pathosreich und beinhaltet zudem eine veritable Kriegsschlacht und das längste „Addio“ der Operngeschichte. Der Plot lässt Metastasios Temistocle blass aussehen, und trotz aller antiken Geschichtsverhaftung überlappen sich die Verwendung der üblichen Formen des melodramma im mittleren 19. Jahrhundert mit denen des ja erst später einsetzenden modus vivendi. Es ist sonnenklar, dass eine Oper wie diese die absolute Antithese der von Verdi angestrebten Komprimierung und Konzentrierung ist. Extravaganz und Expansivität sind hier die modus vivendi. Statt schwerblütiger dramatischer (und logisch erarbeiteter) Errungenschaften zeigt sich hier eine abgefahrene, aber gleichzeitig vorhersehbare, üppige, sonore, außerordentlich vielfarbige Musik, die keine Grenzen zu kennen scheint, die äußerste Aufmerksamkeit verlangt und die den Hörer mit einer Vielfalt belohnt, die keinem Kalkül entspringt.

.

Szene „Marathon-Salamis“ 2003 in Athen/Stefanos/Griechische Nationaloper

Die Ur-Aufführung und Publikumsaufnahme von Marathon-Salamis im Februar 2003 ging im restlichen Europa fast spurlos vorüber – es war die Weltpremiere dieser 1866 fertiggestellten, aber damals nicht aufgeführten Oper! Die Griechische Nationaloper in Athen hatte keine Kosten und Mühen gescheut, und die Besetzung und Ausstattung hätten den Neid größerer Häuser in Zentraleuropa hervorgerufen – hätte man es gewusst (was absolut kein Ruhmesblatt für die eigene Wertschätzung des Eigenen in Athen bedeutet)! Ein Team mehr als kompetenter Stimmen stellte sich dieser Herausforderung bei der Wiederbelebung der nationalen Kultur: Andreas Koloumbis als Temistocle, Martha Arapi als Fedima, Lydia Aggelopoulou als Mirto und Yannis Hristopoulou als Verräter Alessandro. Dazu kamen Vassilis Kostopoulou und Dimitris Kassioumis. Die Einleitung des das nationalstolze Griechenland noch heute bewegenden Dramas sprach Margarita Varlamou.

Und dirigiert wurde das Ganze von Byron Fidetzis mit „Schmackes“, dem man nur einen Lorbeerkranz nach dem anderen zuwerfen kann: Wie er hat sich kein zweiter um die Wiederbelebung des musikalischen nationalen Erbes gekümmert. Immerhin gelangte die Premiere ins nationale TV, ohne dass eine weitere Verbreitung geplant war. Und die Oper wurde seitdem mit weitgehend denselben Kräften noch einmal wieder aufgenommen. Aber in der Folge sind auch Fidetzis Bemühungen (der zumindest bei der Pleite gegangenen griechischen CD-Firma Lyra einiges an nationaler Musik und vor allem an Oper eingespielt hatte – auch da keine Nachfolgefirma in Sicht, niemand interessiert sich für das schmale musikalische, nationale Erbe) vereitelt worden, und die Athener Oper tut sich nicht mit weiteren Ausgrabungen hervor – was es in der neuen Saison an wenigem, interessantem Griechischen gibt, wird als Foyer-Kleinstveranstaltung verwurstet, povera Grecia. Alexander Weatherson/G. H./Übers./Redaktion: G. H. 2014

.

PS. 2023: Die Produktion von 2003 wurde noch einmal 2005 wieder aufgenommen, wie Dieter-David Schoilz in der Opernwelt schreibt, alletdings hat Carrers Alessandro nichts (wie erwähnt) mit Alexander dem Großen zu tun, der hätte sich nicht als Spion des Serse verdungen. Dankenwerter Weise stellen nun die Griechische Nationaloper und die Olympic Concert Hall Maria Callas ihre Produktionen in Teilen zu youtube, wo die Aufführung von 2010 mit einer bedeutenden Besetzung zu sehen bzw. besser noch zu hören ist: „Filmed in Olympia Theater, Athens, 2010, directed by Isidoros Sideris; Directed by: Byron Fidetzis; Poeta: Margarita Varlamou; Fedima: Celia Costea; Temistocle: Tassis Christoyannis; Alessandos: Yiannis Christopoulos; Myrto: Marisia Papalexiou; Archbishop: Tasos Apostolou; Xerxes: Dimitris Kasioumi ; with the Greek National Opera Orchestra, Greek National Opera Chorus and Greek National Opera Ballet“. Absolut rasant und spannend, unbedingt hören. G. H.

.

.

Zu Carrer: „Die Seeschlacht bei Salamis“, Gemälde von Kaulbach 1868/Wikipedia

Marathon-Salamis: Oper in vier Akten von Paolo/Pavlos Carrer (komp. 1866) Libretto von A. Martzokis/A. Kapsolkephalos; Uraufführung am 14. Februar 2003 (!) an der Griechischen Nationaloper, Athen; Personen: Fedima, persische Tänzerin – Mezzosopran, Alexander, griechischer Überläufer und persischer Gesandter – Tenor, Mirto – griechische Edle – Sopran , Temistocle, ihr Vater – Bass, Serse, persischer Feldherr – Bariton, Gran Sacerdote di Apollo – Bass, Un araldo – Tenor, Una schiava – Mezzosopran, Un generale – Bariton, due Atenesi , Perser und Griechen , Soldaten, Priester; Ort/Zeit: Athen und Salamis zur Zeit der Perserkriege, ca. 490 v. Chr.; Inhalt: Akt 1/1 – Marathon. Im Dionysos-Theater wird der 10. Jahrestag des Sieges über die Perser bei Marathon gefeiert (wenngleich die Bedrohung immer noch vorhanden ist – was für ein deutlicher Hieb auf die Türken vor der Haustür Carrers). Unter den Menschen ist auch die persische Tänzerin Fedima mit ihrem kleinen Sohn. Sie ist aus Susa und liebt den Vater ihres Kindes, einen gutaussehenden Mazedonier, der sie verlassen hat und dem sie auf ihrer Suche nach Griechenland gefolgt ist. Trompeten kündigen den Auftritt des Generals Temistocle an, der die Griechen bei Marathon vor Serse/Xerxes bewahrt hatte. Die Perser haben eine Gesandtschaft zu Friedensverhandlungen geschickt, der Anführer ist der Grieche Alexander, nun im Sold des Serse. Mirto, Temistocles ‚ Tochter, verliebt sich auf der Stelle in den attraktiven Krieger und lädt ihn in das Haus ihres Vaters ein. Temistocle erklärt, dass die Griechen nicht die Sklaven der Perser werden wollten, und lehnt eine Unterwerfung ab . Er will das Orakel von Delphi anrufen, um zu hören, wie sich die Athener erneut vor den Persern schützen könnten.

Zu Carrer: Konstantinos Volanakis (1837-1907): „Seeschlacht von Salamis“/ Wikipedia

Akt 2 – Der Verräter. In ihren Gemächern singt Mirto von Alexander, als eine Frau angekündigt wird – Fedima in tiefem Schleier und mit einem Kind an der Hand. Sie hat in Alexander ihren treulosen Liebhaber erkannt und erzählt Mirto ihre Geschichte. Sie warnt Mirto vor Alexander, die indigniert reagiert und in einen Streit mit Fedima gerät. Dieser Lärm erreicht Temistocle mit seinem neuen Gast – als sie eintreten, weist Fedima auf Alexander und erklärt ihn zum Verräter in doppelter Sache Er leugnet natürlich und erklärt sie für verrückt. Ein ganz wunderbares Quartett endet mit Alexanders Wunsch, mit Fedima allein zu sein. Dann rät er ihr kühl, ihn zu vergessen – er denkt nicht daran, seine Karriere wegen des Bastard-Kindes einer Kurtisane zu opfern. Fedima erkennt, dass er sie nicht mehr liebt. Verzweifelt zieht sie einen Dolch, um ihr Kind zu töten .Alexander kann sie daran hindern. Alles stürzt bei dem Lärm herein. Alexander erzählt eine Lügengeschichte, Mirto nimmt die Bewusstlose in die Arme, Temistocle ist vom Anblick dieses Jammers gerührt und nimmt Fedima in sein Haus auf. Die Delegation macht sich auf den Weg nach Delphi.

Akt 3/1 – Das Orakel. Die Priester singen eine Hymne an die Nacht, die Athener – mit Temistocle, Fedima und Mirto treten auf. Der Akt schließt mit dem Orakel der Pythia, die den Sieg der Griechen durch „hölzerne Wände “ (Schiffe natürlich) vorhersagt. Was ja auch historisch belegt ist und eintrifft.

Der Autor: Aleander Weatherson renommierter Fachmann für Opern des 18. und 19. Jahrhunderts, namentlich des Belcanto sowie Autor vieler Artikel und Bücher über eben dies Feld, zudem auch international gefragter „Lecturer“; er war der Begründer und langjähriger Chef der Londoner Donizetti Society/ AW

Akt 3/2 – Salamis. Zurück in Temistocles‘ Haus, singt Fedima eine wunderbare Arie voller Trauer. Temistocle tritt ein und erklärt ihr seinen Plan. Sie soll als Perserin zurück an der Hof des Serse und dort berichten, dass die Athener in Panik die Stadt verlassen und vor den Persern übers Meer fliehen. Serse soll sich für die Niederlage von Marathon rächen. Aus Dankbarkeit für die fürsorgliche Aufnahme willigt Fedima ein und übergibt ihren Sohn an Temistocle, der verspricht, dem Kind ein zweiter Vater zu sein, sollte Fedima etwas zustoßen. Ein Szenenwechsel zeigt die Athener beim fluchtartigen Verlassen der Stadt. Sie singen ein „Addio “ und trauern um ihre Heimat. Temistocle muntert sie auf und verspricht ihnen den Sieg über die Perser.

A4 – Im Lager der Perser bei Salamis wird Fedima zu Serse geführt, dem sie von der Flucht der Athener erzählt. Siegestrunken wähnt Serse leichte Beute und ruft zum Sturm auf Athen auf. Als alle gehen und nur Fedima zurückbleibt, tritt Alexander aus dem Schatten hervor. Er ahnt den Betrug und sticht Fedima von hinten nieder. Tödlich verwundet, hält ihm Fedima vor, dass er es selbst war, der durch seinen Verrat an ihr alles in Bewegung gesetzt hatte. Angesichts der Siegesrufe der Perser flüstert er ihr ins Ohr, dass „dasselbe Grab sie beide bedecken wird“, dann ersticht er sich selbst. Die Griechen haben gesiegt, denn Temistocle hat die Athener nur vermeintlich abziehen lassen, um die Perser zu täuschen. Unter den Feiernden sind auch Temistocle und Mirto mit Fedimas Sohn. Als sie den Leichnam Alexanders finden, entdecken sie die sterbende Fedima. Mit ihrem letzten Atemzug sagt sie ihrem Sohn, dass sie nun glücklich sei, weil sie ihrem Geliebten folgen wird und weil sie weiß, dass der Knabe einen neuen Vater (Temistocle) ebenso gewonnen habe wie die Griechen ihre Freiheit von den Persern. Geerd Heinsen

(Alexander Weathersons Artikel entnahmen wir dem Mitteilungsblatt der Donizetti Society London, deren Chairman der als Belcanto-Spezialist renommierte Autor bis vor kurzem war. Die Informationen zu den Bemühungen einer Erstaufführung in Athen entnahmen wir in einer Zusammenfassung /Übersetzung von Bettina Mara dem Programmheft zur Premiere an der Griechischen Nationaloper 2003, alle Bühnenfotos Stefanos/Griechische Nationaloper Athen)

.

.