Bei Hans Pfitzner kommt vieles sehr spät. Auch die Klavier-Paraphrasen zu seinen musikdramatischen Werken. Für den Regisseur und Musikschriftsteller Peter P. Pachl scheint darin ein ganz besonderer Reiz zu liegen, denn er hat sich mit Hingabe für eine Produktion dieser Klaviermusik verwendet. Sie ist beim Label Thorofon auf CD erschienen (CTH2620). Der arme Heinrich, Die Rose vom Liebesgarten, Das Christelflein, Palestrina, Das Herz. Nichts fehlt. Die Bearbeitungen stammen nicht von Pfitzner selbst, der – was seinen Palestrina anbelangte – zunächst auch Vorbehalte dagegen hegte. Solche Paraphrasen erfreuten sich zu Liszts Zeiten größter Beliebtheit und verschwanden nach und nach aus den Konzertsälen und Musiksalons. Mit Pfitzner lebte dieses populäre Genre noch einmal auf. Otto Singer (1863–1931), der Sohn des gleichnamigen Komponisten, hatte dafür eine besondere Begabung. Seine Bearbeitungen von Palestrina und Christelflein gehören für mich zu den Höhepunkten der CD, weil sie den Tonfall und die Ausmaße dieser musikdramatischen Werke erfassen, als seien sie von Anfang an für dieses eine Instrument geschaffen worden. Die Paraphrasen unterscheiden sich im Umfang beträchtlich. Mit einer halben Stunde kommt Die Rose vom Liebesgarten am besten weg, weil hier zwei Bearbeitungen von Wilhelm Lehnert und Rudolf Siegel zusammengeführt wurden. Der Palestrina-Schnelldurchlauf dauert siebzehn Minuten, was auch seine Vorteile hat. Wissenschaftlich hat sich Hans Rectanus, der an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Musik lehrte, mit Pfitzner beschäftigt. Er steuerte für das vorbildlich gestaltete Booklet seine Forschungsergebnisse bei. Solist der Paraphrasen ist Ulrich Urban, ein weitgereister Pianist, der mit deutschen Rundfunkorchestern mehr als zwanzig Klavierkonzerte eingespielt hat und an der Musikhochschule Leipzig, wo er auch studiert hat, Klavier lehrt. Pfitzner hat auch ihn intensiv beschäftigt. Im Booklet kommt er darüber mit Pachl ins Gespräch. R.W.

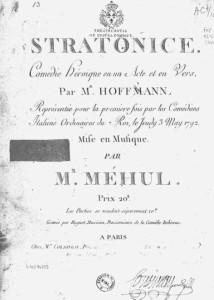

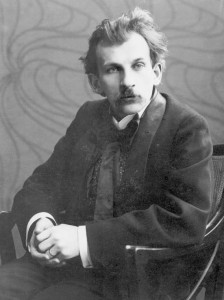

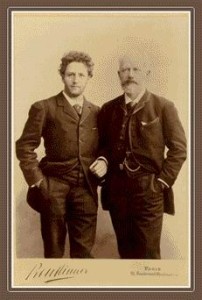

Der junge Hans Pfitzner/Manskopf (s. unten)

Peter P. Pachl: Vor der Verbreitung des Grammophons und des Rundfunks dienten den Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts Klavierfassungen zur Popularisierung. Dazu gehörten insbesondere auch die Klavierauszüge, die sowohl mit als auch ohne Text zum Zwecke der heimischen Realisierung (ohne Gesang) erschienen. Bereits Richard Wagner sorgte mit Einzelausgaben, die – wie etwa beim Brautchor aus Lohengrin für Sologesang – auch als Bearbeitungen angesehen werden können, für eine Popularisierung, und Hans Pfitzner folgte ihm ein halbes Jahrhundert später mit der frühen Vorveröffentlichung vom „Lied des Engels“ aus dem Christelflein. Selbst als Schallplatte und Rundfunk bereits Opernaufführungen in die Wohnstube tragen konnten, hielt die Produktion von Klavierfassungen zur Popularisierung neuer Kompositionen noch an. So schuf Ignaz Strasfogel kunstvolle Klaviertranskriptionen besonders wirkungsvoller Szenen aus Franz Schrekers Opern, aber auch dessen kompletter Kammersymphonie. Franz Reuss und später Karl Kittel schufen aneinander gereihte Ohrwürmer aus den Opern Siegfried Wagners für Klavier solo, sowohl in pianistisch schwierigen als auch vereinfachten, leichter spielbaren Versionen. In dieses Feld gehören wohl auch die Paraphrasen aus Hans Pfitzners Bühnenwerken? Ulrich Urban: Zweifellos. Pfitzner hat seine fünf Opern stets als besonders wichtige Stationen seines Gesamtwerkes angesehen, und es erscheint sinnvoll, sie auf eine solche Weise vorzustellen – sie sind auf dieser CD vollzählig vertreten. Damit bedeutet die Bezeichnung „Paraphrase“ auch so viel wie eine Kurzfassung. Aus den Daten der Drucklegung kann man sehen, dass die Bearbeitungen beinahe unmittelbar bzw. nur wenige Jahre nach der Vollendung der jeweiligen Oper entstanden sind. Die Verfasser dürften mit der Originalgestalt der Werke bestens vertraut gewesen sein, denn es wurden in echt Pfitznerschem Tonfall die durchaus wichtigsten und prägenden musikalischen Themen sinnvoll zusammengestellt.

Peter P. Pachl/PPP

Peter P. Pachl: Aber sie waren doch auch Werbeträger für Pfitzners musikdramatisches Oeuvre? Ulrich Urban: Soweit wir wissen, ging das stärkere Interesse an der Verbreitung dieser Notenhefte von den Verlagen aus. Diese waren natürlich bestrebt, die Opern einem größeren Kreis von Musikfreunden bekannt zu machen. Aber auch der stets kritische Pfitzner zeigte sich grundsätzlich offen für die Bearbeitungen. Solcherart Werbung kann man bei wohl allen Opernkomponisten zu dieser Zeit beobachten. Otto Singer, der „berühmte Klavierauszügler“ (wie ihn die Neue Zeitschrift für Musik in den Zwanzigerjahren genannt hat), der sich beispielsweise um Richard Strauss sehr verdient gemacht, ist auf dieser Einspielung mit zwei Beträgen vertreten.

Peter P. Pachl: Es fällt auf, dass solche Klavierfassungen ab Mitte der zwanziger Jahre immer seltener wurden. Das hängt offensichtlich mit der mehr und mehr verbesserten Aufnahmetechnik und dem Beginn des Rundfunks zusammen, welcher sich ja von Beginn an in weit ausgeprägterem Maße als Kulturinstitut verstand denn heutzutage. Pfitzner trat im neuen Medium als Interpret seiner eigenen Werke bereits frühzeitig in Erscheinung, denken wir etwa an den Trauermarsch aus der Rose vom Liebesgarten, aufgenommen im Jahre 1927. Was aber macht diese Paraphrasen, die damals – um mit Pfitzners Palestrina zu sprechen – für „überwunden“ galten, für heute wieder interessant? Ulrich Urban: Sie wurden Anfang des vorigen Jahrhunderts zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten gedruckt. Und wir haben sie jetzt, obwohl sie nur mit großen Anstrengungen aufzufinden waren, wohl zum ersten Mal zusammengefasst vorliegen: wir können diese komprimierte Form aller Opern vorstellen und damit neugierig machen auf einen Theaterbesuch. Die Bühnenwerke, zu deren Realisierung zumeist ein beträchtlicher Aufwand erforderlich ist, werden doch mit einiger Regelmäßigkeit, wenn auch nicht allzu oft, in den Musikzentren gespielt.

Peter P. Pachl: Bleiben wir bei deren musikalischen Substanz. Bei der Begegnung mit den Kurzversionen – oder Ausschnitten – für Klavier erscheint es mir durchaus möglich, den jeweiligen musikdramatischen Verlauf nachzuempfinden: So ist beim Armen Heinrich deutlich das Leiden, der Weg nach Italien und die Errettung herauszuhören und in der Rose vom Liebengarten der in dieses Bühnenwerk eingewebte Naturton. Das Christelflein besticht in der hier für Klavier übertragenen Version, die insofern der Urfassung des Märchen-Melodrams folgt, als die für Pfitzners Bearbeitung zur Spieloper neu komponierten Teile von Otto Singer unberücksichtigt geblieben sind. In diesem direkt auf Weihnachten bezogenen Bühnenwerk treffen die Bereiche von Elementargeist (Elflein), populärer Sagenfigur (Knecht Ruprecht) und belebter Natur (Tannengreis) auf die erwartungsfrohe Stimmung der Menschen und schließlich auf das Christkindchen selbst. Palestrina, Hans Pfitzners meistgespielte Oper, arbeitet die schicksalhafte Spannung um Tradition und Fortschritt musikalisch sehr plastisch nach, während die „Liebesmelodie“ aus Das Herz musikalisch überlagert ist von der das Drama durchziehenden Frage der Gewalt über Leben und Tod. Soweit können die Paraphrasen durchaus nachvollziehbar die Grundstimmungen von Pfitzners Bühnenwerken vermitteln, dennoch ziehe ich eine vollständige szenische Realisierung der Partituren vor. Ulrich Urban: Hier denke ich noch immer an den Besuch einer Aufführung des Herz in der Regie von Peter P. Pachl. Es ist wohl schon zwei Jahrzehnte her, aber es gibt zum Glück eine CD-Einspielung dieser Produktion unter dem Dirigat von Rolf Reuter. Wie selten jedoch besteht die Möglichkeit, diese Oper komplett im Theater zu erleben?

Der Pianist Ulrich Urban. Foto: Booklet

Peter P. Pachl: Und ich erinnere mich gerne an die erste Begegnung mit zwei Pfitznerschen Klavier-Paraphrasen, als Ulrich Urban diese in einem Konzert in Schondorf am Ammersee erstmals öffentlich zum Vortrag gebracht hat. Ulrich Urban: Das war damals in einem Gespräch mit Hans Rectanus angeregt worden. Wir bedauerten, außer den beiden Zyklen op. 47 und 51 keine Klaviermusik von Hans Pfitzner zu haben. Aber Rectanus wusste guten Rat: Er besaß einige Drucke der völlig vergessenen Paraphrasen, die er auf sehr abenteuerliche Weise besorgt hatte, und so starteten wir bei einer Pfitzner-Tagung in Schondorf den Versuch, diese Stücke auch aufzuführen. Dabei stellte sich heraus, dass sie von ihrer reinen Substanz her für Kenner der Bühnenwerke Hans Pfitzners einen besonderen Erinnerungswert besitzen, aber auch musikalisch so zu überzeugen vermögen, als handele es sich dabei um originäre und durchaus bedeutende Klaviermusik.

Peter P. Pachl: Haben Sie die Inhomogenität des musikalischen Materials anfangs nicht als befremdlich empfunden? Ulrich Urban: Ein solcher Eindruck hat sich bald nach der ersten Sichtung des Materials verflüchtigt. Dagegen wurden beim Zusammenfassen der zahlreichen Einzelstücke doch sehr abgerundete Gebilde sicht- bzw. hörbar. Dies war bereits durch die enge Anlehnung an die Originale bedingt. Obendrein habe ich mir gelegentlich erlaubt, weitere charakteristische Stimmen aus der Partitur hinzuzufügen, auf welche die Bearbeiter aus Gründen der Spielbarkeit verzichtet hatten. Zutaten der Bearbeiter beschränken sich im Allgemeinen auf einzelne Übergänge, die jedoch zumeist aus originalen kompositorischen Elementen Pfitzners hergeleitet sind. Die so gebildete Reihung einzelner Stücke basiert ja auf dem Operngeschehen, gilt durchaus als Prinzip der musikalischen Form und ist hier stärker vertreten, als die gewohnten klassisch-musterhaften Abläufe. Ein innerer Zusammenhalt stellt sich durch Pfitzners Genialität ein: denn die als höchst unterschiedlich wahrgenommenen Themen weisen in der Tiefe ihrer Struktur Gemeinsamkeiten auf. Wenn diese sich auch beim erstmaligem Hören kaum mitteilen, führen sie aber zu innerer Geschlossenheit.

Peter P. Pachl: Wie erfolgt denn die Vermittlung der Gesangslinien, und auf welche Weise kann der Pianist der Wiedergabe des spätromantischen Orchesterklanges nahekommen? Ulrich Urban: Die Gesangsstimmen sind in diesen Kompositionen in den Klaviersatz eingearbeitet, sollten jedoch als führende Partien hervorgehoben und dominant gespielt werden. Es gibt aber auch Situationen, in welchen der orchestrale Ausdruck an Bedeutung gewinnt und sinfonische Ausmaße erreicht. Viele der Orchesterfarben der Partitur kann das Klavier schon recht gut wiedergeben, etwa einen Satz hoher Flöten, das glanzvolle Orchester-Tutti, dunkle Blechbläserakkorde, auch einzelne Soli von Trompete, Horn, Violine und Harfe. Letztere hat besonders typische Anteile an Pfitzners Klanggeschehen und ist außerdem von der Tonerzeugung her dem Klavier am ehesten verwandt. Als schönes Beispiel hierzu kann der von einer Harfe bestimmte Mittelteil der „Liebesmelodie“ aus dem Herz dienen.

Peter P. Pachl: Abgesehen von der Ähnlichkeit zur Harfe ist das Klavier in seiner speziellen Eigenart durchaus weniger Melodieinstrument als alle anderen, bei der Realisierung der Opernpartituren hörbaren Orchesterstimmen und ihrer Verläufe. Ulrich Urban: Bemühungen um die gesangliche Linearität auf dem Klavier sind geradezu legendär und bereits seit Bach aktuell. Aber auf modernen Instrumenten haben sich die Möglichkeiten bedeutend verbessert. Zudem bietet das Klavier hinsichtlich schneller Figuration eindeutige Vorzüge.

Peter P. Pachl: Was war nun als Interpret Ihre vorrangige Absicht: das Verständnis für Pfitzner generell oder durch den Hinweis auf den Melodiereichtum in seinen Opernpartituren den Bekanntheitsgrad seiner Bühnenwerke zu erhöhen?´Ulrich Urban: Beides! Und die Zuversicht, dass diese Paraphrasen, auf dem Klavier gespielt, sehr wohl mit ihrem Eigenwert bestehen können.

Hans Rectanus: Verklungene Musik – die versunkene Welt der Potpourris, Paraphrasen und anderen „Melodiensträußchen“ aus Pfitzners Opern Bearbeitungen haben in der Musik eine lange Tradition, die bis zu den Anfängen unserer Musikgeschichte zurückreicht: Die Komponisten aller Epochen haben eigene und fremde Werke bearbeitet, sie für neue Funktionen arrangiert und ihnen damit neue Verwendungsmöglichkeiten und neue Märkte mit neuen Käufer- und Hörerschichten erschlossen. Bach hat eigene und fremde Werke bearbeitet und Themen von anderen (Vivaldi u.a.) verwendet, Mozarts Zauberflöte gibt es in kaum zählbaren Besetzungen, über Beethoven und Brahms reicht die Reihe bis in unser Jahrhundert. Auch Pfitzner hatte keine Scheu, entweder selbst eigene oder fremde Werke (Marschner, Loewe, E.T.A. Hoffmann) zu bearbeiten oder es zuzulassen, dass andere dies für ihn taten: Die Liste der ‚Fremdbearbeiter‘ ist erstaunlich lang. Er selbst hat über 20 seiner Klavierlieder instrumentiert, das Duo op. 43 (1937) ist gleich in zwei Versionen erschienen (mit Orchester- oder Klavierbegleitung), und Gretel, Hauptperson seines gleichnamigen ‚Liederhits‘ (op. 11/5; 1901) wollte er „Horden von Männern“ überlassen (als Männerchor erklingen lassen).

Was jedoch die hier erstmals eingespielten Klavierbearbeitungen – mit Ausnahme der zuletzt erklingenden „Liebesmelodie“ aus Pfitzners letzter Oper Das Herz – von einer üblichen Bearbeitung unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Originalkomposition fundamental in ihrer kompositorischen Struktur verändert und vor allem komprimiert wird, so dass diese ‚Musik über Musik‘ je nach der musikalisch-kompositorischen Qualifikation des Bearbeiters entweder zu einer ‚Quasi-Neukomposition‘ mit eigenständigem Charakter oder schlimmstenfalls zu einem zusammengestückelten Machwerk werden kann. In ersterem Fall kann es sein, dass der kreative ‚Zweitkomponist‘ von dem Primärkomponisten geradezu als Konkurrent angesehen wird, wie es Pfitzner im Zusammenhang mit der Kontroverse über die Christelflein-Paraphrase gegenüber Otto Singer, einem der fähigsten und anerkanntesten Bearbeiter, wohl empfand. Dieser wolle seine Musik verbessern und sich von der Buchstabentreue gegenüber dem (Original)-Werk emanzipieren, weil er seine Paraphrase als selbstständiges Kunstwerk ansehen möchte.

Was jedoch die hier erstmals eingespielten Klavierbearbeitungen – mit Ausnahme der zuletzt erklingenden „Liebesmelodie“ aus Pfitzners letzter Oper Das Herz – von einer üblichen Bearbeitung unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Originalkomposition fundamental in ihrer kompositorischen Struktur verändert und vor allem komprimiert wird, so dass diese ‚Musik über Musik‘ je nach der musikalisch-kompositorischen Qualifikation des Bearbeiters entweder zu einer ‚Quasi-Neukomposition‘ mit eigenständigem Charakter oder schlimmstenfalls zu einem zusammengestückelten Machwerk werden kann. In ersterem Fall kann es sein, dass der kreative ‚Zweitkomponist‘ von dem Primärkomponisten geradezu als Konkurrent angesehen wird, wie es Pfitzner im Zusammenhang mit der Kontroverse über die Christelflein-Paraphrase gegenüber Otto Singer, einem der fähigsten und anerkanntesten Bearbeiter, wohl empfand. Dieser wolle seine Musik verbessern und sich von der Buchstabentreue gegenüber dem (Original)-Werk emanzipieren, weil er seine Paraphrase als selbstständiges Kunstwerk ansehen möchte.

Damit ist die Bandbreite dieser Bearbeitungen und gleichzeitig ihre Problematik angesprochen: Auf der einen Seite stehen einfache ‚potpourrihafte‘ Aneinanderreihungen der Themen mit kurzen modulierenden Überleitungen, die oft nur aus wenigen Akkorden bestehen oder ganz fehlen, auf der anderen Seite eigenständige Bearbeitungen mit neuer Formgebung, orientiert an den klanglichen Möglichkeiten des Klaviers, mit oft tiefgreifenden Eingriffen in die Struktur des Originalwerks. Der Adressatenkreis ist das Klavier spielende bürgerliche Haus, wo auf diese Weise erste Kontakte zu dem paraphrasierten Werk geknüpft werden konnten, sei es als klangliche ‚Voraus-Information‘ im Hinblick auf den bevorstehenden Opern- oder Konzertbesuch oder als ‚Nach-Hören‘ der gerade erlebten Aufführung. Primär letzteres hat Otto Singer im Sinn, wenn er Pfitzner wissen lässt: „Der Zweck derartiger Paraphrasen ist, Dilettanten in möglichst angenehmer, mundgerechter Form Erinnerungen an die Melodien des paraphrasierten Werkes zugeben. Ein ernster Musiker wird ja immer vorziehen, sich den Klavierauszug anzuschaffen.“ Meist sorgten die Verleger dafür, dass diese Bearbeitungen möglichst zeitgleich mit der Uraufführung des jeweiligen Werks oder besser noch vor dieser auf dem Notenmarkt greifbar waren.

Der Arme Heinrich, Angereihte Stücke für Klavier, Verlag Max Brockhaus, Leipzig 1911 Pfitzners Opernerstling, immer ein rechtes Sorgenkind, nimmt innerhalb seines Opernschaffens eine Sonderstellung ein. Um zwei Jahre nach Vollendung des Werkes (1893) überhaupt Aussicht auf eine Aufführung zu haben, nahm der junge Komponist als ‚überzähliger‘, unbezahlter Hilfskapellmeister eine Stelle am Mainzer Stadttheater an, und als schließlich die Premiere 1895 anberaumt war, musste diese dann wegen der Absage des Sängers der Titelpartie verschoben werden. Es war auch weiterhin schwierig, das Stück an den Bühnen anzubringen, meist gab es nur wenige Folgeaufführungen, so dass die besondere Fürsorge verständlich wird, die der Komponist auch noch lange nach der Uraufführung gerade diesem Werk angedeihen ließ. Kein anderes Werk wurde so oft und so grundlegend umgearbeitet wie dieses: Das Textbuch erlebte fünf, der Klavierauszug gar acht Auflagen. Die vierte erschien 1911 und brachte weitgehende, umfassende und tiefgreifende Änderungen: Aus der bisher zweiaktigen Fassung wurde eine dreiaktige, Tempo- und Ausdrucksbezeichnungen veränderten sich und über 50 Metronomzahlen präzisierten die Tempoangaben; von den insgesamt 159 Seiten des Klavierauszugs weisen über 130 Veränderungen auf. Hermann Büchel fertigte dann 1911 einen „Klavierauszug zu zwei Händen mit überlegtem Text“ an, der sich eng an den Klavierauszug Pfitzners anlehnte. Immer noch im gleichen Jahr erschienen auch die „Angereihten Stücke für Klavier“, allerdings ohne Verfasserangabe. Die Autorschaft Büchels dürfte allerdings eindeutig geklärt sein: Pfitzner bestätigt in einem Brief, dass Büchel sein Honorar für die „angereihten Stücke“ erhalten habe und lobte dessen Arbeit („gut gelungen“), an anderer Stelle bezeichnete er Büchel als „den rechten Mann“ für eine solche Bearbeitung. Um 1922 erschien, wiederum ohne Verfasserangabe, eine von 303 auf 186 Takte gekürzte Fassung der nun „Potpourri“ genannten Büchel-Bearbeitung in der Reihe Sang und Klang im 19. und 20. Jahrhundert, einer populären Sammlung von bekannten Einzelnummern aus Oper, Operette, Lied, Salonmusik usw., in der sich noch weitere Pfitzner-Kompositionen finden: neben fünf Liedern Ausschnitte aus dem Christelflein und der Rose vom Liebesgarten.

Die Rose vom Liebesgarten, Potpourri I für Klavier zu zwei Händen von Wilhelm Lenert; Potpourri II für Klavier zu zwei Händen von Rudolf Siegel, beide Verlag Max Brockhaus, Leipzig 1906 (Originalausgabe Musikverlag Julius Feuchtinger, Stuttgart 1903) Dass von Pfitzners zweiter Oper zwei Jahre nach der Uraufführung Ende 1901 in Elberfeld und zwei Jahre vor der ‚eigentlichen‘ Premiere 1905 an der Wiener Hofoper unter Gustav Mahler gleich zwei „Potpourris“ erschienen sind, zeigt an, wie sehr der Komponist diesem Werk zum Durchbruch verhelfen wollte. Nach dem Übergang aller bei Feuchtinger erschienenen Pfitznerwerke im Jahre 1906 an Brockhaus wurde auf dem neuen Titelblatt des neuen Verlegers die Bezeichnung „Potpourri“ durch „Angereihte Stücke“ ersetzt. Die Bearbeiter waren Wilhelm Lenert, der Pfitzner aus seiner Zeit als Lehrer am Sternschen Konservatorium bekannt war und der dort ab 1898 studierte, und Rudolf Siegel, den Pfitzner ebenfalls in seiner Berliner Zeit kennengelernt hatte. Siegel, ein Schüler von Humperdinck (der die Verbindung zu Pfitzner herstellte), führte 1911 den Armen Heinrich im Münchner Prinzregententheater auf. Der Schwerpunkt des ersten Teils (Potpourri I) ist ganz der Melodienseligkeit der Chor- und Tanzszenen aus dem Vorspiel und ersten Akt und der heiter gelösten Atmosphäre, dem „munteren Getümmel“ – bestimmt von der Grundtonart D-Dur – verpflichtet. Teil II ist kontrastreicher angelegt, da hier auch die finstere Welt des Nachtwunderers und am Schluss der Trauermarsch (Beginn des Nachspiels der Oper) erklingt.

Die Rose vom Liebesgarten, Potpourri I für Klavier zu zwei Händen von Wilhelm Lenert; Potpourri II für Klavier zu zwei Händen von Rudolf Siegel, beide Verlag Max Brockhaus, Leipzig 1906 (Originalausgabe Musikverlag Julius Feuchtinger, Stuttgart 1903) Dass von Pfitzners zweiter Oper zwei Jahre nach der Uraufführung Ende 1901 in Elberfeld und zwei Jahre vor der ‚eigentlichen‘ Premiere 1905 an der Wiener Hofoper unter Gustav Mahler gleich zwei „Potpourris“ erschienen sind, zeigt an, wie sehr der Komponist diesem Werk zum Durchbruch verhelfen wollte. Nach dem Übergang aller bei Feuchtinger erschienenen Pfitznerwerke im Jahre 1906 an Brockhaus wurde auf dem neuen Titelblatt des neuen Verlegers die Bezeichnung „Potpourri“ durch „Angereihte Stücke“ ersetzt. Die Bearbeiter waren Wilhelm Lenert, der Pfitzner aus seiner Zeit als Lehrer am Sternschen Konservatorium bekannt war und der dort ab 1898 studierte, und Rudolf Siegel, den Pfitzner ebenfalls in seiner Berliner Zeit kennengelernt hatte. Siegel, ein Schüler von Humperdinck (der die Verbindung zu Pfitzner herstellte), führte 1911 den Armen Heinrich im Münchner Prinzregententheater auf. Der Schwerpunkt des ersten Teils (Potpourri I) ist ganz der Melodienseligkeit der Chor- und Tanzszenen aus dem Vorspiel und ersten Akt und der heiter gelösten Atmosphäre, dem „munteren Getümmel“ – bestimmt von der Grundtonart D-Dur – verpflichtet. Teil II ist kontrastreicher angelegt, da hier auch die finstere Welt des Nachtwunderers und am Schluss der Trauermarsch (Beginn des Nachspiels der Oper) erklingt.

Palestrina, Paraphrase für Klavier von Otto Singer – Das Christelflein, Paraphrase für Klavier von Otto Singer, beide im Verlag Adolph Fürstner, Berlin 1918 Mit den beiden Paraphrasen zu Palestrina und Christelflein begann die Zusammenarbeit mit der damaligen ‚Nummer Eins‘ der Musikbearbeiter: Otto Singer (1863-1931). Die Verbindung stellte der Verleger Fürstner her, der neben Brockhaus nicht nur Pfitzners Hauptverleger, sondern auch der von R. Strauss war, zu dessen Opern und symphonischen Dichtungen Singer neben den Klavierauszügen auch weitere Klavierbearbeitungen erstellt hat. Fürstner gab zunächst die Palestrina-Paraphrase in Auftrag, ohne Rücksprache mit Pfitzner zu nehmen, der deshalb etwas ungehalten reagierte: „Durch die Zeitung erfuhr ich, dass in Ihrem Verlag ein ‚Potpourri‘ aus ‚Palestrina‘ erschienen ist […] der Gedanke, von diesem Werk ein ‚Melodiensträußchen‘ zu versenden, ist mir nicht gerade eingehend“. Nach Erhalt von einigen Freiexemplaren fand er jedoch die Bearbeitung „nicht ungeschickt gemacht“ und war damit einverstanden, dass Singer auch eine solche zum Christelflein zusammenstellen würde. Als er aber diese nach drei Monaten erhält, reagiert er empört, ist „geradezu entsetzt“ und hat eine Fülle von Änderungswünschen, die sich auf die Auswahl der Themen, ihre Veränderung durch Singer und abweichende Tonartenwahl beziehen: „Alles in allem scheint mir das ganze Vorgehen des Bearbeiters auf der Ansicht zu beruhen, dass meine Musik verbessert werden müsste“. Der selbstbewusste Bearbeiter aber ist nicht bereit, allen Änderungswünschen Pfitzners nachzukommen und belehrt den Komponisten in einem ausführlichen Brief über das Wesen einer Paraphrase: Sie sei eine freie Bearbeitung, bei der es im Ermessen des Bearbeiters läge, Zutaten, Ausschmückungen und klangliche Vervollständigungen des Klaviersatzes anzubringen. In seiner Antwort gibt Pfitzner zwar zu erkennen, dass er keine Rechte mehr an dem Werke habe, verlangt aber wenigstens die Wiederherstellung seiner Originalthemen in ihrer melodischen, harmonischen und rhythmischen Faktur; dies und anderes („keine eingeschobenen 5/4-Takte“) scheint Singer dann doch noch geändert zu haben, jedoch bleibt die Weigerung bestehen, eine vollständig umgearbeitete Paraphrase nach Pfitzners Vorschlägen unter seinem Namen herauszugeben, so dass Pfitzner seinen Widerstand gegen den Druck aufgeben muss: „Der Verlag und Druck der Singerschen Paraphrase geschieht auf Ihre und Herrn Singers Verantwortung. Ideell protestiere ich natürlich nach wie vor durchaus“.

Aus heutiger Sicht sind beide Singer-Paraphrasen überzeugend gestaltet, so u.a. die Übergänge zwischen den einzelnen Melodien, die meist aus dem thematischen Material des gerade gehörten bestehen und nicht ‚nur‘ aus einigen (oder gar keinen) Modulationsakkorden, wie dies in der Büchel-Bearbeitung des Armen Heinrich des Öfteren der Fall ist. Singer geht allerdings sehr eigenständig mit dem gegebenen thematischen Material um, was z. B. die Fortführungen mancher Originalthemen betrifft; so greift Singer am Schluss der Palestrina-Paraphrase auf das die Oper eröffnende Quint-Quart-Motiv zurück und schafft so einen thematischen Rahmen, der im Original nicht vorkommt. Zudem sind „Melodiensträußchen“ aus einer heterogenen Nummernoper wie dem Christelflein mit oft weit auseinander liegenden Tonarten und sehr kontrastierenden musikalischen Eigenschaften sicher besonders schwer zu einer überzeugenden Einheit zu binden. Singers Ausführungen und Entgegnungen auf Pfitzners Kritik belegen, dass er sich durchaus der Problematik dieser Art von Bearbeitung bewusst war.

Das Herz, Liebesmelodie für Klavier, Vorspiel zu Akt II und 29 Takte Akt III (Klavierauszug Ziffer 55 bis 58), Klavierauszug von Felix Wolfes, Verlag Adolph Fürstner, Berlin 1931 Das als „Liebesmelodie“ bekannte Klavierstück besteht aus dem 72-taktigen Vorspiel zum zweiten Akt von Pfitzners letzter Oper Das Herz (1931) und einer nach Dur gewendeten 29-taktigen „Coda“ aus dem Finale der Oper (III. Akt, Klavierauszug Ziffer 55 bis 58). Die insgesamt 111 Takte in der Klavierauszugfassung von Felix Wolfes entsprechen der orchestralen „Liebesmelodie“ aus dem 1932 erschienenen zweiteiligen Orchesterstück Hoffest und Liebesmelodie, in dem letztere Bezeichnung erstmals verwendet wird. Nach dem Zeugnis des Münchner Freundeskreises um 1930, allen voran Helmut Grohe und Paul Winter, die beide am Klavier die Oper erstmals vierhändig aus dem Autograph in Anwesenheit des Komponisten gespielt haben, hat dieser gerade diese Musik insbesondere auf seine 1926 verstorbene Frau Mimi bezogen und ihr gewidmet, ohne dies durch eine ‚offizielle‘ Widmung zu dokumentieren. Die von Pfitzner autorisierte Klavierfassung ist bereits von dem Münchner Pianisten Julius Müller-Landau in den vierziger Jahren gespielt worden und am 9.10.1949 im Salzburger Mozarteum in Anwesenheit des Komponisten erklungen, interpretiert von Gilbert Schuchter, der das Stück als „vom Komponisten autorisierte Klavierfassung“ Ende der sechziger Jahre im Rahmen seiner Pfitzner-Schallplatte eingespielt hat. Ende der dreißiger Jahre hat Pfitzner diese Musik mit dem Philharmonischen Orchester Berlin aufgenommen und 1937 für Hans von Benda und dessen Berliner Kammerorchester „mit nur einem Horn und einer Klarinette“ bearbeitet.

Das Herz, Liebesmelodie für Klavier, Vorspiel zu Akt II und 29 Takte Akt III (Klavierauszug Ziffer 55 bis 58), Klavierauszug von Felix Wolfes, Verlag Adolph Fürstner, Berlin 1931 Das als „Liebesmelodie“ bekannte Klavierstück besteht aus dem 72-taktigen Vorspiel zum zweiten Akt von Pfitzners letzter Oper Das Herz (1931) und einer nach Dur gewendeten 29-taktigen „Coda“ aus dem Finale der Oper (III. Akt, Klavierauszug Ziffer 55 bis 58). Die insgesamt 111 Takte in der Klavierauszugfassung von Felix Wolfes entsprechen der orchestralen „Liebesmelodie“ aus dem 1932 erschienenen zweiteiligen Orchesterstück Hoffest und Liebesmelodie, in dem letztere Bezeichnung erstmals verwendet wird. Nach dem Zeugnis des Münchner Freundeskreises um 1930, allen voran Helmut Grohe und Paul Winter, die beide am Klavier die Oper erstmals vierhändig aus dem Autograph in Anwesenheit des Komponisten gespielt haben, hat dieser gerade diese Musik insbesondere auf seine 1926 verstorbene Frau Mimi bezogen und ihr gewidmet, ohne dies durch eine ‚offizielle‘ Widmung zu dokumentieren. Die von Pfitzner autorisierte Klavierfassung ist bereits von dem Münchner Pianisten Julius Müller-Landau in den vierziger Jahren gespielt worden und am 9.10.1949 im Salzburger Mozarteum in Anwesenheit des Komponisten erklungen, interpretiert von Gilbert Schuchter, der das Stück als „vom Komponisten autorisierte Klavierfassung“ Ende der sechziger Jahre im Rahmen seiner Pfitzner-Schallplatte eingespielt hat. Ende der dreißiger Jahre hat Pfitzner diese Musik mit dem Philharmonischen Orchester Berlin aufgenommen und 1937 für Hans von Benda und dessen Berliner Kammerorchester „mit nur einem Horn und einer Klarinette“ bearbeitet.

Die virtuosen Opernparaphrasen im Stile von Franz Liszt verschwanden als typische musikalische Erscheinungsformen des 19. Jahrhunderts um die Jahrhundertwende aus dem Konzertsaal; zugleich endete auch, spätestens mit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, die Zeit der Opern-Potpourris für Klavier, die fast immer auf Initiative der Verleger im Rahmen der vertraglich vereinbarten ‚Verwertungsrechte‘ in Auftrag gegeben wurden, um ein neues Werk zu propagieren, dies immer unter Berücksichtigung des spieltechnischen Leistungsvermögens der ‚Kenner und Liebhaber‘ und auch unter marktgemäßen Gesichtspunkten, wie die erstaunlich niedrigen Preise gegenüber den zugehörigen Klavierauszügen zeigen. Im Zeitalter der original besetzten Kompositionen, der Urtextausgaben und einer von bestimmten Kreisen geforderten ‚historischen Aufführungspraxis‘ sind Paraphrase und Potpourri suspekt geworden und leben nur noch in der U- und POP-Musik als Medley unangefochten weiter. Die um die 100 Jahre alte ‚Musik aus zweiter Hand‘ der Lenert, Siegel, Büchel und Singer sind zudem längst aus den Verlagsprogrammen und damit vom Notenmarkt verschwunden. Das ‚Nach- und Voraus-Hören‘ der Werke übernahmen ab Mitte der zwanziger Jahre zunehmend die neuen Medien der technisch vermittelten Musik wie Rundfunk und Schallplatte. Nach den um 1930 erscheinenden ‚Heim- und Kurzopern‘, den ‚Opernquerschnitten‘ und dem Siegeszug der Langspielplatte, des Tonbandes und der Musik-Kassette sowie letztendlich der CD und DVD mit den Gesamtaufnahmen von Opern und anderen Musikwerken, war das Kennenlernen und das unbegrenzte Wiederholen von Musik für jeden Musikliebhaber möglich geworden.

Verklungene Musik also? Versungen und vertan? Vielleicht nicht ganz, denn möglicherweise richtet eines Tages die Musikwissenschaft ihre Aufmerksamkeit auf diese bisher von ihr kaum zur Kenntnis genommene Gattung, trotz der hohn- und spottdurchtränkten Verdikte von Schopenhauer, die Pfitzner nachweislich kannte („eine aus Fetzen, die man honetten Leuten vom Rocke abgeschnitten, zusammengeflickte Harlekinsjacke“), Schönberg („erstarrtes Kaffeegeschwätz, ein Nichts, aus vielen Etwas bestehend“) sowie vielen anderen. Vielleicht wird einmal den zahllosen Potpourris und Paraphrasen, angereihten Stücken und Perlen, den Fantasien und Reminiszenzen eine ebenso überzeugende Darstellung zuteil wie der in gleicher Weise von vielen verachteten ‚Salonmusik‘. Die Schlussbemerkung in einem Standardwerk zur Bearbeitung schließt dies zumindest nicht aus: „Und vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, da die Bearbeitungen des 19. Jahrhunderts [und mit ihnen auch die der ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, HR]) als Originale [Hervorhebung HR] wieder entdeckt werden.“ (Silke Leopold [Hg.], Musikalische Metamorphosen – Formen und Geschichte der Bearbeitung, Kassel u. a. 1992)

Verklungene Musik also? Versungen und vertan? Vielleicht nicht ganz, denn möglicherweise richtet eines Tages die Musikwissenschaft ihre Aufmerksamkeit auf diese bisher von ihr kaum zur Kenntnis genommene Gattung, trotz der hohn- und spottdurchtränkten Verdikte von Schopenhauer, die Pfitzner nachweislich kannte („eine aus Fetzen, die man honetten Leuten vom Rocke abgeschnitten, zusammengeflickte Harlekinsjacke“), Schönberg („erstarrtes Kaffeegeschwätz, ein Nichts, aus vielen Etwas bestehend“) sowie vielen anderen. Vielleicht wird einmal den zahllosen Potpourris und Paraphrasen, angereihten Stücken und Perlen, den Fantasien und Reminiszenzen eine ebenso überzeugende Darstellung zuteil wie der in gleicher Weise von vielen verachteten ‚Salonmusik‘. Die Schlussbemerkung in einem Standardwerk zur Bearbeitung schließt dies zumindest nicht aus: „Und vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, da die Bearbeitungen des 19. Jahrhunderts [und mit ihnen auch die der ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, HR]) als Originale [Hervorhebung HR] wieder entdeckt werden.“ (Silke Leopold [Hg.], Musikalische Metamorphosen – Formen und Geschichte der Bearbeitung, Kassel u. a. 1992)

Die Texte wurden uns freundlicherweise von Peter P. Pachl und Hans Rectanus zur Verfügung gestellt. Beide sind Präsidiumsmitglieder der Hans Pfitzner Gesellschaft. Die Fotos des Komponisten stammen aus der Porträtsammlung Manskopf der UB der Goethe-Universitat Frankfurt am Main.

Die beiden Sängerinnen beginnen mit dem Blumenduett aus Delibes‘

Die beiden Sängerinnen beginnen mit dem Blumenduett aus Delibes‘

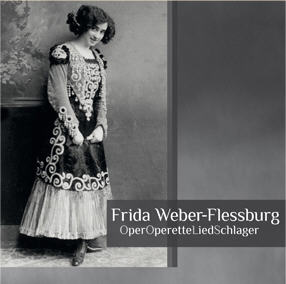

Keine drei Wochen vor der obigen Aufnahme aus Göttingen wurde in Leipzig anlässlich des 300. Geburtstags

Keine drei Wochen vor der obigen Aufnahme aus Göttingen wurde in Leipzig anlässlich des 300. Geburtstags