Helene Schneiderman in einem Interview zu begegnen war seit Jahren unser Wunsch – was für eine vielseitige Künstlerin mit einer der interessantesten, aussagekräftigsten Mezzostimmen, die ich kenne. Was hat die Frau alles gesungen und gestaltet, und das bei jahrelanger gleichbleibender Qualität, unglaublich! Gefeiert wird sie auf den großen Opernbühnen in aller Welt. Doch so richtig und besonders geliebt wird sie in Stuttgart, wo sie seit 30 (!) Jahren zum Ensemble der Staatsoper gehört. Mit der bezaubernden Mezzosopranistin, die aktuell an der Oper Stuttgart die Lucilla in Jommellis Berenike (s. die Kritik in operalounge.de) singt, sprach Hanns-Horst Bauer über Karriere und Familie, Zumutungen und Emotionen. G. H.

Helene Schneiderman ©Hanns-Horst Bauer

Sie sind seit drei Jahrzehnten festes Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart und dort seit elf Jahren Kammersängerin. Hat es Sie nicht manchmal gereizt, nur noch frei schaffend tätig zu sein? Ich habe mich von Anfang an in Stuttgart herzlich aufgenommen gefühlt. Schon bei der Vorbereitung meiner ersten großen Partie, das war Rossinis Cenerentola, hat das Orchester bei der Probe ganz spontan geklatscht. Das war ein ganz tolles Gefühl. Für mich war es immer sehr wichtig, ein richtiges Zuhause zu haben. Wenn ich schon nicht mehr in meinem Heimatland USA sein sollte, dann wollte ich hier wenigstens Fuß fassen und Wurzeln schlagen.

Helene Schneiderman ©Hanns-Horst Bauer

Sicher hätte ich auch in Heidelberg bleiben können, wo ich mein Herz an Michael, meinen Mann, verloren habe. Aber als die Einladung nach Stuttgart kam, konnte ich einfach nicht Nein sagen. Vor allem hat mir mein fester Vertrag hier die Möglichkeit geboten, verhältnismäßig frei zu leben, und das hieß für mich, auch eine Familie gründen zu können. So habe ich jetzt zwei wunderbare Töchter – Liviya (25) und Lara (22) – und konnte eine ganz normale Ehe führen, was bei Sängern leider nicht immer selbstverständlich ist. Irgendetwas muss man ja meist aufgeben, wenn man eine große Karriere machen will. Doch ich wollte meiner tollen Familie, in der ich mich immer noch so geborgen fühle, nichts opfern. Sie haben die Familie ganz klar vor die berufliche Karriere gestellt? Ja, unbedingt. Aber vielleicht wollen Opernliebhaber und Fans so etwas gar nicht hören und erwarten, dass man das Singen über alles in der Welt stellt. Eine Diva wollten Sie also nicht werden? Nein, im negativen Sinn des Wortes ganz bestimmt nicht. Ich setze auch heute noch lieber auf Überraschungseffekte und will das Publikum nicht nur mit meinem Namen, sondern vor allem mit meiner Leistung überzeugen und begeistern. Das garantiert eine lange, beständige Karriere auf hohem Niveau; sonst ist man unter Umständen bereits nach zehn, zwanzig Jahren oder gar schon früher weg von der Bühne.

Helene Schneiderman in „Die glückliche Hand -Schicksal“ in Stuttgart ©A.T.Schaefer

Ihre Karriere haben Sie ganz bewusst langsam und wohl durchdacht angegangen. Das scheint Ihren jahrzehntelangen Erfolg auszumachen. Ganz bestimmt. Ich habe den Eindruck, dass Sänger, die sich genau so verhalten, auch immer besser werden. Da stellt sich dann unweigerlich die Frage, welche Rollen ich noch wirklich überzeugend singe, wenn ich älter werde. Ein Mezzo hat es da aber zum Glück leichter als ein Sopran. Ich könnte beispielsweise in Mozarts Figaro fast alle weiblichen Hauptrollen singen. Hat es Sie nicht doch manchmal gereizt, ein wenig mehr in der medialen Öffentlichkeit präsent zu sein? Natürlich ist es reizvoll, mit einem coolen Gesicht auf einem CD-Cover oder auf einem Werbeposter im Bus in Salzburg oder sonst wo auf sich aufmerksam zu machen. Da hätte ich allerdings einige Entscheidungen anders fällen müssen. Doch wo wäre ich dann heute? Wäre ich so glücklich wie jetzt?

Helene Schneiderman als Silla/“Berenike“ in Stuttgart ©A.T.Schaefer

Zweifellos gehören Sie zu den ganz großen Publikumslieblingen, und das nicht nur in Stuttgart. Wie gehen Sie mit einer solchen emotionalen Zuneigung, ja frenetischen Begeisterung um? Das ist für mich schon eine Verpflichtung, ja eine enorme Herausforderung. Deshalb bin ich vor einer Premiere immer ganz schön nervös, habe richtig Lampenfieber. Aber da packt mich auch der Ehrgeiz. Ich will ja mein Publikum nicht enttäuschen. Und in Sachen Kritik bin ich glücklicherweise etwas verwöhnt, da ich fast nur positive Kritiken bekomme. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst, sie zu lesen, weil ich ein sehr sensibler und vielleicht auch ein wenig abergläubischer Mensch bin. Oft warte ich deshalb einfach, bis mir jemand davon erzählt oder mir die Kritik, wie das meine Nachbarin gerne macht, an die Haustüre hängt. Manchmal lasse ich sie auch erst meinen Mann lesen, der übrigens neben mir selbst einer meiner strengsten Kritiker ist. Leider können Kritiken herzlos, ja sogar gemein und bösartig sein. Eigentlich sollte man sie gar nicht lesen, aber das ist ja wohl kaum möglich.

Helene Schneiderman in „Teseo“ in Stuttgart ©Martin Sigmund

Sie waren sechs Jahre lang als Professorin am Salzburger Mozarteum tätig und geben nach wie vor viele Meisterkurse. Da müssen Sie selbst Kritik üben. Was versuchen Sie den jungen Sängerinnen und Sängern zu vermitteln? Ich rate ihnen, in sich hineinzuhören und auf ihre Stimme aufzupassen. Ganz wichtig sind höchste Disziplin und die Einsicht, dass man nicht alles haben kann, dass man auch Nein sagen können muss. Zum Singen gehört nicht nur eine schöne Stimme, gefordert wird immer die ganze Person. Wo liegen für Sie beim zeitgenössischen Musiktheater die Grenzen des Zumutbaren? Was erwarten Sie von einem Regisseur? Er muss das Potential, das in einem Sänger steckt, erkennen und fördern. Natürlich habe ich für mich ganz persönlich Grenzen gesetzt. Solange ich beispielsweise schauspielerisch und menschlich klären kann, warum ich auf dem Kopf stehen muss, wenn ich eine Arie singe, dann würde ich auch auf dem Kopf stehen und singen. Sonst nicht. Wenn ein Regisseur zu wenig von mir verlangt, auch das kommt bisweilen vor, dann muss ich mir selber etwas einfallen lassen und ihn davon überzeugen.

Helene Schneiderman in „Eugen Onegin“ in Stuttgart/ ©A.T.Schaefer

Welche der gut 70 verschiedenen Rollen, die Sie auf der Bühne verkörpert haben, würden Sie als Traumrollen bezeichnen? Haben Sie überhaupt noch neue Partien auf Ihrer Wunschliste? Das waren zu Beginn meiner Karriere ganz sicher die großen Rossini- und Mozart-Partien, doch inzwischen sind mir Händel, Puccini und viele andere Komponisten genauso lieb. Ich lasse mich da gerne überraschen. Es gibt ganz sicher viele Rollen, von denen ich gar nichts weiß. Vielleicht komponiert ja sogar jemand etwas ganz speziell für mich? Sehr gerne würde ich noch Jacques Offenbach singen, die Schöne Helena, La Périchole, die Großherzogin von Gerolstein. Und natürlich jede Menge Händel. Ihn singe ich leidenschaftlich gern. Mit welchen Rollen konnten Sie sich zuletzt auseinandersetzen? Unter anderem mit ganz vielen Marcellinas in Mozarts Figaro. Ob mit David Mc Vicar in London, Emilio Sagi in Madrid, Dieter Dorn in München oder jetzt wieder in Stuttgart in der Produktion von Nigel Lowery, es ist einfach spannend und interessant, ein- und dieselbe Rolle aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen. Im April werde ich die Rolle im Theater an der Wien singen, wo Marc Minkowski am Pult steht. In seiner neuen Holländer-CD-Aufnahme habe ich zuletzt die Mary gesungen. Richtig fasziniert hat mich im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit Richard Jones in Glyndebourne. Dort war ich Anina im Rosenkavalier. Es war einfach fantastisch, und ich habe sehr viel dazugelernt.

Helene Schneiderman in „Pelléas et Mélisande“ in Stuttgart/©A.T.Schaefer

Wie sind Sie denn überhaupt zur Musik und zum Gesang gekommen? Ich habe gesungen, solange ich zurückdenken kann. Bei uns zu Hause wurde auch immer musiziert. Theaterblut lag in der Familie. Meine Eltern haben sich nach dem schrecklichen Holocaust, den beide zum großen Glück überlebt haben, auf der Bühne eines Displaced Persons Camp in Landsberg kennengelernt. Aber mit einem Aha-Erlebnis, einer spektakulären Initialzündung kann ich nicht dienen. Eigentlich wollte ich ja Lehrerin werden, doch dann hat man mir geraten, Gesangsstunden zu nehmen, da ich offensichtlich eine schöne, klare Stimme hatte. Ganz besonders beeindruckt haben mich Mezzosopranistinnen wie Teresa Berganza oder Frederica von Stade, aber auch große Soprane wie die Callas oder Edita Gruberová.

Helene Schneiderman in „La Sonnambula“ in Stuttgart/©A.T.Schaefer

Bei Ihrem vollen Terminkalender dürften Sie nicht viel Freizeit haben? Wenn ich in meinen Terminkalender schaue, bekomme ich manchmal richtig Bauchweh und frage mich, wann ich das alles lernen soll. In meiner freien Zeit gehe ich nicht nur gerne mit Mann und Hund im Wald spazieren, sondern koche auch mit Begeisterung. Und das nicht nur für die Familie, sondern ganz mutig sogar für TV-Sternekoch Vincent Klink? Ja, ich habe nicht nur ganz vorzüglich in seinem Restaurant gespeist, sondern habe es sogar gewagt, für ihn bei mir zu Hause Cincinatti-Chili zu kochen. Wir haben dann auch gemeinsam mit dem Littmann Quartett Rossini-Matineen auf verschiedenen Schlössern und auf der Insel Mainau veranstaltet. Vincent hat moderiert, und ich habe ein paar passende Arien dazu beigetragen.

Sie stammen aus einer jüdischen Familie. Ihre Eltern haben den Holocaust in Auschwitz, Buchenwald und Dachau überlebt. Wie hat Sie diese schreckliche Vergangenheit Ihrer Familie geprägt? Sie hat mich und meine drei Brüder stark geprägt und beeinflusst. Die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, ist mir damals nicht leicht gefallen. Doch die Chancen für eine junge Nachwuchssängerin, ich war damals 26, waren hier einfach größer als in Amerika. Meine Eltern haben mir, obwohl ihnen das ganz sicher sehr, sehr schwer gefallen ist, sogar dazu geraten, weil sie für mich einfach das Beste wollten und mir vermittelt haben: Wir lieben unsere Tochter mehr, als wir je einen Menschen hassen könnten. Ihnen habe ich jetzt eine bei Carus erschienene CD mit jiddischen Liedern gewidmet, auf der auch vier Originalaufnahmen von meinen Eltern zu hören sind: „Makh tsu di Eygelekh“ – „Mach deine Augen zu“. Es ist das erste Lied, an das ich mich aus meiner Kindheit erinnere. Meine Mutter sang mich damit in den Schlaf. Sie hat es unzählige Male liebevoll und geduldig wiederholt, bis auch ich es singen konnte.

Sie stammen aus einer jüdischen Familie. Ihre Eltern haben den Holocaust in Auschwitz, Buchenwald und Dachau überlebt. Wie hat Sie diese schreckliche Vergangenheit Ihrer Familie geprägt? Sie hat mich und meine drei Brüder stark geprägt und beeinflusst. Die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, ist mir damals nicht leicht gefallen. Doch die Chancen für eine junge Nachwuchssängerin, ich war damals 26, waren hier einfach größer als in Amerika. Meine Eltern haben mir, obwohl ihnen das ganz sicher sehr, sehr schwer gefallen ist, sogar dazu geraten, weil sie für mich einfach das Beste wollten und mir vermittelt haben: Wir lieben unsere Tochter mehr, als wir je einen Menschen hassen könnten. Ihnen habe ich jetzt eine bei Carus erschienene CD mit jiddischen Liedern gewidmet, auf der auch vier Originalaufnahmen von meinen Eltern zu hören sind: „Makh tsu di Eygelekh“ – „Mach deine Augen zu“. Es ist das erste Lied, an das ich mich aus meiner Kindheit erinnere. Meine Mutter sang mich damit in den Schlaf. Sie hat es unzählige Male liebevoll und geduldig wiederholt, bis auch ich es singen konnte.

Helene Schneiderman ©Hanns-Horst Bauer

Vita: Helene Schneiderman wurde in Flemington (New Jersey) geboren und erhielt ihre Ausbildung in Princeton und Cincinnati, die sie mit dem Grad eines Masters of Music und mit dem Operndiplom abschloss. Nach einem zweijährigen Engagement in Heidelberg wurde die lyrische Mezzosopranistin 1984 Mitglied des Ensembles der Staatsoper Stuttgart, dem sie heute noch angehört. In den USA sang sie an der New York City Opera sowie an den Opernhäusern in San Francisco und Seattle. Sie gastierte erfolgreich unter anderem in Dresden und München, in Amsterdam, Rom, Tel Aviv und Paris. Außerdem wirkte sie bei den Festspielen in Ludwigsburg, Schwetzingen, Pesaro, Glyndebourne und Salzburg mit, wo sie in Verdis Oper La traviata neben Anna Netrebko und Rolando Villazón auftrat. Von 2007 bis 2013 war sie Professorin für Sologesang an der Universität Mozarteum Salzburg.

Ihr umfangreiches Repertoire reicht von den Opern Monteverdis, Jomellis und Händels bis zum Rosenkavalier von Richard Strauss und zu Adriana Hölzkys Bremer Freiheit, von den Mozart-Partien Dorabella und Sesto bis zur Carmen und Nancy in Flotows Martha. Zu ihren Paraderollen gehören Rossinis Koloraturpartien Isabella, Cenerentola und Rosina.

Helene Schneiderman, für die Oratorienkonzerte und Liederabende zum unverzichtbaren Schwerpunkt ihrer künstlerischen Laufbahn gehören, wurde 1998 zur Kammersängerin ernannt und erhielt 2008 die Otto-Hirsch-Medaille für ihre Verdienste um die christlich-jüdische Zusammenarbeit und ihren Einsatz für jiddisches Liedgut. 2010 wurde die Sängerin mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

CDs hat Helene Schneiderman bei verschiedenen Plattenfirmen aufgenommen, darunter Donizettis Anna Bolena mit Edita Gruberova (Nightingale Classics), Songs von Aron Copland unter Dennis Russell Davies (Nimbus), Händels Teseo als Live-Mitschnitt der Stuttgarter Oper (Carus) oder, ebenfalls bei Carus, Volks- und Wiegenlieder. Auf DVD gibt’s unter anderem die Stuttgarter Produktionen von La Sonnambula und Alcina, die Traviata aus Salzburg sowie einen Marthaler-Figaro aus Paris mit dem Stuttgarter GMD Sylvain Cambreling am Pult. H.-H. B.

Der Verlag verspricht Lesestoff, der „lehrreich“, „pointiert“ und „unterhaltsam“ sein soll. Lernen kann man durchaus, so was Oper eigentlich ist, wie man sich auf der Bühne zu positionieren hat, welche sechs Fragen man stellen sollte, ehe man sich zur Interpretation einer Bühnenfigur entscheidet und vieles andere mehr. Pointiert geht es vor allem dann zu, wenn es um „den Dilettantismus in der Opernregie“ geht, und unterhaltsam wird es besonders dann, wenn der Autor von persönlichen Erfahrungen zu berichten weiß, so mit dem großen, aber auch schwierigen Bariton Tito Gobbi, dessen Gattin meinte, er könne dem Regisseur Hampe bedingungslos vertrauen.

Der Verlag verspricht Lesestoff, der „lehrreich“, „pointiert“ und „unterhaltsam“ sein soll. Lernen kann man durchaus, so was Oper eigentlich ist, wie man sich auf der Bühne zu positionieren hat, welche sechs Fragen man stellen sollte, ehe man sich zur Interpretation einer Bühnenfigur entscheidet und vieles andere mehr. Pointiert geht es vor allem dann zu, wenn es um „den Dilettantismus in der Opernregie“ geht, und unterhaltsam wird es besonders dann, wenn der Autor von persönlichen Erfahrungen zu berichten weiß, so mit dem großen, aber auch schwierigen Bariton Tito Gobbi, dessen Gattin meinte, er könne dem Regisseur Hampe bedingungslos vertrauen.

Wer sich mit Erika Köth beschäftigt, kommt zwangsläufig auf Hermann Prey, dem Intense Media ebenfalls eine neue Box widmet (600205). Beide sind sich im Plattenstudio und auf der Bühne begegnet. Ein Traumpaar waren sie nicht. Rollen gaben das nicht her. Prey ging auch sehr eigene Wege. Ich erinnere mich gern an den Barbier von Sevilla aus dem Münchner Cuvilliés-Theater, der Anfang der 1960er Jahren in Schwarz/Weiß zu bester Sendezeit auf dem Fernsehschirm erschien. Da lebten Wunderlich (Almaviva) und Keilberth noch. Hotter als Basilio im Priestergewand mit spanischer Mütze, so groß wie ein Paddelboot. Prey als Barbier und die Köth als Rosina. Alle, Mitwirkende und Zuschauer, hatten einen Heidenspaß. Ein sehr deutscher Rossini, so deutsch wie die Münchener Lucia. Soweit, so gut. Der in der Erinnerung konservierte Glanz der Inszenierung hat sich in der Veröffentlichung auf DVD ins Mausgraue verflüchtigt. Die Rossini-Renaissance ließ nicht viel davon übrig. Selten fand ich mich in meiner Erinnerung so getäuscht. Und dennoch hat sich diese Produktion, die 1959 entstand (noch zwei Jahre jünger ist ein Querschnitt bei der EMI), tief ins Gedächtnis eingegraben. Szenen finden sich wie in der Köth-Box nun auch bei Prey.

Wer sich mit Erika Köth beschäftigt, kommt zwangsläufig auf Hermann Prey, dem Intense Media ebenfalls eine neue Box widmet (600205). Beide sind sich im Plattenstudio und auf der Bühne begegnet. Ein Traumpaar waren sie nicht. Rollen gaben das nicht her. Prey ging auch sehr eigene Wege. Ich erinnere mich gern an den Barbier von Sevilla aus dem Münchner Cuvilliés-Theater, der Anfang der 1960er Jahren in Schwarz/Weiß zu bester Sendezeit auf dem Fernsehschirm erschien. Da lebten Wunderlich (Almaviva) und Keilberth noch. Hotter als Basilio im Priestergewand mit spanischer Mütze, so groß wie ein Paddelboot. Prey als Barbier und die Köth als Rosina. Alle, Mitwirkende und Zuschauer, hatten einen Heidenspaß. Ein sehr deutscher Rossini, so deutsch wie die Münchener Lucia. Soweit, so gut. Der in der Erinnerung konservierte Glanz der Inszenierung hat sich in der Veröffentlichung auf DVD ins Mausgraue verflüchtigt. Die Rossini-Renaissance ließ nicht viel davon übrig. Selten fand ich mich in meiner Erinnerung so getäuscht. Und dennoch hat sich diese Produktion, die 1959 entstand (noch zwei Jahre jünger ist ein Querschnitt bei der EMI), tief ins Gedächtnis eingegraben. Szenen finden sich wie in der Köth-Box nun auch bei Prey.

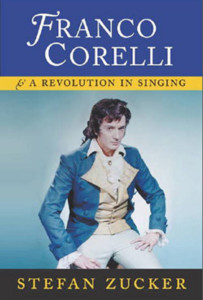

Stefan Zucker: Franco Corelli and A Revolution in Singing

Stefan Zucker: Franco Corelli and A Revolution in Singing Manana Homeriki:

Manana Homeriki:

Das beginnt mit Back in the Limelight mit Piano Selections (Adam Aceto und Patrick Johnson; DA 1018) mit so wunderbaren Stücken wie „A lonely Romeo“ von Franklin und Hood Bowers, Half a King von Englander, „Song of the Flame“ (irre!) von Gershwin und Stothart und viele mehr. Piano Reductions, also Klavier-Reduktionen, waren ungemein beliebt und wurden in den Kneipen, den Bars und zu Hause am Klavier gespielt. Klavier-Arrangements der Hits sollte man vielleicht besser sagen. Die Bearbeitungen trugen entscheidend auch zur Verbreitung und zum Erfolg der Bühnenshows bei. Interessant sind bei dieser und anderen CDs der Serie für mich die Übergangskomponisten wie Ludwig Englander, der wie Victor Herbert aus Europa kam und die gut gelernte Wiener und andere Operette mitbrachte und sie dann modifizierte und ins Amerikanische übersetzte. Englander, hier mit Half a King vertreten, kam um 1880 nach New York und premierte bereits 1886 seinen Half a King – eine komische Oper über einen Bandenchef, der eine adoptierte Tochter an den Sohn eines französischen Grafen verheiraten und viel Geld kassieren will, damals ein großer Hit. Balfes Bohemian Girl grüßt. Die beiden erwähnten Herren am Klavier schaffen Flottes und Atmosphäre.

Das beginnt mit Back in the Limelight mit Piano Selections (Adam Aceto und Patrick Johnson; DA 1018) mit so wunderbaren Stücken wie „A lonely Romeo“ von Franklin und Hood Bowers, Half a King von Englander, „Song of the Flame“ (irre!) von Gershwin und Stothart und viele mehr. Piano Reductions, also Klavier-Reduktionen, waren ungemein beliebt und wurden in den Kneipen, den Bars und zu Hause am Klavier gespielt. Klavier-Arrangements der Hits sollte man vielleicht besser sagen. Die Bearbeitungen trugen entscheidend auch zur Verbreitung und zum Erfolg der Bühnenshows bei. Interessant sind bei dieser und anderen CDs der Serie für mich die Übergangskomponisten wie Ludwig Englander, der wie Victor Herbert aus Europa kam und die gut gelernte Wiener und andere Operette mitbrachte und sie dann modifizierte und ins Amerikanische übersetzte. Englander, hier mit Half a King vertreten, kam um 1880 nach New York und premierte bereits 1886 seinen Half a King – eine komische Oper über einen Bandenchef, der eine adoptierte Tochter an den Sohn eines französischen Grafen verheiraten und viel Geld kassieren will, damals ein großer Hit. Balfes Bohemian Girl grüßt. Die beiden erwähnten Herren am Klavier schaffen Flottes und Atmosphäre. Mehr oder weniger das Gleiche, zumindest ähnlich, bietet Broadway tuned up, Orchestral selections aus frühen Bühnenmusicals, zum Teil dieselben Titel wie „A lonely Romeo“, nun mit der Band. Und da finden sich ab 1910 die uns bekannteren Namen wie Jerome Kern mit seinem „Nobody Home“ von 1915 oder „Head over Heels“ von 1918 (dto.). Aber eben auch von Louis Hirsch das flotte „O ´Brian Girl“ von 1921, „Oh my dear“ 1918, Rudolf Friml mit „The Blue Kitten“ von 1913 oder Manuel Klein mit „The Auto Race 1907“ – auch diese Übergangskomponisten aus Europa, die eine mehr oder weniger bedeutende Karriere in Amerikas Musikwelt machten. Neben dem sehr erfolgreichen Kern war es auch der Tscheche Robert Friml, der mit Rose-Marie bis heute überlebt hat. Sein erster großer Erfolg gelang ihm mit The Firefly von 1912. The Blue Kitten ist die muskalische Version des Stückes Le Chasseur de Chez Maxim´s von Mirande und Quinson, dessen Verarbeitung zu einem Bühnenstück Anstoß erregte (man war noch sehr prüde zu der Zeit), aber als musikalische Komödie von Friml einen enormen Erfolg hatte (OA 1923).

Mehr oder weniger das Gleiche, zumindest ähnlich, bietet Broadway tuned up, Orchestral selections aus frühen Bühnenmusicals, zum Teil dieselben Titel wie „A lonely Romeo“, nun mit der Band. Und da finden sich ab 1910 die uns bekannteren Namen wie Jerome Kern mit seinem „Nobody Home“ von 1915 oder „Head over Heels“ von 1918 (dto.). Aber eben auch von Louis Hirsch das flotte „O ´Brian Girl“ von 1921, „Oh my dear“ 1918, Rudolf Friml mit „The Blue Kitten“ von 1913 oder Manuel Klein mit „The Auto Race 1907“ – auch diese Übergangskomponisten aus Europa, die eine mehr oder weniger bedeutende Karriere in Amerikas Musikwelt machten. Neben dem sehr erfolgreichen Kern war es auch der Tscheche Robert Friml, der mit Rose-Marie bis heute überlebt hat. Sein erster großer Erfolg gelang ihm mit The Firefly von 1912. The Blue Kitten ist die muskalische Version des Stückes Le Chasseur de Chez Maxim´s von Mirande und Quinson, dessen Verarbeitung zu einem Bühnenstück Anstoß erregte (man war noch sehr prüde zu der Zeit), aber als musikalische Komödie von Friml einen enormen Erfolg hatte (OA 1923). Fascinating Night (OA 1012) ist das erste von zwei Volumes mit Stücken aus den frühen Tagen des Musikalischen Unterhaltungs-Theaters und vereint, wieder, vieles Unbekanntes von Bekannten oder weniger Bekannten. Überraschend ist der Song „Argentine“ aus Caroline 1912 von Künneke in der Bearbeitung von Alfred Goodman, ein flotter Feger! Oder es gibt das köstliche „My Pirate Lad“y von Sigmund Romberg. Oder „I like the boys“ aus Sybil von Victor Jacobi, einem ungarischen Komponisten, der damit einen Riesenhit landete. Überhaupt findet sich wieder diese Übergangszeit der Operette vom Alten Kontinent auf dem Wege zum Musical in den USA, die mit den Namen wie Paul Rubens, Aladar Rényi, Romberg, Leo Fall (The Lady in red), Fritz Kreisler (Apple Blossom, bis heute zumindest bekannt), Herman Darewski, Armand Vecsey und vielen anderen verbunden ist. Hier wie auch auf der zweiten CD dazu, City of Dreams (OA 1013), finden sich die europäischen Urgroßväter der späteren Dauerbrenner am Broadway. Ihre Namen sind weitgehend verschollen – Anselm Goetz, Jean Briquet, Jean Schwartz, Henry Bérenyi, Milton Schwarzwald und viele andere bilden mit ihren Kompositionen für New Yorks Theater Strip das Fundament einer sich immer stärker entwickelnden Unterhaltungsindustrie. Der Stummfilm lernte gerade laufen, und das Musiktheater mit den vielen billigen Sitzen war das Zentrum der Unterhaltung, nicht nur der Up-Town-Bürger und -Oberschicht, sondern auch der vielen Neuankömmlinge, die der neuen Sprache nicht oder nur wenig mächtig waren. Die oft auch derben, meist handslungsmäßig simpel gestrickten Musikshows überbrückten diesen Graben der mangelnden Verständigung. Einwanderer lebten in ethnischen Gruppen und Stadtteilen zusammen und kannten heimische Operetten und musikalische Unterhaltung oder auch Vaudeville von zu Hause. Die Übergangskompositionen ins populäre Schmissig-Musicalhafte bahnten sich allmählich ihren Weg und ließen die eher sentimentalen, konventionellen Operettenlieder hinter sich, aber das kam erst in den Zwanzigern.

Fascinating Night (OA 1012) ist das erste von zwei Volumes mit Stücken aus den frühen Tagen des Musikalischen Unterhaltungs-Theaters und vereint, wieder, vieles Unbekanntes von Bekannten oder weniger Bekannten. Überraschend ist der Song „Argentine“ aus Caroline 1912 von Künneke in der Bearbeitung von Alfred Goodman, ein flotter Feger! Oder es gibt das köstliche „My Pirate Lad“y von Sigmund Romberg. Oder „I like the boys“ aus Sybil von Victor Jacobi, einem ungarischen Komponisten, der damit einen Riesenhit landete. Überhaupt findet sich wieder diese Übergangszeit der Operette vom Alten Kontinent auf dem Wege zum Musical in den USA, die mit den Namen wie Paul Rubens, Aladar Rényi, Romberg, Leo Fall (The Lady in red), Fritz Kreisler (Apple Blossom, bis heute zumindest bekannt), Herman Darewski, Armand Vecsey und vielen anderen verbunden ist. Hier wie auch auf der zweiten CD dazu, City of Dreams (OA 1013), finden sich die europäischen Urgroßväter der späteren Dauerbrenner am Broadway. Ihre Namen sind weitgehend verschollen – Anselm Goetz, Jean Briquet, Jean Schwartz, Henry Bérenyi, Milton Schwarzwald und viele andere bilden mit ihren Kompositionen für New Yorks Theater Strip das Fundament einer sich immer stärker entwickelnden Unterhaltungsindustrie. Der Stummfilm lernte gerade laufen, und das Musiktheater mit den vielen billigen Sitzen war das Zentrum der Unterhaltung, nicht nur der Up-Town-Bürger und -Oberschicht, sondern auch der vielen Neuankömmlinge, die der neuen Sprache nicht oder nur wenig mächtig waren. Die oft auch derben, meist handslungsmäßig simpel gestrickten Musikshows überbrückten diesen Graben der mangelnden Verständigung. Einwanderer lebten in ethnischen Gruppen und Stadtteilen zusammen und kannten heimische Operetten und musikalische Unterhaltung oder auch Vaudeville von zu Hause. Die Übergangskompositionen ins populäre Schmissig-Musicalhafte bahnten sich allmählich ihren Weg und ließen die eher sentimentalen, konventionellen Operettenlieder hinter sich, aber das kam erst in den Zwanzigern. Faszinierend finde ich auch die vielen Bearbeitungen. So etwa „Clo-Clo“ ganz frech nach Léhars Lustiger Witwe von 1925 in einer Bearbeitung von Graham und Furber oder „The last Rose of Summer“ aus The Cabaret Girl von Jerome Kern 1922, wo Populäres zu einem Hit wieder verarbeitet wird. Spannend. Die Präsentation dieser beiden letzteren CDs wird von Sänger-Solisten getragen. Auf Fascinating Night hört man Robin De Leon und Julie Wright, Sopran, sowie Peter Halverson, Bariton. City of Dreams wird von Robin Farnsley und Julie Wright sowie erneut von Peter Halvarson bestritten. In beiden Fällen begleitet Victoria Kirsch schmissig am Klavier und unterstützt diese hochinteressanten Ausgaben – die ja auch einen Blick auf die Ursprungsländer der eingewanderten Komponisten zulassen. Was diese hier vorgestellten CDs besonders auszeichnet sind die Artikel zu den Werken/Stücken von Michael Miller (in Broadway tuned up auch ein Aufsatz des Pianisten Adam Aceto), angereichert mit Posters der Uraufführungen. Vitale Details wie Lebensdaten und vor allem zu den Aufführungen selbst (Casts etc.) finden sich hier zu einem Kompendium über das frühe amerikanische Musiktheater zusammen, das der Alten Welt soviel verdankt und sich in der Neuen auf faszinierende Weise selbstständig und unabhägig macht. Was für ein Spaß!

Faszinierend finde ich auch die vielen Bearbeitungen. So etwa „Clo-Clo“ ganz frech nach Léhars Lustiger Witwe von 1925 in einer Bearbeitung von Graham und Furber oder „The last Rose of Summer“ aus The Cabaret Girl von Jerome Kern 1922, wo Populäres zu einem Hit wieder verarbeitet wird. Spannend. Die Präsentation dieser beiden letzteren CDs wird von Sänger-Solisten getragen. Auf Fascinating Night hört man Robin De Leon und Julie Wright, Sopran, sowie Peter Halverson, Bariton. City of Dreams wird von Robin Farnsley und Julie Wright sowie erneut von Peter Halvarson bestritten. In beiden Fällen begleitet Victoria Kirsch schmissig am Klavier und unterstützt diese hochinteressanten Ausgaben – die ja auch einen Blick auf die Ursprungsländer der eingewanderten Komponisten zulassen. Was diese hier vorgestellten CDs besonders auszeichnet sind die Artikel zu den Werken/Stücken von Michael Miller (in Broadway tuned up auch ein Aufsatz des Pianisten Adam Aceto), angereichert mit Posters der Uraufführungen. Vitale Details wie Lebensdaten und vor allem zu den Aufführungen selbst (Casts etc.) finden sich hier zu einem Kompendium über das frühe amerikanische Musiktheater zusammen, das der Alten Welt soviel verdankt und sich in der Neuen auf faszinierende Weise selbstständig und unabhägig macht. Was für ein Spaß!

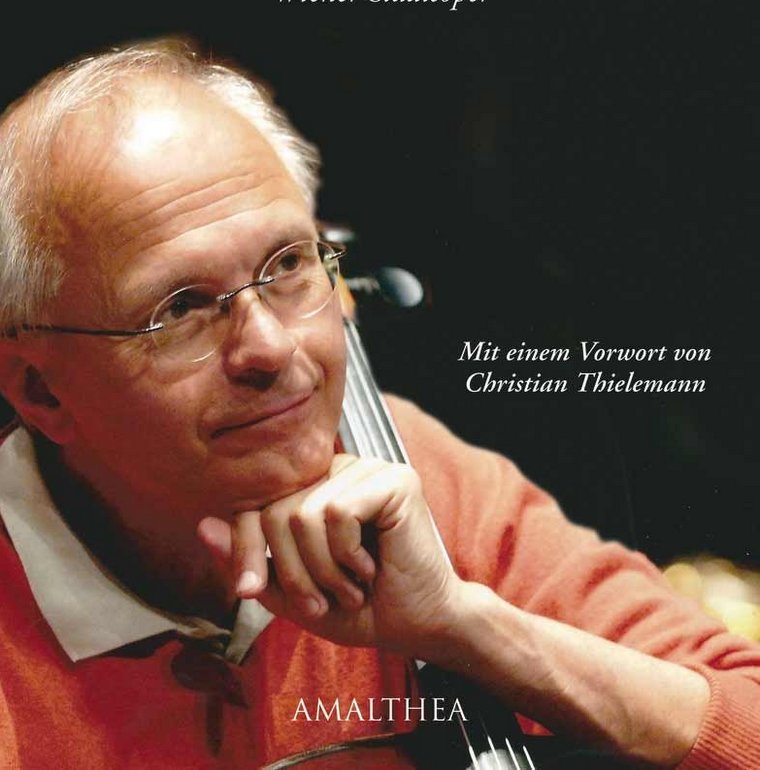

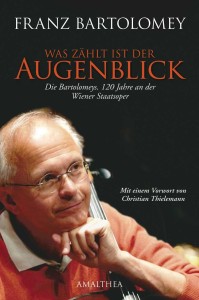

Im Vorwort bekennt Thielemann, wie wichtig für den Erfolg des Dirigenten das Orchester ist, das er vor sich hat, dass die Wiener ihn immer ganz besonders inspirieren. Der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Clemens Hellsberg, betont, dass eine solche Musikerdynastie prägend wirkt, zugleich ein Stück Lokalgeschichte darstellt. Der erste Aufzug ist Franz I gewidmet, der zunächst noch Bartolomej, da böhmischer Herkunft, heißt und der als Philharmoniker Ende des 19. Jahrhunderts an vielen Uraufführungen am Opernhaus beteiligt ist. Bei der Schilderung seines Werdegangs wie durchweg schlägt Franz III einen durchaus feierlichen Ton an, sich der Bedeutung seiner Familie offensichtlich bewusst seiend und sich mit ihr wie mit dem Institut, dem sie dient, eng verbunden fühlend. Die „Aufzüge“ werden in kurze Abschnitte mit prägnanten Überschriften eingeteilt, was das Lesen erleichtert und spannender macht. Nicht zu trennen vom Orchester sind die Dirigenten, von denen Franz I Hans Richter, Richard Strauss und Gustav Mahler, Franz II Furtwängler, Toscanini und Knappertsbusch, der Autor selbst Karajan, Bernstein und Kleiber erlebte und im Verlauf der Aufzeichnungen vieles zu berichten weiß. Viele Fotos, die auch die Freundschaft zu vielen berühmten Künstlern unter Beweis stellen, sind eine Zierde des Buchs, selbst der Taktstocksammlung von Franz III wird diese Ehre zuteil. Besonders interessant ist die Verknüpfung zwischen musikalischem und politischem Leben, so der Kampf der Tschechen um eine nationale Kultur und der Widerstand der Deutschnationalen dagegen. Aber auch der Versuch der kaiserlichen Familie, die Volksgruppen miteinander zu versöhnen, bleibt nicht unerwähnt. Drei Opernhäuser in Prag sind noch heute Zeichen dieser bewegten Zeit. Interessant sind wie nebenbei gemachte Bemerkungen wie die, dass der Name des Dirigenten erst in jüngerer Zeit auf dem Besetzungszettel der Wiener Oper auftauchte oder dass die Opern Wagners lange Zeit hindurch wesentlich gekürzt wurden, um das Publikum nicht zu überfordern. Anhand des Tristan-Vorspiels versucht der Verfasser die Besonderheit des „Wiener Klangs“ zu erläutern (im Intermezzo), seine Mitwirkung in verschiedenen Kammermusik-Ensembles wird beschrieben, sein Lehrer besonders gewürdigt.

Im Vorwort bekennt Thielemann, wie wichtig für den Erfolg des Dirigenten das Orchester ist, das er vor sich hat, dass die Wiener ihn immer ganz besonders inspirieren. Der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Clemens Hellsberg, betont, dass eine solche Musikerdynastie prägend wirkt, zugleich ein Stück Lokalgeschichte darstellt. Der erste Aufzug ist Franz I gewidmet, der zunächst noch Bartolomej, da böhmischer Herkunft, heißt und der als Philharmoniker Ende des 19. Jahrhunderts an vielen Uraufführungen am Opernhaus beteiligt ist. Bei der Schilderung seines Werdegangs wie durchweg schlägt Franz III einen durchaus feierlichen Ton an, sich der Bedeutung seiner Familie offensichtlich bewusst seiend und sich mit ihr wie mit dem Institut, dem sie dient, eng verbunden fühlend. Die „Aufzüge“ werden in kurze Abschnitte mit prägnanten Überschriften eingeteilt, was das Lesen erleichtert und spannender macht. Nicht zu trennen vom Orchester sind die Dirigenten, von denen Franz I Hans Richter, Richard Strauss und Gustav Mahler, Franz II Furtwängler, Toscanini und Knappertsbusch, der Autor selbst Karajan, Bernstein und Kleiber erlebte und im Verlauf der Aufzeichnungen vieles zu berichten weiß. Viele Fotos, die auch die Freundschaft zu vielen berühmten Künstlern unter Beweis stellen, sind eine Zierde des Buchs, selbst der Taktstocksammlung von Franz III wird diese Ehre zuteil. Besonders interessant ist die Verknüpfung zwischen musikalischem und politischem Leben, so der Kampf der Tschechen um eine nationale Kultur und der Widerstand der Deutschnationalen dagegen. Aber auch der Versuch der kaiserlichen Familie, die Volksgruppen miteinander zu versöhnen, bleibt nicht unerwähnt. Drei Opernhäuser in Prag sind noch heute Zeichen dieser bewegten Zeit. Interessant sind wie nebenbei gemachte Bemerkungen wie die, dass der Name des Dirigenten erst in jüngerer Zeit auf dem Besetzungszettel der Wiener Oper auftauchte oder dass die Opern Wagners lange Zeit hindurch wesentlich gekürzt wurden, um das Publikum nicht zu überfordern. Anhand des Tristan-Vorspiels versucht der Verfasser die Besonderheit des „Wiener Klangs“ zu erläutern (im Intermezzo), seine Mitwirkung in verschiedenen Kammermusik-Ensembles wird beschrieben, sein Lehrer besonders gewürdigt.