.

Am 14. März 2015 kam nach Vaccajs Schillervertonung La Sposa di Messina (2009 in Wildbad) mit der Deutschen Erstaufführung der OperNevesta Messinska (Die Braut von Messina) von Zdeněk Fibich eine der bedeutendsten Opern der tschechischen Romantik im Theater Magdeburg zur Aufführung. Bildhaftigkeit und Suggestivkraft sind die hervorstechenden Merkmale der Musik von Zdeněk Fibich (1850 – 1900), der – in der Tradition eines Smetanas stehend – neben Dvořák zu den prägenden tschechischen Komponisten des 19. Jahrhunderts gehört. Musikalisch wie dramaturgisch von Wagners Musikdramen beeinflusst, schuf Fibich mit der »Braut von Messina« ein durchkomponiertes Werk, das aufgrund seines deklamatorischen Stils als Höhepunkt der tragischen tschechischen Oper gilt.

Zdenek Fibich/fibich.cz

War die Uraufführung 1884 in Prag noch von kritischen Tönen begleitet – zu deutsch, zu wagnerisch, zu düster – fand diese frühe Literaturoper ab 1909 einen festen Platz im nationalen Musiktheaterrepertoire. Seiner dritten Oper legen Fibich und sein Librettist, der Ästhetiker und Musikwissenschaftler Otakar Hostinský, das gleichnamige »Trauerspiel mit Chören« von Schiller zugrunde, das vor dem Hintergrund eines tödlichen Bruderzwists die Frage nach der Beziehung zwischen Politik und Moral und dem Verhältnis von persönlicher Freiheit und Gesellschaft aufgreift. Fibich war einer der ersten Komponisten überhaupt, der ein Schauspiel nahezu wörtlich vertonte. Dass er dabei einen deutschen Autor wählte, stellte in Anbetracht der sich zu jener Zeit formierenden Nationalkultur Tschechiens eine Besonderheit dar. Ein besonderer Coup gelang Fibich mit der Behandlung der Chöre, denen Schiller als antikes Element besonderes Gewicht verlieh. Bei Schiller eher kommentierend, werden sie in der Oper zu Akteuren, die die Handlung wirklich vorantreiben. Den konkurrierenden Söhnen Manuel und César an die Seite gestellt, greifen sie immer wieder ins Geschehen ein und machen das Gewaltpotential der aufgestauten Konflikte erfahrbar.

.

.

Raupachs Illustration zu Schillers „Braut von Messina“, Stuttgart 1865/Berliner Staatsbibliothek

Inszeniert wurde die Deutsche Erstaufführung von Cornelia Crombholz, die Schauspieldirektorin am Theater Magdeburg ist und hier bereits 2011 mit ihrer Inszenierung von Leoš Janáčeks »Jenůfa« ihr Debüt als Musiktheaterregisseurin gab. Mit dem Bühnenbildner Marcel Keller und der Kostümbildnerin Marion Hauer erzählt sie die schicksalshafte Familiengeschichte vor dem Hintergrund einer totalitär geprägten Gesellschaft und konfrontiert damit die humanistischen Ideale Schillers und die romantische Musik Fibichs mit den menschlichen Tragödien und historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts. »Fibich macht aus den Schwächen des Schauspiels ›Die Braut von Messina‹ – die große Bedeutung der Chöre, die pathetische Sprache, und die unrealistisch-fatale Familienkonstellation – die besonderen Stärken. Von den Chören gehen immer wieder dramatische Steigerungen aus. Dramatik ist immer Zuspitzung und Überhöhung. Zwei nette Brüder sind kein Thema, sondern die Frage, wie es geschehen kann, dass einer den anderen umbringt.« (Cornelia Crombholz)

.

Dazu die Regisseurin Cornelia Crombholz über die Wiederentdeckung von Zdeněk Fibichs Oper »Die Braut von Messina« im Gespräch mit Ulrike Schröder, der Dramaturgin am Theater Magdeburg: Fibichs »Braut von Messina«, 1884 in Prag uraufgeführt, ist eine frühe Literaturoper nach einem Schauspiel von Friedrich Schiller. Dieser Weimarer Klassiker hatte im 19. Jahrhundert Hochkonjunktur wegen seines »hohen Tons«, mit dem er das humanistische Ideal verfocht. Heute wird das eher belächelt und der lebenskluge Goethe (der ja auch viel älter wurde) läuft ihm den Rang ab.

Der Librettist Otakar Hostinský/ encyklopedie.brna.cz

Was sind Ihre Erfahrungen mit Schiller? Auch heute spielen wir noch Schiller und ich liebe einige seiner Stücke sehr, z. B. »Maria Stuart« und »Don Karlos«, während mir andere deutlich weniger sagen. Er ist ein sehr fordernder Autor, nicht einfach zu inszenieren. Seine Stücke sind sehr durchkonstruiert, sehr clever gebaut. Das bringt eine Inszenierung aber auch in die Gefahr, dass sie statisch wird, und dagegen muss man als Regisseurin arbeiten. Schiller zeigt immer Menschen in politischen Gefügen, in Zwängen, in denen sie kämpfen, Entscheidungen treffen müssen und meist scheitern. Dieser Aspekt bestimmt auch die »Braut von Messina«, wo die politischen Konflikte mit den familiären verquickt sind: Die verwitwete Fürstin Isabella muss den drohenden Bürgerkrieg verhindern und ihre beiden Söhne versöhnen. Diese, der ältere Manuel und der jüngere Cesar, stehen unter dem Druck sich politisch durchzusetzen. Und die Tochter Beatrice, die unerkannt im Kloster aufgezogen wurde und nicht um ihre Herkunft weiß, ist von allen Seiten fremdbestimmt.

Zdeněk Fibich, der von 1850 bis 1900 lebte und lange in einem Atemzug mit Smetana und Dvořák genannt wurde, hat sich sehr intensiv mit der europäischen Literatur, auch mit Shakespeare und Byron, beschäftigt. Wie gehen er und sein Librettist Hostinský mit der Vorlage um? »Die Braut von Messina«, 1802 nach der »Jungfrau von Orléans« entstanden, ist der Versuch Schillers, die antike Tragödie neu zu beleben – ein gescheiterter Versuch, wie bereits die Zeitgenossen meinten. Aber das, was als Schauspiel nicht gut funktioniert – die große Bedeutung von Sprechchören, die pathetische Sprache und die unrealistisch-fatale Familienkonstellation – machen dieses Werk besonders »opernkompatibel«: In Fibichs Oper werden die Chöre, bei Schiller nach antikem Vorbild eher kommentierend, zu Akteuren, die die Handlung wirklich vorantreiben. Aufgeteilt als Truppen der beiden konkurrierenden Söhne greifen sie immer wieder ein, sind als ständige Gewaltdrohung anwesend und peitschen sich gegenseitig hoch. Das hat Fibich in wirklich packende dramatische Musik umgesetzt. Auch die Verknappung des Textes gegenüber dem Schauspiel kommt der Überzeugungskraft der Handlung sehr zugute. Die Oper ist durchkomponiert, es überwiegt ein deklamatorischer Gesangsstil, der sich – auch in der tschechischen Übersetzung – recht genau an das Original hält und der sich immer wieder zu ariosen Formen öffnet. In dieser Textgestaltung ist Fibich natürlich deutlich von Richard Wagner beeinflusst.

Friedrich Schiller im Porträt von Kügelgen/Wikipedia

Das, was uns heute an Schiller fasziniert, ist sein Freiheitsbegriff: Das große humanistische Ideal, dass der Mensch frei in seinen Entscheidungen ist, sein Leben frei gestalten kann, frei denken und reden kann. Auch in der »Braut von Messina« verhandelt er dieses Ideal, indem er zeigt, dass wir unter den gegebenen Umständen eben nicht frei sind, dass wir die falschen Entscheidungen treffen, vielleicht vor langer Zeit schon getroffen haben, und so das Unheil nicht aufhalten können. Uns kommt die Geschichte nahe, weil wir die Familientragödie so gut nachvollziehen können. Ich finde es sehr spannend, wie besonders in der Oper jede Figur in den Fokus gerückt wird, dass wir die Emotionen jedes einzelnen nachvollziehen können. Deshalb verfolge ich in der Inszenierung gemeinsam mit den Sängern sehr genau die Entwicklung, die die Figuren im Laufe der Handlung durchmachen. Ihre Verstrickung in ein politisches Machtsystem können wir – denke ich – gerade heute alle sehr gut nachvollziehen.

Glücklicherweise kann ich mich in der tschechischen Sprache einigermaßen orientieren. Natürlich ist es – gerade für mich als Schauspielregisseurin – auch befremdend, in einer Fremdsprache zu inszenieren. Aber das ist eine Befremdung, die ich sehr anregend finde. Es ist wie ein Filter, der über das Stück gelegt ist. Und dann konzentriere ich mich – wie die Zuschauer vielleicht auch – auf etwas anderes als auf das gesprochene bzw. gesungene Wort: Es ist viel mehr Emotionalität im Spiel. Ich bewundere übrigens die Sänger, wie selbstverständlich sie damit umgehen, sich auf der Bühne so oft in anderen Sprachen auszudrücken als in ihrer eigenen. Und sie wissen doch immer erstaunlich genau, was sie singen. Das ist für die überzeugende Darstellung natürlich unerlässlich.

.

Bei Supraphon gibt´s bereits eine nationalsprachige Aufnahme.

»Die Braut von Messina« und die Folgen? »Die Braut von Messina«, sein Hauptwerk dieser Zeit, zum Ausdruck. Sie entstand als »Tragische Oper« op. 18 gemeinsam mit Otakar Hostinský 1882/1883 im Zuge eines Wettbewerbs, mit dem Repertoire für das Nationaltheater entwickelt werden sollte. Zwar erlitt das nationale Opernwesen durch einen Brand nur wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung des Gebäudes einen schweren Rückschlag, aber eine beispiellose Spendenaktion erbrachte so viel Geld, dass die Spielstätte am 18. November 1883 endlich mit Smetanas »Libuše« eröffnet werden konnte. Am 28. März 1884 stand dann »Die Braut von Messina « unter der musikalischen Leitung von Adolf Čech erstmals auf dem Spielplan. Die Aufnahme war geteilt. Während das Publikum durchaus positiv reagierte, stieß die Schiller-Vertonung auf völliges Unverständnis bei der Kritik, von der sie als zu deutsch, zu wagnerisch, zu düster oder zu tragisch verdammt wurde. Nach sieben Vorstellungen wurde das Werk abgesetzt und erst im 20. Jahrhundert auf tschechischen Bühnen ein Stück weit rehabilitiert, wozu auch die kritische Ausgabe der Fibichschen Werke in den 1950er Jahren beigetrug. Fibich traf der Misserfolg bei den professionellen Vertretern des tschechischen Musiklebens so schwer, dass er für zehn Jahre die Opernkomposition völlig aufgab und sich ganz auf ein Genre konzentrierte, in dem er seinen in der »Braut von Messina« entwickelten Stil weiter zuspitzen konnte. Die Gesangslinien der Oper sind ganz von der Deklamation der gesprochenen Sprache bestimmt

und weiten sich nur vorübergehend zu ariosen Abschnitten. Es erscheint als logische Konsequenz, auf die musikalische Deklamation ganz zu verzichten und stattdessen die »reine« gesprochene Sprache mit instrumentaler Begleitung zu verbinden. Diese Gattung des Melodrams hatte im 18. Jahrhundert der böhmische Komponist Jiří Antonín Benda zu einer ersten Blüte gebracht. Fibich führte Bendas »Medea« und »Ariadne auf Naxos« 1875 am Interimstheater auf und ließ ihnen eine Reihe von eigenen Melodramen folgen, die 1888 –1891 in der Trilogie »Hippodamie « gipfelte – szenisch aufzuführende Melodramen nach Stoffen der griechischen Antike. Mit diesem unzeitgemäßen Experiment erregte der Komponist schließlich auch außerhalb seiner Heimat einiges Aufsehen, was die Gattung aber nicht nachhaltig belebte.

.

Fibichs Leidenschaft, Anezka Schulzova/Fibich.cz

Das Theater Magdeburg präsentiert »Die Braut von Messina« als Deutsche Erstaufführung, da Fibichs Oper tatsächlich noch niemals außerhalb des tschechischen Sprachraums aufgeführt wurde. Es ist also »neue Musik« für unsere Ohren, wenn auch als spätromantische Musik vertraut. Wie hören Sie unbekannte Musik? Zunächst wirklich ganz informativ, und so habe ich es auch bei der »Braut von Messina« gemacht: Ich höre zu und warte auf einen Anknüpfungspunkt, auf den Moment, wo mich die Musik unmittelbar anspringt. Das hat sie dann auch gleich an mehreren Stellen getan: Zunächst der Anfangsmonolog der Isabella, wirklich wunderschön, das hat mich auch gleich szenisch interessiert. Und dann die Chöre, die ungeheuer kraftvoll sind, dabei aber sehr differenziert. Sie haben nichts »Genrehaftes« z. B. als typischer Volks- oder Bauernchor. Fibich verwendet keinerlei volkstümlichen böhmischen Motive, aber für mich klingt das einfach slawisch! Toll ist, wie von den Chören immer wieder dramatischen Steigerungen ausgehen. Ich mag das, das gehört sich einfach so, das ist Theater! Und es ist ein Vorzug der Oper, dass Musik solche Steigerungen ungeheuer befördert. Dramatik ist immer Zuspitzung und Überhöhung! Zwei nette Brüder sind kein Thema, sondern die Frage, wie es geschehen kann, dass einer den anderen umbringt. (Das Gespräch entnahmen wir dem Mitteilungsblatt des Theters Magdeburg, Thema.)

.

.

Und hier die Kritik zur Erstaufführung:Aus dem mit „Lohengrin“, „Cosi fan tutte“, „La Bohéme“, „Die lustige Witwe“, „Der Wildschütz“ und einem Gershwin-Musical reichlich konventionellen Musiktheaterspielplan dieser Saison ragt die nur Kennern einigermaßen bekannte Oper „Die Braut von Messina“, eine der bedeutendsten Opern der tschechischen Romantik, wohltuend heraus, deren deutsche Erstaufführung jetzt in Magdeburg Premiere hatte. Zdenek Fibich (1850-1900) war ein in Europa weit gereister Komponist, der u.a. in Wien, Paris und Leipzig studiert hatte, in Polen sowie Litauen lehrte und anschließend bis zu seinem Tod in Prag wirkte. Neben zahlreichen kammermusikalischen und sinfonischen Werken schuf er sieben Opern. Musikalisch wie dramaturgisch von Wagners Musikdramen beeinflusst, schuf Fibich mit „Die Braut von Messina“ ein durchkomponiertes Werk, das aufgrund seines deklamatorischen Stils als ein Höhepunkt der tragischen tschechischen Oper gilt. War die Uraufführung 1884 in Prag noch von kritischen Tönen begleitet – zu deutsch, zu wagnerisch, zu düster – fand diese frühe Literaturoper ab 1909 einen festen Platz im nationalen Musiktheaterrepertoire. Fibich und sein Librettist Otakar Hostinský hatten das gleichnamige „Trauerspiel mit Chören“ von Schiller zugrunde gelegt, das vor dem Hintergrund eines tödlichen Bruderzwists die Frage nach der Beziehung zwischen Politik und Moral und dem Verhältnis von persönlicher Freiheit und Gesellschaft aufgreift. Schiller hatte den Chören als antikes Element besonderes Gewicht verliehen, indem sie die Handlung kommentieren. Bei Fibich werden sie zu Akteuren, die die Handlung geradezu vorantreiben. Die Magdeburger Schauspieldirektorin Cornelia Crombholz hat die schicksalshafte Familiengeschichte in das 20. oder vielleicht sogar ins 21. Jahrhundert verlegt: Zu Beginn wurde durch die Nachrichten im Staatsfernsehen schnell klar, dass die Gefolgsleute der zerstrittenen Brüder gegeneinander Krieg führen. Während „ordentlich“ Uniformierte von Don Manuel, dessen Porträt an der Wand hängt, angeführt werden, befehligt Don César militärisch locker gekleidete Rebellen (in der Ost-Ukraine?). Diese sehr konkrete Verlegung aus dem Mittelalter in die Moderne verdeutlichte die tragische Schuld-Verstrickung der handelnden Personen, die im Zentrum der Oper steht, in keiner Weise. Bei der hochromantischen Musik erwartet man auf der Bühne nun keine ebensolche Ausstattung; aber derart nüchtern und unfertig wirkend musste die helle Holzkonstruktion auf der Drehbühne, die sich allzu oft und auch grundlos drehte, auch nicht sein (Bühnenbild: Marcel Keller). Die Kostüme von Marion Hauer blieben in ihrer Stil-Vielfalt irgendwie unentschieden. Das militärische Gehabe der Chöre auf beiden Seiten der Streitparteien wurde dreimal durch Traumbilder und Visionen aufgebrochen, wenn Manuel von seiner ersten Begegnung mit der wie eine Braut gekleideten Beatrice schwärmt und wenn er sich nach seiner Ermordung erhebt und zum Trauermarsch à la „Götterdämmerung“ über die Drehbühne irrt und dabei einen Todesengel trifft; schließlich verfällt Isabella am Schluss in Wahnsinn, wenn sie dem getöteten Manuel Baby-Kleidung auf die Bahre legt und ihre drei kleinen Kinder in die Arme nimmt. Nur diese Bilder finden in der romantisch gefärbten Musik durchaus ihre Entsprechung.

Gabiela Nenackova als Isabella in einer Prager Aufführung der „Nevesta Messinska“, der die Sopranphon-Aufnahme zu Grunde liegt/youtube

Maßgeblich für den Erfolg der Erstaufführung in tschechischer Sprache war die musikalische Gestaltung durch die am Premierenabend bestens disponierte Magdeburgische Philharmonie unter Kimbo Ishii. Magdeburgs GMD leitete mit deutlicher Zeichengebung und brachte die teilweise geradezu rauschhaften Klänge und die subtile Leitmotivik Fibichs überzeugend zur Geltung. Auch das Sänger-Ensemble war in guter Verfassung, allen voran Lucia Cervoni als Donna Isabella. Wie sie die zentrale Figur der schuldig gewordenen Mutter darstellte, das hatte hohes Niveau; dazu kam ihr in allen Lagen ausgeglichener, kultivierter Mezzo, den sie ausdrucksintensiv einzusetzen wusste. Der hier als Aufrührer gezeichnete Don César war bei dem tschechischen Tenor Richard Samek in guten Händen; er beeindruckte durch höhenstarken, strahlenden Glanz. Sein Gegenspieler Don Manuel war Thomas Florio, der gekonnt die lyrischen Phrasen seiner Partie auskostete, seinen charaktervollen Bariton aber auch mit der nötigen Attacke versah. Mit apart timbriertem Sopran und anrührender Darstellung gefiel Noa Danon als unglückliche Beatrice. In den kleineren Rollen bewährte sich die Solidität des Magdeburger Opernensembles, von Martin-Jan Nijkamp mit ausdrucksvollem Bassbariton als Manuels Gefolgsmann Kajétan, dem Manfred Wulfert als Césars Adlatus Bohemund gegenüberstand, über Johannes Stermann mit charakteristischem Bass als Isabellas getreuer Diener Diego bis zum Pagen Panos (klarstimmig Hale Soner). Der Chor, dessen beide Gruppen gestalterisch ziemlich allein gelassen wirkte und von der Regie eher plakativ aufgestellt war, ließ in schöner Ausgewogenheit enorme Klangpracht hören (Einstudierung: Martin Wagner) Das Premierenpublikum war über die spannende Ausgrabung begeistert und applaudierte heftig und anhaltend. Gerhard Eckels für den „opernfreund“

.

.

„Navesta Messinska“: Szenenfoto einer Aufführung in Prag/Tod des Manuel/youtube

Dazu noch ein Blick auf Wikipedia: Zdeněk Fibich (* 21. Dezember 1850 in Všebořice (Scheborschitz), Böhmen; † 15. Oktober 1900 in Prag) war ein böhmischer Komponist.Er wurde als Kind eines Oberförsters geboren. In der Musik unterrichtete ihn zunächst seine Mutter, die auch bald sein musikalisches Talent entdeckte und ihn zum Studium animierte. Bereits mit vierzehn Jahren dirigierte er eine eigene Sinfonie und ein Jahr später begann er seine erste Oper zu komponieren. (…) Fibich studierte in Wien, in Prag bei Bedřich Smetana, am Conservatorium Leipzig, in Paris und am Mannheimer Konservatorium. Er lehrte in Polen, Wilna (Litauen) und kehrte 1874 nach Prag zurück, um sich dort seinen Kompositionen zu widmen. Zwischen 1875 und 1878 wirkte er als zweiter Kapellmeister am Prozatímní divadlo (Einstweiligen Theater) und hatte von 1878 bis 1880 die Leitung des Chores in der dortigen russischen Kirche inne. 1899 wurde Fibich zum Operndramaturgen des Prager Nationaltheaters in Prag ernannt. Seine erste Frau starb nach zweieinhalb Jahren Ehe. Er heiratete ihre Schwester, eine hervorragende Altistin am Prozatímní divadlo und am Nationaltheater (Prag). Für sie schrieb er drei seiner Opernfiguren; die bekannteste ist die Isabell in Nevěsta mesinská. Die Ehe hielt nicht lange. Anežka Schulzová, seine dritte Frau, hatte auf Fibichs Musik den größten Einfluss. Sie schrieb das Libretto seiner Oper Šárka und inspirierte ihn zu vielen seiner Stücke. Im 50. Lebensjahr verstorben, wurde er auf dem Vyšehrad beigesetzt.Fibich gehört neben Antonín Dvořák und Bedřich Smetana zu den wichtigsten tschechischen Komponisten.

„Navesta Messinska“: Vaclav Zitek als Don Manuel/youtube

Doch ist Šárka ein unbestrittenes Meisterwerk des 19. Jahrhunderts, und es lohnt sich, sich wieder mit ihr zu beschäftigen, ebenso mit den ihr zeitlich benachbarten, nicht weniger reizvollen Die Braut von Messina nach Schiller (1882/83), Der Sturm nach Shakespeare (1893/94) und einer äußerst originellen Schöpfung: den szenischen Melodramen, genauer: der Trilogie Hippodamie (1890/91) nach einer Dichtung von Jaroslav Vrchlický, die im 19. Jahrhundert zahlreiche Nachfolger inspirierte. Während seine sieben vollendeten Opern reizvolle und dankbare Gesangspartien aufweisen, beschäftigte Fibich sich dort mit einer ästhetischen Fragestellung, die auf das Problem der natürlichen und ausdrucksvollen Deklamation zielt und letztlich zum Melodram führt. Fibich war ein äußerst gebildeter und belesener Komponist, der mit mehreren Dichtern eng befreundet war und zusammenarbeitete. Schon in der Braut von Messina entwickelte er in Auseinandersetzung mit dem Kunsttheoretiker Otakar Hostinský, der Schillers Drama für Fibichs Oper übersetzte und bearbeitete, einen eigenen deklamatorischen Vokalstil, den man als hochmelodiöse Rezitativik bezeichnen könnte und die Figuren und Situationen durch Leitmotive psychologisch ausdeutet. Schon Schiller ließ in seinem „Trauerspiel mit Chören” den Chor in Anlehnung an die antiken Vorbilder eine aktive und prominente Rolle einnehmen, darüber hinaus schafft Fibich in der Opernfassung mit den Chornummern musikalisch glanzvolle, liedartige oder ariose Tableaus und Momente höchster Intensität. Die Braut von Messina, im deutschsprachigen Raum bisher nicht aufgeführt, interessiert aber nicht nur wegen ihrer originellen Konzeption, sondern ist auch ein dramatisch wirkungsvolles, musikalisch äußerst faszinierendes Werk, das es allerdings in Prag nach der Uraufführung schwer hatte, weil es als zu wagnerianisch und düster abgetan wurde. (so Marie Luise Maintz in takte 1/2008).

.

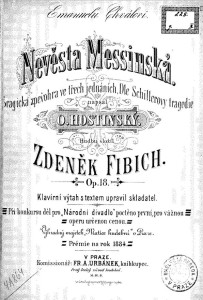

Fibichs „Nevesta Messinska“ im zeitgenössischen Klavierauszug/OBA

Bekannt ist er als Schöpfer von sieben (teilweise von Richard Wagner beeinflussten) Opern, von Sinfonien, Klavierstücken und szenischen und konzertanten Melodramen. Zu seinen Opern zählen: Bukovín, Blaník, Nevěsta messinská (Die Braut von Messina), Bouře (Der Sturm; nach Shakespeares Drama), Hedy, Šárka, Medea, Pád Arkuna (Der Fall von Arkun, gerade im Programm der Prager Oper unter John Fiore) Wikipedia

.

.

Zum Inhalt: Die verwitwete Fürstin Isabella von Messina möchte ihre beiden verfeindeten Söhne Manuel und César versöhnen und ein lang gehütetes Geheimnis lüften: Trotz einer Prophezeiung, ihre Tochter würde das Ende des Fürstengeschlechts verursachen, hatte sie die kleine Beatrice vor dem Tod gerettet und unerkannt in einem Kloster aufziehen lassen. Doch das Schicksal lässt sich nicht aufhalten: Beide Brüder verlieben sich in die schöne Unbekannte, ihr Hass flammt wieder auf und am Ende sind sie tot – und die überlebenden Frauen mit ihren Schuldgefühlen allein. Hei Foto oben: Lucia Cervoni als Donna Isabella in Magdeburg/Foto Nilz Böhme

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Musikalisch ist die

Musikalisch ist die

Budapest

Budapest

Großes Aufsehen wie jetzt der Zaubertrank erregte vor fünfzehn Jahren die Ausgrabung ihrer

Großes Aufsehen wie jetzt der Zaubertrank erregte vor fünfzehn Jahren die Ausgrabung ihrer

Wolfgang Holzmair hat sich ebenfalls den Schwanengesang vorgenommen. Seine CD ist bei Preiser Records (PR 90828) herausgekommen. Die Auswahl und Anordnung der Lieder unterscheidet sich etwas im Vergleich mit Boesch. Schließlich ist der Zyklus ja nicht von Schubert selbst, sondern postum zusammengefasst worden. Veränderungen sind also nicht das Problem. Holzmair beginnt mit der Taubenpost, die in manchen Aufnahmen am Schluss steht und bei Boesch fehlt. Diese Post ist nicht die schnellste. Holzmair nimmt sich auffallend viel Zeit. Dietrich Fischer-Dieskau kommt mit einer halben Minute weniger aus. Holzmair lässt die Taube nicht fliegen, sondern sinnt der Botschaft nach, mit der diese symbolhafte Tier „bis zu der Liebsten Haus“ unterwegs ist. Das Lied wird zur programmatischen Einleitung bestimmt, eine kluge Wahl, die der Sänger auch im Booklet genau begründet. Es sei undenkbar, die Taubenpost an den erschütternden Monolog des Doppelgängers quasi anzuhängen. Andere Interpreten hätten andere Lösungen gefunden, die alle ihre Berechtigung haben mögen. Für ihn, Holzmair, spreche für die Taubenpost zum Auftakt freilich auch, dass sie das Publikum sofort in den Schubert-Ton einstimme und dass sie eines von Schuberts Allzeitthemen, die Sehnsucht, zum Inhalt habe. Das leuchtet ein, so kommt es auch gesanglich rüber.

Wolfgang Holzmair hat sich ebenfalls den Schwanengesang vorgenommen. Seine CD ist bei Preiser Records (PR 90828) herausgekommen. Die Auswahl und Anordnung der Lieder unterscheidet sich etwas im Vergleich mit Boesch. Schließlich ist der Zyklus ja nicht von Schubert selbst, sondern postum zusammengefasst worden. Veränderungen sind also nicht das Problem. Holzmair beginnt mit der Taubenpost, die in manchen Aufnahmen am Schluss steht und bei Boesch fehlt. Diese Post ist nicht die schnellste. Holzmair nimmt sich auffallend viel Zeit. Dietrich Fischer-Dieskau kommt mit einer halben Minute weniger aus. Holzmair lässt die Taube nicht fliegen, sondern sinnt der Botschaft nach, mit der diese symbolhafte Tier „bis zu der Liebsten Haus“ unterwegs ist. Das Lied wird zur programmatischen Einleitung bestimmt, eine kluge Wahl, die der Sänger auch im Booklet genau begründet. Es sei undenkbar, die Taubenpost an den erschütternden Monolog des Doppelgängers quasi anzuhängen. Andere Interpreten hätten andere Lösungen gefunden, die alle ihre Berechtigung haben mögen. Für ihn, Holzmair, spreche für die Taubenpost zum Auftakt freilich auch, dass sie das Publikum sofort in den Schubert-Ton einstimme und dass sie eines von Schuberts Allzeitthemen, die Sehnsucht, zum Inhalt habe. Das leuchtet ein, so kommt es auch gesanglich rüber.

An Hugo Wolfs Liedern versucht sich der Bassbariton Markus Flaig mit seinem Begleiter Jörg Schweinbenz. Sie durften dafür einen in Tübingen aufbewahrten Bechstein-Flügel von 1893 benutzen, den der Komponist selbst gespielt und in einem Brief an die Freundin Melanie Köchert gerühmt hatte. Dieses kostbare Instrument schafft Authentizität. Ihre CD hat das Label Spektral herausgegeben (SRL4-13117). Sechs Danksagungen im Booklet sprechen für ein Projekt, das den beiden jungen Künstlern nicht in den Schoss gefallen zu sein scheint. Es ist ein Produkt der Hingabe, das Respekt und Wohlwollen verdient. Flaig ist noch relativ jung. Ein Geburtsjahr findet sich wie bei Emanuel-Marial nicht, weder im Booklet, noch auf seiner Homepage. Wikipedia gibt 1971 an. Jüngere Sänger scheinen heutzutage zurückhaltend zu sein mit der Preisgabe von derlei persönlichen Daten. Flaig kam über Umwege zum Gesang, hatte zunächst Schul- und Kirchenmusik studiert. 2004 war er Preisträger beim Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig. Wolf ist schwere Kost. Da hat schon mancher versungen und vertan. Nein, Flaig passiert das nicht. Vor einer Glanzleistung ist er noch weit entfernt. Auf jeden Fall muss er an der Sprache arbeiten. Er ist nicht gut genug zu verstehen für einen Muttersprachler. Gerade bei Wolf, der so viel Wert legte auf seine dichterischen Quellen, muss jedes Wort, jeder Buchstabe deutlich werden. Von Farbe, wie sie die legendären Interpreten seiner Lieder in endlosen Schattierungen aufgetragen haben, noch gar nicht zu reden. Dieser Farbenreichtum fehlt. Mit einer Lesung aus Briefen von Wolf beschließt der Sänger seine CD. Das ist eine gute Idee, zumal er mit seiner sympathischen Sprechstimme auch Talent zu derlei Vortrag hat. In den Texten sind die strengen Anforderungen formuliert, die Wolf an die Kunst ganz allgemein stellte. Selten werden sie im musikalischen Teil der Neuerscheinung erfüllt.

An Hugo Wolfs Liedern versucht sich der Bassbariton Markus Flaig mit seinem Begleiter Jörg Schweinbenz. Sie durften dafür einen in Tübingen aufbewahrten Bechstein-Flügel von 1893 benutzen, den der Komponist selbst gespielt und in einem Brief an die Freundin Melanie Köchert gerühmt hatte. Dieses kostbare Instrument schafft Authentizität. Ihre CD hat das Label Spektral herausgegeben (SRL4-13117). Sechs Danksagungen im Booklet sprechen für ein Projekt, das den beiden jungen Künstlern nicht in den Schoss gefallen zu sein scheint. Es ist ein Produkt der Hingabe, das Respekt und Wohlwollen verdient. Flaig ist noch relativ jung. Ein Geburtsjahr findet sich wie bei Emanuel-Marial nicht, weder im Booklet, noch auf seiner Homepage. Wikipedia gibt 1971 an. Jüngere Sänger scheinen heutzutage zurückhaltend zu sein mit der Preisgabe von derlei persönlichen Daten. Flaig kam über Umwege zum Gesang, hatte zunächst Schul- und Kirchenmusik studiert. 2004 war er Preisträger beim Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig. Wolf ist schwere Kost. Da hat schon mancher versungen und vertan. Nein, Flaig passiert das nicht. Vor einer Glanzleistung ist er noch weit entfernt. Auf jeden Fall muss er an der Sprache arbeiten. Er ist nicht gut genug zu verstehen für einen Muttersprachler. Gerade bei Wolf, der so viel Wert legte auf seine dichterischen Quellen, muss jedes Wort, jeder Buchstabe deutlich werden. Von Farbe, wie sie die legendären Interpreten seiner Lieder in endlosen Schattierungen aufgetragen haben, noch gar nicht zu reden. Dieser Farbenreichtum fehlt. Mit einer Lesung aus Briefen von Wolf beschließt der Sänger seine CD. Das ist eine gute Idee, zumal er mit seiner sympathischen Sprechstimme auch Talent zu derlei Vortrag hat. In den Texten sind die strengen Anforderungen formuliert, die Wolf an die Kunst ganz allgemein stellte. Selten werden sie im musikalischen Teil der Neuerscheinung erfüllt. Mit einem Experiment soll mein Exkurs durch neue Lieder-CDs zu Ende gehen. Begleitet von Oliver Pohl wagt sich der Bariton Roman Trekel auf sehr glattes Eis und macht dabei gar keine gute Figur. Warum nur muss er sich auch ausgerechnet auf die Vier letzten Lieder von Richard Strauss werfen? Hätten die Wesendonck-Lieder, deren sich neuerdings immer mehr Sänger frech bemächtigen, nicht genügt? Die sind schon nicht nachzuvollziehen aus Männermund und Männerseele, weil sie diesen ganz konkreten historischen Kontext haben, aus dem sich nicht einfach lösen lassen. Die Strauss-Lieder aber gehen gar nicht, stimmlich nicht. Trekel gurgelt sich schon gleich durch den Beginn. Er rutscht deutlich unter sein eigenes Niveau, weil die Lieder nicht singbar sind für einen Bariton. Strauss würde sich im Grabe umdrehen. Dabei hebt die CD, die vom Oehms auf den Markt gebracht wurde (OC 1811) so fulminant an mit Heimliche Aufforderung. Wäre er doch bei solchen Liedern geblieben. Das Schaffen von Strauss ist so reich für Baritone von der samtigen Sporte, wie er Trekel eigen ist.

Mit einem Experiment soll mein Exkurs durch neue Lieder-CDs zu Ende gehen. Begleitet von Oliver Pohl wagt sich der Bariton Roman Trekel auf sehr glattes Eis und macht dabei gar keine gute Figur. Warum nur muss er sich auch ausgerechnet auf die Vier letzten Lieder von Richard Strauss werfen? Hätten die Wesendonck-Lieder, deren sich neuerdings immer mehr Sänger frech bemächtigen, nicht genügt? Die sind schon nicht nachzuvollziehen aus Männermund und Männerseele, weil sie diesen ganz konkreten historischen Kontext haben, aus dem sich nicht einfach lösen lassen. Die Strauss-Lieder aber gehen gar nicht, stimmlich nicht. Trekel gurgelt sich schon gleich durch den Beginn. Er rutscht deutlich unter sein eigenes Niveau, weil die Lieder nicht singbar sind für einen Bariton. Strauss würde sich im Grabe umdrehen. Dabei hebt die CD, die vom Oehms auf den Markt gebracht wurde (OC 1811) so fulminant an mit Heimliche Aufforderung. Wäre er doch bei solchen Liedern geblieben. Das Schaffen von Strauss ist so reich für Baritone von der samtigen Sporte, wie er Trekel eigen ist. Schmetterlinge flattern durch die Luft, Grashalme wiegen sich im Wind, Kinder singen, eine Geisha tippelt herein, so mag sich manch einer das Land der aufgehenden Sonne oder das Land des Lächelns vorstellen.Das ist aber auch der spontane Eindruck, der sich beim Lied über die sieben Babys oder dem Lied über den Frühlingsanfang einstellt: sie alle sind das, was man in Japan „Shokda“ nennt, Schul-Hymnen aus dem ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert nach bekannten japanischen Gedichten und übergossen mit einer Musik im gefälligen, westlichen Stil. Auf solche Lieder stieß Kent Nagano, als seine dreijährige Tochter mit ihrer Mutter diese Melodien sang, was dazu führte, dass sich der Dirigent, dessen Familie seit dem späten 19. Jahrhundert in Amerika lebt, erstmals mit diesen Texten und Melodien und offenbar tief verwurzelten Traditionen auseinandersetzte. Daraus entstand ein Konzertprojekt und schließlich die prominent bestückte Kontinent übergreife Einspielung Shoka, die das im März 2010 aufgenommene Orchestre Symphonique de Montréal mit Diana Damrau, die im folgenden Juni in Germering ins Studio ging, zusammenbrachte (Analekta AN 2 9130). Damrau singt das leicht und frisch und in der dreisprachigen Textbeilage lässt sich ihr Japanisch gut verfolgen. Die leicht zugänglichen und kuscheligen Gesänge bereiten möglicherweise auch Kindern und ihren Eltern im Westen Freude, die nicht mit fernöstlichen Traditionen vertraut sind. Schön, wenn Damrau demnächst einen Spaziergang durch Lehàrs Land des Lächelns machen würde.

Schmetterlinge flattern durch die Luft, Grashalme wiegen sich im Wind, Kinder singen, eine Geisha tippelt herein, so mag sich manch einer das Land der aufgehenden Sonne oder das Land des Lächelns vorstellen.Das ist aber auch der spontane Eindruck, der sich beim Lied über die sieben Babys oder dem Lied über den Frühlingsanfang einstellt: sie alle sind das, was man in Japan „Shokda“ nennt, Schul-Hymnen aus dem ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert nach bekannten japanischen Gedichten und übergossen mit einer Musik im gefälligen, westlichen Stil. Auf solche Lieder stieß Kent Nagano, als seine dreijährige Tochter mit ihrer Mutter diese Melodien sang, was dazu führte, dass sich der Dirigent, dessen Familie seit dem späten 19. Jahrhundert in Amerika lebt, erstmals mit diesen Texten und Melodien und offenbar tief verwurzelten Traditionen auseinandersetzte. Daraus entstand ein Konzertprojekt und schließlich die prominent bestückte Kontinent übergreife Einspielung Shoka, die das im März 2010 aufgenommene Orchestre Symphonique de Montréal mit Diana Damrau, die im folgenden Juni in Germering ins Studio ging, zusammenbrachte (Analekta AN 2 9130). Damrau singt das leicht und frisch und in der dreisprachigen Textbeilage lässt sich ihr Japanisch gut verfolgen. Die leicht zugänglichen und kuscheligen Gesänge bereiten möglicherweise auch Kindern und ihren Eltern im Westen Freude, die nicht mit fernöstlichen Traditionen vertraut sind. Schön, wenn Damrau demnächst einen Spaziergang durch Lehàrs Land des Lächelns machen würde. Die Hamburgerin Janina Baechle, die zwischen 2004 und 2010 dem Ensemble der Wiener Staatsoper angehörte, wurde einst durch ihr Ortrud-Einspringen für Agnes Baltsa schlagartig bekannt; dramatische Partien von Wagner und Verdi bilden seither den Kern ihres Repertoires, auf dem Konzertpodium scheint Brahms, neben Mahler, gut zu ihrer geschmeidigen, warmen und vollen Stimme zu passen. Zusammen mit ihrem Pianisten Markus Hadulla wählt Baechle für ihre soeben erschienene Brahms-Einspielung einen ihrem Temperament entsprechenden durchaus dramatischen, packenden und direkten Zugang (Capriccio C5216). Der Höll-Schüler und Karlsruher und Berliner Hochschullehrer begleitet am originalen Brahms-Flügel aus dem Brahms-Museum im österreichischen Mürzzuschlag mit brillanter Verve und aufwühlender Dramatik. Baechle singt die Auswahl, darunter die 9 Lieder op. 32, die fünf Lieder der Ophelia und die vier ernsten Gesänge, mit einer unverstellten und frischen Direktheit, auch schon mit einigen kleinen Sprüngen und Grauzonen an den Rändern der Stimme, guter, textdeutlicher, aber etwas beiläufiger Diktion. In langsamen Liedern, wie „So stehn wir, ich und meine Weide“ und „Es träumte mir“, merkt man, wie gut sie und Hadulla zusammen musizieren und harmonieren.

Die Hamburgerin Janina Baechle, die zwischen 2004 und 2010 dem Ensemble der Wiener Staatsoper angehörte, wurde einst durch ihr Ortrud-Einspringen für Agnes Baltsa schlagartig bekannt; dramatische Partien von Wagner und Verdi bilden seither den Kern ihres Repertoires, auf dem Konzertpodium scheint Brahms, neben Mahler, gut zu ihrer geschmeidigen, warmen und vollen Stimme zu passen. Zusammen mit ihrem Pianisten Markus Hadulla wählt Baechle für ihre soeben erschienene Brahms-Einspielung einen ihrem Temperament entsprechenden durchaus dramatischen, packenden und direkten Zugang (Capriccio C5216). Der Höll-Schüler und Karlsruher und Berliner Hochschullehrer begleitet am originalen Brahms-Flügel aus dem Brahms-Museum im österreichischen Mürzzuschlag mit brillanter Verve und aufwühlender Dramatik. Baechle singt die Auswahl, darunter die 9 Lieder op. 32, die fünf Lieder der Ophelia und die vier ernsten Gesänge, mit einer unverstellten und frischen Direktheit, auch schon mit einigen kleinen Sprüngen und Grauzonen an den Rändern der Stimme, guter, textdeutlicher, aber etwas beiläufiger Diktion. In langsamen Liedern, wie „So stehn wir, ich und meine Weide“ und „Es träumte mir“, merkt man, wie gut sie und Hadulla zusammen musizieren und harmonieren. Eine große Geschichte, die Geschichte eines sterbenden Menschen und den Kampf seiner Seele, schildert Edward Elgar („This is the best of me“) in seinem im Jahr 1900 unter Hans Richter in Birmingham uraufgeführten und trotz des damaligen Fiaskos seither in England nie von den Konzertpodien verschwunden Oratorium The Dream of Gerontius. The Dream of Gerontius gehörte selbstverständlich zu den Chor-Werken, denen sich Sir Andrew Davis im Frühjahr diesen Jahres im Umfeld seines 70. Geburtstages bei Aufführungen und Aufnahmen mit dem BBC Symphony Orchestra widmete (Chandos CHSA 5140/2). Davis ist Conductor Laureate des Orchesters, nachdem er dort die zweitlängste Periode – neben dem Orchestergründer Adrian Boult – als Chefdirigent amtierte. In die Fußstapfen von Boult, der eine berühmte Fernsehaufführung des Oratoriums realisierte, trat Davis auch mit dieser Wahl. Man kann nur staunen, dass der Dream hierzulande so wenig bekannt ist. Davis wirft seine ganze Erfahrung als Operndirigent (Chicago) in den Ring und realisierte eine bezwingende, dramatisch aufwühlende, orchestral fein modulierte und in den Chorpassagen – BBC Symphony Orchestra – klare Aufführung. Mit einer intensiven, heldentenoralen Darstellung des Gerontius brennt sich Stuart Skelton (Gerontius) ins Zentrum der Aufführung. Manchmal schneidend im Ton, lodernd im Klang, dabei männlich zupackend, großvolumig, immer mitreißend, die strapaziösen tristanschen Dimensionen und Visionen mühelos meisternd. Allerdings: alles andere als ein Sterbender. Die vor allem in den vorgeschalteten Sea Pictures strahlende, als Engel im Oratorium zwar majestätische, aber allgemeine Sarah Connolly und der schwarz-kernige David Soar als Priester fallen daneben kaum ab.

Eine große Geschichte, die Geschichte eines sterbenden Menschen und den Kampf seiner Seele, schildert Edward Elgar („This is the best of me“) in seinem im Jahr 1900 unter Hans Richter in Birmingham uraufgeführten und trotz des damaligen Fiaskos seither in England nie von den Konzertpodien verschwunden Oratorium The Dream of Gerontius. The Dream of Gerontius gehörte selbstverständlich zu den Chor-Werken, denen sich Sir Andrew Davis im Frühjahr diesen Jahres im Umfeld seines 70. Geburtstages bei Aufführungen und Aufnahmen mit dem BBC Symphony Orchestra widmete (Chandos CHSA 5140/2). Davis ist Conductor Laureate des Orchesters, nachdem er dort die zweitlängste Periode – neben dem Orchestergründer Adrian Boult – als Chefdirigent amtierte. In die Fußstapfen von Boult, der eine berühmte Fernsehaufführung des Oratoriums realisierte, trat Davis auch mit dieser Wahl. Man kann nur staunen, dass der Dream hierzulande so wenig bekannt ist. Davis wirft seine ganze Erfahrung als Operndirigent (Chicago) in den Ring und realisierte eine bezwingende, dramatisch aufwühlende, orchestral fein modulierte und in den Chorpassagen – BBC Symphony Orchestra – klare Aufführung. Mit einer intensiven, heldentenoralen Darstellung des Gerontius brennt sich Stuart Skelton (Gerontius) ins Zentrum der Aufführung. Manchmal schneidend im Ton, lodernd im Klang, dabei männlich zupackend, großvolumig, immer mitreißend, die strapaziösen tristanschen Dimensionen und Visionen mühelos meisternd. Allerdings: alles andere als ein Sterbender. Die vor allem in den vorgeschalteten Sea Pictures strahlende, als Engel im Oratorium zwar majestätische, aber allgemeine Sarah Connolly und der schwarz-kernige David Soar als Priester fallen daneben kaum ab. Besondere Aufmerksamkeit auf den vom Institut National de L‘ Audiovisuel veröffentlichten Liedern Debussys, die der französische Rundfunk zwischen 1962 und 1965 mit dem niederländischen Bariton Bernard Kruysen (1933-2000) aufnahm, dürften die fünf von Francis Poulenc wenige Monate vor seinem Tod bei Festival de Menton 1962 begleiteten Titel (IMV 010) finden, wobei Pianist Jean-Charles Richard in den restlichen Aufnahmen keineswegs abfällt. Kruysen singt mit einem offenbar von Natur aus gut sitzenden, herb dunklen Bariton, eloquenter Natürlichkeit und feiner Diktion – er wuchs in der Provence auf. Was Kruysen im informativen Beiheft über Pierre Bernac sagt, dieser habe nämlich weder eine große noch eine schöne Stimme gehabt, gilt auch für Kruysen selbst. Hat man sich erst einmal an das grobkörnige Timbre gewöhnt, merkt man, dass sein Singen nicht unraffiniert und keineswegs so grobschlächtig und plump ist, wie es nicht nur im Vergleich mit dem 15 Jahre älteren Gerard Souzay zunächst erscheint. Die Einfachheit und funkelnde Wortklarheit haben ihren Reiz.

Besondere Aufmerksamkeit auf den vom Institut National de L‘ Audiovisuel veröffentlichten Liedern Debussys, die der französische Rundfunk zwischen 1962 und 1965 mit dem niederländischen Bariton Bernard Kruysen (1933-2000) aufnahm, dürften die fünf von Francis Poulenc wenige Monate vor seinem Tod bei Festival de Menton 1962 begleiteten Titel (IMV 010) finden, wobei Pianist Jean-Charles Richard in den restlichen Aufnahmen keineswegs abfällt. Kruysen singt mit einem offenbar von Natur aus gut sitzenden, herb dunklen Bariton, eloquenter Natürlichkeit und feiner Diktion – er wuchs in der Provence auf. Was Kruysen im informativen Beiheft über Pierre Bernac sagt, dieser habe nämlich weder eine große noch eine schöne Stimme gehabt, gilt auch für Kruysen selbst. Hat man sich erst einmal an das grobkörnige Timbre gewöhnt, merkt man, dass sein Singen nicht unraffiniert und keineswegs so grobschlächtig und plump ist, wie es nicht nur im Vergleich mit dem 15 Jahre älteren Gerard Souzay zunächst erscheint. Die Einfachheit und funkelnde Wortklarheit haben ihren Reiz. Und zum Schluss nach Spanien. Die amerikanische Sopranistin Corinne Winters, eine Mimi, Violetta, Micaela, kommt mit Songs of Spain (GPRrecords GPR 70013) in den unterschiedlichen Dialekten der iberischen Halbinsel. Die Lieder u. a. von Toldrà, Turina, Lavilla, Nin und Montsalvatge singt sie mit überschäumendem Temperament, mal leicht rauchigem, mal dunkel sinnlichem Sopran. Winters verkrallt sich in diese Lieder, setzt brustige, nie ordinäre Töne bei „Aldapeko Mariya“ ein, singt Turinas „Se con mis deseos“ mit brillant guter Höhe und gestaltet – unterstützt von dem stilistisch versierten, atmosphärisch zaubernden Pianisten Steven Blier und dem Gitarristen Oren Fader sowie der israelischen Mezzosopranistin Maya Lahyani im rossinihaften „Si la mar fuera de tinta“ von José Melchor Gomis – einen nicht uncharmanten Spanien-Ausflug.

Und zum Schluss nach Spanien. Die amerikanische Sopranistin Corinne Winters, eine Mimi, Violetta, Micaela, kommt mit Songs of Spain (GPRrecords GPR 70013) in den unterschiedlichen Dialekten der iberischen Halbinsel. Die Lieder u. a. von Toldrà, Turina, Lavilla, Nin und Montsalvatge singt sie mit überschäumendem Temperament, mal leicht rauchigem, mal dunkel sinnlichem Sopran. Winters verkrallt sich in diese Lieder, setzt brustige, nie ordinäre Töne bei „Aldapeko Mariya“ ein, singt Turinas „Se con mis deseos“ mit brillant guter Höhe und gestaltet – unterstützt von dem stilistisch versierten, atmosphärisch zaubernden Pianisten Steven Blier und dem Gitarristen Oren Fader sowie der israelischen Mezzosopranistin Maya Lahyani im rossinihaften „Si la mar fuera de tinta“ von José Melchor Gomis – einen nicht uncharmanten Spanien-Ausflug. 2010 gab die abchasisch-russische Sopranistin Hibla Gerzmava als Antonia ihr Debüt an der Met, an die sie als Mimi und Liù zurückkehrte. Mimi sang sie anschließend in München und in Rom, an Covent Garden war sie Donna Anna und Amelia Grimaldi, Vitellia und Donna Anna sang sie in Wien, an ihrem Stammhaus, dem Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko Theater in Moskau, dessen Ensemble sie seit 1995 angehört, tritt sie außerdem noch als Adina, Violetta und Schwanenprinzessin in Zar Saltan auf. Nach zwei CDs mit Arien von Mozart, Donizetti, Bellini und Verdi unter Marco Armiliato sowie Arien von Bellini, Rossini, Donizetti, Mozart und Verdi unter Vladimir Spivakov veröffentlicht Melodia jetzt Vocal Cycles and Romances by Russian Composers (MEL CD 10 02289), wofür Gerzmava und ihre Begleiterin Ekatarina Ganelia Lieder von Tschaikowsky und Rachmaninov, Prokofjews Fünf Gedichte nach Anna Achmatowa op. 27 und das Madrigal für Sopran und Klavier op. 7 von Nikolai Mjaskowski aussuchten; einige Titel hatte sich vor fünfzig Jahren auch Galina Wischnewskaja für ihre maßstäbliche Aufnahme mit Mstislav Rostropowitsch ausgewählt. Gerzmava ist eine sensible und geschmackvolle Interpretin, ihr dunkel leuchtender, technisch gut gerüsteter Sopran wirkt manchmal schon ein wenig angekratzt, der Klang ist hart, die intime Form schmeichelt ihr nicht durchweg, doch sie verfügt beispielsweise in Tschaikowskys Serenade Où vas-tu, souffle d‘ aurore über eine gewisse Eleganz, auch über die Färbungen, die wir mit russischer Melancholie verbinden und mit denen sie den Hörer ebenso umgarnt wie mit sauberen Höhen, hingegen würde man in Der Kuckuck aufgrund ihres Repertoires eine leichtere Wendigkeit erwarten.

2010 gab die abchasisch-russische Sopranistin Hibla Gerzmava als Antonia ihr Debüt an der Met, an die sie als Mimi und Liù zurückkehrte. Mimi sang sie anschließend in München und in Rom, an Covent Garden war sie Donna Anna und Amelia Grimaldi, Vitellia und Donna Anna sang sie in Wien, an ihrem Stammhaus, dem Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko Theater in Moskau, dessen Ensemble sie seit 1995 angehört, tritt sie außerdem noch als Adina, Violetta und Schwanenprinzessin in Zar Saltan auf. Nach zwei CDs mit Arien von Mozart, Donizetti, Bellini und Verdi unter Marco Armiliato sowie Arien von Bellini, Rossini, Donizetti, Mozart und Verdi unter Vladimir Spivakov veröffentlicht Melodia jetzt Vocal Cycles and Romances by Russian Composers (MEL CD 10 02289), wofür Gerzmava und ihre Begleiterin Ekatarina Ganelia Lieder von Tschaikowsky und Rachmaninov, Prokofjews Fünf Gedichte nach Anna Achmatowa op. 27 und das Madrigal für Sopran und Klavier op. 7 von Nikolai Mjaskowski aussuchten; einige Titel hatte sich vor fünfzig Jahren auch Galina Wischnewskaja für ihre maßstäbliche Aufnahme mit Mstislav Rostropowitsch ausgewählt. Gerzmava ist eine sensible und geschmackvolle Interpretin, ihr dunkel leuchtender, technisch gut gerüsteter Sopran wirkt manchmal schon ein wenig angekratzt, der Klang ist hart, die intime Form schmeichelt ihr nicht durchweg, doch sie verfügt beispielsweise in Tschaikowskys Serenade Où vas-tu, souffle d‘ aurore über eine gewisse Eleganz, auch über die Färbungen, die wir mit russischer Melancholie verbinden und mit denen sie den Hörer ebenso umgarnt wie mit sauberen Höhen, hingegen würde man in Der Kuckuck aufgrund ihres Repertoires eine leichtere Wendigkeit erwarten.