..

Viele große und heute legendäre Sopranistinnen haben Weihnachtsplatten aufgenommen – man denke nur an Elisabeth Schwarzkopf, Joan Sutherland, Renata Tebaldi, Leontyne Price und Renata Scotto. Nun reiht sich Diana Damrau ein in diese Riege und veröffentlicht bei ihrer Stammfirma ERATO ein in Hannover 2021/22 produziertes Album mit sogar zwei Silberscheiben (5054197286124). Mit My Christmas ist es betitelt und stellt auf der ersten CD („Selige Weihnacht“) populäre und auch weniger bekannte Weihnachtslieder vor, während CD 2 („Festliche Weihnacht“) Kompositionen von Bach. Händel, Mozart, Zelenka, Franck und Adam enthält. Die deutsche Sopranistin wird von der NDR Radiophilharmonie begleitet. Richard Whilds und Riccardo Minasi teilen sich in die musikalische Leitung. Außerdem wirken der Knabenchor Hannover und der Norddeutsche Figuralchor mit.

Unter den selten zu hörenden Liedern auf der ersten CD finden sich „Weihnacht’ muß leise sein“ von Paul Burkhard, „Weihnachten“ aus Engelbert Humperdincks Weihnachtsliedern, „Kalenderlied“ von Franz Grothe, „Weihnachtsfriede“ von René Kollo und „Christrose“ von Robert Stolz. Letzteres ist ein Tongemälde für die Solistin und den Chor von seligem Zauber wie aus dem Märchenland. Auch Regers „Maria Wiegenlied“ und „Schlaf wohl, du Himmelsknabe du“ gelingen sehr ansprechend mit innigem Empfinden und feinen Tönen.

Damrau klingt auf dieser CD sehr jugendlich und bemüht sich um einen schlichten, naiven Tonfall. Gewöhnungsbedürftig sind die Arrangements des Dirigenten Richard Whilds, die eher den amerikanischen Geschmack treffen. Wenn die Solistin noch mit Vokalisen in den Chor einfallen muss, ist die Grenze des guten Geschmacks nicht mehr gewahrt. Natürlich gibt es in der Zusammenstellung „Selige Weihnacht“ auch bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“. Zudem sind gängige Titel in fünf Medleys („Weihnachtszeit“, „Adeste fideles“, „Warten aufs Christkind“,„Angels and Shepherds“ und „Heilig Abend“) integriert. Ersteres wird von Bläsern festlich eingeleitet und die Solistin nimmt diese Stimmung in „Tochter Zion“ und Silchers „Alle Jahre wieder“ auf. Das zweite umfasst französische und italienische Nummern, das dritte so bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ und „O Tannenbaum“. Eine Zusammenstellung weiterer internationaler Titel bringt das vierte Medley, während das letzte mit „Vom Himmel hoch“ und „Kommet, ihr Hirten“ nochmals feierliche Klänge bietet.

Damrau klingt auf dieser CD sehr jugendlich und bemüht sich um einen schlichten, naiven Tonfall. Gewöhnungsbedürftig sind die Arrangements des Dirigenten Richard Whilds, die eher den amerikanischen Geschmack treffen. Wenn die Solistin noch mit Vokalisen in den Chor einfallen muss, ist die Grenze des guten Geschmacks nicht mehr gewahrt. Natürlich gibt es in der Zusammenstellung „Selige Weihnacht“ auch bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“. Zudem sind gängige Titel in fünf Medleys („Weihnachtszeit“, „Adeste fideles“, „Warten aufs Christkind“,„Angels and Shepherds“ und „Heilig Abend“) integriert. Ersteres wird von Bläsern festlich eingeleitet und die Solistin nimmt diese Stimmung in „Tochter Zion“ und Silchers „Alle Jahre wieder“ auf. Das zweite umfasst französische und italienische Nummern, das dritte so bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ und „O Tannenbaum“. Eine Zusammenstellung weiterer internationaler Titel bringt das vierte Medley, während das letzte mit „Vom Himmel hoch“ und „Kommet, ihr Hirten“ nochmals feierliche Klänge bietet.

War auf der ersten CD vor allem ein schlichter, volksliedhafter Ton gefragt, ist der Anspruch an die Interpretin auf der zweiten ungleich höher. Denn hier sind Werke des Barock (Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel) und der Klassik (Wolfgang Amadeus Mozart) von teils virtuosem Zuschnitt versammelt. Die Sopranistin kann damit an den Beginn ihrer Karriere erinnern, als sie vor allem bravouröse Koloraturpartien interpretierte. Zwei Händel-Kompositionen gelingen beachtlich – „Eternal source“ aus der Ode for the Birthday of Queen Anne mit kunstvoll gesponnenen Fäden in exponierter Lage und das Koloratur gespickte „Let the bright seraphim“ aus dem Oratorium Samson. Nicht weniger anspruchsvoll ist das reich verzierte „Erwach, frohlocke“ aus seinem Messias. Auch Bachs Motette „Jauchzet Gott in allen Landen!“ verlangt eine sehr flexible Stimme, zumindest im 1. Satz („Aria“) , der hier erklingt und Mühen der Sängerin in der Bewältigung erkennen lässt. Auch in dieser Zusammenstellung findet sich eine Rarität mit der Motette „Laudate pueri Dominum in D“ für Sopran und Solotrompete des tschechischen Komponisten Jan Dismas Zelenka. Der einleitende Satz, welcher der Komposition den Namen gab, ist virtuos und von fröhlichem Duktus. Im Kontrast dazu steht der getragene Mittelteil, „Quis sicut Dominus“, und wieder bewegt und mit langen Koloraturgirlanden versehen ist der Schluss, „Amen“. Mozarts himmlisches „Laudate Dominum“ aus der Vesperae solennes de confessore entführt in andere Welten, zumal es wunderbar gesungen ist. Ein gleich lautender Titel aus der Vesperae solennes de Dominica und das „Laudamus te“ aus der c-Moll-Messe ergänzen die feine Mozart-Auswahl. Sie gehört zu den überzeugendsten Nummern der Anthologie. Mit zwei Klassikern, die man auf allen Christmas-Recitals hören kann, endet die Auswahl: „Panis angelicus“ von César Franck und „Cantique de Noël“ von Adolphe Adam angemessen feierlich (Foto oben shoelovedeichmann.com mit dank). Bernd Hoppe

..

.

.In den Annalen der legendären Münchner Sonntagskonzerte taucht der Name von Helen Donath erstmals 1969 auf. Drei Jahre zuvor hatte sie einen Gastvertrag mit der Bayerischen Staatsoper geschlossen, wodurch die Karriere der 1940 geborenen Sängerin einen kräftigen Schub bekam. So war es also nur eine Frage der Zeit, bis sie auch für eines dieser Konzerte eingeladen wurde, die seit 1952 vom Münchner Rundfunkorchester veranstaltet werden. Die Besetzungszettel lesen sich wie ein Sängerlexikon. Im Laufe der Jahre trat fast alles auf, was auf der Opernbühne der Bayerischen Landhauptstadt stand. Als sei es Ehre und Pflicht zugleich gewesen, neben den Auftritten in der Oper unbedingt auch bei dieser sehr populären Veranstaltungsreihe vorbeizuschauen. Die Programme waren weitestgehend traditionell. Es sollte ein Publikum angesprochen werden, das gern hörte, was es kannte. Experimente fanden woanders statt. 1969 war die Donath gemeinsam mit Jeanette Scovotti, Benno Kusche und Hort Wilhelm mit Szenen aus Operetten zu hören. Bei ihren nächsten Termin am 11. Dezember 1988 – einem Weihnachtskonzert – war sie der alleinige Stargast. Wieder dirigierte Kurt Eichhorn. Und weil es das Fest musikalisch einzuleiten galt, waren auch die Regensburger Domspatzen mit ihrem damaligen Leiter Georg Ratzinger aufgeboten. Als Moderatorin führte Monika Hossfeld, die damalige Chefsprecherin des Bayerischen Rundfunks, durch den Abend.

Als Christmas Concert wurde der Mitschnitt des Konzerts hat jetzt Orfeo als CD in feinstem Stereo herausgebracht (C230091). Dabei wurde aber auf die verbindenden Worte verzichtet, was wohl auch aus Platzgründen zwingend gewesen ist. Anderseits hätte eine deutsche Ansage der Verbreitung auf dem internationalen Markt entgegengestanden, zumal schon die großen Auszüge aus Händels Messias nicht in der englischen Originalsprache gegeben werden. Mir gut zwanzig Minuten machen sie den Hauptanteil aus. Die beiden mitreißenden Chöre „Denn es ist uns ein Kind geboren“ und „Halleluja“ rahmen den Block ein. Das Ensemble entfaltet eine festliche Pracht, die noch nicht an die historisch informierte Aufführungspraxis denken lässt, bei der die Mittel oft stark reduziert sind. Dazwischen hat die Solistin ihre in sich geschlossene Szenenfolge mit dem Rezitativ „Es waren die Hirten gekommen auf dem Felde“, dem Chor „Ehre sei Gott“ und der mit Koloraturen verzierten Arie „Erwache, frohlocke“. Die Donat mit ihrer klaren engelhaften Stimme ist hier ganz in ihrem Element. Kein Wunder, dass sie immer wieder für Aufführungen und Einspielungen von Werken herangezogen wurde, die mit dem Weihnachtsfest in Verbindung gebracht werden. Barocke Üppigkeit lässt Eichhorn beim Concerto Grosso op. 6, 8 von Arcangelo Corelli hören.

Als Christmas Concert wurde der Mitschnitt des Konzerts hat jetzt Orfeo als CD in feinstem Stereo herausgebracht (C230091). Dabei wurde aber auf die verbindenden Worte verzichtet, was wohl auch aus Platzgründen zwingend gewesen ist. Anderseits hätte eine deutsche Ansage der Verbreitung auf dem internationalen Markt entgegengestanden, zumal schon die großen Auszüge aus Händels Messias nicht in der englischen Originalsprache gegeben werden. Mir gut zwanzig Minuten machen sie den Hauptanteil aus. Die beiden mitreißenden Chöre „Denn es ist uns ein Kind geboren“ und „Halleluja“ rahmen den Block ein. Das Ensemble entfaltet eine festliche Pracht, die noch nicht an die historisch informierte Aufführungspraxis denken lässt, bei der die Mittel oft stark reduziert sind. Dazwischen hat die Solistin ihre in sich geschlossene Szenenfolge mit dem Rezitativ „Es waren die Hirten gekommen auf dem Felde“, dem Chor „Ehre sei Gott“ und der mit Koloraturen verzierten Arie „Erwache, frohlocke“. Die Donat mit ihrer klaren engelhaften Stimme ist hier ganz in ihrem Element. Kein Wunder, dass sie immer wieder für Aufführungen und Einspielungen von Werken herangezogen wurde, die mit dem Weihnachtsfest in Verbindung gebracht werden. Barocke Üppigkeit lässt Eichhorn beim Concerto Grosso op. 6, 8 von Arcangelo Corelli hören.

Mit fünf kunstvollen Weihnachtsliedern a cappella haben die dunkel timbrierten Domspatzen ihren großen Auftritt. Darunter ist auch ein zeitgenössisches Werk des 1935 geborenen italienischen Komponisten und Organisten Herbert Paulmichl. Er machte auch dadurch von sich Reden, dass er 1985 den Wettbewerb um die Domkapellmeisterstelle in Salzburg gewann, sie aber dann doch nicht antrat. Obwohl es von Wolfgang Amadeus Mozart keine direkte Weihnachtsmusik gibt, wird auf einige Werke gern aus gegebenem zurückgegriffen. Im Sonntagskonzert sind es das Laudate Dominum aus der Vesperae solennes de Confessore KV 339 und die Motette Exultate, jubilate KV 165, mit der das Konzert jubelnd ausklingt. Scheint sie sich mit dem Messias noch eingesungen zu haben, gelangt Helen Donath hierbei ein stilistisch perfekter Vortrag, der vom Publikum zu Recht beklatscht wird. Der Beifall ist der auffälligste Hinweis auf eine Liveveranstaltung. Der besondere Charme dieser Konzerte, der erst durch die Moderation zustande kam, ging allerdings verloren. Rüdiger Winter

..

..

Auch wenn in einer Musiksammlung reichlich Weihnachtsplatten vorhanden sind – das neue Album bei der deutschen harmonia mundi/Sony Music ist etwas Besonderes. Denn Dorothee Oberlinger, Blockflötistin, Dirigentin und Intendantin der Festspiele Potsdam Sanssouci, hat für diese Veröffentlichung mit dem Titel Pastorale nicht nur ein ungewöhnliches Programm zusammengestellt, sondern neben ihrem Ensemble 1700 noch weitere Künstler verpflichtet, die Seltenes auf Ausnahmeniveau garantieren. Da sind vor allem die italienischen Pfeifer Li Piffari e le Muse, die unter Leitung des Dudelsackspielers Fabio Rinaudo auf ihren traditionellen Instrumenten – der Drehleier, Blockflöte, Fiedel und kleinen Schalmei Piffaro – musizieren und fremdartige Töne einbringen, welche die italienische Tradition der weihnachtlichen Hirtenmusik wieder aufleben lassen.

Auch wenn in einer Musiksammlung reichlich Weihnachtsplatten vorhanden sind – das neue Album bei der deutschen harmonia mundi/Sony Music ist etwas Besonderes. Denn Dorothee Oberlinger, Blockflötistin, Dirigentin und Intendantin der Festspiele Potsdam Sanssouci, hat für diese Veröffentlichung mit dem Titel Pastorale nicht nur ein ungewöhnliches Programm zusammengestellt, sondern neben ihrem Ensemble 1700 noch weitere Künstler verpflichtet, die Seltenes auf Ausnahmeniveau garantieren. Da sind vor allem die italienischen Pfeifer Li Piffari e le Muse, die unter Leitung des Dudelsackspielers Fabio Rinaudo auf ihren traditionellen Instrumenten – der Drehleier, Blockflöte, Fiedel und kleinen Schalmei Piffaro – musizieren und fremdartige Töne einbringen, welche die italienische Tradition der weihnachtlichen Hirtenmusik wieder aufleben lassen.

Das Programm auf zwei CDs (19658774862), die vor einem Jahr in Köln aufgenommen wurden, vereint bekannte Weihnachtsmusik mit Raritäten. So findet sich von Giovanni Antonio Guido aus seinen Scherzi armonici sopra le quattro stagioni dell’anno der „Winter“ („L’Hyver“), der dem „Inverno“ Vivaldis verblüffend ähnelt. Auch hier beginnt das Stück mit harschen, frostigen Klängen, als würde das Eis brechen und der Sturm über das Land jagen. Am Ende der Auswahl steht eine Komposition von Johann Christoph Pez, welche dem Album seinen Namen gab – das Concerto pastorale F-Dur, aus dem die klangprächtige„Passacaglia“ erklingt.

Bei den populären Titeln, so Corellis Concerto „Fatto per la Notte di Natale“ g-Moll, dessen letzter Satz gleichfalls mit „Pastorale“ bezeichnet ist, variiert Oberlinger die traditionelle Besetzung durch die Nutzung anderer Ausgaben oder erweitert sie durch die Piffari, was die Stücke koloriert. Bei Corelli ist es eine Kammermusik-Version aus London für zwei Blockflöten, die einen munteren, silbrigen Ton einbringen, ergänzt von den schnarrenden Klängen der Schalmei und des Dudelsacks. Alessandro Marcellos Concerto d-Moll für Oboe erklingt sehr kantabel für eine Blockflöte. Geradezu ein barocker Hit ist Vivaldis Flautino-Concerto C-Dur, welches hier wegen der Einbeziehung der Girondola und des Dudelsacks ebenfalls in neuem Gewand zu hören ist. Darüber hinaus ist es natürlich ein Vehikel für Oberlingers Bravour auf ihrem Instrument.

Die renommierte Barocksopranistin Dorothee Mields ergänzt das Programm durch die Interpretation von Alessandro Scarlattis Weihnachtskantate „Oh di Betlemme altera povertà“ mit klarer Stimme und schlichter Empfindung. Fast nicht zu erkennen, aber faszinierend ist ihr Timbre in dem neu arrangierten neapolitanischen Weihnachtslied „Tu scendi dalle stelle“, wo sie nur bei der exponierten Tessitura des letzten Teils etwas in Bedrängnis gerät. Und ein ganz besonderer Beitrag ist dem Schauspieler Matthias Brandt zu danken, der Texte aus Fanny Lewalds „Italienischem Bilderbuch“, Turi Vasiles „Paura del vento e altri racconti“ und Francisco Soto de Langas „Il terzo libro delle laudi spirituiali“ mit spürbarer Beteiligung, doch wohltuend ohne Pathos vorträgt. Oberlingers Konzeption dieser musikalisch-literarischen Collage ist samt des Niveaus ihrer Interpretation preisverdächtig. Bernd Hoppe

.

.

Audite stellte Weihnachtslieder, die mehrheitlich in den 1950erJahren beim Rias eingespielt wurden, auf einer CD zusammen, die neu aufgelegt wurde (95.741). Die Firma hat Zugang zum Archiv dieses Senders, der nach der deutschen Wiedervereinigung in anderen Rundfunkanstalten wie Deutschlandradio aufging. Vom Himmel hoch … Das darf durchaus wörtlich verstanden werden, denn diese Gesänge scheinen wirklich von dort oben auf uns herabzukommen. So innig, unschuldig und anrührend sind sie vorgetragen. Echt, ursprünglich, ohne falsches Lächeln, wie es wenig später auf die Cover der krachbunten Weihnachtsplatten kam. Es ist, als habe bei diesen Liedaufnahmen die Zeit mit im Studio gesessen. So kurz nach dem verheerenden Krieg bogen sich auch im Westen Deutschlands die Tische noch nicht unter dem Überfluss. Es wurde noch Radio gehört, zumal an Weihnachten. Ich war ganz hin und her gerissen, als ich mir die CD zum ersten Mal anhörte. Sie zog mich sofort in ihren Bann. Es ließe sich lange darüber nachdenken, ob es auch bei solchen Musikaufnahmen gute oder schlechte Jahrgänge gibt wie beim Wein, ob Not und Knappheit darin ihre virtuellen Spuren hinterlassen. Und das nicht nur durch das bereits erwähnte Aufnahmeverfahren sondern auch durch die Art der Interpretation. In diesem ganz konkreten Fall höre ich bei allen Mitwirkenden – Sängern und Musikern – eine Emphase, die so heute nicht mehr zu finden ist. Niemand singt über seine Verhältnisse. Man möchte darauf schwöre, alle machen ganz umsonst mit – nur aus Spaß an der Freude, weil doch Weihnachten ist. Auf dem Cover stehen nur die großen Namen: Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Grümmer, Rita Streich und deren Lehrerin Erna Berger. Die ziehen immer. Hinzu kommen Lisa Otto, Margot Guilleaume und Walther Ludwig. Der Versuch, sich eine Stimme oder einen Lieblingstitel herauspicken zu wollen, muss scheitern, weil alle auf ihre ganz individuelle Weise durch das verbindende Weihnachthema für sich einzunehmen verstehen. Am ehesten ist vielleicht noch bei der Berger mit dem Himmlischen Menuett von Mark Lothar oder bei Ludwig – beide haben ihren Zenit überschritten – ein professioneller Griff in der Trickkiste der Gestaltungskunst auszumachen. Das ist aber ganz nebensächlich, zählt also nicht. Wäre ich kein Verehrer von Fischer-Dieskau, wenigstens für das Lied „Ich steh’ an deiner Krippen“ hier bin ich es. Er singt es mit überwältigender Schlichtheit. Mit mütterlicher Fürsorge, als stehe sie selbst an der Krippe im Stall zu Bethlehem, berührt die Grümmer mit den Klassikern „Vom Himmel hoch, ihr Engel kommt“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“, die – wie die anderen Lieder auch – für diese Produktion musikalisch neu arrangiert worden sind.

Audite stellte Weihnachtslieder, die mehrheitlich in den 1950erJahren beim Rias eingespielt wurden, auf einer CD zusammen, die neu aufgelegt wurde (95.741). Die Firma hat Zugang zum Archiv dieses Senders, der nach der deutschen Wiedervereinigung in anderen Rundfunkanstalten wie Deutschlandradio aufging. Vom Himmel hoch … Das darf durchaus wörtlich verstanden werden, denn diese Gesänge scheinen wirklich von dort oben auf uns herabzukommen. So innig, unschuldig und anrührend sind sie vorgetragen. Echt, ursprünglich, ohne falsches Lächeln, wie es wenig später auf die Cover der krachbunten Weihnachtsplatten kam. Es ist, als habe bei diesen Liedaufnahmen die Zeit mit im Studio gesessen. So kurz nach dem verheerenden Krieg bogen sich auch im Westen Deutschlands die Tische noch nicht unter dem Überfluss. Es wurde noch Radio gehört, zumal an Weihnachten. Ich war ganz hin und her gerissen, als ich mir die CD zum ersten Mal anhörte. Sie zog mich sofort in ihren Bann. Es ließe sich lange darüber nachdenken, ob es auch bei solchen Musikaufnahmen gute oder schlechte Jahrgänge gibt wie beim Wein, ob Not und Knappheit darin ihre virtuellen Spuren hinterlassen. Und das nicht nur durch das bereits erwähnte Aufnahmeverfahren sondern auch durch die Art der Interpretation. In diesem ganz konkreten Fall höre ich bei allen Mitwirkenden – Sängern und Musikern – eine Emphase, die so heute nicht mehr zu finden ist. Niemand singt über seine Verhältnisse. Man möchte darauf schwöre, alle machen ganz umsonst mit – nur aus Spaß an der Freude, weil doch Weihnachten ist. Auf dem Cover stehen nur die großen Namen: Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Grümmer, Rita Streich und deren Lehrerin Erna Berger. Die ziehen immer. Hinzu kommen Lisa Otto, Margot Guilleaume und Walther Ludwig. Der Versuch, sich eine Stimme oder einen Lieblingstitel herauspicken zu wollen, muss scheitern, weil alle auf ihre ganz individuelle Weise durch das verbindende Weihnachthema für sich einzunehmen verstehen. Am ehesten ist vielleicht noch bei der Berger mit dem Himmlischen Menuett von Mark Lothar oder bei Ludwig – beide haben ihren Zenit überschritten – ein professioneller Griff in der Trickkiste der Gestaltungskunst auszumachen. Das ist aber ganz nebensächlich, zählt also nicht. Wäre ich kein Verehrer von Fischer-Dieskau, wenigstens für das Lied „Ich steh’ an deiner Krippen“ hier bin ich es. Er singt es mit überwältigender Schlichtheit. Mit mütterlicher Fürsorge, als stehe sie selbst an der Krippe im Stall zu Bethlehem, berührt die Grümmer mit den Klassikern „Vom Himmel hoch, ihr Engel kommt“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“, die – wie die anderen Lieder auch – für diese Produktion musikalisch neu arrangiert worden sind.

Die Überraschung der Besetzungsliste dieser CD mit ihren 26 Tracks sind für mich jene Sängerinnen, die in Vergessenheit geraten sind. Annelies Westen eröffnet das Programm mit vier Liedern, darunter „Maria durch ein Dornwald“ ging, mit dem Hendel-Quartett von 1952. Nirgends habe ich etwas über diese Sängerin in Erfahrung bringen können, die eine perfekt sitzende Stimme hat. Etwas allgemein, dafür aber von großer Ruhe und Ausgeglichenheit. Leicht schluchzend wie zu Tränen gerührt singt Maria Reith 1950 begleitet von Michael Raucheisen das Lied „Maria auf dem Berge“. Gunthild Weber ist mit „Schlaf, mein Kindlein“ und „Schlaf wohl du Himmelsknabe“ dabei. Sie trat nur als Konzertsängerin in Erscheinung und hat auch eine Reihe anderer Aufnahmen hinterlassen, darunter eine Matthäuspassion von Bach. Deutlich später als die meisten Aufnahmen, nämlich 1964, sind Duette mit der Sopranistin Ursula Lüders und der Altistin Josephine Varga, die auch Schlager gesungen haben soll, eingespielt worden. Beide werden von Felix Schröder an der Orgel begleitet. Rüdiger Winter

.

.

Was soll man machen, wenn die deutsche Post es in der Weihnachtszeit in manchen Teilen der Großstadt nicht schafft, einen einfachen Brief innerhalb Deutschlands in 10 Tagen von einem Ort zum anderen zu transportieren? Wenn es sich um eine CD mit Weihnachtsliedern handelt, kann man sie wegwerfen, sie bis zum Weihnachtsfest 2021 aufheben oder besser noch, sie trotzdem mit Genuss und Vergnügen hören. Beides leitet sich daher, dass der Tenor und Komponist Daniel Behle sich der schönsten deutschen Weihnachtslieder an-, sie aber nicht nur aufgenommen hat, sondern getreu dem im Booklet zitierten Richard Wagner mit seinem „Schafft Neues, Kinder!“ mit eigenen Arrangements versehen, ja sogar weihnachtliche Musik dazu komponiert hat. Zur Seite standen ihm dabei das Oliver Schnyder Trio & Friends, als da wären der Namensgeber, Andreas Janke, Benjamin Nyffenegger als Trio und Alexander Kuralionok, Takeo Sato und Andreas Berger mit Akkordeon, Gitarre und Schlagzeug.

Was soll man machen, wenn die deutsche Post es in der Weihnachtszeit in manchen Teilen der Großstadt nicht schafft, einen einfachen Brief innerhalb Deutschlands in 10 Tagen von einem Ort zum anderen zu transportieren? Wenn es sich um eine CD mit Weihnachtsliedern handelt, kann man sie wegwerfen, sie bis zum Weihnachtsfest 2021 aufheben oder besser noch, sie trotzdem mit Genuss und Vergnügen hören. Beides leitet sich daher, dass der Tenor und Komponist Daniel Behle sich der schönsten deutschen Weihnachtslieder an-, sie aber nicht nur aufgenommen hat, sondern getreu dem im Booklet zitierten Richard Wagner mit seinem „Schafft Neues, Kinder!“ mit eigenen Arrangements versehen, ja sogar weihnachtliche Musik dazu komponiert hat. Zur Seite standen ihm dabei das Oliver Schnyder Trio & Friends, als da wären der Namensgeber, Andreas Janke, Benjamin Nyffenegger als Trio und Alexander Kuralionok, Takeo Sato und Andreas Berger mit Akkordeon, Gitarre und Schlagzeug.

Vom ersten Track an fällt auf, dass die Arrangements den jeweiligen Charakter der einzelnen Lieder noch stärker hervorheben, als man es gewohnt ist, dass die drei Orchesterstücke fern atonaler Verstörung Weihnachtliches verbreiten, so die einleitende muntere Feierlichkeit der „Ouvertüre“ mit verstreuten zarten Anklängen an bekannte Weihnachtslieder, während später ein Gewitter aufzieht oder mit einer Fuge dem Tannenbaum Ehre erwiesen wird. . Beim ersten Lied, Maria durch ein Dornwald ging, und dann bei allen weiteren erfreut die beispielhafte Textdeutlichkeit, betört der reine, ja keusche Klang der Stimme, die in der zweiten Strophe textgetreu aufblüht. Einen ganz anderen Charakter verleiht die Aufnahme O Heiland, reiss die Himmel auf, die so auf einem Mittelalter-Markt erklingen könnte. Nicht ganz verzichten auf Fioriture und Abbellimenti mag der Tenor, oder, wenn er wie auch in einigen anderen Nummern, die Tessitura wechselt wie in Vom Himmel hoch, auf die Betonung von Textzeilen, die ihm wohl besonders wichtig sind. Manchmal wie in Macht hoch die Tür trumpft eher das Klavier auf als die sich ganz unprätentiös gebende Stimme, in Ihr Kinderlein kommet huschen die Angesprochenen behände durch das Lied, ehe der Jubel beginnt. Wunderbar wird Es ist ein Ros entsprungen angegangen, besonders eindringlich die dritte, eher unbekannte Strophe gesungen. In Tochter Zion kann auch einmal der Opernsänger auf raffinierte Weise herausgekehrt werden, in O du fröhliche darf der Schluss jubelnd vom Gewohnten abweichen. Daniel Behle ist kein Freund von überzogener Feierlichkeit, und so ist das „fröhliche“ auch einmal wichtiger als die „Weihnachtszeit“, und es geht hopphopp durch das entsprechende Lied mit Um- und Ausgestaltungen aller Arten, und auch Lasst und froh und munter sein bedarf dieser Aufforderung nicht mehr. Neben den drei Orchesterstücken vom Komponisten Behle gibt es auch das Lied Der Weihnachtsmann hat einen Sack auf eigenen Text mit leicht gesellschaftskritischem Inhalt. Für Morgen kommt der Weihnachtsmann und Morgen Kinder hingegen finden sich interessante Arrangements, für Kling Glöckchen ein feines Vorspiel. Spätestens hier, nein, eigentlich durchgehend wird jedem Hörer bewusst, wie wenig Tenoreitelkeit sich auf der CD offenbart, ohne dass die bekannten Vorzüge der Stimme und der Gestaltung durch den Sänger unter den Scheffel gestellt werden. Hurtig Kommen die Hirten einher, vor dem bekannten gibt es noch einen nicht so populären Tannenbaum, dessen Lied danach ganz wundervoll verhalten erklingt. Alle Jahre wieder hat eine vierte, nicht so geläufige Strophe, in der die Stimme, in die Tiefe abwandernd, deren Bedeutung unterstreicht. Mit reicher Agogik und interessanter Begleitung wird Leise rieselt der Schnee gesungen, zum Schluss alle Strophen (und im Booklet sind alle Texte) von Stille Nacht als zu Herzen gehender Ausklang einer ungewöhnlichen und ungewöhnlich schönen Weihnachts-CD (Sony 19075853682). Ingrid Wanja

.

.

Aus der hohlen Hand Konfetti dem Gegenüber ins Gesicht zu blasen ist keine große Kunst, das aber mit Schneeflocken zu schaffen, gelingt nur einem wie Jonas Kaufmann, der nach der DVD mit Wiener Liedern, der CD mit dem Sommerkonzert der Wiener Philharmoniker und Seligen Stunden mit Helmut Deutsch nun auch ein Album mit Weihnachtsliedern mit neckischem Cover und dem Titel It’s Christmas! auf den Markt gebracht hat und der sicherlich gerade an einer Frühlingslieder-CD arbeitet. Da kommt man ins Nachdenken darüber, wie relativ gut die großen Stars und die festangestellten Ensemblemitglieder durch die Corona-Krise kommen und wie schlecht es den weniger bekannten freischaffenden Sängern und Instrumentalisten im Moment gehen muss.

Mögen auch ihnen die beiden CDs mit Weihnachtsliedern ein Trost beim vielleicht einsamen Weihnachtsfest sein, das Zeug dazu haben sie, besonders die erste der beiden, denn der Sänger hat glücklicherweise eine fast strikte Trennung zwischen traditionellen deutschen auf der ersten und internationalen, vielfach der leichtesten Muse zuzuordnenden Stücken auf der zweiten CD vollzogen. Der Tenor wird von unterschiedlichen Chören und Instrumentalisten begleitet, es beginnt mit festlichen Bläserklängen zu Engel haben Himmelslieder, der Solist ist in bester stimmlicher Verfassung, zeichnet sich durch eine gute Diktion aus, kann es allerdings nicht lassen, am Schluss spekulativ nach oben zu singen. Die St. Florianer Sängerknaben bilden den Chor im Hintergrund und klingen im Unterschied zum ebenfalls vertretenen Bachchor Salzburg leicht kitschig, auch ein wenig zu gefällig.

Schön schlicht erklingen Süßer die Glocken nie, der Sänger kostet allerdings die höheren Töne aus und beendet den Track im Falsettone. Angenehm kernig und ohne Mätzchen, wunderbar markant im „Ehre sei Gott“ hören sich In dulci jubilo und Kommet ihr Hirten an, eine alte Schwäche macht sich in Tochter Zion mit einer Verengung des Tons im Passaggio bemerkbar. In Ihr Kinderlein, kommet lernt man auch eine unbekannte Strophe kennen, allerdings klingt das Orchester, anders als bei vielen anderen Stücken, hier allzu gefällig, in Alle Jahre wieder wird Summen als Gestaltungsmittel eingesetzt. Ein großes Plus der Stimme Jonas Kaufmanns ist ihre Unverkennbarkeit, die besonders in Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt zu bemerken ist, das Lachen, das in ihr liegen kann wie in Lasst uns froh und munter sein, und angenehm markig hebt sie sich ab von dem süßlichen Arrangement in Leise rieselt der Schnee. Abwechslung garantiert die Anordnung der Lieder, wenn auf das humorsprühend gesungene Morgen Kinder ein Es ist ein Ros entsprungen von schöner Feierlichkeit folgt. In Macht hoch die Tür kann der Bachchor unter Alois Glaßner seine Meriten ausspielen, nur am Schluss geht man etwas ins opernhaft Spektakuläre. Die Florianer hingegen verstoßen bei Ich steh an deiner Krippe gegen die schöne Schlichtheit des Lieds und auch auf den Bachchor als Hintergrundsmusik könnte man beim ansonsten schönen Jubelklang von O du fröhliche verzichten. Raffiniert arbeitet sich die Sängerstimme in Still, still, still vom Pianissimo über das Piano zur mezza voce vor, ebenso steigert sie sich in Kling Glöckchen von eben diesem zu gewaltigem Glockenklang vor. Wunderschön ist die Harfenbegleitung durch Florian Pedarnig in Es wird schon glei dumpa, was man vom wieder die Stimmung zerstörenden Chor bei Maria durch ein Dornwald ging nicht sagen kann. Machtvoll erklingt das Vom Himmel hoch, ganz ohne Starallüren die Stille Nacht, die auf der zweiten CD noch einmal, aber als Holy Night weichgespült auftaucht. Das große Plus der zweiten CD sind die Mitwirkung von Till Brönner und die Vielseitigkeit, die der deutsche Sänger in den unterschiedlichsten Sprachen beweist. Flockenleicht schwebt sie durch das Winter Wonderland, kann auch Jodeln und baut im Französischen sogar einen kleinen Schluchzer ein (Sony 19439786762). Ingrid Wanja

Schön schlicht erklingen Süßer die Glocken nie, der Sänger kostet allerdings die höheren Töne aus und beendet den Track im Falsettone. Angenehm kernig und ohne Mätzchen, wunderbar markant im „Ehre sei Gott“ hören sich In dulci jubilo und Kommet ihr Hirten an, eine alte Schwäche macht sich in Tochter Zion mit einer Verengung des Tons im Passaggio bemerkbar. In Ihr Kinderlein, kommet lernt man auch eine unbekannte Strophe kennen, allerdings klingt das Orchester, anders als bei vielen anderen Stücken, hier allzu gefällig, in Alle Jahre wieder wird Summen als Gestaltungsmittel eingesetzt. Ein großes Plus der Stimme Jonas Kaufmanns ist ihre Unverkennbarkeit, die besonders in Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt zu bemerken ist, das Lachen, das in ihr liegen kann wie in Lasst uns froh und munter sein, und angenehm markig hebt sie sich ab von dem süßlichen Arrangement in Leise rieselt der Schnee. Abwechslung garantiert die Anordnung der Lieder, wenn auf das humorsprühend gesungene Morgen Kinder ein Es ist ein Ros entsprungen von schöner Feierlichkeit folgt. In Macht hoch die Tür kann der Bachchor unter Alois Glaßner seine Meriten ausspielen, nur am Schluss geht man etwas ins opernhaft Spektakuläre. Die Florianer hingegen verstoßen bei Ich steh an deiner Krippe gegen die schöne Schlichtheit des Lieds und auch auf den Bachchor als Hintergrundsmusik könnte man beim ansonsten schönen Jubelklang von O du fröhliche verzichten. Raffiniert arbeitet sich die Sängerstimme in Still, still, still vom Pianissimo über das Piano zur mezza voce vor, ebenso steigert sie sich in Kling Glöckchen von eben diesem zu gewaltigem Glockenklang vor. Wunderschön ist die Harfenbegleitung durch Florian Pedarnig in Es wird schon glei dumpa, was man vom wieder die Stimmung zerstörenden Chor bei Maria durch ein Dornwald ging nicht sagen kann. Machtvoll erklingt das Vom Himmel hoch, ganz ohne Starallüren die Stille Nacht, die auf der zweiten CD noch einmal, aber als Holy Night weichgespült auftaucht. Das große Plus der zweiten CD sind die Mitwirkung von Till Brönner und die Vielseitigkeit, die der deutsche Sänger in den unterschiedlichsten Sprachen beweist. Flockenleicht schwebt sie durch das Winter Wonderland, kann auch Jodeln und baut im Französischen sogar einen kleinen Schluchzer ein (Sony 19439786762). Ingrid Wanja

.

.

Kein anderer Chor dürfte das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach so oft aufgeführt und eingespielt haben wie die Thomaner in Leipzig. Die Stadt und das Werk gehören zusammen wie Wagners Parsifal und Bayreuth. Noch zu Lebzeiten des berühmtesten Thomaskantors sind die sechs Kantaten, aus denen sich das Oratorium zusammensetzt, einzeln in Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und Epiphanias 1735 erstmals aufgeführt worden. Die jüngste Produktion ist jetzt bei Accentus Music erschienen (ACC 30469). Traditionell haben sich dazu der Knabenchor und das Gewandhausorchester zusammengefunden. Aufgenommen wurde in der Thomaskirche, in der seit 1950 die Gebeine Bachs ruhen.

Kein anderer Chor dürfte das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach so oft aufgeführt und eingespielt haben wie die Thomaner in Leipzig. Die Stadt und das Werk gehören zusammen wie Wagners Parsifal und Bayreuth. Noch zu Lebzeiten des berühmtesten Thomaskantors sind die sechs Kantaten, aus denen sich das Oratorium zusammensetzt, einzeln in Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und Epiphanias 1735 erstmals aufgeführt worden. Die jüngste Produktion ist jetzt bei Accentus Music erschienen (ACC 30469). Traditionell haben sich dazu der Knabenchor und das Gewandhausorchester zusammengefunden. Aufgenommen wurde in der Thomaskirche, in der seit 1950 die Gebeine Bachs ruhen.

Die Leitung hat Gotthold Schwarz, der als Sänger ausgebildet wurde und seit 2016 Thomaskantor ist. Er schlägt ein rasantes, doch niemals überhitztes Tempo an. Die berühmten Paukenschläge, mit denen das Werk beginnt, sind ungewöhnlich rasant gesetzt, als solle die Botschaft, die vom Werk ausgeht, bis in den letzten Winkel reichen. Im Eingangschor entfalten die Knaben und jungen Männer eine packende Dynamik, wie man sie von diesem Chor seit jeher gewohnt ist. Schwarz besetzt groß und macht damit die Wirkung groß. Und doch bringt er einen Drive hinein, der ganz und gar heutig wirkt und jeden Anflug von Behäbigkeit ausschließt. Tradition verbindet sich mit der Gegenwart. Für mich besteht darin der besondere Reiz dieser Leipziger Produktion und die Berechtigung, das strapazierte Weihnachtsoratorium abermals vorzulegen. Solistisch werden der Evangelist (Patrick Grahl) und der Sänger der Tenorarien (Markus Schäfer) getrennt, was Sinn macht. Grahl ist gebürtiger Leipziger und war selbst Thomaner. Diese Erfahrungen geben seinem pointierten Vortrag Sicherheit und Überzeugungskraft. Als Sopran wirken Dorothee Mields, als Alt Elvira Bill und als Bass Klaus Höger mit. Für alle ist Deutsch die Muttersprache. Das zahlt sich in überdurchschnittlicher Wortverständlichkeit aus, die man so bei Bach nicht immer gewohnt ist. Alle Solisten passen sich dem Konzept des Dirigenten gut an. Sie setzten sich nicht in Szene, verfolgen keine eigenen Wege und gehen diszipliniert im Ensemble auf. Diese Produktion gut es auch als DVD in traditionellen Format und als Blu-ray. Mit den Thomanern sind mindesten sieben Einspielungen des Weihnachtsoratoriums überliefert. Bei Philips und auch schon bei Accentus Music sowie bei Rondeau hat sich Thomaskantor Georg Christoph Biller, der 2015 sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, gleich dreifach verewigt. Zudem leitete er auch eine TV-Produktion, die mit schöner Regelmäßigkeit zu Weihnachten wiederholt wird. Bis heute hat die Aufnahme vom Dezember 1958 nichts von ihrem Glanz und ihrer Popularität eingebüßt. Damals hatte Kurt Thomas die Leitung eines Unternehmen, zu dem sich wenige Jahre vor dem Bau der Berliner Mauer Künstler aus Ost und West zusammengefunden hatten, um Johann Sebastian Bach zu huldigen. Mit Agnes Giebel (Sopran) Marga Höffgen (Alt), Josef Traxel (Tenor) und Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton) war die Creme der damaligen Bachinterpreten aufgeboten worden, die dem Oratorium eine Würde und tiefe Erfüllung gaben, die so nie wieder erreicht wurde. Nicht umsonst sollte sich die Stereo-Aufnahme als eine der erfolgreichsten in den Klassikkatalogen von Electrola und Eterna behaupten. Sie verschwand nie vom Markt und wurde immer wieder in neuer Aufmachung aufgelegt, nun bei Warner. Mit ihr habe auch ich das Oratorium kennen und lieben gelernt. Es vergeht kein Weihnachten, an dem ich es nicht gleich mehrfach auflege.

Das von Kurt Thomas geleitete Leipziger Weihnachtsoratorium von 1958 ist immer wieder neu aufgelegt worden. Die Stereo-Aufnahme erwies sich als eine der erfolgreichsten in den Klassikkatalogen von EMI/Electrola und Eterna/ nun bei Warner.

Um die Weihnachtstage 2018 herum geriet ich ganz zufällig in eine TV-Sendung des MDR, darin ein kurzer Ausschnitt aus dem Weihnachtsoratorium mit dem jungen Peter Schreier in gutem Schwarz-Weiß. Das Orchester war nicht eben klein, der Dirigent nur von hinten zu sehen. Das Ambiente der Aufführung – ohne Zweifel ein Kirchenraum – konnte ich nicht entschlüsseln. Die Thomaskirche ist es zweifelsfrei nicht gewesen. Recherchen brachten Aufklärung. Es handelte sich um eine Aufführung der ersten drei Kantaten mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester Leipzig unter Erhard Mauersberger in der Leipziger Universitätskirche St. Pauli. Mauersberger hatte das Amt des Thomaskantors 1961 von Kurt Thomas übernommen. Als Solisten wirken neben Schreier Elisabeth Breul (Sopran), Sigrid Kehl (Alt) und Günther Leib (Bariton) mit.

Die Aufführung fand am 15. Dezember 1963 statt und wurde vom DDR-Fernsehen übertragen. Ein Mitschnitt hat sich erhalten und kann beim Deutschen Rundfunkarchiv (DRA) kostenpflichtig bezogen werden. Das Besondere am Aufführungsort ist, dass die Kirche für die neue Bebauung eines großen Areals im Stadtzentrum, wozu auch das Neue Gewandhaus gehört, gesprengt wurde. Das führte zu scharfen Protesten, die die DDR seinerzeit tief erschütterten. Diese Wunden sind bis heute nicht ganz geheilt und brechen vor allem bei der Generation, die den alten Bau noch aus eigener Anschauung kennt, immer wieder auf. Der etwas einfallslos wirkende Neubau erinnert mehr an den Verlust – was auch beabsichtigt sein dürfte – als dass er zumindest äußerlich eine echte Alternative wäre. Der Mitschnitt soll das einzige erhaltene Dokument in bewegten Bildern aus dieser geschichtsträchtigen Kirche sein.

Im DRA lagert auch eine Produktion der MDR von 1951, ebenfalls mit den Thomanern unter der Leitung ihres damaligen Kantors Günther Ramin. Der Sopran ist wie auf der berühmten Platteneinspielung Agnes Giebel, der Tenor Gert Lutze, der später in den Westen ging, dort mit dem ebenfalls aus Leipzig abgewanderten Karl Richter unter anderen bei einem weiteren Weihnachtsoratorium zusammenarbeitete und sich nach Beendigung seiner Sängerlaufbahn als Arzt niederließ. Gerhard Niese ist der Bass. Die Altpartie wird von der heute fast in Vergessenheit geratenen Sylvia Plate gesungen. Von ihr gibt es noch weitere Bachaufnahmen, vornehmlich Kantaten. 1953 sang sie in der von Joseph Keilberth betreuten Walküre bei den Bayreuther Festspielen die Grimgerde. Rüdiger Winter

Der Trompeter und Dirigent Ludwig Güttler hat seine bei Berlin Classics erschienene CD (0301165BC) „Stille Nacht, heilige Nacht“ betitelt. Güttler und sein Blechbläserensemble beginnen und enden ihr Programm über fast achtzig Minuten mit dem Lied in eigener Einrichtung, allerdings ohne Gesang. Zunächst erklingen die ersten drei Verse, zum Schluss die verbleibenden drei. Jeder Vers ist individuell gestaltet. Wer genau hinhört, wird seine Freude haben an den feinen Unterschieden, Variationen und Verästelungen. In sich wirkt diese Bearbeitung sehr feierlich, begegnet dem Original mit großem Respekt und ist nicht auf äußere Effekte bedacht. Dazwischen wechseln die musikalischen Schauplätze – von Johann Sebastian Bach (1685-1750) zu Johann Georg Röllig (1710-1790), von Antonio Vivaldi (1678-1741), Joseph Haydn (1732-1809) zu Michael Praetorius (1571-1621). Mal ein Larghetto, mal ein Andante, dann wieder ein Siciliano, gespielt vom Ensemble Virtuosi Saxoniae, das Güttler selbst begründete. Als Entdeckung mit Ohrwurmpotenzial stellt sich alsbald die „Pastorale per la notte di natale“ von Johann David Heinichen (1683-1729) heraus. Die Sopranistin Antje Perscholka und der Altus Martin Wölfel stimmen etwas unvermittelt in dem weitestgehend instrumentalen Angebot „He shall feed his flock“ aus Georg Friedrich Händels (1685- 1759) Messias an. Was auf den ersten Blick in die Trackliste der neuen CD wie ein weihnachtliches Allerlei anmutet, ist wohlüberlegtes Kalkül. „Alles ist hinführende Musik. Der Hörer wird staunen, wie ähnlich die Dinge liegen“, wird Güttler im Booklet zitiert. Spekulieren wolle er nicht. „Es ist unerheblich, ob Franz Xaver Gruber diese Sachen konkret kannte. Ihn nährte die Welt seiner Zeit, die voller solcher Klänge war.“

Ein Zeitgenosse von Bach und nur ein Jahr jünger als dieser war der Italiener Nicola Porpora (1686-1768). Er wirkte für kurze Zeit in Dresden. Sony hat sein Christmas Oratorio Il Verbo in Carne (Das Fleisch gewordene Wort) vorgelegt (19075868452). Solisten des allegorischen Geschehens sind Roberta Invernizzi (Gerechtigkeit/Sopran), Terry Wey (Friede/Countertenor) und Martin Vanberg (Wahrheit/Bass). Es spielt das von Riccardo Minasi geleitete Kammerorchester Basel. Es handelt es sich um die Neuaufführung der Urfassung von 1747 aus Neapel. Sie fand am 5. Dezember 2016 in der Hamburger Laeizhalle statt. Dass es sich um einen Mitschnitt handelt, offenbart erst der Beifall am Schluss. Im Booklet präsentiert der italienische Musikwissenschaftler Giovanni Andrea Sechi die spannende Geschichte der Entstehung und Verortung des Oratoriums als leidenschaftliches Plädoyer für das Stück: „Die große Sanglichkeit und kunstvolle Virtuosität der Vokalpartien illustriert, mit welch unübertroffener Meisterschaft Porpora für die menschliche Stimme komponierte – die eigentliche Hautperson dieses Werkes.“ Der musikalische Schwung ist atemberaubend und erinnert in seiner Sinnlichkeit ehr an eine Oper denn an ein geistliches Werk. Die Geburt des Kindes wird in große Zusammenhänge gesetzt. Erst nachdem sich die allegorischen Figuren Gerechtigkeit und Friede ausführlich über die Perspektiven und das Schicksal der Menschheit ergangen haben, tritt die Wahrheit auf, um von der Geburt Christi zu berichten, an die sich dann große Hoffnungen knüpfen.

Ein Zeitgenosse von Bach und nur ein Jahr jünger als dieser war der Italiener Nicola Porpora (1686-1768). Er wirkte für kurze Zeit in Dresden. Sony hat sein Christmas Oratorio Il Verbo in Carne (Das Fleisch gewordene Wort) vorgelegt (19075868452). Solisten des allegorischen Geschehens sind Roberta Invernizzi (Gerechtigkeit/Sopran), Terry Wey (Friede/Countertenor) und Martin Vanberg (Wahrheit/Bass). Es spielt das von Riccardo Minasi geleitete Kammerorchester Basel. Es handelt es sich um die Neuaufführung der Urfassung von 1747 aus Neapel. Sie fand am 5. Dezember 2016 in der Hamburger Laeizhalle statt. Dass es sich um einen Mitschnitt handelt, offenbart erst der Beifall am Schluss. Im Booklet präsentiert der italienische Musikwissenschaftler Giovanni Andrea Sechi die spannende Geschichte der Entstehung und Verortung des Oratoriums als leidenschaftliches Plädoyer für das Stück: „Die große Sanglichkeit und kunstvolle Virtuosität der Vokalpartien illustriert, mit welch unübertroffener Meisterschaft Porpora für die menschliche Stimme komponierte – die eigentliche Hautperson dieses Werkes.“ Der musikalische Schwung ist atemberaubend und erinnert in seiner Sinnlichkeit ehr an eine Oper denn an ein geistliches Werk. Die Geburt des Kindes wird in große Zusammenhänge gesetzt. Erst nachdem sich die allegorischen Figuren Gerechtigkeit und Friede ausführlich über die Perspektiven und das Schicksal der Menschheit ergangen haben, tritt die Wahrheit auf, um von der Geburt Christi zu berichten, an die sich dann große Hoffnungen knüpfen.

Carl Loewes Weihnachtsbotschaft vermittelt sich am eindrucksvollsten in der Legende „Des fremden Kindes heil’ger Christ“ nach einem Gedicht von Friedrich Rückert. Viele Jahre war sie nur durch eine 1937 entstandene Einspielung des Tenors Karl Erb in Umlauf. Inzwischen ist sie auf mehreren Tonträgern zu finden. Es ist die Geschichte vom fremden Kind, das am Abend vor Weihnachten frierend und einsam durch die Stadt irrt und nirgendwo eingelassen wird, bis es die Engel hinauf in lichte Höhen ziehen, wo Bescherungen warten, die die irdischen Güter schnell vergessen machen. So ähnlich könnte sie in ihrem realistischen Teil auch einem Roman von Charles Dickens entnommen worden sein. Mehr noch als durch Worte bezieht die Legende ihre Wirkung aus der schlichten und eingängige Melodie, die zum Schönsten gehört, was Loewe komponiert hat. Gesungen wird sie diesmal vom Bariton Günter Leykam. Am Klavier begleitet Werner Dörmann. Die von der Internationalen Loewe Gesellschaft unterstützte CD erschien bei CB Concerto Bayreuth (16018) und enthält weitere Balladen und vier Chorstücke mit Bezug zum Weihnachtsfest: „In dulci jubilo“, „Puer natus in Bethlehem“, „Quem pastores laudavere“ und „Gloria in excelsis deo“. Nach dem lateinischen Einstieg folgen die Gesänge deutschen Textvorlagen. Es singen der Kammerchor des Markgräflichen Wilhelmine Gymnasiums und die Kantorei der evang. Kreuzkirche Bayreuth.

Inzwischen zeitlich schon etwas knapp, aber immer noch machbar ist der Erwerb eines Geschenks, das mit Sicherheit Weihnachtsfreude bei allen der Musik Zugetanenen hervorrufen kann: Ein sehr ansprechendes Konzert auf DVD , das 1990 in der Luzerner Jesuiten-Kirche mit dem kurz zuvor nach seiner schweren Krankheit wieder auf die Bühne zurückgekehrten José Carreras, den Mozart-Sängerknaben Wien und Instrumentalsolisten aufgenommen wurde. In der Schweizer Stadt herrschte im Dezember Regenwetter, also auch damals keine weiße Weihnachten, aber ein sehr schöner Kircheninnenraum mit Weihnachtsbäumen, und der Knabenchor (Leitung Erich Schwarzbauer) verbreitet mit den beiden ersten Tracks, „Maria durch ein Dornwald ging“ und Francks „Panis Angelicus“, ersteres berührend durch die Schlichtheit des A-Cappella-Gesangs der reinen, klaren Stimmen, letzteres durch den tapferen, intonationssicheren kleinen Solisten, dem sich später der Chor zugesellt, bereits Weihnachtsstimmung, die leider immer wieder durch den Beifall nach jedem Stück unterbrochen wird. Eigentlich nur fromm, aber nicht weihnachtlich geht es mit Carreras weiter, mit „Caro mio ben“ und Stradellas „Pietà, Signore“, später dann, aber das könnten auch Zugaben sein, greift der Tenor auf das Repertoire zurück, mit dem er, den Strapazen der Opernbühne ausweichend, durch die halbe Welt tourte: Canzonen, so wie hier die von Tosti, für die der Tenor allerdings wie kaum ein anderer außer Di Stefano, prädestiniert war. Da ist das Ausnahmetimbre, ein schöneres kann man sich nicht vorstellen, in seinem Element, die bequem vorwiegend in der Mittellage komponierten Stücke, das Fehlen von extremen Spitzentönen lassen auch ein sichtbar unverkrampftes Herangehen an die Aufgabe zu, es gibt ein wunderschönes Einsetzen im Piano, es gibt aber auch opernhaft anmutende Aufschwünge, und mit dem Fortschreiten des Konzerts scheint der Sänger auch immer beherzter an seine Aufgaben heranzugehen. Der Katalane singt in vier Sprachen, außer Italienisch und Spanisch noch Englisch und sogar einige Zeilen von „Stille Nacht“ in Deutsch, nachdem er zunächst eine Strophe auf Spanisch geboten hat. Und von einer so schönen Stimme geboten, erträgt man sogar „White Christmas“ gern. Schuberts „Schlafe, schlafe“ wird allerdings sehr verfremdet als „Mille Cherubini“, als das es Carreras zu Gehör bringt. Bei Bizets „Agnus Dei“ kann man den Eindruck gewinnen, dass der Tenor mit Freude die Grenzen, die er sich zuvor auferlegt hat, überschreitet, auch was die bis dahin gemiedene Höhe angeht. Man freut sich noch heute, fast dreißig Jahre danach, dass es ihm gelungen ist, seine Laufbahn nach der schlimmen Krankheit fortzusetzen. Einen ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Konzerts leisten die Begleiter am Klavier, Lorenzo Bavaj für Carreras und Andrew Hannan, mehr aber noch können die Bläser, am Flügelhorn Sebastian Baumann und Hermann Baumann (Horn und Alphorn), erfreuen mit alpenländischen Volksweisen. Wer sich also etwas Besinnlichkeit, ein Zusichselbstkommen nach dem Vorweihnachtstrubel wünscht, ist mit dieser DVD bestens bedient. Und gut, dass Arthaus das graue, nach Totensonntag aussehende Cover durch ein weihnachtsrotes mit dem Portrait des Sängers ersetzt hat (Arthaus 109415). Ingrid Wanja

Inzwischen zeitlich schon etwas knapp, aber immer noch machbar ist der Erwerb eines Geschenks, das mit Sicherheit Weihnachtsfreude bei allen der Musik Zugetanenen hervorrufen kann: Ein sehr ansprechendes Konzert auf DVD , das 1990 in der Luzerner Jesuiten-Kirche mit dem kurz zuvor nach seiner schweren Krankheit wieder auf die Bühne zurückgekehrten José Carreras, den Mozart-Sängerknaben Wien und Instrumentalsolisten aufgenommen wurde. In der Schweizer Stadt herrschte im Dezember Regenwetter, also auch damals keine weiße Weihnachten, aber ein sehr schöner Kircheninnenraum mit Weihnachtsbäumen, und der Knabenchor (Leitung Erich Schwarzbauer) verbreitet mit den beiden ersten Tracks, „Maria durch ein Dornwald ging“ und Francks „Panis Angelicus“, ersteres berührend durch die Schlichtheit des A-Cappella-Gesangs der reinen, klaren Stimmen, letzteres durch den tapferen, intonationssicheren kleinen Solisten, dem sich später der Chor zugesellt, bereits Weihnachtsstimmung, die leider immer wieder durch den Beifall nach jedem Stück unterbrochen wird. Eigentlich nur fromm, aber nicht weihnachtlich geht es mit Carreras weiter, mit „Caro mio ben“ und Stradellas „Pietà, Signore“, später dann, aber das könnten auch Zugaben sein, greift der Tenor auf das Repertoire zurück, mit dem er, den Strapazen der Opernbühne ausweichend, durch die halbe Welt tourte: Canzonen, so wie hier die von Tosti, für die der Tenor allerdings wie kaum ein anderer außer Di Stefano, prädestiniert war. Da ist das Ausnahmetimbre, ein schöneres kann man sich nicht vorstellen, in seinem Element, die bequem vorwiegend in der Mittellage komponierten Stücke, das Fehlen von extremen Spitzentönen lassen auch ein sichtbar unverkrampftes Herangehen an die Aufgabe zu, es gibt ein wunderschönes Einsetzen im Piano, es gibt aber auch opernhaft anmutende Aufschwünge, und mit dem Fortschreiten des Konzerts scheint der Sänger auch immer beherzter an seine Aufgaben heranzugehen. Der Katalane singt in vier Sprachen, außer Italienisch und Spanisch noch Englisch und sogar einige Zeilen von „Stille Nacht“ in Deutsch, nachdem er zunächst eine Strophe auf Spanisch geboten hat. Und von einer so schönen Stimme geboten, erträgt man sogar „White Christmas“ gern. Schuberts „Schlafe, schlafe“ wird allerdings sehr verfremdet als „Mille Cherubini“, als das es Carreras zu Gehör bringt. Bei Bizets „Agnus Dei“ kann man den Eindruck gewinnen, dass der Tenor mit Freude die Grenzen, die er sich zuvor auferlegt hat, überschreitet, auch was die bis dahin gemiedene Höhe angeht. Man freut sich noch heute, fast dreißig Jahre danach, dass es ihm gelungen ist, seine Laufbahn nach der schlimmen Krankheit fortzusetzen. Einen ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Konzerts leisten die Begleiter am Klavier, Lorenzo Bavaj für Carreras und Andrew Hannan, mehr aber noch können die Bläser, am Flügelhorn Sebastian Baumann und Hermann Baumann (Horn und Alphorn), erfreuen mit alpenländischen Volksweisen. Wer sich also etwas Besinnlichkeit, ein Zusichselbstkommen nach dem Vorweihnachtstrubel wünscht, ist mit dieser DVD bestens bedient. Und gut, dass Arthaus das graue, nach Totensonntag aussehende Cover durch ein weihnachtsrotes mit dem Portrait des Sängers ersetzt hat (Arthaus 109415). Ingrid Wanja

.

.

„Was wäre, wenn jeden Abend Weihnachten wäre?“, hatte sich schon Heinrich Böll 1952 in seiner satirischen Erzählung Nicht nur zur Weihnachtszeit gefragt. Daran und an die Verfilmung mit der schrägen Edith Heerdegen, die sich als Tante Mila an Lichtmess partout nicht von ihrem Weihnachtsbaum trennen möchte, musste ich denken, als nach den Festtagen December Celebration eintraf. Müssten wir dann jeden Abend New Carols by Seven American Composers hören? Angeregt durch Gordon Gettys Four Christmas Carols für Frauenchor und Kammerorchester haben sich seine Kollegen Mark Adamo (*1962) und dessen Partner John Corigliano (*1938), Jake Heggie (*1961), Joan Morris (*1943) und William Bolcom (*1938), David Garner (*1954) sowie Luna Pearl Woolf (*1973) daran gemacht, neue Weihnachtslieder zu kreieren, die im Dezember 2014 in Kalifornien mit dem Volti Chorus, der Sopranistin Lisa Delan und dem Bariton Lester Lynch unter Dawn Harms verbunden mit dem Hinweis eingespielt wurden (Pentatone PTC 5186537), „We hope that you enjoy this festive and joyous music throughout the season and for many years to come.“ Die neuen Dezember-Klänge hätten Tante Mila vermutlich nicht zufriedengestellt, sie werden auch nicht „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“, die in einer Bearbeitung von Getty die Aufnahme abrundet, ersetzen, dennoch sind es leicht hörbare und geschmeidig ins Ohr rieselnde Gesänge und Weisen zweier Generationen amerikanischer Gegenwartskomponisten. Die Aufnahme beginnt mit Adamos stimmungsvoll, spätromantisch angehauchtem „The Christmas Life“, wo der gemischte Chor am Ende eindringlich drängt „Bring the Christmas life into the house“. Bei „On the Road to Christmas“ von Heggie handelt es sich um sechs Lieder für Sopran und Streichorchester auf Texte verschiedener Autoren, darunter aparterweise Frederica von Stade, deren „The Car Ride to Christmas“ von Lisa Delan besonders lebhaft gesungen wird. Unauffällig scheint mir der Beitrag von Morris und Bolcom, während die „Three Carols“ von Garner für Sopran und Bariton, Oboe, Schlagwerk und Streicher lebhafte Wechselgesänge sind, die u.a. in „Magnum Mysterium“ Christi Geburt aus der Sicht der Tiere schildern. Lester Lynch erweist sich hier sowie in Woolfs Szene für Bariton, Kinderchor, Soloinstrumente und Streicher, vor allem aber in Coriglianos „Christmas at Cloisters“ mit der auffälligen, das softe Klangbild der Aufnahme etwas sprengenden Begleitung durch eine Hammond Orgel als charaktervoller Gestalter. Gettys melodiöse „Four Christmas Carols“ sind – ebenso wie sein „Silent Night“-Arrangement für gemischten Chor – gefällige, dezent orchestrierte Gesänge, die nostalgische 19. Jahrhundert-Stimmungen mit modernen Akzenten versehen und von den Frauen des Volti Chorus mit fließender Leichtigkeit gesungen.

„Was wäre, wenn jeden Abend Weihnachten wäre?“, hatte sich schon Heinrich Böll 1952 in seiner satirischen Erzählung Nicht nur zur Weihnachtszeit gefragt. Daran und an die Verfilmung mit der schrägen Edith Heerdegen, die sich als Tante Mila an Lichtmess partout nicht von ihrem Weihnachtsbaum trennen möchte, musste ich denken, als nach den Festtagen December Celebration eintraf. Müssten wir dann jeden Abend New Carols by Seven American Composers hören? Angeregt durch Gordon Gettys Four Christmas Carols für Frauenchor und Kammerorchester haben sich seine Kollegen Mark Adamo (*1962) und dessen Partner John Corigliano (*1938), Jake Heggie (*1961), Joan Morris (*1943) und William Bolcom (*1938), David Garner (*1954) sowie Luna Pearl Woolf (*1973) daran gemacht, neue Weihnachtslieder zu kreieren, die im Dezember 2014 in Kalifornien mit dem Volti Chorus, der Sopranistin Lisa Delan und dem Bariton Lester Lynch unter Dawn Harms verbunden mit dem Hinweis eingespielt wurden (Pentatone PTC 5186537), „We hope that you enjoy this festive and joyous music throughout the season and for many years to come.“ Die neuen Dezember-Klänge hätten Tante Mila vermutlich nicht zufriedengestellt, sie werden auch nicht „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“, die in einer Bearbeitung von Getty die Aufnahme abrundet, ersetzen, dennoch sind es leicht hörbare und geschmeidig ins Ohr rieselnde Gesänge und Weisen zweier Generationen amerikanischer Gegenwartskomponisten. Die Aufnahme beginnt mit Adamos stimmungsvoll, spätromantisch angehauchtem „The Christmas Life“, wo der gemischte Chor am Ende eindringlich drängt „Bring the Christmas life into the house“. Bei „On the Road to Christmas“ von Heggie handelt es sich um sechs Lieder für Sopran und Streichorchester auf Texte verschiedener Autoren, darunter aparterweise Frederica von Stade, deren „The Car Ride to Christmas“ von Lisa Delan besonders lebhaft gesungen wird. Unauffällig scheint mir der Beitrag von Morris und Bolcom, während die „Three Carols“ von Garner für Sopran und Bariton, Oboe, Schlagwerk und Streicher lebhafte Wechselgesänge sind, die u.a. in „Magnum Mysterium“ Christi Geburt aus der Sicht der Tiere schildern. Lester Lynch erweist sich hier sowie in Woolfs Szene für Bariton, Kinderchor, Soloinstrumente und Streicher, vor allem aber in Coriglianos „Christmas at Cloisters“ mit der auffälligen, das softe Klangbild der Aufnahme etwas sprengenden Begleitung durch eine Hammond Orgel als charaktervoller Gestalter. Gettys melodiöse „Four Christmas Carols“ sind – ebenso wie sein „Silent Night“-Arrangement für gemischten Chor – gefällige, dezent orchestrierte Gesänge, die nostalgische 19. Jahrhundert-Stimmungen mit modernen Akzenten versehen und von den Frauen des Volti Chorus mit fließender Leichtigkeit gesungen.

Wer nun mehr Lust auf die handwerklich stabile und farbige Musik von Gordon Getty bekommen hat, dem wird – ebenfalls bei Pentatone (PTC 5186 480) – mit The Little Match Girl geholfen, hinter dem sich Andersens Mädchen mit den Schwefelhölzern verbirgt. Das „Mädchen“ ist eine von vier Szenen Gettys, die das Münchner Rundfunkorchester und der Chor des Bayerischen Rundfunks Ende 2013 und Anfang 2014 unter Asher Fisch und Ulf Schirmer aufgenommen haben. Wieder dabei: Lester Lynch (der unter Schirmer in 2011 in Bregenz den Gérard gesungen hatte). Dazu Nikolai Schukoff und Melody Moore. 2011 hatten sich alle Mitwirkenden bei der Shakespeare-Oper Plump Jack schon einmal in den Dienst von Getty gestellt.

Wie William Butler Yeats’ A Prayer for my Daughter ist das Mädchen mit Schwefelhölzern (in der engl. Übersetzung von H.B. Paull) – mit knapp 24 Minuten die umfangreichste der vier Kompositionen – eine wörtliche Vertonung des Textes für Chor und Orchester. Beide Male zeigt sich Gettys Gespür für Naturschilderungen (der Sturm zu Beginn von Yeats: „Once more the storm is howling“ peitscht ungemein) und dichte Bilder, vor allem in Andersens Märchen illustriert er die Winterkälte, die Flamme, den Stern („Then she saw a star fall, leaving behind it a bright streak of fire“) durch eine sprechende Instrumentation, die anzurühren vermag. Zu Poor Peter für Tenor, Chor und Orchester, einer Geschichte aus dem Mittelalter im Umfeld von Robin Hood und der Minnesänger, sowie zu Joan and the Bells für Sopran, Bariton, Chor und Orchester hat Getty die Texte selbst verfasst. Mit ausdrucksvollem Tenor singt Schukoff den Zyklus Poor Peter, Melody Moore und Lester Lynch erwecken die von Schirmer dirigierte Johanna von Orleans-Story zum Leben, bei deren „Dramatisierung“ sich Getty durch Shaw und Anouilh inspirieren ließ; die ersten drei Szenen werden von Fisch dirigiert. Rolf Fath

Startet eine Firma eine neue Gesamtaufnahme aller Brahms-Lieder ist dies immer noch ein besonderes Ereignis auf dem Musikmarkt. Zuletzt legte

Startet eine Firma eine neue Gesamtaufnahme aller Brahms-Lieder ist dies immer noch ein besonderes Ereignis auf dem Musikmarkt. Zuletzt legte

Damrau klingt auf dieser CD sehr jugendlich und bemüht sich um einen schlichten, naiven Tonfall. Gewöhnungsbedürftig sind die Arrangements des Dirigenten Richard Whilds, die eher den amerikanischen Geschmack treffen. Wenn die Solistin noch mit Vokalisen in den Chor einfallen muss, ist die Grenze des guten Geschmacks nicht mehr gewahrt. Natürlich gibt es in der Zusammenstellung „Selige Weihnacht“ auch bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“. Zudem sind gängige Titel in fünf Medleys („Weihnachtszeit“, „Adeste fideles“, „Warten aufs Christkind“,„Angels and Shepherds“ und „Heilig Abend“) integriert. Ersteres wird von Bläsern festlich eingeleitet und die Solistin nimmt diese Stimmung in „Tochter Zion“ und Silchers „Alle Jahre wieder“ auf. Das zweite umfasst französische und italienische Nummern, das dritte so bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ und „O Tannenbaum“. Eine Zusammenstellung weiterer internationaler Titel bringt das vierte Medley, während das letzte mit „Vom Himmel hoch“ und „Kommet, ihr Hirten“ nochmals feierliche Klänge bietet.

Damrau klingt auf dieser CD sehr jugendlich und bemüht sich um einen schlichten, naiven Tonfall. Gewöhnungsbedürftig sind die Arrangements des Dirigenten Richard Whilds, die eher den amerikanischen Geschmack treffen. Wenn die Solistin noch mit Vokalisen in den Chor einfallen muss, ist die Grenze des guten Geschmacks nicht mehr gewahrt. Natürlich gibt es in der Zusammenstellung „Selige Weihnacht“ auch bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“. Zudem sind gängige Titel in fünf Medleys („Weihnachtszeit“, „Adeste fideles“, „Warten aufs Christkind“,„Angels and Shepherds“ und „Heilig Abend“) integriert. Ersteres wird von Bläsern festlich eingeleitet und die Solistin nimmt diese Stimmung in „Tochter Zion“ und Silchers „Alle Jahre wieder“ auf. Das zweite umfasst französische und italienische Nummern, das dritte so bekannte Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ und „O Tannenbaum“. Eine Zusammenstellung weiterer internationaler Titel bringt das vierte Medley, während das letzte mit „Vom Himmel hoch“ und „Kommet, ihr Hirten“ nochmals feierliche Klänge bietet. Als

Als  Auch wenn in einer Musiksammlung reichlich Weihnachtsplatten vorhanden sind – das neue Album bei der

Auch wenn in einer Musiksammlung reichlich Weihnachtsplatten vorhanden sind – das neue Album bei der

Was soll man machen, wenn die deutsche Post es in der Weihnachtszeit in manchen Teilen der Großstadt nicht schafft, einen einfachen Brief innerhalb Deutschlands in 10 Tagen von einem Ort zum anderen zu transportieren? Wenn es sich um eine CD mit Weihnachtsliedern handelt, kann man sie wegwerfen, sie bis zum Weihnachtsfest 2021 aufheben oder besser noch, sie trotzdem mit Genuss und Vergnügen hören. Beides leitet sich daher, dass der Tenor und Komponist

Was soll man machen, wenn die deutsche Post es in der Weihnachtszeit in manchen Teilen der Großstadt nicht schafft, einen einfachen Brief innerhalb Deutschlands in 10 Tagen von einem Ort zum anderen zu transportieren? Wenn es sich um eine CD mit Weihnachtsliedern handelt, kann man sie wegwerfen, sie bis zum Weihnachtsfest 2021 aufheben oder besser noch, sie trotzdem mit Genuss und Vergnügen hören. Beides leitet sich daher, dass der Tenor und Komponist  Schön schlicht erklingen Süßer die Glocken nie, der Sänger kostet allerdings die höheren Töne aus und beendet den Track im Falsettone. Angenehm kernig und ohne Mätzchen, wunderbar markant im „Ehre sei Gott“ hören sich In dulci jubilo und Kommet ihr Hirten an, eine alte Schwäche macht sich in Tochter Zion mit einer Verengung des Tons im Passaggio bemerkbar. In Ihr Kinderlein, kommet lernt man auch eine unbekannte Strophe kennen, allerdings klingt das Orchester, anders als bei vielen anderen Stücken, hier allzu gefällig, in Alle Jahre wieder wird Summen als Gestaltungsmittel eingesetzt. Ein großes Plus der Stimme Jonas Kaufmanns ist ihre Unverkennbarkeit, die besonders in Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt zu bemerken ist, das Lachen, das in ihr liegen kann wie in Lasst uns froh und munter sein, und angenehm markig hebt sie sich ab von dem süßlichen Arrangement in Leise rieselt der Schnee. Abwechslung garantiert die Anordnung der Lieder, wenn auf das humorsprühend gesungene Morgen Kinder ein Es ist ein Ros entsprungen von schöner Feierlichkeit folgt. In Macht hoch die Tür kann der Bachchor unter

Schön schlicht erklingen Süßer die Glocken nie, der Sänger kostet allerdings die höheren Töne aus und beendet den Track im Falsettone. Angenehm kernig und ohne Mätzchen, wunderbar markant im „Ehre sei Gott“ hören sich In dulci jubilo und Kommet ihr Hirten an, eine alte Schwäche macht sich in Tochter Zion mit einer Verengung des Tons im Passaggio bemerkbar. In Ihr Kinderlein, kommet lernt man auch eine unbekannte Strophe kennen, allerdings klingt das Orchester, anders als bei vielen anderen Stücken, hier allzu gefällig, in Alle Jahre wieder wird Summen als Gestaltungsmittel eingesetzt. Ein großes Plus der Stimme Jonas Kaufmanns ist ihre Unverkennbarkeit, die besonders in Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt zu bemerken ist, das Lachen, das in ihr liegen kann wie in Lasst uns froh und munter sein, und angenehm markig hebt sie sich ab von dem süßlichen Arrangement in Leise rieselt der Schnee. Abwechslung garantiert die Anordnung der Lieder, wenn auf das humorsprühend gesungene Morgen Kinder ein Es ist ein Ros entsprungen von schöner Feierlichkeit folgt. In Macht hoch die Tür kann der Bachchor unter  Kein anderer Chor dürfte das

Kein anderer Chor dürfte das

Inzwischen zeitlich schon etwas knapp, aber immer noch machbar ist der Erwerb eines Geschenks, das mit Sicherheit Weihnachtsfreude bei allen der Musik Zugetanenen hervorrufen kann: Ein sehr ansprechendes Konzert auf DVD , das 1990 in der Luzerner Jesuiten-Kirche mit dem kurz zuvor nach seiner schweren Krankheit wieder auf die Bühne zurückgekehrten

Inzwischen zeitlich schon etwas knapp, aber immer noch machbar ist der Erwerb eines Geschenks, das mit Sicherheit Weihnachtsfreude bei allen der Musik Zugetanenen hervorrufen kann: Ein sehr ansprechendes Konzert auf DVD , das 1990 in der Luzerner Jesuiten-Kirche mit dem kurz zuvor nach seiner schweren Krankheit wieder auf die Bühne zurückgekehrten „Was wäre, wenn jeden Abend Weihnachten wäre?“, hatte sich schon Heinrich Böll 1952 in seiner satirischen Erzählung Nicht nur zur Weihnachtszeit gefragt. Daran und an die Verfilmung mit der schrägen Edith Heerdegen, die sich als Tante Mila an Lichtmess partout nicht von ihrem Weihnachtsbaum trennen möchte, musste ich denken, als nach den Festtagen

„Was wäre, wenn jeden Abend Weihnachten wäre?“, hatte sich schon Heinrich Böll 1952 in seiner satirischen Erzählung Nicht nur zur Weihnachtszeit gefragt. Daran und an die Verfilmung mit der schrägen Edith Heerdegen, die sich als Tante Mila an Lichtmess partout nicht von ihrem Weihnachtsbaum trennen möchte, musste ich denken, als nach den Festtagen

Es empfiehlt sich, die originale Schutzfolie nicht vorschnell zu entfernen, damit der runde Aufkleber nicht verloren geht. Sein Text:

Es empfiehlt sich, die originale Schutzfolie nicht vorschnell zu entfernen, damit der runde Aufkleber nicht verloren geht. Sein Text:

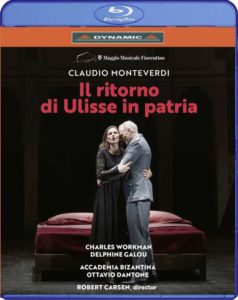

Das war nicht immer so, denn der Weg zu Monteverdi ist für den Berichterstatter mit Reminiszenzen an jene Jahre verbunden, als Monteverdi nur ein Name für erbitterte Fans war, selten und oft verfremdet aufgeführt und auf Dokumenten damals nur selten zu finden. Eben auf diese möchte ich einen Blick werfen, auch um zu beschreiben wie weit wir in unserer Wertschätzung gekommen sind und was wir zwar gewonnen, aber auch verloren haben.

Das war nicht immer so, denn der Weg zu Monteverdi ist für den Berichterstatter mit Reminiszenzen an jene Jahre verbunden, als Monteverdi nur ein Name für erbitterte Fans war, selten und oft verfremdet aufgeführt und auf Dokumenten damals nur selten zu finden. Eben auf diese möchte ich einen Blick werfen, auch um zu beschreiben wie weit wir in unserer Wertschätzung gekommen sind und was wir zwar gewonnen, aber auch verloren haben. (also die heiteren Einschübe am Hofe Penelopes und vor allem auch den Prolog mit der Umana fragilità) fortgelassen. Diese meine erste Begegnung mit dieser Oper Monteverdis war einfach überwältigend und bleibt mir bis heute. Die

(also die heiteren Einschübe am Hofe Penelopes und vor allem auch den Prolog mit der Umana fragilità) fortgelassen. Diese meine erste Begegnung mit dieser Oper Monteverdis war einfach überwältigend und bleibt mir bis heute. Die  Natürlich wurde damals auf modernen, in Teilen diskret historisch-angelehnten Instrumenten gespielt, wie schon der erste

Natürlich wurde damals auf modernen, in Teilen diskret historisch-angelehnten Instrumenten gespielt, wie schon der erste  Es gab auch einen Orfeo in der

Es gab auch einen Orfeo in der  Eine absolute Rarität ist die Poppea aus

Eine absolute Rarität ist die Poppea aus  Es gibt weitere Stränge der Nachkriegsbemühungen um Claudio Monteverdi. Bevor wir von Nikolaus Harnoncourt hörten, der zu dieser Zeit noch als Geiger im Orchester anderer spielte, war es

Es gibt weitere Stränge der Nachkriegsbemühungen um Claudio Monteverdi. Bevor wir von Nikolaus Harnoncourt hörten, der zu dieser Zeit noch als Geiger im Orchester anderer spielte, war es  Der Dirigent

Der Dirigent Natürlich gab und gibt es bis heute viele, viele, die sich mit Monteverdi beschäftigten. Und auch ihnen will man Respekt, wenn nicht immer große Zuneigung zollen, sie finden nachstehend Gerechtigkeit in den Rezensionen meiner Kollegen, die Counter, Zink und „Katzendärme“ mögen.

Natürlich gab und gibt es bis heute viele, viele, die sich mit Monteverdi beschäftigten. Und auch ihnen will man Respekt, wenn nicht immer große Zuneigung zollen, sie finden nachstehend Gerechtigkeit in den Rezensionen meiner Kollegen, die Counter, Zink und „Katzendärme“ mögen.

Es ist ja bezeichnend, dass die

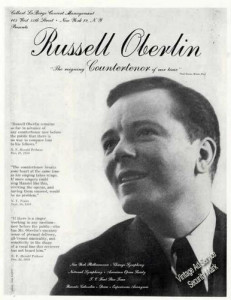

Es ist ja bezeichnend, dass die  Und einem ganz besonderen haute contre aus Amerika muss man unbedingt ein Denkmal errichten, das wie ein Monolith in karger Landschaft nicht nur der ameriklanischen Nachkriegszeit steht:

Und einem ganz besonderen haute contre aus Amerika muss man unbedingt ein Denkmal errichten, das wie ein Monolith in karger Landschaft nicht nur der ameriklanischen Nachkriegszeit steht:  Die Götter spielen in diesem Werk schon keine bedeutende Rolle mehr, äußern sich nur zu Beginn und Schluss der Oper, und so ist Fortuna zugleich auch Pallade und Damigella und alle drei Damen bekommen mit der Stimme von

Die Götter spielen in diesem Werk schon keine bedeutende Rolle mehr, äußern sich nur zu Beginn und Schluss der Oper, und so ist Fortuna zugleich auch Pallade und Damigella und alle drei Damen bekommen mit der Stimme von  Das Ensemble hat sich voll und ganz auf diesen Stil eingestellt, wie es sogleich die lebhafte Artikulation im Prologo zeigt. Hier erweist sich Die menschliche Zerbrechlichkeit (L’Humana fragilità) als der Vergänglichkeit (Tempo), dem Schicksal (Fortuna) und der Liebe (Amore) unterworfen. Der exzellente Altus

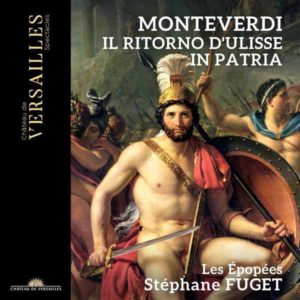

Das Ensemble hat sich voll und ganz auf diesen Stil eingestellt, wie es sogleich die lebhafte Artikulation im Prologo zeigt. Hier erweist sich Die menschliche Zerbrechlichkeit (L’Humana fragilità) als der Vergänglichkeit (Tempo), dem Schicksal (Fortuna) und der Liebe (Amore) unterworfen. Der exzellente Altus  Monteverdi-Zyklus bei OPUS ARTE:

Monteverdi-Zyklus bei OPUS ARTE: 2017

2017 Aus dem bezaubernden

Aus dem bezaubernden