.

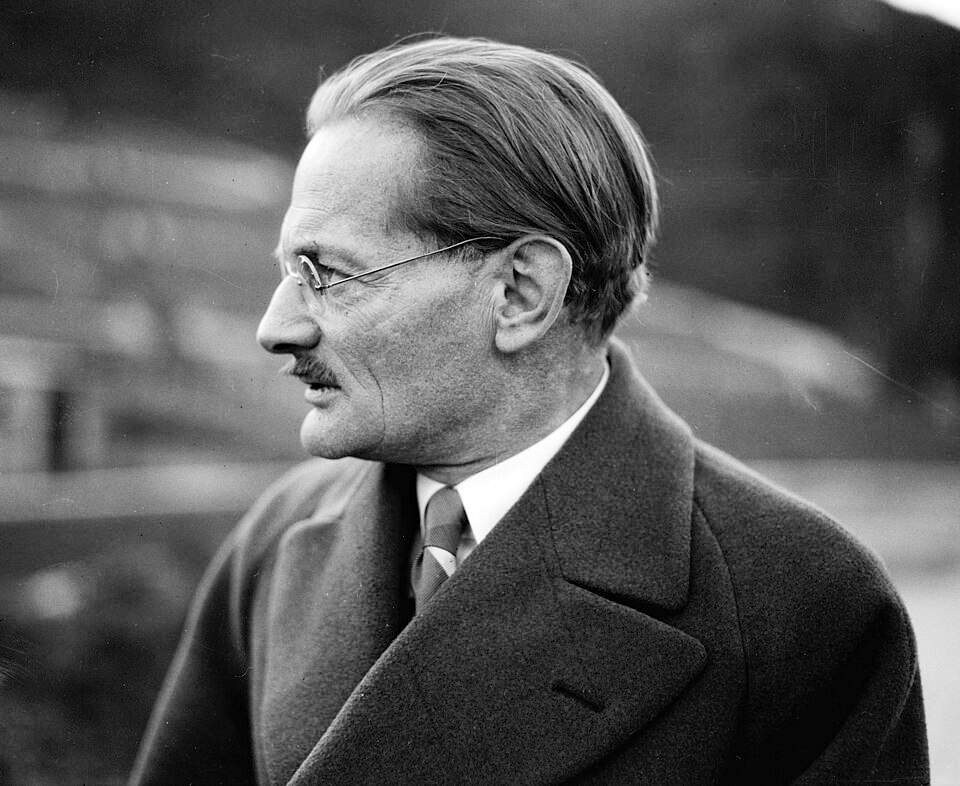

Wagner zwischen Delius, Offenbach, Berlioz und Debussy. Im gängigen Konzertbetrieb nur schwer vorstellbar. Bei Thomas Beecham schon. Er ist ein Meister der unkonventionellen Vielseitigkeit gewesen. Sie war sein Markenzeichen. Grenzen zwischen den Stilen hat er oft nonchalant ignoriert. Nachdem Warner Classic eine Sammlung seiner Stereoaufnahmen auf den Markt gebracht hatte (502173408914), folgten nun in noch viel größerem Umfang die Monoproduktionen. Diese Disproportion bildet seine Lebensdaten ab. Er wurde am 29. April 1879 in St Helens geboren und starb am 8. März 1961 in London. In der Hauptsache konzentrierte sich sein Wirken also auf die Zeit vor dem Siegenzug der Stereophonie, der einen gewaltigen Schub für die Musikindustrie mit sich brachte.

.

Im Booklet wird es so zusammengefasst: „Beechams Aufnahmekarriere, die sich über die Jahre 1910 bis 1959 erstreckte, spiegelt die Entwicklung der Analog-Ära wider: von akustischen zu elektrischen Verfahren, vom monophonen zu stereophonen Klang (einschließlich eines wegweisenden Experiments von 1934, der ersten Orchester-Stereoaufnahme, die jemals in Europa gemacht wurde) und der Einführung des Magnetbandes.“ Dabei handelt es sich um Mozarts Jupiter-Sinfonie, die in der Stereo-Box auf CD 7 als Bonus zu finden ist. Wer sich also genauer mit ihm beschäftigen will, darf keine Scheu vor historischen Aufnahmeverfahren haben.

Im Booklet wird es so zusammengefasst: „Beechams Aufnahmekarriere, die sich über die Jahre 1910 bis 1959 erstreckte, spiegelt die Entwicklung der Analog-Ära wider: von akustischen zu elektrischen Verfahren, vom monophonen zu stereophonen Klang (einschließlich eines wegweisenden Experiments von 1934, der ersten Orchester-Stereoaufnahme, die jemals in Europa gemacht wurde) und der Einführung des Magnetbandes.“ Dabei handelt es sich um Mozarts Jupiter-Sinfonie, die in der Stereo-Box auf CD 7 als Bonus zu finden ist. Wer sich also genauer mit ihm beschäftigen will, darf keine Scheu vor historischen Aufnahmeverfahren haben.

.

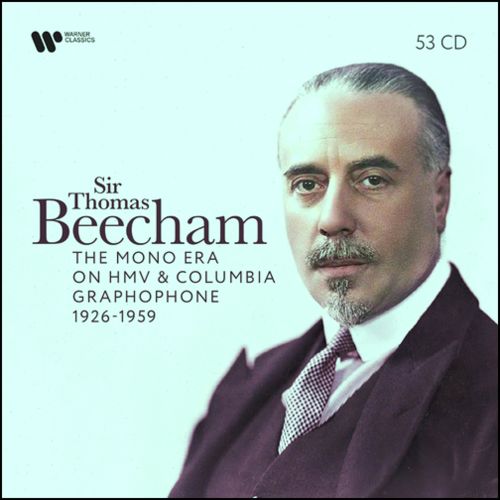

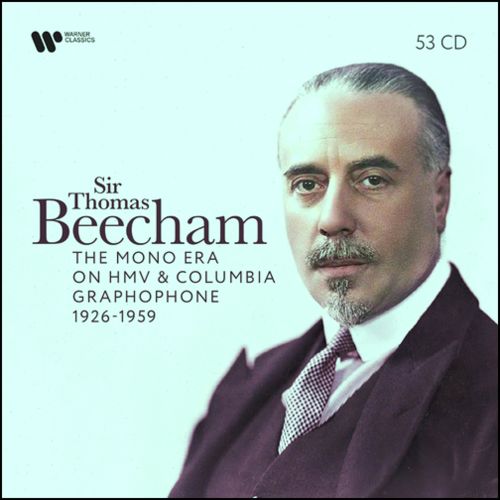

Die neue Edition umfasst dreiundfünfzig CDs, die in einer eleganten Box in sanften Farbtönen untergebracht sind mit einem Coverfoto, das an ein Gemälde vom charismatischen Dirigenten erinnert (5021732629951). Sie macht etwas her und gereicht den Regalen der Sammler auch zur optischen Ehre. Das Auge darf also mithören. Konservativ wie die äußere Gewandung der Ausgabe erweist sich die praktische Handhabung. Wie in einem Karteikasten ist es am Ende immer ein bisschen Glücksache, welches Werk man beim Durchblättern erwischt, weil die Rücken der Hüllen nicht beschriftet sind. Das muss aber kein Nachteil sein bei der Erkundung dieser reichhaltigen Neuanschaffung. Überraschende Funde gehören irgendwie dazu. Die Edition ist die leibhaftige Verneinung des weit verbreiteten Streamings. Mal eben etwas vom Handy hören, ist nicht.

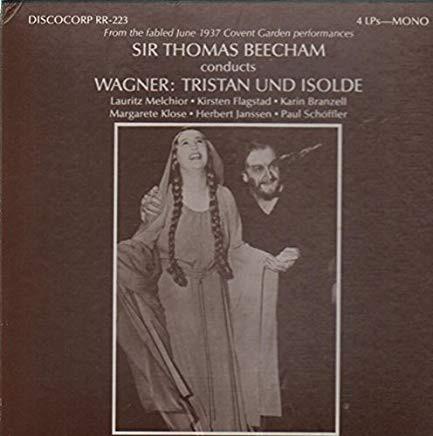

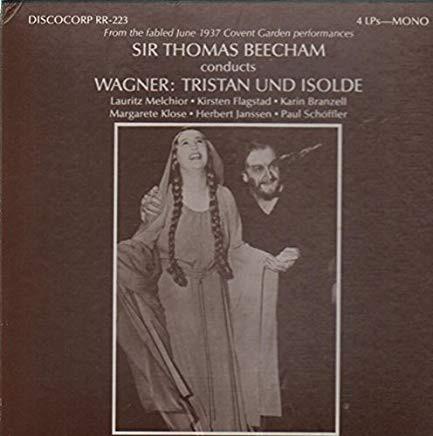

Für Beecham war Richard Wagner von zentraler Bedeutung. In der Neuerscheinung wird das zwar nicht überragend deutlich. Doch die Übernahme eines Mitschnitts von Tristan und Isolde mit drei CDs von 1937 aus Covent Garden, die den Bestand wie ein Monolith überragt, muss als Indiz genügen. Wie in einer kritischen Ausgabe eines literarischen Werkes gibt es im Vergleich mit der ersten offiziellen CD-Pressung, die 1991 bei der EMI in der Références-Serie erschien, dezent angebrachte Korrekturen. Erstmals gab es diesen Tristan 1983 auf Schallplatten bei Discocorp, was nun auch vermerkt wird. Man muss aber genau hinsehen – und hinhören. Seinerzeit wurde zwar in Kleingedruckten auch schon darauf hingewiesen, dass sich der Mitschnitt aus zwei verschiedenen Aufführungen, nämlich vom 18. Juni und ergänzend vom 22. Juni desselben Jahres zusammensetzt. Eine Tatsache, der auch die meisten Firmen Rechnung trugen, die das Dokument auf dem so genannten grauen Markt hin und her reichten meist mit dem Zusatz, dass sich auch die Besetzungen unterschieden, was sich auf dem EMI-Cover aber nicht abbildete. Dort schien es nur eine durchgehende Besetzung gegeben zu haben. Bei Warner ist nur schwarz auf weiß zu lesen, dass der ersten Aufzug bis auf den Schluss sowie der komplette zweite Akt vom 18. Juni stammten, der Rest wurde vier Tage später mitgeschnitten. Nun ist auch offiziell bestätigt, dass sich die Besetzung in zwei Rollen unterscheidet. Magarete Klose als Brangäne wurde am 22. Juli durch Karin Branzell ersetzt und Herbert Janssen als Kurwenal durch Paul Schöffler. Die Aufteilung der Partie ist aber so erfolgt, dass die Klose die Höhepunkte ihre Partie behält, was für ihre noch immer zahlreichen Verehrer ein großer Gewinn ist. Nie war sie besser. Kirsten Flagstad und Lauritz Melchior – auf dem Gipfel ihres Könnens – singen durchgehend das Titelpaar mit unerschütterlichen Kraftreserven und einer Leuchtkraft, die ihresgleichen sucht. Sie sind Teil der Spannung, die der Dirigent am Pult zu erzeugen vermag und hüten sich, eigene Wege zu gehen. Der Klang lässt für die Zeit kaum Wüsche offen. Sven Nilsson singt durchgängig den König Marke. Tristan ist neben der vielfach veröffentlichten und noch heute sehr geschätzten Bohéme von 1956 mit Victoria de los Ángeles und Jussi Björling, dem frühen Gounodschen Faust mit Heddle Nash in der Titelrolle von 1929/1930, dem lyrischen Drama La Village Romeo and Juliet nach Keller von Delius sowie Mozarts Zauberflöte eine von fünf kompletten musikdramatischen Werken der neuen Edition.

Für Beecham war Richard Wagner von zentraler Bedeutung. In der Neuerscheinung wird das zwar nicht überragend deutlich. Doch die Übernahme eines Mitschnitts von Tristan und Isolde mit drei CDs von 1937 aus Covent Garden, die den Bestand wie ein Monolith überragt, muss als Indiz genügen. Wie in einer kritischen Ausgabe eines literarischen Werkes gibt es im Vergleich mit der ersten offiziellen CD-Pressung, die 1991 bei der EMI in der Références-Serie erschien, dezent angebrachte Korrekturen. Erstmals gab es diesen Tristan 1983 auf Schallplatten bei Discocorp, was nun auch vermerkt wird. Man muss aber genau hinsehen – und hinhören. Seinerzeit wurde zwar in Kleingedruckten auch schon darauf hingewiesen, dass sich der Mitschnitt aus zwei verschiedenen Aufführungen, nämlich vom 18. Juni und ergänzend vom 22. Juni desselben Jahres zusammensetzt. Eine Tatsache, der auch die meisten Firmen Rechnung trugen, die das Dokument auf dem so genannten grauen Markt hin und her reichten meist mit dem Zusatz, dass sich auch die Besetzungen unterschieden, was sich auf dem EMI-Cover aber nicht abbildete. Dort schien es nur eine durchgehende Besetzung gegeben zu haben. Bei Warner ist nur schwarz auf weiß zu lesen, dass der ersten Aufzug bis auf den Schluss sowie der komplette zweite Akt vom 18. Juni stammten, der Rest wurde vier Tage später mitgeschnitten. Nun ist auch offiziell bestätigt, dass sich die Besetzung in zwei Rollen unterscheidet. Magarete Klose als Brangäne wurde am 22. Juli durch Karin Branzell ersetzt und Herbert Janssen als Kurwenal durch Paul Schöffler. Die Aufteilung der Partie ist aber so erfolgt, dass die Klose die Höhepunkte ihre Partie behält, was für ihre noch immer zahlreichen Verehrer ein großer Gewinn ist. Nie war sie besser. Kirsten Flagstad und Lauritz Melchior – auf dem Gipfel ihres Könnens – singen durchgehend das Titelpaar mit unerschütterlichen Kraftreserven und einer Leuchtkraft, die ihresgleichen sucht. Sie sind Teil der Spannung, die der Dirigent am Pult zu erzeugen vermag und hüten sich, eigene Wege zu gehen. Der Klang lässt für die Zeit kaum Wüsche offen. Sven Nilsson singt durchgängig den König Marke. Tristan ist neben der vielfach veröffentlichten und noch heute sehr geschätzten Bohéme von 1956 mit Victoria de los Ángeles und Jussi Björling, dem frühen Gounodschen Faust mit Heddle Nash in der Titelrolle von 1929/1930, dem lyrischen Drama La Village Romeo and Juliet nach Keller von Delius sowie Mozarts Zauberflöte eine von fünf kompletten musikdramatischen Werken der neuen Edition.

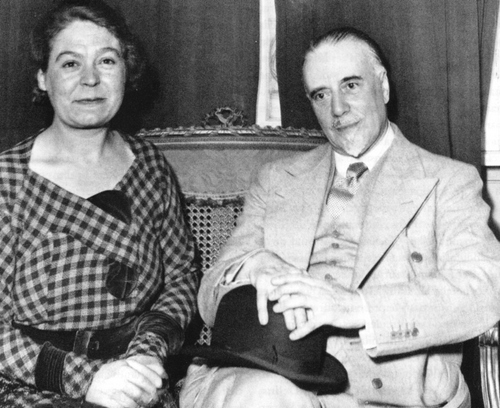

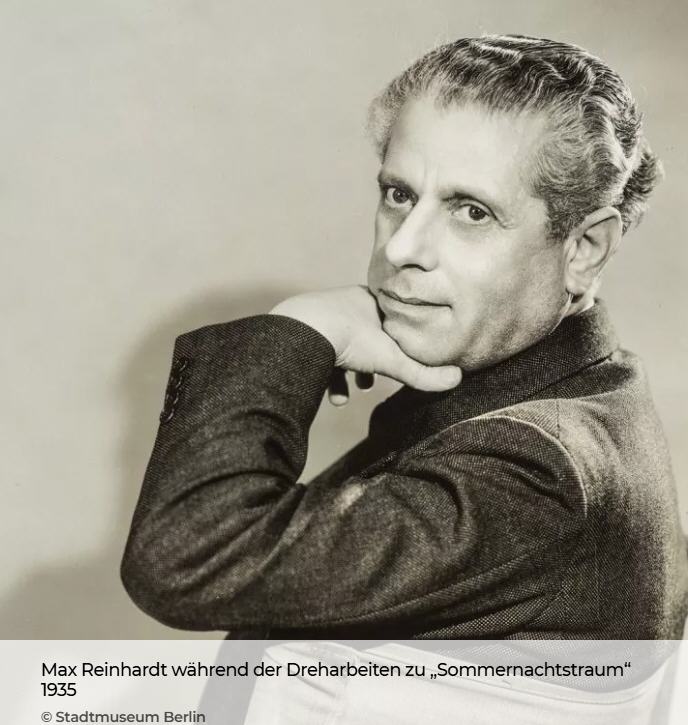

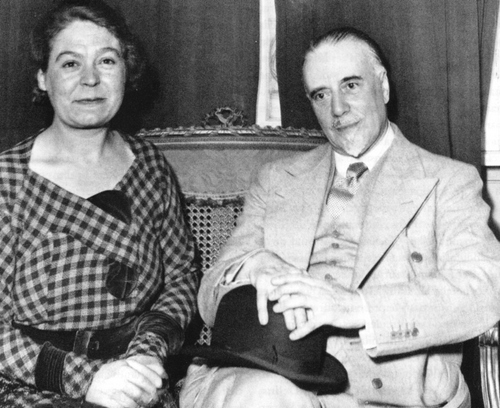

Eva Turner mit Thomas Beecham 1935 in Covent Garden. Sie ist mit italienischen Arien in der Edition vertreten / EMI Group Archive Trust (Booklet)

Immer wieder stößt man auf bemerkenswerte einzelne Nummern. Von Wagner sind das diverse Ouvertüren und Vorspiele, zudem eine ergreifende Szene aus den Meistersingern in Govent Garden von Mitte der dreißiger Jahre mit deutschsprachiger Besetzung. Torsten Ralf singt das Preislied des Stolzing, in das Eva (Tiana Lemnitz), Sachs (Rudolf Bockelmann) und Pogner (Ludwig Weber) einstimmen. Im berühmten Abbey Road Studio No. 1 nahm Weber noch drei Auftritte des Hagen aus Götterdämmerung für die Platte auf, darunter seine „Wacht“. Eine unverhoffte Begegnung gibt es mit Eva Turner, die mit ihrem flutenden Sopran auf einer CD (5) vier Opernszenen beisteuert, bei denen sie von Beecham begleitet wird: „Suicidio“ aus La Gioconda von Ponchielli, „Vissi d’arte“ aus Puccinis Tosca, Santuzzas „Voi lo sapete“ aus Cavalleria rusticana und von Verdi Aidas „Ritorno vincitor“ sowie Leonoras „D’amor sull’ali rosee“ aus Trovatore. Damit hat sich die Opernausbeute noch nicht erschöpft. Margherita Grandi ging 1948 ebenfalls ins Studio, um als Lady zwei Höhepunkte aus Verdis Macbeth aufzunehmen: „La luce langue“ und in aller Ausführlichkeit die gespenstische Wahnsinnsszene mit Dama und Medico. Dabei ist einer der unnachahmlichen Stärken von Beecham nachzuspüren – nämlich der Fähigkeit, die unheimliche Dramatik des Werkes in verdichteter Form einzufangen. Allerlei Ouvertüren, darunter zu Webers Freischütz und Oberon sowie zu Nicolais Lustige Weiber von Windsor runden das reichhaltige Opernangebot ab.

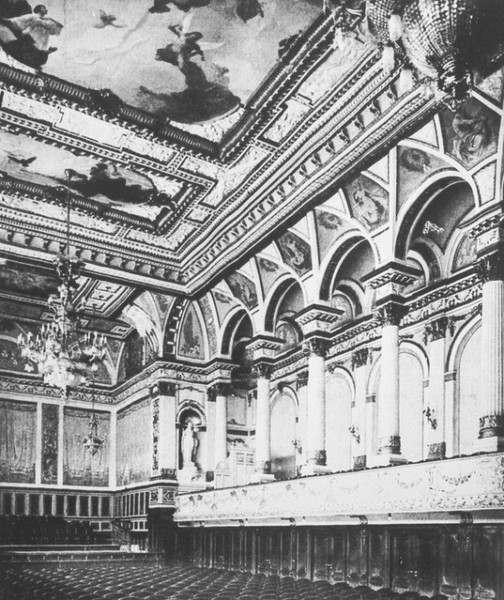

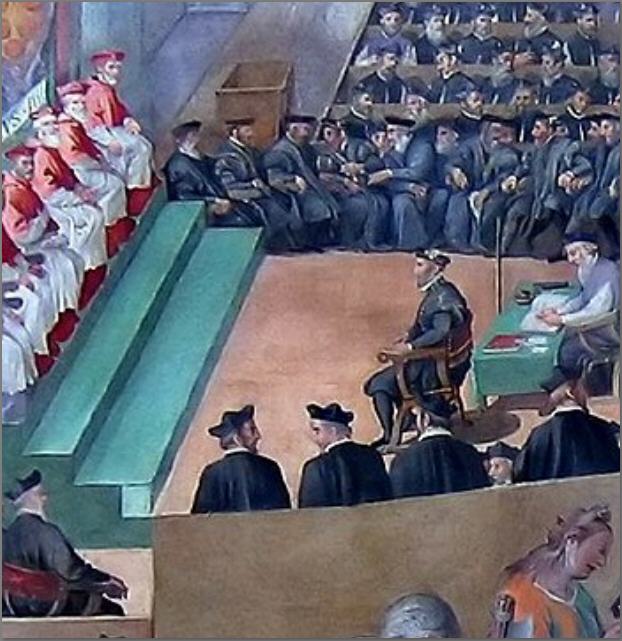

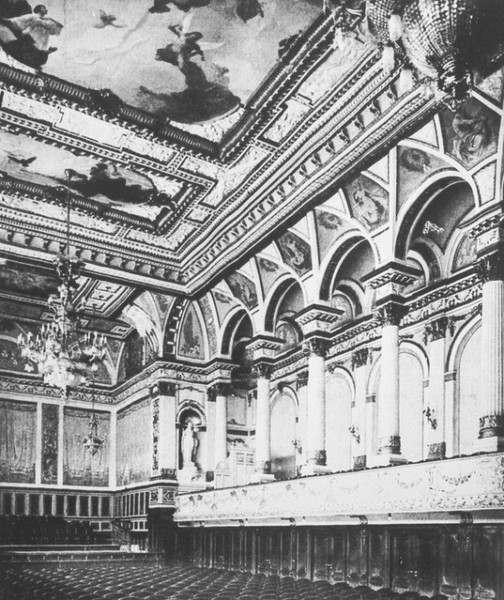

Die „Zauberflöte“ wurde im Beethovensaal aufgennommen, der auf dem Gelände der Alten Philharmonie in Berlin stand. Er überstand den Krieg, wurde aber 1952 abgerissen. / Wikipedia

Unter der Überschrift „Technischer Hinweis“ wird im Booklet auf die Komplexität der Diskografie des Dirigenten verwiesen: „Zwischen 1944 und 1948 nahm EMI in England eine Reihe von Beecham-Alben im Auftrag von RCA Victor auf, basierend auf einer gegenseitigen Vertriebsvereinbarung, die den Austausch von Veröffentlichungen ermöglichte: RCA- Alben wurden in Europa über EMI/Columbia Graphophone vertrieben und umgekehrt. Obwohl diese Alben unter dem HMV-Label erschienen, gehörten sie nicht EMI und unterliegen daher nicht der Kontrolle von Warner Classics, weshalb sie von dieser Edition ausgeschlossen sind. Des Weiteren nahm EMI von 1949 bis 1952 eine Reihe von Beecham-Alben in England im Auftrag des amerikanischen Columbia-Labels auf, das eine Vereinbarung mit EMI über den doppelten Vertrieb in Europa und den Vereinigten Staaten hatte. In diesem Zeitraum gab es auch einige amerikanische Columbia-Aufnahmen mit amerikanischen Orchestern, die von American Columbia, das damals der Columbia Broadcasting System (CBS) gehörte, aufgenommen wurden. Obwohl die englischen Aufnahmen unter dem englischen Columbia-Label erschienen, gehörten keine dieser American Columbia-Aufnahmen EMI — sie gehörten CBS. Da auch sie nicht der Kontrolle von Warner Classics unterliegen, sind sie ebenfalls von dieser Edition ausgeschlossen. Darüber hinaus wurde Beechams Vertrag mit American Columbia, der ursprünglich in einer Vereinbarung mit EMI geschlossen wurde, 1952, kurz bevor American Columbia und EMI ihre Vereinbarung beendeten, um drei weitere Jahre verlängert. Aus diesem Grund wurden seine Aufnahmen in England zwischen 1952 und 1955 nicht von EMI, sondern von Philips im Auftrag von American Columbia im Rahmen einer neuen Vereinbarung gemacht, bei der Philips der europäische Vertriebspartner für American Columbia-Aufnahmen wurde.“

Während die 1947 in London von der BBC mitgeschnittene nur leicht gekürzte erste Troyens-Aufnahme offenbar aus den geschilderten Urheberrechtsgründen in der Edition nicht berücksichtigt werden konnte und auch nicht erwähnt wird, hat die ebenso berühmte Zauberflöte unter den Mono-Produktionen ihren verdienten Platz. Die Umstände ihres Entstehend sind dramatisch gewesen. Unter Leitung des britischen Produzenten Walter Legge wurde die Oper im November 1937 und im März 1938 November erstmals unter Studiobedingungen für die Schallplatte aufgenommen – allerdings ohne Dialoge. Diese Praxis war seinerzeit nicht unüblich. Noch 1952 griff Karajan bei seiner Wiener EMI-Einspielung, 1955 Karl Böhm bei der Decca darauf zurück. Ursprünglich hatte Richard Tauber und nicht der robustere Helge Rosvaenge den Tamino singen sollen, war aber wegen seiner jüdischen Herkunft 1937 im nationalistischen Deutschland nicht mehr durchzusetzen. Das galt auch für Alexander Kipnis, der ein idealer Sarastro gewesen wäre und den stimmlich etwas kleinformatigeren Wilhelm Strienz weit hinter sich gelassen hätte. Herbert Janssen mit dem noblen Bariton, der für den Sprecher vorgesehen gewesen ist, war inzwischen ins Ausland geflüchtet und setze seine erfolgreiche Karriere vor allen in Amerika fort. Statt seiner sang nun Walter Grossmann. Gesetzt waren für die weiblichen Hauptrollen Erna Berger als Königin der Nacht und Tiana Lemnitz als Pamina. Die Aufgaben des Chores übernahm Favres Solisten Vereinigung, ein gut geschultes Berliner Ensembles aus Studenten und jungen Berufsmusikern, darunter die 22jährige Elisabeth Schwarzkopf, die damit ihre allerstere Plattenaufnahme ablieferte. Ihr Name wird nicht auf dem Titel, sondern nur in der Literatur genannt. Doch wer die Stimme der jungen Schwarzkopf kennt und genau hinhört, findet sie heraus. Das Leuchten des Ensembles beruht auf ihrer leichten und charakteristischen Höhe. Es sollte nicht ihre letzte professionelle Mitwirkung in einem Chor bleiben. Bei der Einspielung des Brahms-Requiem 1947 in Wien genügten dem Dirigenten Herbert von Karajan die Chorsoprane nicht. Die Schwarzkopf gab ihnen Halt und Stütze. Auch hier schwebt ihr unverwechselbarer Ton über den Stimmen der Kolleginnen. Doch zurück zur Zauberflöte, die sich für ihre Zeit in einem erstaunlich guten Klang präsentiert. Alle Stimmen sind außerordentlich präsent und bestens zu verstehen. Die Aufnahmesitzungen mit den Berliner Philharmoniker fanden im Beethovensaal der alten Philharmonie an der Bernburger Straße statt. Dieser Saal ist nicht zu verwechseln mit dem großen orgelbestückten Konzertsaal. Er befand sich aber in dessen unmittelbarer Nähe. Bei dem schweren Bombenangriff am 30. Januar 1944 blieb er weitgehend unversehrt und konnte deshalb auch noch nach Kriegende für Konzerte genutzt werden bis er 1952 bei der Räumung des großen Geländes gesprengt wurde.

Die Aufnahmesitzungen zogen sich auch wegen des peniblen Dirigenten, der nicht schnell zufrieden war, hin. So dass Beecham im Jahr darauf nochmals anreiste, um Korrekturen vorzunehmen. Hitlerdeutschland stand auf den Höhepunkt seiner Macht, Hakenkreuzfahren dominiert das Berliner Stadtbild. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges stand unmittelbar bevor. Vor diesem bedrohlichen historischen Hintergrund grenzt das Zustandekommen dieser Produktion an Wunder. Sie ist wie ein Sieg der Musik über die Barbarei. Mit Beechams Zauberflöte verbindet sich eines der spannendsten Kapitel der Schallplattengeschichte. In der gut sortierten Edition bildet sich das nicht mehr ab. Im Vergleich mit der Aufgabe von Nimbus, die auch auf das Original zurückgreift, fehlen die besonderen historischen Bezüge, was schade ist. Deshalb ist Sammlern nur zu empfehlen, die 1991 erschienene Edition mit ihrer ausführlichen Dokumentation zu behalten. Sie wird durch die Neuerscheinung von Warner nicht überflüssig.

Die Aufnahmesitzungen zogen sich auch wegen des peniblen Dirigenten, der nicht schnell zufrieden war, hin. So dass Beecham im Jahr darauf nochmals anreiste, um Korrekturen vorzunehmen. Hitlerdeutschland stand auf den Höhepunkt seiner Macht, Hakenkreuzfahren dominiert das Berliner Stadtbild. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges stand unmittelbar bevor. Vor diesem bedrohlichen historischen Hintergrund grenzt das Zustandekommen dieser Produktion an Wunder. Sie ist wie ein Sieg der Musik über die Barbarei. Mit Beechams Zauberflöte verbindet sich eines der spannendsten Kapitel der Schallplattengeschichte. In der gut sortierten Edition bildet sich das nicht mehr ab. Im Vergleich mit der Aufgabe von Nimbus, die auch auf das Original zurückgreift, fehlen die besonderen historischen Bezüge, was schade ist. Deshalb ist Sammlern nur zu empfehlen, die 1991 erschienene Edition mit ihrer ausführlichen Dokumentation zu behalten. Sie wird durch die Neuerscheinung von Warner nicht überflüssig.

.

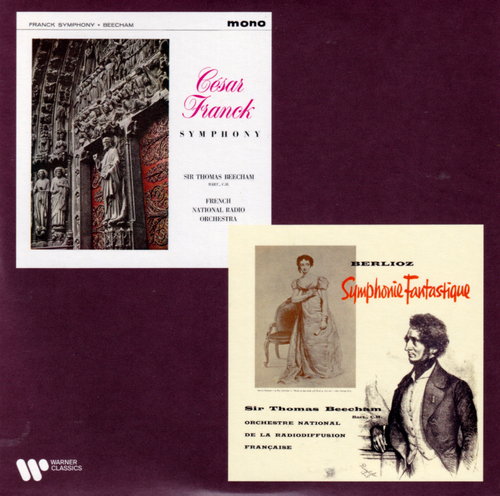

Joseph Haydn und Mozart stellen neben einem großen Querschnitt durch das Werk des von Beecham hoch geschätzten Frederik Delius die größten Posten sinfonischer Musik in der neuen Edition, in der sich auch Beethoven, Sibelius, Brahms, Händel, Mendelssohn Bartholdy, Schubert, Tchaikovsky, Richard Strauss, Dvorak und Grieg vertreten finden. „Eine weitere Besonderheit in Beechams Diskografie besteht darin, dass einige Studiositzungen spezifischer Werke, die in Mono aufgenommen wurden, nur wenige Monate oder Jahre später als völlig andere Aufführungen in Stereo wiederholt wurden, um die neue Stereophonie-Technologie zu nutzen“, heißt es im Booklet. „In einigen Fällen behielt EMI dasselbe Cover-Artwork bei, obwohl es sich um separate Aufnahmen handelte.“ Diese Mono-Aufnahmen wurden „selbstverständlich“ in diese Sammlung aufgenommen, wobei die späteren Stereo-Aufnahmen im zuvor veröffentlichten Beecham Stereo-Boxset zu finden sind. (Foto oben Ausschnitt dem Booklet der Stereo-Edition / EMI Group Archive Trust). Rüdiger Winter

.

.

Thomas Beecham – The Mono Era on HMV & Columbia Graphophone 1926-1959: Mit Werken von: Emmanuel Chabrier (1841-1894) , Granville Bantock (1868-1946) , Edward German (1862-1936) , Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) , Ludwig van Beethoven (1770-1827) , Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) , Alexander Borodin (1833-1887) , Nikolai Rimsky-Korssakoff (1844-1908) , Frederick Delius (1862-1934) , Kurt Atterberg (1887-1974) , Georg Friedrich Händel (1685-1759) , Edvard Grieg (1843-1907) und weitere

Mitwirkende: Dora Labette, Muriel Brunskill, Hubert Eisdell, Joseph Szigeti, Kirsten Flagstad, Lauritz Melchior, Birgit Nilsson, Louis (Lajos) Kentner, Jean Pougnet, Elsie Suddaby, Jascha Heifetz, Humby Beecham und weitere; 53 CDs

- 1.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte-Ouvertüre KV 620; Symphonie Nr. 34; Minuetto Nr. 2 aus Divertimento KV 131 / Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 2

- 2.CD Kurt Atterberg: Symphonie Nr. 6 / Felix Mendelssohn: Scherzo aus Ein Sommernachtstraum op. 61 / Alexander Borodin: Tanz & Marsch der Russen aus Fürst Igor / Nikolai Rimsky-Korssakoff: Marsch aus Antal op. 9; Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden; 2 Pieces for small Orchestra; Brigg Fair

- 3./4.CD Georg Friedrich Händel: Der Messias

- 5.CD Lieder & Arien von Edvard Grieg, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi, Frederick Delius / Giacomo Puccini: La Boheme (Auszüge)

- 6./7.CD Charles Gounod: Faust

- 8.CD Georg Friedrich Händel: Larghetto aus Concerto grosso op. 6 Nr. 3; Ankunft der Königin von Saba aus Solomon; Chöre aus Die Israeliten in Ägypten / Georg Friedrich Händel: Ballettsuite „Origin of Design“; Ballettsuite „The Begging Gods“ (Auszüge)

- 9.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Violinkonzert Nr. 4 / Felix Mendelssohn: Violinkonzert op. 64 / Serge Prokofieff: Violinkonzert Nr. 1

- 10.CD Gioacchino Rossini: La Scala di Seta-Ouvertüre; Wilhelm Tell-Ouvertüre; Die Seidenleiter, Wilhelm Tell und Die diebische Elster – Ouvertüre; La gazza ladra-Ouvertüre / Ottorino Respighi: Respighi: Rossiniana / Alexander Borodin: Tänze & Märsche der Tataniten aus Fürst Igor / Felix Mendelssohn: Orchesterstücke aus Ein Sommernachtstraum; Die Hebridenohn: Fingal’s Cave, op. 26 / Otto Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor-Ouvertüre

- 11.CD Frederick Delius: Paris, the Song of a great City; Eventyr; Closing Scene aus Koanga; Summer Night on the River; Intermezzo; Over the Hills and far away; In a Summer Garden

- 12.CD Frederick Delius: Hassan; Sea Drift; Appalachia; La Calinda

- 13.CD Frederick Delius: Prelude aus A Mass of Life; La Calinda; Irmelin-Prelude; 4 Songs; Songs of Sunset; An Arabesque / Antonin Dvorak: Slawische Rhapsodie Nr. 3; Legenden Nr. 1 & 2

- 14.CD Richard Wagner: Vorspiele, Ouvertüren & Arien aus Opern

- 15.-17.CD Richard Wagner: Tristan und Isolde

- 18.CD Georges Bizet: La Jolie fille de Perth-Suite; L’Arlesienne-Suite / Hector Berlioz: La Carnaval romain; La Damnation de Faust (Auszüge) / Jacques Offenbach: Les Contes d’Hoffmann-Suite / Claude Debussy: Prelude a l’apres-midi d’un faune

- 19.CD Johannes Brahms: Symphonie Nr. 2; Tragische Ouvertüre op. 81 / Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 2

- 20.CD Joseph Haydn: Symphonien Nr. 93, 99, 104 / Georg Friedrich Händel: The Gods go a’begging (Ausz.)

- 21.-23.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonien Nr. 29, 31, 34-36, 38-41; Le Nozze di Figaro-Ouvertüre; Don Giovanni-Ouvertüre

- 24./25.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte; Messe c-moll KV 427 (Auszüge)

- 26.CD Franz Schubert: Symphonien Nr. 5 & 8 / Franz von Suppe: Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien-Ouvertüre / Felix Mendelssohn: Ruy Blas-Ouvertüre / Gioacchino Rossini: Semiramide-Ouvertüre / Johann Strauss II: Frühlingsstimmen

- 27.CD Jean Sibelius: Violinkonzert op. 47; Der Sturm (Auszüge); Festivo; Lemminkäinens Heimkehr; Der Barde

- 28.CD Jean Sibelius: Symphonie Nr. 4; Finlandia; In Memoriam; Luolema; En Saga; Pelleas et Melisande (Auszüge)

- 29.CD Georges Bizet: Carmen-Suite / Edvard Grieg: Peer Gynt-Suite Nr. 1 / Emanuel Chabrier: Espana / Cesar Franck: Symphonie d-moll / Andre Modeste Gretry: Pantomime aus Zemire et Azor

- 30.CD Carl Maria von Weber: Der Freischütz-Ouverütüre; Oberon-Ouvertüre / Lord Berners: The Triumph of Neptune (Auszüge) / Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 12 / Georg Friedrich Händel: The Faithful Shepherd

- 31.CD Peter Tschaikowsky: Symphonie Nr. 5; Francesca da Rimini / A. Beecham: 3 Songs

- 32.CD Peter Tschaikowsky: Romeo & Julia; Symphonie Nr. 3 / Giuseppe Verdi: Macbeth (Auszüge)

- 33.CD Jean Sibelius: Symphonie Nr. 2; Karelia-Suite; Tapiola

- 34.CD Emanuel Chabrier: Joyeuse Marche / Claude Debussy: Printemps / Arnold Bax: The Garden of Fand / Camille Saint-Saens: Le Rouet d’Omphale / Jules Massenet: Le Dernier Sommeil de la Vierge / Hector Berlioz: Le Roi Lear / Franz Liszt: Oprheus

- 35.CD Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 4 / Felix Mendelssohn: Scherzo aus Oktett; Die schöne Melusine; Ein Sommernachtstraum-Ouvertüre; 2 Lieder ohne Worte / Antonin Dvorak: Das goldene Spinnrad

- 36.CD Richard Strauss: Der Bürger als Edelmann; Don Qixote; Liebesszene aus Feuersnot; Tanz der sieben Schleier aus Salome

- 37.CD Richard Strauss: Ein Heldenleben; Träumerei am Kamin / Frederick Delius: Violinkonzert; Dance Rhapsody Nr. 1

- 38.CD Frederick Delius: Dance Rhapsodies Nr. 1 & 2; The Song of the High Hills; Songs of Sunset; Marche-caprices; Irmelin Prelude; Prelude Nr. 6 aus A Mass of Life; 2 Songs

- 39.CD Frederick Delius: Klavierkonzert; Brigg Fair; On the Mountains; 2 Pieces for small Orchestra; Summer Evening; A Song before Sunrise; 2 Songs

- 40./41.CD Frederick Delius: A Village Romeo and Juliet; Dance Rhapsody Nr. 1

- 42.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Flöte, Harfe, Ochester KV 299; Violinkonzert Nr. 4 / Felix Mendelssohn: Violinkonzert op. 64

- 43.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento KV 131; Divertimento KV 287 (Auszüge); Die Zauberflöte-Ouvertüre / Joseph Haydn: Symphonien Nr. 40 & 102

- 44.CD Wolfgang Amadeus Mozart: Violinkonzert Nr. 3; Klavierkonzert Nr. 16 (Auszüge) / Georg Friedrich Händel: Sarabande aus Amaryllis-Suite

- 45./46.CD Giacomo Puccini: La Boheme

- 47.CD Georges Bizet: Patrie; Carnaval aus Roma / Modest Andre Gretry: Zemire et Amor-Ballettmusik

- 48.CD Joseph Haydn: Symphonien Nr. 93-95; Probe zur Symphonie Nr. 101

- 49.CD Joseph Haydn: Symphonien Nr. 96 & 96 / Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 7

- 50.CD Peter Tschaikowsky: Symphonie Nr . 5 / Edward German: Gypsy Suite

- 51.CD Cesar Franck: Symphonie d-moll / Hector Berlioz: Symphonie fantastique op. 14

- 52.CD Georges Bizet: Symphonie C-Dur; Edouard Lalo: Symphonie; Emanuel Chabrier: Gwendoline-Ouvertüre

- 53.CD Jean Sibelius: Symphonie Nr. 2 / Antonin Dvorak: Symphonie Nr. 8 / Richard Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg-Vorspiel

Künstler: Dora Labette, Muriel Brunskill, Hubert Eisdell, Joseph Szigeti, Kirsten Flagstad, Lauritz Melchior, Birgit Nilsson, Louis (Lajos) Kentner, Jean Pougnet, Elsie Suddaby, Jascha Heifetz, Humby Beecham, London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, BBC Symphony Orchestra, Orchestre National de la Radiodiffusion Francaise, Thomas Beecham

(Dank an cpo für die obige Auflistung, die wir hier mit Dank übernommen haben/G.H.)

Es spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die 1919 gegründet wurde und auf eine große Erfahrung mit romantischem Repertoire zurückblichen kann. Dafür stehen Pultlegenden wie der viel dirigierende Komponist Richard Strauss oder Hermann Abendroth. Die Neuproduktion wird von Tristan Meister geleitet. Der Sechsunddreißigjährige hat sich vor allem als Chordirigent einen Namen gemacht. Insofern ist er für dieses Oratorium, in dem der Chor etwa in der Hälfte der siebenundzwanzig Musiknummern mitwirkt, genau richtig. Der Auftakt und das ebenso in sich gekehrte Ende des Werkes werden von Chorstimmen dominiert, die sich gelegentlich auf nur scheinbar einfache Weise mit den Solisten verbinden, so dass eine raffinierte musikalische Einheit mit auffälligen opernhaften Zügen entsteht. Solche Passagen haben sogar Wiedererkennungswert. Einmal gehört, bleiben sie im Gedächtnis. Das Chorensemble Vox Quadrata, das von Meister 2015 ins Leben gerufen wurde, hat entscheidenden Anteil am Gelingen der Produktion. Es setzt sich aus Sängerinnen und Sängern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Raum und darüber hinaus zusammen, die an Wochenende in Mannheim zu projektbezogen Veranstaltungen zusammentreffen und schon mehrere CD-Einspielungen vorweisen können.

Es spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die 1919 gegründet wurde und auf eine große Erfahrung mit romantischem Repertoire zurückblichen kann. Dafür stehen Pultlegenden wie der viel dirigierende Komponist Richard Strauss oder Hermann Abendroth. Die Neuproduktion wird von Tristan Meister geleitet. Der Sechsunddreißigjährige hat sich vor allem als Chordirigent einen Namen gemacht. Insofern ist er für dieses Oratorium, in dem der Chor etwa in der Hälfte der siebenundzwanzig Musiknummern mitwirkt, genau richtig. Der Auftakt und das ebenso in sich gekehrte Ende des Werkes werden von Chorstimmen dominiert, die sich gelegentlich auf nur scheinbar einfache Weise mit den Solisten verbinden, so dass eine raffinierte musikalische Einheit mit auffälligen opernhaften Zügen entsteht. Solche Passagen haben sogar Wiedererkennungswert. Einmal gehört, bleiben sie im Gedächtnis. Das Chorensemble Vox Quadrata, das von Meister 2015 ins Leben gerufen wurde, hat entscheidenden Anteil am Gelingen der Produktion. Es setzt sich aus Sängerinnen und Sängern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Raum und darüber hinaus zusammen, die an Wochenende in Mannheim zu projektbezogen Veranstaltungen zusammentreffen und schon mehrere CD-Einspielungen vorweisen können.

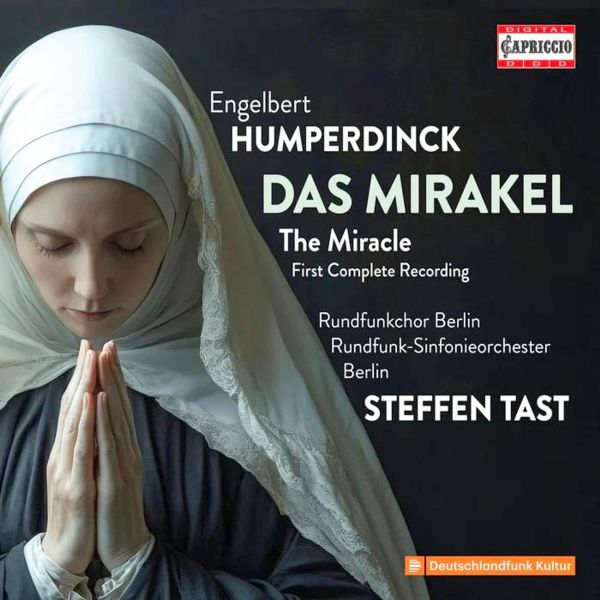

„Humperdincks Musik soll im Rahmen dieser Erstaufnahme der von Peter P. Pachl und Thomas Hennig neu edierten Originalpartitur … Zeugnis darüber ablegen, inwieweit sie in der Lage ist, ohne Worte und ohne inszenatorisches Brimborium das Mysterium nur mit Hilfe von Tönen glaubhaft zu erzählen“

„Humperdincks Musik soll im Rahmen dieser Erstaufnahme der von Peter P. Pachl und Thomas Hennig neu edierten Originalpartitur … Zeugnis darüber ablegen, inwieweit sie in der Lage ist, ohne Worte und ohne inszenatorisches Brimborium das Mysterium nur mit Hilfe von Tönen glaubhaft zu erzählen“

Nachdem

Nachdem

Im Booklet wird es so zusammengefasst:

Im Booklet wird es so zusammengefasst:  Für Beecham war

Für Beecham war

Die Aufnahmesitzungen zogen sich auch wegen des peniblen Dirigenten, der nicht schnell zufrieden war, hin. So dass Beecham im Jahr darauf nochmals anreiste, um Korrekturen vorzunehmen. Hitlerdeutschland stand auf den Höhepunkt seiner Macht, Hakenkreuzfahren dominiert das Berliner Stadtbild. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges stand unmittelbar bevor. Vor diesem bedrohlichen historischen Hintergrund grenzt das Zustandekommen dieser Produktion an Wunder. Sie ist wie ein Sieg der Musik über die Barbarei. Mit Beechams Zauberflöte verbindet sich eines der spannendsten Kapitel der Schallplattengeschichte. In der gut sortierten Edition bildet sich das nicht mehr ab. Im Vergleich mit der Aufgabe von

Die Aufnahmesitzungen zogen sich auch wegen des peniblen Dirigenten, der nicht schnell zufrieden war, hin. So dass Beecham im Jahr darauf nochmals anreiste, um Korrekturen vorzunehmen. Hitlerdeutschland stand auf den Höhepunkt seiner Macht, Hakenkreuzfahren dominiert das Berliner Stadtbild. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges stand unmittelbar bevor. Vor diesem bedrohlichen historischen Hintergrund grenzt das Zustandekommen dieser Produktion an Wunder. Sie ist wie ein Sieg der Musik über die Barbarei. Mit Beechams Zauberflöte verbindet sich eines der spannendsten Kapitel der Schallplattengeschichte. In der gut sortierten Edition bildet sich das nicht mehr ab. Im Vergleich mit der Aufgabe von

Die neuen Monologe, die von

Die neuen Monologe, die von

In beiden Fällen handelt es sich um Kantaten mit Solostimmen, Chor und Orchester. Die fünf Sängerinnen und Sänger kommen aus fünf verschiedenen Ländern – die Sopranistinnen

In beiden Fällen handelt es sich um Kantaten mit Solostimmen, Chor und Orchester. Die fünf Sängerinnen und Sänger kommen aus fünf verschiedenen Ländern – die Sopranistinnen

Hasselhorn singt gerade in der

Hasselhorn singt gerade in der