.

Wieder einmal ist Opera Rara, der Motor für Donizetti-Aufnahmen und -Pflege in neuerer Zeit, zu der eigenen Basis zurückgekehrt, für die sie gegründet wurde. Diesmal ist es Donizettis Frühwerk L´Esule di Roma, bislang nur durch die immer noch sehr respektable Bongiovanni-Live-Aufnahme aus Savona aus den Achtzigern (1986, davon später mehr) und eine Mitschnitt aus London 1982 dokumentiert. Die neue nun in der kritischen Ausgabe von Roger Parker und Ian Schofield.

Der englische Neuaufnahme aus dem letzten Jahr (2023) folgte eine konzertante Aufführung in London, die mit warmem Beifall bedacht wurde. Carlo Rizzi stand und steht nun am Pult der Britten Sinfonia und des Opera Rara Chorus, und in den Hauptrollen hört man außer Nicola Alaimo (lustigerweise mit gleichem Nachnamen wie sein Rollenvorgänger Simone und zudem der einzige Italiener im Ensemble, als Murena) eine Völkervielfalt von Kollegen, darunter die inzwischen hochgehandelte Albina Shagimuratova als Argelia, Sergey Romanovsky als Settimo, Luiz Calvert i Pey/ Publio, Kezia Bienek/Leontina sowie André Henriques/Lucio & Fulvio.

.

.

Donizettis „Esule di Roma“, London 2023/Nicola Alaima und Albina Shagimuratova/ Foto Russel Duncan/Opera Rara

Unser italienischer Rezensent Jacopo Orlandi schrieb damals über das Konzert: „(…) Die Figur des Murena steht im Mittelpunkt von Donizettis Experiment aus seiner Frühzeit. Stimmlich liegt es an Nicola Alaimo, der Figur des Senators auf seinem Weg von der Schuld zur Reue, durch Angst und Qualen, dramatische Kraft zu verleihen. Der italienische Bariton gibt der Rolle mit einer für eine konzertante Aufführung wirklich bemerkenswerten Ausdrucksintensität und einem Einsatz der stimmlichen Mittel eine große Glaubwürdigkeit. Die Ausstrahlung ist weich, der Gesang musikalisch, die Diktion sorgfältig, das Volumen ausgezeichnet. Schon in der Arie des ersten Aktes („Per lui..nel mentre..avea…“) erscheint Alaimo von Gewissensbissen geplagt, und im Delirium des zweiten Aktes („Entra nel circo“) wirkt er regelrecht halluziniert, unterstreicht die deklamierten Phrasen nachdrücklich und mündet dann in eine Cabaletta, in der er mit einer Beweglichkeit, die die wirbelnden Seelenqualen in Musik umsetzt, einen wirkungsvollen dramatischen Höhepunkt schafft. Am Ende brach das Publikum in lautes Gebrüll aus.

Sergey Romanovsky sang die Rolle des Septimius mit großer Klasse, achtete auf Nuancen und blieb stilistisch relevant. Am besten ist er in der Gefängnisszene mit einer Doppelarie, in der er bei „S’io finor, bell’idol mio“ exzellentes Cantabile zeigt, und er ist stimmlich fest in den hohen Lagen und entschlossen in der Phrasierung von „Si scenda alla tomba“.

Albina Shagimuratova, die 2021 von der Times als „neue Königin des Belcanto“ betitelt wurde, bewies zweifellos einige Belcanto-Qualitäten, wie z. B. die Fähigkeit, hohe Töne und Obertöne zu dämpfen und zu verstärken, Phrasen gut zu verbinden und die anmutige Beweglichkeit des Schlussrondos („Ogni tormento“) leicht zu dehnen, obwohl ihre Diktion in den virtuosen Passagen nicht immer deutlich ist.

Lluís Calvet singt die Rolle des Publio mit guter Homogenität und einer ordentlichen Portion Autorität in der Akzentuierung. In „Se della patria“ wirkte er selbstbewusst und gelassen. Vielleicht leidet er unter dem Vergleich mit Alaimo, was das stimmliche Gewicht angeht. Bemerkenswert waren auch die Beiträge von Kezia Bienek als Leontina und André Henriques in der Doppelrolle des Lucio/Fulvio in den Nebenrollen.

Carlo Rizzi ist derjenige, der diese Wiederaufnahme musikalisch interessant und möglich gemacht hat, vierzig Jahre nach den ersten Wiederaufnahmen in der Neuzeit. Er sorgte für einen sauberen, kompakten, suggestiven und niemals lauten Klang; triumphale Momente und Chöre (ein Lob an die Herren des Opera Rara Chors) wurden elegant wiedergegeben; die erzählerische Handlung und das Drama wurden angemessen hervorgehoben und die Sänger wurden in die Lage versetzt, ihr Bestes in Bezug auf Ausdruck und Phrasierung zu geben. (…)“

Carlo Rizzi ist derjenige, der diese Wiederaufnahme musikalisch interessant und möglich gemacht hat, vierzig Jahre nach den ersten Wiederaufnahmen in der Neuzeit. Er sorgte für einen sauberen, kompakten, suggestiven und niemals lauten Klang; triumphale Momente und Chöre (ein Lob an die Herren des Opera Rara Chors) wurden elegant wiedergegeben; die erzählerische Handlung und das Drama wurden angemessen hervorgehoben und die Sänger wurden in die Lage versetzt, ihr Bestes in Bezug auf Ausdruck und Phrasierung zu geben. (…)“

.

.

Es sind diese Bemerkungen „die Diktion sorgfältig„ (Alaimo) im Gegensatz zu „obwohl ihre Diktion in den virtuosen Passagen nicht immer klar ist“ (Shagimuratova), die mich die Aufnahme noch einmal genau auch und vor allem auf Italianità, eben italienisches Flair, Diktion und Spannung durchhören ließ, wenngleich ich den Bewertungen der rein gesanglichen Leistungen wenig hinzufügen habe. Aber die Neueinspielung bringt mich doch zu grundsätzlichen Erkenntnissen, dass das Spezifische, in diesem Fall das Italienische, die Verankerung des Ausdruck in der Sprache des Gesangs, mir seit einiger Zeit zu schwinden scheint.

Simone Alaimo/Spotify

Was auch in dieser verdienstvollen Opera-Rara-Aufnahme durchschlägt. Bei aller Wertschätzung der mehr als lobenswerten Bemühungen der Firma: Der alte Live-Mitschnitt aus Savona bringt viel mehr an Drama, an Identität, an Empathie, an Teilhabe am Geschehen herüber, trotz etwas muffiger Technik (und so toll ist die neue nun auch nicht). Im Hause war das für mich eine der spannendsten Opernaufführungen jener Jahre. Leider sah man den netten Löwen nicht am Ende …

Simone Alaimo kann mit Nicola S. allemal und überragend mithalten, klingt jünger, beweglicher, saftiger, gesunder, und eben auch jeden Meter Belcanto-erfahren. Zudem hat er das Gewisse Etwas in der Stimme (mehr tenorgefärbter Bariton als Bass, ein schöner basso-cantante eben), das ihn einzigartig, nachhaltig erinnerbar macht. Er schafft mit Worten, gibt Worten eine Bedeutung, nuanciert und modelliert einen fiesen, gefährlichen, greifbaren, lebendigen Bühnen-Charakter. Nicola Alaimo ist ganz sicher mehr als kompetent und in diesem Fach viel unterwegs, wortdeutlich absolut. Dennoch, seine Höhe ist mir zu streng und die dunkle Stimme selbst mir eher zu allgemein, zu unmemorabel – seine tollen Schluss-Szene des Wahnsinns (in der Folge der Rossini-Bad-Guys eines Assurs) bleibt bei allem Einsatz der von Simone S. drastisch hinterher. Der hat einfach mehr Persönlichkeit, macht mehr aus der Partie.

Donizettis „Esule di Roma“ in Savona/BG

Cecilia Gasdia ist ihrer neuen Kollegin in meinen Ohren durch ihren dunklen, erregenden, leuchtendem Sopran und mit vor allem – und darauf kommt es mir hier an – wortdeutlicher Empathie mit der Rolle drastisch überlegen. Die eine ist die Argelia und die andere singt sie „nur“ (fairerweise muss man auf die Bühnenkondition in Savona hinweisen, was gegenüber dem Studio ein Vorteil an Interpretation ist). Und letztere singt wie ihre Kollegin Jessica Pratt oder andere der internationalen Szene. Technisch sicher lobenswert, stilistisch diskutabel und empathisch eher blande, routiniert. Und zudem mit ihrem russisch orientierten, unruhig-weißen Sopran für mich wirklich keine Freude. Und sie fängt jetzt schon an zu „kullern“. Ich find sie, wie oft bei den Sopranen von Opera Rara, eine riskante Wahl.

Bei den Tenören ist Romanovsks Settimio seinem Kollege rein stimmlich wirklich an Glanz überlegen und eine wirkliche Wucht. Ich war ganz hingerissen von seinem attraktiv-erregendem Gesang, der Farbe, des Ausdrucks, das hat man lange nicht mehr gehört. Ernesto Palacio war dagegen immer recht trocken a l´espagnolo, aber doch auch er ausdrucksmäßig sehr eingebunden in die szenische Aufführung. Die übrigen in Londons Neu-Aufnahme sind mehr als zufriedenstellend.

Aber ich war nie ein Fan von Carlo Rizzi, der natürlich das bessere Orchester dirigiert, aber der zum Teil quälend langsam die Spannung killt und die Rezitative streckt, dann wieder sich mit viel Gerumse durch die lauten Passagen arbeitet. Massimo de Bernart bleibt dagegen federnder, rasanter, das Drama vorantreibender. Und so schlecht ist die Combo in Savona nun nicht.

Und – wie einer unserer Leser hinweist – vermisst man bei dieser Einspielung als Appendix die nachkomponierte Tenorarie für Rubini – es wäre sehr interessant, sie hören zu können.

.

Der Tenor Bruce Brewer singt den Settimio 1982 auf der Londoner Aufnahme von Donizettis „Esule di Roma“.

Auch an die echte Pionierarbeit von Dirigent Leslie Head (L´Esule di Roma London 1982) soll erinnert werden, wo Katia Ricciarelli (obwohl als Italienerin nicht die Wortdeutlichste, aber eben rollen-empathisch eine Gewinnende) neben einem sensationellen Bruce Brewer und einem wirklich erstaunlich resonanten, wortdeutlichen und engagierten John Paul Bogart damals die Londoner Belcanto-Fans rasen ließen. Insofern bringt Opera Rara mal wieder eine Doublette (bzw. Triplette) auf den Markt…

.

Was also möchte ich sagen? Das altmodische Wort Italianità fällt mir erneut ein. Diese neue Esule di Roma ist mir persönlich zu international, wenngleich weitgehend gut gesungen, wirklich! Nur reißt sie mich nicht vom Hocker (aber ich galt schon immer als schwierig). Denn eigentlich sollte ich als Belcanto-Liebhaber mich freuen, diese wirklich spannende Oper neu zu hören. Wenngleich das dicke Booklet zur Neuaufnahme mal wieder keinen deutschen Artikel-Text enthält (nur eine deutsche Inhaltsangabe, bei den drei deutschsprachigen, finanzstarken EU-Ländern doch ein Versäumnis). Ich freue mich über das italienisch-englische Libretto (das auch Bongiovanni bereits vorweisen konnte), dazu über einen hochinformativen Artikel von Eleonora Di Cintio über das Alte Rom auf der neapolitanischen Bühne des 19. Jahrhunderts sowie den wie stets profunden Text von Roger Parker, den er uns sehr liebenswürdiger Weise nachstehend überlassen hat. Danke Roger! G. H.

.

.

Das Joch des Finales – Donizettis experimentelle Visitenkarte. Eine gängige Erzählung über Gaetano Donizetti (1797-1848) stellt seine ernsten Opern aus den 1820er Jahre, die meist für die neapolitanischen Theater geschrieben wurden, als – um es kurz zu machen – das Werk eines Gesellen, der notwendigerweise ein Nachfolger von Rossini. Der Durchbruch soll dann mit Anna Bolena kommen, geschrieben 1830 für Mailand geschrieben wurde und sich von dort aus über die gesamte italienische Halbinsel und in die großen europäischen Hauptstädten und ebnete damit den Weg für die großen Erfolge der nächsten zehn Jahre, darunter Lucrezia Borgia und Lucia di Lammermoor. Eine solche Geschichte, die sicher nicht zufällig ist, passt genau mit unserem heutigen Donizetti-Repertoire, in dem die erste ernstzunehmende Oper, die regelmäßig Anna Bolena die erste ernsthafte Oper ist, die regelmäßig wiederaufgenommen wird. Mit anderen Worten, sie ist ein Kompliment an die zeitgenössischen Operngewohnheiten.

Gaetano Donizetti/ Opera Rara Archive

Ein genauerer Blick (und ein genaueres Hinhören) auf einige dieser ernsten Opern aus den „vergessenen Neapolitanischen 1820er Jahre, in denen L’esule di Roma zufälligerweise ein Paradebeispiel ist, zeigt ein anderes Bild. Wie zu dieser Zeit üblich, wissen wir nur wenig über die Entstehung der Oper. Der Librettist war Domenico Gilardoni, Donizettis wichtigster Mitarbeiter in dieser Zeit. Das Thema, das sie wählten, basierte auf Luigi Marchionnis Theaterstück Il proscritto romano (Venedig, 1820), das seinerseits auf einem früheren französischen französischen Stück über Androkles und den Löwen (eine Geschichte, die in Italien bereits in vielen Formen bekannt war). Umbenannt in L’esule di Roma (ein anderes Wort für „Exil“, denn proscritto hatte im Neapel der 1820er Jahre unangenehme politischen Implikationen im Neapel der 1820er Jahre), wurde die Oper am Neujahrstag im Teatro San Carlo in Neapel uraufgeführt. Neapel am Neujahrstag 1828 uraufgeführt. Sie wurde sofort zu einem Publikumserfolg erklärt, und dass, obwohl die obwohl die erste Aufführung von einem großen Kontingent des neapolitanischen Hofes besucht wurde: königliche Persönlichkeiten, deren Anwesenheit oft die Reaktionen ihrer treuen Untertanen zu dämpfen vermochte.

Bühnenbild für Donizettis „Esule di Roma“ von Sanquirico/Wikipedia

In der darauffolgenden Spielzeit wurde das Stück noch etwa 20 Mal aufgeführt und blieb dann bis ins neapolitanischen Repertoire bis in die 1840er Jahre hinein – eine einzigartige Leistung in dieser sich schnell verändernden Opernzeit. Zeiten. Ein Teil dieses anfänglichen Erfolges muss natürlich den Hauptsängern zu verdanken gewesen sein, die alle Tenor Berardo Winter als Settimio, der Verbannte des Titels, die Sopranistin Adelaide Tosi als seine geliebte Argelia und, als bester von allen, Bassbariton Luigi Lablache als Argelias Vater Murena, der von der Tatsache gequält wird, dass seine Machenschaften für Settimios Verbannung verantwortlich sind.

Das Außergewöhnlichste an der Rezeption ist jedoch, dass – obwohl die Oper vor einem Publikum gespielt wurde vor einem Publikum gespielt wurde, das im Allgemeinen als konservativ und traditionsbewusst gilt, das sich gerne an die Zeiten zurückerinnert, als die „neapolitanische Schule“ eindeutig an der Spitze der italienischen Musik stand die „neapolitanische Schule“ eindeutig an der Spitze der italienischen Musik stand – es waren gerade die innovativsten, gewagtesten Aspekte von Donizettis neuen Oper, die das Publikum und die Kritiker begeisterten.

Adelaide Tosi war die erste Argelia In Donizettis „Esule di Roma“/ Wikipedia

Im Mittelpunkt dieser Innovation steht die Figur der Murena. Anders als der übliche, unbeugsame Patriarch des Melodramas, wie er in Gilardonis Libretto dargestellt wird, ist von Anfang an eine schwankende, instabile Figur, voller Reue und Reue und Angst vor seiner vergangenen Schuld. In Anlehnung an diesen neuen Aspekt des Librettos hat Donizetti die Instabilität Murenas mit Begeisterung in seine Musik für die Figur einfließen. Selbst in Murenas konventionellsten Momenten, wie etwa in seiner zweisätzigen Arie, die in die eröffnende Introduzione, neigt er immer wieder zu unvorhersehbaren Ausbrüchen und ungewöhnlichen vokalen Effekten. Sowohl der langsame Satz und die Cabaletta dieser Eröffnungsarie („Per lui… nel mentre“ und „M’appare mai sempre“) weisen praktisch keine Spur einer durchgehenden lyrischen Linie auf, da die einleitenden Sätze in beiden in beiden Fällen kaum mehr als eine Anhäufung deklamatorischer Ausrufe, deren aufgeregte Orchestrierung das Gefühl der Unruhe nur noch verstärkt. Die Arie von Murena im zweiten Akt („Entra nel Circo… Ahi misero“) treibt diesen unkonventionellen Stil noch weiter auf die Spitze: Die Anhäufung von Schuldgefühlen hat Murena in dieser Phase des Dramas in den Wahnsinn getrieben: in einer bemerkenswerten Vorwegnahme Vorgriff auf Donizettis berühmte Wahnsinnsszenen aus den 1830er Jahren ist der stimmliche Diskurs der Figur aus unzusammenhängenden Erinnerungsfragmenten und entsetzten Antizipationen der Zukunft, die seine Bosheit in Gang gesetzt hat.

Im Vergleich zu Murena sind die beiden jungen Liebenden eher konventionelle Charaktere. Argelia ist vom Gesangsstil her am deutlichsten Rossinisch, besonders im Finale der Oper, in dem das Happy End der Handlung durch ein so genanntes Rondo finale („Ogni tormento, qual Ogni tormento, qual nebbia al vento“) zelebriert wird, wobei die Soprankoloraturen die Wiederherstellung der Ordnung in einem gefährlich instabilen Zustand. (Man stellt sich vor, dass der König von Neapel, der über das revolutionäre Königreich der beiden Sizilien‘ herrschte, bei dieser Auflösung wohl zufrieden geseufzt hätte.)

Berardo Winter war der Settimio in der Uraufführung/Litho von Josef Kriehuber – eigenes Foto einer Originallithographie aus der eigenen Sammlung von Peter Geymayer, gemeinfrei/Wikipedia

Es überrascht vielleicht nicht, dass Argelia in ihrem Duett mit ihrem Vater im zweiten Akt am berührendsten ist, in dem ihre sanfte melodische Sprache eine eminent dramatische Funktion bei der Beruhigung ihres aufgewühlten Elternteils zu beruhigen. Ihr verbannter Geliebter Settimio ist ein komplexerer Fall. Seine Arie und sein Duett mit Argelia im ersten Akt zeigen ebenfalls einen Charakter, der an die Rossinische Gesangskunst erinnert, wenn auch mit weit weniger weniger ornamentalem Überschwang. Aber, zumindest in der Form, in der die Oper uraufgeführt wurde, verschwindet er verschwindet er in der zweiten Hälfte praktisch aus dem Geschehen und kehrt erst ganz zum Schluss zurück, um seine unwahrscheinliche, von einem Löwen unterstützte Flucht aus dem römischen Kolosseum. Es ist also keine Überraschung, dass bei der Donizetti bei der allerersten Wiederaufnahme der Oper an der Mailänder Scala im Juli 1828 die Figur ausbalancierte, ja bereicherte, indem er Settimio (wiederum gesungen von Winter) mit einer „Gefängnisszene“ versah, einer Nummer, die wir in dieser eine Nummer, die wir in diese Aufnahme aufnehmen. Ein komplexes orchestrales Bild des „oscuro sotterraneo“ in dem Settimio auf seine Verurteilung wartet, geht eine weitere zweisätzige Arie voraus, in der er seine Liebe zu Argelia bekräftigt seine Liebe zu Argelia bekräftigt und am Ende dem Schicksal im Angesicht des Todes trotzt.

Doch trotz all dieser fesselnden Arien und Duette gab es eine weitere Nummer, die in vielerlei Hinsicht die gewagteste Nummer der Oper war, die die Aufmerksamkeit des Publikums besonders auf sich zog. Mehrere Rezensenten wiesen darauf hin, dass in der Mitte der Oper, am Ende des ersten Akts, wo die Konvention ein sogenanntes concertato-Finale, bei dem Chor, Solisten und Orchester zu einem grandiosen Schluss.

Donizetti brach mit der Tradition und schloss den Akt ab mit einem langen Terzetto für die drei Hauptpersonen („Ei stesso… La mia vittima“), in dem – wieder einmal – Murenas Instabilität die stimmlichen Gesten in bemerkenswertem Maße dominiert. Komponisten in dieser Zeit in Italien widersprachen oft auf eigene Gefahr den Erwartungen des Publikums, aber die dramatische Wirkung des Terzetto war beispiellos. Hier ist eine Rezension der ersten Aufführungsserie, typisch in der Extravaganz des Lobes für das Terzetto: „Jeder der drei Hauptdarsteller, mit der Kraft des canto declamato und der Energie der Handlung im Schlusstrio des ersten Aktes, das zu Recht als Donizett’sches Meisterwerk bezeichnet wurde, zu Tränen. Der Senator [Murena] konfrontiert sein Opfer; Settimio macht seinem Verfolger Vorwürfe Argelia ist hin- und hergerissen zwischen kindlicher und romantischer Liebe. Aber am Ende des ersten Aktes rief das Publikum, um seine volle Zustimmung zum Ausdruck zu bringen, die beiden rief das Publikum am Ende des ersten Aktes sowohl die Sänger als auch den Komponisten heraus, um seine volle Zustimmung zu bekunden.“

Der berühmte Bass Luigi Lablache sang den Murena in der Premiere/Portrait von Francois Buchot 1831/Wikipedia

In dieser und den folgenden Kritiken wird deutlich, dass das Publikum nicht nur das ungewöhnliche formale Experiment des Terzetto bewundert des Terzetto (der Verzicht auf das concertato) bewunderten, sondern auch über die Art und Weise die Art und Weise, wie es Donizetti gelang, die sehr unterschiedlichen stimmlichen Charaktere der drei Hauptdarsteller zu bewahren und gleichzeitig das Gefühl der melodischen Ausdehnung des Belcanto zu vermitteln, für das die italienische für die die italienische Oper berühmt war. In einem halb scherzhaften Brief an seinen verehrten Lehrer Simone Mayr berichtete Donizetti über die außerordentliche Resonanz auf das Stück und erwähnte, dass sein Erfolg ihn ermutigte ihn ermutigte, weiter zu experimentieren und sich dem zu entziehen, was er „das Joch des Finales“ nannte.

Die Fortführung dieser Erkundung würde ein Projekt für die Zukunft sein, insbesondere während der bemerkenswerten Reihe weiterer experimenteller Opern, die Donizetti in den späten Jahren für Neapel schrieb 1820er Jahre, Werke wie Il Paria, Il diluvio universale und Imelda de‘ Lambertazzi. Aber es besteht kaum ein Zweifel dass L’esule di Roma den Weg wies. Mehr noch, sie erwies sich als die bei weitem populärste der Oper des Komponisten in den 1820er Jahren: Innerhalb von sechs Jahren wurde sie in mehr als 30 italienischen Städten aufgeführt, und wurde zusätzlich in London, Wien und Madrid uraufgeführt.

Die Verfolgung der Rezeption von L’esule durch Libretti und anderem Material zu verfolgen, ist ein faszinierendes Unterfangen. Wir haben bereits gesehen, dass Donizetti im Sommer 1828 eine neue Tenorarie für Settimio im zweiten Akt lieferte. Als die Oper Ende desselben Jahres mit dem großen Tenor Giovanni Battista Rubini in der Rolle des Settimio nach Neapel zurückgebracht wurde mit dem großen Tenor Giovanni Battista Rubini, verpflichtete ihn der Komponist mit einer alternativen Arie im zweiten Akt, die seinem außergewöhnlichen Können besser entsprach. seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und dann, für eine Wiederaufnahme von L’esule 1840 in seiner Heimatstadt Bergamo, lieferte Donizetti dem damaligen Settimio, Domenico Donzelli, eine weitere Version der Arie. (Bedauerlicherweise sind diese beiden zusätzlichen Arien für Settimio nur als Vokalpartitur überliefert und können und können daher nicht als Anhänge zu unserer Aufnahme hinzugefügt werden). Es ist typisch für diese Zeit, dass viele andere Wiederaufnahmen den relativ bescheidenen Umfang der Oper ausnutzten, um weitere Lieblingsarien und Arien und Duette einfügten, entweder aus früheren Werken Donizettis oder aus solchen anderer Komponisten. Auf diese Weise wurden in den Aufführungen von L’esule in den 1830er Jahren Werke von Balducci, Bellini, Celli, Conti, Costa, Mercadante, Pacini, Rossini und zweifellos zahlreichen anderen: ein glorreiches Fest der Tatsache, dass das zeitgenössische Publikum in Italien und anderswo das „Ereignis“ mehr schätzte als das „Werk“, und sich nur selten von der Sorge um die Integrität des Werks von seinem Opernvergnügen abhalten ließ.

Die Verfolgung der Rezeption von L’esule durch Libretti und anderem Material zu verfolgen, ist ein faszinierendes Unterfangen. Wir haben bereits gesehen, dass Donizetti im Sommer 1828 eine neue Tenorarie für Settimio im zweiten Akt lieferte. Als die Oper Ende desselben Jahres mit dem großen Tenor Giovanni Battista Rubini in der Rolle des Settimio nach Neapel zurückgebracht wurde mit dem großen Tenor Giovanni Battista Rubini, verpflichtete ihn der Komponist mit einer alternativen Arie im zweiten Akt, die seinem außergewöhnlichen Können besser entsprach. seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und dann, für eine Wiederaufnahme von L’esule 1840 in seiner Heimatstadt Bergamo, lieferte Donizetti dem damaligen Settimio, Domenico Donzelli, eine weitere Version der Arie. (Bedauerlicherweise sind diese beiden zusätzlichen Arien für Settimio nur als Vokalpartitur überliefert und können und können daher nicht als Anhänge zu unserer Aufnahme hinzugefügt werden). Es ist typisch für diese Zeit, dass viele andere Wiederaufnahmen den relativ bescheidenen Umfang der Oper ausnutzten, um weitere Lieblingsarien und Arien und Duette einfügten, entweder aus früheren Werken Donizettis oder aus solchen anderer Komponisten. Auf diese Weise wurden in den Aufführungen von L’esule in den 1830er Jahren Werke von Balducci, Bellini, Celli, Conti, Costa, Mercadante, Pacini, Rossini und zweifellos zahlreichen anderen: ein glorreiches Fest der Tatsache, dass das zeitgenössische Publikum in Italien und anderswo das „Ereignis“ mehr schätzte als das „Werk“, und sich nur selten von der Sorge um die Integrität des Werks von seinem Opernvergnügen abhalten ließ.

Dieser stetige Strom von Wiederaufführungen endete in den frühen 1840er Jahren. Neue Formen des Operndramas, nicht zuletzt von Donizetti selbst, hatten sich allmählich entwickelt. Zum Zeitpunkt der letzten Aufführung Jahrhundert, 1869 in Neapel, war L’esule di Roma nicht mehr als eine historische Kuriosität.

Dieser stetige Strom von Wiederaufführungen endete in den frühen 1840er Jahren. Neue Formen des Operndramas, nicht zuletzt von Donizetti selbst, hatten sich allmählich entwickelt. Zum Zeitpunkt der letzten Aufführung Jahrhundert, 1869 in Neapel, war L’esule di Roma nicht mehr als eine historische Kuriosität.

Aber die Zeit, die seither vergangen ist, und die zusätzliche Perspektive, die wir jetzt auf Donizettis Donizettis gesamten kompositorischen Werdegang haben, kann der Oper neue Bedeutung verleihen. Wenn sie sympathisch präsentiert wird, ist sie wird sie zu einem Schlüsselwerk in der Entwicklung des Komponisten: eine Oper, die ihm ein neues Publikum ein neues Publikum sowohl in Italien als auch darüber hinaus gewann, aber auch neue Formen Formen der vokalen Expressivität, die die Grenzen des Genres erweitern und Donizetti zu einer in seiner unendlichen Reise der kompositorischen Erneuerung. c 2024 Roger Parker/DeepL

.

.

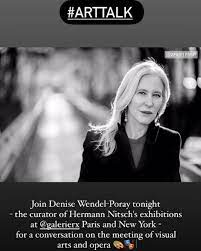

Der Autor und Musikwissenschaftler Roger Parker/ Foto OR/ Russell Duncan

Roger Parker ist der Repertoireberater von Opera Rara. Er ist emeritierter Professor für Musik am King’s College London, nachdem er zuvor in Cornell, Oxford und Cambridge unterrichtet hatte. Er ist General Editor (mit Gabriele Dotto) der kritischen Donizetti-Ausgabe, die von Ricordi herausgegeben wird. Seine jüngsten Bücher sind Remaking the Song: Operatic Visions and Revisions from Handel to Berio (University of California Press, 2006) und A History of Opera: The Last Four Hundred Years (Penguin, UK/Norton, US, 2012), die er gemeinsam mit Carolyn Abbate geschrieben hat. Derzeit arbeitet er an einem Buch über Musik in London in den 1830er Jahren. Von 2013 bis 2018 war er am King’s Direktor des ERC-finanzierten Projekts „Music in London, 1800-1851″/ Opera Rara

.

.

Abbildung oben: Innenraum der Basilika in Pompeji, Design von Alessandro Sanquirico für Pacinis Oper L´Ultimo Giorno di Pompeii, 1827/ Wikipedia

Ob unmöglich oder nicht, die Oper diente der Staats-Repräsentation, aber auch der Selbstdarstellung des Bürgertums. Sie gaukelt dem Zuschauer noch heute Träume vor, aber sie taugt auch für Gesellschaftskritik. Sie kann poetisch sein und weltfern, aber auch aufklärerisch und utopisch. In der Oper ist alles möglich.

Ob unmöglich oder nicht, die Oper diente der Staats-Repräsentation, aber auch der Selbstdarstellung des Bürgertums. Sie gaukelt dem Zuschauer noch heute Träume vor, aber sie taugt auch für Gesellschaftskritik. Sie kann poetisch sein und weltfern, aber auch aufklärerisch und utopisch. In der Oper ist alles möglich.

Vogt hatte den Auftrag dazu selbst gegeben und das Ergebnis 2019 in Hamburg uraufgeführt. Begleitet wird er vom

Vogt hatte den Auftrag dazu selbst gegeben und das Ergebnis 2019 in Hamburg uraufgeführt. Begleitet wird er vom  Zunächst unmerklich, dann immer stärker und auffälliger werden einzelne Wörter mit Koloraturen verziert und fast schon in die Nähe der Oper gerückt. Gleich im ersten Lied gibt es zum Schluss hin auch noch ein zusätzliches

Zunächst unmerklich, dann immer stärker und auffälliger werden einzelne Wörter mit Koloraturen verziert und fast schon in die Nähe der Oper gerückt. Gleich im ersten Lied gibt es zum Schluss hin auch noch ein zusätzliches