.

Es wird den treuen Lesern von operalounge.de aufgefallen sein, dass wir uns seit Jahren verstärkt den nationalen Opern anderer Länder widmen, Opern, deren Bedeutung eben im Nationalen Aufbruch liegt, eben solche die wichtig sind als Seismograph nationaler Entwicklungen. Oft sind sie Indikatoren von Freiheitsbestrebungen gegen Besatzungen oder soziale Verwerfungen oder sogar deren Instrumente zu einem gesellschaftlichen/politischen/konstitutionellen Umbruch wie Verdis Nabucco oder Ivan Zajc´ Nicolas Zrinski Subic im Kampf gegen die besatzenden Österreicher oder auch gegen Osmanen (so Carrers Marcos Botsaris). Freiheitsliebe ist neben sozialen oder politischen Spannungen das häufigste Motiv. Und diese Opern stellen auch nationale Defekte wie Sklaverei oder die Missachtung indigener Gruppen bloß wie Gomes dies tat und nun auch weiterer Landsmann.

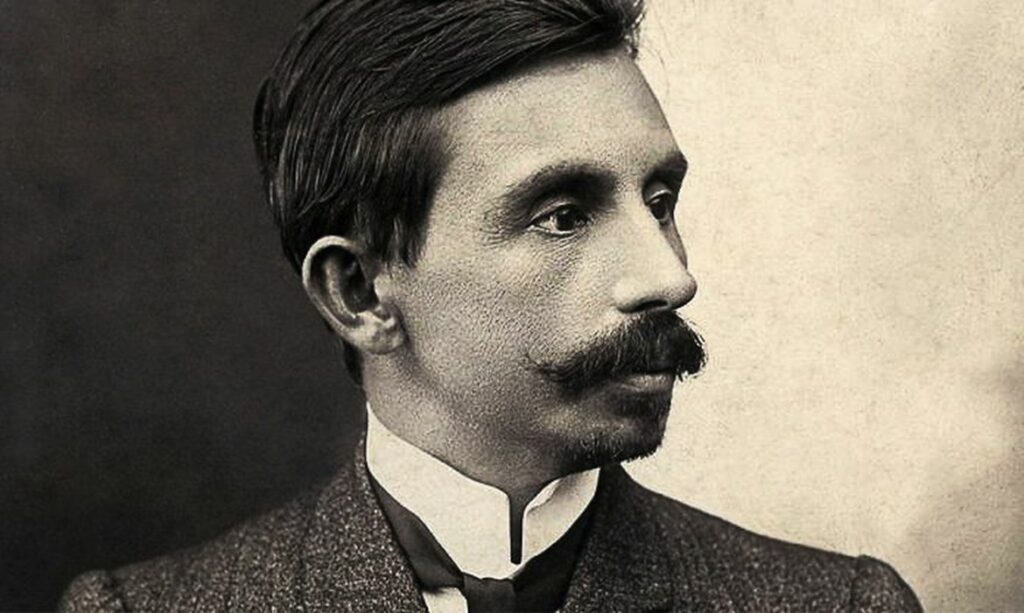

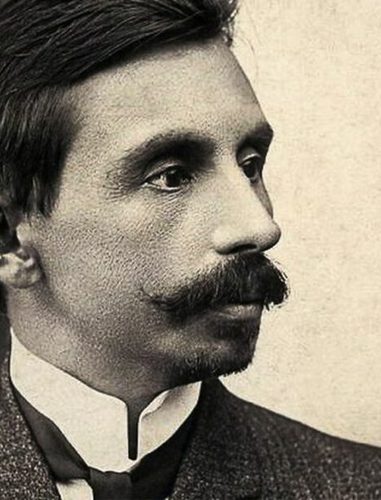

Der Komponist Euclides de Aquino Fonseca (Recife, 6. Januar 1853 – Olinda, 31. Dezember 1929))/Wikipedia

Opern aus Brasilien – da fällt dem Kenner eben nur Carlos Gomes (* 11. Juli 1836 in Campinas; † 16. September 1896 in Belém) mit seinen inzwischen auch in Europa gelegentlich gespielten Werken ein. Wir haben in operalounge.de viel über ihn berichtet. Aber Opern aus der brasilianischen Provinz ohne das europäische backing, wie Gomes es dank seiner Ausbildung in Mailand hatte? Aus der Provinz? Ja! Spätestens seit dem 19. Jahrhundert. Leonor ist die erste Oper, die von einem aus Pernambuco stammenden Euclides Fonseca komponiert wurde, deren Material noch verfügbar ist. Sie wurde nur einmal, am 7. September 1883 in Refice im Teatro Santa Isabel, aufgeführt und nun mehr als 100 Jahre später, 2019, in ihrer ursprünglichen Konzeption in einer weiteren Aufführung am selben Ort erneut präsentiert. Das Projekt sollte diese historische Missachtung des Werks und des Autors beheben, indem es eine Oper mit nationalistischem Charakter rettete, die auf der Insel Itamaracá zur Zeit der holländischen Besetzung im 17. Jahrhundert in Pernambuco spielt.

.

Diese erste, portugiesisch gesungene Oper aus der brasilianischen Provinz Pernambuco wurde 2019 Jahren in Recife aufgeführt –die moderne Erstaufführung der „Handlung in einem Akt“, Leonor, des Komponisten Euclides de Aquino Fonseca (Recife, 6. Januar 1853 – Olinda, 31. Dezember 1929) aus Pernambuco, Provinz in Brasiliens, in ihrer Gesamtheit

Das Werk passt zur Schule der Romantik, die damals auch in Brasiliens von der Oberschicht getragenen Kultur in Musik und Literatur ihre späten, letzten Momente erlebte. Leonor zeigt die typische Musik aus der Blütezeit von Antônio Carlos Gomes. Man suchte eine Anpassung an das Modell der europäischen Musik, die seit der Besatzung durch die Europäer als wahre Kulturmusik galt. Sie erfordert von den Sängern eine immense stimmliche Virtuosität, die zeigt, dass Recife ein gewisses, anspruchsvolles Opern-Leben hatte. An seiner Art zu schreiben ist es bemerkenswert, dass sich der Komponist auf diesem Gebiet zu Hause fühlte.

Zu Fonsecas „Leonor“/Schluss-Szene Aufführung 2019/Foto Ribeiro/ ganze Oper auf youtube

Neben diesen europäischen ästhetischen Einflüsse zeigt die Oper ein weiteres sehr charakteristisches Merkmal der Romantik: den Nationalismus – da sie in die Zeit der Entstehung der nationalen Identität Brasiliens und der südamerikanischen Nachbarländer fällt. Dieses Merkmal erscheint in mehreren Aspekten: Die Handlung wird auf Portugiesisch gesungen, der Schauplatz ist in Itamaracá, wobei der Chor aus einzelnen Charakteren besteht, die die lokale Nachbarschaft, Fischer, Frauen der Insel und holländisches Personal repräsentieren. Der Krieg gegen die Holländer ist ein weiteres patriotisches Thema.

.

Es ist dies ein nationales Thema aus der nationalen Literatur, das sich mit einer für Brasilien ganz besonderen folkloristischen Legende befasst. Das war auch zu einer Zeit, als in Brasilien – wie bei Gomes – auf Italienisch gesungen wurde. Die portugiesisch gesungene Oper Leonor hingegen war Teil einer Gegen-Bewegung, die nach nationaler Identität strebte, losgelöst von europäischen Einflüssen. Dennoch geriet Leonor in Vergessenheit, da der Komponist selbst für Eingeweihte heute ein illustrer Unbekannter ist.

Zu Fonsecas“Leonor“ 2019: das Teatro Santa Isabel in Refice/Wikipedia

Im vom Adel und eines prosperierenden Bürgertum bevölkerten Rio de Janeiro und anderen Städten Brasiliens kann die Oper von Euclides Fonseca auch als Produkt der Zeit ihrer Entstehung gewürdigt werden, als Spiegelbild jenes Übergangs, den wir heute als brasilianische Belle Époque kennen, die das Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts markiert. Die Stadt Recife war neben Rio de Janeiro und Salvador und neben den Bundesstaaten Amazonas und Pará (Vertreter des Kautschukbooms) sowie São Paulo und Minas Gerais (Vertreter der Kaffeeregion) voll integriert in diese schnelle,. hektische wirtschaftliche Wachstumsperiode, kosmopolitisch ausgerichtet, mit bedeutenden Veränderungen in Kultur, Kunst, Politik und auch in der Technologie Brasiliens. Diese Periode, bekannt als das Goldene Zeitalter oder sogar als die tropische Belle Époque, erstreckte sich über die Jahre 1871 bis 1922, also das Ende des Imperiums. In Bezug auf die Künste zum Beispiel konnte Brasilien in dieser Zeit auf die Einweihung des Teatro Amazonas (1896), des Teatro da Paz (1878), des Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1909) und auch des Teatro Municipal de São Paulo (1911) blicken. Die Künste suchten die Nähe zu französischen und italienischen Idealen, und die durch die Industrialisierung veränderte Wirtschaft garantierte den herrschenden Klassen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. So hatte die Belle Époque in mehreren Bereichen ihren Einfluss auf die nationale Wirtschaft.

In Bezug auf die Musikproduktionen und insbesondere die Opern von Euclides Fonseca hat die schöne Zeit auch schöne Musik hervorgebracht. In Bezug auf Fonsecas Libretti stellt man fest, dass die melodischen Linien und harmonischen Konstruktionen ziemlich vorhersehbar sind, wodurch die Schönheit der Gesangslinie und folglich die Schönheit der Klangfarben, die in diesen Werken zu finden sind, überlagert werden. Das elektrisierende Tempo des damaligen gesellschaftlichen Lebens lässt sich z. B. an den Frauenfiguren von A Princesa do Catete ablesen, deren Charakterzeichnungen die Jahrzehnte spätere Frauenbilder vorwegnehmen, so in Bezug auf Gleichheit und Freiheit der Gefühle.

.

Leonor, die erste Oper, die von einem Einheimischen aus Pernambuco komponiert und 1883 aufgeführt wurde, geriet im Laufe des Jahrhunderts in Vergessenheit. Es ist die Geschichte eines adligen und jungen Mädchens, das sich in Antônio, einen schlichten Indio, verliebt. Mit dem Hindernis für die Ehe aufgrund des Abgrunds der sozialen Klasse beschließt der junge Mann, sich auf der Suche nach Reichtum und Ruhm in den Krieg gegen die Holländer zu stürzen . Die Jahre gehen vorbei, aber er kehrt nicht zurück und wird für tot gehalten. So fällt Leonor in eine tiefe Depression. Aber der Junge kehrt als gereifter Mann in die Stadt zurück, diesmal aber als Priester. Es geht um ein Wiedersehen mit einem tragischen Ende, das hilft, die Entstehung Legende der Jasmin-Mango-Bäume zu verstehen: eine heute unbekannte Legende, genau wie diese Oper von einem weiteren Relikt der Populärkultur von Pernambuco, Die Legende von Jasmine Mangoes (aus dem 17. Jahrhundert), inspiriert.

Leonor, die erste Oper, die von einem Einheimischen aus Pernambuco komponiert und 1883 aufgeführt wurde, geriet im Laufe des Jahrhunderts in Vergessenheit. Es ist die Geschichte eines adligen und jungen Mädchens, das sich in Antônio, einen schlichten Indio, verliebt. Mit dem Hindernis für die Ehe aufgrund des Abgrunds der sozialen Klasse beschließt der junge Mann, sich auf der Suche nach Reichtum und Ruhm in den Krieg gegen die Holländer zu stürzen . Die Jahre gehen vorbei, aber er kehrt nicht zurück und wird für tot gehalten. So fällt Leonor in eine tiefe Depression. Aber der Junge kehrt als gereifter Mann in die Stadt zurück, diesmal aber als Priester. Es geht um ein Wiedersehen mit einem tragischen Ende, das hilft, die Entstehung Legende der Jasmin-Mango-Bäume zu verstehen: eine heute unbekannte Legende, genau wie diese Oper von einem weiteren Relikt der Populärkultur von Pernambuco, Die Legende von Jasmine Mangoes (aus dem 17. Jahrhundert), inspiriert.

Die Aufführungen von 2019 fanden im Teatro de Santa Isabel statt, derselben Bühne, auf der die Oper am 7. September 1883 gegeben wurde, noch vollständiger als in der Fassung des 19. Jahrhunderts, die ohne Mittel für Kulissen, Kostüme und im Orchesterformat aufgeführt wurde – mit Musikern auf der Bühne, anders als heute im Theater, wo die Kapelle im Graben spielt. Die Ausstattung von Marcondes Lima (Kostüme und Kulissen) in Refice basierte auf Werken von Franz Post und Albert Eckhout: Maler, die damals die niederländischen Truppen begleiteten. Als Einakter dauert Leonor etwa 1 Stunde und ist für drei Solisten komponiert – Sopran/Mezzosopran (Leonor), Tenor (D. Antônio – Diel Rodrigues/Lucas Melo) und Bariton (D. Nuno [Anderson Rodrigues / Tiago Costa] – Leonors Bruder), einen Chor aus gemischten und ein Symphonieorchester. Dirigent war Wendell Kettle. Das Ganze gibt es – wie auch Fonsecas Kurz-Oper Il Maledetto – in trüber Dunkelheit aber akustisch erfreulich auf youtube.

.

.

Zu Fonsecas „Leonor“/ der Komponist – ein schöner Mann mit elegantem Schnauzbart/Wikipedia

Der Komponist: Der 1854 in Recife geborene Euclides de Aquino Fonseca war der musikalischer Exponent der Region und für Brasilien erwähnt als erster Opernkomponist in Pernambuco. Diesem Komponisten schuldet der Staat einen Lorbeerkranz, da er die ruhmreichen musikalischen Traditionen der Region rehabilitiert hat. Euclides Fonseca wird’s oft als Gegner der Sklaverei (Abolitionist) , war Komponist, auch Musikkritiker, Lehrer, Gründer der offiziellen Normalschule von Recife und des Pernambucano Musical Center, Pianist und Dirigent des herausragenden Club Carlos Gomes, einem Amateurkünstler Gesellschaft, die aktiv im 19. Jahrhundert in der Provinz Pernambuco war. Als Professor an der Brasilianischen Musikakademie – war Fonseca eine der Säulen der musikalischen Tradition im Bundesstaat Pernambuco. In seiner am Tag seines Todes 1929 verfassten Autobiographie schreibt Euclides Fonseca, dass er eingeladen wurde, sein Klavierstudium in Deutschland fortzusetzen, aber er lehnte ab, weil er befürchtete, seinem Heimatland gegenüber undankbar zu werden und sich von seiner Familie zu entfernen. Sein Schaffen umfasst vielfältige Kategorien, in denen man Stücke für Soloklavier, Kammerlieder, Orchesterkompositionen, Opern und Operetten findet, darunter Leonor, Il Maledetto (2023 wieder aufgeführt), A Princesa do Catete, As Donzelas d Honor. Von 1870 bis 1890 sieht man den größten Umfang seines musikalischen Schaffens. Euclides de Aquino Fonseca (1853-1929) war ein prominenter Verteidiger der Erinnerung und der Werte seiner Heimat; er war ein renommierter Pianist und Komponist. Als Kritiker und Pädagoge arbeitete er als Kolumnist für die Zeitungen Diario de Pernambuco und Jornal do Recife, außerdem war er Korrespondent für wichtige Zeitschriften in Europa, wo er Rezensionen über zeitgenössische Musik schrieb.

Zu Fonsecas „Leonor“: Euclides Fonseca und Künstlerkollegen/von links nach rechts: Paulo de Oliveira, der Maler Euclides Fonseca und Edgar Franco, stehend lovis de Gusmão, Farias Gama, Bruno de Menezes und de Campos Ribeiro. Dieses Foto wurde in der Zeitschrift Belém Nova (1920er Jahre) und in der Zeitschrift Amazônia (1950er Jahre) veröffentlicht. In den 1920er Jahren leitete Bruno de Menezes eine Gruppe von Intellektuellen an der Spitze der Zeitschrift „Belém Nova“, und dieses Foto zeigt die Ankunft des aus Pernambuco stammenden Künstlers Euclides A. Fonseca in der Stadt Belém/Foto Ribeiro

Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (so der volle Name) wurde am 20. Januar 1866 in Fazenda Saudade im Distrikt Santa Rita do Rio Negro, heute Euclidelândia, in Cantagalo, RJ, geboren. Er war der Sohn von Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha und Eudóxia Alves Moreira da Cunha. Seine Mutter starb an Tuberkulose und ließ ihn im Alter von 3 Jahren mit seiner Schwester Adélia verwaist zurück. Er lebte bei seinen Onkeln und zog nach Bahia in das Haus seiner Großmutter väterlicherseits, wo er ein Jahr verbrachte. Im Alter von 13 Jahren kehrte er nach Rio de Janeiro zurück, wo er an 4 Schulen studierte. Am Colégio Aquino war er Schüler von Benjamin Constant, der ihn stark beeinflusste. Während dieser Zeit schrieb er viele Gedichte, die unter dem Titel „Ondas“ zusammengefasst wurden. Mit 19 Jahren entschied er sich für Ingenieurwesen, besuchte die Polytechnische Schule von Rio de Janeiro, eine teure Schule, die den Schwierigkeiten der Familie nicht gewachsen war. Im Alter von 20 Jahren trat er 1886 in die freie Militärschule (Praia Vermelha) ein, die ihm auch den Titel eines Ingenieurs einbrachte, und fand Benjamin Constant, der sich der republikanischen Bewegung anschloss. Am 19. November 1889, 4 Tage nach der Ausrufung der Republik, wurde Euclides wieder an der Militärschule eingesetzt. Er heiratete am 10. September 1890 im Alter von 24 Jahren Ana Emília Ribeiro, 18 Jahre alt, Tochter von General Solon Ribeiro. 1891 schloss er das Studium an der Escola Superior de Guerra mit dem Titel Bachelor of Mathematics, Physical and Natural Sciences ab. 1892 wurde er zum Oberleutnant befördert. Allmählich wurde Euclides von der Republik enttäuscht. Marschall Deodoro da Fonseca, Proklamierer und erster Präsident, inszenierte einen Putsch und schloss den Nationalkongress, was den Aufstand der Marine provozierte. Um dies zu vermeiden, trat Deodoro zurück. Der Vizepräsident, Marechal Floriano Peixoto, übernahm die Macht, anstatt eine neue Präsidentschaftswahl abzuhalten. Er eröffnete den Kongress wieder, der ihn zu unterstützen begann. Die Marine rebellierte erneut und Floriano stand ihr in einem monatelangen Bürgerkrieg gegenüber.

Zu Fonsecas „Leonor“: der von Fonseca anfangs unterstützte Marschall Floriano Peixoto spielte eine unrühmliche Rolle in den Bürgerkriegen der Zeit/ Centro Memoria/ Das Kaiserreich Brasilien (portugiesisch Império do Brasil) war ein Staat im Osten Südamerikas und bestand von 1822 bis 1889 auf dem Gebiet der heutigen Republiken Brasilien und zunächst auch Uruguay, das bereits 1828 seine Unabhängigkeit von Brasilien erlangte. Die beiden Kaiser Peter I. und Peter II. entstammten dem Haus Braganza. Das Kaiserreich entstand aus dem Vereinigten Königreich von Portugal, Brasilien und den Algarven. Die Monarchie wurde nach dem Putsch vom 15. November 1889 beseitigt und die erste brasilianische Republik gegründet.

Für die Zeit der portugiesischen Könige in Brasilien (1808–1821) ist die Bezeichnung Königreich Brasilien (Reino do Brasil) üblich, die Regierungszeit von Peter I. (1822–1831) wird als Erstes Brasilianisches Kaiserreich (Primeiro Império do Brasil) bezeichnet und diejenige von Peter II. als Zweites Brasilianisches Kaiserreich (Segundo Império do Brasil). Im Gegensatz zu den meisten benachbarten hispanoamerikanischen Republiken besaß Brasilien nach der Unabhängigkeit politische Stabilität, ein dynamisches Wirtschaftswachstum, verfassungsmäßig garantierte Redefreiheit und die Achtung der Bürgerrechte seiner Untertanen, allerdings mit rechtlichen Einschränkungen für Frauen und Sklaven. Das Zweikammerparlament des Reiches wurde für die Zeit, wie auch die Provinz- und Lokalparlamente, unter vergleichsweise demokratischen Methoden gewählt.Wikipedia

Euclides kämpfte für Floriano, distanzierte sich jedoch von ihm, als er Zeuge von Gewalt seiner Anhänger wurde. Euclides veröffentlichte Artikel, in denen er die Florianistas kritisierte, und wurde mit der Versetzung in die Stadt Campanha in Minas Gerais bestraft, wo er den Auftrag erhielt, ein Krankenhaus in eine Kaserne umzuwandeln … Enttäuscht von der Republik und ihren Führern gab er seine Militärkarriere auf und wurde 1896 von der Aufsichtsbehörde für öffentliche Arbeiten des Bundesstaates São Paulo als Hilfsingenieur erster Klasse eingestellt. 1897 wurde er von Júlio de Mesquita eingeladen, Kriegsberichterstatter in Canudos im Sertão von Bahia zu werden.

Am 14. März 1898 lebte Euclides bereits mit seiner Frau und zwei Kindern, dem 6-jährigen Sólon und dem 4-jährigen Euclides Filho („Quidinho“) in São José do Rio Pardo. Sie lebten in der Rua 13 de Maio, in dem Haus, in dem sich heute die Casa de Cultura Euclides da Cunha befindet. Und 1901 wurde in derselben Stadt ihr drittes Kind geboren, Manuel Afonso Ribeiro da Cunha. Neben der Überwachung der Brücke schrieb Euclides sein Buch Os Sertões. Und am 18. Mai 1901 wurde die Brücke wiedereröffnet. 1902 erschien die 1. Auflage des überaus erfolgreichen Buches Os Sertões, das ihm die sofortige Wahl in die Brasilianische Akademie der Gelehrten garantierte.

Er verbrachte das Jahr 1905 im Amazonas, überquerte den Fluss Purus bis zu seinem Quellgebiet im benachbarten Peru, wo er plante, das Buch „Paraíso Perdido“ zu schreiben, skizziert, aber nicht vollendet. Und 1909 nahm er an einem Logikwettbewerb für das National College (nach D. Pedro II) teil, er wurde zum Professor ernannt, obwohl er den zweiten Platz belegt hatte. Schwerkrank, in einer Krise seiner Ehe, enttäuscht über das Schulversagen seiner Kinder, unzufrieden mit der politischen Situation des Landes, wagte Euclides den fatalen Schritt in seinem Leben. Noch 1909, genauer gesagt am 15. August, dringt Euclides in das Haus ein. Dilermando de Assis, der Liebhaber seiner Frau, trifft ihn mit mehreren Schüssen, wird aber von ihm mit vier Schüssen getötet. In zwei Prozessen, da im ersten ein Gleichstand zwischen Verurteilung und Freispruch bestand, wurde Dilermando im zweiten wegen „Notwehr“ freigesprochen. Was für ein Finale: operneif. Geerd Heinsen

.

.

Euclides Kurzoper „Il Maledetto“ wurde ebenfalls in Refice, 2023, aufgeführt/Szene/youtube

Wie immer hat ein Artikel über ein so obskures Werk und einen in Europa absolut unbekannten Komponisten viele Väter, zumal alle verfügbaren Dokumente in Portugiesisch verfasst sind, nicht eben eine sehr geläufige Sprache für einen deutschen Journalisten. Daher haben die hier zusammengetragenen Texte viele heterogene Quellen, Theaterberichte und Lexikoneinträge aus brasilianischen Unterlagen, die in ihrer Vielfalt hier nicht aufzuführen sind. Zum Nachhören gibt es das akustisch mäßige Dokument von 2019 wie schon erwähnt bei youtube, und die historische und zeit-politische Bedeutung der Oper scheint uns einen Artikel in der Reihe Die vergessene Oper zu rechtfertigen, auch bei gelegentlich etwas holpriger Übersetzung dank DeepL. Geerd Heinsen

.

.Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie Die vergessene Oper hier.

Ganz und gar eigen ist Don Gaspar, der Gefolgsmann des Königs und Helfer der Verliebten, eine arglos, heiter gelöste Figur mit den typischen Plapperfiguren des Buffos.

Ganz und gar eigen ist Don Gaspar, der Gefolgsmann des Königs und Helfer der Verliebten, eine arglos, heiter gelöste Figur mit den typischen Plapperfiguren des Buffos.

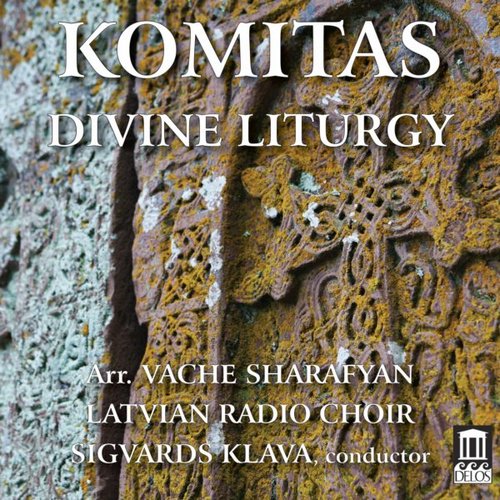

Größere Anerkennung erfährt Komitas auch dank der internationalen Labels, die seine Aufnahmen herausgeben. So hat zum Beispiel die DELOS-Aufnahme von Komitas‘ „Göttlicher Liturgie“ mit dem Chor des Lettischen Rundfunks, die von der Botschaft Armeniens in Lettland initiiert und organisiert wurde, die Welt erneut über Komitas und seine Musik sprechen lassen. Hervorzuheben ist auch das deutsche Label ECM, das Komitas‘ Musik aufgenommen und veröffentlicht hat, insbesondere mit Lusine Grigoryan, dem Gurdjieff-Ensemble und einer anderen, eher ungewöhnlichen, mit Kim Kashkashians und Tigran Mansurians Interpretationen. Erwähnenswert sind auch die Bemühungen der armenischen Operndiva Hasmikik Papian um die Popularisierung von Komitas und insbesondere seine deutschen Lieder, die vom deutschen Label Audite aufgenommen wurden, sowie Isabel Bayrakdarians Grammy-nominierte „Gomidas-Lieder“, die vom Label Nonesuch aufgenommen wurden („Gomidas“ ist eine west-armenische Aussprache für „Komitas“).

Größere Anerkennung erfährt Komitas auch dank der internationalen Labels, die seine Aufnahmen herausgeben. So hat zum Beispiel die DELOS-Aufnahme von Komitas‘ „Göttlicher Liturgie“ mit dem Chor des Lettischen Rundfunks, die von der Botschaft Armeniens in Lettland initiiert und organisiert wurde, die Welt erneut über Komitas und seine Musik sprechen lassen. Hervorzuheben ist auch das deutsche Label ECM, das Komitas‘ Musik aufgenommen und veröffentlicht hat, insbesondere mit Lusine Grigoryan, dem Gurdjieff-Ensemble und einer anderen, eher ungewöhnlichen, mit Kim Kashkashians und Tigran Mansurians Interpretationen. Erwähnenswert sind auch die Bemühungen der armenischen Operndiva Hasmikik Papian um die Popularisierung von Komitas und insbesondere seine deutschen Lieder, die vom deutschen Label Audite aufgenommen wurden, sowie Isabel Bayrakdarians Grammy-nominierte „Gomidas-Lieder“, die vom Label Nonesuch aufgenommen wurden („Gomidas“ ist eine west-armenische Aussprache für „Komitas“).

Wir fanden die Konzeption dieser neuen CD von Opera Rara ebenso wie

Wir fanden die Konzeption dieser neuen CD von Opera Rara ebenso wie