Im Nachklapp des 100. Geburtstages von Birgit Nilsson hat die Swedish Society, das Label ihres Heimatlandes, Puccinis Turandot in schlichter Form neu aufgelegt. Es handelt sich um die Studioaufnahme der RCA von 1959. Erich Leinsdorf leitet Chor und Orchester der Oper Rom (SD 1166/7). Ein halbes Jahr zuvor hatte die Nilsson als Turandot bei der Saisoneröffnung der Mailänder Scala Triumphe gefeiert und damit ihre Position im internationalen Musikbetrieb nachhaltig gefestigt. Die Rolle war fortan für fast zwanzig Jahre mit ihrem Namen verknüpft. Kaum eine andere Sängerin kam an ihr vorbei. Mitschnitte aus unterschiedlichen Jahrgängen und eine zweite Studioproduktion liefern Beweise ihrer Unschlagbarkeit. 1959 ist die Stimme wie aus einem Guss, auch in extremer Lage völlig makellos. Sie könnte noch viel weiter hinauf, würden ihr nicht durch die Partitur Grenzen gesetzt. Die Tiefe, die nie ihre Stärke gewesen ist, klingt natürlich und besser angebunden als in späteren Jahren. Für Jussi Björling kam der Calaf zu spät. Stimmlich war er bereits durch Krankheit gezeichnet. Er wirkt matt und angestrengt. Im Jahr darauf ist er gestorben. Mit dem Abstand von sechzig Jahren, die seit der Aufnahme verstrichen sind, kann Renata Tebaldi als Liù nicht mehr überzeugen. Sie ist mir nicht lyrisch und jung genug. Routiniert wirkt der Timur von Giorgio Tozzi. So reduziert sich die Bedeutung dieser Einspielung letztlich doch ganz und gar auf die Nilsson.

„Es war als würde man von einem Laserstrahl getroffen. Gestochen scharf, im positiven Sinn, nicht aggressiv“, sagt der britische Regisseur von Opernübertragungen Brian Large über Birgit Nilsson. Er kommt in der Dokumentation „A League of her Own“ von Thomas Voigt und Wolfgang Wunderlich zu Wort. Sein Urteil ist wie ein Motto. Es macht neugierig, zieht die Zuschauer in den Film hinein, der anlässlich des hundertsten Geburtstages der Sängerin entstand und bei Cmajor/Unitel erschien, in Blu-ray und im herkömmlichen Format (800008). Eineinhalb Stunden reiht sich Clip an Clip. Fotos werden wie in einem Album aufgeblättert. Zeitzeugen geben sich die virtuelle Klinke in die Hand. Eine Weltkarriere, die sich über vier Jahrzehnt erstreckt, im Schnelldurchlauf. Manche Szene hätte ich mir noch ausführlicher gewünscht.

Auch der Tenor Jonas Kaufmann, der zu jung ist, um die Nilsson noch selbst auf der Bühne erlebt zu haben, kommt zu Wort. Er kennt keine Stimme, die „solche Dimensionen erreicht hat“. Meinungen aktiver Sänger sind auch deshalb nützlich, weil die Nilsson dadurch in der Gegenwart verortet und nicht nur als historisches Phänomen wahrgenommen wird. Sie wirkt weiter. Nicht nur als Projektionsfläche für Fans. Marilyn Horne, die genau so wie Kaufmann ihre Gesangstechnik rühmt, erinnert sich: „Für uns alle war sie wie ein Leuchtfeuer.“ Auch James Levine, der ehemalige Musikchef der Metropolitan Opera in New York, der die Nilsson gut kannte, lässt in seinem Urteil keine Zweifel aufkommen: „Es gab keine wie sie.“ Und der Regisseur Otto Schenk sagt in seiner lakonisch-trockenen Art: „Die Nilsson war die beneidetste Stimme, die ich kenne. Es kam alles mühelos. Man hat gar keine Technik gemerkt oder gespürt.“ Christa Ludwig: „Sie hatte keinerlei Schwierigkeiten. Sie konnte eben immer und jeden Tag singen.“ Angesichts ihrer Turandot, deren Auftrittsszene mit einer Filmsequenz der RAI von 1969 belegt wird, fasst der Dirigent Antonio Pappano seine Wahrnehmungen so zusammen: „Eine Stimme wie Feuer und Eis.“ Mühelos dringe sie durch den Klangteppich des Orchesters. Absolut „direkt und furchtlos“ sei der Ansatz der hohen Töne.

Auch der Tenor Jonas Kaufmann, der zu jung ist, um die Nilsson noch selbst auf der Bühne erlebt zu haben, kommt zu Wort. Er kennt keine Stimme, die „solche Dimensionen erreicht hat“. Meinungen aktiver Sänger sind auch deshalb nützlich, weil die Nilsson dadurch in der Gegenwart verortet und nicht nur als historisches Phänomen wahrgenommen wird. Sie wirkt weiter. Nicht nur als Projektionsfläche für Fans. Marilyn Horne, die genau so wie Kaufmann ihre Gesangstechnik rühmt, erinnert sich: „Für uns alle war sie wie ein Leuchtfeuer.“ Auch James Levine, der ehemalige Musikchef der Metropolitan Opera in New York, der die Nilsson gut kannte, lässt in seinem Urteil keine Zweifel aufkommen: „Es gab keine wie sie.“ Und der Regisseur Otto Schenk sagt in seiner lakonisch-trockenen Art: „Die Nilsson war die beneidetste Stimme, die ich kenne. Es kam alles mühelos. Man hat gar keine Technik gemerkt oder gespürt.“ Christa Ludwig: „Sie hatte keinerlei Schwierigkeiten. Sie konnte eben immer und jeden Tag singen.“ Angesichts ihrer Turandot, deren Auftrittsszene mit einer Filmsequenz der RAI von 1969 belegt wird, fasst der Dirigent Antonio Pappano seine Wahrnehmungen so zusammen: „Eine Stimme wie Feuer und Eis.“ Mühelos dringe sie durch den Klangteppich des Orchesters. Absolut „direkt und furchtlos“ sei der Ansatz der hohen Töne.

Die wenigen kritischen Anklänge in diesem Film kommen erst zum Schuss hin von der Sängerin selbst. Als sie 1980 nämlich zweifelt, ob es für die Elektra bei der ersten Fernsehübertragung aus der Met nicht zu spät sei. Levine und andere Kollegen widersprachen. Nein, sie sei nicht zu alt. Das Ergebnis, das in Ausschnitten zu sehen und zu hören ist, gibt der Sängerin Recht. Auch mit den Schallplatteneinspielungen wird – wie es im Film heißt – ein heikler Punkt berührt. Keine Technik war in der Lage, die Stimme realistisch einzufangen. Noch einmal Otto Schenk: „Das Wunder Nilsson war nicht auf der Platte, das Wunder war auf der Bühne mit einem vollen Orchester.“ Zitiert wird der Stimmenexperte Jürgen Kesting mit seinem Vergleich, Nilsson im Wohnzimmer zu hören sei wie Porsche fahren im Hinterhof.

Thomas Voigt ist einer der Autoren der Dokumentation. Er spricht auch den begleitenden Text auf der deutschen Tonspur. Foto: Facebook

Bis es soweit ist, wird an den vielen von Musik unterlegten Stationen ihrer glanzvollen Karriere Halt gemacht: Wien, Bayreuth, London, Mailand, New York, Stockholm, wo sie neue Rollen zuerst ausprobierte. Ihre ausführlich behandelte Herkunft von einem Bauernhof im Süden Schwedens bildet zu dem Glanz dieser Städte gar keinen Kontrast. Es scheint, als habe ihre robuste Jugend, in der sie auf dem Feld arbeitete und Kühle molk, erst die Grundlage für die lange und strapaziöse Karriere gelegt. Auf Teufel komm raus und gegen alle Widerstände wollte sie Sängerin werden. Sie überlebte die Galeerenzeit an der schwedischen Musikakademie, wo ihr der schottische Tenor Joseph Hislof, der mit einem Ausschnitt aus seiner traumhaften Gralserzählung zitiert wird, zunächst abfällig bedeutete, dass der Sängerberuf absolut nichts für Bauen sei. Man könne zwar Stimme, müsse aber auch Hirn haben. Später gestand er seinen Irrtum ein. 1946 dann das – und zwar als Einspringerin – das Bühnendebüt als Agathe unter dem unerbittlichen Leo Blech, der sie bei den Proben zu Tränen der Verzweiflung brachte. Der Erfolg war auf ihrer Seite, Publikum und Kritik eins in ihrer Begeisterung. Darauf folgte unmittelbar Verdis Lady Macbeth mit dem Dirigenten Fritz Busch, der sich fürsorglich ihrer annimmt und damit auf ganz gegensätzliche Weise zu Blech Anteil an ihrer Laufbahn nahm. Später, auf dem Höhepunkt ihres Ruhm, staunte sie selbst, dass sie sich diese Rolle habe zutrauen können. 1965 sang sie die Rolle abermals in Stockholm – und zwar für das Fernsehen. Es gibt einen Ausschnitt aus der Wahnsinnsszene. Der Aufstieg in die höchsten Lagen ist so perfekt, dass er schon in die Nähe der Lucia gerät. Und es stellt sich mir die Frage, ob ihre Stimme nicht durch den permanenten Einsatz im strapaziösen hochdramatischen Fach nicht an Leichtigkeit einbüßte, die über diesem Dokument schwebt. Diesen Film würde ich gern komplett sehen. Ob in der Garderobe, in Talk-Runden oder in Interviews: Sie war witzig, schlagfertig, auf eine unverwechselbare Art einfach und direkt. Mit ihr begann 1986 der Regisseur und Intendant August Everding seine legendäre Da-capo-Sendereihe, die es bis 1998 auf siebzig Folgen brachte.

Schließlich kehrt der Film auf anrührende Weise auf den um- und ausgebauten Bauernhof zurück, den die Nilsson, die ihre Herkunft nie verleugnete, bis zum Schuss bewohnte und der heute eine Gedenkstätte ist. In der Nähe liegt sie begraben. Ihr offenbar nicht unbeträchtliches Vermögen brachte sie in die Birgit Nilsson Foundation – das letzte große Projekt ihres Lebens – ein. Ziel dieser Stiftung ist die Anerkennung hervorragender Sänger und Musiker, die Musikgeschichte geschrieben haben. Erster Preisträger war auf ihren Wunsch 2009 Plácido Domingo, gefolgt von den Wiener Philharmonikern und Riccardo Muti. Der Preis ist mit einer Million Dollar dotiert und wird vom schwedischen König übergeben – wie der Nobelpreis. Domingo lässt das Geld den Gewinnern seines eigenen Gesangswettbewerb „Operalia“ zukommen. Da sei sicher im ihrem Sinne, sagt er im Film.

Szenenwechsel. Auf einem Berliner Flohmarkt fielen mir zwei Plattenkassetten in die Hände. Salome und Elektra von Strauss. Wie neu. Auf dem Deckel der Elektra prangten noch die Auszeichnungen wie Orden auf der Brust eines Feldherrn: Deutscher Schallplattenpreis und Grand Prix de Disque. Die kreisrunden Sticker waren aufgeklebt, ihre Erhabenheit mit der Fingerspitze zu ertasten. Erst in späteren Auflagen wurden sie in den Druck integriert. Ich hatte offenbar ein Original erwischt. Eines mit echtem Aufkleber. „Gutt Musik, Singer beriemt.“ Der Händler witterte ein Geschäft. Er wollte mich nicht von der Angel lassen. Für den Moment war ich tatsächlich versucht, die beiden Decca-Alben mit dem Leinenrücken für lumpige zwei Euro zu erwerben. Und damit zu retten. Zu retten vor dieser Misshandlung. Der schäbige große Pappkarton unter dem Wühltisch, den sich diese genialen Strauss-Einakter mit Heinz Erhard und Melodien von der Reeperbahn teilen mussten, schien mir nicht der passende Rahmen für die Präsentation und Aufbewahrung. Solche Kunstwerke gehören doch ins Museum, räsonierte ich vor mich hin. Wirklich?

Geht es nicht eine Nummer kleiner? Ist es nicht vielmehr auch so, dass mich beim Herumkramen in einer alten Kiste unverhofft eine schöne Jugenderinnerung heimsuchte, die ich nicht diesem profanen Flohmarktschicksal ausgesetzt wissen möchte? Da ist er nämlich wieder, dieser Schauer, als ich staunend und ergriffen neue Aufnahme im Schaufenster des Plattenladens erspähte und im Kopf schnell zusammenrechnete, wie viel für den Monat noch bliebe, wenn jetzt eine nicht geplante Ausgabe für die Salome fällig würde. Meine Generation, die sich Schallplatten oft noch von Munde absparen musste, tritt ab. Ihr Erbe hat nicht an Wert gewonnen. Landet es bei ebay oder auf einem Flohmarkt, ist das noch die gnädigste Lösung. Im schlimmsten Fall wird Vinyl als Sondermüll entsorgt. Ich werde die Schallplatte als Kulturgut nicht retten können.

Geht es nicht eine Nummer kleiner? Ist es nicht vielmehr auch so, dass mich beim Herumkramen in einer alten Kiste unverhofft eine schöne Jugenderinnerung heimsuchte, die ich nicht diesem profanen Flohmarktschicksal ausgesetzt wissen möchte? Da ist er nämlich wieder, dieser Schauer, als ich staunend und ergriffen neue Aufnahme im Schaufenster des Plattenladens erspähte und im Kopf schnell zusammenrechnete, wie viel für den Monat noch bliebe, wenn jetzt eine nicht geplante Ausgabe für die Salome fällig würde. Meine Generation, die sich Schallplatten oft noch von Munde absparen musste, tritt ab. Ihr Erbe hat nicht an Wert gewonnen. Landet es bei ebay oder auf einem Flohmarkt, ist das noch die gnädigste Lösung. Im schlimmsten Fall wird Vinyl als Sondermüll entsorgt. Ich werde die Schallplatte als Kulturgut nicht retten können.

La Nilsson. In der Edition der Decca zum 100. Geburtstag ihres einstigen Exklusivstars Birgit Nilsson (483 2787) am 17. Mai 2018 sind die CD-Boxen platzsparend auf das zusammengeschrumpft, was sie in Wirklichkeit sind, Tonträger. Die Aufnahmen selbst sind ja nicht verloren. Ausmaße und physisches Gewicht der repräsentativen Neuerscheinung bilden aber einen seltsamen Kontrast zu den Entwicklungen des digitalen Zeitalters, soviel Musik wie möglich auf immer kleiner werdenden Speichermedien unterzubringen oder mittels Streaming ohne mediale Zwischenlagerung auf direktem Wege von der Quelle zum Verbraucher zu bringen, unabhängig davon, wo der sich gerade aufhält. Die Edition gibt sich konservativ-großbürgerlich wie ein gedruckter Brockhaus in nüchternen Zeiten von Wikipedia. Als ob man es noch einmal zeigen will. Sammler wissen solche Angebote durchaus zu schätzen. Nicht nur der Exklusivität wegen. Obwohl auf den ersten Blick ziemlich ausladend, sind auch diese Editionen am Ende platzsparend. Gegen den Berg der vielen offiziellen Aufnahmen der Nilsson, ob nun auf LP oder CD, ist dieser feierliche Karton eine Miniaturschatulle. Uund unter dem Label der Universal-Tochter Decca sind nun auch Produkte der Deutschen Grammophon sowie von Philips und EMI einbezogen – die gesammelten Werke der Birgit Nilsson.

Für eine Künstlerin ihres Ranges ist das nicht unangemessen. Sechzehn verschiedene komplette musikdramatische Werke enthält die Edition. Im einzelnen sind das von Wagner der Ring des Nibelungen, die erste Walküre separat, Tannhäuser und zweimal Tristan und Isolde, von Weber Freischütz und Oberon, von Strauss neben Salome und Elektra auch Die Frau ohne Schatten, von Mozart zweifach Don Giovanni, von Beethoven Fidelio, von Verdi Macbeth, Un Ballo in Maschera, Aida und von Puccini Tosca, La Fanciulla del West sowie Turandot. Mehr als achtzig CDs kommen auch dadurch zustande, dass der Ring gleich zweifach vorhanden ist – als die Decca-Wiener Produktion unter Georg Solti und sowie der offizielle Bayreuther Philips-Mitschnitt unter Karl Böhm. Das schafft! Zumal das Rheingold, in dem sie als Brünnhilde nicht auftritt, nicht fehlt. Die Elektra wird wieder einmal unter Wert verkauft. Nirgends habe ich einen Hinweis darauf gefunden, dass es sich um die ungekürzte Fassung handelt. Der wesentliche Unterschied zur üblichen Aufführungspraxis besteht in der deutlich erweiterten Szene zwischen Elektra und Klytämnestra. Kurz nach „Was bluten muss“ gibt es einen großen Einschub, der musikalisch nicht aufregend ist, keine zusätzlichen Erkenntnisse bringt und den dramatischen Fluss unnötig aufhält. Für eine Sängerin ist er eine Zumutung. Carlos Kleiber wolle den Strich in einer Inszenierung mit Inge Borkh aufmachen, die aber dankend ablehnte, was ihr nicht zu verübeln ist. Aber immerhin hört man bei der Nilsson, wie es ursprünglich gedacht war. Die hat natürlich die stimmlichen Ressourcen, kann gestalterisch mit dem Zusatz aber wenig anfangen.

Für eine Künstlerin ihres Ranges ist das nicht unangemessen. Sechzehn verschiedene komplette musikdramatische Werke enthält die Edition. Im einzelnen sind das von Wagner der Ring des Nibelungen, die erste Walküre separat, Tannhäuser und zweimal Tristan und Isolde, von Weber Freischütz und Oberon, von Strauss neben Salome und Elektra auch Die Frau ohne Schatten, von Mozart zweifach Don Giovanni, von Beethoven Fidelio, von Verdi Macbeth, Un Ballo in Maschera, Aida und von Puccini Tosca, La Fanciulla del West sowie Turandot. Mehr als achtzig CDs kommen auch dadurch zustande, dass der Ring gleich zweifach vorhanden ist – als die Decca-Wiener Produktion unter Georg Solti und sowie der offizielle Bayreuther Philips-Mitschnitt unter Karl Böhm. Das schafft! Zumal das Rheingold, in dem sie als Brünnhilde nicht auftritt, nicht fehlt. Die Elektra wird wieder einmal unter Wert verkauft. Nirgends habe ich einen Hinweis darauf gefunden, dass es sich um die ungekürzte Fassung handelt. Der wesentliche Unterschied zur üblichen Aufführungspraxis besteht in der deutlich erweiterten Szene zwischen Elektra und Klytämnestra. Kurz nach „Was bluten muss“ gibt es einen großen Einschub, der musikalisch nicht aufregend ist, keine zusätzlichen Erkenntnisse bringt und den dramatischen Fluss unnötig aufhält. Für eine Sängerin ist er eine Zumutung. Carlos Kleiber wolle den Strich in einer Inszenierung mit Inge Borkh aufmachen, die aber dankend ablehnte, was ihr nicht zu verübeln ist. Aber immerhin hört man bei der Nilsson, wie es ursprünglich gedacht war. Die hat natürlich die stimmlichen Ressourcen, kann gestalterisch mit dem Zusatz aber wenig anfangen.

Elektra gibt es in der Edition zusätzlich in der für die Sängerin sehr späten Produktion der Metropolitan Opera auf DVD. Das Copyright ist mit 1981 angegeben, dem Met-Archiv zufolge handelt es sich um die Matinee am 17. Februar 1980, die im Rundfunk und Fernsehen übertragen wurde. Damals war die Nilsson über sechzig. Es war ihre letzte vollständige Opernrolle an dem Haus, wo jeder ihrer Auftritte ein Heimspiel war, seit sie 1959 als Isolde noch in der alten Spielstätte debütierte. Ihr stählerner Sopran saß aber 1980 noch gut. Unerbittlich arbeitet sie auf die hohen Töne hin, die von ihr erwartet werden. In den Feinheiten aber bleibt sie ungenau. Ganze Silben werden verschluckt, Tiefen, die nie ihre Stärke waren, bleibt sie schuldig. Das Publikum aber tobt. Immer wieder werden die Mitwirkenden, darunter Leonie Rysanek als Chrysothemis, Mignon Dunn als Klytämnestra, Donald McIntyre als Orest und der damals noch vergötterte Dirigent James Levine herausgerufen. Viele Minuten lang hält die Kamera auch hinter dem Vorhang auf das Ensemble, das ebenfalls wie im Taumel ist und sich den Anschein gibt, als könne es die Begeisterung im großen Rund des Zuschauerraumes gar nicht fassen.

Elektra ist nicht die einzige DVD in dieser Box. „Hinter die Kulissen der Götterdämmerung“ führt der BBC-Film bei der ersten Ring-Produktion für die Schallplatte in den Wiener Sofiensälen. Eine neue Auflage dieser Dokumente war überfällig. Nicht nur wegen der Nilsson als stimmgewaltiger Brünnhilde auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, die zum Schluss sogar iin den Sofiensälen mit einem leibhaftigen Pferd Grane überrascht wird, das tapfer die vielen Stufen in das obere Stockwerk des improvisierten Studios erklimmt. Auch der ungeduldige Georg Solti findet diese Idee „schön“, will aber endlich mit der Aufnahme fertig werden. Er ist omnipräsent, steht ständig unter Strom und verausgabt sich am Pult derart, dass unter dem rutschenden Beinkleid die Unterhose hervorblitzt. Aus der strengen Arbeitsatmosphäre bezieht der Film, der auch den Spiritus Rector des Unterfangens, den bescheidenen britischen Produzenten John Culshaw, ins rechte Licht rückt, seine Einzigartigkeit. In jedem Moment ist spürbar, dass etwas Großes geschieht. Ob in Gesprächen, bei der Probe, im Abhörraum oder dann, wenn die Mikrophone angeschaltet sind. Die Zeit sollte dem ambitionierten Unterfangen Recht geben. Dieser Ring hat sich als eine der erfolgreichsten Platteneinspielungen behauptet.

Das lässt sich beispielsweise vom Freischütz, der 1969 bei der EMI entstand und in der Nilsson-Box enthalten ist, nicht sagen. Er wirkt uninspiriert. Die Nilsson, die sich – genau wie ihr Max und schwedischer Landsmann Nicolai Gedda – irregeleitet darauf einließ, die Dialoge selbst zu sprechen, kann als Agathe nicht punkten. Sie weiß mit der lyrischen, in sich gekehrten Rolle nichts anzufangen. Ihr dramatisches Temperament strebt in die entgegengesetzte Richtung. Die Stimme ist viel zu groß, zu allgemein und zu eisig. Sie tönt, mehr nicht. Für die Agathe ist das Gift. Erika Köth, die zehn Jahre nach ihrem ersten Anlauf nun doch noch zu ihrem Studio-Ännchen kam, macht auf „junges Ding“ indem sie mangelnde natürliche Frische durch Keckheit zu kompensieren sucht, was scheitern muss. Dadurch verstärkt sich zusätzlich der Eindruck allgemeiner Fehlbesetzung. (Ursprünglich hatte die Köth 1958 in der berühmten Aufnahme unter Joseph Keilberth an der Seite von Elisabeth Grümmer das Ännchen singen sollen. Nach den ersten Aufnahmen wurde sie krank und durch Lisa Otto ersetzt. Ihre Szenen sind aber in einem gesonderten Querschnitt durch die Oper bei der Electrola auf LP herausgekommen.) Geadelt wird der Freischütz durch Walter Berry als Kaspar, der für mich eine der gelungensten Interpretationen der Partie vorlegt, gefolgt von Wolfgang Anheisser als Ottokar und Franz Crass als Eremit.

Das lässt sich beispielsweise vom Freischütz, der 1969 bei der EMI entstand und in der Nilsson-Box enthalten ist, nicht sagen. Er wirkt uninspiriert. Die Nilsson, die sich – genau wie ihr Max und schwedischer Landsmann Nicolai Gedda – irregeleitet darauf einließ, die Dialoge selbst zu sprechen, kann als Agathe nicht punkten. Sie weiß mit der lyrischen, in sich gekehrten Rolle nichts anzufangen. Ihr dramatisches Temperament strebt in die entgegengesetzte Richtung. Die Stimme ist viel zu groß, zu allgemein und zu eisig. Sie tönt, mehr nicht. Für die Agathe ist das Gift. Erika Köth, die zehn Jahre nach ihrem ersten Anlauf nun doch noch zu ihrem Studio-Ännchen kam, macht auf „junges Ding“ indem sie mangelnde natürliche Frische durch Keckheit zu kompensieren sucht, was scheitern muss. Dadurch verstärkt sich zusätzlich der Eindruck allgemeiner Fehlbesetzung. (Ursprünglich hatte die Köth 1958 in der berühmten Aufnahme unter Joseph Keilberth an der Seite von Elisabeth Grümmer das Ännchen singen sollen. Nach den ersten Aufnahmen wurde sie krank und durch Lisa Otto ersetzt. Ihre Szenen sind aber in einem gesonderten Querschnitt durch die Oper bei der Electrola auf LP herausgekommen.) Geadelt wird der Freischütz durch Walter Berry als Kaspar, der für mich eine der gelungensten Interpretationen der Partie vorlegt, gefolgt von Wolfgang Anheisser als Ottokar und Franz Crass als Eremit.

Ein besonders problematischer Fall für sich ist der Oberon von der DG, in dem die Nilsson als Rezia auf Plácido Domingo als Hüon trifft. Wenigstens wurde diesmal für die Dialoge auf Schauspieler zurückgegriffen, die aber – aus welchen Gründen auch immer – nicht genannt werden. Allerdings sind Sprecher und Sänger nicht kompatibel. Zumindest im Fall der Nilsson nicht. Nach dem Kentern des Schiffes erwacht Rezia mit kleiner säuselnder Sprechstimme aus ihrer Ohnmacht, um alsbald in ihrer großen Arie monströs und ausladend den Ozean, das Ungeheuer, anzurufen. Das grenzt an unfreiwillige Comedy.

In dieser geballten Ladung von Dokumenten macht die Edition auch die Grenzen von Birgit Nilsson deutlich. Grenzen, die aus der historischen Distanz noch stärker hervortreten, als es zum Zeitpunkt des Entstehens der Aufnahmen gewesen sein dürfte. Damals war die Überraschung groß, wenn Schlag auf Schlag neue Titel auf den Markt kamen. Ob Tosca oder Ballo, Fanciulla, Fidelio. Alles fand dankbare Abnehmer, die oft im Banne selbst erlebter Opernabende standen oder wenigstens am Plattenspieler dabei sein wollten. Die Nilsson jagte von einem Erfolg zum anderen, war vor allem im Wagner-Fach unersetzlich. Und wer Wagner konnte, der musste doch auch anderes können. Mit Ausnahme der Turandot gab es – wie ich finde – schon damals die meisten Titel besser und idiomatischer. Ich erinnere mich noch an die erste Veröffentlichung des Don Giovanni, der unter der Leitung von Karl Böhm in Prag eingespielt wurde – 1967, ein Jahr vor dem Prager Frühling, der unter sowjetischen Panzerketten ein jähes Ende fand. Don Giovanni am Ort seiner Uraufführung. Für sich genommen sollte das schon für die Einspielung sprechen. Es reichte nicht. Wie schon 1959 unter Erich Leinsdorf blieb die Nilsson auch diesmal der Donna Anna vieles schuldig. Ihre Interpretation ist zu sehr auf die technischen Anforderung der Partie ausgerichtet und weniger auf die inhaltlichen. Deshalb wirkt sie über weite Strecken zu professionell. Es ist zu wenig Mozart zu hören. Die ambivalente Gestalt bleibt im Unbestimmten. Schade, dass Decca nicht noch großzügiger zugekauft hat für die neue Sammlung. Der Idomeneo von 1951 aus Glyndebourne unter der Leitung von Fritz Busch wäre bestens geeignet, das Bild von Birgit Nilsson – sie sang die Elettra – zu differenzieren. Immerhin stand eine Mozart-Rolle am Beginn ihrer internationalen Karriere.

Für mich läuft es bei der Nilsson letztlich auf Wagner hinaus – obwohl ich bei dieser Bewertung nicht an die Mödl in ihrer kurzen Glanzzeit oder an die Flagstad denken darf. Die Nilsson verkörpert den Aufbruch in das Stereozeitalter, verbunden mit der Globalisierung des Musikgeschäfts. Firmen, Labels und Agenturen bauten ihre Macht aus. Die Nilsson, der in vielen Anekdoten nachgesagt wird, dem Geld besonders gut gewesen zu sein, war Teil dieses Systems. Manche Aufnahmen erklären sich vornehmlich aus marktpolitischen Erwägungen. Warum sonst sollte im Tannhäuser Venus und Elisabeth von ein und derselben Sängerin gestemmt werden? Die Nilsson war durch diese Besetzung weder die eine noch die andere. Sie war „nur noch“ die Nilsson. Gewiss finden sich im Werk selbst Gründe, die keusche Landgrafennichte und die Liebesgöttin als Gegenpole in einer Figur zu versammeln. Nur will das auch so gestaltet sein. Der Nilsson gelingt es nicht. Indem sie sich beide Partien zumutet, reduziert sich die interessante Idee auf eine ehr sportliche Leistung, über die gestaunt werden darf, die mich aber nicht ergreift. Übrigens war sie von dieser Lösung selbst sehr überzeugt. In ihren lesenswerten und auskunftsfreudigen Memoiren La Nilsson – die Edition bedient sich des gleichen Titels – zunächst bei Krüger, dann als Taschenbuch bei Fischer erschienen, bezeichnet sie die Elisabeth als Rolle „des Sehnens und Verlangens“ ihrer Anfängerzeit in der schwedischen Heimat. „Erst einige Jahre später, als ich die verführerische Venus und die reine Elisabeth in derselben Vorstellung sang, gelang es mir besser, ihr innerstes Wesen einzufangen“, schreibt sie weiter. Davon ist 1968, als in Berlin mit der Studioproduktion unter Otto Gerdes begonnen wurde, nicht sehr viel zu spüren.

Meine liebste Aufnahme ist die erste Walküre, die 1961 und damit fünf Jahre vor der Wiener Einspielung entstand, mit Erich Leinsdorf am Pult des London Symphony Orchesters. Sie hat den ungeheuren Schwung des Aufbruchs in sich. Da greift eine nach dem Thron des Wagnergesangs. Stilistisch sicherer und freier dürfte die Nilsson selten geklungen haben. Obwohl Leinsdorf genau wie Solti zwölf Tage brauchte, klingt seine Aufnahme weniger ausgetüftelt, sondern so, als sei sie in einem Rutsch hingeworfen worden. Fast schon wie live, wie unter Strom. Wieder liefert die Sängerin in ihrem Buch, das eine Wiederauflage vertragen würde, interessante Hintergrundinformationen. Die RCA-Aufnahme war von Auseinandersetzungen, gar einem Sängerstreik, überschattet. Statt Rita Gorr hätte nämlich Grace Hoffman die Fricka singen sollen. Obwohl die Gorr bei allen Beteiligten auch hohe Wertschätzung genoss, empfand es vor allem die Nilsson als ungerecht, die unter Vertrag stehende Hoffman ausgebootet zu sehen. Wenigstens sollte sie die ihr zustehende Gage erhalten. Der Druck bis zur gütlichen Einigung soll groß gewesen sein. Könnte sich aus dieser atmosphärischen Anspannung etwas in die Aufnahme übertragen haben? Naheliegend ist es.

Ihre nachhaltigste Wirkung bezieht die Geburtstagsedition aus dem unmittelbaren Vergleich zwischen Studio und Mitschnitt. Über die bereits erwähnte Elektra hinaus gibt es sowohl beim Tristan als auch beim Ring die entsprechenden Äquivalente durch Bayreuther Live-Aufnahmen. Genau genommen müsste von „Live light“ gesprochen werden, denn der Ring wurden aus verschiedenen Vorstellungen zusammengefügt, Tristan aktweise im Festspielhaus aufgezeichnet. Dennoch: Für eine Sammlung wie diese ist so ein gebündeltes Angebot Luxus pur. Und es ist auch dringend geboten, soll dieser bedeutenden Künstlerin die Gerechtigkeit widerfahren, die ihr zusteht. In Gesprächen mit Zeitzeugen, habe ich immer wieder erfahren, dass sie auf der Bühne viel menschlicher und wärmer geklungen und deutlich mehr Gefühle zugelassen habe als vor den Mikrophonen. Offenbar fühlte sie auch durch den Kontakt mit ihren Partner, der im Theater ein anderer ist als im Studio, inspiriert. Die zahlreichen filmischen Dokumentation, die durchs Fernsehen gingen und im Netz zu finden sind, fangen ihre Natürlichkeit ein, ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit im Umgang mit ihrer Umgebung. Eine Diva, die ihre Herkunft als Tochter vom Land, die weiß, wie man Kühe melkt, nicht verleugnet. Den elterlichen Erbhof hat sie bis zum Ende ihres langen und von Erfolg gekrönten Leben behalten, was ebenfalls in ihren Memoiren nachzulesen ist.

Ihre nachhaltigste Wirkung bezieht die Geburtstagsedition aus dem unmittelbaren Vergleich zwischen Studio und Mitschnitt. Über die bereits erwähnte Elektra hinaus gibt es sowohl beim Tristan als auch beim Ring die entsprechenden Äquivalente durch Bayreuther Live-Aufnahmen. Genau genommen müsste von „Live light“ gesprochen werden, denn der Ring wurden aus verschiedenen Vorstellungen zusammengefügt, Tristan aktweise im Festspielhaus aufgezeichnet. Dennoch: Für eine Sammlung wie diese ist so ein gebündeltes Angebot Luxus pur. Und es ist auch dringend geboten, soll dieser bedeutenden Künstlerin die Gerechtigkeit widerfahren, die ihr zusteht. In Gesprächen mit Zeitzeugen, habe ich immer wieder erfahren, dass sie auf der Bühne viel menschlicher und wärmer geklungen und deutlich mehr Gefühle zugelassen habe als vor den Mikrophonen. Offenbar fühlte sie auch durch den Kontakt mit ihren Partner, der im Theater ein anderer ist als im Studio, inspiriert. Die zahlreichen filmischen Dokumentation, die durchs Fernsehen gingen und im Netz zu finden sind, fangen ihre Natürlichkeit ein, ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit im Umgang mit ihrer Umgebung. Eine Diva, die ihre Herkunft als Tochter vom Land, die weiß, wie man Kühe melkt, nicht verleugnet. Den elterlichen Erbhof hat sie bis zum Ende ihres langen und von Erfolg gekrönten Leben behalten, was ebenfalls in ihren Memoiren nachzulesen ist.

Und noch etwas steht auf der Habenseite der mit einem reich bebilderten Buch ausgestatteten Geburtstagsedition: die Recitals der Birgit Nilsson. Waren die von Hans Knappertsbusch betreuten Tristan-Szenen (1959) immer greifbar, gerieten der Aida-Querschnitt (1963) die Verdi-Arien (Lady Macbeth, Abigaille, Forza-Leonora und Eboli), die Szenen aus Walküre und Parsifal mit Helge Brilioth und Norman Bailey und dem jungen finnischen Dirigenten Leif Segerstam, die Wagner-Weber-Beethoven-Platte (Elisabeth, Rezia, Sieglinde, Elsa, Agathe und Fidelio-Leonore) fast in Vergessenheit. Und wer kann sich noch erinnern an die mit der Ballade aus dem Holländer und Arien aus den Feen und Rienzi gekoppelten Wesendonck-Lieder unter der Leitung von Colin Davis? Oder gar an die betörend schön gesungen Lieder aus dem „Land of the Midnight Sun“ von Sibelius, Grieg, und Rangström, die am Ende doch noch an Kirsten Flagstad denken lassen? Sie allein sprechen dafür, die Edition anzuschaffen. Rüdiger Winter

Kein Label hat sich so sehr um

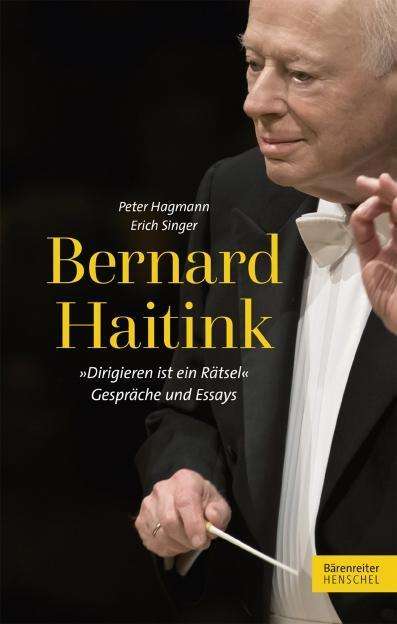

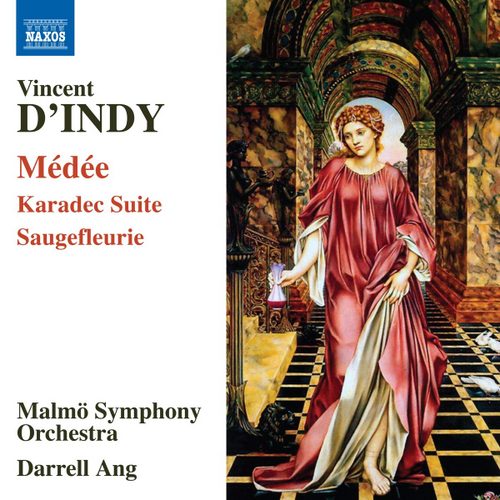

Kein Label hat sich so sehr um  Unter den russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts läuft Dmitri Kabalewski (1904-1987) bis heute eher unter ferner. Der Schüler Nikolai Mjaskowskis orientierte sich später vor allem an Prokofjew, doch gelang es ihm anders als diesem und Schostakowitsch, sich vom Ende der 1940er Jahre aufkommenden Vorwurf des Formalismus freizumachen. Bereits früh war Kabalewski der Kommunistischen Partei zugetan und wurde 1940 formal Mitglied der KPdSU. Es folgten zahllose Auszeichnungen bis in die 1980er Jahre hinein. Seine Tonsprache war in der Tradition verhaftet und vermied die Hinwendung zur Atonalität, ohne anderseits zu erstarrtem Akademismus zu verkommen. Die neue Naxos-Produktion des mittlerweile bewährten Malmö Symphony Orchestra unter Darrell Ang (

Unter den russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts läuft Dmitri Kabalewski (1904-1987) bis heute eher unter ferner. Der Schüler Nikolai Mjaskowskis orientierte sich später vor allem an Prokofjew, doch gelang es ihm anders als diesem und Schostakowitsch, sich vom Ende der 1940er Jahre aufkommenden Vorwurf des Formalismus freizumachen. Bereits früh war Kabalewski der Kommunistischen Partei zugetan und wurde 1940 formal Mitglied der KPdSU. Es folgten zahllose Auszeichnungen bis in die 1980er Jahre hinein. Seine Tonsprache war in der Tradition verhaftet und vermied die Hinwendung zur Atonalität, ohne anderseits zu erstarrtem Akademismus zu verkommen. Die neue Naxos-Produktion des mittlerweile bewährten Malmö Symphony Orchestra unter Darrell Ang ( Mit der Sinfonischen Dichtung

Mit der Sinfonischen Dichtung

Mit Spannung also sehen Freunde der Großen französischen Oper den Mitschnitt des gounodschen

Mit Spannung also sehen Freunde der Großen französischen Oper den Mitschnitt des gounodschen

Wenn man eine runde, schöne Stimme für die Norma sucht, dann greift man besser zu Anita Cerquetti (und manche sogar zu Joan Sutherland!). Will man eine lodernde, unregelmäßige, die Konventionen sprengende dann natürlich zur Callas oder eben mehr noch zur Negri. Die Negri kannte keine Grenzen. Sie war die Königin des wilden Belcanto, des veristischen Rossini-Donizetti-Verdi, des ganz und gar nicht korrekten Barock. Sie war nichts für Puristen, und das scherte sie auch nicht. Sie füllte ihre Figuren mit wildem, sich verzehrendem Leben. Ihre Heldinnen liebten und starben (meistens) mit Aplomb, mit überdimensionalem Pathos.

Wenn man eine runde, schöne Stimme für die Norma sucht, dann greift man besser zu Anita Cerquetti (und manche sogar zu Joan Sutherland!). Will man eine lodernde, unregelmäßige, die Konventionen sprengende dann natürlich zur Callas oder eben mehr noch zur Negri. Die Negri kannte keine Grenzen. Sie war die Königin des wilden Belcanto, des veristischen Rossini-Donizetti-Verdi, des ganz und gar nicht korrekten Barock. Sie war nichts für Puristen, und das scherte sie auch nicht. Sie füllte ihre Figuren mit wildem, sich verzehrendem Leben. Ihre Heldinnen liebten und starben (meistens) mit Aplomb, mit überdimensionalem Pathos.

Und apropos D´Indy:

Und apropos D´Indy: