.

Während im Gounod-Jahr 2018 ein unbekanntes Werk an der Opéra-Comique exhumiert wurde (La Nonne sanglante) brachte das Théâtre des Champs-Elysées eine bislang unveröffentlichte Version des berühmten Faust heraus. Gesprochene Dialoge (ein wesentlicher Bestandteil der ersten Version von 1859), andere Arien und reorchestrierte Melodramen machen diese interessante Exkavierung aus, die im Rahmen des Festivals des Palazzetto Bru Zane vorgestellt wurde.

Mit Spannung also sehen Freunde der Großen französischen Oper den Mitschnitt des gounodschen „Ur-Faust“ von 1859 am Pariser Théâtre de Champs-Elysées entgegen (eigentlich eine eigene Aufnahme ohne Publikum), wo 2018 eine illustre Besetzung, angeführt von der Tenorentdeckung Benjamin Bernheim, (ein neuer lyrischer und französischer Tenor zum Träumen; laut des Chicago Tribune, “der lang ersehnte lyrische Tenor, den die Opernwelt schon lange suchte.” ), das in der Neuzeit nie gehörte Werk aus der Taufe hob. Nun ist diese Erst-Form 2019 beim Palazetto Bru Zane auf CD herausgekommen (wieder einmal nur in Französisch-Englisch bei Ediciones Singulares/ 3 CDs; die im gewohnten Buchformat gehaltenen Veröffentlichung bietet zudem Beiträge von Alexandre Dratwicki über die Probleme einer Neuvorstellung der Oper, Gérard Condé über die Verbreitung und schließlich Paul Prévost über den „anderen“ Faust.

Mit Spannung also sehen Freunde der Großen französischen Oper den Mitschnitt des gounodschen „Ur-Faust“ von 1859 am Pariser Théâtre de Champs-Elysées entgegen (eigentlich eine eigene Aufnahme ohne Publikum), wo 2018 eine illustre Besetzung, angeführt von der Tenorentdeckung Benjamin Bernheim, (ein neuer lyrischer und französischer Tenor zum Träumen; laut des Chicago Tribune, “der lang ersehnte lyrische Tenor, den die Opernwelt schon lange suchte.” ), das in der Neuzeit nie gehörte Werk aus der Taufe hob. Nun ist diese Erst-Form 2019 beim Palazetto Bru Zane auf CD herausgekommen (wieder einmal nur in Französisch-Englisch bei Ediciones Singulares/ 3 CDs; die im gewohnten Buchformat gehaltenen Veröffentlichung bietet zudem Beiträge von Alexandre Dratwicki über die Probleme einer Neuvorstellung der Oper, Gérard Condé über die Verbreitung und schließlich Paul Prévost über den „anderen“ Faust.

Das ist uns so interessant, dass wir operalounge.de-Lesern nach einer Kritik der Aufnahme einen Artikel zur Fassung 1859 aus dem Hause Bärenreiter vorstellen. Es gibt doch immer wieder freudige Überraschungen, und der Palazetto – mit etwas diskutabler Ausrichtung auf fast nur die späten Werke Frankreichs und nach der mehr als diskutablen Périchole, jüngst – wetzt hier viele Scharten aus. G. H.

„Faust“ 1859: das Konzert im Théâtre des Champs-Elysées 2018/ Foto Amélie Debray/Palazetto

Geerd Heinsen: Ohne den dicken Firniss der weltbekannten Grand Opéra-Version hört man einen unbekümmerten und teilweise fantasievollen Faust neu, mit Passagen, die fast des Boulevardtheaters würdig wären. Lange, ausgiebige Dialoge und drastische aparts unterstreichen zum Beispiel den lüsternen Charakter von Marthe, der drolligen Witwe, die gerne Mephisto zum Nachtisch verspeisen würde. Siebel macht sich ein Fest mit dem beschwören des himmels um seine Blumen zu retten. Marguérite kann im Dialog nicht fassen, was sich ihr im kleinen Kästchen bietet. Auf der Herrenseite betont Wagner (von dem wir später erfahren, dass er im Krieg gestorben ist) seine Liebe zur Flasche, und seine notorischen kleinen Liedchen sind enge Verwandte von bekannten schmuddeligen Gassenhauern. Mit Schmunzeln konstatiert man manche humoristische Elemente, die in Teilen in die spätere Version eingegangen sind. Aber auch Marguérite wird eine andere, dialogbehaftete Figur. Und der ruppige Valentin erfährt durch die „neuen“ Texte eine Bereicherung seiner martialischen und nicht unbedingt netten Persönlichkeit. Seine unbarmherzige Seite wird früh vorbereitet.

Konzertant gehen die Sänger unterschiedlich mit so viel Sprechtext um. Benjamin Bernheim (Faust) fällt zwar gesanglich durch seine jugendliche Emphase auf, im Sprechbereich bleibt er eher blass. Ingrid Perruche (die launige Frau Marthe) und Andrew Foster-Williams (Méphistophélès) verstärken die witzigen Effekte mit avec. Véronique Gens chargiert als Marguérite ein wenig zu viel. Juliette Mars gibt als Siebel den Feschen und lacht keckernd und albern. Dieser „junge“ Faust braucht in der Tat eine Inszenierung oder eine gelungene Abendregie, um textlich voll und ganz von Sängern herüber gebracht zu werden. Hier hört man einen konzertanten Abend, was ja auch zum Kennenlernen reicht.

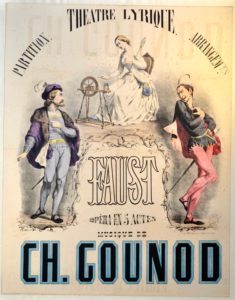

„Faust“ 1859: Plakat der Uraufführung/ OBA

Abgesehen von dem eingefügten Dialogen beinhaltet die Partitur interessante Modifikationen und der Vergleich zu später ist interessant: die Arie des „Maître Scarabée“, die an diesem Abend von Mephisto gesungen wurde, hat nicht das Format von Valentins „Veau d’or“, das sie in der Endfassung ersetzt. Man entdeckt andere bemerkenswerte Nummern (die schöne Romanze von Siebel „Versez vos chagrins dans mon âme“), und die sorgsam gearbeiteten Melodramen sind überzeugend und bringen die Geschichte voran – eine wirklich andere Atmosphäre tut sich auf. Das allerdings ist auch wörtlich zu nehmen, denn die Aufnahme schwankt in der Akustik: Die Dialoge wurden getrennt aufgenommen, wie man mit Kopfhörern hört, wo man sich an die recht hallige Akustik gewöhnen muss. Und gelegentlich sind kleine Bum-bum-Geräusche zu vernehmen, als ob jemand hinter der der Bühne des Champs-Elysée etwas laut während der Aufnahme auftritt. Mit dem Textbuch in der Hand folgt man dem Ganzen wie einem Rosamund-Pilcher-Film, spannend und von der Geschichte gefesselt, die sich durch die Sprecheinlagen ganz anders und unmittelbarer auftut.

Das für den an der späteren Version geschulten Opernliebhaber unterhaltsame Spiel der Unterschiedsvergleiche ist nicht das einzig Interessante: Dieser Faust weist eine fabelhafte Besetzung auf und lohnt die Anschaffung schon deswegen – ich kenne keine andere so unterhaltsame Aufname des Werkes. In der Rolle der Marguérite zeigt Véronique Gens eine hochmenschliche, anrührende Rollen-Darstellung und eine großartige melodische Expressivität (wenngleich in der Stimmfarbe dunkler und mütterlicher als gewohnt, dagegen klingt ihr Faust wie ihr Sohn…). Sogar die abgenutztesten Teile der Partitur werden durch ihre Interpretation neu: „Le roi de Thulé“ und die Juwelenarie begeistern durch Gestaltung und erstklassige Diktion, die man allen konstatieren muss. Die Politik Dratwickis, Mikron-Sänger zu nehmen, dh. Sänger, die die Sprache erstklassig herüberbringen und damit das Spezifische an der französischen Oper, zahlt sich aus. Selten habe ich eine so gut durchörbare, total verständliche Oper gehört, nicht nur französische. Véronique Gens´ „Anges purs, anges radieux“ am Ende (wie auch der Schluss der Juwelenarie) zeigen aber auch ihre Grenzen in den nun schwieriger gewordenen Höhen und eine etwas wackelige Intonation. Aber dieses Schluss-Trio zählt auch zu den schwierigsten Sopranpassagen der gesamten Opernliteratur, wie Bidu Sayao und Maggie Teyte berichteten, wenn sie sich mit den De Reszke-Brüdern morgentlich einsingen mussten.

„Faust“ 1859: Benjamin Bernheim betört auf der neuen „Faust“-Aufnahme des Palazetto Bru Zane/ Foto BJ website

Neben der Gens brilliert Benjamin Bernheim in der Titelrolle. Er ist der eigentliche Held dieser Aufnahme, ein echter tenor de démi-charactère (wie Alexandre Dratwicki in seinem Artikel beschreibt), eine wahre Entdeckung mit aller ardeur und jeunesse eines hinreißenden französischen Tenors. Sein jugendlich-homogenes und leuchtendes Timbre machen aus ihm einen großartigen Faust, der durch seinen jubelnden, heroischen Ton glänzt („Salut, ô mon dernier matin“) und durch seine Zartheit verzaubert („Salut, demeure chaste et pure“ ist ein richtiger Grund, dies dreimal hinter einander zu hören).Was für eine Stimme – ich war, wie man umgangssprachlich sagt – einfach „von den Socken“ und saß mit offenem Mund da. Nicht entfernt werden ihm die youtube-Dokumente gerecht. Und man hofft, dass er sich nicht verführen lässt, zu groß zu singen – es gibt Anzeichen, leider. Und jeder gute Tenor wird vom Cavaradossi gereizt. Nein – wie Alagna zu Beginn sollte Bernheim erstmal beim Lyrischen bleiben und sich nicht im internationalen Spinto-Fach verschleißen. Aber Bitten sind eben nur Bitten…

Der dritte Pfeiler dieser ungewöhnlichen Produktion, der kraftvolle Jean-Sébastian Bou, zeigt seine ganze Klasse in der kleinen Rolle des Valentin. Sein Ausdruck im Tod ist einer der großen Momente der Aufführung. Andrew Foster-Williams ist ein Dialog-beredter Teufel. Natürlich verführt der Dialog-Text der Version von 1859 ihn dazu, den chargierenden Filou zu spielen. Sein Méphistophélès hat eher eine suggestive, launige Anlage, weniger gefährlich als elegant. In der Tiefe wünscht man sich mehr Grundierung, die dieser Rolle ihre Dimension geben soll. Gegenüber seinen Landsleuten wie Journet oder Pernet ist er mir nicht „schwarz“ genug, aber das ist Geschmackssache.

Der Rest des Ensembles bleibt solide: Der munteren Juliette Mars (Siebel) fehlt es an freier Höhe, die Stimme spreizt sich da unangenehm. Wenn es den Begriff Mezzo-Soubrette gäbe, träfe das auf sie zu. Anas Séguin (Wagner) zeigt sich zwar als exzellenter Komiker, aber sein rauhes Timbre leidet unter dem Vergleich mit seinen Mitdarstellern. Ingrid Perruche macht mit bühnennaher Sprachgewandtheit fabelhafte Unterhaltung. Der Chor des Flämischen Radios ist atmosphärisch und artikuliert gut; zudem treten aus ihm die restlichen Solisten hervor.

„Faust“ 1859: Dirigent Christophe Rousset/ Palazetto/TCE

Den Talens Lyriques und ihrem musikalischen Leiter Christophe Rousset gelingt, dieser wieder entdeckten Partitur pulsierendes Leben einzuhauchen. Ihm fehlt vielleicht der lyrische, sinnliche Schwung, in der berühmten romance „Salut demeure“ bleibt er mir viel zu langsam und hungert den Tenor aus, an anderen Stellen haut er mit dem Blech zu. Das scheint mir unausgeglichen. Der berühmte Walzer der 2. Akts „Ainsi que la brise légère“ profitiert von einem fast militärischen Tempo. Die Walpurgisnacht ist packender als auf Aufnahmen der späteren Fassung, wo Rousset eine bemerkenswerte Durchsichtigkeit der Musik erreicht, vielleicht auch weil historische Instumente (Flöte, Oboe) verwendet werden: Gounods wird in der Tradition der vorausgehenden Auber-nahen Musiksprache gezeigt, nicht als der Komponist der suppigen, bodenlastigen Instrumentierung späteren Werke. Besonders die Solo-Flöte fällt mit bewundernswerter Phrasierung auf, begleitet vom Horn in herrlicher Harmonie. Alles in allem ist dies die ganz große Neuerscheinungs-Überraschung dieses Jahres und im Kanon der Palazetto-Aufnahmen Großer französischer Opern nach der Reine de Chypre die gelungene Überraschung. Absolut empfehlenswert. Geerd Heinsen

.

.

„Faust“ 1859: Joseph Barbot war der erste Titelsänger/ art lyrique; auch da findet sich eine Biographie: Joseph Théodore Désiré Jules dit Joseph BARBOT; ténor français (31.Toulouse, 12 avril 1824 – 75009.Paris, 26 décembre 1896); Cousin éloigné de Paul BARBOT, compositeur.; Epouse à 75002.Paris le 16 mai 1850 Caroline BARBOT, cantatrice. Il reçut à la maîtrise de sa ville natale une si bonne éducation musicale que, dès 1838, il était déjà premier violon au théâtre du Capitole. Il vint à Paris, encore bien jeune, ayant l’étude de la composition pour but et son violon comme unique moyen d’existence. Il entra au Conservatoire en 1842 et suivit d’abord la classe d’harmonie de M. Elwart, qui lui conseilla de se consacrer à la musique vocale. Elève de Garcia, il obtint, au concours de 1845, un accessit de chant, le second prix en 1846 et le premier prix en 1847. Au mois d’octobre de la même année, il débuta à l’Opéra dans le Comte Ory et joua successivement le Philtre, la Muette de Portici, Charles VI et Léopold de la Juive. Quelques mois plus tard, à la suite de la révolution de Février, Garcia alla s’installer à Londres et confia sa classe à son ancien élève, qui la dirigea avec succès jusqu’en 1850. C’est à cette époque qu’il épousa Mlle Caroline Douvry, dont il était le professeur, et déjà chanteuse légère à Vichy, sous la direction de Strauss. Ils s’éloignèrent bientôt de Paris, engagés tous deux au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles. Ils chantèrent trois ans dans cette ville et deux ans à Lyon. En 1856, M. Barbot débuta, le 12 mars, à la salle Feydeau, dans le rôle de Georges Brown de la Dame blanche. « L’agilité, la correction et le goût, dit M. A. de Rovray, sont les qualités dominantes du jeune ténor. Les notes de poitrine sont fort bonnes et ne manquent ni de force ni d’élan ; mais il excelle dans la voix de tête et dans la voix mixte ; il phrase bien, il sait filer un son et le diminuer jusqu’au pianissimo. Il respire où il faut respirer ; ses ornements sont bien choisis, sa vocalisation bien nette et il ne s’engage jamais dans un trait qu’il n’en sorte à son honneur. Il a dit l’invocation : Viens, gentille dame, avec un charme extrême, une délicatesse, un fini qui lui ont valu des tonnerres d’applaudissements. » Il chanta avec non moins de réussite Blondel de Richard Cœur de Lion, Zampa, Lionel de l’Eclair, Gaston des Dames capitaines, de Reber (1857) ; Fra Diavolo, Surgis des Monténégrins (1858). Le 19 avril 1858, il créa avec sa femme le Siège de Lille d’A. Delannoy au Grand-Théâtre de Lille. Au commencement de mars 1859, il se disposait à quitter Paris quand la direction du Théâtre-Lyrique lui offrit de se charger du rôle de Faust dans l’opéra de Gounod. Il n’hésita pas à remplacer un acteur qui représentait ce rôle depuis un an, et il le joua dans l’espace de quinze jours. Ce fut sa dernière création. Il s’était retiré à Toulouse, quand il fut nommé, en 1875, professeur de chant au Conservatoire, en remplacement de Pauline Viardot. Il est décédé en son domicile 16 rue Halévy à Paris 9e.

Der Verlag Bärenreiter schreibt: Der Band aus der Reihe L’Opéra français mit den Dialogfassungen bringt Licht in die verwirrende Entstehungs-Geschichte von Gounods Faust und bietet den Bühnen eine attraktive Alternative. Charles Gounods Faust erlangte seine internationale Anerkennung in der Fassung als vollständig gesungene Oper; darüber geriet ganz in Vergessenheit, dass das Werk ursprünglich mit gesprochenen Dialogen komponiert worden war. Die beiden frühen Fassungen mit Rezitativen sind Gegenstand der neuen Ausgabe und enthalten bislang unveröffentlichte Nummern und Melodramen. (Die dritte Opernfassung, die sog. „Version Opéra“, ist 2016 in einer Kritischen Ausgabe erschienen, BA 8713).

Gounod beschäftigte sich zwar seit 1838 mit Goethes Faust, sein wirkliches Interesse an dem Sujet erwachte jedoch erst 1850, als am Théâtre du Gymnase-Dramatique die Aufführung des Drame fantastique Faust et Marguerite von Michel Carré zu erleben war. Dieses Stück diente Jules Barbier als Grundlage für das Libretto der Oper, das Gounod getreulich in Musik setzte. Das Libretto war zu lang, jedoch so geschickt angelegt, dass es eine dramatisch erfolgreiche Aufführung zu gewährleisten vermochte, und gründete auf drei Elementen: Das erste ist natürlich die Liebesbeziehung zwischen Faust und Marguerite. Das junge Mädchen, fromm und naiv, erliegt dem Charme eines widerspruchsvollen Faust, der sich anfänglich wie ein skrupelloser Verführer verhält, bevor er schließlich das Vertrauen in seinen ausschweifenden, teuflischen Gefährten verliert. Die zweite Handlungsebene des Librettos ist moralischer und religiöser Natur. Der Librettist unternimmt eine Belehrung über die Sünde: Die unschuldige Marguerite hat sich ihrem Liebhaber hingegeben und ein Kind in die Welt gesetzt, das sie zur Vertuschung ihres „Vergehens“ tötet. Ihre aufrichtige Reue ermöglicht es ihr, den Teufel zu entlarven und zu besiegen. Wie eine „neue Eva“ wird sie belohnt und erfährt ihr Heil in einer Apotheose, die an die Himmelfahrt der Jungfrau Maria erinnert. Der dritte Themenbereich des Werks ist das Fantastische. Es bietet Gelegenheit zu spezifisch theatralischen Bühneneffekten, von Fausts Verjüngung über die idealisierte Erscheinung von Marguerite im Hintergrund des Laboratoriums des Gelehrten bis zur Walpurgisnacht, wo Dämonen und Hexen einen Sabbat feiern, den man sich vielleicht sogar noch heftiger gewünscht hätte.

Etliche Nummern unterscheiden sich von den bekannten Stücken nur durch Details in der Orchestrierung (Duett Faust/Méphistophélès „Me voici!…“, Duell-Terzett „Que voulez-vous messieurs?“, Valentins Tod „Par ici, mes amis!“), andere werden hier erstmals veröffentlicht: das Terzett Faust/Wagner/Siebel „À l’étude ô mon maître“, das Duett Valentin/Marguerite „Adieu, mon bon frère!“, Méphistophélès‘ Arie „Maître Scarabée“, Siebels Romanze „Versez vos chagrins dans mon âme!“, Valentins Arie mit Chor „Chaque jour, nouvelle affaire“, der Hexenchor „Un deux et trois“, außerdem sieben „Mélodrames“, deren fehlende oder unvollständige Orchestrierung für die vorliegende Edition vervollständigt wurde.

Leider konnten etliche weitere Stücke dieser ersten Fassung nicht geortet werden, was insbesondere für den letzten Akt gilt, der umfassend umgearbeitet wurde. Einige Nummern wurden drastisch gekürzt, es war jedoch nicht möglich, ihren ursrpünglichen Zustand zu rekonstruieren. So ist von Fausts Original-Kavatine „Salut! demeure chaste et pure“ nur der erste Teil erhalten. Und auch die über hundert Takte, um die das Quartett „Prenez mon bras un moment!“ gekürzt wurde, konnten nicht wiederhergestellt werden.

„Faust“ 1859: Matthieu Balanqué als Méphistophès der Uraufführung/ Ipernity – auch hier Informationen zum Sänger: Mathieu Émile BALANQUÉ; basse française; (Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, 16 septembre 1826* – Paris 2e, 29 avril 1866*); Père de Réer BALANQUÉ, baryton.; Au Conservatoire de Paris, il obtint des accessits de chant et d’opéra en 1847, puis un second prix de chant en 1848. Mais c’est surtout avec le célèbre ténor Gilbert Louis Duprez qu’il étudia. Il chanta successivement à Bruxelles, à Toulouse, à Strasbourg, puis à Paris où il débuta au Théâtre-Lyrique en 1852. Il y créa, entre autres, le rôle de Méphistophélès dans le Faust de Gounod le 19 mars 1859. Grand, long, maigre, Balanqué semblait avoir été formé à souhait, physiquement, pour représenter ce personnage ; il y fit preuve d’un véritable talent de chanteur et de comédien. Par ailleurs, il a fait des créations à Baden-Baden : le 03 août 1860 la Colombe (Maître Jean) de Charles Gounod ; le 05 août 1862 Béatrice et Bénédict (Don Pedro) d’Hector Berlioz ; le 27 juillet 1863 la Fille de l’Orfèvre d’Edmond Membrée ; le 10 août 1863 le Chevalier Nahel d’Henry Litolff. Il est décédé, célibataire, en sa demeure, 6 rue de Port-Mahon à Paris 2e.

Nachdem es von Léon Carvalho, dem damaligen Leiter des Théâtre-Lyrique, angenommen worden war, begannen 1858 die Proben für das Stück. Carvalho war eine sehr starke Persönlichkeit, Direktor und Regisseur in einem, und Gounod musste unter seinem Druck unentwegt Änderungen vornehmen. Auch im Laufe der Aufführungsserie und der Wiederaufnahme – das Stück wurde jedes Jahr wieder in den Spielplan aufgenommen – kam es ununterbrochen zu Umgestaltungen. Schon bei der Uraufführung am 19. März 1859 unterschied es sich deutlich von den ursprünglichen Ideen Barbiers und Gounods. Die beiden oben genannten Nummern (Terzett und Duett) waren gestrichen. Die „Ronde du veau d’or“ ersetzte die ursprünglichen Scarabée-Couplets, nachdem Carvalho vier Entwürfe für Méphistophélès-Arien abgelehnt hatte. Der Soldatenchor trat an die Stelle von Valentins Arie. Die Dialoge wurden gekürzt und zwei Melodramen verschwanden. Unberührt blieb die Walpurgisnacht, die bei der Presse auf breite Ablehnung stieß: Man schätzte es nicht, dass Hexen auf Besenstielen ritten oder das Feuer eines Kessels mit Eisenlöffeln schürten. Nach der Wiederaufnahme im Herbst 1859 befand die Presse über die Walpurgisnacht, dass nunmehr „etliche Widerlichkeiten ausgemerzt“ seien.

Der letzte Akt war also beträchtlich gekürzt worden, womit dem Werk ein Großteil seiner fantastischen Dimension abhanden kam. Gounod schuf stets mit leichter Hand gefühlvolle Liebesduette, doch war es ihm wohl nicht gelungen, dem Hexensabbat die nötige Wucht zu verleihen; und die schwache Inszenierung war zweifellos auch nicht hilfreich. Hingegen ließ sich das Publikum von der Kirchenszene mitreißen, die ursprünglich der Rückkehr der Soldaten vorausging: Marguerite befand sich mit dem Spinnrad nicht in ihrem Zimmer, sondern auf dem öffentlichem Platz vor ihrem Haus; in einer offenen Verwandlung öffnete sich die nahe gelegene Kirche, um schließlich die ganze Bühne einzunehmen, die nun das Kircheninnere darstellte. Dieser Effekt verschwand 1862, als das Théâtre-Lyrique auf die Place du Châtelet umzog, wo die viel kleinere Bühne nicht die gleichen szenischen Möglichkeiten bot, weshalb die Kirchenszene an den Aktschluss versetzt wurde.

Infolge der Metamorphosen, die Faust während der Aufführungsserie am Théâtre-Lyrique durchlief (von den Provinzbühnen einmal abgesehen!), ist es unmöglich, eine definitive zweite Version der Dialogfassung herzustellen. Was wir unter dieser zweiten Version verstehen, entspricht ganz genau dem im Juni 1859 erschienenen Erstdruck des Werks als Klavierauszug, die mit der zweiten Edition des Librettos einherging. Obwohl sie nicht den zeitgenössischen Aufführungen in Paris entsprach, dienten diese ihr weitgehend als Vorlage. Diese zweite Fassung, die bis auf fünf Melodramen, die zu orchestrieren waren, vollständig ist, wird auf weniger großes Interesse stoßen: Abgesehen von den Dialogen ist sie der Oper Faust in ihrer traditionellen Fassung zu nah. Die psychologische Anlage der Figuren ist viel einfacher, und das Ausmaß des Fantastischen hat sich beträchtlich verringert. Deshalb komponierte Gounod eine neue „Bacchanale“ für den letzten Akt (Anhang 1 der neuen Edition), wofür im Oktober 1859 in Paris Proben angesetzt wurden, ohne dass es in der Folge je zu einer Aufführung gekommen wäre. Die gesprochenen Dialoge verschwanden 1866, doch alles spricht dafür, dass mehrere Melodramen bis 1869 beibehalten wurden, als das Werk in Paris auf die Bühne der Opéra kam. Paul Prévost (Übersetzung: Annette Thein) (aus [t]akte 2/2017)

.

.

Dank an der Bärenreiter Verlag/ Johannes Mundry für die Erlaubnis der Textübernahme. Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.