.

Die Berliner Philharmoniker haben sich in der Vergangenheit kaum oder gar nicht um die Herausgabe von Mitschnitten historischer Konzerte auch ihrer Chefdirigenten gekümmert. Die Präsentation solcher Aufnahmen übernahmen allenfalls und eher in geringem Umfang die großen Labels, für die das Orchester Tonträger aufnahm, exemplarisch die Deutsche Grammophon Gesellschaft (DG) und EMI. Noch vor der Gründung des orchestereigenen Labels der Berliner Philharmoniker (Berlin Phil Media) erwarben sich die britischen Testament Records mit der Veröffentlichung von Konzertmitschnitten große Verdienste. Hier wurden Aufnahmen mit den Dirigenten John Barbirolli, Carlo Maria Giulini, George Szell, Klaus Tennstedt und anderen veröffentlicht. Die früheren Chefdirigenten waren ebenfalls vertreten: Wilhelm Furtwängler mit herausragenden Interpretationen der Fünften und Achten Symphonie von Bruckner, Herbert von Karajan mit Werken von Beethoven, Brahms, Schönberg und Strauss. Eine besondere Rarität war die 2015 erschienene CD mit Werken von Wagner, Mendelssohn, Haydn, Grieg, Tschaikowsky u.a., die die Philharmoniker mit ihrem ersten Nachkriegsdirigenten Leo Borchard schon 1933 bis 1935 für Telefunken aufgenommen auf Schellack aufgenommen hatten.

.

Es dauerte eine Weile, bis sich das Eigenlabel der Philharmoniker auf historischen Tondokumente besann und 2019 in einem großen Wurf an seinen dritten Chefdirigenten Wilhelm Furtwängler in Mitschnitten von Konzerten der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG) in den Kriegsjahren, also von 1939 bis 1945, erinnerte. Exemplarisch und auf höchstem Niveau wurde ein Kompendium Furtwänglerschen Schaffens vorgelegt.

Es dauerte eine Weile, bis sich das Eigenlabel der Philharmoniker auf historischen Tondokumente besann und 2019 in einem großen Wurf an seinen dritten Chefdirigenten Wilhelm Furtwängler in Mitschnitten von Konzerten der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG) in den Kriegsjahren, also von 1939 bis 1945, erinnerte. Exemplarisch und auf höchstem Niveau wurde ein Kompendium Furtwänglerschen Schaffens vorgelegt.

.

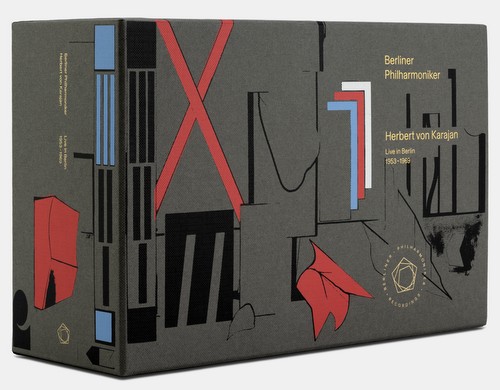

Nun also Herbert von Karajan, Furtwänglers Nachfolger. Karajan lebte und arbeitete zu einer Zeit, in der es große Umwälzungen und Neuerungen der Aufnahmetechnik gab. Die Berliner Philharmoniker waren mit ihrem fünften künstlerischen Leiter von Anfang an in den Medien prominent vertreten und schrieben so (wieder einmal!) ein entscheidendes Kapitel der Tonträgergeschichte (1).

Die Berliner Philharmonie im Bau 1962 in Farbe/ (c) Reinhard Friedrich/Berlin Phil Media

Ganz einsichtig ist die Logik der vorliegenden Edition nicht. Zunächst fragt man sich, warum es ausgerechnet diese 23 Konzerte sind, die nun veröffentlicht wurden. Auch der Zeitraum 1953 bis 1969 erscheint einigermaßen willkürlich. In diesen 16 Jahren gab es deutlich mehr von Karajan dirigierte Konzerte, die von einem der beiden Berliner Sender (RIAS, SFB) mitgeschnitten wurden. Hinter den Konzerten steht meist keine erkennbare Programdramaturgie. So mag die Werkzusammenstellung für die Konzertbesucher seinerzeit ihren besonderen Wert gehabt haben, doch darüber hinaus wohl kaum. Verwunderlich ist zudem, dass neben symphonischen Werken nur fünf Instrumentalkonzerte vertreten sind; in vieren dominiert das Klavier. Konzerte für Violine oder Violoncello beispielsweise fehlen ganz.

.

Ein weiterer Einwand betrifft den aufnahme-technischen Aspekt. Von den 23 Konzerten wurden die meisten, nämlich 18, monaural und nur 5 stereophon aufgezeichnet. Am Beginn stereophoner Rundfunkübertragung und Aufzeichnung stand das Eröffnungskonzert der Berliner Philharmonie am 15. Oktober 1963 mit Beethovens Neunter Symphonie. Der Mitschnitt wurde (zuletzt) in der 2008 erschienenen Edition „Im Takt der Zeit“ der Berliner Philharmoniker als rares Dokument veröffentlicht (BPH 06 06 D, CD 6, Aufnahme des RIAS). In der neuen Edition von 2024 muss man sich mit der Mono-Version zufriedengeben. Dabei war die Frühzeit stereophoner Konzertübertragungen und –Mitschnitte ein überaus spannendes Kapitel wie man im sehr informativen Beitrag „Karajan und der Berliner Rundfunk: Wiederentdeckte Klangschätze“, von Rüdiger Albrecht im Begleitbuch der Edition nachlesen kann.

.

Eröffnung der Berliner Philharmonie/ (c) Reinhard Friedrich/ Berlin Phil Media

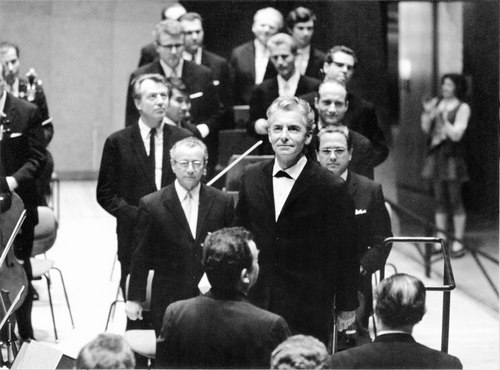

In Zusammenstellung, Aufmachung, Gestaltung und Präsentation von informativem, teils weniger bekanntem Fotomaterial ist die vorliegende Edition, wie die meisten des Philharmoniker-Eigenlabels, ein Ausnahmeprodukt, das (natürlich) nicht zu einem Discountpreis auf den Markt kommt. Für Karajan-erfahrene Hörerinnen und Hörer, aber vor allem auch jene, die ihn nicht mehr erlebt haben oder überhaupt kennenlernen möchten, ist diese Edition eine Bereicherung. Sie ist technisch up to date. Die Originalaufnahmen von RIAS Berlin und Sender Freies Berlin wurden in den renommierten Emil Berliner Studios in Berlin digitalisiert (192 kHz / 24 bit). Die Konzertmitschnitte sind sorgfältig und ausführlich dokumentiert, die jeweiligen Erstaufführungen der Werke durch die Berliner Philharmoniker nachgewiesen. Die Textbeiträge haben hohes Niveau: James Jolly (früher Chefredakteur des renommierten britischen Magazins „Gramophone“) erörtert „Karajan im Konzertsaal“ und hält am Ende fest: „Die vorliegende Edition bietet eine neue und überraschende Perspektive auf eine ungewöhnlich gut dokumentierte Karriere und zeigt uns eine andere – vielleicht ≫wahrhaftigere≪ – Seite dieses Musikers, den wir so gut zu kennen glaubten.“ – Peter Uehling, Musikkritiker und Autor einer Karajan-Biographie, analysiert Karajans Rundfunkaufnahmen eingehend als „Entwürfe der Aufbauzeit“ und geht dabei auch ein auf die Unterschiede zu Wilhelm Furtwängler ein, ferner auf die Komponisten, Konzertprogramme und die (wenigen) zeitgenössischen Werke, die in Karajans Programmen zu hören waren. Für Uehling sind diese Aufnahmen „vieles zugleich: interpretatorisches Skizzenbuch und Experimentierfeld; Dokumente eines Live-Zauberers, aber auch Bestätigung im Studio gewonnener künstlerischer Überzeugungen; Einblick in die Geschichte der Konzertdramaturgie und Überlieferung zeitgenössischer, aber nicht ewiger Musik und natürlich Dokumentation einer unendlich reichen und unendlich erfolgreichen Aufbauzeit“.

.

Herbert von Karajan ca. 1963/ (c) Siegfried Lauterwasser/Berlin Phil Media

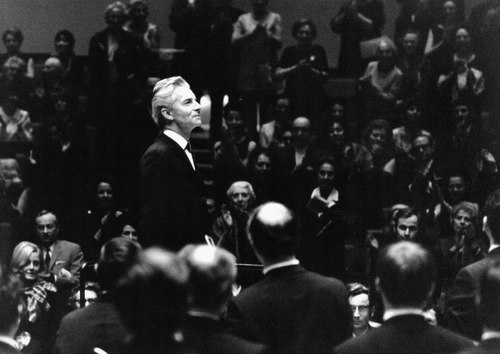

Die hier veröffentlichten Zeugnisse von Karajans Arbeit zeigen eine andere Seite des Künstlers, der als ein Prototyp des Dirigenten des 20. Jahrhunderts galt. Karajan – der professionelle Musiker, der nichts dem Zufall oder der Spontaneität überließ, der kühl kalkulierende Interpret, der stets auf Perfektion und geschliffenen Klang setzte – das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere war im Live-Konzert zu erleben und ist hier (noch einmal) zu erfahren: eine Unmittelbarkeit des Musizierens, Spontaneität, überraschende Momente und Wendungen.

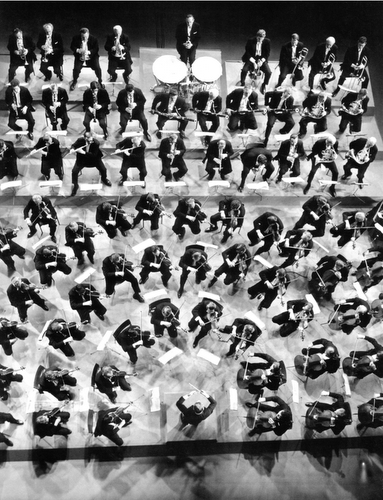

Man kann anhand der Mitschnitte studieren, wie sich das Orchester in den 1950er- und 1960er-Jahren Zeit entwickelte. Das verdeutlichen exemplarisch die Aufnahmen von Beethovens Symphonie Nr. 3 am Beginn und am Ende dieser Edition. Die „Eroica“ im Konzert vom 8. September 1953 im Titania-Palast verrät noch ein gewisses Fremdeln mit dem künftigen Chefdirigenten Karajan. Die Musiker müssen sich noch an seine Art des Dirigierens gewöhnen, so scheint es. Hier klingt der zum Zeitpunkt des Konzertes noch lebende Furtwängler doch durch bzw. nach, auch dessen ungeahntes Temperament (vgl. das sich fast überschlagende Scherzo und das sehr drängende Finale).

.

Die ccc Filmstudios 1967/ (c) Siegfried Lauterwasser/ Berlin Phil Media

Besonders interessante Beispiele der Kunst Karajans und der Berliner Philharmoniker sind Interpretationen von Werken der Komponisten Brahms, Bruckner, Schubert, Schumann, Richard Strauss, Debussy, Bartók – und Ligeti. Brahms‘ Zweites Klavierkonzert ist in kongenialer Aufführung mit dem Solisten Geza Anda nachzuerleben. Der Konzertmitschnitt (schon in Stereo!) ist noch lebendiger und suggestiver, auch freier als die Studioaufnahme. Solist und Orchester musizieren sensibel und subtil miteinander, keiner sticht den anderen aus. Die Vierte Symphonie wird gelassen und nicht mit der unerbittlichen Strenge eines Furtwängler genommen. Schuberts Achte Symphonie (C-Dur D 944) imponiert zwar durch von Anfang an und in allen Sätzen bewegte, zügige Tempi, fließende Bewegung, ein schönes „brio“; der Klang ist transparent und plastisch. Allerdings dürfte eine gewisse Ruppigkeit manchen Hörer verstören. Bruckner ist mit zwei Symphonien vertreten. Die Vierte Symphonie ist detailreich und spannend inszeniert, klanglich aber trotz Stereo-Aufnahme zu flach. Mehr Eindruck macht die Achte mit großen Bögen, langem Atem, dem breit genommenen, aber nicht schleppenden Adagio. In seiner temperamentvollen Interpretation von Schumanns Vierter Symphonie (Konzert 1959) macht Karajan besonders im Finale Furtwängler (vgl. Studioaufnahme DG, 1954) deutlich Konkurrenz, übertreffen kann er den Vorgänger allerdings nicht.

Richard Strauss, dessen Werke Karajan besonders lagen, ist mit mehreren Kompositionen vertreten: Ein Heldenleben, ohne Pathos, auch mit vielen leisen Tönen, akustisch nicht ganz befriedigend. Die Vier letzten Lieder singt Elisabeth Schwarzkopf nicht so eindringlich wie in der legendären Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra mit dem Dirigenten George Szell. Preziosen der Strauss-Interpretation bietet der Mitschnitt des Konzerts vom 30. Dezember 1965: Also sprach Zarathustra, musikalisch überaus subtil und farbig, in der Inszenierung kontrastreich, aufregend und tiefgründig, sowie Don Quixote mit den fabelhaften Solisten Pierre Fournier und Giusto Cappone als großes, kontrastreiches Poem, in dem auch eine fantastische Geschichte erzählt wird. – Debussys Prélude à l’après-midi d’un faune und Ravels Zweite Suite aus „Daphnis et Chloé“ waren von Karajan besonders geschätzte Werke. Ihr Klangzauber, den die Philharmoniker wunderbar realisieren konnten, entfaltete sich 1961 bestimmt im Konzertsaal. Das kann die Mono-Aufnahme nur begrenzt wiedergeben. Karajan hat, nicht nur in den in der Box dokumentierten frühen Jahren, der Musik des 20. Jahrhunderts keine große Aufmerksamkeit geschenkt.

Herbert von Karajan ca. 1970 /(c) Siegfried Lauterwasser/Berlin Phil Media

Das Capriccio von Rolf Liebermann in der eigenwilligen Besetzung für Sopran, Violine und Streichorchester oder Richard Rodney Bennets Aubade sind gewiss keine typischen Beispiele für die „zeitgenössische“ Musik. Ein herausragendes Werk der Moderne ist dafür György Ligetis Atmosphères (hier schon stereophon). Und dass diese Komposition mit ihrem einzigartigen Klangzauber dem Dirigenten besonders lag, verwundert nicht. Mindestens ebenso intensiv und perfekt musiziert wird Bartoks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta – ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts und Paradestück für Orchester und Dirigent, das Wilhelm Furtwängler am 30. Januar 1938 mit den Philharmonikern in Erstaufführung vorstellte (davon gibt es leider keine Aufnahme!).

.

Karajan, der Perfektionist und Klangtüftler, der Werke wieder und wieder studierte, mit dem Orchester probte und seine Interpretationen verfeinerte, bevor er ins Studio zu Aufnahmen ging, wollte eigentlich keine Live-Aufnahmen, also Mitschnitte von Konzerten. Dass einige nun aber doch veröffentlicht worden sind, ist ein Gewinn. Sie sind wichtige Dokumente, die den besonderen Reiz der Konzerte, die man seinerzeit in Berlin hören konnte, vermitteln. Vor allem sind sie oft lebendiger als die (in der Regel späteren) Studioaufnahmen. Die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent präsentieren sich „grandios anders“ (Wolfram Goertz in der „ZEIT“). Man erlebt ein freieres und impulsiveres Musizieren und Herbert von Karajan eben auch als einen „Meister des Augenblicks“ (Foto oben: Herbert von Karajan Siegfried Lauterwasser DG). Peter Heissler

.

.

(1) vgl. dazu Helge Grünewald: Musik und Technik. Ein spannendes Kapitel in der Geschichte der Berliner Philharmoniker, in: Winzen, M. (Hrsg.): Musik! Die Entstehung eines Weltorchesters. Die Berliner Philharmoniker im 19. Jahrhundert, Oberhausen 2015.