.

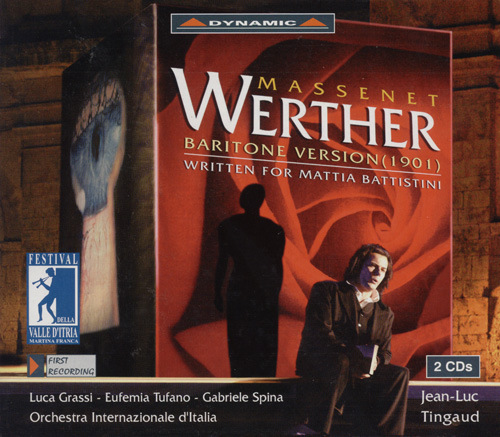

Und wieder bannt uns das renommierte Label Palazzetto Bru Zane in Erstaunen ob seiner Repertoire-Politik. Diesmal mit Massenets Werther in der Bariton-Version, die Massenet für den berühmten Bariton seiner Zeit, Mattia Battistini, schrieb, dem er sehr zugetan war. Nur eben: Es gibt eigentlich keine französische Version für Bariton, denn Battistini sang diese Partie nur (??) in seiner Heimatsprache. Erst 2004 nahm Thomas Hampson (nach Dale Duesing im fernen Seattle) eine Version auf, die auf der Grundlage der Battistini-Absachrift die Baritonlage an die Noten- und französisch-sprachliche Linie anpasst. Seitdem haben es manche Baritone gesungen und sind damit dokumentiert (und als DVD/2004 erhältlich). Von Luca Grassi 2007 Martina Franca in Italienisch), sodann in Französisch Dale Duesing (Seattle 1989), Thomas Hampson (Version Almeida, Met 1999 mit DVD Konzert Paris 2004 Mezzo) über Philip Addes (2011 Montreal), Adam Tunnicliffe und Ed Ballard (Glyndebourne Touring 2008), bis zu kürzlich Ludovic Tézier (2023 in Wien). Es ist das Verdienst der älteren Dynamic-Aufnahme von 2003 (ersch. 2004), mit Luca Grassi die originale Battistini-Version in eben dessen Heimatsprache herausgegeben zu haben. Und es ist ein Irrtum, wenn man nun von einer Battistini-Fassung spricht, aber die französische meint.

Es gibt lediglich die Übertragungen der Gesangslinie für Battistini als handschriftlicher Klavier-Auszug. Und eine Arbeitspartitur, in die ein Kopist die neue Bariton-Gesangslinie eingetragen hatte. Im Nachlass von Vanni Marcoux , dem berühmten französischen Bariton, befindet sich eine solche. Und es gibt Varianten von einer zur anderen, was auf schrittweise Bearbeitungen hindeutet, die vielleicht im Laufe von zehn Jahren erfolgten. Eine Version wurde in den USA ausgegraben und 1989 in Seattle mit Dale Duesing und 1999 an der Metropolitan Opera in New York mit Thomas Hampson aufgeführt, wobei der Text auf einer Partitur basierte, die sich im Besitz des Dirigenten Antonio de Almeida befand (Almeida war ja stets für Überraschungen auf dem musikalisch-archäologischen Sektor gut). Der Text zeigt einen früheren Stand als den, den Mattia Battistini für die beiden Auszüge aus dem Jahr 1911 aufgenommen hat, wobei die Varianten auf einigen Exemplaren (separates Stück oder Gesamtausgabe) erscheinen, die der italienische Bariton verwendet hat; dies geht aus Kopien hervor, die Jacques Chuilon, Autor einer Biografie über Mattia Battistini (Mattia Battistini, King of Baritons erschienen bei Rowman & Littlefield Publishing Group Inc 2009), vorlegte.

Es gibt lediglich die Übertragungen der Gesangslinie für Battistini als handschriftlicher Klavier-Auszug. Und eine Arbeitspartitur, in die ein Kopist die neue Bariton-Gesangslinie eingetragen hatte. Im Nachlass von Vanni Marcoux , dem berühmten französischen Bariton, befindet sich eine solche. Und es gibt Varianten von einer zur anderen, was auf schrittweise Bearbeitungen hindeutet, die vielleicht im Laufe von zehn Jahren erfolgten. Eine Version wurde in den USA ausgegraben und 1989 in Seattle mit Dale Duesing und 1999 an der Metropolitan Opera in New York mit Thomas Hampson aufgeführt, wobei der Text auf einer Partitur basierte, die sich im Besitz des Dirigenten Antonio de Almeida befand (Almeida war ja stets für Überraschungen auf dem musikalisch-archäologischen Sektor gut). Der Text zeigt einen früheren Stand als den, den Mattia Battistini für die beiden Auszüge aus dem Jahr 1911 aufgenommen hat, wobei die Varianten auf einigen Exemplaren (separates Stück oder Gesamtausgabe) erscheinen, die der italienische Bariton verwendet hat; dies geht aus Kopien hervor, die Jacques Chuilon, Autor einer Biografie über Mattia Battistini (Mattia Battistini, King of Baritons erschienen bei Rowman & Littlefield Publishing Group Inc 2009), vorlegte.

Jacques Chuilon ist der festen Überzeugung, dass die Vereinbarung zwischen Battistini und Massenet aus praktischen Gründen eine Baritonlinie vorsah, die ohne Änderungen in die bestehende Orchesterpartitur eingefügt werden konnte, damit die Repertoiretheater, die bereits mit dem Orchestermaterial der Tenorversion gearbeitet hatten, nicht darunter leiden mussten; diese Hypothese wird nicht durch die Tatsache widerlegt, dass Battistini zwei – derzeit verschollene – Orchestermaterialien von Werther besaß, da der Sänger diese Materialien sehr schnell in die osteuropäischen Länder liefern können musste, in denen er insbesondere „seine“ Version gesungen hatte. Solange diese Materialien jedoch nicht wieder aufgetaucht sind, wird man nicht wissen, ob sie Spuren der vom Komponisten vorgeschlagenen Änderungen tragen.

Der „nerue“ Bariton-Werther beim Palazzetto, Tassis Christoyannis/Agence Massis

Thomas Hampson, der zweite moderne französische Bariton-Werther nach Dale Duesing schreibt auf seiner Seite dazu: „Ein autographes Manuskript ist nicht erhalten, aber eine Arbeitspartitur, die Battistini gehörte, bildete die Grundlage für die hier (2004 konzertant im Pariser Châtelet) aufgeführte Fassung, in der die Rolle nicht nur transponiert, sondern auch umgeschrieben wurde, um der dunkleren und psychologisch reicheren Baritonstimme gerecht zu werden“.

.

Die erneute Umarbeitung ins Französische und überhaupt betont erwartungsgemäß weniger die glanzvollen denn die dramatisch-dunkleren Momente, was mich nicht für die Fassung einnimmt. Das klingt für mich eher nach einem depressiven Hamlet als nach einem feuerköpfigen jungen Mann im Liebes-und Verzweiflungswahn, im Sinne Goethes. Die Partie erscheint nun viel älter, gesetzter, klingt nach spätem Glück eines Rentiérs. Zumal nun mit La Gens auch eine sehr stimmlich recht reife Frau sich zu ihm gesellt, ein wenig also: Eine Kaffee-Runde im Altersheim oder (Der Traum des Werther, haben Alberts Pistolen versagt?). Da stört der ältere Bariton-Mitbewerber Albert eher weniger.

.

Nach einer DVD und einigen weiteren Live-Mitschnitten ist die neue Palazzetto-Buch-Edition aber zumindest die erste CD (!)-Ausgabe des Bairton-Werther, nämlich mit Glanz von Tassis Christoyannis neben einer ältlichen, abgedunkelten und nun wohl ins Mezzofach abgewanderten Véronique Gens gesungen. Der einzige Tenor weit und breit in Wetzlar ist nun Herr Schmidt. Aber Christoyannis kann für mich einfach alles singen, sogar das Telefonbuch von Neuilly, denn ich liebe diese tolle Bass-.Bariton-Stimme, zumal im Französischen. Was für ein Sänger, was für ein sinnliches Timbre, was für ein sexy Mann! Aber er allein reißt nicht alles raus. Thomas Dolie und Hélène Carpentier als Albert und Sophie sind wirklich befriedigend. György Vashegyi am Pult der beim Palazzetto bewährten Budapester Kräfte ist mir hingegen zu bodenlastig und nicht rauschhaft genug. Da gilt oben Gesagtes.

Dafür ist die Textbeilage (leider wie stets nur ein Englisch und Französisch trotz des überdimensional großen deutschsprachigen Marktes in der EU) wieder Grund für einen Neukauf! Und eben wegen der fehlenden deutschen Übersetzung bringen wir nachstehend zwei Auszüge (in eigener deutschen Übersetzung/DeepL) zur weiteren Information über die Bariton-Version, und anschließend zwei weitere interessante Beiträge von Danilo Prefumo und Lesley Wright . Es ist doch bemerkenswert, wie sich die Darstellung von Details unterscheiden. G. H.

.

Mattia Battistini als Werther/Wikipedia

Alexandre Dratwicki schreibt beim Palazzetto: Auf Wunsch von Mattia Battistini stimmte der Komponist einer Neufassung der Titelrolle zu – eine Aufgabe, die Massenet bereits in groben Zügen für Massenet für Victor Maurel, der den Werther schließlich nicht sang (und die der italienische Bariton anscheinend selbst vollendet hatte) für die Aufführungen in St. Petersburg 1902 fertiggestellt hatte. Obwohl kein autographes Manuskript von Massenets Hand existiert, sind Skizzen von ihm erhalten, in denen die Rolle des Albert für einen Tenor umgeschrieben wurde, zweifellos, um den französischen Provinztheatern die Möglichkeit zu geben, den Helden des Werks mit dem führenden Bariton des Hauses zu besetzen, während sie Albert einem Solotenor geben konnten. Aber die Adaption wurde nie vollendet. Dennoch veröffentlichte die Firma Heugel eine Vokalpartitur, wahrscheinlich nach Massenets Tod und unter Bedingungen der Eile, wie die zahlreichen Druckfehler verraten.

Die wenigen Auszüge aus Werther, die Battistini aufgenommen hat, unterscheiden sich deutlich von dieser Partitur, die wahrscheinlich das Werk eines „internen“ Bearbeiters ist, der das kommerzielle Potenzial der Oper erweitern wollte. Seitdem haben die Baritone, die diese Rolle singen, die Partitur häufig auf ihre eigenen stimmlichen Möglichkeiten zugeschnitten.

Die vorliegende Aufnahme – die dritte kommerzielle Veröffentlichung der Baritonfassung – soll einen Beitrag zur Nachwelt des Werther beitragen, indem sie zwei Aspekte beleuchtet, die die Musik in den Vordergrund stellt: den Text und die Frage nach der Stimmfarbe. Alexandre Dratwicki/DeepL

.

Ebenfalls Palazzetto: Jean-Christophe Branger – ein Bariton-Werther. Nach mehreren gescheiterten Versuchen in Frankreich und im Ausland wurde Werther schließlich am 16. Februar 1892 in Wien (in deutscher Sprache) mit dem Tenor Ernest Van Dyck in der Titelrolle gegeben. Entgegen allen Erwartungen war die Premiere ein denkwürdiger Triumph. Das Werk wurde während der Spielzeit regelmäßig wiederaufgenommen und im selben Jahr in Weimar (ebenfalls in deutsch) aufgeführt. Aber es hatte Schwierigkeiten, sich in Frankreich und anderswo zu etablieren, da kein Tenor in der Lage war, eine Rolle, die solche stimmlichen und dramatischen Anforderungen stellte, auszuführen.

Ebenfalls Palazzetto: Jean-Christophe Branger – ein Bariton-Werther. Nach mehreren gescheiterten Versuchen in Frankreich und im Ausland wurde Werther schließlich am 16. Februar 1892 in Wien (in deutscher Sprache) mit dem Tenor Ernest Van Dyck in der Titelrolle gegeben. Entgegen allen Erwartungen war die Premiere ein denkwürdiger Triumph. Das Werk wurde während der Spielzeit regelmäßig wiederaufgenommen und im selben Jahr in Weimar (ebenfalls in deutsch) aufgeführt. Aber es hatte Schwierigkeiten, sich in Frankreich und anderswo zu etablieren, da kein Tenor in der Lage war, eine Rolle, die solche stimmlichen und dramatischen Anforderungen stellte, auszuführen.

Die Pariser Premiere an der Opéra-Comique machte diese Schwierigkeiten deutlich. Im Herbst 1892 probte Étienne Gibert, der Schöpfer des Roland in Esclarmonde, mit der jungen Marie Delna. Doch verzweifelt von Massenets Forderungen und seiner wiederholten Unzufriedenheit mit ihm, gab der Tenor schließlich seine Rolle zurück. Die wurde dann Charles Delmas zugewiesen, der prompt erkrankte. Angesichts dieser vielfältigen Schwierigkeiten komponierte Massenet eine Fassung der Titelrolle für Bariton, die er für Victor Maurel, einem bewunderten Verdi-Interpreten, vorgesehen hatte Doch dieses Projekt, das für die Opéra-Comique geplant war, scheiterte jedoch bald, bis der Tenor Guillaume Ibos Massenet anfragte, ob er sich der Herausforderung stellen könne. Ibos behauptete später sogar, er habe sich an Massenet gewandt, nachdem er von dem Projekt mit Maurel erfahren habe. Allerdings überzeugte seine Darstellung die Kritiker nicht. Werther sollte erst 1903 in Frankreich dank des Talents des jungen Léon Beyle seine Nische in Frankreich finden.

Bariton Philipp Addis als Werther in Montreal/PHOTO MIGUEL LEGAULT, COLLABORATION SPÉCIALE Montreale 2011

In der Zwischenzeit tauchte die Baritonversion wieder auf, als Mattia Battistini (1856-1928) Massenet fragte, ob er Werther singen könne. Als gewiefter Stratege bot ihm der Komponist die für Maurel arrangierte Partitur an und behauptete, sie sei für ihn konzipiert worden, wie er an seinen Verleger Heugel schrieb: „Sie wissen sehr wohl, dass die Arbeit getan ist – sie ist fertig – aber ich möchte, dass, wenn ich meine Antwort gebe, bekannt wird, dass ich die Rolle auf diese Weise für Battistini arrangiert habe“. Nachdem er die Rolle mit Massenet studiert hatte, sang der italienische Bariton die Rolle (in Italienisch!) im November 1901 in Warschau und im folgenden Jahr in St. Petersburg und Odessa, ein Jahrzehnt bevor er einige Auszüge im Jahr 1911 aufnahm. Doch Massenets Autograph dieser Fassung ist bis heute nicht auffindbar und wurde nie veröffentlicht. Dennoch wurde sie wahrscheinlich weitergegeben, vielleicht sogar vom Komponisten oder auch von anderen, denn der französische Bariton Vanni Marcoux besaß ein Exemplar des Werther aus dem Jahr 1918, in der die – handschriftliche – Gesangslinie manchmal von dem abweicht, was wir in Battistinis Aufnahmen hören. Die Baritonfassung geriet schließlich in Vergessenheit, da die Tenöre in einer Oper, die inzwischen in den Opern-Kanon aufgenommen worden war, großen Erfolg hatten. (Erst 1989 tauchte die Baritonfassung in einer Bearbeitung durch Antonio de Almeida) wieder auf. Nach Dale Duesing in Seattle im Jahr 1989 nahm Thomas Hampson die Oper 1999 wieder auf (dto. Almeida). Jean-Christophe Branger/ DeepL/ Kursiveinschübe G. H.

.

Nachstehend ein weiterer interessanter Artikel des italienischen Musikwissenschaftler Danilo Prefumo aus dem Beiheft zu der erwähnten originalen Battistini-Version aus Martina-Franca 2007.

Nachstehend ein weiterer interessanter Artikel des italienischen Musikwissenschaftler Danilo Prefumo aus dem Beiheft zu der erwähnten originalen Battistini-Version aus Martina-Franca 2007.

Massenet hatte bereits seit 1880 begonnen, an Werther zu denken und vervollständigte sein Projekt dann im Februar 1882 zur Zeit der italienischen Erstaufführung von Hérodiade. Damals war er mit der Komposition von Manon und Le Cid beschäftigt und hatte nicht viel Zeit, um die Arbeit des Librettisten Paul Milliet zu verfolgen, die nur von Georges Hartmann, dem ersten Pariser Verleger des Komponisten, überwacht wurde. Da Hartmann und Massenet mit Milliets Arbeit wenig zufrieden waren, erbaten sie die Mitarbeit eines weiteren Librettisten ihres Vertrauens, Edouard Blau. Dessen Beitrag erwies sich für das gute Gelingen des literarischen Teils als entscheidend; sein Name erscheint denn auch als erster in dem von ihm zusammen mit Milliet (der dann nicht mehr mit Massenet arbeitete) verantworteten Libretto.

Dieses wurde Anfang 1885 beendet, und Massenet begann im Frühjahr desselben Jahres mit der Komposition. Die Klavierfassung war Ende Februar 1887 fertig, und die Orchestrierung wurde am 2. Juli desselben Jahres beendet. Ursprünglich sollte die Oper an der Opéra-Comique herauskommen, aber am 25. April 1887 ging das Haus in Flammen auf, und alle Pläne hinsichtlich des Werther wurden buchstäblich zu Rauch. Einige Jahre lang sollte von dem Werk nicht mehr die Rede sein.

Delores Ziegler (Charlotte) and Dale Duesing (Werther) in Massenet’s Werther, Seattle Opera 1989/Matthew McVay

Am 19. November 1890 ging Massenets Manon über die Bühne der Kaiserlichen Hofoper in Wien; die Hauptrollen sangen Marie Renard und der belgische Tenor Ernest van Dyck. Es war ein riesiger Erfolg, weshalb es wahrscheinlich ist, dass in dessen Sog der Einfall entstand, hier auch den noch unaufgeführten Werther spielen zu wollen. Der Leiter des Wiener Hauses, Wilhelm Jahn, nahm den Vorschlag begeistert auf.

Der Verleger Hartmann war aber anfangs 1891 gezwungen, eine Bankrotterklärung abzugeben, und dieses unglückselige Ereignis versetzte den Komponisten nicht wenig in Angst um das Schicksal seiner Oper. Zu Massenets Glück wurde das Verlagsarchiv von Heugel erworben, und damit unterlag Werther keinem Risiko.

Ludovic Tézier als Werther in Wien 2022/Foto Pöhl

So kam es endlich mit den erwähnten selben Sängern zur Wiener Uraufführung vom 16. Februar 1892. Wie damals üblich, wurde die Oper in deutscher Sprache geboten (die Übersetzung stammte von Max Kalbeck). Es kam zu einem vollem Erfolg bei Publikum und Kritik; auch der bei der Premiere anwesende Johannes Brahms gab seiner Bewunderung für die Partitur Ausdruck. Bei seiner Rückkehr nach Paris fand Massenet ein Schreiben von Léon de Carvalho, dem Direktor der wiedererstandenen Opéra-Comique, vor, in dem zu lesen war: “Revenez-nous […] et rapatriez ce Werther que, musicalement, vous avez fait français”.

Auf den Tag genau ein Jahr nach der Wiener Premiere und nach der eigentlichen französischsprachigen Premiere in Genf 1892 (mit Ernest van Dyck) ging Werther mit triumphalem Erfolg am 16. Februar 1893 über die Bühne der Opéra-Comique, damals im Théatre Lyrique an der Place du Chatelet.

Massenets Widmungsfoto für den von ihm hochgeschätzten Battistini/Novo

Auf der Hauptprobe war es allerdings zu einem unerfreulichen Zwischenfall gekommen. Weil Massenet mit dem für die Titelrolle vorgesehenen Tenor (Etienne Gilbert) in keiner Weise zufrieden war, protestierte er gegen diesen auf aufsehenerregende Weise wegen Unfähigkeit. Le Figaro brachte die Nachricht in großer Aufmachung und fügte auch hinzu, Massenet hätte die Absicht, die Rolle von Tenor auf Bariton umzuschreiben und sie dann Victor Maurel (dem ersten Jago in Verdis Otello) zu übertragen.

Die Vorstellung einer Baritonfassung kam Massenet also sehr früh (1901) in den Sinn, obwohl diese erst etliche Jahre später zustande kam, was dem italienischen Sänger Mattia Battistini (Contigliano, Rieti, 1857 – Colle Buccaro, Rieti, 1928) zu verdanken war. Battistini hatte eine der bedeutendsten Baritonstimmen und oft Opern von Massenet gesungen, die damals auch in Italien sehr populär waren. Die Beziehung zwischen den beiden Künstlern war immer eine ausgezeichnete, und Massenet nahm den Vorschlag des Sängers einer Transponierung der Rolle des Werther vom Tenor zum Bariton gerne auf (auf dieselbe Weise transponierte er, gleichfalls für Battistini, die Rolle des Athanaël in Thaïs von Bass auf Bariton).

Natürlich wurde Werther in dieser Neufassung von 1901 von Battistini immer auf Italienisch gesungen, und der Künstler erkühnte sich nie, die Rolle in Frankreich zu singen, wo er sie hätte auf Französisch bringen müssen. Im übrigen gehörte damals der Purismus hinsichtlich der Originalsprache nicht zur landläufigen Meinung, und es wurde als ganz natürlich betrachtet, dass man eine Oper in die Sprache des Landes, in welchem sie gegeben wurde, übersetzte.

In jedem Fall diente damals das Italienische als übergeordnete Sprache, und französische Opern wurden, wenn sie außerhalb Frankreichs gespielt wurden – beispielsweise an der New Yorker Met – fast immer auf Italienisch gegeben.

Aufführungsposter für Battistini als Werther 1911/Ipernity

Die Erstaufführung des Werther in der Baritonfassung erfolgte am 18. November 1901 in Warschau mit Battistini in der Titelrolle und Salomea Kruscenski als Charlotte. Der Vorgang blieb nicht frei von kritischen Einwänden, auch wenn niemand wagte, den Wert von Battistinis künstlerischer Leistung zu beanstanden, der – wie Giancarlo Landini schrieb – „auf neue, unübliche Weise die Natur dieser Figur zeichnete: Ausbrüche und Leidenschaft fügten sich in eine höhere Schönheit der Ausdrucksweise, als Beweis für ein dermaßen vornehmes Fühlen, dass es zum Selbstmord trieb, um der Gewöhnlichkeit der Gesellschaft zu entgehen“.

Danilo Prefumo (Übersetzung: Eva Pleus). Entnommen der Beilage zur Dynamic-CD der Oper in der Einspielung eines Mitschnitts aus Martina Franca 2007 mit Luca Grassi unter Jean-Luc Tingaud.

.

.

Und dazu noch ein Beitrag von Lesley Wright: Obwohl die Wiener Premiere sehr positiv aufgenommen wurde, brachte es das Werk an der Opéra-Comique in Paris zwischen 1893 und 1902 nur auf 56 Aufführungen. In London scheiterte die Oper 1894 grandios. Massenets schwierige und abenteuerliche Suche nach dem richtigen Tenor, der seinen tragisch-romantischen Helden an der Opéra-Comique spielen konnte, zögerte nicht nur die Pariser Premiere vom November 1892 auf den 16. Januar 1893 hinaus (so dass die Ehre der ersten französischsprachigen Produktion am 27. Dezember 1892 Genf zuteil wurde), sondern bewegte den Komponisten möglicherweise auch dazu, eine Fassung für Bariton vorzulegen.

Victor Maurel war Massenets idealer Werther, sang die Partie aber nie/Ipernity

Mit dieser Fassung verband der Komponist Berichten zufolge die Hoffnung, dass der große Sänger und Schauspieler Victor Maurel (der Verdis ersten Iago und Falstaff gegeben hatte) die Rolle im April 1894 an der Opéra-Comique übernehmen und mit Werther anschließend auf Welttournee gehen würde. (…) Viele Jahre später betonte der Tenor der Genfer Erstaufführung, Guillaume, Ibos noch einmal, wie viel Gewicht Massenet seiner Oper und ihrem Erfolg beimaß, weil sie „sein eigenes Leben als Mensch und Musiker“ widerspiegelte. Diese Behauptung scheint trotz der Beobachtung ihre Gültigkeit zu behalten, dass Ibos gegen Ende seines Lebens dazu tendierte, die Wahrheit auszuschmücken, vor allem was seinen eigenen Beitrag zur Geschichte des Werther anbelangt. Dieser Beitrag bestand darin, dass er in letzter Minute die Titelrolle übernahm und damit die Pariser Premiere ermöglichte. (…)

Die Bärenreiter-Neuedition geht den Unterschieden zwischen den verschiedenen Quellen aus der Zeit Massenets nach, erläutert diese und bringt sie zusammen (etwas, was dem Komponisten selbst nie gelang). Sie würdigt außerdem die Rolle des Librettos, korrigiert Fehler und Auslassungen und empfiehlt eine andere Paukenstimmung (davon ausgehend, dass heutigen Paukisten drei leicht zu stimmende Pauken zur Verfügung stehen). Anmerkungen machen ältere Lesarten zugänglich und erläutern Massenets Wunsch nach einem Zusammenwirken von Inszenierung und Musik.. Lesley Wright (aus [t]akte 2/2016) (Übersetzung: Anna-Lena Bulgrin)

.

.

.Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge dieser Serie Die vergessene Oper hier.

Doch letztlich könnte

Doch letztlich könnte

Man schüttelt doch den Kopf ob der Repertoirepolitik des franco-italienischen Hauses (zumal nicht immer wirklich beglückend gesungen wird). Aber selbst angesichts der Seltenheit der Déjanire: gibt es nicht andere, brennendere Titel zur Wiederauferweckung?

Man schüttelt doch den Kopf ob der Repertoirepolitik des franco-italienischen Hauses (zumal nicht immer wirklich beglückend gesungen wird). Aber selbst angesichts der Seltenheit der Déjanire: gibt es nicht andere, brennendere Titel zur Wiederauferweckung?

des Festivals griechischer Filme im Berliner Kino Babylon gezeigt wurde. Dieser widmet sich nicht der Diva mit internationaler Karriere, nicht der Geliebten, ebenso wie sie berühmte Männer wie Onassis und Giuseppe Di Stefano, der erstaunlichen Verwandlung vom dicklichen hässlichen Entlein zum strahlenden Schwan mit Hilfe oder doch nicht eines Bandwurms, der von den Medien gepflegten Feindschaft mit Renata Tebaldi, sondern der Jahre

des Festivals griechischer Filme im Berliner Kino Babylon gezeigt wurde. Dieser widmet sich nicht der Diva mit internationaler Karriere, nicht der Geliebten, ebenso wie sie berühmte Männer wie Onassis und Giuseppe Di Stefano, der erstaunlichen Verwandlung vom dicklichen hässlichen Entlein zum strahlenden Schwan mit Hilfe oder doch nicht eines Bandwurms, der von den Medien gepflegten Feindschaft mit Renata Tebaldi, sondern der Jahre