Erst seit der Rossini-Renaissance in Pesaro ab 1985 ist eigentlich auch der Name seiner ersten Frau, Isabella Colbran, über die bloße Nennung als Rossini-Interpretin in das heutige Bewusstsein gerückt – jene Sängerin, die mit ihrer dunkel timbrierten Sopranstimme ihn zu den herrlichen Opern wie Otello oder Armida inspirierte. Wer war sie? Eigentlich kennt man sie nur als Anhängsel Rossinis, der sie von dem Intendanten (Domenico Barbaja) des San Carlo in Neapel „übernahm“, erstaunlicherweise sogar heiratete und für den sie für eine gewisse Zeit zur Muse wurde.

Mit starkem spanischem Profil…/Rossini Festival Pesaro

Den Begriff Mezzosopran gab es da noch nicht, nur Sopran I /prima donna und II/seconda donna sowie alto, aber es ist nach Lage der Noten kein Zweifel daran, dass die Colbran ein dunkler Sopran war, ähnlich dem Falcon in Frankreich nach der Sängerin Cornelie Falcon, eben ein kurzer Sopran mit guter Tiefe. In moderner Zeit sind das Stimmen wie die der Cecilia Gasdia oder Anna Caterina Antonacci mit ihrem leidvoll-poetischen Timbre – ein wirklicher im oberen Bereich knapper Sopran voller Poesie und nicht das energisch-tüchtige Geratter einer Joyce Di Donato ohne Charme und Kern oder die angestrengte Hochleistungsbalance einer Cecilia Bartoli (ich weiß, ich handele mir jetzt einen Sturm der Entrüstung ein). Die Colbran schuf einen neuen Stimmtyp und war für Rossini das ideale Instrument zum Ausdruck seiner zunehmenden Hinwendung zu Menschlichkeit voller dunkler Tragik. Mit der Trennung von der Colbran wandte sich Rossini anderen Stimmen zu und die Aufteilung in Kategorien, wie wir sie heute spätestens seit Verdi kennen (der das klassische Quartett Sopran/Mezzosopran/Tenor/Bariton „erfand“), bahnte sich mit Bellini und Donizetti an (wenngleich auch Donizetti durchaus an dem stimmlich flexiblen Modell der beiden Soprane festhielt und sich für Bellinis Norma die Damen durchaus abwechselten als Norma und Adalgisa, was als Karikatur später in unserer Zeit das Tandem Verrett-Bumbry oder auch Sutherland-Caballé vorführte, letztere beide Normas von Rang). Rossini liebte die dunklen Stimmen, und seine frühen Opern sind voll mit Partien für schnurrbärtige Altistinnen in der Folge der Kastraten – nicht umsonst nennt man Rossini auch den letzten Barockkomponisten. Aber mit der Colbran änderte sich auch seine Ästhetik in Richtung weniger stereotyper Rattermaschienen und zugunsten von dunkler Poesie, Seelenängsten, individuellerem Ausdruck, wie die frühromantische Donna del Lago so überzeugend zeigt.

Der gesellschaftliche Mittelpunkt ihrer Zeit und von Rossini in seinem „Viaggio á Reims“ verewigt: Madame de Stael/OBA

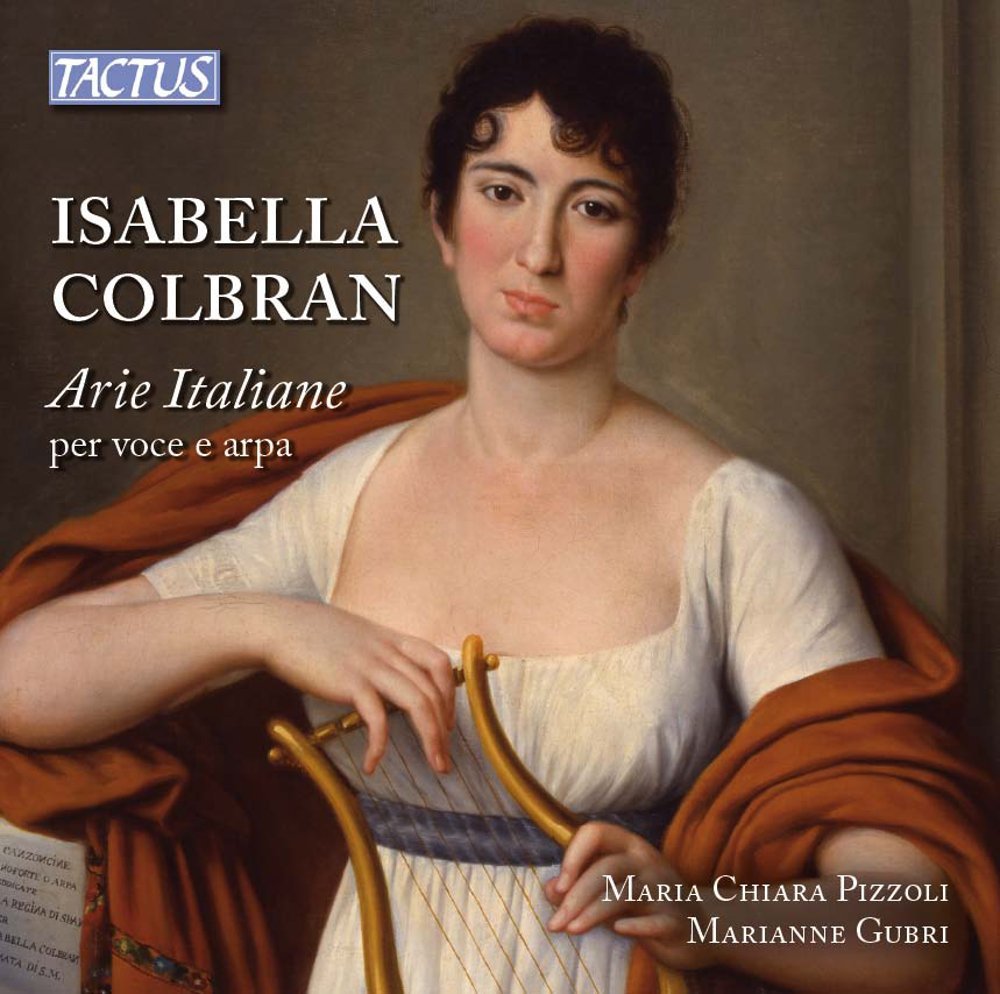

Eine neue CD bei Tactus wirft nun Licht auf einen ganz anderen Aspekt der Isabella Colbran – sie war wie alle Künstler der Epoche hochmusikalisch und ebenso ausgebildet und dazu eine Komponistin von nicht unbeträchtlichen Graden (ähnlich wie die Vorgängerin Malibran und andere Kollegen/-innen): Lieder zur Harfe, ein Klassiker für die Salons des Adels und des Bildungsbürgertums einer Madame de Stael und der Pariser Gesellschaft. Der nachfolgende Artikel von Marianne Gubri im Beiheft zur Tactus-CD nimmt sich dieses Themas (in Englisch, jaja!) an. Bienvenue, Madame Colbran! G. H.

The four books of Canzoncine ou Petits Airs Italiens by Isabella Colbran (1784-1845) were composed between 1805 and 1809, during her youth, before her marriage to Gioacchino Rossini (1822) and the beginning of her career as prima donna of Italian opera. Isabella Colbran was born in Madrid, received her initial musical education from her father, Juan Colbran, violinist in the Capilla Real, and studied singing under the guidance of the celebrated Italian opera singers and castratos Carlo Martinelli and Girolamo Crescentini. She dedicated to the latter one of her song collections, and sang many of his compositions.

Eine interessante CD bei Naxos vereint Auftragsmusik des Intendanten Barbaja (8.578237)

After a few concerts in Madrid, she was appointed as court singer by the Queen of Spain, and held this post from 1803 to 1808, as declared in the front page of her first three song collections. In 1804, Isabella and her father went to Paris in quest of success. She sang in the house of Rodolphe Kreuzer, who had founded the publishing house Le Magasin de Musique two years before, together with Cherubini, Mehul, Rode, Isouard and Boiledieu. Le Magasin de Musique subsequently published three of Isabellas collections. She probably referred to the above-named musicians in her dedication to the Queen of Spain, when she mentioned them as promoters of the edition, with an attitude of obsequious humility that was customary at that time (…) It was published by Miles Erard, a publishing house that had been established by the daughters of the famous harp- and piano-maker (one of the two sisters, Celeste, later married Gaspare Spontini).

Maria Chiara Pizzoli und Marianne Gubri/Tactus

On 21 November 1806, while she was still travelling between Spain and Italy, she became a member of the Accademia Filarmonica of Bologna, where she performed in 1807: this title was mentioned in the song collections subsequent to that date. In the portrait by an anonymous painter that we present on the cover, (which was donated to the Liceo Musicale of Bologna during that stay of hers, and is now preserved in the Museo della Musica of Bologna), she is depicted as a young woman holding a lyre, which rests on a copy of her first book of songs. On the cover of this book, her new title of academician has been added by the painter, though at the time of the printing of that work the title had not been awarded to her yet: so it is possible to conclude that the portrait was painted in 1807.

Die „Konkurrenz“: Maria Malibran, selber Spanierin, als Desdemona in Rossinis „Otello“/Gemälde von Bouchot/OBA

After her stay in Bologna, where she probably met Gioacchino Rossini, who was then a student and was eight years younger than her, in 1808 Isabella returned to Paris with her father. There she held both private and public concerts; she sang often in aristocratic houses, for the Empress and for ambassadors, but her greatest success was in her public concerts. The press extolled the range of her voice, which included almost three octaves, and its clear, resounding timbre, her mastery in the art of the messa di voce, her expressive, sweet interpretation, her good Italian, and the variety of her repertoire, which was formed of arias by Zingarelli, Portogallo, Nasolini, Mayr, Haydn and her teacher Crescentini.

In 1808 she dedicated her compositions to Louise Marie of Baden (wife of Emperor Alexander I of Russia), and in 1809 to Marie Julie Clary Bonaparte, wife of Joseph Bonaparte, who hired her as a chamber-music singer as soon as he became King of Spain. The last months of the year 1809 marked the beginning of a long, uninterrupted career for Isabella Colbran as an opera singer, first at the Teatro alia Scala of Milan, then at the Teatro Comunale of Bologna, at the Fenice of Venice, in Rome, and eventually, from 1811 onwards, in Naples, where she was consecrated as „Prima cantante assoluta‘ („the first singer by far“) and sang in the operas by her future husband.

Frontespiece für den Klavierauszug des „Otello“/OBA

La Vestale by Gaspare Spontini was staged in Italian, in the translation by Giovanni Schmidt: Isabella sang in the role of Giulia. The opera was so successful that its performances were repeated until 1816. The aria „O nume tutelary” is included in this CD as an addition to Isabellas compositions, in the handwritten, probably autograph, version preserved in her collection, now housed in the Library of the Conservatoire Royal of Bruxelles. This version is particularly interesting, because, in addition to Spontini’s original part, the singer has written down her own embellishments on a further staff, according to the customary bel canto practice of that period. This sheds light on the virtuosic and dramatic aspect of the performance, and reveals the fact that the performer enjoyed a certain independence of interpretation in relation to the original composition.

Nicht zu vergessen: sexy Rossini/OBA

The Barcarola Gia la notte s’avvicina has been drawn from a collection of Passatempi musicali o sia raccolta di Ariette e duettini per camera inediti, Romanze francesi nuove, Canzoncine Napolitane e Siciliane, Variazioni pel canto, Piccoli Divertimenti per Pianoforte, Contradanze, Walz, Balli diversi etc. published in 1824 and containing,, besides Isabella Colbrans arietta, pieces by Cottrau, Donizetti, Filed, Leiderdorf, Pacini, Rossini, and Schubert. The title of this collection emphasises the fact that it was meant for amateur performers.

Man vergisst leicht über den Altersbildern, wie fesch Rossini in seiner Jugend aussah/OBA

Isabella’s stay in Naples was a very rich, complicated period, not only for her artistic activity, but also for her private life. On 16 March 1822, almost in secret, she married Gioacchino Rossini (by then quite famous) in the Chiesa del Santuario della Vergine del Pilar at Castenaso (a few kilometres away from her father Juan’s villa). The extraordinary rise of Rossini’s career as a composer allowed him to expand into new theatres and new cities, particularly Paris and London; but it also led him to embark on new liaisons, above all that with the courtesan Olympie Pelissier, whom he married when Isabella died at Castenaso, years after she had left the stage and had been abandoned by her husband.

Noch einmal eine berühmte Kollegin: Giulia Grisi/OBA

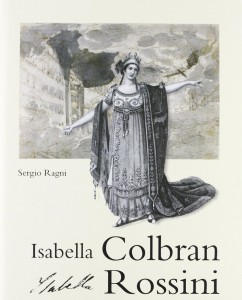

In this recording of pieces composed by Isabella Colbran, we have not included the cantata Pelgiorno natalizio di Giovanni Colbrand,for voice and piano, now preserved at the Conservatory of Bruxelles, because it is incomplete. Other two songs Alma delValma mia and No, che lasciar non posso, now preserved in Madrid at the Biblioteca Nacional de Espana in a manuscript entitled Canzonifate aproposito del Sig.re Gerolamo Crescentini have been ascribed to Isabella Colbran by Sergio Ragni in his book Isabella Colbran, Isabella Rossini, but it is more likely that they were composed by Girolamo Crescentini1 and dedicated to her. The first of these two songs has actually been included in several collections of Crescentini’s arias.

Isabella Colbran’s compositions are typical of the chamber-music repertoire for amateurs: they consist of short, melodious, through-composed arias with two texts: one in Italian, drawn from Metastasio’s poems, the other a free translation into French. The vocal characteristics they require are those of a voice that is seemingly average but includes some unusually high notes for a soprano.

Und als Dritte: Giuditta Pasta/OBA

The four song books offer the choice of a harp or piano accompaniment, as customary during that period, particularly in the French repertoire: Marie Antoinette, and after her all the French ladies at court, completed their education by learning to play the harp. Empress Josephine de Beauharnais, for whom Isabella Colbran performed, was the inspirer of the composition of a great number of chamber-music pieces for harp. Since the end of the eighteenth century, the harp was equipped with a single pedal movement that allowed the performer to achieve modulations and chromaticisms. In the first years of the nineteenth century, Sebastien Erard, a well-known Parisian piano maker, began his research for the creation of a harp with a double pedal movement that gave greater freedom to the player: he patented this device in 1811. The new instrument was soon adopted also by professional harpists.

Die Siegerin: Olympie Plessier, die Rossini mit Syphilis ansteckte…/OBA

Isabella had the chance to meet two of the greatest harpist/composers of her time: on 16 April 1808 she sang during the same evening in which Charles Bochsa performed in the premiere of his concerto n. 1 op. 15. In August 1827, at Arques, she sang together with Francis Joseph Naderman. Moreover, in February 1811 she sang with a Mrs Rega, Neapolitan amateur harpist.

The accompaniment to these little songs, which is simple but varied and follows the pattern adopted by composers such as Cherubini, Crescentini, Spontini, Isouard, and Boiledieu, with a melodic introduction and a realisation based on chords or arpeggios, can easily be adapted to the harp without any particular changes. Publishers such as Le Magasin de Musique and Miles Erard were doubly interested in offering works for both instruments: the prospect was that the French ladies would be keen both to perform new repertoires and to own instruments often made expressly for them.

Das Buch über Isabella Colbran von Sergio Ragni im Verlag Zecchini (978-8865400210)

Although a newspaper published at the end of the nineteenth century states that Isabella Colbran also played the harp, it is likely that this assertion stemmed from a misinterpretation of the pictures in which she held a lyre in her hands. During that period several paintings portrayed her and other female singers in Empire-style dress and with Apollo’s instrument: it was a clear allusion to the classical antiquity from which the Napoleonic neoclassical style drew inspiration.

Actually, the funerary monument for Isabella’s father – Juan Colbran, who died in 1820 – designed by Gioacchino Rossini and made by the sculptor Adamo Tadolini – shows a cherub who is playing the lyre while Isabella is weeping and looking at her father’s memorial bust. This grave also accommodates the bodies of Rossini’s parents, Anna Guidarini and Giuseppe Rossini, and of Isabella, who died in 1845 in her villa at Castenaso.The monument can still be seen in the Chiostro Maggiore Levante, Arco VI, of the cemetery of the Certosa of Bologna: the recording of this CD has been carried out in the adjoining Chiesa di San Girolamo.

Den Artikel von Marianne Gubri, selber Harfenistin von Rang, entnahmen wir in der englischen Übersetzung dem neuen Album bei Tactus (TC 780302): Isabella Colbran – Arie italiane per voce e (!) arpa, auf der die Autorin die Mezzosopranistin Maria Chiara Pizzoli auf der Harfe begleitet. Die Fußnoten in dem Artikel von Marianne Gubri wurden aus Platzgründen fortgelassen. Redaktion G. H.)

Die alternde Isabella Colbran auf dem Gemälde von Reiter, definitiv nicht glücklich/OBA

Und dazu noch kurz den Auszug aus Wikipedia: Isabella Colbran (Geburtsname Isabel Colbrandt) (* 2. Februar 1785 in Madrid; † 7. Oktober 1845 in Bologna) war eine Mezzosopranistin und Komponistin. Sie gehörte zu den berühmtesten Sängerinnen ihrer Zeit. Sie begann ihre Karriere am Teatro San Carlo in Neapel, wo sie nicht nur vom Publikum, sondern auch vom König von Neapel bewundert wurde. Mit dem Impresario des Theaters, Domenico Barbaja, hatte Isabella Colbran eine Affäre. Barbaja engagierte Gioachino Rossini, der für Isabella Colbran einige Paraderollen schrieb (unter anderem Elisabetta, Desdemona/Otello und Armida). 1822 heirateten Rossini und Colbran. 1837 trennten sie sich wieder, Rossini hielt sie jedoch immer für eine der besten Interpretinnen seiner Werke. Isabella Colbran schrieb vier Liedersammlungen, die sie der russischen Zarin, ihrem Lehrer Crescenti, der spanischen Königin sowie der Prinzessin Eugenie de Beauharnais widmete.

Auf die interessante Ausgabe aller Lieder von Spontini bei Tactus haben wir bereits hingewiesen/TC 771960.

Noch erheblicher macht sich die Abwesenheit geeigneter Sänger in der Einspielung Gergievs bemerkbar. Zwar holt er sich mit René Pape einen idiomatisch sauber singenden Wotan ins Studio, der aber als Figur insgesamt sehr blass und glanzlos bleibt. Der zweite deutsche Import, Stephan Rügamer als Loge ist sogar eine eklatante Fehlbesetzung. Auch hier sind es wieder die Riesen, die am ehesten punkten können. Evgeny Nikitin (Fasolt) und Mikhail Petrenko (Fafner) sind ausgesprochen authentische Raubeine. Der Rest der Besetzung ist ihren Rollen weder idiomatisch noch stimmlich gewachsen. Der Alberich Nikolai Putilins gerät geradezu zu einer Parodie seiner Rolle, an Unverständlichkeit wetteifert er mit den Rheintöchtern Dombrovskaya, Vasileva, und Sergeeva. Die sonst so zuverlässige Ekaterina Gubanova als Fricka singt eben so unschön und tremololastig wie Viktoria Yastrobova (Freia) und Zlata Bulycheva (Erda). Die Freigabe dieser Aufnahme kann auch nur durch des Deutschen nicht Mächtige erfolgt sein. Da können auch Gergievs zugegeben sehr gutes Dirigat und das konzentriert spielende Mariinski Orchester nichts mehr retten, das ist Wagner zum Abgewöhnen!

Noch erheblicher macht sich die Abwesenheit geeigneter Sänger in der Einspielung Gergievs bemerkbar. Zwar holt er sich mit René Pape einen idiomatisch sauber singenden Wotan ins Studio, der aber als Figur insgesamt sehr blass und glanzlos bleibt. Der zweite deutsche Import, Stephan Rügamer als Loge ist sogar eine eklatante Fehlbesetzung. Auch hier sind es wieder die Riesen, die am ehesten punkten können. Evgeny Nikitin (Fasolt) und Mikhail Petrenko (Fafner) sind ausgesprochen authentische Raubeine. Der Rest der Besetzung ist ihren Rollen weder idiomatisch noch stimmlich gewachsen. Der Alberich Nikolai Putilins gerät geradezu zu einer Parodie seiner Rolle, an Unverständlichkeit wetteifert er mit den Rheintöchtern Dombrovskaya, Vasileva, und Sergeeva. Die sonst so zuverlässige Ekaterina Gubanova als Fricka singt eben so unschön und tremololastig wie Viktoria Yastrobova (Freia) und Zlata Bulycheva (Erda). Die Freigabe dieser Aufnahme kann auch nur durch des Deutschen nicht Mächtige erfolgt sein. Da können auch Gergievs zugegeben sehr gutes Dirigat und das konzentriert spielende Mariinski Orchester nichts mehr retten, das ist Wagner zum Abgewöhnen!

Gesamtdeutsch auch das Aufgebot an namhaften Sängern. Gottlob Frick, nach dem Zweiten Weltkrieg am musikalischen Wiederaufbau in Dresden aktiv beteiligt, kam nach langer Abwesenheit für Philipp II. im Carlos zurück an die Elbe. Er ist der einzige Westimport in der Aufnahme mit Hanne-Lore Kuhse als Elisabeth, Sigrid Kehl als Eboli, Martin Ritzmann in der Titelrolle und Dan Jordachescu als Posa. Nicht nur wegen der deutschen Version ist das fürwahr keine italienische Interpretation. Mehr Schiller als Verdi. Und doch gehen von dieser Aufnahme eine Innigkeit und ein Tiefgang aus, die sehr berühren und dem Werk trotz des Zusammenschnitts auf diese Szenenfolge, einen starken inneren Zusammenhalt geben. Das trifft so in Teilen auch für die Macht des Schicksals zu, in der auch Frick als Pater Guardian noch einmal kurz in Erscheinung tritt. Den Löwenanteil dieser Plattenstunde – denn es handelte sich ursprünglich um Vinyl mit derart begrenzter Kapazität – bestreiten Grace Bumbry als Leonora, Nicolai Gedda als Alvaro, Hermann Prey als Carlos und – man höre und staune – Helga Dernesch als Preziosilla. Wer genau hinhört, fragt sich noch heute, wie diese Sängerin kaum zwei Jahre später bei Karajan die Brünnhilde im Nibelungen-Ring würde bewältigen können. Dem Rataplan fehlt jeglicher Peng.

Gesamtdeutsch auch das Aufgebot an namhaften Sängern. Gottlob Frick, nach dem Zweiten Weltkrieg am musikalischen Wiederaufbau in Dresden aktiv beteiligt, kam nach langer Abwesenheit für Philipp II. im Carlos zurück an die Elbe. Er ist der einzige Westimport in der Aufnahme mit Hanne-Lore Kuhse als Elisabeth, Sigrid Kehl als Eboli, Martin Ritzmann in der Titelrolle und Dan Jordachescu als Posa. Nicht nur wegen der deutschen Version ist das fürwahr keine italienische Interpretation. Mehr Schiller als Verdi. Und doch gehen von dieser Aufnahme eine Innigkeit und ein Tiefgang aus, die sehr berühren und dem Werk trotz des Zusammenschnitts auf diese Szenenfolge, einen starken inneren Zusammenhalt geben. Das trifft so in Teilen auch für die Macht des Schicksals zu, in der auch Frick als Pater Guardian noch einmal kurz in Erscheinung tritt. Den Löwenanteil dieser Plattenstunde – denn es handelte sich ursprünglich um Vinyl mit derart begrenzter Kapazität – bestreiten Grace Bumbry als Leonora, Nicolai Gedda als Alvaro, Hermann Prey als Carlos und – man höre und staune – Helga Dernesch als Preziosilla. Wer genau hinhört, fragt sich noch heute, wie diese Sängerin kaum zwei Jahre später bei Karajan die Brünnhilde im Nibelungen-Ring würde bewältigen können. Dem Rataplan fehlt jeglicher Peng. Die Besetzung ist hier schon stärker auf Prominenz abgestellt und nicht mehr nur auf Passgenauigkeit. Sie ist nahe an der Fehlbesetzung. Bei Aida (Ingrid Bjoner) und La Traviata (Anneliese Rothenberger) stehen verkaufsfördernde Aspekte durch populäre Namen schließlich gänzlich im Vordergrund. Am besten schneiden die Tenöre Ludovic Spiess als Radames und Anton de Ridder als Alfred ab. Schade, dass von der Amneris fast nichts übrig geblieben ist. Gisela Schröter, die in dieser Rolle auf der Bühne der Berliner Staatsoper ein Ereignis war, hat auf der Platte lediglich ein paar Einwürfe. Besser kommen Karl-Heinz Stryczek als Amonasro und Wolfgang Anheisser als Germont mit Duetten bzw. Arien weg. Durchweg interessanter sind die Besetzungen der Nebenrollen, beispielsweise des Ramphis und des Doktor Grenvil durch Siegfried Vogel, der auch als Sparafucile im Rigoletto auftaucht, leider nicht in der gespenstischen nächtlichen Szene mit dem Hofnarr, den Ingvar Wixel mit großer Eindringlichkeit versieht. Er gefällt mir am allerbesten, weil er der Rolle eine schlichte Würde gibt und ohne Übertreibung und ohne Weltschmerz auskommt. Robert Ilosfalvy dem Herzog, bleibt die deutsche Übersetzung im Halse stecken. Mit technischer Routine und gut gelernter Gestaltungskraft rettet sich die Rothenberger über die Klippen der Gilda, für die sie zu alt ist. Annelies Burmeister, der beliebte Berliner Mezzo, ist im Quartett als Maddalena (in der Besetzungsliste des Booklets unvermittelt als Maddalene geführt!) wohltuend stilvoll und unverkennbar zu vernehmen.

Die Besetzung ist hier schon stärker auf Prominenz abgestellt und nicht mehr nur auf Passgenauigkeit. Sie ist nahe an der Fehlbesetzung. Bei Aida (Ingrid Bjoner) und La Traviata (Anneliese Rothenberger) stehen verkaufsfördernde Aspekte durch populäre Namen schließlich gänzlich im Vordergrund. Am besten schneiden die Tenöre Ludovic Spiess als Radames und Anton de Ridder als Alfred ab. Schade, dass von der Amneris fast nichts übrig geblieben ist. Gisela Schröter, die in dieser Rolle auf der Bühne der Berliner Staatsoper ein Ereignis war, hat auf der Platte lediglich ein paar Einwürfe. Besser kommen Karl-Heinz Stryczek als Amonasro und Wolfgang Anheisser als Germont mit Duetten bzw. Arien weg. Durchweg interessanter sind die Besetzungen der Nebenrollen, beispielsweise des Ramphis und des Doktor Grenvil durch Siegfried Vogel, der auch als Sparafucile im Rigoletto auftaucht, leider nicht in der gespenstischen nächtlichen Szene mit dem Hofnarr, den Ingvar Wixel mit großer Eindringlichkeit versieht. Er gefällt mir am allerbesten, weil er der Rolle eine schlichte Würde gibt und ohne Übertreibung und ohne Weltschmerz auskommt. Robert Ilosfalvy dem Herzog, bleibt die deutsche Übersetzung im Halse stecken. Mit technischer Routine und gut gelernter Gestaltungskraft rettet sich die Rothenberger über die Klippen der Gilda, für die sie zu alt ist. Annelies Burmeister, der beliebte Berliner Mezzo, ist im Quartett als Maddalena (in der Besetzungsliste des Booklets unvermittelt als Maddalene geführt!) wohltuend stilvoll und unverkennbar zu vernehmen. Die Zeit der guten alten Opernquerschnitte, die auch einen speziellen Bildungsansatz darstellten, ist vorbei, selbst der Name verschwindet. Im Duden ist das Wort nicht zu finden, bei Wkipedia schon – was gut ist. Sie haben zwar das Genre Oper sehr populär gemacht, sind aber auch Zerrbilder der Werke. Nicht immer war die Auswahl glücklich, wurde auch in der Verkürzung das Stück als Ganzes erkennbar. Es wurde der Eindruck vermittelt, als bestehe eine Oper nur aus Highlights, wie das die Verdi-Box suggeriert. Alban Bergs Wozzeck, ebenfalls eine Eterna-Produktion, die jetzt bei Brilliant neu aufgelegt wurde (94699), ist als traditioneller Querschnitt gar nicht denkbar. Die Auswahl, die der Komponist als Bruchstücke für Gesang getroffen hat, sind etwas anderes, fast schon ein eigenständiges Werk. Jedenfalls ist die Aufnahme für mich eine der besten in der immer umfänglicher werdenden Diskographie des Werkes. Sie ist ein Mitschnitt aus Leipzig von 1973 – für DDR-Verhältnisse relativ selten. In der Regel wurde im Studio aufgenommen, was mehr Sicherheit versprach. Hier also eine konzertante Aufführung, die insofern gegen das Werk spricht, das die Aktion der Bühne braucht. Wenigstens ist live auch schon etwas. Die aufregende Gisela Schröter, die im Aida-Querschnitt so kurz wegkommt, ist als Marie das Ereignis schlechthin. Ihr Unglück ist das Unglück der Welt. Ich hatte die Aufnahme lange nicht gehört und komme nun nicht davon los. Das von der Schröter und Herbert Kegel am Pult vorgegeben Niveau verteilt sich über das ganze Ensemble. Alle Mitwirkenden sind vielleicht deshalb so überzeugend, weil sie sich mit aller Kraft auf die Aufgabe werfen. Wozzeck ist kein Belcanto, da muss nicht jeder Ton sitzen, es gelten andere Maßstäbe. Theo Adam macht die grauenhaften Ängste Wozzeck sehr glaubhaft, auch wenn er hier und da einen Schuss Vornehmheit beimischt. Dann klingt sein gehetzter Soldat, als stamme er aus einer großbürgerlichen Familie und habe gerade sein Abitur abgelegt. So ist das oft bei ihm. Horst Hiestermann ist ein schriller Hauptmann, Reiner Goldberg ein aufgeblasener Tambourmajor.

Die Zeit der guten alten Opernquerschnitte, die auch einen speziellen Bildungsansatz darstellten, ist vorbei, selbst der Name verschwindet. Im Duden ist das Wort nicht zu finden, bei Wkipedia schon – was gut ist. Sie haben zwar das Genre Oper sehr populär gemacht, sind aber auch Zerrbilder der Werke. Nicht immer war die Auswahl glücklich, wurde auch in der Verkürzung das Stück als Ganzes erkennbar. Es wurde der Eindruck vermittelt, als bestehe eine Oper nur aus Highlights, wie das die Verdi-Box suggeriert. Alban Bergs Wozzeck, ebenfalls eine Eterna-Produktion, die jetzt bei Brilliant neu aufgelegt wurde (94699), ist als traditioneller Querschnitt gar nicht denkbar. Die Auswahl, die der Komponist als Bruchstücke für Gesang getroffen hat, sind etwas anderes, fast schon ein eigenständiges Werk. Jedenfalls ist die Aufnahme für mich eine der besten in der immer umfänglicher werdenden Diskographie des Werkes. Sie ist ein Mitschnitt aus Leipzig von 1973 – für DDR-Verhältnisse relativ selten. In der Regel wurde im Studio aufgenommen, was mehr Sicherheit versprach. Hier also eine konzertante Aufführung, die insofern gegen das Werk spricht, das die Aktion der Bühne braucht. Wenigstens ist live auch schon etwas. Die aufregende Gisela Schröter, die im Aida-Querschnitt so kurz wegkommt, ist als Marie das Ereignis schlechthin. Ihr Unglück ist das Unglück der Welt. Ich hatte die Aufnahme lange nicht gehört und komme nun nicht davon los. Das von der Schröter und Herbert Kegel am Pult vorgegeben Niveau verteilt sich über das ganze Ensemble. Alle Mitwirkenden sind vielleicht deshalb so überzeugend, weil sie sich mit aller Kraft auf die Aufgabe werfen. Wozzeck ist kein Belcanto, da muss nicht jeder Ton sitzen, es gelten andere Maßstäbe. Theo Adam macht die grauenhaften Ängste Wozzeck sehr glaubhaft, auch wenn er hier und da einen Schuss Vornehmheit beimischt. Dann klingt sein gehetzter Soldat, als stamme er aus einer großbürgerlichen Familie und habe gerade sein Abitur abgelegt. So ist das oft bei ihm. Horst Hiestermann ist ein schriller Hauptmann, Reiner Goldberg ein aufgeblasener Tambourmajor. Etwas unvermittelt sind bei Brilliant in einer Doppel-CD-Box das Italienische Liederbuch und Mörike-Lieder von Hugo Wolf zusammengesteckt (94705). Das Liederbuch mit der mädchenhaften Christiane Oelze, die ihren Wolf im Meisterkurs bei Elisabeth Schwarzkopf gut gelernt hat, leidet unter dem Tenorpart von Hans Peter Blochwitz, der nur noch über die Reste seines einst hellen und jugendlichen Tenors verfügt. Über diese Klippen kann auch gestalterische Delikatesse nicht hinwegtäuschen, die er noch reichlich einsetzen kann. Siegfried Lorenz, der sich mit Norman Shetler am Klavier des Mörike annahm, bringt sich als vorzüglicher Stilist in Erinnerung – mit gelegentlichem Hang zu Übertreibungen. Während das Liederbuch 2002 eingespielt wurde, stammen die Mörike-Lieder gleichfalls aus dem Eterna-Nachlass der DDR, aufgenommen 1984 in der Lukaskirche Dresden, einem berühmten Aufnahmeort.

Etwas unvermittelt sind bei Brilliant in einer Doppel-CD-Box das Italienische Liederbuch und Mörike-Lieder von Hugo Wolf zusammengesteckt (94705). Das Liederbuch mit der mädchenhaften Christiane Oelze, die ihren Wolf im Meisterkurs bei Elisabeth Schwarzkopf gut gelernt hat, leidet unter dem Tenorpart von Hans Peter Blochwitz, der nur noch über die Reste seines einst hellen und jugendlichen Tenors verfügt. Über diese Klippen kann auch gestalterische Delikatesse nicht hinwegtäuschen, die er noch reichlich einsetzen kann. Siegfried Lorenz, der sich mit Norman Shetler am Klavier des Mörike annahm, bringt sich als vorzüglicher Stilist in Erinnerung – mit gelegentlichem Hang zu Übertreibungen. Während das Liederbuch 2002 eingespielt wurde, stammen die Mörike-Lieder gleichfalls aus dem Eterna-Nachlass der DDR, aufgenommen 1984 in der Lukaskirche Dresden, einem berühmten Aufnahmeort. Gemischt ist auch die Herkunft der drei Messen von Anton Bruckner und des Te Deum in der Fassung von 1884 bei Brilliant (94669). Die Messe Nr. 1 mit dem Tenor Daniel Sans und dem Bariton Christof Fischesser, dem Chamber Choir of Europa sowie der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter Nicol Matt beginnt wunderbar leicht und federnd, behält diese Durchsichtigkeit selbst in den Steigerungen des ganzen Apparates. Beim Hören der verbleibenden Werke ist mir wieder bewusst geworden, was für ein vorzüglicher Dirigent der 2001 in Leipzig gestorbene Heinz Rögner gewesen ist. Er hat eine Hand für Bruckner, bringt die Ruhe für seine Musik mit und die Fähigkeit, die Spannung über die Klippen in den ausladenden Sätzen zu halten. Rögner hat auch etliche Sinfonien von Bruckner eingespielt, die eben erst wieder auf den Markt zurückgekehrt sind und ein dankbares Publikum finden werden. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Gemeinsam mit Rögner wirken in der 3. Messe und im Te Deum Solisten, die in der DDR beliebt waren: Magdaléna Hojóssyová (Sopran), Rosemarie Lang (Alt), Peter-Jürgen Schmidt (Tenor) und Hermann Christian Polster (Bass). Die 2. Messe ist bekanntlich für Chor und Blasorchester gesetzt und schon deshalb anfällig für Langeweile, die bei Rögner aber nicht aufkommt. Einmal mehr erweist sich der Rundfunkchor Berlin seiner Meisterschaft. Es spielt das Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester, dessen Chef Rögner von 1973 bis 1993 gewesen ist.

Gemischt ist auch die Herkunft der drei Messen von Anton Bruckner und des Te Deum in der Fassung von 1884 bei Brilliant (94669). Die Messe Nr. 1 mit dem Tenor Daniel Sans und dem Bariton Christof Fischesser, dem Chamber Choir of Europa sowie der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter Nicol Matt beginnt wunderbar leicht und federnd, behält diese Durchsichtigkeit selbst in den Steigerungen des ganzen Apparates. Beim Hören der verbleibenden Werke ist mir wieder bewusst geworden, was für ein vorzüglicher Dirigent der 2001 in Leipzig gestorbene Heinz Rögner gewesen ist. Er hat eine Hand für Bruckner, bringt die Ruhe für seine Musik mit und die Fähigkeit, die Spannung über die Klippen in den ausladenden Sätzen zu halten. Rögner hat auch etliche Sinfonien von Bruckner eingespielt, die eben erst wieder auf den Markt zurückgekehrt sind und ein dankbares Publikum finden werden. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Gemeinsam mit Rögner wirken in der 3. Messe und im Te Deum Solisten, die in der DDR beliebt waren: Magdaléna Hojóssyová (Sopran), Rosemarie Lang (Alt), Peter-Jürgen Schmidt (Tenor) und Hermann Christian Polster (Bass). Die 2. Messe ist bekanntlich für Chor und Blasorchester gesetzt und schon deshalb anfällig für Langeweile, die bei Rögner aber nicht aufkommt. Einmal mehr erweist sich der Rundfunkchor Berlin seiner Meisterschaft. Es spielt das Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester, dessen Chef Rögner von 1973 bis 1993 gewesen ist. Fast zwanzig Jahre später nahm sich der Dirigent Arnold Schoenbergs Gurrelieder vor, jene monströse Kantate nach einer Novelle von Jens Peter Jacobson. Sie ist nun ebenfalls im Katalog von Brilliant Classics eingegangen (94724). Die Rundfunkchöre Berlin und Leipzig werden durch den Prager Männerchor verstärkt. Verstärkung holte sich auch die Dresdner Philharmonie vom Rundfunk-Sinfonie-Orchester aus Leipzig. Der gewaltige Apparat kommt nur selten in Gänze zum Einsatz, Kegel betont zudem die intimen Seiten. Eva-Maria Bundschuh, als Isolde gefeiert, gibt die Tove, Rosemarie Lang die Waldtaube, Manfred Jung, der Bayreuther Siegfried bei Patrice Chéreau, den Waldemar, Ulrik Cold – in Kegels Leipziger Parsifal der Gurnemanz – den Bauer. Als Erzähler wurde kein Geringerer als Gert Westphal engagiert, der einen merkwürdig altmodischen Zug in die ansonsten sehr diesseitige Aufnahme einbringt. Informationen über die Trackabfolge, die bei diesem Werk zwingend ist, muss man sich im Internet auf der Seite des Labels zusammensuchen. Das ist zu wenig.

Fast zwanzig Jahre später nahm sich der Dirigent Arnold Schoenbergs Gurrelieder vor, jene monströse Kantate nach einer Novelle von Jens Peter Jacobson. Sie ist nun ebenfalls im Katalog von Brilliant Classics eingegangen (94724). Die Rundfunkchöre Berlin und Leipzig werden durch den Prager Männerchor verstärkt. Verstärkung holte sich auch die Dresdner Philharmonie vom Rundfunk-Sinfonie-Orchester aus Leipzig. Der gewaltige Apparat kommt nur selten in Gänze zum Einsatz, Kegel betont zudem die intimen Seiten. Eva-Maria Bundschuh, als Isolde gefeiert, gibt die Tove, Rosemarie Lang die Waldtaube, Manfred Jung, der Bayreuther Siegfried bei Patrice Chéreau, den Waldemar, Ulrik Cold – in Kegels Leipziger Parsifal der Gurnemanz – den Bauer. Als Erzähler wurde kein Geringerer als Gert Westphal engagiert, der einen merkwürdig altmodischen Zug in die ansonsten sehr diesseitige Aufnahme einbringt. Informationen über die Trackabfolge, die bei diesem Werk zwingend ist, muss man sich im Internet auf der Seite des Labels zusammensuchen. Das ist zu wenig.

Der Balkonlöwe nennt sich das eine Buch, das ihn mit wenig Haaren in einer der Logen der Wiener Staatsoper zeigt, Nach den Premieren das andere. auf dessen Cover er bereits kahlköpfig an einem Kaffeehaustisch sitzt. Eher den österreichischen Lesern zu empfehlen ist der Salonlöwe, denn hier geht es zunächst einmal um Kindheit und Jugend des Halbjuden in Wien, der 1943 seine Liebe zur Oper bei einem Troubadour entdeckt und ihr 70 Jahre lang treu bleibt. Das ist noch von allgemeinem Interesse, weniger der Weg des Journalisten durch die Zeitungslandschaft Wiens, durch seine Rundfunk- und Fernsehanstalten bis hin zum nicht nur Balkon-, sondern eher noch Kulturlöwen, wobei man nicht an das eher abfällige Salontiroler oder Salonlöwe denken mag. Wie ein roter Faden zieht sich durch beide Bücher die Geschichte von dem Interview, das einst Karl Böhm zur Demission als Operndirektor zwang und in dem er erklärt hatte, für die Staatsoper Wien würde er nicht seine internationale Karriere opfern. Da scheint dem Verursacher noch Jahrzehnte danach selbst bange vor der Macht der Medien zu werden. Eine ähnliche Bedeutung hatte dann wohl nur noch die „Kredenz auf Radln“, die Gertrud Grob-Prandl zu seiner Intimfeindin werden ließ. Siegreich bestand der Autor jedoch alle Prozesse von Beleidigten, so auch Tänzern im allgemeinen und Hans Beirer, der kein Dinosaurier genannt sein wollte, im besonderen. Neben „meinen Sängern“ (Jurinac, Di Stefano, Domingo u.a.), über die vieles auch im zweiten Buch zu lesen ist, „meinen Dirigenten“ mit interessanten Aussagen besonders über Karajan, Carlos Kleiber, Bernstein und Mehta, den 12 Operndirektoren der Wiener Staatsoper, die allgemein interessieren, gibt es auch viel über Chefs, Vorbilder und Kollegen zu berichten. Zum Verständnis all dessen braucht man schon recht viel Insiderwissen, weshalb noch einmal auf das zweite Buch verwiesen werden soll. Probleme der Programmgestaltung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und den Stellenwert der Kultur wird auch der nicht-österreichische Leser als für ihn relevant erkennen können. Auch mit Anekdotischem wird nicht gespart wie dem Schreck Holenders, als ihm Thielemanns Mutter in der Direktorenloge offenbart, ihr Sohn würde nur einen Tristan und nicht die ganze Serie dirigieren. Der Verfasser ist sogar Urheber einer solchen, wenn er Holender „Herr Niederländer“ nannte, nachdem dieser seinen Dramaturgen Wagner Trenkwitz mit „Müller Thurgau“ angeredet hatte. Viermal konnte sich der Autor selbst Hoffnungen auf den heiß begehrten Direktorensessel machen, ohne je darauf zu sitzen. Nostalgisch wird es, wenn Löbl den Profilverlust der Staatsoper, aber auch der Dirigenten und ihres jeweiligen Stils und den Niedergang Salzburgs beklagt sowie die übergroße Verfügbarkeit von Musik heutzutage. Neben vielen anderen, die den Lebens- und Karriereweg Löbls kreuzten, wird auch Marcel Prawys gedacht, den er in gewisser Weise beerbte.

Der Balkonlöwe nennt sich das eine Buch, das ihn mit wenig Haaren in einer der Logen der Wiener Staatsoper zeigt, Nach den Premieren das andere. auf dessen Cover er bereits kahlköpfig an einem Kaffeehaustisch sitzt. Eher den österreichischen Lesern zu empfehlen ist der Salonlöwe, denn hier geht es zunächst einmal um Kindheit und Jugend des Halbjuden in Wien, der 1943 seine Liebe zur Oper bei einem Troubadour entdeckt und ihr 70 Jahre lang treu bleibt. Das ist noch von allgemeinem Interesse, weniger der Weg des Journalisten durch die Zeitungslandschaft Wiens, durch seine Rundfunk- und Fernsehanstalten bis hin zum nicht nur Balkon-, sondern eher noch Kulturlöwen, wobei man nicht an das eher abfällige Salontiroler oder Salonlöwe denken mag. Wie ein roter Faden zieht sich durch beide Bücher die Geschichte von dem Interview, das einst Karl Böhm zur Demission als Operndirektor zwang und in dem er erklärt hatte, für die Staatsoper Wien würde er nicht seine internationale Karriere opfern. Da scheint dem Verursacher noch Jahrzehnte danach selbst bange vor der Macht der Medien zu werden. Eine ähnliche Bedeutung hatte dann wohl nur noch die „Kredenz auf Radln“, die Gertrud Grob-Prandl zu seiner Intimfeindin werden ließ. Siegreich bestand der Autor jedoch alle Prozesse von Beleidigten, so auch Tänzern im allgemeinen und Hans Beirer, der kein Dinosaurier genannt sein wollte, im besonderen. Neben „meinen Sängern“ (Jurinac, Di Stefano, Domingo u.a.), über die vieles auch im zweiten Buch zu lesen ist, „meinen Dirigenten“ mit interessanten Aussagen besonders über Karajan, Carlos Kleiber, Bernstein und Mehta, den 12 Operndirektoren der Wiener Staatsoper, die allgemein interessieren, gibt es auch viel über Chefs, Vorbilder und Kollegen zu berichten. Zum Verständnis all dessen braucht man schon recht viel Insiderwissen, weshalb noch einmal auf das zweite Buch verwiesen werden soll. Probleme der Programmgestaltung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und den Stellenwert der Kultur wird auch der nicht-österreichische Leser als für ihn relevant erkennen können. Auch mit Anekdotischem wird nicht gespart wie dem Schreck Holenders, als ihm Thielemanns Mutter in der Direktorenloge offenbart, ihr Sohn würde nur einen Tristan und nicht die ganze Serie dirigieren. Der Verfasser ist sogar Urheber einer solchen, wenn er Holender „Herr Niederländer“ nannte, nachdem dieser seinen Dramaturgen Wagner Trenkwitz mit „Müller Thurgau“ angeredet hatte. Viermal konnte sich der Autor selbst Hoffnungen auf den heiß begehrten Direktorensessel machen, ohne je darauf zu sitzen. Nostalgisch wird es, wenn Löbl den Profilverlust der Staatsoper, aber auch der Dirigenten und ihres jeweiligen Stils und den Niedergang Salzburgs beklagt sowie die übergroße Verfügbarkeit von Musik heutzutage. Neben vielen anderen, die den Lebens- und Karriereweg Löbls kreuzten, wird auch Marcel Prawys gedacht, den er in gewisser Weise beerbte.