Neulich ist mir beim Aufräumen ein Interview mit Klaus Zehelein untergekommen, das er 2012 der Osnabrücker Zeitung gab. Ich hatte es wohlweislich aufgehoben, weil ich mich darüber geärgert hatte. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins beklagt das Überangebot an Inszenierungen von Werken Richard Wagners. Als Intendant der Stuttgarter Staatsoper habe er im Mozartjahr 2006 – damals wurde dessen 250. Geburtstag begangen – bewusst keine Mozart-Premiere in den Spielplan genommen. „Das sind doch alles enzyklopädische Ereignisse ohne jede künstlerische Relevanz“, so Zehelein und schob gleich die Frage nach: „Warum also auch im Wagner-Jahr mal überhaupt keinen Wagner aufführen?“ Eine Provokation – oder doch ein sehr weiser Gedanke?

Das Wagnerjahr 2013 ist vorbei, die Polemik Zeheleins verflogen. Es gab und gibt Wagner ohne Ende. Mit zehn verschiedenen Werken innerhalb eines Monats dürfte Hamburg Anlauf aufs Guinnessbuch der Rekorde genommen haben. Das schaffte nicht einmal Bayreuth in guten Zeiten. Die sind lange vorbei. Vielmehr rutschten die Festspiele im Jubiläumsjahr auf einen neuen Tiefpunkt. Das Festspielhaus mit Bauplanen verhüllt, Haus Wahnfried – Pflichtprogramm jedes Bayreuth-Besuchers – wegen Umbau geschlossen. Zur Eröffnung gab es den aufgewärmten Holländer vom Vorjahr. Der war zudem noch immer vom peinlichen Rummel um die ursprüngliche Besetzung der Titelpartie umweht. Der Russe Evgeny Nikitin hatte 2012 abgesagt, weil eine Körpertätowierung als Nazisymbol hätten gedeutet werden können. Kaum war Gras über diese Geschichte gewachsen, fand sich der Aktionskünstler Jonathan Meese, der 2016 einen neuen Parsifal auf die Festspielbühne bringen soll, vor Gericht wieder. Ausgerechnet im Wagnerjahr wurde ihm vorgeworfen, sich öffentlich des Hitlergrußes bedient zu haben. Es folgte der Freispruch, weil es sich bei der verdächtigen Geste nach Auffassung des Gerichts um eine Kunstaktion gehandelt habe. Das ist so gut wie richtig in einem Rechtsstaat, in Bayreuth dürfte man sich aber noch lange daran erinnern.

So frei war das Bayreuther Festspielhaus im Wagnerjahr nur auf Bildern zu sehen. Foto Winter

Mit seinem schrillen Ring fuhr Frank Castorf nicht einmal mehr einen Skandal ein wie weiland der Franzose Chéreau im Festspieljubiläums-Sommer 1976 mit seinem genialen Entwurf, der bis jetzt nichts von seiner Wirkung eingebüßt hat. Der eigentliche Skandal spielte in Düsseldorf. Dort wurde der mit deftigen Gewalt- und Holocausts-Szenarien gespickte Tannhäuser vier Tage nach der Premiere wieder abgesetzt. Proteststürme ließen offenbar keine andere Wahl. Zurück nach Bayreuth, wo jeglicher neuen Akzent, wie beispielsweise die überfällige Aufnahme des Rienzi in den Festspielkanon, ausblieb. Zumindest abgespeckt wurde der gemeinsam mit den anderen Frühwerken – Feen und Liebesverbot – in der Oberfrankenhalle gegeben. Eine vollständige Aufführung wie sie der Brite Edward Downes 1976 bei der BBC zu Wege brachte (der Mitschnitt bei Ponto ist leider vergriffen), kam auch 2013 nirgendwo zustande – ein deutsches Armutszeugnis ersten Ranges.

Ich kann Klaus Zehelein noch immer nicht ganz folgen und halte Jubiläen wie dieses durchaus für eine willkommene Gelegenheit, einen neuen Blick auf das Gesamtwerk zu wagen, wenn das Frühwerk und die so genannten Gelegenheitsübungen nicht ausgespart bleiben. Bei Wagner sind die Opus-Zahlen überschaubar. Die meisten Häuser und Veranstalter haben sich dennoch auf die guten alten Bekannten geworfen. Mainstream soweit Augen und Ohren reichen. Mutiger war das Stadttheater Gießen, das mit der hierzulande noch immer unbekannten Urfassung des Holländer unter der Leitung des jungen Dirigenten Florian Ziemen die Spielzeit im Wagnerjahr eröffnete.

Holländer-Projekt von Marc Minkowski bei Naive Classique – das CD-Ereignis im Wagnerjahr.

Noch weiter ging Marc Minkowski mit seinen Musiciens du Louvre. Er überraschte zunächst in Versailles und später in Paris, Wien und Barcelona das Publikum mit einem so strapaziösen wie spannenden Holländer-Projekt: Die Oper Le vaisseau fantome von Pierre-Louis Dietsch nach einer Handlungs-Skizze Wagners sowie dessen Holländer-Urfassung von 1841 an einem langen Abend – inzwischen auch auf CD gebannt. Halbherzig beworben, gab es in Berlin beide Titel in völlig voneinander getrennten konzertanten Aufführungen, wobei der Dietsch erheblich überzeugender gelang als auf der CD von Minkowski. Das war schon mal etwas, denn die erste Aufnahme des Ur-Holländer unter der Leitung von Bruno Weil, die es auch auf CD geschafft hat, ist zehn Jahre alt.

Christian Thielemann hatte sich beim Festkonzert in Dresden wenigsten die schwungvolle Faust-Ouvertüre und die lange Fassung der „Gralserzählung“ vorgenommen. Auch auf anderen Konzertprogrammen erschienen selten gespielte Titel. Das Siegfried-Idyll, ursprünglich für dreizehn Instrumente komponiert, habe ich in dieser intimen Triebschener Ausführung vergeblich gesucht. Bernard Haitink hatte es als Vorbote auf das Jubiläum im Oktober 2013 in der Berliner Philharmonie gegeben – zum Niederknien. Doch wenig geeignet als Begleitmusik für ein rauschendes Wagner-Fest.

Wer sich eine Aufnahme davon wünscht, muss lange suchen. Ich habe nur zwei dort gefunden, wo ich sie am wenigsten erwartet hätte, nämlich bei Sony mit Glenn Gould und bei der EMI mit Otto Klemperer. Beide Einspielungen sind vortrefflich gelungen, die überirdische Transparenz von Haitink erreichen sie nicht. The other Wagner nennt EMI eine Sammlung auf drei CDs, die die meisten Kompositionen außerhalb der Musikdramen enthält: Trauersinfonie, Liebesmahl der Apostel, den Gesang an Webers Grab, die Sinfonie in E, die Columbus-Ouvertüre, den Huldigungsmarsch, den Kaisermarsch, den Großen Festmarsch, die Ankunft bei den schwarzen Schwänen und weitere Klavierwerke, die komplett bei Brilliant Classics zu haben sind. Das Siegfried-Idyll wird hier aber auch nur groß besetzt geboten. Seinen Einstand ins große Fach gab Klaus Florian Vogt mit einer bemerkenswerten Sony-CD.

Szene aus dem Stummfilm von 1913 mit Giuseppe Becce als Richard Wagner/OBA.

Oehms engagierte sich nachhaltig in Frankfurt und brachte den Ring unter Sebastian Weigle gleich im Doppelpack, nämlich als CD und als DSVD auf den Markt. Einen neuen sehenswerten Ring lieferte auch die Met ab – in glänzender Geschenkverpackung bei der Deutschen Grammophon. Wie bei den meisten Neuerscheinungen kommen die Sänger auch hier an Grenzen – mit einer Ausnahme. Die heißt Jonas Kaufmann, der mit seinem Siegmund den Legenden der Vergangenheit das Wasser reichen kann. Warum sich Kaufmann wie zuvor schon René Kollo an den Wesendonck-Liedern bei Decca vergriff, bleibt sein Geheimnis. Nach dem Ring verlangt es auch Gergiev in Petersburg. Die einzelnen Teile werden auf seiner Hausmarke Mariinski publiziert. Mit der Götterdämmerung vollendete Janowski in Berlin den konzertanten Zyklus der Hauptwerke. Konzertant, weil er sich damit bewusst von jenem Regiestil absetzen will, der aus Wagneropern Gegenwartstücke in Gegenwartsausstattung macht. Das war gut gemeint, die bei Pentatone veröffentlichten Mitschnitte offenbaren aber auch herbe Defizite. Wagner will eben nicht nur dirigiert, er will auch gesungen sein! Vom Wiener Live-Ring unter Thielemann redet schon jetzt niemand mehr. Nein, die Labels haben sich nicht überschlagen. Etliche raumgreifende und hübsch ausstaffierte Editionen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass reichlich alter Wein in neuen Schläuchen gereicht wurde. Auf die Idee, das Gesamtwerk in all seinen Fassungen in einer Ausgabe zu versammeln, kommt natürlich niemand in Wagners Vaterland.

Das DVD-Label Morisel hat sich an Tony Palmers aufwändige Verfilmung von Wagners Leben mit Richard Burton in der Hauptrolle erinnert. Im Fernsehen gab es Wagner zur besten Sendezeit – meist auf Arte und 3Sat. Sogar der alte Stummfilm von 1913, der Episoden aus Wagners Leben erzählt, wurde ausgegraben und sorgsam restauriert. Regie führte Carl Froehlich, der unter den Nazis zum als Chef der Reichsfilmkammer aufgestiegen war. Die Begleitmusik stammt von dem in Deutschland lebenden Italiener Giuseppe Becce. Er sah Wagner verblüffend ähnlich, so dass er auch gleich noch die Hauptrolle übernahm. Die Wiederentdeckung dieses Streifens gehört für mich ohne Zweifel zu den interessantesten Ereignissen dieses Jahres.

Alfred Pringsheim, der kritische Wagnerianer, als Gemälde auf dem Einband eines wichtigen Buches.

Regelrecht überschwemmt wurde der Buchmarkt mit neuen Titeln und Wiederauflagen. Richard Wagner und die Frauen von Hagen Kunze (Buchverlag für die Frau), Wagner mit den Augen seiner Hunde betrachtet von Kerstin Decker (Berenberg Verlag), Liebestod von Holger Noltze (Hoffmann und Campe), das dicke Wagner-Handbuch (Metzler), in dem man die werkgeschichtlichen Hintergründe des Ur-Holländer vergeblich sucht, die Wagner-Biographie von Martin Geck (Siedler Verlag), Genie und Wahn von Axel Brüggemann (Julius Beltz), Richard Wagner und seine Festspiele von Sven Friedrich (Henschel Verlag). Gleich zwei Bücher – eines von Eva Rieger (Pieper Verlag), das andere von Eva Weissweiler (Pantheon) – widmen sich der aufmüpfigen Wagnerenkelin Friedelind, die Bayreuth im Dritten Reich demonstrativ den Rücken gekehrt hatte.

Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Meine Sympathie gehört einer eher unscheinbaren Broschur, deren Inhalt die FAZ zu Recht als Sensationsfund im Wagnerjahr gepriesen hatte. Es handelt sich um die bei Königshaus & Neumann erschienenen Dokumentation Alfred Pringsheim, der kritische Wagnerianer. Pringsheim war nicht nur der Schwiegervater von Thomas Mann. Er war Universitätsprofessor, Mathematiker, Kunstsammler, musikalisch überdurchschnittlich begabt, Jude. In seinem großbürgerlichen Stadtpalais in München ging die geistige Elite seiner Zeit ein und aus. Pringsheim gehörte zu den Förderern der ersten Bayreuther Festspiele, wohnte den Proben unter Leitung von Wagner persönlich bei, war Gast in Wahnfried. In Bayreuth hat er auch ein Tagebuch verfasst, das erst jetzt wieder entdeckt wurde. Es bringt uns Wagner näher als manche ausladende Lebensbeschreibung. Denn Pringsheim war ein glänzender Beobachter und Stilist. Parallel dazu hat Sony eine CD mit äußerst feinsinnigen Klavier-Transkriptionen von Pringsheim produziert, die in Bayreuth entstanden sind. Noch ein Buch, das ich für eine der wichtigsten Neuerscheinungen halte, darf nicht unerwähnt bleiben: Richard Wagner in der DDR – Versuch einer Bilanz von Werner P. Seiferth, erschienen im Sax Verlag.

Das neue Wagner-Denkmal in der Geburtsstadt Leipzig. Foto: Hartmut Winter

Erfreulich ist, dass sich die Geburtsstadt Leipzig noch stärker ihres großen Sohnes annehmen will. Es gibt Ausstellungen. Das Opernhaus, 1960 mit den Meistersingern eröffnet, hat auch Frühwerke im Programm. Wagnerpflege soll ein Schwerpunkt bleiben. Sogar ein neues Denkmal wurde auf dem Sockel von Max Klinger gesetzt, der dafür seit vielen Jahrzehnten reserviert war. Damit fand eine alte Planung ein glückliches Ende. Dieses Denkmal von Stephan Balkenhol befindet sich in unmittelbarer Nähe des einstigen Geburtshauses, das nicht mehr existiert. Im grellen Gegensatz dazu lässt die deutsche Hauptstadt Berlin, die sich selbst gern Opernhaustadt nennt, ihr großes Wagnerdenkmal im Tiergarten, dessen Einweihung 1903 sogar auf einem Monumentalgemälde von Anton von Werner festgehalten ist, demonstrativ verfallen. In seinem Jubiläumsjahr thront der Meister mit abgeschlagener Nase und halben Fingern auf dem Sockel. Als Berliner und Wagnerfreund schäme ich mich dafür.

Eine persönliche Rückschau auf das Wagnerjahr ist nicht auf Vollständigkeit der Ereignisse aus. Sind wir Wagner näher gekommen? Vielleicht. Etwas bleibt immer. Ein starker Eindruck im Theater, Ärger über hinausgeschmissenes Geld für eine dürftige Aufführung, die Freude an einer CD, ein paar neue Bücher im Regal oder eben die Wut beim Anblick eines verrotteten Denkmals. Immer wenn eine Drei am Ende einer Jahreszahl auftaucht, hat Wagner Geburtstag oder Todestag. Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. Doch Wagner braucht derlei Werbung eigentlich nicht. Er ist gesetzt. In diesem Sinne bin ich mir mit Klaus Zehelein doch noch einig geworden.

Und war da nicht doch noch etwas 2013? Ja, Verdis 200. Geburtstag. Der ist aber nicht mein Thema. Was noch? Johann Simon Mayr, der italienische Komponist aus Deutschland – durch und durch Europäer wie Wagner und Verdi. Der hätte 2013 zu seinem 250. Geburtstag mehr Aufmerksamkeit verdient. Wie mahnt Sachs am Schluss der Meistersinger? „Verachtet mir die Meister nicht!“ Es ist mir nicht peinlich, das abgedroschene Zitat an den Schluss zu stellen. Hier ist es angebracht. Schon wegen Mayr.

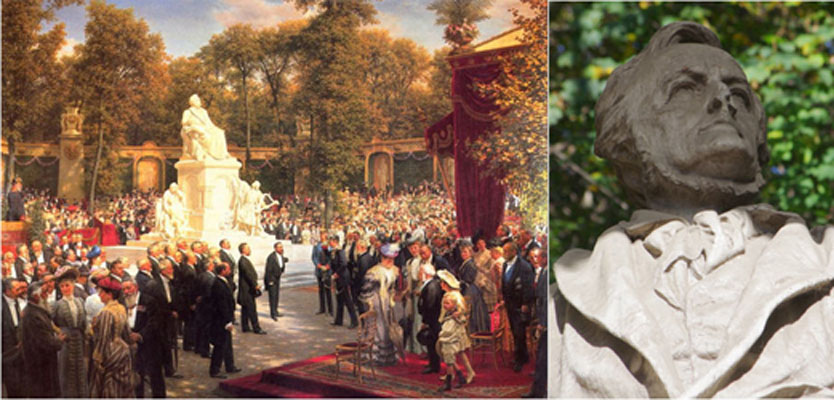

Das Wagner-Denkmal im Berliner Tiergarten bei der Einweihung 1903 auf einem monumentalen Gemälde von Anton von Werner, rechts der heutige beklagenswerte Zustand. Nase und Finger sind abgeschlagen.