.

Nie werde ich diese typisch französisch-eleganten LPs der Firma Erato vergessen: Diese schimmernden Covers mit den Blumen oder Obststilleben als Bilder vorne, mit der fabelhaft gestylten Optik und dem unverkennbaren, prägnanten Logo des griechischen Schriftzeichens (schon Tacitus sagte: cui nomen erato eaque brevi…).

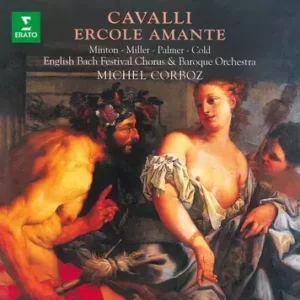

Was für ein Cornocupium an (früh-)barocker Musik ließ sich hier finden. Komponisten von denen ich bis dahin als Student noch nie etwas gehört hatte: Ingegneri, Carissimi, Marcello, Delalande, Jannequin, Goudimel, Cavalli, Bassano – eine Fülle an Musik und Komponisten, die mir absolut neu waren.

Im Schallplattenladen am Berliner Kudamm waltete Herr von Malottki, der ein Herz für uns arme, Studenten hatte. Er ließ uns diese luxuriösen Wunder hören, die ich mir nicht leisten konnte (25.- DMark, per Kopfhörer an der Schallplattenbar – das waren noch Zeiten). Dort begann meine Liebe zu Eric Tappy, der bei Erato der Haustenor war. Er sang fast alles dort. Und seine hochindividuelle, nicht wirklich schöne, aber durchaus auch sinnliche und kernige Stimme erfüllte mich mit einem Gefühl, das bis heute an Verehrung grenzt. Ich habe ihn als eleganten, stets früh-weißhaarigen Sänger dann später recht oft live gehört und erinnere mich an das damalige Musikfestival im Jura nahe Lausanne, open-air vor einem bezaubernden Holztheater an einem warmen Sommerabend, wo er der packende Nerone in Monteverdis Poppea war, wahnsinnig toll und unvergesslich.

Im Schallplattenladen am Berliner Kudamm waltete Herr von Malottki, der ein Herz für uns arme, Studenten hatte. Er ließ uns diese luxuriösen Wunder hören, die ich mir nicht leisten konnte (25.- DMark, per Kopfhörer an der Schallplattenbar – das waren noch Zeiten). Dort begann meine Liebe zu Eric Tappy, der bei Erato der Haustenor war. Er sang fast alles dort. Und seine hochindividuelle, nicht wirklich schöne, aber durchaus auch sinnliche und kernige Stimme erfüllte mich mit einem Gefühl, das bis heute an Verehrung grenzt. Ich habe ihn als eleganten, stets früh-weißhaarigen Sänger dann später recht oft live gehört und erinnere mich an das damalige Musikfestival im Jura nahe Lausanne, open-air vor einem bezaubernden Holztheater an einem warmen Sommerabend, wo er der packende Nerone in Monteverdis Poppea war, wahnsinnig toll und unvergesslich.

Er war mein aller erster Monteverdi-Orfeo in dieser schönen braunen Pappschachtel mit dem stilisierten Titelhelden nebst Leier in antiker Pose darauf. Kein anderer hat es bislang geschafft, sich einen solchen Platz in meinem Herzen zu erobern. Seine unglaubliche Poesie, sein erfüllter Gesang, sein Flehen an die Geister und seine Klage in der Unterwelt lässt bis heute mich erschauern.

Zu Michel Corboz: Eric Tappy und Rachel Yakar in Monteverdis „Poppea“ in Zürich/Unitel

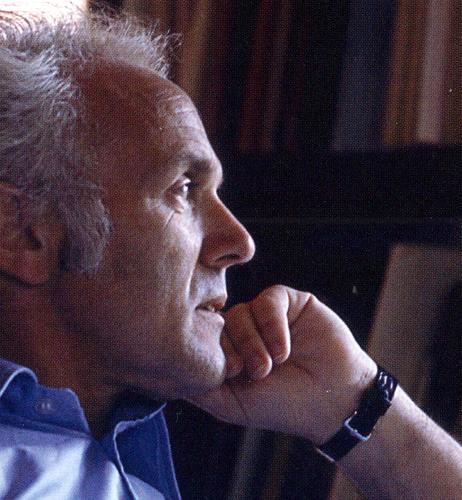

Tappy gehörte zum Hausensemble von Michel Corbos, der Schweizer Dirigent, der noch von Nikolaus Harnoncourt sich umfassend mit der Renaissance- und Barockmusik befasst und aufgenommen hat. Neben Ewerhart in Münster und Edwin Loehrer vom italienischen Rundfunk der Schweiz grub er bereits in den Sechzigern Monteverdi und seine Zeit aus. Und Monteverdi ist (neben Bach) auch der Eckstein der großen 74-CD-Box nun bei Warner (die in den 90ern die Erato nach deren Konkurs aufkaufte) erschienen ist: The complete Erato-Recordings (Baroque & Renaisance Eras, eine weitere befasst sich dann mit Corboz-Aufnahmen von Mozart etc., sogar Verdi, meistens mit dem Gulbenkian Orchester Lissabon (und ist in meinen Augen nicht mehr so gültig wie seine frühen Aufnahmen aus den Sechzigern/Siebzigern).

Zum Hausensemble von Michel Corboz gehörten denn auch für die frühen Aufnahmen nicht die internationalen, zum Abwinken bekannten Vokalkräfte jener Zeit, sondern Schweizer Spezialisten wie Luciana Ticinelli-Fattori, Maria Grazia, Magali Schwartz, das Ehepaar Stämpfli, Enrico Fissore, Francois Loup und natürlich der unverwüstliche Hugues Coenod, der bereits unter Nadia Boulanger in der Vorkiegszeit Monterverdi aufgenommen und der unter Noah Greenberg bei Columbia in Amerika neben Russell Oberlin dieses unglaublich tolle „Zeffiro torna“ Monterverdis eingespielt hatte (und ich erlebte ihn noch zwerchfellerschütternd als hinreißende, lüsterne Nymphe in Cavallis Calisto in Glyndebourne neben Janet Bakers Diana). Auch Philippe Huttenlocher darf man nicht vergessen, ein Debussy-Golo von Format und auf den Aufnahmen von Corboz nicht wegzudenken.

Zum Hausensemble von Michel Corboz gehörten denn auch für die frühen Aufnahmen nicht die internationalen, zum Abwinken bekannten Vokalkräfte jener Zeit, sondern Schweizer Spezialisten wie Luciana Ticinelli-Fattori, Maria Grazia, Magali Schwartz, das Ehepaar Stämpfli, Enrico Fissore, Francois Loup und natürlich der unverwüstliche Hugues Coenod, der bereits unter Nadia Boulanger in der Vorkiegszeit Monterverdi aufgenommen und der unter Noah Greenberg bei Columbia in Amerika neben Russell Oberlin dieses unglaublich tolle „Zeffiro torna“ Monterverdis eingespielt hatte (und ich erlebte ihn noch zwerchfellerschütternd als hinreißende, lüsterne Nymphe in Cavallis Calisto in Glyndebourne neben Janet Bakers Diana). Auch Philippe Huttenlocher darf man nicht vergessen, ein Debussy-Golo von Format und auf den Aufnahmen von Corboz nicht wegzudenken.

Erst später gings dann (leider muss man sagen) internationaler zu. Die Solisten waren dann Teresa Berganza, Margaret Marshall, Sandrine Piau, Barbara Schlick, Felicity Palmer, Birgit Finnilä, Helen Watts, Rene Jacobs, Kurt Equiluz, Anthony Rolfe Johnson und viele mehr. Sie alle sicher kompetent, aber meine Liebe hängt an den frühen Aufnahmen und ihren Solisten der ersten Stunde, die frisch, unverstellt und vielleicht auch weniger raffiniert musizierten, etwa auch Edwin Tarr und sein fabelhaftes Bläserensemble, dass für die Vor-Monteverdi-Zeit nicht wegzudenken war.

Zu Michel Corboz: Auch Magali Schwartz gehörte zum Sängerensemble/Discogs

Corboz´ Hausensemble war lange das Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne, prachtvoll geschult und hochmotiviert, wie man in der fast swingenden Vespro della beata Vergine Monteverdis mit den eindrucksvollen Doppelchören und den lebendigen Antiphonen hört (wieder die tollen Bläser von Edwin Tarr), die ein wichtiger Bestandteil dieser Aufnahme bei Erato/Warner ist. Monteverdi ist denn auch ein Löwenanteil der Aufnahmen gewidmet. Seine Missa wurde erwähnt, seine wunderbare Sammlung „Selva morale“ und eine Auswahl seiner Madrigale umfassen ein Weltall an Gefühlen, zumal sie auf die hohe Literatur der zeitgenössischen Dichter geschrieben sind. Aber die Krone ist für mich der besagte Orfeo, dem Tappy und seine Kollegen einen Drive und überzeitliche Auslegung zuteilwerden lassen, wie ich das später nie wieder gefunden habe. Und ganz ehrlich finde ich seine folgenden Erato-Einspielungen mit dem English Bach Orchestra und anderen nicht mehr so aufregend, wie auch das Gulbenkian später. Corboz verließ mit dem Ruhm auch seinen Urgrund und wurde allgemeiner.

Zu Michel Corboz: Wally Srampli war einer der frühen Sängerinnen für ihn/ Discogs

Natürlich kommen die Vorläufer Monterverdis zu Wort, bzw. zu Ton. Gabrieli ist ja einer der wichtigsten Polyphoniker vor ihm, und einmal ihn im Dom von Venedig zu erleben, war eines der bewegendsten Erlebnisse meines Lebens. Seine Sacrae Symphoniae und sein Magnificat lässt Corboz in klanglicher Pracht erschallen. Zudem ist es ein kluger Einfall von Warner, mit dem Komponisten Ingegneri, eben dem Vorläufer Monteverdis, zu beginnen (CD 1), mit dem ja fast alles anfing. Und wo sonst haben wir diese prachtvollen Dolce frutti mit ihrer wunderbaren Versammlung galanter canzoni als sinnenfreudige Dokumente der Gonzaga- und Medici-Höfe, wo Schiffsschlachten im ersten Stock der Paläste stattfanden und die Troubadoure von Liebe sangen. Das schafft Cavallis Ercole amante mit einer etwas diskutablen Besetzung (Felicity Palmer et al.) nicht ganz, aber es spricht für Corboz und die Firma Erato, sich so früh an barocke Gesamtaufnahmen heran zu trauen, die sicher nicht gut verkauft wurden – die Zeit war dafür noch nicht reif, im Gegensatz zu heute. Pioniere sind eben auch Mutige. Auch in Sachen Vivaldi geht es dann weiter (so mit z. B. Canto in Prato RV 623; In Furore giustissimae Irae RV 626; Dixit Dominus RV 594 & 595; Juravit Dominus dixit Dominus RV 594; O qui Caeli RV 631; Stabat Mater RV 621; Nisi Dominus RV 608; Lauda Jerusalem RV 609) – Sinnenfreude par excellence auch hier.

Zu Michel Corboz: Hugues Cuenod war eine Institution in Alter Musik, unverkennbar und unüberhörbar/Discogs

Der Blick auf die frühe Musik in Frankreich spricht für Michel Corboz´ musikalische Neugier. Die spannende Gesamt-Aufnahme von Charpentiers David et Jonathas mit der bezaubernden Colette Allioz-Lugas, dem frühen Paul Esswood (immer mein Schwarm unter den Countern) und natürlich Philippe Huttenlocher war die erste überhaupt und bringt uns frühes geistliches Drama aus Frankreich näher. Werke von Clement Janequin, Pierre Attaignant, Jacotin, Adrian Le Roy, Pierre Passereau, Josquin Desprez, Claudin de Sermisy, Adrian Petit Colico, Pierre Sandrin, Pierre Phalese, Pierre Certon und anderen ergänzen diesen Ausflug ins nahe Nachbarland der Schweiz.

Auch Johann Sebastian Bach wird gewürdigt, wenngleich etwas später und nicht in der ersten Phase von Corboz´ Erato-Aufnahmen (Matthäus-Passion BWV 243; Johannes-Passion BWV 245; Weihnachts-Oratorium BWV 248; Magnificat BWV 243 (in zwei Einspielungen); Kantaten; Messe h-moll BWV 232 in drei Einspielungen; Missae breves und vieles mehr . Namentlich seine kleinen Messen waren damals neu und so bedeutend schwungvoller, als man sie von Richter hätte hören können. Auch hier macht sich ein Lebensgefühl aus der Region jenseits der Alpen, eine cisalpine, franco-italienische Sinnlichkeit hörbar, wie wir sie – die Kinder der Gardasee-Urlaubs-.Generation – bis dahin nicht zu Hause erlebten. Vielleicht ist es dieses Süd-Schweizer Lebensgefühl, zwischen Frankreich und Italien, zwischen dieser gallischen Strenge und südlicher Sinnlichkeit, die sich in diesen Aufnahmen widerspiegelt und so gar nichts von der calvinistischen Zugeknöpftheit der Nordschweiz hat.

Zu Michel Corboz: Philippe Huttenlocher war der Bariton vom Dienst bei vielen Aufnahmen der Erato/Huttenlocher

Das eben liebe ich an Michel Corboz. Diese Lebensfreude, dieses eben nicht sinnenferne Musizieren, wie wir es heute von der Alten Musik zur Genüge und zum Verdruss kennen, und wo uns eingeredet wird, man habe damals so vibratoarm und frugal musiziert. Seine Instrumente und Stimmen sind zwar sicher auch historisch orientiert, aber eben vibratoreicher, sinnlicher, wohlklingender, lebenslustiger und unerhört präsent. Es ist diese cisalpine Freude am Leben, die uns hier begegnet. Und deshalb ist diese erste Box (von zweien), die das Gesamtwerk Corboz´ bei seiner treuen Stammfirma Erato vorstellt, ein so unerhörter Gewinn für Liebhaber früher Musik. Agogisch, prall an Lust, wunderbar gesungen. Was will man mehr? Ich nicht. Danke an Warner und an Michel Corboz. Geerd Heinsen

.

.

Michel Corboz – The Complete Erato Recordings (Renaissance & Baroque Eras) Mit Werken von: Benedetto Marcello (1686-1739) , Claudio Monteverdi (1567-1643) , Johann Sebastian Bach (1685-1750) , Antonio Vivaldi (1678-1741) , Johann Christian Bach (1735-1782) , Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), Francesco Cavalli (1602-1676) , Georg Friedrich Händel (1685-1759) , Henry Purcell (1659-1695) , Alessandro Scarlatti (1660-1725) , Claude Goudimel (1510-1572) , Michel Richard Delalande (1657-1726) und weitere.

Michel Corboz – The Complete Erato Recordings (Renaissance & Baroque Eras) Mit Werken von: Benedetto Marcello (1686-1739) , Claudio Monteverdi (1567-1643) , Johann Sebastian Bach (1685-1750) , Antonio Vivaldi (1678-1741) , Johann Christian Bach (1735-1782) , Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), Francesco Cavalli (1602-1676) , Georg Friedrich Händel (1685-1759) , Henry Purcell (1659-1695) , Alessandro Scarlatti (1660-1725) , Claude Goudimel (1510-1572) , Michel Richard Delalande (1657-1726) und weitere.

Mitwirkende: Colette Alliot-Lugaz, Teresa Berganza, Margaret Marshall, Sandrine Piau, Barbara Schlick, Felicity Palmer, Wally Staempfli, Rachel Yakar, Bernarda Fink, Alicia Nafe, Birgit Finnilä, Helen Watts und weitere.

Claudio Monteverdi: L’Orfeo (Gesamtaufnahme in zwei Einspielungen); Vespro della Beata Vergine (in zwei Einspielungen); Missa a 4 voci da capella; Selva Morale e Spirituale (Gesamtaufnahme); Madrigale aus den Büchern 2, 4-8 +Marc‘ Antonio Ingegneri: Motette „Tenebrae factae sunt“;

Lamentations de Jeremie +Alessandro Scarlatti: Missa ad usum Cappellae Pontificiae; Motetten „Intellige clamorem meum“, „Salvum fac populum tuum“, „Exaltabo te Domine quoniam“, „Domine vivica me“, „Ad te Domine levavi“, „Exultate Deo adjutori“ +Claude Goudimel: Messe „Le Bien que j’ay“; Or sus tous Humains;

Lamentations de Jeremie +Alessandro Scarlatti: Missa ad usum Cappellae Pontificiae; Motetten „Intellige clamorem meum“, „Salvum fac populum tuum“, „Exaltabo te Domine quoniam“, „Domine vivica me“, „Ad te Domine levavi“, „Exultate Deo adjutori“ +Claude Goudimel: Messe „Le Bien que j’ay“; Or sus tous Humains;

Que Dieu se Montre Seulement; Goudimel Laisse moi desormais; Mon Coeur Rempli; O Seigneur; Du Fons de ma Pensee +Michel Richard Delalande: De Profundis; Regina coeli +Giovanni Gabrieli: Sacrae Symphoniae; Canzon primi toni; Ergo rogabo ad Patrem; Magnificat +Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 243; Johannes-Passion BWV 245; Weihnachts-Oratorium BWV 248; Magnificat BWV 243 (in zwei Enspielungen); Kantaten BWV 11, 58, 78, 187, 198; Messe h-moll BWV 232 (in drei Einspielungen); Missae breves BWV 233-236; Sancti BWV 237-241; Christe eleison BWV 242; Cembalokonzerte BWV 1052, 1055, 1056 +

Antonio Vivaldi: Glorias RV 588 & 589; Kyrie RV 587; Credo RV 591; Beatus Vir RV 597 & 598; Nulla in Mondo Pax sincera RV 630; Magnificat RV 610; Canto in Prato RV 623; In Furore giustissimae Irae RV 626; Dixit Dominus RV 594 & 595; Juravit Dominus dixit Dominus RV 594; O qui Caeli RV 631; Stabat Mater RV 621; Nisi Dominus RV 608; Lauda Jerusalem RV 609 +Giacomo Carissimi: Historia di Jephte; Historia di Ezechias; Historia di Abraham et Isaac; Motetten „O quam pulchra es“, „O Vulnera doloris“, „Salve, salve Puellule“; Tolle sponsa; Messa a otto voci +Marc-Antoine Charpentier: David et Jonathas (Gesamtaufnahme); Messe pour les trepasses; Motet pour les trepasses; Miserere des Jesuites; Te Deum; Salve Regina; Tenebrae factae sunt; In Nativitatem Domini canticum; Le Jugement dernier; Beatus vir; Extremum Dei Judicium +Bendetto Marcello: 7 Psalmen „L’Estro poetico-armonico“ +Johann Christian Bach: Cembalokonzerte op. 7 Nr. 1-4 +Francesco Cavallí: Ercole amante (Gesamtaufnahme) +

Antonio Vivaldi: Glorias RV 588 & 589; Kyrie RV 587; Credo RV 591; Beatus Vir RV 597 & 598; Nulla in Mondo Pax sincera RV 630; Magnificat RV 610; Canto in Prato RV 623; In Furore giustissimae Irae RV 626; Dixit Dominus RV 594 & 595; Juravit Dominus dixit Dominus RV 594; O qui Caeli RV 631; Stabat Mater RV 621; Nisi Dominus RV 608; Lauda Jerusalem RV 609 +Giacomo Carissimi: Historia di Jephte; Historia di Ezechias; Historia di Abraham et Isaac; Motetten „O quam pulchra es“, „O Vulnera doloris“, „Salve, salve Puellule“; Tolle sponsa; Messa a otto voci +Marc-Antoine Charpentier: David et Jonathas (Gesamtaufnahme); Messe pour les trepasses; Motet pour les trepasses; Miserere des Jesuites; Te Deum; Salve Regina; Tenebrae factae sunt; In Nativitatem Domini canticum; Le Jugement dernier; Beatus vir; Extremum Dei Judicium +Bendetto Marcello: 7 Psalmen „L’Estro poetico-armonico“ +Johann Christian Bach: Cembalokonzerte op. 7 Nr. 1-4 +Francesco Cavallí: Ercole amante (Gesamtaufnahme) +

Und zum Schluss natürlich noch einmal Eric Tappy, hier 1965 in „La finta giardinera“mit Teresa Stich-Randall am Théâtre de Champs-Elysées in Paris (aus dem Buch „Tappy l´enchanteur“ von Myriam Meuwly bei Edition Favre

Georg Friedrich Händel: Der Messias (in der Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart); Muzio Scevola-Ouvertüre; , Orchesterstücke aus Rodrigo; Orchesterstücke aus Il Pastor fido; Silla-Ouvertüre +Henry Purcell: Dido and Aeneas (Gesamtaufnahme) +La Chanson et la Danse (Paris 1540) – Werke von Clement Janequin, Tilman Susato, Pierre Attaignant, Jacotin, Adrian Le Roy, Pierre Passereau, Josquin Desprez, Claudin de Sermisy, Adrian Petit Colico, Pierre Sandrin, Pierre Phalese, Pierre Certon +La Chanson de Lausanne – Le Crieur public; Le Chant du Paysan; Te Voici Vigneron; Au Petit Jardin +Chansons et Madrigaux de la Renaissance avec leur Double orne par Bassano; Künstler: Colette Alliot-Lugaz, Teresa Berganza, Margaret Marshall, Sandrine Piau, Barbara Schlick, Felicity Palmer, Wally Staempfli, Rachel Yakar, Bernarda Fink, Alicia Nafe, Birgit Finnilä, Helen Watts, Paul Esswood, Rene Jacobs, Kurt Equiluz, Anthony Rolfe Johnson, Philippe Huttenlocher, Gino Quilico, Jose van Dam, Ruud van der Meer, Maria Joao Pires, Ensemble Vocal de Lausanne, Maitrise de l’Opera National de Lyon, Ensemble Instrumental de Lausanne, Gulbenkian Orchestra, Orchestre de l’Opera National de Lyon, Drottningholm Baroque Ensemble, Michel Corboz Label: Erato, ADD/DDD, 1964-1996: Warner Erato 01902962167463 74 CDs ; (erschienen 2022)

Die Serenade genannte Kantate für 2 Soprane, Alt, 2 Solo-Violinen und B.c. Olinto pastore arcade alle glorie del Tebro (HWV 143) ist das längste Werk dieser CD. Die drei Solosänger stellen eine allegorische Diskussion dar zwischen dem Hirten Olinto (Carlotta Colombo), dem Fluss Tiber (

Die Serenade genannte Kantate für 2 Soprane, Alt, 2 Solo-Violinen und B.c. Olinto pastore arcade alle glorie del Tebro (HWV 143) ist das längste Werk dieser CD. Die drei Solosänger stellen eine allegorische Diskussion dar zwischen dem Hirten Olinto (Carlotta Colombo), dem Fluss Tiber ( Händels Kantate für Solosopran schildert Armidas wechselnde Gefühle, als sie über ihren verlorenen Geliebten nachdenkt: Wut, Sehnsucht, Liebe und Verzweiflung. Armida wurde von Kathryn Lewek mit ausreichender Expressivität und technische Kompetenz gesungen. Ein größerer Kontrast zwischen Armidas emotionalen Zuständen würde diese Aufnahme überzeugender machen.

Händels Kantate für Solosopran schildert Armidas wechselnde Gefühle, als sie über ihren verlorenen Geliebten nachdenkt: Wut, Sehnsucht, Liebe und Verzweiflung. Armida wurde von Kathryn Lewek mit ausreichender Expressivität und technische Kompetenz gesungen. Ein größerer Kontrast zwischen Armidas emotionalen Zuständen würde diese Aufnahme überzeugender machen.

Schon vor etwa 30 Jahren spielte Marco Polo die Musik zum Ballett L’île Enchantée erstmals ein (später bei Naxos neu aufgelegt), doch bedient sich der Bearbeiter

Schon vor etwa 30 Jahren spielte Marco Polo die Musik zum Ballett L’île Enchantée erstmals ein (später bei Naxos neu aufgelegt), doch bedient sich der Bearbeiter  Heiterkeit herrscht in den Day Dreams vor, welche bereits 1934

Heiterkeit herrscht in den Day Dreams vor, welche bereits 1934  Bekanntlich beruht

Bekanntlich beruht  Den Gesangspart übernehmen die bestens disponierten

Den Gesangspart übernehmen die bestens disponierten  Gilbert und Sullivan

Gilbert und Sullivan

Vorzüglich ist die Sängerbesetzung, bei der man natürlich zuerst auf die Besetzung der Tenorpartie schaut, die den bestens aus Pesaro bekannten, aber auch sonst überall, wo Belcanto gefragt ist, hochwillkommenen amerikanischen Tenor

Vorzüglich ist die Sängerbesetzung, bei der man natürlich zuerst auf die Besetzung der Tenorpartie schaut, die den bestens aus Pesaro bekannten, aber auch sonst überall, wo Belcanto gefragt ist, hochwillkommenen amerikanischen Tenor

Für zwei Komponistinnen, die den ihr zustehenden Platz in Konzertbetrieb und Musikindustrie auch noch nicht gefunden haben, setzt sich

Für zwei Komponistinnen, die den ihr zustehenden Platz in Konzertbetrieb und Musikindustrie auch noch nicht gefunden haben, setzt sich

Im

Im  Hans Rosbaud

Hans Rosbaud

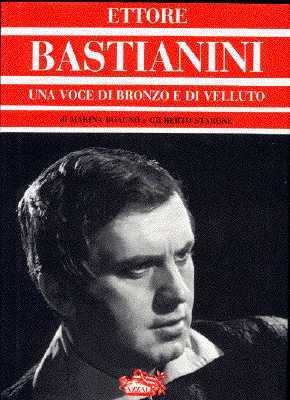

Fast naheliegend, dass er das fällige Debüt an der Scala auch in einer russischen Partie absolvierte, nämlich als Eugen Onegin (neben Renata Tebaldi und Giuseppe di Stefano), und seine große internationale Karriere als italienischer Bariton von New York aus begann. Hier gab er im Mai 1953 als Germont-père seinen Einstand und erhielt nach seiner Arie „Die Provenza“, die er statt an den Bühnenpartner direkt ans Publikum gerichtet haben soll, anhaltenden stürmischen Applaus, der vom Dirigenten entschlossen abgebrochen werden mußte. In der Folgezeit entwickelte er sich trotz der Konkurrenz von Leonard Warren und Robert Merrill rasch zu einem New Yorker Publikumsliebling und trat in den kommenden 12 Jahren an der Met in 89 Vorstellungen auf. Bald erhielt er seine ersten Schallplattenverträge und wurde in Amerika wie in Europa ein viel beschäftigter Sänger. Einen vorläufigen Höhepunkt bedeutete 1958 sein Engagement zu den Salzburger Festspielen als Marquis Posa in der „Don Carlo“-Produktion von Gustaf Gründgens und Herbert von Karajan. Nur wenige Wochen nach der Premiere hatte er sein Debüt an der Wiener Staatsoper, die neben der Scala und der Met sein drittes Stammhaus wurde und wo er bis 1965 nicht weniger als 142 Vorstellungen sang.

Fast naheliegend, dass er das fällige Debüt an der Scala auch in einer russischen Partie absolvierte, nämlich als Eugen Onegin (neben Renata Tebaldi und Giuseppe di Stefano), und seine große internationale Karriere als italienischer Bariton von New York aus begann. Hier gab er im Mai 1953 als Germont-père seinen Einstand und erhielt nach seiner Arie „Die Provenza“, die er statt an den Bühnenpartner direkt ans Publikum gerichtet haben soll, anhaltenden stürmischen Applaus, der vom Dirigenten entschlossen abgebrochen werden mußte. In der Folgezeit entwickelte er sich trotz der Konkurrenz von Leonard Warren und Robert Merrill rasch zu einem New Yorker Publikumsliebling und trat in den kommenden 12 Jahren an der Met in 89 Vorstellungen auf. Bald erhielt er seine ersten Schallplattenverträge und wurde in Amerika wie in Europa ein viel beschäftigter Sänger. Einen vorläufigen Höhepunkt bedeutete 1958 sein Engagement zu den Salzburger Festspielen als Marquis Posa in der „Don Carlo“-Produktion von Gustaf Gründgens und Herbert von Karajan. Nur wenige Wochen nach der Premiere hatte er sein Debüt an der Wiener Staatsoper, die neben der Scala und der Met sein drittes Stammhaus wurde und wo er bis 1965 nicht weniger als 142 Vorstellungen sang.

Es ist in Nachrufen auf verstorbene Künstler üblich, sie als unersetzlich zu erklären, und in gewisser Weise stimmt das ja auch, denn jeder ist auf seine Art einzigartig. Im besonderen Falle von Ettore Bastianini hat es zwar einige gegeben, die seinen Platz einzunehmen versuchten, aber tatsächlich keinen echten Nachfolger. In der Gunst Karajans, der Schallplattenfirmen, aber auch des Publikums nahm Piero Cappuccilli diese Position ein, dem eine über mehr als drei Jahrzehnte währende Karriere vergönnt war – ein zweifellos imponierender Sänger, der aber bei allem stimmlichen Glanz immer etwas sachlich und unpersönlich wirkte und nicht über Bastianinis vokales Charisma verfügte. An emotionaler Intensität kam diesem der Grieche Kostas Paskalis, an dunkler Stimmpracht der Rumäne Nicolae Herlea wohl am nächsten.

Es ist in Nachrufen auf verstorbene Künstler üblich, sie als unersetzlich zu erklären, und in gewisser Weise stimmt das ja auch, denn jeder ist auf seine Art einzigartig. Im besonderen Falle von Ettore Bastianini hat es zwar einige gegeben, die seinen Platz einzunehmen versuchten, aber tatsächlich keinen echten Nachfolger. In der Gunst Karajans, der Schallplattenfirmen, aber auch des Publikums nahm Piero Cappuccilli diese Position ein, dem eine über mehr als drei Jahrzehnte währende Karriere vergönnt war – ein zweifellos imponierender Sänger, der aber bei allem stimmlichen Glanz immer etwas sachlich und unpersönlich wirkte und nicht über Bastianinis vokales Charisma verfügte. An emotionaler Intensität kam diesem der Grieche Kostas Paskalis, an dunkler Stimmpracht der Rumäne Nicolae Herlea wohl am nächsten.

Zu den

Zu den