.

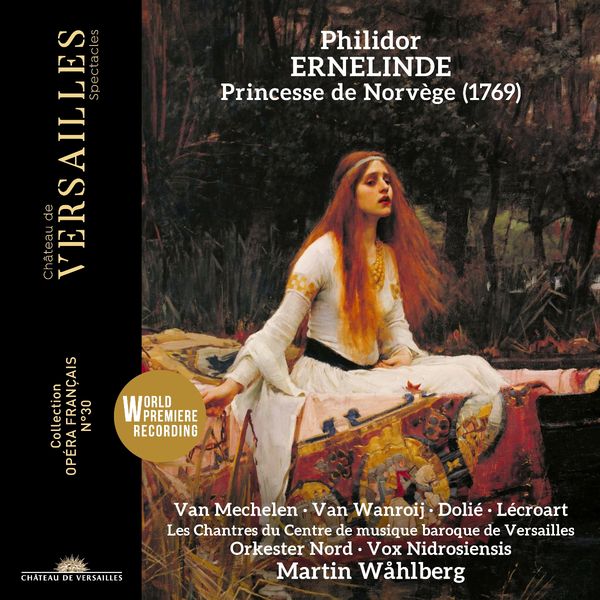

Und wieder haben uns die Brüder Dratwicki in Dankesbande geschlagen, diesmal Benoit, Directeur artistique beim Centre de musique baroque de Versailles (und gleichzeitig Conseiller artistique beim Palazzetto Bru Zane, das von seinem bei operalounge vielfach erwähnten Bruder Alexandre geleitet wird). Benoit Dratwicki ist verantwortlich für die vielen Ausgrabungen der vor-romantischen französischen Oper, meistens des Barock, aber in diesem Falle eben auch der vor-revolutionären Epoche vor dem Sturm auf die Bastille und Napoleon. Es geht um die Oper Ernelinde, Princesse de Norvège, von François-André Danican Philidor, die 1767 an der Pariser Oper Premiere hatte und die nun mit Glanz bei Chateau de Versailles nach konzertanten Aufführungen in Frankreich auf CD (CVS 161, 2 CD) erschienen ist – wie stets bei dieser Firma luxuriös ausgestattet, mit einem hochinformativen Artikels von Benoit Dratwicki, den wir mit Dank an den Autor nachstehend bringen.

.

Ein paar Worte zur Einführung: François-André Danican Philidors Ernelinde ist eine tragische Oper in drei Akten. Sie war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der französischen Oper. Sie zeigt die erfolgreiche Anpassung italienischer Formen und Musikstile an die französische Operntradition. Philidor (genannt: André Danican Philidor „der Jüngere“, * 7. September 1726 in Dreux; † 31. August 1795 in London) erlangte schon früh großen Ruhm ausgerechnet als Schachmeister, und hätte er in ganz Europa an Wettkämpfen teilgenommen, wäre er aufgrund seines Könnens Weltmeister geworden.

Ein paar Worte zur Einführung: François-André Danican Philidors Ernelinde ist eine tragische Oper in drei Akten. Sie war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der französischen Oper. Sie zeigt die erfolgreiche Anpassung italienischer Formen und Musikstile an die französische Operntradition. Philidor (genannt: André Danican Philidor „der Jüngere“, * 7. September 1726 in Dreux; † 31. August 1795 in London) erlangte schon früh großen Ruhm ausgerechnet als Schachmeister, und hätte er in ganz Europa an Wettkämpfen teilgenommen, wäre er aufgrund seines Könnens Weltmeister geworden.

Als Komponist hatte er Schwierigkeiten, sich zu etablieren, da seine Musik in Frankreich als viel zu italienisch empfunden wurde, und tatsächlich war er stark von den aktuellen italienischen Trends beeinflusst. Große Erfolge feierte er jedoch mit seinen Opéra comiques (Tom Jones vor allem). Ernelinde war ein Versuch, die französischen Traditionen der tragédie lyrique mit ihren Balletten, Spektakeln und tragischen Versen mit den Formen und Ausdrucksweisen der italienischen opera seria zu verbinden. Philidors Librettist, Antonine Alexandre Henri Poinsinet, sah sich selbst als eine Art Kreuzritter und Anführer der Reformbewegung der Enzyklopädisten. In der Einleitung zum Libretto schrieb er eine Art Manifest zur Opernreform und erklärte klar seine Ziele bei der Entwicklung eines neuen Stils der französischen Oper. Tatsächlich war Poinsinet ein weniger begabter Dichter und erntete von den anderen Schriftstellern und Intellektuellen seiner Zeit nichts als Spott.

André Danican Philidor/Collection Musée de Paris

Philidors Partitur mit ihren dramatischen, groß angelegten Arien, dem Recitativo accompagnato, dem obbligato Recitativo und den dramatischen Doppelchören verbindet jedoch sehr gelungen den französischen und den italienischen Stil. Anstelle einer fünfaktigen tragédie lyrique nach französischer Tradition komponierte Philidor ein dreiteiliges italienisches Stück, in dem die Arien als Teil der Handlung behandelt wurden und nicht aus dem Drama herausgenommen und für die Divertissements reserviert waren. Er schuf Raum für dramatisch wirkungsvolle Ballette, wie es in der französischen Tradition üblich war, verzichtete jedoch auf jeglichen Versuch eines traditionellen französischen merveilleux. Obwohl seine Oper reich an Spektakulärem ist, darunter eine Gefängnisszene, Truppen zu Pferd, heidnische Rituale und Ballette, gibt es keine magischen oder übernatürlichen Elemente. Das Thema der Oper hatte für die Franzosen einen exotischen Reiz, da es sich um eine Geschichte aus der Wikingerzeit handelt; ein düsteres, kraftvolles Drama mit einer fantasievollen Balletteinlage, getanzt von Tataren, Kosaken, Isländern und Lappen. Das Thema für das Libretto stammt aus einem Operntext von Francesco Silvani. Sein Werk wurde ursprünglich von Ferrandini und später von Gasparini vertont. Die Uraufführung von Ernelinde fand am 24. November 1767 in der Pariser Oper statt. Das Werk war so beliebt, dass mehrere Versionen und sogar Parodien davon produziert wurden.

.

Soweit die Historie, die in Benoit Dratwickis Artikel noch vertieft wird. Nun interessiert den „normalen“ Opernliebhaber wohl doch in erster Linie, wie das Ganze klingt, und das ist erstaunlich aufregend. Eine Glucksche Revolution von 1769 vor Gluck sozusagen (dessen Ophée liegt bei 1774, seine Iphigenie en Aulide für Paris ebenfalls bei 1774), eine packende, rasante Musik mit einer ziemlich plausiblen Handlung, absolut superb gesungen und vor allem ebenso dirigiert. Der junge norwegische Dirigent Martin Wahlberg sorgt am Pult des Orkester Nord Trondheim und der Voix Nidrosiensis (wer???) für aufregende Spannung, für ein Kaleidoskop an Farben, vor allem für eine vorwärtsdränge Klangsprache (unüberhörbar sind in der Ouvertüre die Vor-Echos zu Mozarts Don Giovanni/1787), die die Handlung vorantreibt und die Rezitative (namentlich in der Exposition des 1. Aktes) sehr erträglich handlungstragend macht.

Martin Wahlberg/Facebook

Gesungen wird auch, und das prachtvoll. In der Titelrolle ist Judith van Wanroij (die man eher etwas müde in Erinnerung hatte) hier eine entschlossene, aktive Ernelinde voller Pathos und schöner Rollengestaltung. Reinoud van Mechelen wiederholt als liebender Sandomir den guten Eindruck seiner vergangenen Einspielungen. Thomas Dolié zählt (hier als Vater Rodoald) zu Recht zu den bewährten Hauskräften auch des Palazzetto. Dazu kommen mit Glanz Matthieu Lécroat hervorragend als Bösewicht Ricimer sowie Jehanne Amzal, Martin Barigault sowie Clément Debieuvre in kleineren Rollen. Alle zusammen sind superb, aber der eigentliche Held ist das Orkester Nord in seiner vorwärtsdrangenden Klangqualität unter Martin Wahlberg, absolut ravissant! Die Aufnahme bei Chateau der Versaille hat einen Ehrenplatz in meinem Opern-Olymp. G. H. (02. 05. 25)

.

Philidor: „Ernelinde“: Chef des Danois/Kostümentwurf von René-Robert Bouquet/Gallica BNF

Ein kurzer Blick zum Inhalt: Ernelinde ist zwischen ihrer Kindespflicht gegenüber ihrem Vater Rodoald und ihrer Liebe zu Sandomir hin- und hergerissen. Obzwar Sandomir Rodoald anfangs feindlich gesinnt ist, dient er dem König schließlich aus Liebe zu dessen Tochter. Ricimer stiftet Frieden, doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, als er seine Absicht, Ernelinde zu erringen, bekannt gibt. Obwohl es Ricimer nicht gelingt, Ernelinde für sich zu gewinnen, hält er offiziell bei Rodoald um ihre Hand an. Da er die Liebe der Prinzessin nicht erringen kann, erpresst er sie, indem er Rodoald und Sandomir verhaften lässt und bedroht. Ernelinde rettet ihren Vater, lehnt sich aber gleichzeitig gegen die Grausamkeit des tyrannischen Ricimer auf. Sandomir ist immer noch gefangen und verzweifelt: Er kann sein Leben nur retten, wenn er Ricimers Befehl, auf Ernelinde zu verzichten, nachkommt, wozu ihm auch Rodoald rät. Ernelinde, die Sandomir weiterhin liebt, zieht den Tod mit ihrem Geliebten der Ehe mit dem tyrannischen Ricimer vor. Das Liebespaar, das bereit ist, miteinander zu sterben, wird schließlich von König Rodoald gerettet, dem es auch gelingt, sein Land zu befreien. Daraufhin begeht der gedemütigte Ricimer Selbstmord. Chateau.de Versailles.

.

.

Philidor: „Ernelinde“: Kostümentwurf von René-Robert Bouquet/Gallica BNF

Und nun Benoît Dratwicki vom Centre de musique baroque de Versailles: Philidors Ernelinde – eine vorzeitige Revolution. Ernelinde princesse de Norvège [„Ernelinde, Prinzessin von Norwegen“], die erste Tragédie en musique von François-André Danican Philidor, wurde 1767 an der Pariser Oper – die damals Académie royale de musique hieß – uraufgeführt. Das Werk entstand in einem besonderen Kontext: Es handelt sich nämlich um die letzte Produktion, die auf Initiative der Geiger, Komponisten und königlichen Verwalter François Rebel und François Francoeur, unter deren Leitung die Institution seit genau zehn Jahren stand, aufgeführt wurde. Gleich nach ihrer Ernennung Anfang 1757 hatten sie es sich zur Aufgabe gemacht, die noch verbliebenen Glutnester des Buffonistenstreits zu löschen, der die französische Opernwelt zwischen 1752 und 1754 entzweit und die Verfechter der italienischen und der französischen Oper gegeneinander aufgebracht hatte. Moderne und Tradition waren von Künstlern, Literaten und Philosophen gleichermaßen heftig gegeneinander ausgespielt worden, und das Publikum nahm sich heraus, Werke je nach seinem Empfinden zu unterstützen oder zu Fall zu bringen. Doch schließlich siegte der französische Geschmack dank einiger markanter Ur- und Wiederaufführungen wie Dauvergnes „Les Amours de Tempé“, Mondonvilles „Titon et l’Aurore“ oder Rameaus „Platée“ und „Castor et Pollux“.

Sowohl aus künstlerischer Neigung als auch aus politischem Pflichtgefühl entschlossen sich Rebel und Francoeur dazu, die Meisterwerke des alten Repertoires neu aufzuführen, allen voran die wichtigsten Werke von Lully („Alceste“, „Proserpine“, „Amadis“, „Armide“, „Acis et Galatée“ und „Thésée“). Diese wurden mit prächtigen Bühnenbildern und Kostümen ausgestattet, wobei die Musik – besonders in den Balletten – ein wenig bearbeitet wurde, um ihr mehr Glanz und Sinnlichkeit zu verleihen. Gleichzeitig gaben sie neue Werke bei prominenten Komponisten in Auftrag: Rameau, Dauvergne, Berton oder Trial zum Beispiel, aber – erstaunlicherweise – auch bei einigen Musikern, die damals auf der konkurrierenden Bühne der Comédie-Italienne (der späteren Opéra-Comique) große Erfolge feierten. So komponierten Pierre-Alexandre Monsigny seine „Aline reine de Golconde“ und Philidor seine „Ernelinde princesse de Norvège“, die 1766 bzw. 1767 uraufgeführt wurden, als die Amtszeit der beiden Direktoren gerade zu Ende ging.

Philidor: „Ernelinde“: Kostümentwurf von René-Robert Bouquet/Gallica BNF

Während „Aline“ der Gattung der Ballettoper [Opéra-ballet] angehörte, die den Demi-caractère und eine gewisse Leichtigkeit des Tons begünstigte, ist „Ernelinde“ der Gattung der Tragédie en musique zuzurechnen, die die großen Leidenschaften sowie alle auf der wichtigsten Opernbühne denkbaren spektakulären Triebkräfte in sich vereinte.

Während sich die zwei Werke in ihrem Genre unterscheiden, ähneln sie einander in Stil und Form: Beide Werke führten in die Pariser Oper die italienische Art ein, wie sie seit einigen Jahren in der Opéra-Comique angewandt wurde, indem sie eine Aufteilung in drei Akte ohne Prolog aufweisen. Beide lehnen auch das Märchenhafte zugunsten eines exotischen Themas ab: Indien für „Aline“, Norwegen für „Ernelinde“. Bühnenbild und Kostüme schöpften also aus Beständen, die für die Opernbühne noch kaum gezeigt wurden, was dazu beitrug, den beiden Werken ein besonderes Profil und vor allem einen Hauch von Neuheit zu verleihen, der nicht unbemerkt blieb. Monsigny und Philidor müssen somit als zwei wesentliche Reformer der französischen Oper betrachtet werden, und das etwa zehn Jahre bevor Christoph Willibald Gluck nach Paris kam und ihren Erneuerungsversuch weiterführte, um eine radikale Revolution einzuleiten, die das alte Repertoire in nur wenigen Monaten zu Fall bringen sollte.

.

Das Libretto von „Ernelinde“ stammt von Antoine-Alexandre-Henri Poinsinet, der nicht verschwieg, dass er sich direkt von Ferradinis Vertonung von „Ricimero, redei Goti“ inspirieren ließ, von deren Text er meinte, er sei von Antonio Noris 1684 geschrieben worden. Tatsächlich stammte dieses Libretto aber aus Francesco Silvanis „La fede tradita e vendicata“ (1704). Das Drama basiert teils auf einer historischen, teils auf einer legendären Handlung in Skandinavien, in der die Könige von Norwegen und von Gotland (Schweden) einander feindlich gesinnt sind. Im Vorwort zu seinem Libretto verteidigt Poinsinet seine Entscheidung zur vollständigen Verdrängung des Märchenhaften, und zwar sowohl aus ästhetischen Gründen, um zu versuchen, ein „neues Genre“ an der Oper zu etablieren, als auch aus pragmatischeren Überlegungen, denn „die Ausgaben zu reduzieren“ war seiner Meinung nach „das sicherste Mittel, um es zu schaffen, aufgeführt zu werden“… Auch wenn die Verse nicht die kunstvollsten sind, und sich die Handlung nicht mit der ganzen Klarheit großer Tragödien entwickelt, muss man sich die Wirksamkeit der von Poinsinet erdachten dramatischen Situationen eingestehen. Das Libretto wurde 1769, 1773 und 1777 bei den aufeinanderfolgenden Aufführungen in Paris und Versailles überarbeitet und gewann allmählich an Kraft, wobei die avantgardistischen moralischen und philosophischen Werte wie Patriotismus, Heldentum und das Streben nach Freiheit und Gleichheit nun deutlicher hervortraten und die Liebeshandlung in den Hintergrund drängten. Daher ist es nicht erstaunlich, dass einer der Chöre von „Ernelinde“ (« Jurons sur nos glaives sanglants… » [„Schwören wir auf unsere blutigen Schwerter…“]) während der Revolution gesungen wurde.

.

Philidor: „Ernelinde“: Kostümentwurf von René-Robert Bouquet/Gallica BNF

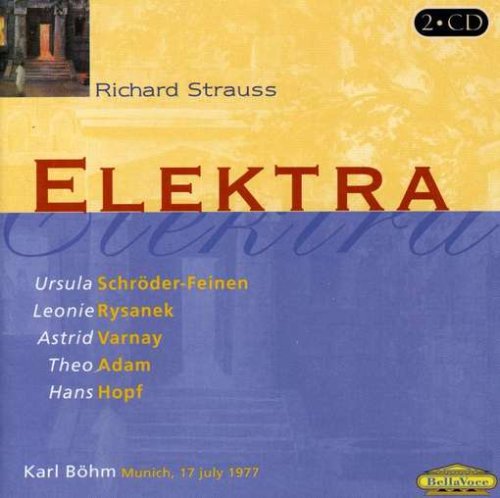

Bei seiner Uraufführung hatte das Werk etwa gleich viele Befürworter wie Gegner, die ihr Missfallen in lauten Buhrufen bekundeten. Was die Interpreten betrifft, könnte es sein, dass die Mitglieder der Académie royale de musique sich nicht genug bemühten, eine Partitur zu erlernen und sich für sie einzusetzen, die ihrer täglichen Praxis nicht entsprach. Poinsinet behauptete jedenfalls, er habe gegen den „unziemlichen Tumult der Proben ankämpfen müssen“. Von Seiten des Publikums wurde Philidor vor allem vorgeworfen, Jomelli undGluck plagiiert zu haben. Tatsache ist, dass der Komponist, der ein großer Bewunderer von Glucks 1762 in Wien uraufgeführtem „Orfeo ed Euridice“ war, die Musik dieses Komponisten in der Ouvertüre und im ersten Duett von „Ernelinde“ annähernd notengetreu übernimmt. Rameaus Anhänger waren über die Heftigkeit des Gesangs – ihrer Meinung nach voller Schreie – und über die Begleitungen entsetzt, die sie als laut und eintönig empfanden. Philidors Musik wirkte schockierend, da sie sich radikal vom bisher Gewohnten abwandte: Die Carrures, Entwicklungen und Modulationen waren von einem entschieden italienischen Stil geprägt und kündigten die damals im Entstehen begriffene Wiener Schule an. Man kann abwechselnd die Musik von Pergolesi, Haydn und sogar Mozart erahnen, doch ist vor allem die reformierte gluckistische Tragödie zu erkennen: Philidor war ein unbestrittener Meister der Opéra-comique.

Er besaß ein hervorragendes Gespür für das Theater und hatte sich bereits die Grundsätze des deutschen Komponisten zu eigen gemacht. Doch Paris war noch nicht bereit, sie anzunehmen. Das Plagiat moderner Autoren war nicht der einzige Grund, der zur Kontroverse beitrug. Unter anderem scheint die Abwesenheit der ersten Sängerin der Oper, der vom Publikum angehimmelten Sophie Arnould, eine große Rolle gespielt zu haben. Da sie, wie so oft Mitte der 1760er Jahre krankheitshalber ausfiel, musste sie die Titelrolle, die extra für sie komponiert worden war, an eine ihrer Rivalinnen, Marie-Jeanne Lemière, abtreten. Die Starsängerin schäumte vor Wut, und die „Mémoires secrets“ [„Geheimen Memoranden“] berichten gallig vom „extremen Wunsch von Mademoiselle Arnould, den Sturz von „Ernelinde“ weiter zu beschleunigen“ (T. 17, S. 350, 24. Dezember 1767), um zu sehen, wie ihre Rivalin von der Bühne verschwindet. Obwohl Mademoiselle Lemière in den virtuosen Arien und in den Rollen von Schäferinnen oder Nymphen hervorragend war, hatte sie Mühe, in der edlen Figur einer verliebten Prinzessin zu überzeugen. Auch enthielt die Komposition von „Ernelinde“ nichts, was ihr entgegenkam: keine Vokalisen, keine hohen Noten, keine verzierte Melodie. Die Titelrolle, die voller Verzögerungen und tragischer Posen ist, erforderte eine perfekte Schauspielerin und eine Stimme, die die Rezitativszenen mit der emphatischen und ausgefeilten Deklamation, auf die sich Sophie Arnould spezialisiert hatte, wiedergeben konnte. Die Sängerin wurde daher heftig kritisiert, worunter das Werk zweifellos litt.

.

Philidors „Ernelinde“: Opernstar Sophie Arnould sollte die Titelsängerin sein und musste zugunsten von Marie-Jeanne Lemière verzichten/Marmorbüste von Antoin Houdon im Pariser Louvre/Wikipedia

Verbreitung: Im Jahr 1767 wurde das Werk nur siebzehnmal aufgeführt, ein für die damalige Zeit eher magerer Erfolg. Trotz dieser Widrigkeiten triumphierte „Ernelinde“ schließlich und wurde für einige Zeit wieder ins Repertoire aufgenommen: die Oper wurde 1769 gespielt, als der dänische König zu einem offiziellen Besuch in Paris weilte (was es aus diplomatischen Gründen erforderlich machte, das Libretto zu überarbeiten und den Titel in „Sandomir roi de Danmark“ zu ändern, wovon die Erstausgabe der Partitur zeugt). 1773 wurde „Ernelinde“ in das Programm der Hochzeitsfeierlichkeiten des Grafen von Artois (des späteren Karl X.) in Versailles miteinbezogen und schließlich 1777 für das Publikum der Pariser Oper wiederaufgenommen.

Ihr Nachruhm endet hier, zehn Jahre nach der Uraufführung. Doch mehr als das Werk selbst war es vor allem der Kontext, der dafür verantwortlich war. Die Flut neuer Komponisten in Paris in den frühen 1780er Jahren führte zu einer ständigen Erneuerung des Repertoires, aus dem nur einige wenige Opern dauerhaft hervorgingen: die Opern von Gluck und eine kleine Anzahl von Werken von Piccinni („Dido“), Sacchini („OEdipe à Colone“) und Salieri („LesDanaïdes“). „Ernelinde“ wurde ebenso wie Grétrys „Céphale et Procris“, Floquets „L’Union de l’Amour et des Arts“, Johann Christian Bachs „Amadis de Gaule“ oder Grétrys „Andromaque“ – alles Opern aus dem Jahrzehnt 1770-1780, die beim Publikum gut angekommen waren – endgültig abgesetzt. Einerseits hatte sich der Geschmack geändert, andererseits zwang der Brand der Oper im Jahr 1781, der die Lager verwüstete, die Verwaltung dazu, nur erfolgreiche Werke zu spielen, mit denen eine kostspielige Wiederherstellung von Bühnenbild und Kostümen zu rechtfertigen war. Dies traf auf „Ernelinde“ allerdings nicht zu. Bis 1792 hegte Philidor jedoch die heimliche Hoffnung auf eine Wiederaufnahme seines Werkes und überarbeitete die Partitur sogar, um ihr vorromantische Züge zu verleihen. „Ernelinde“ war zwar verstummt, doch ihr Ruhm überlebte sie. Noch 1791 lobte Pierre- Louis Ginguené die Oper als ein Werk, „das Epoche macht und seinem Autor den Ruhm sichert, als erster auf unserer Opernbühne das einfach deklamierte Rezitativ und die Arien, Duette, Terzette und andere gemessene Musikstücke nach der italienischen Methode an die Stelle der alten, einschläfernden französischen Psalmodie gesetzt zu haben“ (Encyclopédie méthodique).

.

Philidors „Ernelinde“: der Tenor Joseph Legros sang den Sandomir/Stich von Lecrerc Macret 1770/Wikipedia/Gallica BNF

Eine Aufführung von „Ernelinde princesse de Norvège“ im Jahr 2024, wirft für den Forscher und Interpreten ernsthafte Fragen auf. Zunächst hinsichtlich der Wahl der Fassung. 1767? 1769? 1773? 1777?… Hier musste nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen werden. Die Version von 1777 ist zwar die dramaturgisch ausgereifteste, sieht aber für alle Rezitative eine Orchesterbegleitung vor und verwischt so die Einzigartigkeit und Modernität, die Philidor in den 1760er Jahren auszeichnete. Die Fassung von 1773, die für eine königliche Hochzeitsfeier bestimmt war, enthält pompöse Feste und glänzende Ballette, die die Handlung verwässern und ihre Wirkung abschwächen. Die Musik der Originalfassung schließlich aus dem Jahr 1767 ist nur als Manuskript überliefert und teilweise verloren gegangen. Folglich bleibt die Version von 1769 übrig, die der ersten Veröffentlichung der Musik entspricht. Siewar sowohl die praktischste in Bezug auf die Quellen als auch die ausgewogenste in Hinsicht auf ihren Gehalt. Diese Fassung wurde hier aufgenommen.

Darüber hinaus erfordert das Werk zwar die gleiche Aufmerksamkeit wie das übrige Barock- und Klassik- Repertoire der Académie royale de musique in Betracht auf Musikquellen, Besetzung oder Stimmton, doch Philidors ausgesprochen moderner Stil verlangt, sich mit bestimmten Aspekten auseinanderzusetzen, wie etwa mit der Verzierung der Gesangslinien oder der ersten Punkt betrifft, kann man anhand der einzelnen Stimmhefte, die noch heute in der Bibliothèque de l’Opéra de Paris aufbewahrt werden, in etwa beurteilen, inwiefern Philidors Kompositionsweise für Singstimmen eine Besonderheit darstellt: Um seine gesungenen Melodien aufzuwerten, behält der Komponist einige Verzierungen aus der Zeit Rameaus bei, aber anstatt sie mit Verzierungszeichen in der traditionellen Form (wie das für die französische Musik seit der Zeit Lullys charakteristische +) zu präsentieren, schreibt er alle Noten der Ornamente aus und versteift die Verzierung, indem er ihr eine genau definierte Dauer, Tonhöhe und auch den Stimmfall auferlegt. Dies ist vor allem bei den Tremblements, Ports de voix und Sanglots der Fall. Diese Entscheidung war keineswegs nebensächlich, sondern ein großer Schritt, um den italienischenBelcanto in Frankreich zu assimilieren, der sich allerdings erst Anfang des 19. Jahrhunderts durchsetzen sollte. Im Bereich der Oper ist der Keim dieser Entwicklung in „Ernelinde“ bereits deutlich zu erkennen.

Philidors „Ernelinde“: der Bass Nicolas Gélin sang den Rodoald, hier als Castor mit Rosalie Campagne als Phébe in Rameaus Oper 1772 in Paris/BNF Gallica

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für die richtige Interpretation von Philidors Musik ist die Art der Deklamation, die auf die Rezitative angewandt wird. Die Kompositionsweise ist hier scheinbar sehr modern, mit einer schlichten Basslinie in langen Werten nach dem Vorbild des italienischen Rezitativs. Zwar lädt sie a priori zu einer vollkommenen Freiheit und einer großen Variationsmöglichkeit des Gesangflusses ein, doch es zeigt sich, dass die rhythmische Notation und die Prosodie, die sich (in der Tradition von Lully und Rameau) auf den starkenTaktteil konzentrieren, den Sänger zu einer gewissen Emphase zwingen, die nicht die völlige Flexibilität zulässt, die er vermeintlich hat. Dieses Rezitativ, das nicht versucht, das gesprochene Wort zu imitieren, sondern vielmehr die Gemütsbewegungen zu übertreiben, wird übrigens von einem reichen Basso continuo begleitet, der schwer völlig flexibel sein kann: Von den 1670er Jahren bis nach der Revolution unterstützte in der Pariser Oper eine Gruppe von 5 bis 7 Bässen (der Petit choeur [kleine Chor]) einstimmig die Sänger. In den 1760er Jahren waren dies ein Cembalo, zwei oder drei Violoncelli und ein Kontrabass. Diese Besetzung wurde auch für die vorliegende Aufnahme eingesetzt, wodurch sich die „Ernelinde“-Rezitative deutlich vom zeitgenössischen italienischen Recitativo secco unterscheiden, das bescheidener von einem Cembalo und einem Cello oder sogar nur von einem Fortepiano begleitetwird.

Philidors „Ernelinde“/ Schach: Une partie d’échecs à l’aveugle contre l’ambassadeur de Turquie/Wikipedia

Dank der Forschungsarbeit von Hilary Metzger (die hier das erste Cello des Continuos spielt) wurde außerdem – zum ersten Mal in der Diskographie des französischen Repertoires dieser Epoche – die Technik der Akkordbegleitung durch eines der Celli des Petit choeur angewandt, wie sie in zahlreichen europäischen (und insbesondere französischen) Quellen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts belegt ist. Das klangliche Ergebnis ist absolut neuartig, ebenso wie die daraus resultierende theatralische und poetische Wirkung. Es handelt sich zweifellos um eines der mutigsten Experimente der Performance practice, die in den letzten Jahren in diesem Bereich durchgeführt wurden. Diese beiden Aspekte – Verzierung und Deklamation – führten dazu, dass die Solopartien mit Stimmen von besonderer Qualität besetzt wurden und dadurch an die Sänger der Uraufführung erinneren (soweit wir heute in der Lage sind, sie anhand von Musikquellen und zeitgenössischen Kommentaren zu erahnen). Das heißt, beredte Stimmen, die der Kunst des Sprechens verpflichtet und fähig sind, alle Feinheiten der musikalischen Gestaltung zu beherrschen. Als Ernelinde brauchte man keine glänzende Stimme – wie die von Mlle Lemière, die daran scheiterte –, sondern eine farbenreiche, die alleindurch ihr Timbre rühren und durch ihre Vortragskunst Mitleid erregen kann, wie die von Sophie Arnould, hätte sie diese für sie konzipierte Rolle interpretiert. Ihre Stimme war nicht kräftig – man nannte sie liebevoll « le plus asthme de l’Opéra » [das heftigste Asthma der Oper] –, aber dafür besonders ausdrucksstark. Für den Sandomir brauchte man einen Hautecontre,dessen Stimme an Joseph Legros erinnerte, einen tapferen und zugleich zärtlichen Sänger, der gleichermaßen von Heroismus und Lyrik durchdrungen war. Für Rodoald und Ricimer, deren Rollen bei der Uraufführung Nicolas Gélin und Henri Larrivée sangen, konnte man sich nur brillante, durchdringende, aber agile Baritonstimmen vorstellen, die eher das romantische Zeitalter ankündigten als in der alten barocken Manier verhaftet zu sein.

.

Philidors Büste an der Fassade der Pariser Oper/Salle Garnier/Wikipedia

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass Philidors Instrumentierung zwar sehr italienisch anmutet: Er setzt Oboen und Hörner ein, die vor allem eine harmonische Rolle spielen, wenige selbständige Fagottstimmen im Vergleich zum Repertoire der Ramisten und – was für die Pariser Oper erstaunlich ist – fast keine Flöten, doch sollten die geschriebenen Noten die Praxis nicht verdecken, denn damals bestand das Pariser Orchester aus vier Oboisten und vier Fagottisten. Die Bläser spielten also in kompletten „Sektionen“ und nicht als Solisten wie im restlichen Europa. Um die besondere Klangfarbe und den daraus resultierenden Masseneffekt wiederherzustellen, wurden vier Oboen und vier Fagotte um die Streicher gruppiert, wodurch das Klangergebnis deutlich verändert wurde.

Die Frage des Balletts: Obwohl die aufeinanderfolgenden Fassungen von „Ernelinde“ jede Menge Tänze enthielten, mussten wir uns dazu entschließen, nur einige wenige davon zu übernehmen: Die vorliegende Aufnahme spiegelt ein Konzert wider, dessen Rahmen nicht dazu geeignet war, dem Publikum endlose Ballettszenen in Form von Orchestersuiten darzubieten. Doch in einem Bereich, in dem man es nicht von Philidor erwartet hatte, erwies er sich als äußerst inspiriert, wie die aufgenommenen und alle anderen Tänze, in deren Noten wir Einblick nahmen, belegen.

Mögen zukünftige Gelegenheiten dazu führen, dass diese Tänze vollständig zu hören sind und vor allem, dass ein eminent theatralisches und effektvolles Werk wieder auf die Bühne gebracht wird. Benoit Dratwicki/DeepL/Red. G. H.

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich hier.

Ein paar Worte zur Einführung:

Ein paar Worte zur Einführung:

Im erklärenden Vorwort, das entgegen den Angaben auf der Rückseite des Covers nur in Englisch und Französisch abgedruckt ist, kommt der Dirigent selbst zu Wort. Nach seiner Überzeugung ergebe Mozarts Musik nur dann ihren vollen Sinn, wenn sie als Teil des gesamten dramatischen Gefüges erlebt werde, aus dem sie hervorgehe. Hinweise oder Anhaltspunkte für die aktuelle musikalische Umsetzung hätten sich in verschiedenen Quellen gefunden. Bei den Vorarbeiten sei man schließlich auch auf das Aufführungsmaterial gestoßen, das nach Einschätzung von Wåhlberg selten erforscht worden sei und in keiner der Urtext-Ausgaben Berücksichtigung gefundene habe. Es stamme aus dem Archiv des Theaters auf der Wieden, dem Uraufführungshaus und offenbare faszinierende Informationen. Es gebe Markierungen, Phrasierungs- und Bogenangaben, die die Partitur detailliert beschreiben würden und auch Hinweise darauf, wo Pausen, Pizzicato-Spiel und die Balance der Instrumente zu beachten seien, so der Dirigent.

Im erklärenden Vorwort, das entgegen den Angaben auf der Rückseite des Covers nur in Englisch und Französisch abgedruckt ist, kommt der Dirigent selbst zu Wort. Nach seiner Überzeugung ergebe Mozarts Musik nur dann ihren vollen Sinn, wenn sie als Teil des gesamten dramatischen Gefüges erlebt werde, aus dem sie hervorgehe. Hinweise oder Anhaltspunkte für die aktuelle musikalische Umsetzung hätten sich in verschiedenen Quellen gefunden. Bei den Vorarbeiten sei man schließlich auch auf das Aufführungsmaterial gestoßen, das nach Einschätzung von Wåhlberg selten erforscht worden sei und in keiner der Urtext-Ausgaben Berücksichtigung gefundene habe. Es stamme aus dem Archiv des Theaters auf der Wieden, dem Uraufführungshaus und offenbare faszinierende Informationen. Es gebe Markierungen, Phrasierungs- und Bogenangaben, die die Partitur detailliert beschreiben würden und auch Hinweise darauf, wo Pausen, Pizzicato-Spiel und die Balance der Instrumente zu beachten seien, so der Dirigent.

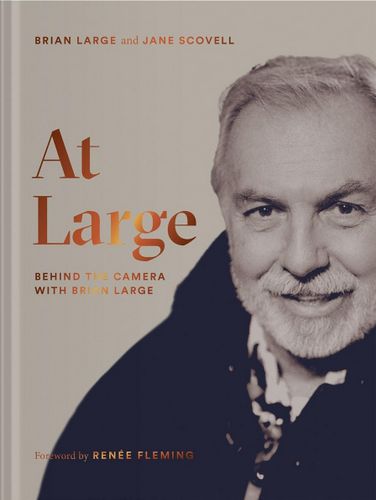

Das war alles ganz normal gegangen, und auch die großen Partien waren ganz normal gewachsen. Ich hatte nie Probleme beim Singen, nie Probleme mit den hohen Noten oder mit dem Volumen von Stimme oder Orchester, ich sang ganz einfach so, wie ich fühlte, und so war auch meine Darstellung. Aber dieses Mal an der Met: Ich hatte einfach Angst, Angst auch vor mir. Und dann ging es weiter. Die Angst blieb. Ich verkrampfte mich, fing an, technisch irgend etwas falsch zu machen. Vielleicht hätte ich da pausieren sollen und mich erst einmal finden sollen. Pausieren ist ja schwierig. Man hat ja Verträge, bis zu sieben, acht Jahre im Voraus. Aber das Syndrom der „verlorenen Unschuld“ ist ja vielen Sängern nur zu bekannt, wenn sie sich nach den ersten großen Erfolgen plötzlich in ganz veränderten Umständen wiederfinden. Dass Ängste zu Spannungen und Verkrampfungen führen ist vielen klar und dass man unter diesen Schwierigkeiten keine optimalen Leistungen bringen kann ja auch. Da kann man nicht einfach aussteigen. Und dann gibt man sich vielleicht auch nicht selber zu, dass man sich schlecht fühlt; man denkt: Ach, das geht vorüber, hab‘ dich nicht so. Dazu kam dann noch eine chronisch werdende Erkältung, die nicht fortgehen wollte. Und da blieb nichts weiter übrig, als eine Seption der Nasenscheidewand, was dann ein anderes Singen bedingte. Monate lang hatte ich vorher mit einer vereiterten Stirnhöhle gesungen, musste sogar meinen ‚Fidelio‘ in Berlin abbrechen – was man von mir nicht kannte. Ich war immer zuverlässig gewesen.“

Das war alles ganz normal gegangen, und auch die großen Partien waren ganz normal gewachsen. Ich hatte nie Probleme beim Singen, nie Probleme mit den hohen Noten oder mit dem Volumen von Stimme oder Orchester, ich sang ganz einfach so, wie ich fühlte, und so war auch meine Darstellung. Aber dieses Mal an der Met: Ich hatte einfach Angst, Angst auch vor mir. Und dann ging es weiter. Die Angst blieb. Ich verkrampfte mich, fing an, technisch irgend etwas falsch zu machen. Vielleicht hätte ich da pausieren sollen und mich erst einmal finden sollen. Pausieren ist ja schwierig. Man hat ja Verträge, bis zu sieben, acht Jahre im Voraus. Aber das Syndrom der „verlorenen Unschuld“ ist ja vielen Sängern nur zu bekannt, wenn sie sich nach den ersten großen Erfolgen plötzlich in ganz veränderten Umständen wiederfinden. Dass Ängste zu Spannungen und Verkrampfungen führen ist vielen klar und dass man unter diesen Schwierigkeiten keine optimalen Leistungen bringen kann ja auch. Da kann man nicht einfach aussteigen. Und dann gibt man sich vielleicht auch nicht selber zu, dass man sich schlecht fühlt; man denkt: Ach, das geht vorüber, hab‘ dich nicht so. Dazu kam dann noch eine chronisch werdende Erkältung, die nicht fortgehen wollte. Und da blieb nichts weiter übrig, als eine Seption der Nasenscheidewand, was dann ein anderes Singen bedingte. Monate lang hatte ich vorher mit einer vereiterten Stirnhöhle gesungen, musste sogar meinen ‚Fidelio‘ in Berlin abbrechen – was man von mir nicht kannte. Ich war immer zuverlässig gewesen.“

Anzumerken sind die vielen Live-Aufnahmen, die unter Sammlern kursieren, namentlich die vielen für den Dirigenten Günther Wich in Düsseldorf und NRW eigens mitgeschnittenen (so die

Anzumerken sind die vielen Live-Aufnahmen, die unter Sammlern kursieren, namentlich die vielen für den Dirigenten Günther Wich in Düsseldorf und NRW eigens mitgeschnittenen (so die

Dem stimmt auch Kollege

Dem stimmt auch Kollege

Mit der

Mit der

Diese Oper hat eine

Diese Oper hat eine

Abwechselnd österreichischen, italienischen und slawischen Einflüssen war auch der Komponist

Abwechselnd österreichischen, italienischen und slawischen Einflüssen war auch der Komponist  .PS.: Aber es gibt ja noch weitere und überzeugendere Aufnahmen der Oper. Vor allem bei

.PS.: Aber es gibt ja noch weitere und überzeugendere Aufnahmen der Oper. Vor allem bei

Hasselhorn singt gerade in der

Hasselhorn singt gerade in der

Das fängt schon beim Geburtsdatum an. Die Aufnahme (

Das fängt schon beim Geburtsdatum an. Die Aufnahme (