.

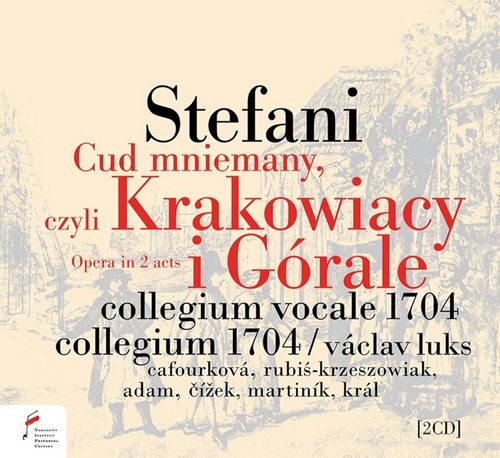

Hauptstädter und Bewohner anderer Regionen sind sich häufig nicht grün. Von solchen Animositäten erzählt Jan Stefanis Oper Das vermeintliche Wunder oder Krakauer und Hochländer, welche das Verhalten der Polen vor zwei hundert Jahren offenbar so genau einfing, dass sie noch heute gespielt wird. Das mehr als 200-Seiten dicke Beiheft der wie stets ausgesprochen wertig im kleinen Buch-Hardcover verpackten Aufnahme, mit der das Warschauer Chopin Institut die 2017 entstandene Aufnahme eines Singspiels präsentiert, das den Anfang einer polnischen Oper markiert, weiß erstaunlich wenig über Jan Stefani zu berichten.

Das fängt schon beim Geburtsdatum an. Die Aufnahme (NIFCCD 80-81) nennt als Geburtsdatum des Komponisten 1750. Wikipedia und andere Quellen berichten, dass er bereits 1746 geboren wurde. Das Datum seines Todes scheint mit dem 23. Februar 1829 festzustehen. Im betreffenden Text heißt es, Stefani sei ein böhmischer Geiger und Komponist aus Prag gewesen zu sei, der in Warschau als Orchesterleiter am Nationaltheater und an der Kathedrale wirkte und überhaupt sein gesamtes Leben in Polen verbrachte und sich tief in Kultur und Traditionen einlebten. Das ist insofern wichtig, da seine Oper Das vermeintliche Wunder oder Die Krakauer und die Hochländer noch vor Moniuszkos Werken bewusst nationale Tänze und Traditionen einband und der lokalen Vielfalt huldigt. Bereits im frühen 17. Jahrhundert wurden in Polen italienische Opern am Hof in Krakau aufgeführt, worauf zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Warschau die Eröffnung eines öffentlichen Opernhauses folgte und es unter Stanislaus II. neben der Förderung der italienischen Oper bereits zur die Propagierung einer landessprachlichen Oper kam, für die Maciej Kamienskis Glück im Elend (1778) steht. Einflussreicher war Stefanis am 1. März 1794 uraufgeführte Oper, die wie Kamienskis Werk gesprochene Dialoge enthält und bis heute aufgeführt wird, gerne auch von kleinen und Amateurtruppen.

Das fängt schon beim Geburtsdatum an. Die Aufnahme (NIFCCD 80-81) nennt als Geburtsdatum des Komponisten 1750. Wikipedia und andere Quellen berichten, dass er bereits 1746 geboren wurde. Das Datum seines Todes scheint mit dem 23. Februar 1829 festzustehen. Im betreffenden Text heißt es, Stefani sei ein böhmischer Geiger und Komponist aus Prag gewesen zu sei, der in Warschau als Orchesterleiter am Nationaltheater und an der Kathedrale wirkte und überhaupt sein gesamtes Leben in Polen verbrachte und sich tief in Kultur und Traditionen einlebten. Das ist insofern wichtig, da seine Oper Das vermeintliche Wunder oder Die Krakauer und die Hochländer noch vor Moniuszkos Werken bewusst nationale Tänze und Traditionen einband und der lokalen Vielfalt huldigt. Bereits im frühen 17. Jahrhundert wurden in Polen italienische Opern am Hof in Krakau aufgeführt, worauf zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Warschau die Eröffnung eines öffentlichen Opernhauses folgte und es unter Stanislaus II. neben der Förderung der italienischen Oper bereits zur die Propagierung einer landessprachlichen Oper kam, für die Maciej Kamienskis Glück im Elend (1778) steht. Einflussreicher war Stefanis am 1. März 1794 uraufgeführte Oper, die wie Kamienskis Werk gesprochene Dialoge enthält und bis heute aufgeführt wird, gerne auch von kleinen und Amateurtruppen.

Wojciech Boguslawski, Dichter und Librettist für Jan Stefanis „Krakowiacy i górale“/Wikipedia

Wichtiger als der Komponist ist in Polen der Dichter Wojciech Boguslawski (1757-1829), Begründer einer Theaterdynastie, der den Ort der Handlung aus eigenem Erleben kannte: Mühle und Gasthaus neben einem Kloster im heute zu Krakau gehörenden Dorf Mogila. Alles entspricht eigenem Erleben, ist lebendigt, schildert die Figuren lebhaft und porträtiert die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Eine Inhaltangabe gibt es nicht, aber ein polnisch-englisches Libretto. Der alte Müller Bartlomiej hat eine junge Frau, Dorota. Dorota ist in Stach verliebt, den Sohn des Fuhrmanns Wawrzyniec. Stach ist seinerseits in Basia, Bartlomiejs Tochter aus seiner ersten Ehe, verliebt ist und wird von dieser ebenfalls geliebt. Aus purer Niedertracht versucht Dorota, die vor langer Zeit geplante Hochzeit Basias mit dem Hochländer Bryndas voranzutreiben, der just mit seinen Leuten vorbeischaut, um die alten Absprachen einzufordern. Dem Studenten Bardos gelingt es, den wegen der Absage der Hochzeit wütenden Bryndas und seine ebenso aufgebrachten Hochländer-Freunde zu besänftigen, Stach und Basia zusammenzubringen und die Beziehung Dorotas zu Bartlomiej zu kitten.

Eine Szene aus dem Stück „Krakowiacy i górale“, Nationaltheater in Warschau, Regie und Inszenierung von Leon Schiller, 1950, Foto von Edward Hartwig/National Digital Archives NAC

Die Aufnahme darf sich damit rühmen, das Werk erstmals mit period instruments zu präsentieren. Die Musik wurde im Juli 2017 in Prag aufgenommen, die Sprechtexte im Februar des folgenden Jahres in Warschau. Der Aufnahme unter Václav Luks merkt man den Umstand kaum an. Sie wirkt so springmunter und animiert, wie man es von dieser Abfolge von kurzen Szenen, kleinen Arien, Duetten und Ensembles, Polonaise, Krakowiak, Polka, Mazurka und Marsch der Hochländer erwarten darf, womit – wie es der polnische Originaltitel sagt Krakowiacy i Górale – die Gruppe der Goralen gemeint ist. Eine Schlüsselfunktion kommt dem desillusionierten Studenten Bardos zu, dessen erste Kavatine der Bariton Tomás Král so zart wie ein Erstsemester singt, „Eine harte Welt, eine verdrehte Welt. Alles ist verkehrt. Wertlose Männer, die in Gold schwimmen, ehrliche Männer, die arm und kalt sind“. Jan Martiník trumpft als Hochländer Bryndas mit kraftvoller kerniger Bassfülle auf, Natalia Rubis und der Tenor Krystian Adam geben die jungen Amorosi, zupackender und harscher ist Lenka Cafourková als Dorota, die im ersten Akt eine reizende Polacca hat. Nach dem schlichten Vaudeville-Rundgesang verkünden alle die Essenz von Boguslawskis und Stefanis Spiel im moralisierenden Schlussgesang, in dem es u.a. heißt: „Ehrlichkeit, Treue, Liebe und Einverständnis, mögen sie lange in diesen sanften, bescheidenen Gefilden regieren … Möge die Welt lernen, dass dort, wo das Leben einfach ist, die Tugend immer das reinste Symbol ist.“

Václav Luks, das Collegium Vocale 1704 und Collegium 1704, die Sänger und die hingebungsvoll agierenden Schauspieler lassen uns für einen Moment daran glauben. Rolf Fath

.

.

Jan Stefani: „Krakowiacy i Gorale“/Teatre Wielki Warschau 2024

Dazu auch die Musik-Wissenschschaftlerin Wojciech Boguslawski: „Cud mniemany; czyli Krakowiacy i Gorale“ [Das vermeintliche Wunder oder Krakauer und Hochländer], das aus den Bedingungen des Augenblicks entstand und fest im dynamischen soziopolitischen Kontext verwurzelt ist, ist seit mehr als zweihundert Jahren eines der beliebtesten polnischen Opernwerke. Auch heute, weit im 21. Jahrhundert, wollen wir dieses Singspiel, das einst den Aufruhr entfachte, noch immer sehen; wir wollen es hören; wir wollen in die Welt eines Dorfes in der Nähe von Krakau eintauchen, wo sich eines Nachmittags unglaubliche und höchst lehrreiche Dinge ereigneten. Sentimentalität? Eine Schwäche für rustikale Folklore? Oder vielleicht ganz einfach und vor allem die Sehnsucht nach den Grundwerten, für die Boguslawski ein kompromissloser Verfechter war. Noch heute, ganze Epochen von der Welt seiner Uraufführung entfernt, ist „Das vermeintliche Wunder“, das aus seinem revolutionären Kontext „extrahiert“ wurde, eine brillante Geschichte – bemerkenswert intelligent in ihrer Einfachheit – über die Werte eines ethischen Lebens, gegenseitigen Respekt und Toleranz, den Vorrang der Tradition sowie den familiären und sozialen Zusammenhalt – und sie ist auch heute noch überraschend aktuell.

Wojciech Boguslawski war zweifellos eine der führenden Persö Wojciech Boguslawski war zweifellos eine der führenden Persönlichkeiten in der Geschichte des polnischen Theaters; man kann sogar mit Fug und Recht behaupten, dass er den ersten Platz unter dieser Elite einnimmt. Um die Jahrhundertwende gab er viele Jahre lang den Ton für das kulturelle Leben der polnischen Nation an, sowohl als ihr Heimatland existierte als auch als sie dieses Landes beraubt wurde. Als Schauspieler, Übersetzer, Dramatiker, Librettist, Regisseur und Impresario war er ein äußerst talentierter Künstler, ein intelligenter Manager und ein gebildeter Mann, der schnell zu einer Autorität wurde, die auf natürliche Weise die gesellschaftliche Meinung prägte, während er gleichzeitig die Gedanken und Gefühle der Gesellschaft in die Sprache der Kunst übersetzte.

Der Komponist Jan Stefani/Wikipedia

Jan Stefani, ein böhmischer Geiger und Komponist aus Prag, war langjähriger Leiter des Orchesters des Nationaltheaters (Teatr Narodowy) in Warschau (das später seinen nationalen Status verlor) und auch Kapellmeister der St.-Johannes-Kathedrale. Er beschränkte sich nicht darauf, wie so oft, ein Bürger eines anderen Landes zu sein, hier in Polen (höchst ehrenwerte!) Arbeit zu finden, eine Familie zu gründen und bis zu seinem Tod im Land zu bleiben. Nein: Er lernte die polnische Kultur und Musik lieben, und es muss eine kluge, tiefgründige und leidenschaftliche Liebe gewesen sein, denn „Cracovians and Highlanders“ ist ein lebendiges, schillerndes musikalisches Porträt Polens und seiner Traditionen. „An Sonn- und Feiertagen reiste er aufs Land, um den Liedern zu lauschen und den Tänzen unseres fröhlichen einfachen Volkes zuzusehen. Er kehrte in die Sta Sonn- und Feiertagen reiste er aufs Land, um den Liedern zu lauschen und den Tänzen unseres fröhlichen einfachen Volkes zuzusehen. Er kehrte in die Stadt zurück und setzte sich, noch mit einer der ländlichen Melodien im Kopf, hin und vertonte sie nach Boguslawskis Libretto“ (Kazimierz W. Wojcicki, Cmentarz Powqzkowski [Powozki-Friedhof], Band I). Aus Krakowiaks, Mazurs und Highland Dances, die auf Originaltänzen und -liedern basieren, webte Stefani ein edles Gewebe, das in der Volkskultur verwurzelt ist und aus dem auch die Hochkultur hervorgeht; mit leichter und raffinierter Hand konstruierte er ein klassisches Singspiel, das diesem Kulturkreis eigen ist und mit den besten Werken dieses Genres konkurriert, das zu dieser Zeit in Europa populär war.

Jan Stefani: „Krakowiacy Cud mniemany czyli Krakowiacy i Gorale“/ Film 1947/ Wikiwand

So kommen zwei herausragende Persönlichkeiten für ein Werk von besonderer Bedeutung zusammen, das in Bezug auf Propaganda von entscheidender Bedeutung ist und zu Recht als eines der wichtigsten Instrumente der sozialen Agitation am Vorabend des Kosciuszko-Aufstands angesehen wird – zwei Männer, für die das Polentum ein Medium der höchsten Werte war. Die zweite Teilung Polens im Jahr 1773 wird als düsterer Vorbote der bevorstehenden Nöte und Unsicherheiten angesehen. Die letzte, dramatische Hoffnung wird in einen Aufstand gesetzt, eine Massenbewegung, an der auch die unteren sozialen Schichten teilnehmen. Die Premiere von „Die Krakauer“ am 1. März 1774 beweist, dass die Hoffnungen der einen und die Verdächtigungen der anderen hinsichtlich des starken sozialen Einflusses des Werkes völlig gerechtfertigt waren. Das Publikum war begeistert, forderte Zugaben bestimmter Szenen und reagierte euphorisch auf aufeinanderfolgende Anspielungen, die im Text und in der Musik verschlüsselt waren. Das angebliche Wunder erwies sich als zu gefährlich, und nach der dritten Aufführung verbot die Zensur jede weitere. Es war zu spät. Das Werk hatte seine politische Funktion bereits erfüllt; die Botschaft hatte sich wie ein Lauffeuer im Gebiet der alten Republik verbreitet.

Am Teatre Wielki Warschau: 1950 – nagroda państwowa I stopnia dla Władysława Daszewskiego za całokształt twórczości, a w szczególności za plastyczne opracowanie sztuk Teatru Narodowego w Warszawie Jegor Bułyczow i inni Maksyma Gorkiego w reżyserii Władysława Krasnowieckiego oraz Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii Leona Schillera

Doch es war noch viel mehr geschehen: Ein Singspiel über kulturelle Konflikte, über eine mit einem Happy End gesegnete Liebe und über das Gefühl, in Frieden zusammenzuleben, fand einen festen Platz in den Herzen der Polen und erlangte in den Jahren der Versklavung, als das Wort „Vaterland“ nur eine sehnsüchtige Vorstellung war, eine besondere Bedeutung. Es scheint, dass die Gedanken von Boguslawski und Stefani weit über unmittelbare politische Ziele hinausgingen. Ahnte Boguslawski, ein Intellektueller, der eine wichtige Persönlichkeit in Freimaurerkreisen war, die Unausweichlichkeit des historischen Verlaufs der Ereignisse und schrieb er angesichts der Aussicht auf das, was viele Menschen befürchteten, aber nur schwer glauben konnten – die Auslöschung Polens von der Landkarte Europas – nicht eine kraftvolle, leidenschaftliche Botschaft für seine Nation? Einem solchen Eindruck ist schwer zu widerstehen.

Wie bereits erwähnt, hat „Das vermeintliche Wunder“ die Struktur einer klassischen Parabel – einer Parabel auf vielen Ebenen. Boguslawski, ein Meister der Bühne, plante das Drama nach allen Grundregeln des Theaters und verwebte verschiedene Handlungsstränge auf virtuose Weise miteinander. Es gibt mehrere Konfliktsituationen, die sich gegenseitig bedingen. In einem Dorf in der Nähe von Krakau ist Stach (auf Gegenseitigkeit beruhend) in Basia verliebt; Dorota liebt (unerwidert) Stach; Dorota ist die junge Frau des alten Bartlomiej, Basias Vater, und somit auch Basias Stiefmutter. Aus Eifersucht und teilweise aus purer Boshaftigkeit versucht sie, die lang geplante Hochzeit zwischen Basia und Bryndas, einem Hochländer, der gerade mit einer ganzen Gruppe von Hochlandjungen und -mädchen angekommen ist, durchzusetzen, um Anspruch auf das Mädchen zu erheben, das sich ihm versprochen hatte. Er denkt nicht daran, sie aufzugeben: Versprechen müssen gehalten werden, und das schöne Mädchen hat ihn sehr in Versuchung geführt. Hilfe für Basia und Stach kommt unerwartet von Bardos, einem Studenten, der wegen seiner Schlauheit und seiner scharfen Zunge der Universität verwiesen wurde. Bardos ist vom Leben desillusioniert.

Jan Stefani „Krakowiacy“/ Künstlerisches Archiv des Theaters. J. Słowacki Krakau 1928/ Teatre Krakowie

Ehrlichkeit, Treue, Liebe und Einverständnis, mögen sie lange in diesen sanften, bescheidenen Gefilden regieren; möge die Mode unter ehrlichen Männern niemals unsere Köpfe verdrehen oder unsere Herzen verderben … Möge die Welt lernen, dass dort, wo das Leben einfach ist, die Tugend immer das reinste Symbol ist.

Diese Worte enthalten die Essenz der Idee, die dem gesamten Werk zugrunde liegt. Dennoch wäre es ein Fehler, „Das vermeintliche Wunder“ als einfache Lobrede auf Folklore, das Landleben und traditionelle Sitten und Gebräuche zu interpretieren.

Boguslawski verweist auf grundlegende soziale Werte und gibt der Nation, die er in großer Gefahr sieht, einen unschätzbaren Hinweis darauf, wie sie ihre Kultur schützen, ihre Kontinuität sichern und damit – nicht durch Waffen oder gewaltsame Revolten, sondern durch bewusstes und konsequentes Handeln, das möglicherweise Jahrzehnte andauert, ihr Überleben als zusammenhängende Gemeinschaft garantieren kann. Denn es ist die Kultur, die in den besten Traditionen verwurzelt ist, die über das Sein oder Nichtsein der Nation entscheidet; es ist die Kultur, die am wenigsten von politischen, geografischen oder wirtschaftlichen Bedingungen abhängig ist, die das Kostbarste für jede Nation trägt, das, was sie von Generation zu Generation weitergeben kann, was ihre Besonderheit und ihre spirituelle Kraft ausmacht. Die Volkstradition, die den Status eines Eckpfeilers der Kultur erlangt hat, auf dem die Hochkultur aufbaut, wird als reine Form des kreativen Ausdrucks wahrgenommen, als die spezifischste Form der Nation, die Künstler und Gelehrte mit ihrer Einfachheit in ihren Bann zieht – sie wird als unverzichtbares Bindeglied in der kulturellen Kontinuität dargestellt.

Immer und ausnahmslos, insbesondere in Zeiten der Bedrohung und Versklavung, in denen nationale Werte nicht frei gepflegt werden können, ist es die Familie, die den Mittelpunkt für die Bewahrung dieser Werte, der Sprache, der Musik und der Tradition bildet. Der Zusammenhalt und die Stärke der Familie und ihre Unterordnung unter bestimmte Regeln sind vielleicht die einzige Garantie für diese kulturelle Kontinuität, ohne die die Nation ihre Identität verliert.

Jan Stefani „Krakowiacy“/ Ferdynand Trojanowski (Stach), Andrzej Szczepkowski (Bardos). Fot. Edward Hartwig Archiwum Teatru Narodowego Warschau 1950/ Teatre Wielki Warschau

Wenn wir das faszinierende Material dieses weisen und charmanten Singspiels für uns entdecken, fragen wir uns unweigerlich, was Krakauer und Hochländer heute repräsentieren, wenn der Kontext von Unabhängigkeit und Aufstand fast ausschließlich für Historiker und Theoretiker von Interesse ist und die politischen Anspielungen, die für einen Zuhörer des 18. oder 19. Jahrhunderts vom ersten Wort oder musikalischen Satz an verständlich waren, für das heutige Publikum in Polen oft nicht mehr erkennbar sind – ganz zu schweigen vom Publikum in anderen Ländern. Das Singspiel von Boguslawski und Stefani ist außerhalb Polens im Wesentlichen unbekannt. Innerhalb des Landes ist es jedoch nach wie vor sehr beliebt und die aufeinanderfolgenden Produktionen, die meist traditionell inszeniert werden, ziehen ein großes Publikum an. Darüber hinaus scheint die eigentliche Inszenierung – obwohl dies eine heikle Angelegenheit ist – von untergeordneter Bedeutung zu sein: Das Drama (voller Humor) und die Musik sprechen wunderbar für sich selbst: Die klugen, fließenden Verse sind witzig, suggestiv und intelligent; die leichte, anmutige, wunderbare Musik, in perfekter Symbiose mit den Worten, führt die Erzählung auf interessante Weise, fesselt unsere Aufmerksamkeit und unterhält uns. In der Tat ist Cracovians vor allem – und das muss die Absicht von Boguslawski und Stefani gewesen sein – darauf ausgelegt, zu unterhalten, das Ohr (und das Auge) zu erfreuen, die Sinne zu beglücken und uns dabei zum Guten zu bewegen. Es ist als raffinierte Unterhaltung für verschiedene Gruppen gedacht, unabhängig von ihren Bedürfnissen, Erwartungen und Fähigkeiten.

Jan Stefani „Krakowiacy“/Józef Węgrzyn sang die Tenorrolle, hier im Kostüm 1913/ Facebook

Vielleicht sind es gerade diese Farben, dieses klare Wertesystem und diese Einfachheit der Ordnung der Dinge, die Zuschauer und Zuhörer heute besonders ansprechen. In einer Welt, die von Globalisierung und der Hypertechnologisierung im Grunde aller Lebensbereiche durchdrungen ist, in der die Zeit, die man mit seinen Mitmenschen verbringt, um Gedanken und Gefühle auszutauschen, so knapp ist und doch so sehr nachgefragt wird, und in der die Figur der Familie keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit mehr ist, sehnen wir uns vielleicht am meisten danach, in Frieden und Ruhe (trotz allem) einzutauchen, in die Freuden und Leiden des Lebens im Einklang mit dem ursprünglichen Rhythmus der Natur, der uns geziemt. Genießen wir also diese musikalisch-verbale Erzählung, die aus der Perspektive einer Welt, die sich von der Welt, über die Boguslawski und Stefani sprechen und in der sie lebten, grundlegend unterscheidet, fantastisch aktuell bleibt, nicht weniger unterhaltsam und fesselnd, voller Charme und zeitloser Weisheit. Agnieszka Klopocka/DeepL

.

.

Den Artikel von Agnieszka Klopocka entnahmen wir dem Beiheft zur Aufnahme bei NIFF. Redaktion G. H. Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.