.

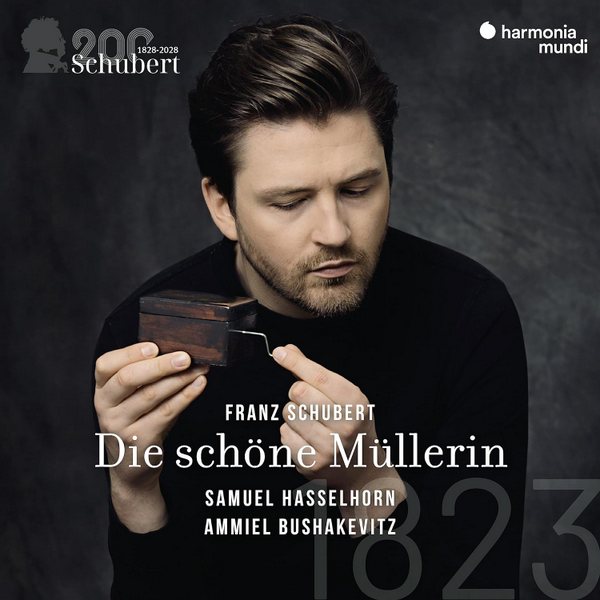

Es braucht eine gehörige Portion Ausdauer, ein musikalisches Vorhaben in dieser schnelllebigen Zeit auf vier Jahre anzulegen – und zwar auf Konzertpodien und im Studio. 2028 wird der 200. Todestag von Franz Schubert begangen. Im Hinblick darauf brachten der Bariton Samuel Hasselhorn und sein Pianist Ammiel Bushakevitz bereits im Herbst 2024 ihre Schöne Müllerin heraus (HMM 902720). Mit der CD „Licht und Schatten“ folgte jetzt der zweite Titel (HHM 902747). Bis 2028 sollen Winterreise und Schwanengesang vorliegen. Das Projekt richtet sich nach Angaben des Labels an eine neue Generation des Lied-Publikums und widmet sich der Frage, inwieweit Schuberts Lieder für unser Leben im 21. Jahrhundert relevant seien und wie diese Verbindung hör- und erfahrbar gemacht werden könne. Schubert starb am 19. November 1828 einunddreißigjährig in Wien. „Wir unternehmen den Versuch, in jene Zeit zurückzukehren und uns der Lieder von Schubert genau 200 Jahre nach ihrer Entstehung anzunehmen“, lassen Hasselhorn und Bushakevitz ihr Publikum im Booklet der Neuerscheinung wissen. „Unser harmonia-mundi-Projekt lädt also nicht nur zu einer Reise in die Vergangenheit ein, sondern blickt auch in die Zukunft!“ Es bleibt also spannend.

Lenkt die Müllerin zumindest scheinbar ins Freie und auf Wanderschaft, entstanden die meisten Lieder der neuen CD abseits der Schubertschen „Sommerfrischen während der Winter- und Frühjahrsmonate“ der Jahre 1824 und 1825 in Wien, wie der Musikwissenschaftler Roman Hinke im Booklet vermerkt. Somit fallen sie in der Spätphase des Schaffens. „Ihre Themen kreisen vordringlich um die zeittypischen Motive Sehnsucht und Einsamkeit, berühren dabei aber auch die grundlegenden Aspekte der Ichsuche, des metaphysischen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur, zwischen Individuum und Ganzheit der Welt.“ Dabei würden Licht und Schatten eng ineinandergreifen. Hasselhorn und sein Begleiter, der auch mit einigen passend ausgewählten Klaviersolostücken – Länder und Deutsche Tänze – in Erscheinung tritt, versuchen sich in der kontrastreichen Darstellung dieses aufregenden Wechselspiels. Ihre thematisch inspirierte Programmgestaltung erweist sich erneut als Mehrwert an sich. Die Auswahl macht‘s. Nummern werden nicht vornehmlich nach dem stimmlichen Vermögen und den persönlichen Neigungen des Solisten ausgewählt wie das bei den meisten historischen Einspielungen Brauch gewesen ist. Vielmehr sollen die inhaltliche Zusammenhänge und Bezüge zwischen den Liedern deutlich, das Wissen um den Komponisten und sein Werk vertieft werden. Das hat auch seinen Preis.

Hasselhorn zögert nicht, ihn zu zahlen. Denn einige Titel habe es in sich. Gleich an dritter Stelle begibt er sich mit dem Lied bei Die Allmacht, für das er gut fünf Minuten braucht, an hörbare Grenzen, was gewollt zu sein scheint. Mutig testet er sich aus. Für Ausdruck wird Schöngesang geben. Und auch aus dem Flügel hat man selten so berstende Töne vernommen: „Groß ist Jehova, der Herr! Denn Himmel und Erde verkünden seine Macht!“ Dass Hasselhorn seinem Wesen nach ein sehr sensibler und feinsinniger Interpret ist, davon legt der weitere Programmverlauf reichlich Zeugnis ab. Obwohl seine Stimme dramatischer und größer geworden scheint, erweisen sich die lyrischen Stücke und entsprechende Passagen nach wie vor als sein eigentliches Terrain. Im Abendrot oder Wandrers Nachtlied II? Das Publikum dürfte sich kaum entscheiden können, welches Lied von beiden nun mehr zu Herzen geht.

Franz Schubert/OBA

Es ist guter Brauch geworden, dass junge Sänger ihre Aufnahmen mit ganz persönlichen Gedanken versehen. Nicht selten lassen sie dabei in ihr Innerstes schauen. Hasselhorn, Jahrgang 1990 ist so einer. Er hat kein Problem damit, auch über seine Gefühle zu sprechen, wenn er den literarischen Figuren, die er darzustellen hat, in ihren Handlungen, Sehnsüchten, Nöten, Ängsten und Glückmomenten, die meist nur selten von Dauer sind, nachspürt. Das fiktive lyrische Ich der Dichtungen wird sozusagen wörtlich genommen und konkretisiert. Das unterscheidet diese junge Generation von ihren meisten berühmten Großeltern-Kollegen. Fischer-Dieskau – um dieses Beispiel zu nennen, das noch immer herangezogen wird, wenn es um Liedinterpretationen geht, hätte den Jahren nach immerhin schon der Urgroßvater von Hasselhorn sein können. So hat er im Müllerin-Booklet auf die lange Zeitspanne zwischen der Entstehung der Lieder und unserer Gegenwart verwiesen – und die Frage gestellt: „Was hat das mit mir, mit uns zu tun?“ Ihm persönlich sei der Zugang zu der Geschichte von dem Müllerburschen, der sich Hals über Kopf in die Tochter des Müllers verliebt, die aber seine Liebe nicht erwidert, stets relativ schwer gefallen. „Irgendetwas kam mir immer ein wenig seltsam vor, nicht wirklich greifbar. Über die weibliche Figur erfährt man kaum etwas: Wir wissen nur, dass sie blonde Haare und blaue Augen hat.“ Mehr nicht. Lasse man die recht konventionelle Dreiecksgeschichte vom Jüngling, der ein Mädchen liebe, das aber einen andern erwählt habe, beiseite, erscheine zwischen den Zeilen eine ganz andere Lesart. Die männliche Figur bleibe allein zurück, der erhofften Liebe und Anerkennung beraubt. Jenseits der ein wenig simplen Geschichte von einer verschmähten Liebe gehe es indirekt nämlich um gesellschaftliche Ausgrenzung. Wer nicht den geltenden Normen entspreche, werde wegen seiner Individualität und damit seines ,Andersseins‘ ausgeschlossen, und an dieser sozialen Isolierung verzweifele er schließlich. „Vielleicht haben gerade deshalb diese vor 200 Jahren entstandenen Lieder für uns im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Aktualität eingebüßt“, so Hasselhorn. Das mag ein wenig offiziell klingen, aber es ist nun mal so.

Hasselhorn singt gerade in der Müllerin wie von sich. Mit Empathie und sehr viel Einfühlungsvermögen dringt er regelrecht in die Lieder ein, lässt keinen noch so verborgenen Winkel aus. Nichts entgeht ihm. Wenngleich manches auch spontan daher kommt, dürfte jede musikalische Lösung genau kalkuliert und vorher erprobt worden sein. Er spielt gekonnt mit dem Tempo, zieht es an, wenn es ihm angezeigt scheint, um dann wieder wie auf der Stelle zu treten, weil es in ein bestimmtes masochistisch angehauchtes Detail so verlangt. Dass dies nur durch ein vertrauensvolles Zusammenspiel mit dem Pianisten Ammiel Bushakevitz möglich ist, versteht sich von selbst. Beider Vortrag wirkt schlüssig und sicher. Und doch bewegt sich Hasselhorn auf dieser Wanderung in den Tod in einer Art Rausch. Von Beginn an steht fest, dass es kein gutes Ende nehmen wird mit diesem Wandergesell. Sein oft betont männlich wirkender Bariton, der ihn älter erscheinen lässt als er in Wirklichkeit ist, zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus. Stimmliche Grenzen werden nicht so stark berührt wie in der neuen CD. Er ist grundsätzlich sehr gut zu verstehen. Nicht, dass Hasselhorn in seiner Interpretation den Faden verlöre. Nein, das nicht. Es fällt aber auf, dass manche Lieder dieses Zyklus durch zu viele interpretatorische Zutaten und Nuancen zur Vereinzelung neigen, sich zu sehr aus dem Großen und Ganzen herauslösen. Gewisse opernhafte Züge greifen im Ausdruck, in Spiel mit den Worten Platz. Die Lieder werden nicht mehr nur gesungen – sie werden aufgeführt. (Das große Foto oben ist ein Ausschnitt des Cover-Bildes von Uwe Arens). Rüdiger Winter

Hasselhorn singt gerade in der Müllerin wie von sich. Mit Empathie und sehr viel Einfühlungsvermögen dringt er regelrecht in die Lieder ein, lässt keinen noch so verborgenen Winkel aus. Nichts entgeht ihm. Wenngleich manches auch spontan daher kommt, dürfte jede musikalische Lösung genau kalkuliert und vorher erprobt worden sein. Er spielt gekonnt mit dem Tempo, zieht es an, wenn es ihm angezeigt scheint, um dann wieder wie auf der Stelle zu treten, weil es in ein bestimmtes masochistisch angehauchtes Detail so verlangt. Dass dies nur durch ein vertrauensvolles Zusammenspiel mit dem Pianisten Ammiel Bushakevitz möglich ist, versteht sich von selbst. Beider Vortrag wirkt schlüssig und sicher. Und doch bewegt sich Hasselhorn auf dieser Wanderung in den Tod in einer Art Rausch. Von Beginn an steht fest, dass es kein gutes Ende nehmen wird mit diesem Wandergesell. Sein oft betont männlich wirkender Bariton, der ihn älter erscheinen lässt als er in Wirklichkeit ist, zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus. Stimmliche Grenzen werden nicht so stark berührt wie in der neuen CD. Er ist grundsätzlich sehr gut zu verstehen. Nicht, dass Hasselhorn in seiner Interpretation den Faden verlöre. Nein, das nicht. Es fällt aber auf, dass manche Lieder dieses Zyklus durch zu viele interpretatorische Zutaten und Nuancen zur Vereinzelung neigen, sich zu sehr aus dem Großen und Ganzen herauslösen. Gewisse opernhafte Züge greifen im Ausdruck, in Spiel mit den Worten Platz. Die Lieder werden nicht mehr nur gesungen – sie werden aufgeführt. (Das große Foto oben ist ein Ausschnitt des Cover-Bildes von Uwe Arens). Rüdiger Winter