.

Giovanni Pacini war 29 Jahre alt und hatte bereits 27 Opern komponiert, als seine Amazilia am 6. Juli 1825 im Teatro San Carlo uraufgeführt wurde. Politisch war es eine Oper, die eng mit Neapel und der spanischstämmigen Herrscherfamilie Bourbon verbunden war und indirekt deren Geschichte lobte, indem sie die Behandlung der Ureinwohner Nordamerikas durch die spanischen Konquistadoren in einem positiven Licht darstellte.

Ein schöner Mann und so erfolgreich bei den Damen: Giovanni Pacini/Wikipedia

Die Handlung spielt im Florida des 16. Jahrhunderts und zeigt zwei verfeindete Indianerstämme. Der eine, der an der „Grenze Floridas“ lebt, wird von Cabana angeführt, der andere, namenlose Stamm unter der Führung von Miscou besetzt die „Hügel von Luisiana“, ein fruchtbares Gebiet, das einst von Cabanas Volk bewohnt war. Amazilia, ein Mitglied des Florida/Cabana-Stammes, ist in Zadir, den Sohn von Miscou, verliebt. Vor dem Hintergrund der bewaffneten spanischen Konquistadoren möchte Miscou (der in der Oper nie auftritt) einen Friedensvertrag mit Cabana schließen und sich gegen die Spanier verbünden, und Zadir will den Vertrag durch die Heirat mit Amazilia besiegeln. Cabana jedoch will Amazilia für sich selbst, weshalb er jeglichen Vertrag ablehnt. Cabana und Zadir kämpfen um Amazilia, und Cabana gewinnt. Das Gesetz der Stämme verurteilt den Verlierer zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Zadir, der der Gefangennahme entkommen ist, will Amazilia zu seinem Vater Miscou bringen, als er von Cabana gefasst wird. Gerade als sein tragisches Schicksal besiegelt scheint, taucht wie ein Deus ex machina ein bewaffnetes spanisches Korps unter Captain Alvaro auf. Sie haben einen Vertrag mit Miscou geschlossen und befreien nun Zadir und nehmen Cabana gefangen, sodass die Liebenden einer glücklichen Zukunft entgegensehen und Cabana vor sich hin murren kann.

Pacinis „Amazilia“: Figurine für Cabano (Luigi Lablache) von Carlo Dellarocca zur Uraufführung 1825/Archivio Storico Ricordi/Wikipedia

Der Librettist Giovanni Schmidt (von dem keine Abbildung zu finden ist/G.H.) musste für seine Inspiration nicht lange suchen: Sein eigenes Libretto für Gli americani, das von Giacomo Tritto vertont wurde (Neapel: San Carlo, 1802), war die wichtigste Quelle. Gli americani, das 1805 am San Carlo wiederaufgenommen wurde, schmeichelte dem spanischen Erbe der Monarchie, als Ferdinand I. Neapel regierte. Nach einer Pause, als Napoleon Bonaparte die Bourbonen zur Flucht nach Sizilien zwang, kehrten sie im Mai 1815 nach Neapel zurück, nachdem die Österreicher Murat in der Schlacht von Tolentino besiegt hatten und Ferdinand wieder auf den Thron gesetzt worden war. Zehn Jahre später, als Ferdinands Sohn Francesco 1825 den Thron bestieg, wurde die alte Geschichte in einem leicht veränderten Rahmen wiederbelebt, um dem neuen König und seiner Königin Maria Isabella von Spanien zu schmeicheln. Schmidt reduzierte sein Libretto auf einen Akt, verlegte den Schauplatz nach Florida, und es wurde als Geburtstagsfeier für die Königin aufgeführt.

Abgesehen von der üblichen opernhaften Dreiecksbeziehung, die in der primitiven Wildnis Floridas ebenso verbreitet zu sein scheint wie im alten Rom oder im mittelalterlichen Europa, ist die ziemlich explizite Moral von Schmidts Werk, dass das überlegene und wohltätige europäische (spanische) Recht über das barbarische Recht der Ureinwohner („selvaggi“) triumphiert. Es gibt keine Todesstrafe durch den aufgeklärten Spanier. (Schmidt vergisst dabei geflissentlich die Inquisition oder die spanische Gepflogenheit des Autodafés.) Die Spanier, in der Oper durch Alvaro verkörpert, sind ganz auf Respekt gegenüber den Ureinwohnern bedacht und versorgen sie sanft mit europäischer Aufklärung. Vermutlich hat Maria Isabella das gutgeheißen.

Pacinis „Amazilia“: Giovanni David sang die Tenorpartie des Zadir bei der Uraufführung 1825/Wikipedia

Tatsächlich war an Schmidts Libretto nichts neu. Die ursprüngliche Quelle war Jean-François Marmontels Roman Les Incas, ou La destruction de l’empire du Pérou aus dem Jahr 1777. In Italien verarbeitete Andrea Willi einen Teil von Marmontels Geschichte bald zu einem fünfaktigen Drama mit dem Titel La vergine dei sole, das 1780 in Venedig uraufgeführt wurde. La vergine dei sole spielt in Ecuador in der Nähe von Quito und handelt von Cora, einer Inka-Jungfrau und Priesterin des Sonnengottes, und Alonso, einem spanischen Adligen, die sich ineinander verlieben. Als ein Vulkan ausbricht und den Sonnentempel zerstört, rettet Alonso Cora, doch sie hat gegen das Gesetz der Inka verstoßen, indem sie das heilige Gelände verlassen hat, und wird zum Tode verurteilt. Alonso schwört, mit ihr zu sterben, doch am Ende wird ihr vergeben und ein aufgeklärteres Gesetz setzt sich durch.

Diese Werke dienten als Vorlage für mindestens elf Opern (nicht nur) in Italien vor Pacinis Werk und mehrere Ballette. Zu den bekanntesten Komponisten, die Opern zu dieser Geschichte unter verschiedenen Titeln (La Vergine dei sole oder Alonso e Cora oder Idaiaide oder Gii americani) schrieben, gehörten Giuseppe Sarti, Giacomo Tritto, Domenico Cimarosa und Giovanni Simone Mayr. Tritto schuf zwei völlig unterschiedliche Opern zu diesem Thema – die erste mit einem Libretto von Carlo Giuseppe Lanfranchi mit dem Titel La vergine dei sole (Neapel, 1786) und Gii americani mit einem Libretto von Schmidt (Neapel, 1802). Mayrs Alonso e Cora, die 1803 an der Scala uraufgeführt wurde, wurde 1815, kurz nach der triumphalen Rückkehr Ferdinands nach der Schlacht von Tolentino, in einer überarbeiteten Fassung unter dem einfachen Titel Cora am San Carlo aufgeführt. Eine Oper zu diesem Thema von Francesco Bianchi mit einem Libretto von Francesco Maria Foppa (Venedig, 1786) hatte bereits eine Figur namens Amazili eingeführt, die die Freundin/Begleiterin von Cora ist.

Pacinis „Amazilia“: Josephine Mainville sang die Titelpartie in der Uraufführung 1825/Ipernity

In der Oper Gii americani von Schmidt/Tritto handelt die Liebesgeschichte immer noch von einem Spanier (namens Gonzalvo) und einer einheimischen Jungfrau, die nun jedoch Amazilia heißt. Der Name stammt von einer völlig anderen Figur in Marmontels Roman von 1777. In Les Incas… ist Amazili eine Inka-Jungfrau, die von den grausamen spanischen Konquistadoren gefangen gehalten wird, die Cortez in Mexiko übertrumpfen wollen, indem sie das Inka-Reich in Peru erobern; Amazili und ihr Geliebter Telasco sind das Mittel, mit dem die Spanier an Orozimbo, den Anführer der Inkas, gelangen wollen. (Ironischerweise ist Marmontels Roman eine scharfe Anklage gegen die Grausamkeit der spanischen Konquistadoren in Amerika.) In Schmidt/Tritto ist Cabana jedoch Amazilias Vater und Orozimbo ihr Bruder. „Cora“ hat die Rolle ihrer „Vertrauten“ übernommen. Gonzalvo ist der Sohn von Arias Davila, einem kastilischen General.

Als Schmidt fast 25 Jahre später für Pacini schrieb, änderte er einige der Charakternamen, verlegte die Handlung nach Florida, stellte den Konflikt zwischen zwei einheimischen Stämmen in den Mittelpunkt und kehrte die Handlung von Marmontels Original komplett um, indem er die nun wohlwollenden spanischen Konquistadoren im letzten Moment eintreffen lässt, um den Streit beizulegen. Zu diesem Zeitpunkt ist es offensichtlich, dass die erstmals in La vergine del sole aufgeführte Geschichte stark von René de Chateaubriands Atala ou Les amours de deux sauvages dans le desert beeinflusst ist, das 1801 veröffentlicht wurde und unter indigenen Stämmen in Florida spielt. Pacini hatte tatsächlich eine Atala (Padua, 1813) komponiert, die auf Chateaubriands Novelle basiert und die tragische Liebe zwischen zwei amerikanischen Ureinwohnern, Chactas und Atala, erzählt; Chactas‘ Großvater ist Miscou, der Name eines der Stammeshäuptlinge in Amazilia.

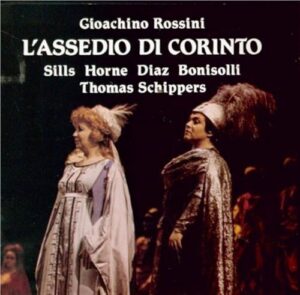

Pacinis „Amazilia“: Beverly Sills sang als Einschub Amazilias langsame Cabaletta „Parmi vederlo” dann in der Rolle der Pamira in Rossinis L’assedio di Corinto in den späten 1960er und 1970er Jahren an der Met und an der Scala. Dazu auch Thomas Lindner: „Parmi vederlo, ahi misero“ – Pacinis ‚Amazilia‘ und Rossinis ‚L’assedio di. Corinto‚, S. 87-92. in La Gazetta/Deutsche Rossini Gesellschaft

Die Geschichte von Amazilia mag „vecchio come Noe“ (eine Zeile, die Bellini verwendete, als er ein Libretto für Cesare in Egitto ablehnte, einen Titel, der bereits von Pacini komponiert worden war) gewesen sein, aber sie passte zur konservativen Bourbonenmonarchie von Neapel und den beiden Sizilien. Tritos Oper von 1786 hatte dort Premiere, als Ferdinand IV. regierte, bevor Napoleon ihn nach Sizilien verbannte, und Mayrs Cora wurde 1815 kurz nach der Vertreibung der Bonapartes und der Rückkehr Ferdinands aufgeführt. Ein Jahrzehnt später, als Ferdinand starb und sein Sohn Franz I. den Thron bestieg, feierte Amazilia, die neue Oper von Pacini und Schmidt – ganz im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Vorlage – erneut die Gnade und Aufklärung Spaniens.

Sie war am Abend des 6. Juli 1825 ein großer Erfolg mit einer Starbesetzung, darunter Luigi Lablache (Cabana), Josephine Fodor-Mainvielle (Amazilia) und Giovanni David (Zadir) neben Gaetano Chizola, Eloisa Manzochi und Domenico Pizzoni . Im folgenden Jahr wurde sie in Neapel wiederaufgenommen und im November 1826 an der Mailänder Scala, 1828 in Rom, 1829 in Palermo und 1832 in Messina aufgeführt. In seinen Memorie artistiche berichtet Pacini, dass der Impresario Barbaja das Werk 1826 auch nach Wien brachte und für diese Wiederaufnahme zwei zusätzliche Nummern komponierte, die die Oper so weit verlängerten, dass eine Fassung in zwei Akten gerechtfertigt war.

.

Pacinis „Amazilia: Quasi Florida-Stimmung auf Anton Goerings Gemälde „Flamingos in Venezuela“ 1855/Wikipedia

Musikalisch entspricht die Oper Pacinis früherem Stil, der, wie er selbst oft zugab, stark von Rossini beeinflusst war. Alexander Weatherson beschrieb die Partie der Amazilia im Newsletter der Donizetti Society vom Mai 1991. (1) Eine „fröhliche Sinfonia“ mit Crescendo; (2) Introduzione, Coro e Cavatina für Cabana. Der Eröffnungschor und das Cantabile („Tutto annunzia quella gloria“) sind reiner Rossini; die Cabaletta („Paventi il perfido“) ist kraftvoll, eingängig und weist bereits auf den frühen Verdi hin. Man versteht fast sofort, warum Pacini als „Maestro delle cabalette“ bezeichnet wurde! (3) Zadirs Scena e Cavatina, „sehr hoch für die Stimme gesetzt“ (Weatherson). Das Cantabile („Come mai calmer le pene“) ähnelt einem der weniger bedeutenden Werke Rossinis in diesem Genre, aber dann setzt wieder die eingängige Cabaletta („lo ti vidi, t’adorai“) ein, die so bekannt war, dass Giuliani kurz nach ihrer Entstehung eine Reihe von Variationen darauf komponierte – und der italienische Patriot Giuseppe Mazzini seine Vorliebe für Giulianis Version zum Ausdruck brachte. (4) Duett für Amazilia und Zadir („Se non ti muove, o caro“), in dem die Liebenden ihre Situation beklagen. Das Duett ist mit drei Teilen sehr rossinianisch angelegt. Der mittlere Andante-Teil ist der attraktivste. (5) Scena e coro „Vi regga, vi guida“. Die Familien sorgen sich um die bevorstehenden Schlachten. (6) Terzetto („Frena quel labbro audace“). Dieses Trio bildet eine Art Finale in der Mitte der Oper in der Einakterfassung und schließt den ersten Akt in der Zweiachterfassung ab. Es hält sich eng an die Rossini-Formel: Allegro-Adagio-Allegro mit recht formelhafter Musik, obwohl das Adagio („Oh ciel! veggio svanita“) reizvoll ist.

Pacinis „Amazilia“ mit der Handlung in Florida – Anton Goehrings Gemälde „See in Venezuela“ kommt der Stimmung sehr nahe/Wikipedia

(6A) Duett („Tu sprezzar gli affetti miei“). Der zweite Akt der Zweiakter-Fassung (für Wien) beginnt mit einem sehr schönen Duett für Cabana und Amazilia. Weniger rossinianisch als einige andere Musikstücke, ist die Basslinie würdevoll, während Amazilias Gesangslinie blumiger ist. Hier scheint Pacini eher in seiner eigenen Sprache zu komponieren als in der Rossinis. (6B) Die zweite Nummer, die Pacini für die Zweiakter-Fassung hinzugefügt hat, ist eine erweiterte Szene für Zadir mit Chor. Die Arie selbst („Affanno spietato“) ist freier als üblich und sehr ausdrucksstark, während die Cabaletta Pacini in diesem Genre alle Ehre macht.

(7) Nun kehren wir zu der Musik zurück, die in beiden Fassungen zu finden ist, mit dem hübschen Frauenchor „Di pace la speme“. Ein ausgedehntes Rezitativ zwischen Orozimbo und seiner Tochter Mila ist musikalisch uninteressant, bereitet aber das Rettungsfinale durch die gütigen Spanier vor. Mila drückt ihr Entsetzen darüber aus, dass der Verlierer des Kampfes zwischen Cabana und Zadir auf den Scheiterhaufen kommen wird, und sagt, dass die Dinge in Europa anders sind: „Oh, wie anders sind die europäischen Sitten von den unseren! Kein Gefangener würde [dort] jemals auf den Scheiterhaufen kommen.“ Orozimbo bestätigt dies mit seiner eigenen Erfahrung, als er auf dem Schlachtfeld vom „starken Alonso“ besiegt wurde und nicht nur am Leben blieb, sondern auch seine Freiheit behielt.

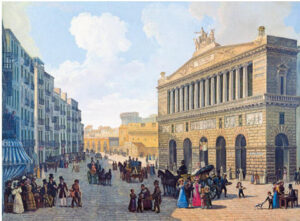

Pacinis „Amazilia“: Das Teatro San Carlo Neapel um 1830/Wikipedia

(8) Dies ist die große Nummer für Amazilia mit einem ausgedehnten Rezitativ, einer Arie mit Chor und einer langsamen Cabaletta. Es ist zweifellos die beste Musik in der Oper. Die Arie („Ah! non fia mai ver“) ist ein wunderschönes Andante, voller Leidenschaft und Trauer, als sie erfährt, dass Zadir den Kampf gegen Cabana verloren hat. Die langsame Cabaletta („Parmi vederlo“) ist ungewöhnlich und im Stil Rossinis gehalten, aber in der Art der Musik für Maometto Secondo (vergl. Sills) und Le siege de Corinthe. Sie ist sehr blumig, aber voller Gefühl. (9) Das Finale beginnt mit einer langen orchestralen Einleitung, die ebenso wie Amazilias Kantabile „Dove sei, mio dolce amore“ eine Tragödie anzukündigen scheint. Sie glaubt, Zadir zu sehen, aber sie halluziniert. Doch dann taucht er tatsächlich auf, und in schneller Folge beginnen die Liebenden zu fliehen und werden von Cabana gefangen genommen, nur um sich der Ankunft der Spanier unter Alvaro zu stellen. Er nimmt Cabana gefangen und vereint die Liebenden so schnell, wie man „Vaudeville-Finale“ sagen kann, in einem weiteren Trio mit Pertichini für Alvaro und dem Chor („Mio core, ah! si, ti sento“). Die Spanier und Alvaro singen „Tutto cangio d’aspetto“, und das war nie wahrer. Die Musik klingt, als hätte Rossini sie selbst für eine seiner Komödien geschrieben.

.

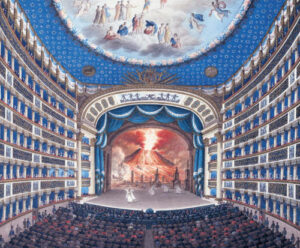

Pacinis „Amazilia“: das Innere Teatro San Carlo mit der Aufführung von „L´ultimo Giorno die Pompei“ Pacinis im Bühnenbild von Sanquirico/Wikipedia

So wichtig Amazilia für die Festigung Pacinis‘ Position bei den Bourbonen-Monarchen von Neapel (wo das Opernhaus an den Palast angrenzt) war, so sehr sprach seine nächste Oper, L’ultimo giorno di Pompeii, nicht nur die Bourbonen an, sondern bescherte ihm auch den größten Triumph der ersten Hälfte seiner künstlerischen Laufbahn. Die Monarchie hatte maßgeblich an der Ausgrabung Pompejis beteiligt, die unter Carlo I. begann und unter Ferdinando (sowie während der napoleonischen Zeit) fortgesetzt wurde. Bis 1825 war Pompeji zu einer Touristenattraktion geworden, da ausländische Besucher nach der Niederlage Murats nach Neapel zurückkehrten. Die erstaunlichen Entdeckungen wurden von der Monarchie genutzt, um die kulturelle und historische Bedeutung des Königreichs zu unterstreichen, und Pacinis neue Oper schürte das Interesse an Pompeji mit einer spektakulären Inszenierung, in der der Ausbruch des Vesuvs auf der Bühne zu sehen war. Wie wir noch sehen werden, spielte diese Oper auch eine Rolle im Leben von Amazilias Namensgeberin. Charles Jernigan/DeepL/G. H.

.

.

.

Pacinis „Amazilia“: Luigi Lablache, hier mit Giulia Grisi in Bellinis „Puritani“/Wikipedia

Handlung. Die Szene spielt am Fluss. Cabana und die Wilden aus Florida marschieren an einem Fluss entlang, hinter dem in der Ferne die Hügel von Louisiana zu sehen sind. Die Sonne geht auf, Vorbote einer Zukunft voller Siege. Erste Szene. Die Wilden und ihr Häuptling haben ihren Weg fortgesetzt. Vom Fluss taucht vorsichtig Zadir auf, der seine Liebe zu Amazilia besingt und sich Sorgen macht, dass er die Empfehlungen seiner Geliebten nicht beachtet hat. Zweite Szene. Amazilia kommt hinzu und wirft Zadir seine Unvorsichtigkeit vor. Der Anführer der Wilden aus Louisiana hofft seinerseits, dass es noch Hoffnung für ihre Liebe gibt, und vertraut auf eine Verbindung mit Cabana. Amazilia glaubt hingegen nicht, dass dies möglich ist. Die beiden schwören sich Liebe, selbst wenn sie dafür sterben müssen, und verabschieden sich. Zadir geht zum Fluss, Amazilia kehrt zurück, woher sie gekommen ist. Dritte Szene. Auf der Bühne sehen wir Cabana, seinen Bruder Orozimbo und die Wilden. Die Frauen und Kinder verabschieden sich von ihren Familienoberhäuptern, die bereit für den Krieg sind. Vierte Szene. Orozimbo schlägt seinem Bruder vor, nicht zu kämpfen, sondern vielmehr den Frieden zwischen den Völkern zu fördern. Cabana lehnt dies jedoch vehement ab und beschuldigt Miscou, sich seines fruchtbaren Landes bemächtigt zu haben, und seinen Sohn Zadir, seinen Wert auf dem Schlachtfeld verachtet zu haben. Fünfte Szene. Ein Wilder kommt zu Cabana und Orozimbo und verlangt, Zadir zu sehen, den er im Auftrag von Miscou gebracht habe. Orozimbo überredet seinen Bruder, der jedoch misstrauisch ist, ihm zuzuhören. Sechste Szene. Zadir tritt ein, gefolgt von zwei Wilden, die jeweils einen Palmzweig in der Hand halten. Zadir bittet darum, die gegenseitigen Missstimmungen zugunsten eines Bündnisses gegen den spanischen Feind beizulegen. Cabana unterstellt, dass hinter dieser Bitte kein Wunsch nach Frieden, sondern nur Angst stecke. Zadir rechtfertigt die Angst, die Cabana selbst empfinden würde, wenn er den Spaniern gegenüberstünde.Er legt dann die Vereinbarung dar: Sie werden das Land teilen und Amazilia wird Zadir zur Frau gegeben. Cabana wirft ihm Arroganz vor und fordert ihn zum Schweigen auf.

Pacinis „Amazilia“: das Teatro della Fortuna in Fano, wo 2025 die Oper erstmals in moderner Zeit gegeben wird/Teatro della Fortuna

Siebte Szene. Zadir wird wütend. Die beiden schwören sich, sich auf dem Schlachtfeld zu vernichten, während Amazilia, die gerade hinzugekommen ist, verzweifelt. Als Zadir geht, erblickt er seine Geliebte und lässt sie an sich heran, indem er sie bei der Hand nimmt. Cabana will ihn töten, doch. Achte Szene. Amazilia hält ihn zurück. Zadir eilt davon, Cabana und seine Krieger wenden sich dem Fluss zu, Amazilia nimmt einen anderen Weg. Neunte Szene. Der Frauenchor besingt die verlorene Hoffnung auf Frieden zwischen den Völkern. Zehnte Szene. Orozimbo und Mila sprechen miteinander. Der erste erklärt ihr, dass Cabana nicht die Absicht hat, die Friedensforderungen anzunehmen, und dass er in seinem Feind zudem einen Rivalen in der Liebe gefunden hat. Die beiden sind besorgt über die Folgen, die ein Sieg Cabanas mit sich bringen würde. Elfte Szene. Die beiden werden von Amazilia eingeholt, die verzweifelt ist wegen dem, was geschehen wird. Plötzlich hört man Stimmen, die im Chor den Sieg Cabanas verkünden.

Il belcanto ritrovato Pesaro: Rudolf Colm und seine Kollegen (u. a. der Sovrintendenti Saul Salucci, der direttore artistico Daniele Agiman und Paolo Rosetti)/IBR

Zwöflte Szene. Amazilia glaubt, dass Zadir im Kampf gefallen ist, aber der Chor der Wilden teilt ihr mit, dass ihr Geliebter gefangen genommen wurde und auf den Scheiterhaufen kommen soll. Amazilia geht weg, umarmt von ihrer Freundin Mila, gefolgt von den anderen Frauen. Dreizehnte Szene. Orozimbo versucht vergeblich, Cabana davon zu überzeugen, Zadir nicht zu töten, da er die Rache seines Vaters Miscou fürchtet. Cabara beruft sich daraufhin auf das Gesetz: Jeder, der gefangen genommen wird, muss auf dem Scheiterhaufen sterben.Vierzehnte Szene. Orozimbo, der allein zurückgeblieben ist, beschließt, sich von der Grausamkeit seines Bruders zu distanzieren. Die vierzehnte Szene spielt in einem Wald. Mila und Amazilia suchen nach Zadir, damit das Mädchen ihren Geliebten ein letztes Mal sehen kann. Fünfzehnte Szene. Amazilia glaubt, Zadir zu sehen. Sechzente Szene. Die beiden Liebenden begegnen sich und verlassen den Weg, um dem Überfall der Feinde zu entgehen. Siebzente Szene. Cabana und die Wilden erreichen die beiden Liebenden. Zadir schießt einen Pfeil auf Cabana. Achtzehnte Szene. Alvaro und die spanischen Krieger kommen hinzu und umzingeln die Wilden. Alvaro fordert sie auf, ihre Waffen fallen zu lassen, wie Miscou es getan hat. Die Wilden folgen dem Befehl. Cabana gehorcht nicht und wird gefangen genommen und ins spanische Lager verschleppt, während Amazilia und Zadir endlich wieder vereint sind. Wikipedia Italia/Deep/G. H.