.

Auch in diesem Jahr sind wir bei der Auswahl der besuchten Live-Aufführungen wählerisch und konzentrieren uns auf wenige und eben für uns interessante Operntitel (deshalb behalten wir auch nachstehend einige wichtige Aufführungen für das vergangene Jahr bei.). Eine Auflistung alle Beiträge finden sie hier

..

.

Schostakowitsch an der Komischen Oper Berlin: Premierensieg. Alle drei Berliner Opernhäuser präsentierten schon im ersten Monat des neuen Jahres eine Neuinszenierung. Die Komische Oper beschloss den Premierenreigen am 31. 1. 2026 mit Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk und trug ohne Zweifel den Sieg davon. Barrie Kosky inszenierte die Handlung im Bühnenbild von Rufus Didwiszus, der einen leeren grauen Raum von trister Ödnis erdacht hatte, in dem es nur ein paar verdorrte Grasbüschel auf dem Boden und wenige Requisiten gibt – Stühle, einen Tisch und ein Doppelbett, das zwei geblümte Kopfkissen schmücken. Am Ende senkt sich ein Plafond mit Neonröhren bedrohlich über die Szene. Victoria Behrs Kostüme sind zeitlos und nicht ortsgebunden – einzig Katarinas prachtvolles weißes Hochzeitskleid mit Brauthaube geht auf die russische Tradition zurück.

„Lady Macbeth von Mzensk“ an der Komischen Oper Berlin Bild Monika Rittershaus

Kosky folgt in seiner Inszenierung weitestgehend der Libretto-Vorlage von Alexander Preis nach der Erzählung von Noikolai Leskow und erzielt oft atemberaubende Spannung und Dramatik. Die schonungslose Drastik mancher Szenen geht freilich an die Grenze des Ertragbaren und wird sicher nicht jedem Besucher gefallen haben. Damit sind nicht die dem Werk immanenten Sex-Szenen gemeint, die in aller Deutlichkeit gezeigt werden und gelegentlich auch einen grotesken Anstrich haben, wenn der Akt von Katerina und Sergei unter dem Bett stattfindet, dessen Matratze sich durch die rhythmischen Stöße des Mannes hebt und senkt. Wirklich abstoßend ist die Szene, wo der Schäbige den von ihm entdeckten Leichnam des ermordeten Sinowi sexuell missbraucht, dabei in einer Orgie Korn aus aufgeschlitzten Säcken um sich schleudert. Erfreulich, dass Katarinas ungeliebter Ehemann Sinowi nicht zur Karikatur verzeichnet ist, das trifft eher auf den betrunkenen, mit der Schnapsflasche in Unterwäsche auftretenden Popen zu, der dem qualvoll und kreatürlich sterbenden Boris nicht mehr helfen kann. In der Schluss-Szene hat Kosky die Vorlage verändert – nicht im See finden Katarina und ihre aufreizende Nebenbuhlerin Sonjetka (Susan Zarrabi) den Tod.

Der blinde Alte Zwangsarbeiter, der davon singt, kann nicht sehen, dass Sonjetka von Katarina mit einem Strumpf erdrosselt wird und sie sich selbst erschießt. Dass sie im Lager im Besitz einer Pistole ist, mutet freilich seltsam an. Auch die Führung der Chorsolisten der Komischen Oper, die hier als die Zwangsarbeiter chaotisch hin und her stürzen, wirkt etwas unmotiviert. Einstudiert von David Cavelius, sorgten sie aber zuvor besonders mit dem klagenden Gesang der Gefangenen für einen ergreifenden Moment.

Sensationell war die Besetzung, angeführt von Ambur Braid in der Titelrolle, die mit voluminösem, warmem, leuchtendem und selbst in den größten Ausbrüchen gerundetem Sopran eine Ausnahme-Interpretation bot. Nie habe ich die Partie schöner gesungen gehört. Auch darstellerisch wusste die Kanadierin Katarinas Sehnsucht nach körperlicher Hingabe und Zärtlichkeit überzeugend zu vermitteln. Dmitry Ulyanov als ihr Schwiegervater Boris Ismailow imponierte mit voluminösem, urigem Bass und überzeugte auch darstellerisch mit der brutalen Gewalt, wenn er Sergej halbtot prügelt und gegenüber Katarina sogar handgreiflich und übergriffig wird. Sean Panikkar als Katarinas Geliebter Sergej profitierte von seiner starken erotischen Aura und einem potenten, sinnlichen Tenor. Auch Elmar Gilbertsson als ungeliebter und brutal endender Sionowi wusste mit seinem Tenor stimmlich zu gefallen.

Von den Nebenrollen sind Mirka Wagner als Hausangestellte Aksinja, die von den Arbeitern brutal vergewaltigt wird, Caspar Krieger als Der Schäbige mit würdelosen Aktionen sowie Dimitry Ivashenko als Pope und Stephen Bronk als Alter Zwangsarbeiter mit reifen Bässen zu nennen.

James Gaffigan reizte mit dem Orchester der Komischen Oper Berlin Schostakowitschs radikale Komposition schonungslos aus, ging teilweise bis an die akustische Schmerzgrenze mit stampfenden, dröhnenden fortissimo-Exzessen, bot aber auch Passagen von flirrenden, träumerischen Klängen. Die Premiere endete im Jubel des Publikums für alle Mitwirkenden. Bernd Hoppe

.

.

Korngold an der Deutschen Oper Berlin: Gefühlschaos in der Spirale. Offenbar war Christof Loy verhindert oder nicht interessiert an der Vorlage – er wäre jedenfalls der richtige Regisseur gewesen für die Neuinszenierung von Erich Wolfgang Korngolds einaktiger Oper Violanta von 1916. Mit Das Wunder der Heliane, Francesca da Rimini, Der Schatzgräber, La Fiamma und Fedora hatte er sein besonders Gespür für Sujets aus dem Umkreis der Psychoanalyse, entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder in dessen ersten Jahrzehnten, imponierend gezeigt. Denn auch die venezianische Adlige Violanta ist eine in den Fesseln der Ehe gefangene Frau, die ausbrechen und sich erotisch befreien will. Seit dem Suizid ihrer Schwester Nerina, die vom Prinzen Alfonso verführt und dann verlassen wurde, ist sie seelisch verstummt und verweigert sich ihrem Gatten Simone. Dessen Versuche, sie zu beleben, bleiben erfolglos – einzig der Rache an dem Verführer gilt ihr Trachten.

Regisseur David Hermann hat dem kurzen Werk zwei Instrumentaltitel vorangestellt, deren erster, John Dowlands Lautensong „A fancy“, noch Sinn macht, denn die Handlung ist im Venedig der Renaissance verortet, und zudem will Simone seiner Frau beim Karneval ein unterhaltendes Musikstück bieten. Daher musiziert der kostümierte Instrumentalist Pedro Alcàcer auch auf der Szene, hat freilich wenig Chancen, sich akustisch durchzusetzen. Ganz anders das folgende Präludium aus Alban Bergs „Drei Orchesterstücken opus 6“, welches Donald Runnicles mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin im Graben anstimmt und das in seiner geschärften Aggressivität einen schroffen Kontrast zum ersten Beitrag. bildet, allerdings auch keinen Bezug zur Handlung aufweist.

Die Optik der Aufführung wird bestimmt von einer futuristischen Konstruktion von Jo Schramm, welche an einen gigantischen Museumsbau erinnert. Die Spielfläche ist zunächst eine gekippte Scheibe, über der ein Saturn-artiges Segment schwebt. Später hebt sie sich in Form einer Spirale und gibt im Unterbau eine Vielzahl von Kammern mit Spiegeln frei, die Violanta durchwandert und wo ihr mehrere maskierte Figuren begegnen, wie ihre tote Schwester oder eine Marienstatue mit sechs Brüsten. Auch die venezianischen Karnevalsfiguren, zu Beginn noch mit langen spitzen Hüten und Kostümen, welche entfernt an Oskar Schlemmers Triadisches Ballett erinnern, erscheinen ihr – nun derangiert und verformt. Zur surrealen Ästhetik der Aufführung tragen Sybille Wallums Kostüme, vorwiegend in den Farben Violett und Mauve, entscheidend bei, ebenso der marionettenhafte Bewegungsduktus der Figuren.

Deutsche Oper Berlin „Violanta“ von Erich Wolfgang Korngold Bild Marcus Lieberenz

Verwunderlich ist die Zeichnung des Alfonso, dessen Aura doch so unwiderstehlich sein soll und am Ende Violanta sterben lässt. Denn sie hat erkannt, dass sie diesen Mann liebt und ihr Verlangen nur durch den Tod besiegen kann. Der lettische Tenor Mihails Culpajevs als glatzköpfiger Mann mit Brille im grauen Business-Anzug entsprach freilich nicht in einem Moment der Vorgabe, musste sich steif und ohne jede Empathie bewegen. Auch die Stimme des Sängers mit vielen ertrotzen Spitzentönen von gekrähtem Klang ließ Wünsche offen. Noch problematischer war die Besetzung der Titelpartie mit der Amerikanerin Laura Wilde, deren herb vibrierender Sopran in der Höhe enervierend grell klang. Ihre trotzigen Abwehrreaktionen gegenüber ihren Ehemann erinnerten zuweilen an Salome. Ólafur Sigurdarson war von der Regie zum alten, großväterlichen Mann verzeichnet, doch bot der Isländer mit markant reifem Bariton die gesanglich überzeugendste Leistung. Befremdlich mutete die vom Regisseur erdachte finale Lösung an, wenn Simone Violanta aus der oberen Ebene erschießen will, sie aber die Kugel abwehrt und mit dem Geliebten in der unteren Ebene versinkt, während Simone oben allein zurückbleibt.

Unterschiedliche Eindrücke auch in den Nebenrollen, wo Andrei Danilov als unglücklich in Violanta verliebter Matteo mit schwachem Tenor enttäuschte, während Stephanie Wake-Edwards als Violantas Amme Barbara mit reizvoll timbriertem Mezzo aufhorchen ließ.

Donald Runnicles verabschiedete sich mit dieser Produktion als GMD des Hauses, hatte anfangs Schwierigkeiten, die Balance zwischen Bühne und Graben herzustellen, so dass Mägde und Soldaten in der Eingangsszene stimmlich untergingen. Zunehmend jedoch gab er dem schwelgerischen Rausch der Musik, ihrem sinnlichen Melos in der Nähe zu Richard Strauss, aber auch den avantgardistischen Passagen gebührenden Raum. Das Premierenpublikum am 25. 1. 2026 feierte das gesamte Team euphorisch. Bernd Hoppe

.

.

Am Ende ist man erschlagen von so viel Wunder: Als 1927 in Hamburg Das Wunder der Heliane herauskam, hatte Korngold den Höhepunkt seiner ungemeinen Tote Stadt-Popularität überschritten. Gegen die brualistische Energie der modernen Zeitoper, konkret Kreneks Jonny spielt auf, kam sein aus der Zeit gefallenes Mysterienspiel schwer an. Der Kampf der beiden Richtungen setzte sich bis zu den beiden von der Österreichischen Tabakregie kreierten Zigarettenmarken fort: die billige, in den 1970er Jahren wiederbelebte Jonny rauchte ich noch während des Studiums in Wien, Heliane war längst eingegangen. In einem Land, in dem man wenig Freude kennt, ist plötzlich „alle Ruh dahin“, seitdem ein junger Mann auftauchte, dem die Menschen hinterher laufen wie die Kinder, da sie erstmals ahnen, dass sie geschaffen wurden „zu lieben und geliebt zu werden“. Das macht ihn verdächtig. Dafür soll der Fremde hingerichtet werden. Der Herrscher wirft ihn in Gefängnis, wo ihn dessen Gattin Heliane aufsucht. Da er am nächsten Tag hingerichtet werden soll, bittet er Heliane, sich ihm nackt zu zeigen. Der Herrscher kommt hinzu, hält seine Frau für schuldig und lässt sie noch in der gleichen Nacht vor die Richter zerren. Sie beteuert ihre Unschuld, der Fremde küsst sie und ersticht sich daraufhin. Helianes Unschuld soll nun durch ein Gottesurteil geklärt werden. Tatsächlich erweckt sie den Toten zum Leben und bekennt ihre Liebe zu ihm, worauf sie der Herrscher ersticht. Nochmals wird Heliane lebendig, gemeinsam mit dem Fremden geht sie in den Himmel, denn „Dem Herzen nur ist solche Macht gegeben und nur die Liebe ist die Ewigkeit. Ewigkeit“.

Korngolds „Wunder der Heliane“ in französischer Erstaufführung in Strasbourg/Szene/Foto Klara Beck

Die zweimalige Totenerweckung lässt sich kaum erzählen. Das Libretto von Hans Müller, der Korngold bereits das Libretto zu Violanta geliefert hatte und ein gewiefter Dramaturg war (Das Weiße Rössl am Wolfgangsee), machte die Vorlage, das expressionistische Mysterienspiel „Die Heilige“ des aus Temesvar gebürtigen, 1919 im Alter von 24 Jahren verstorbenen Hans Kaltneker, keineswegs zugänglicher. Erich Wolfgang Korngold gefiel die Mischung aus Mitgefühl und Barmherzigkeit und sinnlicher Leidenschaft: zumindest letzteres entsprach seinen Lebensumständen, denn 1924 heirate er Luise Sonnenthal. Die Ehe dauerte bis zu seinem Tod. Auf jeden Fall bezeichnete Korngold dieses Hohelied der Liebe stets als eine beste Musik.

An der Opera national du Rhin in Straßburg, wo man für die französische Erstaufführung der Heliane eine Produktion der Nederlandse Reisopera von 2023 übernahm, umgehen Regisseur Jakob Peters-Messer und sein Ausstatter Guido Petzold die Fallstricke der Handlung und konzentrieren sich auf die Hauptfiguren, in denen Korngold eine Fortsetzung der Violanta-Konstellation sah. Kein wie und wo und warum. Der Raum, so schlicht und banal er scheint, ist von großer Raffinesse. Nach hinten spitz zulaufend. Irgendwie hell, durchlässig, durchschimmernd, kristallin, man glaubt sich in einer ins Eis gebrochenen Räumlichkeit zu befinden, mit einer gewellten, verspiegelten oder reflektierenden Decke darüber, das ist wenig fassbar, wie der seltsame, auf halber Höhe schwebende Würfel im hinteren Winkel und die Bilder der freizügigen Hedy Lamarr aus dem skandalberühmten Ekstase-Film (Videos ebenfalls von Petzold). Edelsteinhaft schillernd wie die Musik. Die kleinen Marcel Breuer-Beistelltische und die Liege verweisen auf die Entstehungszeit, der Gerichtsaal mit seinen orangefarbenen Schalensitzen lässt an die Halle einer Billig-Fluglinie denken und das zwischen Müll und Containern hausende Volk des dritten Aktes und der auf Europaletten aufgebahrte Leichnam des Fremden weiten das Kammerstück zum modernen Sozial- und Gesellschaftsdrama. Klar, dass sich dünnen Membranwände am Ende des Märchens zu silbrig spiegelndem Glanz weiten.

Korngolds „Wunder der Heliane“ in französischer Erstaufführung in Strasbourg/Szene/Foto Klara Beck

Doch kein szenischer Glanz reicht an die bannende Intensität der Musik heran, deren überdimensioniertes Orchester mit Klavier, Orgel, Celesta, Harmonium und Glockenspiel oder den Trompeten, Posaunen und Fanfaren aus dem Off oft beschrieben wurde und die im überschaubar großen Haus der Straßburger Rheinoper in der „Reduktion“ für 70 Musiker von Fergus McAlpine im wahrsten Sinn des Wortes überwältigend ist. Es gleicht einem Wunder, dass Robert Houssart mit dem Orchestre philharmonique de Strasbourg neben der Farbigkeit, Opulenz, Kraft und Raffinesse der Musik sogar etwas wie Durchsichtigkeit erreicht und man Teile des Textes zu verstehen meint (21. Januar 2026). Geradezu magische Momente erzielt die Deutsch-Französin Camille Schnoor bereits beim ersten Erscheinen der Heliane mit ausdrucksvoller Singdeklamation und deutender Textgestaltung, sinnlich ausladend und um lyrisch zarte Nuancen bemüht. Ihre leuchtend und strahlend, leicht am Rande der Belastbarkeit gesungene Arie „Ich ging zu ihm“ wird zur zentralen Achse des Stückes. Ric Furman ist der moderne Outlander. Furman hat die unerschöpflich reiche Stimme für den Fremden, ein schmal geführter, etwas durchdingender metallsicher Tenor, heldisch und biegsam, mit Kraft und Vibrato, aber beim Versuch ein Piano zu singen fast nicht hörbar und mit mulmiger Tonproduktion. Im gutsitzenden Zweireiher (Kostüme: Tanja Liebermann) singt Josef Wagner den Herrscher mit schierer Kraft und gewaltigem Heldenbariton und gebotener Bosheit, die estnische Mezzosopranistin Kai Rüütel-Pajula formte die Botin zu einer Kundry ähnlichen Gestalt, – solche Verweise sind selbst ohne konkrete textliche oder musikalische Zitate vielfach spürbar – der einstige Heldentenor Paul McNamara gab den blinden Schwertrichter mit schlichter Autorität, der Bariton Damien Pass war ein sympathischer Pförtner. Gefeiert wurde der Chor der Opèra national du Rhin. Auf die kauernde Gestalt, die man anfangs für einen Mithäftling hätte halten können, die sich aber durch die „Angel“-Aufschrift auf dem grauen Overall als durchgehend präsenter und tanzender Engel (Nicole van den Berg) zu erkennen gab, hätte ich verzichten können. Am Ende ist man erschlagen von so viel Wunder. Rolf Fath

.

.

Wer hat Angst vor Lucrezia?: Am Nationaltheater Mannheim – Gaetano Donizettis Lucrezia Borgia. Kaum von Donizetti Opera aus Bergamo zurück, geht es für mich in Mannheim mit einer weiteren Oper Donizettis weiter. Dass bei Lucrezia Borgia melodische Schönheit und romantische Tiefe nicht auf der Strecke bleiben, dafür sorgt der aus Bergamo gebürtige Roberto Rizzi Brignoli, dem diese Musik spätestens als junger Mann durch seinen Mentor, den großen Gianandrea Gavezzeni, nahegebracht wurde. Auf jeden Fall hatte der Mannheimer GMD mit der Oper Donizettis mehr Erfolg als kürzlich mit Lohengrin zur Spielzeiteröffnung, und Orchester und Herrenchor spielten und sangen als gälte es einen Ruf zu verteidigen. Rizzi Brignoli entfaltete Lucrezia Borgia als zentrales Stück aus Donizettis mittlerer Schaffensperiode mit der dunkeldrängenden Leidenschaft der Ensembleszenen von Gennaro und seinen Freunden während des Karnevals in Venedig und in Ferrara beim Fest der Negroni, der Sensibilität der Melodien in den Szenen Lucrezias mit Gennaro, in der sich nicht zwei Liebende, sondern zwei verwandte Seelen begegnen, der Bravour von Arien wie Alfonsos Cavatine und Orsinis Trinklied und der geschliffenen Rhetorik in der Konfrontation Lucrezias mit ihrem Gatten, die den Furor des jungen Verdi vorwegnimmt. Im weitangelegten Prolog und den zwei übersichtlichen Akten, zu denen Felice Romani Victor Hugos umfangreichen Dreiakter Lucrèce Borgia verdichtet hatte, bündelt Rizzi Brignoli präzise Leidenschaft und Dramatik. Hugos Stück wurde im Februar 1833 in Paris uraufgeführt, Donizettis Oper hängte sich bereits am 26. Dezember des gleichen Jahres an der Mailänder Scala an den Erfolg an. Mit federnder Energie spornte Rizzi Brignoli seine Sänger zu tollen Leistungen an (7. Dezember). Voran Estelle Kruger, die von der Königin der Nacht und Zerbinetta bis zu Hanna Glawari und Rosalinde so ziemlich alles für sie Erreichbare gesungen hat. Statt jugendlichen Schmelz hat sie nun einen durchsetzungsstarken Sopran zu bieten, der sich vor keiner Herausforderung für dramatischen Koloratursopran scheut. Mit unruhiger, auch etwas klirrender Stimme wirkt Krugers Lucrezia zunächst wie der Inbegriff der skrupellos schnarrenden Machtpolitikerin, die in der Romanze „Come è bello“ ihre mütterlichen Gefühle angesichts des schlafenden Gennaro nicht ausdrücken kann.

Donizettis „Lucrezia Borgia“ in Mannheim 2025/Foto Christian Kleiner

Maskiert nähert sie sich dem jungen Mann, der natürlich erst ganz am Ende und in ihren Armen sterbend erfährt, dass er dem verhassten Geschlecht der Borgia entstammt und Lucrezia seine Mutter ist. Besser als das lyrisch zarte Koloraturgewirk des ersten Auftritts gelingen Kruger die energischen Attacken in der Konfrontation mit Alfonso d’ Este, ihrem dritten und letzten Gemahl, wo sie die Krallen ausfährt und um das Leben des jungen Mannes ringt, den der Gatte für ihren Liebhaber halten muss und deshalb wegen der Schändung des Borgia-Wappens mit dem Tode bestrafen will. Und letztlich besitzt Krugers Lucrezia in den Schlussszenen und dem großen Rondo auch Wärme und echte Gefühle. Kruger realisiert ein großes, psychologisch dichtes Porträt. Sung Min Song war der propere Sohn Gennaro mit attraktivem Timbre, doch einheitlich lautem Ton und phantasielos einförmigem Singen, das wenig Freunde bereitete. Nur im kurzen Duett mit dem Freund Orsini zu Beginn des zweiten Aktes taucht kurz ein Gefühl für Nuancen und leisere Töne auf. Shachar Lavi singt die Hosenrolle des Orsini mit viel Energie, ohne die sinnliche Kraft ihres Schlagers „Il segreto per esser felici“ auszukosten. Bartosz Urbanowicz ist ein echter Bassbariton, der mit prachtvoller Höhe seine Racheschwüre „Vieni, la mia vendetta“ hinausschleudert. Ausgezeichnet die die Nebenrollen, voran Christopher Diffey als tenoral lockender Rustighello und der gewaltige Bass Sung Ha als Lucrezias Zuträger Gubetta, die beide zu Größerem berufen sind. Individuell und ausdrucksvoll waren auch die vier Begleiter Gennaros gezeichnet, die Tenöre Raphael Wittmer und Dominic Lee als Liverotto und Vitelozzo und die Bässe Ilya Lapich und Zacharias Galaviz-Guerra als Petrucci und Gazella.

Zu vernachlässigen war die Regie von Rahel Thiel, die sich von Fabian Wendling die drei Bühnenseiten mit Schlagzeilen der Art „Wer hat Angst vor Lucrezia“, „Mit Gift gewürzte Orgien“, „Herzog von Gravina im Borgia-Palast heimlich erdrosselt“ oder „Tochter des Papstes: Heilige oder Hure“ plakatieren und mit ausgestanzten Buchstaben, mal überlebensgroß, mal mittelgroß zum Draufstehen oder kniehoch wie Kita-Möbeln zum Draufsitzen, umranden ließ. Gleich zwei Kostümbildnerinnen, Rebekka Dornhege Reyes und Isabel Garcia Espina, kümmerten sich darum, dass alle in ihren phantasievollen schwarz-weiß-roten Kostümen gut aussahen. Rolf Fath.

.

.

An der Deutschen Oper Berlin: Fedora mit Premierenglanz. Christof Loy ist der Regisseur für das ausgefallene Repertoire, für Raritäten des frühen 20. Jahrhunderts. An der Deutschen Oper Berlin hat er mit großem Erfolg Korngolds Das Wunder der Heliane, Zandonais Francesca da Rimini und Respighis La Fiamma inszeniert. Nun folgte Giordanos Fedora, 1898 in Mailand uraufgeführt, als Übernahme einer Produktion aus Frankfurt. Das bekanntere Werk des Komponisten, Andrea Chénier, steht seit Jahren im Spielplan des Hauses und erfreut sich auch international großer Beliebtheit. Fedora dagegen wird äußerst selten aufgeführt, auch in Berlin war sie noch nie zu sehen. Immerhin gab es 1956 an der Mailänder Scala eine Produktion mit Maria Callas in der Titelrolle und auch andere legendäre Primadonnen wie Virginia Zeani, Magda Oliviero und Renata Tebaldi haben die Partie gesungen. Das informative Programmheft zeigt noch weitere Interpretinnen in historischen Fotos: Gianna Pederzini, Giulietta Simionato, Giuseppina Cobelli.

Giordano: „Fedora“ an der Deutschen Oper Berlin/Szene/Foto Bettina Stöss

Das Werk ist ein Thriller mit den Schauplätzen St. Petersburg, Paris und einem Dorf in den Schweizer Alpen. Die Handlung kreist um Rache, Liebe und Tod. Die Titelheldin Fedora Romazoff will den Mord an ihrem Verlobten Graf Wladimiro Andrjewitsch rächen. Verdächtigt wird Graf Loris Ipanov, der nach Paris flieht. Fedora folgt ihm, als Spionin getarnt, verliebt sich jedoch in den Mann, der ihr sein Motiv für die Tat offenbart: Andrejewitsch hatte ein Verhältnis mit seiner Frau. Nach gemeinsamen glücklichen Wochen in der Schweiz erfährt Loris aus Briefen vom Tod seines Bruders und seiner Mutter, resultierend aus einem Schreiben Fedoras an die russische Polizei, in welchem sie Loris und seinen Bruder beschuldigt hatte. Loris erkennt in ihr die Verfasserin und beschuldigt sie, worauf sie den Suizid wählt.

Die Ausstattung von Herbert Murauer erinnert in ihrer Ästhetik an die von Johannes Leiacker für Francesca da Rimini. Ein Raum mit ornamentierter Tapete, spärlichem Mobiliar und prachtvollem Lüster dient als Einheitsschauplatz (was die drei unterschiedlichen Spielorte nicht berücksichtigt). Im Hintergrund sieht man einen goldenen Bilderrahmen, in welchem von Velourfilm AB produzierte Videos zu sehen sind, die das Geschehen auf der Bühne abbilden, zum anderen aber auch Ereignisse backstage festhalten. Zwischen dem 2. und 3. Akt gibt es sogar einen privaten (und entbehrlichen) Moment, wenn die Sängerin der Titelrolle hinter den Kulissen gefilmt wird, während sie sich mit Mineralwasser erfrischt. Raffiniert ist das tableau vivant im 2. Akt mit einem Musikzimmer, wo der polnische Pianist Boleslau Lazinski (Chris Reynolds) die Gäste mit seinem Klavierspiel unterhält. Im 3. Akt wird der Rahmen sogar zur Spielfläche, wenn sich in ihm eine ländliche Idylle mit Wald und Bächlein öffnet, wo das Paar sein trügerisches Glück genießt. Den Übergang vom erhöhten Bilderrahmen zur ebenen Szene bilden ramponierte Möbelpaletten – dies das einzige störende Detail in der sonst eleganten Optik. Denn auch die historisierenden Kostüme sind prachtvoll, vor allem bei Fedoras Empfang in Paris. Sie selbst trägt attraktive Roben aus Taft und Spitze – rot im 1. und schwarz im 2. Akt -, ergänzt um Pelzmantel und -Cape.

Die litauische Sopranistin Vida Mikneviciuté in der Titelrolle ist ein Ereignis. In der Erscheinung von kühler Eleganz, stellt sie den Wandel von der Rache suchenden zur liebenden Frau glaubhaft dar und vermag in ihrer Sterbeszene zutiefst anzurühren. Nach ihren Erfolgen im Wagner-Repertoire hat sie sich nun auch diese italienische Verismo-Partie zu eigen gemacht und dabei reiche Facetten ihres Soprans hören lassen. Er ist bis in die exponierte Höhe zu mühelos durchschlagenden, metallisch gleißenden Ausbrüchen fähig, kann die Stimme aber auch bis zu feinsten lyrischen Tönen zurücknehmen. Ergreifend gestaltet sie die Finalszene, wo der Regisseur sie den Bühnenraum verlassen lässt, was die Aussöhnung des Paares konterkariert, während aus dem Off das wehmütige Lied des Kleinen Savoyarden (François Bader vom Kinderchor des Hauses) erklingt.

Jonathan Tetelman ist ein attraktiver Loris Ipanov mit einem baritonal gefärbten Tenor von enormer Fülle und Kraft. Bei der berühmten Arie „Amor ti vieta“ noch verhalten, steigerte er sich im großen Liebesduett mit Fedora am Ende des 2. Aktes („Vedi, io piango“) zu leidenschaftlicher Emphase und vokalem Rausch. Schmelz und lyrische Finessen sind der Stimme nicht gegeben, Tetelmans Trümpfe sind Volumen und Potenz.

Giordano: „Fedora“ an der Deutschen Oper Berlin/Szene/Foto Bettina Stöss

Auf hohem Niveau sind auch die Nebenrollen besetzt. Die russische Sopranistin Julia Muzychenko gefällt als kapriziöse Olga mit klarem Sopran und lebhaftem Spiel, der armenische Bariton Navasard Hakobyan als Diplomat de Siriex mit klangvoller Stimme vor allem in seinem Solo „La donna russa“. Zu nennen sind noch der Bariton Artur Garbas als Kutscher Cirillo und der Bassist Tobias Kehrer als Polizeioffizier Gretch in markanten Episoden.

Die unterschiedlichen Klangfarben der drei Akte bringt John Fiore mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin zu optimaler Wirkung. Schwelgerisches Melos ertönt schon in der Ouvertüre und klingt immer wieder, so in den Zwischenspielen, mit dem Motiven der Tenor-Arie auf. Gelegentlich reizt der Dirigent die Dynamik bis an die Grenze aus, doch können die Protagonisten diese Herausforderung souverän bestehen. Der Premierenabend am 27. 11. 2025 endet im Jubel des Publikums, der zu Recht ein denkwürdiges Ereignis feiert. Bernd Hoppe

.

.

Till Eulenspiegel von Emil Nikolaus von Reznicek in Hildesheim „Erkennen Sie die Melodie?“ Ältere Opernfreunde erinnern sich sicherlich an die musikalische Quizsendung mit diesem Titel, die in den 1970/80er-Jahren im ZDF lief, und daran, dass die Titel-Melodie aus der Ouvertüre zur Oper Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek (1860-1945) stammt. Mehr von ihm, vom Inhalt der genannten Oper oder gar weitere Opern sind völlig in Vergessenheit geraten.

Anlässlich der Wiederaufführung seiner Volksoper Till Eulenspiegel im Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim hier ein paar Hinweise zu Leben und Werk des Komponisten: Aufgewachsen in seinem Geburtsort Wien und später in Graz, erhielt er ersten Klavierunterricht mit 11 Jahren; er studierte zunächst Jura, bestand aber das erste Staatsexamen – möglicherweise absichtlich – nicht. Anschließend wurde ihm endlich erlaubt, seine bereits neben dem Jura-Studium erfolgte musikalische Ausbildung fortzusetzen, nun in Leipzig. In der Folgezeit war er als Kapellmeister in verschiedenen Theatern tätig, u.a. in Zürich, Stettin, Berlin und schließlich ab 1896 in Mannheim. Als Reznicek nach dem Tod seiner ersten Frau seine künftige Frau Berta kennenlernte, lebte diese zwar schon von ihrem ersten Ehemann getrennt, war aber noch nicht geschieden. Dass das junge Paar dennoch offen zusammenlebte, war für jene Zeit ein Skandal, zumal als 1898 der gemeinsame Sohn Emil-Ludwig unehelich zur Welt kam. Reznicek wurde danach aus seiner Mannheimer Stellung geradezu heraus gemobbt. Er zog nach Wiesbaden, wo er seine 1902 uraufgeführte Volksoper Till Eulenspiegel komponierte, in der er die Mannheimer Erlebnisse verarbeitete. 1903 übersiedelte die Familie nach Berlin, wo von Reznicek bis zu seinem Tod 1945 lebte.

Emil Nikolaus von Reznicek gehörte im beginnenden 20. Jahrhundert zu den äußerst erfolgreichen Komponisten und wurde von Gustav Mahler, Richard Strauss und Alban Berg sehr geschätzt. Sein kompositorisches Schaffen ist in allen Bereichen äußerst vielfältig; eine ganze Reihe von Opern und Chorwerken stehen neben viel Sinfonik, Klavier- und Kammermusik sowie Liedern. Dass es nach 1945 nur vereinzelt Wiederaufführungen seiner Werke gab, mag daran gelegen haben, dass sein Bild in der Zeit ab 1933 jedenfalls nach außen widersprüchlich wirkte. Er wurde 1934 zum deutschen Delegierten des neu gegründeten Ständigen Rats für internationale Zusammenarbeit der Komponisten gewählt, einer Institution, die als Nazi-Organisation galt. Tatsächlich stand der mit einer Jüdin verheiratete von Reznicek den neuen Machthabern wohl eher kritisch gegenüber; er soll sein Amt dazu genutzt haben, Werken zur Aufführung in Deutschland zu verhelfen, die die Nationalsozialisten nicht ohne Weiteres akzeptiert hätten. Seinen Zeitgenossen galt er als sehr streitbar.

In Hildesheim gibt es seit 2020, dem Beginn der Intendanz von Oliver Graf, in jeder Saison eine Trilogie, d.h. alle Sparten beschäftigen sich in einem einheitlichen Bühnenbild mit demselben Stoff. Diesmal ist es Till Eulenspiegel, der sein „Unwesen“ in der Oper treibt, ab Januar 2026 im Schauspiel von Moritz Nikolaus Koch und ab April in einem partizipativen Tanzstück. In der Oper werden in zwei Akten und einem Nachspiel drei Episoden aus Tills Leben behandelt:

Emil Nikolaus von Reznicek, 1927 in Leipzig (Foto: privat)/ProClassics

Dem vom Komponisten selbst verfassten Libretto liegt Fischarts Eulenspiegels Reimensweiß von 1572 zugrunde; so erklärt sich der altertümelnde Text des Librettos. Aber auch der Eulenspiegel-Roman von Charles de Coster von 1872 gilt als Vorlage, weil der Roman zur Zeit der Bauernkriege spielt und sozusagen operngerecht eine Liebesgeschichte enthält. Es beginnt 1525 in Kneitlingen am Elm, dem Geburtsort Eulenspiegels, wo Till seiner besorgten Mutter mitteilt, dass er künftig als Narr durch die Welt ziehen wolle. Auf dem Marktplatz trifft er auf die Milchfrau Gertrudis, und die beiden verlieben sich ineinander. Es geht nun gleich hochdramatisch zu, als Till von Opfern seiner Streiche beim kaiserlichen Vogt Uetz von Ambleben angeklagt wird, der Till zum Tod verurteilt. Mit List und Tücke erreicht Till jedoch die Umwandlung der Strafe in eine dreijährige Verbannung. Der zweite Akt spielt auf der Burg Ambleben drei Jahre später. Uetz terrorisiert mittlerweile die Bevölkerung mit ständigen Raubzügen. Till kehrt als verkleideter Mönch zurück und ermöglicht den Bauern, die Burg zu stürmen. Gemeinsam mit Gertrudis, die auf ihn gewartet hat, zieht er in die Welt hinaus. Im Nachspiel sind viele Jahre vergangen, als der todkranke Till in ein Spital zurückkehrt, das von Uetz und seinem Kumpanen, dem gegenüber Gertrudis übergriffigen Doctor, geführt wird. In einem letzten Streich gelingt es ihm, im Hospital aufgenommen zu werden, wo er gelassen von der Welt Abschied nehmen kann. Eine Überraschung ist die Musik, die nach Tills Tod folgt; sie suggeriert, dass Eulenspiegel zumindest als Idee irgendwie weiterlebt.

Regisseur Jan Langenheim verzichtete wohltuend auf eine Aktualisierung des Bühnengeschehens, wenn man davon absieht, dass es als einzige aktuelle Anspielung deutsche und ukrainische (!) Untertitel gibt – schließlich spielt die Oper während eines schrecklichen Krieges. Das einfache, mit grauen Stoffvorhängen versehene Bühnenbild von Lars Linnhoff ist auch in den anderen Stücken über Till Eulenspiegel gut verwendbar. Vor diesem Hintergrund konnte Amelie Müller mit märchenhaften und dadurch zeitlos wirkenden Kostümen in bunten Farben schwelgen. Insgesamt ist dem TfN eine unterhaltsame Produktion gelungen, wozu die vielseitige, teilweise lautmalerische Musik mit einigen Wagner-Anklängen, auch unter Verwendung historischer Texte und Melodien ganz wesentlich beitrug. Garant dafür war der scheidende GMD Florian Ziemen, der die gut disponierte TfN-Philharmonie stets zu schwungvollem Musizieren, aber auch zum Auskosten der mehr lyrischen Szenen animierte.

Theater für Niedersachsen (TFN): Rezniceks „Till Eulkenspiegel“/Szene/Foto Clemens Heidrich

Auffällig war die große Spielfreude aller Mitwirkenden, die ausgesprochen lebhaft zu agieren hatten und die mit der sängerisch anspruchsvollen Partitur bestens zurecht kamen. Da ist zuerst in der Titelrolle der puertoricanisch-amerikanische Tenor David Soto Zambrana zu nennen. Er beeindruckte durch sein quirliges, fast tänzerisches Auftreten und seine in allen Lagen markige, durchgehend intonationsreine Stimme. Die Litauerin Gabrielė Jocaitė imponierte als entzückende Gertrudis mit blitzsauberem, höhensicherem Sopran.

Mit witziger Bühnenpräsenz bewährten sich als über alle Maßen korrupter kaiserlicher Vogt Uetz von Ambleben Tobias Hieronimi und der Kanadier Andrey Andreychik als urkomischer Doctor mit abgerundetem, wohlklingendem Bariton. In kleineren Partien überzeugten jeweils in mehreren Rollen Julian Rohde und der Südafrikaner Eddie Mokofeng.

Zwischen dem 2. Akt und dem Nachspiel traten die genannten Protagonisten vor den Vorhang und verlasen in ihrer Muttersprache belehrende Texte zu den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts und Hinweise darauf, dass die Idee Till Eulenspiegels immer weiter leben wird – eine im Ergebnis unnötige Unterbrechung des Spielablaufs, die wohl wegen des Umbaus zum Nachspiel im Spital erforderlich schien.

Neele Kramer gab mit gewohnt kultiviertem Gesang Tills besorgte Mutter; mehrere Chorsolisten ergänzten passend. Überhaupt waren der Opernchor des TfN und der Extrachor von Achim Falkenhausen sorgfältig vorbereitet worden, sodass die vielen ebenfalls recht anspruchsvollen Chorstellen abgewogen und wie gewohnt differenzierend erklangen.

Das leider nur spärlich erschienene Publikum spendete in der Vorstellung am 15. November 2025 kräftigen und lange anhaltenden Applaus für alle Mitwirkenden. Ob die vielschichtige, nicht immer auf Anhieb überzeugende Volksoper den Weg ins Repertoire schafft, erscheint eher zweifelhaft. Gerhard Eckels

.

.

An der Staatsoper Hamburg: Ruslan und Ljudmila als queere Orgie. Michail Glinkas Ruslan und Ljudmila, uraufgeführt 1842 in St. Petersburg, gilt als die russische Nationaloper, war es doch das erste in russischer Sprache komponierte Opernwerk. Es ist eine Große Zauberoper in fünf Akten nach dem gleichnamigen Poem von Alexander Puschkin mit märchenhaften Bildern, verwunschenen Szenen, Zauberern und mysteriösen Entführungen, bis es am Ende doch noch eine vom Volk bejubelte Hochzeit gibt.

Die beiden ungarischen Regisseurinnen Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka wollten von einer sagenumwobenen Welt nichts wissen, verlegten die in legendärer Zeit spielende Handlung in eine fiktive Diktatur und konzentrierten sich vor allem auf die Hinterfragung tradierter Geschlechterrollen. Die von ihnen selbst ausgestattete Inszenierung kommt wie ein Loblied auf die queere Community daher, quasi ein Gegenentwurf zu aktuellen Zuständen in Putins Russland, wo Angehörige der LGBTQ+-Szene Repressalien ausgesetzt sind und von massiver Gewalt bedroht werden. Die Unterwelt der Hexe Naina verortete das Team in einem Metro-Schacht, wo ein abgewrackter Waggon hereinfährt und schäbige, mit bunten Plakaten beklebte Kioske eine queere Bar abgeben. Hier tummeln sich Schwule, Lesben, Transvestiten, Stricher, Prostituierte und Gender People in schrillen Outfits aus Lack, Leder, Glitzer und Federputz. Hier entdeckt auch Fürst Ratmir, einst von Ljudmila abgewiesen und dann der Geliebte von Gorislawa, seine homoerotischen Neigungen, posiert in Brautkleidern und schwarzer Damenunterwäsche. Sogar mit Ruslan kommt es zu körperlicher Nähe, bis die mit Schlagstöcken bewaffnete Miliz hereinbricht, auf alle einprügelt und einige gar abführt.

Das Gegenstück zu dieser grell-bunten Szenerie mit ihren schrillen Paradiesvögeln ist das erste Bild mit dem Festsaal des Kiewer Großfürsten Swetosar, wo die Hochzeit von Ruslan und Ljudmila gefeiert werden soll – ein deprimierender schmuckloser Raum von tristem Grau mit Graffiti an den Wänden und zwei langen Tafeln für die Hochzeitsgäste, die alsbald hereinstürmen. Aber auch das Militär in Uniformen ist präsent und überwacht die Feier, was die freudlose Atmosphäre noch betont. Überraschend wird das Hochzeitspaar auf Schlittschuhen als Eiskunstläufer gezeigt; Video-Einspielungen von Janic Bebi präsentieren vor allem Ljudmila als heranwachsenden Star. Neben solch entbehrlichen Szenen werden wichtige Etappen der Handlung nicht bedient. Die Entführung Ljudmilas beim Hochzeitsfest durch einen mächtigen Zauberer, die Suche von Ruslan, Ratmir und Farlaf nach der Verschwundenen sowie Ruslans Kampf mit einem Ungeheuer auf dem Schlachtfeld, womit er ein Zauberschwert gewinnt, bleiben im Dunkeln. Ljudmilas tiefer Schlaf, in den sie der Zauberer versenkt hat, ist eine Abfolge von dramatischen Szenen, wenn sie über das Sterben sinniert, sich die Pulsadern mit den Kufen der Schlittschuhe aufschlitzt oder auf dem Totenbett liegt. Danach wirkt der Schlusschor, der das hymnisch jubelnde Motiv der Ouvertüre aufnimmt, überraschend und unglaubwürdig, ist zudem eine weitere Demonstration der queeren Bewegung, wenn Regenbogenfahnen geschwenkt und Parolen wie Love is Love gezeigt werden.

Fast ohne Einschränkung ist die musikalische Seite der Premiere am 9. November 2025 zu loben. Der russische, mittlerweile in Deutschland lebende Dirigent Azim Karimov fächerte Glinkas stilistisch vielschichtige Musik mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg imponierend auf, beginnend mit der schmissigen Ouvertüre, die Rossinis Schwung und Brillanz aufnimmt. Auch später gibt es an den Belcanto erinnernde Passagen, zu denen die Schwermut mancher Chöre in krassem Kontrast steht. Der Chor der Hamburgischen Staatsoper (Einstudierung: Alice Meregaglia) punktete mit klangvollem und engagiertem Gesang. Wie eine französische Grand opéra weist die Komposition auch Ballettmusiken. auf, welche das Orchester mit Esprit und Delikatesse servierte.

An der Spitze der Besetzung stand der russische Bassbariton Ilia Kazakov als männlicher Titelheld mit voluminöser, kantabel strömender, aber auch auftrumpfender Stimme. Kaum weniger überzeugend die usbekische Sopranistin Barno Ismatullaeva als Ljudmila, deren üppige, aufblühende Stimme die anspruchsvolle Partie blendend meisterte. Ihrer Kavatine im 1. Akt folgt eine Cabaletta im Stil Donizettis, welche die Sängerin bravourös absolvierte, während die von Konzertmeister Konradin Seitzer begleitete Arie im 4. Akt mit ihrem klagenden Duktus ungemein berührte. Nur am Ende hörte man einige grelle Töne in der exponierten Lage. Einer Sensation kam die Besetzung des Ratmir mit dem russischen Countertenor Artem Krutko gleich, ist die Partie doch für einen Alt komponiert, also eine Hosenrolle. Er bewältigte die Herausforderung nicht nur mühelos, sondern imponierte auch mit betörendem Gesang. Natalia Tanasii als seine Geliebte Gorislawa ließ einen fülligen, wohllautenden Sopran hören. Dunklere Töne brachte die deutsche Mezzosopranistin Kristina Stanek als Naina ein. Ein renommierter, international gefragter Tenor ist der Schotte Nicky Spence, der in einer Doppelrolle als Zauberer Finn und Barde Bajan mit starker Präsenz überzeugte. Die Besetzung ergänzten solide die Bässe Alexei Botnarciuc aus Moldawien als Farlaf und Alexander Roslavets aus Weißrussland als Swsetosar.

Das Publikum feierte alle Interpreten auf der Bühne und im Graben gebührend, nur das Regie-Team musste Proteste hinnehmen. Bernd Hoppe

.

.

An der Deutschen Oper Berlin: Konzertante Sternstunde zum Saisonfinale. Konzertante Opernaufführungen sind eine beim Publikum, beliebte Tradition im Haus an der Bismarckstraße, bieten sie doch häufig unbekanntere Werke und vor allem international renommierte Solisten. Im Falle von Jules Massenets Werther trifft der Aspekt der Rarität eher weniger zu, denn 1998 gab es bereits eine unvergessliche konzertante Aufführung mit dem betagten spanischen Tenor Alfredo Kraus als Titelheld (ein Jahr vor seinem Tod) und der charismatischen bulgarischen Mezzosopranistin Vesselina Kasarova. 1999 sah man an diesem Haus eine verstörende Inszenierung des jungen Regisseurs Sebastian Baumgarten, der das Paar auf der Waschmaschine kopulieren ließ. Solche Exzesse musste man am Abend des 25. 7. 2025 (nach der Premiere zwei Tage zuvor) glücklicherweise nicht befürchten. Nicht umsonst steigt die Beliebtheit konzertanter Versionen beim Publikum immer mehr.

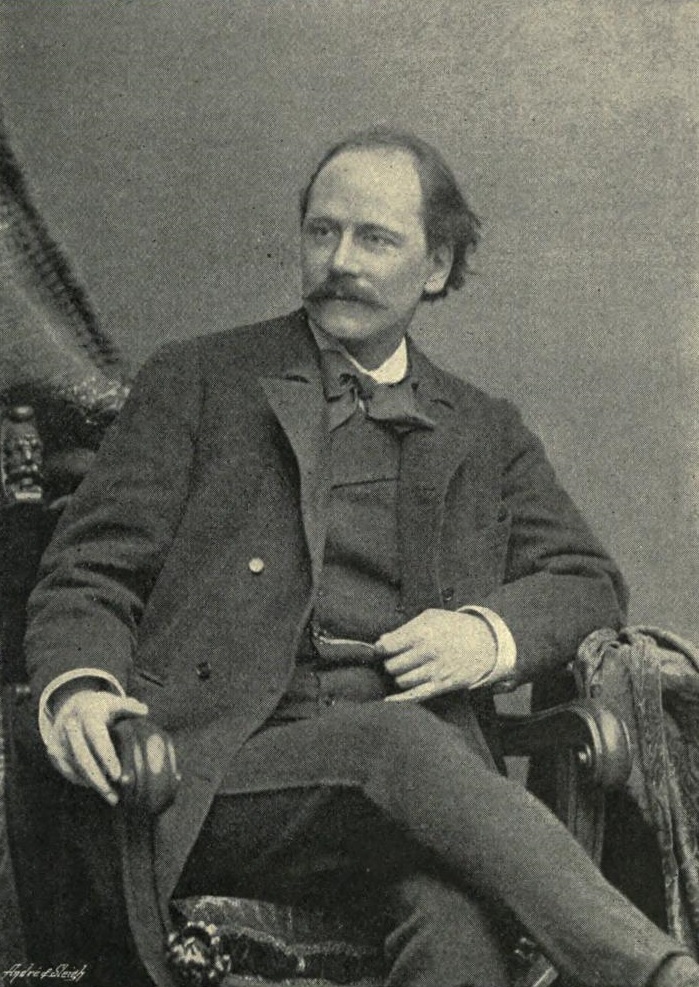

Jules Massenet/Wikipedia

Dass man bei der dreistündigen Aufführung die Szene nicht einen Moment vermisste, lag vor allem an der Besetzung der beiden tragenden Rollen mit dem amerikanischen Tenor Jonathan Tetelman und der russischen Mezzosopranistin Aigul Akhmetshina. Beide gestalteten ihre Rollen mimisch und gestisch so lebensecht und überzeugend, dass man ihnen wie gebannt folgte. Beide sind zweifellos geradewegs auf dem Weg zu Samson und Dalila, was die Üppigkeit, die Dramatik und Leidenschaft ihrer Stimmen betrifft. Aber wenn der Abend auch keine ideale Interpretation im französischen Idiom bot, so in jedem Fall ein opulentes vokales Fest, welches das Publikum im ausverkauften Haus am Ende anhaltend und enthusiastisch honorierte. Die raumfüllenden, lang gehaltenen Spitzentöne des Tenors waren in ihrer Mühelosigkeit und Sicherheit durchaus von imposanter Wirkung, wenn man sich die Figur auch introvertierter, poetisch-verträumter vorstellen könnte. Aber man muss Tetelman attestieren, dass er neben der potenten Kraft und den leidenschaftlichen Ausbrüchen auch zarte piano– und mezza voce-Töne hören ließ, so dass beispielsweise „Pourquoi me réveiller“ sehr anrührte.

Aigul Akhmetshina war ihm eine mindestens ebenbürtige Charlotte, für mich sogar die Favoritin der Aufführung. Das Timbre ist betörend in seiner Sinnlichkeit und Glut, suggeriert daher eher ein verführerisches denn keusches Naturell. Die beiden Soli „Werther! Ces lettres!“ und „Va! Laisse couler mes clarmes“ waren in ihrer stimmlichen Vollendung magische Momente – ebenso das finale Duett mit Werther („À cette heure suprême“) in seinem Rausch.

Beglückend war die exzellente Besetzung der übrigen Rollen. Der amerikanische Bariton Dean Murphy, Ensemblemitglied des Hauses, imponierte als Albert mit resonanter, viriler Stimme, Lilit Davtyan, Stipendiatin des Förderkreises der Deutschen Oper, entzückte als reizende Sophie mit lieblichem Sopran, der besonders im Solo „Du gai soleil“ bezauberte. Michael Bachtadze war ein solider Amtmann, wie auch Jörg Schörner als Brühlmann und Karis Tucker als Käthchen. Chance Jonas-´Toole als Schmidt und Gerard Farreras als Johann trumpften im Zwiegesang „Vivat Bacchus!“ zu Beginn des 2. Aktes auf.

Enrique Mazzola, dem Haus seit Jahren als Erster Gastdirigent verbunden, leitete das Orchester der Deutschen Oper Berlin mit Umsicht und Gespür für die Valeurs der Musik. Schon im Prélude entfaltete eine farbenreiche Palette voller Duft und Melancholie, sorgte dann stets für Transparenz, filigranes Flirren und schwelgerisches Melos. Der Abend war ein glanzvoller Abschluss der Ära des Intendanten Dietmar Schwarz, der nach 13 Jahren seine Leitung des Opernhauses beendet und in der Pause vom Regierenden Bürgermeister Berlins Kai Wegner würdig verabschiedet wurde. Bernd Hoppe

.

.

Strauss-Rarität an der Berliner Staatsoper: In stimmungsarmer Ausstattung inszenierte Jan Philipp Gloger an der Berliner Staatsoper Richard Strauss´ musikalische Komödie Die schweigsame Frau, die Unter den Linden noch nie gespielt wurde und die Christian Thielemann für seine erste Neuproduktion als Generalmusikdirektor des Hauses ausgewählt hat. Die Bühne von Ben Baur zeigt die Wohnung des Sir Morosus als Flucht mehrer Räume – ein viel zu großes Heim für einen älteren, einsamen Menschen. Das Produktionsteam spricht damit auch ein aktuelles Problem in Berlin und anderen Großstädten an. Wohnungsnot ist eines der beiden sozialen Themen, welche das Regie-Team für die Inszenierung bemüht haben – das andere ist die Vereinsamung des Menschen im Alter. Zumindest das erste wirkt aufgesetzt und im Stück nicht erkennbar. Deutlich sichtbar wird, dass die Inszenierung im Hier und Heute angesiedelt ist. Zum Vorspiel werden Internet-Verkaufsanzeigen von Wohnungen und Häusern verschiedenster Preislagen eingeblendet, eine Neon-Leuchtreklame von Berliner Pilsner im Hintergrund verweist auf die deutsche Hauptstadt als Spielort. Schlagzeilen über die Einsamkeit älterer Bürger aus diversen Medien werden vor jedem Akt auf einen Zwischenvorhang eingeblendet (Video: Leonard Wölfl), was man als überflüssigen Einfall abtut. Bedauerlich aber ist, dass die Zimmerflucht mit mehreren Räumen und einer Bibliothek keinerlei Atmosphäre besitzt und bis auf ein Gemälde mit einer maritimen Szene nirgendwo an die Vergangenheit des Sir Morosus als Admiral zur See erinnert.

Seinen offensichtlichen Hang zu Turbulenzen kann der Regisseur vor allem in den Auftritten der Theatertruppe von Morosus´ Neffe Henry bedienen, wobei die grell-bunten Kostüme von Justina Klimczyk wie so oft in ihrer Hässlichkeit kaum zu überbieten sind und die schrill-queere Stimmung der Szene unterstreichen. Die im 2. Akt arrangierte Scheinhochzeit mit Morosus und Henrys Gattin Aminta unter Glühlämpchen-Girlanden samt alberner Tanz-Einlage (Choreografie: Florian Hurler) und Komparsen in roten Herz-Kostümen („Just Married“) ist der deprimierende Tiefpunkt der Inszenierung. Im übrigen bietet diese weitere aufgesetzt wirkende Einfälle wie diverse Transparente (Achtung: Oper! / Cancel Morosus! / Achtung: Regie-Theater!) oder das Finale, wenn der Sir nach seinem Monolog mit der gesamten Theatertruppe, die er wie Flüchtlinge in die Wohnung aufgenommen hat, am Esstisch sitzt.

„Die schweigsame Frau“ an der Staatsoper Unter den Linden Foto Bernd Uhlig Staatsoper Berlin

Wieder einmal entschädigte die musikalische Qualität der Aufführung. Dabei begann diese verstörend, weil Iris Vermillion als Haushälterin eine ruinöse Stimme hören ließ, die in keifenden Sprechgesang flüchten musste. Danach aber das ganze Gegenteil mit Samuel Hasselhorn als Barbier in Blouson und weißen Jeans (hier als Physiotherapeut), denn der Bariton imponierte mit jugendlich-vitaler Stimme von reicher Fülle und schönem Klang, darüber hinaus mit agiler Darstellung und starker Präsenz. Fast schon heldentenoral legte Siyabonga Maqungo den Henry an. Die metallischen Spitzentöne waren durchaus beeindruckend, doch hätte man sich zuweilen mehr lyrischen Schmelz gewünscht. Kompetent besetzt waren seine spielfreudigen Komödianten mit Serafina Starke (Isotta), Rebecka Wallroth (Carlotta), Dionysios Avgerinos (Morbio), Manuel Winckhier (Vanuzzi) und Friedrich Hamel (Farfallo).

Die forderndste Partie des Stücke ist Aminta – ein hoher Koloratursopran in Zerbinetta-Nähe. Die Amerikanerin Brenda Rae ist eine Spezialistin für dieses Fach und demonstrierte auch bei ihrem Haus-Debüt in Berlin ein hohes technisches Vermögen und absolute Souveränität bis in die Extremlage. Die obertonreiche Stimme dominierte die Ensembles, war gleichermaßen zart in den lyrischen Passagen wie hochdramatisch im Ausbruch am Ende des 2. Aktes, wenn sie „Ruhe!“ einfordert und ein glitzerndes Koloratur-Feuerwerk nachschickt. Ein anrührender Sir Morosus war Peter Rose mit sanftem Bass, dem man manchmal etwas mehr Volumen gewünscht hätte, aber die menschliche Darstellung der Figur mit entsprechend feinen Zwischentönen ging sehr nahe. Unter seinen Schlussmonolog „Wie schön ist doch die Musik“ legte Thielemann mit der Staatskapelle Berlin einen sublimen Streicherteppich. Die Musik funkelte sprühte, glänzte unter seiner Leitung, lärmte auch, und der Dirigent legte sich in solchen Passagen keine Zurückhaltung auf, fand aber immer wieder die Balance zwischen Bühne und Graben. Das Premierenpublikum am 19. 7. 2025 in der ausverkauften Staatsoper feierte die Sänger, das Orchester und den Dirigenten euphorisch, ließ aber auch Missfallen gegen das Regie-Team hören. Bernd Hoppe

.

.

Zum ersten Mal Spiros Samaras´Oper „Medgé“ in Athen in neuer Orchestrierung: Eine weitere Oper des Komponisten Spyros Samaras aus Korfu, das Meisterwerk „Medgé“, wurde im Rahmen einer Hommage an den großen griechischen Komponisten des Verismo in Zusammenarbeit mit dem Athener Philharmonischen Orchester auf der Bühne des Olympia-Theaters in einer neuen Orchestrierung aufgeführt.

Samaras, der Komponist, der die Olympiahymne vertont hat, war zweifellos der bedeutendste und erste Komponist der Ionischen Schule, der internationale Anerkennung erlangte. Seine Karriere blühte in Paris, Mailand und anderen Städten Italiens, bevor er zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Griechenland zurückkehrte. Leider sind die meisten Opern von Samaras nur in gekürzter Form, in Transkriptionen für Gesang und Klavier, erhalten, wobei die Originalorchestrierungen des Komponisten offenbar für immer verloren sind.

Samaras „Medgé“ im Konzert in Athen/Foto Maria Callas Olympia

Der erfahrene Dirigent Byron Fidetzis arbeitet seit vielen Jahren systematisch an der Wiederbelebung von Samaras‘ Werk und hat aus diesem Grund mehrere seiner Opern neu orchestriert, damit das zeitgenössische Publikum sie genießen und würdigen kann.

Nach der Wiederaufführung der Oper „Lionella” im Mai 2023 setzte der künstlerische Leiter der Philharmonie seinen unschätzbaren Beitrag zur Verbreitung des griechischen klassischen Repertoires fort und orchestrierte „Medgé” neu.

Mit diesem Satz hat der berühmte italienische Dichter und Dramatiker von Puccini und Samara (1861-1917), Ferdinando Fontana (1850-1919), vor etwa 140 Jahren das „Phänomen” Samara vorausgesagt! „Hören” Sie es sich mit Ihrer Fantasie und im Original an: Spiro Samara: una vera stoffa d’operista! Ist die Musikalität der Worte nicht erstaunlich?“

Und ein Beweis für diese höchst lobenden und bedeutungsvollen Worte für die Zukunft, die ein „renommierter“ Schriftsteller unserem jungen 22-jährigen Barden aus Korfu in Italien entgegenbrachte – obwohl wir zuvor nur seine späteren Opern „Despo“, „Lionella“, „Rea”, die mit der „Olympischen Hymne” beginnt, und „Tigra”, sowie seine Operetten „La Cretopoula” und „Die Prinzessin von Sassoon”, sowie die Aufnahmen von „Xanthoula” und „La Martyr” – war zweifellos der Höhepunkt der Aufführung im „Olympia” – dem Städtischen Musiktheater „Maria Callas“, das jugendliche Werk des Komponisten in vier Akten, „Medgé“.

Nach der Wiederaufnahme der Oper „Lionella“ im Mai 2023 hat der Dirigent Byron Fidetzis, der seinen unschätzbaren Beitrag zur Verbreitung des wissenschaftlichen griechischen Repertoires fortsetzt, „Medgé“ neu orchestriert, da die Orchestrierung von Samaras wie im Falle von „Lionella“ als verloren gilt.

Die Oper, die nach dem französischen Originallibretto von Pierre Elzéar aufgeführt wird, ist eine beeindruckende Leistung des erst 22-jährigen Samaras. Ihr unendlicher melodischer Reichtum wurde von einer hervorragenden Besetzung von griechischen und französischen Opern-Sängern dargeboten.

Es war ein „Ozean“ origineller musikalischer Themen, die so vertraut sind und doch noch nie zuvor gehört wurden, sodass man sich dabei ertappt, abstrakt vor sich hin zu summen oder leicht im Takt der Ballettmusik des Werks mitzuwippen, als wäre es etwas ganz Eigenes. Aber ist das nicht das Wesen wahrer Kunst?

Was Byron Fidetzis betrifft, der das Werk nach dem Verlust der Originalpartitur neu orchestriert und damit eine weitere Meisterleistung in unserem Musikleben vollbracht hat, was soll man da noch sagen! Wir glauben, dass selbst wenn die Italiener 1888 in Rom ein völlig anderes Werk gehört hätten, Samaras, wäre er anwesend gewesen, von Fidetzis‘ „Handwerkskunst” begeistert gewesen wäre.

In der Musik des Komponisten konnte man die französische Finesse und den Einfluss seiner französischen Kollegen und Lehrer Delibes („Lakmé”), Bizet (Les Pêcheurs de Perles), Charpentier (Louise) und Chabrier (L’Étoile), aber auch in der „trionfale” „alla” „Aida“ mit den links und rechts „abgeschnittenen” (!) Trompeten. Vorbildliche Ensembles von Sängern im italienischen Belcanto-Stil von Donizetti (siehe Sextett) und seine Ballette im französischen Stil (siehe Verdis „Vespri siciliani“), sowohl in der Oper als auch in französischen Operetten „à la“ (die an den berühmten Klein-Chuck aus „Les contes d´Hoffmann“, aber auch an die österreichisch-ungarische Operette seiner Zeit erinnern), aber immer mit einem persönlichen Stil, der nicht von seinen Zeitgenossen kopiert oder „gestohlen” wurde, sondern sich nur von den musikalischen Entwicklungen um ihn herum beeinflussen ließ, als Student und Kollege, der in ganz Europa intensiv studierte und dessen gesamtes musikalisches Œuvre das Gefühl vermittelt, dass etwas Neues die Geschichte unserer Kunst erschüttern wird, und die Wahrheit offenbart wird, um den kommenden musikalischen Trend des Verismo einzuführen und „zu gebären”, der von seinen Kollegen Puccini, Leoncavallo und Mascagni zu Recht als „Vater” dieser Bewegung bezeichnet wurde. Ein Beweis dafür ist das Intermezzo zwischen dem 3. und 4. Akt.

Bühnenbild für Samaras „Medgé“ 1887 von Carlo Ferrario/Ricordi Archivio Storico

Das Athener Philharmonische Orchester, der Athener Stadtchor unter der Leitung des Dirigenten Stavros Beris und die Solisten in Bestform, obwohl für eine ausgewogene Balance mindestens ein weiterer Chor erforderlich gewesen wäre. Die Rollen wurden gespielt von: Lucie Peyramaure (Mezzo), Konstantinos Klironomos (Nair), Dimitris Platanas (Selim), Héloïse Mas (Vazanda), Tassos Apostolou (Kantur) und Florent Leroux-Roche (Amtziad), die vom Pianisten Apostolos Palaios tadellos vorbereitet worden waren (17. 02. 254).

Das Publikum, das den Theaterraum füllte, rief „Bravo” und applaudierte lange, was für die griechische Oper in unserer Zeit ungewöhnlich ist, und ließ die Künstler nicht von der Bühne. Es war ein echter Triumph für Samaras, Fidetzis und alle anderen. In Korfu und Italien wären sie sicherlich mit Rosenblättern überschüttet worden, wie es Tradition ist. Und es stellt sich erneut die Frage, warum die Nationaloper all diese erstklassigen griechischen Opern von Samaras, Carrer, Lavraga usw. nicht in ihr Repertoire aufnimmt und unsere 200-jährige Tradition in der Versenkung verschwinden lässt. Kostas Xakenis

.

.

Gounods Roméo et Juliette an der Semperoper: Stimmenglanz in szenischer Ödnis. 1867, ein halbes Jahr nach der Pariser Uraufführung, erlebte Charles Gounods Roméo et Juliette die deutsche Erstaufführung am Königlich Sächsischen Hoftheater Dresden. Nun inszenierte die polnische Schauspielerin und Regisseurin Barbara Wysocka das Drame lyrique an diesem Haus neu. Man sah eine Aufführung, welche Ort und Zeit der Handlungsvorlage negiert, sie stattdessen zwischen vergangenem Jahrhundert und Gegenwart sowie an einem beliebigen, austauschbaren Platz ansiedelt. Barbara Hanicka hatte drei hohe graue Betonwände mit schmalen Öffnungen auf die Bühne gestellt, die von Fabio Antoci in diffuses Licht getaucht werden und durchweg mediterrane Stimmung vermissen lassen. In ihrer Ästhetik ist die Szene zwischen Mussolinis faschistoider Architektur und Giorgio de Chiricos Bildwelten einzuordnen. Ärgerlich sind Julia Kornackas heutige und besonders hässliche Kostüme von Jeans bis zum unkleidsam kurzen Ballkleid mit Glitzereffekt für Juliette. Unnötig waren die von der Regisseurin ausgewählten Zitate aus Shakespeares Tragödie, welche an eine Wand projiziert werden. Es gelingt ihr dagegen nicht, in zentralen Szenen eine passende Stimmung zu evozieren – beim Maskenball der Capulets konzentriert sie sich mehr auf Fotografen und Security-Personal als auf eine ausgelassene Fest-Atmosphäre. Profan inszeniert ist die Vermählung des Paares mit Flitter und Sektflasche, nicht sehr professionell wirken die Kampfszenen, wenig Flair haben die intimen Szenen zwischen den Liebenden.

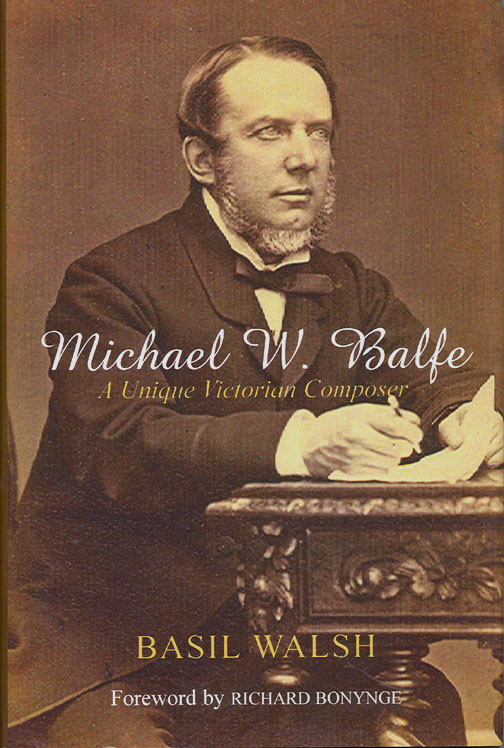

Jean de Reszke als Roméo/OBA

Wieder einmal wurde das Premierenpublikum am 3. 5. 2025 mit einer musikalischen Darbietung auf hohem Niveau entschädigt. Robert Jindra, Musikdirektor des Prager Nationaltheaters, motivierte die Sächsische Staatskapelle Dresden bei seinem Hausdebüt zu farbenreichem, schillerndem Spiel mit kostbaren lyrischen Valeurs und spannenden dramatischen Akzenten. Gern hätte man vom Orchester auch die Ballettmusik im 4. Akt gehört, die leider gestrichen war. Packende Momente sind dem Sächsischen Staatsopernchor (Einstudierung: Jan Hoffmann) zu danken, so im Prologue („Vérone vit jadis deux familles rivales“) oder im ergreifenden Gesang nach Tybalts Tod („Ô jour de deuil!“).

Exzellent besetzt sind die Titelpartien. Die finnische Sopranistin Tuuli Takala, Ensemblemitglied des Hauses, brillierte als Juliette mit leuchtendem lyrischem Sopran von schöner Substanz. Nur in wenigen exponierten Tönen vernahm man eine Spur von Grellheit. Die Ariette „Je veux vivre“ war erfüllt von übermütiger Ausgelassenheit, das Liebesduett „Ô nuit divine!“ von innigem Gefühl und die große Scène et air („Dieu! quel frisson“) nach der Einnahme des Schlafmittels von reifem Ausdruck und leidenschaftlichem Engagement. Einen Tenor von enormer Pracht ließ der australisch-chinesische Tenor Kang Wang hören, der als Roméo an der Semperoper debütierte. Die reich timbrierte Stimme schien ohne Grenzen in der metallischen Höhe, ohne Limit in der Durchschlagskraft. Mit ihrer Tendenz zum heldischen Repertoire fehlte es ihr zuweilen ein wenig an jugendlichem Zauber, aber die Duette mit der Takala waren erfüllt von schwelgerischem Wohllaut.

Roméos Freunde Mercutio und Benvolio waren mit dem Bariton Danylo Matviienko und dem Tenor Jongwoo Hong solide besetzt, während der Bariton Oleksandr Pushniak als Capulet mit seiner Raum greifenden Stimme von patriarchalischer Aura besonders gefiel. Einmal mehr imponierte Georg Zeppenfeld als jugendlicher Frère Laurent mit profundem Gesang. Beschwörend seine Schilderung der Wirkung des Trankes („Buvez donc ce breuvage“). Auch Tilmann Rönnebeck als Duc de Vérone überzeugte mit Bassfülle und autoritärem Auftritt. Aus der Familie der Capulets gaben Brian Michael Moore mit in der Höhe etwas engem Tenor den Tybalt und Gerrit Illenberger mit sonorem Bariton den Paris. Feminine Töne brachten Michal Doron mit leichtem Mezzo als Juliettes Amme Gertrude und Valerie Eickhoff als Stéphano, die das Chanson „Que fais-tu, blanche tourterelle“ mit aparter Stimme und pointierter Diktion vortrug, ein. Nach dem gemeinsamen Liebestod von Roméo und Juliette, dem berührenden Schlussduett „Console-toi, pauvre âme“, endete die Premiere im anhaltenden Jubel des Publikums. Bernd Hoppe

.

.

Staatstheater Darmstadt: Daniel Aubers La muette de Portici. Man kann sich einigermaßen das Erstaunen des Regisseurs vorstellen, als er feststellten musste, dass es sich bei Aubers La muette de Portici um ein Stück handelt, das kaum mehr dazu angetan ist Opernbesucher wachzurütteln. Bemerkenswert ist der lodernde Aufruf der neapolitanischen Fischer, der einst eine Revolution auslöste, allenfalls als Geburtsstunde der Grand opéra und ihren aufwendig produzierten spektakelhaften Historienstoffen, die in den Werken von Meyerbeer und Halevy kulminierten und deren Spuren wir bei Donizetti wie Verdi finden. Im Stil eines engagierten Bürger*innentheaters versuchte Paul-Georg Dittrich deshalb den Fünfakter des Daniel-François-Esprit Auber zur brisanten Politkunst aufzumotzen und die Zuschauer durch „Seid ihr bereit?“- oder „Glotzt nicht so romantisch“-Sprüche anzumachen. Zuerst vor zwei Jahren im nordhessischen Kassel. Jetzt am Staatstheater im südhessischen Darmstadt, das sich das Spielzeitmotto „Schön geträumt“ verordnet hat und mit dem Genre überfordert schien.

Der Reihe nach. Den historischen Rahmen der von Aubers Librettisten Scribe und Delavigne ersonnen Handlung bildet der vom Fischer Masaniello angeführte Aufstand der neapolitanischen Fischer gegen die spanische Besatzung und deren Steuerauflagen im Jahr 1647. Überwölbt wird die Handlung vom Schicksal von Masaniellos stummer Schwester Fenella, die von Alphonse, dem Sohn des spanischen Vizekönigs, verführt wird und bei dessen Braut Elvire Schutz findet. Masaniello und die Fischer schwören an dem Verführer Rache zu nehmen. Der fünfte Akt endet mit dem Tod des Masaniello, der zuvor Elvire rettet, der Niederschlagung des Aufstands durch die Spanier und dem Ausbruch des Vesuvs. Das Volk singt „Grâce pour notre crime!/ Gnade für unser Verbrechen“.

Die am 29. Februar 1828 in Paris uraufgeführte Oper, die allein in Paris bis in die 1880er Jahre über 500-mal gespielt wurde, trat rasch einen Siegeszug über viele deutsche Bühnen an, gelangte über Budapest, London und Amsterdam bis nach New York, Sydney und Rio de Janeiro und schließlich 1870 nach Kairo. Noch 1828 erfolgte in Rudolstadt die deutsche Erstaufführung. Bei Aufführungen in Frankfurt soll es zu Zwischenfällen gekommen sein, die mancherorts bis zum Deutsch-Französischen Krieg – teilweise mit eingeschobener Musik – immer wieder aufflackerten. Keine Aufführung war jedoch so folgenreich wie jene am 25. August 1830 in Brüssel, wo die Menschen nach dem Masaniello/Pietro-Duett im zweiten Akt „Amour sacré de la patrie/ Geheiligte Liebe zum Vaterland“ Masaniellos Waffenruf im dritten Akt „Aux armes! An die Waffen!“ wörtlich nahmen und vor dem Opernhaus auf die Barrikaden stürmten, was zur Belgischen Revolution und letztlich der Unabhängigkeit Belgiens führte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ließ die Anziehungskraft der Oper nach, die sich bei Wiederaufführungen praktisch umfunktionieren ließ, etwa in den 1950er Jahren an der Berliner Staatsoper im Sinne des Arbeiterkampfes. Ich hatte das Stück zuletzt in Dessau gesehen, wo André Brück Die Stumme von Portici nicht mit den neuen Problemen vor Ort belastete, sondern sie in den heutigen Docks von Neapel spielen ließ, wo sich die Arbeiter gegen die übermächtige Camorra wehren.

Aubers „Muette de Portici“ in Darmstadt/Foto Benjamin Weber

Der findige Paul-Georg Dittrich schien angesichts des Brockens etwas ratlos. Also wird im Zuschauerraum eine moderne junge Frau vom Scheinwerfer erfasst, worauf sie auf die Bühne geht, staunend ein mehr oder weniger bürgerliches Wohnzimmer mit Blick auf klassizistische Häuserzeilen betritt, erfolglos mit der Konsole werkelt, „You died“, und historische und zeitgeschichtliche Bilder von Büchner bis Marx über die Wände flimmern. Angewidert blendet sie das Kriegsgeschehen und die beunruhigen Bilder weg und wirft eine Decke über den Fernseher. Es ist Fenella, die titelgebende Stumme, die bald durch eine fast lebensgroße Puppe ersetzt wird. Endlich haben Kapellmeister Johannes Zahn und das Darmstädter Staatsorchester mit der langen Ouvertüre begonnen, während der das Wohnzimmer weggeräumt wird – wobei sich die Darmstädter Technik an diesem Abend immer nachdrücklich Gehör verschafft – eine Wandelhalle im neogotischen Stil erscheint und der Chor das Glück des Alphonse besingt. Eine Zeitreise, die eher ins deutsche Biedermeier als die französische Restauration (Bühne: Sebastian Hannak) zu führen scheint. Ebenso pittoresk (Kostüme: Anna Rudolph) und trügerisch erweist sich das Gestade, wo sich die Fischer sammeln. Denn kaum haben sie neben einem Goya-Galgen den patriotischen Weckruf angestimmt und sich die Bürger*innen-Statisten vor dem populären Bild „Die Freiheit führt das Volk“ von Delacroix postiert, dringen kurz „Bella ciao“- und „Die Gedanken sind frei“-Einschübe an. Unnötigerweise wird das folgende Duett Elvire/Alphonse zu Beginn des dritten Aktes hinter dem Vorhang gespielt, der Orchestergraben und Zuschauerraum trennt, und auf dem nun vierfach geteilten Vorhang-Bildschirm durch Einfügungen mit einem Komponisten und Regisseur sowie Einwände der Sänger, die die Handlung in Frage stellen, einen historischen Zeitstrahl und stete Hinweise auf Büchner und seinen 1834 in Darmstadt verteilten „Der hessische Landbote“ unterbrochen und kommentiert. Das verständliche Mühen um Entmusealisierung, Kontakt zum Publikum und gesellschaftliche Relevanz dringt der Aufführung aus allen Poren und zerfleddert die Oper.

Die Sängerin der Elvire hat recht: „the music is boring“. Wobei Megan Marie Hart nach anfänglich harscher und spitzer Tongebung bereits in der ersten Arie einen wirkungsvoll aufblühenden Sopran zeigt; mit dramatischem Glanz, guter Höhe und präsentem Ausdruck erzielt sie die schönste Leistung des Abends. Der Alphonse des Ricardo Garcia hinterlässt keinen Eindruck, Matthew Vickers wirkt trotz schöner Mittellage mit der Tessitur des Masaniello überfordert, die reizvolle Barcarole „Amis, la matinée est belle“ bleibt glanzlos, in der Kavatine im vierten Akt müht er sich tapfer, aber vergebens. Kraftvoll halten Chor und Extra-Chor dagegen, auch das Staatsorchester, das mir oftmals zu laut, undifferenziert und routiniert klang. Während Georg Festl in der Partie von Masaniellos Freund Pietro raubaritonal grobkörnig blieb, fiel unter den Nebenrollen einzig der profunde Bass des Johannes Seokhoon Moon als Selva, Anführer der spanischen Leibwache, auf; natürlich auch die von zwei Spielerinnen (Franziska Dittrich und Lilith Maxion) geführte und von zahlreichen Live-Kameras effektvoll und geradezu sprechend in Szene gesetzte Fenella-Puppe. Die Kameras kommen nach der Pause im sich unendlich dehnenden zweiten Teil nochmals verstärkt zum Einsatz, um die wie in Verhörsituationen an Tischen hockenden Protagonisten einzufangen. Die „Bürger*innen“ beschauen sich das Geschehen und unterbrechen häufig, um ihre Stimmungen und Hoffnungen zum Ausdruck zu bringen, sexuellen Missbrauch, die Migrationsbewegung über das Meer, Pakistan und die Taliban, Geschlechtergerechtigkeit und unseren Wohlstand anzusprechen und soziale Nähe einzufordern. Rolf Fath

.

.

An der Berliner Staatsoper: Norma als Fabrikarbeiterin. Jüngst gab es an der Oper Leipzig eine Aufführung von Bellinis Norma, in der die Priesterin als Krankenschwester im Lazarett Kriegsverwundete pflegt. Die Staatsoper Berlin zeigte als ihre Festtags-Produktion Vasily Barkhatovs Inszenierung aus dem Musik-Theater an der Wien, in der Norma im schwarzen Overall (Kostüme: Olga Shaismelashvili) in einer Keramikwerkstatt Büsten brennt, die dem auf einem Foto zu sehenden Diktator gleichen (Bühne: Zinovy Margolin). Beide Deutungen sind so absurd wie profan und gehen an der Libretto-Vorlage von Felice Romani vorbei. Da ist Norma die Priesterin des Mondes, wofür sie ein Keuschheitsgelübde ablegen musste, so dass ihre beiden heimlich zur Welt gebrachten Kinder mit Pollione ein Vergehen sind, welches sie am Ende mit ihrem Freitod sühnen will.

Bellinis „Norma“ an der Berliner Staatsoper/Szene/Foto Bernd Uhlig

Zur Sinfonia sieht man, dass früher in der Manufaktur Engelsfiguren hergestellt wurden, die von einer hereinstürmenden Soldateska brutal zerstört werden. An die Scherben richtet Norma ihre berühmte Kavatine „Casta Diva“, mit der die amerikanische Sopranistin Rachel Willis Sørensen bei ihrem Haus- und Rollendebüt mit purem Wohllaut und in technischer Vollendung imponiert. Die Stimme ist eigentlich ein „blonder“ Sopran für das lyrische Mozart- und Strauss-Fach von Contessa bis Arabella. Aber schon das Auftrittsrezitativ „Sediziose voci“ zeigt eine Veränderung des Timbres, das nun reifer und dunkler klingt. Der Vortrag besitzt Nachdruck, Autorität und Würde, der Sopran Fülle, Leuchtkraft und sichere Spitzentöne. Neu war die Bekanntschaft mit Elmina Hasan aus Aserbaidschan, die als Adalgisa einen wunderbar ebenmäßigen, warmen und jugendlich tönenden Mezzo hören lässt. Die beiden Duette mit Norma zählen zu den vokalen Höhepunkten der Premiere am 13. 4. 2025. Mirakulös der Zusammenklang der beiden sich umschlingenden Stimmen, phänomenal ihre Agilität. Optisch stellt sich diese erhabene Wirkung leider nicht ein, weil die beiden Frauen an einem runden Tisch den Kaffee einnehmen. Wenig Persönlichkeit strahlt der russische Tenor Dmitry Korchak als Pollione im biederen Büro-Anzug aus. Der Sänger kommt vom Rossini-Repertoire, was seine stupende Extremhöhe beweist, die er auch großzügig einsetzt. Mancher Ton gerät etwas forciert, aber Cavatina und Cabaletta des Auftritts besitzen energischen Aplomb und virile Kraft. Im 2. Akt findet er auch zu differenzierterer Stimmgebung mit zarten Kopftönen. Der Italiener Riccardo Fassi ist ein ungewöhnlich jugendlicher Oroveso mit profundem Bass. Solide besetzt sind die Nebenrollen mit dem jungen Tenor Junho Hwang als Flavio und der Sopranistin Maria Kokareva als darstellerisch aktive Clotilde.

Der Staatsopernchor (Einstudierung: Dani Juris) als Fabrikarbeiter in grauen Overalls beeindruckt besonders im aggressiven „Guerra!“-Aufruf. Die Staatskapelle Berlin spielt unter der engagierten Leitung von Francesco Lanzillotta pulsierend und in der Sinfonia mit fiebriger Eile. Im Kontrast dazu wählt der Dirigent später auch retardierende Momente und sorgt so für manche Überraschung. Souverän ist seine zuverlässige Begleitung der Sänger.

Der gravierendste Eingriff des Regisseurs ist das Finale, wenn Norma ihr Leben (statt auf dem Scheiterhaufen) im Brennofen auslöschen will. Optisch bringt diese Szene fatale Erinnerungen an Vernichtungslager. Pollione, der durch Normas Eingreifen selbst dem Tod entgeht, verhindert die Tat und reißt sie aus den Flammen. Ob dieses lieto fine den beiden Menschen in Zukunft wirklich das Glück bringt, steht in den Sternen. Das Publikum feierte die Sänger, beurteilte die Regie aber kontrovers. Bernd Hoppe

.

.

Donizettis Anna Bolena am Treatro La Fenice, Venedig: Anna Bolena war seit 1857 nicht mehr an der Fenice zu sehen. Glücklicherweise sind sowohl der Dirigent Renato Belsadonna als auch der Regisseur Pierluigi Pizzi zwei besonders sensible und versierte Künstler, die bereit waren, auf der Grundlage der von Paolo Fabbri herausgegebenen kritischen Ausgabe die strukturellen und stilistischen Neuerungen der Partitur hervorzuheben, unterstützt von einer außergewöhnlichen Besetzung. Was die neue Inszenierung für die Fenice betrifft, so hat Pizzi durch Weglassen gearbeitet und eine allgemeine Vereinfachung des Bühnenbildes zugunsten der Emotionen und der psychologischen Introspektion der Figuren angestrebt. Die Inszenierung ist karg, nüchtern, aber nicht minimalistisch. Die Bühne besteht aus einer großen grauen Holzkonstruktion, die an die spätgotische Architektur erinnert und deren tragende Streben an eine Art großen Käfig denken lassenSie erzeugt das klaustrophobische und bedrückende Gefühl, das die gesamte Geschichte prägt und zu dem auch die allgemein gedämpfte Beleuchtung (entworfen von Oscar Frosio) und die Kostüme beitragen, die größtenteils dunkel und von schlichter Eleganz In dieser monochromen Umgebung stechen wenige Elemente eindrucksvoll hervor, darunter das Rot von Percys Mantel und Giovanna Seymours Kostüm sowie das leuchtend weiße Kleid von Anna vor ihrem tragischen Ende, das sie streng in Schwarz gekleidet absolviert. Im Einklang mit der Inszenierung konzentriert sich Renato Belsadonna auf die Sänger. Seine Interpretation hebt den Gesang hervor.

Donizettis „Anna Bolena“ am Teatro La Fenice/Szene/Foto Michele Crosera/Teatro La Fenice

Gerade in „Al dolce guidami“, einem Ausbruch von ergreifender Lyrik, der dem tragischen Ende der Protagonistin vorausgeht, hat Lidia Fridman das Publikum besonders verzaubert. Ihr stand – mit ihren inter-pretatorischen und stimmlichen Qualitäten – die Sopranistin Carmela Remigio als Giovanna gegenüber: elegant und ausdrucksstark – in ihrem Hin- und Hergerissenheit zwischen Königin, und den Schuldgefühlen wegen des. Sehr lobenswert war auch die Leistung der Mezzosopranistin Manuela Custer in der Rolle der Smeton. Auf der männlichen Seite zeigte der Bass Alex Esposito erneut seine ebenso tiefe wie ausladende Stimme und zeichnete einen despotischen, zynischen und grausamen Heinrich VIII.. Glaubwürdig war der ungestüme Percy des Tenors Enea Scala, der die schwierige Textur einer für Giovanni Battista Rubini konzipierten Rolle würdig meisterte und sich in „Vivi tu, te ne scongiuro“ besonders hervorhob. Positiv zu vermerken sind die Darbietungen des Baritons William Corrò (Rochefort) und des Tenors Luigi Morassi (Hervey) sowie die des Chors unter der Leitung von Alfonso Caiani. Besonders die Protagonistin wurde mit großem Beifall gefeiert (28. 03. 25). Gisela Fechner

.

.

Die Vögel von Walter Braunfels am Staatstheater Braunschweig. In den letzten Jahren wird die bekannteste Oper von Walter Braunfels, die nach der Uraufführung 1920 in München bis zu ihrem Verbot in den 30er-Jahren sehr erfolgreich war, wieder häufiger aufgeführt, auch in mittleren Häusern wie z.B. Osnabrück, Oldenburg und jetzt Braunschweig. Braunfels (1882 bis 1954), der die Arbeit an der Oper 1913 begann, wurde 1915 eingezogen und kehrte erst zum Ende des 1.Weltkrieges in seine Heimatstadt Frankfurt a.M. zurück. Im von ihm selbst verfassten Libretto, das auf das Stück von Aristophanes aus dem Jahr 415 v. Chr. zurückgeht, wird aus der Komödie eine Tragödie, indem die erlebten Zeitumstände mit einfließen. Es wird deutlich, wie schnell Diktaturen entstehen können, was gerade heute hochaktuell ist.

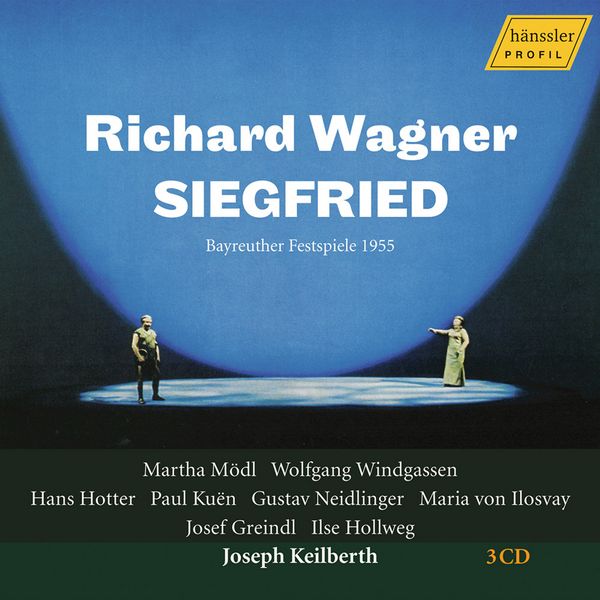

Walter Braunfels/Wikipedia

Die beiden verwöhnten Großstädter Ratefreund und Hoffegut suchen nach dem Reich der Vögel, um sich ganz der „Kunst“ zu widmen und die bisherigen Zerstreuungen hinter sich zu lassen. Ratefreund, machtbewusst und gewitzt, entwirft den Plan zu einer befestigten Stadt in den Lüften namens Wolkenkuckucksheim. Diese Residenz soll so prächtig werden, dass sie den Vögeln die Herrschaft über die Götter und Menschen sichert. Der Wiedehopf, der König der Vögel, berät mit seinem Volk über den Plan. Zunächst dominieren die Gegner, denn mit den Menschen haben viele Vögel sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Doch schließlich siegt der Wille zur Macht, Begeisterung greift um sich und alle nötigen Aufgaben bei den Bauarbeiten von der Beschaffung des Mörtels bis zur Wasserversorgung werden auf die Vögel verteilt. In einer Vollmondnacht trifft der empfindsame Hoffegut auf die Nachtigall und lässt sich von deren Gesang verzaubern. Schließlich ist die imposante Vogel-Stadt errichtet, und alle Beteiligten freuen sich über ihren Erfolg. Prometheus tritt auf und warnt die Vögel vor den Folgen ihres Hochmuts: Noch „schlafe“ Göttervater Zeus, doch wenn er aufwache, werde sein Zorn fürchterlich sein. Ratefreund lässt sich von Prometheus nicht beirren und stachelt die Vögel zum Krieg gegen die Götter auf. Ein gewaltiges von Zeus ausgelöstes Gewitter endet in der totalen Zerstörung von Wolkenkuckucksheim. Wenig berührt von diesem tragischen Ende, kehren Ratefreund und Hoffegut in ihre Stadt zurück. Ratefreund sehnt sich bereits zurück nach heimischer Gemütlichkeit, Hoffegut hängt mit seinen Gedanken ganz der Nachtigall nach, die allein es wert gewesen sei, in die Welt der Vögel aufzubrechen.

In der Braunschweiger Inszenierung der Parabel über menschliche Hybris vermeidet Regisseurin Kerstin Steeb bewusst jede Aktualisierung und setzt auf ein äußerst fantasiereiches Ambiente, das im ersten Teil eine karge Gebirgslandschaft ist, in dem die Vögel in ausladenden, detailverliebten Kostümen stark beeindrucken (Ausstattung: Lorena Días Stephens, Jan Hendrik Neidert). Wohl aus umbautechnischen Gründen wird das lange, berühmte Duett zwischen Hoffegut und der Nachtigall an den 1. Akt angehängt, sodass nach der Pause das Wolkenkuckucksheim als eine riesige Überwachungsanlage erscheint, deren Energie von den Vögeln im Geschoss unter dem „Big-Brother-Auge“ erzeugt wird. Die Choreografin Valeria Liva sorgt mithilfe eines kleinen Bewegungschors dafür, dass auch die Choristen sich als Vögel individuell tiergerecht verhalten und nach der Rede des sich zum Diktator aufspielenden Ratefreund völlig einheitliche, sozusagen gleichgeschaltete Bewegungen machen.

Die musikalische Ausführung hatte in der besuchten Vorstellung in allen Bereichen sehr hohes Niveau: GMD Sraba Dinic hatte den großen Apparat fest im Griff und sorgte am Pult des in allen Instrumentengruppen ausgezeichneten Staatsorchesters mit gewohnter Präzision und mit jeweils deutlich hervorhebender Zeichengebung dafür, dass die spätromantische, mit zahlreichen Wagner-Anklängen versehene Partitur mehr als nur angemessen zur Geltung kam.

Walter Braunfels: „Die Vögel“ am StaatstheaterBraunschweig/Szene/ ©Thomas M. Jauk/Stage Picture

An erster Stelle aus dem insgesamt hochklassigen Gesangsensemble ist eine der Braunschweiger Publikumslieblinge zu nennen: Ekaterina Kudryavtseva beherrschte die stimmtechnisch höchst anspruchsvolle Partie der Nachtigall bravourös. Die vielen extremen Höhen schienen ihr ebenso wie die schönen Legato-Passagen vor allem im Duett mit Hoffegut keinerlei Probleme zu machen. Dieser wurde von Mirko Roschkowski verkörpert, der nicht nur Lyrisches ausdrucksstark zu gestalten wusste, sondern auch tenoralen Glanz verbreitete. Mit ihm drang Ratefreund ins Reich der Vögel ein, dem Michael Mrosek, aus mehreren Partien in Braunschweig in guter Erinnerung, mit seinem überaus flexiblen Bariton so starkes rhetorisches Gewicht verlieh, dass ihm die Vögel sofort in allem folgten. Besonders gefiel auch das Braunschweiger Ensemblemitglied Maximilian Krummen als Wiedehopf, König der Vögel; er führte seinen volltimbrierten Bariton mit bestem Legato durch alle Lagen. Mit durchgehend volltönendem Bassbariton imponierte Johannes Schwärsky als warnender Prometheus. Als klarstimmiger Zaunschlüpfer – besser bekannt als Zaunkönig – überzeugte die Israelin Galina Benevich; dass sie alberner Weise wohl wegen des Namens fast ständig mit heruntergezogenem Schlüpfer agieren musste, ist ihr nicht anzulasten. In kleineren Rollen ergänzten Isabel Stüber Malagamba mit charaktervollem Mezzo (Drossel) und Florian Spiess mit kräftigem Bass (Rabe/Adler). Wieder präsentierte der Chor in der Einstudierung von Johanna Motter trotz beweglichen Spiels gut ausgewogene, mächtige Klänge. Das Publikum in der Nachmittagsvorstellung war begeistert und spendete starken Beifall. Gerhard Eckels

.

.

Am Theater Altenburg Gera Eugen d’Alberts Oper Die toten Augen: In solch einem großbürgerlichen Salon mögen Eugen d’Albert die Ideen zu seinen Opern gekommen sein. Ausstatter Markus Meyer hat ihn sich für die Bühne des Theaters Altenburg Gera, wo d’Alberts Oper Die toten Augen erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Aufführung erlebten (28. März 2025), mit drei hohen Flügeltüren und großmustrigen Tapetenornamenten der Gründerzeit erdacht. Kein spätantikes Brimborium Wie es „Jerusalem zur Zeit des Neuen Testaments“ entsprechen würde. Keine Fenster, keine Spiegel. Die Hausherrin ist blind. Umso sorgfältiger beachten die in lange schwarze Kleider und weiße Schürzen gekleideten Bediensteten die häuslichen Rituale und decken den langen Tisch, an dem sich Myrtocle und ihr Gatte Arcesius niederlassen, so sorgfältig wie für eine festliche Tafel ein. Und umso gewaltiger, die Pracht und Fülle und Gewalt und die explodierenden Farben, mit der die Musik in diese stille Idylle bricht, wenn das Wunder geschehen ist und Myrtocle wieder sehen kann.

D´Alberts Oper „Die toten Augen“ am Theater Altenburg Gera/Szene/Foto Ronny Ristock