.

Obwohl er mehr als zwanzig Opern komponierte und Portugal endgültig eine Nationaloper in eigener Sprache gab, in seinem Heimatland eine genuin portugiesische Variante des Kunstlieds etablierte, in der Orchestermusik Werke in den Dimensionen Gustav Mahlers schuf und auch in anderen Genres der klassischen Musik über ein halbes Jahrhundert außerordentlich präsent war, ist Ruy Coelho (1889-1986) heute nahezu vergessen – oder wird bewusst totgeschwiegen. Wiewohl seine kontroverse Beziehung zum diktatorischen Regime Estado Novo mit den spezifisch portugiesischen autoritären Elementen nicht von der Hand zu weisen ist, rechtfertigt seine künstlerische Bedeutung die eingehendere Beschäftigung mit diesem Komponisten.

.

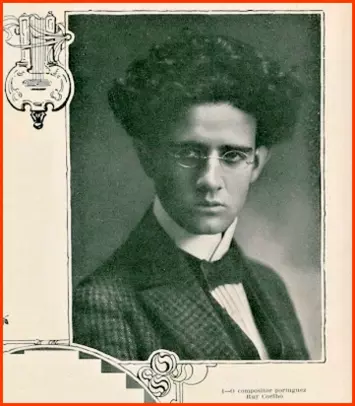

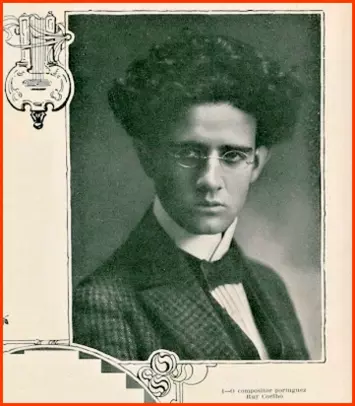

Der Komponist Ruy Coelho, ca. 1911/Wikipedia

Denkt man an die Iberische Halbinsel, so nimmt Spanien rein quantitativ mit nahezu 85 Prozent das Gros der Fläche ein. Portugal kommt lediglich auf etwas über 15 Prozent und hat mit etwa 10 Millionen Einwohnern auch nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung Spaniens vorzuweisen. Gleichwohl wäre es gewiss falsch, die landläufig nach wie vor verbreitete Meinung zu vertreten, Portugal sei nichts weiter als ein Anhängsel Spaniens. In musikalischer Hinsicht zeigen sich freilich ähnliche Charakteristika, fiele es doch vermutlich auch fortgeschrittenen Musikliebhabern aus dem Stegreif schwer, auch nur drei bedeutende portugiesische Komponisten zu benennen. Ist bereits die spanische Oper weitestgehend ein randständiges Thema – sieht man einmal vom Sonderfall des nicht exakt in den westeuropäischen Kanon einzuordnenden Genres der Zarzuela ab –, so gilt dies in noch weitaus stärkerem Maß für das portugiesische Musiktheater. In diesem Zusammenhang scheint ein Blick in die Geschichte notwendig, um die größeren Zusammenhänge zumindest in groben Zügen aufzuzeigen.

.

Die Gattung der Oper, die sich unstrittig in Italien entwickelte und deren Anfänge man auf um 1600 datieren kann, entfaltete im Laufe des 17. Jahrhunderts eine ungemeine Attraktivität auch in den angrenzenden Ländern, insbesondere in Frankreich. Während sich die Anfänge einer spanischsprachigen Oper bereits in die Regierungszeit Felipes IV. (reg. 1621-1665) datieren lassen – der bis 1640 in Personalunion als Filipe III. auch noch König von Portugal war (die sogenannte, von 1580 bis 1640 währende und schließlich von den Portugiesen wieder abgeschüttelte Iberische Union) –, findet man in Portugal erste nennenswerte Ansätze zur Etablierung einer eigenen und eigensprachlichen Operntradition erst unter João V. (reg. 1706-1750), teilweise als der portugiesische Sonnenkönig bezeichnet. Ganz sicher war der italienische Einfluss lange Zeit übermächtig, was sich bereits darin zeigt, dass sich beinahe sämtliche portugiesische Opern im 18. und auch im 19. Jahrhundert italienischsprachiger Libretti bedienten.

Ruy Coelho: „Serão da Infanta“ im Teatro São Carlos, Lissabon, 1913/Wikipedia

Als bedeutende Opernkomponisten Portugals wären in diesem Zusammenhang vor allem Francisco António de Almeida (1702-1755), Pedro António Avondano (1714-1782), João de Sousa Carvalho (1745-1798) und Marcos Portugal (1762-1830) zu nennen. Eine interessante Ausnahme stellt António Teixeira (1707-1769) dar, der zwischen 1733 und 1739 mehrere Singspiele bzw. Marionettenopern in portugiesischer Sprache komponierte (die meisten leider verloren), darunter zwei auf Texte des brasilianisch-stämmigen Marranen António José da Silva (1705-1739), bekannter als O Judeu, der, von der Inquisition verurteilt, tragischerweise auf dem Scheiterhaufen endete (As Variedades de Proteu von 1737 wurde vom Label Portugalsom tatsächlich eingespielt). Das Erdbeben von 1755, welches Lissabon zu erheblichen Teilen in Schutt und Asche legte und einen unwiederbringlichen Kulturverlust darstellt, konnte den Siegeszug der Oper nur zeitweilig bremsen. Dafür stehen die in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts eröffneten beiden großen und bis heute tonangebenden Opernhäuser São Carlos in Lissabon (1793) und São João in Porto (1798).

Noch im 19. Jahrhundert waren portugiesische Opern in italienischer Sprache üblich. Mit Francisco dos Santos Pinto (1815-1860) und Francisco de Sá Noronha (1820-1881) gab es ab der Jahrhundertmitte zaghafte Ansätze, portugiesischsprachige Opern und Operetten etablieren zu wollen. Besonders Augusto Machado (1845-1924) verfolgte die Absicht, einen nationalen portugiesischen Typus gerade der Operette zu schaffen, doch blieben die französischen und italienischen Vorbilder unverkennbar.

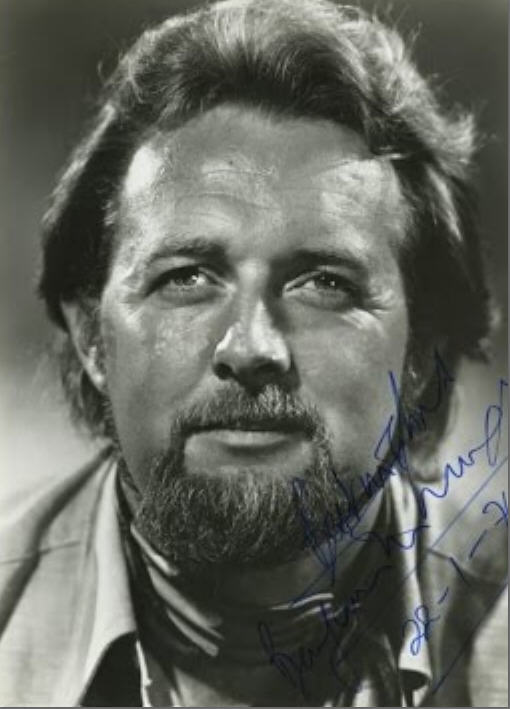

Ruy Coelho als Dirigent/YouTube

Wie übermächtig das Italienische war, lässt sich auch anhand des zeitgenössischen Falls von Carlos Gomes (1836-1896), der heute als Schöpfer der brasilianischen und eben portugiesischsprachigen Nationaloper gilt, aufzeigen. Einzig seine beiden frühesten Opern A Noite do Castelo (1861) und Joanna de Flandres (1862) bedienten sich des Portugiesischen, diejenigen danach – darunter seine erfolgreichste, Il Guarany (1870) – kehrten, trotz teils betont nationaler Thematik, zur italienischen Sprache zurück, nicht zuletzt, um an der Mailänder Scala überhaupt ernst genommen zu werden. Es blieb Alfredo Keil (1850-1907), dem Schöpfer der portugiesischen Nationalhymne A Portuguesa, der deutsche Wurzeln hatte, vorbehalten, mit Serrana 1899 die bis heute populärste Oper in portugiesischer Sprache, die längst im Rang einer Nationaloper steht, zu komponieren (vergleiche den Artikel in der Serie Die vergessene Oper). Aber selbst Serrana wurde zunächst in italienischer Übersetzung uraufgeführt und gelangte erst 1909, zwei Jahre nach Keils Ableben, im Original auf die Bühne. 1907 verstorben, konnte er die weitere Entwicklung nicht mehr mitgestalten.

.

So bietet sich auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach wie vor ein zwiespältiges Bild, wenn es um eine nationale Operntradition Portugals in der eigenen Landessprache geht. Diesen Umstand endgültig im Sinne einer patriotischen, originär portugiesischen Erneuerung umzulenken blieb die selbstgesetzte Lebensaufgabe eines anderen Komponisten, dessen Vita beinahe ein ganzes Jahrhundert umspannt: Ruy Coelho (1889-1986), eine der heute unbekannten Persönlichkeiten in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts.

.

Ruy Coelho schrieb die Film-Musik für „Camões“, 1946/Poster/IMDb

Am 3. März 1889 in Alcácer do Sal, an der Küste des Alentejo und knapp 100 km südlich von Lissabon gelegen, als Sohn eines Fährmanns geboren, studierte Coelho – dank des Geschäftsmanns und Amateurgeigers Jorge Yerosch, Inhaber einer Handelsniederlassung in Lissabon – zwischen 1904 und 1909 zunächst am Lissabonner Konservatorium Klavier, Komposition, Flöte und Kontrapunkt. Seine früheste Ouvertüre ist bereits von 1907. Zwei Jahre später ging er nach Berlin und begann ein Kompositionsstudium bei Engelbert Humperdinck, dem sich wenig später eines der Analyse bei Max Bruch anschloss. In Berlin hörte der junge Coelho u. a. Straussens Salome und Wagners Parsifal, der seit 1914 nach Ablaufen der Urheberrechte auch außerhalb von Bayreuth aufgeführt werden konnte. Ein Kommilitone aus der Humperdinck-Klasse war übrigens der Baske Andrés Isasi (1890-1940), der sich später für einen nationalistisch aufgeladene baskische Oper stark machte (auch wenn er nie eine solche komponierte).

Ein erstes bedeutendes Orchesterwerk, die Ballettmusik Die Prinzessin mit den eisernen Schuhen (Einspielung bei Portugalsom), entstand 1912 noch in Berlin. Zwischenzeitlich war in Portugal die Monarchie gestürzt und die Republik ausgerufen worden (1910). Wohl begeistert von Teófilo Braga (1843-1924), den portugiesischen Schriftsteller und zweimaligen Staatspräsidenten (1910/11 und 1915), kam Coelho verstärkt in Berührung mit der Ideologie, Portugal erlebe eine Phase der Dekadenz und solle sich auf seine heroische Vergangenheit berufen.

Ruy Coelho schrieb die Film-Musik für „Camões“, 1946/Szene daraus/IMDb

Der legendäre portugiesische Nationalpoet Luís de Camões (1524-1580), Schöpfer der Lusiaden (und Bariton-Held in Donizettis Dom Sébastien), stand wie kein anderer für die „goldene Epoche“ des kolonialen Portugals mit ihrer weltumspannenden maritimen Größe und wurde somit zum Fixstern auch für Coelho, dessen Glaube an eben diese neue Ideologie unerschütterlich wurde. „Sehen Sie nicht, dass Portugal nach Wagners Tetralogie der Erde unweigerlich die Tetralogie des Meeres schaffen wird?“, schrieb er damals. Die Beschäftigung mit der Camões-Thematik erscheint daher folgerichtig. (Darin ähnlich wie in Italien der aufkommende Faschismus, am 23. März 1919 als Fasci italiani di combattimento gegründet, der sich auf die einstige Glorie Roms besann und die römische Liktorenbündelung, die Faszien, zur Namensgebung nahm. Auch Komponisten wie Italo Montemezzi und Pietro Mascani waren dagegen nicht immun. – In Spanien verlegte sich Francisco Franco auf die Förderung der volkstümlichen Zarzuela als nationale Eigenart.)

Ruy Coelho verehrte den portugiesischen Dichter Luis de Camões/der liegt, wie hier abgebildet, im Mosteiro dos Jerónimos, Lissabon/Wikipedia; Camões taucht zudem bereits vor Coelho in musikalischem Zusammenhang auf, so zum Beispiel in Donizettis Oper „Dom Sébastien“, Paris 1842, und in Flotows Pariser Operette „Indra – L’Esclave de Camoëns“, 1843

Coelhos Symphonia Camoneana (teils Sinfonia Camoniana geschrieben), die in ihrer chorsinfonischen Monumentalität gewiss auch durch die von ihm erlebte Berliner Erstaufführung von Mahlers Sinfonie der Tausend angeregt wurde, offeriert interessanterweise tatsächlich gerade Einflüsse Arnold Schönbergs, bei dem er zudem Unterricht genommen hatte. Die Uraufführung eben jener Symphonia Camoneana am 13. Juni 1913 im Lissabonner Teatro São Carlos, kurz nach Coelhos Rückkehr nach Portugal, führte zu einem mittleren Skandal, verstörte ihr gewagter Tonfall die Kritiker doch überwiegend.Dieser künstlerische Misserfolg seiner megalomanischen Sinfonie führte nun allerdings dazu, dass sich Coelho dem Operngenre zuwandte. Mit Serão da Infanta stellte er den portugiesischen Königshof unter João III. (reg. 1521-1557) in den Mittelpunkt. Das Libretto steuerte niemand Geringerer als eben Teófilo Braga bei. Tatsächlich handelte es sich um die erste portugiesische Oper, die bei ihrer Uraufführung wirklich auf Portugiesisch gesungen wurde. Die Partitur legt nahe, dass sich der Komponist von der avantgardistischen Moderne der Symphonia Camoneana distanzierte; dennoch war dem Werk kein nachhaltiger Erfolg beschieden. Und es gab nur diese einzige Aufführung am 1. Dezember 1913. Infolgedessen begab sich Coelho geradezu fluchtartig zeitweilig nach Paris. Während des Ersten Weltkriegs trat die Oper für Coelho temporär wieder in den Hintergrund, dafür kann er als Schöpfer des portugiesischen Kunstlieds gelten, das mit den Canções de saudade e amor (1917) auf Texte von Afonso Lopes Vieira (1878-1946) einen essentiellen Beitrag erhielt. Bereits davor schuf Coelho die Symphonia Camoneana Nr. 2 (1912-1915), die in ihren Dimensionen zwar hinter die Vorgängerin zurücktrat, zunächst aber zwei Lieder der besagten Canções als Intermezzo enthielt und dadurch ebenfalls einen vokalsinfonischen Charakter besaß. Bei einer 1938 erfolgten Überarbeitung strich er allerdings besagten Liedanteil komplett; in dieser revidierten Form existiert eine Einspielung des Portugiesischen Rundfunks unter der musikalischen Leitung des Komponisten.

.

Zur Opernkomposition kehrte Coelho nach dem Ersten Weltkrieg zurück und schrieb zwischen 1919 und 1970 mehr als zwanzig weitere Vertreterinnen dieser Gattung. Die so bezeichnete „Ekloge“ Crisfal (1920) galt seinem Komponistenkollegen Ivo Cruz (1901-1985) als „erste Offenbarung der portugiesischen dramatischen Musik“. Mit der dreiaktigen Oper Inês de Castro (1927), basierend auf der berühmten tragischen Liebesgeschichte von Kronprinz Pedro von Portugal und seiner galizischen Geliebten Inês, gleichsam Romeo und Julia von Iberien um 1350, kreierte Coelho sein erstes musikdramatisches Großwerk. Wie sich anhand einer als Tondokument auszugsweise festgehaltenen Aufführung im Teatro São Carlos erahnen lässt, gipfelt die Handlung in der von Pedro (jetzt König) anbefohlenen Krönung der zuvor von den Handlangern seines Vaters ermordeten und nun exhumierten Inês zur Königin von Portugal im Kloster von Alcobaça. Die gespenstische Atmosphäre der rührenden Szene, in welcher der gesamte Hofstaat sich genötigt sieht, die Hand der Toten als Zeichen der postumen Ehrerbietung zu küssen, ist durch Coelho und seinen Librettisten António Patricio bezwingend umgesetzt. In Belkiss (1928), einem weiteren Dreiakter, steht die sagenumwobene Königin von Saba im Zentrum. Deren von exotisch anmutenden Klängen begleiteter Einzug in Jerusalem ist ebenfalls als Tonaufnahme überliefert und zeugt von des Komponisten Händchen für überlebensgroßes Pathos.

Zur Opernkomposition kehrte Coelho nach dem Ersten Weltkrieg zurück und schrieb zwischen 1919 und 1970 mehr als zwanzig weitere Vertreterinnen dieser Gattung. Die so bezeichnete „Ekloge“ Crisfal (1920) galt seinem Komponistenkollegen Ivo Cruz (1901-1985) als „erste Offenbarung der portugiesischen dramatischen Musik“. Mit der dreiaktigen Oper Inês de Castro (1927), basierend auf der berühmten tragischen Liebesgeschichte von Kronprinz Pedro von Portugal und seiner galizischen Geliebten Inês, gleichsam Romeo und Julia von Iberien um 1350, kreierte Coelho sein erstes musikdramatisches Großwerk. Wie sich anhand einer als Tondokument auszugsweise festgehaltenen Aufführung im Teatro São Carlos erahnen lässt, gipfelt die Handlung in der von Pedro (jetzt König) anbefohlenen Krönung der zuvor von den Handlangern seines Vaters ermordeten und nun exhumierten Inês zur Königin von Portugal im Kloster von Alcobaça. Die gespenstische Atmosphäre der rührenden Szene, in welcher der gesamte Hofstaat sich genötigt sieht, die Hand der Toten als Zeichen der postumen Ehrerbietung zu küssen, ist durch Coelho und seinen Librettisten António Patricio bezwingend umgesetzt. In Belkiss (1928), einem weiteren Dreiakter, steht die sagenumwobene Königin von Saba im Zentrum. Deren von exotisch anmutenden Klängen begleiteter Einzug in Jerusalem ist ebenfalls als Tonaufnahme überliefert und zeugt von des Komponisten Händchen für überlebensgroßes Pathos.

.

In Büchern und Artikeln verteidigte Coelho im Übrigen die auf Portugiesisch gesungene Oper, da er der Ansicht war, dass Opern, ähnlich wie in Deutschland, Frankreich und England, in der jeweiligen Landessprache gesungen werden sollten. Das Gegenteil bezeichnete er als schädlich für die Interessen der Kunst und der Öffentlichkeit, die dann nicht wirklich verstehe, was sie sehe und höre.

.

Betrachtet man das Œuvre Ruy Coelhos, so fällt gerade auch die quantitative Fülle desselben auf. Neben den genannten über zwanzig Opern komponierte er drei Oratorien, weltliche Chormusik, Lieder, beinahe zwanzig Ballettmusiken, mehrere Sinfonien (darunter drei weitere Camões gewidmete), Suiten und Tondichtungen, Konzerte für Klavier und Violine, Kammer- sowie Klaviermusik. Nur ein kleiner Teil davon wurde eingespielt, meist unter seiner eigenen Stabführung.

Betrachtet man das Œuvre Ruy Coelhos, so fällt gerade auch die quantitative Fülle desselben auf. Neben den genannten über zwanzig Opern komponierte er drei Oratorien, weltliche Chormusik, Lieder, beinahe zwanzig Ballettmusiken, mehrere Sinfonien (darunter drei weitere Camões gewidmete), Suiten und Tondichtungen, Konzerte für Klavier und Violine, Kammer- sowie Klaviermusik. Nur ein kleiner Teil davon wurde eingespielt, meist unter seiner eigenen Stabführung.

Sucht man nach einem Grund, wieso Ruy Coelho heute außerhalb seines Heimatlandes quasi unbekannt und innerhalb desselben gleichsam totgeschwiegen wird, so wird man unweigerlich auf den Estado Novo (Neuer Staat), die portugiesische Diktatur von 1926/33 bis 1974, zu sprechen kommen. Tatsächlich gibt es gute Gründe, ihn zumindest als den halboffiziellen Komponisten dieses Regimes zu bezeichnen. António de Oliveira Salazar (1889-1970), der Diktator Portugals zwischen 1932 und 1968, war nicht nur derselbe Jahrgang wie Coelho, sondern kann auch als wohlwollender Gönner des Künstlers betrachtet werden. Salazar, anders als Franco und Mussolini ein Intellektueller und genuiner Professor der Volkswirtschaft, erkannte die Notwendigkeit, die bis dato weitestgehend ausgebliebene Nationalisierung der portugiesischen Musik voranzutreiben.

Es nimmt nicht wunder, dass sich der Estado Novo das offenkundige Talent Coelhos zunutze machte, welches dieser bereits lange vor dem Militärputsch von 1926 bewiesen hatte. Coelhos eigene Faszination für Themen der portugiesischen Geschichte, Mythologie und Folklore und seine Fähigkeit, diese in überhöhter, idealisierender Weise in Musik zu setzen, prädestinierten ihn geradezu für diese Aufgabe eines musikalischen Unterstützers des Regimes. Mit dem Oratorium Fátima (1931), abermals zu einem Text von Lopes Vieira, griff er die stark verbreitete Volksfrömmigkeit infolge des gleichnamigen Wunders und zugleich das Wiedererstarken der katholischen Kirche auf, die bereits in den letzten Dekaden der Monarchie und insbesondere unter der demokratischen Republik stark in Bedrängnis geraten war und daher den Wechsel zum Salazarismus ganz überwiegend begrüßte.

Ruy Coelho: „Belkiss“ im Coliseu de Lisboa, 1938/Glosas

Mit der Ballettmusik Dom Sebastião (1943) setzte er Portugals als tragisch empfundenem Herrscher (reg. 1557-1578), der mitsamt des größten Teils seiner Armee bei einem Kreuzzug in Marokko unterging und später in Form des Sebastianismus zur messianischen Sehnsuchtsfigur der Nation verklärt wurde, ein apotheotisches Tongemälde.

Die in einem portugiesischen Fischerdorf angesiedelte Oper Tá-mar (1936) bediente gleichsam die von Salazar so geliebte rurale Romantik mit Themen der einfachen Menschen abseits des dem Machthaber von Grund auf verdächtigen urbanen Raums.

Schließlich Dom João IV (1940), eine Art offizielle Festoper zum 300. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit von Spanien, als der Herzog von Bragança im Zuge einer nationalen Erhebung zu eben jenem König João IV. proklamiert wurde.

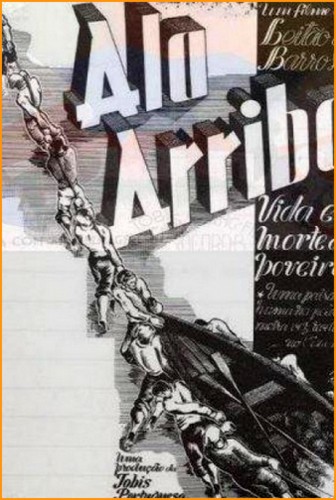

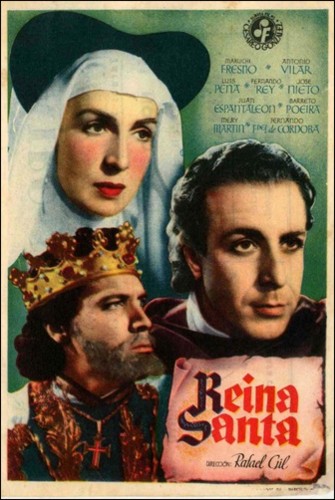

Für die vom Regime propagierten Filme Ala-Arriba! (1942), Camões (1946) und Rainha Santa (1947) steuerte Coelho die Filmmusik bei.

Ruy Coelho schrieb die Film-Musik für „Ala-Arriba“, 1942/CinePT

Trotz seiner zweifelsfreien Bedeutung für das Regime hatte Ruy Coelho, anders als seine landläufig als politisch unbelastet geltenden Komponistenkollegen José Vianna da Motta (1868-1948) und Luís de Freitas Branco (1890-1955), keine offiziellen Ämter inne. (Nicht ganz zu unrecht weist Coelhos Enkel Rui Ramos Pinto Coelho auf diese Diskrepanz hin.) Es ist zwar richtig, dass er 1939 auf Einladung das Orchester des Reichssenders Berlin ebendort dirigierte und während der Gastspiele der Berliner Philharmoniker in Portugal in den Jahren 1942 (unter Clemens Krauss) und 1943 (unter Hans Knappertsbusch) sogar ans Dirigentenpult derselben gebeten wurde. Allerdings ist es genauso zutreffend, dass seine eigenen Werke 1939 auch in London und Brüssel und zwei Jahre zuvor in Paris aufgeführt wurden.

All dies hielt man Ruy Coelho nach der Nelkenrevolution von 1974 freilich vor. Zwar verschwand der damals bereits 85-Jährige nicht sofort aus dem öffentlichen Leben, doch verblasste sein bis dahin hohes Ansehen innerhalb kurzer Zeit. Seine Werke verschwanden noch zu seinen Lebzeiten sukzessive von den Spielplänen der Opern- und Konzerthäuser, die sie ein halbes Jahrhundert davor geprägt hatten.

Und von nennenswerten Schallplattenaufnahmen kann seither auch nicht mehr die Rede sein. (Das Gros der Tondokumente befindet sich im Übrigen im Archiv des Portugiesischen Rundfunks RTP.) Selbst in musikalischen Nachschlagewerken erfolgte eine Relativierung unbestreitbarer Verdienste. Kritische Stimmen wie der kommunistische Komponist Fernando Lopes-Graça (1906-1994), nach dem Umbruch hofiert wie kein anderer, sorgten für eine pauschale Destruktion Coelhos und seines Werkes („Musik für Milchmänner, Fischhändler, Polizisten, Suppenköche, Karrenfahrer und Fado-Sänger“; immerhin gab derselbe Lopes-Graça etwas kleinlaut zu, als junger Mann selbst bei der Uraufführung der Inês de Castro begeistert applaudiert zu haben). Als Ruy Coelho am 5. Mai 1986 im biblischen Alter von 97 Jahren in Lissabon starb, war er längst zur persona non grata geworden.

Ruy Coelho schrieb auch die Film-Musik für „Rainha Santa“, eine portugiesisch-spanische Koproduktion (span. „Reina Santa“), 1947/Filmaffinity

Gewiss ist diese faktische damnatio memoriae – so sehr eine Distanzierung von Ruy Coelho nach dem Ende des Estado Novo seinerzeit auch geboten erschienen sein mag – aus künstlerischer Sicht bedauerlich und lässt sich zumal 50 Jahre nach dem demokratischen Umbruch in Portugal in dieser Schärfe auch nicht mehr nachvollziehen. Der von Coelho eingeschlagene Sonderweg, an dem er trotz Kenntnisnahme der musikalischen Hauptströmungen in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts festhielt, rechtfertigt, ihn nicht nur als den eigentlichen Initiator einer portugiesischen Nationaloper, sondern ihm auch auf dem Gebiet weiterer musikalischer Genres wie des Oratoriums, des Kunstlieds, der Ballettmusik, der Orchestermusik und nicht zuletzt der Filmmusik eine wichtige nationale Bedeutung zuzumessen.

Jüngste Entwicklungen wie die Coelho gewidmete, nüchtern-sachlich argumentierte Dissertation des Musikwissenschaftlers Edward Luiz Ayres de Abreu sind zumindest ein gewisser Hoffnungsschimmer, dass der Musiker Ruy Coelho doch noch eine späte künstlerische Rechtfertigung erhält. Daniel Hauser

.

Quellen: Edward Luiz Ayres de Abreu, Ruy Coelho (1889-1986): o compositor da geração d’Orpheu, Lissabon 2014; Rui Ramos Pinto Coelho, Ruy Coelho: a personalidade e a obra, in: Glosas, Mai 2010; deutschsprachiger Wikipedia-Artikel

.

Ruy Coelho: Szene aus „Ala-Arriba“, 1942/MUBI

Zum Hören gibt es bei YouTube einiges, hier eine Auswahl: „Am Quell von Inês‘ Liebe“ aus der Symphonia Camoneana Nr. 2; Ballettmusik „Dom Sebastião“; Finale des 1. Akts aus „Inês Pereira“; Luís de Camões zitiert vor König Sebastião aus den „Lusiaden“ (Spielfilm „Camões“); den Spielfilm „Ala-Arriba“ von 1942; ebenfalls den Film „Camões“ von 1946 und vieles mehr.

.

Diskographie (wenn nicht anders angegeben, unter musikalischer Leitung des Komponisten): A bela dama sem pecado, Parabel (Archiv RTP) – A Princesa dos sapatos de ferro, Ballettmusik, Dir.: Silva Pereira (CD Portugalsom PS 5012) – Álbum para a Juventude Portugueza, Klavier: Bernardo Santos ( Digital MPMP Melographia Portugueza 29) – Alcácer, Tondichtung (Archiv RTP) – Alfama, Ballettmusik (Archiv RTP) – Auto da barca do inferno, Oper (Archiv RTP) – Auto da barca da glória, Oper (Archiv RTP) – Belkiss, Oper: Arie der Belkiss, Der Einzug der Belkiss in Jerusalem (LP Ruysta RU 012) – Canções de concerto, Sopran: Maria Justina de Aldrey (LP Aldrey 6806 001) – Canções folclóricas portugesas, Sopran: Maria Justina de Aldrey (LP Aldrey 6806 001) – Canções populares portugesas, Sopran: Maria Justina de Aldrey (Archiv RTP) – Chegada dos portugueses à Índia, Festouvertüre (Archiv RTP) – Crisfal, Oper: Maria und die Novizinnen im Garten des Klosters Lorvão (LP Ruysta RU 012) – D. João IV, Oper: Die Glocken von Lissabon (LP Ruysta RU 012) – D. Sebastião, Ballettmusik (Archiv RTP) – Fantasia portuguesa für Violine und Orchester, Violine: Vasco Barbosa, Dir.: Frederico de Freitas (Archiv RTP) – Fátima, Oratorium: Unsere Liebe Frau erschien, Die Pilger (LP Ruysta RU 012) –

Zu Ruy Coelho: Pierre-Charles Comte, „Die Krönung der Inês de Castro“, 1849/Wikipedia

Inês da Castro, Oper: Die Krönung der Inês de Castro im Kloster Alcobaça (LP Ruysta RU 012) – Inês Pereira, Oper: Vorspiel, Hochzeitstanz der Inês Pereira, Finale des ersten Akts (LP Ruysta RU 012) – Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1, Klavier: Lourenço Varela Cid (Archiv RTP) – Largo für 2 Violettas, 2 Celli und Klavier, Ensemble MPMP (Digital MPMP Melographia Portugueza 12) – Missa breve a Santa Teresinha (Archiv RTP) – No jardim quimérico, Tondichtung (Archiv RTP) – Noites na ruas da Mouraria für Klavier und Orchester, Klavier: Lourenço Varela Cid (Archiv RTP) – Nuno Alvares, Tondichtung (Archiv RTP) – O cavaleiro das mãos irresistíveis, Oper (Archiv RTP) – O castelo de Lisboa, Tondichtung (Archiv RTP) – Oratória da Paz, Oratorium: Der Einzug Jesu in Jerusalem (LP Ruysta RU 012) – Orfeu em Lisboa, Oper (Archiv RTP) – Passeios de estio, Suite, Dir.: Silva Pereira (CD Portugalsom PS 5012) – Pequena Sinfonia Nr. 2 (Archiv RTP) – Promenades Enfantines à Paris, Klavier: Bernardo Santos ( Digital MPMP Melographia Portugueza 29) – Rainha Santa, mystische Legende (Archiv RTP) – Rapsódia de Águeda, Dir.: Costa Santos (Archiv RTP) – Rapsódia de Lisboa (Archiv RTP) – Rapsódia Portuguesa für Klavier und Orchester, Klavier: Lourenço Varela Cid (Archiv RTP) – Rosas de todo o ano, Oper: Arie der Suzana (LP Ruysta RU 012) – Sinfonia Clássica Nr. 2 (Archiv RTP) – Sinfonia de Além-mar (Archiv RTP) – Sinfonia Henriquina (Archiv RTP) – Sinfonie Nr. 2 (Archiv RTP) – Sinfonie Nr. 3 (Archiv RTP) – Sonatina, Klavier: Bernardo Santos ( Digital MPMP Melographia Portugueza 29) –

„Endechas do Choupal, Música de Ruy Coelho sobre os versos de Luiz de Camões para do filme de Leitão de Barros ‚Camões'“, Sassetti & C.ª Editores“/Museu do Fado

Symphonia Camoneana [Sinfonia Camoniana] Nr. 1 (Archiv RTP) – Symphonia Camoneana [Sinfonia Camoniana] Nr. 2 (LP Ruysta R 001) – Symphonia Camoneana [Sinfonia Camoniana] Nr. 4 (Archiv RTP) – Symphonia Camoneana [Sinfonia Camoniana] Nr. 5 de São Paulo (Archiv RTP) – Sonate für Violine und Klavier Nr. 1, Vasco u. Grazi Barbosa (CD Portugalsom PS 5012), Alexander Stewart u. Philippe Marques (Digital MPMP Melographia Portugueza 12) – Sonate für Violine und Klavier Nr. 2, Vasco u. Grazi Barbosa (CD Portugalsom PS 5012), Alexander Stewart u. Philippe Marques (Digital MPMP Melographia Portugueza 12) – Suites Portuguesas Nr. 1-4 (LP Parlophone CPMC 22) – Suites Portuguesas Nr. 1-3, Dir.: Jorge Machado (LP Decca SLPDX 533) – Tá-mar, Oper: Quartett, Arie der Maria Bem, Ballett der Fischer von Nazaré (LP Ruysta RU 012) – Três Prelúdios, Klavier: Bernardo Santos ( Digital MPMP Melographia Portugueza 29) – Três Prelúdios Peninsulares, Klavier: Bernardo Santos ( Digital MPMP Melographia Portugueza 29) – Trio für Violine, Cello und Klavier op. 3, Ensemble MPMP (Digital MPMP Melographia Portugueza 12) – Triptico de Coimbra, Suite (Archiv RTP) – Triptico de Lisboa, Suite (Archiv RTP) (Zusammenstellung Daniel Hauser)

Obwohl er einer der führenden romantische Opernkomponisten Deutschlands zwischen Weber und Wagner war, fristet

Obwohl er einer der führenden romantische Opernkomponisten Deutschlands zwischen Weber und Wagner war, fristet

Bereits vor geraumer Zeit erschien

Bereits vor geraumer Zeit erschien

Zur

Zur  Betrachtet man das

Betrachtet man das