.

Argenore, ein hartherziger König, ist die Titelfigur der gleichnamigen einzigen Oper von Wilhelmine von Bayreuth. Das dramma per musica hat nicht weniger als fünf Akte und würde bei einer Aufführung nach dem Original mehr als ebenso viele Stunden dauern. Ob die Oper L’Argenore zum Geburtsfest ihres Mannes, des Markgrafen von Bayreuth, am 10. Mai 1740 tatsächlich aufgeführt wurde, ist unklar.

Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen bzw. Wilhelmine von (Brandenburg-)Bayreuth (* 3. Juli 1709 in Berlin; † 14. Oktober 1758 in Bayreuth) war das älteste von zehn überlebenden Kindern des „Soldatenkönigs“ Friedrich Wilhelm I. und Sophie Dorothea von Hannover. Sie wurde als zukünftige Königin von England erzogen, musste aber letztendlich – nach jahrelangem Hin und Her – Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth heiraten und wurde als dessen Ehefrau Markgräfin. Literarische, historische, sowie musikhistorische Bedeutung erlangte sie u. a. durch den Briefwechsel mit ihrem Bruder Friedrich dem Großen und durch die Veröffentlichung ihrer Memoiren, die durch ihre teils unverblümten Schilderungen des Lebens am preußischen Hofe von besonderem kulturgeschichtlichem Wert sind. Besonders als Kunstmäzenin, Komponistin und Opernintendantin prägte sie in bedeutendem Maße das kulturelle Leben der Stadt Bayreuth bis in die heutige Zeit. Das von ihr initiierte Markgräfliche Opernhaus wurde 2012 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben./ Wikipedia

In neuer Fassung ist sie jetzt bei Coviello herausgekommen (COV 92504), ergänzt durch ein Sprechspiel von Marlene Streeruwitz, das die Dialoge ersetzt. Musikalisch bleibt alles erhalten. Die inzwischen 75jährige Österreicherin machte sich als Schriftstellerin weit über ihr Heimatland hinaus einen Namen. Ihre Werke sind preisgekrönt. In Deutschland erschein sie meist im renommierten Fischer-Verlag. In dieser ganz besonderen Form ist die Mischung aus Musik und Wort zwar gewagt, geht sich aber aus – wie die Österreicher zu sagen pflegen. Weil die Idee, auf der die Konzeption beruht, in sich stimmig erscheint. Auf solcher Grundlage böte sich eine Umsetzung auf dem Theater durchaus an. Alle musikalischen Bestandteile – es gibt nach einem Einleitungschor fünfundzwanzig Arien – sind den Angaben im Booklet zufolge übernommen worden. An Stelle der Dialoge tritt Wilhelmine selber in Erscheinung. Durch ihre Monologe aus der Feder einer heutigen Autorin, die sich zwischen die Musiknummern schieben, erfährt die Oper eine formale und auch inhaltliche Weiterung.

.

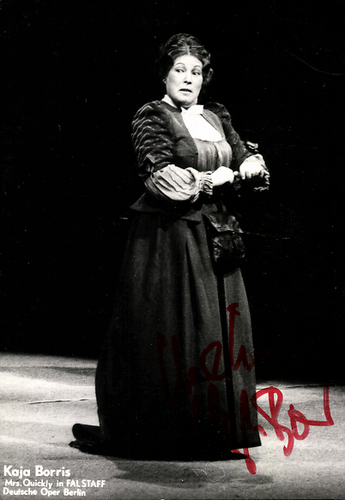

Es spielt das Göttinger Barockorchester unter der Leitung von Antonius Adamske. Die Besetzung der Titelrolle mit der Mezzosopranistin Magdalena Hinz ist durch die Überlieferung bestimmt, dass sie für einen Kastraten komponiert worden sein soll. Sie war Stipendiatin der Internationalen Bach-Akademie Stuttgart unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann, der als herausragender Heinrich-Schütz-Dirigent gilt, sowie der Liedakademie des Heidelberger Frühlings bei Thomas Hampson, ist im Booklet nachzulesen. Erste Opernengagements führten sie mit Telemanns Don Quichotte an das Theater Osnabrück und als Mercédes in Carmen zur Opernakademie Schloss Weikersheim. Weitere Stationen waren Münster und Passau. Zu hören ist sie auch bei Liederabenden sowie in Kantaten von Johann Sebastian Bach. Als freie Mitarbeiterin beim RIAS Kammerchor geht Magdalena Hinz weltweit auf Konzertreisen. Den Widerspruch zwischen der sanften und wohlgeformten Stimme und den Abgründen des Charakters ihrer Rolle muss die Phantasie der Zuhörer ausgleichen. Eumene unter dem Namen des Feldherrn Ormondo wird von der aus Bern stammenden Sopranistin Marysol Schalit gesungen, die ihr Konzert-, Solisten- und Operndiplom an der Hochschule der Künste in ihrer Heimatstadt Bern mit Auszeichnungen abschloss. Alle anderen Rollen sind nach ihrem Geschlechte besetzt: Pia Davila als die heimliche Braut von Ormondo, Palmide; Gerald Tompson als ihr Verehrer Leonida. Die vermeintliche Schwester des Ormondo, Martesia singt Lena Spohn, den Königsberater Alcasto Janno Scheller, in dessen Händen zugleich künstlerische Konzeption und Produktionsleitung liegen. Produziert wurden die musikalischen Teile zwischen dem 13. und 20. Oktober 2024 im Konzertsaal der Waldorfschule im Bremer Stadtteil Osterholz.

Die neuen Monologe, die von Claudia Michelsen gesprochen werden, gelangten erst im März dieses Jahres auf Band. Nicht, dass sie wie ein Fremdkörper wirkten. Die Separierung schafft eine gewisse Distanz im Gesamteindruck, der beabsichtig sein dürfte. Schließlich ist Wilhelmine nicht Teil der Handlung. Man hört der Bühnen- und Fernsehschauspielerin gern zu. Sie verzichtet auf jedwede Wehleidigkeit, tritt als kluge, selbstbewusste und erfahrwende Frau mit einem leichten melancholischen Einschlag in Erscheinung. Die Textvorgabe macht es ihr leicht, ihre höfische Umgebung und deren Kabalen zu durchschauen. Im Booklet werden ihre ausführlichen Wortbeiträge nur markiert und nicht gedruckt wiedergegeben wie die in Italienisch komponieren musikalischen Nummern, die sich auch in tabellarischen angelegter deutscher und englischer Übersetzung finden. Das fällt nicht ins Gewicht, weil die Autorin Marlene Streeruwitz sie so angelegt hat, dass sie ihren Scharfsinn ohnehin erst in gesprochener Form zu entfalten vermögen.

Die neuen Monologe, die von Claudia Michelsen gesprochen werden, gelangten erst im März dieses Jahres auf Band. Nicht, dass sie wie ein Fremdkörper wirkten. Die Separierung schafft eine gewisse Distanz im Gesamteindruck, der beabsichtig sein dürfte. Schließlich ist Wilhelmine nicht Teil der Handlung. Man hört der Bühnen- und Fernsehschauspielerin gern zu. Sie verzichtet auf jedwede Wehleidigkeit, tritt als kluge, selbstbewusste und erfahrwende Frau mit einem leichten melancholischen Einschlag in Erscheinung. Die Textvorgabe macht es ihr leicht, ihre höfische Umgebung und deren Kabalen zu durchschauen. Im Booklet werden ihre ausführlichen Wortbeiträge nur markiert und nicht gedruckt wiedergegeben wie die in Italienisch komponieren musikalischen Nummern, die sich auch in tabellarischen angelegter deutscher und englischer Übersetzung finden. Das fällt nicht ins Gewicht, weil die Autorin Marlene Streeruwitz sie so angelegt hat, dass sie ihren Scharfsinn ohnehin erst in gesprochener Form zu entfalten vermögen.

In ihren Monologen übernimmt die hier eingeschobene Wilhelmine verschiedene Aufgaben zugleich. Sie durschaut Motive, Absichten und Intrigen der Figuren, deutet sie psychologisch, erkennt Fallstricke und Hinterhalte. Vor ihrem Spürsinn ist niemand sicher. Als wisse sie schon Bescheid, noch bevor etwas geschieht, ohne eine Hellseherin zu sein. Ihre Warte sind Moral und Anstand. Sie ist der gute Geist. Sie reflektiert das nicht unkomplizierte Geschehen. Ohne sie wäre es noch anstrengender, zu folgen, als es ohnehin ist. So wird es eingeordnet, entfernt sich aber deutlich vom Original. Das ist der Preis, den zu zahlen sich lohnt. Wir, die Hörer, werden Zeugen eines literarischen Kunstgriffes. Wilhelmine ist also mehreres in einem: Als Kommentatorin lebt sie in der Handlung ihrer Oper, als preußische Prinzessin, Tochter von Friedrich Wilhelm I. und Bruder des späteren Friedrich II. wird sie zur allwissenden Zeitzeugin. In ihrer Person verschmelzen eine erfundener Opernstoff nach den Konstellationen ihrer Zeit mit historischer Wirklichkeit. Der tyrannische Vater, der als Soldatenkönig in die Geschichte eingegangen ist, verwandelt sich in ihren Erzählungen in Argenore und wieder zurück in den Herrscher Preußens, der seine Kinder unmenschlichen Prüfungen unterzog.

.

Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth: Innenraum mit Logenrängen, 1879 (Gemälde von Gustav Bauernfeind)/Wikipedia

Versuche, das Werk dem Repertoire zu erschließen, sind seit 1993 vielerorts untergenommen worden – so im Markgrafentheater Erlangen, an der Neuköllner Oper, im Schlosstheater Potsdam, in Rheinsberg, Bayreuth, in Malmö. Die erste ungekürzte konzertante Argenore-Aufführung gab es am 24. November 2022 in Nienburg/Weser mit dem Orchester und Dirigenten, die nun die CD-Aufnahme unter Studiobedingen verantwortet haben. „Auch wenn die Produktion positives Echo fand, entstand im Nachgang der Wunsch, eine komprimierte Version des Werks zu erstellen, die sich mehr den heutigen Rezeptionsgewohnheiten annimmt als das etwa sechsstündige Original des Rokoko“, so Janno Scheller, der den Königsberater Alcasto singt, im Booklet. „Die Sprachbarriere der ausgedehnten italienischen Rezitative sollte durch ein deutschsprachiges Äquivalent ersetzt werden. Auf diese Weise sollte auch der Person Wilhelmine von Bayreuth als Komponistin sowie als Eingeweihte in Macht und Machtmissbrauch mehr Gehör verschafft werden.“ Da die musikalische Qualität des Werks zuvorderst in den Arien zur Geltung komme, von denen bislang noch keine Gesamteinspielung vorgelegt worden sei, sollten diese vollständig in der neuen Fassung enthalten bleiben. Mit den Arien zeichne die Komponistin nicht nur eindrücklich die Gegensätzlichkeit der einzelnen Figuren, sondern erschaffe eine Nahbarkeit der Sympathieträger. Dies vermag sie, indem sie den Zuhörenden Seelenwelten aufschließe, so Scheller.

.

Markgräfin Wilhelmine (am Cembalo) und ihr Orchester 1739 (auf die Platte eines Wandtisches gemaltes, heute verschollenes Bild)/Wikipedia

Welches Leben war Wilhelmine bestimmt, dass es so viele Jahre nach ihrem Tod 1758 in einem musikalischen Kunstwerk nachwirkt und Touristen aus aller Welt an ihre Wirkungsstätten in Bayreuth mit dem einzigartigen Markgräflichen Opernhaus aus dem 18. Jahrhundert anzieht? Dirigent Antonius Adamske hat es in einem eigenen Beitrag für das Booklet mit Akribie beleuchtet. „Die Begründung für die deutlichen Abweichungen der Oper Argenore vom Ideal der seinerzeit oftmals nachgeahmten Metastasio-Libretti wurde zuweilen aus der Biographie der Verfasserin erklärt. Diese wuchs als Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen am Berliner Hof ihres Vaters auf, des preußischen Prinzen und späteren ,Soldatenkönigs‘ Friedrich Wilhelm I. (1688-1740). Ihre Mutter, die kurhannoversche Prinzessin Sophia Dorothea, hatte ein Jahr vor der Geburt Wilhelmines bereits einen Sohn und Thronfolger zur Welt gebracht. Dieser war allerdings im Kindbett verstorben.“ Zitiert wird die Hannoversche Kurfürstin Sophie in ihrem Gratulationsschreiben zum zweiten Kind: „Es hätte zwar noch mehr erfreut, wann Euer Königliche Majestät durch ein Prinz wären gesegnet worden, doch haben Euer Majestät auch eine königliche Prinzessin nötig, Alliancen zu machen.“

Erst drei Jahre später, 1712, habe Wilhelmine einen Bruder zur Seite bekommen, jenen Friedrich, der später ,Friedrich der Große‘ genannt werden würde. Die Geschwisterschaft der beiden jungen Preußen sei geprägt gewesen durch ihren Altersabstand. Friedrich habe nur zögernd die Rolle eines Thronfolgers angenommen – „sein Vater war im Sinne des Wortes ein unerbittlicher Mensch, Konflikte waren vorprogrammiert“. Nach Angaben von Adamske heben die Memoiren von Wilhelmine als Gegensatz zum gestrengen Vater den Patriarchen und königlichen Großvater Friedrich I. (1657-1713) hervor. Anlässlich ihres dreijährigen Geburtstags habe sie von ihm eine eigene Kutsche erhalten. Mit dreieinhalb Jahren sei ihr eine italienische Gouvernante zur Seite gestellt worden, die sie neben Geographie und Geschichte auch in „guten Manieren“ unterrichten sollte – und das auch mehr als beflissen an ihrem Ziehsprössling ausgelebt habe. In den Memoiren berichte Wilhelmine von der Begebenheit, dass ihr ein schwedischer Offizier als Sechsjährige aus den Handlinien eine Kette widriger Schicksale gelesen habe. Und in der Tat sei Wilhelmine lebenslang von ständiger Krankheit gezeichnet gewesen. Im jugendlichen Alter hätten beide Geschwister Lautenunterricht vom Komponisten Silvius Leopold Weiss (1687-1750) erhalten. Darüber hinaus habe Wilhelmine einige Fertigkeit auf dem Cembalo erlangt.

Wilhelmine mit ihrem Bruder Friedrich (dem späteren Großen Fritz); Antoine Pesne/Wikipedia

Dazu Adamske: „Mit wem Wilhelmine nun zum Wohle des Staates eine ,Alliance machen‘ sollte, war durchaus umstritten. Während sich die Mutter für eine Doppelhochzeit ihrer Kinder mit dem englischen Königshaus bemühte, favorisierte der König aus territorialpolitischen Interessen im Nordischen Krieg zeitweise das schwedische Königshaus. Überhaupt verfolgten die beiden königlichen Eltern von Wilhelmine und Friedrich oft gegensätzliche Interessen, die sie gegenüber ihren Kindern mittels Anreizen und Druck gleichermaßen durchzusetzen versuchten. Erhielten die Kinder Erlaubnis vom einen Elternteil, war eine Verweigerung durch das andere geradewegs sicher. Die Kinder dienten als Spielball dieser Interessen und wurden dementsprechend instruiert. Im Alter von neun Jahren hatte die misstrauische Mutter Wilhelmine gar aufgetragen, die eigene Erzieherin auszuspitzeln.“ Diese dürfte in den Intrigen, die ganz unmittelbar von den gekrönten Häuptern selbst ausgingen, wichtige Anregungen für den Stoff ihrer Oper Argenore erhalten haben.

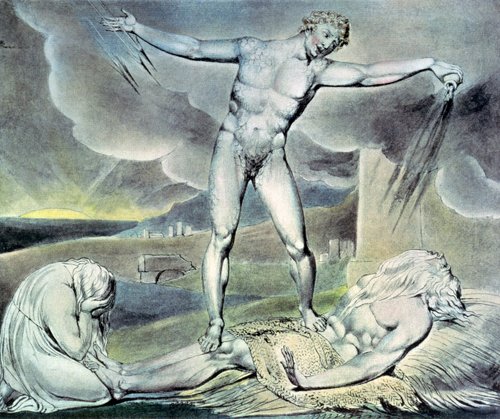

„Die Heiratspläne des Vaters für Wilhelmine sollten sich noch mehrmals ändern. Als der Markgraf von Schwedt in die engere Auswahl kam, ergriff der Bruder Partei für Wilhelmine und bedrohte den Markgrafen öffentlich im Falle, dass er die Hand seiner Schwester ergreifen sollte. Ohnehin im ernstlichen Zwist mit seinem Vater, versuchte der Kronprinz mehrfach die Flucht. Beim letzten aussichtsreichen Versuch am 5. August 1730 wurde der Flüchtige entwaffnet, Friedrichs musischer Freund und Fluchthelfer Hans Hermann von Katte von einem Kriegsgericht zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. Der Urteilsspruch wurde jedoch vom König persönlich in ein Todesurteil verwandelt. Das Urteil sollte vor den Augen des Kronprinzen vollstreckt werden. Dieser entzog sich schließlich in Ohnmacht dem schrecklichen Schauspiel. Der königliche Zorn ging so weit, auch eine Hinrichtung des Kronprinzen selbst ins Auge zu fassen – was immerhin durch Eingaben mehrerer Monarchen, darunter Kaiser Karl VI., verhindert werden konnte.“

Markgraf Friedrich von Bayreuth, um 1780, Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Es falle nicht schwer, im Verhalten des Soldatenkönigs eine weitere Parallele zur Willkürherrschaft von Argenore zu ziehen. Auch für Wilhelmine sei die Flucht ihres Bruders biographisch prägend gewesen, wurde sie doch als Mitwisserin zu langem Hausarrest verurteilt, der sich mit einer schweren Lungenentzündung auswirkte. Mit dem österreichisch-englischen Vertrag vom März 1731 und der folgenden Entspannung „rückte die Notwendigkeit der Heiratsverbindung mit London für Preußen in den Hintergrund. Wilhelmine konnte aus Sicht des preußischen Monarchen also gewinnbringender verheiratet werden – etwa nach Bayreuth, das sich in den Jahren zuvor dem Einfluss Preußens entzogen hatte. Übereinen Ministerialbefehl ließ Friedrich Wilhelm seiner Tochter verlautbaren, sie habe sich einer Hochzeit mit dem Erbprinzen der Markgrafschaft von Bayreuth zu fügen, andernfalls drohe ihr Festungshaft. Wilhelmine willigte ein“.

Bayreuth sollte sich nach Auffassung des Autors in gewissen Grenzen schließlich als Glücksfalls für Wilhelmine erweisen. „Der Erbprinz teilte mit Friedrich die Leidenschaft für das Flötenspiel. Wilhelmine zog sich gern in die ,Eremitage‘ zurück, einen Landschaftsgarten, über den sie später ganz verfügen sollte. Auf dem nahegelegenen Gut ,Monplaisir‘, das ihr der Schwiegervater zum 23. Geburtstag überantwortet hatte, konnte sie sich fortan mit Musik beschäftigen. Zunächst hatten sich die kulturellen Möglichkeiten des kleinen Fürstentums bei Wilhelmines Ankunft begrenzt dargestellt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatte Bayreuth wieder aufgebaut werden müssen und sich hoch verschuldet. Zur Zeit Wilhelmines herrschte ein rigoroser Sparkurs unter ihrem Schwiegervater Markgraf Georg Friedrich Carl (1688-1735).“

.

Friedrich der Große ließ zum Andenken an seine 1758 verstorbene Lieblingsschwester von Carl von Gontard zwischen 1768 und 1770 in Sans-Soucì diesen „Freundschaftstempel“ bauen/Foto Winter

Mit dem Amtsantritt ihres Mannes Friedrich III. (1711-1763) sei das Pendel wieder in die andere Richtung geschlagen. Eine rege Bautätigkeit habe eingesetzt. Höfische Feste hätten sich aneinander gereiht. Ende der 1730er-Jahre scheine Wilhelmine sich deshalb vollends dem Musensitz Bayreuth gewidmet zu haben. Aus dieser Zeit stamme auch die Komposition Argenore, die eigentlich anlässlich des Geburtstags des Markgrafen, am 10. Mai 1740, aufgeführt werden sollte, wozu es aber vermutlich nie gekommen sei. – Rüdiger Winter

.

(Abbildung oben: Ausschnitt aus einem Pastell 1745, Jean-Étienne Liotard zugeschrieben / Wikipedia)

Bei der Neuerscheinung von Oehms handelt es sich um eine

Bei der Neuerscheinung von Oehms handelt es sich um eine

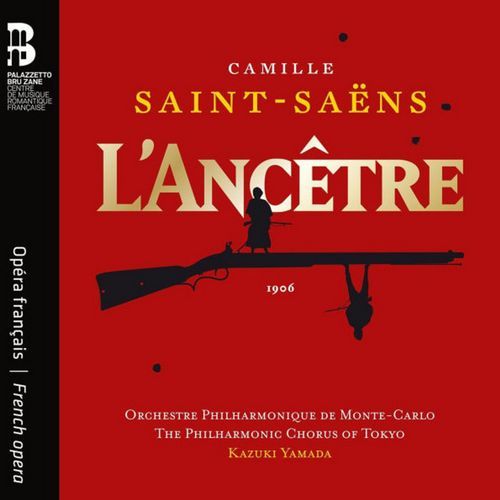

Diese interessante späte Oper (die x.te im Katalog des Palazzetto Bru Zane, mit der etwas eingenwillige Liebe des Künstlerischen Directors

Diese interessante späte Oper (die x.te im Katalog des Palazzetto Bru Zane, mit der etwas eingenwillige Liebe des Künstlerischen Directors