„Es war einmal…“, so beginnen Märchen. Und ein Märchen geschah in den sanften, wogenden Hügeln der englischen Sussex Downs, als der reiche Entrepreneur und Großgrundbesitzer John Christie für seine junge Frau ein Theater mitten im Grünen baute. Er war theaterbesessen und hatte bereits 1930 auf dem geerbten Grund des Herrenhauses von Glyndebourne nahe Lewes Opernaufführungen installiert: The Abduction from the Serail und die mitwirkende Blonde alias Audrey Mildmay kennen und lieben gelernt. Im Jahr darauf heirateten sie, und bereits 1931 wurde mit dem Bau eines kleinen Theaters begonnen, dessen Dimensionen und Repertoireauswahl den 02begrenzten stimmlichen Mitteln seiner jungen hübschen Frau angepasst wurden.

Im Folgenden also eine Märchengeschichte mit Folgen bis heute und anschließend ein umfangreicher Artikel von Jürgen Schaarwächter aus dem Booklet der Warner-Edition „Mozart – Fritz Busch in Glyndebourne“ mit freundlicher Genehmigung aller Beteiligter (s. nachstehend).

Szenenausschnitt aus der Glyndebourner Idomeneo-Produktion 1951/ vom Cover der LP-Ausgabe bei World Record Club 1979/ EMI/ Foto von Angus McBean, dem jahrzehntelangen „Hausfotografen“ Glyndebournes.

So bizarr es klingen mag – der 2. Weltkrieg kam John Christie zu Hilfe bei dem Engagement herausragender Künstler, sowohl Sänger wie Dirigent und künstlerisches Personal. Nazi-Deutschland hatte da schon zahllose Theaterschaffende vertrieben, so den berühmten Dresdner Dirigenten Fritz Busch (1890 – 1952) sogar nach Buenos Aires, wo er Chef des Colón wurde, nachdem Kollegen wie Karl Böhm und andere mit den Nazis gemeinsame Sache machten und ihn denunzierten. Busch wurde die treibende künstlerische Kraft in Glyndebourne bis zu seinem Tod 1952 und blieb dem Hause bis dahin treu. Andere, wie Jani Strasser oder der Regisseur Carl Ebert (1887–1980), waren ebenfalls Emigrées und fanden in Glyndebourne bei Audrey & John ein willkommenes Zuhause, eine künstlerische Heimstatt auf hohem Niveau.

Warner hat nun in einer bemerkenswerten 9-CD-Box Fritz Buschs Mozart-Dokumente aus Glyndebourne versammelt. Man kennt die drei Gesamtaufnahmen, aber die angehängten zwei Querschnitte sind zumindest für Deutschland neu (Cosi fan tutte kam zuletzt bei Testament genial überspielt heraus). Die auf diesen fünf Aufnahmen versammelten Künstlernamen weisen so bedeutende Sänger wie Louise Helletsgruber, Irene Eisinger, Koloman von Pataky auf – auch sie auf der Flucht aus Wien und den anderen Opernzentren Europas. Audrey Mildmay fütterte sie durch und schenkte pausenlos Tee bei den Proben aus (wie berichtet wurde), sorgte sich um die Ihren und war eine bezaubernde Gastgeberin. Aus der freien Welt kamen die charismatische Ina Souez aus Amerika sowie Aulikki Rautawaara aus Finnland, beide wunderbare Sopranistinnen. Bizarr ist die Verpflichtung von Willi Domgraf-Fassbaender (1897 – 1978; laut Wikipedia NSDAP-Mitglied und strammer Nazi – ein verwirrendes Engagement in dem bis in die Achtziger hinein deutsch-aversen Glyndebourne-Betrieb; über 80 Jahre Glyndebourne berichteten wir in operalounge.de 2016).

„Busch at Glyndebourne“ bei Warner – Audrey Mildmay und John Christie, Glyndebourne Archive

Christie (1899 – 1953) liebte seine Frau und Mozart, schon wegen der stimmlichen Möglichkeiten für sie. Busch liebte ebenfalls Mozart und hatte neben Verdi reichlich Mozart in Dresden vor dem Krieg dirigiert. Carl Ebert (als Ersatz für den dankenden Max Reinhardt) war mit dabei, als die erste Premiere im neuen Haus über die Bühne ging: Le Nozze di Figaro, bemerkenswerter Weise für die Zeit in Italienisch (sort of, wenn man den Anglo-Anteil hört), aber 1934/5 ohne Rezitative eingespielt – eine Praxis, die sich ja bis zu Karajans Figaro 1949 gehalten hat. Man traute den Hörern die „langen“ Buffa-Rezitative dieses damals wenig bekannten Werkes zumal auf den teuren Schellacks nicht zu. Parallel dazu wurde 1935 Cosi fan tutte gespielt und aufgenommen, 1936 folgte Don Giovanni. Auch diese beiden Opern waren kein Standardrepertoire und zeigen die innovative Kraft der Glyndebourne-Macher, die diese drei Opern in ganz kurzer Zeit in Sussex auf die Bühne brachten. Und es erscheint uns heute als ein Wunder, dass Glyndebourne auch noch eine Firma (Parlophone, später Columbia/ EMI) fand, die diese drei Gesamtaufnahmen auf unzähligen Schellacks zu produzieren wagte, die ersten ihrer Spezies (die in der Folge bei ebenso vielen Firmen bis heute herauskamen, zuletzt bei Naxos). Mozart wurde damals nicht viel gespielt und wenn dann verschnitten und natürlich in Englisch. Noch nach dem Krieg gab es den Tristan in Italienisch in Covent Garden (wo Thomas Beecham Mozart vorantrieb und Maggie Teyte mit dünner Stimme darin mitwirkte). Bemerkenswert also, dass Glyndebourne in so kurzer Zeit zum Zentrum des italienischen Mozart in England und später in Europa wurde.

Buschs musikalische Wirkung ist für die Zeit unglaublich modern, agogisch, mit Drive und Schwung. Hört man diese Vorkriegsopern heute, mag man nicht an ihr historisches Entstehungsdatum glauben. Er holte die besten Musiker aus London und aus den Flüchtlingslagern, trimmte den heute berühmten Chor (Jani Strasser) zu Höchstleistungen und achtete auf ein überzeugendes Interplay der singenden Akteure. Die Dokumente profitieren von Eberts Regie, den man auf dem bezaubernden Film „On such a night“ bei den Proben beobachten kann. Regie- und Musiktheater vom Feinsten also.

„Busch at Glyndebourne“ bei Warner – bemerkenswerte Ina Souz auf ihrer einzigen LP/ OBA

Die Besetzungen sind noch heute beispielhaft. Ina Souez (1903 – 1992; Fiordiligi und Donna Anna) kam aus Amerika. Sie hat eine bemerkenswerte Stimme, voller Feuer und Sinn für´s Drama. Es gibt eine LP mit Arien von ihr, wo sie auf dem Cover vor ihrem recht freizügigen Porträt als Norma posiert – eine bemerkenswerte Frau in der Tat, die für ihre Auftritte in Glyndebourne aus Covent Garden (Micaela) los geeist werden musste. Louise Helletsgruber kam aus Wien (1901 – 1967/ Donna Elvira/ Dorabella) und vereint die besten Eigenschaften der Wiener Mozartschule mit cremigem Gesang und schönem Affekt. Willi Domgraf-Fassbaender ist sein bekanntes Selbst. Audrey Mildmay (1900 – 1950) bleibt eine idiomatische (!) wenngleich dünnstimmige Susanna (pace Mrs. Christie, aber Ihre scones waren vielleicht besser). Aulikki Rautawaara (1906 – 1990/ Contessa) zeigt ebenfalls einen gutgeschulten, pastosen Mozart-Sopran. Der vor allem in GB gefeierte Tenor Heddle Nash (1894 – 1961) ist sich für den Don Basilio nicht zu schade und gibt einen gepflegten Ferrando, an dessen Seite Domgraf-Fassbaender großformatig-präsente Figur macht. Der kanadische John Brownlee (1900 – 1964) singt den Conte/ Alfonso und blieb in London und New York ein gefeierter Star. Und schließlich ist Irene Eisinger (1903 – 1994) eine zuverlässige Despina im Vorkriegssoubretten-Modus. Für mich sind es die Damen, die hier in allen drei Opern das Rennen machen.

Nach diesen drei Mozart-Gesamaufnahmen war kein Geld mehr da für weitere. Das Projekt Idomeneo blieb liegen. Und es kam der Krieg, der mit seinen deutschen Bomben auch England erschütterte. Glyndebournes Spielbetrieb ruhte, das Theater und das Herrenhaus wurden zum Krankenhaus und Erholungsheim für verwundete Soldaten. Erst 1950 kam das Festival wieder auf die Beine. Christies, Busch und Ebert waren zur Stelle. Und es gab dann wieder Mozart pur, mit jungen, vielversprechenden Sängern aus Großbritanien, Wien, Europa. Glyndebourne nahm wieder Fahrt auf, als Festival mit Konzerten bei den Londoner Proms und gastweise beim Edinburgh Festival, mit neuen Produktionen. Cosi fan tutte und Idomeneo sind als Querschnitte von 1950/ 51 aus diesen Nachkriegsjahren erhalten. Und mit was für glorioser Besetzung. Die ganz junge Sena Jurinac, Erich Kunz, Blanche Thebohm, der britische Alround-Tenor Richard Lewis (Geschmackssache, aber sehr beliebt), Mario Borelli, der junge aufstrebende Alexander Young (der sich zu einem Tenorstar entwickelte) und manche mehr. Birgit Nilsson wurde ausgebootet – sie wollte zu viel Geld. Der spätere Met-Intendant Rudolf Bing war Opern-Manager. Wieder dirigiert Fritz Busch, und auch das bekannt prachtvoll.

Da ist sie – die wunderbare Sena Jurinac als Contessa 1955 in Glyndebourne/Szene aus dem Film „On such a night“/ Glyndebourne Shop

Zudem erlebt einer dieser beiden Querschnitte, Idomeneo, seine CD-Premiere. Es gab beide nach der Columbia-Erstausgabe in den späten Siebzigern nur als LPs in der begehrten EMI-Billigserie World Record Club mit Szenenfotos vorne drauf – wunderbar. Così fan tutte fand den Weg zu Testament. Idomeneo erscheint nun zum ersten Mal als CD. Beide sind eine mehr als willkommene Bonusgabe der Warner Classics, die mit dieser fabelhaft restaurierten Mozart-Edition Fritz Busch und Glyndebourne ein Denkmal setzen. Dank aber vor allem an Audrey & John Christie für ihr gelebtes Märchen, dem wir diese inspirierten und inspirierenden Aufnahmen verdanken. Geerd Heinsen

Mozart – Fritz Busch at Glyndebourne; Warner Classics 8 CD, dreisprachige Beilage verschiedener Autoren; 0190295801748.. Und als PS.: Erinnert werden soll auch an die beiden Live-Mitschnitte der Londoner Glyndebourne-Konzerte 1950/51, Cosi fan tutte und Idomeneo, beide also komplett von Busch dirigiert und weitgehend mit der LP-Besetzung der Querschnitte, also wieder Sena Jurinac, Richard Lewis und andere, aber diesmal – ohne Rücksichten auf bestehende Platten-Verträge – mit Leópold Simoneau, Birgit Nilsson (jaja), Alfred Poell und anderen mehr. Diese beiden also bei Immortal Recordings mit Hilfe des BrüderBuschArchivs in wirklich sehr passablem Klang und englisch-sprachiger Ausstattung. Unbedingt als Zusatz empfehlenswert und in operalounge.de oft besprochen, auch der Film von 1955, „On such a night“, über den operalounge.de mehrfach berichtete. G. H.

Glyndebourne: Pausenfreuden auf grünen Wienen/Glyndebourne Archive

Und nun der Artikel von Jürgen Schaarwächter vom BrüderBusch Archiv im Max-Reger-Institut, Karlsruhe: Das „englische Salzburg“: Fritz Busch und Mozart in Glyndebourne (aus dem Beilageheft zur neuen Warner-Edition). Eine Begegnung mit weitreichenden Folgen: 1930 produzierte John Christie auf seinem Anwesen Glyndebourne Die Entführung aus dem Serail, und schon im folgenden Jahr heiratete er die Blonde der Inszenierung, die kanadische Sopranistin Audrey Mildmay. Schon im Januar 1932 wurde mit dem Bau eines Opernhauses begonnen, dessen musikalische Ausrichtung einerseits auf die Interessen und Fähigkeiten der Hausherrin ausgerichtet, ansonsten aber als durchaus ambitioniert zu bezeichnen war. Nicht zuletzt weil der deutsche Dirigent Fritz Busch im Rahmen der nationalsozialistischen „Gleichschaltung“ seinen Posten als Generalmusikdirektor der Dresdner Staatsoper verloren hatte, konnte das folgende Schreiben der Agentin Frances Dakyns von November 1933 auf fruchtbaren Boden fallen: „Dear Fritz, There is a Mr. John Christie, who has built an Opera House (stage ungefähr wie Residenz Theatre in München) in the country at his house (in Sussex) GLYNDEBOURNE near Lewes. He has viel Geld und eine hübsche Frau – eine Sängerin – Zerlina. He is a good business man and thinks he can make good opera pay in England.“ Büschs Interesse war geweckt, in den folgenden Wochen konkretisierten sich seine Vorstellungen stetig. Doch erst als klar wurde, dass sich seine Verpflichtungen in Buenos Aires wegen finanzieller Schwierigkeiten der dortigen Oper drastisch verkürzen würden, konnte er fest zusagen. Nun war es allerhöchste Zeit, Musiker für das Festival zu engagieren, der designierte Generalmanager Rudolf Bing (Glyndebourne bis zu seinem Wechsel an die Metropolitan Opera 1949 verbunden) konnte nahezu täglich Rapport geben. Dem musikalischen Team gehörten neben Busch Jani Strasser, Hans Oppenheim und Alberto Erede an.

Glyndebourne: Das künstlerische Vor- und Nachkriegs-Garantie-Duo – Carl Ebert und Fritz Busch/GOF

Anfang Februar wurde klar, dass man Max Reinhardt nicht als Regisseur für die Eröffnungssaison gewinnen könnte; statt seiner wurde auf Buschs Anraten Reinhardts Schüler Carl Ebert verpflichtet. Ebert, der der als Nazigegner 1933 Deutschland verlassen hatte, hatte sich seit einem gemeinsamen Berliner Maskenball 1932 und einer Salzburger Entführung im selben Jahr als enger „Bruder im Geiste“ Buschs erwiesen – sowohl in Bezug auf seine politische Einstellung als auch mit Blick auf den Perfektionsdrang in Richtung auf das „Gesamtkunstwerk“ Oper, in dem szenische Darbietung, musikalische Ausarbeitung, Ausstattung und Lichtkunst eine unlösbare Einheit ergaben.

Sechs intensive Probenwochen gingen dem ersten Festival voraus, und es mag nicht überraschen, dass sich Busch derart verausgabte, dass er, so berichtet seine Frau, „unmittelbar vor der ersten Aufführung einen leichten Herzanfall erlitt, mit dem er Glyndebourne eröffnet hat, weil er sich weigerte, irgendwelche Rücksicht darauf zu nehmen.“ Insgesamt konnte er mit der Besetzung der Eröffnungssaison (Le nozze di Figaro und Così fan tutte) zufrieden sein. Willi Domgraf-Fassbaender, einst Mitglied der legendären Berliner Kroll-Oper, übernahm Guglielmo und Figaro, die ausgewiesene Mozart-Sängerin Luise Helletsgruber von der Wiener Staatsoper Cherubino und Dorabella, der bedeutende englische Tenor Heddle Nash Ferrando und Basilio. Außerdem waren u.a. Ina Souez als Fiordiligi, Roy Henderson als Graf und Aulikki Rautawaara als Gräfin mit von der Partie; und nicht zu vergessen Audrey Mildmay als Susanna. Unter dem Namen „Glyndebourne Festival Orchestra“ spielten fast ausnahmslos Mitglieder des London Symphony Orchestra.

Glyndebourne – die Rasenflächen warten auf die Pausenbesucher zum Dinner im Freien auf Wolldecken/ Glyndebourne Archive

.Der Eröffnungsabend (28. Mai) war ein Triumph; Audrey Mildmay bezauberte durch ihre Frische und ihren Charme sowie durch die Reinheit ihres Italienisch (damals – man kann es auch auf den Schallplatten hören – noch eine Seltenheit). Über Domgraf-Fassbaenders überschwänglichen Figaro gingen die Meinungen auseinander, doch insgesamt war sich die Presse einig, dass die Aufführungen der Perfektion extrem nahe gekommen seien. Dieser Nimbus umgibt die Klangdokumente dieser ersten Jahre noch heute. Die erste Saison endete mit einem Defizit von £7.000 – Christie hatte ein deutlich schlechteres Ergebnis befürchtet. Einen nicht unwesentlichen Anteil an den Einnahmen (neben den damals ausgesprochen hohen Eintrittspreisen von £2) nahm schon damals die Verköstigung in den Pausen ein – die exklusive Weinliste von Glyndebourne war legendär.

Die Saison 1935, die zusätzlich Neuinszenierungen von Die Entführung aus dem Serail und Die Zauberflöte brachte, für die das Bühnenhaus des Theaters vergrößert worden war, war doppelt so lang wie die vorhergehende – in gut vier Wochen fanden 25 Aufführungen statt. Der deutsche Tenor Walther Ludwig wurde als Belmonte und Tamino engagiert, Ivar Andresen, mit dem Fritz Busch seit vielen gemeinsamen Dresdner Jahren gut bekannt war, übernahm Osmin und Sarastro, der Australier John Brownlee debütierte als Don Alfonso und Sprecher. Die junge schottische Sopranistin Noel Eadie sprang kurzfristig für die Partien der Konstanze und der Königin der Nacht ein, Aulikki Rautawaara übernahm neben der Contessa die Pamina, Heddle Nash neben dem Basilio den Pedrillo. Luise Helletsgruber, die auf die Partie der Pamina gehofft hatte, wurde in der folgenden Saison durch die Donna Elvira getröstet, eine Paraderolle, mit der sie auch in Salzburg Triumphe feierte. Roy Henderson und Willi Domgraf-Fassbaender teilten sich die Partie des Papageno; außerdem war Domgraf-Fassbaender als Figaro und (alternierend mit Carl Ebert) als Bassa Selim zu erleben.

„Cosi fan tutte“: die LP-Ausgabe bei WRC/ EMI

Die bei den Salzburger Festspielen vergleichsweise ungeliebte Così fan tutte blieb ein Renner in Glyndebourne – nach den sechs Aufführungen 1934 wurde die Oper bis 1939 insgesamt 27-mal gegeben. Auch Le nozze di Figaro blieb ohne Unterbrechung im Programm und war – nach ebenfalls sechs Aufführungen in der ersten Saison – bis 1939 insgesamt nicht weniger als 40-mal zu hören. In der Saison 1935 ergab sich kurzfristig eine Terminkollision – Ina Souez war gleichzeitig an Covent Garden als Micaela in Carmen engagiert, und erst nach einigem Hin und Her wurden die Termine entzerrt, so dass Souez, von Busch in diesem Zusammenhang als die „vielleicht beste[…] Sängerin des Glyndeb. Ensembles“ beschrieben, auf die man unmöglich verzichten könne, allen Verpflichtungen nachkommen konnte.

Die Verbindung zu Rundfunk und Schallplattenindustrie zeugt von der Weitsicht des Unternehmens Glyndebourne. Die Veröffentlichung von Buschs Interpretationen der drei da Ponte-Opern Mozarts 1934-36 für His Master’s Voice war damals singulär – zwar war schon seit 1907 diverses italienisches Standard-Repertoire (Rossini, Verdi, Puccini, Verismo) produziert worden, aber noch nie eine vollständige Mozart-Oper. So war gänzlich unabsehbar, wie sich die Sets mit 17 (Le nozze di Figaro), 20 (Così fan tutte) und 23 (Don Giovanni) Schellackplatten verkaufen würden. Um zu sehen, wie sich die ganze Sache anließ, wurde 1934 mit einer mobilen Aufnahmeeinheit zunächst nur einen Vormittag lang aufgenommen (am 6. Juni); die restlichen Aufnahmen zu Le nozze di Figaro entstanden am 24. und 28. Juni 1935 (nur in einer Rolle ergaben sich Besetzungsinkonsistenzen: Der Doktor Bartolo wurde 1934 von Norman Allin, 1935 – und nur für die Schallplatte – vom damals 27-jährigen Italo Tajo gesungen, damals Mitglied des Opernchores). Um die Oper „handhabbar“ zu machen, wurden im Vergleich zur Live-Aufführung zahlreiche Kürzungen vorgenommen, insbesondere in den Rezitativen; doch auch Basilios Arie im vierten Akt, in den Aufführungen wichtiges Element zur Bewahrung der Proportionen des Ganzen und laut Kritiken ein eigener Höhepunkt, wurde aus den Aufnahmesitzungen gestrichen.

Glyndebourne – das Herrenhaus/ Wikipedia

Es ist interessant zu sehen, dass die Einspielung des Figaro mit jener der Così verschränkt erfolgte – die Aufnahme von Mozarts letztem Dramma giocoso fand von 25. bis 28. Juni 1935 und damit zwischen den restlichen Aufnahmesitzungen für Figaro statt. Dass weder Entführung noch Zauberflöte für Tonträger mitgeschnitten wurden, lag möglicherweise zum Teil in der nicht idealen Solistenbesetzung begründet, aber sicher auch in dem deutlich beschränkteren Markt für deutschsprachige Oper. Der erste Rundfunkmitschnitt erfolgte am 18. Juni 1936 durch die B.B.C. – eine unvollständige Übertragung von Le nozze di Figaro mit Mariano Stabile als Figaro.

Mozart und Glyndebourne: Louise Helletsgruber sang die Donna Elvira und Dorabella/ kulturpool.nl

Als Musterbeispiel des musikalischen und darstellerischen Zusammenspiels wird allgemein – auch wegen der fast gesellschaftsspielartig angelegten Personenkonstellation – Cosi fan tutte angesehen. Das „Doppelpaar“ und die beiden Drahtzieher der Handlung sind in perfekter Balance gehalten, und gerade als Ensembleleistung ist die Oper wohl auch in Glyndebourne so erfolgreich gewesen (schon beim Figaro waren zuerst die Ensembles eingespielt worden). Und in der Tat überstrahlen die Ensembleszenen nicht selten wegen des Miteinanders der Singakteure die Einzelleistungen. Im Rückblick betrachtet, sind neuere Einzelleistungen sicher jenen der frühen Jahre gleichwertig oder überlegen – in musikalischer Hinsicht etwa sollte Sena Jurinac ihre Vorgängerin Ina Souez als Fiordiligi mit Leichtigkeit übertreffen (auch wenn Souez, die sich in Don Giovanni hörbar wohler fühlt, Spitzentöne bietet, nach denen Elisabeth Schwarzkopf die ihren modelliert haben könnte). Eine weitere Qualität der frühen Glyndebourner Opernaufnahmen ist die Lebendigkeit des dramatischen Ausdrucks, der sich auch ohne die Optik vermittelt. Dieser dramatische Ausdruck ist besonders auch in den Rezitativen greifbar, und die Technik, die Secco-Rezitative mit dem Flügel zu begleiten, scheint heute weniger falsch als der Einsatz des Cembalos neben dem modernen Orchester.

Es würde zu weit führen, wollte man sämtliche Folgesaisons in Glyndebourne bis 1939 im Detail betrachten. Im Vorfeld der Spielzeit 1936 wurde der Zuschauerraum auf 433 Plätze vergrößert; sie wurde am 29. Mai mit Don Giovanni eröffnet. John Brownlee übernahm die Titelrolle, Ina Souez, Luise Helletsgruber und Audrey Mildmay waren das Damentrio. Roy Henderson übernahm (neben Guglielmo und Papageno) den Masetto, der von Busch sehr geschätzte Koloman von Pataky von der Wiener Staatsoper den Ottavio. Als Leporello, Doktor Bartolo und Osmin brillierte der Neuzugang Salvatore Baccaloni – ein heute legendärer Singdarsteller, mit dem Busch viele Male zusammenarbeitete. Alexander Kipnis übernahm den Sarastro, der dänische Tenor Thorkild Noval den Tamino, Aulikki Rautawaara war wieder die Pamina. 1937 sah keine Neuinszenierung in Glyndebourne, und auch die Tonträgerkooperation mit His Master’s Voice wurde auf Eis gelegt (bezeichnenderweise entstand Thomas Beechams Zauberflöten-Einspielung 1937/38 in Berlin).

Mozart in Glyndebourne – John Brownlee als Don Giovanni 1935/ Glyndebourne Archive

Erst 1950 – mittlerweile war das Edinburgh Festival als Ableger von Glyndebourne gegründet worden – war Fritz Busch zurück in Sussex. Die erste Mozart-Neuinszenierung war Die Entführung aus dem Serail. Die Besetzung der Oper stellte Busch abermals nicht ganz zufrieden. Auch ließ sich eine Einspielung nicht realisieren – Endre Koreth, der Glyndebourner Osmin, war bereits von Decca für eine Gesamtaufnahme engagiert worden, die aber unter Josef Krips mit dem Ensemble der Wiener Staatsoper zustande kam. Così fan tutte hingegen beglückte Busch zutiefst. Der Funke sprang wieder über, die intensive Probenarbeit wurde belohnt, die Presse überschlug sich. Binnen kurzer Frist wurden von His Master’s Voice Aufnahmesitzungen anberaumt, um Mitte Juli, zu Halbzeit des Festivals, zumindest Highlights aus Cosi einzuspielen. Für 1951 wurden Neuinszenierungen von Don Giovanni und Idomeneo angesetzt – für Idomeneo sollte es die erste professionelle Aufführung in Großbritannien werden (in einer von Hans Gäl eingerichteten, stark gekürzten Fassung). Ein neues Mozart-Ensemble bildete sich heran, das ohne Frage den Besetzungen in Wien oder Salzburg gegenüber mithalten konnte. Neben Jurinac wurde der kanadische Tenor Léopold Simoneau verpflichtet, den Busch in New York entdeckt hatte. Richard Lewis, der Ferrando von 1950, übernahm die Titelrolle im Idomeneo und blieb alleiniger Rolleninhaber in Glyndebourne bis 1974. Am schwierigsten zu besetzen war die Sopranpartie der Elettra – nachdem Hilde Zadek und Blanche Thebom die Rolle abgelehnt hatten, schlug Busch die junge Birgit Nilsson vor, mit der er in Stockholm zusammengearbeitet hatte. Carl Ebert lehnte die nordische Kühle ausstrahlende Sängerin ab, doch wurde sie mangels Alternative engagiert. Ihre Honorarforderungen für ihre Mitwirkung an der Produktion von Ausschnitten aus der Oper für die Schallplatte (die am 2. und 3. Juli in London erfolgte) sorgten dafür, dass sie in den wenigen ihren Part betreffenden Ausschnitten durch den Cherubino der Saison Dorothy MacNeil ersetzt und nie wieder nach Glyndebourne eingeladen wurde. Auch Simoneau (der kontraktlich an das niederländische Philips-Label gebunden war) konnte auf dem schönen Klangdokument nicht mitwirken, das später mit dem Grand Prix du Disque ausgezeichnet wurde. Bei der (vom Rundfunk übertragenen) vorletzten Aufführung von Don Giovanni am 19. Juli 1951 erlitt Busch während des ersten Aktes einen Schwächeanfall und übergab während der Pause den Taktstock an seinen Assistenten John Pritchard, der nach Buschs Tod 1952 die Wiederaufnahmen des Idomeneo dirigierte und 1964 Nachfolger Vittorio Guis als musikalischer Leiter des Festivals wurde. Jürgen Schaarwächter, 2017 Max-Reger-Institut mit BrüderBuschArchiv, Karlsruhe

Busch und Mozart in Glyndebourne: der Autor Jürgen Schaarwächter/ BrüderBuschArchiv

Wir danken ganz außerordentlich Dr. Schaarwächter und Bertrand Castellani von Warner Classics für die Genehmigung zur Übernahme des Textes aus dem Beilage-Booklet der neuen Edition „Mozart – Fritz Busch in Glyndebourne“. Jürgen Schaarwächter vom BrüderBuschArchiv hat in zahlreichen Veröffentlichungen über die Mozart-Aufnahmen Fritz Buschs in Glyndebourne geschrieben, so auch in den Boklets zu den Live-Mitschnitten bei Immortal Performances;

Jerome Kern gehört zu den wichtigsten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts – von 1905 bis in die 40er Jahre hinein haben seine Operetten, Musicals und Filmmusiken das Land geprägt. Jetzt ist beim Label Nimbus Records eine pralle Doppel-CD erschienen mit 51 großen Jerome-Kern-Songs.

Jerome Kern gehört zu den wichtigsten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts – von 1905 bis in die 40er Jahre hinein haben seine Operetten, Musicals und Filmmusiken das Land geprägt. Jetzt ist beim Label Nimbus Records eine pralle Doppel-CD erschienen mit 51 großen Jerome-Kern-Songs.

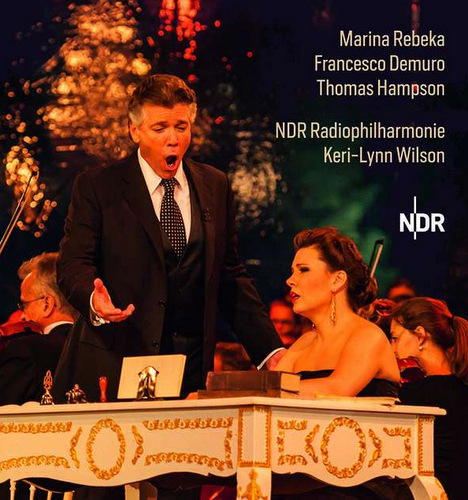

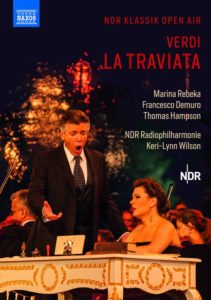

2000 Zuschauer konnten im vergangenen Jahr (2017 gab es Rigoletto) auf Stühlen vor der Bühne, weitere 20 000 am

2000 Zuschauer konnten im vergangenen Jahr (2017 gab es Rigoletto) auf Stühlen vor der Bühne, weitere 20 000 am