Eine neues Cover plus eine neue Zusammenstellung ergibt nicht zwangsläufig eine neue CD. Bei Warner singt Fritz Wunderlich Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf, Richard Strauss, Fritz Neumeyer, Heinrich Isaac, Heinrich Finck und Adam Krieger. In der Aufzählung steht auch Johann Sebastian Bach, was nicht ganz korrekt ist. Denn mit der Dreingabe dreier Nummern aus der Jagdkantate wird das Genre eigentlich verlassen (0190295928001). Sei’s drum. Was neu anmutet, ist in Wirklichkeit eine CD aus der 2016 erschienen Warner-Sammlung Fritz Wunderlich, die Tenor-Legende (190295921545). Verändert wurde lediglich die Abfolge der Nummern. Die zwei Tracks der Kantate wurden aus unerfindlichen Gründen in drei aufgesplittet. Mehr nicht.

Schon die Box selbst war bekanntlich nicht exklusiv. Ein Griff ins Regal, wo Wunderlich ein stattliches Fach füllt – und sie entpuppte sich als Eins-zu-Eins-Übernahme der EMI-Edition „Great Moments of … Fritz Wunderlich“ aus dem Jahr 2000. Nach der Übernahme durch Warner wurde der Eindruck erweckt, als hätten EMI und Electrola, die den Tenor zu Ruhm und Ansehen verhalfen, nie existiert. Lediglich die Aufnahmedaten geben gut informierten Sammlern Aufschluss darüber, unter welchem Label die jeweiligen Titel erstmals an die Öffentlichkeit gelangt sind. Inzwischen dürften sich auch die letzten Wunderlich-Verehrer an die Neuordnung des Marktes gewöhnt haben. Noch immer lässt das rauschhafte Klangbild nichts zu wünschen übrig. Einem allgemeinen Trend folgend, packte Warner die drei CDs der Edition ebenfalls in Hüllen, mit denen optische Anleihen bei originalen Langspielplatten genommen werden. Dabei wird durchaus großzügig verfahren. Ein Foto, das Wunderlich in weißer Linkerton-Uniform auf dem Cover des alten EMI-Querschnitts durch Puccinis Madame Butterfly zeigte, illustriert nun die Operetten-CD. Passt! Gesondert produzierte Arien und Duette sind gemischt mit Auszügen aus den Gesamtaufnahmen und Querschnitten der EMI.

Schon die Box selbst war bekanntlich nicht exklusiv. Ein Griff ins Regal, wo Wunderlich ein stattliches Fach füllt – und sie entpuppte sich als Eins-zu-Eins-Übernahme der EMI-Edition „Great Moments of … Fritz Wunderlich“ aus dem Jahr 2000. Nach der Übernahme durch Warner wurde der Eindruck erweckt, als hätten EMI und Electrola, die den Tenor zu Ruhm und Ansehen verhalfen, nie existiert. Lediglich die Aufnahmedaten geben gut informierten Sammlern Aufschluss darüber, unter welchem Label die jeweiligen Titel erstmals an die Öffentlichkeit gelangt sind. Inzwischen dürften sich auch die letzten Wunderlich-Verehrer an die Neuordnung des Marktes gewöhnt haben. Noch immer lässt das rauschhafte Klangbild nichts zu wünschen übrig. Einem allgemeinen Trend folgend, packte Warner die drei CDs der Edition ebenfalls in Hüllen, mit denen optische Anleihen bei originalen Langspielplatten genommen werden. Dabei wird durchaus großzügig verfahren. Ein Foto, das Wunderlich in weißer Linkerton-Uniform auf dem Cover des alten EMI-Querschnitts durch Puccinis Madame Butterfly zeigte, illustriert nun die Operetten-CD. Passt! Gesondert produzierte Arien und Duette sind gemischt mit Auszügen aus den Gesamtaufnahmen und Querschnitten der EMI.

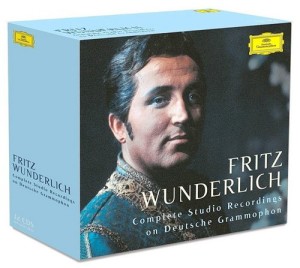

2016 war ein Fritz-Wunderlich-Jahr. Begangen wurde der fünfzigste Todestag. Dieser Gedenktag will überhaupt nicht zu ihm passen. Und doch ist nicht daran zu rütteln. Am 17. September 1966 ist der Tenor an den Folgen eines Unfalls gestorben. Neun Tage vor seinem sechsunddreißigsten Geburtstag. Es fällt schwer, ihn sich mit Mitte Achtzig vorzustellen. Durch die tragischen Umstände seines Todes sind ihm ewige Jugend gegeben. Er bleibt der Strahlemann, der niemals altert. Nicht stimmlich, nicht in seiner äußeren Erscheinung. Dieses Phänomen gleicht dem Stoff, aus dem phantastische Romane bestehen. Mit Wiederauflagen seiner Platten, mit Ausgrabungen und immer neuen Zusammenstellungen, wird die Erinnerung an Wunderlich wach gehalten. Jetzt haben neben Warner die Deutsche Grammophon und BR Klassik, das Label des Bayerischen Rundfunks, reichlich Nachschub geliefert. Wunderlichs Aufnahmen waren nicht für einen Moment vom Markt. Es gibt auch Bücher und Filme. Seine Fans in aller Welt, die immer noch ein paar Aufnahmen mehr im Schrank haben, als offiziell im Umlauf sind, haben sich längst online verbrüdert und werden im Netz von der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft mit Infos versorgt. Mit Wunderlich lässt sich offenkundig immer noch Geld verdienen. Gut so. Wunderlich geht immer. Spätestens im Advent wird das Weihnachoratorium hervorgeholt, in Stereo unter Karl Richter. Kaum einer singt es so schön wie Wunderlich.

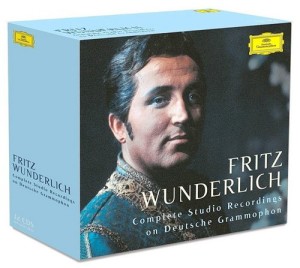

Diese Aufnahme ist auch in der Sammlung Complete Studio Recordings on Deutsche Grammophon (4796438) enthalten. Wie Karteikarten stecken die 32 CDs platzsparend in einer himmelblauen Schachtel, darauf der Sänger im Glanzfoto als Tamino. Die Aufmachung macht viel her, zumal sich die einzelnen Alben in ihrer äußeren Erscheinung an den originalen Schallplattenhüllen orientieren. Nur beim Weihnachtsoratorium und bei L’Orfeo wurde gespart. Was wie die ersten Auflagen im Rahmen der eleganten Archiv Produktion der Grammophon aussehen soll, lässt eher an den Aufdruck einer Mehltüte im Supermarkt denken. Die drei „echten“ Opernproduktionen mit dem Gelbetikett – Zauberflöte (Tamino), Entführung aus den Serail (Belmonte) und Wozzeck (Andres) sowie Beethovens Missa Solemnis und Haydns Schöpfung (nach Wunderlichs Tod mit Werner Krenn vollendet) – sehen tatsächlich so aus, als stünden sie noch als Kassetten im Schaufenster eines Plattenladens, den es so nicht mehr gibt. Sie gehören zum eisernen Bestand vieler Sammlungen und können immer noch mithalten mit den zahlreichen Einspielungen, die danach auf den Markt gelangten. Nur Monteverdis Orfeo ist ein durch und durch historisches Dokument. So wurde der Divino Claudio 1955 gespielt – also meilenweit von dem entfernt, was heute als historisch informierte Aufführungspraxis (HIP) gilt. Man wusste es nicht anders. Immerhin kommt mit Bernhard Michaelis als erster Hirt bereits ein Sänger zum Einsatz, der heute als Countertenor bezeichnet werden würde. Der Monteverdi ist eine ganz frühe Grammophon-Produktion (damals noch in der Leinen-Kassette mit wissenschaftlicher Beilage).

Diese Aufnahme ist auch in der Sammlung Complete Studio Recordings on Deutsche Grammophon (4796438) enthalten. Wie Karteikarten stecken die 32 CDs platzsparend in einer himmelblauen Schachtel, darauf der Sänger im Glanzfoto als Tamino. Die Aufmachung macht viel her, zumal sich die einzelnen Alben in ihrer äußeren Erscheinung an den originalen Schallplattenhüllen orientieren. Nur beim Weihnachtsoratorium und bei L’Orfeo wurde gespart. Was wie die ersten Auflagen im Rahmen der eleganten Archiv Produktion der Grammophon aussehen soll, lässt eher an den Aufdruck einer Mehltüte im Supermarkt denken. Die drei „echten“ Opernproduktionen mit dem Gelbetikett – Zauberflöte (Tamino), Entführung aus den Serail (Belmonte) und Wozzeck (Andres) sowie Beethovens Missa Solemnis und Haydns Schöpfung (nach Wunderlichs Tod mit Werner Krenn vollendet) – sehen tatsächlich so aus, als stünden sie noch als Kassetten im Schaufenster eines Plattenladens, den es so nicht mehr gibt. Sie gehören zum eisernen Bestand vieler Sammlungen und können immer noch mithalten mit den zahlreichen Einspielungen, die danach auf den Markt gelangten. Nur Monteverdis Orfeo ist ein durch und durch historisches Dokument. So wurde der Divino Claudio 1955 gespielt – also meilenweit von dem entfernt, was heute als historisch informierte Aufführungspraxis (HIP) gilt. Man wusste es nicht anders. Immerhin kommt mit Bernhard Michaelis als erster Hirt bereits ein Sänger zum Einsatz, der heute als Countertenor bezeichnet werden würde. Der Monteverdi ist eine ganz frühe Grammophon-Produktion (damals noch in der Leinen-Kassette mit wissenschaftlicher Beilage).

Eine der berühmten Einspielungen mit dem Gelbetikett: Die einzelnen CDs gleichen den alten Platten.

Danach wechselte Wunderlich die Aufnahmefirmen und kehrte erst nach 1960 zur DG zurück. Seine Tochter Barbara, die beim Tod des Vaters noch ein kleines Kind gewesen ist, spricht in einem Grußwort von einer „Wunschpartnerschaft“ mit der DG. Bei der EMI/ Electrola habe er Mühe gehabt, „seine künstlerischen Ziele umzusetzen“. Das Repertoire sei „hauptsächlich auf deutsche Spielopern und Operettenquerschnitte“ beschränkt gewesen. Es ist davon auszugehen, dass es bei der Grammophon große Pläne in die Zukunft gegeben hat. Am Ende zählt, was tatsächlich zustande kam. Jedenfalls gönnte sich nach der Electrola auch die Grammophon ihren Querschnitt durch die deutsche Spieloper Zar und Zimmermann, lässt Wunderlich als Marquis Chateauneuf seinem flandrisch Mädchen nochmals Lebewohl sagen. Ein weiterer Querschnitt, diesmal durch Verdis La Traviata, kommt als solcher viel zu spät. Während die Callas an der Scala in der opulenten Inszenierung von Luchino Visconti bereits in die Musikgeschichte eingegangen war, begab sich zehn Jahre später im gut fünf Autostunden von Mailand entfernten München Wunderlich mit einem deutschsprachigen Team aus Hilde Güden, Claudia Hellmann, Dietrich Fischer-Dieskau, Friedrich Lenz, und Karl-Christian Kohn ins Studio, um die Gläser „in vollen Zügen“ zu leeren. Mit dem ebenfalls deutsch gesungenen Eugen Onegin-Querschnitt wird nicht warm, wer das Werk im Original kennt. „Künstlerische Ziele“?

Die Matthäus-Passion in der Grammophon-Box wurde 1964 für die DECCA in Ludwigsburg aufgenommen.

Der Seitenhieb auf die Electrola/EMI verfehlt für mich auch deshalb seine Wirkung, weil die dort produzierten Titel der Grammophon-Konkurrenz in nichts nachstehen und ihr in vielem überlegen sind an Frische und Glanz – der Fenton in den Lustigen Weibern von Windsor (wer hat je so betörend von der „Lerche im Hain“ gesungen?), Hans in der Verkauften Braut (unvergssen neben der Lorengar), Walther von der Vogelweide im Tannhäuser, der Steuermann im Fliegenden Holländer oder der Baron Kronthal im Wildschütz. „Mag der Himmel Euch vergeben!“ Wann und von wem ist der Lyonel mit so viel Emphase gesungen worden wie im EMI-Martha-Querschnitt? Allein mit dieser Aufnahme hätte sich Wunderlich unsterblich gemacht. Sein Ruhm beruht zu einem erheblichen Teil auf diesen Aufnahmen, die große Verbreitung fanden und noch immer sehr beliebt sind.

Deshalb bringt es nicht sehr viel, sein akustisches Erbe nach Firmen und Labels einzuteilen und zu bewerten. Schließlich sind da ja auch noch die ungezählten Rundfunkproduktionen sowie die Mitschnitte aus Opernhäusern und Konzertsälen. Wunderlich war in seinem kurzen Leben äußerst tüchtig. Welcher andere Sänger hat in so wenigen Jahren so viel aufgenommen? Erst aus dieser Vielfalt setzt sich das Bild zusammen, das seine Verehrer in aller Welt von ihm haben. Mit der neuen Box trägt die Deutsche Grammophon das Ihre dazu bei. Wer sich durch die Alben arbeitet, sollte sich in der so verzweigten wie verzwickten Geschichte der Plattenlabels sehr gut auskennen oder einfach hinnehmen, dass unter „Complete Studio Recordings on Deutsche Grammophon“ auch Heliodor mit einer Zusammenstellung von Opernszenen, Decca mit der Matthäus-Passion unter Karl Münchinger, Philips mit Oster-Oratorium und Magnificat von Bach fallen – also aus den Beständen des erst recht spät zusammengekauften Universal-Konglomerats.

„Künstlerische Ziele“ im Gegensatz zu den EMI/Electrola-Aufnahmen? In der neuen Box ist da auch noch die Polydor mit einer starken Fraktion von fünf CDs. „Eine Weihnachtsmusik“, „Die bist die Welt für mich“, „Ein Lied geht um die Welt“, „Wunderlich populär“, „Wunderlich in Wien“. An diesen leicht gestrickten Alben, die gute Laune verbreiten sollen, ist kein Vorbeikommen. Mich erinnern sie an eine Musikbox, in die ein Geldstück gesteckt wurden – und schon ging’s los. Julius Patzak muss allerdings ganz schnell vergessen, wer den Wiener Liedern etwas abgewinnen will. Patzak verpackt eine ganze untergegangene Epoche in diese Gesänge. Bei ihm sind Ironie und Sentimentalität kein Widerspruch. Wunderlich aber verschickt bunte Postkarten vom Prater, aus Sievering, und das „kleine Hotel“ im verschwiegenen Gässchen auf der Wieden dürfte seine besten Tage längst hinter sich haben. Um bei Polydor zu bleiben. Mit einem Blick in die Online-Enzyklopädie Wikipedia erledigt sich die Frage von selbst, warum im Booklet nichts über das Label-Geflecht zu lesen ist. Der Text-Rahmen wäre gesprengt worden.

Diese CD ist eine von fünf, die unter dem Label Polydor auf den Markt gekommen sind und nun in die Grammophon-Box aufgenommen wurden.

Schuberts Schöne Müllerin und Schumanns Dichterliebe sind zwei echte Grammophon-Klassiker, die als Zeugen für die Wunschpartnerschaft stehen. Begleitet von Hubert Giesen, hat der Liedersänger Wunderlich seine Begabung wie zu einem Konzentrat verdichtet. Mehr geht nicht. Beide CDs sind jeweils mit anderen Liedern aufgefüllt. Er sei erst „sehr spät zum Lied gekommen“, zitiert Thomas Voigt in seinem höchst sachkundigen Booklet-Text den Sänger. „Aber nicht deshalb, weil ich vorher keine Beziehung dazu hatte, sondern weil ich wusste, dass ich nur dann Lieder singen kann, wenn ich meine Stimme dafür absolut beherrsche“. Das sei die wichtigste Voraussetzung für das Lied. Auf den ersten Blick ist dieses Zitat wie gemacht für die neue Edition, in der die Lieder mit nur zwei CDs eine vergleichsweise bescheidene, dafür aber umso kostbarere Abteilung bilden. Sie sind die Wunderkammer der ganzen Sammlung. Leider gibt es für das beigefügte Interview keine Zeitangabe. Es dürfte aus den letzten Lebensjahren stammen. Entgegen seinen eigenen Angaben beschäftigte sich Wunderlich ziemlich zeitig mit Liedern, auch in sehr frühen Epochen. Dafür gibt es akustische Belege. Bereits 1955 hat er – um nur zwei Beispiele von vielen zu nennen – wenigsten sechs Nummern aus dem Italienischen Liederbuch von Hugo Wolf und fünf Lieder von Johannes Brahms gesungen. Voigt selbst erwähnt die erste Schöne Müllerin von 1959, die er das „Dokument eines unbekümmerten Newcomers“ nennt. Ja, das trifft es. Wunderlich klingt ungelenk, ziemlich hart, ist meilenweit von der Vollendung entfernt. Er ist mehr sein eigenes Versprechen, das er würde einhalten. Die ganze Bedeutung des Phänomens Wunderlich ist mir erst im Vergleich mit seinen ersten Schritten aufgegangen. Ich kenne keinen anderen Sänger, dessen Aufstieg so lückenlos dokumentiert ist. Es gibt in seiner Karriere diese deutliche Verschiebung nach vorn, als hätte er geahnt, dass ihm nicht viel Zeit bleiben würde.

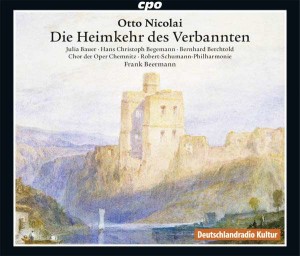

Mit seinem Eigenlabel BR Klassik kommt das Münchner Rundfunkorchester an Fritz Wunderlich nicht vorbei (900314). Er hat in drei der sehr beliebten Sonntagskonzerte im Kongresssaal des Deutschen Museums in München mitgewirkt. Sie wurden von dem Orchester bestritten. Zwei davon sind auf der CD mit jeweils einem Titel berücksichtigt. Die Chateauneuf-Arie „Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen“ von 1965 (und nicht „Leb“ wohl“ wie gleich zweifach gedruckt steht) und der Robert-Stolz-Hit „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n“ von 1966 sollen Wunderlichs „leichtere Seite seines Repertoires“ betonen, ist im Booklet zu lesen. Diesem Grundsatz folgt auch die übrige Auswahl, bei der sich Lortzing und Nicolai neben Fall, Millöcker, Lehár, Künneke, Spolansky und Willy Mattes wiederfinden. Nur die beiden Konzertauftritte sind live. Beim Hören fällt das auf. Der Sänger ist freier und lockerer als im Studio. Bei Stolz läuft der Vortrag auf den erwarteten Beifall hinaus. Im Mitschnitt der gesamten Veranstaltung tobt der Saal. Auf der CD ist dieser Teil erbarmungslos weggeschnitten. Alle Aufnahmen, heißt es, seien bisher unveröffentlicht gewesen. Das stimmt so nur eingeschränkt, weil sieben Nummern zuvor bereits bei The Intense Media auf CD in Umlauf gebracht wurden.

Mit seinem Eigenlabel BR Klassik kommt das Münchner Rundfunkorchester an Fritz Wunderlich nicht vorbei (900314). Er hat in drei der sehr beliebten Sonntagskonzerte im Kongresssaal des Deutschen Museums in München mitgewirkt. Sie wurden von dem Orchester bestritten. Zwei davon sind auf der CD mit jeweils einem Titel berücksichtigt. Die Chateauneuf-Arie „Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen“ von 1965 (und nicht „Leb“ wohl“ wie gleich zweifach gedruckt steht) und der Robert-Stolz-Hit „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n“ von 1966 sollen Wunderlichs „leichtere Seite seines Repertoires“ betonen, ist im Booklet zu lesen. Diesem Grundsatz folgt auch die übrige Auswahl, bei der sich Lortzing und Nicolai neben Fall, Millöcker, Lehár, Künneke, Spolansky und Willy Mattes wiederfinden. Nur die beiden Konzertauftritte sind live. Beim Hören fällt das auf. Der Sänger ist freier und lockerer als im Studio. Bei Stolz läuft der Vortrag auf den erwarteten Beifall hinaus. Im Mitschnitt der gesamten Veranstaltung tobt der Saal. Auf der CD ist dieser Teil erbarmungslos weggeschnitten. Alle Aufnahmen, heißt es, seien bisher unveröffentlicht gewesen. Das stimmt so nur eingeschränkt, weil sieben Nummern zuvor bereits bei The Intense Media auf CD in Umlauf gebracht wurden.

Bei dieser Firma jagt nämlich eine Wunderlich-Box die andere. Auf vier Editionen mit jeweils zehn CDs und eine Zweierbox folgte vor nicht allzu lange Zeit der große Wurf, der alles in den Schatten stellt, was es bisher gab: Fritz Wunderlich – Große Erfolge & Raritäten in einer 50 CD Collection (600271). Um das Andenken an den beliebten Tenor wird seit Jahren gewetteifert. Neben den Firmen mit den aktuellen Angeboten mischen Hänssler, Sony, Audite und Arts mit. Hingegen saßen Myto, Melodram oder Andromeda am Katzentisch der Wettbewerber wie die illegitime Verwandtschaft. Umso mehr wurden sie von Sammlern geliebt, weil sie die Raritäten oft zuerst hervorgeholt haben. Kaum einer wüsste mehr, wie eindringlich Wunderlich den Palestrina von Pfitzner gesungen hat, wäre der Wiener Mitschnitt von 1964 nicht von Myto auf den Markt lanciert worden. RCA hatte 2001 mit Szenen den Anfang einer offiziellen Aufarbeitung gemacht. Seither ist nichts mehr passiert. Selbst Intense Media macht einen großen Bogen im diesen Monolith. Dafür gibt es Wunderlich in Beethovens Christus am Ölberg vom Radio Hilversum (1957), Haydns Theresienmesse aus der Benediktiner-Abtei in Rohr (1962), im Messias von Händel aus der Stuttgarter Liederhalle von 1959, in Bachs h-Moll-Messe vom Deutschen Bachfest 1960 oder in der Johannespassion aus der Freiburger Stadthalle (1958). Das „andere“ Weihnachtsoratorium wurde in etwas gekürzter Form 1955 in der Markuskirche in Stuttgart unter der Leitung von August Langenbeck mitgeschnitten.

Um auf Intense Media zurückzukommen, die neigen dazu, sich selbst Konkurrenz zu machen. Die Perlen sind allerdings geschickt verteilt. Das muss man den Herausgebern lassen. So fasst die dem Umfang nach einmalige Edition nicht nur bereits erschienen Produkte zusammen. Durch neue Mischungen ergibt sich erstens ein neues Bild, und zweitens liegt noch diese und jene Aufnahme, an die sich niemand mehr genau erinnern kann, oben drauf. Ich hätte wetten mögen, dass die „Studentenlieder“ von Fritz Neumeyer (1900-1983) genauso exklusiv sind wie die Sieben Gesänge von Friedrich Zehm (1923-2007) aus dem Privatarchiv des Komponisten. Die Wette hätte ich verloren, denn der Neumeyer ist vor vielen Jahren in der bereits erwähnten Great-Moments-Box der EMI veröffentlicht worden. Und nun bei Warner. Mir scheint, dass mit der Vergesslichkeit der Kunden durchaus gerechnet wird. So ist der Markt. Darf es eine Portion Wunderlich mehr sein? Es darf. Insofern haben jede Box und jedes Album ihren Eigenwert – und die Verehrer des Sängers kommen wohl nicht umhin, immer wieder zuzugreifen, weil sich erst peu à peu herausstellt, was schon vorhanden ist und was nicht. Das Bibeloratorium In terra pax von Frank Martin dürfte neu sein. Neben Wunderlich singen in diesem Mitschnitt von 1953 Agnes Giebel, Marga Höffgen, der Bariton Herbert Brauer und der schweizerische Bassist Paul Sandoz. Wunderlich ist mit dreiundzwanzig Jahren der Jüngste. Es handelt sich um eine der frühesten Aufnahmen. Sein Debüt als Opernsänger stand erst noch bevor. Es gelingen ihm hinreißende solistische Passagen voller Klarheit, Prägnanz und Akkuratesse, wie sie für den Komponisten Martin typisch sind. Von allen Vier ist er auch am besten zu verstehen. Dieses Werk ist keine Empfehlung zum Frühstück am Sonntagmorgen. Es verlangt Aufmerksamkeit und Konzentration. Alle Mitwirkenden, namentlich Wunderlich, fordern sie selbstbewusst ein. Ihr Einsatz für diese Musik bewirkt Stille im Publikum.

Mit sattsam bekannten Aufnahmen wie Kempes Verkaufter Braut rennt Intense Media zwar offene Türen ein, kriegt aber dadurch immer wieder die Kurve, indem Arien und Duette des selben Werkes aus völlig anderer Quelle in die Trackfolge hineingeschoben werden. Größer als zwischen Smetana und Martin, die sich in der stattlichen Edition ziemlich nahe kommen, können Gegensätze nicht sein. Auch diese Sammlung lebt davon. Sie sind, einem Gütesiegel gleich, Ausdruck einer Bandbreite, die heute kein Sänger mehr so beherrscht wie einst Wunderlich. Neben Oper und Oratorium, singt er mit gleicher Inbrunst Operetten, Lieder und Schlager. Keine Scheu hat er – und das sei mit Hinweis auf die vielen Beispiele ausdrücklich hervorhoben – vor Musik des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie verliert in seiner Kehle manchen Schrecken, den sie einmal ganz bewusst verbreiten wollte. Und Richard Strauss gerät durch diesen Sänger tatsächlich in die beabsichtigte Nähe zu Mozart. Große Szenen aus Die schweigsame Frau aus Salzburg, München und Buenos Aires legen davon Zeugnis ab.

Mit sattsam bekannten Aufnahmen wie Kempes Verkaufter Braut rennt Intense Media zwar offene Türen ein, kriegt aber dadurch immer wieder die Kurve, indem Arien und Duette des selben Werkes aus völlig anderer Quelle in die Trackfolge hineingeschoben werden. Größer als zwischen Smetana und Martin, die sich in der stattlichen Edition ziemlich nahe kommen, können Gegensätze nicht sein. Auch diese Sammlung lebt davon. Sie sind, einem Gütesiegel gleich, Ausdruck einer Bandbreite, die heute kein Sänger mehr so beherrscht wie einst Wunderlich. Neben Oper und Oratorium, singt er mit gleicher Inbrunst Operetten, Lieder und Schlager. Keine Scheu hat er – und das sei mit Hinweis auf die vielen Beispiele ausdrücklich hervorhoben – vor Musik des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie verliert in seiner Kehle manchen Schrecken, den sie einmal ganz bewusst verbreiten wollte. Und Richard Strauss gerät durch diesen Sänger tatsächlich in die beabsichtigte Nähe zu Mozart. Große Szenen aus Die schweigsame Frau aus Salzburg, München und Buenos Aires legen davon Zeugnis ab.

Es wird der Versuch unternommen, dem Eindruck von einem Gemischwarenladens, in dem Anton Bruckner (Te Deum von den Salzburger Festspielen 1960 unter Karajan) neben Cesare Andrea Bixio (Sprich zu mir von Liebe, Mariu) steht, mit dem Ansatz eines Ordnungsprinzips entgegenzuwirken. „Bach-Kantaten“ ist eine CD überschrieben. Darauf findet sich, was draufsteht: Es ist euch gut, dass ich hingehe und Halt im Gedächtnis Jesum Christ (1958 live aus München unter Karl Richter). Die dritte Kantate Ich hatte viel Bekümmernis, 1955 für Dicophile Francaise produziert, wird an anderer Stelle – Ordnung hin oder her – einfach so dazwischen geschoben. Aus der Tatsache, dass Wunderlich gelegentlich auch Lieder von Adam von Fulda (1445-1505), Adam Reiner (1485-1520), Ludwig Senfl (um 1490-1543) oder Heinrich Finck (1445-1527) aufgenommen hat, wird nun eine Abteilung „Die Liebe zur ‚Alten Musik’“. Die allermeisten Titel sind keine Überraschung. Sie tauchen in anderer Anordnung bereits in einer früheren Intense-Box auf. Von Liebe zur Alten Musik war da noch nicht die Rede. Hatte er diese Neigung nun oder wird sie ihm nachträglich angedichtet? Wunderlich muss für vieles herhalten. Sei’s drum. Für mich stellt sich Wunderlich mit diesen Liedern in seiner ganzen Ursprünglichkeit und Einzigartigkeit dar. Wer sich darauf einlässt, gewinnt eine Vorstellung von den Urquellen der Musik. Alles kommt von dort. Die Lieder sind durch Schlichtheit Meisterwerke, klingen fast unschuldig und sind in meinen Ohren der vollkommenste Ausdruck dieser Stimme, die im Kern immer eine Naturstimme geblieben ist. Bis zum Schluss. Sein früher Tod hat den Sänger davor bewahrt, mit technischen Mitteln auszugleichen, was das große Talent – diese Spekulation sei gestattet – im Laufe der Jahre womöglich nicht hätte durchhalten können.

Als „zentrale Partie“ wird in der Edition gleich auf der ersten CD der Tamino in Mozarts Zauberflöte genannt. Darauf hat sich die Nachwelt geeinigt. Das ist gesetzt. Akustische Belege dafür stammen aus unterschiedlichsten Quellen, live und Rundfunk. Eine Rolle, die im Zentrum künstlerischen Wirkens steht, muss aber in der Umsetzung nicht zwangsläufig die beste, die gelungenste sein. Ich würde Wunderlichs Bach immer noch höher einstufen als seinen Mozart. „Wie stark ist nicht dein Zauberton“ mit dem Orchester der Hamburgischen Staatsoper unter Artur Rother trägt den Vermerk „Club“. Club? Gestandene Klassikfreunde wissen sofort, was damit gemeint ist. Für den Rest folgt die Aufklärung achtzehn CDs weiter in der gesonderten Abteilung „Opern nur für Clubmitglieder“. Nach Arien aus Turandot, Tosca, Butterfly, Bohéme, Rigoletto, Cavalleria rusticana und Liebestrank ist kleingedruckt zu lesen: „Diese Aufnahmen entstanden alle aufgrund eines Vertrages, den Fritz Wunderlich exklusiv mit dem Europäischen Phono-Club, Stuttgart, angeschlossen hatte, der später von Bertelsmann übernommen wurde.“ Seine Vermarktung für ein großes Publikum beginnt also schon frühzeitig. Sie ist kein nachträgliches Phänomen. Der Mehrwert der Box ist Wunderlichs Vielseitigkeit, die in frühen Jahren noch größer war als später – und die einen immer wieder in Staunen versetzt. Er scheute offenbar vor nichts zurück, traute sich mit der Unbekümmertheit der Jugend so gut wie alles zu. Bei ihm ist kein Zweifel zu spüren, keine Unsicherheit: Kann ich das auch? Wird das gelingen? Er tut’s einfach! Er springt ins Wasser, ohne sich erkundigt zu haben, wie tief es ist.

Jedenfalls bin ich schon jetzt bei dem Versuch gescheitert, die Inhalte der einzelnen Intense-Media-Veröffentlichungen einander genau abzugleichen. So groß kann gar kein Tisch sein, dass an die hundert CDs darauf Platz haben, zumal die glatten Hüllen die Eigenschaft haben, ins Rutschen zu geraten, wenn sie sich zu nahe kommen. Anläufe, sie zu übersichtlichen Häuflein zu stapeln, führen auch nicht zum Erfolg. Sie entgleiten einem unter der Hand und landen auf dem Fußboden. Eine Diskographie wäre in so einer Situation ebenfalls keine Lösung, der Menge Herr zu werden. Im Booklet der Sammlung wird auf die Gedenkstätte der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft in seiner Heimatstadt Kusel verwiesen. Dort steht eine Datenbank mit 5254 Audiodateien – insgesamt 348 Stunden Musik – zur Verfügung. Ja, die müsste man jetzt online zugänglich haben. Denn Kusel ist weit. Von Berlin aus, wo ich lebe, sind es mehr als sechs Stunden mit der Bahn. Rüdiger Winter

Michael Walter

Michael Walter

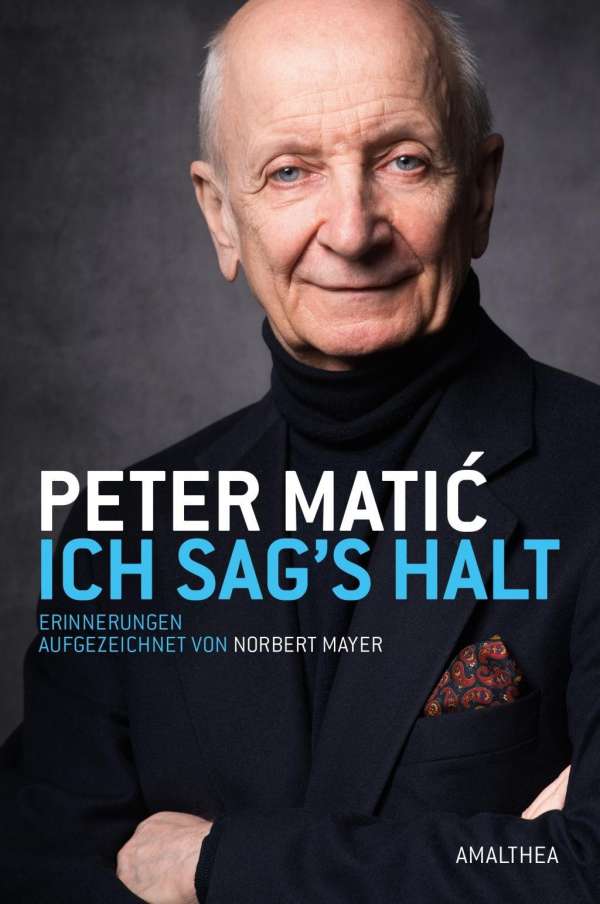

„Ich sag’s halt“

„Ich sag’s halt“

Und natürlich ist man als Sammler und Opernliebhaber dankbar, sehr dankbar, für die vielen ebenso seltenen wie unbekannten Titel, die da aufgenommen werden, nicht nur beim Palazetto. Und ebenso natürlich weiß man, dass den meisten Firmen das Geld fehlt, eine sorgsam vorbereitete Studioproduktion wie zu Walter Legges Zeiten zu machen, die dann auch noch – anders als in manchen Fällen bei Opera Rara – ebenso idiomatisch besetzt ist. Insofern bleibt vielen Compagnien (und dem Musikliebhaber) nichts anderes übrig, als sich mit Live-Mitschnitten zufrieden zu geben, die eben (wenngleich oft spannender als Studioaufnahmen) nur eine Moment-Aufnahme des Geschehenen sind und die trotz manchmal möglicher Nachaufnahmen eben den Stand der Dinge widerspiegeln. Gelegentlich – und leider immer öfter – läuft es aber auch auf eine Art

Und natürlich ist man als Sammler und Opernliebhaber dankbar, sehr dankbar, für die vielen ebenso seltenen wie unbekannten Titel, die da aufgenommen werden, nicht nur beim Palazetto. Und ebenso natürlich weiß man, dass den meisten Firmen das Geld fehlt, eine sorgsam vorbereitete Studioproduktion wie zu Walter Legges Zeiten zu machen, die dann auch noch – anders als in manchen Fällen bei Opera Rara – ebenso idiomatisch besetzt ist. Insofern bleibt vielen Compagnien (und dem Musikliebhaber) nichts anderes übrig, als sich mit Live-Mitschnitten zufrieden zu geben, die eben (wenngleich oft spannender als Studioaufnahmen) nur eine Moment-Aufnahme des Geschehenen sind und die trotz manchmal möglicher Nachaufnahmen eben den Stand der Dinge widerspiegeln. Gelegentlich – und leider immer öfter – läuft es aber auch auf eine Art  Das ist nun bei den

Das ist nun bei den

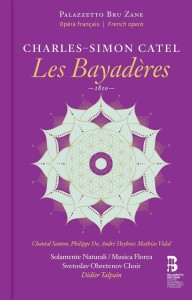

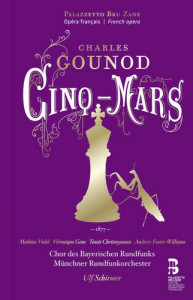

Überhaupt die Auswahl von M. Alexandre Dratwicki, musikalischer Chef der Palazetto Bru Zane Stiftung! Muss gespart werden? Dann doch weniger Gounod (dessen Idiom ist bekannt, wie man im

Überhaupt die Auswahl von M. Alexandre Dratwicki, musikalischer Chef der Palazetto Bru Zane Stiftung! Muss gespart werden? Dann doch weniger Gounod (dessen Idiom ist bekannt, wie man im  Aber die Jeremiade über anfechtbare Neuaufnahmen, die den Markt für weitere Einspielungen desselben Titel verstopfen, sind ja noch nicht zu Ende. Nicolais

Aber die Jeremiade über anfechtbare Neuaufnahmen, die den Markt für weitere Einspielungen desselben Titel verstopfen, sind ja noch nicht zu Ende. Nicolais  Und auch die italienische Firma

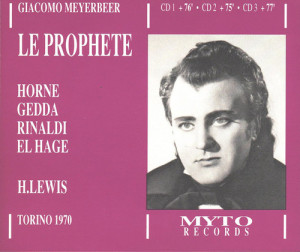

Und auch die italienische Firma  Immer öfter geht deshalb der Opernfan in jüngerer Zeit auf die Knie und dankt den Rundfunkanstalten für ihre Arbeit älteren Datums. Denn was die Rai und der französische Rundfunk nebst BBC und einigen deutschen Anstalten damals produzierten, hat oft mehr Bestand als vieles von dem Heutigen (man denke an die Abencerages oder den immer noch unschlagbaren Prophete sowie die vielen prachtvollen Opernaufnahmen im französischen Repertoire des ORTF). Auch Orfeo sei Dank für Wiederbelebungen – und natürlich den Piraten!!! Ich wünschte mir für die heutigen Produktionen des Besonderen größere editorische Sorgfalt und weniger Eingriffe durch Dirigenten, Regisseure oder Produzenten.

Immer öfter geht deshalb der Opernfan in jüngerer Zeit auf die Knie und dankt den Rundfunkanstalten für ihre Arbeit älteren Datums. Denn was die Rai und der französische Rundfunk nebst BBC und einigen deutschen Anstalten damals produzierten, hat oft mehr Bestand als vieles von dem Heutigen (man denke an die Abencerages oder den immer noch unschlagbaren Prophete sowie die vielen prachtvollen Opernaufnahmen im französischen Repertoire des ORTF). Auch Orfeo sei Dank für Wiederbelebungen – und natürlich den Piraten!!! Ich wünschte mir für die heutigen Produktionen des Besonderen größere editorische Sorgfalt und weniger Eingriffe durch Dirigenten, Regisseure oder Produzenten.