Auch in kleiner Besetzung für 13 Instrumente leuchten die Sterne recht stimmungsvoll, doch ansonsten sind die „Fantasie e Parafrasi“ auf Puccini senza parole (La Bottega Discantica 183, nur ital. Beiheft) ärmer und flacher als erwartet, eher für den Kaufhauslift als den Konzertsaal bestimmt. Zwar lotet das Ensemble Novecento e Oltre auf dieser bereits 2008 entstandenen Aufnahme mit vielen instrumentalen Details die im Stil der großen Opernparaphrasen des 19. Jahrhunderts von Alessandro Lucchetti gefilterten Turandot, Tosca und La Bohème aus, doch erst der Musette-Walzer klingt so geschmeidig, dass man ihn sich auch gut auf der Piazza San Marco vor dem Florian oder Quadri vorstellen könnte.

Zwei Jahre älter als Puccini ist Giuseppe Martucci, der insofern eine Besonderheit unter den italienischen Komponisten darstellt, die sich vor allem auf dem Feld der Oper schlugen – er dirigierte auch die italienische Erstaufführung des Tristan – als er nur Instrumentalmusik schrieb. Seine Klaviertranskriptionen von Werken u.a. von Lully, Rameau, Händel, Bach, Gluck und Mozart zeichnen ihn als einen kenntnisreichen gelehrten Komponisten und offenbar virtuosen Pianisten aus, an den Busoni mit seinen Bach-Transkriptionen oder später Malipiero, Casella oder Respighi mit ihren neoklassizistischen Werken aufbauen konnten. Die von dem sorgfältigen, niemals blutleer spielenden Ettore Borri 2013 versammelten Transkriptionen der diversen Tänze (La Bottega Discantica 281) sind ein seltenes Beispiel für die Aneignung der Musik des 17. und 18 Jahrhunderts in Italien und zugleich pianistische Kabinettstücke. Eine ideale Ergänzung hierzu stellt die Gesamteinspielung der Musica vocale da Camera Martuccis dar – eine dem Verdi-Tenor Gaetano Fraschini gewidmete und von ihm aufgeführte Romanze, die er bereits mit 16 Jahren geschrieben hatte, nahm Martucci zwar nicht in seinen offiziellen Werkkatalog auf, ist aber auf der von der Pianistin Luisa Prayer und der Mezzosopranistin Chiarastella Onorati anlässlich Martuccis 50. Geburtstag vorgelegten Sammlung ebenfalls enthalten (Tactus 851302). Dazu gehören die sieben Canzoni di ricordi von 1887 mit Texten seines Freundes Rocco Pagliara, die sechs Pagine sparse von 1888 mit Texten von Corrado Ricci, zwei Einzellieder, ebenfalls mit Texten Riccis, sowie die Tre pezzi von 1906 mit Texten von Giosuè Carducci. Hatte Martucci bereits in den Zyklen der 1880er Jahre die Lieder durch eine ausdrucksstarke Klavierbegleitung im Stile Schumanns und Schuberts eng verklammert, so finden wir in den letzten Liedern eine atmosphärische, stimmungsvolle Beschreibung wie man sie aus französischen Liedern der Zeit kennt. Die beiden Damen haben eine verdienstvolle Arbeit geleistet.

Ein monumentales Werk legte Martuccis Schüler Ottorino Respighi mit seiner „Cantata biblica“ Christus vor, deren Umfang und komplexe Anlage umso mehr erstaunen mag als das im Civico Museo Bibliografico Musicale in Bologna gelagerte Manuskript 1898-99 datiert ist und Respighi also gerademal 20 Jahre alt war. In zwei rund halbstündigen Teilen behandelt Respighi, der sich den Text nach der Vulgata selbst zusammengestellt hatte, mit den Protagonisten Christus, dem heiligen Matthäus und Judas Ausschnitte aus der Leidensgeschichte mit dem letzten Abendmahl, dem Verrat des Judas und dem Geschehen auf dem Berg Gethsemane. Gleich zu Beginn markieren die dunklen Blech- und Holzbläser die Feierlichkeit und Erhabenheit des Geschehens, das mit dem massiven Orchesterklang und dem Chor, der hier sowohl als Menschenmenge wie als Erzähler erscheint, geradezu sinfonisch gesteigert wird. Es ist schier nicht möglich, von dieser farbig leuchtenden, gewaltigen, fast „Meistersinger“haft monumentalen Kantate nicht auf Anhieb fasziniert zu sein. Zum vorteilhaften Eindruck der von Marco Balderi 1991 geleiteten Ersteinspielung tragen Chor und Orchester der Radiotelevisione Della Svizzera Italiana bei und der helle Tenor Carlo Gaifa als Matthäus, der Bass Gastone Sarti als Judas sowie vor allem der Bariton Roland Herrmann als Christus, dessen „Pater, in manus tuas commendo spiritum meum“ von steingemeißelter Eindringlichkeit ist.

Kein Label hat sich so sehr um Joseph Marx verdient gemacht wie Naxos, wo u.a. zwei CDs mit seinen Orchesterwerken und jetzt die bereits 2012 auf ASV veröffentlichen Klavierkonzerte erschienen (Naxos 8.573834). Bekannt ist der 1882 in Graz geborene Marx, der als Rektor der Wiener Musikhochschule – aber auch Gegner Schönbergs – eine nicht unbedeutende Rolle im Wiener Musikleben spielte (in Ankara baute er im Auftrag Atatürks ein Musikleben nach westlichem Vorbild auf), vornehmlich durch seine rund 150 Lieder, von denen einst Ljuba Welitsch mit glühendem Ton einige sang. Sein Romantisches Klavierkonzert von 1919/20 wurde in den 1980er Jahren von Jorge Bolet wiederentdeckt, der es zu seinen Lieblingsstücken zählte und mit dem ich es noch in Wien gehört hatte. Vom Format her den Brahms‘ Konzerten vergleichbar, scheint es mit dem in die sinfonische Anlage eingebetteten Solopart in der Tradition der Virtuosenkonzerte des 19. Jahrhunderts verankert, erinnert mit seinen romantisch- jugendstilartigen Wucherungen ein wenig an die spätere Filmmusik von Marx‘ Freund Korngold, man denkt auch an Schreker und Strauss, und besticht durch seinen üppig schwelgerischen Wohlklang. David Lively musste sich einst gegen die Konkurrenz einer Einspielung durch Marc-André Hamelin behaupten. Er packt den Stier bei den Hörnern und spielt die wirkungsvollen Passagen kraftvoll aus, wobei man ihm eine hymnischere Begleitung als die Bochumer Symphoniker unter Steven Sloane gewünscht hätte. Sehr schön ist die Kopplung mit dem zweiten Klavierkonzert von Marx, den Castelli Romani für Klavier und Orchester 1929-30, deren drei Bilder – Villa Hadriana, Tusculum und Frascati – an einen anderen Freund von Marx erinnern, an Respighi und dessen sinfonische Landschaftsbetrachtungen und seine archaisierenden Wendungen. Orchester und der Pianist erfüllen diesen musikalischen Ausflug in die Umgebung Roms mit südländischem Flair – auch eine Mandoline kommt zum Einsatz. Beide Werke haben unbedingt eine Chance verdient.

Kein Label hat sich so sehr um Joseph Marx verdient gemacht wie Naxos, wo u.a. zwei CDs mit seinen Orchesterwerken und jetzt die bereits 2012 auf ASV veröffentlichen Klavierkonzerte erschienen (Naxos 8.573834). Bekannt ist der 1882 in Graz geborene Marx, der als Rektor der Wiener Musikhochschule – aber auch Gegner Schönbergs – eine nicht unbedeutende Rolle im Wiener Musikleben spielte (in Ankara baute er im Auftrag Atatürks ein Musikleben nach westlichem Vorbild auf), vornehmlich durch seine rund 150 Lieder, von denen einst Ljuba Welitsch mit glühendem Ton einige sang. Sein Romantisches Klavierkonzert von 1919/20 wurde in den 1980er Jahren von Jorge Bolet wiederentdeckt, der es zu seinen Lieblingsstücken zählte und mit dem ich es noch in Wien gehört hatte. Vom Format her den Brahms‘ Konzerten vergleichbar, scheint es mit dem in die sinfonische Anlage eingebetteten Solopart in der Tradition der Virtuosenkonzerte des 19. Jahrhunderts verankert, erinnert mit seinen romantisch- jugendstilartigen Wucherungen ein wenig an die spätere Filmmusik von Marx‘ Freund Korngold, man denkt auch an Schreker und Strauss, und besticht durch seinen üppig schwelgerischen Wohlklang. David Lively musste sich einst gegen die Konkurrenz einer Einspielung durch Marc-André Hamelin behaupten. Er packt den Stier bei den Hörnern und spielt die wirkungsvollen Passagen kraftvoll aus, wobei man ihm eine hymnischere Begleitung als die Bochumer Symphoniker unter Steven Sloane gewünscht hätte. Sehr schön ist die Kopplung mit dem zweiten Klavierkonzert von Marx, den Castelli Romani für Klavier und Orchester 1929-30, deren drei Bilder – Villa Hadriana, Tusculum und Frascati – an einen anderen Freund von Marx erinnern, an Respighi und dessen sinfonische Landschaftsbetrachtungen und seine archaisierenden Wendungen. Orchester und der Pianist erfüllen diesen musikalischen Ausflug in die Umgebung Roms mit südländischem Flair – auch eine Mandoline kommt zum Einsatz. Beide Werke haben unbedingt eine Chance verdient.

Wie sehr eine Oper zum Handwerkszeug eines Komponisten gehörte, wusste auch Victor de Sabata, dessen Macigno immerhin 1917 unter Ettore Panizza an der Mailänder Scala uraufgeführt wurde. Damals hatte der 1892 im damals noch österreichisch-ungarischen Triest geborene de Sabata möglicherweise noch eine andere Karriere im Blick und nicht geahnt, dass er dereinst ab 1930 über zwanzig Jahre die Geschicke des Hauses lenken würde. Von den Spannungen der zwei Seelen in seine Brust, Komponist oder Kapellmeister, ist in den Werken de Sabatas, welche die Ersteinspielung der Composizioni per pianoforte (La Bottega Discantica 165) versammelt, wenig zu spüren. Im Beiheft beleuchtet Quirini Principe das von der habsburgischen Monarchie geprägte österreichisch-böhmisch-jüdisch geprägte kulturelle Klima, in dem de Sabata aufwuchs und zieht Parallelen zu Mahler. Der Pianist Alessandro Marangoni hat in den Bibliotheken der Konservatorien in Mailand und Rom geforscht, vergessene Manuskripte gefunden mit Unterstützung der mit Aldo Ceccato verheirateten Tochter de Sabatas Eliana, die Enkelin Isabella ist übrigens mit John Eliot Gardiner verheiratet, Titel zusammengetragen, die vor dem Ersten Weltkrieg bei verschiedenen Mailänder Verlagshäusern erschienen waren. Eine Ausnahme stellen die Klavierfassungen des „Poema sinfonico per orchestra“ Juventus sowie des „Poema contemplativo per orchestra“ Gethsemani dar, die 1920 bzw. 1925 bei Ricordi veröffentlicht wurden, zwei umfangreiche, durchkomponierte Stücke, die einem inneren Programm folgen. Dazu ungemein faszinierende Tanzmusiken – Walzer, Foxtrott, Polka – zu den Balletten Sui Pirenei, Gli studenti di Parigi und Fra nastri e cappellini, in den Walzern schlägt Vittorio de Sabata und mit ihm Marangoni eine wienerisch morbide Eleganz an, die in Polka und Galopp aus Fra nastri e cappellini ein böhmisch sprudelndes Musikantentum, oft ein wenig ironisch gebrochen, entwickelt. Unter den 1918, im Jahr seiner Ernennung zum Musikalischen Leiter der Oper in Monte Carlo, veröffentlichten Pezzi per pianoforte findet sich das Quasi cate-walk bezeichnete „Do you want me?“, mit dem De Sabata nicht nur das letzte Stück von Debussys zehn Jahre älteren Zyklus Childrens Corner zitiert, sondern sich auch als pfiffiger Komponist erweist. Insgesamt gewinnt das Ernste an Tiefe, das Heitere an Witz. Nicht anders hatte man das eigentliche erwartet. Rolf Fath

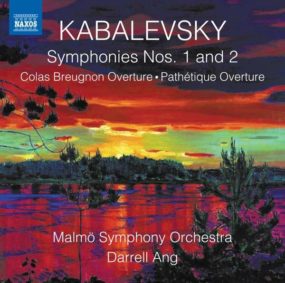

Unter den russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts läuft Dmitri Kabalewski (1904-1987) bis heute eher unter ferner. Der Schüler Nikolai Mjaskowskis orientierte sich später vor allem an Prokofjew, doch gelang es ihm anders als diesem und Schostakowitsch, sich vom Ende der 1940er Jahre aufkommenden Vorwurf des Formalismus freizumachen. Bereits früh war Kabalewski der Kommunistischen Partei zugetan und wurde 1940 formal Mitglied der KPdSU. Es folgten zahllose Auszeichnungen bis in die 1980er Jahre hinein. Seine Tonsprache war in der Tradition verhaftet und vermied die Hinwendung zur Atonalität, ohne anderseits zu erstarrtem Akademismus zu verkommen. Die neue Naxos-Produktion des mittlerweile bewährten Malmö Symphony Orchestra unter Darrell Ang (Naxos 8.573859) deckt trotz der relativ knappen Spielzeit von etwas über 50 Minuten die ersten beiden seiner insgesamt vier Sinfonien sowie zwei Ouvertüren ab, wobei es sich bei Colas Breugnon (1938) um eine Opernouvertüre und bei der Pathétischen Ouvertüre (1960) um eine Konzertouvertüre handelt. Die Spritzigkeit des früheren Werkes weist letztere zwar nicht mehr auf, doch präsentiert sie mit ihrer brillanten Orchestrierung den Komponisten auf der Höhe seiner Schaffenskraft.

Unter den russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts läuft Dmitri Kabalewski (1904-1987) bis heute eher unter ferner. Der Schüler Nikolai Mjaskowskis orientierte sich später vor allem an Prokofjew, doch gelang es ihm anders als diesem und Schostakowitsch, sich vom Ende der 1940er Jahre aufkommenden Vorwurf des Formalismus freizumachen. Bereits früh war Kabalewski der Kommunistischen Partei zugetan und wurde 1940 formal Mitglied der KPdSU. Es folgten zahllose Auszeichnungen bis in die 1980er Jahre hinein. Seine Tonsprache war in der Tradition verhaftet und vermied die Hinwendung zur Atonalität, ohne anderseits zu erstarrtem Akademismus zu verkommen. Die neue Naxos-Produktion des mittlerweile bewährten Malmö Symphony Orchestra unter Darrell Ang (Naxos 8.573859) deckt trotz der relativ knappen Spielzeit von etwas über 50 Minuten die ersten beiden seiner insgesamt vier Sinfonien sowie zwei Ouvertüren ab, wobei es sich bei Colas Breugnon (1938) um eine Opernouvertüre und bei der Pathétischen Ouvertüre (1960) um eine Konzertouvertüre handelt. Die Spritzigkeit des früheren Werkes weist letztere zwar nicht mehr auf, doch präsentiert sie mit ihrer brillanten Orchestrierung den Komponisten auf der Höhe seiner Schaffenskraft.

Die nur zweisätzige, kaum 19-minütige Sinfonie Nr. 1 in cis-Moll von 1932 wurde für den 15. Jahrestag der Oktoberrevolution von 1917 komponiert. Sie gibt den damaligen sowjetischen Zeitgeschmack wieder, ist in ihrer Ästhetik näher an Mjaskowski denn am bereits damals avantgardistischeren Schostakowitsch. Gewiss liegt ihr ein gewisses Programm zugrunde, das in einer fast brutalen Apotheose des Kommunismus gipfelt. Die zweite Sinfonie in c-Moll von 1934 ist zwar dreisätzig, aber in ihren Dimensionen nur unwesentlich ausgedehnter (23 Minuten Spielzeit). Sie erfuhr bereits damals eine weit größere Rezeption und wurde im Westen unter anderem von Arturo Toscanini und Sir Malcolm Sargent aufgeführt. Tatsächlich lässt sich bereits anhand dieses Werkes die Hinwendung Kabalewskis in Richtung Prokofjew nachvollziehen. Nach einem aufwühlenden Auftakt folgt der langsame zweite Satz, der sich in seiner bald lyrischen, bald eruptiven Emotionalität als Highlight der CD entpuppt. Im Schlusssatz ist eine gewisse Huldigung an Tschaikowski festzustellen, gemahnt er doch stellenweise an das fulminante Scherzo der Symphonie Pathétique.

Die Aufnahmen wurden im August 2017 in Malmö eingespielt, punkten auch in Sachen Klangqualität und zeugen vom mittlerweile sehr hohen Standard des Labels, das in seinen Anfangszeiten tontechnisch nicht immer voll überzeugen konnte. Der singapurische Dirigent Ang stellt nachdrücklich unter Beweis, wieso er längst zurecht zu einem „Hausdirigenten“ von Naxos mutiert ist. Auch von der orchestralen Seite gibt es keine Einschränkungen, so dass für diese Produktion, die die schmale Kabalewski-Diskographie erweitert, trotz der bescheidenen Textbeilage (zudem nur auf Englisch) mit gutem Gewissen eine Empfehlung ausgesprochen werden kann. Daniel Hauser

Mit der Sinfonischen Dichtung Toldi mit dem Untertitel Zwölf Orchesterbilder nach dem epischen Gedicht von János Arany legt Naxos den zweiten Teil in der Reihe des ungarischen Komponisten Leó Weiner (1885-1960) vor (Naxos 8.573847). Verwurzelt ist das Werk in einem Heldenepos aus Ungarn, nicht unähnlich Kullervo von Sibelius oder Ilja Muromez von Glière. Namensgeber ist der der magyarische Edelmann Miklós Toldi, der zwischen etwa 1320 und 1390 lebte. Auch König Ludwig der Große (reg. 1342-1382) tritt in Erscheinung. Mit den Budapest Symphonie Orchestra MAV unter der Dirigentin Valéria Csányi hat man einen besonders idiomatischen Klangkörper zur Verfügung. Es lässt sich erahnen, wieso Weiner teils als „Ungarns Mendelssohn“ bezeichnet wurde. Dass er kein Modernist war, wird bereits in den ersten Takten deutlich, bleibt er doch völlig tonal und dem klassisch-romantischen Klangideal verhaftet – auf das Entstehungsjahr 1952 würde man beim Erstkontakt schwerlich tippen. Eine Vermengung deutscher und ungarischer Elemente lässt sich heraushören, wobei man sich an Wagner und insbesondere Liszt erinnert fühlt. Die Länge der zwölf Tonbilder variiert zwischen gut zwei und knapp acht Minuten. Toldi fällt in die Spätphase von Weiners Kompositionen und wurde von ihm persönlich als eine seiner bedeutendsten Tonschöpfungen angesehen. Insgesamt gut einstündig, erstellte Weiner später für den Konzertgebrauch selbst zwei Suiten aus der Partitur, die übrigens als digitaler Download bei Naxos bezogen werden können (9.70284). Widmungsträger Fritz Reiner, ehemaliger Schüler Weiners und seinerzeit Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra, führte sie bezeichnenderweise niemals auf. Obgleich durchgängig gut anhörbar, stellt sich insgesamt kein großer Aha-Effekt ein – womöglich ein Grund, wieso dem Werk bereits bei seiner Uraufführung kein großer Erfolg beschieden war. Klanglich ist die im September 2017 beim Ungarischen Rundfunk in Budapest eingespielte Produktion ohne Fehl und Tadel. Die Textbeilage fällt bescheiden aus und ist lediglich englischsprachig. Daniel Hauser

Mit der Sinfonischen Dichtung Toldi mit dem Untertitel Zwölf Orchesterbilder nach dem epischen Gedicht von János Arany legt Naxos den zweiten Teil in der Reihe des ungarischen Komponisten Leó Weiner (1885-1960) vor (Naxos 8.573847). Verwurzelt ist das Werk in einem Heldenepos aus Ungarn, nicht unähnlich Kullervo von Sibelius oder Ilja Muromez von Glière. Namensgeber ist der der magyarische Edelmann Miklós Toldi, der zwischen etwa 1320 und 1390 lebte. Auch König Ludwig der Große (reg. 1342-1382) tritt in Erscheinung. Mit den Budapest Symphonie Orchestra MAV unter der Dirigentin Valéria Csányi hat man einen besonders idiomatischen Klangkörper zur Verfügung. Es lässt sich erahnen, wieso Weiner teils als „Ungarns Mendelssohn“ bezeichnet wurde. Dass er kein Modernist war, wird bereits in den ersten Takten deutlich, bleibt er doch völlig tonal und dem klassisch-romantischen Klangideal verhaftet – auf das Entstehungsjahr 1952 würde man beim Erstkontakt schwerlich tippen. Eine Vermengung deutscher und ungarischer Elemente lässt sich heraushören, wobei man sich an Wagner und insbesondere Liszt erinnert fühlt. Die Länge der zwölf Tonbilder variiert zwischen gut zwei und knapp acht Minuten. Toldi fällt in die Spätphase von Weiners Kompositionen und wurde von ihm persönlich als eine seiner bedeutendsten Tonschöpfungen angesehen. Insgesamt gut einstündig, erstellte Weiner später für den Konzertgebrauch selbst zwei Suiten aus der Partitur, die übrigens als digitaler Download bei Naxos bezogen werden können (9.70284). Widmungsträger Fritz Reiner, ehemaliger Schüler Weiners und seinerzeit Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra, führte sie bezeichnenderweise niemals auf. Obgleich durchgängig gut anhörbar, stellt sich insgesamt kein großer Aha-Effekt ein – womöglich ein Grund, wieso dem Werk bereits bei seiner Uraufführung kein großer Erfolg beschieden war. Klanglich ist die im September 2017 beim Ungarischen Rundfunk in Budapest eingespielte Produktion ohne Fehl und Tadel. Die Textbeilage fällt bescheiden aus und ist lediglich englischsprachig. Daniel Hauser