Wolfgang Holzmair ist ein gern gesehener Gast in der Londoner Wigmore Hall. Der Saal hat einen ausgezeichneten Ruf. Der österreichische Bariton auch. Viele Musiker schwören darauf, dass Kammermusik und Lieder nirgendwo auf der Welt besser klingen als in dieser Halle, die 1901 von der Berliner Pianoforte-Fabrik Bechstein errichtet wurde. Eine eigene CD-Reihe mit Aufnahmen aus der Wigmore Hall legt dafür akustische Beweise vor. Jetzt ist der von der BBC besorgte Mitschnitt von Franz Schuberts Die schöne Müllerin erschienen (WHLive 0072). Er gleicht einer akustischen Offenbarung. Als ich die CD auflegte, wähnte ich mich nicht an den Lautsprechern, sondern mitten im Saal. Es schwingt. Würde zehn Reihen weiter ein Taschentuch zu Boden fallen, man würde es spüren. So plastisch und unaufdringlich zugleich ist die Musik eingefangen. Dabei ist die Aufnahme gut zwanzig Jahre alt, was ihr nicht anzumerken ist. Im Gegenteil. Ich hätte Wetten darauf angeschlossen, dass sie eben erst entstand.

Mir kommt es so vor, als ob Holzmair die Positionen wechselt im Verlauf des Zyklus. Mal ist er selbst Müllerbursche, mal gibt er den Erzähler, dem die Geschichte dieses unglücklichen jungen Mannes allenfalls nahe geht. Mit derlei Wechselspiel kommt Dynamik und Dramatik in den Vortrag. Die Grundhaltung seiner Interpretation bleibt dennoch schlicht und natürlich. Vertieft wird dieser Eindruck dadurch, dass Holzmair so genau mit dem Text umgeht. Er hat nicht nur Respekt vor den Noten, sondern auch vor dem Werk des Dichters Wilhelm Müller. Er verschenkt nicht einen Buchstaben, nicht ein Interpunktionszeichen. Selten ist das so zu hören. Das Konzert, bei dem Geoffrey Parsons am Flügel sitzt, fand am 4. November 1994 statt. Parsons ist nur drei Monate später in London gestorben. Ist es ein Zufall, dass als Zugaben Schuberts Wandrers Nachtlied II und I – und zwar in dieser entgegengesetzten Abfolge – erklangen? Es sind Lieder des Abschieds. „Was soll all der Schmerz und Lust? / Süßer Friede! / Komm, ach komm in meine Brust!“ Das Konzert ist Parsons‘ Schwanengesang.

Der Musikmarkt überrascht seit Monaten immer wieder mit neuen Liedproduktionen. Nicht alle Neuerscheinungen sind spektakulär. Florian Boesch, der österreichische Bariton Jahrgang 1971, setzt beim Label Onyx seine Annäherung an Franz Schubert mit Schwanengesang fort (4131). Winterreise und Die schöne Müllerin liegen bereits vor. Bei allen Aufnahmen begleitet Malcolm Martineau. Boesch bleibt im Großen und Ganzen traditionell. Bei genauem Hinhören stellen sich seine Eigenwilligkeit und Individualität ein, womit er sich gegen die starke Konkurrenz wohltuend behauptet. Boesch ist ungemein zurückhaltend und diskret – wenn nicht gar introvertiert in der Darstellung. Er singt diese Lieder mehr nach innen denn nach außen. Er verschießt kein gestalterisches Pulver, kann im Forte dadurch viel besser disponieren. Nichts wirkt überzogen oder überanstrengt. Manche Lieder sind wie gehaucht. Im Klavierpart verbreitet der Pianist jene Unruhe, wie die für viele Lieder Schuberts typisch ist.

Der Musikmarkt überrascht seit Monaten immer wieder mit neuen Liedproduktionen. Nicht alle Neuerscheinungen sind spektakulär. Florian Boesch, der österreichische Bariton Jahrgang 1971, setzt beim Label Onyx seine Annäherung an Franz Schubert mit Schwanengesang fort (4131). Winterreise und Die schöne Müllerin liegen bereits vor. Bei allen Aufnahmen begleitet Malcolm Martineau. Boesch bleibt im Großen und Ganzen traditionell. Bei genauem Hinhören stellen sich seine Eigenwilligkeit und Individualität ein, womit er sich gegen die starke Konkurrenz wohltuend behauptet. Boesch ist ungemein zurückhaltend und diskret – wenn nicht gar introvertiert in der Darstellung. Er singt diese Lieder mehr nach innen denn nach außen. Er verschießt kein gestalterisches Pulver, kann im Forte dadurch viel besser disponieren. Nichts wirkt überzogen oder überanstrengt. Manche Lieder sind wie gehaucht. Im Klavierpart verbreitet der Pianist jene Unruhe, wie die für viele Lieder Schuberts typisch ist.

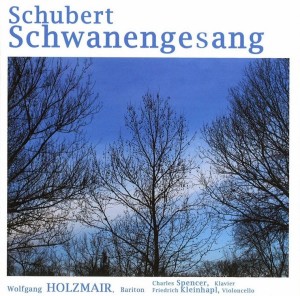

Wolfgang Holzmair hat sich ebenfalls den Schwanengesang vorgenommen. Seine CD ist bei Preiser Records (PR 90828) herausgekommen. Die Auswahl und Anordnung der Lieder unterscheidet sich etwas im Vergleich mit Boesch. Schließlich ist der Zyklus ja nicht von Schubert selbst, sondern postum zusammengefasst worden. Veränderungen sind also nicht das Problem. Holzmair beginnt mit der Taubenpost, die in manchen Aufnahmen am Schluss steht und bei Boesch fehlt. Diese Post ist nicht die schnellste. Holzmair nimmt sich auffallend viel Zeit. Dietrich Fischer-Dieskau kommt mit einer halben Minute weniger aus. Holzmair lässt die Taube nicht fliegen, sondern sinnt der Botschaft nach, mit der diese symbolhafte Tier „bis zu der Liebsten Haus“ unterwegs ist. Das Lied wird zur programmatischen Einleitung bestimmt, eine kluge Wahl, die der Sänger auch im Booklet genau begründet. Es sei undenkbar, die Taubenpost an den erschütternden Monolog des Doppelgängers quasi anzuhängen. Andere Interpreten hätten andere Lösungen gefunden, die alle ihre Berechtigung haben mögen. Für ihn, Holzmair, spreche für die Taubenpost zum Auftakt freilich auch, dass sie das Publikum sofort in den Schubert-Ton einstimme und dass sie eines von Schuberts Allzeitthemen, die Sehnsucht, zum Inhalt habe. Das leuchtet ein, so kommt es auch gesanglich rüber.

Wolfgang Holzmair hat sich ebenfalls den Schwanengesang vorgenommen. Seine CD ist bei Preiser Records (PR 90828) herausgekommen. Die Auswahl und Anordnung der Lieder unterscheidet sich etwas im Vergleich mit Boesch. Schließlich ist der Zyklus ja nicht von Schubert selbst, sondern postum zusammengefasst worden. Veränderungen sind also nicht das Problem. Holzmair beginnt mit der Taubenpost, die in manchen Aufnahmen am Schluss steht und bei Boesch fehlt. Diese Post ist nicht die schnellste. Holzmair nimmt sich auffallend viel Zeit. Dietrich Fischer-Dieskau kommt mit einer halben Minute weniger aus. Holzmair lässt die Taube nicht fliegen, sondern sinnt der Botschaft nach, mit der diese symbolhafte Tier „bis zu der Liebsten Haus“ unterwegs ist. Das Lied wird zur programmatischen Einleitung bestimmt, eine kluge Wahl, die der Sänger auch im Booklet genau begründet. Es sei undenkbar, die Taubenpost an den erschütternden Monolog des Doppelgängers quasi anzuhängen. Andere Interpreten hätten andere Lösungen gefunden, die alle ihre Berechtigung haben mögen. Für ihn, Holzmair, spreche für die Taubenpost zum Auftakt freilich auch, dass sie das Publikum sofort in den Schubert-Ton einstimme und dass sie eines von Schuberts Allzeitthemen, die Sehnsucht, zum Inhalt habe. Das leuchtet ein, so kommt es auch gesanglich rüber.

Fischer-Dieskau! Niemand, der sich mit Liedern beschäftigt, kommt um diesen Namen herum. Kein Sänger, kein Kritiker, kein Sammler, kein Musikfreund. Das Werk der nächsten Neuerscheinung – Die schöne Magelone von Johannes Brahms – ist eng mit seinem Wirken verbunden. Fischer-Dieskau hat allein schon mindestens vier Aufnahmen hinterlassen. Andere Sänger waren nicht ganz so tüchtig. Immerhin sind derzeit mehr als zehn Einspielungen auf dem Markt. Wer sich diesem Wettbewerb stellen und nicht unbeachtet bleiben will, muss etwas ganz Besonderes bieten. Paul Armin Edelmann, jüngster Sohn des berühmten Heldenbaritons Otto Edelmann, die renommierte Schauspielerin Julia Stemberger und der englische liederprobte Pianist Charles Spencer unternehmen diesen Versuch beim Label Capriccio auf drei CDs (C5225). Drei CDs? Die fünfzehn Lieder werden zweimal geboten, einmal als Werkgruppe allein, schließlich eingebettet in die Prosatexte von Ludwig Tieck als Wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence mit Liedern op. 33 von Johannes Brahms. Geschafft und nicht vertippt. Der Titel hat es in sich, die Geschichte auch. Für sich genommen bleiben die Lieder viel unzugänglicher als in der originalen textlichen Verortung. Dann erst wird eine Geschichte daraus, die als eine der literarischen Ursprünge der deutschen Romantik gilt. Im Vergleich beider Versionen kommt der Liederzyklus viel deutlicher und packender herüber.

Fischer-Dieskau! Niemand, der sich mit Liedern beschäftigt, kommt um diesen Namen herum. Kein Sänger, kein Kritiker, kein Sammler, kein Musikfreund. Das Werk der nächsten Neuerscheinung – Die schöne Magelone von Johannes Brahms – ist eng mit seinem Wirken verbunden. Fischer-Dieskau hat allein schon mindestens vier Aufnahmen hinterlassen. Andere Sänger waren nicht ganz so tüchtig. Immerhin sind derzeit mehr als zehn Einspielungen auf dem Markt. Wer sich diesem Wettbewerb stellen und nicht unbeachtet bleiben will, muss etwas ganz Besonderes bieten. Paul Armin Edelmann, jüngster Sohn des berühmten Heldenbaritons Otto Edelmann, die renommierte Schauspielerin Julia Stemberger und der englische liederprobte Pianist Charles Spencer unternehmen diesen Versuch beim Label Capriccio auf drei CDs (C5225). Drei CDs? Die fünfzehn Lieder werden zweimal geboten, einmal als Werkgruppe allein, schließlich eingebettet in die Prosatexte von Ludwig Tieck als Wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence mit Liedern op. 33 von Johannes Brahms. Geschafft und nicht vertippt. Der Titel hat es in sich, die Geschichte auch. Für sich genommen bleiben die Lieder viel unzugänglicher als in der originalen textlichen Verortung. Dann erst wird eine Geschichte daraus, die als eine der literarischen Ursprünge der deutschen Romantik gilt. Im Vergleich beider Versionen kommt der Liederzyklus viel deutlicher und packender herüber.

Edelmann, der an seiner prominenten Herkunft auch zu tragen hat, geht sehr eigenständige Wege. Er hat sich seinen eigenes Markenzeichen geschaffen und ist längst nicht mehr nur der Sohn von Otto, bei dem er auch Unterricht genommen hat. Als Kind war er Mitglied der Wiener Sängerknaben und studierte später an der Musikhochschule in Wien. Sein Bariton hat einen schönen ebenmäßigen Fluss. Damit bringt er vorzügliche Voraussetzungen für Liedgesang mit. Noch schöner wäre es allerdings, würde auch jedes Wort zu verstehen sein. Daran hapert es gelegentlich. Die Stemberger interpretiert die Texte leicht, klar und schlicht. Sie nimmt ihnen die Schwere und Umständlichkeit. Dadurch wirken sie sehr zeitgemäß. Es ist eine Freude, ihr zuzuhören.

Portraits: Diesen Titel hat Dorothea Röschmann ihrer CD bei Sony gegeben (88883785852). Nicht ohne Grund, wie sie im Booklet selbst erklärt. Bei Besuchen der berühmten National Portrait Gallery in London habe sie sich von vielen Bildern magisch angezogen gefühlt, Bildern, die sie auf die Idee brachten, Frauenporträts in Liedern von Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss und Hugo Wolf nachzuspüren. Solche Konzepte sind nur dann packend, wenn sie in der Realisierung stimmig aufgelöst werden. Das ist hier der Fall. Es lohnt sich, die CD hintereinender zu hören. Die Röschmann steht mit ihrem Können dafür ein, dass keine Langeweile aufkommt. Ihr Sopran klingt kostbarer denn je. Eine innere Erregung, gar ein ganz leichtes Beben halten die Spannung aufrecht. Sie dürfte an jedem einzelnen Titel sehr intensiv gearbeitet haben. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. In diesen Liedern ist ja kein Mangel an Wörtern und Begriffen, die heutzutage niemand mehr verwendet – wie das schimmernde Gemach in Kennst du das Land nach Goethe. Es ist, als würde uns Dorothea Röschmann von diesem Reichtum der Sprache der Dichter, den sie auskostet, etwas zurückgeben. So stelle ich mir Liedgesang 2014 vor.

Portraits: Diesen Titel hat Dorothea Röschmann ihrer CD bei Sony gegeben (88883785852). Nicht ohne Grund, wie sie im Booklet selbst erklärt. Bei Besuchen der berühmten National Portrait Gallery in London habe sie sich von vielen Bildern magisch angezogen gefühlt, Bildern, die sie auf die Idee brachten, Frauenporträts in Liedern von Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss und Hugo Wolf nachzuspüren. Solche Konzepte sind nur dann packend, wenn sie in der Realisierung stimmig aufgelöst werden. Das ist hier der Fall. Es lohnt sich, die CD hintereinender zu hören. Die Röschmann steht mit ihrem Können dafür ein, dass keine Langeweile aufkommt. Ihr Sopran klingt kostbarer denn je. Eine innere Erregung, gar ein ganz leichtes Beben halten die Spannung aufrecht. Sie dürfte an jedem einzelnen Titel sehr intensiv gearbeitet haben. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. In diesen Liedern ist ja kein Mangel an Wörtern und Begriffen, die heutzutage niemand mehr verwendet – wie das schimmernde Gemach in Kennst du das Land nach Goethe. Es ist, als würde uns Dorothea Röschmann von diesem Reichtum der Sprache der Dichter, den sie auskostet, etwas zurückgeben. So stelle ich mir Liedgesang 2014 vor.

Überhaupt ist es eine glückliche Wahl, die Mignon-Lieder von Wolf und Schubert kontrastierend in das Programm aufzunehmen. Das gilt auch für das von Benjamin Britten sehr diskret und stilvoll vollendete Lied Gretchens Bitte, das Schubert als Fragment hinterließ. Im Deutsch-Werkverzeichnis wird es allerdings unter dem Titel Gretchen im Zwinger geführt. Während Strauss mit gängigen Werken wie Morgen, Schlechtes Wetter oder Befreit vertreten ist, fiel bei Schumann eingedenk des Museumserlebnisses die Wahl auf den kleinen Zyklus Gedichte der Maria Stuart. Es sind die fünf letzten Lieder dieses Komponisten. Wie Fischer-Dieskau, der sich auch als Liederforscher betätigte, sehr treffend herausgefunden hat, zeigt sich die Musik ganz wortgebunden und scheint die einfache Melodienführung elisabethanischen Songs nachzuahmen.

Mit einer weiteren CD bei Sony (88883712172) führt Christian Gerhaher seine Auseinandersetzung mit dem Liedschaffen von Franz Schubert fort. Er hat bereits einige Aufnahmen vorzuweisen, die von der Kritik einhellig gelobt wurden und auch – was das Wichtigste ist – beim Publikum gut ankommen. Der Bariton setzt Schubert regelmäßig auf die Programme seiner Liederabende. Nach Die schöne Müllerin, Winterreise, Schwanengesang, einer mit Abendlieder verkaufsfördernd betitelten CD und Aufnahmen einzelner Titel in anderen Zusammenstellungen nun eine Auswahl von 24 Liedern, bei denen er wiederum von Gerold Huber am Klavier begleitet wird. Sie sind bereits Mitte 2012 als Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk eingespielt worden. Darunter sind Werke, die in keiner Diskographie der berühmten Liedinterpreten fehlen – Hoffnung, Abschied, Der Zwerg, Wehmut, Der Strom, Lied eines Schiffers an die Dioskuren. Vergleiche können also nach Lust und Laune angestellt werden. Für mich schneidet Gerhaher dabei bestens ab. Er ist längst in die höchste Liga aufgestiegen. Keiner seiner Vorgänger auf diesem Gebiet sitzt ihm mehr im Nacken. Als Hochschullehrer gibt er inzwischen selbst sein Können an jüngere Generationen weiter. Mir gefällt seine Natürlichkeit. Mit seiner Stimme gibt er vielen Liedern ihre Schlichtheit zurück. Er macht keine Dramen daraus, schlüpft in keine Rollen. Besonders deutlich wird das an der schaurigen Ballade vom Zwerg auf einen Text von Matthäus von Collin, die mit großer Zurückhaltung vorgetragen wird wodurch die Geschichte viel glaubhafter wird, als wenn sich der Sänger oder die Sängerin abwechselnd in die handelnden Figuren – Zwerg und Königin – schlüpfen.

Mit einer weiteren CD bei Sony (88883712172) führt Christian Gerhaher seine Auseinandersetzung mit dem Liedschaffen von Franz Schubert fort. Er hat bereits einige Aufnahmen vorzuweisen, die von der Kritik einhellig gelobt wurden und auch – was das Wichtigste ist – beim Publikum gut ankommen. Der Bariton setzt Schubert regelmäßig auf die Programme seiner Liederabende. Nach Die schöne Müllerin, Winterreise, Schwanengesang, einer mit Abendlieder verkaufsfördernd betitelten CD und Aufnahmen einzelner Titel in anderen Zusammenstellungen nun eine Auswahl von 24 Liedern, bei denen er wiederum von Gerold Huber am Klavier begleitet wird. Sie sind bereits Mitte 2012 als Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk eingespielt worden. Darunter sind Werke, die in keiner Diskographie der berühmten Liedinterpreten fehlen – Hoffnung, Abschied, Der Zwerg, Wehmut, Der Strom, Lied eines Schiffers an die Dioskuren. Vergleiche können also nach Lust und Laune angestellt werden. Für mich schneidet Gerhaher dabei bestens ab. Er ist längst in die höchste Liga aufgestiegen. Keiner seiner Vorgänger auf diesem Gebiet sitzt ihm mehr im Nacken. Als Hochschullehrer gibt er inzwischen selbst sein Können an jüngere Generationen weiter. Mir gefällt seine Natürlichkeit. Mit seiner Stimme gibt er vielen Liedern ihre Schlichtheit zurück. Er macht keine Dramen daraus, schlüpft in keine Rollen. Besonders deutlich wird das an der schaurigen Ballade vom Zwerg auf einen Text von Matthäus von Collin, die mit großer Zurückhaltung vorgetragen wird wodurch die Geschichte viel glaubhafter wird, als wenn sich der Sänger oder die Sängerin abwechselnd in die handelnden Figuren – Zwerg und Königin – schlüpfen.

Noch einmal die Wesendonck–Lieder von Richard Wagner? Ja, noch einmal, diesmal mit Katharina Persicke. Sie bilden das Finale einer CD made in Netherlands beim Label Coviello Classics (COV 91419). Eröffnet wird das Programm mit den Sieben frühen Liedern von Alban Berg, auf die Proses Lyriques von Claude Debussy folgen. Der Berg ist geglückt. Die junge Sängerin bringt mit ihrem gut geführten und sehr sicher sitzenden lyrischen Sopran eine impressionistische Note hinein. Leicht, wie gehaucht klingt es. Mit dieser Fähigkeit kann sie auch bei Debussy punkten. In den Wesendonck-Liedern gelingen die getragenen, in sich gekehrten Passagen am besten. Muss die Stimme in dramatische Bezirke vorstoßen, reichen ihre natürlichen Ressourcen nicht aus. Sie muss forcierend nachlegen. Deshalb hätte ich ihr zu diesem Zyklus noch nicht geraten. Von Katharina Persicke, die von Pauliina Tukiainen begleitet wird, dürfte in nächster Zeit noch viel zu hören sein. Nach dem Gesangsstudium an den Hochschulen in Dresden und Freiburg erarbeitete sie sich in verschiedenen Opernhäusern mehrere Partien von Mozart, darunter Pamina, Zerlina und Figaro-Gräfin. Meisterkurse belegte sie bei Dietrich Fischer-Dieskau, seiner Frau Julia Varady,

Noch einmal die Wesendonck–Lieder von Richard Wagner? Ja, noch einmal, diesmal mit Katharina Persicke. Sie bilden das Finale einer CD made in Netherlands beim Label Coviello Classics (COV 91419). Eröffnet wird das Programm mit den Sieben frühen Liedern von Alban Berg, auf die Proses Lyriques von Claude Debussy folgen. Der Berg ist geglückt. Die junge Sängerin bringt mit ihrem gut geführten und sehr sicher sitzenden lyrischen Sopran eine impressionistische Note hinein. Leicht, wie gehaucht klingt es. Mit dieser Fähigkeit kann sie auch bei Debussy punkten. In den Wesendonck-Liedern gelingen die getragenen, in sich gekehrten Passagen am besten. Muss die Stimme in dramatische Bezirke vorstoßen, reichen ihre natürlichen Ressourcen nicht aus. Sie muss forcierend nachlegen. Deshalb hätte ich ihr zu diesem Zyklus noch nicht geraten. Von Katharina Persicke, die von Pauliina Tukiainen begleitet wird, dürfte in nächster Zeit noch viel zu hören sein. Nach dem Gesangsstudium an den Hochschulen in Dresden und Freiburg erarbeitete sie sich in verschiedenen Opernhäusern mehrere Partien von Mozart, darunter Pamina, Zerlina und Figaro-Gräfin. Meisterkurse belegte sie bei Dietrich Fischer-Dieskau, seiner Frau Julia Varady,

bei Peter Schreier und Catherine Malfitano.

An Hugo Wolfs Liedern versucht sich der Bassbariton Markus Flaig mit seinem Begleiter Jörg Schweinbenz. Sie durften dafür einen in Tübingen aufbewahrten Bechstein-Flügel von 1893 benutzen, den der Komponist selbst gespielt und in einem Brief an die Freundin Melanie Köchert gerühmt hatte. Dieses kostbare Instrument schafft Authentizität. Ihre CD hat das Label Spektral herausgegeben (SRL4-13117). Sechs Danksagungen im Booklet sprechen für ein Projekt, das den beiden jungen Künstlern nicht in den Schoss gefallen zu sein scheint. Es ist ein Produkt der Hingabe, das Respekt und Wohlwollen verdient. Flaig ist noch relativ jung. Ein Geburtsjahr findet sich wie bei Emanuel-Marial nicht, weder im Booklet, noch auf seiner Homepage. Wikipedia gibt 1971 an. Jüngere Sänger scheinen heutzutage zurückhaltend zu sein mit der Preisgabe von derlei persönlichen Daten. Flaig kam über Umwege zum Gesang, hatte zunächst Schul- und Kirchenmusik studiert. 2004 war er Preisträger beim Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig. Wolf ist schwere Kost. Da hat schon mancher versungen und vertan. Nein, Flaig passiert das nicht. Vor einer Glanzleistung ist er noch weit entfernt. Auf jeden Fall muss er an der Sprache arbeiten. Er ist nicht gut genug zu verstehen für einen Muttersprachler. Gerade bei Wolf, der so viel Wert legte auf seine dichterischen Quellen, muss jedes Wort, jeder Buchstabe deutlich werden. Von Farbe, wie sie die legendären Interpreten seiner Lieder in endlosen Schattierungen aufgetragen haben, noch gar nicht zu reden. Dieser Farbenreichtum fehlt. Mit einer Lesung aus Briefen von Wolf beschließt der Sänger seine CD. Das ist eine gute Idee, zumal er mit seiner sympathischen Sprechstimme auch Talent zu derlei Vortrag hat. In den Texten sind die strengen Anforderungen formuliert, die Wolf an die Kunst ganz allgemein stellte. Selten werden sie im musikalischen Teil der Neuerscheinung erfüllt.

An Hugo Wolfs Liedern versucht sich der Bassbariton Markus Flaig mit seinem Begleiter Jörg Schweinbenz. Sie durften dafür einen in Tübingen aufbewahrten Bechstein-Flügel von 1893 benutzen, den der Komponist selbst gespielt und in einem Brief an die Freundin Melanie Köchert gerühmt hatte. Dieses kostbare Instrument schafft Authentizität. Ihre CD hat das Label Spektral herausgegeben (SRL4-13117). Sechs Danksagungen im Booklet sprechen für ein Projekt, das den beiden jungen Künstlern nicht in den Schoss gefallen zu sein scheint. Es ist ein Produkt der Hingabe, das Respekt und Wohlwollen verdient. Flaig ist noch relativ jung. Ein Geburtsjahr findet sich wie bei Emanuel-Marial nicht, weder im Booklet, noch auf seiner Homepage. Wikipedia gibt 1971 an. Jüngere Sänger scheinen heutzutage zurückhaltend zu sein mit der Preisgabe von derlei persönlichen Daten. Flaig kam über Umwege zum Gesang, hatte zunächst Schul- und Kirchenmusik studiert. 2004 war er Preisträger beim Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig. Wolf ist schwere Kost. Da hat schon mancher versungen und vertan. Nein, Flaig passiert das nicht. Vor einer Glanzleistung ist er noch weit entfernt. Auf jeden Fall muss er an der Sprache arbeiten. Er ist nicht gut genug zu verstehen für einen Muttersprachler. Gerade bei Wolf, der so viel Wert legte auf seine dichterischen Quellen, muss jedes Wort, jeder Buchstabe deutlich werden. Von Farbe, wie sie die legendären Interpreten seiner Lieder in endlosen Schattierungen aufgetragen haben, noch gar nicht zu reden. Dieser Farbenreichtum fehlt. Mit einer Lesung aus Briefen von Wolf beschließt der Sänger seine CD. Das ist eine gute Idee, zumal er mit seiner sympathischen Sprechstimme auch Talent zu derlei Vortrag hat. In den Texten sind die strengen Anforderungen formuliert, die Wolf an die Kunst ganz allgemein stellte. Selten werden sie im musikalischen Teil der Neuerscheinung erfüllt.

Mit einem Experiment soll mein Exkurs durch neue Lieder-CDs zu Ende gehen. Begleitet von Oliver Pohl wagt sich der Bariton Roman Trekel auf sehr glattes Eis und macht dabei gar keine gute Figur. Warum nur muss er sich auch ausgerechnet auf die Vier letzten Lieder von Richard Strauss werfen? Hätten die Wesendonck-Lieder, deren sich neuerdings immer mehr Sänger frech bemächtigen, nicht genügt? Die sind schon nicht nachzuvollziehen aus Männermund und Männerseele, weil sie diesen ganz konkreten historischen Kontext haben, aus dem sich nicht einfach lösen lassen. Die Strauss-Lieder aber gehen gar nicht, stimmlich nicht. Trekel gurgelt sich schon gleich durch den Beginn. Er rutscht deutlich unter sein eigenes Niveau, weil die Lieder nicht singbar sind für einen Bariton. Strauss würde sich im Grabe umdrehen. Dabei hebt die CD, die vom Oehms auf den Markt gebracht wurde (OC 1811) so fulminant an mit Heimliche Aufforderung. Wäre er doch bei solchen Liedern geblieben. Das Schaffen von Strauss ist so reich für Baritone von der samtigen Sporte, wie er Trekel eigen ist.

Mit einem Experiment soll mein Exkurs durch neue Lieder-CDs zu Ende gehen. Begleitet von Oliver Pohl wagt sich der Bariton Roman Trekel auf sehr glattes Eis und macht dabei gar keine gute Figur. Warum nur muss er sich auch ausgerechnet auf die Vier letzten Lieder von Richard Strauss werfen? Hätten die Wesendonck-Lieder, deren sich neuerdings immer mehr Sänger frech bemächtigen, nicht genügt? Die sind schon nicht nachzuvollziehen aus Männermund und Männerseele, weil sie diesen ganz konkreten historischen Kontext haben, aus dem sich nicht einfach lösen lassen. Die Strauss-Lieder aber gehen gar nicht, stimmlich nicht. Trekel gurgelt sich schon gleich durch den Beginn. Er rutscht deutlich unter sein eigenes Niveau, weil die Lieder nicht singbar sind für einen Bariton. Strauss würde sich im Grabe umdrehen. Dabei hebt die CD, die vom Oehms auf den Markt gebracht wurde (OC 1811) so fulminant an mit Heimliche Aufforderung. Wäre er doch bei solchen Liedern geblieben. Das Schaffen von Strauss ist so reich für Baritone von der samtigen Sporte, wie er Trekel eigen ist.

Rüdiger Winter

Schmetterlinge flattern durch die Luft, Grashalme wiegen sich im Wind, Kinder singen, eine Geisha tippelt herein, so mag sich manch einer das Land der aufgehenden Sonne oder das Land des Lächelns vorstellen.Das ist aber auch der spontane Eindruck, der sich beim Lied über die sieben Babys oder dem Lied über den Frühlingsanfang einstellt: sie alle sind das, was man in Japan „Shokda“ nennt, Schul-Hymnen aus dem ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert nach bekannten japanischen Gedichten und übergossen mit einer Musik im gefälligen, westlichen Stil. Auf solche Lieder stieß Kent Nagano, als seine dreijährige Tochter mit ihrer Mutter diese Melodien sang, was dazu führte, dass sich der Dirigent, dessen Familie seit dem späten 19. Jahrhundert in Amerika lebt, erstmals mit diesen Texten und Melodien und offenbar tief verwurzelten Traditionen auseinandersetzte. Daraus entstand ein Konzertprojekt und schließlich die prominent bestückte Kontinent übergreife Einspielung Shoka, die das im März 2010 aufgenommene Orchestre Symphonique de Montréal mit Diana Damrau, die im folgenden Juni in Germering ins Studio ging, zusammenbrachte (Analekta AN 2 9130). Damrau singt das leicht und frisch und in der dreisprachigen Textbeilage lässt sich ihr Japanisch gut verfolgen. Die leicht zugänglichen und kuscheligen Gesänge bereiten möglicherweise auch Kindern und ihren Eltern im Westen Freude, die nicht mit fernöstlichen Traditionen vertraut sind. Schön, wenn Damrau demnächst einen Spaziergang durch Lehàrs Land des Lächelns machen würde.

Schmetterlinge flattern durch die Luft, Grashalme wiegen sich im Wind, Kinder singen, eine Geisha tippelt herein, so mag sich manch einer das Land der aufgehenden Sonne oder das Land des Lächelns vorstellen.Das ist aber auch der spontane Eindruck, der sich beim Lied über die sieben Babys oder dem Lied über den Frühlingsanfang einstellt: sie alle sind das, was man in Japan „Shokda“ nennt, Schul-Hymnen aus dem ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert nach bekannten japanischen Gedichten und übergossen mit einer Musik im gefälligen, westlichen Stil. Auf solche Lieder stieß Kent Nagano, als seine dreijährige Tochter mit ihrer Mutter diese Melodien sang, was dazu führte, dass sich der Dirigent, dessen Familie seit dem späten 19. Jahrhundert in Amerika lebt, erstmals mit diesen Texten und Melodien und offenbar tief verwurzelten Traditionen auseinandersetzte. Daraus entstand ein Konzertprojekt und schließlich die prominent bestückte Kontinent übergreife Einspielung Shoka, die das im März 2010 aufgenommene Orchestre Symphonique de Montréal mit Diana Damrau, die im folgenden Juni in Germering ins Studio ging, zusammenbrachte (Analekta AN 2 9130). Damrau singt das leicht und frisch und in der dreisprachigen Textbeilage lässt sich ihr Japanisch gut verfolgen. Die leicht zugänglichen und kuscheligen Gesänge bereiten möglicherweise auch Kindern und ihren Eltern im Westen Freude, die nicht mit fernöstlichen Traditionen vertraut sind. Schön, wenn Damrau demnächst einen Spaziergang durch Lehàrs Land des Lächelns machen würde.

Die Hamburgerin Janina Baechle, die zwischen 2004 und 2010 dem Ensemble der Wiener Staatsoper angehörte, wurde einst durch ihr Ortrud-Einspringen für Agnes Baltsa schlagartig bekannt; dramatische Partien von Wagner und Verdi bilden seither den Kern ihres Repertoires, auf dem Konzertpodium scheint Brahms, neben Mahler, gut zu ihrer geschmeidigen, warmen und vollen Stimme zu passen. Zusammen mit ihrem Pianisten Markus Hadulla wählt Baechle für ihre soeben erschienene Brahms-Einspielung einen ihrem Temperament entsprechenden durchaus dramatischen, packenden und direkten Zugang (Capriccio C5216). Der Höll-Schüler und Karlsruher und Berliner Hochschullehrer begleitet am originalen Brahms-Flügel aus dem Brahms-Museum im österreichischen Mürzzuschlag mit brillanter Verve und aufwühlender Dramatik. Baechle singt die Auswahl, darunter die 9 Lieder op. 32, die fünf Lieder der Ophelia und die vier ernsten Gesänge, mit einer unverstellten und frischen Direktheit, auch schon mit einigen kleinen Sprüngen und Grauzonen an den Rändern der Stimme, guter, textdeutlicher, aber etwas beiläufiger Diktion. In langsamen Liedern, wie „So stehn wir, ich und meine Weide“ und „Es träumte mir“, merkt man, wie gut sie und Hadulla zusammen musizieren und harmonieren.

Die Hamburgerin Janina Baechle, die zwischen 2004 und 2010 dem Ensemble der Wiener Staatsoper angehörte, wurde einst durch ihr Ortrud-Einspringen für Agnes Baltsa schlagartig bekannt; dramatische Partien von Wagner und Verdi bilden seither den Kern ihres Repertoires, auf dem Konzertpodium scheint Brahms, neben Mahler, gut zu ihrer geschmeidigen, warmen und vollen Stimme zu passen. Zusammen mit ihrem Pianisten Markus Hadulla wählt Baechle für ihre soeben erschienene Brahms-Einspielung einen ihrem Temperament entsprechenden durchaus dramatischen, packenden und direkten Zugang (Capriccio C5216). Der Höll-Schüler und Karlsruher und Berliner Hochschullehrer begleitet am originalen Brahms-Flügel aus dem Brahms-Museum im österreichischen Mürzzuschlag mit brillanter Verve und aufwühlender Dramatik. Baechle singt die Auswahl, darunter die 9 Lieder op. 32, die fünf Lieder der Ophelia und die vier ernsten Gesänge, mit einer unverstellten und frischen Direktheit, auch schon mit einigen kleinen Sprüngen und Grauzonen an den Rändern der Stimme, guter, textdeutlicher, aber etwas beiläufiger Diktion. In langsamen Liedern, wie „So stehn wir, ich und meine Weide“ und „Es träumte mir“, merkt man, wie gut sie und Hadulla zusammen musizieren und harmonieren.

Eine große Geschichte, die Geschichte eines sterbenden Menschen und den Kampf seiner Seele, schildert Edward Elgar („This is the best of me“) in seinem im Jahr 1900 unter Hans Richter in Birmingham uraufgeführten und trotz des damaligen Fiaskos seither in England nie von den Konzertpodien verschwunden Oratorium The Dream of Gerontius. The Dream of Gerontius gehörte selbstverständlich zu den Chor-Werken, denen sich Sir Andrew Davis im Frühjahr diesen Jahres im Umfeld seines 70. Geburtstages bei Aufführungen und Aufnahmen mit dem BBC Symphony Orchestra widmete (Chandos CHSA 5140/2). Davis ist Conductor Laureate des Orchesters, nachdem er dort die zweitlängste Periode – neben dem Orchestergründer Adrian Boult – als Chefdirigent amtierte. In die Fußstapfen von Boult, der eine berühmte Fernsehaufführung des Oratoriums realisierte, trat Davis auch mit dieser Wahl. Man kann nur staunen, dass der Dream hierzulande so wenig bekannt ist. Davis wirft seine ganze Erfahrung als Operndirigent (Chicago) in den Ring und realisierte eine bezwingende, dramatisch aufwühlende, orchestral fein modulierte und in den Chorpassagen – BBC Symphony Orchestra – klare Aufführung. Mit einer intensiven, heldentenoralen Darstellung des Gerontius brennt sich Stuart Skelton (Gerontius) ins Zentrum der Aufführung. Manchmal schneidend im Ton, lodernd im Klang, dabei männlich zupackend, großvolumig, immer mitreißend, die strapaziösen tristanschen Dimensionen und Visionen mühelos meisternd. Allerdings: alles andere als ein Sterbender. Die vor allem in den vorgeschalteten Sea Pictures strahlende, als Engel im Oratorium zwar majestätische, aber allgemeine Sarah Connolly und der schwarz-kernige David Soar als Priester fallen daneben kaum ab.

Eine große Geschichte, die Geschichte eines sterbenden Menschen und den Kampf seiner Seele, schildert Edward Elgar („This is the best of me“) in seinem im Jahr 1900 unter Hans Richter in Birmingham uraufgeführten und trotz des damaligen Fiaskos seither in England nie von den Konzertpodien verschwunden Oratorium The Dream of Gerontius. The Dream of Gerontius gehörte selbstverständlich zu den Chor-Werken, denen sich Sir Andrew Davis im Frühjahr diesen Jahres im Umfeld seines 70. Geburtstages bei Aufführungen und Aufnahmen mit dem BBC Symphony Orchestra widmete (Chandos CHSA 5140/2). Davis ist Conductor Laureate des Orchesters, nachdem er dort die zweitlängste Periode – neben dem Orchestergründer Adrian Boult – als Chefdirigent amtierte. In die Fußstapfen von Boult, der eine berühmte Fernsehaufführung des Oratoriums realisierte, trat Davis auch mit dieser Wahl. Man kann nur staunen, dass der Dream hierzulande so wenig bekannt ist. Davis wirft seine ganze Erfahrung als Operndirigent (Chicago) in den Ring und realisierte eine bezwingende, dramatisch aufwühlende, orchestral fein modulierte und in den Chorpassagen – BBC Symphony Orchestra – klare Aufführung. Mit einer intensiven, heldentenoralen Darstellung des Gerontius brennt sich Stuart Skelton (Gerontius) ins Zentrum der Aufführung. Manchmal schneidend im Ton, lodernd im Klang, dabei männlich zupackend, großvolumig, immer mitreißend, die strapaziösen tristanschen Dimensionen und Visionen mühelos meisternd. Allerdings: alles andere als ein Sterbender. Die vor allem in den vorgeschalteten Sea Pictures strahlende, als Engel im Oratorium zwar majestätische, aber allgemeine Sarah Connolly und der schwarz-kernige David Soar als Priester fallen daneben kaum ab.

Besondere Aufmerksamkeit auf den vom Institut National de L‘ Audiovisuel veröffentlichten Liedern Debussys, die der französische Rundfunk zwischen 1962 und 1965 mit dem niederländischen Bariton Bernard Kruysen (1933-2000) aufnahm, dürften die fünf von Francis Poulenc wenige Monate vor seinem Tod bei Festival de Menton 1962 begleiteten Titel (IMV 010) finden, wobei Pianist Jean-Charles Richard in den restlichen Aufnahmen keineswegs abfällt. Kruysen singt mit einem offenbar von Natur aus gut sitzenden, herb dunklen Bariton, eloquenter Natürlichkeit und feiner Diktion – er wuchs in der Provence auf. Was Kruysen im informativen Beiheft über Pierre Bernac sagt, dieser habe nämlich weder eine große noch eine schöne Stimme gehabt, gilt auch für Kruysen selbst. Hat man sich erst einmal an das grobkörnige Timbre gewöhnt, merkt man, dass sein Singen nicht unraffiniert und keineswegs so grobschlächtig und plump ist, wie es nicht nur im Vergleich mit dem 15 Jahre älteren Gerard Souzay zunächst erscheint. Die Einfachheit und funkelnde Wortklarheit haben ihren Reiz.

Besondere Aufmerksamkeit auf den vom Institut National de L‘ Audiovisuel veröffentlichten Liedern Debussys, die der französische Rundfunk zwischen 1962 und 1965 mit dem niederländischen Bariton Bernard Kruysen (1933-2000) aufnahm, dürften die fünf von Francis Poulenc wenige Monate vor seinem Tod bei Festival de Menton 1962 begleiteten Titel (IMV 010) finden, wobei Pianist Jean-Charles Richard in den restlichen Aufnahmen keineswegs abfällt. Kruysen singt mit einem offenbar von Natur aus gut sitzenden, herb dunklen Bariton, eloquenter Natürlichkeit und feiner Diktion – er wuchs in der Provence auf. Was Kruysen im informativen Beiheft über Pierre Bernac sagt, dieser habe nämlich weder eine große noch eine schöne Stimme gehabt, gilt auch für Kruysen selbst. Hat man sich erst einmal an das grobkörnige Timbre gewöhnt, merkt man, dass sein Singen nicht unraffiniert und keineswegs so grobschlächtig und plump ist, wie es nicht nur im Vergleich mit dem 15 Jahre älteren Gerard Souzay zunächst erscheint. Die Einfachheit und funkelnde Wortklarheit haben ihren Reiz.

Und zum Schluss nach Spanien. Die amerikanische Sopranistin Corinne Winters, eine Mimi, Violetta, Micaela, kommt mit Songs of Spain (GPRrecords GPR 70013) in den unterschiedlichen Dialekten der iberischen Halbinsel. Die Lieder u. a. von Toldrà, Turina, Lavilla, Nin und Montsalvatge singt sie mit überschäumendem Temperament, mal leicht rauchigem, mal dunkel sinnlichem Sopran. Winters verkrallt sich in diese Lieder, setzt brustige, nie ordinäre Töne bei „Aldapeko Mariya“ ein, singt Turinas „Se con mis deseos“ mit brillant guter Höhe und gestaltet – unterstützt von dem stilistisch versierten, atmosphärisch zaubernden Pianisten Steven Blier und dem Gitarristen Oren Fader sowie der israelischen Mezzosopranistin Maya Lahyani im rossinihaften „Si la mar fuera de tinta“ von José Melchor Gomis – einen nicht uncharmanten Spanien-Ausflug.

Und zum Schluss nach Spanien. Die amerikanische Sopranistin Corinne Winters, eine Mimi, Violetta, Micaela, kommt mit Songs of Spain (GPRrecords GPR 70013) in den unterschiedlichen Dialekten der iberischen Halbinsel. Die Lieder u. a. von Toldrà, Turina, Lavilla, Nin und Montsalvatge singt sie mit überschäumendem Temperament, mal leicht rauchigem, mal dunkel sinnlichem Sopran. Winters verkrallt sich in diese Lieder, setzt brustige, nie ordinäre Töne bei „Aldapeko Mariya“ ein, singt Turinas „Se con mis deseos“ mit brillant guter Höhe und gestaltet – unterstützt von dem stilistisch versierten, atmosphärisch zaubernden Pianisten Steven Blier und dem Gitarristen Oren Fader sowie der israelischen Mezzosopranistin Maya Lahyani im rossinihaften „Si la mar fuera de tinta“ von José Melchor Gomis – einen nicht uncharmanten Spanien-Ausflug.

2010 gab die abchasisch-russische Sopranistin Hibla Gerzmava als Antonia ihr Debüt an der Met, an die sie als Mimi und Liù zurückkehrte. Mimi sang sie anschließend in München und in Rom, an Covent Garden war sie Donna Anna und Amelia Grimaldi, Vitellia und Donna Anna sang sie in Wien, an ihrem Stammhaus, dem Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko Theater in Moskau, dessen Ensemble sie seit 1995 angehört, tritt sie außerdem noch als Adina, Violetta und Schwanenprinzessin in Zar Saltan auf. Nach zwei CDs mit Arien von Mozart, Donizetti, Bellini und Verdi unter Marco Armiliato sowie Arien von Bellini, Rossini, Donizetti, Mozart und Verdi unter Vladimir Spivakov veröffentlicht Melodia jetzt Vocal Cycles and Romances by Russian Composers (MEL CD 10 02289), wofür Gerzmava und ihre Begleiterin Ekatarina Ganelia Lieder von Tschaikowsky und Rachmaninov, Prokofjews Fünf Gedichte nach Anna Achmatowa op. 27 und das Madrigal für Sopran und Klavier op. 7 von Nikolai Mjaskowski aussuchten; einige Titel hatte sich vor fünfzig Jahren auch Galina Wischnewskaja für ihre maßstäbliche Aufnahme mit Mstislav Rostropowitsch ausgewählt. Gerzmava ist eine sensible und geschmackvolle Interpretin, ihr dunkel leuchtender, technisch gut gerüsteter Sopran wirkt manchmal schon ein wenig angekratzt, der Klang ist hart, die intime Form schmeichelt ihr nicht durchweg, doch sie verfügt beispielsweise in Tschaikowskys Serenade Où vas-tu, souffle d‘ aurore über eine gewisse Eleganz, auch über die Färbungen, die wir mit russischer Melancholie verbinden und mit denen sie den Hörer ebenso umgarnt wie mit sauberen Höhen, hingegen würde man in Der Kuckuck aufgrund ihres Repertoires eine leichtere Wendigkeit erwarten.

2010 gab die abchasisch-russische Sopranistin Hibla Gerzmava als Antonia ihr Debüt an der Met, an die sie als Mimi und Liù zurückkehrte. Mimi sang sie anschließend in München und in Rom, an Covent Garden war sie Donna Anna und Amelia Grimaldi, Vitellia und Donna Anna sang sie in Wien, an ihrem Stammhaus, dem Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko Theater in Moskau, dessen Ensemble sie seit 1995 angehört, tritt sie außerdem noch als Adina, Violetta und Schwanenprinzessin in Zar Saltan auf. Nach zwei CDs mit Arien von Mozart, Donizetti, Bellini und Verdi unter Marco Armiliato sowie Arien von Bellini, Rossini, Donizetti, Mozart und Verdi unter Vladimir Spivakov veröffentlicht Melodia jetzt Vocal Cycles and Romances by Russian Composers (MEL CD 10 02289), wofür Gerzmava und ihre Begleiterin Ekatarina Ganelia Lieder von Tschaikowsky und Rachmaninov, Prokofjews Fünf Gedichte nach Anna Achmatowa op. 27 und das Madrigal für Sopran und Klavier op. 7 von Nikolai Mjaskowski aussuchten; einige Titel hatte sich vor fünfzig Jahren auch Galina Wischnewskaja für ihre maßstäbliche Aufnahme mit Mstislav Rostropowitsch ausgewählt. Gerzmava ist eine sensible und geschmackvolle Interpretin, ihr dunkel leuchtender, technisch gut gerüsteter Sopran wirkt manchmal schon ein wenig angekratzt, der Klang ist hart, die intime Form schmeichelt ihr nicht durchweg, doch sie verfügt beispielsweise in Tschaikowskys Serenade Où vas-tu, souffle d‘ aurore über eine gewisse Eleganz, auch über die Färbungen, die wir mit russischer Melancholie verbinden und mit denen sie den Hörer ebenso umgarnt wie mit sauberen Höhen, hingegen würde man in Der Kuckuck aufgrund ihres Repertoires eine leichtere Wendigkeit erwarten.

Rolf Fath

PS.: Und dann gibt´s noch die geschmackliche Überraschung des Monats: René Kollo singt Lieder von Udo Jürgens („Musik war meine erste Liebe“). Diese kleine akustische Fragwürdigkeit hat Membran/Acanta aus dem Keller der Ariola-Eurodisc geholt. Es finden sich ein Foto beider vertrauter Herren aus ihrer großen Zeit (die Siebziger?) und dann René (dto.) vorne als Künstler vor einem weißen Flügel abgebildet (ach ja, das hatte man damlas so zu Hause rumstehen). Um dem Ganzen gewisse kitschige Seriosität zu verleihen. Warum?, fragt sich der Betrachter – dann hör ich doch den Jürgens selbst alle Mal lieber, der singt doch immer noch. Aber es bestätigt sich für mich, was ich immer schon über Kollo dachte: Er war der ideale Operettentenor, und der Schmalz von Jürgens Songs läuft gut durch seine schon damals recht trockene Kehle. Wo hier doch so viel von Einsamkeit, Erster Liebe und Fort-Gehen die Rede ist, gefühlvoll unterlegt von den Orchestern Werner Becker und Stefan Klinkhammer sowie einer „Rhythmusgruppe“ (so hieß das damals!). Jaja, Geschmack ist doch ein seltsames Ding… (233925). G. H.

PS.: Und dann gibt´s noch die geschmackliche Überraschung des Monats: René Kollo singt Lieder von Udo Jürgens („Musik war meine erste Liebe“). Diese kleine akustische Fragwürdigkeit hat Membran/Acanta aus dem Keller der Ariola-Eurodisc geholt. Es finden sich ein Foto beider vertrauter Herren aus ihrer großen Zeit (die Siebziger?) und dann René (dto.) vorne als Künstler vor einem weißen Flügel abgebildet (ach ja, das hatte man damlas so zu Hause rumstehen). Um dem Ganzen gewisse kitschige Seriosität zu verleihen. Warum?, fragt sich der Betrachter – dann hör ich doch den Jürgens selbst alle Mal lieber, der singt doch immer noch. Aber es bestätigt sich für mich, was ich immer schon über Kollo dachte: Er war der ideale Operettentenor, und der Schmalz von Jürgens Songs läuft gut durch seine schon damals recht trockene Kehle. Wo hier doch so viel von Einsamkeit, Erster Liebe und Fort-Gehen die Rede ist, gefühlvoll unterlegt von den Orchestern Werner Becker und Stefan Klinkhammer sowie einer „Rhythmusgruppe“ (so hieß das damals!). Jaja, Geschmack ist doch ein seltsames Ding… (233925). G. H.