.

Es hatte sich bei Opernfreunden in Ost- wie West-Berlin wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass beim heißumlagerten Gastsspiel der Römischen Oper mit ihrer muffigen Pappe-Produktion des Barbiere di Siviglia 1987 eine junge, unbekannte Sängerin auftreten würde, die Anlass zu größten Hoffnungen geben sollte. Und wer eine Karte legal oder eher noch auf dem illegalen Markt ergattern konnte, sang nach der Vorstellung ihr Lob in den allerhöchsten Tönen: Cecilia Bartoli. Damals noch mit bezauberndem Mädchenspeck, mit großen schwarzen Kulleraugen und einer schauspielerischen Mimik, dass man vor Vergnügen fast die Sitze der ehrwürdigen, rappelvollen Komischen Oper ruinierte. Was haben wir gelacht! Und was haben wir auch gestaunt ob der Kunst, der Frische, der Neuheit dieses unverbrauchten Mezzos, ob dieser schieren Lust am Bühnenleben. Es war wirklich – so abgedroschen das klingen mag – ein mir bis heute unvergessliches Erlebnis (nachzuholen auf dem reizenden Video aus Schwetzingen aus diesen Jahren, wo sie in Hampes Inszenierung von kongenialen Kollegen umgeben ist).

Rossini: Becilia Bartoli als Rosina im „Barbiere di Siviglia“: hier mit Carlos Feller in der köstlichen Michael-Hampe-Produktion in Schwetzingen 1988/ nun bei Euroarts 200118

Ich lernte sie während dieses erwähnten Berliner Gastspiels kennen und traf sie noch einmal später in Paris im Apartment einer Freundin, und war bezaubert von ihrem Charme, ihrem Witz, ihrer verbalen Kannonade in mehreren Sprachen – hingerissen von eben ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit.

Sie steckte damals in ihren internationalen Anfängen. 1988 gab es einen Rossini-Versuchsballon unter Patané bei Decca, dann kam sie wegen Barenboim zur Erato, wo es eine ganz wunderbare Mozart-CD von ihr gibt (eine Zusammenstellung mit anderen Erato/Teldec-Künstlern 1996) neben Barenboim-Gesamtaufnahmen von Don Giovann/Zerlina und Cosi fan tutte/Dorabella (beide 1990; aus Zürich gibt es auf DVD – Arthaus und andere – noch einmal Mozarts Cosi fan tutte von 2001). Dann nahm sie Decca-Produzent Christopher Raeburn exklusiv unter seine Fittiche, und ihr kometenhafter Aufstieg bei der und vor allem auch durch die Decca begann, fast beispiellos für eine nicht sehr große Stimme, die sich schnell im Settecento etablierte und namentlich mit Rossini ihr Zentrum fand (trotz Raeburns Drängen widerstand sie klugerweise der Italiana im Studio und bis zum letzten Sommer auf der Bühne in Salzburg). Wovon die vielen Einspielungen zeugen, die die Decca nun in einer goldenen, hochluxuriösen, limitierten Box herausgebracht hat. Auf 15 CDs und 5 DVD sowie einer Interview-DVD sind hier viele der bekannten Decca-Zeugnisse von Cecilia Bartolis Umgang mit Freund Gioachino versammelt. Was für eine Leistung, was für ein Kompendium, was für eine Künstlerin. Brava veramente! G. H.

Dazu Rossini- (und Bartoli-) Langzeit-Bewunderer Bernd Hoppe mit seinem Dauer-Abonnement in Pesaro: Eine opulente Luxuskassette von goldener Pracht mit 15 CDs und 6 DVDs (483 3936) widmet Decca ihrem Exklusivstar Cecilia Bartoli anlässlich der 30jährigen Zugehörigkeit zu diesem Plattenlabel. 1987 hatte die Mezzosopranistin ihr Gesangsstudium in der italienischen Hauptstadt beendet und danach sofort als Rosina in Rossinis Barbiere di Siviglia auf der Bühne der Römischen Oper debütiert. Es war die Vorbereitung für das Gastspiel des Institutes an der Ostberliner Komischen Oper anlässlich der 750-Jahrfeier Berlins. Die Intendanz hatte viel Vertrauen und große Hoffnung in die junge Anfängerin gesetzt, ihr eine solch exponierte Rolle anzuvertrauen. Der stürmische Erfolg rechtfertigte die riskante Besetzung – ein neuer Stern am Rossini-Himmel war geboren. Denn diesem Komponisten galt von nun an Cecilia Bartolis musikalisches Interesse und künstlerisches Wirken. Daher bedeutet Deccas Würdigung der Sängerin anlässlich ihres Jubiläums gleichzeitig auch eine verdienstvolle Hommage für den Schwan von Pesaro anlässlich seines 150. Todestages.

In der Geburtsstadt des Komponisten an der italienischen Adria ist Cecilia Bartoli bislang nur ein einziges Mal aufgetreten. Das verwundert, gilt die Sängerin doch als Rossini-Interpretin par excellence. Aber man muss bedenken, dass sie seine heroischen Mezzorollen bisher nicht in Angriff genommen hat – weder Tancredi noch Arsace in der Semiramide, weder Calbo in Maometto secondo oder Malcolm in der Donna del lago befinden sich in ihrem Repertoire. Das schränkt natürlich die Einsatzmöglichkeiten auch beim Rossini Opera Festival ein. Der einmalige Auftritt war 1988, als sie im Auditorio Pedrotti del Conversatorio Rossini die relativ kleine Partie der Lucilla in der Farsa comica La scala di seta sang. Fonit Cetra hatte den Mitschnitt 1989 auf CD veröffentlicht und dieser wurde nun von Decca in die Jubiläumsbox integriert. In Lucillas munterer Arie „Sento taler nell’ anima“ hört man schon das Versprechen für die Zukunft – von individuellem Reiz das Timbre, kokett der Vortrag, eloquent der Gesang.

Bereits ein Jahr nach dem Debüt als Rosina nahm die Decca Cecilia Bartoli unter Vertrag, produzierte mit ihr Gesamtaufnahmen, Arien und Lieder aus dem Oeuvre des italienischen Komponisten. Als Auftakt – natürlich – die Rosina des Barbiere di Siviglia, die in der vorliegenden Sammlung sogar doppelt vertreten ist. Die frühe CD-Gesamtaufnahme entstand im Juni 1988 im Teatro Comunale di Bologna und wurde 1989 veröffentlicht. Giuseppe Patané dirigiert und prominente Partner stehen der Anfängerin zur Seite. Leo Nucci singt den Figaro mit der ganzen virilen Pracht seines Baritons, William Matteuzzi bringt für den Conte d’Almaviva seine reichen Rossini-Erfahrungen ein, verzichtet allerdings auf die Bravourarie im letzten Akt „Cessa di più resistere“. Auch Enrico Fissore als Bartolo ist stilistisch mit diesem Idiom bestens vertraut. Einzig Paata Burchuladze mit seinem urigen slawischen Bass ist eine ungewöhnliche Wahl für den Basilio. Als Rosina verströmt Bartoli den ganzen Zauber ihrer Jugend, die Stimme klingt weich, gerundet und ausgeglichen. Auffällig ist bereits hier das hohe Maß an Raffinement, das die Sängerin fortan immer wieder in ihre Rolleninterpretationen einfließen lassen sollte. Da die Stimme nicht übermäßig groß ist, nimmt Bartoli sie eher noch zurück, singt vieles verhalten, wo andere Interpretinnen ihr Organ groß auffahren, punktet aber dafür mit sublimen Nuancen und feinsten Details.

Bereits ein Jahr nach dem Debüt als Rosina nahm die Decca Cecilia Bartoli unter Vertrag, produzierte mit ihr Gesamtaufnahmen, Arien und Lieder aus dem Oeuvre des italienischen Komponisten. Als Auftakt – natürlich – die Rosina des Barbiere di Siviglia, die in der vorliegenden Sammlung sogar doppelt vertreten ist. Die frühe CD-Gesamtaufnahme entstand im Juni 1988 im Teatro Comunale di Bologna und wurde 1989 veröffentlicht. Giuseppe Patané dirigiert und prominente Partner stehen der Anfängerin zur Seite. Leo Nucci singt den Figaro mit der ganzen virilen Pracht seines Baritons, William Matteuzzi bringt für den Conte d’Almaviva seine reichen Rossini-Erfahrungen ein, verzichtet allerdings auf die Bravourarie im letzten Akt „Cessa di più resistere“. Auch Enrico Fissore als Bartolo ist stilistisch mit diesem Idiom bestens vertraut. Einzig Paata Burchuladze mit seinem urigen slawischen Bass ist eine ungewöhnliche Wahl für den Basilio. Als Rosina verströmt Bartoli den ganzen Zauber ihrer Jugend, die Stimme klingt weich, gerundet und ausgeglichen. Auffällig ist bereits hier das hohe Maß an Raffinement, das die Sängerin fortan immer wieder in ihre Rolleninterpretationen einfließen lassen sollte. Da die Stimme nicht übermäßig groß ist, nimmt Bartoli sie eher noch zurück, singt vieles verhalten, wo andere Interpretinnen ihr Organ groß auffahren, punktet aber dafür mit sublimen Nuancen und feinsten Details.

Als DVD liegt der Box ein Mitschnitt von den Festspielen in Schwetzingen 1988 bei, wo Bartoli unter Gabriele Ferro singt und in Gino Quilico als vokal umwerfendem Figaro einen charismatischen Partner zur Seite hat. Auch David Kuebler als Conte, Carlos Feller als Bartolo und Robert Lloyd als Basilio sind erste Wahl in dieser zauberhaften Inszenierung von Michael Hampe. Bartoli überrascht schon in ihrer Auftrittskavatine und auch in den folgenden Nummern mit neuen Verzierungen, was für ihre Phantasie spricht, aus der sie bis heute künstlerisches Kapital für ihre Rolleninterpretationen schlägt.

Auch die Cenerentola ist zweifach vorhanden in der Anthologie, zum einen als CD-Einspielung von 1992 (wiederum aus Bologna) mit Riccardo Chailly am Pult, zum anderen als DVD mit der Aufzeichnung einer Inszenierung aus der Houston Grand Opera drei Jahre später unter Bruno Camanella. In Bologna ist William Matteuzzi wie so oft in diesen Jahren der Tenorheld an ihrer Seite; gestandene Buffa-Kämpen wie Enzo Dara als Don Magnifico, Alessandro Corbelli als Dandini und Michele Pertusi als Alidoro sichern das hohe Niveau der Aufnahme. Alle drei Bassbaritone standen auch in Houston in der entzückenden Inszenierung von Fabio Sparvoli (ausgeborgt aus Bologna) auf der Bühne, wo die Bartoli mit ihrem Charme und den hinreißenden Kulleraugen bezaubert. Lediglich Raúl Giménez als aristokratischer Don Ramiro mit schwärmerischem Tenor ist ein neuer Name in der Besetzung – aber auch er stilistisch erfahren in diesem Idiom und mit seinem eleganten Auftreten zudem optisch ein Gewinn. Später, im Juni 1995, sollte Bartoli mit ihm sowie Luba Orgonasova und Roberto Scandiuzzi unter Myung-Whun Chung am Pult der Wiener Philharmoniker das Stabat Mater aufnehmen, das sich auch in der Sammlung findet. Die Angelina in der Cenerentola ist hinsichtlich der Virtuosität ein Prüfstein für jede Interpretin. Aber es kommt auch auf die menschliche Gestaltung der Figur an, deren Warmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit. Im berühmten Schlussrondo „Naqui all’affano“ mit dem effektvollen Schlussteil „Non più mesta“ demonstriert Bartoli ein Feuerwerk an Bravour und führt die Partie mehrere Jahre als ihre signature role im Repertoire.

Auch die Cenerentola ist zweifach vorhanden in der Anthologie, zum einen als CD-Einspielung von 1992 (wiederum aus Bologna) mit Riccardo Chailly am Pult, zum anderen als DVD mit der Aufzeichnung einer Inszenierung aus der Houston Grand Opera drei Jahre später unter Bruno Camanella. In Bologna ist William Matteuzzi wie so oft in diesen Jahren der Tenorheld an ihrer Seite; gestandene Buffa-Kämpen wie Enzo Dara als Don Magnifico, Alessandro Corbelli als Dandini und Michele Pertusi als Alidoro sichern das hohe Niveau der Aufnahme. Alle drei Bassbaritone standen auch in Houston in der entzückenden Inszenierung von Fabio Sparvoli (ausgeborgt aus Bologna) auf der Bühne, wo die Bartoli mit ihrem Charme und den hinreißenden Kulleraugen bezaubert. Lediglich Raúl Giménez als aristokratischer Don Ramiro mit schwärmerischem Tenor ist ein neuer Name in der Besetzung – aber auch er stilistisch erfahren in diesem Idiom und mit seinem eleganten Auftreten zudem optisch ein Gewinn. Später, im Juni 1995, sollte Bartoli mit ihm sowie Luba Orgonasova und Roberto Scandiuzzi unter Myung-Whun Chung am Pult der Wiener Philharmoniker das Stabat Mater aufnehmen, das sich auch in der Sammlung findet. Die Angelina in der Cenerentola ist hinsichtlich der Virtuosität ein Prüfstein für jede Interpretin. Aber es kommt auch auf die menschliche Gestaltung der Figur an, deren Warmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit. Im berühmten Schlussrondo „Naqui all’affano“ mit dem effektvollen Schlussteil „Non più mesta“ demonstriert Bartoli ein Feuerwerk an Bravour und führt die Partie mehrere Jahre als ihre signature role im Repertoire.

Die dritte Doublette betrifft den Turco in Italia, in welchem Bartoli als Fiorilla eine veritable Sopranpartie zu singen hat. Die CD-Produktion stammt aus Mailand von 1997 und wird dirigiert von Riccardo Chailly, die DVD hält eine bonbonbunte Aufführung mit poppiger Dekoration aus dem Opernhaus Zürich von Cesare Lievi (2002) unter Franz Welser-Möst fest, die bei Arthaus Musik erschienen war. Hier ist Ruggero Raimondo der stimmlich etwas ausgetrocknete Selim, dem Bartoli als Donna Fiorilla resolut Paroli bietet, im Duett mit ihm („Tu m’ami, lo vedi“) aber auch verliebt gurren kann. In der Tenorpartie des Don Narciso steht mit Reinaldo Macias ein Sänger auf der Bühne, der mit angenehmem Timbre und emphatischem Gesang für sich einnimmt. Bartoli bewältigt ihre Arie am Ende („Squallida veste“) souverän, singt mit feinen, leuchtenden Tönen und kantabler Linie, um dann im virtuosen Schluss („Caro padre“) neben robusten Effekten in der Tiefe mit Koloraturgirlanden und schwebenden Trillern zu brillieren.

Im Dezember 2011 und im März 2012 entstanden, gleichfalls im Opernhaus Zürich, das wegen seiner mittleren Größe zu ihren bevorzugten Häusern gehört, zwei DVD-Aufnahmen, in denen Bartoli jeweils ein Rollendebüt gab. In der französischsprachigen Opéra Le Comte Ory war sie wieder in einer Sopranpartie, der Comtesse Adèle, zu hören. In der witzigen Inszenierung von Moshe Leiser & Patrice Caurier erscheint sie in damenhafter Eleganz von strenger Aura mit Brille und Hochsteckfrisur, kann hier eine ganz andere Facette ihres schauspielerischen Könnens ausspielen. Ihre Gesangslinien sind besonders fein gesponnen und delikat. Die brustigen Töne in der Tiefe wirken da umso stärker im Kontrast. Dass Orchestra La Scintilla schlägt unter Muhai Tang ein rasantes Tempo an und Bartoli wirbelt wie im Sturm mit ihren halsbrecherischen Koloraturläufen. Dann wieder tippt sie graziös die staccati oder schlägt im pathetischen Finale heroische Töne an. Als Titelheld hat sie in Javier Camarena einen aufstrebenden Tenor aus Mexiko zur Seite, der soeben bei Decca sein erstes Soloalbum mit einer Hommage an Manuel García vorlegt, bei dem ihn Cecila Bartoli künstlerisch betreut und damit eine neue Serie bei der Firma (Mentored by Bartoli) eröffnet hat. Sie selbst singt mit ihm ein Duett aus Armida und wagt sich damit in neue Soprangefilde vor. (Eine Besprechung folgt.)

Die andere neue Rolle ist die hybride Partie der Desdemona aus der Tragedia lirica Otello, die von den Regisseuren Moshe Leiser und Patrice Caurier, mit denen die Sängerin oft und offenbar gern zusammenarbeitet, in der Gegenwart verortet wird. Wieder steht Javier Camarena neben ihr auf der Bühne – als Rodrigo hat er im 2. Akt die Arie „Che ascolto?“ zu singen, deren bravouröser Schlussteil später (neben Zitaten von Musik anderer Komponisten) als Vorlage für das Duetto buffo di due gatti diente. Attraktion der Besetzung mit ihrer Tenor-Phalanx ist John Osborn als Titelheld – einer der heute führenden Sänger im heroischen Rossini-Repertoire und dem der französischen Grand opéra. Fulminant trumpft er auf im Duett mit Jago (Edgardo Rocha) und dem nachfolgenden Terzett mit Rodrigo und Desdemona; mit rasendem Furor stattet er die letzte Auseinandersetzung mit Desdemona vor dem Mord aus. Bartoli in einer ernsten, tragischen Rossini-Partie zu erleben, ist eine Seltenheit. Im kleinen Schwarzen ist sie optisch eher unauffällig, aber bei den Close-ups sieht man, wie sie in der Rolle lebt, der Figur intensiven Ausdruck verleiht und ihr das Mitgefühl des Zuschauers sichert. Höhepunkt ihrer bewegenden Darstellung ist nach dem dramatischen Finale des 2. Aktes mit ihrem Vater Elmiro das innige Lied von der Weide („Assisa a’ piè d’un salice“) im 3. Akt. In der letzten Szene mit Otello erreicht ihre stimmliche und gestalterische Interpretation eine existentielle Dimension.

Die andere neue Rolle ist die hybride Partie der Desdemona aus der Tragedia lirica Otello, die von den Regisseuren Moshe Leiser und Patrice Caurier, mit denen die Sängerin oft und offenbar gern zusammenarbeitet, in der Gegenwart verortet wird. Wieder steht Javier Camarena neben ihr auf der Bühne – als Rodrigo hat er im 2. Akt die Arie „Che ascolto?“ zu singen, deren bravouröser Schlussteil später (neben Zitaten von Musik anderer Komponisten) als Vorlage für das Duetto buffo di due gatti diente. Attraktion der Besetzung mit ihrer Tenor-Phalanx ist John Osborn als Titelheld – einer der heute führenden Sänger im heroischen Rossini-Repertoire und dem der französischen Grand opéra. Fulminant trumpft er auf im Duett mit Jago (Edgardo Rocha) und dem nachfolgenden Terzett mit Rodrigo und Desdemona; mit rasendem Furor stattet er die letzte Auseinandersetzung mit Desdemona vor dem Mord aus. Bartoli in einer ernsten, tragischen Rossini-Partie zu erleben, ist eine Seltenheit. Im kleinen Schwarzen ist sie optisch eher unauffällig, aber bei den Close-ups sieht man, wie sie in der Rolle lebt, der Figur intensiven Ausdruck verleiht und ihr das Mitgefühl des Zuschauers sichert. Höhepunkt ihrer bewegenden Darstellung ist nach dem dramatischen Finale des 2. Aktes mit ihrem Vater Elmiro das innige Lied von der Weide („Assisa a’ piè d’un salice“) im 3. Akt. In der letzten Szene mit Otello erreicht ihre stimmliche und gestalterische Interpretation eine existentielle Dimension.

Die Anthologie wird ergänzt durch einige Recitals – Rossini Arias unter Patané von 1988, Rossini Heroines unter Ion Marin von 1991, wo sie sich auch einigen jener Partien (Malcolm, Tancredi) nähert, die sie sich live bisher versagt hat, sowie ein Recital mit 19 Songs und der Cantata Giovanna d’Arco mit Charles Spencer am Flügel von 1990. In einer Zusammenstellung mit Highlights und Rarities aus den Jahren 1991 bis 2018 finden sich Auszüge aus der CD von 1999 Cecilia & Bryn, wo der walisische Bassbariton der Mezzosopranistin als Figaro und Taddeo zur Seite steht. Sie ist hier als Rosina und Isabella besonders kokett und von unglaublicher Eloquenz in den Koloraturrouladen. In der Zusammenstellung befinden sich auch einige Erstveröffentlichungen auf CD bzw. first-ever releases, wie eine weitere Interpretation der Giovanna d’Arco-Kantate mit dem Orchestra Filarmonica della Scala unter Riccardo Chailly.

Schließlich bringt die Sammlung auch das DVD-Portrait von 1992, das, aufgenommen in Rom und im La Fenice von Venedig, Cecilias frühe Jahre spiegelt – in ihrer eigenen temperamentvollen Schilderung, in Berichten ihrer Mutter oder Beiträgen von Decca-Produzent Christopher Raeburn – und ergänzt wird durch den Mitschnitt eines Konzertes im Londoner Savoy Hotel mit György Fischer am Flügel.

Die Decca-Box als attraktive Hommage an Cecilia Bartoli ist eine Fundgrube vor allem für jene Musikfreunde, die für sich den Kosmos Rossini entdecken wollen. An ältere Sammler, die bereits fast alles im Regal stehen haben, richtet sie sich weniger, zumal die einzelnen Scheiben auf den Papphüllen nur sparsame Angaben enthalten. Und man wird die bereits angeschafften Ausgaben schon wegen ihrer reich ausgestatteten Booklets nicht weggeben. Auch der neuen Veröffentlichung liegt ein dickes Buch bei, das interessant und lohnend ist durch die enthaltenen Artikel prominenter Rossini- und Opern-Experten wie Philip Gossett, Alberto Zedda und William Weaver. Bernd Hoppe

Sie selbst schreibt im Vorwort des dicken Booklets: Mir wird ganz schwindlig, wenn ich diese gewaltige Kollektion voller CDs und DVDs erblicke, die anlässlich des 150. Todestages von Rossini wiederveröffentlicht werden. Diese Musik spiegelt in der Tat meine vollständige Karriere und künstlerische Laufbahn wider. Ich erkenne, dass mir Rossini während meiner Arbeit während der letzten dreißig Jahre ein treuer Freund war und ich ihn noch mehr liebe als je zuvor. Grazie, carissimo Gioachino!

Nachstehend bringen wir zur Goldenen Box einen Artikel vom renommierten Musikwissenschaftler Sergio Ragni (der in Neapel ein eigenes musikalisches Museum, die Casa-Museo Sergio Ragni unterhält) und Ilaria Narici, der akademischen Direktorin der Fondazione G. Rossini, die sich beide in der beeindruckenden Beilage zu Rossini und Cecilia Bartoli äußern. Daniel Hauser hat uns die Übersetzung gemacht. Grazie tutti!

Inhalt: Il Barbiere di Siviglia (Gesamtaufnahme); La Cenerentola (Gesamtaufnahme); Il Turco in Italia (Gesamtaufnahme); La Scala di Seta (Gesamtaufnahme); Stabat Mater; 19 Klavierlieder; Kantate „Giovanni d’Arco“ (in der originalen Klavierfassung und der Orchesterfassung von Sciarrino, eingespielt mit Riccardo Chailly) +Cecilia Bartoli singt Rossini-Arien aus Italiana in Algeri, Donna del Lago, Tancredi, Otello, Stabat Mater, Pietra del Paragone, Cenerentola (Cecilia Bartoli, Arnold Schoenberg Chor, Orchester der Wiener Volksoper, Giuseppe Patane / 1988) +„Rossini Heroines“ – Arien aus Semiramide, Donna del Lago, Elisabetta, Zelmira, Maometto II (Cecilia Bartoli, Orchestra del Teatro La Fenice, Ion Marin / 1991) +Opern-Inszenierungen auf DVD: La Cenerentola (Cecilia Bartoli, Raul Gimenez, Alessandro Corbelli, Enzo Dara, Michele Pertusi, Houston Symphony Orchestra, Bruno Campanella / Houston Grand Opera, 1995); Le Comte Ory (Cecilia Bartoli, Javier Camerena, Orchestra La Scintilla, Muhai Tang / Opernhaus Zürich, 2012); Otello (Cecilia Bartoli, John Osborn, Peter Kalman, Javier Camarena, Orchestra La Scintilla, Muhai Tang / Opernhaus Zürich, 2012); Il Barbiere di Siviglia (Cecilia Bartoli, Gino Quilico, Carlos Feller, Robert Lloyd, Paul Kappeler, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Gabriele Ferro / Oper Stuttgart, 1988); (Cecilia Bartoli, Ruggero Raimondi, Oliver Widmer, Opernorchester Zürich, Franz Welser-Möst / Opernhaus Zürch, 2002); Künstler: Cecilia Bartoli, Luba Orgonasova, Raul Gimenez, Ramon Vargas, Roberto Scandiuzzi, Michele Pertusi, Leo Nucci, Libero Arbace, Enrico Fissore, William Matteuzzi, Enzo Dara, Alessandro Corbelli, Oslavio di Credico, Luciana Serra, Chor der Wiener Staatsoper, Wiener Philharmoniker, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, La Scala Orchestra, Myung-Whun Chung, Giuseppe Patane, Riccardo Chailly, Gabriele Ferro (jpc mit Dank)

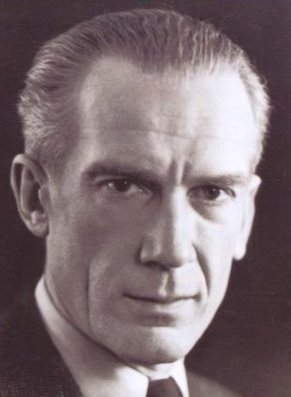

Deccas Rossini-Box: der Autor und Musikwissenschaftler Sergio Ragni/ Rai tv

Sergio Ragni schreibt: Wenn Rossinis Musik eine Einschränkung hat, dann ist es die, dass sie perfekt aufgeführt werden muss, um sie vollumfänglich zu schätzen. Einzig eine ausgezeichnete Interpretation wird ihre wahre Größe enthüllen.

Die Beziehung zwischen Cecilia Bartoli und Rossini beruht auf Gegenseitigkeit. Während bei der Sängerin damit gerechnet werden kann, Aufführungen von höchster Authentizität zu geben, die es dem Zuhörer ermöglichen, die Wichtigkeit des betreffenden Werkes wahrzunehmen, ist es Rossini, der sie dazu geführt hat, die Bedeutung der Musik zu entdecken und ihr die interpretative Erkenntnis zu geben, die ihre Arbeit seit dem Beginn ihrer Karriere auszeichnet.

Rossini definiert die Ideale des Belcanto in seinen Schriften durch ein Zitat von Petrarca: „Das Lied, das erklingt, klingelt in deiner Seele.“ Seine Musik muss mit einer Kombination aus Können und Leidenschaft gesungen werden, welche die Grenzen des Textes überschreiten. „Musik“, sagt Rossini, „hat ein höheres, expansiveres und abstrakteres Ziel. Es ist, sollte ich beinahe sagen, die moralische Atmosphäre, die den Raum füllt, in dem die Figuren in einer Oper die Handlung darstellen. Es drückt das Schicksal aus, das sie verfolgt; die Hoffnung, die sie anspornt; das Glück, das sie umgibt; das Entzücken, das sie erwartet; den Abgrund, in den sie fallen werden; und es tut all dies auf eine Weise, die unbestimmbar ist, aber so verführerisch und durchdringend, dass es alles übertrifft, was durch die Gestik oder das Wort vermittelt werden kann.“

Cecilia hat diese Idee schon von klein auf beibehalten. Der Belcanto-Stil, den Rossini seinen Sängern vorschreibt und den sie meisterlich beherrscht, ist eine Sprache, die keine Übersetzung benötigt: Sie geht direkt ins Herz des Zuhörers, um eine emotionale Reaktion auszulösen. Seine schillernden Rouladen können, wenn sie mit der richtigen Energie ausgeführt werden, selbst in seinen komischen Opern atemberaubend sein.

Es ist Cecilias hervorragende technische Fähigkeit, der Schlüssel für das Singen des Rossini’schen Belcanto, der ihre Rollenwahl bestimmt und zu einer Erweiterung ihres Repertoires geführt hat. Es ist kein Zufall, dass Rossini die Gesangstechnik der Kastraten als die beste Form der Ausbildung für Sänger ansah, oder dass seine Frau Isabella Colbran – für ihn die größte Sängerin ihres Zeitalters – die Lieblingsschülerin des großartigen Kastraten Girolamo Crescentini war. Dank der akrobatischen Virtuosität, die Rossinis Musik einfordert, war Cecilia in der Lage, die anspruchsvollsten Partituren aufzunehmen, die eigens geschaffen wurden, um die fast übermenschlichen Gaben jener Sänger hervorzuheben, die wir aus mehr als einem Grunde als die „höchsten Virtuosen“ bezeichnen könnten.

Rossini: Cecilia Bartoli als Cenerentola in Monte-Carlo/ Foto Alain Hanel/ Opéra de Monte-Carlo

Sie hat die Stimme und die Ausdrucksfähigkeit, um ziemlich unerwartete moderne Interpretationen von Werken zu geben, die für Broschi, Rauzzini, Carestini und ihre Kollegen geschrieben wurden; Interpretationen, die das Publikum an andere Hörerlebnisse gewöhnten. Obwohl sie „Crossover“-Techniken misstrauisch meidet, die darauf abzielen, ein weniger zugängliches Genre zu popularisieren, ist sie Königin der Musik, an die sie glaubt, und erfolgreich darin, ein neues Publikum zu erreichen und zu erobern – ein breiteres, jüngeres Publikum, dessen Angehörige es eher gewohnt sind, ihren musikalischen Nervenkitzel anderswo zu suchen.

Wer Cecilia zuhört, wird sofort den unglaublichen natürlichen Instinkt erkennen, der so untrennbar mit ihrer musikalischen Expertise verbunden ist – eine Mischung aus scheinbar widersprüchlichen Elementen. Ihr Gesang wird immer von großer Leidenschaft beflügelt, doch bleibt sie gleichwohl innerhalb der strengen Grenzen des Belcanto, die darauf abzielen, formale Schönheit und Ausgewogenheit zu erreichen, Elemente, die ganz zentral sind für Rossinis Musik und alle Werke, die sie aufführt. Bartoli gehört seit Jahrzehnten zu den herausragendsten Stars der internationalen Musikszene, und dennoch erweitert und belebt sie ihre erstaunliche Karriere, indem sie ihre Zeit und Energie der musikwissenschaftlichen Forschung widmet und neue Rollen studiert. Jede neue Aufführung, jede neue Produktion fügt ihrer Kunst eine weitere Facette hinzu.

Sie fordert sich ständig heraus, wobei jede neue Unternehmung über die Grenzen hinausgeht, die sie sich selbst gesetzt hat, und neue stilistische und vokale Parameter etabliert.

Der einzige Weg, um solche Ergebnisse zu erzielen, besteht darin, einen ganz anderen Ansatz zu wählen, als den, der normalerweise von Sängern erwartet wird. Ihre Aufgabe ist es, die vom Dirigenten zugewiesene Rolle zu singen, während sich letzterer mit den technischen Aspekten der Partitur befasst und sicherstellt, dass alle Beteiligten einen dem Komponisten und dem Zeitraum des Werkes angemessenen Stil einhalten. Mit anderen Worten: Es ist der Dirigent, der dafür verantwortlich ist, die tiefsitzende Bedeutung der Musik, die gespielt wird, hervorzuheben.

Wenn Cecilia jedoch an einer Partitur arbeitet, behält sie ein höheres Maß an Kontrolle für sich selbst, angetrieben von der Notwendigkeit, über eine Aufführungspraxis hinauszugehen, die allzu oft von der Tradition kompromittiert wird. Mit ihrem absoluten Respekt für die wissenschaftlichen Kriterien, die sie als eine wesentliche Grundlage für jede moderne Aufführung ansieht, arbeitet sie in aktiver Partnerschaft mit dem Dirigenten und den anderen Künstlern und ist bereit, den besten Weg vorzuschlagen, um die gedruckten Noten zu interpretieren, mit der Absicht, eine wohlüberlegtere und authentischere Aufführung zu erzielen.

Rossini: Cecilia Bartoli bei den Aufnahmen zu „Heroines“ unter Ion Marin bei Decca/ Foto Decca Booklet

Die Palette der Werke in dieser Kollektion ist ein unwiderlegbarer Beweis für Cecilias Genie in Sachen Rossini. Die schiere Menge seiner Musik, die sie aufführte und/oder aufnahm, zeigt ihr beständiges Interesse und Engagement für den Komponisten.

Als sie 1988, sehr früh in ihrer Karriere, ihr Rollendebüt als Clarice in La pietra del paragone in Catania gab, sprachen die Rossini-Liebhaber und die anspruchsvollsten Opernfans von einem Wunder. Die Gewissheit, mit der sie sich durch die anspruchsvolle Partitur navigierte, die für Marietta Marcolini, eine von Rossinis Lieblingsaltistinnen, geschrieben worden war, markierte den Beginn eines neuen Kapitels im Rossini-Revival.

Nach der legendären Marilyn Horne, die mehr als einmal davon gesprochen hat, Cecilia einen symbolischen Taktstock zu geben, erhellte eine neue junge Sängerin die Opernbühne und brachte Rossinis unglaubliche Musik nicht nur mit einer vorbildlichen Koloraturtechnik, sondern auch mit dem Geist und der Gerissenheit von so vielen von Rossinis Hauptrollen zu Gehör.

Ein Jahr nach der Kreation von Clarice in La pietra del paragone wurde Rossinis Muse Marietta Marcolini, der Gegenstand seiner Zuneigung, die erste Isabella, die Italienerin, die entschlossen war, ihren Geliebten von Algier nach Hause zu bringen. Marcolinis Charakter und mediterrane Glut scheinen durch die Leistung ihrer modernen Kollegin zu leuchten.

Cecilia Bartoli hat den wahren Geist von Rossini entdeckt, weil sie nach dem sorgfältigen Studium der Partitur, als sie auf die Bühne trat, die Last des Lernens beiseitelegen und sich einfach amüsieren kann. Sie fordert Rossini, den dynamischsten Komponisten, heraus, indem sie die Energie, die von seiner Musik ausgeht, mit ihrer eigenen Tatkraft und Intensität verbindet. Fast wie auf einer Mission verfolgt sie ihre Studienphase mit ihrer musikalischen Brillanz und all den erstaunlichen Mitteln ihrer Intuition.

Rossini: Cecilia Bartoli bei Aufnahmen zu „Il Turco in Italia“mit Riccardo Cailly/ Foto Decca Booklet

Ihre Cenerentola ist sich ihrer eigenen Stärken bewusst und deshalb ihren Stiefschwestern weniger unterwürfig. Ihre Gräfin Adèle wird, anstatt von den Eskapaden des Grafen Ory schockiert zu sein, fast unwiderstehlich angezogen von der Ablenkung, die er ihrer selbstauferlegten „Witwenschaft“ bringt. Es ist das Temperament der Sängerin, das sie auf einen bestimmten Weg der Interpretation führt.

Diese Notizen könnten darauf hindeuten, dass Bartoli nur Rossinis komische Rollen singt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein: Sie hat sich im tragischen Repertoire als unerreicht erwiesen. In diesen Werken wächst die Rolle, die sie als Künstlerin und Frau spielt, ebenso wie ihr Wunsch, mit dem Publikum zu kommunizieren. Die Freude, Rossinis proto-romantische Heldinnen mit ihrer Stimme und ihrem Charisma zum Leben zu erwecken, erhellt ihre Seele und ermöglicht es ihr, eine Partitur mit überzeugender Ausdruckskraft zu spielen. Ihre herzzerreißende Inkarnation Desdemonas zum Beispiel – einer Frau, die in ihrem eigenen tragischen Drama isoliert ist und Zuflucht sucht in der exklusiven Schönheit des Weidenliedes – ist von historischer Bedeutung; ein Maßstab für alle, die ihr folgen.

Und Cecilia hat viele weitere Rossini-Schätze zu bieten. Sie hat nichts unversucht gelassen, von der geistlichen Musik bis zu den Kantaten – hier kann die Arie für Ceres aus Le nozze di Teti e di Peleo, eine der schwierigsten im gesamten Katalog des Komponisten, nicht unerwähnt bleiben – und schließlich die Unzahl an vokalen kammermusikalischen Werken. In letzterem Repertoire verstärkt sie die Eleganz der Musik mit ihrer Fähigkeit, Note für Note die endlosen und kaleidoskopischen Nuancen von Emotion, Sensation, Schlussfolgerung und Ironie hervorzuheben, mit denen Rossini diese Stücke, die schönsten im gesamten italienischen Kammerrepertoire, punktiert – wie ihre Aufnahmen zweifelsohne beweisen. Sergio Ragni, 2018/ Übersetzung Daniel Hauser

Rossini: Cecilia Bartoli als Cenerentola in der Decca-DVD-Aufnahme aus Houston/ Foto Decca/ Houston Grand Opera, als Audio-CD in der Box enthalte.

Und Ilaria Narici äußert sich zu Lektionen im Rossini-Stil: Als Cecilia Bartoli als Lucilla in einer Inszenierung von La scala di seta 1988 beim Rossini-Opernfestival in Pesaro auftrat, war sofort klar, dass sie nicht nur ihre Berufung gefunden hatte, sondern dass es sich hier um ein seltenes Geschenk für alle Rossini-Liebhaber handelte. Die Homogenität ihrer Stimme über den Registern, ihre melodische Projektion, die Stimmagilität, die Fähigkeit, ihre volle Stimme zu benutzen, während sie unter einem Schleier von Ornamenten verborgene Akzente setzte, und die perfekte Aussprache wurden von ihrer unberührten, aber beherrschenden Bühnenpräsenz ergänzt. Sie schien die Qualitäten der großen Sängerinnen aus Rossinis Zeit so selbstverständlich zu verkörpern: Isabella Colbran in erster Linie, aber auch Geltrude Righetti-Giorgi – die Rosina (Il barbiere di Siviglia) und Angelina (La Cenerentola) geschaffen hat und in deren Fußstapfen Cecilia seither mit ihren außergewöhnlichen Interpretationen beider Rollen gefolgt ist – und Maria Malibran.

In ihrer Annäherung an die Opern, die geistliche Musik (Stabat Mater) und die Kammerminiaturen verkörpert Bartoli den authentischen Rossini-Stil. Die wahren Grundlagen für letzteren wurden in den vergangenen Jahrzehnten dank der Restaurierungs- und Wiederbelebungsarbeit der Fondazione Rossini in Pesaro geschaffen, die kritische Editionen der Gesamtwerke herausgab – im Gefolge von Alberto Zeddas bahnbrechender Ausgabe von Il barbiere di Siviglia (1969), veröffentlicht von Ricordi – in Zusammenarbeit mit dem Rossini Opernfestival, das die Editionen in Live-Produktionen umsetzt. Jene, die hinter der akribisch realisierten musikwissenschaftlichen Analyse von Autographen, Manuskripten, Libretti und allen Unterlagen stehen, die bei der Ausarbeitung eines Textes, der die Absichten des Komponisten genau widerspiegelt, haben Bartoli immer als aufmerksame, gewissenhafte, intellektuelle und neugierige Künstlerin wahrgenommen, die Rossini ihre eigenen außergewöhnlichen Ressourcen widmet. Ihre Erfahrung im barocken Vokalbereich, der mit dem Rossini-Stil verwandt und in gewisser Weise komplementär ist, bestätigt die Einsicht und Intelligenz ihrer musikalischen Entscheidungen.

Die Auswirkungen, die ein Künstler auf die Art und Weise haben kann, wie ein Repertoire aufgenommen und verbreitet wird, werden manchmal unterschätzt. Musik braucht das Medium der Künstler, um ein Publikum zu erreichen. Und Cecilia, eine kultivierte, autoritative und leidenschaftliche Musikerin, hat die Rezeption und Popularisierung von Rossinis Musik, insbesondere seiner vokalen Kammermusik, nachhaltig beeinflusst. Ihre intensiven, musikwissenschaftlich informierten und sachkundigen Darbietungen der Lieder, Arietten und Stücke aus den Péchés de vieillesse haben diesem komplexen Lexikon in all seinen Facetten neues Leben eingehaucht. Die Musikwissenschaftler der Fondazione Rossini, angeführt von Philip Gossett und Bruno Cagli, haben ihr Wissen in die Auswahl der Werke eingebracht, die ihren Stimmfähigkeiten am besten entsprechen, so wie Rossini es mit seinen Lieblingssängern gemacht hat. Dies hat zu Aufführungen und Aufnahmen geführt, die nicht nur von großem Erfolg und Beifall gekrönt sind, sondern auch eine große Fangemeinde gewannen und bis heute eine echte Lektion im Rossini-Stil darstellen. Ilaria Narici, akademische Direktorin der Fondazione G. Rossini (Übersetzungen ins Deutsche Daniel Hauser)

Im Juli 1954, als die Proben für die vierten Bayreuther Festspiele nach dem Kriege in vollem Gange waren, sah man vor allem der Tannhäuser-lnszenierung von Wieland Wagner mit Spannung entgegen. Zum einen war der „Tannhäuser“ in Bayreuth zuvor nur selten zu sehen gewesen, zum anderen wuchs die Überzeugung, dass Wielands Regiestil Neu-Bayreuth einen ganz eigenen Stempel aufdrücken würde. Im Verlauf der Proben begann sich die Neugier der bekannten Bayreuther Gerüchteküche auf die Solisten zu konzentrieren. Der Heldentenor Ramon Vinay aus Chile war in Bayreuth kein Unbekannter mehr, und dem Bariton Dietrich Fischer-Dieskau war sein Ruhm bereits vorausgeeilt. Besonders gespannt war man auf die neue Elisabeth, eine holländische Sopranistin, die den Gerüchten zufolge eine warme, strahlende lyrische Stimme mit dem Äußeren des Filmstars Ingrid Bergman vereinte Bis dahin war die Karriere der 1915 im holländischen Den Helder geborenen Sängerin ruhig verlaufen. Die Kriegsjahre hatten ihr einen frühen Start verwehrt, und während der ersten Jahre danach sang Gre Brouwenstijn hauptsächlich in den Niederlanden und in England (vor allem Verdi: Aida, Trovatore-Leonora, Ballo-Amelia, Desdemona; aber auch Mozart und Beethoven ).

Im Juli 1954, als die Proben für die vierten Bayreuther Festspiele nach dem Kriege in vollem Gange waren, sah man vor allem der Tannhäuser-lnszenierung von Wieland Wagner mit Spannung entgegen. Zum einen war der „Tannhäuser“ in Bayreuth zuvor nur selten zu sehen gewesen, zum anderen wuchs die Überzeugung, dass Wielands Regiestil Neu-Bayreuth einen ganz eigenen Stempel aufdrücken würde. Im Verlauf der Proben begann sich die Neugier der bekannten Bayreuther Gerüchteküche auf die Solisten zu konzentrieren. Der Heldentenor Ramon Vinay aus Chile war in Bayreuth kein Unbekannter mehr, und dem Bariton Dietrich Fischer-Dieskau war sein Ruhm bereits vorausgeeilt. Besonders gespannt war man auf die neue Elisabeth, eine holländische Sopranistin, die den Gerüchten zufolge eine warme, strahlende lyrische Stimme mit dem Äußeren des Filmstars Ingrid Bergman vereinte Bis dahin war die Karriere der 1915 im holländischen Den Helder geborenen Sängerin ruhig verlaufen. Die Kriegsjahre hatten ihr einen frühen Start verwehrt, und während der ersten Jahre danach sang Gre Brouwenstijn hauptsächlich in den Niederlanden und in England (vor allem Verdi: Aida, Trovatore-Leonora, Ballo-Amelia, Desdemona; aber auch Mozart und Beethoven ). Vier Jahre nach ihrem sensationellen Bayreuther Debüt bot sich Gre Brouwenstijn eine neue große Aufgabe: 1958 sang sie am Londoner Opernhaus von Covent Garden eine Reihe von Vorstellungen von Verdis Don Carlo unter der Leitung von Carlo Maria Giulini in der legendären Inszenierung von Luchino Visconti. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon lange keine Unbekannte mehr. Sie besaß internationale Anerkennung als Verdi-Sopran, nicht nur aufgrund ihrer stimmlichen Mittel, sondern auch weil sie über ein bemerkenswertes Stilgefühl und eine große Schauspieler-Persönlichkeit verfügte. Ihr Auftreten wirkte gelegentlich statuarisch, aber von dem Moment an, da sie mit ihrer eleganten Erscheinung die Bühne betrat, strahlte sie Persönlichkeit und Wärme aus und wurde – wenn es die Szene erforderte – zum Mittelpunkt der Handlung. Deshalb war sie besonders als Aida und Amelia erfolgreich. Noch deutlicher zeigte sich ihre Stärke jedoch in Rollen, die grundsätzlich einen passiven Charakter besitzen, so zum Beispiel bei Verdis beiden Leonoren und Desdemona. Als Zeitgenossin einer Callas, Olivero, Rysanek, Varnay und Mödl und unter dem Einfluss vieler großer Dirigenten und Regisseure der fünfziger Jahre begriff sie, dass schönes Singen allein keine Oper macht, dass vielmehr der Gesang aus der darzustellenden Persönlichkeit hervorgehen muss. So konnte sie sogenannte Passivität in eine begreifbare und nachvollziehbare Charaktereigenschaft umwandeln und der Tragik dieser von ihr gespielten Persönlichkeiten eine tiefere Dimension verleihen. In dieser Beziehung erreichte sie ihren Höhepunkt mit der Darstellung der Elisabetta im Londoner Don Carlo neben solchen Größen der damaligen Zeit wie Fedora Barbieri, Jon Vickers, Tito Gobbi und Boris Christoff. Die großartigen Kostüme Viscontis passten perfekt zu ihrer Bühnenerscheinung, und der Charakter einer Königin, die ihre unglückliche Ehe als Gefängnis erlebt, aber dennoch gegen die Liebe zu einem anderen Mann ankämpft, war wie für sie geschaffen. In dieser Rolle fand sie die für sie ideale Verbindung von innerem Adel, Herzenswärme und Opferbereitschaft.

Vier Jahre nach ihrem sensationellen Bayreuther Debüt bot sich Gre Brouwenstijn eine neue große Aufgabe: 1958 sang sie am Londoner Opernhaus von Covent Garden eine Reihe von Vorstellungen von Verdis Don Carlo unter der Leitung von Carlo Maria Giulini in der legendären Inszenierung von Luchino Visconti. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon lange keine Unbekannte mehr. Sie besaß internationale Anerkennung als Verdi-Sopran, nicht nur aufgrund ihrer stimmlichen Mittel, sondern auch weil sie über ein bemerkenswertes Stilgefühl und eine große Schauspieler-Persönlichkeit verfügte. Ihr Auftreten wirkte gelegentlich statuarisch, aber von dem Moment an, da sie mit ihrer eleganten Erscheinung die Bühne betrat, strahlte sie Persönlichkeit und Wärme aus und wurde – wenn es die Szene erforderte – zum Mittelpunkt der Handlung. Deshalb war sie besonders als Aida und Amelia erfolgreich. Noch deutlicher zeigte sich ihre Stärke jedoch in Rollen, die grundsätzlich einen passiven Charakter besitzen, so zum Beispiel bei Verdis beiden Leonoren und Desdemona. Als Zeitgenossin einer Callas, Olivero, Rysanek, Varnay und Mödl und unter dem Einfluss vieler großer Dirigenten und Regisseure der fünfziger Jahre begriff sie, dass schönes Singen allein keine Oper macht, dass vielmehr der Gesang aus der darzustellenden Persönlichkeit hervorgehen muss. So konnte sie sogenannte Passivität in eine begreifbare und nachvollziehbare Charaktereigenschaft umwandeln und der Tragik dieser von ihr gespielten Persönlichkeiten eine tiefere Dimension verleihen. In dieser Beziehung erreichte sie ihren Höhepunkt mit der Darstellung der Elisabetta im Londoner Don Carlo neben solchen Größen der damaligen Zeit wie Fedora Barbieri, Jon Vickers, Tito Gobbi und Boris Christoff. Die großartigen Kostüme Viscontis passten perfekt zu ihrer Bühnenerscheinung, und der Charakter einer Königin, die ihre unglückliche Ehe als Gefängnis erlebt, aber dennoch gegen die Liebe zu einem anderen Mann ankämpft, war wie für sie geschaffen. In dieser Rolle fand sie die für sie ideale Verbindung von innerem Adel, Herzenswärme und Opferbereitschaft. Die Rolle, in der diese Elemente am idealsten verkörpert sind und die deshalb auch ihre großartigste war, ist die Leonore im Fidelio. Zum ersten Mal sang sie die Titelpartie in dieser Oper am 15. November 1949 – im Februar 1971 nahm sie mit ihr Abschied von der Bühne. Während all dieser Jahre hat sie die Musik Beethovens immer wieder gesungen, und nach Ablauf einiger Zeit galt sie von Berlin bis Buenos Aires als die ideale Fidelio-Interpretin. Vier Jahre nach dem Londoner Don Carlo eröffnete sich ihr mit der Plattenaufnahme ein neuer Horizont. Nach einer Vorstellung des Ballo in San Francisco fand sie in ihrem Hotelzimmer ein Telegramm des bejahrten Bruno Walter vor, mit der Bitte, ihn am folgenden Morgen in Beverly Hills aufzusuchen. Der Grund wurde bald deutlich: Walter wollte eine Aufnahme des Fidelio machen und suchte dafür eine Leonore. Zusammen gingen sie die gesamte Partie durch, und danach war die Unterzeichnung des Vertrages nur noch eine Formalität. Einen Monat später traf jedoch die Mitteilung ein, dass Bruno Walter gestorben sei, und Gre Brouwenstijn kam nie dazu, ihre Glanzrolle im Schallplattenstudio einzuspielen (Aber zahllose „graue“ Aufnahmen mit ihr in dieser Partie ebenso wie Verdis Elisabetta aus London und viele mehr belegen ihren Rang/ G. H.).

Die Rolle, in der diese Elemente am idealsten verkörpert sind und die deshalb auch ihre großartigste war, ist die Leonore im Fidelio. Zum ersten Mal sang sie die Titelpartie in dieser Oper am 15. November 1949 – im Februar 1971 nahm sie mit ihr Abschied von der Bühne. Während all dieser Jahre hat sie die Musik Beethovens immer wieder gesungen, und nach Ablauf einiger Zeit galt sie von Berlin bis Buenos Aires als die ideale Fidelio-Interpretin. Vier Jahre nach dem Londoner Don Carlo eröffnete sich ihr mit der Plattenaufnahme ein neuer Horizont. Nach einer Vorstellung des Ballo in San Francisco fand sie in ihrem Hotelzimmer ein Telegramm des bejahrten Bruno Walter vor, mit der Bitte, ihn am folgenden Morgen in Beverly Hills aufzusuchen. Der Grund wurde bald deutlich: Walter wollte eine Aufnahme des Fidelio machen und suchte dafür eine Leonore. Zusammen gingen sie die gesamte Partie durch, und danach war die Unterzeichnung des Vertrages nur noch eine Formalität. Einen Monat später traf jedoch die Mitteilung ein, dass Bruno Walter gestorben sei, und Gre Brouwenstijn kam nie dazu, ihre Glanzrolle im Schallplattenstudio einzuspielen (Aber zahllose „graue“ Aufnahmen mit ihr in dieser Partie ebenso wie Verdis Elisabetta aus London und viele mehr belegen ihren Rang/ G. H.).

Da greift man doch lieber auf den wie stets sehr ausführlichen Kutsch/Riemens zurück:

Da greift man doch lieber auf den wie stets sehr ausführlichen Kutsch/Riemens zurück: [Nachtrag]

[Nachtrag]

Bereits ein Jahr nach dem Debüt als Rosina nahm die Decca Cecilia Bartoli unter Vertrag, produzierte mit ihr Gesamtaufnahmen, Arien und Lieder aus dem Oeuvre des italienischen Komponisten. Als Auftakt – natürlich – die Rosina des

Bereits ein Jahr nach dem Debüt als Rosina nahm die Decca Cecilia Bartoli unter Vertrag, produzierte mit ihr Gesamtaufnahmen, Arien und Lieder aus dem Oeuvre des italienischen Komponisten. Als Auftakt – natürlich – die Rosina des  Auch die

Auch die  Die andere neue Rolle ist die hybride Partie der Desdemona aus der Tragedia lirica

Die andere neue Rolle ist die hybride Partie der Desdemona aus der Tragedia lirica