Es ist – denken wir bei operalounge.de – doch die Aufgabe eines anspruchsvollen Opernmagazins, nicht nur auf seltene Titel der Theatergeschichte hinzuweisen, sondern als Europäer vor allem europäische Opern bekannt zu machen (und damit das akute und sträfliche Versäumnis unserer Opernhäuser mit ihren einseitigen Spielplänen zu korrigieren), die – wie viele der von uns bislang vorgestellten – ursächlich oder begleitend zum nationalen Selbstverständnis der jeweiligen Entstehungsländer beitragen, dort nationale Entwicklungen zur Eigenständigkeit nach längerer Fremddominanz befördern. Dass Oper eine sozialpolitische Funktion zeigt und gleichzeitig auch ein Seismograph des nationalen Bewusstseins ist ausübt steht ja außer Zweifel. Zwar schlagen sich zwar wichtige politische Ereignisse meist nur mit Verzögerung in den Opernplots nieder, aber auch aktuelle Bestrebungen nach nationaler Einheit und Identität ((und dem Verlust derselben) finden sich in vielen Werken ganz aktuell, oft in Form der Verwendung von Folklore und/oder nationalem Liedgut, oft auch durch Reaktivierung glorioser Siege in der ferneren Geschichte des jeweiligen Landes (so zum Beispiel bei Gounod oder Saint-Saens um die Schmach des deutsch-französischen Krieges vergessen zu machen, auch in Ivan Zajcs Nicola Subic Zrinski, in dem zwar die Türken niedergemacht werden aber die Österreicher gemeint sind; gleiches gilt für Pavlo Carrers Marcos Botsaris oder Naumanns Gustav Wasa und natürlich auch Verdis Nabucco).

Anders als in z. B. Carl Maria von Webers Freischütz, der nicht bekanntes Volksgut verwendet, sondern Eigenes in der Nähe des Volkstümlichen erfindet und es wie Langbekanntes klingen lässt, sind viele Opern aus vor allem Süd- und Osteuropa angefüllt mit direkten Zitaten aus der musikalischen Folklore. Jede osteuropäische ethnische Minderheit beherbergt mindestens eine Oper, die als Banner des Nationalstolzes dient.

Immer noch ist einer der aufregendsten Momente in meinem langen Musikleben die Entdeckung des Unbekannten. Durch Zufall las ich einen englischsprachigen Aufsatz der Uni Ljubljana über Viktor Parma und seine Oper Zlatorog, was soviel wie Goldenes Horn heißt und sich als das Gehörn eines Ziegenbock, hier einer Gämse im Gebirge Istriens, entpuppte. Nach Meyerbeer nun noch eine Oper über eine Ziege! Diese Ziege nun ist ein zaubernder Zoegenboch und Held n einer Oper von 1919 (erst 1921 in Ljubljana uraufgeführt), von eben diesem Herrn Parma. Parma? Veilchen, Schinken? Durchaus nicht. Italienischer Abstammung (Triest) zählt Viktor Parma zu den musikalischen Größen Sloweniens nach der Auflösung der Donaumonarchie und Schöpfer einer nationalen slowenischen Oper. Mit vielen west-europäischen und slawischen Einflüssen. Spannend.

Bei youtube gibt es einen Mitschnitt eben dieses Zlatorogs von 2009 aus Maribor, gut gesungen (namentlich der Tenor). Weitere Opern, wie die sehr ansprechende Ksenija im russischen Millieu, finden sich dort dankenswerter Weise auch. Musikalisch ist das eine interessante Sache zwischen spätem Belcanto und Verismo, Catalani und Mascagni näher als Puccini und Cilea.

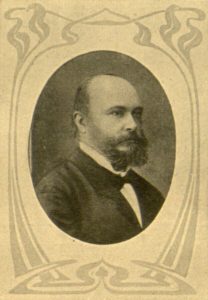

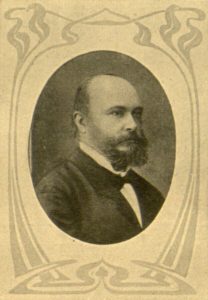

Der slowenische Komponist Viktor Parma/ Kamra.si

Die Suche nach Material gestaltete sich dornenreich, aber dann halfen slowenische Freunde und vor allem der Dramaturg der Oper von Maribor außerordentlich liebenswürdig mit Hinweisen und konkreten Liebesgaben (sogar ein zweisprachiger Klavierauszug). Zudem gibt es ein – leider nur slowenisch-sprachiges – Buch über Viktor Parma, das der Autor uns als italienisches Maschinenskript zukommen ließ. Die originalen Yugoton-LPs von 1979 sind nicht mehr greifbar, trotz aller Suche.

Der folgende Artikel beruht auf vielerlei Hilfe und soll für nicht slowenisch-kundige Opernliebhaber einen ersten Eindruck dieses im Westen absolut unbekannten Komponisten und seiner Nationaloper Zlatorog vermitteln, Appetit machen, diesen kennenzulernen. Hoffe ich jedenfalls.

Viktor Parma (Triest, 20. Februar 1858 – Marburg an der Drau, 25. Dezember 1924) studierte Komposition als Jurastudent in Wien. Einer seiner Kompositionslehrer war dort Anton Bruckner. Um die Jahrhundertwende war Parma der beliebteste und produktivste Opernkomponist in Slowenien. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er zum künstlerischen Leiter des Nationaltheaters von Maribor ernannt. In der ersten Phase seiner kompositorischen Tätigkeit nahm Parma den kroatischen Kollegen Ivan Zajc als Vorbild, den Gründungskomponisten der kroatischen Nationalschule (der in Mailand studiert hatte). Parmas Absicht war es, eine slowenische Nationalschule zu gründen. Sein Stil wurde tiefgreifender sich in späteren Werken, als die Einflüsse von Smetana, Dvorak und Tschaikowsky es Parma ermöglichten, einen eigenen slawischen Stil zu erlangen, der mit dem Einfluss des slowenischen Volksliedes verschmolz und zur Geburt der slowenischen Nationaloper führte.

Der Dichter Rudolf Baumbach schuf die Vorlage zum Libretto des „Zlaterog“ von Richard Brauer/ Wikipedia

Er entwickelte einen Kompositions-Stil, der auch in seinen Operetten zu finden ist, obwohl auch hier – wie bei Ivan Zajc – das Wiener Vorbild erkennbar ist. Parma schrieb die meisten seiner Werke auf slowenisch verfasste Texte und wurde so zum Musiker, der als Erster Werke für das Theater in dieser Sprache komponierte, wie Paolo Petronio in seinem Buch über Parma schreibt (das einzige zudem und auch „nur“ in slowenischer Sprache). Zur selben Zeit komponierte Parma auch Werke anderer Genres, darunter zwei Kantaten, viele Klavierstücke, Chöre, Lieder für Gesang und Klavier, Bühnenmusik und ein Quartett für Streicher.

Sein Meisterwerk ist seine späte, letzte Oper Zlatorog, die auf einer Volks-Legende der Julischen Alpen basiert und sich mit einer mythischen Gämse mit goldenen Hörnern befasst, zweifellos ein Einfluss der alpinen Oper La Wally von Alfredo Catalani (1892), aber auch Nähe zu Webers Feischütz. Parmas letzte Oper, Pavliha, zu einem beliebten slowenischen Komödien-Stoff, blieb aufgrund des Todes Parmas unvollendet.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtete das jugoslawische kommunistische Regime die Werke von Parma (die bereits seit vielen Jahren unaufgeführt blieben, nur Maribor kann auf beträchtliche eine Liste von Produktionen der Opern Parmas vor dem Krieg verweisen) als reaktionäre Musik, da eines seiner Werke während der nationalsozialistischen Besatzung in Ljubljana aufgeführt worden war, und verbot dessen Ausführung. Erst in den Jahren 1977 und 1983 versuchte das Theater von Maribor immer wieder, seine Opern zu exhumieren, aber bis auf eine Ksenija in Ljubljana blieb es doch bei diesen regionalen Darbietungen in Maribor (Zlatorog 1979 und 2009). 2002 wurde Parma an der Oper von Ljubljana wiederentdeckt, gefolgt von Aufführungen seiner Werke in Novo Mesto und Maribor. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Parma aufgrund des langen Schweigens, das das jugoslawische Regime seiner Musik auferlegt hat, immer noch nicht die wirklichen Vorzüge der slowenischen öffentlichen Meinung genießt, die ihm als Initiator der nationalen Musikschule zugeschrieben werden sollten.

„Zlatorog“ an der Oper Maribor 2009/ OperaBallet Maribor

Die Musik von Parma fällt daher unter das Phänomen der „nationalen Schulen“, die im allgemeinen Komplex der musikalischen und politischen Evolution Europas keine Rolle (mehr) spielen, die aber im Heimatland vor allem „jüngerer“ Länder (i. e. Länder nach der Befreiung von außernationaler Dominanz) von Bedeutung sind. Die Qualität seiner Musik setzt Parma mit nationalbewussten Komponisten wie Smetana, Grieg, Berwald, Catalani oder Zajc gleich. Viktor Parma wurde aufgrund des Schweigens, das ihm das jugoslawische Regime auferlegt hatte, sowohl von der slowenischen als auch von der europäischen Musikwissenschaft lange Zeit ignoriert.

Das Problem der Annahme des Komponisten in seiner Heimatstadt Triest, wo Parma seit 1913 nicht mehr aufgeführt wurde, bleibt jedoch ungelöst. In Triest kennt man zwar Parma, aber nicht den Komponisten, sondern wegen des Orchesters, das seinen Namen trägt. Allerdings denken auch in Slowenien denken, dass Parma eine Stadt und nicht ihr wichtigster Komponist ist. Obwohl er nationale slowenische Musik komponieren wollte, hielt man ihn in Slowenien für einen Ausländer. Er ist ein Paradebeispiel für einen durch die politischen Umstände Heimatlosen, zwischen den Systemen und geopolitischen Verschiebungen Gefangenen. 1918 trennt sich Slowenien von Österreich-Ungarn, dem es seit 1456 – mit Unterbrechung durch die napoleonischen Kriege – angehörte. Parma ist bei Kriegsende in Wien. Erst 1920 kann er nach Slowenien zurückkehren, wird aber nun agressiv von der Presse kommentiert.

„Zlatorog“ an der Oper von Maribor 2009/ Szene/ OperaBallet Maribor

Das Theater von Maribor bietet ihm Intendanz an. Nun will plötzlich auch Ljubljana den Zlatorog aufführen, und hier findet 1921 die späte Uraufführung des Zlaterog statt. Es gibt14 Aufführungen und eine feindselige Presse (weil Parma als konservativ und ex-österreichisch galt). Danach komponiert Parma Märsche, Kantaten, Streichquartette. In Maribor dirigiert er seine Werke. Urh du Zlatorog wird 1923 in Maribor aufgeführt. Weihnachten 1924 stirbt er während einer Krebsoperation in Maribor

Es besteht kein Zweifel, dass Viktor Parma zu den produktivsten slowenischen Komponisten des Musiktheaters gehört, wie seine Opern (Urh, Der Graf von Celje, Ksenija, Stara Pesem, Zlatorog, die unvollende heitere Oper Pavliha), seine Operetten (Kaiserin der Amazonen, Der Neffe, Der Tempel der Venus) und seine Bühnenmusiken beweisen. Natürlich bleibt Parma nicht nur wegen seiner umfangreichen Theaterproduktion in Erinnerung, sondern auch als Schöpfer der ersteren durchkomponierten slowenische Oper, Zlatorog (1919), seine letzte Oper. Zlatorog nimmt einen besonderen Platz im Oeuvre des Komponisten sowie in der Geschichte der slowenischen Oper ein. Parma wollte nach Jahren der österreichisch-italienischen Dominanz eine großartige slowenische Nationaloper schreiben und wählte dafür ein märchenhaftes Sujet und die Form eines Musikdramas, das zu dieser Zeit bei den europäischen Kollegen sehr üblich war, war aber im Slowenischen völlig neu. Parma mischt deshalb überkommene konservative und für Slowenien neue Strukturen. Daher gibt es im Zlatorog verschiedene Einflüsse aus dem Belcanto mit jenen des italienischen Verismo, dazu Einflüssen aus Operette, Volksmusik, großer Oper und Wagners Musikdrama.

100 Jahre Gesang in Maribor – Sonderausgabe des Theaters mit historischen Aufnahmen/ OperaBallet Maribor

Parma verzichtete auf die Form der Nummern-Oper zugunsten des durchkomponierten Musikdramas auf, aber man kann dennoch „Nummern“ wie Janez` Trinklied, zwei Liebesduette und die Choreinlagen sowie Jericas Lied als solche erkennen. Weiter entwickelt ist Jakas Monolog aus dem Prolog, aufgebaut aus verschiedenen Fragmenten und leitmotivischen Anspielungen. In seiner Verwendung jener Leitmotiven ist Parma nicht so streng wie Wagner, aber er baut ein starkes psychologisches Motivnetz an Wechselbeziehungen auf. Ein solcher Übergang zum Neuen bedeutete jedoch keine radikale Abkehr vom Bekannten, sondern eher eine Synthese von Alt und Neu.

Dies ehrgeizige Projekt hatte in dem neugefundenen Slowenien nach dem Ersten Weltkrieg kein nennenswertes Vorbild. Zur Zeit des slowenischen nationalen Erwachens wurden zwei Singspiele auf slowenischem Boden komponiert – Vilhar’s Jamska Ivanka (1850) und Tičnik von Benjamin Ipavec (1864). Nationales Erwachen in Opern könnte bereits in Foersters Gorenjska/ Die Nachtigall gesehen werden, die ursprünglich als Operette (1872) entworfen war und erst gut zwei Jahrzehnte später in eine Oper umgewandelt wurde (1896). Auch in Risto Savins zweiter Oper Lepa Vida (1907), die viel slowenisches, folkloristisches Material enthält.

.

„Zlatorog“ als ehemalige Yugoton-Aufnahme

Parma lebte während seines Jurastudiums in Wien (1876-1881) und nahm an Vorlesungen Anton Bruckners teil, besuchte auch die österreichische National-Bibliothek, in der er Opernpartituren studierte, die ihm wichtige Impulse gaben. In Wien traf er Richard Brauer, den Librettisten des Zlaterog (der Dichter Cvetko Golar übersetzte schließlich das Ganze ins Slowenische). Die Bauweise des Librettos erinnert in einigen Umrissen an Webers Freischütz, das heißt an eine frühe deutsche romantische Oper. Die Berührungspunkte findet man im Motiv des „gefallenen“ Jägers (Tondo), und auch im Motiv des Jägers, der Hilfe bei mythischen Wesen sucht, um das Glück seiner Liebe mittels übernatürlicher Kräfte zu erreichen. Parmas Oper Zlatorog versuchte wie Webers Freischütz, wenn man so will, die Idee der nationalen Oper mit der Technik des musikalischen Dramas und des mythologischen Materials zu verbinden. Dazu kommen Formen der veristischen Oper und sogar ein umfangreiches Ballett im Sinne des Dramas wie Verdis Handlungsballett im Don Carlos und nicht auf eigenständige Modelle eines Petipa an der Pariser Grand Opera.

Parma vertraut auf die melodiöse Gesangsmelodie, die ihn mit dem italienischen Belcanto verbindet. Das ist am deutlichsten im Duett von Jerica und Marco zu sehen, das in diese „italienische“ Richtung zeigt. Aber es gibt auch veristische Beispiele, trotz der mythologischen Verwurzelung der Protagonisten. Und man findet auch in der Oper auch immer wieder diese typischen Chöre, die die national orientierten Werke kolorieren und für eine vernakuläre Atmosphäre sorgen. Für die dramaturgische Entfaltung sind sie eher irrelevant, bleiben statisch. Die veristischen Anleihen zeigen sich in dem Konzept eines schnellen Finales: Janez wird von einer Lawine zu Tode gerissen, ein Chor kommentiert sein Ende. Da sind Assoziationen zu den italienischen Vorbildern nicht weit. Aber auch die Versöhnung mit dem Schicksal, der Abschied von der Welt, das Gleichgewicht von Gut und Böse und letztlich auch die Bestrafung der Hybris des Anti-Helden sind bekannte Strukturen aus dem west-europäischen Opernschaffen der Zeit.

Viktor Parmas „Zlatorog“ bei youtube: der Mitschnitt der Live-Aufnahme aus Maribor 2009 unter Simon Robinson mit Matjanez Stopinsek, Sabina Cvilak, Irena Petkova, Janko Volcansek u. a.; Orkester in zbor Opera in balata SNG Maribor/ Roberto Job

Ein ganz wichtiger Bestandteil des Komposition sind die Einschlüsse slowenischer Volkslied-Bestandteile, die man im Prolog besonders häufig findet. Parma als ehemaliger erfolgreicher Operettenkomponist, weiß genau, wie er diese einbaut und verwendet, ihre spezifischen Rhythmus-Impulse effektvollvorstellt und eine gewisse Farbigkeit und Verwurzelung im nationalen Klang-Image erzeugt. Eben diese Einschlüsse folkloristischer Elemente lassen den Zlatorog eine ganz eigene, nationale Oper sein. So wie bei den Kompositionen seiner Kollegen der anderen von der K. u. K.-Dominanz fortstrebenden Länder, man denke da an Ivan Zajc und seine große nationale Oper Nicola Zrinski (1876 Zagreb). Geerd Heinsen

.

Zlatorog, Oper in einem Prolog und drei Akten, Libretto von Richard Brauer, inspiriert von der epischen Erzählung von Rudolf Baumbach, Übersetzung ins Slowenische von Cvetko Golar (Adaption des Librettos von Igor Order) Musik von Viktor Parma Komposition: 1917 – 1921 Uraufführung: Ljubljana, Opernhaus, 17. März 1921 Rollen: Janez, Jäger aus Trient (T) – Špela, junger Hirte (C) – Jaka, alter Hirte (B) – Katra, Gastgeberin (Frau) – Jerica, seine Tochter (S) – Tondo, angehender Jäger (B) – Marco, venezianischer Kaufmann (Br) – vier venezianische Kaufleute (2T, 2B) – die Sojenice, drei weiße Feen von Triglav (S, S, C) – zwei Kinder der Hütte, Schulkinder und Lehrer, Jäger und Jäger, Gäste der Taverne, Jungen und Mädchen (Chor und Statisten).

Parmas „Zlatorog “ lieferte auch die Vorlagen zu Bearbeitungen für Tanz und Klavier/ Wiki

Prolog: Es ist später Abend. Der alte Hirte Jaka raucht eine Pfeife, während zwei Kinder Milch aus einer Schüssel trinken und die junge Špela die Hausarbeit erledigt. Es klopft an der Tür: Es ist Janez, ein junger Jäger. Nach einer guten Jagd bittet er um Gastfreundschaft für die Nacht. Er trägt eine Gämse und einen Luchs mit sich. Janez wird mit großer Gastfreundschaft begrüßt und zum Abendessen eingeladen und Jaka erzählt nun eine fast tausend Jahre alte Sage, die Sage vom Zlatorog (der zauberischen Gämse). Auf der Bergkette von Bogatin bis Triglav befindet sich das magische Königreich der Sojenice, die drei weißen Feen. Sehr selten kommen sie ins Tal und wachen über der Wiege eines Neugeborenen. Dieses Kind wird dann ein reiches Leben mit einem wunderbaren Schicksal führen. Aber im Allgemeinen bleiben die drei Feen in ihrem magischen Reich verborgen. Hier leben Herden weißer Gämsen. Deren Anführer ist Zlatorog, der ein goldenes Horn auf dem Kopf hat. Aus seinem Schweiß entsteht grünes Moos, aus jedem Tropfen seines Blutes eine Rose von Triglav. Wenn Zlatorog verletzt wird, heilt er auf wundersame Weise, indem er eine der Rosen isst. Die Feen stürzen sich dann in den Abgrund, wo bereits mehrere Tote liegen. Es sind diejenigen, die ihn verletzen. Es wird jedoch gesagt, dass eines Tages jemand kommt, der den Zlatorog besiegen wird. Dann öffnet sich vor dem Schützen die mysteriöse Höhle des Berges Bogatin voller Gold und Juwelen. Janez ist beeindruckt von der Geschichte, allein gelassen mit Špela, gibt ihr die Rosen, die er auf dem Triglav gesammelt hat, und versucht dann eine Werbung, aber das Mädchen entzieht sich. Er versucht sie zu küssen, aber Špela entkommt und lässt ihn allein. Janez schläft ein und die Wände der Hütte verschwinden lanmgsam: Das magische Königreich Zlatorogs und der Ziegenbock mit einer Herde weißer Gämsen erscheinbt. Die drei Feen ermahnen Janez, vorsichtig zu sein und das Abenteuer einer Jagd auf Zlatorog nicht zu wagen.

„Zlatorog“ am Theater von Maribor 2009/ OperaBallet Maribor

Akt 1: Die Brücke über den Isonzo bei Trient. Es ist ein Feiertag. Eine Gruppe von Schulkindern singen für die Gastgeberin der Gastwirtschaft, Katra. Dies dankt und bietet Süßigkeiten. Tondo, der Jägerlehrling ist sehr verärgert: Janez schlägt alle im Schießwettbewerb. Špela versucht ihn zu trösten, aber sie denkt viel an Janez. Janez singt ein Lied auf den slowenischen Wein und die Heimat. Die blonde Jerica, Tochter von Katra, betritt die Bühne. Sehr zu Špelas Verachtung verliebt sich Janez auf den ersten Blick in sie und bittet Katra um Erlaubnis, mit ihr tanzen zu dürfen. Jerica wirtft sich Janez an den Hals und sie tanzen leidenschaftlich..

Akt 2: Es ist früher Morgen, noch dunkel. Die Sonne gezt langsam auf. Špela putzt. Janez erscheint mit einem Strauß Triglav-Rosen am Fenster und fragt nach Jerica. Das Mädchen reagiert ausweichend und verlässt den Raum, als Jerica erscheint. Janez reicht ihr die Blumen. Die beiden küssen und umarmen sich und erklären sich ihre Liebe.Allein gelassen träumt Jerica von Janez. Špela kehrt zurück, und Jerica erzählt ihr von ihrer Liebe und fragt sie, ob sie auch verliebt sei. Špela antwortet ausweichend … Sie war einmal in jemanden verliebt, der behauptete, von den Feen auserwählt worden zu sein, aber das war eine Täuschung. Jerica sagt, dass Janez auch von dern Feen beobachtet würde, wie er selber behauptete. Und Špela weist darauf hin, dass das Jagen und Sammeln von Blumen auf dem Berg nicht den Segen der Feen hätte. Die beiden necken sich gegenseitig, aber darin kündigt Katra die Ankunft des Postwagens an. Marco, ein venezianischer Kaufmann tritt mit vier Reise- und Geschäftsbegleitern auf. Sie , trinken, singen und loben Bacchus. Marco sieht Jerica und beginnt sie zu umwerben, er gibt er ihr eine goldene Halskette. Jerica nimmt das kostbare Geschenk gerne an. Darin tritt Janez ein, der Zeuge der Szene war und von ihr schockiert ist. Er fordert Jerica auf, die Kette abzulkegen, aber sie lehnt ab und sagt, dass Marco immerhin ihr eine goldene Halsketten gab un d nicht nur Blumen wie Janez. Unter den hämischen Kommentaren der Anwesenden verschwindet Janez wütend. Jerica nimmt ihre Halskette ab und fängt an zu weinen. Marco ist verärgert, während Katra versucht, Jerica zu trösten.

„Zlatorog“; Klavierbearbeitung der „Barcarole“/ Wikipedia

Akt 3: Bei geschlossenem Vorhang beschreibt ein symphonisches Zwischenspiel den Aufstieg Janez´in das magische Königreich. Dann gibt es das wunderbare Ballett aus Blumen, Gämsen und Feen, während das Zeuiberreich Sojenice und Zlatorog erscheinen. (In den verfügbaren Aufnahmen fehlt dieses). Während die magischen Wesen verschwinden tritt Janez ein lauert auf Zlatarog. Eine Stimme ruft von ferne: Es ist Špela, die ihm gefolgt ist und versucht, ihn aufzuhalten. Es gäbe doch andere, wichtigere Dinge als das Geld: ein friedliches Leben und aufrichtige Liebe. Sie will ihn retten und fleht ihn an umzukehren und diesen Wahnsinnzu lassen. Aber Janez weist sie wütend ab. Zlatorog erscheint, Janez schießt und verwundet ihn. Die Szene verdunkelt sich plötzlich, und der Berg bricht zusammen, Janez wird mit Špela im Steinschlag in den Abgrund geschleudert. Unten zwischen den Felsen ist Janez Körper zu sehen. Spela ist unversehrt und wirft sich verzweifelt über ihn. Er stirbt voller Schuld. Die weißen Feen haben ihn geholt. Der Chor kündigt das Erscheinen deZlatorogs an: Er hat seine Rache bekommen. (G. H./ Google-Übersetzung)

.

Der Artikel über Viktor Parma beruht auf verschiedenen Quellen, auf Paolo Petronios Biographie „Viktor Parma – Oče slovenske Opern“ („Viktor Parma – DerVater der slowenischen Oper“), leider nur auf Slowenisch; ein italienisch handgetipptes Manuskript lag uns bei operalounge.de vor und wurde von Ingrid Wanja für uns bewertet. Die slowenische Wikipedia bietet vieles an Informationen; zudem lohnt sich ein Blick auf den Artikel von Gregor Pompe von der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana 2009, „Viktor Parma’s Goldenhorn – between opera and music drama“.

Mein Dank gilt aber vor allem aber Alan Kavcic, dem Dramaturgen vom OperaBallet Maribor, der mir sehr geduldig mit vielen Hinweisen, konkreter Hilfestellung und unermüdlicher Vermittlung zur Seite stand. Maribor ist zudem das Theater mit den meisten Parma-Aufführungen vor dem II. Weltkrieg: allein Zlatorog gab es 1923, 1977 und 2009; sodann 1979 eben hier, der Soundtrack der Videoaufzeichnung 1977 bildete auch die Basis für die Yugoton-LP-Ausgabe der Oper, bislang die einzige offizielle Aufnahme; das Foto oben zeigt eine Reklame für einen gleichnamigen Ziegenkäse Sloweniens. Bei youtube gibt es dank Roberto Job den Zlaterog von 2009 Maribor wie auch viele weitere Parma-Opern als Livemitschnitte in gutem Sound. Parmas hoichinteressante Oper Ksenija wurde in Ljubljana 2009 gegeben. Dank auch an Ivan Mirnik für seine Hilfe bei der Beschaffung des Videos der Oper aus Maribor 1979. Ebenso danke ich Karmen Salmic Kovacic von der Universität Maribor. Weiteres zur Geschichte und den politischen Wirren Sloweniens s. https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien. G. H.

Norma ist der Gipfel des canto di bravura.

Norma ist der Gipfel des canto di bravura.

Gleichfalls gut zusammengestellt hat

Gleichfalls gut zusammengestellt hat  Besondere Aufmerksamkeit verdient

Besondere Aufmerksamkeit verdient