l

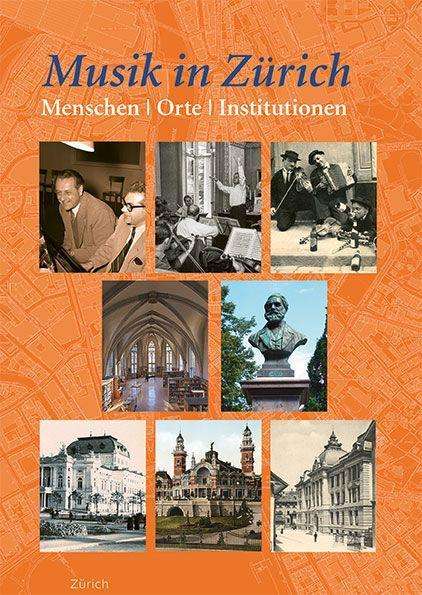

Von A-Z. von Joachim Alberlin, der eine wichtige Rolle in der Kirchenmusik der Reformation spielte (seine „Bibel oder Heilige Schrift gsangweyss“), die1616 in Zürich gedruckt wurde) bis zu Alberich Zwyssig (dem Klostermusiker und -komponisten), der den „Schweizerpsalm“ komponierte, aus dem die Schweizer Nationalhymne hervorging, reicht das lang erwartete Lexikon über „Musik in Zürich“.

„Zürich war und ist eine Musikstadt“, dieses Bekenntnis von Inga Mai Groote und Laurenz Lütteken steht am Anfang dieses verdienstvollen Buches. Es ist Ergebnis diverser Forschungs-Aktivitäten und wurde verfasst von zahlreichen Mitarbeitern des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich.

Das Buch ist ein Stadtführer, dessen lexikalischer Teil mit Porträts von 253 Personen, 14 Orten und 21 Institutionen (Klöster, Theater, Konzerthäuser, Archive und Bibliotheken) aufwartet.“ Der Fokus der Artikel, insbesondere bei bekannteren Persönlichkeiten, liegt auf dem Wirken und Leben in der Limmatstadt,“ betonen die Herausgeber.

Zürich war und ist natürlich nicht nur Wirkungsort schweizerischer Persönlichkeiten des Musiklebens wie Hans Conrad Bodmer, Robert Blum, Max Fehr, Rudolph Ganz, Noko Kaufmann, Rolf Liebermann, Paul Sacher oder Hans Rosbaud (um nur einige zu nennen), sondern von solchen aus ganz Europa.

Es versteht sich von selbst, dass die städtische Geschichte mit ihren kulturell markanten Orten und Personen – mit ihrem weit über die Region ausstrahlenden Profil besonders berücksichtigt wird. Es versteht sich von selbst, dass die städtische Geschichte mit ihren kulturell markanten Orten und Personen mit ihrem weit über die Region ausstrahlenden Profil besonders berücksichtigt wird. Vor allen das Opernhaus, dessen Geschichte ausführlich behandelt wird, einschließlich der Dirigenten und ihrer Verdienste – nicht zuletzt Ralf Weikerts).

Aber dieses Porträt der Musikstadt am Zürichsee umfasst auch weniger bekannte oder in einem Zürcher Musikgeschichtsführer nicht erwartete Persönlichkeiten wie den umstrittenen Stardirigenten (des Dritten Reiches) Wilhelm Furtwängler, der kurz von Ende des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz floh. Viele seiner Dirigier- und Studienpartituren aus dem Nachlass liegen heute in der Zentralbibliothek Zürich. Auch über den aus Nazi-Deutschland geflohenen jüdischen Dirigenten Otto Klemperer, dem Zürich „als erste Station auf dem Weg ins Exil“ diente, und dessen Familie sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Zürich niederließ, ist interessantes zu lesen. Er liegt auf dem Friedhof Oberer Friesenberg begraben. Auch der in den USA erfolgreiche jüdische Dirigent Erich Leinsdorf, der Deutschland verlassen hatte und viele Konzerte in Zürich dirigierte, hat Zürich ab 1978 zu seiner Wahlheimat erkoren, so liest man.

Einen besonderen Stellenwert hatte Richard Wagner in der Geschichte der Stadt an der Limmat. Zwei lange Lebensabschnitte verbrachte er in der Schweiz. Allein neun Jahre im Zürcher Exil (von 1849 bis 1858), danach lebte er mit einjähriger Unterbrechung in Venedig, sechs Jahre abwechselnd in Luzern, bei Zürich und in Genf. Und dann, ab 1866, noch einmal sechs Jahre in Tribschen am Vierwaldstädter See. Ein Großteil seiner Werke entstand in der Schweiz und in Paris.

Nach seiner Flucht aus Dresden erreichte der Revolutionär Richard Wagner Zürich zu kurzem Aufenthalt am 28. Mai 1849. Nach seiner Rückkehr aus Paris am 6. Juli 1849 wohnte er mit Gattin Minna Wagner nacheinander bei Alexander Müller am Rennweg 55, in den hinteren Escher-Häusern am Zeltweg 182 (17. September 1849), im Haus „Zum Abendstern“ in der Gemeinde Enge, Sterngasse (13.April 1850), in den vorderen Escher-Häusern Zeit-Weg 11 (15. September 1851), Zeltweg 13, 2. Stock (15. April 1853) und schließlich auf dem Gabler bei seinem bedeutendsten Mäzen, dem reichen Kaufmann Otto Wesendonck Mit Gattin, der ihm in einem eigenen kleinen Haus im Park der Villa Asyl gewährte, das er am 17. August 1858 verließ, um nach einem amourösen Eklat, den seine Frau Minna angezettelt hatte, nach Venedig zu reisen. In Zürich entstanden der Dramen-Entwurf Wieland der Schmied, die gesamte Ring-Dichtung und die Musik bis zum II. Akt Siegfried.

Zum Waldweben im »Siegfried« inspirierte Wagner das Sihltal bei Zürich. Im Walliser Vispertal und am Fuße des Matterhorns las Wagner Homers „Odyssee“, die – wie auch die antike Tragödiendichtung – die Dramaturgie seines »Rings« in der Tiefe mehr geprägt hat, als die Edda oder die Völsunga Saga. Der große Kenner der griechischen Sprache und Literatur, Wolfgang Schadewaldt, hat das als Erster erkannt und dargestellt. Zu den szenischen »Ring«-Phantasien wurde Wagner aber auch im Appenzeller Ländchen und am Hohen Säntis, am Julier-Pass, auf dem Rosegg-Gletscher und auf dem Rütli inspiriert.

Den vollendeten »Ring des Nibelungen«, den Friedrich Nietzsche (in seinen »Unzeitgemäßen Betrachtungen«) eine „Welt als Hörspiel“ nannte, diesen »Ring« hätte Richard Wagner übrigens ebenso gern an den Ufern des Mississippi uraufgeführt wie an denen des Rheins, oder des Zürichsees, wie er aus Zürich an seinen Freund Ernst Benedict Kietz in Paris schrieb.

Auch die Dichtung von Tristan und Isolde und die Musik zum I. Akt entstand inspiriert von seiner „Muse“ Mathilde Wesendonck, die Wesendonck-Lieder, die Kunstschriften, ferner die Aufsätze „Das Judentum in der Musik“, „Das Kunstwerk der Zukunft“ und Nebenschriften wie „Ein Theater in Zürich“ und „Über Franz Liszts symphonische Dichtungen“. Wagner veranstaltete vom 16. bis 19.Februar 1853 Vorlesungen seines „Rings“ im Hotel Baur au Lac und am 18., 20. und 22. Mai 1853 drei gefeierte Sonderkonzerte mit eigenen Werken. Er dirigierte vielbeachtete Opern und zog zeitweise die Stadt Zürich als Festspielort in Erwägung. Fast wäre Zürich Festspielstadt geworden. Was für eine Alternative zu Bayreuth! Unterbrochen wurde der Zürich-Aufenthalt von zahlreichen Gebirgswanderungen, von Reisen nach Bordeaux, Paris, Gent, Albisbrunn, zum Vierwaldstädter See und zum Lago Maggiore, nach Italien (August/September 1853) und zu Londoner Konzerten (1855).

Seine wichtigsten Zürcher Freunde In Zürich waren Jakob Sulzer, Franz Hagenbuch, Wilhelm Baumgartner, Alexander Müller, Bernhard Spyri, Gottfried Keller, Ignaz Heim; unter den Emigranten waren es Georg Herwegh, Gottfried Semper, Friedrich Theodor Vischer und Hermann Müller. 1852 lernte er Otto und Mathilde Wesendonck kennen. Ebenfalls 1852 lernte er, auf dem Gut Mariafeld, in Meilen bei Zürich, die aus Norddeutschland emigrierten Frangois und Eliza Wille kennen, die Wagner ebenfalls finanziell unterstützten. Von ihr stammt die beste Charakterisierung Wagners als „einer Taschenbuchausgabe von Mann und eines Folianten an Eitelkeit“. Zu Wagner-Besuchen hielten sich in Zürich u.a. auf: Karl Ritter, Theodor Uhlig, Franz Liszt, Carl Tausig, last but not least Cosima (die Liszt-Tochter und spätere Wagnergattin) und Hans von Bülow, ihr erster Mann, den sie Wagner zuliebe verlassen sollte.

Über all diese Stationen, die erwähnten Personen und Ort (Adressen) erfährt man Detailliertes in dem Buch „Musik in Zürich“ ein Buch nicht nur schweizerischer Musiker und Musikinstitutionen, sondern zu einem Gutteil auch auswärtiger Exilanten und Übersiedler, was natürlich mit dem unabhängigen politischen Status der Schweiz zu tun ha – und mit monetären Fragen. Aber das ist ein anderes Thema.

Natürlich fehlt auch Thoms Mann nicht, der nach seinem Exil in den USA ab 1952 in Zürich ansässig wurde. Auch das Thomas Mann-Archiv mit seiner bedeutenden Sammlung ist in Zürich, das dem (Wagner-) Schriftsteller Manches zu verdanken hat. Auch die wegen Ihrer Nazivergangenheit nicht unumstrittene Sopranistin Elisabeth Schwarzkopf hatte sich mit ihrem Ehemann, dem Schallplattenproduzenten Walter Legge am Zürichsee (Zumikon) niedergelassen und dort zahlreiche künstlerische und pädagogische Aktivitäten entfaltet. Ihre letzte Ruhestätte fand sei im Familiengrab in Zumikon. Die engen Beziehungen des (ebenfalls wegen seiner ambivalent opportunistischen Rolle in Nazideutschland umstrittenen) Dirigenten und Komponisten Richard Strauss zu Zürich werden genauestens dargestellt. Nicht vergessen werden Igor Strawinskys Züricher Verbindungen und die zu seinen Schweizer Mäzenen. Zu schweigen von den vielen Zürcher Komponisten und Dirigenten. Aber auch der in Berlin geborenen Nikolaus Harnoncourt, dessen Zürcher Monteverdi – und Mozatrtzyklus Aufsehen erregten, wird gewürdigt.

Ein gewaltiges Panorama wird entfaltet. Doch das mit reichlich und zum Teil raren Bildmaterial ausgestattete Buch ist mehr als nur ein Zürcher Musiker-Lexikon, es ist auch ein veritabler Stadtführer mit hervorragenden Karten, Adressenverzeichnissen, detaillierten Spaziergangs-Vorschlägen zu erwähnten Adressen von Musikschaffenden oder -institutionen im gesamten Stadtgebiet von Zürich. Ein Zeitleiste vom 13. Jahrhundert (als die wichtigsten Klöster als Orte täglicher Musikausübung in Zürich gegründet wurden) bis ins Jahr 2021 (als der Umbau der Tonhalle abgeschlossen wurde) und ein gutes Literaturverzeichnis runden diese nützliche uns informative Buch ab. Eine Lücke ist geschlossen (Musik in Zürich

Menschen, Orte, Institutionen; Hrsg. Von Bernhard Hangartner, David Reißfelder; Chronos Verlag ISBN 9 783 034016414). Dieter David Scholz

Auf Ihrer Webseite werden Sie als dramatischer Koloratursopran bezeichnet. Wie definieren Sie dieses Stimmfach und was sind die stimmlichen Anforderungen an eine dramatische Koloratursopranistin?

Auf Ihrer Webseite werden Sie als dramatischer Koloratursopran bezeichnet. Wie definieren Sie dieses Stimmfach und was sind die stimmlichen Anforderungen an eine dramatische Koloratursopranistin?  Wenn wir über dramatische Koloraturpartien Verdis sprechen, dürfen die schwereren Rollen natürlich nicht fehlen. Wird irgendwann auch einmal eine Odabella/

Wenn wir über dramatische Koloraturpartien Verdis sprechen, dürfen die schwereren Rollen natürlich nicht fehlen. Wird irgendwann auch einmal eine Odabella/